《师说》课件(共55张)

图片预览

文档简介

课件55张PPT。书山有路勤为径,

学海无涯苦作舟。

韩愈治学名联业精于勤,荒于嬉;

行成于思,毁于随。《 进学解》

相见时难别亦难, 东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽, 蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改, 夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路, 青鸟殷勤为探看。

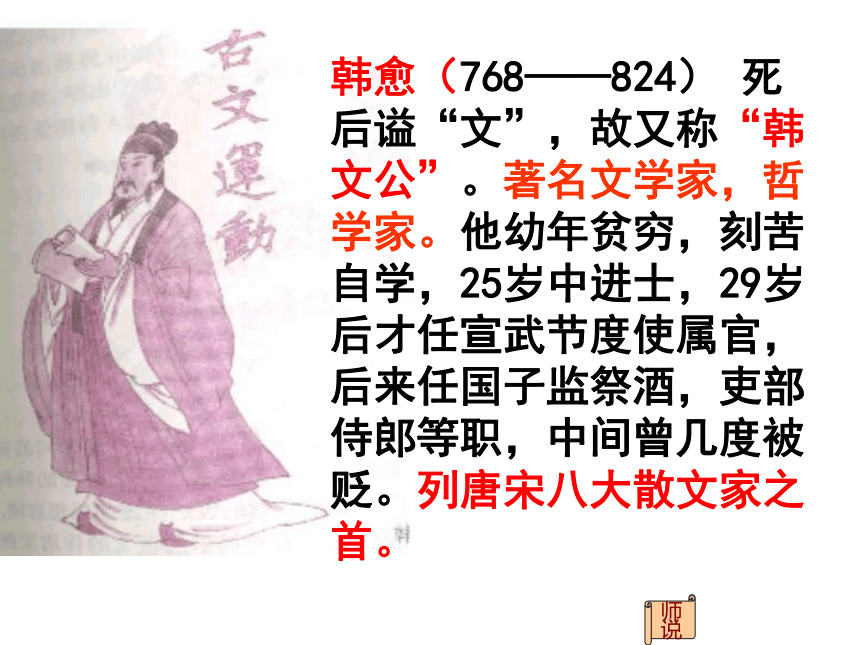

无题 李商隐 作者:韩愈师说韩愈(768——824) 死后谥“文”,故又称“韩文公”。著名文学家,哲学家。他幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。列唐宋八大散文家之首。古文运动

实际是以复古为名的文风改革运动。韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点。主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。韩愈用其杰出的散文影响文坛,还热情地指导后进写作古文。经过他和柳宗元等人努力,终于把文体从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础

《师说》可看作是提倡古文的庄严宣言。

师 说解说关于‘从师’的道理

“说”是古文中的一种文体,属议论文范围,一般为陈述自己对某种事物的见解。如《马说》、《捕蛇者说》、《爱莲说》、《师说》等都属于这一种文体。 唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。

韩愈写《师说》的社会背景,可以从柳宗元《答韦中立论师道书》中的一段话里看出。 柳宗元说“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,做《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。” 由此可见,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

字词注音句读(d òu) 或不焉(fǒu )经传(zhuàn ) 从师(cóng)

读书(dú) 不能(b ù ) 传道(chuán )从容(cōng)

聃(dān) 蟠(pán) 苌弘(cháng) 近谀(yú) 贻(yí)

冉(rǎn) 潘(pān) 长幼(zhǎng) 须臾(yú) 怡(yí)通假字传道受业解惑

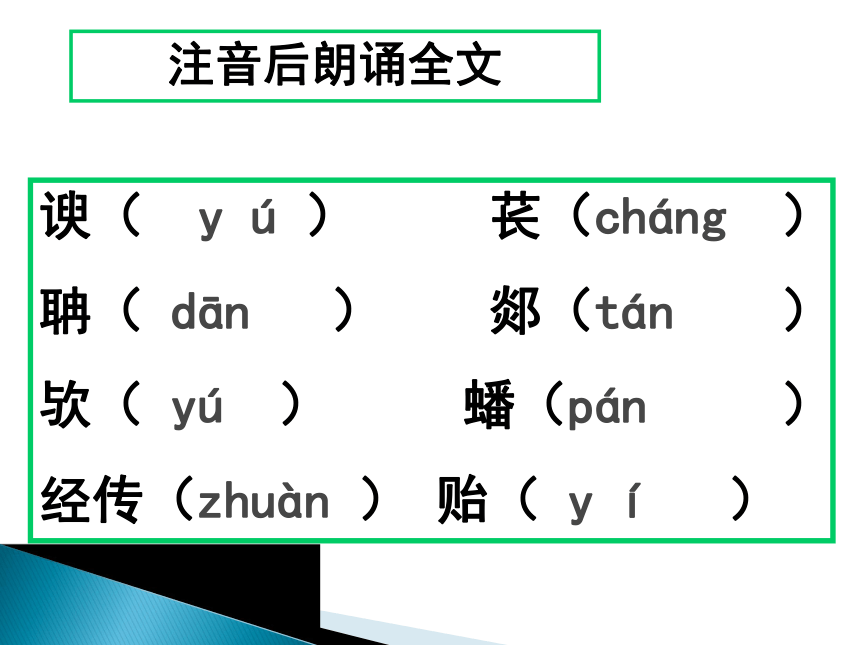

或不焉,或师焉“受”通“授”,传授。“不”通“否”。通假异读注音后朗诵全文谀( y ú ) 苌(cháng )

聃( dān ) 郯(tán )

欤( yú ) 蟠(pán )

经传(zhuàn ) 贻( y í )自由轻读

大家听读

逐段朗读

大家齐读朗读课文梳理文章论证思路。

概括本文的主题。

归纳并分析本文论证方法。

阅读置疑第一自然段:

1、哪句可以看作是本文的中心论点?

2、韩愈认为老师的职责是什么?

3、为什么要从师?选择老师的标准是什么? 须解决的问题第二自然段:

1、第二段的中心句是什么?说说这一段与第一段是怎样联系的?

2 、第二段文字运用了怎样的论证方法?又是怎样展开论证的?

3、韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后又是“士大夫之族”,他的主要批评对象究意是谁?请说明理由。须解决的问题课文口译古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

课文第一段生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。课文第一段嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

课文第二段爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。课文第二段巫医、乐师、百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”

呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医、乐师、百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

课文第二段圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:“三人行,则必有我师。”

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 课文第三段口译李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。 课文第四段口译梳理文章论证思路。

概括本文的主题。

归纳并分析本文论证方法。

阅读与思考反馈①学者:古义:求学的人

今义:在学术上有一定成就的人

②师:名词,老师第一段

古之学者必有师。译文:古时候求学的人,一定要有老师。译文:老师,是用来传授道理、教给学业、解释疑难问题的人。师者,所以传道受业解惑也。①所以: 1、表示“‥‥‥的原因”。

2、表示“用来 ‥‥‥的”。

②传:传授

③道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、 平天下”的思想理论。

④受:同“授”。

⑤业:学业。

⑥惑:疑难问题者:

(1)虽有槁暴,不复挺者

(2)假舆马者,非利足也

(3)假舟楫者,非能水也

(4)马之千里者

(5)石之铿然有声者

(6)师者,传道授业解惑也。

‥‥‥的原因

‥‥‥的人

‥‥‥的人

定语后置的标志

定语后置的标志

句中表停顿,与“也”组合,表判断。译文:人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑呢?人非生而知之者,孰能无惑?

①而:连词,表顺承

②知:动词,懂得,明白。

③之:代词,代道理,知识。

④孰:谁,疑问代词。

⑤惑:名词,疑难问题。 生:

(1)养生丧死无憾也

(2)君子生非异也

(3)人非生而知之者

活着的人

资质、禀赋

出生惑而不从师,其为惑也,终不解矣

①惑:名词活用为动词,有了疑惑

②而:表假设

③从:动词,跟随,追随。

④为:动词,作为,成为。

⑤解:理解。 译文:有了疑惑,如果不跟从老师学习,他所存在的疑惑就始终无法解决了。 生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。 ①乎:介词,相当于“于”。

②闻:知道,懂得。

③从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

④而:连词,表顺承

⑤师:意动,“以……为老师”。 译文:出生在我前面的,他懂得道理本来比我早,我跟随他,以他为师;出生在我后面的,他懂得道理要是也比我早,我也跟随他,以他为师。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎? ①师:动词,学习。

②庸:副词,表疑问,岂,哪。

③年:年龄。

④之:助词,主谓之间取消句子独立性

⑤于:表比较,比。

⑥乎:表反诘语气, “呢”译文:我学习道理罢了,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?乎:

(1)浩浩乎如冯虚御风

(2)知不可乎骤得

(3)客亦知夫水与月乎?

(4)相与枕藉乎舟中

(5)生乎吾前,其闻道也固先乎吾

(6)夫庸知其年之先后生于吾乎?

‥‥‥的样子

句中表短暂的停顿

语气助词

在是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。 ①无:古义:不论,不分,动词。

今义:没有,常为否定副词

②所存:名词性所字结构,指所存在的 地方。

③也:句末语气词,表判断。译文:所以无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

第一段提出中心论点:正面阐述道理:古之学者必有师。1、从师的原因 人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

2、从师的标准无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!①乎:语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”

②师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习;道:名词,风尚。

③之:助词,主谓之间取消句子独立性

④传:流传

⑤欲:动词,想要。译文:哎!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古之圣人,其出人也远矣。犹且从师而问焉;①出:动词,超出。

②远:多,形容词。

③而:连词 表承接。

④问:请教,动词。

译文:古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师请教;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。①众人:古义:一般人

今义:很多人

②而:连词,表转折

③耻:意动,“以……为耻”。译文:现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?①圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;

后一个“圣”,圣明。

②愚:与圣的用法一样。

③之所以:‥‥‥的原因

④其:疑问副词,大概;

⑤于:介词,从

⑥乎:语气助词,表揣测,吧

译文:因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这原因吧?于:

(1)青,取之于蓝

(2)而青于蓝

而寒于水

(3)善假于物也

(4)箕畚运于渤海之尾

(5)暴见于王

受制于人

(6)其一犬坐于前介词,从

介词,比

引介动作对象,不译

介词,到

介词,表被动,被

介词,在

凭借、借助

假装

借爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

①爱:爱护,爱惜

②而:连词,表顺承关系。

③于:对于

④焉:句末语气词,了

⑤之:前一个‘之’为结构助词,的。后一个为代词,代童子。

⑥所谓:称呼的,说的。译文:人们爱他们的孩子,就选择老师来教他,但是对于他自己呢,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,帮助他们学习断句的,不是我所说的能传授那些大道理,解答那些疑难问题的。爱:

(1)不爱珍器重宝肥饶之地

(2)明智而忠信,宽厚而爱人

(3)爱其子,择师而教之

吝惜

爱惜

爱护

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。①句读之不知,惑之不解:宾语前置句。

②或师焉,或不焉, :固定句式, 或…或

③小学:古:小的方面学习了

今:初级正规教育学校。

小、大:形容词作名词

④而:连词,表转折译文:一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,不知句读的倒要从师,不能解惑的却不从师;小的方面倒要学习,大的方面却放弃不学了,我没看出那种人是明智的。焉积土成山,风雨兴焉且焉置土石又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰:“泯然众人矣。”而神明自得,圣心备焉兼词,于此助词,不译疑问代词 哪里代词,代这件事巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。①师:有专门技艺的人。

②之人,之族:这些人,这类人

③而:连词,表修饰译文:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。

(1)兼韩、魏、燕、赵、宋、卫、中山之众

(2)有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋

(3)翟景、苏厉、乐毅之徒通其意

(4)田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵

凭借、借助

假装

借问之,则曰:“彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。” 呜呼!师道之不复,可知矣。①彼:代词,他

②道:学问道德水平译文:问他们为什么讥笑,就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。”哎!古代那种跟从老师学习的风尚不能恢复,从这些话里就可以明白了。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!①其:表感叹,多么、真是译文:巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊! 1、纵比:

2、自比:

3、横比:古圣人——从师而问——益圣

今众人——耻学于师——益愚择师教子——小学

己耻从师——大遗百工之人——不耻相师

士大夫之族——群聚而笑第二段:对比论证课堂检测名词,老师。

名动用法,学习。

名词作意动词,以为师。

名词,疑难问题。

动词,有疑难问题。

形容词,糊涂。

名词,品德才能。

形容词,高明。

副词,不(表否定)。

动词,同“否”。一词多义:C18师1.古之学者必有师。

2.吾师道也

3.吾从而师之惑1.……传道受业解惑也

2.惑而不从师

3. 则耻师焉,惑矣贤1.其贤不及孔子

2.师不必贤于弟子不1.师道之不复

2.或师焉,或不焉举 例代词,……的人。

助词,表提顿。

介词,相当于“于”,在。

助词,表反问语气。

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,不译。虚词用法:举 例C19者1.古之学者必有师

2.师者……解惑也乎1.生乎吾前

2.其皆出于此乎其1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,表提顿语气。

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。虚词用法:举 例C20之1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.吾欲之南海何如

10.君将哀而生之乎

介词,在。

介词,从。

介词,向。

介词,跟,向。

介词,对于。

介词,被、受。

介词,比。

介词,跟、同。

介词,在。

介词,到。虚词用法:举 例C21于1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

背诵全文

做金牌训练中《师说》练习

做《师说》导学与测试课外作业

学海无涯苦作舟。

韩愈治学名联业精于勤,荒于嬉;

行成于思,毁于随。《 进学解》

相见时难别亦难, 东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽, 蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改, 夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路, 青鸟殷勤为探看。

无题 李商隐 作者:韩愈师说韩愈(768——824) 死后谥“文”,故又称“韩文公”。著名文学家,哲学家。他幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。列唐宋八大散文家之首。古文运动

实际是以复古为名的文风改革运动。韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”、“文道结合”的观点。主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。韩愈用其杰出的散文影响文坛,还热情地指导后进写作古文。经过他和柳宗元等人努力,终于把文体从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础

《师说》可看作是提倡古文的庄严宣言。

师 说解说关于‘从师’的道理

“说”是古文中的一种文体,属议论文范围,一般为陈述自己对某种事物的见解。如《马说》、《捕蛇者说》、《爱莲说》、《师说》等都属于这一种文体。 唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。

韩愈写《师说》的社会背景,可以从柳宗元《答韦中立论师道书》中的一段话里看出。 柳宗元说“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,做《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。” 由此可见,韩愈作《师说》,大张旗鼓地宣扬自己的观点,是难能可贵的。

字词注音句读(d òu) 或不焉(fǒu )经传(zhuàn ) 从师(cóng)

读书(dú) 不能(b ù ) 传道(chuán )从容(cōng)

聃(dān) 蟠(pán) 苌弘(cháng) 近谀(yú) 贻(yí)

冉(rǎn) 潘(pān) 长幼(zhǎng) 须臾(yú) 怡(yí)通假字传道受业解惑

或不焉,或师焉“受”通“授”,传授。“不”通“否”。通假异读注音后朗诵全文谀( y ú ) 苌(cháng )

聃( dān ) 郯(tán )

欤( yú ) 蟠(pán )

经传(zhuàn ) 贻( y í )自由轻读

大家听读

逐段朗读

大家齐读朗读课文梳理文章论证思路。

概括本文的主题。

归纳并分析本文论证方法。

阅读置疑第一自然段:

1、哪句可以看作是本文的中心论点?

2、韩愈认为老师的职责是什么?

3、为什么要从师?选择老师的标准是什么? 须解决的问题第二自然段:

1、第二段的中心句是什么?说说这一段与第一段是怎样联系的?

2 、第二段文字运用了怎样的论证方法?又是怎样展开论证的?

3、韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是做父亲的人,最后又是“士大夫之族”,他的主要批评对象究意是谁?请说明理由。须解决的问题课文口译古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

课文第一段生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。课文第一段嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

课文第二段爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。课文第二段巫医、乐师、百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”

呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医、乐师、百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

课文第二段圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:“三人行,则必有我师。”

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 课文第三段口译李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。 课文第四段口译梳理文章论证思路。

概括本文的主题。

归纳并分析本文论证方法。

阅读与思考反馈①学者:古义:求学的人

今义:在学术上有一定成就的人

②师:名词,老师第一段

古之学者必有师。译文:古时候求学的人,一定要有老师。译文:老师,是用来传授道理、教给学业、解释疑难问题的人。师者,所以传道受业解惑也。①所以: 1、表示“‥‥‥的原因”。

2、表示“用来 ‥‥‥的”。

②传:传授

③道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、 平天下”的思想理论。

④受:同“授”。

⑤业:学业。

⑥惑:疑难问题者:

(1)虽有槁暴,不复挺者

(2)假舆马者,非利足也

(3)假舟楫者,非能水也

(4)马之千里者

(5)石之铿然有声者

(6)师者,传道授业解惑也。

‥‥‥的原因

‥‥‥的人

‥‥‥的人

定语后置的标志

定语后置的标志

句中表停顿,与“也”组合,表判断。译文:人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑呢?人非生而知之者,孰能无惑?

①而:连词,表顺承

②知:动词,懂得,明白。

③之:代词,代道理,知识。

④孰:谁,疑问代词。

⑤惑:名词,疑难问题。 生:

(1)养生丧死无憾也

(2)君子生非异也

(3)人非生而知之者

活着的人

资质、禀赋

出生惑而不从师,其为惑也,终不解矣

①惑:名词活用为动词,有了疑惑

②而:表假设

③从:动词,跟随,追随。

④为:动词,作为,成为。

⑤解:理解。 译文:有了疑惑,如果不跟从老师学习,他所存在的疑惑就始终无法解决了。 生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。 ①乎:介词,相当于“于”。

②闻:知道,懂得。

③从:追随,跟随,动词,省略了宾语。

④而:连词,表顺承

⑤师:意动,“以……为老师”。 译文:出生在我前面的,他懂得道理本来比我早,我跟随他,以他为师;出生在我后面的,他懂得道理要是也比我早,我也跟随他,以他为师。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎? ①师:动词,学习。

②庸:副词,表疑问,岂,哪。

③年:年龄。

④之:助词,主谓之间取消句子独立性

⑤于:表比较,比。

⑥乎:表反诘语气, “呢”译文:我学习道理罢了,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?乎:

(1)浩浩乎如冯虚御风

(2)知不可乎骤得

(3)客亦知夫水与月乎?

(4)相与枕藉乎舟中

(5)生乎吾前,其闻道也固先乎吾

(6)夫庸知其年之先后生于吾乎?

‥‥‥的样子

句中表短暂的停顿

语气助词

在是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。 ①无:古义:不论,不分,动词。

今义:没有,常为否定副词

②所存:名词性所字结构,指所存在的 地方。

③也:句末语气词,表判断。译文:所以无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

第一段提出中心论点:正面阐述道理:古之学者必有师。1、从师的原因 人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

2、从师的标准无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!①乎:语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”

②师道:从师学习的风尚。师,动词,从师学习;道:名词,风尚。

③之:助词,主谓之间取消句子独立性

④传:流传

⑤欲:动词,想要。译文:哎!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!古之圣人,其出人也远矣。犹且从师而问焉;①出:动词,超出。

②远:多,形容词。

③而:连词 表承接。

④问:请教,动词。

译文:古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师请教;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。①众人:古义:一般人

今义:很多人

②而:连词,表转折

③耻:意动,“以……为耻”。译文:现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?①圣:前一个“圣”,圣明的人,名词;

后一个“圣”,圣明。

②愚:与圣的用法一样。

③之所以:‥‥‥的原因

④其:疑问副词,大概;

⑤于:介词,从

⑥乎:语气助词,表揣测,吧

译文:因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这原因吧?于:

(1)青,取之于蓝

(2)而青于蓝

而寒于水

(3)善假于物也

(4)箕畚运于渤海之尾

(5)暴见于王

受制于人

(6)其一犬坐于前介词,从

介词,比

引介动作对象,不译

介词,到

介词,表被动,被

介词,在

凭借、借助

假装

借爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

①爱:爱护,爱惜

②而:连词,表顺承关系。

③于:对于

④焉:句末语气词,了

⑤之:前一个‘之’为结构助词,的。后一个为代词,代童子。

⑥所谓:称呼的,说的。译文:人们爱他们的孩子,就选择老师来教他,但是对于他自己呢,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,帮助他们学习断句的,不是我所说的能传授那些大道理,解答那些疑难问题的。爱:

(1)不爱珍器重宝肥饶之地

(2)明智而忠信,宽厚而爱人

(3)爱其子,择师而教之

吝惜

爱惜

爱护

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。①句读之不知,惑之不解:宾语前置句。

②或师焉,或不焉, :固定句式, 或…或

③小学:古:小的方面学习了

今:初级正规教育学校。

小、大:形容词作名词

④而:连词,表转折译文:一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,不知句读的倒要从师,不能解惑的却不从师;小的方面倒要学习,大的方面却放弃不学了,我没看出那种人是明智的。焉积土成山,风雨兴焉且焉置土石又七年,还自扬州,复到舅家,问焉,曰:“泯然众人矣。”而神明自得,圣心备焉兼词,于此助词,不译疑问代词 哪里代词,代这件事巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。①师:有专门技艺的人。

②之人,之族:这些人,这类人

③而:连词,表修饰译文:巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。

(1)兼韩、魏、燕、赵、宋、卫、中山之众

(2)有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋

(3)翟景、苏厉、乐毅之徒通其意

(4)田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵

凭借、借助

假装

借问之,则曰:“彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。” 呜呼!师道之不复,可知矣。①彼:代词,他

②道:学问道德水平译文:问他们为什么讥笑,就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。”哎!古代那种跟从老师学习的风尚不能恢复,从这些话里就可以明白了。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!①其:表感叹,多么、真是译文:巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊! 1、纵比:

2、自比:

3、横比:古圣人——从师而问——益圣

今众人——耻学于师——益愚择师教子——小学

己耻从师——大遗百工之人——不耻相师

士大夫之族——群聚而笑第二段:对比论证课堂检测名词,老师。

名动用法,学习。

名词作意动词,以为师。

名词,疑难问题。

动词,有疑难问题。

形容词,糊涂。

名词,品德才能。

形容词,高明。

副词,不(表否定)。

动词,同“否”。一词多义:C18师1.古之学者必有师。

2.吾师道也

3.吾从而师之惑1.……传道受业解惑也

2.惑而不从师

3. 则耻师焉,惑矣贤1.其贤不及孔子

2.师不必贤于弟子不1.师道之不复

2.或师焉,或不焉举 例代词,……的人。

助词,表提顿。

介词,相当于“于”,在。

助词,表反问语气。

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,不译。虚词用法:举 例C19者1.古之学者必有师

2.师者……解惑也乎1.生乎吾前

2.其皆出于此乎其1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,表提顿语气。

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。虚词用法:举 例C20之1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.吾欲之南海何如

10.君将哀而生之乎

介词,在。

介词,从。

介词,向。

介词,跟,向。

介词,对于。

介词,被、受。

介词,比。

介词,跟、同。

介词,在。

介词,到。虚词用法:举 例C21于1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

背诵全文

做金牌训练中《师说》练习

做《师说》导学与测试课外作业