获得教养的途径[上学期]

图片预览

文档简介

课件30张PPT。1、专题内涵:感受体验青春、思考认识青春、规划安排青春

2、呈现方式:活动体验

3、核心文本:沁园春 / 相信未来 / 我的四季

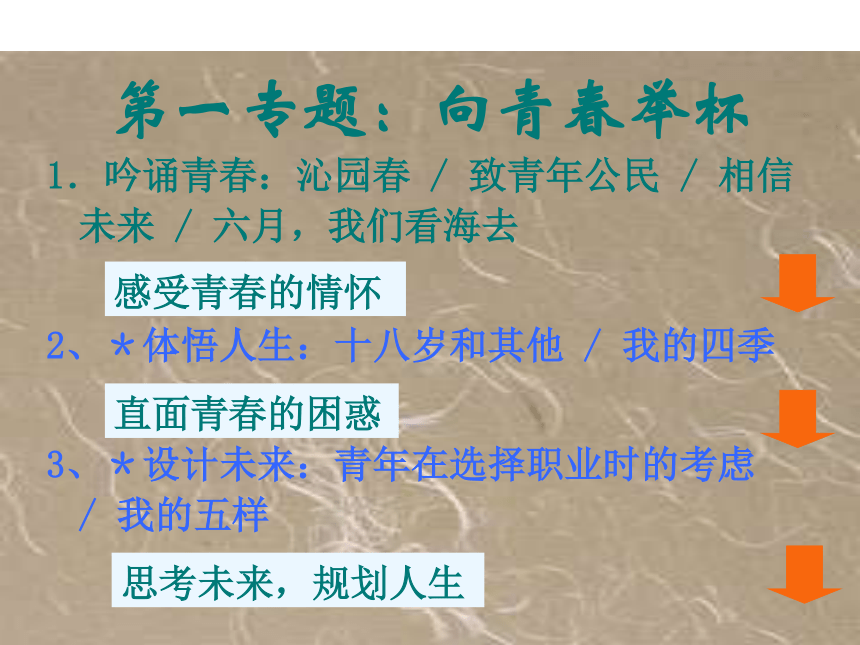

4、教学重点:读 — 说 — 写 第一专题:向青春举杯第一专题:向青春举杯1.吟诵青春:沁园春 / 致青年公民 / 相信未来 / 六月,我们看海去

2、*体悟人生:十八岁和其他 / 我的四季

3、*设计未来:青年在选择职业时的考虑 / 我的五样感受青春的情怀直面青春的困惑思考未来,规划人生专题内涵:

呈现方式:问题探讨

核心文本:<<获得教养的途径>> / <<劝学>> / <<师说>>

教学重点:读 — 思 — 理

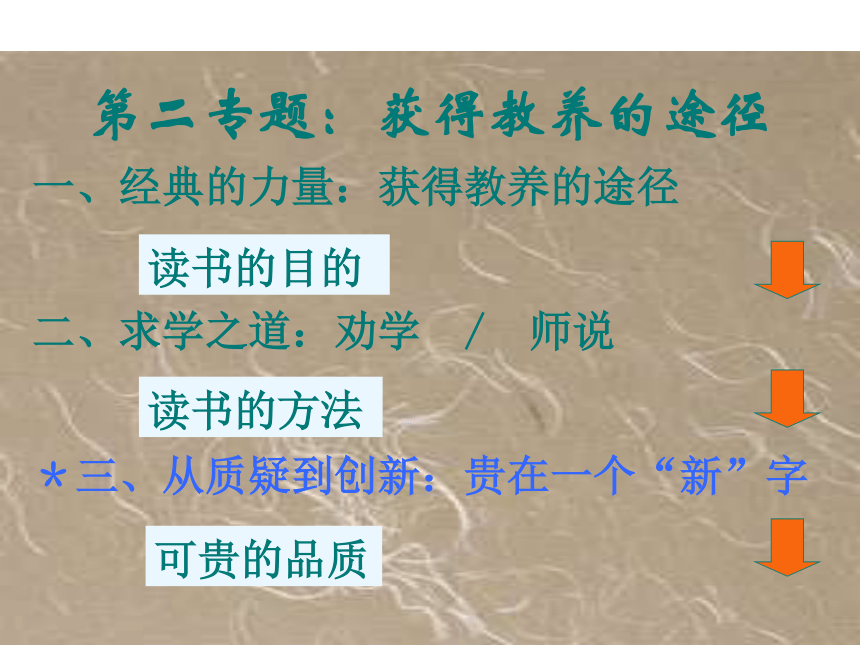

第二专题:获得教养的途径思考认识读书的目的第二专题:获得教养的途径一、经典的力量:获得教养的途径

二、求学之道:劝学 / 师说

*三、从质疑到创新:贵在一个“新”字读书的目的读书的方法可贵的品质第一板块

“经典的力量”

[瑞士]赫尔曼·黑塞

《获得教养的途径》学习目标:

1.探讨阅读经典的意义,了解人们获取教养的途径,树立正确的学习观。

2.理解文中关键的词语和含义深刻的句子。

3.学习借鉴举例论证、对比论证等手法。

学习方法:

阅读训练重点是研读

包括:通读与博采(整体把握,拓宽思路), 质疑与设问 赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse,1877-1962)德国作家。出生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学院,不久逃离。原因是经学院教育不但扼杀智慧还戕害人性。逃离神学院后黑塞漫游各地,做过钟表匠、书店学徒……

一八九一至一八九九年这一段独立谋生时期读遍了祖父和父亲的丰富藏书和他当学徒的书店里的新旧文学和哲学书籍。黑塞自称那几年的学习“较之正规学堂学习收获更大”。西方一些黑塞研究家认为黑塞一生总是越来越深地沉浸于远离生活的梦幻王国之中,这和黑塞这一时期所汲取的精神文化是分不开的,可以说,这一系列的精神偶像逐渐帮助黑塞构成了他的美学世界观,这种美学观点就是黑塞日后许多著作的思想背景。后来人们称黑塞为“德国浪漫派最后的一个骑士”。 一九零四年,黑塞和出身瑞士书香门第的玛利亚·贝诺利结婚,婚后移居在瑞士农村的巴登湖畔,专事写作。一九零四——一九一四年是黑塞创作的鼎盛时期,其中长篇小说《在轮下》(1906年)、《盖特露德》(1910年)、《罗斯哈尔特》(1914年)、《克诺尔普》(1915年)都是作者早期重要作品。

第一次世界大战后,墨塞的创作发生了明显的变化,他醉心于尼采哲学,求助于印度佛教和中国的老庄哲学,并对荣格的精神分析产生了深厚的兴趣。他试图从宗教、哲学和心理学方面探索人类精神解放的途径。这时期的长篇小说有《克努尔普》(1916)、《德米尔》(1919)、《席特哈尔塔》(1922)、《荒原狼》(1927)和《纳尔齐斯与歌尔德蒙》(1930)等。这些书深受西方读者的喜爱,得到极高的评价,其中《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尢利西斯》。

30年代后,法西斯在德国猖獗,墨塞对社会前途陷入深深的怀疑与绝望之中,但他仍不倦地从东西方宗教与哲学中寻求理想世界,《东方之行》(1932)、《玻璃球游戏》(1943)正是这一时期追求与探索的结晶。 黑塞被称为德国浪漫派最后一位骑士,这说明他在艺术上深受浪漫主义诗歌的影响。他热爱大自然,厌倦都市文明,作品多采用象征手法,文笔优美细腻;由于受精神分析影响,他的作品着重在精神领域里进行挖掘探索,无畏而诚实地剖析内心,因此他的小说具有心理的深度。1946年,“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例”,黑塞获诺贝尔文学奖。

黑塞十三岁便已决心当诗人,二十一岁的黑塞自费出版了第一部诗集《浪漫主义之歌》,接着又发表了散文集《午夜后一小时》,却都未获得公众承认。直至一九零四年第一部长篇小说《彼得·卡门青》问世,一下子轰动德国。

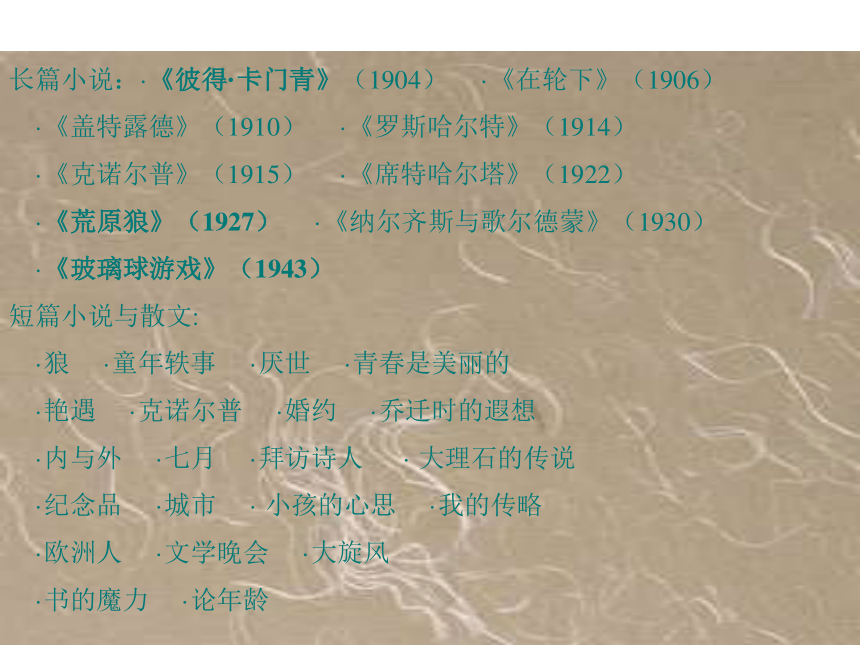

长篇小说:·《彼得·卡门青》(1904) ·《在轮下》(1906)

·《盖特露德》(1910) ·《罗斯哈尔特》(1914)

·《克诺尔普》(1915) ·《席特哈尔塔》(1922)

·《荒原狼》(1927) ·《纳尔齐斯与歌尔德蒙》(1930)

·《玻璃球游戏》(1943)

短篇小说与散文:

·狼 ·童年轶事 ·厌世 ·青春是美丽的

·艳遇 ·克诺尔普 ·婚约 ·乔迁时的遐想

·内与外 ·七月 ·拜访诗人 · 大理石的传说

·纪念品 ·城市 · 小孩的心思 ·我的传略

·欧洲人 ·文学晚会 ·大旋风

·书的魔力 ·论年龄 七月的孩子 我们,七月里出生的孩子, 喜爱白茉莉花的清香, 我们沿着繁茂的花园游逛, 静静地耽于沉重的梦里. 大红的罂粟花是我们的同胞, 它在麦田里,灼热的墙上, 闪烁着颤巍巍的红光, 然后,它的花瓣被风刮掉. 我们的生涯也要像七月之夜, 背著幻梦,把它的轮舞跳完 热中于梦想和热烈的收获节, 手拿着麦穗和红罂粟的花环. 白云 瞧,她们又在 蔚蓝的天空里飘荡, 仿佛是被遗忘了的 美妙的歌调一样! 只有在风尘之中 跋涉过长途的旅程, 懂得漂泊者的甘苦的人 才能了解她们。 我爱那白色的浮云, 我爱太阳、风和海, 因为她们是无家可归者的姊妹和使者。为什么读?

读什么?

怎样读?什么是教养?

怎样获得教养?

为什么要获得教养?

(获得教养的必要性)研读世界文学理清全文思路问题探讨1、教养的内涵是什么?

2、为了获得教养,应阅读谁的作品?举例说明(本民族、世界的)

3、为什么作者强调阅读经典作品?

4、作者认为应该怎样阅读经典作品?(态度、方法)(第3-7节)

5、为什么提出“爱的阅读”?

6、对经典作品为什么要反复阅读?教养:一般指文化和品德的修养。

修养:指理论、知识、艺术、思想等方面的水平。也指养成的正确的待人处事的态度。

两者意思相近,又有交叉。真正的修养为了自我完善

找到生活的意义

永远都在半道上教养是一种努力的过程,是动态呈现的教养的内涵追求心灵的自我完善

增强和扩展自我意识经典作品的作用为什么不同一般?为什么前辈学人总是提醒我们读经典作品?每个时代都有不计其数的文学作品,为什么很多东西被淘汰,无法流传?有些文学作品轰动一时,为什么才过了十来年就没有人再提及?为什么每个民族都会有自己的文学史?为什么每个民族尊奉的作家往往也是世界的?中国的屈原、司马迁、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹和鲁迅,俄罗斯的普希金、托尔斯泰,法国的司汤达、英国的莎士比亚、意大利的但丁、西班牙的塞万提斯等,他们的作品,不但在本国流传,也产生了世界的影响,滋养了无数的人。为什么经典作品能陶冶人的情操?

经典既是民族与人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表一个时代人文和语文的顶峰。从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养构成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。 所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立一生阅读的方向。作者在这里特别谈到阅读的效率问题。他指出,有的人一生只读过十来本书,却成为真正的读书人,这是因为他们有追求,会选择,是“用心在读”;而有的人“单靠报纸和偶然得到的流行文学”,是学不会真正意义上的阅读的。深入理解思想家和作家的杰作,能激发学习者产生鲜活的有价值的思想。

关键语句的理解1、黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的价值”,这句话是什么意思?

2、思想家和作家的著作,“过一些年都会对读者呈现出新的、变化了的面貌,都将得到新的理解,在读者心中唤起新的共鸣”,原因是什么呢?

3、教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性人格。

4、课文最后一句如何理解? 思想家和作家的著作,“过一些年都会对读者呈现出新的、变化了的面貌,都将得到新的理解,在读者心中唤起新的共鸣”,原因是什么呢? 学会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能发现经典作品的独特魅力。而人的经验不断增长,阅读不断地深入,就能不断地能从名著中有所发现,这就是所谓的“常读常新”。

探讨这个问题,同学们可以结合自己的阅读经历来谈。许多同学在高小到初中阶段读过中国古代名著,可是到了高中以后,我们对这些名著会有新的认识和评价。 如《三国演义》是历史小说,少年读此书,可能仅仅为其中的情节人物所打动,而有了一定的修养和阅历后,重读此书,可能就会从历史变迁、政治谋略、外交智慧等方面去解读了。其他如《水浒传》、《西游记》和《红楼梦》等,高中时代重读,体会和少年时代已经大不一样,而人生每个时期都能从中汲取营养,这就是经典的力量。 黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的价值”,这句话是什么意思? 这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心,庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会到杰作的伟大的。

黑塞阐明了一个认识,即问题不仅在于多读,更在于“爱的阅读”、“敬重知识”和 “心的教养”,——因为阅读的目的是为了获得教养,只有“用心”,阅读效率才能得到提高。在具体的阅读方法上,作者主张“从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读”,“需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫”。活动体验1、写下自己曾阅读过的书籍的名称。

2、同座位互换交流,对他(她)的阅读书籍提点建议或推荐他读几本好书。3、教育部推荐书目及作家

《红楼梦》《三国演义》《儒林外史》 《聊斋志异》

《水浒传》 《西游记》《西厢记》《牡丹亭》《桃花扇》

《阿Q正传》 《复活》

《骆驼祥子》《钢铁是怎样炼成的》

《简爱》 《傲慢与偏见》

《家》 《文化苦旅》 中国的屈原、司马迁、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹、鲁迅、茅盾、巴金、沈从文,俄罗斯的普希金、托尔斯泰,法国的雨果、巴尔扎克、司汤达、英国的莎士比亚、意大利的但丁、西班牙的塞万提斯 4、 第六届茅盾文学奖入围作品名单

1.莫言《檀香刑》

2.宗璞《东藏记》

3.熊召政 《张居正》

4.贾平凹 《怀念狼》

5.张洁《无字》

6.孙惠芬 《歇马山庄》

7.李锐《银城故事》

8.红柯《西去的骑手》

9.徐贵祥 《历史的天空》

10.铁凝《大浴女》

11、柳建伟《英雄时代》 11.朱秀海 《音乐会》

12.成一《白银谷》

13.麦家《解密》

14.张一弓 《远去的驿站》

15.雪漠《大漠祭》

16.懿翎《把绵羊和山羊分开》

17.叶广岑 《采桑子》

18.黄国荣 《乡谣》

19.尤凤伟 《中国1957》

20.李洱《花腔》 21.王蒙《活动变人形》

22.周大新 《第二十幕》

23.阎连科 《日光流年》

《平凡的世界》

《将军吟》

《冬天里的春天》

5、杂志

《随笔》(杂志每学期3本)

《南方周末》(报纸每周一份)

天宫古旧书店(唐子街)再 见

2、呈现方式:活动体验

3、核心文本:沁园春 / 相信未来 / 我的四季

4、教学重点:读 — 说 — 写 第一专题:向青春举杯第一专题:向青春举杯1.吟诵青春:沁园春 / 致青年公民 / 相信未来 / 六月,我们看海去

2、*体悟人生:十八岁和其他 / 我的四季

3、*设计未来:青年在选择职业时的考虑 / 我的五样感受青春的情怀直面青春的困惑思考未来,规划人生专题内涵:

呈现方式:问题探讨

核心文本:<<获得教养的途径>> / <<劝学>> / <<师说>>

教学重点:读 — 思 — 理

第二专题:获得教养的途径思考认识读书的目的第二专题:获得教养的途径一、经典的力量:获得教养的途径

二、求学之道:劝学 / 师说

*三、从质疑到创新:贵在一个“新”字读书的目的读书的方法可贵的品质第一板块

“经典的力量”

[瑞士]赫尔曼·黑塞

《获得教养的途径》学习目标:

1.探讨阅读经典的意义,了解人们获取教养的途径,树立正确的学习观。

2.理解文中关键的词语和含义深刻的句子。

3.学习借鉴举例论证、对比论证等手法。

学习方法:

阅读训练重点是研读

包括:通读与博采(整体把握,拓宽思路), 质疑与设问 赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse,1877-1962)德国作家。出生于德国西南部的小城卡尔夫的一个牧师家庭。自幼在浓重的宗教气氛中长大,1891年,他通过“邦试”,考入毛尔布隆神学院,不久逃离。原因是经学院教育不但扼杀智慧还戕害人性。逃离神学院后黑塞漫游各地,做过钟表匠、书店学徒……

一八九一至一八九九年这一段独立谋生时期读遍了祖父和父亲的丰富藏书和他当学徒的书店里的新旧文学和哲学书籍。黑塞自称那几年的学习“较之正规学堂学习收获更大”。西方一些黑塞研究家认为黑塞一生总是越来越深地沉浸于远离生活的梦幻王国之中,这和黑塞这一时期所汲取的精神文化是分不开的,可以说,这一系列的精神偶像逐渐帮助黑塞构成了他的美学世界观,这种美学观点就是黑塞日后许多著作的思想背景。后来人们称黑塞为“德国浪漫派最后的一个骑士”。 一九零四年,黑塞和出身瑞士书香门第的玛利亚·贝诺利结婚,婚后移居在瑞士农村的巴登湖畔,专事写作。一九零四——一九一四年是黑塞创作的鼎盛时期,其中长篇小说《在轮下》(1906年)、《盖特露德》(1910年)、《罗斯哈尔特》(1914年)、《克诺尔普》(1915年)都是作者早期重要作品。

第一次世界大战后,墨塞的创作发生了明显的变化,他醉心于尼采哲学,求助于印度佛教和中国的老庄哲学,并对荣格的精神分析产生了深厚的兴趣。他试图从宗教、哲学和心理学方面探索人类精神解放的途径。这时期的长篇小说有《克努尔普》(1916)、《德米尔》(1919)、《席特哈尔塔》(1922)、《荒原狼》(1927)和《纳尔齐斯与歌尔德蒙》(1930)等。这些书深受西方读者的喜爱,得到极高的评价,其中《荒原狼》曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尢利西斯》。

30年代后,法西斯在德国猖獗,墨塞对社会前途陷入深深的怀疑与绝望之中,但他仍不倦地从东西方宗教与哲学中寻求理想世界,《东方之行》(1932)、《玻璃球游戏》(1943)正是这一时期追求与探索的结晶。 黑塞被称为德国浪漫派最后一位骑士,这说明他在艺术上深受浪漫主义诗歌的影响。他热爱大自然,厌倦都市文明,作品多采用象征手法,文笔优美细腻;由于受精神分析影响,他的作品着重在精神领域里进行挖掘探索,无畏而诚实地剖析内心,因此他的小说具有心理的深度。1946年,“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供一个范例”,黑塞获诺贝尔文学奖。

黑塞十三岁便已决心当诗人,二十一岁的黑塞自费出版了第一部诗集《浪漫主义之歌》,接着又发表了散文集《午夜后一小时》,却都未获得公众承认。直至一九零四年第一部长篇小说《彼得·卡门青》问世,一下子轰动德国。

长篇小说:·《彼得·卡门青》(1904) ·《在轮下》(1906)

·《盖特露德》(1910) ·《罗斯哈尔特》(1914)

·《克诺尔普》(1915) ·《席特哈尔塔》(1922)

·《荒原狼》(1927) ·《纳尔齐斯与歌尔德蒙》(1930)

·《玻璃球游戏》(1943)

短篇小说与散文:

·狼 ·童年轶事 ·厌世 ·青春是美丽的

·艳遇 ·克诺尔普 ·婚约 ·乔迁时的遐想

·内与外 ·七月 ·拜访诗人 · 大理石的传说

·纪念品 ·城市 · 小孩的心思 ·我的传略

·欧洲人 ·文学晚会 ·大旋风

·书的魔力 ·论年龄 七月的孩子 我们,七月里出生的孩子, 喜爱白茉莉花的清香, 我们沿着繁茂的花园游逛, 静静地耽于沉重的梦里. 大红的罂粟花是我们的同胞, 它在麦田里,灼热的墙上, 闪烁着颤巍巍的红光, 然后,它的花瓣被风刮掉. 我们的生涯也要像七月之夜, 背著幻梦,把它的轮舞跳完 热中于梦想和热烈的收获节, 手拿着麦穗和红罂粟的花环. 白云 瞧,她们又在 蔚蓝的天空里飘荡, 仿佛是被遗忘了的 美妙的歌调一样! 只有在风尘之中 跋涉过长途的旅程, 懂得漂泊者的甘苦的人 才能了解她们。 我爱那白色的浮云, 我爱太阳、风和海, 因为她们是无家可归者的姊妹和使者。为什么读?

读什么?

怎样读?什么是教养?

怎样获得教养?

为什么要获得教养?

(获得教养的必要性)研读世界文学理清全文思路问题探讨1、教养的内涵是什么?

2、为了获得教养,应阅读谁的作品?举例说明(本民族、世界的)

3、为什么作者强调阅读经典作品?

4、作者认为应该怎样阅读经典作品?(态度、方法)(第3-7节)

5、为什么提出“爱的阅读”?

6、对经典作品为什么要反复阅读?教养:一般指文化和品德的修养。

修养:指理论、知识、艺术、思想等方面的水平。也指养成的正确的待人处事的态度。

两者意思相近,又有交叉。真正的修养为了自我完善

找到生活的意义

永远都在半道上教养是一种努力的过程,是动态呈现的教养的内涵追求心灵的自我完善

增强和扩展自我意识经典作品的作用为什么不同一般?为什么前辈学人总是提醒我们读经典作品?每个时代都有不计其数的文学作品,为什么很多东西被淘汰,无法流传?有些文学作品轰动一时,为什么才过了十来年就没有人再提及?为什么每个民族都会有自己的文学史?为什么每个民族尊奉的作家往往也是世界的?中国的屈原、司马迁、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹和鲁迅,俄罗斯的普希金、托尔斯泰,法国的司汤达、英国的莎士比亚、意大利的但丁、西班牙的塞万提斯等,他们的作品,不但在本国流传,也产生了世界的影响,滋养了无数的人。为什么经典作品能陶冶人的情操?

经典既是民族与人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表一个时代人文和语文的顶峰。从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养构成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。 所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立一生阅读的方向。作者在这里特别谈到阅读的效率问题。他指出,有的人一生只读过十来本书,却成为真正的读书人,这是因为他们有追求,会选择,是“用心在读”;而有的人“单靠报纸和偶然得到的流行文学”,是学不会真正意义上的阅读的。深入理解思想家和作家的杰作,能激发学习者产生鲜活的有价值的思想。

关键语句的理解1、黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的价值”,这句话是什么意思?

2、思想家和作家的著作,“过一些年都会对读者呈现出新的、变化了的面貌,都将得到新的理解,在读者心中唤起新的共鸣”,原因是什么呢?

3、教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性人格。

4、课文最后一句如何理解? 思想家和作家的著作,“过一些年都会对读者呈现出新的、变化了的面貌,都将得到新的理解,在读者心中唤起新的共鸣”,原因是什么呢? 学会读书,懂得运用自己的经验深入阅读,融会贯通,就能发现经典作品的独特魅力。而人的经验不断增长,阅读不断地深入,就能不断地能从名著中有所发现,这就是所谓的“常读常新”。

探讨这个问题,同学们可以结合自己的阅读经历来谈。许多同学在高小到初中阶段读过中国古代名著,可是到了高中以后,我们对这些名著会有新的认识和评价。 如《三国演义》是历史小说,少年读此书,可能仅仅为其中的情节人物所打动,而有了一定的修养和阅历后,重读此书,可能就会从历史变迁、政治谋略、外交智慧等方面去解读了。其他如《水浒传》、《西游记》和《红楼梦》等,高中时代重读,体会和少年时代已经大不一样,而人生每个时期都能从中汲取营养,这就是经典的力量。 黑塞认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的价值”,这句话是什么意思? 这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心,庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会到杰作的伟大的。

黑塞阐明了一个认识,即问题不仅在于多读,更在于“爱的阅读”、“敬重知识”和 “心的教养”,——因为阅读的目的是为了获得教养,只有“用心”,阅读效率才能得到提高。在具体的阅读方法上,作者主张“从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读”,“需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫”。活动体验1、写下自己曾阅读过的书籍的名称。

2、同座位互换交流,对他(她)的阅读书籍提点建议或推荐他读几本好书。3、教育部推荐书目及作家

《红楼梦》《三国演义》《儒林外史》 《聊斋志异》

《水浒传》 《西游记》《西厢记》《牡丹亭》《桃花扇》

《阿Q正传》 《复活》

《骆驼祥子》《钢铁是怎样炼成的》

《简爱》 《傲慢与偏见》

《家》 《文化苦旅》 中国的屈原、司马迁、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹、鲁迅、茅盾、巴金、沈从文,俄罗斯的普希金、托尔斯泰,法国的雨果、巴尔扎克、司汤达、英国的莎士比亚、意大利的但丁、西班牙的塞万提斯 4、 第六届茅盾文学奖入围作品名单

1.莫言《檀香刑》

2.宗璞《东藏记》

3.熊召政 《张居正》

4.贾平凹 《怀念狼》

5.张洁《无字》

6.孙惠芬 《歇马山庄》

7.李锐《银城故事》

8.红柯《西去的骑手》

9.徐贵祥 《历史的天空》

10.铁凝《大浴女》

11、柳建伟《英雄时代》 11.朱秀海 《音乐会》

12.成一《白银谷》

13.麦家《解密》

14.张一弓 《远去的驿站》

15.雪漠《大漠祭》

16.懿翎《把绵羊和山羊分开》

17.叶广岑 《采桑子》

18.黄国荣 《乡谣》

19.尤凤伟 《中国1957》

20.李洱《花腔》 21.王蒙《活动变人形》

22.周大新 《第二十幕》

23.阎连科 《日光流年》

《平凡的世界》

《将军吟》

《冬天里的春天》

5、杂志

《随笔》(杂志每学期3本)

《南方周末》(报纸每周一份)

天宫古旧书店(唐子街)再 见