9.1常见的金属材料同步练习(含答案)鲁教版化学九年级下册

文档属性

| 名称 | 9.1常见的金属材料同步练习(含答案)鲁教版化学九年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 670.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-13 09:48:40 | ||

图片预览

文档简介

9.1常见的金属材料 同步练习

一、多选题

1.下列实验中,根据实验现象可得到相应结论的是

实验操作 现象 结论

A 高温条件下,CO通入Fe2O3粉末 红色粉末变为黑色 利用CO的还原性炼铁

B 用拇指堵住收集了CH4的试管口,靠近火焰,移开拇指点火 发出尖锐爆鸣声 试管中CH4不纯

C 稀盐酸与氢氧化钠溶液反应后所得的溶液中滴加酚酞溶液 酚酞溶液仍为无色 稀盐酸与氢氧化钠溶液恰好完全反应

D 点燃某无色气体,在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯 烧杯内壁有水珠 该无色气体一定为氢气

A.A B.B C.C D.D

2.下列有关事实与解释相符合的是

A.洗涤剂去除油污——洗涤剂能溶解油污 B.浓硫酸作干燥剂——浓硫酸有吸水性

C.铝制成铝箔——铝具有良好的导电性 D.金刚石用来裁玻璃——金刚石硬度很大

3.某种锂电池的总反应可表示为Li + MnO2 = LiMnO2。以下说法正确的是

A.LiMnO2为锂、锰、氧的合金 B.该反应中Mn的化合价发生了变化

C.LiMnO2为新型的氧化物 D.该反应属于化合反应

4.下列关于合金的说法正确的是

A.合金中至少含两种金属

B.合金的硬度一般比各成分金属大

C.生铁和钢的性能不同主要是因为二者含碳量不同

D.高炉的尾气可以直接排到空气中去

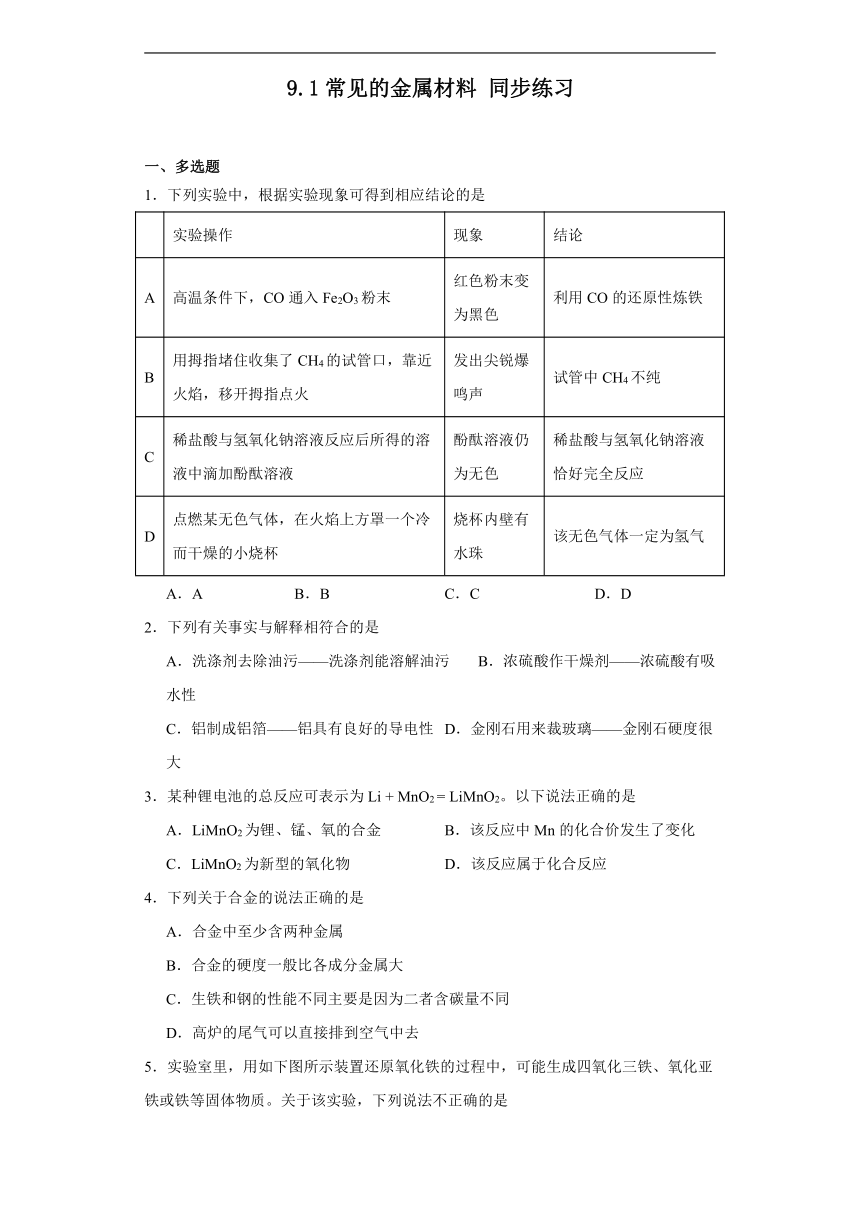

5.实验室里,用如下图所示装置还原氧化铁的过程中,可能生成四氧化三铁、氧化亚铁或铁等固体物质。关于该实验,下列说法不正确的是

A.实验开始时,应该先点燃酒精灯,一段时间后再通入一氧化碳

B.实验过程中,试管中澄清的石灰水变浑浊,证明该反应有二氧化碳生成

C.实验结束后,玻璃管中红色的氧化铁粉末变成黑色,该产物不一定是铁

D.该反应中,一氧化碳转化为无毒无害的二氧化碳,故不需要尾气处理装置

二、选择题

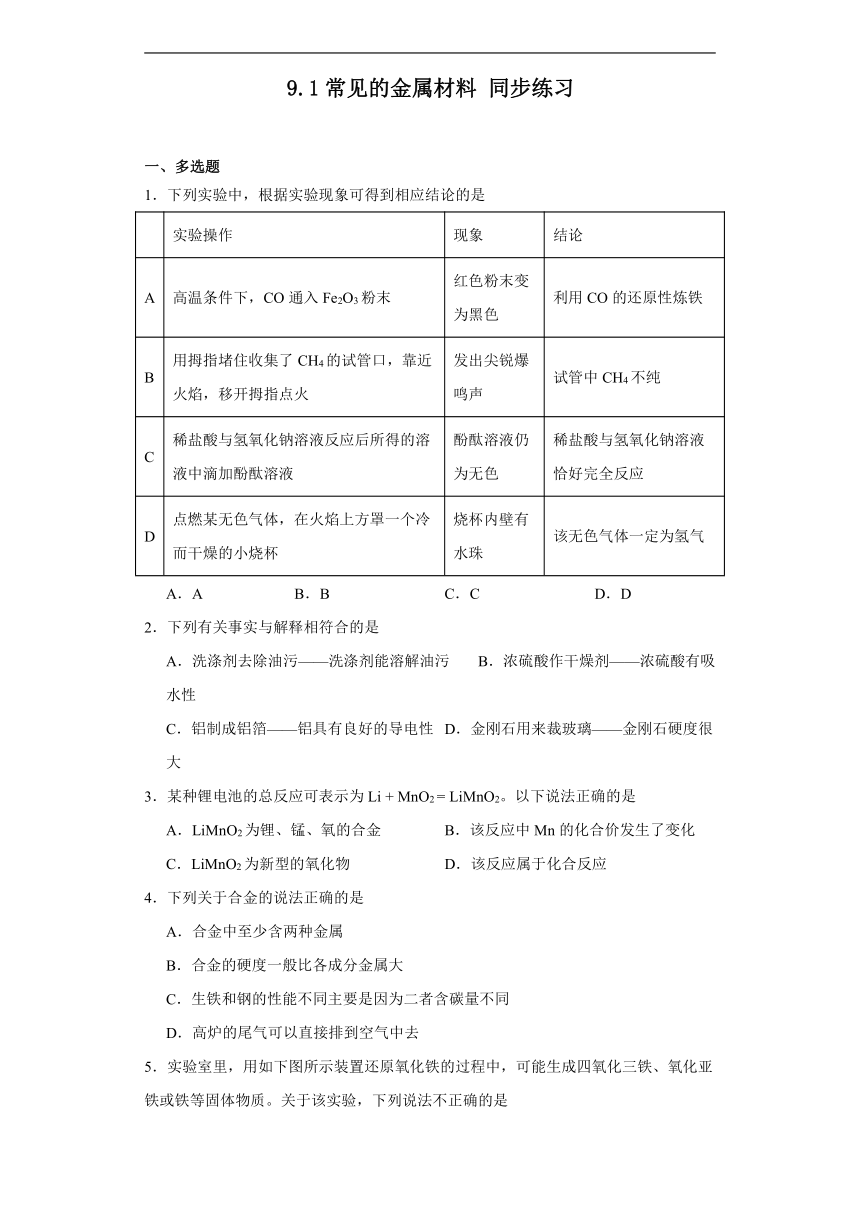

6.下列实验或说法不合理的是( )

A.甲实验中黄铜片能在铜片上刻画出痕迹,说明黄铜的硬度比铜片大

B.乙实验中烧杯C中浓氨水会变红

C.丙实验中镁在CO2中剧烈燃烧,说明燃烧不一定需要氧气

D.丁实验既能说明CO具有还原性,也能说明CO具有可燃性

7.归纳和推理是化学学习常用的思维方法。下列说法正确的是

A.燃烧一般都伴随有发光、放热的现象,则有发光、放热现象的一定是燃烧

B.分子和原子都是不显电性的粒子,所以不显电性的粒子一定是分子或原子

C.某物质在氧气中燃烧有水和二氧化碳生成,则该物质一定含有碳、氢、氧三种元素

D.合金是由一种金属跟其他金属(或非金属)熔合而成的具有金属特性的物质,所以合金一定是混合物

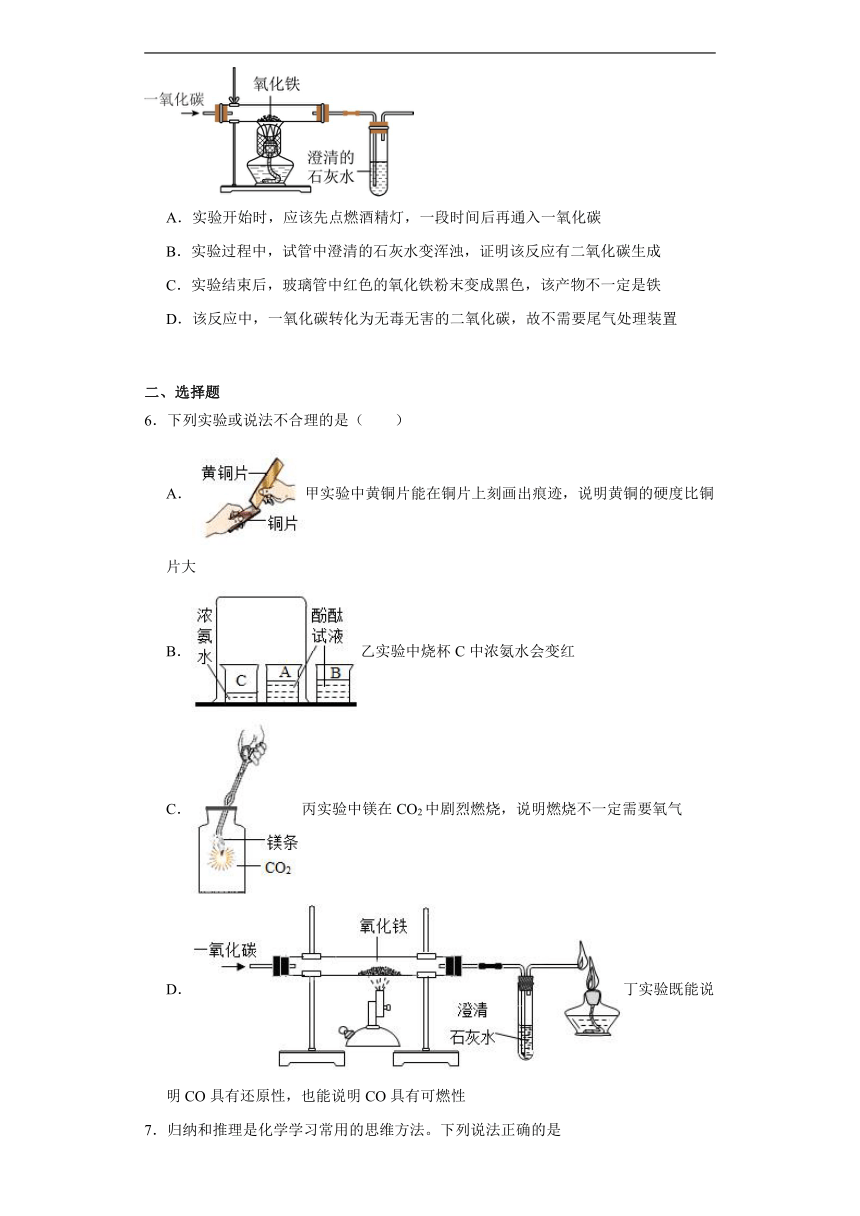

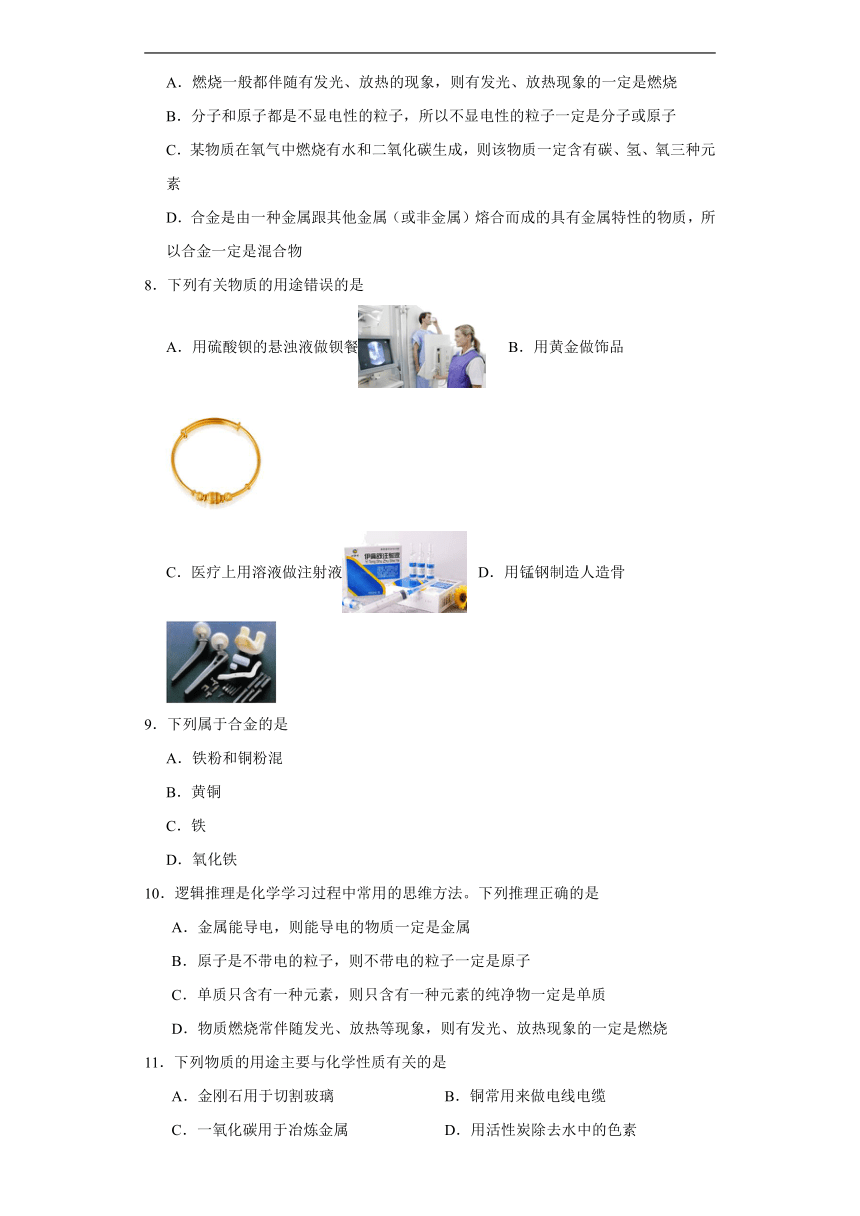

8.下列有关物质的用途错误的是

A.用硫酸钡的悬浊液做钡餐 B.用黄金做饰品

C.医疗上用溶液做注射液 D.用锰钢制造人造骨

9.下列属于合金的是

A.铁粉和铜粉混

B.黄铜

C.铁

D.氧化铁

10.逻辑推理是化学学习过程中常用的思维方法。下列推理正确的是

A.金属能导电,则能导电的物质一定是金属

B.原子是不带电的粒子,则不带电的粒子一定是原子

C.单质只含有一种元素,则只含有一种元素的纯净物一定是单质

D.物质燃烧常伴随发光、放热等现象,则有发光、放热现象的一定是燃烧

11.下列物质的用途主要与化学性质有关的是

A.金刚石用于切割玻璃 B.铜常用来做电线电缆

C.一氧化碳用于冶炼金属 D.用活性炭除去水中的色素

12.草酸(COOH)2]隔绝空气加热完全分解,生成水和碳的氧化物。为了探究反应生成的碳的氧化物的成分,某同学设计了如下图所示实验。下列说法中错误的是

A.有人认为乙装置对实验结果不产生影响可以去掉,这种看法是不对的

B.甲装置玻璃管中若发生化学反应,则属于复分解反应

C.若甲试管内溶液变浑浊,丁试管内无明显现象,则该碳的氧化物成分为二氧化碳

D.若甲试管和丁试管内溶液都变浑浊,则丙处玻璃管内的红色固体变成黑色

13.下列物质的用途中主要利用其化学性质的是

A.铜用于制作导线

B.用浓硫酸干燥氢气

C.钨丝作为白炽灯的灯丝

D.灯泡中充氮气以延长使用寿命

14.下列变化,前者主要含物理变化、后者含化学变化的是

A.滴水穿石、百炼成钢 B.沙里淘金、稀有气体充电发光

C.干冰降雨、石灰水液面出现白膜 D.铁矿炼铁、食物腐烂

15.物质俗称与化学式相统一的是

A.干冰CO B.食盐HCl C.水银Ag D.胆矾CuSO4·5H2O

三、综合应用题

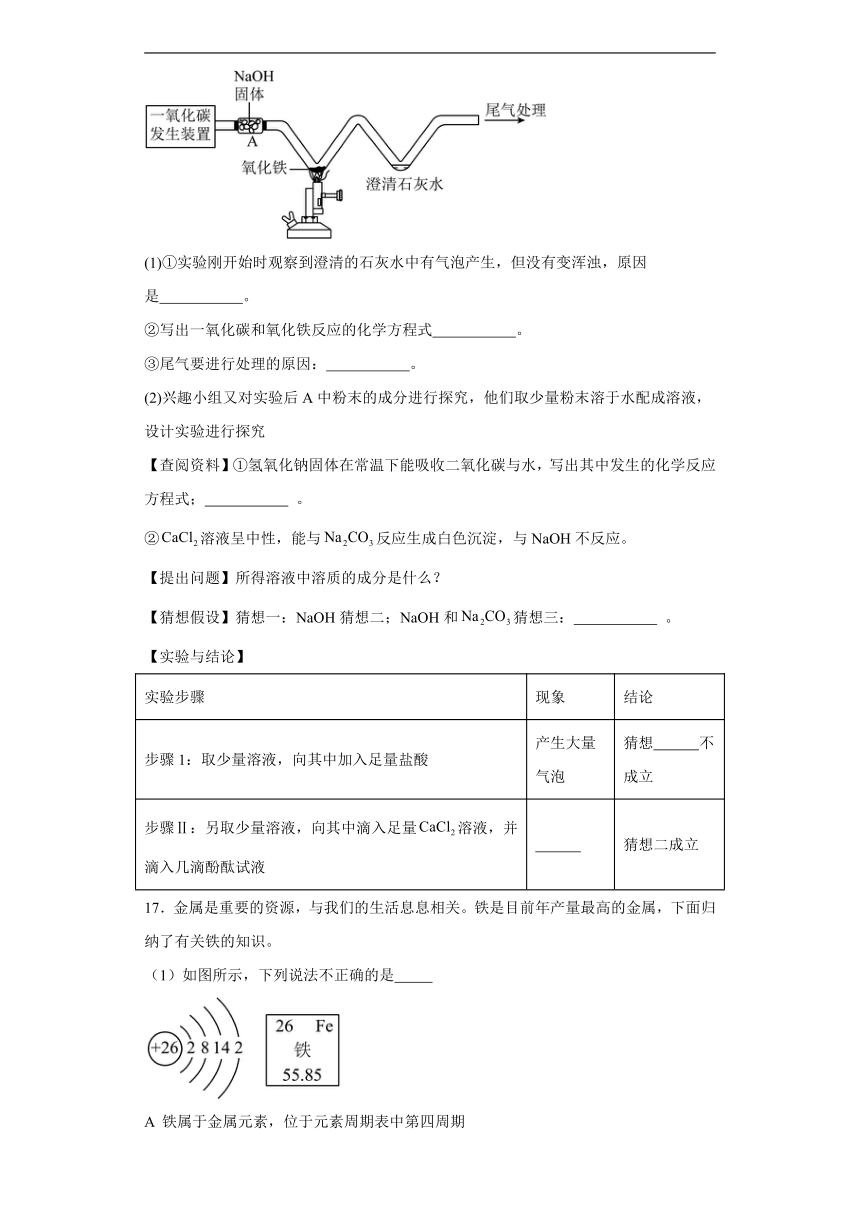

16.如图为某兴趣小组应用微型装置进行一氧化碳和氧化铁反应的实验图。已知一氧化碳发生装置得到的CO中混有杂质和,请参与一起探究;

(1)①实验刚开始时观察到澄清的石灰水中有气泡产生,但没有变浑浊,原因是 。

②写出一氧化碳和氧化铁反应的化学方程式 。

③尾气要进行处理的原因: 。

(2)兴趣小组又对实验后A中粉末的成分进行探究,他们取少量粉末溶于水配成溶液,设计实验进行探究

【查阅资料】①氢氧化钠固体在常温下能吸收二氧化碳与水,写出其中发生的化学反应方程式; 。

②溶液呈中性,能与反应生成白色沉淀,与NaOH不反应。

【提出问题】所得溶液中溶质的成分是什么?

【猜想假设】猜想一:NaOH猜想二;NaOH和猜想三: 。

【实验与结论】

实验步骤 现象 结论

步骤1:取少量溶液,向其中加入足量盐酸 产生大量气泡 猜想 不成立

步骤Ⅱ:另取少量溶液,向其中滴入足量溶液,并滴入几滴酚酞试液 猜想二成立

17.金属是重要的资源,与我们的生活息息相关。铁是目前年产量最高的金属,下面归纳了有关铁的知识。

(1)如图所示,下列说法不正确的是

A 铁属于金属元素,位于元素周期表中第四周期

B 铁在化学反应中失去2个电子变成铁离子Fe2+

C 铁原子的质子数为26

D 铁元素的相对原子质量为55.85

(2)铁制品在潮湿的空气中易生锈,是因为铁与空气中的 反应的结果;铁锈可以用稀盐酸除去,该反应的化学方程式为 。

(3)实验室模拟炼铁的实验装置如下图所示,欲使用纯净、干燥的CO还原Fe2O3并检验气体产物。已知草酸(化学式为H2C2O4)在浓硫酸存在时加热生成CO、CO2和H2O。

①A装置中发生反应的化学方程式是 ;

②写出D装置内的实验现象是 ;

③以上实验装置存在一个明显的错误,应如何改进?

④实验结束后,某同学猜想装置B中溶液的溶质成分为Na2CO3和NaOH,请你设计一个实验验证他的猜想,简要写出实验步骤、现象和结论 。

18.我国力争在2060年前实现“碳中和”。“碳中和”是指在一定时间内CO2的排放量和吸收量基本相当。

(1)工业上化石燃料的大量燃烧是CO2排放逐年升高的主要原因,CO2的过度排放会导致 的加剧。

【CO2的封存】

(2)地质封存:将CO2在高压、低温的条件下转化为液态,注入地层中。从微观角度分析,CO2从气态转化为液态,分子的间隙 。

(3)海洋封存:将CO2运输到封存地点,灌注于海洋深处。该方案可能导致海水逐渐酸化,原因是 (用化学方程式表示)。

【CO2的转化】

(4)已知CO2和H2在合适催化剂和一定温度下可以发生反应,生成两种氧化物。某研究小组设计如图1装置(固定装置省略)探究该反应的产物。

查阅资料:①无水硫酸铜是一种白色固体,遇水变成蓝色。

②碱石灰能充分吸收二氧化碳且不与氢气、一氧化碳反应。

③H2是一种还原性气体,高温下可还原氧化铜、氧化铁等金属氧化物。

实验现象及结论:B中白色固体变成蓝色,说明CO2与H2反应生成了 ;D中 色固体变为黑色,E中澄清石灰水变浑浊,说明CO2与H2反应生成了CO。装置D中反应的化学方程式 。

实验反思:图1装置中有一处明显不足,请指出 。若去掉装置E,则不能证明CO2与H2反应生成了CO,理由是 。

【CO2的捕集】

(5)二氧化碳的“捕集”技术实现了二氧化碳的捕捉、封存和资源化利用。图2为捕集二氧化碳流程图。

已知:反应Ⅰ的化学方程式为:K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3;KHCO3不稳定,受热易分解。

请回答相关问题:

①反应Ⅰ需控制在一定温度范围内进行,原因是 。

②要利用反应Ⅰ吸收8.8吨CO2,需要消耗 吨K2CO3(写出计算过程)。

③上述捕集CO2的流程中,可循环利用的物质是 。

参考答案:

1.AB

2.BD

3.BD

4.BC

5.AD

6.B

7.D

8.D

9.B

10.C

11.C

12.B

13.D

14.C

15.D

16.(1) 先通入气体主要是CO,未加热,反应没有发生,没有CO2生成,所以石灰水不浑浊 尾气的主要成份是CO,有毒,直接排放会污染空气

(2) 碳酸钠/Na2CO3 一 产生白色沉淀,溶液变成红色

17. B 氧气和水 红棕色粉末变成黑色 在E装置的尾气排放出处放一盏燃烧的酒精灯(合理答案即可) 取样,加入过量的氯化钙溶液,产生白色沉淀,说明含有碳酸钠。充分反应后静置取上层清液,加入无色酚酞溶液,溶液变红,说明有氢氧化钠。

18.(1)温室效应

(2)变小

(3)

(4) H2O/水 红棕色 缺少尾气处理装置 氢气也具有还原性能够将氧化铁还原

(5) 温度过高碳酸氢钾不稳定会分解 解:设吸收8.8吨CO2,需要消耗K2CO3的质量为x

答:吸收8.8吨CO2,需要消耗K2CO3的质量为27.6t。 K2CO3

一、多选题

1.下列实验中,根据实验现象可得到相应结论的是

实验操作 现象 结论

A 高温条件下,CO通入Fe2O3粉末 红色粉末变为黑色 利用CO的还原性炼铁

B 用拇指堵住收集了CH4的试管口,靠近火焰,移开拇指点火 发出尖锐爆鸣声 试管中CH4不纯

C 稀盐酸与氢氧化钠溶液反应后所得的溶液中滴加酚酞溶液 酚酞溶液仍为无色 稀盐酸与氢氧化钠溶液恰好完全反应

D 点燃某无色气体,在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯 烧杯内壁有水珠 该无色气体一定为氢气

A.A B.B C.C D.D

2.下列有关事实与解释相符合的是

A.洗涤剂去除油污——洗涤剂能溶解油污 B.浓硫酸作干燥剂——浓硫酸有吸水性

C.铝制成铝箔——铝具有良好的导电性 D.金刚石用来裁玻璃——金刚石硬度很大

3.某种锂电池的总反应可表示为Li + MnO2 = LiMnO2。以下说法正确的是

A.LiMnO2为锂、锰、氧的合金 B.该反应中Mn的化合价发生了变化

C.LiMnO2为新型的氧化物 D.该反应属于化合反应

4.下列关于合金的说法正确的是

A.合金中至少含两种金属

B.合金的硬度一般比各成分金属大

C.生铁和钢的性能不同主要是因为二者含碳量不同

D.高炉的尾气可以直接排到空气中去

5.实验室里,用如下图所示装置还原氧化铁的过程中,可能生成四氧化三铁、氧化亚铁或铁等固体物质。关于该实验,下列说法不正确的是

A.实验开始时,应该先点燃酒精灯,一段时间后再通入一氧化碳

B.实验过程中,试管中澄清的石灰水变浑浊,证明该反应有二氧化碳生成

C.实验结束后,玻璃管中红色的氧化铁粉末变成黑色,该产物不一定是铁

D.该反应中,一氧化碳转化为无毒无害的二氧化碳,故不需要尾气处理装置

二、选择题

6.下列实验或说法不合理的是( )

A.甲实验中黄铜片能在铜片上刻画出痕迹,说明黄铜的硬度比铜片大

B.乙实验中烧杯C中浓氨水会变红

C.丙实验中镁在CO2中剧烈燃烧,说明燃烧不一定需要氧气

D.丁实验既能说明CO具有还原性,也能说明CO具有可燃性

7.归纳和推理是化学学习常用的思维方法。下列说法正确的是

A.燃烧一般都伴随有发光、放热的现象,则有发光、放热现象的一定是燃烧

B.分子和原子都是不显电性的粒子,所以不显电性的粒子一定是分子或原子

C.某物质在氧气中燃烧有水和二氧化碳生成,则该物质一定含有碳、氢、氧三种元素

D.合金是由一种金属跟其他金属(或非金属)熔合而成的具有金属特性的物质,所以合金一定是混合物

8.下列有关物质的用途错误的是

A.用硫酸钡的悬浊液做钡餐 B.用黄金做饰品

C.医疗上用溶液做注射液 D.用锰钢制造人造骨

9.下列属于合金的是

A.铁粉和铜粉混

B.黄铜

C.铁

D.氧化铁

10.逻辑推理是化学学习过程中常用的思维方法。下列推理正确的是

A.金属能导电,则能导电的物质一定是金属

B.原子是不带电的粒子,则不带电的粒子一定是原子

C.单质只含有一种元素,则只含有一种元素的纯净物一定是单质

D.物质燃烧常伴随发光、放热等现象,则有发光、放热现象的一定是燃烧

11.下列物质的用途主要与化学性质有关的是

A.金刚石用于切割玻璃 B.铜常用来做电线电缆

C.一氧化碳用于冶炼金属 D.用活性炭除去水中的色素

12.草酸(COOH)2]隔绝空气加热完全分解,生成水和碳的氧化物。为了探究反应生成的碳的氧化物的成分,某同学设计了如下图所示实验。下列说法中错误的是

A.有人认为乙装置对实验结果不产生影响可以去掉,这种看法是不对的

B.甲装置玻璃管中若发生化学反应,则属于复分解反应

C.若甲试管内溶液变浑浊,丁试管内无明显现象,则该碳的氧化物成分为二氧化碳

D.若甲试管和丁试管内溶液都变浑浊,则丙处玻璃管内的红色固体变成黑色

13.下列物质的用途中主要利用其化学性质的是

A.铜用于制作导线

B.用浓硫酸干燥氢气

C.钨丝作为白炽灯的灯丝

D.灯泡中充氮气以延长使用寿命

14.下列变化,前者主要含物理变化、后者含化学变化的是

A.滴水穿石、百炼成钢 B.沙里淘金、稀有气体充电发光

C.干冰降雨、石灰水液面出现白膜 D.铁矿炼铁、食物腐烂

15.物质俗称与化学式相统一的是

A.干冰CO B.食盐HCl C.水银Ag D.胆矾CuSO4·5H2O

三、综合应用题

16.如图为某兴趣小组应用微型装置进行一氧化碳和氧化铁反应的实验图。已知一氧化碳发生装置得到的CO中混有杂质和,请参与一起探究;

(1)①实验刚开始时观察到澄清的石灰水中有气泡产生,但没有变浑浊,原因是 。

②写出一氧化碳和氧化铁反应的化学方程式 。

③尾气要进行处理的原因: 。

(2)兴趣小组又对实验后A中粉末的成分进行探究,他们取少量粉末溶于水配成溶液,设计实验进行探究

【查阅资料】①氢氧化钠固体在常温下能吸收二氧化碳与水,写出其中发生的化学反应方程式; 。

②溶液呈中性,能与反应生成白色沉淀,与NaOH不反应。

【提出问题】所得溶液中溶质的成分是什么?

【猜想假设】猜想一:NaOH猜想二;NaOH和猜想三: 。

【实验与结论】

实验步骤 现象 结论

步骤1:取少量溶液,向其中加入足量盐酸 产生大量气泡 猜想 不成立

步骤Ⅱ:另取少量溶液,向其中滴入足量溶液,并滴入几滴酚酞试液 猜想二成立

17.金属是重要的资源,与我们的生活息息相关。铁是目前年产量最高的金属,下面归纳了有关铁的知识。

(1)如图所示,下列说法不正确的是

A 铁属于金属元素,位于元素周期表中第四周期

B 铁在化学反应中失去2个电子变成铁离子Fe2+

C 铁原子的质子数为26

D 铁元素的相对原子质量为55.85

(2)铁制品在潮湿的空气中易生锈,是因为铁与空气中的 反应的结果;铁锈可以用稀盐酸除去,该反应的化学方程式为 。

(3)实验室模拟炼铁的实验装置如下图所示,欲使用纯净、干燥的CO还原Fe2O3并检验气体产物。已知草酸(化学式为H2C2O4)在浓硫酸存在时加热生成CO、CO2和H2O。

①A装置中发生反应的化学方程式是 ;

②写出D装置内的实验现象是 ;

③以上实验装置存在一个明显的错误,应如何改进?

④实验结束后,某同学猜想装置B中溶液的溶质成分为Na2CO3和NaOH,请你设计一个实验验证他的猜想,简要写出实验步骤、现象和结论 。

18.我国力争在2060年前实现“碳中和”。“碳中和”是指在一定时间内CO2的排放量和吸收量基本相当。

(1)工业上化石燃料的大量燃烧是CO2排放逐年升高的主要原因,CO2的过度排放会导致 的加剧。

【CO2的封存】

(2)地质封存:将CO2在高压、低温的条件下转化为液态,注入地层中。从微观角度分析,CO2从气态转化为液态,分子的间隙 。

(3)海洋封存:将CO2运输到封存地点,灌注于海洋深处。该方案可能导致海水逐渐酸化,原因是 (用化学方程式表示)。

【CO2的转化】

(4)已知CO2和H2在合适催化剂和一定温度下可以发生反应,生成两种氧化物。某研究小组设计如图1装置(固定装置省略)探究该反应的产物。

查阅资料:①无水硫酸铜是一种白色固体,遇水变成蓝色。

②碱石灰能充分吸收二氧化碳且不与氢气、一氧化碳反应。

③H2是一种还原性气体,高温下可还原氧化铜、氧化铁等金属氧化物。

实验现象及结论:B中白色固体变成蓝色,说明CO2与H2反应生成了 ;D中 色固体变为黑色,E中澄清石灰水变浑浊,说明CO2与H2反应生成了CO。装置D中反应的化学方程式 。

实验反思:图1装置中有一处明显不足,请指出 。若去掉装置E,则不能证明CO2与H2反应生成了CO,理由是 。

【CO2的捕集】

(5)二氧化碳的“捕集”技术实现了二氧化碳的捕捉、封存和资源化利用。图2为捕集二氧化碳流程图。

已知:反应Ⅰ的化学方程式为:K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3;KHCO3不稳定,受热易分解。

请回答相关问题:

①反应Ⅰ需控制在一定温度范围内进行,原因是 。

②要利用反应Ⅰ吸收8.8吨CO2,需要消耗 吨K2CO3(写出计算过程)。

③上述捕集CO2的流程中,可循环利用的物质是 。

参考答案:

1.AB

2.BD

3.BD

4.BC

5.AD

6.B

7.D

8.D

9.B

10.C

11.C

12.B

13.D

14.C

15.D

16.(1) 先通入气体主要是CO,未加热,反应没有发生,没有CO2生成,所以石灰水不浑浊 尾气的主要成份是CO,有毒,直接排放会污染空气

(2) 碳酸钠/Na2CO3 一 产生白色沉淀,溶液变成红色

17. B 氧气和水 红棕色粉末变成黑色 在E装置的尾气排放出处放一盏燃烧的酒精灯(合理答案即可) 取样,加入过量的氯化钙溶液,产生白色沉淀,说明含有碳酸钠。充分反应后静置取上层清液,加入无色酚酞溶液,溶液变红,说明有氢氧化钠。

18.(1)温室效应

(2)变小

(3)

(4) H2O/水 红棕色 缺少尾气处理装置 氢气也具有还原性能够将氧化铁还原

(5) 温度过高碳酸氢钾不稳定会分解 解:设吸收8.8吨CO2,需要消耗K2CO3的质量为x

答:吸收8.8吨CO2,需要消耗K2CO3的质量为27.6t。 K2CO3

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护