部编版选择性必修3高中历史第一单元源远流长的中华文化单元检测卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版选择性必修3高中历史第一单元源远流长的中华文化单元检测卷(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 277.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-13 21:32:33 | ||

图片预览

文档简介

第一单元检测卷

(时间:75分钟,满分:100分)

一、选择题(每小题3分,共60分)

1.从殷商时期的“惟天监下民,典厥(道)义”,到西周时期的“遵王义”,再到春秋战国时期的“一人一义”,即思想家们共用“义”的概念名称,均从“义”之“亲亲尊尊”内核入手进行理论改造,使“义”的性质及内涵发生了非常明显的变化。这反映出春秋战国时期( )

A.士人的民本意识正在形成B.诸子思想具有同源异流特征

C.人本文化的会通精神流行D.儒家思想正统地位的确立

2.商代青铜器上常用纹饰是以饕餮纹、夔龙纹、虎纹、云雷纹为主,体现了狰狞之美。春秋战国时代青铜纹饰的内容则以现世生活的写实场面为主要题材,如采桑、宴乐、射礼、水陆攻战等。青铜纹饰的这一变化反映了( )

A.铸造工艺的进步B.礼乐制度的崩溃

C.生产关系的变革D.人本观念的凸显

3.明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行( )

A.确立了理学思想的主导地位B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广D.冲击了儒家经典的神圣性

4.道家认为悟道必然伴随着德行的积累,而德行的积累需要在社会生活中由近及远、从身到家,再到乡、邦国与天下的过程中进行,《道德经》载:“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。”这表明道家学说( )

A.强调坚持个人独特的性格B.蕴含中华传统文化中的人文精神

C.具有以民为本的治国理念D.孕育了中国古代朴素辩证法理念

5.汉朝以前,端午节习俗主题为祈福禳灾。南北朝时期,荆楚地区已有“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日”的活动。唐代,竞渡成为规模盛大的祈福和娱乐活动,唐诗有“大夫沉楚水,千祀国人哀……标随绿云动,船逆清波来”。据此可知( )

A.龙舟竞渡源于汉代纪念屈原的活动B.唐代社会有推崇竞争与力量的风尚

C.荆楚文化发展为中国传统文化主流D.端午节习俗演变丰富了传统文化内涵

6.《易传·系辞上》说,圣人行事的准则,是“与天地相似,故不违;知周乎万物,而道济天下,故不过;旁行而不流,乐天知命,故不忧;安土敦乎仁,故能爱;范围天地之化而不过,曲成万物而不遗,通乎昼夜之道而知”。材料反映中华优秀传统文化的内涵主要是( )

A.民本思想B.崇德尚贤C.道法自然D.和而不同

7.下图是2020年中央广播电视总台春晚打造的首款官方周边“团圆春碗”,寓意着中华儿女心连心,天涯海角若比邻,春节团圆一家亲。“团圆春碗”的寓意主要反映了( )

团圆春碗

A.儒家家国同构思想的影响B.宗法观念成为春晚的指导思想

C.中华民族的文化心理认同D.古代精湛的瓷器制作工艺水平

8.古代中国史学家左丘明在《左传》中记录了齐国上大夫晏子的一段话:“和如羹焉,水火醯醢盐梅,以烹鱼肉。”“声亦如味,一气,二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌,以相成也。”“若以水济水,谁能食之?若琴瑟之专一,谁能听之?”这些话反映的主要思想是( )

A.“民以食为天”B.“和而不同”C.“无为而治”D.“崇尚礼乐教化”

9.有人说,在近代中华民族危难之际,“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”“男儿不展风云志,空负天生八尺躯”等语言能激励仁人志士不断前行。这体现的是( )

A.历史人物提前预警的作用B.中华文化内在的精神动力

C.历史是不断重复演进的D.古诗词振聋发聩的作用

10.随着历史的进展,中国文化的内容和空间都有不断的变化:由黄河流域为核心的“中国”,走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断的接触与交换,改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。这一论述表明中华文化具有( )

A.起源与发展的本土性B.博采众长的包容性

C.传承与发展的连续性D.共同特质的凝聚性

11.唐代朝廷经常举行儒释道三教讲论,由皇帝担任主持人,参与辩论的是三教中最有声望和学问的“通人”。参与各方为了攻击对方、树立本教威望,莫不广引对方经典以资辩驳,许多人因此开始兼明三教。这( )

A.反映了唐代开放包容的文化风气

B.巩固了唐代儒学的统治地位

C.导致了社会主流价值观的混乱

D.说明统治集团统治思想动摇

12.南宋中期以后,出现了大量专心于理学而放弃科举的士人。如徐子仪,将理学要义用之于现实,不以“穷达易其志”,能够“事亲孝,为兄友,处族义,与乡和”,迎合了下层百姓的需要。这些士人通过讲学、授徒、著述和道德示范,使理学思想深入民间,取得了“化俗乡里”的效果。这些举动( )

A.巩固了理学的正统地位B.完成了儒学的理论化

C.开创了儒学的朴实学风D.推动了理学的世俗化

13.利玛窦与徐光启合译了古希腊数学家欧几里得《几何原本》的部分内容。对于这本书,徐光启说:“此书为用至广……窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也。”这表明徐光启( )

A.否定中国传统数学成就B.预感到近代中国的落后

C.高估了西学东渐的作用D.注意到中国科技的滞后

14.儒学讲究“圣人境界”或“圣人气象”,宋明理学以“平淡自摄”“无欲故静”的境界取代了先秦儒学“知其不可而为之”“我善养吾浩然之气”的气象。由此可知,宋明理学( )

A.融合了佛道思想的主张B.强调坚持人格的独立性

C.开始注重人的自身修养D.追求脱世离俗的自由观

15.法国学者戴密微在《中国和欧洲最早在哲学方面的交流》一书中指出:“从17世纪开始,欧洲就开始了文艺批评运动,而发现中国一举又推动了这一运动的蓬勃发展。”文中“发现中国”的准确含义是( )

A.启蒙思想家从中国文化中寻求精神资源

B.中国四大发明推动了欧洲历史文明进程

C.中国的传统思想蕴含着丰富的人生哲理

D.文艺复兴运动受到了中国文化积极影响

16.以下两幅图片用于研究性学习,与之最契合的主题是( )

A.清代建筑风格的全盘西化B.八国联军的侵华罪行

C.西欧历史上的“中国热”D.清代的中外文化交流

17.伏尔泰在其《风俗论》著作中第一次把整个中国文明史纳入世界文化史之中,从而打破了以欧洲史代替世界史的“欧洲中心主义”的史学观,认为“如果中国的历史纪年是真实的,基督教的纪年就是假的,梵蒂冈就是在骗人,欧洲的历史也就是一部谎言的历史”。这反映出( )

A.中国科技水平居于世界领先地位

B.思想解放促使宗教改革兴起

C.世界各地文明开始汇合交融

D.中国文化传播影响欧洲社会发展

18.7世纪中期,日本仿效中国,进行大化改新;7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家;隋唐时期的科举制被称为中国“第五大发明”,在近代被介绍到了西方,对西方文官制度的确立产生了积极的影响。材料表明( )

A.隋唐时期的中国是世界上最发达的国家

B.隋唐科举制度对世界的影响非常深远

C.隋唐时期中国的各个方面都领先于世界

D.中华文明为世界发展作出了突出贡献

19.“西学东渐”经历了一个渐进过程,古代以传播宗教与科技知识为主;进入近代,学习西方以科技、政治内容为主;民国初则由制度转向文化。由此得出( )

A.传播者的身份影响传播的内容

B.整个过程深受启蒙思想的影响

C.西学逐渐成为中国文化的主流

D.整个过程完全由中国政府主导

20.2015年2月到6月,贵阳孔学堂与国际多媒体文化协会合作,发起面向全球漫画艺术家征集“孔子与中国”漫画大赛活动。短短的四个月内,“孔子与中国”漫画大赛组委会就收到了来自全球67个国家和地区的1120幅作品。这反映出当前( )

A.中国文化的国际影响力和感召力

B.世界文化的趋同化趋势加强

C.儒学引领世界艺术发展价值走向

D.世界科技文化发展日新月异

二、非选择题(40分)

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 2016年5月21日,广东省博物馆邀请中山大学人类学系姚崇新教授进行了主题名为《陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨》的讲座。他指出,据文献显示,几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳,而非海道说者所认为的江淮地区,且佛教在西域的传播虽晚于内地,却仍较南海地区为早;此外,虽然广州和交州为佛教自海上登陆的首选地点,但于文献所见最早传入的时间也仅在东汉年间,因此海道说并不可取。为支持陆道说,姚崇新教授还将我国北方和南方地区的早期佛像造型进行了对比,得出的结论是南北方的佛教造型风格都受到了中亚犍陀罗造型艺术的影响,且南方佛教艺术来源于中原北方的可能性更大。最后,姚教授通过对敦煌悬泉东汉浮屠简的分析,进一步充实了陆道说的证据。

——摘编自《姚崇新:陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨》

材料二 佛教自汉代传入中国,至今已2000余年,它深刻影响着中国的传统思想和文化。历史上真实的佛教绝不是一种孤立的信仰,它一直与不同时代、不同地区的各种哲学思想、民间的风俗习惯、社会道德乃至政治经济、文学艺术等结合在一起。

——摘编自《佛教传进中国后带来的影响》

(1)根据材料一,指出姚教授对佛教传入中国路径的看法及其具体史料依据。若要进一步论证佛教传入中国的路径,还可以收集哪些材料?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明佛教传入中国的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

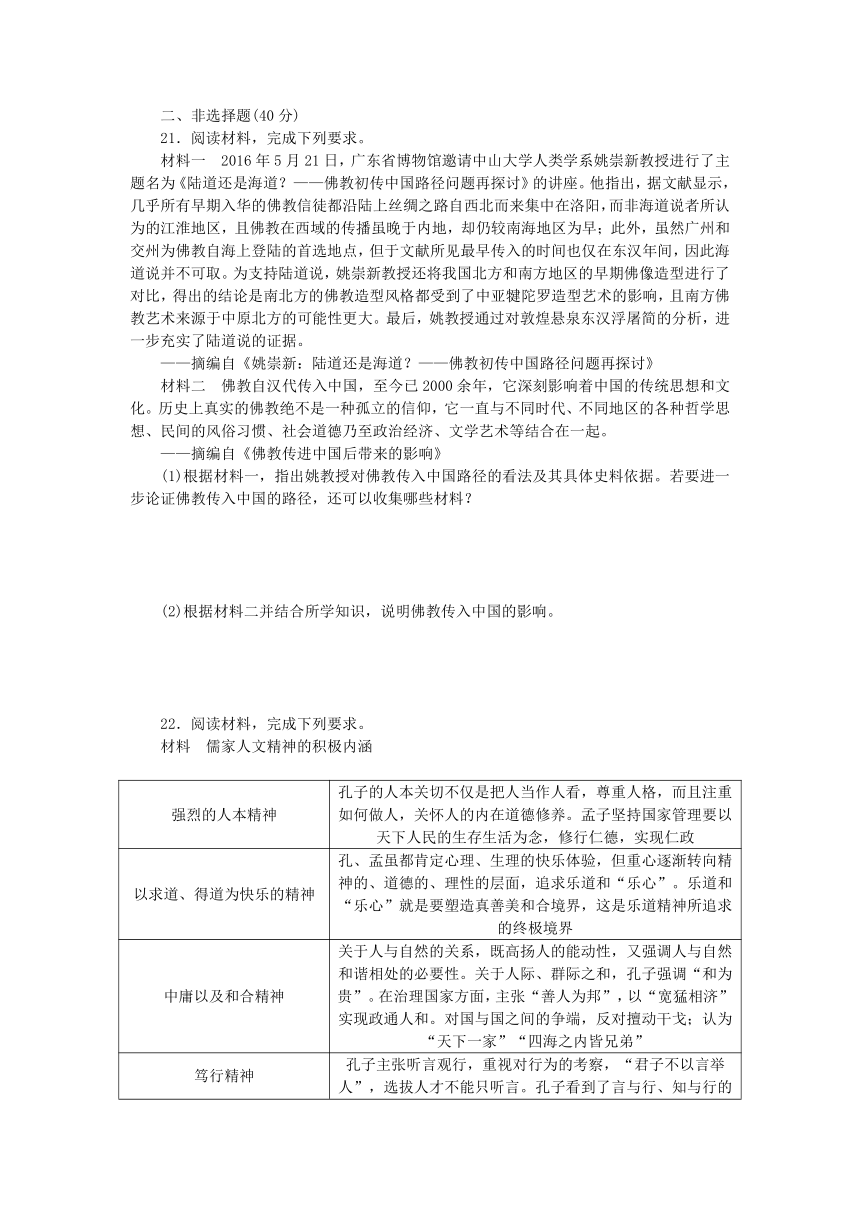

材料 儒家人文精神的积极内涵

强烈的人本精神 孔子的人本关切不仅是把人当作人看,尊重人格,而且注重如何做人,关怀人的内在道德修养。孟子坚持国家管理要以天下人民的生存生活为念,修行仁德,实现仁政

以求道、得道为快乐的精神 孔、孟虽都肯定心理、生理的快乐体验,但重心逐渐转向精神的、道德的、理性的层面,追求乐道和“乐心”。乐道和“乐心”就是要塑造真善美和合境界,这是乐道精神所追求的终极境界

中庸以及和合精神 关于人与自然的关系,既高扬人的能动性,又强调人与自然和谐相处的必要性。关于人际、群际之和,孔子强调“和为贵”。在治理国家方面,主张“善人为邦”,以“宽猛相济”实现政通人和。对国与国之间的争端,反对擅动干戈;认为“天下一家”“四海之内皆兄弟”

笃行精神 孔子主张听言观行,重视对行为的考察,“君子不以言举人”,选拔人才不能只听言。孔子看到了言与行、知与行的冲突,主张转知为行、知行统一的笃行精神

——摘编自黄玮《论儒家人文精神及其现代价值》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

第一单元检测卷

1.答案:B

解析:春秋战国时期,“义”的性质及内涵在思想家们的改造下,从商周时期的“亲亲尊尊”发展成为“一人一义”,反映出当时诸子思想具有同源异流特征,B正确;材料不能说明民本意识正在形成,A错误;材料没有体现出人本文化的会通精神,C错误;儒家思想的正统地位直到西汉时期才得以确立,D错误。

2.答案:D

解析:先秦时期,我国的青铜纹饰从以商代的饕餮纹、云雷纹为主,到春秋战国时代展现生产、生活和战争场面等,反映出人本观念的凸显,D正确;材料不能说明青铜器铸造工艺的进步,A错误;“礼乐制度的崩溃”在材料中没有体现,B错误;材料与生产关系的变革无关,C错误。

3.答案:B

解析:由题干材料的关键词句“士绅编撰”“忠孝友悌”“戒饬攻诘宗亲”“众善奉行”等可以看出,“善书”宣扬的就是儒家倡导的价值观念,而广泛流行于明清时期,说明是在强化主流价值观,故选B;理学是儒学的进一步发展,理学早在宋代就成为官方哲学,故A错误;儒家思想在汉武帝“尊崇儒术”后一直处于主导地位,儒家思想就是官方的意识形态,故C错误;“善书”有利于将儒家的忠孝仁义观念传播到民间,并没有冲击儒学经典,故D错误。

4.答案:B

解析:据题干信息可知,道家强调道要靠“悟”,即要发挥人的主观能动性,并与“德行的积累”“在社会生活中由近及远、从身到家,再到乡、邦国与天下的过程中进行”相连,与人文精神强调人的价值相合,故选B项;题干未提及坚持个性发展的信息,排除A项;“以民为本的治国理念”是儒家的主张,且题干未提及重民、爱民、恤民的信息,排除C项;辩证法即矛盾、对立统一思想,题干未提及诸如“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”等信息,排除D项。

5.答案:D

解析:材料“南北朝时期,荆楚地区已有‘五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日’的活动”“唐代,竞渡成为规模盛大的祈福和娱乐活动”体现的是端午节习俗演变丰富了传统文化内涵,D正确;由材料可知,汉代的端午节主要祈福禳灾,与纪念屈原无关,A排除;B与材料无关,排除;汉以后儒家思想是中国传统文化的主流,C排除。

6.答案:C

解析:材料“与天地相似,故不违”“乐天知命”“范围天地之化而不过”强调的是顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系,体现了道法自然、天人合一的思想,C项正确;材料和民本思想无关,排除A项;材料没有体现“德”“贤”,排除B项;“和而不同”强调处理人际关系,而材料强调人和自然的关系,排除D项。故选C项。

7.答案:C

解析:材料中“团圆春碗”寓意着中华儿女心连心,天涯海角若比邻,春节团圆一家亲。所以其寓意在于中华民族对于春节团圆的向往,是一种共同的文化心理认同,故选C项;家国同构指家庭、家族与国家在组织结构方面有共通性,与“团圆春碗”的寓意无关,排除A项;“团圆春碗”对春节家族团聚的向往,有受到宗法观念的影响,但不能说宗法观念是春晚的指导思想,排除B项;“团圆春碗”是现代瓷器制作,反映不了古代制瓷工艺水平,排除D项。

8.答案:B

解析:材料中“和如羹焉”“若以水济水,谁能食之”的大意是像羹汤一样调和多种滋味,只有一种味道的羹汤难以下咽,应该有多种滋味调和。说明既要和,又要有不同,即“和而不同”,故B符合题意。

9.答案:B

解析:材料体现的是中华传统文化的底蕴,是民族的精神根本,民族在危机时刻需要这种精神,需要传统文化孕育出的精神动力,故选B项。

10.答案:B

解析:根据材料“每一个阶段,‘中国’都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断的接触与交换,改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至‘自己’和‘别人’融合为一个新的‘自己’”可得出,中国的文化吸收了外来文化,在不断的交融中发展,体现了博采众长的包容性,B项正确;材料没有体现起源,排除A项;材料没有强调连续性,排除C项;材料没有体现凝聚性,而是强调包容性,排除D项。故选B项。

11.答案:A

解析:儒学是统治者维护封建统治的正统思想,而唐代的皇帝却在朝廷上举行儒释道三教讲论,说明当时开放包容的文化风气盛行,故选A项。

12.答案:D

解析:根据材料可知,南宋中期以后,出现了大量专心于理学而放弃科举的士人。其中以徐子仪代表的士人,扎根民间,身体力行,从事理学传播和普及工作,让理学思想深入民间,迎合了下层百姓的需求,有助于理学的世俗化,D项正确;南宋末年理学才成为官方哲学,材料中“巩固”的说法不合逻辑,排除A项;完成儒学理论化任务的是王阳明心学,排除B项;开创了儒学朴实学风的是明末清初的顾炎武,排除C项。故选D项。

13.答案:D

解析:由徐光启认为“百年之后必人人习之,即又以为习之晚也”,说明他注意到了中国科技与西方的差距,中国落后于西方,故选D;题干仅仅提到徐光启对西方的《几何原本》的态度和看法,与中国传统数学成就无关,排除A;徐光启认为《几何原本》“百年之后必人人习之,即又以为习之晚也”,结合他生活在明朝这一史实可知,百年之后还不会进入近代,排除B;徐光启是根据古希腊的数学著作《几何原本》看到了西方科技的研究方法与中国不同之处后做出的预测,所以不是高估了西学东渐的作用,排除C。

14.答案:A

解析:据材料“宋明理学以‘平淡自摄’‘无欲故静’的境界”等信息并结合所学可知,宋明理学融合了佛道思想的主张,A正确;宋明理学在塑造人格和德操方面,更加注重人的社会责任和历史使命,B说法不全面;早在先秦时期儒学就注重人的自身修养,如孔子的“仁”“义”“礼”等观点就是强调人的自身修养,C错误;宋明理学在塑造人格和德操方面,更加注重人的社会责任和历史使命,D错误。

15.答案:A

解析:启蒙运动中不少启蒙思想家试图从古老的中国文化中寻求思想和精神资源,“发现中国一举又推动了这一运动的蓬勃发展”说明启蒙思想家从中国文化中寻求精神资源,故选A;中国四大发明推动了欧洲历史文明进程,但时间不符合“17世纪开始”,排除B;材料并非强调传统思想的内涵,排除C;材料反映的是启蒙运动受到中国文化的影响,排除D。

16.答案:D

解析:从材料中的建筑样式可以看出,这些建筑分别融入了中西方的建筑元素,因此能够反映出清代的中外文化交流,故D正确。

17.答案:D

解析:伏尔泰对中国文明史采取了肯定态度,并且对欧洲的文明进行了批判,说明中国的文化传播对欧洲社会的发展产生了影响,故选D;伏尔泰肯定中国文明史不代表中国的科技水平居于世界领先地位,排除A;伏尔泰所处的时期是法国启蒙运动时期,宗教改革在此之前已经兴起,排除B;材料内容无法体现世界各地文明开始交融,排除C。

18.答案:D

解析:由材料可知,隋唐时期中国制度对日本和朝鲜产生深远影响,并影响到了近代西方的文官制度,这些都是中华文明为世界发展作出的突出贡献,故D项正确;材料中并没有全面比较、分析当时世界上各国的发展情况,无法得出A、C两项;B项对材料解读不全面,故排除。

19.答案:A

解析:在古代中国,传播西学的主要是以利玛窦为代表的传教士;进入近代,传播西学的主要是洋务派、维新派、革命派,传播的内容主要是科技和政治制度;民国初期,传播西学的主要是陈独秀等知识分子,传播的内容是西方文化,传播主体影响了传播内容的选择,故A项正确;启蒙思想传入中国是在19世纪,因此古代的“西学东渐”并没有受其影响,排除B项;在“西学东渐”的过程中,西学并没有成为中国文化的主流,排除C项;在“西学东渐”的过程中,并不是都由政府主导,排除D项。

20.答案:A

解析:根据材料“大赛组委会就收到了来自全球67个国家和地区的1120幅作品”可知中国文化具有国际影响力和感召力,A项正确;世界文化是多元的,趋同化趋势不符合史实和现实,排除B项;孔子和中国文化具有世界影响力,但是不能说明儒学引领世界艺术价值走向,排除C项;材料并未体现科技的发展情况,排除D项。故选A项。

21.答案:(1)看法:佛教通过陆道传入中国。

史料依据:早期入华的佛教信徒都集中在北方;佛教在北方的传播比南方早;南北方的佛教造型风格同源,且南方佛教艺术很可能来源于中原北方;敦煌悬泉东汉浮屠简的记载。

材料:中外文书档案;个人著述与书信;早期寺庙遗迹、碑刻等实物资料。

(2)影响:丰富了中华文化的内涵;为文学和艺术发展提供新题材和灵感;影响中国传统主流思想和文化;影响中国伦理观念;促进了中外文化交流。

解析:(1)看法:据材料一“几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳”可知,佛教通过陆道传入中国。史料依据:据材料一“几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳”可知,早期入华的佛教信徒都集中在北方;由材料一“且佛教在西域的传播虽晚于内地,却仍较南海地区为早”可知,佛教在北方的传播比南方早;据材料一“得出的结论是南北方的佛教造型风格都受到了中亚犍陀罗造型艺术的影响,且南方佛教艺术来源于中原北方的可能性更大”可知,南北方的佛教造型风格同源,且南方佛教艺术很可能来源于中原北方;据材料一“姚教授通过对敦煌悬泉东汉浮屠简的分析”可知,敦煌悬泉东汉浮屠简的记载。收集材料:可结合所学知识,从档案著述、书信、报刊等角度作答。(2)影响:据材料二“它深刻影响着中国的传统思想和文化……它一直与不同时代、不同地区的各种哲学思想、民间的风俗习惯、社会道德乃至政治经济、文学艺术等结合在一起”可知,可从佛教对中国的文化、文艺、伦理、思想及对中外之间关系等方面概括作答,如文化方面,丰富了中华文化的内涵;文艺方面,为文学和艺术发展提供新题材和灵感;思想方面,影响中国传统主流思想和文化;伦理方面,影响中国伦理观念;中外方面,促进了中外文化交流。

22.答案:论题一:儒家重视道德修养。

阐释:儒家提出“修身、齐家、治国、平天下”,以指导人们进行自我道德修炼。孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”“王道”,这些都要求统治者加强道德修养。董仲舒提出仁、义、礼、智、信作为为人处世的道德标准。宋代程朱理学强化道德的重要性,明代王阳明提出“致良知”“知行合一”。儒家重视道德修养,在今天我国精神文明建设中有重要现实意义。

总之,加强道德修养对建设文明社会极其重要。

论题二:儒家建设和谐社会。

阐释:孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”,他们都要求统治者善待百姓,有利于缓和社会矛盾。儒家的民本思想对历代统治者都有一定影响,如唐初唐太宗总结历史经验教训,确立以儒家学说为其执政指导思想,在国内厉行节约,使百姓休养生息,以缓和阶级矛盾。孔子强调人与人之间“和为贵”,儒家认为“天下一家”“四海之内皆兄弟”,这些都有利于建立和谐的人际关系。儒家的这些思想对建设和谐社会、构建人类命运共同体有重要意义。由此可知,建设和谐社会既是历史的,更是现实的。

解析:首先根据儒家精神的积极内涵选取一个合适的论题;其次就所选论题进行阐述,基本方向即阐述该论题的演变发展及其积极作用。

示例一:以儒家重视道德修养为例,根据材料并结合所学知识,阐述儒家思想中关于道德修养的内容,儒家提出“修身、齐家、治国、平天下”,以指导人们进行自我道德修炼;孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”“王道”,这些都要求统治者加强道德修养;董仲舒提出仁、义、礼、智、信作为为人处世的道德标准;宋代程朱理学强化道德的重要性,明代王阳明提出“致良知”“知行合一”;儒家重视道德修养,在今天我国精神文明建设中有重要现实意义,对建设文明社会极其重要。

示例二:以儒家建设和谐社会为例,阐明儒家思想中和谐发展的内容,既包括统治阶级与被统治阶级之间的和谐,也包括人与人之间的和谐,孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”,他们都要求统治者善待百姓,有利于缓和社会矛盾;儒家的民本思想对历代统治者都有一定影响,如唐初唐太宗总结历史经验教训,确立以儒家学说为其执政指导思想,在国内厉行节约,使百姓休养生息,以缓和阶级矛盾;孔子强调人与人之间“和为贵”,儒家认为“天下一家”“四海之内皆兄弟”,这些都有利于建立和谐的人际关系,由此可知,建设和谐社会既是历史的,更是现实的要求。最后注意在阐述过程中阐明史实和论述意义要相结合。

(时间:75分钟,满分:100分)

一、选择题(每小题3分,共60分)

1.从殷商时期的“惟天监下民,典厥(道)义”,到西周时期的“遵王义”,再到春秋战国时期的“一人一义”,即思想家们共用“义”的概念名称,均从“义”之“亲亲尊尊”内核入手进行理论改造,使“义”的性质及内涵发生了非常明显的变化。这反映出春秋战国时期( )

A.士人的民本意识正在形成B.诸子思想具有同源异流特征

C.人本文化的会通精神流行D.儒家思想正统地位的确立

2.商代青铜器上常用纹饰是以饕餮纹、夔龙纹、虎纹、云雷纹为主,体现了狰狞之美。春秋战国时代青铜纹饰的内容则以现世生活的写实场面为主要题材,如采桑、宴乐、射礼、水陆攻战等。青铜纹饰的这一变化反映了( )

A.铸造工艺的进步B.礼乐制度的崩溃

C.生产关系的变革D.人本观念的凸显

3.明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行( )

A.确立了理学思想的主导地位B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广D.冲击了儒家经典的神圣性

4.道家认为悟道必然伴随着德行的积累,而德行的积累需要在社会生活中由近及远、从身到家,再到乡、邦国与天下的过程中进行,《道德经》载:“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。”这表明道家学说( )

A.强调坚持个人独特的性格B.蕴含中华传统文化中的人文精神

C.具有以民为本的治国理念D.孕育了中国古代朴素辩证法理念

5.汉朝以前,端午节习俗主题为祈福禳灾。南北朝时期,荆楚地区已有“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日”的活动。唐代,竞渡成为规模盛大的祈福和娱乐活动,唐诗有“大夫沉楚水,千祀国人哀……标随绿云动,船逆清波来”。据此可知( )

A.龙舟竞渡源于汉代纪念屈原的活动B.唐代社会有推崇竞争与力量的风尚

C.荆楚文化发展为中国传统文化主流D.端午节习俗演变丰富了传统文化内涵

6.《易传·系辞上》说,圣人行事的准则,是“与天地相似,故不违;知周乎万物,而道济天下,故不过;旁行而不流,乐天知命,故不忧;安土敦乎仁,故能爱;范围天地之化而不过,曲成万物而不遗,通乎昼夜之道而知”。材料反映中华优秀传统文化的内涵主要是( )

A.民本思想B.崇德尚贤C.道法自然D.和而不同

7.下图是2020年中央广播电视总台春晚打造的首款官方周边“团圆春碗”,寓意着中华儿女心连心,天涯海角若比邻,春节团圆一家亲。“团圆春碗”的寓意主要反映了( )

团圆春碗

A.儒家家国同构思想的影响B.宗法观念成为春晚的指导思想

C.中华民族的文化心理认同D.古代精湛的瓷器制作工艺水平

8.古代中国史学家左丘明在《左传》中记录了齐国上大夫晏子的一段话:“和如羹焉,水火醯醢盐梅,以烹鱼肉。”“声亦如味,一气,二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌,以相成也。”“若以水济水,谁能食之?若琴瑟之专一,谁能听之?”这些话反映的主要思想是( )

A.“民以食为天”B.“和而不同”C.“无为而治”D.“崇尚礼乐教化”

9.有人说,在近代中华民族危难之际,“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”“男儿不展风云志,空负天生八尺躯”等语言能激励仁人志士不断前行。这体现的是( )

A.历史人物提前预警的作用B.中华文化内在的精神动力

C.历史是不断重复演进的D.古诗词振聋发聩的作用

10.随着历史的进展,中国文化的内容和空间都有不断的变化:由黄河流域为核心的“中国”,走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断的接触与交换,改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。这一论述表明中华文化具有( )

A.起源与发展的本土性B.博采众长的包容性

C.传承与发展的连续性D.共同特质的凝聚性

11.唐代朝廷经常举行儒释道三教讲论,由皇帝担任主持人,参与辩论的是三教中最有声望和学问的“通人”。参与各方为了攻击对方、树立本教威望,莫不广引对方经典以资辩驳,许多人因此开始兼明三教。这( )

A.反映了唐代开放包容的文化风气

B.巩固了唐代儒学的统治地位

C.导致了社会主流价值观的混乱

D.说明统治集团统治思想动摇

12.南宋中期以后,出现了大量专心于理学而放弃科举的士人。如徐子仪,将理学要义用之于现实,不以“穷达易其志”,能够“事亲孝,为兄友,处族义,与乡和”,迎合了下层百姓的需要。这些士人通过讲学、授徒、著述和道德示范,使理学思想深入民间,取得了“化俗乡里”的效果。这些举动( )

A.巩固了理学的正统地位B.完成了儒学的理论化

C.开创了儒学的朴实学风D.推动了理学的世俗化

13.利玛窦与徐光启合译了古希腊数学家欧几里得《几何原本》的部分内容。对于这本书,徐光启说:“此书为用至广……窃意百年之后必人人习之,即又以为习之晚也。”这表明徐光启( )

A.否定中国传统数学成就B.预感到近代中国的落后

C.高估了西学东渐的作用D.注意到中国科技的滞后

14.儒学讲究“圣人境界”或“圣人气象”,宋明理学以“平淡自摄”“无欲故静”的境界取代了先秦儒学“知其不可而为之”“我善养吾浩然之气”的气象。由此可知,宋明理学( )

A.融合了佛道思想的主张B.强调坚持人格的独立性

C.开始注重人的自身修养D.追求脱世离俗的自由观

15.法国学者戴密微在《中国和欧洲最早在哲学方面的交流》一书中指出:“从17世纪开始,欧洲就开始了文艺批评运动,而发现中国一举又推动了这一运动的蓬勃发展。”文中“发现中国”的准确含义是( )

A.启蒙思想家从中国文化中寻求精神资源

B.中国四大发明推动了欧洲历史文明进程

C.中国的传统思想蕴含着丰富的人生哲理

D.文艺复兴运动受到了中国文化积极影响

16.以下两幅图片用于研究性学习,与之最契合的主题是( )

A.清代建筑风格的全盘西化B.八国联军的侵华罪行

C.西欧历史上的“中国热”D.清代的中外文化交流

17.伏尔泰在其《风俗论》著作中第一次把整个中国文明史纳入世界文化史之中,从而打破了以欧洲史代替世界史的“欧洲中心主义”的史学观,认为“如果中国的历史纪年是真实的,基督教的纪年就是假的,梵蒂冈就是在骗人,欧洲的历史也就是一部谎言的历史”。这反映出( )

A.中国科技水平居于世界领先地位

B.思想解放促使宗教改革兴起

C.世界各地文明开始汇合交融

D.中国文化传播影响欧洲社会发展

18.7世纪中期,日本仿效中国,进行大化改新;7世纪末,新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家;隋唐时期的科举制被称为中国“第五大发明”,在近代被介绍到了西方,对西方文官制度的确立产生了积极的影响。材料表明( )

A.隋唐时期的中国是世界上最发达的国家

B.隋唐科举制度对世界的影响非常深远

C.隋唐时期中国的各个方面都领先于世界

D.中华文明为世界发展作出了突出贡献

19.“西学东渐”经历了一个渐进过程,古代以传播宗教与科技知识为主;进入近代,学习西方以科技、政治内容为主;民国初则由制度转向文化。由此得出( )

A.传播者的身份影响传播的内容

B.整个过程深受启蒙思想的影响

C.西学逐渐成为中国文化的主流

D.整个过程完全由中国政府主导

20.2015年2月到6月,贵阳孔学堂与国际多媒体文化协会合作,发起面向全球漫画艺术家征集“孔子与中国”漫画大赛活动。短短的四个月内,“孔子与中国”漫画大赛组委会就收到了来自全球67个国家和地区的1120幅作品。这反映出当前( )

A.中国文化的国际影响力和感召力

B.世界文化的趋同化趋势加强

C.儒学引领世界艺术发展价值走向

D.世界科技文化发展日新月异

二、非选择题(40分)

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 2016年5月21日,广东省博物馆邀请中山大学人类学系姚崇新教授进行了主题名为《陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨》的讲座。他指出,据文献显示,几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳,而非海道说者所认为的江淮地区,且佛教在西域的传播虽晚于内地,却仍较南海地区为早;此外,虽然广州和交州为佛教自海上登陆的首选地点,但于文献所见最早传入的时间也仅在东汉年间,因此海道说并不可取。为支持陆道说,姚崇新教授还将我国北方和南方地区的早期佛像造型进行了对比,得出的结论是南北方的佛教造型风格都受到了中亚犍陀罗造型艺术的影响,且南方佛教艺术来源于中原北方的可能性更大。最后,姚教授通过对敦煌悬泉东汉浮屠简的分析,进一步充实了陆道说的证据。

——摘编自《姚崇新:陆道还是海道?——佛教初传中国路径问题再探讨》

材料二 佛教自汉代传入中国,至今已2000余年,它深刻影响着中国的传统思想和文化。历史上真实的佛教绝不是一种孤立的信仰,它一直与不同时代、不同地区的各种哲学思想、民间的风俗习惯、社会道德乃至政治经济、文学艺术等结合在一起。

——摘编自《佛教传进中国后带来的影响》

(1)根据材料一,指出姚教授对佛教传入中国路径的看法及其具体史料依据。若要进一步论证佛教传入中国的路径,还可以收集哪些材料?

(2)根据材料二并结合所学知识,说明佛教传入中国的影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 儒家人文精神的积极内涵

强烈的人本精神 孔子的人本关切不仅是把人当作人看,尊重人格,而且注重如何做人,关怀人的内在道德修养。孟子坚持国家管理要以天下人民的生存生活为念,修行仁德,实现仁政

以求道、得道为快乐的精神 孔、孟虽都肯定心理、生理的快乐体验,但重心逐渐转向精神的、道德的、理性的层面,追求乐道和“乐心”。乐道和“乐心”就是要塑造真善美和合境界,这是乐道精神所追求的终极境界

中庸以及和合精神 关于人与自然的关系,既高扬人的能动性,又强调人与自然和谐相处的必要性。关于人际、群际之和,孔子强调“和为贵”。在治理国家方面,主张“善人为邦”,以“宽猛相济”实现政通人和。对国与国之间的争端,反对擅动干戈;认为“天下一家”“四海之内皆兄弟”

笃行精神 孔子主张听言观行,重视对行为的考察,“君子不以言举人”,选拔人才不能只听言。孔子看到了言与行、知与行的冲突,主张转知为行、知行统一的笃行精神

——摘编自黄玮《论儒家人文精神及其现代价值》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

第一单元检测卷

1.答案:B

解析:春秋战国时期,“义”的性质及内涵在思想家们的改造下,从商周时期的“亲亲尊尊”发展成为“一人一义”,反映出当时诸子思想具有同源异流特征,B正确;材料不能说明民本意识正在形成,A错误;材料没有体现出人本文化的会通精神,C错误;儒家思想的正统地位直到西汉时期才得以确立,D错误。

2.答案:D

解析:先秦时期,我国的青铜纹饰从以商代的饕餮纹、云雷纹为主,到春秋战国时代展现生产、生活和战争场面等,反映出人本观念的凸显,D正确;材料不能说明青铜器铸造工艺的进步,A错误;“礼乐制度的崩溃”在材料中没有体现,B错误;材料与生产关系的变革无关,C错误。

3.答案:B

解析:由题干材料的关键词句“士绅编撰”“忠孝友悌”“戒饬攻诘宗亲”“众善奉行”等可以看出,“善书”宣扬的就是儒家倡导的价值观念,而广泛流行于明清时期,说明是在强化主流价值观,故选B;理学是儒学的进一步发展,理学早在宋代就成为官方哲学,故A错误;儒家思想在汉武帝“尊崇儒术”后一直处于主导地位,儒家思想就是官方的意识形态,故C错误;“善书”有利于将儒家的忠孝仁义观念传播到民间,并没有冲击儒学经典,故D错误。

4.答案:B

解析:据题干信息可知,道家强调道要靠“悟”,即要发挥人的主观能动性,并与“德行的积累”“在社会生活中由近及远、从身到家,再到乡、邦国与天下的过程中进行”相连,与人文精神强调人的价值相合,故选B项;题干未提及坚持个性发展的信息,排除A项;“以民为本的治国理念”是儒家的主张,且题干未提及重民、爱民、恤民的信息,排除C项;辩证法即矛盾、对立统一思想,题干未提及诸如“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”等信息,排除D项。

5.答案:D

解析:材料“南北朝时期,荆楚地区已有‘五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日’的活动”“唐代,竞渡成为规模盛大的祈福和娱乐活动”体现的是端午节习俗演变丰富了传统文化内涵,D正确;由材料可知,汉代的端午节主要祈福禳灾,与纪念屈原无关,A排除;B与材料无关,排除;汉以后儒家思想是中国传统文化的主流,C排除。

6.答案:C

解析:材料“与天地相似,故不违”“乐天知命”“范围天地之化而不过”强调的是顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系,体现了道法自然、天人合一的思想,C项正确;材料和民本思想无关,排除A项;材料没有体现“德”“贤”,排除B项;“和而不同”强调处理人际关系,而材料强调人和自然的关系,排除D项。故选C项。

7.答案:C

解析:材料中“团圆春碗”寓意着中华儿女心连心,天涯海角若比邻,春节团圆一家亲。所以其寓意在于中华民族对于春节团圆的向往,是一种共同的文化心理认同,故选C项;家国同构指家庭、家族与国家在组织结构方面有共通性,与“团圆春碗”的寓意无关,排除A项;“团圆春碗”对春节家族团聚的向往,有受到宗法观念的影响,但不能说宗法观念是春晚的指导思想,排除B项;“团圆春碗”是现代瓷器制作,反映不了古代制瓷工艺水平,排除D项。

8.答案:B

解析:材料中“和如羹焉”“若以水济水,谁能食之”的大意是像羹汤一样调和多种滋味,只有一种味道的羹汤难以下咽,应该有多种滋味调和。说明既要和,又要有不同,即“和而不同”,故B符合题意。

9.答案:B

解析:材料体现的是中华传统文化的底蕴,是民族的精神根本,民族在危机时刻需要这种精神,需要传统文化孕育出的精神动力,故选B项。

10.答案:B

解析:根据材料“每一个阶段,‘中国’都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断的接触与交换,改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至‘自己’和‘别人’融合为一个新的‘自己’”可得出,中国的文化吸收了外来文化,在不断的交融中发展,体现了博采众长的包容性,B项正确;材料没有体现起源,排除A项;材料没有强调连续性,排除C项;材料没有体现凝聚性,而是强调包容性,排除D项。故选B项。

11.答案:A

解析:儒学是统治者维护封建统治的正统思想,而唐代的皇帝却在朝廷上举行儒释道三教讲论,说明当时开放包容的文化风气盛行,故选A项。

12.答案:D

解析:根据材料可知,南宋中期以后,出现了大量专心于理学而放弃科举的士人。其中以徐子仪代表的士人,扎根民间,身体力行,从事理学传播和普及工作,让理学思想深入民间,迎合了下层百姓的需求,有助于理学的世俗化,D项正确;南宋末年理学才成为官方哲学,材料中“巩固”的说法不合逻辑,排除A项;完成儒学理论化任务的是王阳明心学,排除B项;开创了儒学朴实学风的是明末清初的顾炎武,排除C项。故选D项。

13.答案:D

解析:由徐光启认为“百年之后必人人习之,即又以为习之晚也”,说明他注意到了中国科技与西方的差距,中国落后于西方,故选D;题干仅仅提到徐光启对西方的《几何原本》的态度和看法,与中国传统数学成就无关,排除A;徐光启认为《几何原本》“百年之后必人人习之,即又以为习之晚也”,结合他生活在明朝这一史实可知,百年之后还不会进入近代,排除B;徐光启是根据古希腊的数学著作《几何原本》看到了西方科技的研究方法与中国不同之处后做出的预测,所以不是高估了西学东渐的作用,排除C。

14.答案:A

解析:据材料“宋明理学以‘平淡自摄’‘无欲故静’的境界”等信息并结合所学可知,宋明理学融合了佛道思想的主张,A正确;宋明理学在塑造人格和德操方面,更加注重人的社会责任和历史使命,B说法不全面;早在先秦时期儒学就注重人的自身修养,如孔子的“仁”“义”“礼”等观点就是强调人的自身修养,C错误;宋明理学在塑造人格和德操方面,更加注重人的社会责任和历史使命,D错误。

15.答案:A

解析:启蒙运动中不少启蒙思想家试图从古老的中国文化中寻求思想和精神资源,“发现中国一举又推动了这一运动的蓬勃发展”说明启蒙思想家从中国文化中寻求精神资源,故选A;中国四大发明推动了欧洲历史文明进程,但时间不符合“17世纪开始”,排除B;材料并非强调传统思想的内涵,排除C;材料反映的是启蒙运动受到中国文化的影响,排除D。

16.答案:D

解析:从材料中的建筑样式可以看出,这些建筑分别融入了中西方的建筑元素,因此能够反映出清代的中外文化交流,故D正确。

17.答案:D

解析:伏尔泰对中国文明史采取了肯定态度,并且对欧洲的文明进行了批判,说明中国的文化传播对欧洲社会的发展产生了影响,故选D;伏尔泰肯定中国文明史不代表中国的科技水平居于世界领先地位,排除A;伏尔泰所处的时期是法国启蒙运动时期,宗教改革在此之前已经兴起,排除B;材料内容无法体现世界各地文明开始交融,排除C。

18.答案:D

解析:由材料可知,隋唐时期中国制度对日本和朝鲜产生深远影响,并影响到了近代西方的文官制度,这些都是中华文明为世界发展作出的突出贡献,故D项正确;材料中并没有全面比较、分析当时世界上各国的发展情况,无法得出A、C两项;B项对材料解读不全面,故排除。

19.答案:A

解析:在古代中国,传播西学的主要是以利玛窦为代表的传教士;进入近代,传播西学的主要是洋务派、维新派、革命派,传播的内容主要是科技和政治制度;民国初期,传播西学的主要是陈独秀等知识分子,传播的内容是西方文化,传播主体影响了传播内容的选择,故A项正确;启蒙思想传入中国是在19世纪,因此古代的“西学东渐”并没有受其影响,排除B项;在“西学东渐”的过程中,西学并没有成为中国文化的主流,排除C项;在“西学东渐”的过程中,并不是都由政府主导,排除D项。

20.答案:A

解析:根据材料“大赛组委会就收到了来自全球67个国家和地区的1120幅作品”可知中国文化具有国际影响力和感召力,A项正确;世界文化是多元的,趋同化趋势不符合史实和现实,排除B项;孔子和中国文化具有世界影响力,但是不能说明儒学引领世界艺术价值走向,排除C项;材料并未体现科技的发展情况,排除D项。故选A项。

21.答案:(1)看法:佛教通过陆道传入中国。

史料依据:早期入华的佛教信徒都集中在北方;佛教在北方的传播比南方早;南北方的佛教造型风格同源,且南方佛教艺术很可能来源于中原北方;敦煌悬泉东汉浮屠简的记载。

材料:中外文书档案;个人著述与书信;早期寺庙遗迹、碑刻等实物资料。

(2)影响:丰富了中华文化的内涵;为文学和艺术发展提供新题材和灵感;影响中国传统主流思想和文化;影响中国伦理观念;促进了中外文化交流。

解析:(1)看法:据材料一“几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳”可知,佛教通过陆道传入中国。史料依据:据材料一“几乎所有早期入华的佛教信徒都沿陆上丝绸之路自西北而来集中在洛阳”可知,早期入华的佛教信徒都集中在北方;由材料一“且佛教在西域的传播虽晚于内地,却仍较南海地区为早”可知,佛教在北方的传播比南方早;据材料一“得出的结论是南北方的佛教造型风格都受到了中亚犍陀罗造型艺术的影响,且南方佛教艺术来源于中原北方的可能性更大”可知,南北方的佛教造型风格同源,且南方佛教艺术很可能来源于中原北方;据材料一“姚教授通过对敦煌悬泉东汉浮屠简的分析”可知,敦煌悬泉东汉浮屠简的记载。收集材料:可结合所学知识,从档案著述、书信、报刊等角度作答。(2)影响:据材料二“它深刻影响着中国的传统思想和文化……它一直与不同时代、不同地区的各种哲学思想、民间的风俗习惯、社会道德乃至政治经济、文学艺术等结合在一起”可知,可从佛教对中国的文化、文艺、伦理、思想及对中外之间关系等方面概括作答,如文化方面,丰富了中华文化的内涵;文艺方面,为文学和艺术发展提供新题材和灵感;思想方面,影响中国传统主流思想和文化;伦理方面,影响中国伦理观念;中外方面,促进了中外文化交流。

22.答案:论题一:儒家重视道德修养。

阐释:儒家提出“修身、齐家、治国、平天下”,以指导人们进行自我道德修炼。孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”“王道”,这些都要求统治者加强道德修养。董仲舒提出仁、义、礼、智、信作为为人处世的道德标准。宋代程朱理学强化道德的重要性,明代王阳明提出“致良知”“知行合一”。儒家重视道德修养,在今天我国精神文明建设中有重要现实意义。

总之,加强道德修养对建设文明社会极其重要。

论题二:儒家建设和谐社会。

阐释:孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”,他们都要求统治者善待百姓,有利于缓和社会矛盾。儒家的民本思想对历代统治者都有一定影响,如唐初唐太宗总结历史经验教训,确立以儒家学说为其执政指导思想,在国内厉行节约,使百姓休养生息,以缓和阶级矛盾。孔子强调人与人之间“和为贵”,儒家认为“天下一家”“四海之内皆兄弟”,这些都有利于建立和谐的人际关系。儒家的这些思想对建设和谐社会、构建人类命运共同体有重要意义。由此可知,建设和谐社会既是历史的,更是现实的。

解析:首先根据儒家精神的积极内涵选取一个合适的论题;其次就所选论题进行阐述,基本方向即阐述该论题的演变发展及其积极作用。

示例一:以儒家重视道德修养为例,根据材料并结合所学知识,阐述儒家思想中关于道德修养的内容,儒家提出“修身、齐家、治国、平天下”,以指导人们进行自我道德修炼;孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”“王道”,这些都要求统治者加强道德修养;董仲舒提出仁、义、礼、智、信作为为人处世的道德标准;宋代程朱理学强化道德的重要性,明代王阳明提出“致良知”“知行合一”;儒家重视道德修养,在今天我国精神文明建设中有重要现实意义,对建设文明社会极其重要。

示例二:以儒家建设和谐社会为例,阐明儒家思想中和谐发展的内容,既包括统治阶级与被统治阶级之间的和谐,也包括人与人之间的和谐,孔子提出“仁”的思想,孟子提出仁政,荀子主张“仁义”,他们都要求统治者善待百姓,有利于缓和社会矛盾;儒家的民本思想对历代统治者都有一定影响,如唐初唐太宗总结历史经验教训,确立以儒家学说为其执政指导思想,在国内厉行节约,使百姓休养生息,以缓和阶级矛盾;孔子强调人与人之间“和为贵”,儒家认为“天下一家”“四海之内皆兄弟”,这些都有利于建立和谐的人际关系,由此可知,建设和谐社会既是历史的,更是现实的要求。最后注意在阐述过程中阐明史实和论述意义要相结合。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享