3.3牛顿第三定律教学设计-2023-2024学年高一上学期物理人教版(2019)必修第一册(表格式)

文档属性

| 名称 | 3.3牛顿第三定律教学设计-2023-2024学年高一上学期物理人教版(2019)必修第一册(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-15 10:18:45 | ||

图片预览

文档简介

《牛顿第三定律》教学设计

【教材分析】

内容:本节课选自人教版必修1第三章第三节《牛顿第三定律》,教材的内容上遵从先定性再定量的基本思路,渐次深入,逐层推进。首先通过实例说明物体间的作用力总是相互的,进而引出作用力和反作用力的概念。然后,通过实验探究作用力和反作用力的大小、方向之间的关系得到牛顿第三定律的规律,并在具体的生活实例中体会牛顿第三定律的意义和价值,以达到深入理解融会贯通的目的。最后,应用牛顿第三定律的知识进行受力的初步分析,通过对一对相互作用力和一对平衡力的辨析,培养学生受力分析的能力,为共点力的平衡问题奠定基础。

结构:本节课内容位于重力、弹力、摩擦力的后面,共点力平衡、牛顿运动定律的前面,既能有利于加深对重力、弹力、摩擦力的理解,又为共点力平衡问题中的受力分析、超重失重、连接体等牛顿运动定律的应用奠定了知识基础,起到了承上启下的重要作用。

作用:本节课的学习首先可以帮助学生进一步分析复杂情境下运动与相互作用的关系,循序渐进地形成运动与相互作用的观念;其次可以培养学生进行实验设计获取证据的能力,提升学生基于证据进行科学推理能力;最后还能培养学生严谨认真、实事求是、持之以恒的科学态度,能运用所学知识正确解决生活和社会中的实际问题,从而增强学生的社会责任感。

【课程标准】

理解牛顿第三定律,能用牛顿第三定律解释生产生活中的有关现象,解决有关问题。

【学情分析】

优势:

对物体间的相互作用有了定性的了解,知道相互作用力是成对出现的,知道二力平衡的知识。

掌握了重力、弹力、摩擦力的产生、判断以及应用,具有一定的受力分析能力。

对物理学科兴趣比较浓厚,学习的主动性和积极性较强。

劣势:

对于物理概念的理性认识不足。

概念建立、模型构建、推理论证、质疑创新的思维还有待培养。

实验探究能力、应用知识解决问题的能力还有待提高。

生活现象或前概念导致的思维定式比较严重。

【教学目标】

通过观察和实验知道力的作用是相互的,了解作用力和反作用力的概念,提炼相互作用力的定性关系,掌握分析、概括物理规律的方法。

从半定量到定量实验,从弹力到磁力再到摩擦力实验,从静态到动态实验探究作用力和反作用力大小的关系,理解牛顿第三定律。通过主动参与探究过程,培养科学推理、论证的科学思维,增强质疑创新、科学探究的意识,初步掌握科学探究的方法,提升合作探究的能力,养成严谨认真、实事求是、持之以恒的科学态度。

通过对海绵和滑块受力的初步分析掌握受力分析方法,初步形成科学推理、论证的科学思维,基本形成运动与相互作用的物理观念。

通过对水气球的分析能把一对平衡力和一对相互作用力区分开来,提升受力分析能力的同时加强对物理本质的认识,进一步形成运动与相互作用的观念。

能应用牛顿第三定律解释生产生活中的现象,解决无人机无法起飞的实际问题,提升应用知识解决问题的能力,同时培养创新思维,养成关注科学与技术的习惯。

【教学重难点】探究作用力和反作用力大小之间的关系

【教学方法】讨论法、实验法、演示法、探究法

【教学资源】自制课件;自拍照片;实验器材(弹簧秤、力传感器、气垫导轨);自制教具(纸片和玩具小车、希罗机、磁铁小车、带坐标纸的玻璃板、滑块和海绵、水气球和橡皮筋、加速运动的小车、斜槽、无法起飞的无人机、带有细绳的磁铁)。

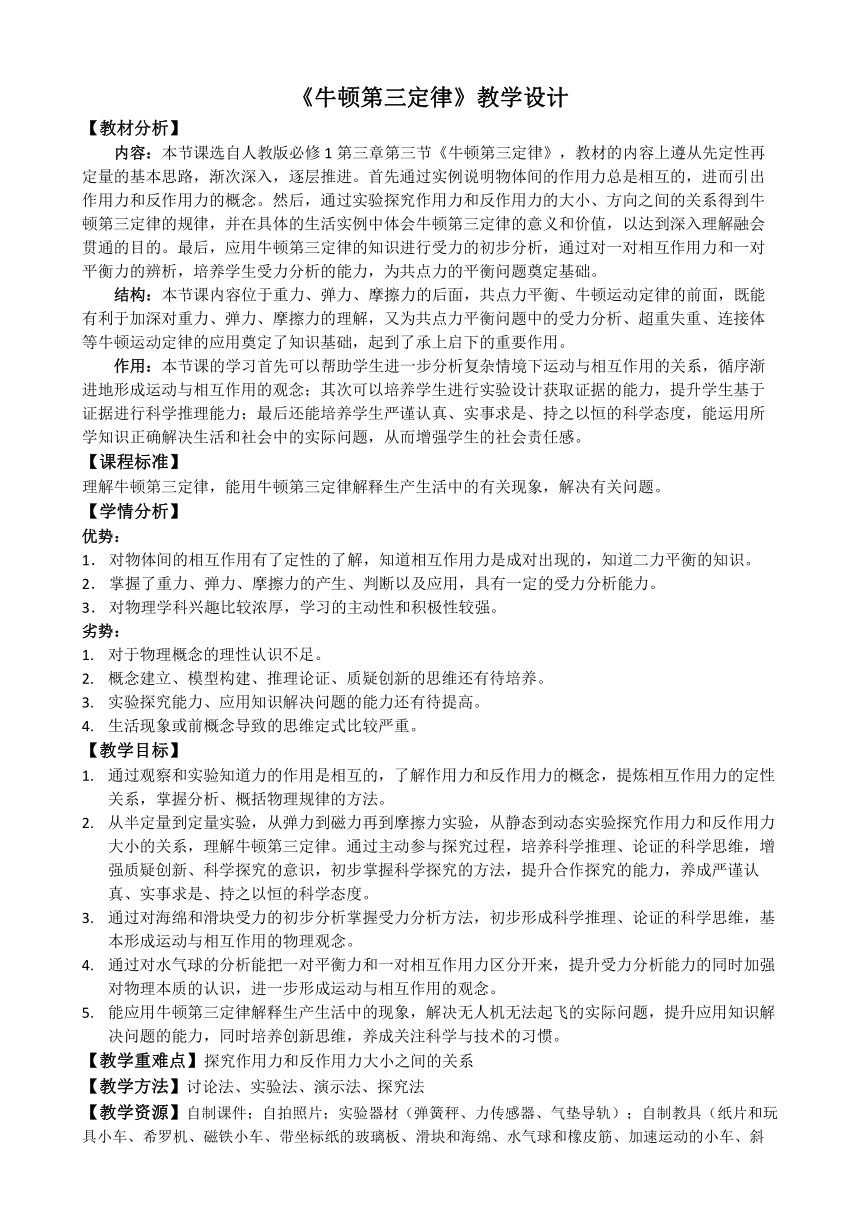

【设计思路】

【教学过程】

教学环节 教学内容 设计意图

教师活动 学生活动

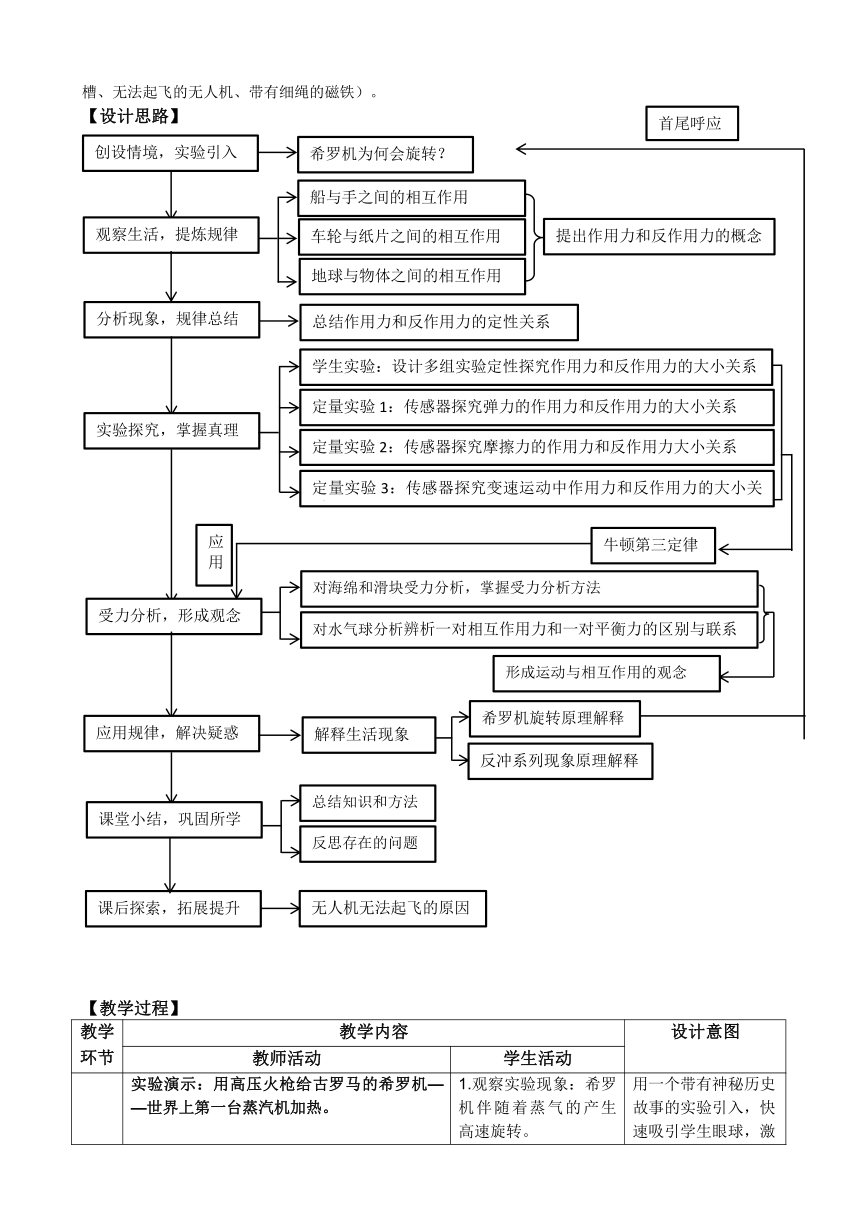

创设情境 实验引入 实验演示:用高压火枪给古罗马的希罗机——世界上第一台蒸汽机加热。 提出问题:希罗机为何高速旋转? 1.观察实验现象:希罗机伴随着蒸气的产生高速旋转。 2.思考现象产生的原因,带着疑惑走进课堂。 用一个带有神秘历史故事的实验引入,快速吸引学生眼球,激发学习兴趣,增强学习欲望。

观察生活提炼规律 1.演示生活实验,引导学生分析物体间的相互作用力。 实验演示1:组织学生在我校含珠池划船。 实验演示2:车轮下放纸片,车轮转动,汽车前进,纸片后飞。 2.引导学生举例说明生活中的相互作用案例。 3.引导学生理解作用力和反作用力的概念。 1.观看实验,分析船与手之间的相互作用力。 分析汽车前进,纸片后飞的原因,知道车轮和纸片之间的相互作用力。 2.就生活中的相互作用力案例进行举例。 如:地球与物体间的引力也是相互的。 1.从生活走进物理旨在通过生活中学生熟悉的现象,分析已经掌握了的弹力、摩擦力、重力的相互作用案例,快速唤起学生已有知识与将要学习知识的之间的联系。此过程中学生高效的感知了力的作用总是相互的,了解了作用力和反作用力的概念。 2.此过程还能激发学生的学习兴趣,增强他们对科学的亲切感,进一步增强他们的求知欲,达到寓教于乐的教学效果。 3.举例环节的设置可以给学生一个自由发挥的空间,使学生主动的投入到探索、思考中去,潜移默化的养成关注生活的习惯。

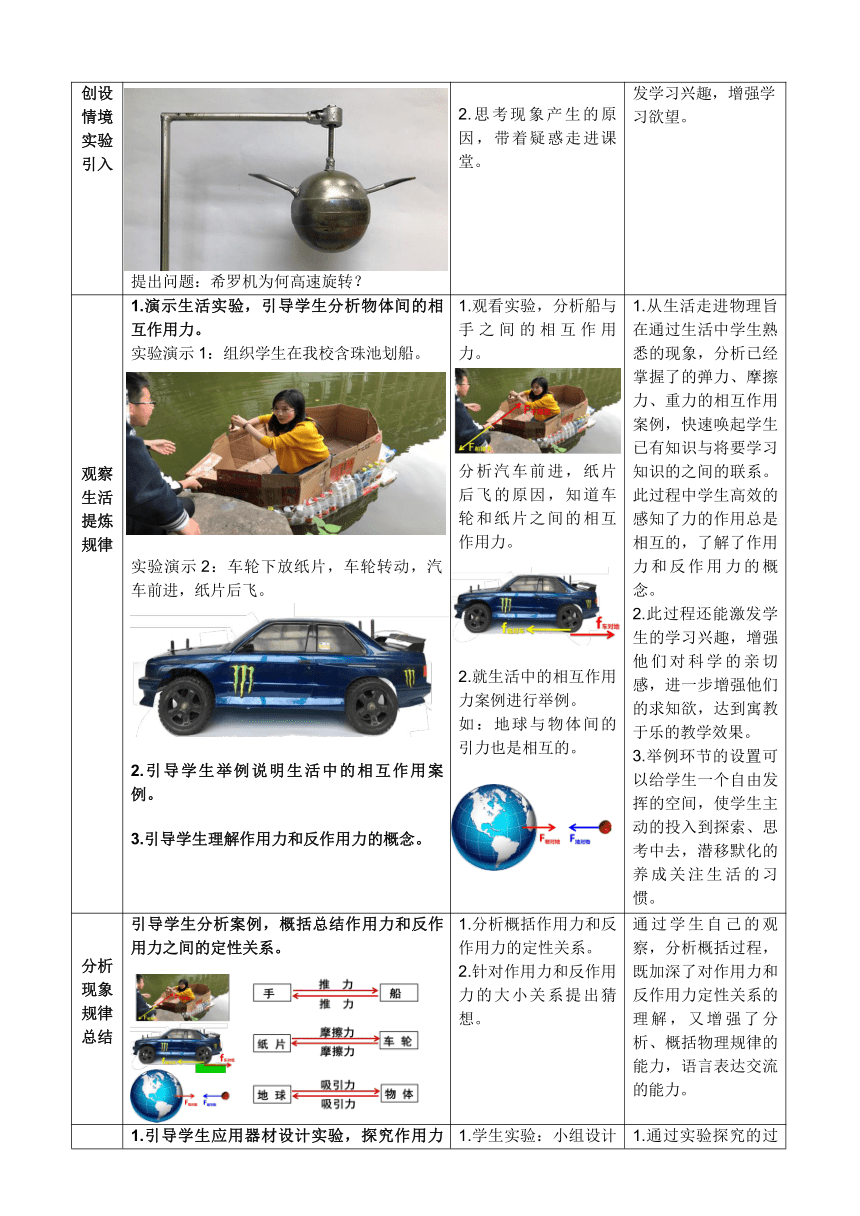

分析现象 规律总结 引导学生分析案例,概括总结作用力和反作用力之间的定性关系。 1.分析概括作用力和反作用力的定性关系。 2.针对作用力和反作用力的大小关系提出猜想。 通过学生自己的观察,分析概括过程,既加深了对作用力和反作用力定性关系的理解,又增强了分析、概括物理规律的能力,语言表达交流的能力。

实验探究 掌握真理 实验探究 掌握真理 1.引导学生应用器材设计实验,探究作用力和反作用力的大小关系。 提示弹簧测力计使用方法提示: (1)检查指针是否指零; (2)明确弹簧测力计显示的示数即该测力计受到的力的大小; (3)两个弹簧测力计必须在一条直线上; (4)读数视线必须与刻度线平齐。 2.学生实验过程中,行走于学生之间,观察学生的实验设计及操作,对好的设计进行表扬,不当的操作进行纠正,对有困难的小组进行鼓励和引导。 3.引导学生从实验设计、现象、原理、结论四个方面进行分享。 4.带领学生一起进行定量实验探究。 定量实验探究1:传感器探究弹力的作用力和反作用力的大小关系。 (1)介绍实验器材及功能:力传感器将力学信号转换成电学信号,数据采集器采集弹力信息,电脑显示传感器受到的弹力。 (2)组织学生上台实验。 (3)引导学生分析实验数据。 定量实验探究2:传感器探究摩擦力的作用力和反作用力的大小关系。 (1)介绍实验器材及功能:气垫导轨制造光滑环境,海绵和滑块相对运动产生摩擦力,力传感器测量细绳拉力。 (2)引导学生进行原理分析,设计间接测量摩擦力的方法。 (3)组织学生上台实验。 (4)引导学生分析实验现象。 定量实验探究3:传感器探究变速运动中作用力和反作用力的大小关系。 (1)介绍实验器材及功能:斜槽实现小车的加速、减速运动,传感器测量运动中的弹力。 (2)演示实验。 (3)引导学生分析实验现象。 5.引导学生总结相互作用力的大小关系。 6.引导学生总结相互作用力的关系,阅读理解牛顿第三定律,体会物理规律的简洁美。 1.学生实验:小组设计实验,探究作用力和反作用力的大小关系。 实验器材:两个弹簧测力计,两个相同的磁体小车,两个相同的磁铁,一块带有坐标纸的玻璃板。 2.小组代表分享实验方案、实验现象、实验原理、实验结论。 3.一个女生和班级力气最大的男生上台实验,观察实验现象。全体学生分析对称图像分析两个弹力的关系。 4.学生思考设计测量摩擦力的方法。小组代表上台完成实验。全体学生分析摩擦力的对称图像总结规律。 5.全体学生分析实验现象。 6.总结作用力和反作用力的大小关系,明确该规律与力的性质无关,与运动状态无关。 7.用简洁的语言先总结作用力和反作用力之间的关系,再阅读教材牛顿第三定律内容,体会物理规律的简洁之美。 1.通过实验探究的过程,加深学生对作用力和反作用力大小相等关系的理解,而不是死记硬别,有效的突破了教学重难点。 2.学生小组实验设计的环节既培养了科学推理、论证的科学思维,又增强了质疑创新、科学探究的意识,提高了创新设计、合作交流、团队协作的能力,培养了严谨认真、实事求是、持之以恒的科学态度。 3.教师走到学生中去,关注学生的动态,及时指导、评价,既能给学生指引正确的方向,又能帮助学生增强自信心,提升实验探究的兴趣。 4.通过实验分享,学生进一步梳理实验方案、现象、原理、结论的过程,初步掌握实验探究的方法,同时也增强了语言表达能力。 5.每一个定量实验都组织学生上台实际参与,加深了学生对知识的理解,培养了他们的动手实验的能力,进一步培养了他们的质疑创新思维,真正体现了学生为主体的教育理念。 6.通过对大量实验结果总结,得出普遍规律的过程,让学生体会物理规律来之不易,必须经得住大量事实的检验。从而树立对科学研究持之以恒、坚忍不拔的态度。 7.学生用简洁的语言总结作用力和反作用力关系的过程,既加深了对作用力和反作用力的理解,又进一步培养了归纳总结的能力。 8.阅读教材牛顿第三定律的内容,充分利用了教材,加深了对牛顿第三定律的理解,体会物理规律的简洁之美,还能增强分析概括、总结归纳的能力。充分的体现了学生的主体地位。

受力分析 形成观念 1.引导学生应用牛顿第三定律对气垫导轨上的滑块和海绵受力分析。 2.引导学生总结归纳受力分析的思路及注意事项,强调对受力分析进行检验。 3.引导学生对水气球受力分析,并辨析一对相互作用力和一对平衡力的相同点和不同点。 一对相互作用力一对平衡力大小方向是否共线作用对象力的性质作用效果作用时间

(1)展示两个具有典型错误的答案,首先肯定正确答案,然后就不同的错误答案引发学生思考。 (2)组织学生亲自实验,体会一对平衡力的性质是否相同。 (3)通过对气球的重力和向上拉力的效果分析,对橡皮筋受到的向下拉力的效果分析引导学生理解一对相互作用力和一对平衡力作用效果的不同。 (4)通过演示释放橡皮筋,气球下落的简单实验引导学生对两种力在作用时间上的特点。 1.在学历案上画海绵和滑块的受力分析。学生代表分享受力分析。 2.学生对水气球和橡皮筋受力分析。 3.小组讨论辨析一对相互作用力和一对平衡力的相同点和不同点,完成学案表格。 4.三个学生上台亲自实验体会一对平衡力性质不一定相同。 体验方式:中间孩子站直不动,水平张开双臂,两边的孩子用大小相等的力拉中间孩子的双臂。” 6.在教师的引导下,学生理解两种力在作用效果和作用时间上的不同特点。 1.以对海绵和滑块受力的初步分析为例,讲解受力分析方法,层层推进,促进运动与相互作用的物理观念的形成。 2通过对气球的分析能把一对平衡力和一对相互作用力区分开,提升受力分析能力的同时加强对物理本质的认识,体验实验检验真理的过程。形成科学推理、论证的科学思维,养成实事求是的科学态度。 3.在辨析中暴露学生的错误理解,并用学生实验进行体验,既能活跃课堂氛围,又能加深学生对易错点的理解。

应用规律 解决疑惑 1.引导学生对希罗机受力分析解释旋转原理。 思考提示: (1)看到了哪些现象? (2)希罗机和谁之间产生了相互作用力? (3)什么力导致希罗机开始旋转? 2.引导学生发现生活中的牛顿第三定律。 1.对希罗机受力分析解释旋转原理。 2.发现生活中的牛顿第三定律。 1.通过应用牛顿第三定律解决课前引入问题加深对牛顿第三定律的理解,提升应用知识解决实际问题的能力。 2.从希罗机的历史故事到当下生活中牛顿第三定律的应用,体会该定律在科学发展中起到的重要作用,进而使学生养成关注科学与技术的习惯,提高自觉做社会责任感公民的意识,树立应用知识促进社会发展的责任感。

归纳总结巩固所学 1.引导学生进行课堂小结,回答问题: (1)本节课学到了哪些知识和方法? (2)还存在什么疑惑? 2.引导学生从核心素养的四个维度进行总结。 回顾本节课所学总结归纳,发现自己的问题。 1.此环节旨在培养学生总结归纳的能力,加深对本节知识的掌握。 2.教师从核心素养方面的总结更是对学生莫大的肯定与鼓励,有助于学生的全面发展。

课后探索拓展提升 完成学历案的《作业与检测》; 2.应用新知解决实际问题——探寻无人机无法起飞的真正原因,应用本节课的知识和方法找到解决的办法,让无人机起飞。 1.独立完成《作业与检测》 2.应用牛顿第三定律的知识进行分析,提出猜想,应用传感器或者弹簧测力计测量验证猜想,找寻解决的方法。 1.课后习题的设置可加深对作用力和反作用力概念的理解,提升应用知识解决实际问题的能力。 2.无人机问题的设置,可进一步增强学生的物理学习兴趣,提升应用知识解决实际问题、科学探究、创造的能力。

【板书设计】

【教学反思】

本节课立足于新课程理念,并基于物理核心素养进行设计。教学设计上从历史中来,到现代科技中去,从生活现象中来,又到生活实际问题中去,充分体现了“从生活走进物理,从物理走向社会”的教学理念。教学过程中,注重学生学习过程的亲身体验,实现了以学生为主体,教师为主导的教学理念。教学评价上注重从核心素养的四个维度进行落实,切实提高了学生的科学素养。

本节课的具体优点如下:

教学目标明确,重难点突出。

教学设计层层推进,环环相扣,过渡自然,首尾呼应,具有清晰的逻辑思维。

实验设计创新,可视度高,能高效解决教学问题。设计的案例和解决的实际问题都是学生已有的社会生活经验,能唤起学生已有知识与将要学习知识之间的联系,进一步激发学生的学习兴趣,增强了他们对科学的亲切感。

学生参与度高,课堂氛围活跃,充分体现了学生的主体地位。注重学生的自主性、探究性、合作性学习,培养了学生的自主学习能力,逐步实现了学习方式的转变。

很好的落实了物理核心素养的四个维度。学生收获多,不仅掌握了知识,更获得了学习的方法,提升了科学素养。

板书设计美观简洁,逻辑清晰,重点突出。

本节课的不足之处:

语言可稍加简洁。

【教材分析】

内容:本节课选自人教版必修1第三章第三节《牛顿第三定律》,教材的内容上遵从先定性再定量的基本思路,渐次深入,逐层推进。首先通过实例说明物体间的作用力总是相互的,进而引出作用力和反作用力的概念。然后,通过实验探究作用力和反作用力的大小、方向之间的关系得到牛顿第三定律的规律,并在具体的生活实例中体会牛顿第三定律的意义和价值,以达到深入理解融会贯通的目的。最后,应用牛顿第三定律的知识进行受力的初步分析,通过对一对相互作用力和一对平衡力的辨析,培养学生受力分析的能力,为共点力的平衡问题奠定基础。

结构:本节课内容位于重力、弹力、摩擦力的后面,共点力平衡、牛顿运动定律的前面,既能有利于加深对重力、弹力、摩擦力的理解,又为共点力平衡问题中的受力分析、超重失重、连接体等牛顿运动定律的应用奠定了知识基础,起到了承上启下的重要作用。

作用:本节课的学习首先可以帮助学生进一步分析复杂情境下运动与相互作用的关系,循序渐进地形成运动与相互作用的观念;其次可以培养学生进行实验设计获取证据的能力,提升学生基于证据进行科学推理能力;最后还能培养学生严谨认真、实事求是、持之以恒的科学态度,能运用所学知识正确解决生活和社会中的实际问题,从而增强学生的社会责任感。

【课程标准】

理解牛顿第三定律,能用牛顿第三定律解释生产生活中的有关现象,解决有关问题。

【学情分析】

优势:

对物体间的相互作用有了定性的了解,知道相互作用力是成对出现的,知道二力平衡的知识。

掌握了重力、弹力、摩擦力的产生、判断以及应用,具有一定的受力分析能力。

对物理学科兴趣比较浓厚,学习的主动性和积极性较强。

劣势:

对于物理概念的理性认识不足。

概念建立、模型构建、推理论证、质疑创新的思维还有待培养。

实验探究能力、应用知识解决问题的能力还有待提高。

生活现象或前概念导致的思维定式比较严重。

【教学目标】

通过观察和实验知道力的作用是相互的,了解作用力和反作用力的概念,提炼相互作用力的定性关系,掌握分析、概括物理规律的方法。

从半定量到定量实验,从弹力到磁力再到摩擦力实验,从静态到动态实验探究作用力和反作用力大小的关系,理解牛顿第三定律。通过主动参与探究过程,培养科学推理、论证的科学思维,增强质疑创新、科学探究的意识,初步掌握科学探究的方法,提升合作探究的能力,养成严谨认真、实事求是、持之以恒的科学态度。

通过对海绵和滑块受力的初步分析掌握受力分析方法,初步形成科学推理、论证的科学思维,基本形成运动与相互作用的物理观念。

通过对水气球的分析能把一对平衡力和一对相互作用力区分开来,提升受力分析能力的同时加强对物理本质的认识,进一步形成运动与相互作用的观念。

能应用牛顿第三定律解释生产生活中的现象,解决无人机无法起飞的实际问题,提升应用知识解决问题的能力,同时培养创新思维,养成关注科学与技术的习惯。

【教学重难点】探究作用力和反作用力大小之间的关系

【教学方法】讨论法、实验法、演示法、探究法

【教学资源】自制课件;自拍照片;实验器材(弹簧秤、力传感器、气垫导轨);自制教具(纸片和玩具小车、希罗机、磁铁小车、带坐标纸的玻璃板、滑块和海绵、水气球和橡皮筋、加速运动的小车、斜槽、无法起飞的无人机、带有细绳的磁铁)。

【设计思路】

【教学过程】

教学环节 教学内容 设计意图

教师活动 学生活动

创设情境 实验引入 实验演示:用高压火枪给古罗马的希罗机——世界上第一台蒸汽机加热。 提出问题:希罗机为何高速旋转? 1.观察实验现象:希罗机伴随着蒸气的产生高速旋转。 2.思考现象产生的原因,带着疑惑走进课堂。 用一个带有神秘历史故事的实验引入,快速吸引学生眼球,激发学习兴趣,增强学习欲望。

观察生活提炼规律 1.演示生活实验,引导学生分析物体间的相互作用力。 实验演示1:组织学生在我校含珠池划船。 实验演示2:车轮下放纸片,车轮转动,汽车前进,纸片后飞。 2.引导学生举例说明生活中的相互作用案例。 3.引导学生理解作用力和反作用力的概念。 1.观看实验,分析船与手之间的相互作用力。 分析汽车前进,纸片后飞的原因,知道车轮和纸片之间的相互作用力。 2.就生活中的相互作用力案例进行举例。 如:地球与物体间的引力也是相互的。 1.从生活走进物理旨在通过生活中学生熟悉的现象,分析已经掌握了的弹力、摩擦力、重力的相互作用案例,快速唤起学生已有知识与将要学习知识的之间的联系。此过程中学生高效的感知了力的作用总是相互的,了解了作用力和反作用力的概念。 2.此过程还能激发学生的学习兴趣,增强他们对科学的亲切感,进一步增强他们的求知欲,达到寓教于乐的教学效果。 3.举例环节的设置可以给学生一个自由发挥的空间,使学生主动的投入到探索、思考中去,潜移默化的养成关注生活的习惯。

分析现象 规律总结 引导学生分析案例,概括总结作用力和反作用力之间的定性关系。 1.分析概括作用力和反作用力的定性关系。 2.针对作用力和反作用力的大小关系提出猜想。 通过学生自己的观察,分析概括过程,既加深了对作用力和反作用力定性关系的理解,又增强了分析、概括物理规律的能力,语言表达交流的能力。

实验探究 掌握真理 实验探究 掌握真理 1.引导学生应用器材设计实验,探究作用力和反作用力的大小关系。 提示弹簧测力计使用方法提示: (1)检查指针是否指零; (2)明确弹簧测力计显示的示数即该测力计受到的力的大小; (3)两个弹簧测力计必须在一条直线上; (4)读数视线必须与刻度线平齐。 2.学生实验过程中,行走于学生之间,观察学生的实验设计及操作,对好的设计进行表扬,不当的操作进行纠正,对有困难的小组进行鼓励和引导。 3.引导学生从实验设计、现象、原理、结论四个方面进行分享。 4.带领学生一起进行定量实验探究。 定量实验探究1:传感器探究弹力的作用力和反作用力的大小关系。 (1)介绍实验器材及功能:力传感器将力学信号转换成电学信号,数据采集器采集弹力信息,电脑显示传感器受到的弹力。 (2)组织学生上台实验。 (3)引导学生分析实验数据。 定量实验探究2:传感器探究摩擦力的作用力和反作用力的大小关系。 (1)介绍实验器材及功能:气垫导轨制造光滑环境,海绵和滑块相对运动产生摩擦力,力传感器测量细绳拉力。 (2)引导学生进行原理分析,设计间接测量摩擦力的方法。 (3)组织学生上台实验。 (4)引导学生分析实验现象。 定量实验探究3:传感器探究变速运动中作用力和反作用力的大小关系。 (1)介绍实验器材及功能:斜槽实现小车的加速、减速运动,传感器测量运动中的弹力。 (2)演示实验。 (3)引导学生分析实验现象。 5.引导学生总结相互作用力的大小关系。 6.引导学生总结相互作用力的关系,阅读理解牛顿第三定律,体会物理规律的简洁美。 1.学生实验:小组设计实验,探究作用力和反作用力的大小关系。 实验器材:两个弹簧测力计,两个相同的磁体小车,两个相同的磁铁,一块带有坐标纸的玻璃板。 2.小组代表分享实验方案、实验现象、实验原理、实验结论。 3.一个女生和班级力气最大的男生上台实验,观察实验现象。全体学生分析对称图像分析两个弹力的关系。 4.学生思考设计测量摩擦力的方法。小组代表上台完成实验。全体学生分析摩擦力的对称图像总结规律。 5.全体学生分析实验现象。 6.总结作用力和反作用力的大小关系,明确该规律与力的性质无关,与运动状态无关。 7.用简洁的语言先总结作用力和反作用力之间的关系,再阅读教材牛顿第三定律内容,体会物理规律的简洁之美。 1.通过实验探究的过程,加深学生对作用力和反作用力大小相等关系的理解,而不是死记硬别,有效的突破了教学重难点。 2.学生小组实验设计的环节既培养了科学推理、论证的科学思维,又增强了质疑创新、科学探究的意识,提高了创新设计、合作交流、团队协作的能力,培养了严谨认真、实事求是、持之以恒的科学态度。 3.教师走到学生中去,关注学生的动态,及时指导、评价,既能给学生指引正确的方向,又能帮助学生增强自信心,提升实验探究的兴趣。 4.通过实验分享,学生进一步梳理实验方案、现象、原理、结论的过程,初步掌握实验探究的方法,同时也增强了语言表达能力。 5.每一个定量实验都组织学生上台实际参与,加深了学生对知识的理解,培养了他们的动手实验的能力,进一步培养了他们的质疑创新思维,真正体现了学生为主体的教育理念。 6.通过对大量实验结果总结,得出普遍规律的过程,让学生体会物理规律来之不易,必须经得住大量事实的检验。从而树立对科学研究持之以恒、坚忍不拔的态度。 7.学生用简洁的语言总结作用力和反作用力关系的过程,既加深了对作用力和反作用力的理解,又进一步培养了归纳总结的能力。 8.阅读教材牛顿第三定律的内容,充分利用了教材,加深了对牛顿第三定律的理解,体会物理规律的简洁之美,还能增强分析概括、总结归纳的能力。充分的体现了学生的主体地位。

受力分析 形成观念 1.引导学生应用牛顿第三定律对气垫导轨上的滑块和海绵受力分析。 2.引导学生总结归纳受力分析的思路及注意事项,强调对受力分析进行检验。 3.引导学生对水气球受力分析,并辨析一对相互作用力和一对平衡力的相同点和不同点。 一对相互作用力一对平衡力大小方向是否共线作用对象力的性质作用效果作用时间

(1)展示两个具有典型错误的答案,首先肯定正确答案,然后就不同的错误答案引发学生思考。 (2)组织学生亲自实验,体会一对平衡力的性质是否相同。 (3)通过对气球的重力和向上拉力的效果分析,对橡皮筋受到的向下拉力的效果分析引导学生理解一对相互作用力和一对平衡力作用效果的不同。 (4)通过演示释放橡皮筋,气球下落的简单实验引导学生对两种力在作用时间上的特点。 1.在学历案上画海绵和滑块的受力分析。学生代表分享受力分析。 2.学生对水气球和橡皮筋受力分析。 3.小组讨论辨析一对相互作用力和一对平衡力的相同点和不同点,完成学案表格。 4.三个学生上台亲自实验体会一对平衡力性质不一定相同。 体验方式:中间孩子站直不动,水平张开双臂,两边的孩子用大小相等的力拉中间孩子的双臂。” 6.在教师的引导下,学生理解两种力在作用效果和作用时间上的不同特点。 1.以对海绵和滑块受力的初步分析为例,讲解受力分析方法,层层推进,促进运动与相互作用的物理观念的形成。 2通过对气球的分析能把一对平衡力和一对相互作用力区分开,提升受力分析能力的同时加强对物理本质的认识,体验实验检验真理的过程。形成科学推理、论证的科学思维,养成实事求是的科学态度。 3.在辨析中暴露学生的错误理解,并用学生实验进行体验,既能活跃课堂氛围,又能加深学生对易错点的理解。

应用规律 解决疑惑 1.引导学生对希罗机受力分析解释旋转原理。 思考提示: (1)看到了哪些现象? (2)希罗机和谁之间产生了相互作用力? (3)什么力导致希罗机开始旋转? 2.引导学生发现生活中的牛顿第三定律。 1.对希罗机受力分析解释旋转原理。 2.发现生活中的牛顿第三定律。 1.通过应用牛顿第三定律解决课前引入问题加深对牛顿第三定律的理解,提升应用知识解决实际问题的能力。 2.从希罗机的历史故事到当下生活中牛顿第三定律的应用,体会该定律在科学发展中起到的重要作用,进而使学生养成关注科学与技术的习惯,提高自觉做社会责任感公民的意识,树立应用知识促进社会发展的责任感。

归纳总结巩固所学 1.引导学生进行课堂小结,回答问题: (1)本节课学到了哪些知识和方法? (2)还存在什么疑惑? 2.引导学生从核心素养的四个维度进行总结。 回顾本节课所学总结归纳,发现自己的问题。 1.此环节旨在培养学生总结归纳的能力,加深对本节知识的掌握。 2.教师从核心素养方面的总结更是对学生莫大的肯定与鼓励,有助于学生的全面发展。

课后探索拓展提升 完成学历案的《作业与检测》; 2.应用新知解决实际问题——探寻无人机无法起飞的真正原因,应用本节课的知识和方法找到解决的办法,让无人机起飞。 1.独立完成《作业与检测》 2.应用牛顿第三定律的知识进行分析,提出猜想,应用传感器或者弹簧测力计测量验证猜想,找寻解决的方法。 1.课后习题的设置可加深对作用力和反作用力概念的理解,提升应用知识解决实际问题的能力。 2.无人机问题的设置,可进一步增强学生的物理学习兴趣,提升应用知识解决实际问题、科学探究、创造的能力。

【板书设计】

【教学反思】

本节课立足于新课程理念,并基于物理核心素养进行设计。教学设计上从历史中来,到现代科技中去,从生活现象中来,又到生活实际问题中去,充分体现了“从生活走进物理,从物理走向社会”的教学理念。教学过程中,注重学生学习过程的亲身体验,实现了以学生为主体,教师为主导的教学理念。教学评价上注重从核心素养的四个维度进行落实,切实提高了学生的科学素养。

本节课的具体优点如下:

教学目标明确,重难点突出。

教学设计层层推进,环环相扣,过渡自然,首尾呼应,具有清晰的逻辑思维。

实验设计创新,可视度高,能高效解决教学问题。设计的案例和解决的实际问题都是学生已有的社会生活经验,能唤起学生已有知识与将要学习知识之间的联系,进一步激发学生的学习兴趣,增强了他们对科学的亲切感。

学生参与度高,课堂氛围活跃,充分体现了学生的主体地位。注重学生的自主性、探究性、合作性学习,培养了学生的自主学习能力,逐步实现了学习方式的转变。

很好的落实了物理核心素养的四个维度。学生收获多,不仅掌握了知识,更获得了学习的方法,提升了科学素养。

板书设计美观简洁,逻辑清晰,重点突出。

本节课的不足之处:

语言可稍加简洁。