第2章《乡村和城镇》章节基础+综合双向训练-高中地理人教版(2019)必修二(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2章《乡村和城镇》章节基础+综合双向训练-高中地理人教版(2019)必修二(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-14 21:05:44 | ||

图片预览

文档简介

第2章《乡村和城镇》章节基础+综合双向训练

【基础练】

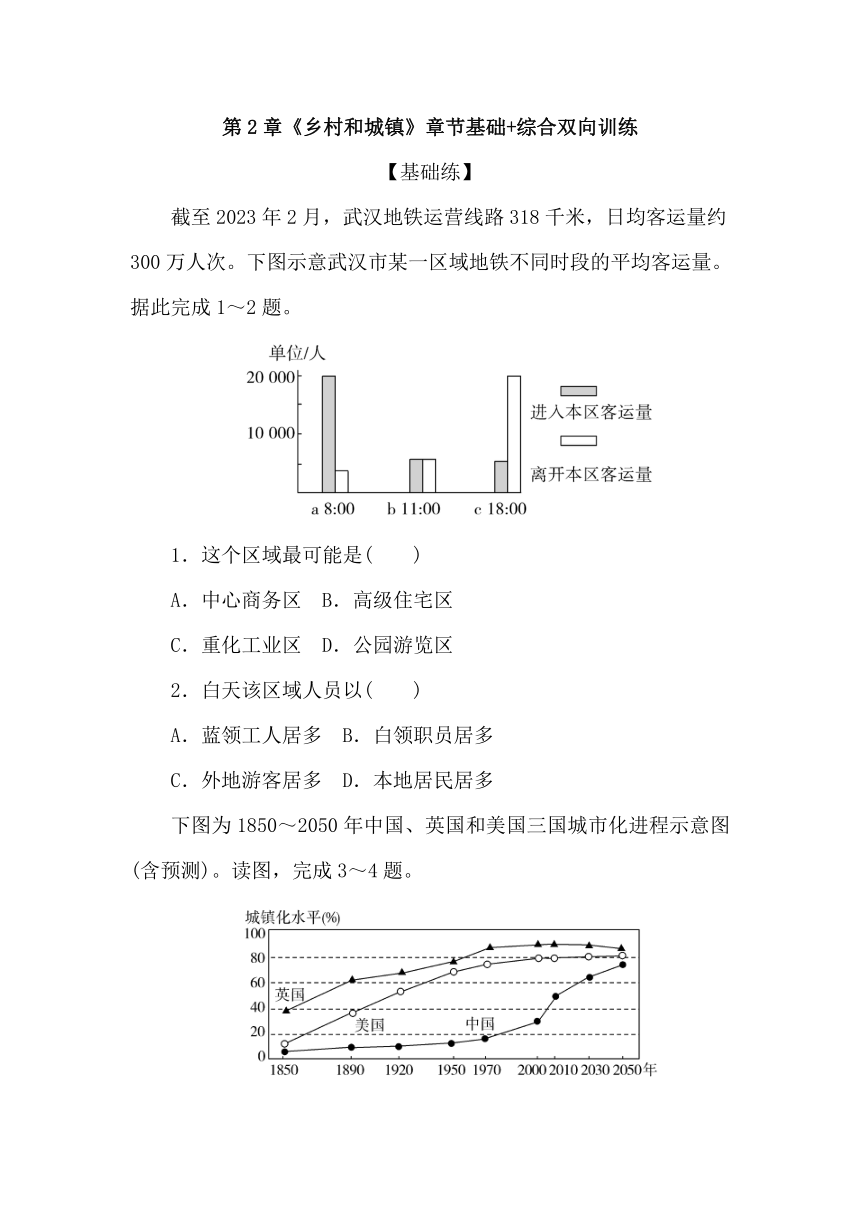

截至2023年2月,武汉地铁运营线路318千米,日均客运量约300万人次。下图示意武汉市某一区域地铁不同时段的平均客运量。据此完成1~2题。

1.这个区域最可能是( )

A.中心商务区 B.高级住宅区

C.重化工业区 D.公园游览区

2.白天该区域人员以( )

A.蓝领工人居多 B.白领职员居多

C.外地游客居多 D.本地居民居多

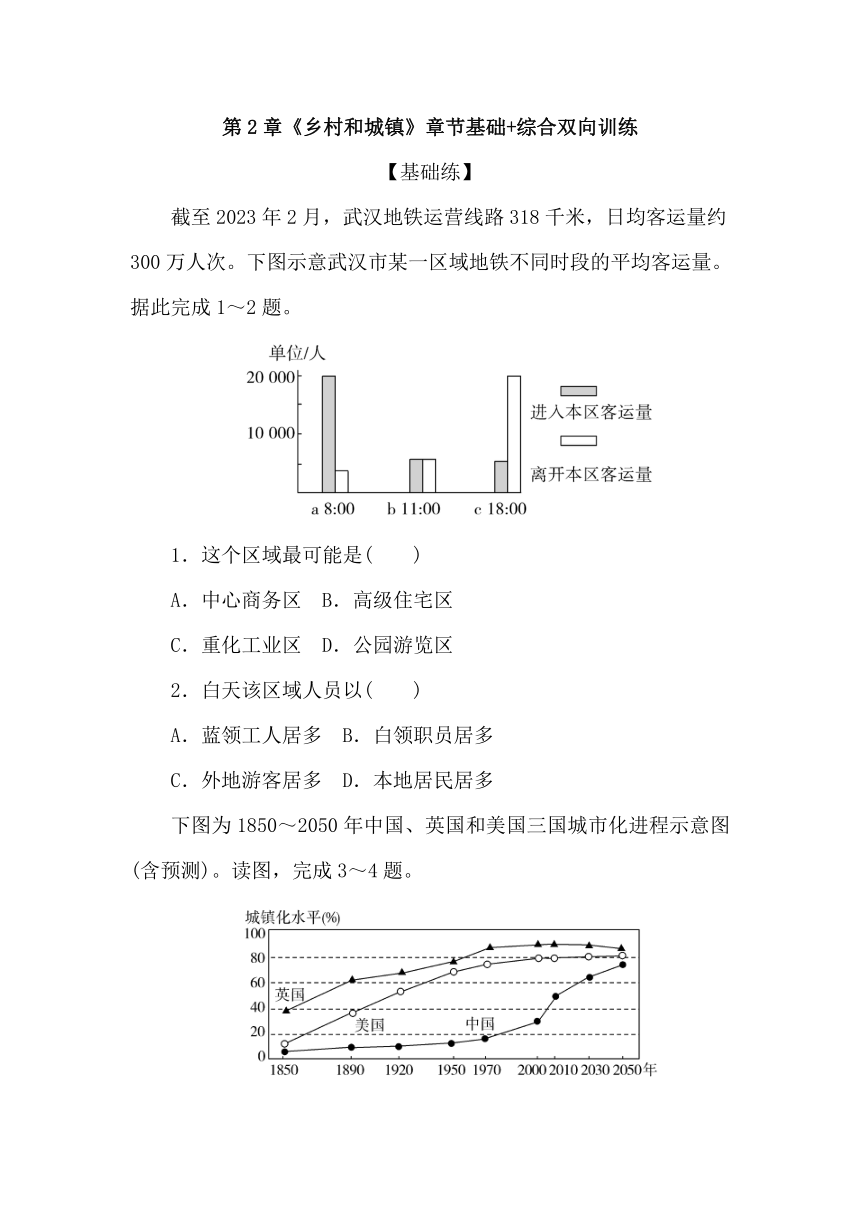

下图为1850~2050年中国、英国和美国三国城市化进程示意图(含预测)。读图,完成3~4题。

3.由图可知( )

A.英国城镇化起步时间晚,城镇化水平高

B.当前中国城镇化水平接近75%

C.美国目前正处于城镇化加速阶段

D.中国与英美两国相比,当前城镇化进程快

4.下列有关我国城镇化的叙述,正确的是( )

A.起步早,水平高,发展快

B.东部地区城镇化水平高于西部地区

C.我国已进入城镇化成熟阶段

D.资源不足是制约城镇化进程的主要原因

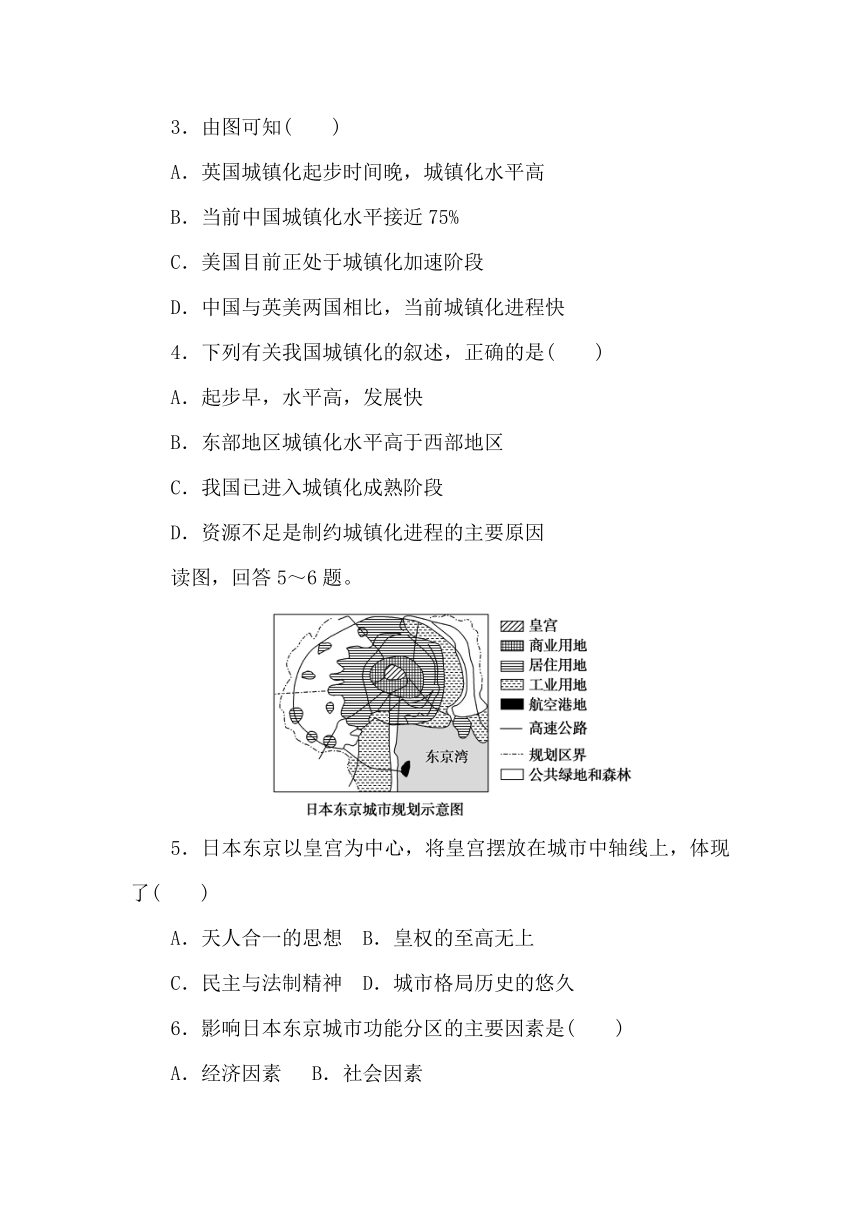

读图,回答5~6题。

5.日本东京以皇宫为中心,将皇宫摆放在城市中轴线上,体现了( )

A.天人合一的思想 B.皇权的至高无上

C.民主与法制精神 D.城市格局历史的悠久

6.影响日本东京城市功能分区的主要因素是( )

A.经济因素 B.社会因素

C.历史因素 D.环境因素

读下图,回答7~8题。

7.以上两图体现了建筑物在________方面的差异( )

A.空间布局形式 B.建筑结构

C.地域组合 D.以上三个方面

8.形成这种差异的原因是( )

A.自然环境的差异

B.科技发展水平的差异

C.社会经济发展水平的差异

D.地域文化的差异

下面两图为经地理信息系统处理的我国某湖泊在不同时期的数据属性资料图。读图回答9~10题。

9.与图1相比,图2中湖泊土地利用类型面积变化最大的是( )

A.鱼排水箱 B.裸地居民地

C.湖泊水域 D.绿洲草地

10.与图1相比,图2中湖泊土地利用类型发生显著变化的原因主要是( )

A.泥沙淤积日益严重 B.湖泊水位下降较大

C.渔业资源过度捕捞 D.围湖造田日益严重

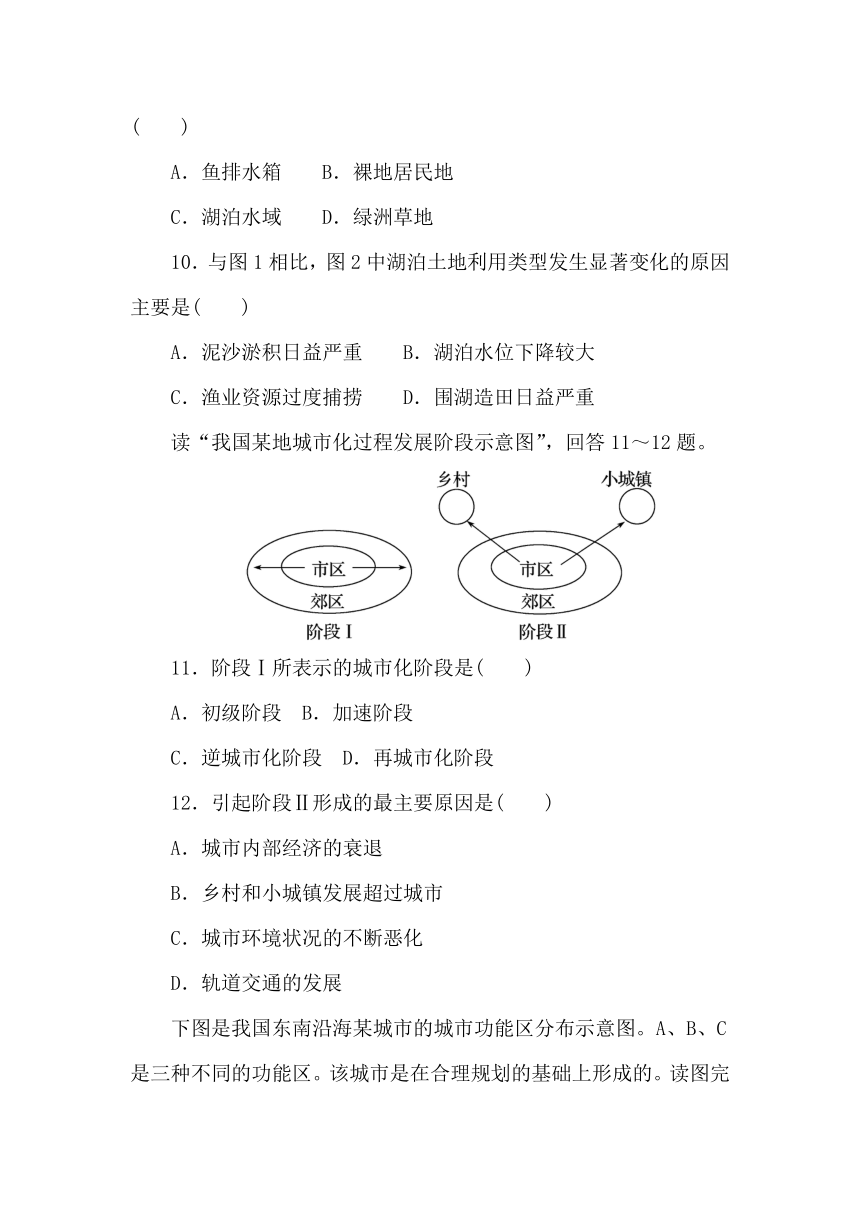

读“我国某地城市化过程发展阶段示意图”,回答11~12题。

11.阶段Ⅰ所表示的城市化阶段是( )

A.初级阶段 B.加速阶段

C.逆城市化阶段 D.再城市化阶段

12.引起阶段Ⅱ形成的最主要原因是( )

A.城市内部经济的衰退

B.乡村和小城镇发展超过城市

C.城市环境状况的不断恶化

D.轨道交通的发展

下图是我国东南沿海某城市的城市功能区分布示意图。A、B、C是三种不同的功能区。该城市是在合理规划的基础上形成的。读图完成13~14题。

13.图中三种功能区分别是商业区、工业区和住宅区。A、B、C分别代表的功能区是( )

A.商业区、住宅区、工业区

B.住宅区、商业区、工业区

C.工业区、商业区、住宅区

D.商业区、工业区、住宅区

14.下列叙述中,不属于功能区C区位优势的是( )

A.滨江临海,水运条件好,交通便利

B.水源充足,地势平坦

C.位于城市河流的下游地区,对城市的污染较小

D.人口稠密,劳动力充足

如图为我国某中等城市常住人口数量与距市中心距离的关系图。据此完成15~16题。

15.①区域常住人口数量较少的主要原因是该区域( )

A.环境极差 B.地价太高

C.交通不便 D.设施不全

16.③区域可能属于( )

A.工业区 B.住宅区

C.商业区 D.行政区

中国传统村落,指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。读中国传统村落在八大地区的空间分布图,回答17~18题。

17.由图可知,传统村落的空间分布特征是( )

A.北多南少 B.东多西少

C.西南地区最多 D.西北地区最少

18.传统村落的空间分布影响因素较小的是( )

A.离海远近 B.地形地貌

C.文化习俗 D.农耕文明

中国人口味之杂,堪称世界之冠,但也有一定规律可循,“南甜北咸,东酸西辣”,在一定程度上反映了我国饮食文化的地区差异。湖南、湖北、江西、贵州、四川等地居民多喜辣,素有“贵州人不怕辣,湖南人辣不怕,四川人怕不辣”之说,这种食俗与当地气候有直接关系。据此完成19~20题。

19.由材料分析,文化和自然环境的关系是( )

A.自然环境是文化现象产生的基础

B.在不同的自然环境下,产生的文化现象是完全不同的

C.某地文化的形成只与自然环境有关而与人文社会环境无关

D.自然环境影响文化,但文化不会影响自然环境

20.下列关于材料中提到的湖南等地居民喜辣的原因,错误的是( )

A.这些地区是我国的高温地区,居民吃辣可以帮助消化,增强食欲,增加体内发热量

B.有助于防止高湿期间人们常有的消化液分泌少、肠胃蠕动减弱现象

C.有助于防止凉季潮湿期间人们易患风湿病、腰肌痛等

D.主要由于这些地区的气候适宜辣椒生长,辣椒的生产量大

21.阅读图文材料,完成下列问题。

下图示意某城市规划,该城市拟在甲处建钢铁厂,在乙处建设保障性住房。

(1)请从环境角度说明甲处建钢铁厂的合理性。

(2)分析乙处保障性住房选址的优势。

22.阅读图文材料,回答下列问题。

2023年政府工作报告指出,我国城镇化处在快速发展中后期,提高城镇化质量是首位。下图为世界及大洲不同年代的城镇化水平对比图。

(1)在甲、乙两大洲中任选一个,指出该大洲的城市化发展特点。

(2)请你为我国提高城镇化质量献计献策。

【综合练】

读“某城市功能区人口数量日变化示意图”,完成23~24题。

23.该功能区最有可能是( )

A.住宅区 B.商业区

C.工业区 D.文教区

24.此类功能区通常位于( )

①城市中心区 ②高校密集区

③交通干道旁 ④城市边缘地带

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

某地理课外活动小组制作专题地图,运用地理信息技术打开河流、城镇两个图层(下图),图层中十字星的经纬度相同。完成25~26题。

25.如果将两个图层叠加,所得地图为下图中的( )

26.图层叠加后进行的专题研究可能是( )

A.计算城市水域面积

B.规划区域公路选线

C.了解城市地域结构变化

D.预测区域洪涝灾害发生频次

通州作为北京城市副中心,将打造一片9.8平方千米的城市绿心。绿心不只是单纯的绿地,也是通州的市民活动中心。通州将建设成为宜居宜业的城市社区。下图示意通州地理位置。据此完成27~29题。

27.城市绿心西北侧的运河核心区是副中心的发展引擎区,适宜布局( )

A.住宅区 B.工业区

C.商业区 D.行政区

28.北京规划城市副中心的主要原因是( )

A.提高城市化水平 B.扩大城市规模

C.缓解大城市问题 D.美化城市环境

29.城市绿心除绿地外,还可以规划( )

A.图书馆 B.大型医院

C.商贸中心 D.大学城

城市渠化是指将城市内河河道取直,硬化河堤、河底,改造岸坡为直立砌墙或混凝土墙,把天然河道变成人工明渠。据此完成30~31题。

30.我国各地在城市化过程中均存在不同程度的城市渠化现象,其主要作用是( )

A.改善城市供水条件 B.增加休憩娱乐场所

C.提升内河航运能力 D.增强排污排涝能力

31.城市渠化对地理环境产生的负面影响是( )

A.河流流速减慢,泥沙淤积加重

B.底栖生物生存环境变化,生物多样性减少

C.阻断与地下径流的联系,地下水位上升

D.河道取直,水质恶化

下面图甲示意我国大部分城市道路两侧绿化种植池现状,针对当前的城市问题有环保学者提出设计建议(图乙所示)。读图,据此完成32~33题。

32.图甲中路缘石与种植池这样设计的主要原因最可能为( )

A.阻挡雨水杂物 B.美化城市环境

C.防止人为践踏 D.减少建设成本

33.环保学者提出的设计建议主要解决的是城市 ( )

A.热岛问题 B.内涝问题

C.拥堵问题 D.大气污染问题

下面为某平原城市功能分区示意图(图1)以及该城市甲—乙沿线地租变化示意图(图2)。读图,完成34~35题。

34.若该城市功能区布局合理,则其主导风向可能是( )

A.西风 B.东南风

C.东风 D.南风

35.地租变化曲线图基本能反映城市功能分区,图中甲—乙沿线地租变化的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

地坑院被称为中国北方的“地下四合院”,已有约四千年历史了。地坑院的构造是在平整的地面上挖一个正方形或长方形的深坑,深6~7米,然后在坑的四壁挖若干孔窑洞,其中一孔窑洞凿成斜坡,形成阶梯状弧形通道通向地面,以便人们出行。读图,回答36~37题。

36.地坑院反映的当地自然环境特征是( )

A.气候冬暖夏凉 B.木材短缺

C.降水稀少 D.地广人稀

37.图中地坑院出入通道周围的砖墙,主要作用是( )

A.挡风 B.防水

C.阻沙 D.美化

读城市化速度随时间的变化图,回答38~39题。

38.关于图中各个时段城市化特点的叙述,正确的是( )

A.在M时段,城市化发展较快

B.在P时段,城市化水平较高

C.在N时段,城市化水平较高

D.在N时段,人口向城市迅速集聚

39.孟加拉国、中国和英国处于图中的时段依次是( )

A.M、P、N B.M、N、P

C.P、M、N D.N、M、P

哈尼族梯田生态系统被文化生态学家盛赞为江河—森林—村寨—梯田同构的“人与自然高度协调的、良性循环的生态系统”。据此完成40~41题。

40.哈尼族人村寨的选址,主要目的是( )

A.对外交通便利 B.避免洪涝灾害

C.获得清洁的水源 D.观赏梯田美景

41.维持这一生态系统,实现“人与自然高度协调”的关键是( )

A.提供水源的江河

B.受村规、民约保护的森林

C.哈尼族的村寨

D.层层叠叠的梯田

根据所学知识,回答42~43题。

42.下列说法正确的是( )

A.地域文化一旦形成,便不会因其他因素而改变

B.“地域”文化中的“地域”越大,地域文化特点便愈加明显

C.在同一国家的城市其文化特征基本相似

D.地域文化对城市的影响主要表现在对城市建筑的影响上

43.城市建筑景观和格局往往反映地域文化对城市的影响。下列城市格局或建筑特点能反映中国地域文化对城市影响的是( )

A.市中心有市民集中广场、大教堂等

B.市中心区一般少有现代化高楼大厦

C.城中有墙、园中有墙、宅中有墙

D.宫殿式建筑有喷泉、雕塑等

44.某城市用地及规划示意图,回答下列问题。

(1)老城区位于城市的西北部,试述最初在此设城的有利区位条件。

(2)试分析该城市商业区规划在该处的原因。

(3)A、B、C、D四地为规划用地,哪块适宜建设化学工业园区?试简述理由。

45.阅读图文材料,回答下列问题。

地域文化是一定地域人类活动的产物,地域的地理环境在一定程度上影响着地域文化的形成,但地域文化对人类的生产和生活也会产生重要影响。建筑物作为物质文化景观,最能体现一定的地域文化特色,也能在一定程度上体现地理环境特点。

广州西关大屋和北京四合院分别是我国岭南和北方最具地域文化特色的民居。

(1)广州西关大屋和北京四合院共同反映了中国地域文化怎样的特点?

(2)仔细观察有关图片,说出南北方民居的建筑结构反映的各自怎样的地理环境特点,列表说明。

46.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一 客家人是一个具有显著特征的汉族民系。客家先祖原本居住在北方,由于各种原因南迁,定居在闽粤赣边地区。由于当时客家人大多居住在偏僻的山区或深山密林之中,不但建筑材料匮乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,而且还惧怕当地人的袭扰,客家人便建造了一种“抵御性”的城堡式住宅——土楼。他们利用当地的土、卵石和杉木,用垒筑的方式建筑了高达五六层的或圆形、或方形的可住几十户甚至上百户的客家土楼。楼内数百人聚族而居,不分辈分大小,一律平等,同样大小的居住单元,不论朝向,不论方位。客家土楼成为民居建筑的一大奇观。

材料二 客家先民从西晋永嘉之乱起,开始陆续从中原向南方迁徙,福建永定是客家人的聚集地。永定境内崇山峻岭,有“八山一水一分田”的说法,“永定”意为永远平定(缘于“明成化十四年”,流贼钟三等啸聚溪南,巡抚奏折置县镇之)。

(1)历史上,客家人修建的土楼除了有居住功能外,还具有的主要功能是________。土楼采用的建筑材料是受________因素的影响,建筑的方式又与________因素有关。

(2)结合材料,说明客家人迁入永定后建筑土楼的原因。

(3)这种居住方式说明了客家人的什么特征?

(4)你是否赞同继续在当地建筑传统的土楼。请表明态度并说明理由。

参考答案:

【基础练】

1.A 2.B

3.D 4.B

5.B 6.C

7.B 8.D

9.C 10.A

11.B 12.C

13.A 14.D

15.B 16.B

17.C 18.A

19.A 20.D

21.

(1)位于城市盛行风的下风向,对城市空气污染小;位于河流下游,对水源污染小;位于城市外缘,有绿化隔离带减轻对市区的影响。

(2)位于主城外围,地租相对较低;交通干线附近,交通便利;位于工业区和市中心之间,既方便工人上下班又方便购物。

22.

(1)甲:城镇化水平较低,起步较晚,发展速度较快。

乙:城镇化水平较高,起步较早,发展速度较慢。

(2)更好解决群众住房问题,改善居住条件;提高城镇公共服务水平和覆盖面;推动城镇基础设施建设,加快城镇综合交通网建设,优先发展公共交通;发展高端产业和创新产业;美化城市环境,治理环境污染;改革完善相关机制和政策。

【综合练】

23.B 24.B

25.D 26.B

27.C 28.C 29.A

30.D 31.B

32.C 33.B

34.A 35.C

36.C 37.B

38.C 39.A

40.C 41.B

42.D 43.C

44.

(1)临近河流,水源丰富;水运交通便捷。

(2)位于市中心,交通便捷;接近最大消费人群等。

(3)A处。A处位于城市盛行风的下风向(或者最小风频的上风地带);河流下游处;与主要居住区保持一定距离;与原有工业区和仓储区相连。(任答两点即可)

45.

(1)内向性,封闭性,长者为尊,天人合一,农业文化。

(2)

地域 民居结构特点 民居反映的地理环境特点

北方 低矮,门、窗户均较小,严实 冬季寒冷,多风沙天气

南方 高敞,门、窗户宽大,通透性好,屋檐多长廊 潮湿多雨的天气

46.

(1)安全防卫功能 自然环境 技术水平

(2)面对动荡的社会环境及恶劣的自然环境,土楼可防御外敌或者猛兽入侵;永定多山地,土楼层数多、占地少,有利于节约土地;当时建筑材料匮乏,当地有丰富的黄土、木材、石材等资源,可就地取材。

(3)客家人由于数代不断南迁,形成家族内部极强的凝聚力,只有家族内部的紧密团结才能使其在新的居住地生存下来。其居住方式体现了家族内部的平等团结。

(4)赞同。理由:不断传承中国优秀传统文化和技艺;相较于现代建筑,土楼节能(冬暖夏凉)环保(土楼废弃的土、木材不会污染环境)。

不赞同。理由:土楼早期的防御功能在现代已经丧失;土楼大聚居特点与现代生活方式不符合。

【基础练】

截至2023年2月,武汉地铁运营线路318千米,日均客运量约300万人次。下图示意武汉市某一区域地铁不同时段的平均客运量。据此完成1~2题。

1.这个区域最可能是( )

A.中心商务区 B.高级住宅区

C.重化工业区 D.公园游览区

2.白天该区域人员以( )

A.蓝领工人居多 B.白领职员居多

C.外地游客居多 D.本地居民居多

下图为1850~2050年中国、英国和美国三国城市化进程示意图(含预测)。读图,完成3~4题。

3.由图可知( )

A.英国城镇化起步时间晚,城镇化水平高

B.当前中国城镇化水平接近75%

C.美国目前正处于城镇化加速阶段

D.中国与英美两国相比,当前城镇化进程快

4.下列有关我国城镇化的叙述,正确的是( )

A.起步早,水平高,发展快

B.东部地区城镇化水平高于西部地区

C.我国已进入城镇化成熟阶段

D.资源不足是制约城镇化进程的主要原因

读图,回答5~6题。

5.日本东京以皇宫为中心,将皇宫摆放在城市中轴线上,体现了( )

A.天人合一的思想 B.皇权的至高无上

C.民主与法制精神 D.城市格局历史的悠久

6.影响日本东京城市功能分区的主要因素是( )

A.经济因素 B.社会因素

C.历史因素 D.环境因素

读下图,回答7~8题。

7.以上两图体现了建筑物在________方面的差异( )

A.空间布局形式 B.建筑结构

C.地域组合 D.以上三个方面

8.形成这种差异的原因是( )

A.自然环境的差异

B.科技发展水平的差异

C.社会经济发展水平的差异

D.地域文化的差异

下面两图为经地理信息系统处理的我国某湖泊在不同时期的数据属性资料图。读图回答9~10题。

9.与图1相比,图2中湖泊土地利用类型面积变化最大的是( )

A.鱼排水箱 B.裸地居民地

C.湖泊水域 D.绿洲草地

10.与图1相比,图2中湖泊土地利用类型发生显著变化的原因主要是( )

A.泥沙淤积日益严重 B.湖泊水位下降较大

C.渔业资源过度捕捞 D.围湖造田日益严重

读“我国某地城市化过程发展阶段示意图”,回答11~12题。

11.阶段Ⅰ所表示的城市化阶段是( )

A.初级阶段 B.加速阶段

C.逆城市化阶段 D.再城市化阶段

12.引起阶段Ⅱ形成的最主要原因是( )

A.城市内部经济的衰退

B.乡村和小城镇发展超过城市

C.城市环境状况的不断恶化

D.轨道交通的发展

下图是我国东南沿海某城市的城市功能区分布示意图。A、B、C是三种不同的功能区。该城市是在合理规划的基础上形成的。读图完成13~14题。

13.图中三种功能区分别是商业区、工业区和住宅区。A、B、C分别代表的功能区是( )

A.商业区、住宅区、工业区

B.住宅区、商业区、工业区

C.工业区、商业区、住宅区

D.商业区、工业区、住宅区

14.下列叙述中,不属于功能区C区位优势的是( )

A.滨江临海,水运条件好,交通便利

B.水源充足,地势平坦

C.位于城市河流的下游地区,对城市的污染较小

D.人口稠密,劳动力充足

如图为我国某中等城市常住人口数量与距市中心距离的关系图。据此完成15~16题。

15.①区域常住人口数量较少的主要原因是该区域( )

A.环境极差 B.地价太高

C.交通不便 D.设施不全

16.③区域可能属于( )

A.工业区 B.住宅区

C.商业区 D.行政区

中国传统村落,指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。读中国传统村落在八大地区的空间分布图,回答17~18题。

17.由图可知,传统村落的空间分布特征是( )

A.北多南少 B.东多西少

C.西南地区最多 D.西北地区最少

18.传统村落的空间分布影响因素较小的是( )

A.离海远近 B.地形地貌

C.文化习俗 D.农耕文明

中国人口味之杂,堪称世界之冠,但也有一定规律可循,“南甜北咸,东酸西辣”,在一定程度上反映了我国饮食文化的地区差异。湖南、湖北、江西、贵州、四川等地居民多喜辣,素有“贵州人不怕辣,湖南人辣不怕,四川人怕不辣”之说,这种食俗与当地气候有直接关系。据此完成19~20题。

19.由材料分析,文化和自然环境的关系是( )

A.自然环境是文化现象产生的基础

B.在不同的自然环境下,产生的文化现象是完全不同的

C.某地文化的形成只与自然环境有关而与人文社会环境无关

D.自然环境影响文化,但文化不会影响自然环境

20.下列关于材料中提到的湖南等地居民喜辣的原因,错误的是( )

A.这些地区是我国的高温地区,居民吃辣可以帮助消化,增强食欲,增加体内发热量

B.有助于防止高湿期间人们常有的消化液分泌少、肠胃蠕动减弱现象

C.有助于防止凉季潮湿期间人们易患风湿病、腰肌痛等

D.主要由于这些地区的气候适宜辣椒生长,辣椒的生产量大

21.阅读图文材料,完成下列问题。

下图示意某城市规划,该城市拟在甲处建钢铁厂,在乙处建设保障性住房。

(1)请从环境角度说明甲处建钢铁厂的合理性。

(2)分析乙处保障性住房选址的优势。

22.阅读图文材料,回答下列问题。

2023年政府工作报告指出,我国城镇化处在快速发展中后期,提高城镇化质量是首位。下图为世界及大洲不同年代的城镇化水平对比图。

(1)在甲、乙两大洲中任选一个,指出该大洲的城市化发展特点。

(2)请你为我国提高城镇化质量献计献策。

【综合练】

读“某城市功能区人口数量日变化示意图”,完成23~24题。

23.该功能区最有可能是( )

A.住宅区 B.商业区

C.工业区 D.文教区

24.此类功能区通常位于( )

①城市中心区 ②高校密集区

③交通干道旁 ④城市边缘地带

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

某地理课外活动小组制作专题地图,运用地理信息技术打开河流、城镇两个图层(下图),图层中十字星的经纬度相同。完成25~26题。

25.如果将两个图层叠加,所得地图为下图中的( )

26.图层叠加后进行的专题研究可能是( )

A.计算城市水域面积

B.规划区域公路选线

C.了解城市地域结构变化

D.预测区域洪涝灾害发生频次

通州作为北京城市副中心,将打造一片9.8平方千米的城市绿心。绿心不只是单纯的绿地,也是通州的市民活动中心。通州将建设成为宜居宜业的城市社区。下图示意通州地理位置。据此完成27~29题。

27.城市绿心西北侧的运河核心区是副中心的发展引擎区,适宜布局( )

A.住宅区 B.工业区

C.商业区 D.行政区

28.北京规划城市副中心的主要原因是( )

A.提高城市化水平 B.扩大城市规模

C.缓解大城市问题 D.美化城市环境

29.城市绿心除绿地外,还可以规划( )

A.图书馆 B.大型医院

C.商贸中心 D.大学城

城市渠化是指将城市内河河道取直,硬化河堤、河底,改造岸坡为直立砌墙或混凝土墙,把天然河道变成人工明渠。据此完成30~31题。

30.我国各地在城市化过程中均存在不同程度的城市渠化现象,其主要作用是( )

A.改善城市供水条件 B.增加休憩娱乐场所

C.提升内河航运能力 D.增强排污排涝能力

31.城市渠化对地理环境产生的负面影响是( )

A.河流流速减慢,泥沙淤积加重

B.底栖生物生存环境变化,生物多样性减少

C.阻断与地下径流的联系,地下水位上升

D.河道取直,水质恶化

下面图甲示意我国大部分城市道路两侧绿化种植池现状,针对当前的城市问题有环保学者提出设计建议(图乙所示)。读图,据此完成32~33题。

32.图甲中路缘石与种植池这样设计的主要原因最可能为( )

A.阻挡雨水杂物 B.美化城市环境

C.防止人为践踏 D.减少建设成本

33.环保学者提出的设计建议主要解决的是城市 ( )

A.热岛问题 B.内涝问题

C.拥堵问题 D.大气污染问题

下面为某平原城市功能分区示意图(图1)以及该城市甲—乙沿线地租变化示意图(图2)。读图,完成34~35题。

34.若该城市功能区布局合理,则其主导风向可能是( )

A.西风 B.东南风

C.东风 D.南风

35.地租变化曲线图基本能反映城市功能分区,图中甲—乙沿线地租变化的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

地坑院被称为中国北方的“地下四合院”,已有约四千年历史了。地坑院的构造是在平整的地面上挖一个正方形或长方形的深坑,深6~7米,然后在坑的四壁挖若干孔窑洞,其中一孔窑洞凿成斜坡,形成阶梯状弧形通道通向地面,以便人们出行。读图,回答36~37题。

36.地坑院反映的当地自然环境特征是( )

A.气候冬暖夏凉 B.木材短缺

C.降水稀少 D.地广人稀

37.图中地坑院出入通道周围的砖墙,主要作用是( )

A.挡风 B.防水

C.阻沙 D.美化

读城市化速度随时间的变化图,回答38~39题。

38.关于图中各个时段城市化特点的叙述,正确的是( )

A.在M时段,城市化发展较快

B.在P时段,城市化水平较高

C.在N时段,城市化水平较高

D.在N时段,人口向城市迅速集聚

39.孟加拉国、中国和英国处于图中的时段依次是( )

A.M、P、N B.M、N、P

C.P、M、N D.N、M、P

哈尼族梯田生态系统被文化生态学家盛赞为江河—森林—村寨—梯田同构的“人与自然高度协调的、良性循环的生态系统”。据此完成40~41题。

40.哈尼族人村寨的选址,主要目的是( )

A.对外交通便利 B.避免洪涝灾害

C.获得清洁的水源 D.观赏梯田美景

41.维持这一生态系统,实现“人与自然高度协调”的关键是( )

A.提供水源的江河

B.受村规、民约保护的森林

C.哈尼族的村寨

D.层层叠叠的梯田

根据所学知识,回答42~43题。

42.下列说法正确的是( )

A.地域文化一旦形成,便不会因其他因素而改变

B.“地域”文化中的“地域”越大,地域文化特点便愈加明显

C.在同一国家的城市其文化特征基本相似

D.地域文化对城市的影响主要表现在对城市建筑的影响上

43.城市建筑景观和格局往往反映地域文化对城市的影响。下列城市格局或建筑特点能反映中国地域文化对城市影响的是( )

A.市中心有市民集中广场、大教堂等

B.市中心区一般少有现代化高楼大厦

C.城中有墙、园中有墙、宅中有墙

D.宫殿式建筑有喷泉、雕塑等

44.某城市用地及规划示意图,回答下列问题。

(1)老城区位于城市的西北部,试述最初在此设城的有利区位条件。

(2)试分析该城市商业区规划在该处的原因。

(3)A、B、C、D四地为规划用地,哪块适宜建设化学工业园区?试简述理由。

45.阅读图文材料,回答下列问题。

地域文化是一定地域人类活动的产物,地域的地理环境在一定程度上影响着地域文化的形成,但地域文化对人类的生产和生活也会产生重要影响。建筑物作为物质文化景观,最能体现一定的地域文化特色,也能在一定程度上体现地理环境特点。

广州西关大屋和北京四合院分别是我国岭南和北方最具地域文化特色的民居。

(1)广州西关大屋和北京四合院共同反映了中国地域文化怎样的特点?

(2)仔细观察有关图片,说出南北方民居的建筑结构反映的各自怎样的地理环境特点,列表说明。

46.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一 客家人是一个具有显著特征的汉族民系。客家先祖原本居住在北方,由于各种原因南迁,定居在闽粤赣边地区。由于当时客家人大多居住在偏僻的山区或深山密林之中,不但建筑材料匮乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,而且还惧怕当地人的袭扰,客家人便建造了一种“抵御性”的城堡式住宅——土楼。他们利用当地的土、卵石和杉木,用垒筑的方式建筑了高达五六层的或圆形、或方形的可住几十户甚至上百户的客家土楼。楼内数百人聚族而居,不分辈分大小,一律平等,同样大小的居住单元,不论朝向,不论方位。客家土楼成为民居建筑的一大奇观。

材料二 客家先民从西晋永嘉之乱起,开始陆续从中原向南方迁徙,福建永定是客家人的聚集地。永定境内崇山峻岭,有“八山一水一分田”的说法,“永定”意为永远平定(缘于“明成化十四年”,流贼钟三等啸聚溪南,巡抚奏折置县镇之)。

(1)历史上,客家人修建的土楼除了有居住功能外,还具有的主要功能是________。土楼采用的建筑材料是受________因素的影响,建筑的方式又与________因素有关。

(2)结合材料,说明客家人迁入永定后建筑土楼的原因。

(3)这种居住方式说明了客家人的什么特征?

(4)你是否赞同继续在当地建筑传统的土楼。请表明态度并说明理由。

参考答案:

【基础练】

1.A 2.B

3.D 4.B

5.B 6.C

7.B 8.D

9.C 10.A

11.B 12.C

13.A 14.D

15.B 16.B

17.C 18.A

19.A 20.D

21.

(1)位于城市盛行风的下风向,对城市空气污染小;位于河流下游,对水源污染小;位于城市外缘,有绿化隔离带减轻对市区的影响。

(2)位于主城外围,地租相对较低;交通干线附近,交通便利;位于工业区和市中心之间,既方便工人上下班又方便购物。

22.

(1)甲:城镇化水平较低,起步较晚,发展速度较快。

乙:城镇化水平较高,起步较早,发展速度较慢。

(2)更好解决群众住房问题,改善居住条件;提高城镇公共服务水平和覆盖面;推动城镇基础设施建设,加快城镇综合交通网建设,优先发展公共交通;发展高端产业和创新产业;美化城市环境,治理环境污染;改革完善相关机制和政策。

【综合练】

23.B 24.B

25.D 26.B

27.C 28.C 29.A

30.D 31.B

32.C 33.B

34.A 35.C

36.C 37.B

38.C 39.A

40.C 41.B

42.D 43.C

44.

(1)临近河流,水源丰富;水运交通便捷。

(2)位于市中心,交通便捷;接近最大消费人群等。

(3)A处。A处位于城市盛行风的下风向(或者最小风频的上风地带);河流下游处;与主要居住区保持一定距离;与原有工业区和仓储区相连。(任答两点即可)

45.

(1)内向性,封闭性,长者为尊,天人合一,农业文化。

(2)

地域 民居结构特点 民居反映的地理环境特点

北方 低矮,门、窗户均较小,严实 冬季寒冷,多风沙天气

南方 高敞,门、窗户宽大,通透性好,屋檐多长廊 潮湿多雨的天气

46.

(1)安全防卫功能 自然环境 技术水平

(2)面对动荡的社会环境及恶劣的自然环境,土楼可防御外敌或者猛兽入侵;永定多山地,土楼层数多、占地少,有利于节约土地;当时建筑材料匮乏,当地有丰富的黄土、木材、石材等资源,可就地取材。

(3)客家人由于数代不断南迁,形成家族内部极强的凝聚力,只有家族内部的紧密团结才能使其在新的居住地生存下来。其居住方式体现了家族内部的平等团结。

(4)赞同。理由:不断传承中国优秀传统文化和技艺;相较于现代建筑,土楼节能(冬暖夏凉)环保(土楼废弃的土、木材不会污染环境)。

不赞同。理由:土楼早期的防御功能在现代已经丧失;土楼大聚居特点与现代生活方式不符合。

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少