浙教版科学 七下 2.2-2.5(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 七下 2.2-2.5(一)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1002.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-15 09:22:40 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学七下对环境的察觉2.2-2.5(一)(含答案)

一、选择题

1.一年的相处,相信你和同学之间已经非常熟悉了,甚至可以做到“闻其声,知其人”,那么通过声音识别同学的主要依据是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.声速

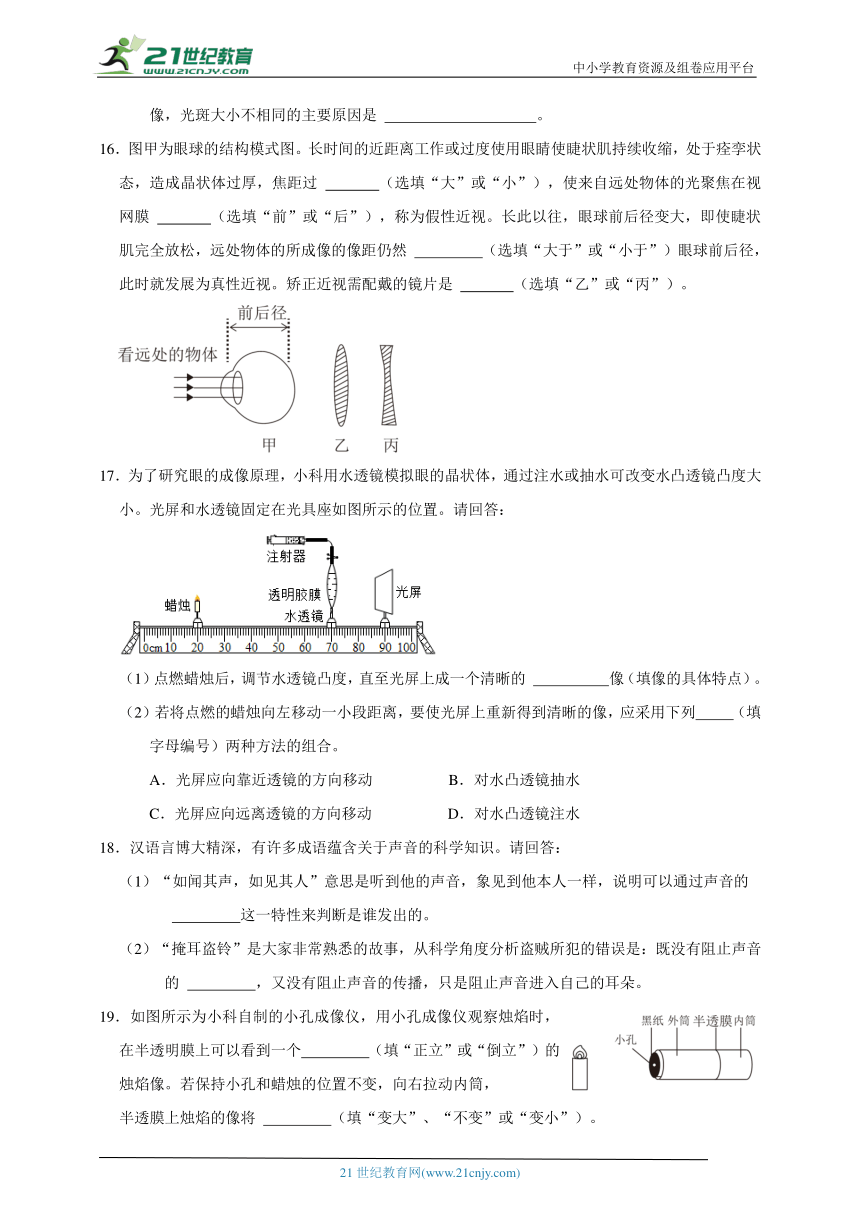

2.生活中我们经常能看到各种“影像”,以下选项中与“岸边的人在水中所成的倒影”的成因相同是( )

A.路灯下的“人影” B.水中的云彩

C.水中折断的筷子 D.电影屏幕上的影像

3.小科家有一面倾斜的平面镜,当他走向平面镜时,下列描述符合事实的是( )

A.镜子中的像变大了

B.镜中的像将远离小科

C.像与小科的连线与镜面垂直

D.像到镜子的距离和小科到镜子的距离不相等

4.随着环保意识的增强,噪声引发的烦恼逐渐成为老百姓关心的“烦心事”,下列哪种措施不能减弱噪声的是( )

A.城区内禁止机动车鸣笛 B.减少二氧化碳气体的排放

C.城市高架路上安装隔音屏 D.给汽车排气管装上消声器

5.如图所示是探究平面镜成像特点的实验装置。为了保证实验效果,应注意哪些细节( )

①该实验应选用较薄的玻璃板

②该实验应在较明亮的环境下进行

③蜡烛A和蜡烛B大小一致

④玻璃板应和坐标纸垂直

A.①② B.①③④ C.③④ D.①②③④

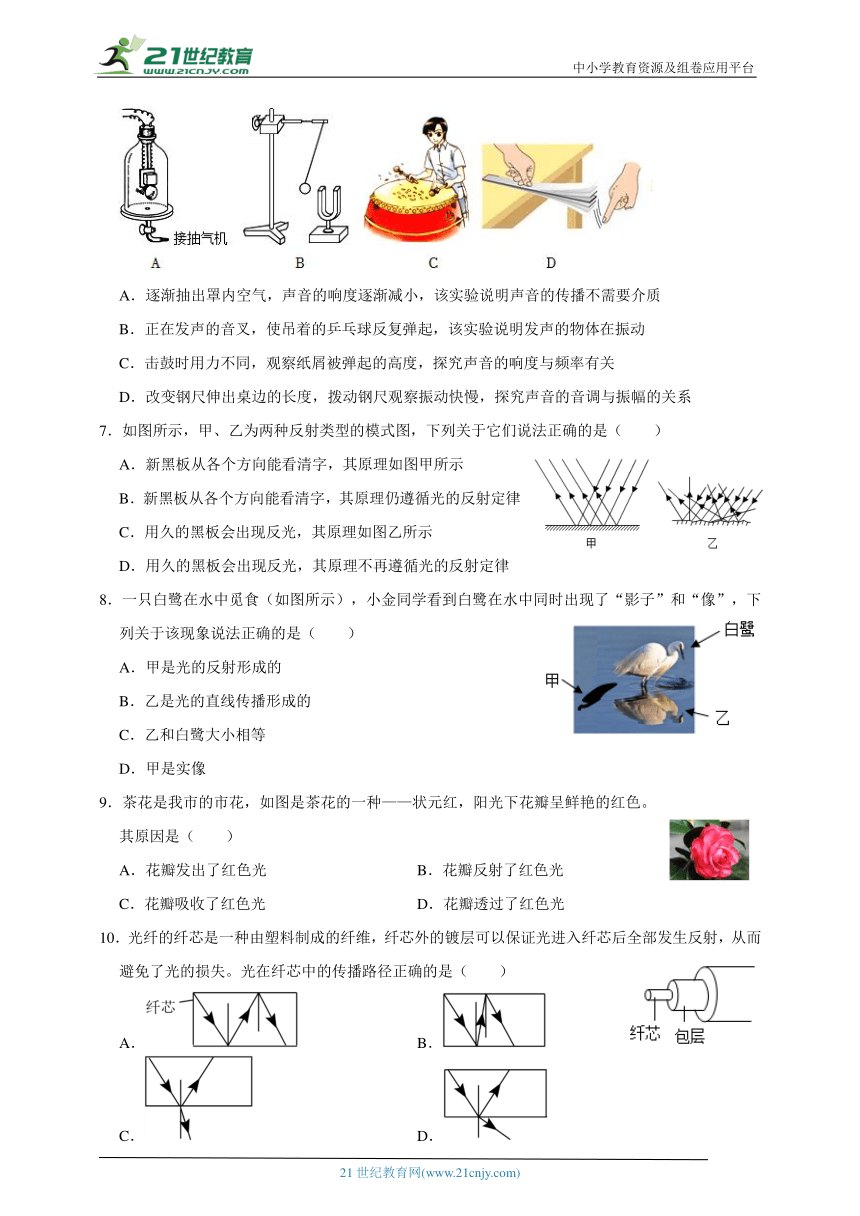

6.如图是学习声音知识时所用的几个探究实验装置,下列说法正确的是( )

A.逐渐抽出罩内空气,声音的响度逐渐减小,该实验说明声音的传播不需要介质

B.正在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起,该实验说明发声的物体在振动

C.击鼓时用力不同,观察纸屑被弹起的高度,探究声音的响度与频率有关

D.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动钢尺观察振动快慢,探究声音的音调与振幅的关系

7.如图所示,甲、乙为两种反射类型的模式图,下列关于它们说法正确的是( )

A.新黑板从各个方向能看清字,其原理如图甲所示

B.新黑板从各个方向能看清字,其原理仍遵循光的反射定律

C.用久的黑板会出现反光,其原理如图乙所示

D.用久的黑板会出现反光,其原理不再遵循光的反射定律

8.一只白鹭在水中觅食(如图所示),小金同学看到白鹭在水中同时出现了“影子”和“像”,下列关于该现象说法正确的是( )

A.甲是光的反射形成的

B.乙是光的直线传播形成的

C.乙和白鹭大小相等

D.甲是实像

9.茶花是我市的市花,如图是茶花的一种——状元红,阳光下花瓣呈鲜艳的红色。其原因是( )

A.花瓣发出了红色光 B.花瓣反射了红色光

C.花瓣吸收了红色光 D.花瓣透过了红色光

10.光纤的纤芯是一种由塑料制成的纤维,纤芯外的镀层可以保证光进入纤芯后全部发生反射,从而避免了光的损失。光在纤芯中的传播路径正确的是( )

A. B.

C. D.

11.如图所示,水平桌面上并排立着两支不同高度的蜡烛,蜡烛正前方放置一个盛满水的烧瓶。小明透过烧瓶球体部分观察蜡烛,其中可能看到的像是( )

A. B. C. D.

12.下列是教材中的一些光学实验,其中实验设计与实验目的不相符的是( )

A.甲图:将右侧背景板向后折,是为了探究反射光线与入射光线、法线是否在同一平面上

B.乙图:用茶色玻璃代替平面镜,是为了便于确定像的位置

C.丙图:往碗中加水,是为了研究光从空气射入水中时发生的折射现象

D.丁图:将近视眼镜放到凸透镜与蜡烛之间,是为了模拟近视眼的眼球缺陷及矫正

13.如图是小科复习光学知识构建的思维导图,其中“现象1”处可补充的实例是( )

A.湖水中青山的倒影 B.阳光下旗杆的影子 C.在岸边看到水中的鱼 D.雨后天空出现彩虹

14.在“探究凸透镜成像的规律”实验时,某小组测量出物距u和像距v的数据,开绘制成如图所示的图像,下列说法中正确的是( )

A.该凸透镜的焦距f=20cm

B.当物距u=8cm 时,成正立、放大的虚像,投影仪利用了这条规律

C.当物距u=30cm 时,成倒立、缩小的实像,照相机利用了这条规律

D.物体从距凸透镜30cm处向距凸透镜15cm处移动过程中,所成的像会逐渐变小

二、填空题

15.如图,小科说:爸爸,我要天上的太阳!于是小科爸爸在纸板上钻一小孔,这样就制成了一个小孔成像的简易实验装置。使用这个装置,能使桌子上出现太阳的像。

(1)太阳在桌子上所成的是 (选填“实像”或“虚像”)。

(2)晴天常会看到树荫下的地面上有很多圆形大小不同的光斑,这是太阳光透过树叶缝隙所成的像,光斑大小不相同的主要原因是 。

16.图甲为眼球的结构模式图。长时间的近距离工作或过度使用眼睛使睫状肌持续收缩,处于痊孪状态,造成晶状体过厚,焦距过 (选填“大”或“小”),使来自远处物体的光聚焦在视网膜 (选填“前”或“后”),称为假性近视。长此以往,眼球前后径变大,即使睫状肌完全放松,远处物体的所成像的像距仍然 (选填“大于”或“小于”)眼球前后径,此时就发展为真性近视。矫正近视需配戴的镜片是 (选填“乙”或“丙”)。

17.为了研究眼的成像原理,小科用水透镜模拟眼的晶状体,通过注水或抽水可改变水凸透镜凸度大小。光屏和水透镜固定在光具座如图所示的位置。请回答:

(1)点燃蜡烛后,调节水透镜凸度,直至光屏上成一个清晰的 像(填像的具体特点)。

(2)若将点燃的蜡烛向左移动一小段距离,要使光屏上重新得到清晰的像,应采用下列 (填

字母编号)两种方法的组合。

A.光屏应向靠近透镜的方向移动 B.对水凸透镜抽水

C.光屏应向远离透镜的方向移动 D.对水凸透镜注水

18.汉语言博大精深,有许多成语蕴含关于声音的科学知识。请回答:

(1)“如闻其声,如见其人”意思是听到他的声音,象见到他本人一样,说明可以通过声音的

这一特性来判断是谁发出的。

(2)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从科学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的传播,只是阻止声音进入自己的耳朵。

19.如图所示为小科自制的小孔成像仪,用小孔成像仪观察烛焰时,在半透明膜上可以看到一个 (填“正立”或“倒立”)的烛焰像。若保持小孔和蜡烛的位置不变,向右拉动内筒,

半透膜上烛焰的像将 (填“变大”、“不变”或“变小”)。

三、作图题

20.作图:

在如图中,标出三条光线的传播方向,并根据图中角度写出折射角大小。

21.在如图中,根据所给出的两条入射光线,画出相应的折射光线。

22.如图所示,由发光点S发出的某一条光线射到空气和水的界面上,同时发生折射和反射,其反射光线过P点,折射光线过Q点,试在图中按题意画出光路图。

四、探究题

23.近期,衢江区各中小学校均已开展视力检测。为更好地帮助学生理解近视成因,小科对近视形成的两个原因进行了模拟实验。

(1)实验一:近视的成因是晶状体曲度过大

步骤①:将蜡烛,凸透镜(焦距f=10cm)和光屏依次固定在光具座上,调节三者距离如图所示,光屏上出现一个清晰的物像,此时像的特点是 。

步骤②:更换凸透镜(焦距f=5cm),此时发现光屏上的像已模糊。小科应该将光屏向

移动(选填“左”或“右”),再次得到清晰的像。

(2)实验二:近视的成因是眼球的前后径过长

小科完成实验一后,若不改变原装置中凸透镜的焦距,他应如何进行实验二? 。

24.小金探究光的折射特点时,观察到光从空气射入水中的光路。

(1)根据光路的特点,小金确认反射角为 (选填“α”“β”或“γ”)。

(2)通过实验还得到如表数据,由数据可知①处为 度。

入射角α 0° 15° 30° 45° 60°

反射角β ① 15° 30° 45° 60°

折射角γ 0° 11.3° ②θ 35.4° 40.9°

(3)光从空气斜射到水面时,折射角随入射角的变化关系是:折射角随入射角的增大而增大,且折射角 (选填“大于”“等于”或“小于”)入射角。由此可推测,②处的数据θ范围是 。

A.11.3°<θ<35.4°

B.11.3°<θ<30°

C.30°<θ<35.4°

D.15°<θ<45°

25.如图是探究平面镜成像特点的实验,步骤如下:

①在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸中间位置,记下玻璃板的位置。

②将点燃的蜡烛甲放在玻璃板前面,出现蜡烛的像乙后,再将另一支大小相同的未点燃的蜡烛丙竖立在玻璃板后面, ,直至重合,用笔记下两支蜡烛的位置。

③移动蜡烛甲到另一个位置,重复上述实验。

④用直线连接每次实验中的甲和乙的位置,测量出物距和像距的大小。

(1)该实验中需要的测量工具是 。

(2)填写步骤② 中的正确操作。

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙 C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离丙

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,请判断该同学是否还能观察到蜡的像?并说出理由 。

五、解答题

26.青蛙是国家禁止捕杀三级保护动物。捕食青蛙不仅违法,而且还有可能感染寄生在蛙身上的细菌、病毒等,有害人体健康。结合所学的知识回答:

(1)稻花香里说丰年,听取蛙声一片,青蛙是通过声带的 发出声音的。

(2)井底之蛙常被用作比喻那些见识短浅的人。实际上井底的青蛙看到外面的视野要比井口大的多,如图所示。假如大雨将井全部灌满水,若青蛙在A点,请在图中画出青蛙视野的大致情况。

27.我们知道声音在不同介质中传播的速度不同。阅读表中一些介质中的声速,完成下列问题:

一些介质中的声速v(m/s)

空气(0℃) 331 冰 3230

空气(15℃) 340 铜 3750

煤油(25℃) 1324 铝 5000

水(常温) 1500 铁 5200

(1)声音在介质中传播速度的规律:① ;② ;

(2)在长为884m的金属管的一端敲击一下,在另一端先后听到两个声音,两声相隔2.43s。声音在金属管中的传播速度是多大?(此时气温约为15℃)

(3)该金属管可能是由什么材料制成的?

28.为了节能,“光导照明系统”广泛应用于地下空间照明,如图所示,其结构主要包括采光罩、导光管及漫射罩。其中,采光罩应采用透光性好且表面光滑的材料,有利于光线折射透过。下表为制造导光管、漫射罩可选用的材料。

材料 特性

A 透明、透光性好、表面光滑

B 透明、透光性好、表面凹凸不平

C 不透明、光反射率高、表面光滑

为了将足够多的太阳光“导”入到地下空间并照射向各个方向,请你结合所学知识分析,导光管和漫射罩应该分别选用哪种材料?并说明选用理由。

29.小灵利用图示的实验装置探究光的折射。在玻璃水槽中竖直放置的光屏是由E和F两个半圆形光屏组成的,NOM为两个半圆形光屏的分界线,其中光屏F可绕直径NOM前后折转。实验测量数据如表所示。

入射角 0° 30° 45° 60°

折射角 0° 22° 32° 41°

(1)如图所示,若小灵将光屏F绕直径NOM前后折转一定角度,在光屏F上 (选填“能”或“不能”)看到折射光线。

(2)根据所学知识及表格数据,当光与水面成68°角从水斜射入空气中时,折射角等于 度。

(3)为了更好地显示实验时光在水中的传播路径,请你给小灵提供一个合理的措施 。

答案

1.解:不同人的声带结构不同,发出声音的音色不同,因此“闻其声,知其人”,是通过声音的音色识别同学的。

故选:C。

2.解:“岸边的人在水中所成的倒影”属于平面镜成像,是由光的反射形成的;

A、路灯下的“人影”是由光的直线传播形成的,故A错误;

B、水中的云彩,属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故B正确;

C、水中折断的筷子,是由光的折射形成的,故C错误;

D、电影屏幕上的影像,属于光的反射,故D错误。

故选:B。

3.解:A、人在平面镜中的像的大小与人等大,当小科走近镜子时,镜中的像的大小不变,故A错误;

B、当小科走向平面镜时,距镜子的距离减小,镜中的像将靠近小科,故B错误;

C、当小科走向平面镜时,像与他的连线与镜面垂直,故C正确。

D、由平面镜成像特点可知,像到镜子的距离和小科到镜子的距离相等,故D错误。

故选:C。

4.解:A、城区内禁止机动车鸣笛属于在声源处减弱噪声,故A不合题意;

B、减少二氧化碳气体的排放可以改善空气质量,不能减弱噪声,故B符合题意;

C、城市高架路上安装隔音屏,属于在传播途径中减弱噪声,故C不合题意;

D、在汽车的排气管上安装消声器属于在声源处减弱噪声,故D不合题意。

故选:B。

5.解:①若选用较厚的玻璃板,因厚的玻璃板两个反射面成两个较远的像,导致实验无法完成,故该实验应选用较薄的玻璃板;符合题意;

②若该实验在较明亮的环境下进行,成的像就会不清晰;不符合题意;

③为比较A的像与A大小关系,蜡烛A和蜡烛B大小一致,符合题意;

④玻璃板应和坐标纸垂直,否则成的像偏高或偏低,实验无法完成,符合题意。

故选:B。

6.解:A、图中是将发声体放在真空罩中,随着空气的抽出,声音越来越小,所以该实验说明声音的传播需要介质,故A错误;

B、正在发声的音叉将乒乓球多次弹开,说明音叉在振动,说明声音是由物体的振动产生的,故B正确;

C、敲鼓时用力越大,振幅越大,响度越大,该实验说明声音的响度与振幅有关,故C错误;

D、图中钢尺伸出长,振动慢,音调低,钢尺伸出短,振动快,音调高,探究的是声音的音调与振动频率的关系,故D错误。

故选:B。

7.解:AB、因为新黑板表面粗糙不平,光线射到新黑板上发生漫反射,如乙所示,反射光线射向各个方向,所以我们能从各个方向看清黑板上的字,反射每条光线仍要遵循光的反射定律,故A错误、B正确;

CD、用久的黑板会出现反光,光线射到旧黑板上发生镜面反射,如甲所示,反射光线射向同一方向,反射光线遵循反射定律,故CD错误。

故选:B。

8.解:AD、甲是影子,是光的直线传播形成的,故AD错误;

BC、乙是像,是平面镜成像现象,是光的反射形成的,“像”A的大小与白鹭一定相同,故B错误、C正确。

故选:C。

9.解:花瓣中含有花青素,花瓣又是不透明的,它的颜色是由反射光线颜色决定的,红色的花瓣反射了红光,吸收了其它颜色的光,

A、花瓣本身不能发光,A错误;

B、花瓣反射了红色光,B正确;

C、红色的花瓣吸收了其它颜色的光,C错误;

D、花瓣不透明,不能透过红色的光,D错误。

故选:B。

10.解:光传播在纤芯与包层的界面上发生全反射,不存在折射。

故选:A。

11.解:物体到凸透镜的距离大于一倍焦距时,成倒立的实像,实像可能是缩小的、等大的或放大的,但是像和物体左右相反,故A符合题意,B不符合题意。

CD、物体到到凸透镜的小于一倍的焦距时,成正立、放大的虚像,像和物体左右不变,且必须是放大的,故CD不符合题意。

故选:A。

12.解:A.甲图:将右侧背景板向后折,是为了探究反射光线、法线和入射关系是否在同一平面上,故A正确;

B.乙图:茶色玻璃是半透明的,既可以让物体成像,又可以通过玻璃看到后面的物体,从而找到像的位置,故 B正确;

C.丙图:往碗中加水,水中的筷子变弯,是光从水中射入空气中时发生折射现象,故C错误;

D.丁图:将近视眼镜放到凸透镜与蜡烛之间,可模拟研究近视眼的眼球缺陷,故D正确;

故选:C。

13.解:现象Ⅰ很显然需要填出一个光的直线传播的实例。

A、湖水中青山的倒影是由于光的反射形成的,故A不符合题意;

B、阳光下旗杆的影子,是由于光的直线传播形成的,故B符合题意;

C、在岸边看到水中的鱼是由于光的折射形成的,故C不符合题意;

D、雨后天空出现彩虹是由于光的折射形成的,故D不符合题意。

故选:B。

14.解:A、据凸透镜成像规律可知,当u=v=2f,凸透镜成倒立、等大的实像;由图可知,u=v=2f=20cm,所以f=10cm,故A错误;

B、当物距u=8cm时,u<f,成正立、放大的虚像,应用于放大镜,故B错误;

C、当物距u=30cm时,u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f,应用于照相机和摄像机,故C正确;

D、物体从距凸透镜30cm处移动到15cm处的过程中,物距大于焦距,成实像,凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大,故D错误。

故选:C。

15.解:(1)树荫下看到很多圆形的光斑,这些圆形光斑的形成可以用光的直线传播来解释,该现象属于小孔成像现象,这时候的光斑是太阳的实像,

(2)小孔成像所成的像的形状与孔的形状无关,像的大小与树叶间小孔到地面的距离有关。

故答案为:实像;树叶间缝隙到地面的距离不同。

16.解:如果晶状体的凸度过大或眼球前后径过长,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像就会落在视网膜的前方,导致看不清远处的物体,形成近视眼。图甲为眼球的结构模式图。长时间的近距离工作或过度使用眼睛使睫状肌持续收缩,处于痊孪状态,造成晶状体过厚,焦距过小,使来自远处物体的光聚焦在视网膜前,称为假性近视。长此以往,眼球前后径变大,即使睫状肌完全放松,远处物体的所成像的像距仍然小于眼球前后径,此时就发展为真性近视,矫正近视需配戴如图丙所示的凹透镜进行矫正。

故答案为:小;前;小于;丙

17.解:(1)由图可知,此时物距大于像距,根据凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立、缩小的实像;

(2)若将点燃的蜡烛向左移动一小段距离,此时物距增大,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小可知,此时像成在光屏的左侧,要使光屏上重新得到清晰的像,光屏应向靠近透镜的方向移动;或者对水凸透镜抽水,使凸透镜的凸度变小,焦距变大,相当于缩小物距,增大像距,故选:AB。

故答案为:(1)倒立、缩小;(2)AB。

18.解:(1)每个人发音的音色不同,故我们可以根据音色辨别不同的人;

(2)掩耳盗铃﹣﹣是在噪声的接收处减弱噪声,在人耳处减弱;既没有阻止声音的产生,又没有阻止声音的传播。

故答案为:(1)音色;(2)产生。

19.解:用小孔成像仪观察烛焰时,在半透明膜上可以看到一个倒立的烛焰像。若保持小孔和蜡烛的位置不变,向右拉动内筒,半透膜上烛焰的像将变大。

故答案为:倒立、变大。

20.解:过入射点作出垂直于界面的法线,根据折射光和入射光分居法线两侧确定下方左侧是折射光线,右上方为入射光,左上方为反射光线,折射光线与界面成70°角,则折射角是90°﹣70°=20°,如图所示:

21.解:平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点;过凸透镜光心的光线传播方向不改变,如图所示:

22.解:先作出发光点S关于水面的对称点S′,连接S′P,交水平面于点O,OP为反射光线,SO为入射光线;

连接OQ即为折射光线;如图所示:

23.解:(1)①由图可知,此时物距大于像距,根据凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立、缩小的实像;

②更换凸透镜(焦距f=5cm),凸透镜焦距变小,相当于增大物距,缩小像距,故小科应该将光屏向左移动,再次得到清晰的像;

(2)近视的成因是眼球的前后径过长;若不改变原装置中凸透镜的焦距,可以在凸透镜前放一个合适的凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像,此时光屏上也能得到清晰的像。

故答案为:(1)①倒立、缩小的实像;②左;(2)在凸透镜前放一个合适的凹透镜。

24.解:(1)已知法线,界面,因为反射光线、折射光线都位于法线的同一侧,∠γ是折射角,∠β是反射角,∠α是入射角;

(2)反射角等于入射角,通过实验还得到如表数据,由数据可知①处为0度;

(3)由表中数据可知,光从空气斜射到水面时,当入射角不断增大时,折射角也随之增大,故折射角随入射角的变化关系是:折射角随入射角的增大而增大,且折射角小于入射角。

当入射角为30°时的折射角的数值应在入射角15°和小于30°的入射角之间的范围内,即11.3°<γ<30°,故选:B。

故答案为:(1)β;(2)0;(3)小于;B。

25.解:(1)实验中需要测量物体和像到平面镜的距离进行比较,所以用到的测量工具是刻度尺;

(2)实验时采用两个完全相同的蜡烛,一支蜡烛放在玻璃板的前面并点燃,另一支放在玻璃板的后面,当玻璃板后面的蜡烛和玻璃板前面的蜡烛的像完全重合时,可以确定像的位置,同时也可以比较物像大小关系,利用了等效替代法,故选:A;

(3)用一张白纸挡在玻璃板和像之间,因为平面镜所成的像是光反射而形成的虚像,所以眼睛能直接观察到蜡烛的像。

故答案为:移动丙靠近乙;(1)刻度尺;(2)A;(3)能,因为平面镜所成的像是光反射而形成的虚像。

26.解:(1)青蛙的叫声是通过青蛙声带的振动产生的。

(2)在光的折射现象中,光由空气射入水中时,入射角大于折射角,如图所示:

故答案为:(1)振动

(2)

。

27.解:(1)比较声音在空气、水、煤油、四种金属中的传播速度,可以知道:不同介质中,声的传播速度一般不同。

比较声在不同温度的空气中的传播速度,可以知道:声速与温度有关。

(2)由v=得声音在空气中传播的时间:

t1==2.6s;

声音在金属管内传播的时间:

t2=t1﹣Δt=2.6s﹣2.43s=0.17s;

声音在金属管内传播的速度:

v2==5200m/s。

查表知:金属管是铁制成的。

答:(1)不同介质中声的传播速度一般是不同的;同种介质中的声速与温度有关;

(2)声音在金属管中的传播速度是5200m/s;

(3)该金属管可能是由铁制成的。

28.答:①导光管选用材料C;理由:若导光管选用反射率高的光滑材料,太阳光来回多次反射后仍能大部分传导到地下空间的漫射罩上。

②漫射罩应选用材料B;理由:太阳光射到透明、透光性好、表面凹凸不平的材料(漫射罩),大部分光能透过,且向不同方向折射,从而将光均匀地向各个方向照射。

29.解:(1)由于折射光线、入射光线和法线在同一平面内,当F板向后折转一定的角度后,则呈现折射光线的F板和呈现入射光线的E板不在同一平面内,所以在F板上不能看到折射光;

(2)由于光路是可逆的,当光与水面成58°角从水斜射入空气中时,入射角为90°﹣68°=22°时,利用表格中数据可知:折射角为30°;

(3)光在空气中是沿直线传播的,但传播路径不容易直接观察,在水中倒入适量牛奶并搅拌均匀,有利于观察光的传播路径。

故答案为:(1)不能;( 2)30;(3)在水中倒入适量牛奶并搅拌均匀。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学七下对环境的察觉2.2-2.5(一)(含答案)

一、选择题

1.一年的相处,相信你和同学之间已经非常熟悉了,甚至可以做到“闻其声,知其人”,那么通过声音识别同学的主要依据是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.声速

2.生活中我们经常能看到各种“影像”,以下选项中与“岸边的人在水中所成的倒影”的成因相同是( )

A.路灯下的“人影” B.水中的云彩

C.水中折断的筷子 D.电影屏幕上的影像

3.小科家有一面倾斜的平面镜,当他走向平面镜时,下列描述符合事实的是( )

A.镜子中的像变大了

B.镜中的像将远离小科

C.像与小科的连线与镜面垂直

D.像到镜子的距离和小科到镜子的距离不相等

4.随着环保意识的增强,噪声引发的烦恼逐渐成为老百姓关心的“烦心事”,下列哪种措施不能减弱噪声的是( )

A.城区内禁止机动车鸣笛 B.减少二氧化碳气体的排放

C.城市高架路上安装隔音屏 D.给汽车排气管装上消声器

5.如图所示是探究平面镜成像特点的实验装置。为了保证实验效果,应注意哪些细节( )

①该实验应选用较薄的玻璃板

②该实验应在较明亮的环境下进行

③蜡烛A和蜡烛B大小一致

④玻璃板应和坐标纸垂直

A.①② B.①③④ C.③④ D.①②③④

6.如图是学习声音知识时所用的几个探究实验装置,下列说法正确的是( )

A.逐渐抽出罩内空气,声音的响度逐渐减小,该实验说明声音的传播不需要介质

B.正在发声的音叉,使吊着的乒乓球反复弹起,该实验说明发声的物体在振动

C.击鼓时用力不同,观察纸屑被弹起的高度,探究声音的响度与频率有关

D.改变钢尺伸出桌边的长度,拨动钢尺观察振动快慢,探究声音的音调与振幅的关系

7.如图所示,甲、乙为两种反射类型的模式图,下列关于它们说法正确的是( )

A.新黑板从各个方向能看清字,其原理如图甲所示

B.新黑板从各个方向能看清字,其原理仍遵循光的反射定律

C.用久的黑板会出现反光,其原理如图乙所示

D.用久的黑板会出现反光,其原理不再遵循光的反射定律

8.一只白鹭在水中觅食(如图所示),小金同学看到白鹭在水中同时出现了“影子”和“像”,下列关于该现象说法正确的是( )

A.甲是光的反射形成的

B.乙是光的直线传播形成的

C.乙和白鹭大小相等

D.甲是实像

9.茶花是我市的市花,如图是茶花的一种——状元红,阳光下花瓣呈鲜艳的红色。其原因是( )

A.花瓣发出了红色光 B.花瓣反射了红色光

C.花瓣吸收了红色光 D.花瓣透过了红色光

10.光纤的纤芯是一种由塑料制成的纤维,纤芯外的镀层可以保证光进入纤芯后全部发生反射,从而避免了光的损失。光在纤芯中的传播路径正确的是( )

A. B.

C. D.

11.如图所示,水平桌面上并排立着两支不同高度的蜡烛,蜡烛正前方放置一个盛满水的烧瓶。小明透过烧瓶球体部分观察蜡烛,其中可能看到的像是( )

A. B. C. D.

12.下列是教材中的一些光学实验,其中实验设计与实验目的不相符的是( )

A.甲图:将右侧背景板向后折,是为了探究反射光线与入射光线、法线是否在同一平面上

B.乙图:用茶色玻璃代替平面镜,是为了便于确定像的位置

C.丙图:往碗中加水,是为了研究光从空气射入水中时发生的折射现象

D.丁图:将近视眼镜放到凸透镜与蜡烛之间,是为了模拟近视眼的眼球缺陷及矫正

13.如图是小科复习光学知识构建的思维导图,其中“现象1”处可补充的实例是( )

A.湖水中青山的倒影 B.阳光下旗杆的影子 C.在岸边看到水中的鱼 D.雨后天空出现彩虹

14.在“探究凸透镜成像的规律”实验时,某小组测量出物距u和像距v的数据,开绘制成如图所示的图像,下列说法中正确的是( )

A.该凸透镜的焦距f=20cm

B.当物距u=8cm 时,成正立、放大的虚像,投影仪利用了这条规律

C.当物距u=30cm 时,成倒立、缩小的实像,照相机利用了这条规律

D.物体从距凸透镜30cm处向距凸透镜15cm处移动过程中,所成的像会逐渐变小

二、填空题

15.如图,小科说:爸爸,我要天上的太阳!于是小科爸爸在纸板上钻一小孔,这样就制成了一个小孔成像的简易实验装置。使用这个装置,能使桌子上出现太阳的像。

(1)太阳在桌子上所成的是 (选填“实像”或“虚像”)。

(2)晴天常会看到树荫下的地面上有很多圆形大小不同的光斑,这是太阳光透过树叶缝隙所成的像,光斑大小不相同的主要原因是 。

16.图甲为眼球的结构模式图。长时间的近距离工作或过度使用眼睛使睫状肌持续收缩,处于痊孪状态,造成晶状体过厚,焦距过 (选填“大”或“小”),使来自远处物体的光聚焦在视网膜 (选填“前”或“后”),称为假性近视。长此以往,眼球前后径变大,即使睫状肌完全放松,远处物体的所成像的像距仍然 (选填“大于”或“小于”)眼球前后径,此时就发展为真性近视。矫正近视需配戴的镜片是 (选填“乙”或“丙”)。

17.为了研究眼的成像原理,小科用水透镜模拟眼的晶状体,通过注水或抽水可改变水凸透镜凸度大小。光屏和水透镜固定在光具座如图所示的位置。请回答:

(1)点燃蜡烛后,调节水透镜凸度,直至光屏上成一个清晰的 像(填像的具体特点)。

(2)若将点燃的蜡烛向左移动一小段距离,要使光屏上重新得到清晰的像,应采用下列 (填

字母编号)两种方法的组合。

A.光屏应向靠近透镜的方向移动 B.对水凸透镜抽水

C.光屏应向远离透镜的方向移动 D.对水凸透镜注水

18.汉语言博大精深,有许多成语蕴含关于声音的科学知识。请回答:

(1)“如闻其声,如见其人”意思是听到他的声音,象见到他本人一样,说明可以通过声音的

这一特性来判断是谁发出的。

(2)“掩耳盗铃”是大家非常熟悉的故事,从科学角度分析盗贼所犯的错误是:既没有阻止声音的 ,又没有阻止声音的传播,只是阻止声音进入自己的耳朵。

19.如图所示为小科自制的小孔成像仪,用小孔成像仪观察烛焰时,在半透明膜上可以看到一个 (填“正立”或“倒立”)的烛焰像。若保持小孔和蜡烛的位置不变,向右拉动内筒,

半透膜上烛焰的像将 (填“变大”、“不变”或“变小”)。

三、作图题

20.作图:

在如图中,标出三条光线的传播方向,并根据图中角度写出折射角大小。

21.在如图中,根据所给出的两条入射光线,画出相应的折射光线。

22.如图所示,由发光点S发出的某一条光线射到空气和水的界面上,同时发生折射和反射,其反射光线过P点,折射光线过Q点,试在图中按题意画出光路图。

四、探究题

23.近期,衢江区各中小学校均已开展视力检测。为更好地帮助学生理解近视成因,小科对近视形成的两个原因进行了模拟实验。

(1)实验一:近视的成因是晶状体曲度过大

步骤①:将蜡烛,凸透镜(焦距f=10cm)和光屏依次固定在光具座上,调节三者距离如图所示,光屏上出现一个清晰的物像,此时像的特点是 。

步骤②:更换凸透镜(焦距f=5cm),此时发现光屏上的像已模糊。小科应该将光屏向

移动(选填“左”或“右”),再次得到清晰的像。

(2)实验二:近视的成因是眼球的前后径过长

小科完成实验一后,若不改变原装置中凸透镜的焦距,他应如何进行实验二? 。

24.小金探究光的折射特点时,观察到光从空气射入水中的光路。

(1)根据光路的特点,小金确认反射角为 (选填“α”“β”或“γ”)。

(2)通过实验还得到如表数据,由数据可知①处为 度。

入射角α 0° 15° 30° 45° 60°

反射角β ① 15° 30° 45° 60°

折射角γ 0° 11.3° ②θ 35.4° 40.9°

(3)光从空气斜射到水面时,折射角随入射角的变化关系是:折射角随入射角的增大而增大,且折射角 (选填“大于”“等于”或“小于”)入射角。由此可推测,②处的数据θ范围是 。

A.11.3°<θ<35.4°

B.11.3°<θ<30°

C.30°<θ<35.4°

D.15°<θ<45°

25.如图是探究平面镜成像特点的实验,步骤如下:

①在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸中间位置,记下玻璃板的位置。

②将点燃的蜡烛甲放在玻璃板前面,出现蜡烛的像乙后,再将另一支大小相同的未点燃的蜡烛丙竖立在玻璃板后面, ,直至重合,用笔记下两支蜡烛的位置。

③移动蜡烛甲到另一个位置,重复上述实验。

④用直线连接每次实验中的甲和乙的位置,测量出物距和像距的大小。

(1)该实验中需要的测量工具是 。

(2)填写步骤② 中的正确操作。

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙 C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离丙

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,请判断该同学是否还能观察到蜡的像?并说出理由 。

五、解答题

26.青蛙是国家禁止捕杀三级保护动物。捕食青蛙不仅违法,而且还有可能感染寄生在蛙身上的细菌、病毒等,有害人体健康。结合所学的知识回答:

(1)稻花香里说丰年,听取蛙声一片,青蛙是通过声带的 发出声音的。

(2)井底之蛙常被用作比喻那些见识短浅的人。实际上井底的青蛙看到外面的视野要比井口大的多,如图所示。假如大雨将井全部灌满水,若青蛙在A点,请在图中画出青蛙视野的大致情况。

27.我们知道声音在不同介质中传播的速度不同。阅读表中一些介质中的声速,完成下列问题:

一些介质中的声速v(m/s)

空气(0℃) 331 冰 3230

空气(15℃) 340 铜 3750

煤油(25℃) 1324 铝 5000

水(常温) 1500 铁 5200

(1)声音在介质中传播速度的规律:① ;② ;

(2)在长为884m的金属管的一端敲击一下,在另一端先后听到两个声音,两声相隔2.43s。声音在金属管中的传播速度是多大?(此时气温约为15℃)

(3)该金属管可能是由什么材料制成的?

28.为了节能,“光导照明系统”广泛应用于地下空间照明,如图所示,其结构主要包括采光罩、导光管及漫射罩。其中,采光罩应采用透光性好且表面光滑的材料,有利于光线折射透过。下表为制造导光管、漫射罩可选用的材料。

材料 特性

A 透明、透光性好、表面光滑

B 透明、透光性好、表面凹凸不平

C 不透明、光反射率高、表面光滑

为了将足够多的太阳光“导”入到地下空间并照射向各个方向,请你结合所学知识分析,导光管和漫射罩应该分别选用哪种材料?并说明选用理由。

29.小灵利用图示的实验装置探究光的折射。在玻璃水槽中竖直放置的光屏是由E和F两个半圆形光屏组成的,NOM为两个半圆形光屏的分界线,其中光屏F可绕直径NOM前后折转。实验测量数据如表所示。

入射角 0° 30° 45° 60°

折射角 0° 22° 32° 41°

(1)如图所示,若小灵将光屏F绕直径NOM前后折转一定角度,在光屏F上 (选填“能”或“不能”)看到折射光线。

(2)根据所学知识及表格数据,当光与水面成68°角从水斜射入空气中时,折射角等于 度。

(3)为了更好地显示实验时光在水中的传播路径,请你给小灵提供一个合理的措施 。

答案

1.解:不同人的声带结构不同,发出声音的音色不同,因此“闻其声,知其人”,是通过声音的音色识别同学的。

故选:C。

2.解:“岸边的人在水中所成的倒影”属于平面镜成像,是由光的反射形成的;

A、路灯下的“人影”是由光的直线传播形成的,故A错误;

B、水中的云彩,属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故B正确;

C、水中折断的筷子,是由光的折射形成的,故C错误;

D、电影屏幕上的影像,属于光的反射,故D错误。

故选:B。

3.解:A、人在平面镜中的像的大小与人等大,当小科走近镜子时,镜中的像的大小不变,故A错误;

B、当小科走向平面镜时,距镜子的距离减小,镜中的像将靠近小科,故B错误;

C、当小科走向平面镜时,像与他的连线与镜面垂直,故C正确。

D、由平面镜成像特点可知,像到镜子的距离和小科到镜子的距离相等,故D错误。

故选:C。

4.解:A、城区内禁止机动车鸣笛属于在声源处减弱噪声,故A不合题意;

B、减少二氧化碳气体的排放可以改善空气质量,不能减弱噪声,故B符合题意;

C、城市高架路上安装隔音屏,属于在传播途径中减弱噪声,故C不合题意;

D、在汽车的排气管上安装消声器属于在声源处减弱噪声,故D不合题意。

故选:B。

5.解:①若选用较厚的玻璃板,因厚的玻璃板两个反射面成两个较远的像,导致实验无法完成,故该实验应选用较薄的玻璃板;符合题意;

②若该实验在较明亮的环境下进行,成的像就会不清晰;不符合题意;

③为比较A的像与A大小关系,蜡烛A和蜡烛B大小一致,符合题意;

④玻璃板应和坐标纸垂直,否则成的像偏高或偏低,实验无法完成,符合题意。

故选:B。

6.解:A、图中是将发声体放在真空罩中,随着空气的抽出,声音越来越小,所以该实验说明声音的传播需要介质,故A错误;

B、正在发声的音叉将乒乓球多次弹开,说明音叉在振动,说明声音是由物体的振动产生的,故B正确;

C、敲鼓时用力越大,振幅越大,响度越大,该实验说明声音的响度与振幅有关,故C错误;

D、图中钢尺伸出长,振动慢,音调低,钢尺伸出短,振动快,音调高,探究的是声音的音调与振动频率的关系,故D错误。

故选:B。

7.解:AB、因为新黑板表面粗糙不平,光线射到新黑板上发生漫反射,如乙所示,反射光线射向各个方向,所以我们能从各个方向看清黑板上的字,反射每条光线仍要遵循光的反射定律,故A错误、B正确;

CD、用久的黑板会出现反光,光线射到旧黑板上发生镜面反射,如甲所示,反射光线射向同一方向,反射光线遵循反射定律,故CD错误。

故选:B。

8.解:AD、甲是影子,是光的直线传播形成的,故AD错误;

BC、乙是像,是平面镜成像现象,是光的反射形成的,“像”A的大小与白鹭一定相同,故B错误、C正确。

故选:C。

9.解:花瓣中含有花青素,花瓣又是不透明的,它的颜色是由反射光线颜色决定的,红色的花瓣反射了红光,吸收了其它颜色的光,

A、花瓣本身不能发光,A错误;

B、花瓣反射了红色光,B正确;

C、红色的花瓣吸收了其它颜色的光,C错误;

D、花瓣不透明,不能透过红色的光,D错误。

故选:B。

10.解:光传播在纤芯与包层的界面上发生全反射,不存在折射。

故选:A。

11.解:物体到凸透镜的距离大于一倍焦距时,成倒立的实像,实像可能是缩小的、等大的或放大的,但是像和物体左右相反,故A符合题意,B不符合题意。

CD、物体到到凸透镜的小于一倍的焦距时,成正立、放大的虚像,像和物体左右不变,且必须是放大的,故CD不符合题意。

故选:A。

12.解:A.甲图:将右侧背景板向后折,是为了探究反射光线、法线和入射关系是否在同一平面上,故A正确;

B.乙图:茶色玻璃是半透明的,既可以让物体成像,又可以通过玻璃看到后面的物体,从而找到像的位置,故 B正确;

C.丙图:往碗中加水,水中的筷子变弯,是光从水中射入空气中时发生折射现象,故C错误;

D.丁图:将近视眼镜放到凸透镜与蜡烛之间,可模拟研究近视眼的眼球缺陷,故D正确;

故选:C。

13.解:现象Ⅰ很显然需要填出一个光的直线传播的实例。

A、湖水中青山的倒影是由于光的反射形成的,故A不符合题意;

B、阳光下旗杆的影子,是由于光的直线传播形成的,故B符合题意;

C、在岸边看到水中的鱼是由于光的折射形成的,故C不符合题意;

D、雨后天空出现彩虹是由于光的折射形成的,故D不符合题意。

故选:B。

14.解:A、据凸透镜成像规律可知,当u=v=2f,凸透镜成倒立、等大的实像;由图可知,u=v=2f=20cm,所以f=10cm,故A错误;

B、当物距u=8cm时,u<f,成正立、放大的虚像,应用于放大镜,故B错误;

C、当物距u=30cm时,u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f,应用于照相机和摄像机,故C正确;

D、物体从距凸透镜30cm处移动到15cm处的过程中,物距大于焦距,成实像,凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大,故D错误。

故选:C。

15.解:(1)树荫下看到很多圆形的光斑,这些圆形光斑的形成可以用光的直线传播来解释,该现象属于小孔成像现象,这时候的光斑是太阳的实像,

(2)小孔成像所成的像的形状与孔的形状无关,像的大小与树叶间小孔到地面的距离有关。

故答案为:实像;树叶间缝隙到地面的距离不同。

16.解:如果晶状体的凸度过大或眼球前后径过长,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像就会落在视网膜的前方,导致看不清远处的物体,形成近视眼。图甲为眼球的结构模式图。长时间的近距离工作或过度使用眼睛使睫状肌持续收缩,处于痊孪状态,造成晶状体过厚,焦距过小,使来自远处物体的光聚焦在视网膜前,称为假性近视。长此以往,眼球前后径变大,即使睫状肌完全放松,远处物体的所成像的像距仍然小于眼球前后径,此时就发展为真性近视,矫正近视需配戴如图丙所示的凹透镜进行矫正。

故答案为:小;前;小于;丙

17.解:(1)由图可知,此时物距大于像距,根据凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立、缩小的实像;

(2)若将点燃的蜡烛向左移动一小段距离,此时物距增大,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小可知,此时像成在光屏的左侧,要使光屏上重新得到清晰的像,光屏应向靠近透镜的方向移动;或者对水凸透镜抽水,使凸透镜的凸度变小,焦距变大,相当于缩小物距,增大像距,故选:AB。

故答案为:(1)倒立、缩小;(2)AB。

18.解:(1)每个人发音的音色不同,故我们可以根据音色辨别不同的人;

(2)掩耳盗铃﹣﹣是在噪声的接收处减弱噪声,在人耳处减弱;既没有阻止声音的产生,又没有阻止声音的传播。

故答案为:(1)音色;(2)产生。

19.解:用小孔成像仪观察烛焰时,在半透明膜上可以看到一个倒立的烛焰像。若保持小孔和蜡烛的位置不变,向右拉动内筒,半透膜上烛焰的像将变大。

故答案为:倒立、变大。

20.解:过入射点作出垂直于界面的法线,根据折射光和入射光分居法线两侧确定下方左侧是折射光线,右上方为入射光,左上方为反射光线,折射光线与界面成70°角,则折射角是90°﹣70°=20°,如图所示:

21.解:平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点;过凸透镜光心的光线传播方向不改变,如图所示:

22.解:先作出发光点S关于水面的对称点S′,连接S′P,交水平面于点O,OP为反射光线,SO为入射光线;

连接OQ即为折射光线;如图所示:

23.解:(1)①由图可知,此时物距大于像距,根据凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立、缩小的实像;

②更换凸透镜(焦距f=5cm),凸透镜焦距变小,相当于增大物距,缩小像距,故小科应该将光屏向左移动,再次得到清晰的像;

(2)近视的成因是眼球的前后径过长;若不改变原装置中凸透镜的焦距,可以在凸透镜前放一个合适的凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像,此时光屏上也能得到清晰的像。

故答案为:(1)①倒立、缩小的实像;②左;(2)在凸透镜前放一个合适的凹透镜。

24.解:(1)已知法线,界面,因为反射光线、折射光线都位于法线的同一侧,∠γ是折射角,∠β是反射角,∠α是入射角;

(2)反射角等于入射角,通过实验还得到如表数据,由数据可知①处为0度;

(3)由表中数据可知,光从空气斜射到水面时,当入射角不断增大时,折射角也随之增大,故折射角随入射角的变化关系是:折射角随入射角的增大而增大,且折射角小于入射角。

当入射角为30°时的折射角的数值应在入射角15°和小于30°的入射角之间的范围内,即11.3°<γ<30°,故选:B。

故答案为:(1)β;(2)0;(3)小于;B。

25.解:(1)实验中需要测量物体和像到平面镜的距离进行比较,所以用到的测量工具是刻度尺;

(2)实验时采用两个完全相同的蜡烛,一支蜡烛放在玻璃板的前面并点燃,另一支放在玻璃板的后面,当玻璃板后面的蜡烛和玻璃板前面的蜡烛的像完全重合时,可以确定像的位置,同时也可以比较物像大小关系,利用了等效替代法,故选:A;

(3)用一张白纸挡在玻璃板和像之间,因为平面镜所成的像是光反射而形成的虚像,所以眼睛能直接观察到蜡烛的像。

故答案为:移动丙靠近乙;(1)刻度尺;(2)A;(3)能,因为平面镜所成的像是光反射而形成的虚像。

26.解:(1)青蛙的叫声是通过青蛙声带的振动产生的。

(2)在光的折射现象中,光由空气射入水中时,入射角大于折射角,如图所示:

故答案为:(1)振动

(2)

。

27.解:(1)比较声音在空气、水、煤油、四种金属中的传播速度,可以知道:不同介质中,声的传播速度一般不同。

比较声在不同温度的空气中的传播速度,可以知道:声速与温度有关。

(2)由v=得声音在空气中传播的时间:

t1==2.6s;

声音在金属管内传播的时间:

t2=t1﹣Δt=2.6s﹣2.43s=0.17s;

声音在金属管内传播的速度:

v2==5200m/s。

查表知:金属管是铁制成的。

答:(1)不同介质中声的传播速度一般是不同的;同种介质中的声速与温度有关;

(2)声音在金属管中的传播速度是5200m/s;

(3)该金属管可能是由铁制成的。

28.答:①导光管选用材料C;理由:若导光管选用反射率高的光滑材料,太阳光来回多次反射后仍能大部分传导到地下空间的漫射罩上。

②漫射罩应选用材料B;理由:太阳光射到透明、透光性好、表面凹凸不平的材料(漫射罩),大部分光能透过,且向不同方向折射,从而将光均匀地向各个方向照射。

29.解:(1)由于折射光线、入射光线和法线在同一平面内,当F板向后折转一定的角度后,则呈现折射光线的F板和呈现入射光线的E板不在同一平面内,所以在F板上不能看到折射光;

(2)由于光路是可逆的,当光与水面成58°角从水斜射入空气中时,入射角为90°﹣68°=22°时,利用表格中数据可知:折射角为30°;

(3)光在空气中是沿直线传播的,但传播路径不容易直接观察,在水中倒入适量牛奶并搅拌均匀,有利于观察光的传播路径。

故答案为:(1)不能;( 2)30;(3)在水中倒入适量牛奶并搅拌均匀。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空