《中国人失掉自信力了吗 》 课件

文档属性

| 名称 | 《中国人失掉自信力了吗 》 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-10 17:01:55 | ||

图片预览

文档简介

(共11张PPT)

中国人失掉自信力了吗?

鲁迅

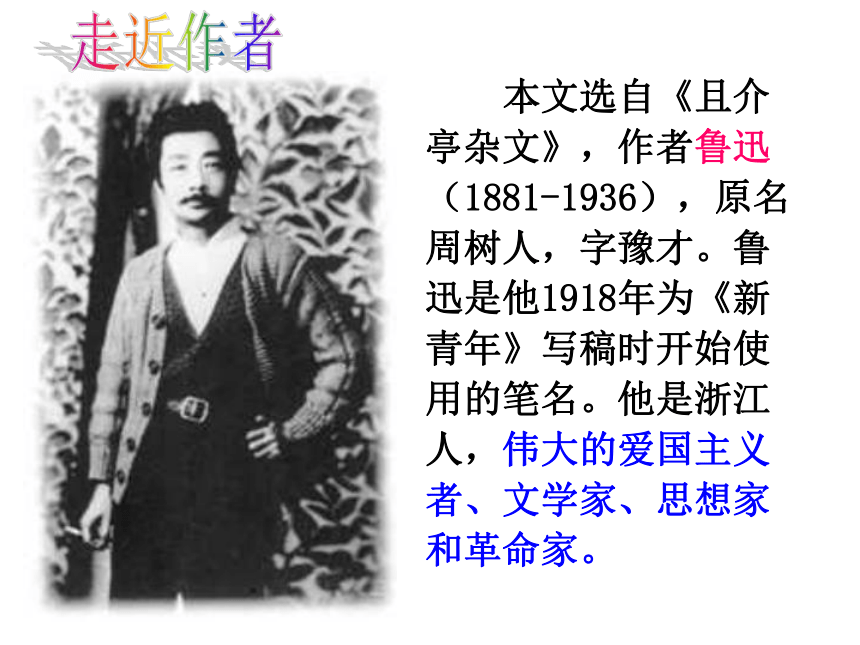

本文选自《且介亭杂文》,作者鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才。鲁迅是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名。他是浙江人,伟大的爱国主义者、文学家、思想家和革命家。

1934年,正是“九一八”事变三周年之际,日本帝国主义加紧着侵略中国的步伐。“九一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,居然承认了日本在中国东北的特殊利益,对日本的侵略不采取任何制裁的措施。哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今”。因此,在当时有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

而作为有良知、不自欺的中国知识分子代表——鲁迅先生针对上述情况,颇有感触,奋笔写下了这篇文章,今天我们有机会走近它。

1、自由朗读,初步感知文章内容、情感。

2、请两名同学尝试范读课文,其他同学听读、评价。

评价重点:是否突出表现了作者的情感、态度。

3、教师范读,学生听读。注意比较朗读的不同:语气和感情表现。

4、谈听读体会:再次把握文章的内容和思想情感。

5、再次自由朗读课文,品味感悟。

探究点一:

1、 对方的错误观点是什么?支撑对方观点的论据是什么?

明确:

对方的错误观点:中国人失掉自信力了。

论据是:两年以前,我们总自夸着“地大物博”;不久就不再自夸了,只希望着国联。现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味“求神拜佛,怀古伤今”了。

探究点一:

2、作者自己的观点又是什么呢?有何根据呢?

明确:

观点是:我们有并不失掉自信力的中国人在。

论据是:我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有舍身求法的人;还有那些“有确信,不自欺”“在前仆后继的战斗”而“总在被摧残,被抹杀”的人。

探究点二:

1、对方的论据是虚假的吗?不假那是怎样驳倒对方对方论点的呢?

明确:对方犯了“以偏概全”的错误。

2、对方的论证思路和方法还出现了什么错误呢?请同学们朗读第3、4、5段,看作者是怎样剖析对方论据实质的。

明确:他们早就失掉了自信力——只是“他信力”,转到“求神拜佛”——只是“自欺力”,对方的论据和论点之间并没有必然的联系,其思路是混乱的,这就是直接反驳。

探究点二:

3、请两位同学板书本文的论述思路。

摆出对方的论据

得出对方的论点

反驳对方的论据

得出自己的论点

提出自己的论据

1、揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置 为什么

2、揣摩下列加点字词的表达效果:

……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直就是诬蔑。

3、作者在反驳对方论点后,提出了自己的论点,提到了一类人,作者对这类人怀着怎样的感情,用了一些怎样的词来修饰,形容?跳读文章第6、7、8段。

4、这两种截然不同的态度,表明了作者怎样的思想?

两年前总自夸“地大物博”

不久不自夸只希望国联

现在求神拜佛怀古伤今

中国人失掉自信力了

失掉了“他信力”

发展着“自欺力”

以偏 概全

有并不失掉自信力的中国人在

从古至今有“脊梁”

敌论点

己论点

敌论据

己论据

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

驳敌论证

正面立论

结 论

中国人失掉自信力了吗?

鲁迅

本文选自《且介亭杂文》,作者鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才。鲁迅是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名。他是浙江人,伟大的爱国主义者、文学家、思想家和革命家。

1934年,正是“九一八”事变三周年之际,日本帝国主义加紧着侵略中国的步伐。“九一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,居然承认了日本在中国东北的特殊利益,对日本的侵略不采取任何制裁的措施。哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今”。因此,在当时有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

而作为有良知、不自欺的中国知识分子代表——鲁迅先生针对上述情况,颇有感触,奋笔写下了这篇文章,今天我们有机会走近它。

1、自由朗读,初步感知文章内容、情感。

2、请两名同学尝试范读课文,其他同学听读、评价。

评价重点:是否突出表现了作者的情感、态度。

3、教师范读,学生听读。注意比较朗读的不同:语气和感情表现。

4、谈听读体会:再次把握文章的内容和思想情感。

5、再次自由朗读课文,品味感悟。

探究点一:

1、 对方的错误观点是什么?支撑对方观点的论据是什么?

明确:

对方的错误观点:中国人失掉自信力了。

论据是:两年以前,我们总自夸着“地大物博”;不久就不再自夸了,只希望着国联。现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味“求神拜佛,怀古伤今”了。

探究点一:

2、作者自己的观点又是什么呢?有何根据呢?

明确:

观点是:我们有并不失掉自信力的中国人在。

论据是:我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有舍身求法的人;还有那些“有确信,不自欺”“在前仆后继的战斗”而“总在被摧残,被抹杀”的人。

探究点二:

1、对方的论据是虚假的吗?不假那是怎样驳倒对方对方论点的呢?

明确:对方犯了“以偏概全”的错误。

2、对方的论证思路和方法还出现了什么错误呢?请同学们朗读第3、4、5段,看作者是怎样剖析对方论据实质的。

明确:他们早就失掉了自信力——只是“他信力”,转到“求神拜佛”——只是“自欺力”,对方的论据和论点之间并没有必然的联系,其思路是混乱的,这就是直接反驳。

探究点二:

3、请两位同学板书本文的论述思路。

摆出对方的论据

得出对方的论点

反驳对方的论据

得出自己的论点

提出自己的论据

1、揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置 为什么

2、揣摩下列加点字词的表达效果:

……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直就是诬蔑。

3、作者在反驳对方论点后,提出了自己的论点,提到了一类人,作者对这类人怀着怎样的感情,用了一些怎样的词来修饰,形容?跳读文章第6、7、8段。

4、这两种截然不同的态度,表明了作者怎样的思想?

两年前总自夸“地大物博”

不久不自夸只希望国联

现在求神拜佛怀古伤今

中国人失掉自信力了

失掉了“他信力”

发展着“自欺力”

以偏 概全

有并不失掉自信力的中国人在

从古至今有“脊梁”

敌论点

己论点

敌论据

己论据

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

驳敌论证

正面立论

结 论

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》