河南省商丘市2023-2024学年高一上学期期末考试 历史试卷(B版)(选择解析版)

文档属性

| 名称 | 河南省商丘市2023-2024学年高一上学期期末考试 历史试卷(B版)(选择解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 645.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-15 09:44:51 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年度高一上学期期末考试试卷

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分 100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5 毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)全册。

一、选择题(本大题共 16 小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.郑州大河村遗址是仰韶文化中晚期遗址,从出土的陶器看,不但有典型的仰韶文化特色,而且还有东部的大汶口文化及南方的屈家岭文化的元素。这表明当时

A.大河村处于旧石器时代 B.区域文化存在着交流交融

C.手工业得到了较快发展 D.社会活动呈现较强组织力

2.班固在《汉书》中将刘氏的统绪上溯到尧,并宣称“汉承尧运,德祚已盛”。事实上,司马迁在《史记·高祖本纪》中清晰地载录了刘邦的背景,与尧毫无关系。班固此举意在

A.构建汉王朝政治统治的正统性 B.扩大汉朝的统治范围

C.增强少数民族的华夏认同观念 D.营造统治者的神秘性

3.东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、陶瓷、造船等行业也有明显的进步。出现这一现象的主要原因是

A.北方人口大量南迁 B.大批水利工程的兴建

C.江南自然资源丰富 D.政府重视经济的发展

4.据史料记载,唐朝就已经设置了市舶司,且唐朝对外交通拥有七条国际海路,主要干道四面通达,各航道向海外广泛辐射,构建起唐代散射到世界各国的路径。这从侧面反映出唐朝

A.推行开明的民族政策 B.文化发展兼收并蓄

C.实行开放的对外政策 D.边疆形势稳定和谐

5.宋代州设置通判的员数,分情况制定:文臣为知州的州,一般设通判一员,不及万户的州不设通判;武臣知州的州,无论大小一律设置通判一员或者二员。宋代通判的设置

A.提高了各州行政效率 B.意在提升地方上的军事实力

C.保障了国家决策正确 D.凸显出崇文抑武的治国方针

6.南宋已不存在法律意义上的贱口奴婢,奴婢的来源都本自良人。宋代奴婢与主家的关系,是经济意义。上的雇佣关系,跟租佃关系一样,“自今人家佣凭赁,当明设要契”。契约写明雇佣的期限、工钱,到期之后,主仆关系即解除。这可用于说明当时

A.社会贫富差距日益扩大 B.家族门第观念逐渐淡化

C.社会成员身份趋向平等 D.资本主义经济萌芽发展

7.顾颉刚说道:“元朝以来,海道的交通便没有被冷遇过;到后来更被视为万里往来的要道……后来明成祖又跟着起了一番壮举,竟把南洋一带彻底查访一周。”明成祖这“一番壮举”的主要目的是

A.“开辟荆榛逐荷夷” B.“千里西去联月氏”

C.“杀尽倭奴兮” D.“耀兵异域,示中国富强”

8.清崇德元年,成立蒙古衙门。崇德三年,在蒙古衙门的基础上成立了理藩院,隶属礼部。顺治年间定尚书,其官制同六部,成为总管边疆民族事务的中央机构。康熙年间,理藩院机构逐渐完善。清前中期,理藩院直接管理西藏事务。理藩院的发展

A.体现了清因地制宜处理民族事务 B.促进了多民族国家的统一和发展

C.正式将西藏地区纳入了中央版图 D.逐渐消除了少数民族分裂的隐患

9.“对于伦敦政界来说,1840~1842年所发生的与中国的战争,并不是一场‘鸦片战争’,而只不过是一个小小的麻烦。英国为反对衰败不堪、腐败透顶的中国令人无法忍受的优越感而战。”这说明伦敦政界

A.追求平等自由的外交地位 B.强调鸦片战争爆发的偶然性

C.否认鸦片战争的侵略本质 D.突破了传统华夷观念的窠臼

10.洋务新政时期,冯桂芬对“师夷长技”唯在“技”有所发展。他在《制洋器议》中指出了人尽其才、地尽其力、军民不隔、名实相符“不如夷”的地方,但认为解决之道“惟皇上振刷纪纲,一转移间耳”。 由此可知,冯桂芬

A.重视军事和民用工业的结合 B.以自强求富为新政目标

C.坚持向西方学习各方面知识 D.没有摆脱其阶级的局限

11.1924年,孙中山在北伐宣言中说道:“此战之目的不仅在推翻军阀,尤在推倒军阀所赖以生存之帝国主义……反革命之根株乃得永绝,中国乃能脱离次殖民地之地位,以造成自独立之国家也。”该宣言表明孙中山意在通过北伐战争

A.推翻袁世凯的专制统治 B.巩固国民政府的统治

C.扩大国民革命统一战线 D.改变中国的社会性质

12.右图是刊载于《好男儿》的漫画“五四的再起”。漫画反映的这一历史事件

A.掀起了抗日救亡运动的高潮

B.初步形成了全国团结抗战局面

C.缘起于巴黎和会外交的失败

D.正式形成了抗日民族统一战线

13.1947 年10月,解放军总部发布了《关于重行颁布三大纪律八项注意的训令》。人民解放军各部队行军作战做到人不踏青苗、马不啃树皮,不拿群众一针一线,买卖公平,进入城市露宿街头不扰民等。解放军对这些规定的践行

A.体现党对人民军队的绝对领导 B.扫除了党在城市接管中的各种困难

C.有利于中央红军进行战略转移 D.推动了新民主主义革命的胜利进程

14.1971年,周恩来在全国公安会议上,批评了“文革”中的以权凌法,破坏公安组织、办案办法,以及规章制度的做法。他指出:“现在组织没有了,制度没有了,那套办法也没有了。”由此可推知,当时

A.法治建设遭到严重破坏 B.“文革”错误得到纠正

C.司法机关的职能被强化 D.“拨乱反正”正式开始

15.“这一构想坚持了我国社会主义的主体作用,也包容了港澳台的不同特点,一是尊重了这些地区的历史和现实,二是照顾当地人民的希望和利益,三是考虑国际,尤其是英、葡、美等国与当地的关系。”对材料理解正确的是

A.港澳台拥有和少数民族自治区一样的自治权B.回归后的港澳台需实行社会主义制度

C.我国坚持在求同存异的基础上实现统一大业 D.“一国两制”的实施以港澳台利益为主

16.中共十八大以来,中国提出从“五位一体”总体路径到擘画“五个世界”总体布局;从在国家之间和地区层面构建命运共同体,到在全球领域打造网络空间、核安全、海洋、卫生健康等命运共同体;从“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。这说明

A.世界已经建立起了新型国际关系 B.人类命运共同体思想体系日臻完善

C.中国开始引领世界格局的新发展 D.和平与发展已成为世界各国的共识

二、非选择题(本大题包括4 小题,第17 题 12分,第18 题 14分,第19 题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,回答问题。 (12分)

材料一

汉代以前,基本是按照血统、世袭爵位、职位,寒门之子基本没有可能进入国家政权管理体制。 到了汉初,汉高祖认识到人才的紧缺和重要,开始选贤任职。 官员的选举标准是乡举里选,由地方治理官员对辖区内有才能、德行的贤人义士向皇帝和上级进行推选的官员推荐制度。汉代察举制主要有三种名目:一是贤良方正,二是孝廉,三是秀才。然而,随着时间的推移,察举制本身的弊端也逐渐显现出来,察举制遭到全面破坏,人才选拔也已名不副实,察举制逐步走向了没落。

——摘编自许为《“以名入仕”与“以文取士”人才选拔制度比较——以察举制和科举制为中心》材料二

科举制创始于隋朝,经过分科考试,根据文采优劣进行人才选拔的一种制度。唐朝沿袭了隋朝的官员选拔制度,自由报考,以诗赋策问取士,但唐代科举有秀才、明经、进士、俊士、明法、明字、明算、童子、道举等诸科,并且在每一科里面又进一步细分。 其中,明经科重帖经、墨义,主要考察考生对儒学经典的记忆。进士科的考试内容主要是面向一般士人的对时务策,突破了由士族门阀垄断的传统经学的限制。虽然诸科并存,但主要是以明经和进士两科为官员选拔的主要方式。

—摘编自李默海《布衣入仕与中国君主专制政体变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出与察举制相比,科举制有哪些变化。 (6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析汉代察举制和隋唐科举制产生的共同作用。 (6分)

18.阅读材料,回答问题。 (14分)

材料一

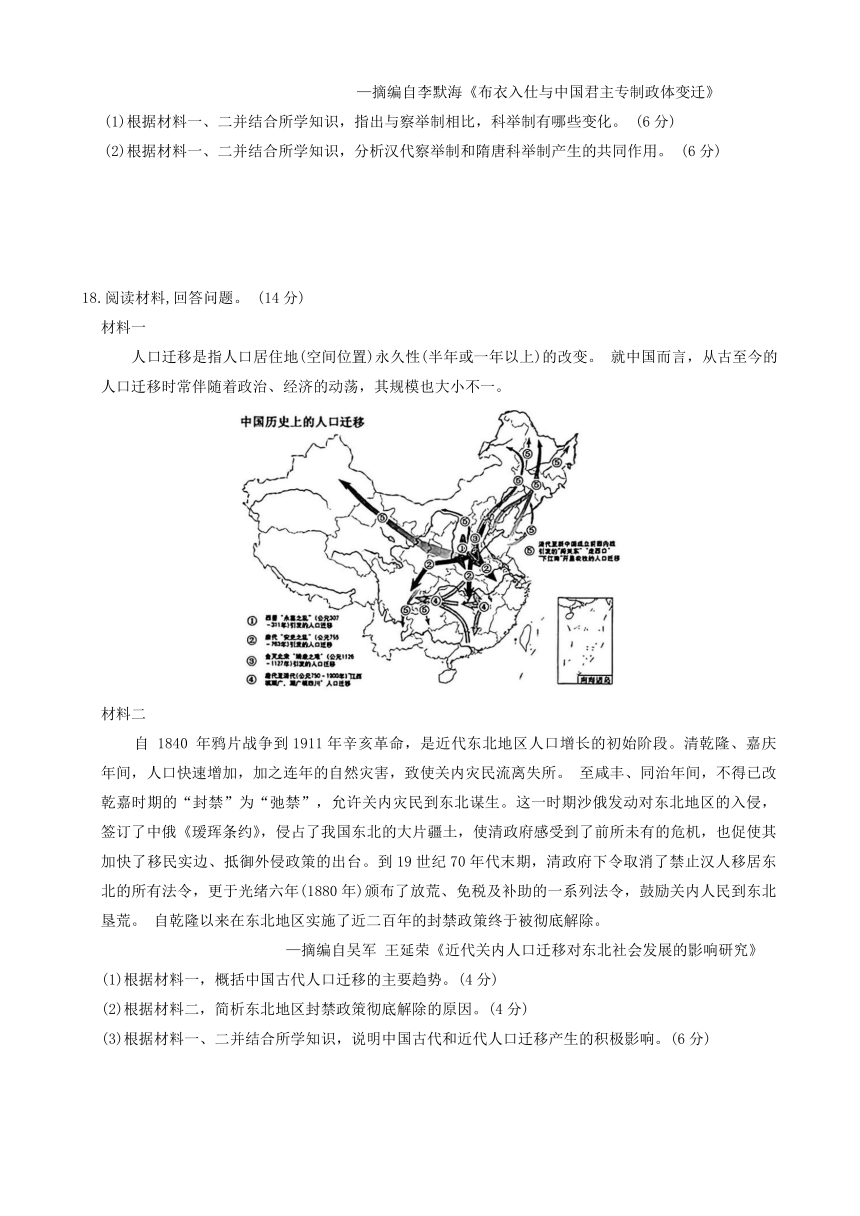

人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。 就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二

自 1840 年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。 至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。 自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

—摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。(4分)

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。(6分)

19.阅读材料,回答问题。 (14分)

材料一

五四运动之前,世界历史上发生了两个具有深远意义的大事件,使中国的先进知识分子深刻认识了资本主义和社会主义的不同,也悄然改变了中国的道路选择。 一个是爆发于 1914年的第一次世界大战,作为一场非正义的掠夺战争,充分暴露了帝国主义的贪婪面目,揭示了资本主义的罪恶根源。另一个就是1917年爆发的俄国十月革命,将社会主义由理想变为现实。五四运动爆发后不久,李大钊发表了《我的马克思主义观》,提出“自俄国革命以来,马克思主义几有风靡世界的势子,德奥匈诸国的社会革命相继而起,也都是奉马克思主义为正宗”。陈独秀是推进马克思主义传播的另一位代表,他创办刊物、组织团体、撰写文章,大力宣传社会主义思想,揭露了资本主义的罪恶。 此外,李达、陈望道、李汉俊等人也通过自己的方式发表文章、翻译著作。

——摘编自房广顺祁玉伟《五四运动与马克思主义中国化的起点》

材料二

回望百年奋斗历程,党之所以能够领导人民在一次次求索、一次次挫折、一次次开拓中完成中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务,根本在于坚持马克思主义基本原理,坚持实事求是,从中国实际出发,洞察时代大势,把握历史主动,进行艰辛探索,不断推进马克思主义中国化时代化,指导中国人民不断推进伟大社会革命。我们党的历史,就是一部不断推进马克思主义中国化时代化的历史,就是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史。

—摘编自《人民日报》《开辟马克思主义中国化时代化新境界》

(1)根据材料一,概括马克思主义在中国广泛传播的历史背景。并结合所学知识,分析其历史意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,任举两例马克思主义中国化的主要理论成果,并说说马克思主义中国化探索进程中积累的经验。(6分)

20.阅读材料,回答问题。 (12分)

材料

1928年,柳州机械厂成立,先后更名为广西机械厂、航空机械厂、广西航空学校机械厂、航空委员会第九修理厂等。

1952年,恢复柳州机械厂的本名。

1953年,研制出 1101 型4马力汽油机,是我国第一代汽油机,填补了国内汽油机生产的空白。

1958年,为加快机械工业的发展,广西政府将其扩建为柳州动力机械厂,主要生产船用大型柴油机。

1961年,柳州动力机械厂开始转向生产拖拉机。

1965 年,研制生产的丰收牌拖拉机通过专家鉴定被列为国家定型产品。

1966 年,厂名更为柳州拖拉机厂,至70年代成为中国八大拖拉机厂之一,年产量达5000 台。

1980年,积压拖拉机 1 713 台,工厂提出“以杂养专,不赔不赚”等口号,开始生产缝纫机和棉织机,并自行引进一辆日本微型车研究。

1982年,研制的第一台微型货车 LZ110 试制成功,被国家计委和机械工业部指定为中国四大微车定点生产厂家之一。

1985年,柳州拖拉机厂正式改名柳州微型汽车厂。

1996年,柳州五菱汽车有限责任公司成立。

2002年,五菱汽车与上汽集团、美国通用汽车公司达成合作,成立了三方合资的上汽通用五菱汽车股份有限公司。

——摘编自《五菱汽车的发展史》

根据材料并结合所学知识,以“柳州机械厂的发展”为主题,自拟一个论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

2023~2024 学年度高一上学期期末考试试卷·历史

参考答案、提示及评分细则

1. B 根据材料可知,仰韶文化中晚期遗址中出土的陶器,不仅有仰韶文化,还有大汶口文化及屈家岭文化的元素,这说明当时中原文化将东夷文化、南方苗蛮文化吸收和借鉴,即当时已出现区域文化的交融,故选 B项。大河村遗址属于新石器时代,排除A项;材料中只涉及大河村遗址中有陶器的出现,并不能表明“手工业得到了较快发展”,排除C项;社会活动的组织力在材料中没有涉及,排除D项。

2. A 根据材料中的信息可知,刘邦和尧并没有关系,但班固对其统绪进行了虚构,以此凸显汉王朝政权的正统性,故选 A项。班固的这一举措有助于巩固汉王朝的统治,但是扩大范围无法体现,排除B项;材料与少数民族无关,排除C项;“营造统治者的神秘性”材料无法体现,且不是其主要目的,排除D项。

3. A 根据材料信息“南方土地大量开垦……造船等行业也有明显的进步”并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,江南经济得到了开发,出现这一现象的主要原因是北方人民大量南迁,为南方带去了先进的生产技术和充足的劳动力,故A 项正确。大批水利工程的兴建并不是江南经济发展的主要原因,排除 B项;江南自然资源丰富不是南朝时期才开始出现的,排除C项;政府重视经济发展是生产环境相对安定、经济发展的政治前提,不是最主要的原因,排除D项。

4. C 根据材料“设置了市舶司”“唐朝海外交通拥有七条国际海路,主要干道四面通达,各航道向海外广泛辐射”可知,唐朝时期海上交通发达,辐射范围广,说明唐朝实施开放的对外政策,故选 C 项。材料强调的是海上交通的便利,与“民族政策”无关,排除 A项;B项材料并没有体现,排除;D项表述不符合史实,排除。

5. D 根据材料“宋代设置通判的员数‘文臣为知州的州,一般设通判一员,不及万户的州不设通判’”“武臣知州的州,无论大小一律设置通判一员或者二员”可知,宋代通判的人员设置明显体现了对抑武方针的贯彻,故选 D项,排除 B项。通判要与知州共同签署文书,因此行政效率的提高这一说法有误,排除 A 项;材料体现的是对地方权力的分化,与国家决策无关,排除C项。

6. C 根据材料,“南宋已不存在法律意义上的贱口奴婢,奴婢的来源都本自良人”“经济意义上的雇佣关系,跟租佃关系一样”“雇佣的期限、工钱,到期之后,主仆关系即解除”可知,当时的社会成员身份趋向平等,故选 C项。社会贫富差距的扩大在材料中体现不出来,排除A项;“家族门第观念”主要体现在科举取士和婚姻观念上,材料没有涉及,排除B项;资本主义经济萌芽发展是在明清时期,排除 D项。

7. D 根据材料“一番壮举,竟把南洋一带彻底查访一周”并结合所学知识可知,“这一壮举”指的是郑和下西洋,故选D项。“开辟荆榛逐荷夷”指的是郑成功收复台湾,“千里西去联月氏”是张骞第一次出使西域的目的,“杀尽倭奴兮”是戚继光抗倭,排除 A、B、C三项。

8. B 根据材料并结合所学知识可知,清朝专门设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务,促进了多民族国家的统一和发展,故选B项。“因地制宜”在材料中没有体现,排除 A 项;“正式将西藏地区纳入了中央版图”是在元朝,排除C项;“逐渐消除了少数民族分裂的隐患”说法错误,排除 D项。

9. C 根据材料可知,英国政界并不认为鸦片战争是一场战争,而是一个小小的“麻烦”,是英国为反对腐败的中国和中国令人无法忍受的优越感而战的,这说明伦敦政界在否认鸦片战争的侵略本质,故选C项。 自由平等的外交地位在材料中没有涉及,排除 A项;材料没有体现鸦片战争的偶然性,排除B项;“华夷观念”是古代中国的,不是伦敦政界的,排除D项。

10. D 根据材料可知,冯桂芬对“师夷长技”唯在“技”有所发展,但他认为解决之道是“惟皇上振刷纪纲”,由此可以看出,冯桂芬虽然具有一定的进步思想但其根本上还是没有摆脱阶级的局限性,故选D项。材料中没有涉及军事工业和民用工业,以及“以自强求富为新政目标”,排除 A、B两项;“向西方学习各方面知识”与史实不符,排除C项。

11. D 根据材料“此战之目的不仅在推翻军阀,尤在推倒军阀所赖以生存之帝国主义……反革命之根株乃得永绝,中国乃能脱离次殖民地之地位,以造成自独立之国家也”可知,孙中山意在通过北伐战争改变中国的半殖民地的社会性质,成为一个独立的主权国家,故选D项。袁世凯1916年已经去世,排除 A项;国民政府是在北伐战争之后成立的,排除B项;“扩大国民革命统一战线”并不是根本目的,排除C项。

12. A 根据材料信息“五四的再起”及漫画中的信息“反对华北自治”“领土完整”并结合所学知识可知,漫画反映的历史事件是“一二·九运动”。 日本侵略者在占领东三省后,又将侵略矛头指向华北,逼迫国民政府签署了一系列协定,进而加紧策动分裂中国的“华北自治运动”。“华北自治运动”遭到了人民的抵抗,发生了和五四运动相当的学生游行示威运动。这一运动促进了中华民族的新觉醒,掀起了抗日救亡运动的高潮,故选A项。全国团结抗战局面初步形成是在西安事变和平解决之后,排除B项;五四运动的爆发缘起于巴黎和会外交的失败,排除C项;国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成,排除 D项。

13. D 根据材料“1947 年 10月,解放军总部发布了《关于重行颁布三大纪律八项注意的训令》”“不拿群众一针一线,买卖公平,进入城市露宿街头不扰民等”可知,解放军对这些规定的践行顺应了时代发展的潮流,有利于得到广大民众的支持,推动了中国新民主主义革命的胜利进程,故选 D项。“党对人民军队的绝对领导”在材料中没有体现,排除 A 项;“扫除了”“各种困难”过于夸大,排除B项;中央红军进行战略转移是在 1934年,排除C项。

14. A 根据材料中的“‘文革’中的以权凌法,破坏公安组织、办案办法,以及规章制度的做法”“现在组织没有了,制度没有了,那套办法也没有了”可知,当时法治建设遭到了破坏,故选 A 项。1971年,“文革”还没有结束,“文革”的错误也还没有被纠正,排除B项;材料没有涉及司法机关职能的强化,且在 1978 年前的历次运动以及十年“文革”期间,政法机关受到严重冲击。律师制度、司法部、检察机关先后被撤销,“文革”中公检法被砸烂,司法工作陷于瘫痪状态,排除C项;1978年6月2日,邓小平同志在全军政治工作会议上发表讲话,明确号召“拨乱反正,打破精神枷锁,使我们的思想来个大解放”,排除 D项。

15. C 根据材料中“坚持了我国社会主义的主体作用,也包容了港澳台的不同特点”可知,材料论述的是“一国两制”。“一国两制”是在求同存异的基础上实现统一大业的,故选C项。少数民族自治区的自治权和特别行政区的高度自治不同,排除A项;“一国两制”下,港澳台还是实行资本主义制度,排除B项。维护国家主权、安全、发展利益是“一国两制”方针的最高原则,排除 D项。

16. B 根据材料可知,人类命运共同体的范围及内涵都在扩大,这说明人类命运共同体思想体系日臻完善,故选 B项。“世界已经建立起了新型国际关系”“中国开始引领世界格局的新发展”与事实不符,排除 A、C两项;材料中没有体现世界各国,排除D项。

17.(1)变化:察举制自下而上,以官选官,而科举制允许自由投考,采取考试的方式选拔人才;察举制选官标准多样,科举制则以一科取士;相比察举制,科举制的选拔标准更加客观、公正。(6分)

(2)共同作用:都在一定程度上扩大了官员的选拔范围;加强了封建统治的基础;打开了寒门子弟的上升通道,为国家选拔和输送了相对优秀的官员;有利于打破出身论的阶级固化,促进了社会阶层的流通;推动了文官政治的发展。(6分,任答三点即可)

18.(1)主要趋势:明清之前主要由黄河中下游向长江流域和珠江流域(由北向南迁徙);明清时期主要由中东部向西部迁徙。 (4分)

(2)原因:关内人地矛盾日益尖锐;自然灾害频发;抵御西方列强侵略,维护国家主权的需要;中国陷入半殖民地半封建社会,社会动荡不安。(4分,任答两点即可)

(3)积极影响:促进了中华民族的大融合,有利于国家统一;有助于各民族之间的经济、文化交流;促进了江南和西北、东北地区的开发,推动迁入地的经济发展;有利于缓解迁出地的人地矛盾。(6分)

19.(1)历史背景:一战引发了对西方文明的反思;五四运动的爆发,工人阶级力量壮大;十月革命的胜利;共产主义知识分子群体的形成和宣传。(4分)历史意义:启发了人们的思想觉悟,促进了人们的思想解放和爱国运动的开展;增强了工人阶级斗争的信心,推动了马克思主义与中国革命实际的结合;促使中国工人阶级迅速登上了政治舞台;促进了马克思主义的中国化,加速了毛泽东思想的产生。 (4分,任答两点即可)

(2)理论成果:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 (2分,任答两点即可)经验:立足国情,理论联系实际;“解放思想,实事求是”;坚持中国共产党的领导;坚持社会主义道路;坚持以人民为中心的根本立场;与时俱进,开拓创新;坚定信念,不忘初心等。(4分,任答两点即可)

20.示例:

论题:柳州机械厂的发展折射出中国现代化道路的探索。(2分)

阐述:1952年,我国国民经济基本恢复,大规模的工业化建设提上日程,拥有一定工业功底的柳州机械厂研发出我国第一代汽油机,为新中国工业化建设做出重要贡献。 1958年,随着三大改造和“一五”计划顺利完成,人民建设社会主义的热情日益高涨,1958年柳州机械厂扩建为柳州动力机械厂。1959~1961年,我国出现经济发展困境,在政府指导下,柳州动力机械厂转型为拖拉机生产厂,促进了我国社会经济和农业机械化发展。 1978年党的十一届三中全会后,我国实施了改革开放的基本国策,国家也逐渐放松对国有企业的管控。在这一背景下,柳州拖拉机厂积极改革,成功完成向汽车生产商转型,并在市场经济体制改革的大潮中完成股份制改革,成立五菱汽车有限责任公司。新世纪以来,随着中国改革开放的深化和成功加入 WTO,五菱也积极吸引国外资金和技术,成立合资企业,不断发展壮大。(8分)

总之,从柳州机械厂到五菱汽车的转变,反映了在中国共产党领导下,中国人民走出一条具有中国特色的社会主义现代化建设之路。 (2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分 100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5 毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)全册。

一、选择题(本大题共 16 小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.郑州大河村遗址是仰韶文化中晚期遗址,从出土的陶器看,不但有典型的仰韶文化特色,而且还有东部的大汶口文化及南方的屈家岭文化的元素。这表明当时

A.大河村处于旧石器时代 B.区域文化存在着交流交融

C.手工业得到了较快发展 D.社会活动呈现较强组织力

2.班固在《汉书》中将刘氏的统绪上溯到尧,并宣称“汉承尧运,德祚已盛”。事实上,司马迁在《史记·高祖本纪》中清晰地载录了刘邦的背景,与尧毫无关系。班固此举意在

A.构建汉王朝政治统治的正统性 B.扩大汉朝的统治范围

C.增强少数民族的华夏认同观念 D.营造统治者的神秘性

3.东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、陶瓷、造船等行业也有明显的进步。出现这一现象的主要原因是

A.北方人口大量南迁 B.大批水利工程的兴建

C.江南自然资源丰富 D.政府重视经济的发展

4.据史料记载,唐朝就已经设置了市舶司,且唐朝对外交通拥有七条国际海路,主要干道四面通达,各航道向海外广泛辐射,构建起唐代散射到世界各国的路径。这从侧面反映出唐朝

A.推行开明的民族政策 B.文化发展兼收并蓄

C.实行开放的对外政策 D.边疆形势稳定和谐

5.宋代州设置通判的员数,分情况制定:文臣为知州的州,一般设通判一员,不及万户的州不设通判;武臣知州的州,无论大小一律设置通判一员或者二员。宋代通判的设置

A.提高了各州行政效率 B.意在提升地方上的军事实力

C.保障了国家决策正确 D.凸显出崇文抑武的治国方针

6.南宋已不存在法律意义上的贱口奴婢,奴婢的来源都本自良人。宋代奴婢与主家的关系,是经济意义。上的雇佣关系,跟租佃关系一样,“自今人家佣凭赁,当明设要契”。契约写明雇佣的期限、工钱,到期之后,主仆关系即解除。这可用于说明当时

A.社会贫富差距日益扩大 B.家族门第观念逐渐淡化

C.社会成员身份趋向平等 D.资本主义经济萌芽发展

7.顾颉刚说道:“元朝以来,海道的交通便没有被冷遇过;到后来更被视为万里往来的要道……后来明成祖又跟着起了一番壮举,竟把南洋一带彻底查访一周。”明成祖这“一番壮举”的主要目的是

A.“开辟荆榛逐荷夷” B.“千里西去联月氏”

C.“杀尽倭奴兮” D.“耀兵异域,示中国富强”

8.清崇德元年,成立蒙古衙门。崇德三年,在蒙古衙门的基础上成立了理藩院,隶属礼部。顺治年间定尚书,其官制同六部,成为总管边疆民族事务的中央机构。康熙年间,理藩院机构逐渐完善。清前中期,理藩院直接管理西藏事务。理藩院的发展

A.体现了清因地制宜处理民族事务 B.促进了多民族国家的统一和发展

C.正式将西藏地区纳入了中央版图 D.逐渐消除了少数民族分裂的隐患

9.“对于伦敦政界来说,1840~1842年所发生的与中国的战争,并不是一场‘鸦片战争’,而只不过是一个小小的麻烦。英国为反对衰败不堪、腐败透顶的中国令人无法忍受的优越感而战。”这说明伦敦政界

A.追求平等自由的外交地位 B.强调鸦片战争爆发的偶然性

C.否认鸦片战争的侵略本质 D.突破了传统华夷观念的窠臼

10.洋务新政时期,冯桂芬对“师夷长技”唯在“技”有所发展。他在《制洋器议》中指出了人尽其才、地尽其力、军民不隔、名实相符“不如夷”的地方,但认为解决之道“惟皇上振刷纪纲,一转移间耳”。 由此可知,冯桂芬

A.重视军事和民用工业的结合 B.以自强求富为新政目标

C.坚持向西方学习各方面知识 D.没有摆脱其阶级的局限

11.1924年,孙中山在北伐宣言中说道:“此战之目的不仅在推翻军阀,尤在推倒军阀所赖以生存之帝国主义……反革命之根株乃得永绝,中国乃能脱离次殖民地之地位,以造成自独立之国家也。”该宣言表明孙中山意在通过北伐战争

A.推翻袁世凯的专制统治 B.巩固国民政府的统治

C.扩大国民革命统一战线 D.改变中国的社会性质

12.右图是刊载于《好男儿》的漫画“五四的再起”。漫画反映的这一历史事件

A.掀起了抗日救亡运动的高潮

B.初步形成了全国团结抗战局面

C.缘起于巴黎和会外交的失败

D.正式形成了抗日民族统一战线

13.1947 年10月,解放军总部发布了《关于重行颁布三大纪律八项注意的训令》。人民解放军各部队行军作战做到人不踏青苗、马不啃树皮,不拿群众一针一线,买卖公平,进入城市露宿街头不扰民等。解放军对这些规定的践行

A.体现党对人民军队的绝对领导 B.扫除了党在城市接管中的各种困难

C.有利于中央红军进行战略转移 D.推动了新民主主义革命的胜利进程

14.1971年,周恩来在全国公安会议上,批评了“文革”中的以权凌法,破坏公安组织、办案办法,以及规章制度的做法。他指出:“现在组织没有了,制度没有了,那套办法也没有了。”由此可推知,当时

A.法治建设遭到严重破坏 B.“文革”错误得到纠正

C.司法机关的职能被强化 D.“拨乱反正”正式开始

15.“这一构想坚持了我国社会主义的主体作用,也包容了港澳台的不同特点,一是尊重了这些地区的历史和现实,二是照顾当地人民的希望和利益,三是考虑国际,尤其是英、葡、美等国与当地的关系。”对材料理解正确的是

A.港澳台拥有和少数民族自治区一样的自治权B.回归后的港澳台需实行社会主义制度

C.我国坚持在求同存异的基础上实现统一大业 D.“一国两制”的实施以港澳台利益为主

16.中共十八大以来,中国提出从“五位一体”总体路径到擘画“五个世界”总体布局;从在国家之间和地区层面构建命运共同体,到在全球领域打造网络空间、核安全、海洋、卫生健康等命运共同体;从“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。这说明

A.世界已经建立起了新型国际关系 B.人类命运共同体思想体系日臻完善

C.中国开始引领世界格局的新发展 D.和平与发展已成为世界各国的共识

二、非选择题(本大题包括4 小题,第17 题 12分,第18 题 14分,第19 题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,回答问题。 (12分)

材料一

汉代以前,基本是按照血统、世袭爵位、职位,寒门之子基本没有可能进入国家政权管理体制。 到了汉初,汉高祖认识到人才的紧缺和重要,开始选贤任职。 官员的选举标准是乡举里选,由地方治理官员对辖区内有才能、德行的贤人义士向皇帝和上级进行推选的官员推荐制度。汉代察举制主要有三种名目:一是贤良方正,二是孝廉,三是秀才。然而,随着时间的推移,察举制本身的弊端也逐渐显现出来,察举制遭到全面破坏,人才选拔也已名不副实,察举制逐步走向了没落。

——摘编自许为《“以名入仕”与“以文取士”人才选拔制度比较——以察举制和科举制为中心》材料二

科举制创始于隋朝,经过分科考试,根据文采优劣进行人才选拔的一种制度。唐朝沿袭了隋朝的官员选拔制度,自由报考,以诗赋策问取士,但唐代科举有秀才、明经、进士、俊士、明法、明字、明算、童子、道举等诸科,并且在每一科里面又进一步细分。 其中,明经科重帖经、墨义,主要考察考生对儒学经典的记忆。进士科的考试内容主要是面向一般士人的对时务策,突破了由士族门阀垄断的传统经学的限制。虽然诸科并存,但主要是以明经和进士两科为官员选拔的主要方式。

—摘编自李默海《布衣入仕与中国君主专制政体变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出与察举制相比,科举制有哪些变化。 (6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析汉代察举制和隋唐科举制产生的共同作用。 (6分)

18.阅读材料,回答问题。 (14分)

材料一

人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。 就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二

自 1840 年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。 至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。 自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

—摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。(4分)

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。(6分)

19.阅读材料,回答问题。 (14分)

材料一

五四运动之前,世界历史上发生了两个具有深远意义的大事件,使中国的先进知识分子深刻认识了资本主义和社会主义的不同,也悄然改变了中国的道路选择。 一个是爆发于 1914年的第一次世界大战,作为一场非正义的掠夺战争,充分暴露了帝国主义的贪婪面目,揭示了资本主义的罪恶根源。另一个就是1917年爆发的俄国十月革命,将社会主义由理想变为现实。五四运动爆发后不久,李大钊发表了《我的马克思主义观》,提出“自俄国革命以来,马克思主义几有风靡世界的势子,德奥匈诸国的社会革命相继而起,也都是奉马克思主义为正宗”。陈独秀是推进马克思主义传播的另一位代表,他创办刊物、组织团体、撰写文章,大力宣传社会主义思想,揭露了资本主义的罪恶。 此外,李达、陈望道、李汉俊等人也通过自己的方式发表文章、翻译著作。

——摘编自房广顺祁玉伟《五四运动与马克思主义中国化的起点》

材料二

回望百年奋斗历程,党之所以能够领导人民在一次次求索、一次次挫折、一次次开拓中完成中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务,根本在于坚持马克思主义基本原理,坚持实事求是,从中国实际出发,洞察时代大势,把握历史主动,进行艰辛探索,不断推进马克思主义中国化时代化,指导中国人民不断推进伟大社会革命。我们党的历史,就是一部不断推进马克思主义中国化时代化的历史,就是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史。

—摘编自《人民日报》《开辟马克思主义中国化时代化新境界》

(1)根据材料一,概括马克思主义在中国广泛传播的历史背景。并结合所学知识,分析其历史意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,任举两例马克思主义中国化的主要理论成果,并说说马克思主义中国化探索进程中积累的经验。(6分)

20.阅读材料,回答问题。 (12分)

材料

1928年,柳州机械厂成立,先后更名为广西机械厂、航空机械厂、广西航空学校机械厂、航空委员会第九修理厂等。

1952年,恢复柳州机械厂的本名。

1953年,研制出 1101 型4马力汽油机,是我国第一代汽油机,填补了国内汽油机生产的空白。

1958年,为加快机械工业的发展,广西政府将其扩建为柳州动力机械厂,主要生产船用大型柴油机。

1961年,柳州动力机械厂开始转向生产拖拉机。

1965 年,研制生产的丰收牌拖拉机通过专家鉴定被列为国家定型产品。

1966 年,厂名更为柳州拖拉机厂,至70年代成为中国八大拖拉机厂之一,年产量达5000 台。

1980年,积压拖拉机 1 713 台,工厂提出“以杂养专,不赔不赚”等口号,开始生产缝纫机和棉织机,并自行引进一辆日本微型车研究。

1982年,研制的第一台微型货车 LZ110 试制成功,被国家计委和机械工业部指定为中国四大微车定点生产厂家之一。

1985年,柳州拖拉机厂正式改名柳州微型汽车厂。

1996年,柳州五菱汽车有限责任公司成立。

2002年,五菱汽车与上汽集团、美国通用汽车公司达成合作,成立了三方合资的上汽通用五菱汽车股份有限公司。

——摘编自《五菱汽车的发展史》

根据材料并结合所学知识,以“柳州机械厂的发展”为主题,自拟一个论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

2023~2024 学年度高一上学期期末考试试卷·历史

参考答案、提示及评分细则

1. B 根据材料可知,仰韶文化中晚期遗址中出土的陶器,不仅有仰韶文化,还有大汶口文化及屈家岭文化的元素,这说明当时中原文化将东夷文化、南方苗蛮文化吸收和借鉴,即当时已出现区域文化的交融,故选 B项。大河村遗址属于新石器时代,排除A项;材料中只涉及大河村遗址中有陶器的出现,并不能表明“手工业得到了较快发展”,排除C项;社会活动的组织力在材料中没有涉及,排除D项。

2. A 根据材料中的信息可知,刘邦和尧并没有关系,但班固对其统绪进行了虚构,以此凸显汉王朝政权的正统性,故选 A项。班固的这一举措有助于巩固汉王朝的统治,但是扩大范围无法体现,排除B项;材料与少数民族无关,排除C项;“营造统治者的神秘性”材料无法体现,且不是其主要目的,排除D项。

3. A 根据材料信息“南方土地大量开垦……造船等行业也有明显的进步”并结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,江南经济得到了开发,出现这一现象的主要原因是北方人民大量南迁,为南方带去了先进的生产技术和充足的劳动力,故A 项正确。大批水利工程的兴建并不是江南经济发展的主要原因,排除 B项;江南自然资源丰富不是南朝时期才开始出现的,排除C项;政府重视经济发展是生产环境相对安定、经济发展的政治前提,不是最主要的原因,排除D项。

4. C 根据材料“设置了市舶司”“唐朝海外交通拥有七条国际海路,主要干道四面通达,各航道向海外广泛辐射”可知,唐朝时期海上交通发达,辐射范围广,说明唐朝实施开放的对外政策,故选 C 项。材料强调的是海上交通的便利,与“民族政策”无关,排除 A项;B项材料并没有体现,排除;D项表述不符合史实,排除。

5. D 根据材料“宋代设置通判的员数‘文臣为知州的州,一般设通判一员,不及万户的州不设通判’”“武臣知州的州,无论大小一律设置通判一员或者二员”可知,宋代通判的人员设置明显体现了对抑武方针的贯彻,故选 D项,排除 B项。通判要与知州共同签署文书,因此行政效率的提高这一说法有误,排除 A 项;材料体现的是对地方权力的分化,与国家决策无关,排除C项。

6. C 根据材料,“南宋已不存在法律意义上的贱口奴婢,奴婢的来源都本自良人”“经济意义上的雇佣关系,跟租佃关系一样”“雇佣的期限、工钱,到期之后,主仆关系即解除”可知,当时的社会成员身份趋向平等,故选 C项。社会贫富差距的扩大在材料中体现不出来,排除A项;“家族门第观念”主要体现在科举取士和婚姻观念上,材料没有涉及,排除B项;资本主义经济萌芽发展是在明清时期,排除 D项。

7. D 根据材料“一番壮举,竟把南洋一带彻底查访一周”并结合所学知识可知,“这一壮举”指的是郑和下西洋,故选D项。“开辟荆榛逐荷夷”指的是郑成功收复台湾,“千里西去联月氏”是张骞第一次出使西域的目的,“杀尽倭奴兮”是戚继光抗倭,排除 A、B、C三项。

8. B 根据材料并结合所学知识可知,清朝专门设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务,促进了多民族国家的统一和发展,故选B项。“因地制宜”在材料中没有体现,排除 A 项;“正式将西藏地区纳入了中央版图”是在元朝,排除C项;“逐渐消除了少数民族分裂的隐患”说法错误,排除 D项。

9. C 根据材料可知,英国政界并不认为鸦片战争是一场战争,而是一个小小的“麻烦”,是英国为反对腐败的中国和中国令人无法忍受的优越感而战的,这说明伦敦政界在否认鸦片战争的侵略本质,故选C项。 自由平等的外交地位在材料中没有涉及,排除 A项;材料没有体现鸦片战争的偶然性,排除B项;“华夷观念”是古代中国的,不是伦敦政界的,排除D项。

10. D 根据材料可知,冯桂芬对“师夷长技”唯在“技”有所发展,但他认为解决之道是“惟皇上振刷纪纲”,由此可以看出,冯桂芬虽然具有一定的进步思想但其根本上还是没有摆脱阶级的局限性,故选D项。材料中没有涉及军事工业和民用工业,以及“以自强求富为新政目标”,排除 A、B两项;“向西方学习各方面知识”与史实不符,排除C项。

11. D 根据材料“此战之目的不仅在推翻军阀,尤在推倒军阀所赖以生存之帝国主义……反革命之根株乃得永绝,中国乃能脱离次殖民地之地位,以造成自独立之国家也”可知,孙中山意在通过北伐战争改变中国的半殖民地的社会性质,成为一个独立的主权国家,故选D项。袁世凯1916年已经去世,排除 A项;国民政府是在北伐战争之后成立的,排除B项;“扩大国民革命统一战线”并不是根本目的,排除C项。

12. A 根据材料信息“五四的再起”及漫画中的信息“反对华北自治”“领土完整”并结合所学知识可知,漫画反映的历史事件是“一二·九运动”。 日本侵略者在占领东三省后,又将侵略矛头指向华北,逼迫国民政府签署了一系列协定,进而加紧策动分裂中国的“华北自治运动”。“华北自治运动”遭到了人民的抵抗,发生了和五四运动相当的学生游行示威运动。这一运动促进了中华民族的新觉醒,掀起了抗日救亡运动的高潮,故选A项。全国团结抗战局面初步形成是在西安事变和平解决之后,排除B项;五四运动的爆发缘起于巴黎和会外交的失败,排除C项;国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成,排除 D项。

13. D 根据材料“1947 年 10月,解放军总部发布了《关于重行颁布三大纪律八项注意的训令》”“不拿群众一针一线,买卖公平,进入城市露宿街头不扰民等”可知,解放军对这些规定的践行顺应了时代发展的潮流,有利于得到广大民众的支持,推动了中国新民主主义革命的胜利进程,故选 D项。“党对人民军队的绝对领导”在材料中没有体现,排除 A 项;“扫除了”“各种困难”过于夸大,排除B项;中央红军进行战略转移是在 1934年,排除C项。

14. A 根据材料中的“‘文革’中的以权凌法,破坏公安组织、办案办法,以及规章制度的做法”“现在组织没有了,制度没有了,那套办法也没有了”可知,当时法治建设遭到了破坏,故选 A 项。1971年,“文革”还没有结束,“文革”的错误也还没有被纠正,排除B项;材料没有涉及司法机关职能的强化,且在 1978 年前的历次运动以及十年“文革”期间,政法机关受到严重冲击。律师制度、司法部、检察机关先后被撤销,“文革”中公检法被砸烂,司法工作陷于瘫痪状态,排除C项;1978年6月2日,邓小平同志在全军政治工作会议上发表讲话,明确号召“拨乱反正,打破精神枷锁,使我们的思想来个大解放”,排除 D项。

15. C 根据材料中“坚持了我国社会主义的主体作用,也包容了港澳台的不同特点”可知,材料论述的是“一国两制”。“一国两制”是在求同存异的基础上实现统一大业的,故选C项。少数民族自治区的自治权和特别行政区的高度自治不同,排除A项;“一国两制”下,港澳台还是实行资本主义制度,排除B项。维护国家主权、安全、发展利益是“一国两制”方针的最高原则,排除 D项。

16. B 根据材料可知,人类命运共同体的范围及内涵都在扩大,这说明人类命运共同体思想体系日臻完善,故选 B项。“世界已经建立起了新型国际关系”“中国开始引领世界格局的新发展”与事实不符,排除 A、C两项;材料中没有体现世界各国,排除D项。

17.(1)变化:察举制自下而上,以官选官,而科举制允许自由投考,采取考试的方式选拔人才;察举制选官标准多样,科举制则以一科取士;相比察举制,科举制的选拔标准更加客观、公正。(6分)

(2)共同作用:都在一定程度上扩大了官员的选拔范围;加强了封建统治的基础;打开了寒门子弟的上升通道,为国家选拔和输送了相对优秀的官员;有利于打破出身论的阶级固化,促进了社会阶层的流通;推动了文官政治的发展。(6分,任答三点即可)

18.(1)主要趋势:明清之前主要由黄河中下游向长江流域和珠江流域(由北向南迁徙);明清时期主要由中东部向西部迁徙。 (4分)

(2)原因:关内人地矛盾日益尖锐;自然灾害频发;抵御西方列强侵略,维护国家主权的需要;中国陷入半殖民地半封建社会,社会动荡不安。(4分,任答两点即可)

(3)积极影响:促进了中华民族的大融合,有利于国家统一;有助于各民族之间的经济、文化交流;促进了江南和西北、东北地区的开发,推动迁入地的经济发展;有利于缓解迁出地的人地矛盾。(6分)

19.(1)历史背景:一战引发了对西方文明的反思;五四运动的爆发,工人阶级力量壮大;十月革命的胜利;共产主义知识分子群体的形成和宣传。(4分)历史意义:启发了人们的思想觉悟,促进了人们的思想解放和爱国运动的开展;增强了工人阶级斗争的信心,推动了马克思主义与中国革命实际的结合;促使中国工人阶级迅速登上了政治舞台;促进了马克思主义的中国化,加速了毛泽东思想的产生。 (4分,任答两点即可)

(2)理论成果:毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 (2分,任答两点即可)经验:立足国情,理论联系实际;“解放思想,实事求是”;坚持中国共产党的领导;坚持社会主义道路;坚持以人民为中心的根本立场;与时俱进,开拓创新;坚定信念,不忘初心等。(4分,任答两点即可)

20.示例:

论题:柳州机械厂的发展折射出中国现代化道路的探索。(2分)

阐述:1952年,我国国民经济基本恢复,大规模的工业化建设提上日程,拥有一定工业功底的柳州机械厂研发出我国第一代汽油机,为新中国工业化建设做出重要贡献。 1958年,随着三大改造和“一五”计划顺利完成,人民建设社会主义的热情日益高涨,1958年柳州机械厂扩建为柳州动力机械厂。1959~1961年,我国出现经济发展困境,在政府指导下,柳州动力机械厂转型为拖拉机生产厂,促进了我国社会经济和农业机械化发展。 1978年党的十一届三中全会后,我国实施了改革开放的基本国策,国家也逐渐放松对国有企业的管控。在这一背景下,柳州拖拉机厂积极改革,成功完成向汽车生产商转型,并在市场经济体制改革的大潮中完成股份制改革,成立五菱汽车有限责任公司。新世纪以来,随着中国改革开放的深化和成功加入 WTO,五菱也积极吸引国外资金和技术,成立合资企业,不断发展壮大。(8分)

总之,从柳州机械厂到五菱汽车的转变,反映了在中国共产党领导下,中国人民走出一条具有中国特色的社会主义现代化建设之路。 (2分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

同课章节目录