1.3.《庖丁解牛》课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.3.《庖丁解牛》课件(共48张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

统编版高中语文必修下册

教材中的考点:《庄子》的说理艺术

1.3 庖丁解牛

考点解析

学习《庖丁解牛》之于高考有以下几个意义:

1、汲取《庄子》的思想营养,充实自己的思想境界,丰富人文素养,为写作积累丰富的思想内涵。

2.《庖丁解牛》中庖丁为阐述“养生之道”运用了寓言这种文体,通过对解牛过程的描写,理解庖丁高超技艺中蕴含的“道”,达到了说理的目的。

3.我们可以把《庖丁解牛》理解为进行了比喻论证,是论述类文体中一种很重要的论证方法,学会这种论证方法,有二个好处。一是在高考试题中做论述类文本的时候就会游刃有余;二是在写作文时候运用“比喻论证”使作文更加熠熠生辉。

教材典例

《庖丁解牛》的深刻内涵

思考题一:

庖丁所达到的境界仅仅是技术娴熟的表现吗?

庖丁解牛时手、肩、足、膝和谐并用,触、倚、履、踦等动作流畅自然,踦,砉然、騞然的声音高低错落、缓急有秩。他和谐优美的动作,进刀时富有韵律的音响,都给人以美的享受。庄子把庖丁解牛比喻成“桑林之舞”,“经首之会”,简直是一次神妙的音乐舞蹈艺术表演而庖丁就像一个艺术家在完成他的行为艺术作品。这一段描写极力渲染庖丁解牛的自然、和谐、优美,充满艺术气息。联系全文来看,庖丁之所以能够达到这种境界,是因为他熟知牛的自然生理结构,达到了“以神遇而不以目视”的层次,能够“依乎天理”,“因其固然”,’以无厚入有间”,”游刃有余”.庖丁的境界已经不是技艺娴熟的表现了。正如庖丁自己所言,这已经超过了一般的技艺层面,达到“道”的境界了。

,

思考题二:结合课文的描写,揣摩目无全牛”游刃有余”踌躇满志是怎样一种情景。找出这些文字,用自己的语言复述出来。

描写“目无全牛”的文字为:方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。目无全牛描写的是这样一种情景:庖丁对牛的全身结构完全摸清了,不再把一头牛看成全牛,而是把他看成可以拆卸的东西。

思考题二:结合课文的描写,揣摩目无全牛”游刃有余”踌躇满志是怎样一种情景。找出这些文字,用自己的语言复述出来。

描写游刃有余的文字为:依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!彼节者有间,而刀刃者无厚。以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。游刃有余描写的是:庖丁的刀宽绰而有余地在牛骨节的空隙之间自由行进的情景。

思考题二:结合课文的描写,揣摩目无全牛”游刃有余”踌躇满志是怎样一种情景。找出这些文字,用自己的语言复述出来。

描写踌躇满志的文字为:提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。踌躇满志描写的是庖丁把难解之处成功解掉之后悠然自得、心满意足的样子。

描写动刀过程的文字为:每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。謋然己解,如土委地。

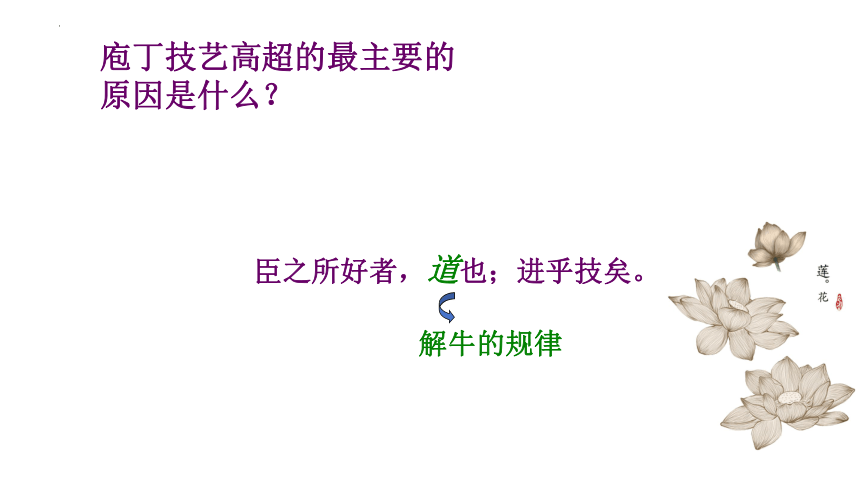

庖丁技艺高超的最主要的

原因是什么?

臣之所好者,道也;进乎技矣。

解牛的规律

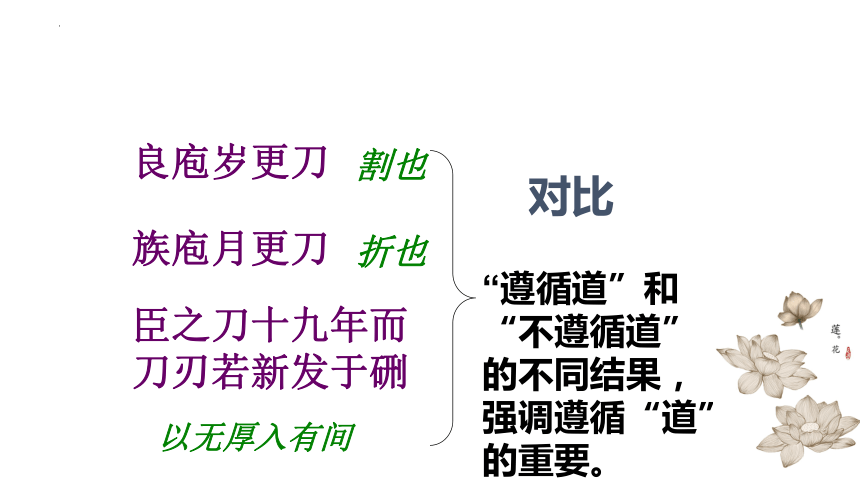

良庖岁更刀

割也

族庖月更刀

折也

臣之刀十九年而刀刃若新发于硎

以无厚入有间

对比

“遵循道”和“不遵循道”的不同结果,强调遵循“道”的重要。

始臣之解牛之时:

所见全牛

三年之后:

未曾见全牛

方今之时:

以神遇而不以目视,依乎天理

因其固然

(不懂规律)

(认识规律)

(运用规律)

三个阶段

得“道”的过程

感悟“道”

把课文当成“庖丁论人生”,那你能从文中读到了哪些人生道理?

结合自己的人生阅历和生活经历,谈谈课文中的语句能教给我们怎样的道理。

臣之所好者,道也;进乎技矣——

臣以神遇不以目视——

依乎天理……因其固然——

技经肯綮之未尝——

以无厚入有间——

每至于族……行为迟,动刀甚微——

善刀而藏之——

了解规律,掌握规律

抓住本质,用心处事

顺其自然,不强求

避开锋芒,从长计议

以己之利攻彼之弊

不莽撞,谨慎行事

收敛锋芒,低调做人

依理

谨行

藏锋

理解庄子之道

——文惠君听庖丁介绍后,说自己懂得了“养生之道”,解牛之道和这种“养生”之道有什么联系?

庄子善于讲寓言故事,在感性的形象和有趣的故事中,让读者自己去体会其中的深意。在本文中,庄子的本意是要用这个故事来说明养生的道理。

那么,如何理解庄子的养生之道?

用____的复杂结构来比喻_____,用___来比喻___。

养生之道是指,在人类社会错综复杂的矛盾中,把握其规律借以自我保护的方法。在错综复杂的现实社会中,要像庖丁解牛一样,避开矛盾,做到顺应自然,才能保身、全生、养亲、尽年 .

牛体

社会

刀

人

⑵“三年之后” ——

⑶“方今之时” ——

解牛的三个阶段

⑴“始臣之解牛之时”——

目有全牛

目无全牛

游刃有余

“所见无非全牛也”

“未尝见全牛也”

“以神遇而不以目视”

(不懂规律)

(认识规律)

(运用规律)

[清]王国维《人间词话》人生三境界说:

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。

臣之所好者,道也——不畏艰难,目标高远

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 。

三年之后、方今之时——坚定不移,孜孜以求

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑

珊处。以神遇而不以目视—千锤百炼,终成正果

以解牛之技喻养生之道

以解牛之事喻处世之理

这则故事对我们的启示

1、反复实践,不断积累,就能认识和掌握事物的规律。

2、面对困难,不应逃避,应勇于面对。

3、要热爱本职工作。

4、反复练习,就熟能生巧。

5、做事要循序渐进。

10

21

庄周认为,人类社会充满着错综复杂的矛盾,要“不谴是非,以与世俗处”,寻求解脱,就须像庖丁解牛那样,找出规律,游刃有余,不受损伤,“牛虽多不以伤刃,物虽杂不以累心”,以求保身、全生、养亲、尽年,反映了没落阶级消极遁世的思想情绪。

比喻论证

考点精讲

比喻论证是一种借助于打比方,使抽象的道理形象化、具体化的论证方法。

如魏徵《谏太宗十思疏》中的“臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义”。荀子的《劝学》,鲁迅的《拿来主义》都是运用比喻论证的经典文本。

什么是比喻论证?

1、比喻论证法。比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明抽象道理的论证方法。

2、比喻是用相似的事物打比方的修辞方法。被比方的事物叫本体,用来打比方的事物叫喻体,联系二者的词语叫比喻词(像、是、如等)。

【比喻论证与比喻的区别】

①抓住本体与喻体的连接点(相似性)进行联想,找到恰当的合适的喻体。用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。

②比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点。可以把教师比喻成蜡烛、春蚕,说明他们无私地献出自己的一切,却不能将他们比喻成能使别人干净起来,可他们自己却像越来越脏的抹布、扫帚,这样运用比喻法,叫“引喻失义”,应当注意。

③因为比喻的双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠几个比喻,应把它和例证法、分析法等结合起来使用。【运用比喻——形象说理——结合例证——论证论点】

【比喻论证注意事项】

三、运用比喻论证的技巧:

(一)用比喻作标题,统摄全文。

有些文章的论证,像鲁迅的《拿来主义》那样,整体上建立在比喻的基础之上,就可以用比喻来制作文章的标题,以此统摄全文。福建某考生的《梦想为帆,工作为桨》就是这样的作文。文章以“梦想为帆,工作为桨”为标题,以“让我们以梦想为帆,工作为桨,去迎接美好人生”为中心论点,以杂交稻之父袁隆平、印象派大师雷阿诺、现实主义小说家巴尔扎克等人的事实为论据,在“帆”“桨”意象的统摄下行文,有力地论证了中心论点。在这篇文章里,“帆”和“桨”不是作为具体的论据,而只是作为“理想”和“工作”的一种比喻性说法,既形象,又贴切,这就使文章有了丰厚的意蕴。

三、运用比喻论证的技巧:

(二)用比喻作题记,揭示文意。

严格地说,议论文是不需要题记的,但有些同学喜欢写抒情性议论文,这时用比喻性的语句来作题记,既可以辅助证明,暗示文意,又能增加文采。

辽宁某考生的《你不是我的航向》就是如此。作者首先以比喻作标题,再以“生命的河流在人生的两岸尽情流淌,我放弃了盲目的跟随,选择了理性的航向,坚信,那边洒满了灿烂的阳光!”作题记,然后引出论点“不能盲目地跟随别人,要在生活的海洋中彰显自己的魅力,于道德的天空中独守自己的成长”,展开抒情议论。 这里的题记语言优美,生动形象,既是揭示标题的含义,规定了文章的方向,有助于读者理解文意。

三、运用比喻论证的技巧:

(三)用比喻来起兴,引出论点。

比兴是中国诗歌中的一种传统表现手法,比就是譬喻,是对人或物加以形象的比喻;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。许多同学也把这种方法移用到议论文的写作中来,即先叙述一个或一组比喻,然后引出论点。

例如湖南某考生的《走出自我》一文,开头这样写道:“大树不应只看得自己的高大,而忘记落红无私的哺育;花儿不应只看到自己的明艳,而忘记清晨雨露的滋养;大海不应该只看到自己的深邃,而忘记无数小溪的汇合。正发大树,花儿和大海一样,我们只有走出自我的精彩,才会有更灿烂的未来。”整个语段两句话,前一句既是排比,又是比喻,既有引出论点的作用,又有证明论点的作用。

三、运用比喻论证的技巧:

(四) 用比喻助说理,阐发观点。

比喻论证和事实论证不同,比喻并不能像事实那样直接证明论点的正确性,但它可以起到阐发和说明论点的作用,使论点明白晓畅,易于理解。

请看广东某考生《回到原点》中的一段文字:“生命的原点在于个性的张扬,在于情感的表露,在于性格的突围。回到原点不是褪下成熟的外衣,而是撕掉不必要的包装;回到原点不是原地踏步,更不是退回起点,而是以淡定而真实的姿态上路,轻轻抬头,已屈指行程二万,翻越无数的高山……”在这里,作者通过“成熟的外衣”“不必要的包装”“原地踏步”等比喻很形象地揭示了“回到原点”的内涵,对论点起到了很好的说明、解释作用。

三、运用比喻论证的技巧:

(五) 用寓言助说理,阐释己见。

议论文常常引用寓言、童话等非现实的故事,这些故事不是事实论据,同比喻一样不能直接证明论点的正确与否,但可以起着形象地说明论点的作用,有人将这样的论证称为类比论证。福建某考生的《热爱诞下创造的婴孩》中就有这样的论证:“梭罗在《瓦尔登湖 》中曾有讲述这样的寓言:‘一个工匠想做一柄最完美的权杖,于是他日夜不息,任时空流转百年,最终那权杖,成了梵天世界最美的作品。’梭罗在这里暗示我们:一旦我们认定了某种创造有值得我们付出一切的价值,我们就应完全投入其中,热爱并坚定地追求。”工匠的故事显然不能证明热爱就能创造奇迹的观点,但却非常形象地说明了这一观点。。

三、运用比喻论证的技巧:

(六)用比喻作论点,增强意蕴。

议论文要有明确的中心论点,才能成为一篇优秀的议论文,我们可以用比喻句来做中心论点,领起下文,就会增加文章的意蕴。

例如,天津某考生的《镜子》以“莫把镜子当成手电筒”,就比直白的观点“要经常检查自己”有意味得多。江苏某考生的《拒绝平庸》开头这样写道:“有人说,不需要快,不需要深,只要能游就是鱼;有人说,不需要远,不需要高,只要会飞就是鸟。”然后作者话锋一转,提出自己的主张:“可是我要说,人当争做要做奋飞的鹰,莫做爬行的鸟。”接着以“爬行的鸟飞不高”“爬行的鸟走不远”“爬行的鸟多危险”为分论点,展开论述。文章纲举目张,而又意蕴丰厚。

三、运用比喻论证的技巧:

(七)用比喻作总结,深化文意。

俗话说:“织衣织裤,贵在开头;编筐编篓,重在收口。”一篇好文章,有了引人入胜的开头,还应该有一个耐人寻味的结尾。所谓“豹尾”,便是指结尾时笔法要干净利落,犹如豹尾劲扫,响亮有力,给读者以咀嚼回味的余地,而比喻正是打造豹尾的常用手段之一。

请看湖南某考生《特立独行》的结尾:“梅花不争春,独开汉水滨边,吹香弄影,黯淡了一山春色,成就了一世美名;溪水不争流,叮咚山林幽壑间,清澈婉转,照映西子的容、二乔的貌,不负一生清誉。人也不从众,即使要遗世独立,也要循着心灵的指引,做自己,给世界留下个巍峨的背影。 ”用比喻句结束全文的论证,余音绕梁,耐人寻味。

经典题再现

真题解析

◆2023全国乙卷◆

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)。

吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明;阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵,就算这种花朵再美,那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作导向

作文材料并不回避时事热点。或者说,将写作和时事热点有机融合,引导青年把个人的发展与国家的发展紧密联系起来,引导学生思考个人在集体、社会、国家、世界发展中的责任和使命。

由此可见,“一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事”的学习状态已经不能满足高考的要求,广大考生不仅要立足课堂来学,还要走入社会生活中来学,及时、准确地了解时事热点,用心关注时事热点、生活百态,积累素材,思考社会。只要考生能将眼光放远一些,眼界放宽一些,看一看窗外如火如荼的生活,只有“风声雨声读书声声声入耳,国事家事天下事事事关心”,才有可能写成一篇有价值的考场作文。

写作导引

立意角度:

1、从历史发展的角度来看: 从茹毛饮血到田园农耕,从工业革命到当今的信息社会,期间有快有慢,有强有弱,历史长河还会继续向前,在发展过程中,不同国家、不同民族各自独立又齐心协力,发扬自己的优势又取长补短,共同创造和发展了人类多姿多彩的文化,这是一部波澜壮阔的发展史、文化史、文明史。因此只有合作才能共赢,互助方能互利,共同推动历史的进程。

2、从国际关系的角度来看:有纷争有和平,有各自为政有互帮互助,有远近亲疏,虽千变万化,但各国间你中有我我中有你,都是构成人类命运共同体的一个分子,因此不能吹他国的灯,阻他国的路,要互通有无、优势互补,团结合作、相互尊重,以包容之心欢迎竞争对手的长存,在谋求自身发展中促进各国共同发展,需要各国为之共同奋斗。

3、从文化文明角度来看:不同历史和国情、不同民族和习俗孕育了不同的文明,犹如百花齐放,各具特色。文化因多种而精彩,文明因多样才有互鉴的价值,因此要尊重文化、文明的多样性,不能孤芳自赏,要以宽广胸怀理解不同文明的价值,消除隔阂,让各种文明和谐共存、交相辉映。

写作导引

4、从时代青年个人成长的角度来看:青年面临着学习压力大、就业难、社会竞争激烈等问题,成长的环境复杂和多样。作为当代青年,懂得为别人铺路架桥,彼此扶持,既要发自己的光,照亮自我的成长路,还要做好点灯人,帮助他人发光,既要做到能与众花齐放,又要能笑傲群芳,既要见贤思齐,见不贤而内自省,(高中语文资料整理与收集编辑)还要帮助不贤者改过完善进步,胸怀国之大者,树立正确的世界观、价值观,以坚定的理想信念在追求“大我”中找准“小我”的人生航向,积极将“小我”融入“大我”之中,勇敢肩负起时代赋予的重任,把个人成长与国家、社会发展结合起来,

写作导引

与时代共奋进,与祖国共命运,与人民共发展,这就是新时代青年的大格局,也是责任担当,

5、从哲学辩证的角度来看:“一花”和“百花”体现了部分和整体的辩证关系。二者互相依存、相互影响,相互制约,密不可分,整体和部分不断地发展、变化和完善。“一花”的力量毕竟有限,吹灭别人的灯,只能让自己得到的光更少,“百花齐放”是必然的,因此要顺应历史潮流,怀有包容的心态,各美其美,美美与共,只有“百花齐放”,“一花”存在的价值才能得以彰显。

写作导引

三、构思的要点

(一)讲“好”故事。中华五千年故事,三千年文脉,故事来源可谓丰富,但好的标准是什么?“好”故事的标准是:情节曲折、人物生动、通俗易懂、思想深刻。当然,选择贴近写作者生活的故事,更容易突出人文思想;选择对写作者有强烈震撼力的故事,更容易写出独特的感悟。毕竟,写作本质上是人的发现和自我发现,是人的成长和超越。因此,好故事应贴近写作者的生活,那么生发的感悟就会有区别性特点。

(二)如何“有力量”?故事推动了人的变化和成长,影响了社会,或者触动了人的心灵,推动了新故事的书写,从而彰显了故事的力量。比如,议论文举例:桂海潮受杨利伟事迹的激励,选择了航天事业;钟芳荣因看了樊锦诗的书,因樊锦诗的故事而种下考古梦……

(三)确立受众和讲述逻辑。文章要有读者意识,特别是叙事类作文。既然是讲故事,那么就要确立故事的受众。当受众与我志趣相同时,力求让受众在故事中获得共鸣、共情,在故事中受到启发。当受众与我志趣不同时,力求让受众觉得故事有趣味,当听众“悦纳”该故事,自然就会“悦纳”故事里的内涵,汲取故事里的力量。进而,在好故事的力量影响下,不同的受众书写出新的好故事。

范文展示

以共荣共生,促百花齐放

习近平总书记曾说过:“只有把小我融入大我,才会有海一样的胸怀,山一样的崇高。”吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明,阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。在过去与未来的时代交织中,每个民族、国家的命运紧紧联系在一起。是个人为集体做了基础,也是集体成就了个人。在新时代激流中,作为新时代青年的我们更应有担当,携手构建共荣共生的人类命运共同体。

范文展示

于小我,当有海纳百川的胸襟。一滴水只有放进大海里才不会干涸。人生在世,每个人都有私心。但在中国的伟大变革之中,各行各业的人才以“小我”成就“大我”的事例屡见不鲜。君可见,在抗疫一线援鄂医疗队中80后 90后青年挺身而出;君不见,在为国家争光的运动场上,新时代青年成为冰雪运动主力军;君不见,归根清华的百岁物理学家杨振宁书写传奇人生,建设科技强国。以小我融入大我,成就了个人,也强大了国家。作为新时代青年也应积极合作,实现共同目标。

范文展示

于民族,当有文明互鉴的智慧。文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴是推动人类发展的不竭动力。从茹毛饮血到田园农耕,从工业革命到信息社会,哪个不是共生共存的成果?张骞出使西域,开拓丝绸之路;郑和下西洋,发展友好关系;鉴真东渡,宣传佛法。他们都是为了共赢、共享而努力。生逢盛世的我们也当学习交流互鉴,传承中华五千年文化,让文明光辉的薪火代代相传,为中华民族伟大复兴注入精神力量。

范文展示

于国家,当有人类命运共同体的构建。团结合作是一个国家最有力量的武器。在席卷全球的新冠疫情前,人类的命运紧密相连。我国秉持着人类命运共同体的理念,积极开展抗疫合作,得到国际卫生组织的认可。中国不断援助外国,提供人员、资源支持,实现共赢共享。新时代青年当勇担大任,为构建人类命运共同体做出不懈努力,在新时代号角中积极应召,奏响构建人类命运共同体的最强音。

范文展示

习近平总书记曾说:“一花独放不是春,百花齐放春满园。”从古至今,没有人是一座孤岛,我们都是在团体中共荣共生的。与其独自美丽,不如众生美丽。于万千中成就,方能行稳致远。唯愿吾辈青年都怀凌云之志,以共荣共生之宗旨,促百花齐放。

名师点评

本文由材料分析提出论点:以共荣共生,促百花齐放。立意深刻,主旨鲜明。

全文围绕中心论点,分别从“于小我,当有海纳百川的胸襟”“于民族,当有文明互鉴的智慧”“于国家,当有人类命运共同体的构建”三个方面进行论述。构思巧妙,观点鲜明突出,论证严密,逻辑清晰,材料丰富,推理独到,事实论证生动充分。

名师点评

论证方法多样,有举例论证、有引用论证、比喻论证、比较论证等,说理形象透彻,层层递进。

语言鲜明有特色,语言流畅,文章多引用,既有文采,又具有很强的思辨性。

统编版高中语文必修下册

教材中的考点:《庄子》的说理艺术

1.3 庖丁解牛

考点解析

学习《庖丁解牛》之于高考有以下几个意义:

1、汲取《庄子》的思想营养,充实自己的思想境界,丰富人文素养,为写作积累丰富的思想内涵。

2.《庖丁解牛》中庖丁为阐述“养生之道”运用了寓言这种文体,通过对解牛过程的描写,理解庖丁高超技艺中蕴含的“道”,达到了说理的目的。

3.我们可以把《庖丁解牛》理解为进行了比喻论证,是论述类文体中一种很重要的论证方法,学会这种论证方法,有二个好处。一是在高考试题中做论述类文本的时候就会游刃有余;二是在写作文时候运用“比喻论证”使作文更加熠熠生辉。

教材典例

《庖丁解牛》的深刻内涵

思考题一:

庖丁所达到的境界仅仅是技术娴熟的表现吗?

庖丁解牛时手、肩、足、膝和谐并用,触、倚、履、踦等动作流畅自然,踦,砉然、騞然的声音高低错落、缓急有秩。他和谐优美的动作,进刀时富有韵律的音响,都给人以美的享受。庄子把庖丁解牛比喻成“桑林之舞”,“经首之会”,简直是一次神妙的音乐舞蹈艺术表演而庖丁就像一个艺术家在完成他的行为艺术作品。这一段描写极力渲染庖丁解牛的自然、和谐、优美,充满艺术气息。联系全文来看,庖丁之所以能够达到这种境界,是因为他熟知牛的自然生理结构,达到了“以神遇而不以目视”的层次,能够“依乎天理”,“因其固然”,’以无厚入有间”,”游刃有余”.庖丁的境界已经不是技艺娴熟的表现了。正如庖丁自己所言,这已经超过了一般的技艺层面,达到“道”的境界了。

,

思考题二:结合课文的描写,揣摩目无全牛”游刃有余”踌躇满志是怎样一种情景。找出这些文字,用自己的语言复述出来。

描写“目无全牛”的文字为:方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。目无全牛描写的是这样一种情景:庖丁对牛的全身结构完全摸清了,不再把一头牛看成全牛,而是把他看成可以拆卸的东西。

思考题二:结合课文的描写,揣摩目无全牛”游刃有余”踌躇满志是怎样一种情景。找出这些文字,用自己的语言复述出来。

描写游刃有余的文字为:依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!彼节者有间,而刀刃者无厚。以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。游刃有余描写的是:庖丁的刀宽绰而有余地在牛骨节的空隙之间自由行进的情景。

思考题二:结合课文的描写,揣摩目无全牛”游刃有余”踌躇满志是怎样一种情景。找出这些文字,用自己的语言复述出来。

描写踌躇满志的文字为:提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。踌躇满志描写的是庖丁把难解之处成功解掉之后悠然自得、心满意足的样子。

描写动刀过程的文字为:每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微。謋然己解,如土委地。

庖丁技艺高超的最主要的

原因是什么?

臣之所好者,道也;进乎技矣。

解牛的规律

良庖岁更刀

割也

族庖月更刀

折也

臣之刀十九年而刀刃若新发于硎

以无厚入有间

对比

“遵循道”和“不遵循道”的不同结果,强调遵循“道”的重要。

始臣之解牛之时:

所见全牛

三年之后:

未曾见全牛

方今之时:

以神遇而不以目视,依乎天理

因其固然

(不懂规律)

(认识规律)

(运用规律)

三个阶段

得“道”的过程

感悟“道”

把课文当成“庖丁论人生”,那你能从文中读到了哪些人生道理?

结合自己的人生阅历和生活经历,谈谈课文中的语句能教给我们怎样的道理。

臣之所好者,道也;进乎技矣——

臣以神遇不以目视——

依乎天理……因其固然——

技经肯綮之未尝——

以无厚入有间——

每至于族……行为迟,动刀甚微——

善刀而藏之——

了解规律,掌握规律

抓住本质,用心处事

顺其自然,不强求

避开锋芒,从长计议

以己之利攻彼之弊

不莽撞,谨慎行事

收敛锋芒,低调做人

依理

谨行

藏锋

理解庄子之道

——文惠君听庖丁介绍后,说自己懂得了“养生之道”,解牛之道和这种“养生”之道有什么联系?

庄子善于讲寓言故事,在感性的形象和有趣的故事中,让读者自己去体会其中的深意。在本文中,庄子的本意是要用这个故事来说明养生的道理。

那么,如何理解庄子的养生之道?

用____的复杂结构来比喻_____,用___来比喻___。

养生之道是指,在人类社会错综复杂的矛盾中,把握其规律借以自我保护的方法。在错综复杂的现实社会中,要像庖丁解牛一样,避开矛盾,做到顺应自然,才能保身、全生、养亲、尽年 .

牛体

社会

刀

人

⑵“三年之后” ——

⑶“方今之时” ——

解牛的三个阶段

⑴“始臣之解牛之时”——

目有全牛

目无全牛

游刃有余

“所见无非全牛也”

“未尝见全牛也”

“以神遇而不以目视”

(不懂规律)

(认识规律)

(运用规律)

[清]王国维《人间词话》人生三境界说:

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。

臣之所好者,道也——不畏艰难,目标高远

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 。

三年之后、方今之时——坚定不移,孜孜以求

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑

珊处。以神遇而不以目视—千锤百炼,终成正果

以解牛之技喻养生之道

以解牛之事喻处世之理

这则故事对我们的启示

1、反复实践,不断积累,就能认识和掌握事物的规律。

2、面对困难,不应逃避,应勇于面对。

3、要热爱本职工作。

4、反复练习,就熟能生巧。

5、做事要循序渐进。

10

21

庄周认为,人类社会充满着错综复杂的矛盾,要“不谴是非,以与世俗处”,寻求解脱,就须像庖丁解牛那样,找出规律,游刃有余,不受损伤,“牛虽多不以伤刃,物虽杂不以累心”,以求保身、全生、养亲、尽年,反映了没落阶级消极遁世的思想情绪。

比喻论证

考点精讲

比喻论证是一种借助于打比方,使抽象的道理形象化、具体化的论证方法。

如魏徵《谏太宗十思疏》中的“臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义”。荀子的《劝学》,鲁迅的《拿来主义》都是运用比喻论证的经典文本。

什么是比喻论证?

1、比喻论证法。比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明抽象道理的论证方法。

2、比喻是用相似的事物打比方的修辞方法。被比方的事物叫本体,用来打比方的事物叫喻体,联系二者的词语叫比喻词(像、是、如等)。

【比喻论证与比喻的区别】

①抓住本体与喻体的连接点(相似性)进行联想,找到恰当的合适的喻体。用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。

②比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点。可以把教师比喻成蜡烛、春蚕,说明他们无私地献出自己的一切,却不能将他们比喻成能使别人干净起来,可他们自己却像越来越脏的抹布、扫帚,这样运用比喻法,叫“引喻失义”,应当注意。

③因为比喻的双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠几个比喻,应把它和例证法、分析法等结合起来使用。【运用比喻——形象说理——结合例证——论证论点】

【比喻论证注意事项】

三、运用比喻论证的技巧:

(一)用比喻作标题,统摄全文。

有些文章的论证,像鲁迅的《拿来主义》那样,整体上建立在比喻的基础之上,就可以用比喻来制作文章的标题,以此统摄全文。福建某考生的《梦想为帆,工作为桨》就是这样的作文。文章以“梦想为帆,工作为桨”为标题,以“让我们以梦想为帆,工作为桨,去迎接美好人生”为中心论点,以杂交稻之父袁隆平、印象派大师雷阿诺、现实主义小说家巴尔扎克等人的事实为论据,在“帆”“桨”意象的统摄下行文,有力地论证了中心论点。在这篇文章里,“帆”和“桨”不是作为具体的论据,而只是作为“理想”和“工作”的一种比喻性说法,既形象,又贴切,这就使文章有了丰厚的意蕴。

三、运用比喻论证的技巧:

(二)用比喻作题记,揭示文意。

严格地说,议论文是不需要题记的,但有些同学喜欢写抒情性议论文,这时用比喻性的语句来作题记,既可以辅助证明,暗示文意,又能增加文采。

辽宁某考生的《你不是我的航向》就是如此。作者首先以比喻作标题,再以“生命的河流在人生的两岸尽情流淌,我放弃了盲目的跟随,选择了理性的航向,坚信,那边洒满了灿烂的阳光!”作题记,然后引出论点“不能盲目地跟随别人,要在生活的海洋中彰显自己的魅力,于道德的天空中独守自己的成长”,展开抒情议论。 这里的题记语言优美,生动形象,既是揭示标题的含义,规定了文章的方向,有助于读者理解文意。

三、运用比喻论证的技巧:

(三)用比喻来起兴,引出论点。

比兴是中国诗歌中的一种传统表现手法,比就是譬喻,是对人或物加以形象的比喻;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。许多同学也把这种方法移用到议论文的写作中来,即先叙述一个或一组比喻,然后引出论点。

例如湖南某考生的《走出自我》一文,开头这样写道:“大树不应只看得自己的高大,而忘记落红无私的哺育;花儿不应只看到自己的明艳,而忘记清晨雨露的滋养;大海不应该只看到自己的深邃,而忘记无数小溪的汇合。正发大树,花儿和大海一样,我们只有走出自我的精彩,才会有更灿烂的未来。”整个语段两句话,前一句既是排比,又是比喻,既有引出论点的作用,又有证明论点的作用。

三、运用比喻论证的技巧:

(四) 用比喻助说理,阐发观点。

比喻论证和事实论证不同,比喻并不能像事实那样直接证明论点的正确性,但它可以起到阐发和说明论点的作用,使论点明白晓畅,易于理解。

请看广东某考生《回到原点》中的一段文字:“生命的原点在于个性的张扬,在于情感的表露,在于性格的突围。回到原点不是褪下成熟的外衣,而是撕掉不必要的包装;回到原点不是原地踏步,更不是退回起点,而是以淡定而真实的姿态上路,轻轻抬头,已屈指行程二万,翻越无数的高山……”在这里,作者通过“成熟的外衣”“不必要的包装”“原地踏步”等比喻很形象地揭示了“回到原点”的内涵,对论点起到了很好的说明、解释作用。

三、运用比喻论证的技巧:

(五) 用寓言助说理,阐释己见。

议论文常常引用寓言、童话等非现实的故事,这些故事不是事实论据,同比喻一样不能直接证明论点的正确与否,但可以起着形象地说明论点的作用,有人将这样的论证称为类比论证。福建某考生的《热爱诞下创造的婴孩》中就有这样的论证:“梭罗在《瓦尔登湖 》中曾有讲述这样的寓言:‘一个工匠想做一柄最完美的权杖,于是他日夜不息,任时空流转百年,最终那权杖,成了梵天世界最美的作品。’梭罗在这里暗示我们:一旦我们认定了某种创造有值得我们付出一切的价值,我们就应完全投入其中,热爱并坚定地追求。”工匠的故事显然不能证明热爱就能创造奇迹的观点,但却非常形象地说明了这一观点。。

三、运用比喻论证的技巧:

(六)用比喻作论点,增强意蕴。

议论文要有明确的中心论点,才能成为一篇优秀的议论文,我们可以用比喻句来做中心论点,领起下文,就会增加文章的意蕴。

例如,天津某考生的《镜子》以“莫把镜子当成手电筒”,就比直白的观点“要经常检查自己”有意味得多。江苏某考生的《拒绝平庸》开头这样写道:“有人说,不需要快,不需要深,只要能游就是鱼;有人说,不需要远,不需要高,只要会飞就是鸟。”然后作者话锋一转,提出自己的主张:“可是我要说,人当争做要做奋飞的鹰,莫做爬行的鸟。”接着以“爬行的鸟飞不高”“爬行的鸟走不远”“爬行的鸟多危险”为分论点,展开论述。文章纲举目张,而又意蕴丰厚。

三、运用比喻论证的技巧:

(七)用比喻作总结,深化文意。

俗话说:“织衣织裤,贵在开头;编筐编篓,重在收口。”一篇好文章,有了引人入胜的开头,还应该有一个耐人寻味的结尾。所谓“豹尾”,便是指结尾时笔法要干净利落,犹如豹尾劲扫,响亮有力,给读者以咀嚼回味的余地,而比喻正是打造豹尾的常用手段之一。

请看湖南某考生《特立独行》的结尾:“梅花不争春,独开汉水滨边,吹香弄影,黯淡了一山春色,成就了一世美名;溪水不争流,叮咚山林幽壑间,清澈婉转,照映西子的容、二乔的貌,不负一生清誉。人也不从众,即使要遗世独立,也要循着心灵的指引,做自己,给世界留下个巍峨的背影。 ”用比喻句结束全文的论证,余音绕梁,耐人寻味。

经典题再现

真题解析

◆2023全国乙卷◆

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)。

吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明;阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵,就算这种花朵再美,那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

写作导向

作文材料并不回避时事热点。或者说,将写作和时事热点有机融合,引导青年把个人的发展与国家的发展紧密联系起来,引导学生思考个人在集体、社会、国家、世界发展中的责任和使命。

由此可见,“一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事”的学习状态已经不能满足高考的要求,广大考生不仅要立足课堂来学,还要走入社会生活中来学,及时、准确地了解时事热点,用心关注时事热点、生活百态,积累素材,思考社会。只要考生能将眼光放远一些,眼界放宽一些,看一看窗外如火如荼的生活,只有“风声雨声读书声声声入耳,国事家事天下事事事关心”,才有可能写成一篇有价值的考场作文。

写作导引

立意角度:

1、从历史发展的角度来看: 从茹毛饮血到田园农耕,从工业革命到当今的信息社会,期间有快有慢,有强有弱,历史长河还会继续向前,在发展过程中,不同国家、不同民族各自独立又齐心协力,发扬自己的优势又取长补短,共同创造和发展了人类多姿多彩的文化,这是一部波澜壮阔的发展史、文化史、文明史。因此只有合作才能共赢,互助方能互利,共同推动历史的进程。

2、从国际关系的角度来看:有纷争有和平,有各自为政有互帮互助,有远近亲疏,虽千变万化,但各国间你中有我我中有你,都是构成人类命运共同体的一个分子,因此不能吹他国的灯,阻他国的路,要互通有无、优势互补,团结合作、相互尊重,以包容之心欢迎竞争对手的长存,在谋求自身发展中促进各国共同发展,需要各国为之共同奋斗。

3、从文化文明角度来看:不同历史和国情、不同民族和习俗孕育了不同的文明,犹如百花齐放,各具特色。文化因多种而精彩,文明因多样才有互鉴的价值,因此要尊重文化、文明的多样性,不能孤芳自赏,要以宽广胸怀理解不同文明的价值,消除隔阂,让各种文明和谐共存、交相辉映。

写作导引

4、从时代青年个人成长的角度来看:青年面临着学习压力大、就业难、社会竞争激烈等问题,成长的环境复杂和多样。作为当代青年,懂得为别人铺路架桥,彼此扶持,既要发自己的光,照亮自我的成长路,还要做好点灯人,帮助他人发光,既要做到能与众花齐放,又要能笑傲群芳,既要见贤思齐,见不贤而内自省,(高中语文资料整理与收集编辑)还要帮助不贤者改过完善进步,胸怀国之大者,树立正确的世界观、价值观,以坚定的理想信念在追求“大我”中找准“小我”的人生航向,积极将“小我”融入“大我”之中,勇敢肩负起时代赋予的重任,把个人成长与国家、社会发展结合起来,

写作导引

与时代共奋进,与祖国共命运,与人民共发展,这就是新时代青年的大格局,也是责任担当,

5、从哲学辩证的角度来看:“一花”和“百花”体现了部分和整体的辩证关系。二者互相依存、相互影响,相互制约,密不可分,整体和部分不断地发展、变化和完善。“一花”的力量毕竟有限,吹灭别人的灯,只能让自己得到的光更少,“百花齐放”是必然的,因此要顺应历史潮流,怀有包容的心态,各美其美,美美与共,只有“百花齐放”,“一花”存在的价值才能得以彰显。

写作导引

三、构思的要点

(一)讲“好”故事。中华五千年故事,三千年文脉,故事来源可谓丰富,但好的标准是什么?“好”故事的标准是:情节曲折、人物生动、通俗易懂、思想深刻。当然,选择贴近写作者生活的故事,更容易突出人文思想;选择对写作者有强烈震撼力的故事,更容易写出独特的感悟。毕竟,写作本质上是人的发现和自我发现,是人的成长和超越。因此,好故事应贴近写作者的生活,那么生发的感悟就会有区别性特点。

(二)如何“有力量”?故事推动了人的变化和成长,影响了社会,或者触动了人的心灵,推动了新故事的书写,从而彰显了故事的力量。比如,议论文举例:桂海潮受杨利伟事迹的激励,选择了航天事业;钟芳荣因看了樊锦诗的书,因樊锦诗的故事而种下考古梦……

(三)确立受众和讲述逻辑。文章要有读者意识,特别是叙事类作文。既然是讲故事,那么就要确立故事的受众。当受众与我志趣相同时,力求让受众在故事中获得共鸣、共情,在故事中受到启发。当受众与我志趣不同时,力求让受众觉得故事有趣味,当听众“悦纳”该故事,自然就会“悦纳”故事里的内涵,汲取故事里的力量。进而,在好故事的力量影响下,不同的受众书写出新的好故事。

范文展示

以共荣共生,促百花齐放

习近平总书记曾说过:“只有把小我融入大我,才会有海一样的胸怀,山一样的崇高。”吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明,阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。在过去与未来的时代交织中,每个民族、国家的命运紧紧联系在一起。是个人为集体做了基础,也是集体成就了个人。在新时代激流中,作为新时代青年的我们更应有担当,携手构建共荣共生的人类命运共同体。

范文展示

于小我,当有海纳百川的胸襟。一滴水只有放进大海里才不会干涸。人生在世,每个人都有私心。但在中国的伟大变革之中,各行各业的人才以“小我”成就“大我”的事例屡见不鲜。君可见,在抗疫一线援鄂医疗队中80后 90后青年挺身而出;君不见,在为国家争光的运动场上,新时代青年成为冰雪运动主力军;君不见,归根清华的百岁物理学家杨振宁书写传奇人生,建设科技强国。以小我融入大我,成就了个人,也强大了国家。作为新时代青年也应积极合作,实现共同目标。

范文展示

于民族,当有文明互鉴的智慧。文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴是推动人类发展的不竭动力。从茹毛饮血到田园农耕,从工业革命到信息社会,哪个不是共生共存的成果?张骞出使西域,开拓丝绸之路;郑和下西洋,发展友好关系;鉴真东渡,宣传佛法。他们都是为了共赢、共享而努力。生逢盛世的我们也当学习交流互鉴,传承中华五千年文化,让文明光辉的薪火代代相传,为中华民族伟大复兴注入精神力量。

范文展示

于国家,当有人类命运共同体的构建。团结合作是一个国家最有力量的武器。在席卷全球的新冠疫情前,人类的命运紧密相连。我国秉持着人类命运共同体的理念,积极开展抗疫合作,得到国际卫生组织的认可。中国不断援助外国,提供人员、资源支持,实现共赢共享。新时代青年当勇担大任,为构建人类命运共同体做出不懈努力,在新时代号角中积极应召,奏响构建人类命运共同体的最强音。

范文展示

习近平总书记曾说:“一花独放不是春,百花齐放春满园。”从古至今,没有人是一座孤岛,我们都是在团体中共荣共生的。与其独自美丽,不如众生美丽。于万千中成就,方能行稳致远。唯愿吾辈青年都怀凌云之志,以共荣共生之宗旨,促百花齐放。

名师点评

本文由材料分析提出论点:以共荣共生,促百花齐放。立意深刻,主旨鲜明。

全文围绕中心论点,分别从“于小我,当有海纳百川的胸襟”“于民族,当有文明互鉴的智慧”“于国家,当有人类命运共同体的构建”三个方面进行论述。构思巧妙,观点鲜明突出,论证严密,逻辑清晰,材料丰富,推理独到,事实论证生动充分。

名师点评

论证方法多样,有举例论证、有引用论证、比喻论证、比较论证等,说理形象透彻,层层递进。

语言鲜明有特色,语言流畅,文章多引用,既有文采,又具有很强的思辨性。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])