语文七年级上苏教版5.24《梦溪笔谈》二则 课件(56张)

文档属性

| 名称 | 语文七年级上苏教版5.24《梦溪笔谈》二则 课件(56张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 373.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-10 19:04:25 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。《梦溪笔谈》二则

沈 括教学目标:

1.借助注释与工具书疏通文意,积累重要实词,学习虚词用法。

2.了解作者以及《梦溪笔谈》。

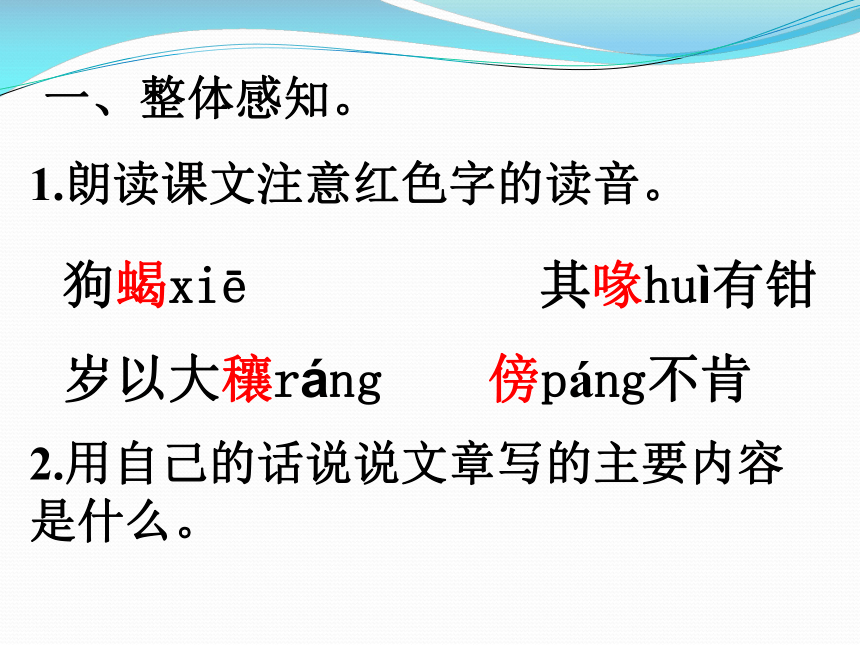

3.认识本文所反映出的科学精神,认识科学技术的重大实用价值,提升对科学技术的热爱和对祖先聪明才智的认同。 ? 沈括(1031—1095),字存中,是我国北宋时代杰出的科学家、政治家,也是中国科技史上的一位巨人。沈括从小就跟随做官的父亲走南闯北,增长了许多见识。他具有多方面的才能和丰富的知识。 晚年隐居润州“梦溪园”, 在那里写下科学巨著《梦溪笔谈》。作者简介 《梦溪笔谈》共26卷,成书后,?沈括又写了《补笔谈》3卷、《续笔谈》1卷,涉及军事、法律、文学艺术、考古、音乐、数学、物理、化学、工程、生物、农业、医药等十分广阔的领域,其中关于科学技术的条目占全书篇幅一半以上。? 由于古代封建统治阶级视发明创造为“雕虫小技”,所以正史官书上很难找到能工巧匠们的名字和业绩。《梦溪笔谈》却记述了许多平民的智慧。其中有第一个发明活字印刷术的毕升,精于计算和历法的卫朴,创造了三节下埽法巧合龙门的高超,善于建造木塔和多层楼房的木匠喻皓等等。《梦溪笔谈》还记录了当时的一些重大科技成就,例如发现了磁偏角,认识到潮汐主要是由月球引起,提出废除闰月以十二节气作为1年的?“十二气历”,这些都填补了中国科学史的空白。?《梦溪笔谈》在世界和中国科技史上的地位 非常注意科学技术的实用性,这是《梦溪笔谈》反映出来的中国科学思想的一大特征。书中记载的分段筑堰测量法,是从治理河道中总结出来的;求弧长的近似公式“会圆术”,是从丈量土地的经验中总结出来的;对于防治农业病虫害,抵御外敌入侵的兵器装备制造,以至地震、龙卷风等自然灾害的发生,《梦溪笔谈》都很重视。? 《梦溪笔谈》所记录的许多科技成就可以列为世界第一:根据化石推断古代气候的变迁,?比西欧早400多年;用流水侵蚀学说阐明华北平原和雁荡山峰的成因,比西方类似学说早700年;十二气历,?比与它相似的欧洲肖伯纳农历早800年。?沈括计算出围棋棋局总数是3的361次方,并且估计出它的布局方式多达连写几十个万字,更是古代世界绝无仅有。难怪西方科学史家李约瑟称赞《梦溪笔谈》是“中国科学史的里程碑”,它的作者沈括是“中国整部科学史中最卓越的人物”。《以虫治虫》狗蝎xiē 其喙huì有钳

岁以大穰ráng 傍páng不肯

一、整体感知。

1.朗读课文注意红色字的读音。2.用自己的话说说文章写的主要内容是什么。 二、理解文意。

1.借助工具书和课下注释,理解文意。并将不会翻译的词句标出。

2.师生共同解疑。

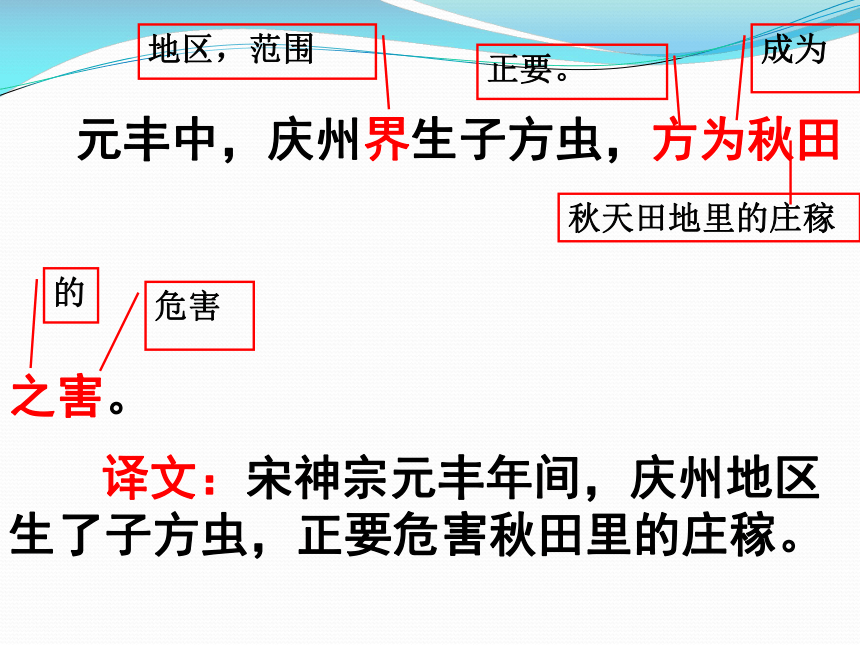

3.学生依次通译全文,老师补正。附:文句对译 元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田

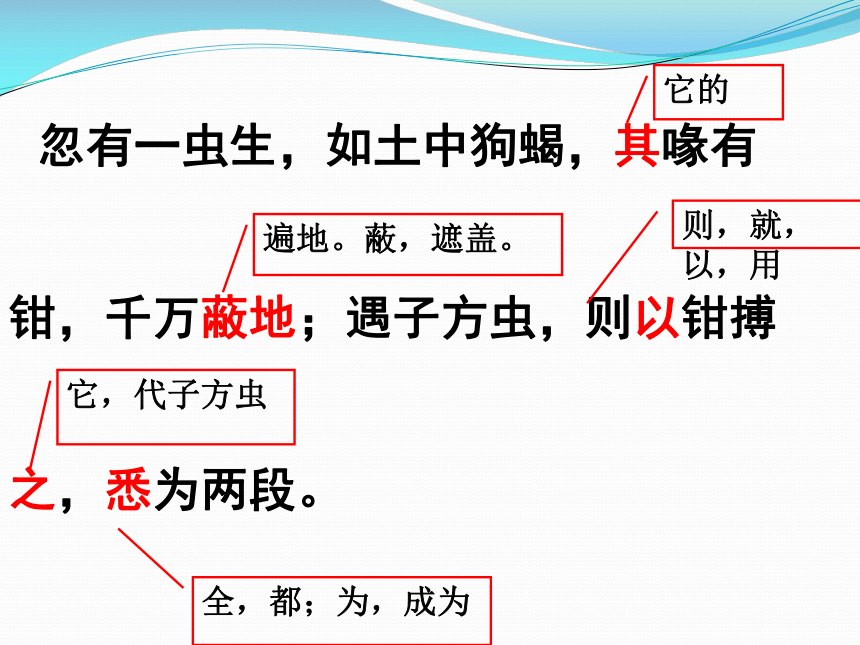

之害。 译文:宋神宗元丰年间,庆州地区生了子方虫,正要危害秋田里的庄稼。地区,范围正要。秋天田地里的庄稼的危害成为 忽有一虫生,如土中狗蝎,其喙有

钳,千万蔽地;遇子方虫,则以钳搏

之,悉为两段。它的遍地。蔽,遮盖。则,就,

以,用它,代子方虫全,都;为,成为译文:

忽然有一种昆虫产生了,样子像泥土里的“狗蝎”,嘴上长有钳,成千上万,遍地都是;它们遇上子方虫,就用嘴上的钳跟子方虫搏斗,子方虫全都被咬成两段。

译文:

十天后,子方虫全被杀尽,年成因此而获得大丰收。旬日子方皆尽,岁以大穰。十天年成(被)消灭丰收因为省略“之”,代子方虫被消灭这件事其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”。译文:

这种虫过去曾经有过,当地的人称它为“傍不肯”。 这种过去,以前语气助词,无义当地的人称,叫它,代这种虫子 1、虫害发生的时间:

2、虫害发生的季节:

3、虫害发生的范围:

4、解决虫害的经过: 理解短文内容: 分为三层: 第一层:说明虫害发生的年代、季节和范围。 第二层:写子方虫的天敌应运而生,灭尽子方虫,庄稼因此获得大丰收。 第三层:说明天敌的出现并非偶然现象,并指出天敌的俗名。

短文结构 这篇文章记叙宋神宗元丰年间庆州地区秋田中“傍不肯”消灭“子方虫”,从而使农作物获得丰收的事例,说明开展生物防治,利用某些农作物害虫的天敌消灭虫害,是促进农业增产的一项有效措施。 小结:——不能。因为此时子方虫还没有造成祸害,一个“方”字,正表现出子方虫即将造成危害的严峻形势。1、文中“方为秋田之害”中的“方”字能否去掉?为什么?

2、 “忽有一虫生”的“忽”有何妙处。研读短文,体会语言的准确——不但表现出,对“傍不肯”的突然出现,作者感到惊奇,也写出了它出现得及时。——“岁以大穰”是个省略句,即“岁以(之)大穰”,意思是:年成因此(傍不肯)而获得大丰收。

“以”字强调了“大穰”的取得完全是由于天敌彻底消灭了子方虫的缘故,这就突出了“以虫治虫”的成功。3、 “岁以大穰”的“以”字作用是什么? 小菜蛾是对农作物破坏性最大的害虫。它的幼虫吞食花椰菜、小萝卜等作物。而且小菜峨已适应化学杀虫剂。

? 研究人员对付小菜蛾的强大武器是:比它还小的蜂。这种蜂非常小,不用放大镜难以看见。它在产卵时,会把卵下在小菜蛾的幼虫体内。当蜂卵孵化成幼蜂时,幼蜂便会吃掉小菜蛾的幼虫。相关知识: 子方(虸蚄)虫,就是粘虫,粘虫和蝗虫一样都是在中国从古至今危害农业的害虫,其属鳞翅目夜蛾科。 “傍不肯”,就是步行虫,属步行虫科(Carabidae),是肉食性的昆虫,也就是会捕食其它昆虫或软件动物(蜗牛)。 在这篇文章里,沈括观察到生物物种之间的相互竞争,并了解到这样的生态制约对于农业上是有帮助的。最令人感兴趣的是沈括用生动而简明的方式描述了“傍不肯” 的外表和习性。它虽然和“狗蝎”(蠷螋,属革翅目)外表不尽相同,但不远矣。描述它捕食子方虫的过程也是相当有趣的:“以钳搏之,悉为两段”,在篇末将它的“俗名”说出。 虽然沈括并没有很科学化的将这些虫作分类与区别,但是他描述观察到的过程,是相当有逻辑性的。 《梵天寺木塔》 一、整体感知。

1.朗读课文注意红色字的读音,读准下列句子的停顿。2.用自己的话说说文章写的主要内容是什么。梵天寺 喻皓 贻以金钗 讫 胠箧 履 fànqū qièhàochāilǚyíqì帅 shuài疏通字词,正确朗读课文便实钉之钉板dīngdìng1、乃/以瓦布之,而/动如初。

2、密使其妻/见/喻皓之妻

3、但/逐层布板讫

4、盖/钉板上下弥束

二、理解文意。

1.借助工具书和课下注释,理解文意。并将不会翻译的词句标出。

2.师生共同解疑。

3.学生依次通译全文,老师补正。附:文句对译钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木

塔,方两三级。钱帅登之,患其塔动。 统治在

才 层 指正在建造的木塔担心 它 译文:

钱氏王朝统治两浙时,在杭州梵天寺修建一座木塔,才建了两三层,钱帅登上木塔,嫌它晃动。 匠师云:“未布瓦,上轻,故如此。”说

铺排这样,指木塔不稳定译文:

工匠师傅说:“木塔上没有铺瓦片,上面轻,所以才这样。” 乃以瓦布之,而动如初。于是用它,代木塔。前省略介词“于”但是。后省略主语“木塔”从前,当初译文:

于是就把瓦片铺排在塔上,但是木塔还像当初一样晃动。 无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,

贻以金钗,问塔动之因。 没有办法暗中,秘密地派他的,指匠师的的赠送把的原因译文:

没有办法,匠师就秘密地派他的妻子去见喻皓的妻子,拿金钗送给她,要她向喻皓打听木塔晃动的原因。 皓笑曰:“此易耳,但逐层布板

讫,便 实钉之,则不动矣。” 这容易只要铺终了,完毕实,使坚实;钉,动词,用钉子钉它,代木板译文:

喻皓笑着说:“这很容易啊,只要逐层铺好木板,用钉子钉牢,就不会晃动了。” 匠师如其言,塔遂定。遵照他的,指喻皓的话于是、就译文:

工匠师傅遵照他的话(去办),塔身就稳定了。 盖钉板上下弥束,六幕相联如

胠箧,人履其板,六幕相持,自不能动。盖,承接上文的连词,解释原因,相当于“因为”。弥束,紧密约束互相连接走,踩踏那支撑自然,当然译文:

因为钉牢了木板,上下更加紧密相束,上、下、左、右、前、后六面互相连接就像只箱子,人踩在那楼板上,上下及四周板壁互相支撑。(塔)当然不会晃动。 人皆伏其精练。 通“服”,佩服他,代喻皓高明、精熟译文:

人们都佩服喻皓的高明。

全文分三层 第一层,讲建塔过程中塔身不稳定,工匠找不到解决办法。 第二层,写喻皓采用“布板”“实钉”的办法,解决了“塔动”的问题。 第三层,解释“塔定”的原因,并写了众人对此事的反应。短文结构 本文通过记述北宋著名建筑家喻皓用“布板”“实钉”来加强结构整体性以解决木塔稳定问题的生动事例,赞扬了喻皓的高超技艺,说明早在l000多年前我国在建筑理论和技术方面就已经达到相当高的水平。小结:1、本文是怎样突出喻皓才能的呢?使用 的手法:本文用“匠师”的言行举止和喻皓作对比,从而突喻皓的高超的才能。

“无可奈何”一词形象地表现出“匠师” 的样子;“笑”表现出喻皓的 。“此易耳”与“匠师”挖空心思、____________的神态形成___________,反映了这道难题对喻皓来说是多么的 __________。 对比无计可施从容,胸有成竹对比容易研读短文,分析人物的刻画——“塔动”的问题,匠师凭自己的经验无法解决。无奈之下,他想到了向权威——喻皓求教。但是作为一名“匠师”,他又不好意思亲自去问,只好“密使其妻见喻皓之妻”,这样,一位既 ,又 的“匠师”形象就活灵活现的站在我们面前了。希望得到别人帮助爱面子2、短文又是如何刻画那位“匠师”的?文中虚词的用法“为” 1.方为秋田之害:

2.二虫尽为所吞:

3.项为之强:

“之” 1.秋田之害:

2.则以钳搏之:

3.旧曾有之:

4.土人谓之“傍不肯”:

“以” 1.岁以大穰:

2.以钳搏之:

成为(动、实词)被(表示被动)因为结构助词,相当于“的”它,代词,指子方虫语气助词,无意义因 用它,代词,指子方虫的天敌。之:

⑴土人谓之“傍不肯”。

⑵问塔动之因。

(3)则以钳搏之

(4)其虫旧曾有之

它,代子方虫的天敌的,结构助词它,代子方虫语气助词,不译

盖:

盖钉板上下弥束

乃悟前狼假寐,盖以诱敌原来原来方:

庆州界生子方虫,方为秋田之害

于杭州梵天寺建一木塔,方两三级将要才1、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

2、为

方为秋田之害。

(它的,代词)(这种,代词)(成为,动词)文中重点实词3、以

⑴遇子方虫,则以钳搏之

⑵旬日子方皆尽,岁以大穰

4、如

⑴忽有一虫生,如土中狗蝎

⑵匠师如其言,塔遂定

用,动词因(此),介词像,动词。遵照,动词5、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

它的,代“傍不肯”这,代词 通假字

土人谓之“傍不肯”

人皆伏其精练 同“旁”,旁边“同“服”,佩服词类活用:

但逐层布板讫,便实钉之 名词用作动词,用钉子钉 沈括处处精细观察,事事独立思考,敢于发表与众不同的见解,这是他取得杰出成就的重要原因之一。拓展资料:

1.“四月桃花开”没有错

据说有一次,许多人议论白居易写的《游庐山大林寺》中“人间四月芳菲尽,山寺桃花正盛开”两句诗,嘲笑白居易写错了,理由是这首诗写于唐元和十二年四月九日,那时桃花早就谢了。可是沈括却认为,白居易尊重事实,没有写错。他指出,深山里气候比较寒冷,所以桃花比平原上开得迟。2.弹琵琶手指位置没有错

还有一次,一些人看开封相国寺里一幅壁画,壁画上画着管乐队在演奏。有人说画家画错了,理由是管乐演奏者在吹“四”字音,可是那个弹琵琶的手指不是在拨“四”字音所在的上弦,而是掩着下弦。沈括仔细琢磨以后,钦佩地说:这位画家太高明了,很精通音乐!接着他用亲身体验作了精辟的说明:弦乐同管乐是不同的。吹奏管乐,手指按在什么部位就发什么音,是同时的;弹琵琶就不同了,手指先拨弦,然后才发音,也就是动作要比声音早。所以,演奏管乐的人在吹“四”字音的时候,弹琵琶的人的手指已准备拨下一个音了。在场的人无不为沈括的高见所折服。 课外延读 :海市蜃楼 登州海中,时有云气,如宫室、台观①、城堞②、人物、车马、冠盖、历历可见,谓之海市。或曰:“蛟蜃③之气所为。”疑不然也。欧阳文忠④曾出使河朔,过高唐县,驿舍中夜有鬼神自空而过,车马人畜之声,一一可辨。其说甚详,此不具纪。问本处父老,云:二十年前尝昼过县,亦历历见人物。土人亦谓之海市。与登州所见大略相类也。 ?? 注释:①【台观】古时宫殿前的高台,台上建楼观。 ②【城堞】指城上女墙 ③【蛟蜃】古人传说中的海中蛟龙类动物,说它能发洪水,能吐气为楼台。

④【欧阳文忠】指北宋文学家欧阳修。 试一试,你也能行的翻译下列句子。 ?? ①或曰:“蛟蜃之气所为。”疑不然也。 ?? ?? ②与登州所见大略相类也。

根据你所掌握的自然科学知识,解释一下“海市蜃楼“形成的原因。

沈 括教学目标:

1.借助注释与工具书疏通文意,积累重要实词,学习虚词用法。

2.了解作者以及《梦溪笔谈》。

3.认识本文所反映出的科学精神,认识科学技术的重大实用价值,提升对科学技术的热爱和对祖先聪明才智的认同。 ? 沈括(1031—1095),字存中,是我国北宋时代杰出的科学家、政治家,也是中国科技史上的一位巨人。沈括从小就跟随做官的父亲走南闯北,增长了许多见识。他具有多方面的才能和丰富的知识。 晚年隐居润州“梦溪园”, 在那里写下科学巨著《梦溪笔谈》。作者简介 《梦溪笔谈》共26卷,成书后,?沈括又写了《补笔谈》3卷、《续笔谈》1卷,涉及军事、法律、文学艺术、考古、音乐、数学、物理、化学、工程、生物、农业、医药等十分广阔的领域,其中关于科学技术的条目占全书篇幅一半以上。? 由于古代封建统治阶级视发明创造为“雕虫小技”,所以正史官书上很难找到能工巧匠们的名字和业绩。《梦溪笔谈》却记述了许多平民的智慧。其中有第一个发明活字印刷术的毕升,精于计算和历法的卫朴,创造了三节下埽法巧合龙门的高超,善于建造木塔和多层楼房的木匠喻皓等等。《梦溪笔谈》还记录了当时的一些重大科技成就,例如发现了磁偏角,认识到潮汐主要是由月球引起,提出废除闰月以十二节气作为1年的?“十二气历”,这些都填补了中国科学史的空白。?《梦溪笔谈》在世界和中国科技史上的地位 非常注意科学技术的实用性,这是《梦溪笔谈》反映出来的中国科学思想的一大特征。书中记载的分段筑堰测量法,是从治理河道中总结出来的;求弧长的近似公式“会圆术”,是从丈量土地的经验中总结出来的;对于防治农业病虫害,抵御外敌入侵的兵器装备制造,以至地震、龙卷风等自然灾害的发生,《梦溪笔谈》都很重视。? 《梦溪笔谈》所记录的许多科技成就可以列为世界第一:根据化石推断古代气候的变迁,?比西欧早400多年;用流水侵蚀学说阐明华北平原和雁荡山峰的成因,比西方类似学说早700年;十二气历,?比与它相似的欧洲肖伯纳农历早800年。?沈括计算出围棋棋局总数是3的361次方,并且估计出它的布局方式多达连写几十个万字,更是古代世界绝无仅有。难怪西方科学史家李约瑟称赞《梦溪笔谈》是“中国科学史的里程碑”,它的作者沈括是“中国整部科学史中最卓越的人物”。《以虫治虫》狗蝎xiē 其喙huì有钳

岁以大穰ráng 傍páng不肯

一、整体感知。

1.朗读课文注意红色字的读音。2.用自己的话说说文章写的主要内容是什么。 二、理解文意。

1.借助工具书和课下注释,理解文意。并将不会翻译的词句标出。

2.师生共同解疑。

3.学生依次通译全文,老师补正。附:文句对译 元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田

之害。 译文:宋神宗元丰年间,庆州地区生了子方虫,正要危害秋田里的庄稼。地区,范围正要。秋天田地里的庄稼的危害成为 忽有一虫生,如土中狗蝎,其喙有

钳,千万蔽地;遇子方虫,则以钳搏

之,悉为两段。它的遍地。蔽,遮盖。则,就,

以,用它,代子方虫全,都;为,成为译文:

忽然有一种昆虫产生了,样子像泥土里的“狗蝎”,嘴上长有钳,成千上万,遍地都是;它们遇上子方虫,就用嘴上的钳跟子方虫搏斗,子方虫全都被咬成两段。

译文:

十天后,子方虫全被杀尽,年成因此而获得大丰收。旬日子方皆尽,岁以大穰。十天年成(被)消灭丰收因为省略“之”,代子方虫被消灭这件事其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”。译文:

这种虫过去曾经有过,当地的人称它为“傍不肯”。 这种过去,以前语气助词,无义当地的人称,叫它,代这种虫子 1、虫害发生的时间:

2、虫害发生的季节:

3、虫害发生的范围:

4、解决虫害的经过: 理解短文内容: 分为三层: 第一层:说明虫害发生的年代、季节和范围。 第二层:写子方虫的天敌应运而生,灭尽子方虫,庄稼因此获得大丰收。 第三层:说明天敌的出现并非偶然现象,并指出天敌的俗名。

短文结构 这篇文章记叙宋神宗元丰年间庆州地区秋田中“傍不肯”消灭“子方虫”,从而使农作物获得丰收的事例,说明开展生物防治,利用某些农作物害虫的天敌消灭虫害,是促进农业增产的一项有效措施。 小结:——不能。因为此时子方虫还没有造成祸害,一个“方”字,正表现出子方虫即将造成危害的严峻形势。1、文中“方为秋田之害”中的“方”字能否去掉?为什么?

2、 “忽有一虫生”的“忽”有何妙处。研读短文,体会语言的准确——不但表现出,对“傍不肯”的突然出现,作者感到惊奇,也写出了它出现得及时。——“岁以大穰”是个省略句,即“岁以(之)大穰”,意思是:年成因此(傍不肯)而获得大丰收。

“以”字强调了“大穰”的取得完全是由于天敌彻底消灭了子方虫的缘故,这就突出了“以虫治虫”的成功。3、 “岁以大穰”的“以”字作用是什么? 小菜蛾是对农作物破坏性最大的害虫。它的幼虫吞食花椰菜、小萝卜等作物。而且小菜峨已适应化学杀虫剂。

? 研究人员对付小菜蛾的强大武器是:比它还小的蜂。这种蜂非常小,不用放大镜难以看见。它在产卵时,会把卵下在小菜蛾的幼虫体内。当蜂卵孵化成幼蜂时,幼蜂便会吃掉小菜蛾的幼虫。相关知识: 子方(虸蚄)虫,就是粘虫,粘虫和蝗虫一样都是在中国从古至今危害农业的害虫,其属鳞翅目夜蛾科。 “傍不肯”,就是步行虫,属步行虫科(Carabidae),是肉食性的昆虫,也就是会捕食其它昆虫或软件动物(蜗牛)。 在这篇文章里,沈括观察到生物物种之间的相互竞争,并了解到这样的生态制约对于农业上是有帮助的。最令人感兴趣的是沈括用生动而简明的方式描述了“傍不肯” 的外表和习性。它虽然和“狗蝎”(蠷螋,属革翅目)外表不尽相同,但不远矣。描述它捕食子方虫的过程也是相当有趣的:“以钳搏之,悉为两段”,在篇末将它的“俗名”说出。 虽然沈括并没有很科学化的将这些虫作分类与区别,但是他描述观察到的过程,是相当有逻辑性的。 《梵天寺木塔》 一、整体感知。

1.朗读课文注意红色字的读音,读准下列句子的停顿。2.用自己的话说说文章写的主要内容是什么。梵天寺 喻皓 贻以金钗 讫 胠箧 履 fànqū qièhàochāilǚyíqì帅 shuài疏通字词,正确朗读课文便实钉之钉板dīngdìng1、乃/以瓦布之,而/动如初。

2、密使其妻/见/喻皓之妻

3、但/逐层布板讫

4、盖/钉板上下弥束

二、理解文意。

1.借助工具书和课下注释,理解文意。并将不会翻译的词句标出。

2.师生共同解疑。

3.学生依次通译全文,老师补正。附:文句对译钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木

塔,方两三级。钱帅登之,患其塔动。 统治在

才 层 指正在建造的木塔担心 它 译文:

钱氏王朝统治两浙时,在杭州梵天寺修建一座木塔,才建了两三层,钱帅登上木塔,嫌它晃动。 匠师云:“未布瓦,上轻,故如此。”说

铺排这样,指木塔不稳定译文:

工匠师傅说:“木塔上没有铺瓦片,上面轻,所以才这样。” 乃以瓦布之,而动如初。于是用它,代木塔。前省略介词“于”但是。后省略主语“木塔”从前,当初译文:

于是就把瓦片铺排在塔上,但是木塔还像当初一样晃动。 无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,

贻以金钗,问塔动之因。 没有办法暗中,秘密地派他的,指匠师的的赠送把的原因译文:

没有办法,匠师就秘密地派他的妻子去见喻皓的妻子,拿金钗送给她,要她向喻皓打听木塔晃动的原因。 皓笑曰:“此易耳,但逐层布板

讫,便 实钉之,则不动矣。” 这容易只要铺终了,完毕实,使坚实;钉,动词,用钉子钉它,代木板译文:

喻皓笑着说:“这很容易啊,只要逐层铺好木板,用钉子钉牢,就不会晃动了。” 匠师如其言,塔遂定。遵照他的,指喻皓的话于是、就译文:

工匠师傅遵照他的话(去办),塔身就稳定了。 盖钉板上下弥束,六幕相联如

胠箧,人履其板,六幕相持,自不能动。盖,承接上文的连词,解释原因,相当于“因为”。弥束,紧密约束互相连接走,踩踏那支撑自然,当然译文:

因为钉牢了木板,上下更加紧密相束,上、下、左、右、前、后六面互相连接就像只箱子,人踩在那楼板上,上下及四周板壁互相支撑。(塔)当然不会晃动。 人皆伏其精练。 通“服”,佩服他,代喻皓高明、精熟译文:

人们都佩服喻皓的高明。

全文分三层 第一层,讲建塔过程中塔身不稳定,工匠找不到解决办法。 第二层,写喻皓采用“布板”“实钉”的办法,解决了“塔动”的问题。 第三层,解释“塔定”的原因,并写了众人对此事的反应。短文结构 本文通过记述北宋著名建筑家喻皓用“布板”“实钉”来加强结构整体性以解决木塔稳定问题的生动事例,赞扬了喻皓的高超技艺,说明早在l000多年前我国在建筑理论和技术方面就已经达到相当高的水平。小结:1、本文是怎样突出喻皓才能的呢?使用 的手法:本文用“匠师”的言行举止和喻皓作对比,从而突喻皓的高超的才能。

“无可奈何”一词形象地表现出“匠师” 的样子;“笑”表现出喻皓的 。“此易耳”与“匠师”挖空心思、____________的神态形成___________,反映了这道难题对喻皓来说是多么的 __________。 对比无计可施从容,胸有成竹对比容易研读短文,分析人物的刻画——“塔动”的问题,匠师凭自己的经验无法解决。无奈之下,他想到了向权威——喻皓求教。但是作为一名“匠师”,他又不好意思亲自去问,只好“密使其妻见喻皓之妻”,这样,一位既 ,又 的“匠师”形象就活灵活现的站在我们面前了。希望得到别人帮助爱面子2、短文又是如何刻画那位“匠师”的?文中虚词的用法“为” 1.方为秋田之害:

2.二虫尽为所吞:

3.项为之强:

“之” 1.秋田之害:

2.则以钳搏之:

3.旧曾有之:

4.土人谓之“傍不肯”:

“以” 1.岁以大穰:

2.以钳搏之:

成为(动、实词)被(表示被动)因为结构助词,相当于“的”它,代词,指子方虫语气助词,无意义因 用它,代词,指子方虫的天敌。之:

⑴土人谓之“傍不肯”。

⑵问塔动之因。

(3)则以钳搏之

(4)其虫旧曾有之

它,代子方虫的天敌的,结构助词它,代子方虫语气助词,不译

盖:

盖钉板上下弥束

乃悟前狼假寐,盖以诱敌原来原来方:

庆州界生子方虫,方为秋田之害

于杭州梵天寺建一木塔,方两三级将要才1、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

2、为

方为秋田之害。

(它的,代词)(这种,代词)(成为,动词)文中重点实词3、以

⑴遇子方虫,则以钳搏之

⑵旬日子方皆尽,岁以大穰

4、如

⑴忽有一虫生,如土中狗蝎

⑵匠师如其言,塔遂定

用,动词因(此),介词像,动词。遵照,动词5、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

它的,代“傍不肯”这,代词 通假字

土人谓之“傍不肯”

人皆伏其精练 同“旁”,旁边“同“服”,佩服词类活用:

但逐层布板讫,便实钉之 名词用作动词,用钉子钉 沈括处处精细观察,事事独立思考,敢于发表与众不同的见解,这是他取得杰出成就的重要原因之一。拓展资料:

1.“四月桃花开”没有错

据说有一次,许多人议论白居易写的《游庐山大林寺》中“人间四月芳菲尽,山寺桃花正盛开”两句诗,嘲笑白居易写错了,理由是这首诗写于唐元和十二年四月九日,那时桃花早就谢了。可是沈括却认为,白居易尊重事实,没有写错。他指出,深山里气候比较寒冷,所以桃花比平原上开得迟。2.弹琵琶手指位置没有错

还有一次,一些人看开封相国寺里一幅壁画,壁画上画着管乐队在演奏。有人说画家画错了,理由是管乐演奏者在吹“四”字音,可是那个弹琵琶的手指不是在拨“四”字音所在的上弦,而是掩着下弦。沈括仔细琢磨以后,钦佩地说:这位画家太高明了,很精通音乐!接着他用亲身体验作了精辟的说明:弦乐同管乐是不同的。吹奏管乐,手指按在什么部位就发什么音,是同时的;弹琵琶就不同了,手指先拨弦,然后才发音,也就是动作要比声音早。所以,演奏管乐的人在吹“四”字音的时候,弹琵琶的人的手指已准备拨下一个音了。在场的人无不为沈括的高见所折服。 课外延读 :海市蜃楼 登州海中,时有云气,如宫室、台观①、城堞②、人物、车马、冠盖、历历可见,谓之海市。或曰:“蛟蜃③之气所为。”疑不然也。欧阳文忠④曾出使河朔,过高唐县,驿舍中夜有鬼神自空而过,车马人畜之声,一一可辨。其说甚详,此不具纪。问本处父老,云:二十年前尝昼过县,亦历历见人物。土人亦谓之海市。与登州所见大略相类也。 ?? 注释:①【台观】古时宫殿前的高台,台上建楼观。 ②【城堞】指城上女墙 ③【蛟蜃】古人传说中的海中蛟龙类动物,说它能发洪水,能吐气为楼台。

④【欧阳文忠】指北宋文学家欧阳修。 试一试,你也能行的翻译下列句子。 ?? ①或曰:“蛟蜃之气所为。”疑不然也。 ?? ?? ②与登州所见大略相类也。

根据你所掌握的自然科学知识,解释一下“海市蜃楼“形成的原因。

同课章节目录

- 第一单元 亲近文学

- 一 繁 星

- 二 冰心诗三首

- 三*安恩和奶牛

- 四 古代寓言二则

- 五 为你打开一扇门

- 诵读欣赏 泰戈尔诗两首

- 第二单元 往事依依

- 六 卖白菜

- 七* 往事依依

- 八*伟人细胞

- 九 幼时记趣

- 诵读欣赏 登幽州台歌

- 第三单元 民俗风情

- 十 社戏

- 十一 *端午日

- 十二 本命年的回想

- 十三 *火把节之歌

- 十四 中秋咏月诗词三首

- 诵读欣赏 对联六副

- 第四单元 多彩四季

- 十五 春

- 十六 济南的冬天

- 十七 夏

- 十八 秋颂

- 十九 三峡

- 诵读欣赏 文笔精华(一) 四季

- 第五单元 关注科学

- 二十 在阿加西斯教授的实验室

- 二十一 事物的正确答案不止一个

- 二十二*宇宙里有些什么

- 二十三 *三个太阳

- 二十四 《梦溪笔谈》二则

- 诵读欣赏(一) 古诗二首

- 第六单元 奇思妙想

- 二十五 天上的街市

- 二十六 *七颗钻石

- 二十七 *蔚蓝的王国

- 二十八 皇帝的新装

- 二十九 《论语》十二章

- 诵读欣赏(二) 古诗二首