语文七年级上苏教版5.24《梦溪笔谈》二则 课件(43张)

文档属性

| 名称 | 语文七年级上苏教版5.24《梦溪笔谈》二则 课件(43张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 183.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-10 19:17:27 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。 《梦溪笔谈》是北宋的沈括所著的笔记体著作,分为26卷,又《补笔谈》3卷,《续笔谈》1卷。因为写于润州(今镇江)梦溪园而得名,大约成书于1086年-1093年,收录了沈括一生的所见所闻和见解。

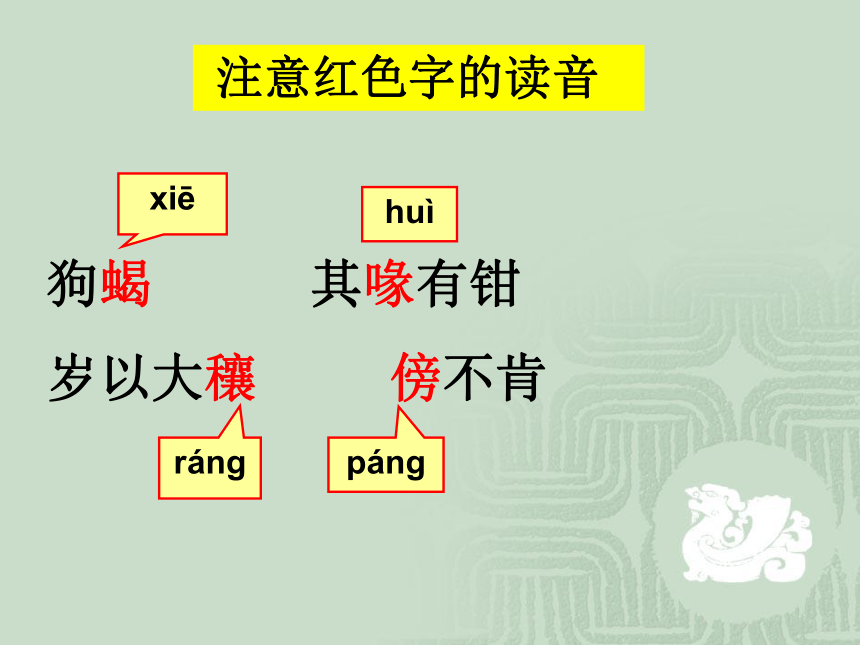

《梦溪笔谈》二则以虫治虫初读课文 这篇文章讲了一个什么故事? 以虫治虫用一种昆虫来防治另一种昆虫狗蝎 其喙有钳

岁以大穰 傍不肯

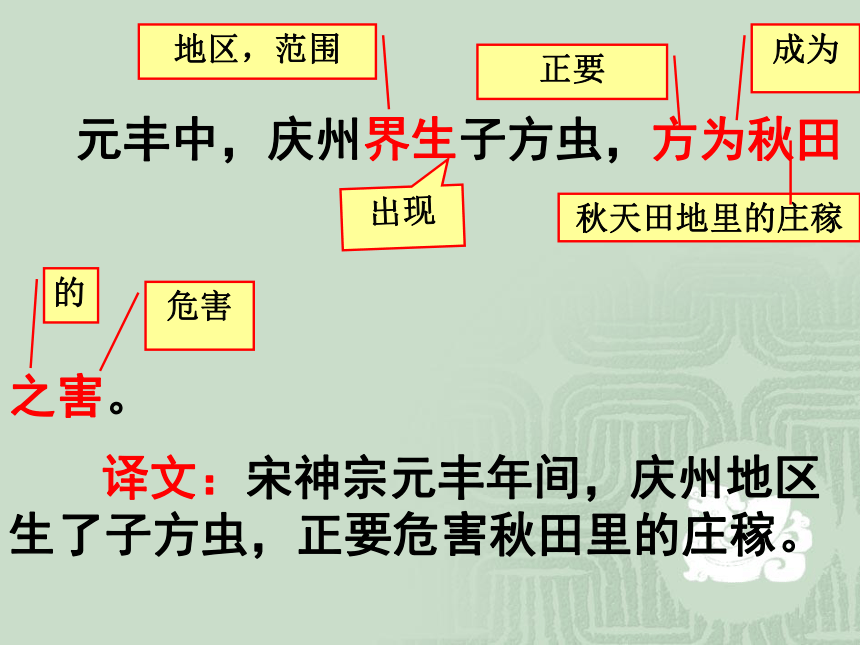

注意红色字的读音xiēhuìrángpáng 元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田

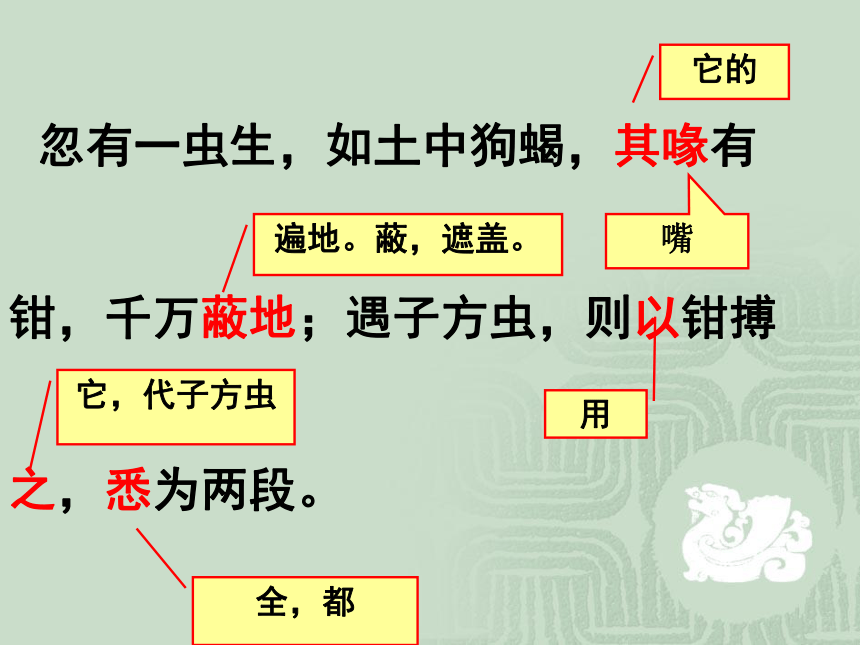

之害。 译文:宋神宗元丰年间,庆州地区生了子方虫,正要危害秋田里的庄稼。地区,范围正要秋天田地里的庄稼的危害成为出现 忽有一虫生,如土中狗蝎,其喙有

钳,千万蔽地;遇子方虫,则以钳搏

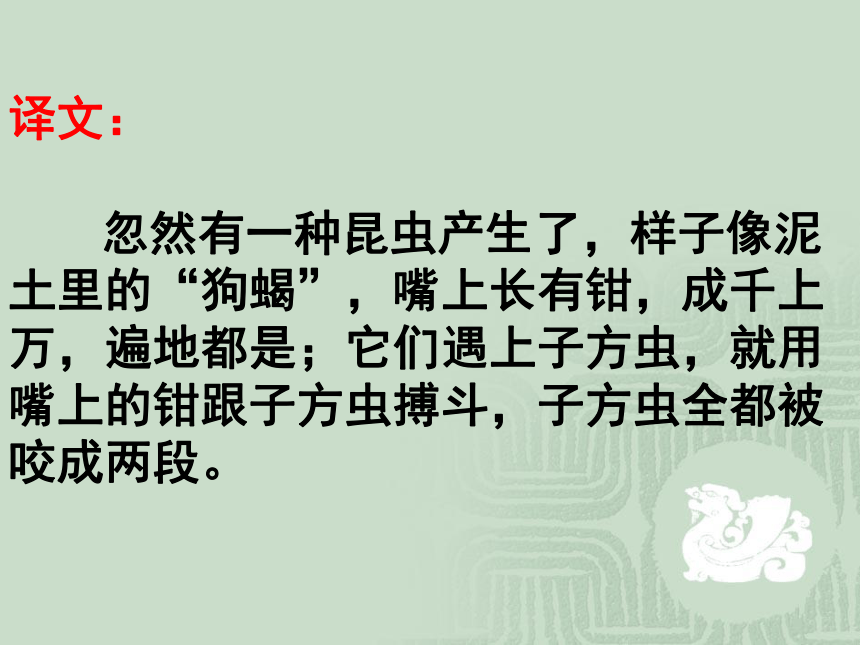

之,悉为两段。它的遍地。蔽,遮盖。用它,代子方虫全,都嘴译文:

忽然有一种昆虫产生了,样子像泥土里的“狗蝎”,嘴上长有钳,成千上万,遍地都是;它们遇上子方虫,就用嘴上的钳跟子方虫搏斗,子方虫全都被咬成两段。

译文:

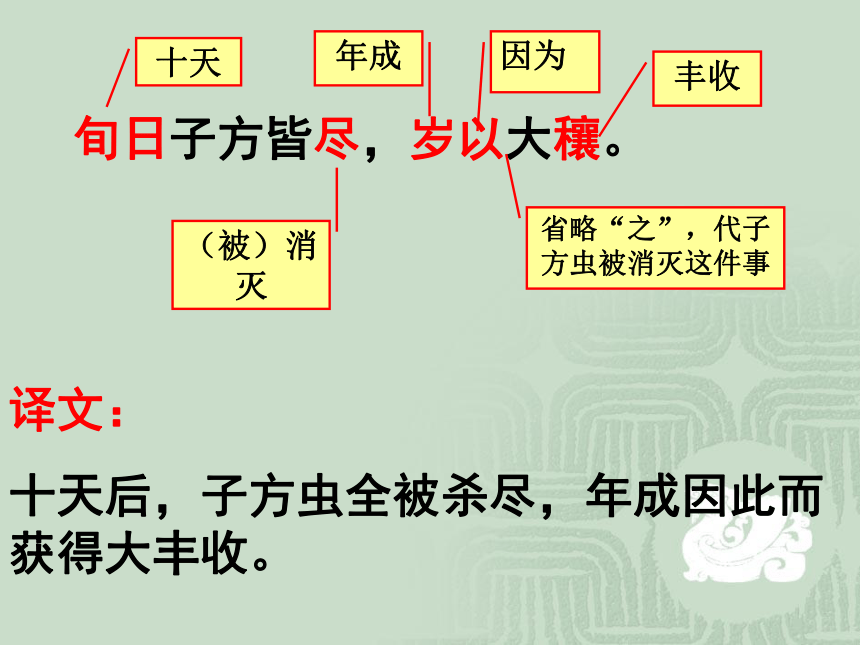

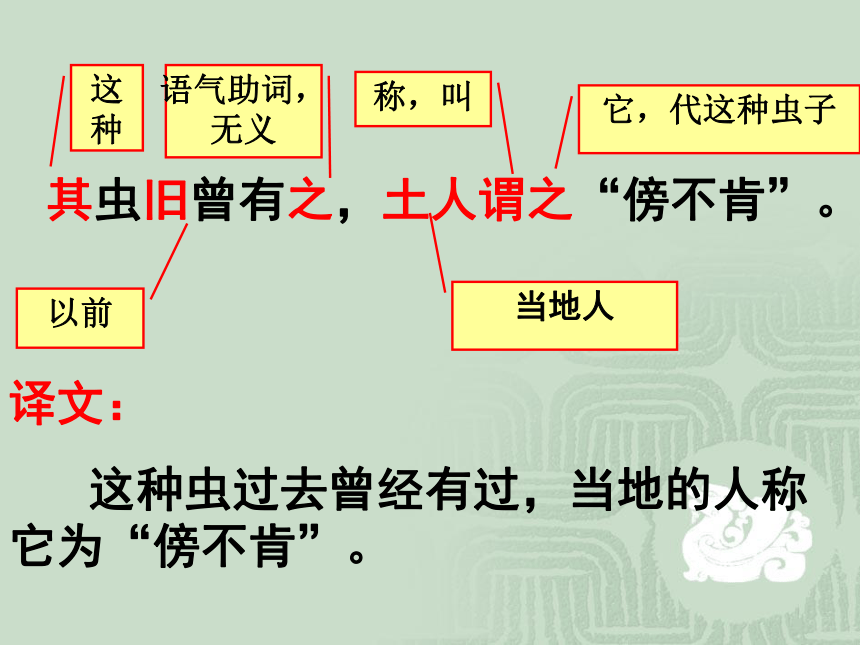

十天后,子方虫全被杀尽,年成因此而获得大丰收。旬日子方皆尽,岁以大穰。十天年成(被)消灭丰收因为省略“之”,代子方虫被消灭这件事其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”。译文:

这种虫过去曾经有过,当地的人称它为“傍不肯”。 这种以前语气助词,无义当地人称,叫它,代这种虫子 1、虫害发生的时间:

2、虫害发生的季节:

3、虫害发生的范围:

了解短文内容: 分为三层: 第一层:交代虫害发生的年代、季节和范围。 第二层:写子方虫的天敌应运而生,灭尽子方虫,庄稼因此获得大丰收。 第三层:说明天敌的出现并非偶然现象,并指出天敌的俗名。

短文结构 这篇文章记叙宋神宗元丰年间庆州地区秋田中“傍不肯”消灭“子方虫”,从而使农作物获得丰收的事例,说明开展生物防治,利用某些农作物害虫的天敌消灭虫害,是促进农业增产的一项有效措施。 小结:在了解了文章的大意之后,请同学们说一说,作者在这里记录了一种什么现象? 生物治虫

设想一下,如果子方虫没有遇到“傍不肯”,将会发生怎样的情景?在生活中还有这样的现象吗?试举一两个例子来说明。 青蛙吃害虫

????????????????????猫头鹰吃田鼠

????????????????????啄木鸟吃害虫

????????????????????金龟子吃蚜虫

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

梵天寺木塔 始建于后梁贞明二年(916),八角九层,高三十七丈。宋乾德二年(964)重建。这里是指重建时的木塔。梵天寺木塔梵天寺 患 其塔动 讫 喻皓

塔遂 定 贻以金钗 履 给红色字的字读音 fàn huànyùhàoyíchāiqìsuìlǚ 钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木塔,方两三级,钱帅登之,患其塔动。统治在才层嫌,担心钱氏统治两浙时,在杭州梵天寺修建一座木塔,才建了两三层,钱帅登上木塔,嫌那座塔晃动。翻译:根据划线字,翻译下面课文。指正在建造的木塔

这匠师云:“未布瓦,上轻,故 如此。”铺,铺排像这样翻译:工匠说:“木塔上没有铺瓦,上面轻,所以才这样。”乃 以瓦布之,而动如初。于是,就但是。后省略主语“木塔”

从前,当初翻译:于是就把瓦片铺排在塔的上面,可是木塔还是像当初一样晃动。用它,代木塔。

前省略介词“于” 无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,

贻以金钗,问塔动之因。 没有办法暗中,秘密地派他的,指匠师的的赠送把的原因译文:

没有办法,匠师就暗中派自己的妻子去见喻皓的妻子,把金钗送给她,(要她向喻皓)打听木塔晃动的原因。 皓笑曰:“此易耳,但逐层布板

讫,便 实钉之,则不动矣。” 这容易只要铺完毕动词,用钉子钉它,代木板翻译:喻皓笑着说:“这容易,只要逐层铺好木板,然后用钉子钉牢,就不会晃动了。”于是,就匠师如 其 言,塔遂定。遵照他的翻译:工匠遵照喻皓的话去做,塔身就稳定了。 盖钉板上下弥束,六幕相联如胠箧,人履其板,六幕相持,自不能动。承接上文的连词,解释原因,相当于“因为”。紧密约束六面连接打开的箱子走,踏支撑当然翻译:因为钉牢了木板,上下更加紧密相约束。上下左右前后六面互相连接就像只箱子,人踩在那楼板上,上下及四周板壁互相支撑,(塔)当然不会晃动。 人皆伏 其 精练。同“服”,佩服高明、精熟翻译:人们都佩服他的技艺精熟。全文分三层 第一层,讲建塔过程中塔身不稳定,工匠找不到解决办法。 第二层,写喻皓采用“布板”“实钉”的办法,解决了“塔动”的问题。 第三层,解释“塔定”的原因,并写了众人对此事的反应。短文结构 本文通过记述北宋著名建筑家喻皓用“布板”“实钉”来加强结构整体性以解决木塔稳定问题的生动事例,赞扬了喻皓的高超技艺,说明早在l000多年前我国在建筑理论和技术方面就已经达到相当高的水平。小结:1、本文是怎样突出喻皓才能的呢?使用 的手法:本文用“匠师”的言行举止和喻皓作对比,从而突喻皓的高超的才能。

“无可奈何”一词形象地表现出“匠师” 的样子;“笑”表现出喻皓的 。“此易耳”与“匠师”挖空心思、____________的神态形成___________,反映了这道难题对喻皓来说是多么的 __________。 对比无计可施从容,胸有成竹对比容易研读短文,分析人物的刻画——“塔动”的问题,匠师凭自己的经验无法解决。无奈之下,他想到了向权威——喻皓求教。但是作为一名“匠师”,他又不好意思亲自去问,只好“密使其妻见喻皓之妻”,这样,一位既 ,又 的“匠师”形象就活灵活现的站在我们面前了。希望得到别人帮助爱面子2、短文又是如何刻画那位“匠师”的? 宋欧阳修《归田录》曾称赞喻皓为“国朝以来木工一人而已”。相关资料 宋太宗想在京城汴梁建造一座大型宝塔,从全国各地抽调了一批名工巧匠和擅长建筑艺术的画家到汴梁进行设计和施工。喻皓也在其中,并且受命主持这项工程。 塔建成以后,人们发现塔身微微向西北方向倾斜,感到奇怪,便去询问喻皓是怎么回事。喻皓向大家解释说:“京师地平无山,又多刮西北风,使塔身稍向西北倾斜,为的是抵抗风力,估计不到一百年就能被风吹正。”原来这是喻皓特意这样做的。可见喻皓在搞设计的时候,不仅考虑到了工程技术本身的技术问题,而且还注意到周围环境以及气候对建筑物的影响。对于高层木结构的设计来说,风力是一项不可忽视的荷载因不。在当时条件下,喻皓能够做出这样细致周密的设计,是一个很了不起的创造。 通假字

土人谓之“傍不肯”

人皆伏其精练 同“旁”,旁边“同“服”,佩服文言总结词类活用

但逐层布板讫,便实钉之 名词用作动词,用钉子钉1、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

2、为

方为秋田之害。

(它的,代词)(这种,代词)(成为,动词)虚实词总结3、以

⑴遇子方虫,则以钳搏之

⑵旬日子方皆尽,岁以大穰

4、如

⑴忽有一虫生,如土中狗蝎

⑵匠师如其言,塔遂定

用,动词因(此),介词像,动词。遵照,动词5、之

⑴土人谓之“傍不肯”。

⑵问塔动之因。

(3)则以钳搏之

(4)其虫旧曾有之

它,代子方虫的天敌的,结构助词它,代子方虫语气助词,不译6、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

它的,代“傍不肯”这,代词8、方

庆州界生子方虫,方为秋田之害

于杭州梵天寺建一木塔,方两三级正当,正在才拓展资料:沈括

处处精细观察,

事事独立思考,

敢于发表与众不同的见解,

这是他取得杰出成就的重要原因之一。

1.“四月桃花开”没有错

据说有一次,许多人议论白居易写的《游庐山大林寺》中“人间四月芳菲尽,山寺桃花正盛开”两句诗,嘲笑白居易写错了,理由是这首诗写于唐元和十二年四月九日,那时桃花早就谢了。可是沈括却认为,白居易尊重事实,没有写错。他指出,深山里气候比较寒冷,所以桃花比平原上开得迟。2.弹琵琶手指位置没有错

还有一次,一些人看开封相国寺里一幅壁画,壁画上画着管乐队在演奏。有人说画家画错了,理由是管乐演奏者在吹“四”字音,可是那个弹琵琶的手指不是在拨“四”字音所在的上弦,而是掩着下弦。沈括仔细琢磨以后,钦佩地说:这位画家太高明了,很精通音乐!接着他用亲身体验作了精辟的说明:弦乐同管乐是不同的。吹奏管乐,手指按在什么部位就发什么音,是同时的;弹琵琶就不同了,手指先拨弦,然后才发音,也就是动作要比声音早。所以,演奏管乐的人在吹“四”字音的时候,弹琵琶的人的手指已准备拨下一个音了。在场的人无不为沈括的高见所折服。

《梦溪笔谈》二则以虫治虫初读课文 这篇文章讲了一个什么故事? 以虫治虫用一种昆虫来防治另一种昆虫狗蝎 其喙有钳

岁以大穰 傍不肯

注意红色字的读音xiēhuìrángpáng 元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田

之害。 译文:宋神宗元丰年间,庆州地区生了子方虫,正要危害秋田里的庄稼。地区,范围正要秋天田地里的庄稼的危害成为出现 忽有一虫生,如土中狗蝎,其喙有

钳,千万蔽地;遇子方虫,则以钳搏

之,悉为两段。它的遍地。蔽,遮盖。用它,代子方虫全,都嘴译文:

忽然有一种昆虫产生了,样子像泥土里的“狗蝎”,嘴上长有钳,成千上万,遍地都是;它们遇上子方虫,就用嘴上的钳跟子方虫搏斗,子方虫全都被咬成两段。

译文:

十天后,子方虫全被杀尽,年成因此而获得大丰收。旬日子方皆尽,岁以大穰。十天年成(被)消灭丰收因为省略“之”,代子方虫被消灭这件事其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”。译文:

这种虫过去曾经有过,当地的人称它为“傍不肯”。 这种以前语气助词,无义当地人称,叫它,代这种虫子 1、虫害发生的时间:

2、虫害发生的季节:

3、虫害发生的范围:

了解短文内容: 分为三层: 第一层:交代虫害发生的年代、季节和范围。 第二层:写子方虫的天敌应运而生,灭尽子方虫,庄稼因此获得大丰收。 第三层:说明天敌的出现并非偶然现象,并指出天敌的俗名。

短文结构 这篇文章记叙宋神宗元丰年间庆州地区秋田中“傍不肯”消灭“子方虫”,从而使农作物获得丰收的事例,说明开展生物防治,利用某些农作物害虫的天敌消灭虫害,是促进农业增产的一项有效措施。 小结:在了解了文章的大意之后,请同学们说一说,作者在这里记录了一种什么现象? 生物治虫

设想一下,如果子方虫没有遇到“傍不肯”,将会发生怎样的情景?在生活中还有这样的现象吗?试举一两个例子来说明。 青蛙吃害虫

????????????????????猫头鹰吃田鼠

????????????????????啄木鸟吃害虫

????????????????????金龟子吃蚜虫

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

梵天寺木塔 始建于后梁贞明二年(916),八角九层,高三十七丈。宋乾德二年(964)重建。这里是指重建时的木塔。梵天寺木塔梵天寺 患 其塔动 讫 喻皓

塔遂 定 贻以金钗 履 给红色字的字读音 fàn huànyùhàoyíchāiqìsuìlǚ 钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木塔,方两三级,钱帅登之,患其塔动。统治在才层嫌,担心钱氏统治两浙时,在杭州梵天寺修建一座木塔,才建了两三层,钱帅登上木塔,嫌那座塔晃动。翻译:根据划线字,翻译下面课文。指正在建造的木塔

这匠师云:“未布瓦,上轻,故 如此。”铺,铺排像这样翻译:工匠说:“木塔上没有铺瓦,上面轻,所以才这样。”乃 以瓦布之,而动如初。于是,就但是。后省略主语“木塔”

从前,当初翻译:于是就把瓦片铺排在塔的上面,可是木塔还是像当初一样晃动。用它,代木塔。

前省略介词“于” 无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,

贻以金钗,问塔动之因。 没有办法暗中,秘密地派他的,指匠师的的赠送把的原因译文:

没有办法,匠师就暗中派自己的妻子去见喻皓的妻子,把金钗送给她,(要她向喻皓)打听木塔晃动的原因。 皓笑曰:“此易耳,但逐层布板

讫,便 实钉之,则不动矣。” 这容易只要铺完毕动词,用钉子钉它,代木板翻译:喻皓笑着说:“这容易,只要逐层铺好木板,然后用钉子钉牢,就不会晃动了。”于是,就匠师如 其 言,塔遂定。遵照他的翻译:工匠遵照喻皓的话去做,塔身就稳定了。 盖钉板上下弥束,六幕相联如胠箧,人履其板,六幕相持,自不能动。承接上文的连词,解释原因,相当于“因为”。紧密约束六面连接打开的箱子走,踏支撑当然翻译:因为钉牢了木板,上下更加紧密相约束。上下左右前后六面互相连接就像只箱子,人踩在那楼板上,上下及四周板壁互相支撑,(塔)当然不会晃动。 人皆伏 其 精练。同“服”,佩服高明、精熟翻译:人们都佩服他的技艺精熟。全文分三层 第一层,讲建塔过程中塔身不稳定,工匠找不到解决办法。 第二层,写喻皓采用“布板”“实钉”的办法,解决了“塔动”的问题。 第三层,解释“塔定”的原因,并写了众人对此事的反应。短文结构 本文通过记述北宋著名建筑家喻皓用“布板”“实钉”来加强结构整体性以解决木塔稳定问题的生动事例,赞扬了喻皓的高超技艺,说明早在l000多年前我国在建筑理论和技术方面就已经达到相当高的水平。小结:1、本文是怎样突出喻皓才能的呢?使用 的手法:本文用“匠师”的言行举止和喻皓作对比,从而突喻皓的高超的才能。

“无可奈何”一词形象地表现出“匠师” 的样子;“笑”表现出喻皓的 。“此易耳”与“匠师”挖空心思、____________的神态形成___________,反映了这道难题对喻皓来说是多么的 __________。 对比无计可施从容,胸有成竹对比容易研读短文,分析人物的刻画——“塔动”的问题,匠师凭自己的经验无法解决。无奈之下,他想到了向权威——喻皓求教。但是作为一名“匠师”,他又不好意思亲自去问,只好“密使其妻见喻皓之妻”,这样,一位既 ,又 的“匠师”形象就活灵活现的站在我们面前了。希望得到别人帮助爱面子2、短文又是如何刻画那位“匠师”的? 宋欧阳修《归田录》曾称赞喻皓为“国朝以来木工一人而已”。相关资料 宋太宗想在京城汴梁建造一座大型宝塔,从全国各地抽调了一批名工巧匠和擅长建筑艺术的画家到汴梁进行设计和施工。喻皓也在其中,并且受命主持这项工程。 塔建成以后,人们发现塔身微微向西北方向倾斜,感到奇怪,便去询问喻皓是怎么回事。喻皓向大家解释说:“京师地平无山,又多刮西北风,使塔身稍向西北倾斜,为的是抵抗风力,估计不到一百年就能被风吹正。”原来这是喻皓特意这样做的。可见喻皓在搞设计的时候,不仅考虑到了工程技术本身的技术问题,而且还注意到周围环境以及气候对建筑物的影响。对于高层木结构的设计来说,风力是一项不可忽视的荷载因不。在当时条件下,喻皓能够做出这样细致周密的设计,是一个很了不起的创造。 通假字

土人谓之“傍不肯”

人皆伏其精练 同“旁”,旁边“同“服”,佩服文言总结词类活用

但逐层布板讫,便实钉之 名词用作动词,用钉子钉1、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

2、为

方为秋田之害。

(它的,代词)(这种,代词)(成为,动词)虚实词总结3、以

⑴遇子方虫,则以钳搏之

⑵旬日子方皆尽,岁以大穰

4、如

⑴忽有一虫生,如土中狗蝎

⑵匠师如其言,塔遂定

用,动词因(此),介词像,动词。遵照,动词5、之

⑴土人谓之“傍不肯”。

⑵问塔动之因。

(3)则以钳搏之

(4)其虫旧曾有之

它,代子方虫的天敌的,结构助词它,代子方虫语气助词,不译6、其:

⑴其喙有钳。

⑵其虫旧曾有之

它的,代“傍不肯”这,代词8、方

庆州界生子方虫,方为秋田之害

于杭州梵天寺建一木塔,方两三级正当,正在才拓展资料:沈括

处处精细观察,

事事独立思考,

敢于发表与众不同的见解,

这是他取得杰出成就的重要原因之一。

1.“四月桃花开”没有错

据说有一次,许多人议论白居易写的《游庐山大林寺》中“人间四月芳菲尽,山寺桃花正盛开”两句诗,嘲笑白居易写错了,理由是这首诗写于唐元和十二年四月九日,那时桃花早就谢了。可是沈括却认为,白居易尊重事实,没有写错。他指出,深山里气候比较寒冷,所以桃花比平原上开得迟。2.弹琵琶手指位置没有错

还有一次,一些人看开封相国寺里一幅壁画,壁画上画着管乐队在演奏。有人说画家画错了,理由是管乐演奏者在吹“四”字音,可是那个弹琵琶的手指不是在拨“四”字音所在的上弦,而是掩着下弦。沈括仔细琢磨以后,钦佩地说:这位画家太高明了,很精通音乐!接着他用亲身体验作了精辟的说明:弦乐同管乐是不同的。吹奏管乐,手指按在什么部位就发什么音,是同时的;弹琵琶就不同了,手指先拨弦,然后才发音,也就是动作要比声音早。所以,演奏管乐的人在吹“四”字音的时候,弹琵琶的人的手指已准备拨下一个音了。在场的人无不为沈括的高见所折服。

同课章节目录

- 第一单元 亲近文学

- 一 繁 星

- 二 冰心诗三首

- 三*安恩和奶牛

- 四 古代寓言二则

- 五 为你打开一扇门

- 诵读欣赏 泰戈尔诗两首

- 第二单元 往事依依

- 六 卖白菜

- 七* 往事依依

- 八*伟人细胞

- 九 幼时记趣

- 诵读欣赏 登幽州台歌

- 第三单元 民俗风情

- 十 社戏

- 十一 *端午日

- 十二 本命年的回想

- 十三 *火把节之歌

- 十四 中秋咏月诗词三首

- 诵读欣赏 对联六副

- 第四单元 多彩四季

- 十五 春

- 十六 济南的冬天

- 十七 夏

- 十八 秋颂

- 十九 三峡

- 诵读欣赏 文笔精华(一) 四季

- 第五单元 关注科学

- 二十 在阿加西斯教授的实验室

- 二十一 事物的正确答案不止一个

- 二十二*宇宙里有些什么

- 二十三 *三个太阳

- 二十四 《梦溪笔谈》二则

- 诵读欣赏(一) 古诗二首

- 第六单元 奇思妙想

- 二十五 天上的街市

- 二十六 *七颗钻石

- 二十七 *蔚蓝的王国

- 二十八 皇帝的新装

- 二十九 《论语》十二章

- 诵读欣赏(二) 古诗二首