6 千人糕 第二课时 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 6 千人糕 第二课时 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 110.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-15 14:30:44 | ||

图片预览

文档简介

课时教学设计

课题 6.《千人糕》第二课时 主备人:

使用学校: 使用班级:

使用时间: 使用人:

教学内容分析 《千人糕》是统编教材语文二年级下册的一篇课文,是一个具有教育意义的小故事。课文通过爸爸和孩子的对话,告诉我们一块普通的米糕被称为千人糕的原因,从而使我们懂得:任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更加美好。

学情分析 学生可能都吃过米糕,但对米糕的制作过程比较陌生。因此,学生读课文时会有新奇感。对于本课所渗透的情感熏陶学生可能不易体会,需要教师在教学中加以引导。 考虑到特殊学生的特点,教师应意识到学生语言障碍、智力障碍、心理障碍等身心上的特殊性,根据自身的表述魅力灵活根据学生的短处营造美好的课堂气氛,积极发掘特殊学生内心深处的真善美,激发学生积极自主的学习心态。

目标确定 理解课文内容,懂得任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更美好。 学会默读课文,能借助插图,说说米糕是经过哪些劳动才做成的。 能结合生活实际,如衣服、文具等,仿照课文说一说要经过哪些劳动才能做成。

学习重点难点 教学重点: 学会默读课文,能借助插图,说说米糕是经过哪些劳动才做成的。 教学难点: 初步感受千人糕是有很多很多人共同劳动做成的。懂得任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更美好。

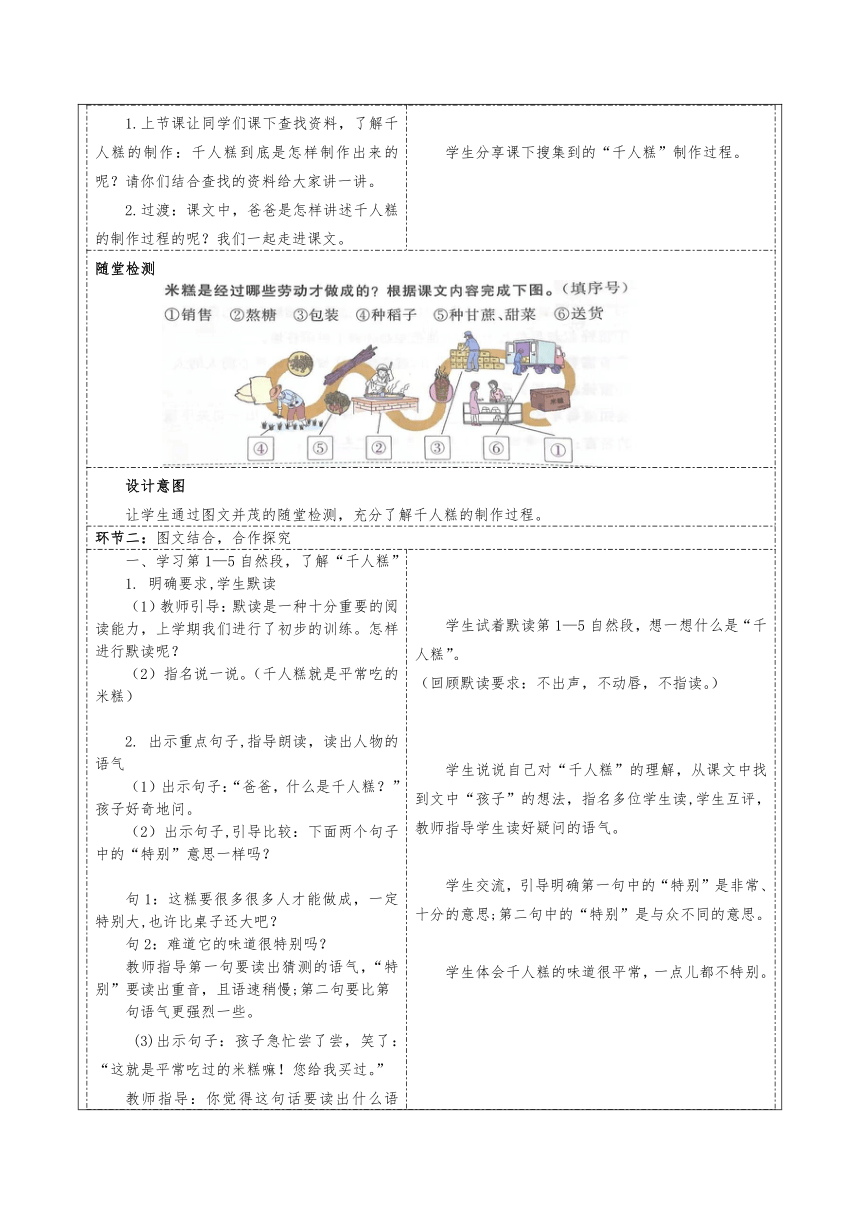

5.学习活动设计 环节一:复习生字词,质疑导入教师活动 一、复习生字词 1.同学们好,先来考考大家,下面这些词语你还认识吗?请你读一读。 二、质疑导入 1.上节课让同学们课下查找资料,了解千人糕的制作:千人糕到底是怎样制作出来的呢?请你们结合查找的资料给大家讲一讲。 2.过渡:课文中,爸爸是怎样讲述千人糕的制作过程的呢?我们一起走进课文。学生活动 学生复习生字词。 学生分享课下搜集到的“千人糕”制作过程。 随堂检测设计意图 让学生通过图文并茂的随堂检测,充分了解千人糕的制作过程。环节二:图文结合,合作探究一、学习第1—5自然段,了解“千人糕” 1. 明确要求,学生默读 (1)教师引导:默读是一种十分重要的阅读能力,上学期我们进行了初步的训练。怎样进行默读呢? (2)指名说一说。(千人糕就是平常吃的米糕) 2. 出示重点句子,指导朗读,读出人物的语气 (1)出示句子:“爸爸,什么是千人糕?”孩子好奇地问。 (2)出示句子,引导比较:下面两个句子中的“特别”意思一样吗? 句1:这糕要很多很多人才能做成,一定特别大,也许比桌子还大吧? 句2:难道它的味道很特别吗? 教师指导第一句要读出猜测的语气,“特别”要读出重音,且语速稍慢;第二句要比第 句语气更强烈一些。 (3)出示句子:孩子急忙尝了尝,笑了:“这就是平常吃过的米糕嘛!您给我买过。” 教师指导:你觉得这句话要读出什么语气?为什么要这样读?你能试着读出这种语气吗? 分角色朗读这几个自然段。 二、学习第6—9自然段,体会劳动成果的来之不易 (一)感受米糕的来之不易 1.学生读课文,边读边思考。 2.根据学生的交流情况,补充米和糖在生产、加工方面的信息,帮助学生初步理解“千人”在课文中的特殊意思。 (1)了解生产米所需的劳动 ①从标点符号引入:在第8自然段中,有个省略号,想想爸爸还有哪些话没有说出来. ②出示“种植水稻”的图文资料,了解“耕地、播种、育苗、移栽、施肥、防虫、收割”等劳动过程。 ③提问:种稻子所需要的种子、农具、肥料、农药等,它们又是从哪里来的呢?是不是也需要许多人的劳动? ⑤提问:了解了米的生产过程,你想说什么? (2)了解熬糖所需的劳动。 ①出示“熬糖”图片。 ②巩固、理解生字“熬”。理解“熬”指的是长时间地煮。 ③出示甜菜、甘蔗图,认识两种植物,教师指导交流。 (3)教师小结。 提问:米和糖是制作米糕的主要原材料,从它们的生产、加工过程中你感受到了什么? 3.品读句子:就算米糕做好了,还得要人包装、送货、销售,这些又需要很多人的劳动。 (1)从哪此词语可以看出米糕做好后还需要许多劳动? (2)对照插图,说一说米糕包装、送货、销售的情景。 (3)教师指导朗读。 4.指导朗读第6—9自然段,读好“爸爸”说的话。 (1)引导学生想象爸爸说话时会有什么样的神情。 (2)思考:一块普普通通的水糕,需要经过那么多人、那么复杂的劳动才能做成,在朗读第8、9自然段时应该怎么读呢? (二)理解“千人糕”的寓意,升华情感 1. 教师范读第 10、11 自然段。 提问:现在你明白为什么叫它千人糕了吗?“千人”是不是指一千个人?文中的孩子明白了吗?你从哪里知道的? 2.提问:“的确”是什么意思?换一个词说一说 3.讨论、交流:如果你是文中的孩子,现在吃着水糕,还会觉得它很平常吗?你会想到什么? 4. 齐读课文最后一个自然段。 (三)联系生活,体会其他劳动成果的来之不易 1.交流:不仅米糕要经过很多人的劳动,就是我们用的文具,玩的玩具,家里的家具……哪一样不需要经过很多人的劳动呢?你能举个例子说一说吗? 2.出示一件衣服的制作过程。 (1)出示“种棉花、摘棉花、纺纱、织布、服装加工、销售”的图片。 (2)借助图片,议一议:一件普通的衣服经过哪些人的劳动才能做成? 3.小结:同学们说得真好!不论是一块小小的米糕,还是同学们说到的每一样东西,没有一样不需要经过很多人劳动,才能做成供我们食用和使用,让我们再一次朗读课文吧。 3.教师总结:请大家记住,这些劳动成果的背后,是许多人的辛苦付出,珍惜这此劳动成果就是尊重这此了不起的劳动者的表现,懂得感恩。 学生试着默读第1—5自然段,想一想什么是“千人糕”。 (回顾默读要求:不出声,不动唇,不指读。) 学生说说自己对“千人糕”的理解,从课文中找到文中“孩子”的想法,指名多位学生读,学生互评,教师指导学生读好疑问的语气。 学生交流,引导明确第一句中的“特别”是非常、十分的意思;第二句中的“特别”是与众不同的意思。 学生体会千人糕的味道很平常,一点儿都不特别。 学生试读,读出不以为然的语气。 学生分角色朗读课文第1—5自然段,读好爸爸和孩子的对话。同桌读,师生读,男女生读。 学生默读课文第 6—9自然段,交流读懂了什么,交流回答。 引导学生结合自己的所见所闻,一边想象一边描绘农民在种植水稻过程中辛勤劳动的情景。 学生观察图片说说感悟。 学生观察:图中这是在干什么? 学生交流:甘蔗、甜菜是怎么来的?甘蔗汁、甜菜汁又是怎么来的? 学生畅所欲言,然后师生从制作工序、参与人员、辛劳程度等方面进行小结。 学生读句子,圈画出“就算……还得……又……” 小组合作交流,借助课文插图,用自己的话说说米糕要经过哪些劳动才做成。 重读“就算”“还得”“又”,突出劳动的繁杂。 学生想象爸爸说话时会有什么样的神情。 学生先练读,再指名读。 学生齐读课文最后两段,体会爸爸让他吃“千人糕”的良苦用心。 学生理解“的确”就是确实的意思。 学生想象自己是文中的孩子,说说现在对“千人糕”有了怎样的理解。 学生齐读课文最后一个自然段。 学生举例说明 学生通过图片了解一件普通衣服的由来。 学生讨论总结一件衣服制作的复杂过程。随堂检测 课内阅读 爸爸接着说:“糖呢,是用甘蔗汁、甜菜汁熬出来的。甘蔗、甜菜也要有人种。熬糖的时候,要有工具,还得有火…就算米糕做好了,还得要人包装、送货、销售,这些叉需要很多人的劳动。” 1. 爸爸一共说了( )句话。 2.“熬糖的时候,要有工具,还得有火……”中的省略号表示( ) A. 千人糕需要很多人的劳动。 B.糖熬出来还需要很多人的劳动。 3. 通过爸爸的介绍,“我”想起的一句诗是( ) A. 谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。 B.春种一粒粟,秋收万颗子。 4. 选段让我懂得了( ) A.千人糕是由一千个人劳动做成的。 B. 看似普通的千人糕中包含了很多人的劳动,我们应该珍惜。设计意图 学习“千人糕”的制作过程时,着重让学生观察图片,了解每一项工作背后的辛苦,体会千人糕的来之不易必要时可以让插图和制作过程的文字同时出现,让学生有清晰的了解。分角色朗读要给学生充分的准备时间,不要流于形式,要在朗读过程中加以指导。由“千人糕”向生活中其他劳动成果延伸,使学生认识到这些劳动成果来之不易,要学会珍惜。环节三:总结课文,拓展延伸教师活动 一、分享感悟,总结全文 1.课文学完了,你有什么想法可以和大家分享的吗? 总结:原来我们吃的米糕是经过这么多人的劳动才制作出来的啊!我们一定要珍惜粮食,珍惜他人的劳动成果。 2.这节课通过图文结合和结合生活实际,我们知道:任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更美好。 三、同主题阅读 推荐阅读:绘本《佩尔的新衣》 你知道一件新衣服要经过哪些程序才能穿在身上吗?不妨让我们阅读《佩尔的新衣》,跟着小男孩佩尔一起,体验一件新衣是如何诞生的吧!学生活动 学生分享我们生活中每一件物品都需要许许多多人的共同努力才能得到。 学生进行同主题阅读 随堂检测 每课一话 千人糕的制作经过了很多人的劳动。你知道在疫情期间封城的日子里,市民家里吃的面条要经过哪些人的劳动吗?把你知道的写下来吧。设计意图 教师要引导学生从身边的物品中体会到他人劳动的艰辛,渗透勤俭节约的思想教育。学生谈感悟的时候,可以引导学生从珍惜劳动成果的角度来交流。

6.板书设计

7.教学反思与改进

课题 6.《千人糕》第二课时 主备人:

使用学校: 使用班级:

使用时间: 使用人:

教学内容分析 《千人糕》是统编教材语文二年级下册的一篇课文,是一个具有教育意义的小故事。课文通过爸爸和孩子的对话,告诉我们一块普通的米糕被称为千人糕的原因,从而使我们懂得:任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更加美好。

学情分析 学生可能都吃过米糕,但对米糕的制作过程比较陌生。因此,学生读课文时会有新奇感。对于本课所渗透的情感熏陶学生可能不易体会,需要教师在教学中加以引导。 考虑到特殊学生的特点,教师应意识到学生语言障碍、智力障碍、心理障碍等身心上的特殊性,根据自身的表述魅力灵活根据学生的短处营造美好的课堂气氛,积极发掘特殊学生内心深处的真善美,激发学生积极自主的学习心态。

目标确定 理解课文内容,懂得任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更美好。 学会默读课文,能借助插图,说说米糕是经过哪些劳动才做成的。 能结合生活实际,如衣服、文具等,仿照课文说一说要经过哪些劳动才能做成。

学习重点难点 教学重点: 学会默读课文,能借助插图,说说米糕是经过哪些劳动才做成的。 教学难点: 初步感受千人糕是有很多很多人共同劳动做成的。懂得任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更美好。

5.学习活动设计 环节一:复习生字词,质疑导入教师活动 一、复习生字词 1.同学们好,先来考考大家,下面这些词语你还认识吗?请你读一读。 二、质疑导入 1.上节课让同学们课下查找资料,了解千人糕的制作:千人糕到底是怎样制作出来的呢?请你们结合查找的资料给大家讲一讲。 2.过渡:课文中,爸爸是怎样讲述千人糕的制作过程的呢?我们一起走进课文。学生活动 学生复习生字词。 学生分享课下搜集到的“千人糕”制作过程。 随堂检测设计意图 让学生通过图文并茂的随堂检测,充分了解千人糕的制作过程。环节二:图文结合,合作探究一、学习第1—5自然段,了解“千人糕” 1. 明确要求,学生默读 (1)教师引导:默读是一种十分重要的阅读能力,上学期我们进行了初步的训练。怎样进行默读呢? (2)指名说一说。(千人糕就是平常吃的米糕) 2. 出示重点句子,指导朗读,读出人物的语气 (1)出示句子:“爸爸,什么是千人糕?”孩子好奇地问。 (2)出示句子,引导比较:下面两个句子中的“特别”意思一样吗? 句1:这糕要很多很多人才能做成,一定特别大,也许比桌子还大吧? 句2:难道它的味道很特别吗? 教师指导第一句要读出猜测的语气,“特别”要读出重音,且语速稍慢;第二句要比第 句语气更强烈一些。 (3)出示句子:孩子急忙尝了尝,笑了:“这就是平常吃过的米糕嘛!您给我买过。” 教师指导:你觉得这句话要读出什么语气?为什么要这样读?你能试着读出这种语气吗? 分角色朗读这几个自然段。 二、学习第6—9自然段,体会劳动成果的来之不易 (一)感受米糕的来之不易 1.学生读课文,边读边思考。 2.根据学生的交流情况,补充米和糖在生产、加工方面的信息,帮助学生初步理解“千人”在课文中的特殊意思。 (1)了解生产米所需的劳动 ①从标点符号引入:在第8自然段中,有个省略号,想想爸爸还有哪些话没有说出来. ②出示“种植水稻”的图文资料,了解“耕地、播种、育苗、移栽、施肥、防虫、收割”等劳动过程。 ③提问:种稻子所需要的种子、农具、肥料、农药等,它们又是从哪里来的呢?是不是也需要许多人的劳动? ⑤提问:了解了米的生产过程,你想说什么? (2)了解熬糖所需的劳动。 ①出示“熬糖”图片。 ②巩固、理解生字“熬”。理解“熬”指的是长时间地煮。 ③出示甜菜、甘蔗图,认识两种植物,教师指导交流。 (3)教师小结。 提问:米和糖是制作米糕的主要原材料,从它们的生产、加工过程中你感受到了什么? 3.品读句子:就算米糕做好了,还得要人包装、送货、销售,这些又需要很多人的劳动。 (1)从哪此词语可以看出米糕做好后还需要许多劳动? (2)对照插图,说一说米糕包装、送货、销售的情景。 (3)教师指导朗读。 4.指导朗读第6—9自然段,读好“爸爸”说的话。 (1)引导学生想象爸爸说话时会有什么样的神情。 (2)思考:一块普普通通的水糕,需要经过那么多人、那么复杂的劳动才能做成,在朗读第8、9自然段时应该怎么读呢? (二)理解“千人糕”的寓意,升华情感 1. 教师范读第 10、11 自然段。 提问:现在你明白为什么叫它千人糕了吗?“千人”是不是指一千个人?文中的孩子明白了吗?你从哪里知道的? 2.提问:“的确”是什么意思?换一个词说一说 3.讨论、交流:如果你是文中的孩子,现在吃着水糕,还会觉得它很平常吗?你会想到什么? 4. 齐读课文最后一个自然段。 (三)联系生活,体会其他劳动成果的来之不易 1.交流:不仅米糕要经过很多人的劳动,就是我们用的文具,玩的玩具,家里的家具……哪一样不需要经过很多人的劳动呢?你能举个例子说一说吗? 2.出示一件衣服的制作过程。 (1)出示“种棉花、摘棉花、纺纱、织布、服装加工、销售”的图片。 (2)借助图片,议一议:一件普通的衣服经过哪些人的劳动才能做成? 3.小结:同学们说得真好!不论是一块小小的米糕,还是同学们说到的每一样东西,没有一样不需要经过很多人劳动,才能做成供我们食用和使用,让我们再一次朗读课文吧。 3.教师总结:请大家记住,这些劳动成果的背后,是许多人的辛苦付出,珍惜这此劳动成果就是尊重这此了不起的劳动者的表现,懂得感恩。 学生试着默读第1—5自然段,想一想什么是“千人糕”。 (回顾默读要求:不出声,不动唇,不指读。) 学生说说自己对“千人糕”的理解,从课文中找到文中“孩子”的想法,指名多位学生读,学生互评,教师指导学生读好疑问的语气。 学生交流,引导明确第一句中的“特别”是非常、十分的意思;第二句中的“特别”是与众不同的意思。 学生体会千人糕的味道很平常,一点儿都不特别。 学生试读,读出不以为然的语气。 学生分角色朗读课文第1—5自然段,读好爸爸和孩子的对话。同桌读,师生读,男女生读。 学生默读课文第 6—9自然段,交流读懂了什么,交流回答。 引导学生结合自己的所见所闻,一边想象一边描绘农民在种植水稻过程中辛勤劳动的情景。 学生观察图片说说感悟。 学生观察:图中这是在干什么? 学生交流:甘蔗、甜菜是怎么来的?甘蔗汁、甜菜汁又是怎么来的? 学生畅所欲言,然后师生从制作工序、参与人员、辛劳程度等方面进行小结。 学生读句子,圈画出“就算……还得……又……” 小组合作交流,借助课文插图,用自己的话说说米糕要经过哪些劳动才做成。 重读“就算”“还得”“又”,突出劳动的繁杂。 学生想象爸爸说话时会有什么样的神情。 学生先练读,再指名读。 学生齐读课文最后两段,体会爸爸让他吃“千人糕”的良苦用心。 学生理解“的确”就是确实的意思。 学生想象自己是文中的孩子,说说现在对“千人糕”有了怎样的理解。 学生齐读课文最后一个自然段。 学生举例说明 学生通过图片了解一件普通衣服的由来。 学生讨论总结一件衣服制作的复杂过程。随堂检测 课内阅读 爸爸接着说:“糖呢,是用甘蔗汁、甜菜汁熬出来的。甘蔗、甜菜也要有人种。熬糖的时候,要有工具,还得有火…就算米糕做好了,还得要人包装、送货、销售,这些叉需要很多人的劳动。” 1. 爸爸一共说了( )句话。 2.“熬糖的时候,要有工具,还得有火……”中的省略号表示( ) A. 千人糕需要很多人的劳动。 B.糖熬出来还需要很多人的劳动。 3. 通过爸爸的介绍,“我”想起的一句诗是( ) A. 谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。 B.春种一粒粟,秋收万颗子。 4. 选段让我懂得了( ) A.千人糕是由一千个人劳动做成的。 B. 看似普通的千人糕中包含了很多人的劳动,我们应该珍惜。设计意图 学习“千人糕”的制作过程时,着重让学生观察图片,了解每一项工作背后的辛苦,体会千人糕的来之不易必要时可以让插图和制作过程的文字同时出现,让学生有清晰的了解。分角色朗读要给学生充分的准备时间,不要流于形式,要在朗读过程中加以指导。由“千人糕”向生活中其他劳动成果延伸,使学生认识到这些劳动成果来之不易,要学会珍惜。环节三:总结课文,拓展延伸教师活动 一、分享感悟,总结全文 1.课文学完了,你有什么想法可以和大家分享的吗? 总结:原来我们吃的米糕是经过这么多人的劳动才制作出来的啊!我们一定要珍惜粮食,珍惜他人的劳动成果。 2.这节课通过图文结合和结合生活实际,我们知道:任何一样东西都是成千上万人共同劳动的成果,我们只有共同努力,互相合作,才能使我们的社会更美好。 三、同主题阅读 推荐阅读:绘本《佩尔的新衣》 你知道一件新衣服要经过哪些程序才能穿在身上吗?不妨让我们阅读《佩尔的新衣》,跟着小男孩佩尔一起,体验一件新衣是如何诞生的吧!学生活动 学生分享我们生活中每一件物品都需要许许多多人的共同努力才能得到。 学生进行同主题阅读 随堂检测 每课一话 千人糕的制作经过了很多人的劳动。你知道在疫情期间封城的日子里,市民家里吃的面条要经过哪些人的劳动吗?把你知道的写下来吧。设计意图 教师要引导学生从身边的物品中体会到他人劳动的艰辛,渗透勤俭节约的思想教育。学生谈感悟的时候,可以引导学生从珍惜劳动成果的角度来交流。

6.板书设计

7.教学反思与改进

同课章节目录

- 课文1

- 1 古诗二首

- 2 找春天

- 3 开满鲜花的小路

- 4 邓小平爷爷植树

- 口语交际:注意说话的语气

- 语文园地一

- 快乐读书吧

- 课文2

- 5 雷锋叔叔,你在哪里

- 6 千人糕

- 7 一匹出色的马

- 语文园地二

- 识字

- 1 神州谣

- 2 传统节日

- 3“贝”的故事

- 4 中国美食

- 口语交际:长大以后做什么

- 语文园地三

- 课文3

- 8 彩色的梦

- 9 枫树上的喜鹊

- 10 沙滩上的童话

- 11 我是一只小虫子

- 语文园地四

- 课文4

- 12 寓言二则

- 13 画杨桃

- 14 小马过河

- 口语交际:图书借阅公约

- 语文园地五

- 课文5

- 15 古诗二首

- 16 雷雨

- 17 要是你在野外迷了路

- 18 太空生活趣事多

- 语文园地六

- 课文6

- 19 大象的耳朵

- 20 蜘蛛开店

- 21 青蛙卖泥塘

- 22 小毛虫

- 语文园地七

- 课文7