22为中华之崛起而读书 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 22为中华之崛起而读书 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-15 22:09:03 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

22.为中华之崛起而读书

目录

01.

02.

03.

04.

CATALOG

题目的由来

朗读课文,认识生字

默读分析课文

作业

1

题目的由来

周恩来简介及题目由来

周恩来

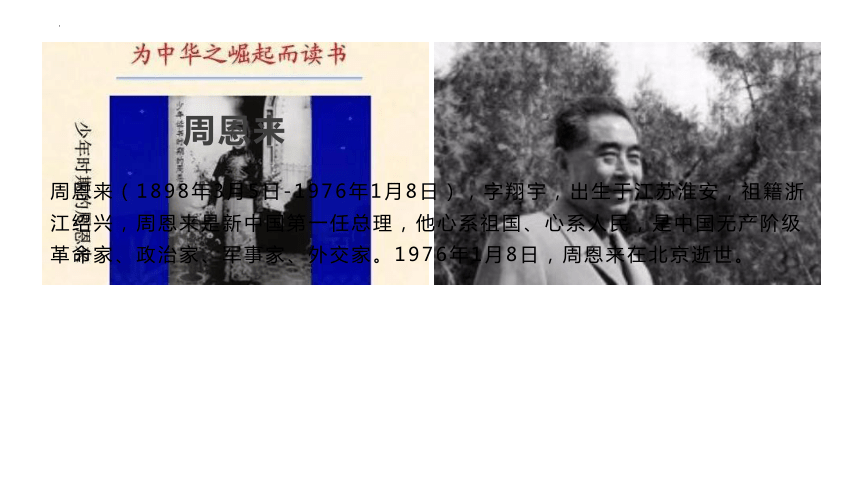

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日),字翔宇,出生于江苏淮安,祖籍浙江绍兴,周恩来是新中国第一任总理,他心系祖国、心系人民,是中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家。1976年1月8日,周恩来在北京逝世。

任黄埔军校政治部主任的周恩来

长征到达陕北时的周恩来

1949年10月1日,周恩来和毛泽东

在天安门城楼上

周恩来在机场迎接美国总统尼克松

1973年1月,“文化大革命”中的周恩来

题目的由来

辛亥革命爆发后,周恩来带头剪去辫子,并接触进步书籍,虽然进步刊物的思想侧重各有不同,但朴素爱国的道理是一脉相承的。周恩来的眼界随着阅读拓宽,思想得到升华,对事物有了自己独特的理解,所以,当其他同学还从未想过为什么要念书时,周恩来已经明确地提出“为中华之崛起而读书。”

2

朗读课文,认识生字

读课文,识生字

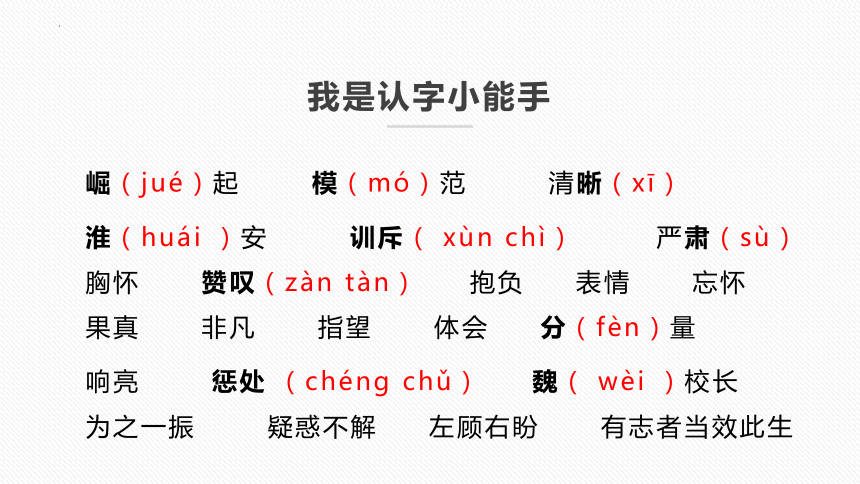

我是认字小能手

崛(jué)起 模(mó)范 清晰(xī)

淮(huái )安 训斥( xùn chì) 严肃(sù) 胸怀 赞叹(zàn tàn) 抱负 表情 忘怀 果真 非凡 指望 体会 分(fèn)量

响亮 惩处 (chéng chǔ) 魏( wèi )校长 为之一振 疑惑不解 左顾右盼 有志者当效此生

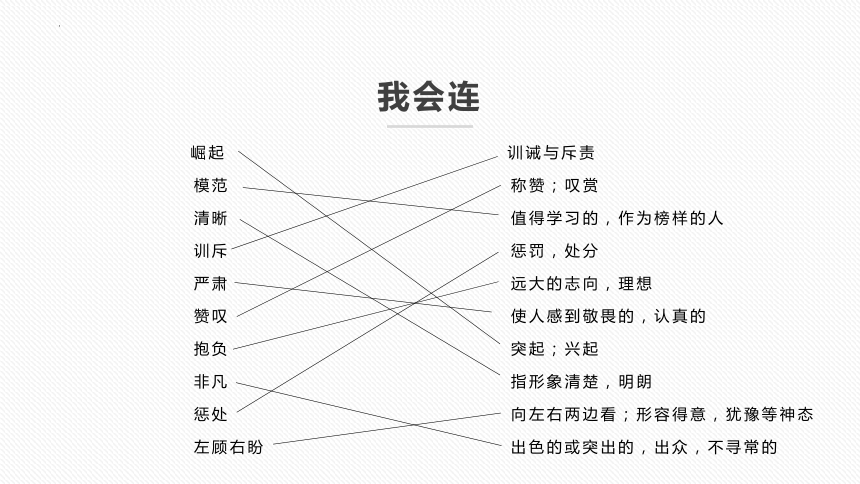

我会连

崛起 训诫与斥责

模范 称赞;叹赏

清晰 值得学习的,作为榜样的人

训斥 惩罚,处分

严肃 远大的志向,理想

赞叹 使人感到敬畏的,认真的

抱负 突起;兴起

非凡 指形象清楚,明朗

惩处 向左右两边看;形容得意,犹豫等神态

左顾右盼 出色的或突出的,出众,不寻常的

3

默读分析课文

读析课文

默读分析课文

默读课文,想想课文讲了哪几件事,再说说课文的主要内容。

思考:课文讲了哪几件事?

三件事

三件事的主要内容是什么?

第一件事:

第(1)~第(10)自然段

修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

三件事的主要内容是什么?

第二件事:

第(11)~第(14)自然段

初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

三件事主要内容是什么?

第三件事:

第(15)~第(17)自然段

在被外国人占据的地方周恩来亲眼看到一位中国妇女受洋人欺辱而没处说理,这使他真正体会到伯父所说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

事件一

立志“振兴中华”

事件一

新学期开始了,修身课上,魏校长向同学们提出一个问题:“请问诸生为什么而读书?”

同学们踊跃回答。有的说:“为明理而读书。”有的说:“为做官而读书。”也有的说:“为挣钱而读书。”“为吃饭而读书”……

周恩来是怎样回答的呢?

事件一

周恩来一直静静地坐在那里,没有抢着发言。魏校长注意到了,打手势让大家静下来,点名让他回答。周恩来站了起来,清晰而坚定地回答道:

事件一

“为中华之崛起而读书!”

勤学善思:

“为中华之崛起而读书”是什么意思?从这句话中你可以看出周恩来是什么样的人?

“为中华之崛起而读书”指为中华民族的强大兴盛,能像巨人一样挺立于世界民族之林而读书学习,从这句话可以看出周恩来是胸怀大志,心系中华振兴的人。

事件二

耳闻“中华不振”

事件二

读了第(11)~第(14)自然段,从哪些语句可以感受到“中华不振”?

事件二

12岁那年,周恩来离开家乡,来到了东北。当时的东北,是帝国主义列强在华争夺的焦点。他在沈阳下了车,前来接他的伯父指着一片繁华、热闹的地方,对他说:“没事可不要到那个地方去玩啊!”

“为什么?”周恩来不解地问。

“那是外国租界地,惹出麻烦来可就糟了,没处说理去!”

“那又是为什么呢?”周恩来打破砂锅问到底。

“为什么?中华不振啊!”伯父叹了口气,没有再说什么。

事件三

目睹“中华不振”

事件三

人群中有个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。一问才知道,这个妇女的亲人被洋人的汽车轧死了,她原指望中国的巡警局能给她撑腰,惩处这个洋人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把她训斥了一通。围观的中国人都紧握着拳头。但是,在外国租界地里,谁又敢怎么样呢?只能劝劝那个不幸的妇女。这时周恩来才真正体会到伯父说的“中华不振”的含义。

思考:“中华不振”的含义是什么?

“中华不振”指中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略;人民遭受欺凌,敢怒不敢言。

中国崛起历程

4

作业

小练笔

小练笔

在祖国日益强大的今天,如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,下节课我们可以讨论一下。

谢谢大家

22.为中华之崛起而读书

目录

01.

02.

03.

04.

CATALOG

题目的由来

朗读课文,认识生字

默读分析课文

作业

1

题目的由来

周恩来简介及题目由来

周恩来

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日),字翔宇,出生于江苏淮安,祖籍浙江绍兴,周恩来是新中国第一任总理,他心系祖国、心系人民,是中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家。1976年1月8日,周恩来在北京逝世。

任黄埔军校政治部主任的周恩来

长征到达陕北时的周恩来

1949年10月1日,周恩来和毛泽东

在天安门城楼上

周恩来在机场迎接美国总统尼克松

1973年1月,“文化大革命”中的周恩来

题目的由来

辛亥革命爆发后,周恩来带头剪去辫子,并接触进步书籍,虽然进步刊物的思想侧重各有不同,但朴素爱国的道理是一脉相承的。周恩来的眼界随着阅读拓宽,思想得到升华,对事物有了自己独特的理解,所以,当其他同学还从未想过为什么要念书时,周恩来已经明确地提出“为中华之崛起而读书。”

2

朗读课文,认识生字

读课文,识生字

我是认字小能手

崛(jué)起 模(mó)范 清晰(xī)

淮(huái )安 训斥( xùn chì) 严肃(sù) 胸怀 赞叹(zàn tàn) 抱负 表情 忘怀 果真 非凡 指望 体会 分(fèn)量

响亮 惩处 (chéng chǔ) 魏( wèi )校长 为之一振 疑惑不解 左顾右盼 有志者当效此生

我会连

崛起 训诫与斥责

模范 称赞;叹赏

清晰 值得学习的,作为榜样的人

训斥 惩罚,处分

严肃 远大的志向,理想

赞叹 使人感到敬畏的,认真的

抱负 突起;兴起

非凡 指形象清楚,明朗

惩处 向左右两边看;形容得意,犹豫等神态

左顾右盼 出色的或突出的,出众,不寻常的

3

默读分析课文

读析课文

默读分析课文

默读课文,想想课文讲了哪几件事,再说说课文的主要内容。

思考:课文讲了哪几件事?

三件事

三件事的主要内容是什么?

第一件事:

第(1)~第(10)自然段

修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。

三件事的主要内容是什么?

第二件事:

第(11)~第(14)自然段

初到奉天,伯父告诫周恩来由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。

三件事主要内容是什么?

第三件事:

第(15)~第(17)自然段

在被外国人占据的地方周恩来亲眼看到一位中国妇女受洋人欺辱而没处说理,这使他真正体会到伯父所说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

事件一

立志“振兴中华”

事件一

新学期开始了,修身课上,魏校长向同学们提出一个问题:“请问诸生为什么而读书?”

同学们踊跃回答。有的说:“为明理而读书。”有的说:“为做官而读书。”也有的说:“为挣钱而读书。”“为吃饭而读书”……

周恩来是怎样回答的呢?

事件一

周恩来一直静静地坐在那里,没有抢着发言。魏校长注意到了,打手势让大家静下来,点名让他回答。周恩来站了起来,清晰而坚定地回答道:

事件一

“为中华之崛起而读书!”

勤学善思:

“为中华之崛起而读书”是什么意思?从这句话中你可以看出周恩来是什么样的人?

“为中华之崛起而读书”指为中华民族的强大兴盛,能像巨人一样挺立于世界民族之林而读书学习,从这句话可以看出周恩来是胸怀大志,心系中华振兴的人。

事件二

耳闻“中华不振”

事件二

读了第(11)~第(14)自然段,从哪些语句可以感受到“中华不振”?

事件二

12岁那年,周恩来离开家乡,来到了东北。当时的东北,是帝国主义列强在华争夺的焦点。他在沈阳下了车,前来接他的伯父指着一片繁华、热闹的地方,对他说:“没事可不要到那个地方去玩啊!”

“为什么?”周恩来不解地问。

“那是外国租界地,惹出麻烦来可就糟了,没处说理去!”

“那又是为什么呢?”周恩来打破砂锅问到底。

“为什么?中华不振啊!”伯父叹了口气,没有再说什么。

事件三

目睹“中华不振”

事件三

人群中有个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。一问才知道,这个妇女的亲人被洋人的汽车轧死了,她原指望中国的巡警局能给她撑腰,惩处这个洋人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而把她训斥了一通。围观的中国人都紧握着拳头。但是,在外国租界地里,谁又敢怎么样呢?只能劝劝那个不幸的妇女。这时周恩来才真正体会到伯父说的“中华不振”的含义。

思考:“中华不振”的含义是什么?

“中华不振”指中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略;人民遭受欺凌,敢怒不敢言。

中国崛起历程

4

作业

小练笔

小练笔

在祖国日益强大的今天,如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,下节课我们可以讨论一下。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地