7.《包身工》课件(共55张PPT)

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

令人震惊的山西黑砖窑事件

“我们被眼前的情景惊呆了:在这些手脚并用、头发长得像野人一样的孩子中间,有的已经整整和外界隔绝了七年,有的因逃跑未遂被打致残;有的孩子被监工用烧红的砖头把背部烙得血肉模糊(后被人救出在医院治了数月也未痊愈)。他们每天工作14个小时以上,还不让吃饱饭,有时因劳累过度,稍有怠工就会被监工随手拿起的砖头砸得头破血流,然后随便拿起一块破布一裹了之,继续干活,至于拳打脚踢,棍棒伺候更是家常便饭,更有甚者,有的孩子被打手打成重伤也不给医治,如不能自愈或伤情恶化,奄奄一息时黑心的工头和窑主就把被骗的苦工活活埋掉。他们最小的只有8岁,每天都干着成人都难以承受的重活。他们被限制了人身自由,全天候有监工或打手巡逻站岗。这些看似发生在旧社会包身工的生活,如今却活生生地发生在二十一世纪的一群童工身上。”

--搜狐网站

文学和写实共奏“灵魂的震动”

如果文章有色彩,你觉得这篇文章是什么颜色的?

初读体验:

学习目标

1.了解报告文学的一般特征和结构特征,学会在阅读中筛选信息;

2.学习本文综合运用多种表达方式和点面结合的写作方法;

3.了解包身工的苦难生活,认识包身工制度的罪恶本质,有历史使命感和责任感。

何为报告文学?

报告文学运用文学艺术形式真实、及时地反映社会生活事件和人物活动的一种文学体裁。

据茅盾先生解释:报告文学是散文的一种,介乎于新闻报导和小说之间,是兼有新闻和文学特点的散文。题材是现实生活中具有典型意义的真人真事,往往像新闻通讯一样及时的传达给读者大众,所以“报告”有浓厚的新闻性。但它跟报章新闻不同,它要将事件发生的环境和人物活生生地描写出来,读者便如同亲身经验,而且从这具体的生活图画中明白了作者所要表达的思想,所以“报告”有强烈的文学性。

“新闻性”和“文学性”的统一是报告文学的典型文体特色。

新闻性:报告文学含有新闻报导的特点,不仅具备时效性,而且具备新闻报导意义上的真实性。

文学性:通过选择提炼,在保证真实性的前提下突出反映对象的典型意义,形象化地加以表现,并体现出作者的思想情感倾向,从而使之具有较高的可读性、感染力和说服力。如综合运用多种手法塑造人物形象、刻画细节营造氛围等。

基本特征

95岁那年,夏衍说:“我觉得我的作品中只有《包身工》可以留下来。”

一、主与副,厘清脉络交织线

二、点与面,走近新闻真实情

三、悲与愤,体会文学感染力

主与副,厘清脉络交织线

壹

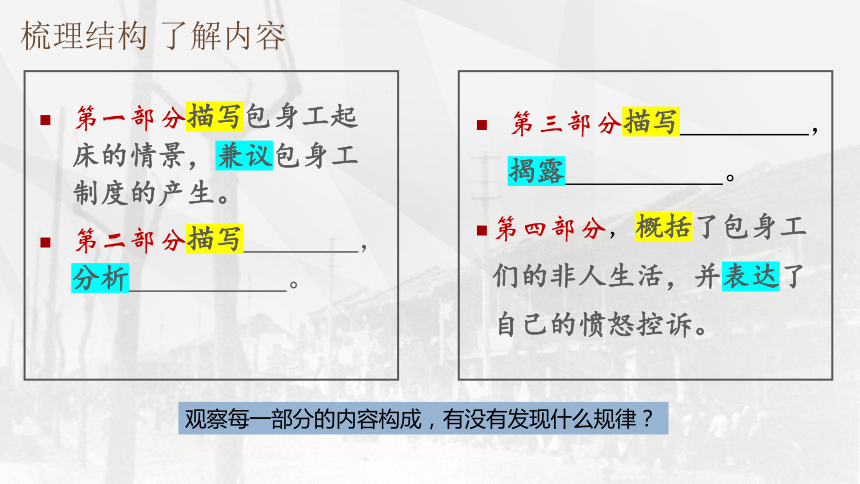

梳理结构 了解内容

第一部分描写包身工起床的情景,兼议包身工制度的产生。

第二部分描写 ,分析 。

第三部分描写 ,揭露 。

第四部分,概括了包身工们的非人生活,并表达了自己的愤怒控诉。

观察每一部分的内容构成,有没有发现什么规律?

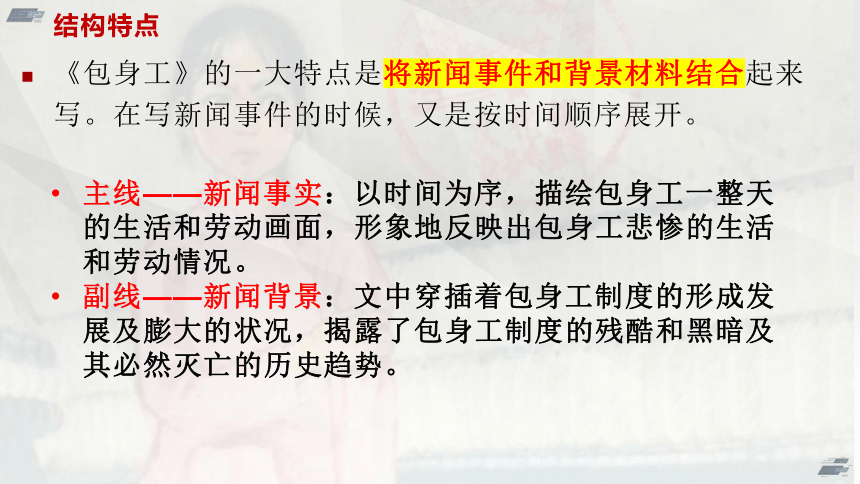

《包身工》的一大特点是将新闻事件和背景材料结合起来写。在写新闻事件的时候,又是按时间顺序展开。

结构特点

主线——新闻事实:以时间为序,描绘包身工一整天的生活和劳动画面,形象地反映出包身工悲惨的生活和劳动情况。

副线——新闻背景:文中穿插着包身工制度的形成发展及膨大的状况,揭露了包身工制度的残酷和黑暗及其必然灭亡的历史趋势。

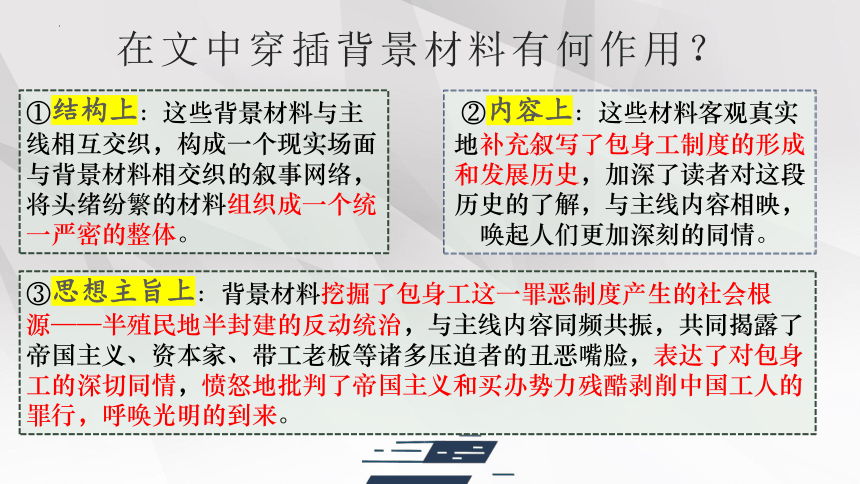

在文中穿插背景材料有何作用?

①结构上:这些背景材料与主线相互交织,构成一个现实场面与背景材料相交织的叙事网络,将头绪纷繁的材料组织成一个统一严密的整体。

②内容上:这些材料客观真实地补充叙写了包身工制度的形成和发展历史,加深了读者对这段历史的了解,与主线内容相映,唤起人们更加深刻的同情。

③思想主旨上:背景材料挖掘了包身工这一罪恶制度产生的社会根源——半殖民地半封建的反动统治,与主线内容同频共振,共同揭露了帝国主义、资本家、带工老板等诸多压迫者的丑恶嘴脸,表达了对包身工的深切同情,愤怒地批判了帝国主义和买办势力残酷剥削中国工人的罪行,呼唤光明的到来。

1、结合第一部分的背景材料,思考什么是“包身工”?“包身工”产生的原因是什么?

2、结合第二部分的背景材料,思考东洋厂大量雇佣“包身工”的原因。

3、结合第三部分的背景材料,谁在其中得到了好处?

4、结合第四部分的背景材料,包身工制度是怎样的一种制度?

阅读文章中的新闻背景部分,思考以下问题:

资料链接

“包身契”(样例)

立自愿书人XXX,情由家中困难,今将小女XXX自愿包与招工员XXX名下带到上海纱厂工作。凭中言明,包得大洋三十元(或二十元)整,以三年满期,此款按每年三月同付洋十元。自进厂之后,听凭招工员教训,不得有违。倘有走失拐带,天年不测,均归出笔人承认,与招工员无涉,如有头痛伤风,归招工员负责。三年期内,该女工添补衣服,归招工员承认。倘有停工,如数照补期限×年×月×日满工,满工后当报招工员数月。恐后无凭,立此承认。

(注:招工员,即《包身工》中的“带工”老板,也叫“包老板”或“包工头”。)

一·二八事变,又称一·二八淞沪抗战。是在九·一八事变之后,日本为了转移国际视线,并图谋侵占中国沿海富庶区域,于1932年1月28日蓄意发动侵略。1932年5月5日,双方在上海签订了《上海停战协定》(又称《淞沪停战协定》)。协定规定上海为“非武装区”,中国不得在上海至安亭、昆山、苏州一带地区驻军,而日本可进驻“若干”军队。国民政府一味地依赖外交手段和依靠大国来解决争端,坚持“一面抵抗、一面交涉”的政策,导致了最终局面。

中国农村在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下日益破产,加上地主的剥削,农民生活极为痛苦。靠近上海的苏北地区,每年有大批无法生活的农家妇女被诱骗到上海来做包身工。日本帝国主义的侵略步步深入,我国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十会活跃。日本资本家为避免罢工的威胁,就更大量地雇佣包身工来代替普通的自由劳动者。

时代背景

点与面,走近新闻真实性

贰

二、点与面,走近新闻真实性

1.文中哪些内容可以体现出作者撰写过程中的“不带虚构”,“如实”?梳理文中的新闻材料,填写表格,直击包身工“一日作息”现场。

20年代后期,我就着手收集包身工素材了,到了1936年才完成,前后历时达十年之久。……我本想写篇小说的,调查结束后,觉得小说不足以反映包身工的境遇,所以,我就把调查到的材料,不带虚构,如实地写成了《包身工》。

——《夏衍谈<包身工>》

时间 事项 真实生活 描述角度及特点

4:15

起床

放工

住:七尺阔,十二尺深(面积约9.32平方),要容十六七个人,吃喝拉撒睡,人均居住面积不到0.6平方

住:狭窄恶臭

生活:与世隔绝

17:00

时间 事项 真实生活 描述角度

4:15

4:30

5:00

17:00

起床

早餐

上工

放工

住:七尺阔,十二尺深(面积约9.32平方),要容十六七个人,吃喝拉撒睡,人均居住面积不到0.6平方

食:两粥一饭,早晚吃粥,没有粥菜,中午干饭

衣:褪色或油脏了的短袖、短衣,下面是玄色或者条纹的裤子,破脏的粗布鞋。

行:没有自由,在严密监视下往来于工房与工厂之间,两点一线。

做工:在“三大威胁”(音响、尘埃、湿气)和“三大危险”(殴打、罚工钱、停生意)下工作。

住:狭窄恶臭

食:质劣量少

衣:肮脏破旧土气

工作:环境差,强度大,风险高,待遇差

生活:与世隔绝

1平方米=100平方分米,每人55平方分米

学生课桌是60cm乘以40厘米,24平方分米

2.3个课桌那么大

课文第25段后面删掉的文字最多,足足有三大段。

这三段文字详细描绘了纱厂工人面对的三大威胁——音响、尘埃和湿气:

到杨树浦去的电车经过齐齐哈尔路的时候,你就可以听到一种“沙沙”的急雨和“隆隆”的雷响混合在一起的声音。一进厂,猛烈的骚音,就会消灭——不,麻痹了你的听觉,马达的吼叫,皮带的拍击,锭子的转动,齿轮的轧轹……一切使人难受的声音,好象被压缩了的空气一般的紧装在这红砖墙的厂房里,分辨不出这是什么声音,也决没有使你听觉有分别这些声音的余裕。纺纱间里的“落纱”(专管落纱的女工)和“荡管”(巡回管理的商机女工,日本人叫做“见回”),命令工人的时候,不用言语,不用手势,而用经常衔在嘴里的口哨,因为只有口哨的锐厉的高音才能突破这种紧张了的空气。

尘埃,那种使人难受的程度,更在意料之外了。精纺粗纺间的空间,肉眼也可看出飞扬着无数的“棉絮”,扫地的女工经常地将扫帚的一端按在地上象揩地板一样地推着,细雪一般的棉絮依旧可以看出积在地上。弹花间、拆包间和钢丝车间更可不必讲了。拆包间的工作,是将打成包捆的原棉拆开,用手扯松,拣去里面的夹杂成分;这种工作,现在的东洋厂差不多已经完全派给包身工去做了,因为她们“听话”,肯做别的工人不愿做的工作。在那种车间里,不论你穿什么衣服,一刻儿就会一律变成灰白。爱作弄人的小恶魔一般的在室中飞舞着的花絮,“无孔不入”地向着她们的五官钻进,头发、鼻孔、睫毛和每一个毛孔,都是这些纱花寄托的场所;要知道这些花絮粘在身上的感觉,那你可以假想一下——正象当你工作到出汗的时候,有人在你面前拆散和翻松一个木棉絮的枕芯,而使这枕芯的灰絮便粘在你的身上!纱厂女工没有一个有健康的颜色,做十二小时的工,据调查每人平均要吸入〇.一五克的花絮!

湿气的压迫,也是纱厂工人——尤其是织布间工人最大的威胁。她们每天过着黄霉,每天接触着一种饱和着水蒸气的热气。按照棉纱的特性,张力和湿度是成正比例的。说得平直一点,棉纱在潮湿状态比较不容易扯断,所以车间里必需有喷雾器的装置。在织布间,每部织机的头上就有一个不断地放射蒸气的喷口,伸手不见五指,对面不见他人!身上有一点被蚊虱咬开或者机器碰伤而破皮的时候,很快地就会引起溃烂。盛夏一百十五六度的温度下面工作的情景,那就决不是“外面人”所能想象的了。

二、点与面,走近新闻真实性

2.横向的一日作息和纵向的衣食住行劳,从“面”呈现出包身工这个群体的生活 ,聚焦到群体中的个体,作者又重点选取了哪几个典型人物的典型事件来表现包身工制度的黑暗与残酷

跳读文本,概括总结。并选取一个令你心灵震动的特写镜头进行赏析。

二、点与面,走近新闻真实性

典型人物 段落 典型事件 文本概括

芦柴棒 6 段 十五六岁年纪,很少有人知道他的名字,手脚瘦得像芦柴梗一样,所以大家就叫她芦柴棒。

16- 19段 害了急性重伤风挣扎不起类了,已尽可能将身体缩在屋角上不占地方,但还是被打杂的施以抓头发摔地、连踢三脚、泼冷水的毒打,老板娘还在一旁冷言讥讽是“假病”。

35段 身体实在瘦得太可怕,放工时候,连“抄身婆”也不愿意去接触,觉得骷髅一样,摸着会做噩梦,有人建议做好事放走,老板直言宁愿赔棺材,让她做到死。

2.跳读文本,概括总结典型人物的典型事件

无名出场

重病遭打

骨瘦如柴

二、点与面,走近新闻真实性

典型人物 段落 典型事件 文本概括

小福子 28 段 整好的烂纱没有装起,被拿莫温殴打,碰到了“东洋婆”,为了显威风,打得比平时格外着力。

东洋婆也许不喜欢不文明的殴打,揪住小福子的耳朵,将她扯到太平龙头前面向着墙壁立着;拿莫温不怀好意地拿起一个皮带盘芯子叫她顶在头上。

2.跳读文本,概括总结典型人物的典型事件

不文明

的殴打

更合理

的惩戒

二、点与面,走近新闻真实性

典型人物 段落 典型事件 文本概括

不知名的寄家信 女工 42-46段 一把揪住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般听不清的嚷骂;

47段 血和惨叫使整个工房的人都怔住了,大家都在发抖,打倦了之后被吊了一晚,在呻吟呼喊声中,百千奴隶叹息她们的命运。

2.跳读文本,概括总结典型人物的典型事件

暴力打骂

杀鸡儆猴

二、点与面,走近新闻真实性

小结:点与面,知全貌

这几个人物虽然只是众多包身工中的个体,但作者透过她们看到的却是成百上千个芦柴棒、小福子和不知名的写信女工,她们遭毒打、受折磨的情景,是包身工经常受到的虐待和污辱的缩影,她们做到死、难逃离的绝境,是包身工最终都不可逃脱的厄运。

窥一斑而见全豹,典型人物典型事件的描写使新闻材料既充实丰满,又生动形象,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运,准确而深刻地再现包身工制度的黑暗残酷。

包身工的形象,想起来会使软心肠的人流泪。什么面黄肌瘦、骨瘦如柴这些话,都是不能形容她们的情况的,没有病的包身工是很少的,最多的是肺病、脚气病、皮肤病。有些包身工的两只脚已经肿得像碗口一样粗了,还是成天成夜地站在机器旁边工作。去年冬天我在北京参观了一处女工宿舍,看到她们床边有书籍、报刊、雪花膏、香水等,我替她们感到了幸福。最初我混在包身工群中观察的时候,最使我受不了的是那种难闻的臭气。那时正是上海的5月黄梅天季节,包身工们是成年累月不可能洗澡洗头换衣服的,请你们设想一下,这是一种什么滋味!

——夏衍《从〈包身工〉所引起的回忆》

东洋厂的发展壮大

单就这福临路的东洋厂讲,光绪二十八年三井系的资本收买大纯纱厂而创立第一厂的时候,锭子还不到两万,可是三十年之后,他们已经有了六个纱厂,五个布厂,二十五万锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。

3.抓住报告文学中的“数字”再现新闻的真实性。

每个带工老板带三十、五十甚至一百五十以上的包身工,三年至少可赚? 块钱,多者可赚? 块钱以上。

全上海当年有24000以上的包身工,她们仅在三年之内至少被带工老板榨取了? 块钱以上。

10350

51750

“芦柴棒”现在的工钱是每天三角八分,拿去年的工钱三角二分做平均,两年来带工老板从她身上实际已经收入二百三十块钱了!

8280000

带工头的收入

福临路工房的两千个左右的包身工人,隶属再五十个以上的带工头手下。每个带工所带包身工的人数,少一点儿的,三十五十;多一点儿的,带着一百五十个以上。

包身工的数量(课本删减补充)

“一·二八”战争之后,他们的政策又改变了,这特征就是“劳动强化”。统计的数字,表示着这四年来锭子和布机数的增加,和工人人数的减少。可是在这渐减的工人里面,包身工的成分却在激剧地增加。举一个例,杨树浦某厂的条子车间三十二个女工里面,就有二十四个包身工。一般的比例,大致相仿。即使用最少的约数百分之五十计算,全上海三十家日本厂的四万八千工人里面,替厂家和带工头二重服务的包身工总在二万四千人以上。

一块大洋的购买力

据《上海解放前后物价资料汇编》和《上海工人运动史》披露:1927年在上海,切面1斤0.07元,猪肉1斤0.28元,棉花1斤0.48元,煤炭1担0.14元,煤油1斤0.06元,肥皂1块0.05元,香烟1盒0.036元,茶叶1斤0.23元,活鸡1斤0.37元,鲜蛋1个0.027元,豆油1斤0.19元,食盐1斤0.043元,白糖1斤0.096元,细布1尺0.107元。原文中的"石",应为156斤;1包面粉,约为45斤。

《银元时代生活史》也有类似记载:二十年代的上海,拿了1块钱稿酬,请六七个同学去吃茶,茶资8个铜板,生煎馒头、蟹壳黄等各种小吃也才花去20多个铜板。《文化人的经济生活》一书则提到:1929年,每块银元兑换两三百个铜板,一两个铜板可以换一只鸡蛋。

其他城市,大抵如此。在重庆,1936年,大米1斤2分5,100斤两块五角钱。

如果有20%的利润,资本就会蠢蠢欲动;

如果有50%的利润,资本就会冒险;

如果有100%的利润,资本就敢于冒绞首的危险;

如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。”

——马克思《资本论》

《包身工》一文以铁的事实、精确的数据,真实地描述了包身工的苦难生活,揭露了帝国主义和封建势力相互勾结、压榨中国人民的罪行。它按照时间顺序,选取“包身工”们每天生活中的三个主要场景,从住、吃、劳动条件等方面叙述了“包身工”的苦难生活。其中适当穿插典型的描述和精辟的议论,丰富了文章内容,增强了批判力度。

悲与愤,体会文学感染力

叁

报告文学要求真实,却又不同于新闻报道。作为文学的一种,它除了具有新闻的真实外,还必须以情动人,提供鲜明、生动的人物形象和事件。和一切文学形式一样, 报告文学同样需要想象的翅膀、生动的比喻、丰富的联想、幽默讽刺、议论纵横等等。

——《报告与文学的完美融合》(陈坚)

学习任务:

找到文章中能体现报告文学“文学性”特点的语句,品读赏析其精妙之处。

“蓬头,赤脚,一边扣着纽扣,几个睡眼惺忪的‘懒虫’从楼上冲下来了。”

这个句子把几个描写包身工紧张,忙乱,邋遢的短语放在句首【倒装】,比把它们放在主语后面要好得多。因为对“从楼上冲下来”的人,我们第一眼看到的只能是她们的“蓬头,赤脚”;而且这几个短语节奏急促,正和“冲”的情景相符,若说成“几个睡眼惺忪的‘懒虫’蓬头,赤脚,一边扣着纽扣,一边从楼上冲下来了”不但节奏变缓了,而且包身工们被奴役的形象特征也削弱了。倒装句式的使用,大大地增强了语言的表现力。

三、悲与愤,体会文学感染力

包身工:

穿的是“褪色和油脏了的短衫”“玄色或者条纹的裤子”“破脏的粗布鞋”;

收入“每天三角八分”“不及男工的三分之一”

带工老板:

穿的“拷绸”之类。

收入不仅可以放债起屋买田,还能兼营茶楼浴室理发一类的买卖。

外头工人:

穿的是“旗袍”,“黄色或者淡蓝色的橡皮鞋子。

收入是具有支配权利,可以拿出来贿赂工头保障自己的安全。

品析:文中多处运用对比手法,比较典型是在穿着和收入角度将包身工与带工老板、外头工人进行对比,刻画出包身工奴隶一般的生活,揭露了帝国主义和中国封建势力相勾结残酷压榨包身工血汗的罪行。

示例一:对比手法

三、悲与愤,体会文学感染力

船户养墨鸭——墨鸭捕鱼—— 船户卖鱼得钱

带工老板饲养包身工——包身工打工—— 带工老板收用工资

“看着这种饲养小姑娘营利的制度,我禁不住想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。”

品析:在类比中揭露包身工所经历的非人待遇,尤其“饲养”一词的运用,明资本家根本不把包身工当人看待,而是像喂养动物一样饲养小姑娘,并从中谋利,而更为野蛮残酷的是,船户对墨鸭没有怎么虐待,带工老板却残酷压迫包身工, 强烈地揭示了包身工受压迫的、人不如禽的命运。

示例二:类比手法

看着这种饲养小姑娘谋利的制度,我禁不住想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。

“……用他们多年熟练了的,可以将一根稻草讲成金条的嘴巴,去游说那些无力‘饲养’可又不忍让他们的儿女饿死的同乡”

两句中都用到了“饲养”一词,其作用与表达的感情有没有不同?

用“饲养”一词是运用了比拟(拟物)的的修辞方法,这词在两句中作用和表达感情是不同的。在前一句中,揭露了资本家不把包身工当人,表现了作者愤怒的心情;在后一句中是描写农民的贫困,无力抚养儿女,只能像饲养牲畜那样对待他们,表现了作者同情。

三、悲与愤,体会文学感染力

“在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!”

品析:连用六个“没有”的排比句,以排山倒海的气势指斥包身工制度的黑暗残酷,而与“没有”对应,“有的是”20世纪的技术、机械、体制和16世纪服役的奴隶,两种跨越400年、反差极大的事物加诸在包身工身上,进一步揭露了包身工遭受的压迫之深,实际上这些利益获得者和维护者与包身工一样都已异化,表达作者对包身工制度的极大憎恨。

示例三:排比手法

三、悲与愤,体会文学感染力

“粥菜?是不可能有的。有几个‘慈祥’的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。”

品析:“慈祥”本是褒义词,在这句中转为贬义了,这说明有的老板提供“粥菜”,看起来好像是为了改善包身工生活,实质上却是心怀鬼胎,为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”本是褒义词,指美味可口的鱼肉等荤菜。从菜场上收集来的菜叶当然算不上什么佳肴,作者故意称为“佳肴”,变褒为贬,反衬出包身工粥菜之难得及质量之粗,控诉了老板之无情,极具讽刺意味。

示例四:反语

三、悲与愤,体会文学感染力

品析:文中比喻手法的运用臻至化境,增强了作品的生动性和可感性。仅以对包身工的“比喻式”称谓为例,生动形象,形式多样,可以是任何物种,唯独不是人,通过这些简练而生动的比喻物化包身工,极其传神地写尽包身工的不幸遭遇,寄寓了作者对包身工的深切同情和对包身工制度的唾弃愤慨。【物化】

示例五:比喻手法

包身工的比喻式称谓

猪猡(6次) 生物(4次) 懒虫(3次)

廉价的机器 罐装了的劳动力

滋养物 饲养物

三、悲与愤,体会文学感染力

2.课文结尾一段是议论与抒情的完美融合,品析鉴赏,体会作者的情难自抑与激越声讨。

报告文学的战斗性除取决于雄辩的事实报道之外,还往往借助于画龙点睛的议论和抒情。

——《报告与文学的完美融合》(陈坚)

三、悲与愤,体会文学感染力

品析:这段文字既是抒情成分很浓的议论,又是评析锋芒犀利的抒情,用“黑夜”象征着旧社会旧制度,用“黎明”象征着光明的新世界,作者义正词严地向肆无忌惮地压榨中国劳动人民的帝国主义者和一切反动统治者发出了警告,残酷压迫终将走向灭亡,光明未来必将抵达,这一番议论直抒胸臆,使压抑的愤怒进发为激越的声讨,沉痛的揭露递进为对未来的坚定信念,画龙点睛,突出作品反帝反封建的昂扬主题,使作品的战斗气氛达到最高点。

品结尾之议论抒情

“黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是,黎明的到来,是无法抗拒的。索洛警告美国人当心枕木下的尸首,我也想警告某一些人,当心呻吟着的那些锭子上的冤魂!”

拓展延伸

感悟

第四部分

社会背景

天哪,到任便什么工厂里去看一看,照现行的法律讲,犯罪和不合法的事实不是太多了吗?英商纱厂里有六岁以下的童工,才出世的婴儿象物件一样地丢放在“有尘埃粉末和有毒气体散布”的机器身边,有人意识到这是犯罪的事吗?这是光天化日之下,警探保护着的工厂里俨存着的事实!──我知道,这一定是适合现社会善良风俗的事了。

在沪西白里南路,有鼎足而立的三个工厂,一个是中国人开的×新纱厂,一个是白俄开的×远板厂,另一个是日本人经营的丰田纺织会社。那儿不是租界,可是厂里有些什么事的时候,中国“当局”也许敢于处理×新,敢于干涉×远,而绝不敢碰一碰丰田。在中国人经营的纱厂,包身工制度已经渐渐的不“时行”了,可是,以吃人肉为常业的带工老板还集中在法律以外的东洋纱厂。在那“法律之外”的日商招牌之下,别说慢性的剥削,就是用凶器杀伤几个中国“奴隶”,有治安之责的人照例是不敢闻问的!

第二天下午,我在一间小小的办公室里和一位以道义和刚直著名的郑律师谈话。

我将“包身工”的情形概略地告诉了她,他词色间觉得有点惊奇。

“真有这样的事吗?”

“岂止有,多着呢,上海就有几千几万!”

“我们一点也不知道。”他感叹地说,“假使她们的工作情形和生活状况和你所说的一样,那明白地是构成犯罪的!”

其实,20年代后期,我就着手收集包身工素材了,到了1936年才完成,前后历时达十年之久。1927年开始,我做过一段时间的工会工作,认识了一些在纱厂工作的朋友和做工人运动的同志,从他们口中,我了解了包身工制度和他们的遭遇,我觉得非把这个地狱揭开不可。为了看到包身工们早出晚归的上下班的生活,我足足打了两个月的“夜工”,每天半夜三点来钟起身,走十几里路到包身工们上班的杨树浦,,身于其中。

(节选自《夏衍谈(包身工〉》,《新闻通讯》1995年第3期)

创作原因

创作经历

当时我住在麦特赫斯德路(现泰兴路),离开杨树浦很远,这样,为了要在早上五点钟以前赶到杨树浦,就得半夜三点多钟起身,走十几里路才能看到她们上班的情景。这样,我从3月初到5月,足足做了两个多月的“工”,才比较详细地观察到了一些她们的日常生活。由于她们受着三重四重的压迫,遭受过无数的磨难,所以这些小姑娘们是不轻易和人讲话的,不仅像我们这样的人,即使同厂做工的“外工人”,要和她们讲话也是很困难的……要真真听到她们心里想说的话,要了解她们心底的苦痛,是很不容易的。

——夏衍《从<包身工>所引起的回忆》

“许多左翼文学青年在读了《包身工》后,都更加坚定了革命道路,明确了前进的方向。1937 年“八·一三”以后,大批的包身工因工厂停工无处可去,被送入租界里的难民收容所,很多人因此得到了社会福利组织的救助,摆脱了包工头的控制。此外,工会和广大工人经过不懈努力和抗争,敦促中外工厂改革用工管理制度。到抗战胜利后,包身工制度基本消失。”

——《夏衍笔下“包身工”的真实故事【寻找红色印记】》

夏衍

夏衍(1900年10月30日-1995年2月6日),原名沈乃熙,字端先,浙江杭州人,中国近代著名文学、 电影、 戏剧作家和社会活动家, 中国左翼电影运动的开拓者、 组织者和领导者之一。

早年参加五四运动,编辑进步刊物《浙江新潮》。从浙江省立甲重工业学校毕业后公费留学日本。入明治专门学校学电工技术。留学期间接触日本共产党,参加日本工人运动和左翼文化运动。

1927年夏衍被日本驱逐回国,同年加入中国共产党。1929年夏衍同鲁迅筹建中国左翼作家联盟。"左联"成立后任执行委员,后发起组织中国左翼戏剧家联盟。

建国后历任上海市委常委、宣传部长、文化部副部长、中国文联副主席、中日友协会长、中顾委委员、全国人大代表、全国政协常委。

逆行者——崔松旺

好的文学作品能真正触及社会的灵魂。在特殊的年代,能写出伟大的作品,作者需要巨大的勇气。

夏衍的笔像是一把锋利的手术刀,解剖着那个时代的“脓疮”,对那个社会进行“刮骨疗毒”,把他的所见、所闻、所感、所想以形象的方式记录下来,他要告诉世人那里的世界究竟是怎样的世界,是怎样的真相,进而呼唤善良的人起来抗争。

报告文学创作,如果不是基于对社会的真情实感,不是基于发自内心深处的召唤,那么作品就是苍白无力的。无论是讴歌时代,还是记录社会,报告文学作家都要为社会的进步贡献文学力量,以有温度的作品感动读者,进而凝聚人心,激发更大的前行动力。

这样的一个群体,包身工,她们看似在灯红酒绿的上海,其实是在一个人间地狱,在这样的一个罪恶的制度苍穹下,阴霾重重,暗无天日,“包身工”基本的衣食住行没有权利和保障,强度极高的恶劣工作环境中没有自由和尊严,身如蝼蚁,命如草芥,何曾有作为一个“人”的人生?

在人类文明的历史进程中,总有一些先驱者先于时代觉醒,去发现时代的问题,唤醒大多数人,去争取做人的权利和尊严。他们是普罗米修斯们,为人类盗来文明之火;他们是马丁路德金们,为不同种族的人可以共享同一片蓝天;他们是梁任公们,以重造三民主义为己任,激励着中国少年;他们是鲁迅们,发出铁屋子里的第一声呐喊,打破那吃人的世界;他们是毛泽东们,指点着江山,激扬着文字;他们是夏衍们,深入日本工厂搜索素材,让世人看到了包身工制度的罪恶!是的,是他们,一代又一代的先行者,为我们争取了做人的尊严和权利。【摘抄 素材积累】

令人震惊的山西黑砖窑事件

“我们被眼前的情景惊呆了:在这些手脚并用、头发长得像野人一样的孩子中间,有的已经整整和外界隔绝了七年,有的因逃跑未遂被打致残;有的孩子被监工用烧红的砖头把背部烙得血肉模糊(后被人救出在医院治了数月也未痊愈)。他们每天工作14个小时以上,还不让吃饱饭,有时因劳累过度,稍有怠工就会被监工随手拿起的砖头砸得头破血流,然后随便拿起一块破布一裹了之,继续干活,至于拳打脚踢,棍棒伺候更是家常便饭,更有甚者,有的孩子被打手打成重伤也不给医治,如不能自愈或伤情恶化,奄奄一息时黑心的工头和窑主就把被骗的苦工活活埋掉。他们最小的只有8岁,每天都干着成人都难以承受的重活。他们被限制了人身自由,全天候有监工或打手巡逻站岗。这些看似发生在旧社会包身工的生活,如今却活生生地发生在二十一世纪的一群童工身上。”

--搜狐网站

文学和写实共奏“灵魂的震动”

如果文章有色彩,你觉得这篇文章是什么颜色的?

初读体验:

学习目标

1.了解报告文学的一般特征和结构特征,学会在阅读中筛选信息;

2.学习本文综合运用多种表达方式和点面结合的写作方法;

3.了解包身工的苦难生活,认识包身工制度的罪恶本质,有历史使命感和责任感。

何为报告文学?

报告文学运用文学艺术形式真实、及时地反映社会生活事件和人物活动的一种文学体裁。

据茅盾先生解释:报告文学是散文的一种,介乎于新闻报导和小说之间,是兼有新闻和文学特点的散文。题材是现实生活中具有典型意义的真人真事,往往像新闻通讯一样及时的传达给读者大众,所以“报告”有浓厚的新闻性。但它跟报章新闻不同,它要将事件发生的环境和人物活生生地描写出来,读者便如同亲身经验,而且从这具体的生活图画中明白了作者所要表达的思想,所以“报告”有强烈的文学性。

“新闻性”和“文学性”的统一是报告文学的典型文体特色。

新闻性:报告文学含有新闻报导的特点,不仅具备时效性,而且具备新闻报导意义上的真实性。

文学性:通过选择提炼,在保证真实性的前提下突出反映对象的典型意义,形象化地加以表现,并体现出作者的思想情感倾向,从而使之具有较高的可读性、感染力和说服力。如综合运用多种手法塑造人物形象、刻画细节营造氛围等。

基本特征

95岁那年,夏衍说:“我觉得我的作品中只有《包身工》可以留下来。”

一、主与副,厘清脉络交织线

二、点与面,走近新闻真实情

三、悲与愤,体会文学感染力

主与副,厘清脉络交织线

壹

梳理结构 了解内容

第一部分描写包身工起床的情景,兼议包身工制度的产生。

第二部分描写 ,分析 。

第三部分描写 ,揭露 。

第四部分,概括了包身工们的非人生活,并表达了自己的愤怒控诉。

观察每一部分的内容构成,有没有发现什么规律?

《包身工》的一大特点是将新闻事件和背景材料结合起来写。在写新闻事件的时候,又是按时间顺序展开。

结构特点

主线——新闻事实:以时间为序,描绘包身工一整天的生活和劳动画面,形象地反映出包身工悲惨的生活和劳动情况。

副线——新闻背景:文中穿插着包身工制度的形成发展及膨大的状况,揭露了包身工制度的残酷和黑暗及其必然灭亡的历史趋势。

在文中穿插背景材料有何作用?

①结构上:这些背景材料与主线相互交织,构成一个现实场面与背景材料相交织的叙事网络,将头绪纷繁的材料组织成一个统一严密的整体。

②内容上:这些材料客观真实地补充叙写了包身工制度的形成和发展历史,加深了读者对这段历史的了解,与主线内容相映,唤起人们更加深刻的同情。

③思想主旨上:背景材料挖掘了包身工这一罪恶制度产生的社会根源——半殖民地半封建的反动统治,与主线内容同频共振,共同揭露了帝国主义、资本家、带工老板等诸多压迫者的丑恶嘴脸,表达了对包身工的深切同情,愤怒地批判了帝国主义和买办势力残酷剥削中国工人的罪行,呼唤光明的到来。

1、结合第一部分的背景材料,思考什么是“包身工”?“包身工”产生的原因是什么?

2、结合第二部分的背景材料,思考东洋厂大量雇佣“包身工”的原因。

3、结合第三部分的背景材料,谁在其中得到了好处?

4、结合第四部分的背景材料,包身工制度是怎样的一种制度?

阅读文章中的新闻背景部分,思考以下问题:

资料链接

“包身契”(样例)

立自愿书人XXX,情由家中困难,今将小女XXX自愿包与招工员XXX名下带到上海纱厂工作。凭中言明,包得大洋三十元(或二十元)整,以三年满期,此款按每年三月同付洋十元。自进厂之后,听凭招工员教训,不得有违。倘有走失拐带,天年不测,均归出笔人承认,与招工员无涉,如有头痛伤风,归招工员负责。三年期内,该女工添补衣服,归招工员承认。倘有停工,如数照补期限×年×月×日满工,满工后当报招工员数月。恐后无凭,立此承认。

(注:招工员,即《包身工》中的“带工”老板,也叫“包老板”或“包工头”。)

一·二八事变,又称一·二八淞沪抗战。是在九·一八事变之后,日本为了转移国际视线,并图谋侵占中国沿海富庶区域,于1932年1月28日蓄意发动侵略。1932年5月5日,双方在上海签订了《上海停战协定》(又称《淞沪停战协定》)。协定规定上海为“非武装区”,中国不得在上海至安亭、昆山、苏州一带地区驻军,而日本可进驻“若干”军队。国民政府一味地依赖外交手段和依靠大国来解决争端,坚持“一面抵抗、一面交涉”的政策,导致了最终局面。

中国农村在帝国主义特别是日本帝国主义的经济侵略下日益破产,加上地主的剥削,农民生活极为痛苦。靠近上海的苏北地区,每年有大批无法生活的农家妇女被诱骗到上海来做包身工。日本帝国主义的侵略步步深入,我国人民的抗日情绪不断高涨,上海工人运动十会活跃。日本资本家为避免罢工的威胁,就更大量地雇佣包身工来代替普通的自由劳动者。

时代背景

点与面,走近新闻真实性

贰

二、点与面,走近新闻真实性

1.文中哪些内容可以体现出作者撰写过程中的“不带虚构”,“如实”?梳理文中的新闻材料,填写表格,直击包身工“一日作息”现场。

20年代后期,我就着手收集包身工素材了,到了1936年才完成,前后历时达十年之久。……我本想写篇小说的,调查结束后,觉得小说不足以反映包身工的境遇,所以,我就把调查到的材料,不带虚构,如实地写成了《包身工》。

——《夏衍谈<包身工>》

时间 事项 真实生活 描述角度及特点

4:15

起床

放工

住:七尺阔,十二尺深(面积约9.32平方),要容十六七个人,吃喝拉撒睡,人均居住面积不到0.6平方

住:狭窄恶臭

生活:与世隔绝

17:00

时间 事项 真实生活 描述角度

4:15

4:30

5:00

17:00

起床

早餐

上工

放工

住:七尺阔,十二尺深(面积约9.32平方),要容十六七个人,吃喝拉撒睡,人均居住面积不到0.6平方

食:两粥一饭,早晚吃粥,没有粥菜,中午干饭

衣:褪色或油脏了的短袖、短衣,下面是玄色或者条纹的裤子,破脏的粗布鞋。

行:没有自由,在严密监视下往来于工房与工厂之间,两点一线。

做工:在“三大威胁”(音响、尘埃、湿气)和“三大危险”(殴打、罚工钱、停生意)下工作。

住:狭窄恶臭

食:质劣量少

衣:肮脏破旧土气

工作:环境差,强度大,风险高,待遇差

生活:与世隔绝

1平方米=100平方分米,每人55平方分米

学生课桌是60cm乘以40厘米,24平方分米

2.3个课桌那么大

课文第25段后面删掉的文字最多,足足有三大段。

这三段文字详细描绘了纱厂工人面对的三大威胁——音响、尘埃和湿气:

到杨树浦去的电车经过齐齐哈尔路的时候,你就可以听到一种“沙沙”的急雨和“隆隆”的雷响混合在一起的声音。一进厂,猛烈的骚音,就会消灭——不,麻痹了你的听觉,马达的吼叫,皮带的拍击,锭子的转动,齿轮的轧轹……一切使人难受的声音,好象被压缩了的空气一般的紧装在这红砖墙的厂房里,分辨不出这是什么声音,也决没有使你听觉有分别这些声音的余裕。纺纱间里的“落纱”(专管落纱的女工)和“荡管”(巡回管理的商机女工,日本人叫做“见回”),命令工人的时候,不用言语,不用手势,而用经常衔在嘴里的口哨,因为只有口哨的锐厉的高音才能突破这种紧张了的空气。

尘埃,那种使人难受的程度,更在意料之外了。精纺粗纺间的空间,肉眼也可看出飞扬着无数的“棉絮”,扫地的女工经常地将扫帚的一端按在地上象揩地板一样地推着,细雪一般的棉絮依旧可以看出积在地上。弹花间、拆包间和钢丝车间更可不必讲了。拆包间的工作,是将打成包捆的原棉拆开,用手扯松,拣去里面的夹杂成分;这种工作,现在的东洋厂差不多已经完全派给包身工去做了,因为她们“听话”,肯做别的工人不愿做的工作。在那种车间里,不论你穿什么衣服,一刻儿就会一律变成灰白。爱作弄人的小恶魔一般的在室中飞舞着的花絮,“无孔不入”地向着她们的五官钻进,头发、鼻孔、睫毛和每一个毛孔,都是这些纱花寄托的场所;要知道这些花絮粘在身上的感觉,那你可以假想一下——正象当你工作到出汗的时候,有人在你面前拆散和翻松一个木棉絮的枕芯,而使这枕芯的灰絮便粘在你的身上!纱厂女工没有一个有健康的颜色,做十二小时的工,据调查每人平均要吸入〇.一五克的花絮!

湿气的压迫,也是纱厂工人——尤其是织布间工人最大的威胁。她们每天过着黄霉,每天接触着一种饱和着水蒸气的热气。按照棉纱的特性,张力和湿度是成正比例的。说得平直一点,棉纱在潮湿状态比较不容易扯断,所以车间里必需有喷雾器的装置。在织布间,每部织机的头上就有一个不断地放射蒸气的喷口,伸手不见五指,对面不见他人!身上有一点被蚊虱咬开或者机器碰伤而破皮的时候,很快地就会引起溃烂。盛夏一百十五六度的温度下面工作的情景,那就决不是“外面人”所能想象的了。

二、点与面,走近新闻真实性

2.横向的一日作息和纵向的衣食住行劳,从“面”呈现出包身工这个群体的生活 ,聚焦到群体中的个体,作者又重点选取了哪几个典型人物的典型事件来表现包身工制度的黑暗与残酷

跳读文本,概括总结。并选取一个令你心灵震动的特写镜头进行赏析。

二、点与面,走近新闻真实性

典型人物 段落 典型事件 文本概括

芦柴棒 6 段 十五六岁年纪,很少有人知道他的名字,手脚瘦得像芦柴梗一样,所以大家就叫她芦柴棒。

16- 19段 害了急性重伤风挣扎不起类了,已尽可能将身体缩在屋角上不占地方,但还是被打杂的施以抓头发摔地、连踢三脚、泼冷水的毒打,老板娘还在一旁冷言讥讽是“假病”。

35段 身体实在瘦得太可怕,放工时候,连“抄身婆”也不愿意去接触,觉得骷髅一样,摸着会做噩梦,有人建议做好事放走,老板直言宁愿赔棺材,让她做到死。

2.跳读文本,概括总结典型人物的典型事件

无名出场

重病遭打

骨瘦如柴

二、点与面,走近新闻真实性

典型人物 段落 典型事件 文本概括

小福子 28 段 整好的烂纱没有装起,被拿莫温殴打,碰到了“东洋婆”,为了显威风,打得比平时格外着力。

东洋婆也许不喜欢不文明的殴打,揪住小福子的耳朵,将她扯到太平龙头前面向着墙壁立着;拿莫温不怀好意地拿起一个皮带盘芯子叫她顶在头上。

2.跳读文本,概括总结典型人物的典型事件

不文明

的殴打

更合理

的惩戒

二、点与面,走近新闻真实性

典型人物 段落 典型事件 文本概括

不知名的寄家信 女工 42-46段 一把揪住她的头发,踢,打,掷,和爆发一般听不清的嚷骂;

47段 血和惨叫使整个工房的人都怔住了,大家都在发抖,打倦了之后被吊了一晚,在呻吟呼喊声中,百千奴隶叹息她们的命运。

2.跳读文本,概括总结典型人物的典型事件

暴力打骂

杀鸡儆猴

二、点与面,走近新闻真实性

小结:点与面,知全貌

这几个人物虽然只是众多包身工中的个体,但作者透过她们看到的却是成百上千个芦柴棒、小福子和不知名的写信女工,她们遭毒打、受折磨的情景,是包身工经常受到的虐待和污辱的缩影,她们做到死、难逃离的绝境,是包身工最终都不可逃脱的厄运。

窥一斑而见全豹,典型人物典型事件的描写使新闻材料既充实丰满,又生动形象,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运,准确而深刻地再现包身工制度的黑暗残酷。

包身工的形象,想起来会使软心肠的人流泪。什么面黄肌瘦、骨瘦如柴这些话,都是不能形容她们的情况的,没有病的包身工是很少的,最多的是肺病、脚气病、皮肤病。有些包身工的两只脚已经肿得像碗口一样粗了,还是成天成夜地站在机器旁边工作。去年冬天我在北京参观了一处女工宿舍,看到她们床边有书籍、报刊、雪花膏、香水等,我替她们感到了幸福。最初我混在包身工群中观察的时候,最使我受不了的是那种难闻的臭气。那时正是上海的5月黄梅天季节,包身工们是成年累月不可能洗澡洗头换衣服的,请你们设想一下,这是一种什么滋味!

——夏衍《从〈包身工〉所引起的回忆》

东洋厂的发展壮大

单就这福临路的东洋厂讲,光绪二十八年三井系的资本收买大纯纱厂而创立第一厂的时候,锭子还不到两万,可是三十年之后,他们已经有了六个纱厂,五个布厂,二十五万锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。

3.抓住报告文学中的“数字”再现新闻的真实性。

每个带工老板带三十、五十甚至一百五十以上的包身工,三年至少可赚? 块钱,多者可赚? 块钱以上。

全上海当年有24000以上的包身工,她们仅在三年之内至少被带工老板榨取了? 块钱以上。

10350

51750

“芦柴棒”现在的工钱是每天三角八分,拿去年的工钱三角二分做平均,两年来带工老板从她身上实际已经收入二百三十块钱了!

8280000

带工头的收入

福临路工房的两千个左右的包身工人,隶属再五十个以上的带工头手下。每个带工所带包身工的人数,少一点儿的,三十五十;多一点儿的,带着一百五十个以上。

包身工的数量(课本删减补充)

“一·二八”战争之后,他们的政策又改变了,这特征就是“劳动强化”。统计的数字,表示着这四年来锭子和布机数的增加,和工人人数的减少。可是在这渐减的工人里面,包身工的成分却在激剧地增加。举一个例,杨树浦某厂的条子车间三十二个女工里面,就有二十四个包身工。一般的比例,大致相仿。即使用最少的约数百分之五十计算,全上海三十家日本厂的四万八千工人里面,替厂家和带工头二重服务的包身工总在二万四千人以上。

一块大洋的购买力

据《上海解放前后物价资料汇编》和《上海工人运动史》披露:1927年在上海,切面1斤0.07元,猪肉1斤0.28元,棉花1斤0.48元,煤炭1担0.14元,煤油1斤0.06元,肥皂1块0.05元,香烟1盒0.036元,茶叶1斤0.23元,活鸡1斤0.37元,鲜蛋1个0.027元,豆油1斤0.19元,食盐1斤0.043元,白糖1斤0.096元,细布1尺0.107元。原文中的"石",应为156斤;1包面粉,约为45斤。

《银元时代生活史》也有类似记载:二十年代的上海,拿了1块钱稿酬,请六七个同学去吃茶,茶资8个铜板,生煎馒头、蟹壳黄等各种小吃也才花去20多个铜板。《文化人的经济生活》一书则提到:1929年,每块银元兑换两三百个铜板,一两个铜板可以换一只鸡蛋。

其他城市,大抵如此。在重庆,1936年,大米1斤2分5,100斤两块五角钱。

如果有20%的利润,资本就会蠢蠢欲动;

如果有50%的利润,资本就会冒险;

如果有100%的利润,资本就敢于冒绞首的危险;

如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律。”

——马克思《资本论》

《包身工》一文以铁的事实、精确的数据,真实地描述了包身工的苦难生活,揭露了帝国主义和封建势力相互勾结、压榨中国人民的罪行。它按照时间顺序,选取“包身工”们每天生活中的三个主要场景,从住、吃、劳动条件等方面叙述了“包身工”的苦难生活。其中适当穿插典型的描述和精辟的议论,丰富了文章内容,增强了批判力度。

悲与愤,体会文学感染力

叁

报告文学要求真实,却又不同于新闻报道。作为文学的一种,它除了具有新闻的真实外,还必须以情动人,提供鲜明、生动的人物形象和事件。和一切文学形式一样, 报告文学同样需要想象的翅膀、生动的比喻、丰富的联想、幽默讽刺、议论纵横等等。

——《报告与文学的完美融合》(陈坚)

学习任务:

找到文章中能体现报告文学“文学性”特点的语句,品读赏析其精妙之处。

“蓬头,赤脚,一边扣着纽扣,几个睡眼惺忪的‘懒虫’从楼上冲下来了。”

这个句子把几个描写包身工紧张,忙乱,邋遢的短语放在句首【倒装】,比把它们放在主语后面要好得多。因为对“从楼上冲下来”的人,我们第一眼看到的只能是她们的“蓬头,赤脚”;而且这几个短语节奏急促,正和“冲”的情景相符,若说成“几个睡眼惺忪的‘懒虫’蓬头,赤脚,一边扣着纽扣,一边从楼上冲下来了”不但节奏变缓了,而且包身工们被奴役的形象特征也削弱了。倒装句式的使用,大大地增强了语言的表现力。

三、悲与愤,体会文学感染力

包身工:

穿的是“褪色和油脏了的短衫”“玄色或者条纹的裤子”“破脏的粗布鞋”;

收入“每天三角八分”“不及男工的三分之一”

带工老板:

穿的“拷绸”之类。

收入不仅可以放债起屋买田,还能兼营茶楼浴室理发一类的买卖。

外头工人:

穿的是“旗袍”,“黄色或者淡蓝色的橡皮鞋子。

收入是具有支配权利,可以拿出来贿赂工头保障自己的安全。

品析:文中多处运用对比手法,比较典型是在穿着和收入角度将包身工与带工老板、外头工人进行对比,刻画出包身工奴隶一般的生活,揭露了帝国主义和中国封建势力相勾结残酷压榨包身工血汗的罪行。

示例一:对比手法

三、悲与愤,体会文学感染力

船户养墨鸭——墨鸭捕鱼—— 船户卖鱼得钱

带工老板饲养包身工——包身工打工—— 带工老板收用工资

“看着这种饲养小姑娘营利的制度,我禁不住想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。”

品析:在类比中揭露包身工所经历的非人待遇,尤其“饲养”一词的运用,明资本家根本不把包身工当人看待,而是像喂养动物一样饲养小姑娘,并从中谋利,而更为野蛮残酷的是,船户对墨鸭没有怎么虐待,带工老板却残酷压迫包身工, 强烈地揭示了包身工受压迫的、人不如禽的命运。

示例二:类比手法

看着这种饲养小姑娘谋利的制度,我禁不住想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。

“……用他们多年熟练了的,可以将一根稻草讲成金条的嘴巴,去游说那些无力‘饲养’可又不忍让他们的儿女饿死的同乡”

两句中都用到了“饲养”一词,其作用与表达的感情有没有不同?

用“饲养”一词是运用了比拟(拟物)的的修辞方法,这词在两句中作用和表达感情是不同的。在前一句中,揭露了资本家不把包身工当人,表现了作者愤怒的心情;在后一句中是描写农民的贫困,无力抚养儿女,只能像饲养牲畜那样对待他们,表现了作者同情。

三、悲与愤,体会文学感染力

“在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!”

品析:连用六个“没有”的排比句,以排山倒海的气势指斥包身工制度的黑暗残酷,而与“没有”对应,“有的是”20世纪的技术、机械、体制和16世纪服役的奴隶,两种跨越400年、反差极大的事物加诸在包身工身上,进一步揭露了包身工遭受的压迫之深,实际上这些利益获得者和维护者与包身工一样都已异化,表达作者对包身工制度的极大憎恨。

示例三:排比手法

三、悲与愤,体会文学感染力

“粥菜?是不可能有的。有几个‘慈祥’的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。”

品析:“慈祥”本是褒义词,在这句中转为贬义了,这说明有的老板提供“粥菜”,看起来好像是为了改善包身工生活,实质上却是心怀鬼胎,为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”本是褒义词,指美味可口的鱼肉等荤菜。从菜场上收集来的菜叶当然算不上什么佳肴,作者故意称为“佳肴”,变褒为贬,反衬出包身工粥菜之难得及质量之粗,控诉了老板之无情,极具讽刺意味。

示例四:反语

三、悲与愤,体会文学感染力

品析:文中比喻手法的运用臻至化境,增强了作品的生动性和可感性。仅以对包身工的“比喻式”称谓为例,生动形象,形式多样,可以是任何物种,唯独不是人,通过这些简练而生动的比喻物化包身工,极其传神地写尽包身工的不幸遭遇,寄寓了作者对包身工的深切同情和对包身工制度的唾弃愤慨。【物化】

示例五:比喻手法

包身工的比喻式称谓

猪猡(6次) 生物(4次) 懒虫(3次)

廉价的机器 罐装了的劳动力

滋养物 饲养物

三、悲与愤,体会文学感染力

2.课文结尾一段是议论与抒情的完美融合,品析鉴赏,体会作者的情难自抑与激越声讨。

报告文学的战斗性除取决于雄辩的事实报道之外,还往往借助于画龙点睛的议论和抒情。

——《报告与文学的完美融合》(陈坚)

三、悲与愤,体会文学感染力

品析:这段文字既是抒情成分很浓的议论,又是评析锋芒犀利的抒情,用“黑夜”象征着旧社会旧制度,用“黎明”象征着光明的新世界,作者义正词严地向肆无忌惮地压榨中国劳动人民的帝国主义者和一切反动统治者发出了警告,残酷压迫终将走向灭亡,光明未来必将抵达,这一番议论直抒胸臆,使压抑的愤怒进发为激越的声讨,沉痛的揭露递进为对未来的坚定信念,画龙点睛,突出作品反帝反封建的昂扬主题,使作品的战斗气氛达到最高点。

品结尾之议论抒情

“黑夜,静寂得像死一般的黑夜,但是,黎明的到来,是无法抗拒的。索洛警告美国人当心枕木下的尸首,我也想警告某一些人,当心呻吟着的那些锭子上的冤魂!”

拓展延伸

感悟

第四部分

社会背景

天哪,到任便什么工厂里去看一看,照现行的法律讲,犯罪和不合法的事实不是太多了吗?英商纱厂里有六岁以下的童工,才出世的婴儿象物件一样地丢放在“有尘埃粉末和有毒气体散布”的机器身边,有人意识到这是犯罪的事吗?这是光天化日之下,警探保护着的工厂里俨存着的事实!──我知道,这一定是适合现社会善良风俗的事了。

在沪西白里南路,有鼎足而立的三个工厂,一个是中国人开的×新纱厂,一个是白俄开的×远板厂,另一个是日本人经营的丰田纺织会社。那儿不是租界,可是厂里有些什么事的时候,中国“当局”也许敢于处理×新,敢于干涉×远,而绝不敢碰一碰丰田。在中国人经营的纱厂,包身工制度已经渐渐的不“时行”了,可是,以吃人肉为常业的带工老板还集中在法律以外的东洋纱厂。在那“法律之外”的日商招牌之下,别说慢性的剥削,就是用凶器杀伤几个中国“奴隶”,有治安之责的人照例是不敢闻问的!

第二天下午,我在一间小小的办公室里和一位以道义和刚直著名的郑律师谈话。

我将“包身工”的情形概略地告诉了她,他词色间觉得有点惊奇。

“真有这样的事吗?”

“岂止有,多着呢,上海就有几千几万!”

“我们一点也不知道。”他感叹地说,“假使她们的工作情形和生活状况和你所说的一样,那明白地是构成犯罪的!”

其实,20年代后期,我就着手收集包身工素材了,到了1936年才完成,前后历时达十年之久。1927年开始,我做过一段时间的工会工作,认识了一些在纱厂工作的朋友和做工人运动的同志,从他们口中,我了解了包身工制度和他们的遭遇,我觉得非把这个地狱揭开不可。为了看到包身工们早出晚归的上下班的生活,我足足打了两个月的“夜工”,每天半夜三点来钟起身,走十几里路到包身工们上班的杨树浦,,身于其中。

(节选自《夏衍谈(包身工〉》,《新闻通讯》1995年第3期)

创作原因

创作经历

当时我住在麦特赫斯德路(现泰兴路),离开杨树浦很远,这样,为了要在早上五点钟以前赶到杨树浦,就得半夜三点多钟起身,走十几里路才能看到她们上班的情景。这样,我从3月初到5月,足足做了两个多月的“工”,才比较详细地观察到了一些她们的日常生活。由于她们受着三重四重的压迫,遭受过无数的磨难,所以这些小姑娘们是不轻易和人讲话的,不仅像我们这样的人,即使同厂做工的“外工人”,要和她们讲话也是很困难的……要真真听到她们心里想说的话,要了解她们心底的苦痛,是很不容易的。

——夏衍《从<包身工>所引起的回忆》

“许多左翼文学青年在读了《包身工》后,都更加坚定了革命道路,明确了前进的方向。1937 年“八·一三”以后,大批的包身工因工厂停工无处可去,被送入租界里的难民收容所,很多人因此得到了社会福利组织的救助,摆脱了包工头的控制。此外,工会和广大工人经过不懈努力和抗争,敦促中外工厂改革用工管理制度。到抗战胜利后,包身工制度基本消失。”

——《夏衍笔下“包身工”的真实故事【寻找红色印记】》

夏衍

夏衍(1900年10月30日-1995年2月6日),原名沈乃熙,字端先,浙江杭州人,中国近代著名文学、 电影、 戏剧作家和社会活动家, 中国左翼电影运动的开拓者、 组织者和领导者之一。

早年参加五四运动,编辑进步刊物《浙江新潮》。从浙江省立甲重工业学校毕业后公费留学日本。入明治专门学校学电工技术。留学期间接触日本共产党,参加日本工人运动和左翼文化运动。

1927年夏衍被日本驱逐回国,同年加入中国共产党。1929年夏衍同鲁迅筹建中国左翼作家联盟。"左联"成立后任执行委员,后发起组织中国左翼戏剧家联盟。

建国后历任上海市委常委、宣传部长、文化部副部长、中国文联副主席、中日友协会长、中顾委委员、全国人大代表、全国政协常委。

逆行者——崔松旺

好的文学作品能真正触及社会的灵魂。在特殊的年代,能写出伟大的作品,作者需要巨大的勇气。

夏衍的笔像是一把锋利的手术刀,解剖着那个时代的“脓疮”,对那个社会进行“刮骨疗毒”,把他的所见、所闻、所感、所想以形象的方式记录下来,他要告诉世人那里的世界究竟是怎样的世界,是怎样的真相,进而呼唤善良的人起来抗争。

报告文学创作,如果不是基于对社会的真情实感,不是基于发自内心深处的召唤,那么作品就是苍白无力的。无论是讴歌时代,还是记录社会,报告文学作家都要为社会的进步贡献文学力量,以有温度的作品感动读者,进而凝聚人心,激发更大的前行动力。

这样的一个群体,包身工,她们看似在灯红酒绿的上海,其实是在一个人间地狱,在这样的一个罪恶的制度苍穹下,阴霾重重,暗无天日,“包身工”基本的衣食住行没有权利和保障,强度极高的恶劣工作环境中没有自由和尊严,身如蝼蚁,命如草芥,何曾有作为一个“人”的人生?

在人类文明的历史进程中,总有一些先驱者先于时代觉醒,去发现时代的问题,唤醒大多数人,去争取做人的权利和尊严。他们是普罗米修斯们,为人类盗来文明之火;他们是马丁路德金们,为不同种族的人可以共享同一片蓝天;他们是梁任公们,以重造三民主义为己任,激励着中国少年;他们是鲁迅们,发出铁屋子里的第一声呐喊,打破那吃人的世界;他们是毛泽东们,指点着江山,激扬着文字;他们是夏衍们,深入日本工厂搜索素材,让世人看到了包身工制度的罪恶!是的,是他们,一代又一代的先行者,为我们争取了做人的尊严和权利。【摘抄 素材积累】