9.那个星期天表格式教案

图片预览

文档简介

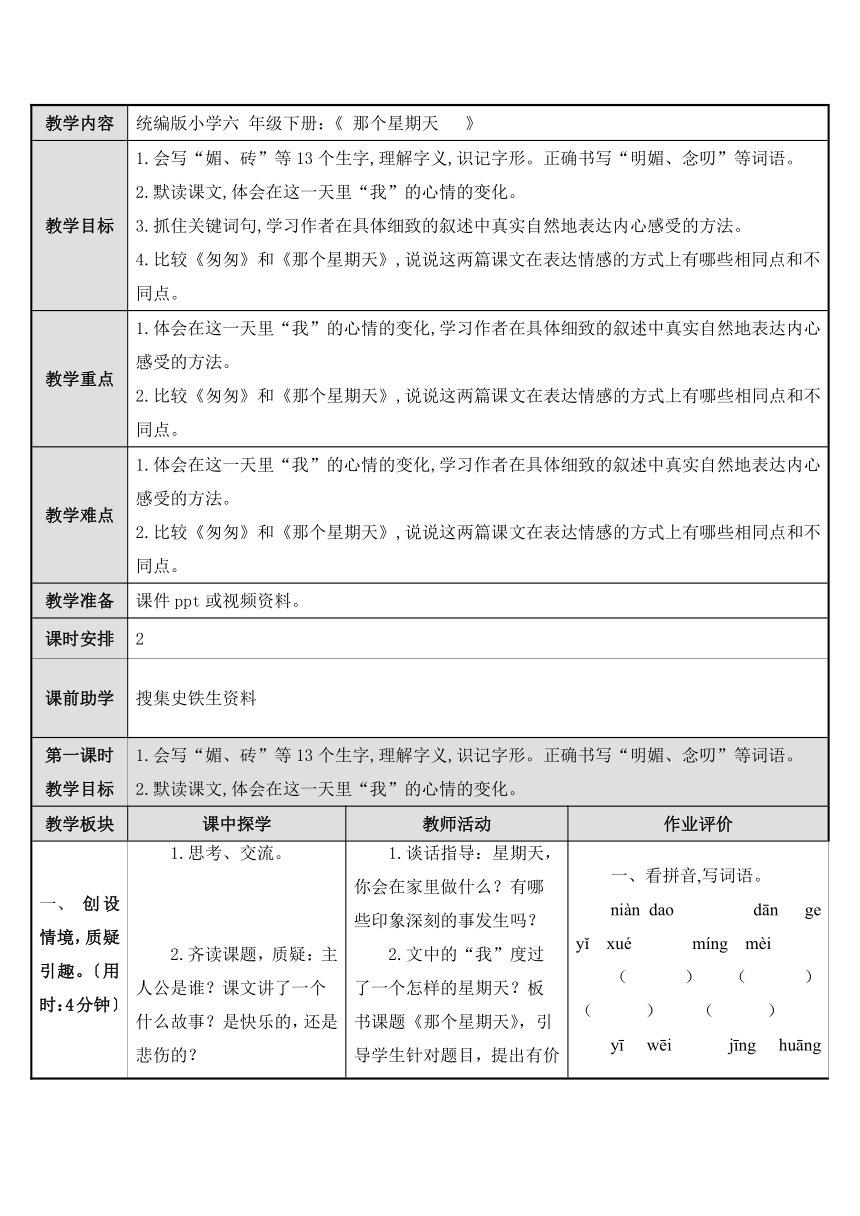

教学内容 统编版小学六 年级下册:《 那个星期天 》

教学目标 1.会写“媚、砖”等13个生字,理解字义,识记字形。正确书写“明媚、念叨”等词语。 2.默读课文,体会在这一天里“我”的心情的变化。 3.抓住关键词句,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 4.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学重点 1.体会在这一天里“我”的心情的变化,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 2.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学难点 1.体会在这一天里“我”的心情的变化,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 2.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学准备 课件ppt或视频资料。

课时安排 2

课前助学 搜集史铁生资料

第一课时 教学目标 1.会写“媚、砖”等13个生字,理解字义,识记字形。正确书写“明媚、念叨”等词语。 2.默读课文,体会在这一天里“我”的心情的变化。

教学板块 课中探学 教师活动 作业评价

创设情境,质疑引趣。〔用时:4分钟〕 1.思考、交流。 2.齐读课题,质疑:主人公是谁?课文讲了一个什么故事?是快乐的,还是悲伤的? 1.谈话指导:星期天,你会在家里做什么?有哪些印象深刻的事发生吗? 2.文中的“我”度过了一个怎样的星期天?板书课题《那个星期天》,引导学生针对题目,提出有价值的问题。 一、看拼音,写词语。 niàn dao dān ge y xué míng mèi ( ) ( ) ( ) ( ) yī wēi jīng huāng qīn wěn wǎn huí ( ) ( ) ( ) ( ) bō nòng chén yù huàng dòng tíng dùn ( ) ( ) ( ) ( ) 二、先解释词语中带点字的意思,再分别造句。 1.翻箱倒柜: 造句: 2.一声不吭: 造句:

初读课文,识记字词。〔用时:16分钟〕 1.自由朗读课文,遇到读不准的生字圈出来,借助字典读准字音。 2.小组开展互学生字活动: (1)认读生字。 (2)交流识字方法。 媚、砖、蚁、叨:按形声字的特点识记。 形近字区分记忆:“绊”与“伴”、“绞”与“较”、“耽”与“忱”、“绽”与“淀”、“偎”与“喂”。 揉、搓:做动作识记。与“手”有关。 叨:与嘴有关,所以是口字旁。 惶:与心理活动有关,所以是竖心旁。 3.开火车读词语,读通每一个句子。 1.引导学生自由朗读课文,一边朗读一边圈画生字,巩固课前预习成果。 2.组织学生开展合作学习,集中识记本课生字,检查自学效果。 (1)指名认读生字。 (2)针对难读的字开展集体认读活动,共同巩固字音。 (3)引导学生开展识字方法的交流活动。 3.检查词语、句子的朗读情况,巩固字音。

朗读课文,整体感知.〔用时:8分钟〕 1.小组合作读课文。然后与同学交流,找一找反映“我”心情变化的语句,说一说“我”当时是什么心情。 2.默读课文,交流思考所得。 1.组织学生朗读课文,思考问题:全文主要讲了什么事?“我”的心情经历了怎样的起伏变化? 2.引导学生围绕“课文讲的是一件什么事”展开交流,并尝试着概括全文内容。

四、观察指导,练写生字〔用时:10分钟〕 1.逐一观察生字,找出容易写错的笔画。 “媚”的右部的“”有一竖;“揉”的右上部有一撇;“搓”的右部注意横的间距和长短。 2.仔细观察每个生字在田字格中的位置。 3.逐一练写。 4.互评,看一看哪些字写得好,哪些字写得不够好,针对教师的建议进行修改。 1.指导学生观察写字表中的生字,找出容易写错的笔画。 2.利用课件逐一展示“媚、砖、蚁、叨、绊、绞、耽、揉、绽、搓、惶、吻、偎”的书写,引导学生观察。 3.组织学生练写生字,巡视予以个别指导。 4.利用投影仪展示学生的书写成果,集体评议。

五、课堂小结,布置作业(用时:2分钟) 1.针对教师的意见想一想怎样改进。 2.将课文正确、流利、有感情地读给家人听。 1.总结学生课堂学习情况,鼓励学生努力学习。 2.布置作业:将课文正确、流利、有感情地读给家人听。

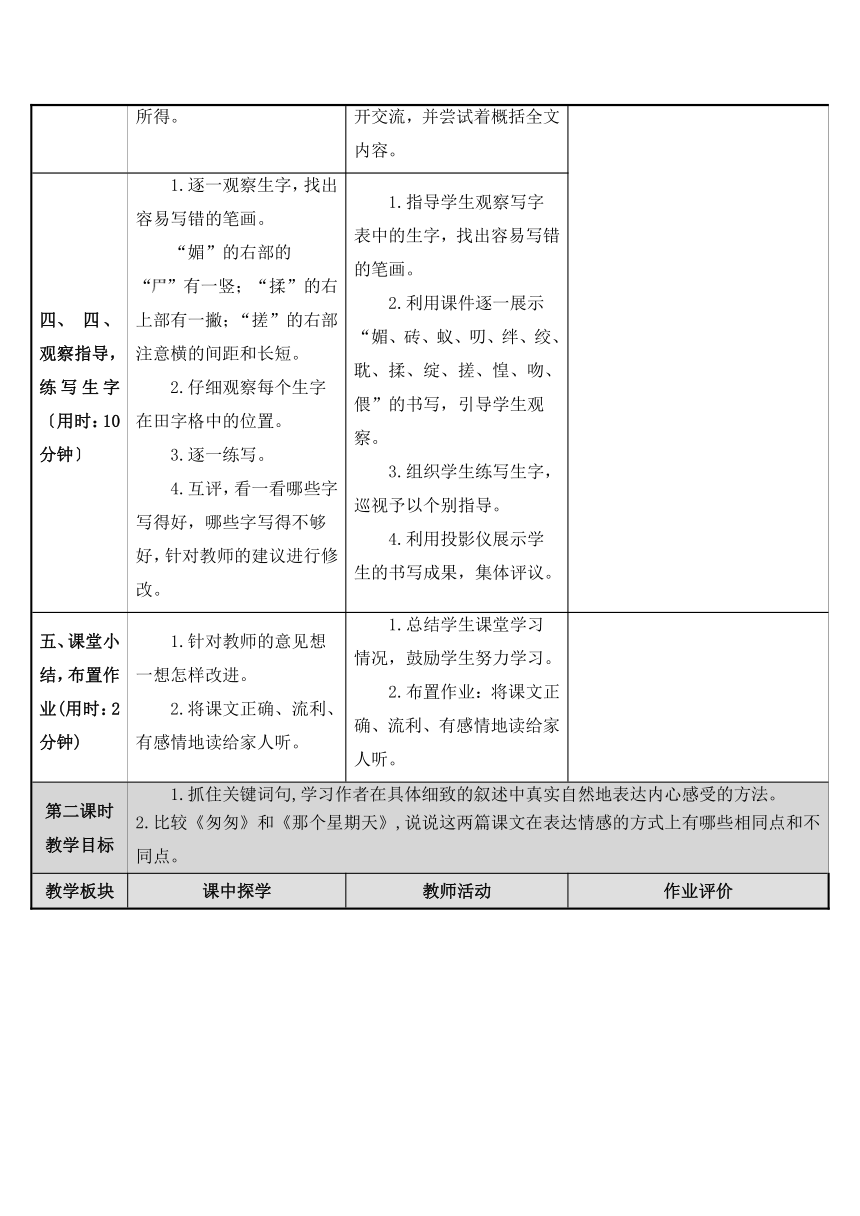

第二课时 教学目标 1.抓住关键词句,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 2.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学板块 课中探学 教师活动 作业评价

复习课文,导入新课。 〔用时:3分钟〕 1.交流课文主要讲了什么事。 2.展开思考。 1.指导学生浏览课文,回忆课文的主要内容。 2.引导学生思考:“我”的心情经历了怎样的变化? 一、根据课文内容判断,对的打“,错的打“X” 1.课文是按地点变换的顺序来写的.随之变化的是“我”的心情。 ( ) 2.本文把情感融入具体的人、事或景物之中,在叙述中自然而然地流露情 ( ) 3.本文运用了环境描写来表现人物心理。 ( ) 4.作者用一个孩童的视角观察事物,使文章更加生动写实。 ( ) ( ) 二、填空题。 《那个星期天》是作家 的作品,写了一个小男孩在一个星期天里,等待着 (事情)。他的感情经过了四次变化: 、 、 ,最终妈妈没有 实现男孩的愿望,孩子哭了。

二、精读课文,体会情感(用时:25分钟) 1.默读第1自然段,讨论问题,汇报学习收获。 2.细读课文,画出相关语句,合作交流,梳理人物的情感变化。 (1)“我跑出去,站在街门口”表现的是“我”的急切。 (2)“我踏着一块块方砖跳,跳房子”“我看着天看着云彩走”表现的是“我”的焦急与兴奋。 (3)“拨弄蚁穴”“翻看电影画报”表现的是“我”等待时的落寞、孤寂。 (4)“念念叨叨地追在母亲的腿底下”表现的是“我”的急切。 (5)“蹲在她身边,看着她洗”表现的是“我”的焦急与执着。 3.再次读文,找出文中对“我”的语言描写和环境描写的句子,分析人物的心情变化。 (1)语言描写: “走吗”“您说了去”“走吧,您不是说买菜回来就走吗”“去吧,走吧,怎么还不走啊?走吧”等,表现了“我”由兴奋到焦急、无聊、无助,再到失望,这些情绪变化紧紧抓住我们的心。 (2)环境描写:“那是个春天的早晨,阳光明媚”,衬托出“我”的兴奋。 “周围的光线渐渐暗下去,渐渐地凉下去沉郁下去,越来越远越来越缥缈”,表现出“我”的希望眼看就要破灭时的伤心。 4.读出人物的内心感受。 5.读文中描写母亲的句子,想一想:母亲为什么那样说、那样做?母亲是个怎样的人? 关于母亲的语言描写:“等一会儿,等一会儿再走”“等等,买完菜,买完菜就去”“好啦好啦,没看我正忙呢吗”“下午,睡醒午觉再去”“洗完衣服”“噢,对不起,噢,对不起”等,从这些话语中,我们看到为了生计,母亲不停地忙碌,最后还为自己疏忽了“我”的“正当要求”而惊惶地、连声地对“我”说“对不起”。 1.指导学生读第1自然段,思考:作者想表明什么? 2.引导学生纵观全文,梳理出“我”的心情变化轨迹。 (1)“我”做了哪些事? (2)当时的心情是怎样的? (3)你有什么想法? 引导学生交流,课件相机出示词句。 点拨:从这些词句中,我们看到了“我”的情感变化:由开始盼望时的兴奋期待,到后来由于母亲的一拖再拖而产生的焦急无奈,到最后因母亲没有兑现承诺的失望委屈。 3.引导学生找出课文中运用描写方法的能衬托出“我”的心情变化的句子。 组织学生交流,相机出示句子,进行点拨。 (1)这些语言描写反映了“我”由兴奋到焦急、无聊、无助,再到失望,这些情绪变化紧紧抓住我们的心。 (2)环境描写衬托的是“我”的心情。环境的对比是“我”前后心情的对比。 4.指导学生有感情地朗读相关句段。 5.引导学生结合文中关于“我”的描写,说说“母亲”的表现,分析人物形象。 组织学生交流,适时点拨。如,这位母亲既有对孩子感受的疏忽,又有对孩子发自内心的关爱。母亲用话语敷衍孩子,最终没有遵守承诺,是她对孩子感受的疏忽。但从她始终没有拒绝孩子和看到孩子伤心难过时惊惶失措并且道歉的行为中,又体现了她对孩子的关爱。

三、总结升华,拓展延伸(用时:10分钟) 1.针对问题进行思考,自读、体会描写母亲的句段。 2.读句子并分析,尝试写一写。 3.进行交流。 1.指导学生思考:课文表面写“我”的抱怨,实质表达的是对母亲的怀念,对童年的回忆。找出相关句子,读一读。 2.引导发现环境描写可以衬托出人物的心情,尝试写几句这样的环境描写。 3.组织学生进行交流。

四、布置作业,搜集分享(用时:2分钟) 1.尝试把故事讲给家人听。 2.根据教师的推荐积极阅读。 1.把这个故事绘声绘色地讲给家人听。 2.推荐阅读史铁生的作品《秋天的怀念》。

板书设计 9 那个星期天 动作描写:踏着、看着、蹲、念念叨叨、流泪、依偎、闭上 心情变化:兴奋期待—耐心等待—焦急无奈—失望委屈 融情于景 环境变化:阳光明媚—暗下去—消逝

课后延学 学习文中写法,写一次自己焦急等待的事情。

教学反思

教学目标 1.会写“媚、砖”等13个生字,理解字义,识记字形。正确书写“明媚、念叨”等词语。 2.默读课文,体会在这一天里“我”的心情的变化。 3.抓住关键词句,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 4.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学重点 1.体会在这一天里“我”的心情的变化,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 2.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学难点 1.体会在这一天里“我”的心情的变化,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 2.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学准备 课件ppt或视频资料。

课时安排 2

课前助学 搜集史铁生资料

第一课时 教学目标 1.会写“媚、砖”等13个生字,理解字义,识记字形。正确书写“明媚、念叨”等词语。 2.默读课文,体会在这一天里“我”的心情的变化。

教学板块 课中探学 教师活动 作业评价

创设情境,质疑引趣。〔用时:4分钟〕 1.思考、交流。 2.齐读课题,质疑:主人公是谁?课文讲了一个什么故事?是快乐的,还是悲伤的? 1.谈话指导:星期天,你会在家里做什么?有哪些印象深刻的事发生吗? 2.文中的“我”度过了一个怎样的星期天?板书课题《那个星期天》,引导学生针对题目,提出有价值的问题。 一、看拼音,写词语。 niàn dao dān ge y xué míng mèi ( ) ( ) ( ) ( ) yī wēi jīng huāng qīn wěn wǎn huí ( ) ( ) ( ) ( ) bō nòng chén yù huàng dòng tíng dùn ( ) ( ) ( ) ( ) 二、先解释词语中带点字的意思,再分别造句。 1.翻箱倒柜: 造句: 2.一声不吭: 造句:

初读课文,识记字词。〔用时:16分钟〕 1.自由朗读课文,遇到读不准的生字圈出来,借助字典读准字音。 2.小组开展互学生字活动: (1)认读生字。 (2)交流识字方法。 媚、砖、蚁、叨:按形声字的特点识记。 形近字区分记忆:“绊”与“伴”、“绞”与“较”、“耽”与“忱”、“绽”与“淀”、“偎”与“喂”。 揉、搓:做动作识记。与“手”有关。 叨:与嘴有关,所以是口字旁。 惶:与心理活动有关,所以是竖心旁。 3.开火车读词语,读通每一个句子。 1.引导学生自由朗读课文,一边朗读一边圈画生字,巩固课前预习成果。 2.组织学生开展合作学习,集中识记本课生字,检查自学效果。 (1)指名认读生字。 (2)针对难读的字开展集体认读活动,共同巩固字音。 (3)引导学生开展识字方法的交流活动。 3.检查词语、句子的朗读情况,巩固字音。

朗读课文,整体感知.〔用时:8分钟〕 1.小组合作读课文。然后与同学交流,找一找反映“我”心情变化的语句,说一说“我”当时是什么心情。 2.默读课文,交流思考所得。 1.组织学生朗读课文,思考问题:全文主要讲了什么事?“我”的心情经历了怎样的起伏变化? 2.引导学生围绕“课文讲的是一件什么事”展开交流,并尝试着概括全文内容。

四、观察指导,练写生字〔用时:10分钟〕 1.逐一观察生字,找出容易写错的笔画。 “媚”的右部的“”有一竖;“揉”的右上部有一撇;“搓”的右部注意横的间距和长短。 2.仔细观察每个生字在田字格中的位置。 3.逐一练写。 4.互评,看一看哪些字写得好,哪些字写得不够好,针对教师的建议进行修改。 1.指导学生观察写字表中的生字,找出容易写错的笔画。 2.利用课件逐一展示“媚、砖、蚁、叨、绊、绞、耽、揉、绽、搓、惶、吻、偎”的书写,引导学生观察。 3.组织学生练写生字,巡视予以个别指导。 4.利用投影仪展示学生的书写成果,集体评议。

五、课堂小结,布置作业(用时:2分钟) 1.针对教师的意见想一想怎样改进。 2.将课文正确、流利、有感情地读给家人听。 1.总结学生课堂学习情况,鼓励学生努力学习。 2.布置作业:将课文正确、流利、有感情地读给家人听。

第二课时 教学目标 1.抓住关键词句,学习作者在具体细致的叙述中真实自然地表达内心感受的方法。 2.比较《匆匆》和《那个星期天》,说说这两篇课文在表达情感的方式上有哪些相同点和不同点。

教学板块 课中探学 教师活动 作业评价

复习课文,导入新课。 〔用时:3分钟〕 1.交流课文主要讲了什么事。 2.展开思考。 1.指导学生浏览课文,回忆课文的主要内容。 2.引导学生思考:“我”的心情经历了怎样的变化? 一、根据课文内容判断,对的打“,错的打“X” 1.课文是按地点变换的顺序来写的.随之变化的是“我”的心情。 ( ) 2.本文把情感融入具体的人、事或景物之中,在叙述中自然而然地流露情 ( ) 3.本文运用了环境描写来表现人物心理。 ( ) 4.作者用一个孩童的视角观察事物,使文章更加生动写实。 ( ) ( ) 二、填空题。 《那个星期天》是作家 的作品,写了一个小男孩在一个星期天里,等待着 (事情)。他的感情经过了四次变化: 、 、 ,最终妈妈没有 实现男孩的愿望,孩子哭了。

二、精读课文,体会情感(用时:25分钟) 1.默读第1自然段,讨论问题,汇报学习收获。 2.细读课文,画出相关语句,合作交流,梳理人物的情感变化。 (1)“我跑出去,站在街门口”表现的是“我”的急切。 (2)“我踏着一块块方砖跳,跳房子”“我看着天看着云彩走”表现的是“我”的焦急与兴奋。 (3)“拨弄蚁穴”“翻看电影画报”表现的是“我”等待时的落寞、孤寂。 (4)“念念叨叨地追在母亲的腿底下”表现的是“我”的急切。 (5)“蹲在她身边,看着她洗”表现的是“我”的焦急与执着。 3.再次读文,找出文中对“我”的语言描写和环境描写的句子,分析人物的心情变化。 (1)语言描写: “走吗”“您说了去”“走吧,您不是说买菜回来就走吗”“去吧,走吧,怎么还不走啊?走吧”等,表现了“我”由兴奋到焦急、无聊、无助,再到失望,这些情绪变化紧紧抓住我们的心。 (2)环境描写:“那是个春天的早晨,阳光明媚”,衬托出“我”的兴奋。 “周围的光线渐渐暗下去,渐渐地凉下去沉郁下去,越来越远越来越缥缈”,表现出“我”的希望眼看就要破灭时的伤心。 4.读出人物的内心感受。 5.读文中描写母亲的句子,想一想:母亲为什么那样说、那样做?母亲是个怎样的人? 关于母亲的语言描写:“等一会儿,等一会儿再走”“等等,买完菜,买完菜就去”“好啦好啦,没看我正忙呢吗”“下午,睡醒午觉再去”“洗完衣服”“噢,对不起,噢,对不起”等,从这些话语中,我们看到为了生计,母亲不停地忙碌,最后还为自己疏忽了“我”的“正当要求”而惊惶地、连声地对“我”说“对不起”。 1.指导学生读第1自然段,思考:作者想表明什么? 2.引导学生纵观全文,梳理出“我”的心情变化轨迹。 (1)“我”做了哪些事? (2)当时的心情是怎样的? (3)你有什么想法? 引导学生交流,课件相机出示词句。 点拨:从这些词句中,我们看到了“我”的情感变化:由开始盼望时的兴奋期待,到后来由于母亲的一拖再拖而产生的焦急无奈,到最后因母亲没有兑现承诺的失望委屈。 3.引导学生找出课文中运用描写方法的能衬托出“我”的心情变化的句子。 组织学生交流,相机出示句子,进行点拨。 (1)这些语言描写反映了“我”由兴奋到焦急、无聊、无助,再到失望,这些情绪变化紧紧抓住我们的心。 (2)环境描写衬托的是“我”的心情。环境的对比是“我”前后心情的对比。 4.指导学生有感情地朗读相关句段。 5.引导学生结合文中关于“我”的描写,说说“母亲”的表现,分析人物形象。 组织学生交流,适时点拨。如,这位母亲既有对孩子感受的疏忽,又有对孩子发自内心的关爱。母亲用话语敷衍孩子,最终没有遵守承诺,是她对孩子感受的疏忽。但从她始终没有拒绝孩子和看到孩子伤心难过时惊惶失措并且道歉的行为中,又体现了她对孩子的关爱。

三、总结升华,拓展延伸(用时:10分钟) 1.针对问题进行思考,自读、体会描写母亲的句段。 2.读句子并分析,尝试写一写。 3.进行交流。 1.指导学生思考:课文表面写“我”的抱怨,实质表达的是对母亲的怀念,对童年的回忆。找出相关句子,读一读。 2.引导发现环境描写可以衬托出人物的心情,尝试写几句这样的环境描写。 3.组织学生进行交流。

四、布置作业,搜集分享(用时:2分钟) 1.尝试把故事讲给家人听。 2.根据教师的推荐积极阅读。 1.把这个故事绘声绘色地讲给家人听。 2.推荐阅读史铁生的作品《秋天的怀念》。

板书设计 9 那个星期天 动作描写:踏着、看着、蹲、念念叨叨、流泪、依偎、闭上 心情变化:兴奋期待—耐心等待—焦急无奈—失望委屈 融情于景 环境变化:阳光明媚—暗下去—消逝

课后延学 学习文中写法,写一次自己焦急等待的事情。

教学反思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐