苏科版七年级上册生物第2单元《我们生活的生物圈》测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 苏科版七年级上册生物第2单元《我们生活的生物圈》测试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 118.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级上册生物第2单元《我们生活的生物圈》测试卷

班级:___________ 姓名:___________ 学号:___________

(考试时间:60分钟 试卷满分:100分)

一、选择题(本大题共25题,每小题2分,共50分)

1.各种动植物都以不同的方式表现出对环境的适应,野鸭趾间有蹼是对( )生活的适应。

A.沙漠 B.水中 C.陆地 D.空中

2.目前生物的生存环境不包括( )

A.长久冰冻的极地 B.烈日炎炎的赤道

C.幽深的海洋 D.遥远的火星

3.下列诗句都描述了各种自然景观,从诗中描述的情景看,生态环境较差的是( )

A.大漠孤烟直,长河落日圆 B.两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天

C.穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞 D.稻花香里说丰年,听取蛙声一片

4.对生物的生存来说,不是它生长的基本条件的是

A.一定的生存空间 B.适宜的温度 C.营养物质 D.时间

5.竺可桢《大自然的语言》中提到“植物的抽青、开花等现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早”。引起此现象的主要生态因素是( )

A.温度 B.阳光 C.空气 D.水

6.在生长着许多水生植物的池塘中养鱼,经常可以看到鱼在黎明时浮头,其原因是( )

A.鱼需要到水面觅食 B.鱼喜欢阳光的刺激

C.池水中含氧量降低 D.池塘表层水较温暖

7.荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长得多,这主要是( )

A.骆驼刺喜欢沙土 B.骆驼刺怕被风刮走

C.骆驼刺需要营养物质 D.骆驼刺对缺水环境的适应

8.在内陆地区大面积植树造林,能够( )

A.增加空气湿度,减少降雨量 B.增加空气湿度,增加降雨量

C.提高大气氧含量,减少降雨量 D.降低大气氧含量,增加降雨量

9.“谷雨,谷得雨而生也。”谷雨前后适于播种和移栽植物,这说明( )

A.环境影响生物 B.生物影响环境

C.生物适应环境 D.环境适应生物

10.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是( )

A.仙人掌的叶变成刺 B.蚯蚓能疏松土壤增加肥力

C.“三北”防护林能防风固沙 D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

11.下列哪项不是动物保护色的含义( )

A.使动物容易躲避敌害 B.有利于动物捕食猎物

C.能保护动物的皮肤的美丽 D.动物的体色与周围环境相似

12.沙漠中仙人掌的叶子变成刺而存活。下列与此现象相类似的是( )

A.雷鸟的羽毛在冬天呈白色,春天为灰色 B.千里之堤,溃于蚁穴

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 D.种豆南山下,草盛豆苗稀

13.下列属于生物因素对生物影响的是( )

A.清明雨纷纷,植树又造林 B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.春分麦起身,肥水要跟紧 D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

14.在寒冷的冬季,柳树纷纷落叶,而松树依然葱绿,这是因为( )

A.柳树不适应寒冷的冬季 B.松树比柳树更适应寒冷的冬季

C.柳树和松树都适应寒冷的冬季 D.柳树和松树存在着竞争

15.新型冠状病毒与新型冠状病毒肺炎患者的关系是( )

A.竞争 B.寄生 C.共生 D.捕食

16.造礁珊瑚虫体内的虫黄藻为其提供氧气和有机物,而造礁珊瑚虫为虫黄藻提供二氧化碳和氮磷等无机物。虫黄藻与造礁珊瑚虫之间的关系是( )

A.共生 B.竞争 C.捕食 D.寄生

17.下列关于生物和环境的说法,正确的是( )

A.生物的生活不受非生物因素的影响 B.生物在适应环境的同时,也影响和改变着环境

C.同种生物的个体之间只有竞争关系 D.生物的生活环境是指生物的生存空间

18.下列调查过程中的做法错误的是

A.选择一条生物种类较多的路线 B.见到喜爱的植物要采集起来

C.注意安全,与组内的同学一起行动 D.记录时要实事求是

19.一个生态系统无论大小,都是由( )

A.动物和生物组成 B.生产者、消费者、分解者组成

C.所有生物组成 D.生物部分和非生物部分组成

20.木耳和香菇都是生态系统中的( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.非生物部分

21.养鱼时常把水草放在鱼缸中,其主要作用是( )

A.作为消费者,为鱼提供食物 B.作为生产者,为鱼提供氧气

C.作为消费者,为鱼提供能量 D.作为生产者,为鱼提供二氧化碳

22.地球上最大的生态系统是( )

A.森林生态系统 B.海洋生态系统

C.生物圈 D.荒漠生态系统

23.下列有关生物圈的范围及其定义的叙述中,正确的是( )

A.地球上所有生物能够生活的地方 B.大气圈、水圈和岩石圈的全部

C.地球上所有生物以及它们所生活的环境的总和 D.地球上所有生物的总称

24.生物圈Ⅱ号实验的失败给你什么启示 ( )

A.生物圈是人类和其他生物共同生活的唯一家园

B.说明人类的科学还不够发达

C.人类可以离开生物圈

D.科学实验总会有失败的

25.“绿水青山就是金山银山”体现了可持续发展的理念,下列做法与该理念不相符的是( )

A.调查当地环保状况,积极为政府建言献策

B.倡导垃圾分类,增加资源的循环利用

C.为丰富本地生物多样性,多引进外来物种

D.减少煤炭、石油的利用,开发太阳能、风能、水电等能源

二、连一连(本大题1小题,每线2分,共10分)

26.请将下列生态系统与其相对应的特征用线段连接起来。

(1)湿地生态系统 A、动植物种类丰富,能涵养水源保持水土被称作“地球之肺”

(2)森林生态系统 B、净化水源,蓄洪抗旱被称作“地球之肾”

(3)农田生态系统 C、消费者主要是人,生物种类较少

(4)草原生态系统 D、以农作物为主体,受人工控制

(5)城市生态系统 E、草本植物为主,动植物种类相对较少

三、科学探究(本大题1小题,每空2分,共12分)

27.为了探究环境因素对蚯蚓生活的影响,某学校生物兴趣小组的同学进行了如下探究,请帮助他们完成探究过程:

(1)提出问题并作出假设:

提出问题:_____________________________________?

结合生活经验,可作出假设:_____________________________________。

(2)制定并实施计划:

①取2个大小一样的广口瓶,分别贴上甲、乙标签。将一定量湿润的肥沃土壤均分为2份,在甲瓶中放入1份,将另一份烘干冷却后放入乙瓶。这样做的目的是设置__________实验。

②取10条蚯蚓分别放入两只广口瓶中,两瓶中蚯蚓的大小、数量及生活状况要______。蚯蚓数量用10条,而不是1条,原因是______________________________________。

③将2个装置均放在相同的适宜条件下。

(3)分析实验现象,得出结论:

一段时间后观察,发现蚯蚓蠕动能力明显减弱的是______ (填甲瓶或乙瓶)。

据此可得出结论:______________________________________。

四、综合题(本大题2小题,每空2分,共28分)

28.‘明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。’

(1)上述诗句中提到的生物有________________________

(2)他们生存需要的条件是________________________

(3)既能生活在岩石圈也能生活在水圈的生物是________________________

(4)青蛙的数量日趋减少,造成这种结果的主要原因是________________________和人类的捕杀。对此,你的建议是________________________。

(5)蜻蜓点水,孔雀开屏反映了生物__________的基本特征。

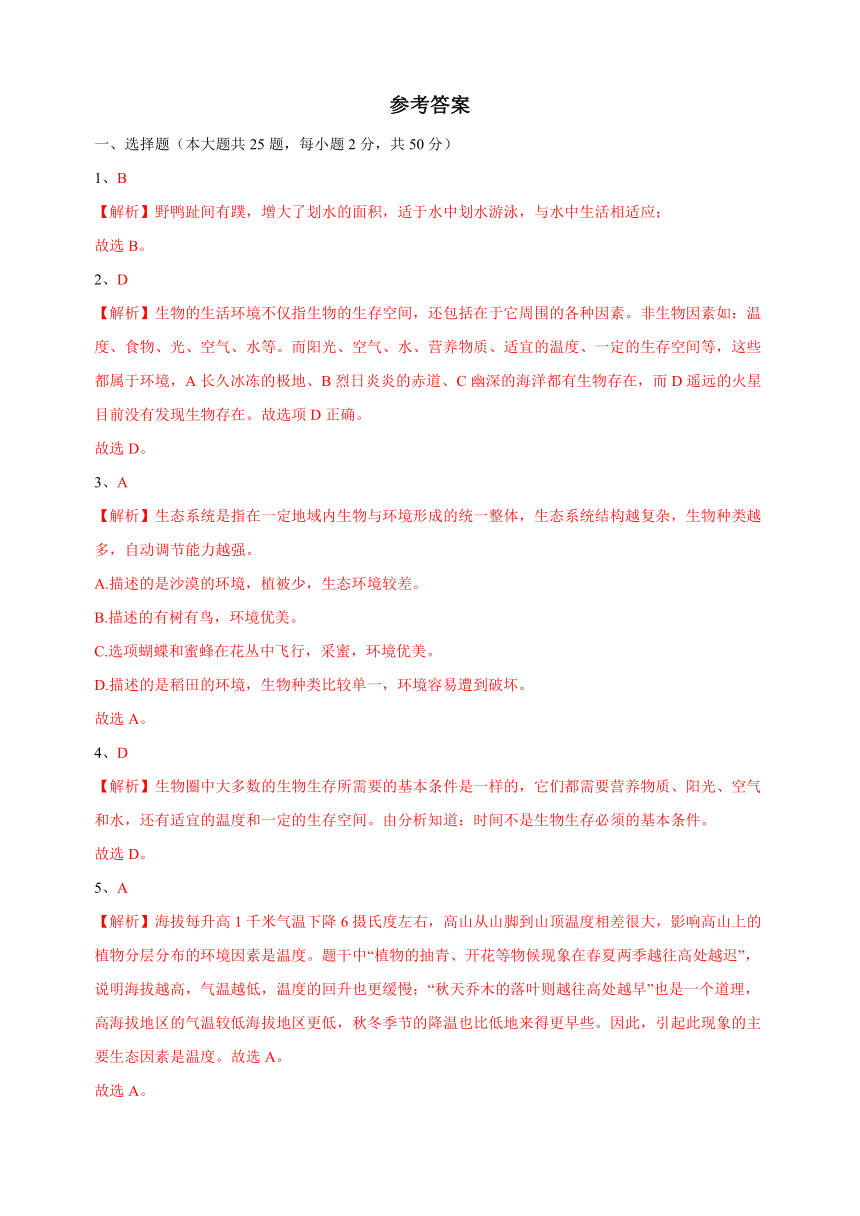

29.小麦生活的环境如下图所示,请据图回答下列问题:

(1)影响小麦生活的非生物因素有_______、_______、_______ 等;

(2)影响小麦生活的生物因素有:_______、_______、_________ 等;

(3)蚜虫和小麦之间是_______ 关系,一群蚂蚁在搬一粒小麦体现了_______关系。

参考答案

一、选择题(本大题共25题,每小题2分,共50分)

1、B

【解析】野鸭趾间有蹼,增大了划水的面积,适于水中划水游泳,与水中生活相适应;

故选B。

2、D

【解析】生物的生活环境不仅指生物的生存空间,还包括在于它周围的各种因素。非生物因素如:温度、食物、光、空气、水等。而阳光、空气、水、营养物质、适宜的温度、一定的生存空间等,这些都属于环境,A长久冰冻的极地、B烈日炎炎的赤道、C幽深的海洋都有生物存在,而D遥远的火星目前没有发现生物存在。故选项D正确。

故选D。

3、A

【解析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一整体,生态系统结构越复杂,生物种类越多,自动调节能力越强。

A.描述的是沙漠的环境,植被少,生态环境较差。

B.描述的有树有鸟,环境优美。

C.选项蝴蝶和蜜蜂在花丛中飞行,采蜜,环境优美。

D.描述的是稻田的环境,生物种类比较单一,环境容易遭到破坏。

故选A。

4、D

【解析】生物圈中大多数的生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。由分析知道:时间不是生物生存必须的基本条件。

故选D。

5、A

【解析】海拔每升高1千米气温下降6摄氏度左右,高山从山脚到山顶温度相差很大,影响高山上的植物分层分布的环境因素是温度。题干中“植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟”,说明海拔越高,气温越低,温度的回升也更缓慢;“秋天乔木的落叶则越往高处越早”也是一个道理,高海拔地区的气温较低海拔地区更低,秋冬季节的降温也比低地来得更早些。因此,引起此现象的主要生态因素是温度。故选A。

故选A。

6、C

【解析】在生长有较多植物的池塘中,常常看到鱼在黎明时浮头甚至跳出水面的现象。这与生物的呼吸作用有密切的关系,植物在白天能够进行光合作用,产生大量氧气,晚上植物只能进行呼吸作用加剧了水中氧气的消耗,所以黎明时分,“鱼浮头或跳出水面”是因为池水中含氧量降低,为了从空气中吸取氧气。

故选C。

7、D

【解析】因为荒漠干旱缺水,所以荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长很多,是为了深入地层中吸收水分。

故选D。

8、B

【解析】大力植树造林可以改善气候、涵养水源、防风固沙、制止水土流失:每一棵树都是一个氧气发生器和二氧化碳吸收器,植树造林能够提高大气的氧含量;森林能涵养水源,在水的自然循环中发挥重要的作用,植物的蒸腾作用能够增加大气湿度,增加降雨量。

故选B。

9、A

【解析】谷雨是二十四节气之一,谷雨是春季最后一个节气,中国明代介绍栽培植物的著作《群芳谱》中有记载:“谷雨,谷得雨而生也”,谷雨前后,适于播种与移栽植物,这体现了非生物因素水分对生物的影响,即环境影响生物。

故选:A。

10、A

【解析】仙人掌的叶变成刺,能减少水分的蒸发,适应干旱的环境,体现了生物对环境的适应,A符合题意;

蚯蚓能疏松土壤增加肥力,说明生物能影响环境,B不符合题意;

“三北”防护林能防风固沙,说明生物能影响环境,C不符合题意;

西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨,属于生物能影响环境,D不符合题意。

故选A。

11、C

【解析】动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。动物适应栖息环境而具有与环境色彩相似的体色,叫做保护色。动物的体色经自然选择后与周围环境相似,有利于捕食猎物,躲避敌害;但动物的保护色不一定使其皮肤美丽。故A、B、D不符合题意, C符合题意,

故选C。

12、A

【解析】A.雷鸟的羽毛在冬天呈白色,春天为灰色,可以防止被敌害发现,同时便于捕食猎物,是对自身的一种保护,这是生物适应环境的一种现象,与题干现象相类似,A符合题意。

B.千里之堤,毁于蚁穴,是生物对环境的影响,B不符合题意。

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开,属于环境中的非生物因素温度对生物的影响,与题干现象不同,C不符合题意。

D. 豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等于竞争关系;草盛,即草多了,草吸收的水、无机盐就多;草还挤占豆苗的生存空间,遮挡阳光影响豆苗的光合作用,导致豆苗生长缓慢,因此才有了 “种豆南山下,草盛豆苗稀”景象,属于生物与生物的关系,D不符合题意。

故选A。

13、B

【解析】A.清明雨纷纷,植树又造林,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,A错误。

B.草是生物,因此种豆南山下,草盛豆苗稀,属于生物因素对生物的影响,B正确。

C.春分麦起身,肥水要跟紧,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,C错误。

D.人间不四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,体现了温度对生物的影响,温度属于非生物因素,不是生物因素,D错误。

故选B。

14、C

【解析】寒冷的冬天,柳树纷纷落叶,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失;还能减少因进行蒸腾作用的热量散失,避免因温度过低而冻伤甚至冻死,因此柳树冬天落叶,是植物对冬季干燥、寒冷环境的一种适应。松树的叶细如针,叶的气孔较少,而且气孔深陷表皮下,叶的表面还有一层蜡质保护,因此蒸腾作用非常弱,可以减少水分以及热量散失,适应冬天寒冷的环境。

故选C。

15、B

【解析】生物因素对生物的影响:①种内关系:种内互助和种内斗争。②种间关系:竞争、捕食、寄生、共生、合作等。

A.竞争是生物之间因为食物、场地、配偶等, 或生活在一起的植物相互争夺水分、无机盐等而发生的关系,A不符合题意。

B.寄生是两种生物生活在一起,对一种生物有利,对另一方造成伤害。新型冠状病毒无细胞结构,只能寄生在新型冠状病毒肺炎患者的细胞内才能增殖,故两者的关系是寄生,B符合题意。

C.共生又叫互利共生,是两种生物彼此互利地生存在一起,对彼此都有利,一旦分开都不能很好的生活, C不符合题意。

D.捕食关系是生物为了获取食物维持生存的一种关系,D不符合题意。

故选B。

16、A

【解析】虫黄藻通过光合作用为珊瑚虫提供有机物作为营养物质,珊瑚虫代谢产生的二氧化碳,无机盐等无机物,可以作为虫黄藻光合作用的原料,因此珊瑚虫和虫黄藻二者之间的关系是共生。

故选A。

17、B

【解析】A.环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:阳光、温度、水、空气、土壤等,A错误。

B.生物适应环境,生物也会影响环境,同时环境也会影响生物,B正确。

C.生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。同种生物的个体之间由于相互争夺食物、配偶、巢穴等,因此会发生竞争关系;但是同种生物的个体之间也有合作关系如蜜蜂、蚂蚁、狒狒、猕猴等。因此同种生物的个体之间既有竞争关系又有合作互助关系,C错误。

D.生物生活的环境部分,既包括生物部分和非生物部分,D错误。

故选B。

18、B

【解析】调查法的步骤:一、明确调查目的,确定调查范围及对象,调查生物时要选择一条生物种类较多的路线,并要爱护生物,不要随便采集,注意安全,与组内的同学一起行动;二、选择调查方式不同的调查课题应采用不同的调查方式。调查法包括抽样调查和全面调查,选择普查还是抽样调查要根据所要考查的对象的特征灵活选用,一般来说,对于具有破坏性的调查、无法进行普查、普查的意义或价值不大时,应选择抽样调查,对于精确度要求高的调查,事关重大的调查往往选用普查。三、制定调查方案、调查提纲及项目。四、实施调查.五、记录数据、并要实事求是,调查材料及数据的整理分析处理。六、撰写调查报告。可见B错误。

故选B。

19、D

【解析】A.动物属于消费者,要想成为一个生态系统,缺少非生物成分,故A错误。

B.生产者、消费者和分解者构成生物成分,缺少非生物成分,故B错误。

C.所有生物是生物成分,缺少非生物成分,不是完整的生态系统,故C错误。

D.一个生态系统都包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者,非生物部分包括光照、水分、温度等,故D正确。

故选D。

20、C

【解析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。大多数细菌、真菌是生态系统中的分解者,它们把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物,可见,细菌和真菌对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用。木耳和香菇属于真菌,营腐生生活,属于分解者。

故选C。

21、B

【解析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成.(2)光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。把新鲜水草放在鱼缸里,水草可以进行光合作用产生氧气,因此能增加鱼缸中氧气的含量,为金鱼提供充足的氧气以促进其长时间的存活。所以,“养鱼时常把水草放在鱼缸中”,其主要作用是:作为生产者,为鱼提供氧气。

故选B。

22、C

【解析】生物圈是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统.其中森林生态系统、海洋生态系统、湿地生态系统被称为地球的三大生态系统,湿地生态系统被称为“地球之肾”,被称为地球之肺的是森林生态系统。

故选C。

23、C

【解析】A、生物圈是生物和环境的总和,地球上所有生物能够生活的地方只是生物圈的环境部分,A错误;

B、生物圈包括大气圈的底部,水圈的大部和岩石圈的表面。B错误。

C、地球上所有生物以及它们所生活的环境的总和就是生物圈,C正确;

D、地球上所有生物的总称只是生物圈的生物部分,不是生物圈本身,D错误。

故选C。

24、A

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈是人类和所有生物赖以生存的唯一家园,是地球上最大的生态系统,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存,科学家将它称为生物圈Ⅰ号。生物圈Ⅱ号是科学家模拟生物圈Ⅰ号建造的一个实验基地,虽然科学家利用先进的技术想办法提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和生存空间等条件,但最后仍然以失败告终,它用事实告诉我们,迄今为止,生物圈仍是人类和其它生物的唯一家园。

故选A。

25、C

【解析】保护环境人人有责,调查当地环保状况,积极为政府建言献策,体现了可持续发展的理念,故A正确;倡导垃圾分类,增加资源的循环利用,减轻环境污染,体现了可持续发展的理念,故B正确;引进外来物种,往往缺乏天敌,使外来物种对新的生态环境造成严重的危害,不利于可持续性发展,故C错误;减少煤炭、石油的利用,开发太阳能、风能、水电等能源,体现了低碳环保的生活意识,有利于生态环境的可持续发展,故D正确。

故选C。

二、连一连(本大题1小题,每线2分,共10分)

26、

【解析】湿地生态系统中,沼泽植物占优势,具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,被称作“地球之肾”;

森林生态系统在防风固沙、涵养水源、保持水土等方面起着重要的作用,被称作“地球之肺”;

农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少,受人工控制;

草原生态系统分布在半干旱地区,年降雨量很少;缺乏高大的植物,草本植物为主,动植物种类较少,在水土保持和防风固沙等方面起着重要作用;

城市生态系统是最脆弱的生态系统。植物的种类少,消费者主要是人,生物种类较少。

三、科学探究(本大题1小题,每空2分,共12分)

27、

(1)水分对蚯蚓的生活有影响吗水分对蚯蚓的生活有影响

(2)对照相同避免偶然因素,提高实验结果的可靠性

(3)乙瓶水分对蚯蚓的生活有影响

【解析】(1)根据问题“水分对蚯蚓的生活有影响吗?”可以假设环境因素水分对蚯蚓的生活有影响。(2)实验操作步骤是:①取两个广口瓶,分别编号甲、乙;②甲瓶放入湿润的肥沃土壤,乙瓶放入等量烘干的肥沃土壤,然后分别放入5条蚯蚓,1条蚯蚓可能具有偶然因素,多选取几只可避免;然后进行观察。对照实验只有一个变量,其它量都相同。(3)蚯蚓靠湿润的体壁呼吸,如果体壁干燥就无法呼吸。因此预测实验结果是:乙瓶中的蚯蚓蠕动惭惭减弱,一段时间后就不动了。(4)可以得出结论:水分对蚯蚓的生活有影响。

四、综合题(本大题2小题,每空2分,共28分)

28、

(1)鹊、蝉、青蛙、水稻

(2)营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间

(3)青蛙

(4)水污染和人类的滥捕滥杀保护水域环境

(5)繁殖后代

【解析】(1)诗句中鹊是鸟类,蝉属于节肢动物中的昆虫纲,青蛙是两栖动物,还有水稻。

(2)生物圈中动物、植物等所有生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。

(3)两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体既能生活在水中,也能生活在陆地上,用肺呼吸,同时用皮肤辅助呼吸,青蛙既能在岩石圈又能在水圈生活。

(4)青蛙的生殖和发育离不开水,因此水无污染直接影响青蛙的生存,此外人类的滥捕滥杀是青蛙受到破坏的又一重要原因,因此要保护水域环境。

(5)“蜻蜓点水”是蜻蜓在产卵,孔雀开屏是求偶行为,因此,“蜻蜓点水”,“孔雀开屏”反映的生物基本特征是“生物能繁殖后代”。

29、

(1)阳光温度水

(2)蚜虫蜘蛛蚯蚓

(3)捕食合作

【解析】影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。可概括为如下图:

(1)、(2)环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某一种生物生活的其他生物,因此影响小麦生长的非生物因素有:阳光、温度、水等。影响小麦生活的生物因素有:蚜虫、蜘蛛、蚯蚓等。

(3)捕食关系是生物与生物之间吃与被吃的关系,麦田中可以吃小麦的是蚜虫、田鼠。因此蚜虫和小麦之间是捕食关系;合作关系是生物与生物之间需要彼此合作、密切配合才能维持群体的正常生存的关系,因此一群蚂蚁在搬一粒小麦体现了合作关系。

班级:___________ 姓名:___________ 学号:___________

(考试时间:60分钟 试卷满分:100分)

一、选择题(本大题共25题,每小题2分,共50分)

1.各种动植物都以不同的方式表现出对环境的适应,野鸭趾间有蹼是对( )生活的适应。

A.沙漠 B.水中 C.陆地 D.空中

2.目前生物的生存环境不包括( )

A.长久冰冻的极地 B.烈日炎炎的赤道

C.幽深的海洋 D.遥远的火星

3.下列诗句都描述了各种自然景观,从诗中描述的情景看,生态环境较差的是( )

A.大漠孤烟直,长河落日圆 B.两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天

C.穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞 D.稻花香里说丰年,听取蛙声一片

4.对生物的生存来说,不是它生长的基本条件的是

A.一定的生存空间 B.适宜的温度 C.营养物质 D.时间

5.竺可桢《大自然的语言》中提到“植物的抽青、开花等现象在春夏两季越往高处越迟,而到秋天乔木的落叶则越往高处越早”。引起此现象的主要生态因素是( )

A.温度 B.阳光 C.空气 D.水

6.在生长着许多水生植物的池塘中养鱼,经常可以看到鱼在黎明时浮头,其原因是( )

A.鱼需要到水面觅食 B.鱼喜欢阳光的刺激

C.池水中含氧量降低 D.池塘表层水较温暖

7.荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长得多,这主要是( )

A.骆驼刺喜欢沙土 B.骆驼刺怕被风刮走

C.骆驼刺需要营养物质 D.骆驼刺对缺水环境的适应

8.在内陆地区大面积植树造林,能够( )

A.增加空气湿度,减少降雨量 B.增加空气湿度,增加降雨量

C.提高大气氧含量,减少降雨量 D.降低大气氧含量,增加降雨量

9.“谷雨,谷得雨而生也。”谷雨前后适于播种和移栽植物,这说明( )

A.环境影响生物 B.生物影响环境

C.生物适应环境 D.环境适应生物

10.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是( )

A.仙人掌的叶变成刺 B.蚯蚓能疏松土壤增加肥力

C.“三北”防护林能防风固沙 D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

11.下列哪项不是动物保护色的含义( )

A.使动物容易躲避敌害 B.有利于动物捕食猎物

C.能保护动物的皮肤的美丽 D.动物的体色与周围环境相似

12.沙漠中仙人掌的叶子变成刺而存活。下列与此现象相类似的是( )

A.雷鸟的羽毛在冬天呈白色,春天为灰色 B.千里之堤,溃于蚁穴

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 D.种豆南山下,草盛豆苗稀

13.下列属于生物因素对生物影响的是( )

A.清明雨纷纷,植树又造林 B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.春分麦起身,肥水要跟紧 D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

14.在寒冷的冬季,柳树纷纷落叶,而松树依然葱绿,这是因为( )

A.柳树不适应寒冷的冬季 B.松树比柳树更适应寒冷的冬季

C.柳树和松树都适应寒冷的冬季 D.柳树和松树存在着竞争

15.新型冠状病毒与新型冠状病毒肺炎患者的关系是( )

A.竞争 B.寄生 C.共生 D.捕食

16.造礁珊瑚虫体内的虫黄藻为其提供氧气和有机物,而造礁珊瑚虫为虫黄藻提供二氧化碳和氮磷等无机物。虫黄藻与造礁珊瑚虫之间的关系是( )

A.共生 B.竞争 C.捕食 D.寄生

17.下列关于生物和环境的说法,正确的是( )

A.生物的生活不受非生物因素的影响 B.生物在适应环境的同时,也影响和改变着环境

C.同种生物的个体之间只有竞争关系 D.生物的生活环境是指生物的生存空间

18.下列调查过程中的做法错误的是

A.选择一条生物种类较多的路线 B.见到喜爱的植物要采集起来

C.注意安全,与组内的同学一起行动 D.记录时要实事求是

19.一个生态系统无论大小,都是由( )

A.动物和生物组成 B.生产者、消费者、分解者组成

C.所有生物组成 D.生物部分和非生物部分组成

20.木耳和香菇都是生态系统中的( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.非生物部分

21.养鱼时常把水草放在鱼缸中,其主要作用是( )

A.作为消费者,为鱼提供食物 B.作为生产者,为鱼提供氧气

C.作为消费者,为鱼提供能量 D.作为生产者,为鱼提供二氧化碳

22.地球上最大的生态系统是( )

A.森林生态系统 B.海洋生态系统

C.生物圈 D.荒漠生态系统

23.下列有关生物圈的范围及其定义的叙述中,正确的是( )

A.地球上所有生物能够生活的地方 B.大气圈、水圈和岩石圈的全部

C.地球上所有生物以及它们所生活的环境的总和 D.地球上所有生物的总称

24.生物圈Ⅱ号实验的失败给你什么启示 ( )

A.生物圈是人类和其他生物共同生活的唯一家园

B.说明人类的科学还不够发达

C.人类可以离开生物圈

D.科学实验总会有失败的

25.“绿水青山就是金山银山”体现了可持续发展的理念,下列做法与该理念不相符的是( )

A.调查当地环保状况,积极为政府建言献策

B.倡导垃圾分类,增加资源的循环利用

C.为丰富本地生物多样性,多引进外来物种

D.减少煤炭、石油的利用,开发太阳能、风能、水电等能源

二、连一连(本大题1小题,每线2分,共10分)

26.请将下列生态系统与其相对应的特征用线段连接起来。

(1)湿地生态系统 A、动植物种类丰富,能涵养水源保持水土被称作“地球之肺”

(2)森林生态系统 B、净化水源,蓄洪抗旱被称作“地球之肾”

(3)农田生态系统 C、消费者主要是人,生物种类较少

(4)草原生态系统 D、以农作物为主体,受人工控制

(5)城市生态系统 E、草本植物为主,动植物种类相对较少

三、科学探究(本大题1小题,每空2分,共12分)

27.为了探究环境因素对蚯蚓生活的影响,某学校生物兴趣小组的同学进行了如下探究,请帮助他们完成探究过程:

(1)提出问题并作出假设:

提出问题:_____________________________________?

结合生活经验,可作出假设:_____________________________________。

(2)制定并实施计划:

①取2个大小一样的广口瓶,分别贴上甲、乙标签。将一定量湿润的肥沃土壤均分为2份,在甲瓶中放入1份,将另一份烘干冷却后放入乙瓶。这样做的目的是设置__________实验。

②取10条蚯蚓分别放入两只广口瓶中,两瓶中蚯蚓的大小、数量及生活状况要______。蚯蚓数量用10条,而不是1条,原因是______________________________________。

③将2个装置均放在相同的适宜条件下。

(3)分析实验现象,得出结论:

一段时间后观察,发现蚯蚓蠕动能力明显减弱的是______ (填甲瓶或乙瓶)。

据此可得出结论:______________________________________。

四、综合题(本大题2小题,每空2分,共28分)

28.‘明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。’

(1)上述诗句中提到的生物有________________________

(2)他们生存需要的条件是________________________

(3)既能生活在岩石圈也能生活在水圈的生物是________________________

(4)青蛙的数量日趋减少,造成这种结果的主要原因是________________________和人类的捕杀。对此,你的建议是________________________。

(5)蜻蜓点水,孔雀开屏反映了生物__________的基本特征。

29.小麦生活的环境如下图所示,请据图回答下列问题:

(1)影响小麦生活的非生物因素有_______、_______、_______ 等;

(2)影响小麦生活的生物因素有:_______、_______、_________ 等;

(3)蚜虫和小麦之间是_______ 关系,一群蚂蚁在搬一粒小麦体现了_______关系。

参考答案

一、选择题(本大题共25题,每小题2分,共50分)

1、B

【解析】野鸭趾间有蹼,增大了划水的面积,适于水中划水游泳,与水中生活相适应;

故选B。

2、D

【解析】生物的生活环境不仅指生物的生存空间,还包括在于它周围的各种因素。非生物因素如:温度、食物、光、空气、水等。而阳光、空气、水、营养物质、适宜的温度、一定的生存空间等,这些都属于环境,A长久冰冻的极地、B烈日炎炎的赤道、C幽深的海洋都有生物存在,而D遥远的火星目前没有发现生物存在。故选项D正确。

故选D。

3、A

【解析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一整体,生态系统结构越复杂,生物种类越多,自动调节能力越强。

A.描述的是沙漠的环境,植被少,生态环境较差。

B.描述的有树有鸟,环境优美。

C.选项蝴蝶和蜜蜂在花丛中飞行,采蜜,环境优美。

D.描述的是稻田的环境,生物种类比较单一,环境容易遭到破坏。

故选A。

4、D

【解析】生物圈中大多数的生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。由分析知道:时间不是生物生存必须的基本条件。

故选D。

5、A

【解析】海拔每升高1千米气温下降6摄氏度左右,高山从山脚到山顶温度相差很大,影响高山上的植物分层分布的环境因素是温度。题干中“植物的抽青、开花等物候现象在春夏两季越往高处越迟”,说明海拔越高,气温越低,温度的回升也更缓慢;“秋天乔木的落叶则越往高处越早”也是一个道理,高海拔地区的气温较低海拔地区更低,秋冬季节的降温也比低地来得更早些。因此,引起此现象的主要生态因素是温度。故选A。

故选A。

6、C

【解析】在生长有较多植物的池塘中,常常看到鱼在黎明时浮头甚至跳出水面的现象。这与生物的呼吸作用有密切的关系,植物在白天能够进行光合作用,产生大量氧气,晚上植物只能进行呼吸作用加剧了水中氧气的消耗,所以黎明时分,“鱼浮头或跳出水面”是因为池水中含氧量降低,为了从空气中吸取氧气。

故选C。

7、D

【解析】因为荒漠干旱缺水,所以荒漠中生活的骆驼刺,地下的根比地上部分长很多,是为了深入地层中吸收水分。

故选D。

8、B

【解析】大力植树造林可以改善气候、涵养水源、防风固沙、制止水土流失:每一棵树都是一个氧气发生器和二氧化碳吸收器,植树造林能够提高大气的氧含量;森林能涵养水源,在水的自然循环中发挥重要的作用,植物的蒸腾作用能够增加大气湿度,增加降雨量。

故选B。

9、A

【解析】谷雨是二十四节气之一,谷雨是春季最后一个节气,中国明代介绍栽培植物的著作《群芳谱》中有记载:“谷雨,谷得雨而生也”,谷雨前后,适于播种与移栽植物,这体现了非生物因素水分对生物的影响,即环境影响生物。

故选:A。

10、A

【解析】仙人掌的叶变成刺,能减少水分的蒸发,适应干旱的环境,体现了生物对环境的适应,A符合题意;

蚯蚓能疏松土壤增加肥力,说明生物能影响环境,B不符合题意;

“三北”防护林能防风固沙,说明生物能影响环境,C不符合题意;

西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨,属于生物能影响环境,D不符合题意。

故选A。

11、C

【解析】动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色。动物适应栖息环境而具有与环境色彩相似的体色,叫做保护色。动物的体色经自然选择后与周围环境相似,有利于捕食猎物,躲避敌害;但动物的保护色不一定使其皮肤美丽。故A、B、D不符合题意, C符合题意,

故选C。

12、A

【解析】A.雷鸟的羽毛在冬天呈白色,春天为灰色,可以防止被敌害发现,同时便于捕食猎物,是对自身的一种保护,这是生物适应环境的一种现象,与题干现象相类似,A符合题意。

B.千里之堤,毁于蚁穴,是生物对环境的影响,B不符合题意。

C.忽如一夜春风来,千树万树梨花开,属于环境中的非生物因素温度对生物的影响,与题干现象不同,C不符合题意。

D. 豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等于竞争关系;草盛,即草多了,草吸收的水、无机盐就多;草还挤占豆苗的生存空间,遮挡阳光影响豆苗的光合作用,导致豆苗生长缓慢,因此才有了 “种豆南山下,草盛豆苗稀”景象,属于生物与生物的关系,D不符合题意。

故选A。

13、B

【解析】A.清明雨纷纷,植树又造林,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,A错误。

B.草是生物,因此种豆南山下,草盛豆苗稀,属于生物因素对生物的影响,B正确。

C.春分麦起身,肥水要跟紧,体现了水对生物的影响,水属于非生物因素,不是生物因素,C错误。

D.人间不四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,体现了温度对生物的影响,温度属于非生物因素,不是生物因素,D错误。

故选B。

14、C

【解析】寒冷的冬天,柳树纷纷落叶,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失;还能减少因进行蒸腾作用的热量散失,避免因温度过低而冻伤甚至冻死,因此柳树冬天落叶,是植物对冬季干燥、寒冷环境的一种适应。松树的叶细如针,叶的气孔较少,而且气孔深陷表皮下,叶的表面还有一层蜡质保护,因此蒸腾作用非常弱,可以减少水分以及热量散失,适应冬天寒冷的环境。

故选C。

15、B

【解析】生物因素对生物的影响:①种内关系:种内互助和种内斗争。②种间关系:竞争、捕食、寄生、共生、合作等。

A.竞争是生物之间因为食物、场地、配偶等, 或生活在一起的植物相互争夺水分、无机盐等而发生的关系,A不符合题意。

B.寄生是两种生物生活在一起,对一种生物有利,对另一方造成伤害。新型冠状病毒无细胞结构,只能寄生在新型冠状病毒肺炎患者的细胞内才能增殖,故两者的关系是寄生,B符合题意。

C.共生又叫互利共生,是两种生物彼此互利地生存在一起,对彼此都有利,一旦分开都不能很好的生活, C不符合题意。

D.捕食关系是生物为了获取食物维持生存的一种关系,D不符合题意。

故选B。

16、A

【解析】虫黄藻通过光合作用为珊瑚虫提供有机物作为营养物质,珊瑚虫代谢产生的二氧化碳,无机盐等无机物,可以作为虫黄藻光合作用的原料,因此珊瑚虫和虫黄藻二者之间的关系是共生。

故选A。

17、B

【解析】A.环境中影响生物生活和分布的因素称为生态因素,可以分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:阳光、温度、水、空气、土壤等,A错误。

B.生物适应环境,生物也会影响环境,同时环境也会影响生物,B正确。

C.生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。同种生物的个体之间由于相互争夺食物、配偶、巢穴等,因此会发生竞争关系;但是同种生物的个体之间也有合作关系如蜜蜂、蚂蚁、狒狒、猕猴等。因此同种生物的个体之间既有竞争关系又有合作互助关系,C错误。

D.生物生活的环境部分,既包括生物部分和非生物部分,D错误。

故选B。

18、B

【解析】调查法的步骤:一、明确调查目的,确定调查范围及对象,调查生物时要选择一条生物种类较多的路线,并要爱护生物,不要随便采集,注意安全,与组内的同学一起行动;二、选择调查方式不同的调查课题应采用不同的调查方式。调查法包括抽样调查和全面调查,选择普查还是抽样调查要根据所要考查的对象的特征灵活选用,一般来说,对于具有破坏性的调查、无法进行普查、普查的意义或价值不大时,应选择抽样调查,对于精确度要求高的调查,事关重大的调查往往选用普查。三、制定调查方案、调查提纲及项目。四、实施调查.五、记录数据、并要实事求是,调查材料及数据的整理分析处理。六、撰写调查报告。可见B错误。

故选B。

19、D

【解析】A.动物属于消费者,要想成为一个生态系统,缺少非生物成分,故A错误。

B.生产者、消费者和分解者构成生物成分,缺少非生物成分,故B错误。

C.所有生物是生物成分,缺少非生物成分,不是完整的生态系统,故C错误。

D.一个生态系统都包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者、消费者和分解者,非生物部分包括光照、水分、温度等,故D正确。

故选D。

20、C

【解析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。大多数细菌、真菌是生态系统中的分解者,它们把动植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物吸收和利用,进而制造有机物,可见,细菌和真菌对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用。木耳和香菇属于真菌,营腐生生活,属于分解者。

故选C。

21、B

【解析】(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成.(2)光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。把新鲜水草放在鱼缸里,水草可以进行光合作用产生氧气,因此能增加鱼缸中氧气的含量,为金鱼提供充足的氧气以促进其长时间的存活。所以,“养鱼时常把水草放在鱼缸中”,其主要作用是:作为生产者,为鱼提供氧气。

故选B。

22、C

【解析】生物圈是生物与环境构成的一个统一的整体,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深处,厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面;包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统.其中森林生态系统、海洋生态系统、湿地生态系统被称为地球的三大生态系统,湿地生态系统被称为“地球之肾”,被称为地球之肺的是森林生态系统。

故选C。

23、C

【解析】A、生物圈是生物和环境的总和,地球上所有生物能够生活的地方只是生物圈的环境部分,A错误;

B、生物圈包括大气圈的底部,水圈的大部和岩石圈的表面。B错误。

C、地球上所有生物以及它们所生活的环境的总和就是生物圈,C正确;

D、地球上所有生物的总称只是生物圈的生物部分,不是生物圈本身,D错误。

故选C。

24、A

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈是人类和所有生物赖以生存的唯一家园,是地球上最大的生态系统,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存,科学家将它称为生物圈Ⅰ号。生物圈Ⅱ号是科学家模拟生物圈Ⅰ号建造的一个实验基地,虽然科学家利用先进的技术想办法提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和生存空间等条件,但最后仍然以失败告终,它用事实告诉我们,迄今为止,生物圈仍是人类和其它生物的唯一家园。

故选A。

25、C

【解析】保护环境人人有责,调查当地环保状况,积极为政府建言献策,体现了可持续发展的理念,故A正确;倡导垃圾分类,增加资源的循环利用,减轻环境污染,体现了可持续发展的理念,故B正确;引进外来物种,往往缺乏天敌,使外来物种对新的生态环境造成严重的危害,不利于可持续性发展,故C错误;减少煤炭、石油的利用,开发太阳能、风能、水电等能源,体现了低碳环保的生活意识,有利于生态环境的可持续发展,故D正确。

故选C。

二、连一连(本大题1小题,每线2分,共10分)

26、

【解析】湿地生态系统中,沼泽植物占优势,具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,被称作“地球之肾”;

森林生态系统在防风固沙、涵养水源、保持水土等方面起着重要的作用,被称作“地球之肺”;

农田生态系统是人工的生态系统,以农作物为主体,动植物种类相对较少,受人工控制;

草原生态系统分布在半干旱地区,年降雨量很少;缺乏高大的植物,草本植物为主,动植物种类较少,在水土保持和防风固沙等方面起着重要作用;

城市生态系统是最脆弱的生态系统。植物的种类少,消费者主要是人,生物种类较少。

三、科学探究(本大题1小题,每空2分,共12分)

27、

(1)水分对蚯蚓的生活有影响吗水分对蚯蚓的生活有影响

(2)对照相同避免偶然因素,提高实验结果的可靠性

(3)乙瓶水分对蚯蚓的生活有影响

【解析】(1)根据问题“水分对蚯蚓的生活有影响吗?”可以假设环境因素水分对蚯蚓的生活有影响。(2)实验操作步骤是:①取两个广口瓶,分别编号甲、乙;②甲瓶放入湿润的肥沃土壤,乙瓶放入等量烘干的肥沃土壤,然后分别放入5条蚯蚓,1条蚯蚓可能具有偶然因素,多选取几只可避免;然后进行观察。对照实验只有一个变量,其它量都相同。(3)蚯蚓靠湿润的体壁呼吸,如果体壁干燥就无法呼吸。因此预测实验结果是:乙瓶中的蚯蚓蠕动惭惭减弱,一段时间后就不动了。(4)可以得出结论:水分对蚯蚓的生活有影响。

四、综合题(本大题2小题,每空2分,共28分)

28、

(1)鹊、蝉、青蛙、水稻

(2)营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间

(3)青蛙

(4)水污染和人类的滥捕滥杀保护水域环境

(5)繁殖后代

【解析】(1)诗句中鹊是鸟类,蝉属于节肢动物中的昆虫纲,青蛙是两栖动物,还有水稻。

(2)生物圈中动物、植物等所有生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。

(3)两栖动物幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体既能生活在水中,也能生活在陆地上,用肺呼吸,同时用皮肤辅助呼吸,青蛙既能在岩石圈又能在水圈生活。

(4)青蛙的生殖和发育离不开水,因此水无污染直接影响青蛙的生存,此外人类的滥捕滥杀是青蛙受到破坏的又一重要原因,因此要保护水域环境。

(5)“蜻蜓点水”是蜻蜓在产卵,孔雀开屏是求偶行为,因此,“蜻蜓点水”,“孔雀开屏”反映的生物基本特征是“生物能繁殖后代”。

29、

(1)阳光温度水

(2)蚜虫蜘蛛蚯蚓

(3)捕食合作

【解析】影响生物生活的环境因素可以分为两类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,另一类是生物因素。可概括为如下图:

(1)、(2)环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某一种生物生活的其他生物,因此影响小麦生长的非生物因素有:阳光、温度、水等。影响小麦生活的生物因素有:蚜虫、蜘蛛、蚯蚓等。

(3)捕食关系是生物与生物之间吃与被吃的关系,麦田中可以吃小麦的是蚜虫、田鼠。因此蚜虫和小麦之间是捕食关系;合作关系是生物与生物之间需要彼此合作、密切配合才能维持群体的正常生存的关系,因此一群蚂蚁在搬一粒小麦体现了合作关系。