第1节地球上的水

图片预览

文档简介

讲义稿

学生: 科目: 科学 第 一 阶段第 次课 教师:

课 题 地球上的水

教学目标 1.知道地球上主要水体的名称和分布,并能描述水体之间联系的途径。2.通过对一些自然现象的观察,认识水体运动的基本特点。3.通过学习,认识水对人类生存和发展的重要性,使学生树立保护水源、 节约用水的观念。

重点、难点 重点:1.地球上主要水体的名称和分布。 2.水的循环和水体的运动。难点:水循环的过程。

考点及考试要求 一、地球上水的组成和分布二、水的重要性三、水的循环

教学内容

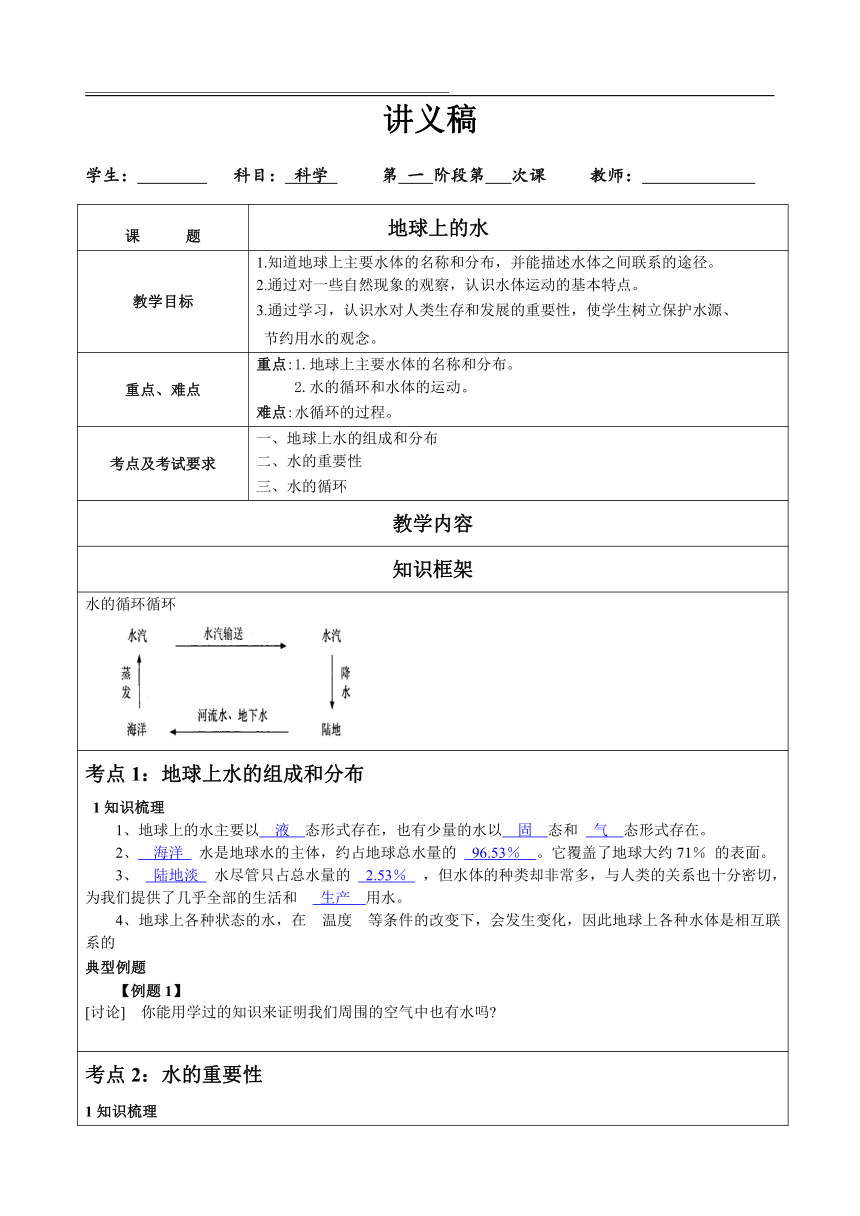

知识框架

水的循环循环

考点1:地球上水的组成和分布 1知识梳理 1、地球上的水主要以 液 态形式存在,也有少量的水以 固 态和 气 态形式存在。 2、 海洋 水是地球水的主体,约占地球总水量的 96.53% 。它覆盖了地球大约71% 的表面。 3、 陆地淡 水尽管只占总水量的 2.53% ,但水体的种类却非常多,与人类的关系也十分密切,为我们提供了几乎全部的生活和 生产 用水。 4、地球上各种状态的水,在 温度 等条件的改变下,会发生变化,因此地球上各种水体是相互联系的典型例题 【例题1】[讨论] 你能用学过的知识来证明我们周围的空气中也有水吗

考点2:水的重要性1知识梳理问题引导:(1)夏天吃西瓜时,有很多西瓜汁,说明什么? (2)把黄瓜切开,撒少许盐,过一会有很多水渗出,这说明什么? 1.水是生物 生存 所需的最基本物质之一。人和所有的动植物都需要水。如果生物体内缺水到一定程度,生命就会停止。 2.水和生命的关系。 (1)水是地球生命有机体的组成之一。 人体中含水量占人体总重的 2/3以上 ,一般动物含水量占体重的 70%~80% ,其中水母占 98% ,草本植物中约占 70%~85% 。 (2)水参与地球生物体的活动过程,即生物的 生命 活动也离不开水。例如种子萌发的外界条件之一就是 要有充足水分 。 (3)长期生存在不同水分条件下的生命体,为了适应当地水分供给特点,往往会形成特定的行为特点和生理结构特点。例如生活在沙漠地区的仙人掌,为了得到并保证充足的水分,茎、叶的形态都发生了变化,能有效防止水分的蒸发,而根却非常发达,可达几十米深。(举例:气根,叶刺,骆驼)(4)总之,水对生命活动可以说是至关重要的。对人来说,水比食物更重要。

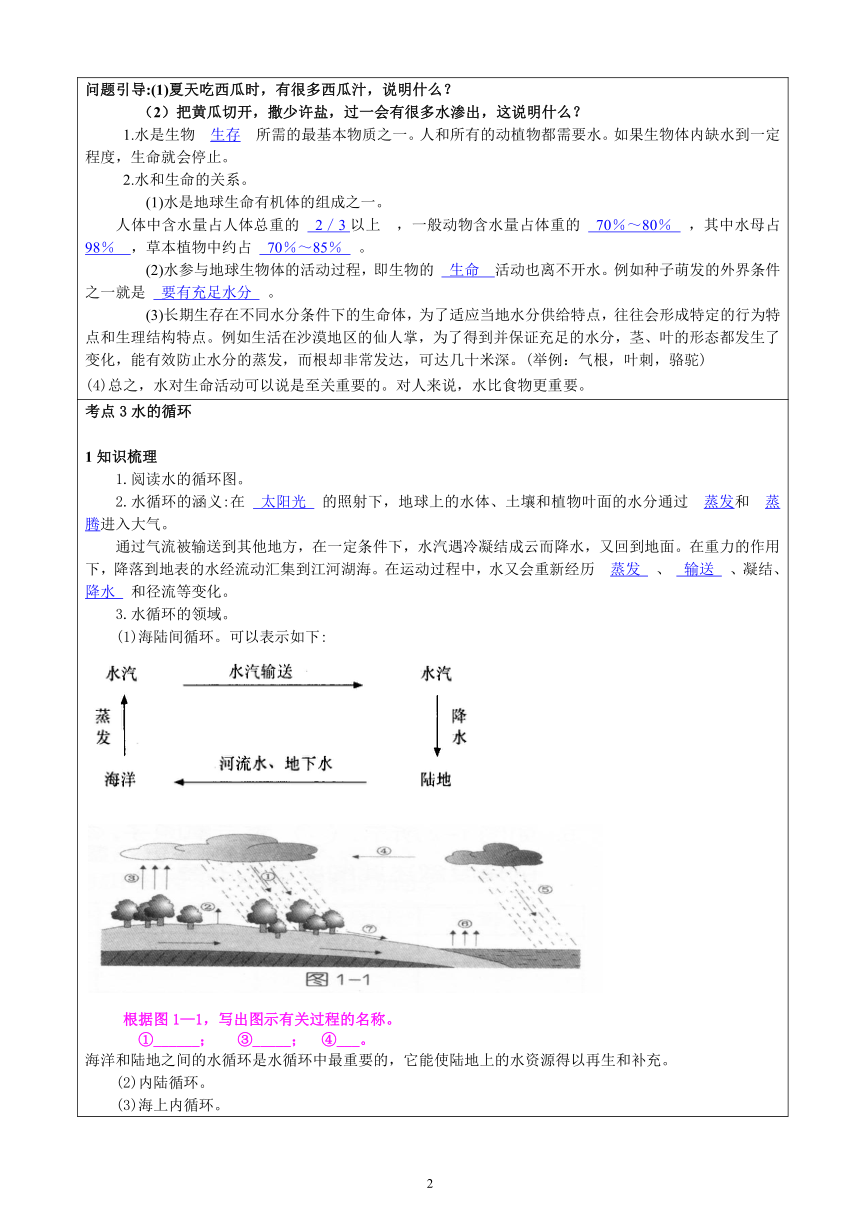

考点3水的循环1知识梳理 1.阅读水的循环图。 2.水循环的涵义:在 太阳光 的照射下,地球上的水体、土壤和植物叶面的水分通过 蒸发和 蒸腾进入大气。 通过气流被输送到其他地方,在一定条件下,水汽遇冷凝结成云而降水,又回到地面。在重力的作用下,降落到地表的水经流动汇集到江河湖海。在运动过程中,水又会重新经历 蒸发 、 输送 、凝结、 降水 和径流等变化。 3.水循环的领域。(1)海陆间循环。可以表示如下: SHAPE \* MERGEFORMAT 根据图1—1,写出图示有关过程的名称。 ①______; ③_____; ④___。海洋和陆地之间的水循环是水循环中最重要的,它能使陆地上的水资源得以再生和补充。 (2)内陆循环。(3)海上内循环。小结:一、地球上水的组成和分布1、水的状态:固态、液态、气态2、水的分布:海洋、大气、生物体、陆地(河流、湖泊、沼泽、冰川、地下等)3、水体分类:分类1:海洋水、陆地水、大气水、生物水 分类2:淡水、咸水4、水的比例二:水与生命1、水是地球生命 有机体的组成成分之一 2、水参与地球生物体的生命活动3、不同环境下的生物,对水的适应能力不同三:水循环1、水循环的过程:成因:水的三态变化(内因);太阳辐射、地心引力(外因)环节:蒸发、蒸腾,水汽输送、降水、地表径流、地下径流等途径: 海陆间循环(海洋—大气—陆地)海上内循环 (海洋—大气) 陆上内循环(陆地---大气)2、水循环的重要性: 水循环是地球上各水体间相互联系的纽带,使水圈成为一个动态的系统。 通过水循环,使海洋源源不断地向陆地供应淡水,滋润着土地,哺育着生命

水资源分布:一、水资源的分布可利用的水相当于该区域在一段时间内降水的总量和同期蒸发损失的水量之差,即可提供地表和地下径流的水。与该地区的水循环活跃程度密切相关。1、 时空分布不均衡。赤道附近,沿海地区水资源比较丰富,而热带沙漠地区、中纬内陆地区的水资源比较贫乏。全球200多个国家和地区中,水资源最丰富的是南美的巴西,其次是俄罗斯、加拿大、美国、印尼和中国。2、人均拥有量差异大。我国人均水资源是世界水平的1/4。是世界的缺水国家之一。二、 我国的水资源师:谈谈你对我国水资源情况的了解( 夏秋季丰富,冬春季短缺,且降水年际变化很大。东南部多,西北部少。)三、水的重要性: 1、水是生命有机体的重要组成部分 2、水参与地球生命体的活动过程 举例:绿色植物A.光合作用 B.承担输送养分的任务 C.蒸腾调温3、长期生存在不同水分条件下的生命体为适应当地水分供给特点,往往会形成特定的行为特点和生理结构特点。(举例:气根、叶刺、骆驼)4、水是人类生存必不可少的物质之一,说出水与人类生活、生产的有什么密切联系。(饮用、灌溉、洗涤、工业用水等)我们说过地球是一个蔚蓝色的水球。从理论上看水资源是取之不尽,用之不竭的,但事实上呢?————不是这样的。地球上的水绝大部分是海水,海水中溶解了大量人类不能直接食用的盐类物质。而我们生活、生产却需要淡水。人们利用较多的是河流水、淡水湖泊水和埋藏比较浅的地下水。又由于地球上不同地区水循环的不均衡性和人口分布的不均衡性使得许多珍贵的河水、淡水湖泊和浅层地下水难以利用。从循环的角度看,每年可供人类有效利用的淡水只有约9000立方千米。而工业化以来所带来的严重水体污染,又使得水资源降低了利用的价值。所以,节水护水是当前人类面临的重大课题。(以上资料可作为作业在课前布置,让学生学会调查和收集资料,在课上可进行交流,互相补充。)讨论:你家里的日常用水主要来自哪种水体?这种水体在地球水体中所占的比例如何? 今年夏天已经到来。在如此炎热的二个多月中,除了高温难耐,人们生活、生产中随之又产生了两大难题,水、电资源的紧张。谈谈你的了解和看法,说说你和你的家人是否有了节约能源意识,你们是怎么做的?水是自然界最重要的资源,没有水就没有生命。虽然地球上有大量的水,但人类能直接饮用的谈水资源却很少,所以,通过这节课的学习我们应树立节水的观念。

课后巩固:【课后练习】

针对性练习:

1.地球上储量最大的水体是 ( )

A.海洋水 D.陆地水 C.冰川水 D.湖泊水

2.陆地水是人们生产、生活用水的主要来源,而人类较易利用的只占淡水总储量的0.3%,它主要包括 ( )

A.河水、湖泊水、地下水 B.陆地水、冰川、江河水

C.江河水、淡水湖泊水、冰川 D.江河水、淡水湖泊水、浅层地下水

3.下列生物体中含水量最多的是 ( )

A.青蛙 B.水母 C.人体 D.植物种子

4.地球上的水呈 态、 态和 态,分布于 、 和大气中,形成 水、 水和大气水,大气水主要是由 水蒸发而来。

5.分布在地球各处的水通过 、 、 、 ,沿地表或地下流动等一系列环节和过程紧密地联系在一起,并在进行着持续不断的循环。

6.水是 生存所需的最基本的物质之一,因为水不仅是 的重要组成部分,而且生物的 也离不开水,所以我们每个同学都要做到节约用水且保护水资源。

本节课总结提高题

1.我们所说的水资源通常是指 ( )

A.海洋水 B.海洋水与陆地水 C、地下水 D.陆地上的淡水资源

2.地球表面淡水资源的分布特点是( )

A.不平衡 B.基本平衡,各地差不多

C.沿海地区淡水资源都非常充足 D.降水多的地区淡水资源较充足

3、有关水资源的叙述,正确的是 ( )

A.人类大量抽取地下水会造成地表塌陷、沿海海水倒灌

B.地球上淡水资源中最重要的是海洋水

c.目前人类可以大量使用的水资源有湖泊水、河水、冰川等

D.冰川是淡水中储存水量最多的,分布在南北极地区

4.下列水体中,占陆地淡水水体比例最大的是 ( )

A.地下淡水 B.冰川水 C、江河水 D.大气水

5下列生物体中、含水量最高的是 ( )

A.人体 B.黄瓜 C.水稻 D、水母

6.下列水体平均更新时间最短的是 ( )

A.河流水 B地下水 C.大气水 D.海洋水

7.下列说法中正确的是 ( )

A.水在地球上分布不广,约占地球表面积的10% B.人可以一日无粮,但不可一日无水

c.饮用水的纯度越高,对人体越有利 D.自然界中的各种水体均可直接饮用

8、下列有关水循环的说法中,不正确的是 ( )

A、陆地上的水以直接蒸发的形式转化为大气水

B.固态的冰川不参与水循环

c.空气中的水汽在适当的条件下会转化为固态、液态的水降落到地表或海洋

D、通过水循环,使得地球上的水、大气、岩石和生物发生了密切的联系,共同构成了人类生存的自然界。

9.目前人类活动可以对水循环施加影响的是 ( )

A.全球大气的水汽输送 B.全球大气的降水

c.全球陆地地表径流输送 D.局部地区的地表径流输送

补充:

1.地球上储量最大的是( )

A.河水 B.江水 C.海水 D.湖水

2.下列水体中占陆地淡水比例最大的是( )

A.地下淡水 B.冰川水 C.河湖水 D.大气水

3.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的循环是( )

A.海上内循环 B.海陆间循环 C.陆上内循环 D.大洋循环

4.目前人们利用的淡水资源是( )

A.河流水和湖泊水 B.冰川水和地下水

C.河流水和深层地下水 D.河流水、湖泊淡水及淡水地下淡水

5.海洋水、陆地水和大气水的划分依据是( )

A.水的物理性质 B.水的化学性质 C.水的空间分布 D.水汽含量多少

6.根据“水循环示意图”填空:

(1)图中各数字在水循环中所代表的环节是:① ② ③

④ ⑥ ⑦

(2)图中 环节使陆地上水得到不断的补充。

学生签名: 班主任审批 教学主任审批

PAGE

5

学生: 科目: 科学 第 一 阶段第 次课 教师:

课 题 地球上的水

教学目标 1.知道地球上主要水体的名称和分布,并能描述水体之间联系的途径。2.通过对一些自然现象的观察,认识水体运动的基本特点。3.通过学习,认识水对人类生存和发展的重要性,使学生树立保护水源、 节约用水的观念。

重点、难点 重点:1.地球上主要水体的名称和分布。 2.水的循环和水体的运动。难点:水循环的过程。

考点及考试要求 一、地球上水的组成和分布二、水的重要性三、水的循环

教学内容

知识框架

水的循环循环

考点1:地球上水的组成和分布 1知识梳理 1、地球上的水主要以 液 态形式存在,也有少量的水以 固 态和 气 态形式存在。 2、 海洋 水是地球水的主体,约占地球总水量的 96.53% 。它覆盖了地球大约71% 的表面。 3、 陆地淡 水尽管只占总水量的 2.53% ,但水体的种类却非常多,与人类的关系也十分密切,为我们提供了几乎全部的生活和 生产 用水。 4、地球上各种状态的水,在 温度 等条件的改变下,会发生变化,因此地球上各种水体是相互联系的典型例题 【例题1】[讨论] 你能用学过的知识来证明我们周围的空气中也有水吗

考点2:水的重要性1知识梳理问题引导:(1)夏天吃西瓜时,有很多西瓜汁,说明什么? (2)把黄瓜切开,撒少许盐,过一会有很多水渗出,这说明什么? 1.水是生物 生存 所需的最基本物质之一。人和所有的动植物都需要水。如果生物体内缺水到一定程度,生命就会停止。 2.水和生命的关系。 (1)水是地球生命有机体的组成之一。 人体中含水量占人体总重的 2/3以上 ,一般动物含水量占体重的 70%~80% ,其中水母占 98% ,草本植物中约占 70%~85% 。 (2)水参与地球生物体的活动过程,即生物的 生命 活动也离不开水。例如种子萌发的外界条件之一就是 要有充足水分 。 (3)长期生存在不同水分条件下的生命体,为了适应当地水分供给特点,往往会形成特定的行为特点和生理结构特点。例如生活在沙漠地区的仙人掌,为了得到并保证充足的水分,茎、叶的形态都发生了变化,能有效防止水分的蒸发,而根却非常发达,可达几十米深。(举例:气根,叶刺,骆驼)(4)总之,水对生命活动可以说是至关重要的。对人来说,水比食物更重要。

考点3水的循环1知识梳理 1.阅读水的循环图。 2.水循环的涵义:在 太阳光 的照射下,地球上的水体、土壤和植物叶面的水分通过 蒸发和 蒸腾进入大气。 通过气流被输送到其他地方,在一定条件下,水汽遇冷凝结成云而降水,又回到地面。在重力的作用下,降落到地表的水经流动汇集到江河湖海。在运动过程中,水又会重新经历 蒸发 、 输送 、凝结、 降水 和径流等变化。 3.水循环的领域。(1)海陆间循环。可以表示如下: SHAPE \* MERGEFORMAT 根据图1—1,写出图示有关过程的名称。 ①______; ③_____; ④___。海洋和陆地之间的水循环是水循环中最重要的,它能使陆地上的水资源得以再生和补充。 (2)内陆循环。(3)海上内循环。小结:一、地球上水的组成和分布1、水的状态:固态、液态、气态2、水的分布:海洋、大气、生物体、陆地(河流、湖泊、沼泽、冰川、地下等)3、水体分类:分类1:海洋水、陆地水、大气水、生物水 分类2:淡水、咸水4、水的比例二:水与生命1、水是地球生命 有机体的组成成分之一 2、水参与地球生物体的生命活动3、不同环境下的生物,对水的适应能力不同三:水循环1、水循环的过程:成因:水的三态变化(内因);太阳辐射、地心引力(外因)环节:蒸发、蒸腾,水汽输送、降水、地表径流、地下径流等途径: 海陆间循环(海洋—大气—陆地)海上内循环 (海洋—大气) 陆上内循环(陆地---大气)2、水循环的重要性: 水循环是地球上各水体间相互联系的纽带,使水圈成为一个动态的系统。 通过水循环,使海洋源源不断地向陆地供应淡水,滋润着土地,哺育着生命

水资源分布:一、水资源的分布可利用的水相当于该区域在一段时间内降水的总量和同期蒸发损失的水量之差,即可提供地表和地下径流的水。与该地区的水循环活跃程度密切相关。1、 时空分布不均衡。赤道附近,沿海地区水资源比较丰富,而热带沙漠地区、中纬内陆地区的水资源比较贫乏。全球200多个国家和地区中,水资源最丰富的是南美的巴西,其次是俄罗斯、加拿大、美国、印尼和中国。2、人均拥有量差异大。我国人均水资源是世界水平的1/4。是世界的缺水国家之一。二、 我国的水资源师:谈谈你对我国水资源情况的了解( 夏秋季丰富,冬春季短缺,且降水年际变化很大。东南部多,西北部少。)三、水的重要性: 1、水是生命有机体的重要组成部分 2、水参与地球生命体的活动过程 举例:绿色植物A.光合作用 B.承担输送养分的任务 C.蒸腾调温3、长期生存在不同水分条件下的生命体为适应当地水分供给特点,往往会形成特定的行为特点和生理结构特点。(举例:气根、叶刺、骆驼)4、水是人类生存必不可少的物质之一,说出水与人类生活、生产的有什么密切联系。(饮用、灌溉、洗涤、工业用水等)我们说过地球是一个蔚蓝色的水球。从理论上看水资源是取之不尽,用之不竭的,但事实上呢?————不是这样的。地球上的水绝大部分是海水,海水中溶解了大量人类不能直接食用的盐类物质。而我们生活、生产却需要淡水。人们利用较多的是河流水、淡水湖泊水和埋藏比较浅的地下水。又由于地球上不同地区水循环的不均衡性和人口分布的不均衡性使得许多珍贵的河水、淡水湖泊和浅层地下水难以利用。从循环的角度看,每年可供人类有效利用的淡水只有约9000立方千米。而工业化以来所带来的严重水体污染,又使得水资源降低了利用的价值。所以,节水护水是当前人类面临的重大课题。(以上资料可作为作业在课前布置,让学生学会调查和收集资料,在课上可进行交流,互相补充。)讨论:你家里的日常用水主要来自哪种水体?这种水体在地球水体中所占的比例如何? 今年夏天已经到来。在如此炎热的二个多月中,除了高温难耐,人们生活、生产中随之又产生了两大难题,水、电资源的紧张。谈谈你的了解和看法,说说你和你的家人是否有了节约能源意识,你们是怎么做的?水是自然界最重要的资源,没有水就没有生命。虽然地球上有大量的水,但人类能直接饮用的谈水资源却很少,所以,通过这节课的学习我们应树立节水的观念。

课后巩固:【课后练习】

针对性练习:

1.地球上储量最大的水体是 ( )

A.海洋水 D.陆地水 C.冰川水 D.湖泊水

2.陆地水是人们生产、生活用水的主要来源,而人类较易利用的只占淡水总储量的0.3%,它主要包括 ( )

A.河水、湖泊水、地下水 B.陆地水、冰川、江河水

C.江河水、淡水湖泊水、冰川 D.江河水、淡水湖泊水、浅层地下水

3.下列生物体中含水量最多的是 ( )

A.青蛙 B.水母 C.人体 D.植物种子

4.地球上的水呈 态、 态和 态,分布于 、 和大气中,形成 水、 水和大气水,大气水主要是由 水蒸发而来。

5.分布在地球各处的水通过 、 、 、 ,沿地表或地下流动等一系列环节和过程紧密地联系在一起,并在进行着持续不断的循环。

6.水是 生存所需的最基本的物质之一,因为水不仅是 的重要组成部分,而且生物的 也离不开水,所以我们每个同学都要做到节约用水且保护水资源。

本节课总结提高题

1.我们所说的水资源通常是指 ( )

A.海洋水 B.海洋水与陆地水 C、地下水 D.陆地上的淡水资源

2.地球表面淡水资源的分布特点是( )

A.不平衡 B.基本平衡,各地差不多

C.沿海地区淡水资源都非常充足 D.降水多的地区淡水资源较充足

3、有关水资源的叙述,正确的是 ( )

A.人类大量抽取地下水会造成地表塌陷、沿海海水倒灌

B.地球上淡水资源中最重要的是海洋水

c.目前人类可以大量使用的水资源有湖泊水、河水、冰川等

D.冰川是淡水中储存水量最多的,分布在南北极地区

4.下列水体中,占陆地淡水水体比例最大的是 ( )

A.地下淡水 B.冰川水 C、江河水 D.大气水

5下列生物体中、含水量最高的是 ( )

A.人体 B.黄瓜 C.水稻 D、水母

6.下列水体平均更新时间最短的是 ( )

A.河流水 B地下水 C.大气水 D.海洋水

7.下列说法中正确的是 ( )

A.水在地球上分布不广,约占地球表面积的10% B.人可以一日无粮,但不可一日无水

c.饮用水的纯度越高,对人体越有利 D.自然界中的各种水体均可直接饮用

8、下列有关水循环的说法中,不正确的是 ( )

A、陆地上的水以直接蒸发的形式转化为大气水

B.固态的冰川不参与水循环

c.空气中的水汽在适当的条件下会转化为固态、液态的水降落到地表或海洋

D、通过水循环,使得地球上的水、大气、岩石和生物发生了密切的联系,共同构成了人类生存的自然界。

9.目前人类活动可以对水循环施加影响的是 ( )

A.全球大气的水汽输送 B.全球大气的降水

c.全球陆地地表径流输送 D.局部地区的地表径流输送

补充:

1.地球上储量最大的是( )

A.河水 B.江水 C.海水 D.湖水

2.下列水体中占陆地淡水比例最大的是( )

A.地下淡水 B.冰川水 C.河湖水 D.大气水

3.能使陆地上的水不断得到补充,水资源得以再生的循环是( )

A.海上内循环 B.海陆间循环 C.陆上内循环 D.大洋循环

4.目前人们利用的淡水资源是( )

A.河流水和湖泊水 B.冰川水和地下水

C.河流水和深层地下水 D.河流水、湖泊淡水及淡水地下淡水

5.海洋水、陆地水和大气水的划分依据是( )

A.水的物理性质 B.水的化学性质 C.水的空间分布 D.水汽含量多少

6.根据“水循环示意图”填空:

(1)图中各数字在水循环中所代表的环节是:① ② ③

④ ⑥ ⑦

(2)图中 环节使陆地上水得到不断的补充。

学生签名: 班主任审批 教学主任审批

PAGE

5

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象