11《十六年前的回忆》第一课时 表格式教学设计

文档属性

| 名称 | 11《十六年前的回忆》第一课时 表格式教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-16 20:59:30 | ||

图片预览

文档简介

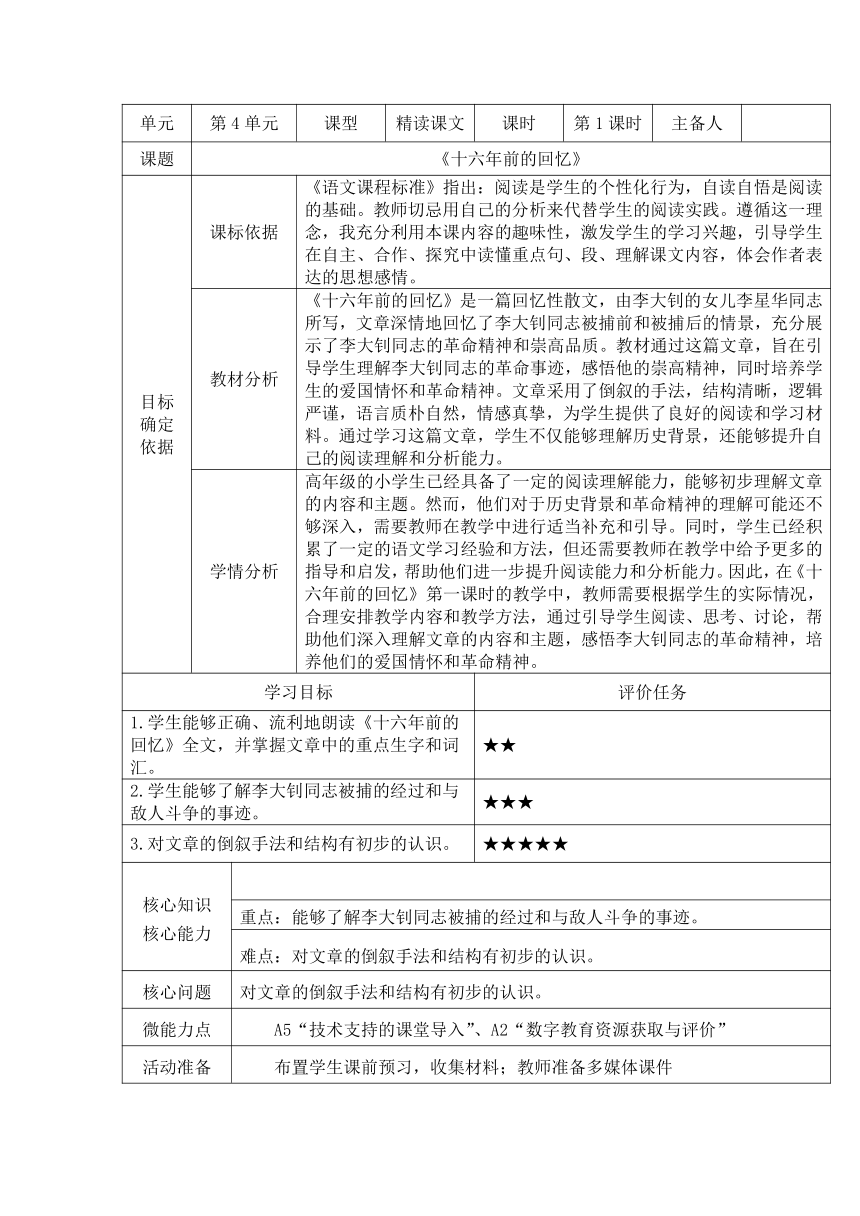

单元 第4单元 课型 精读课文 课时 第1课时 主备人

课题 《十六年前的回忆》

目标 确定 依据 课标依据 《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,自读自悟是阅读的基础。教师切忌用自己的分析来代替学生的阅读实践。遵循这一理念,我充分利用本课内容的趣味性,激发学生的学习兴趣,引导学生在自主、合作、探究中读懂重点句、段、理解课文内容,体会作者表达的思想感情。

教材分析 《十六年前的回忆》是一篇回忆性散文,由李大钊的女儿李星华同志所写,文章深情地回忆了李大钊同志被捕前和被捕后的情景,充分展示了李大钊同志的革命精神和崇高品质。教材通过这篇文章,旨在引导学生理解李大钊同志的革命事迹,感悟他的崇高精神,同时培养学生的爱国情怀和革命精神。文章采用了倒叙的手法,结构清晰,逻辑严谨,语言质朴自然,情感真挚,为学生提供了良好的阅读和学习材料。通过学习这篇文章,学生不仅能够理解历史背景,还能够提升自己的阅读理解和分析能力。

学情分析 高年级的小学生已经具备了一定的阅读理解能力,能够初步理解文章的内容和主题。然而,他们对于历史背景和革命精神的理解可能还不够深入,需要教师在教学中进行适当补充和引导。同时,学生已经积累了一定的语文学习经验和方法,但还需要教师在教学中给予更多的指导和启发,帮助他们进一步提升阅读能力和分析能力。因此,在《十六年前的回忆》第一课时的教学中,教师需要根据学生的实际情况,合理安排教学内容和教学方法,通过引导学生阅读、思考、讨论,帮助他们深入理解文章的内容和主题,感悟李大钊同志的革命精神,培养他们的爱国情怀和革命精神。

学习目标 评价任务

1.学生能够正确、流利地朗读《十六年前的回忆》全文,并掌握文章中的重点生字和词汇。 ★★

2.学生能够了解李大钊同志被捕的经过和与敌人斗争的事迹。 ★★★

3.对文章的倒叙手法和结构有初步的认识。 ★★★★★

核心知识 核心能力

重点:能够了解李大钊同志被捕的经过和与敌人斗争的事迹。

难点:对文章的倒叙手法和结构有初步的认识。

核心问题 对文章的倒叙手法和结构有初步的认识。

微能力点 A5“技术支持的课堂导入”、A2“数字教育资源获取与评价”

活动准备 布置学生课前预习,收集材料;教师准备多媒体课件

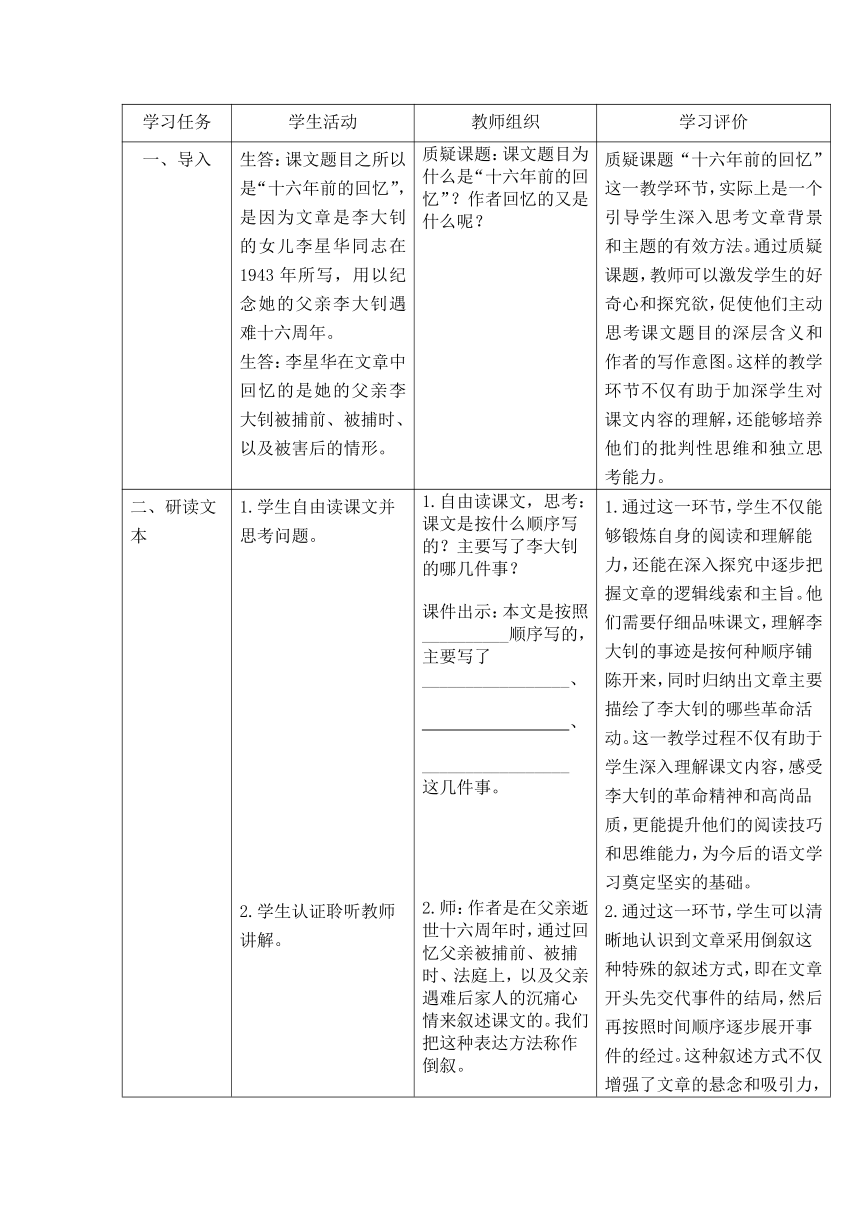

学习任务 学生活动 教师组织 学习评价

一、导入 生答:课文题目之所以是“十六年前的回忆”,是因为文章是李大钊的女儿李星华同志在1943年所写,用以纪念她的父亲李大钊遇难十六周年。 生答:李星华在文章中回忆的是她的父亲李大钊被捕前、被捕时、以及被害后的情形。 质疑课题:课文题目为什么是“十六年前的回忆”?作者回忆的又是什么呢? 质疑课题“十六年前的回忆”这一教学环节,实际上是一个引导学生深入思考文章背景和主题的有效方法。通过质疑课题,教师可以激发学生的好奇心和探究欲,促使他们主动思考课文题目的深层含义和作者的写作意图。这样的教学环节不仅有助于加深学生对课文内容的理解,还能够培养他们的批判性思维和独立思考能力。

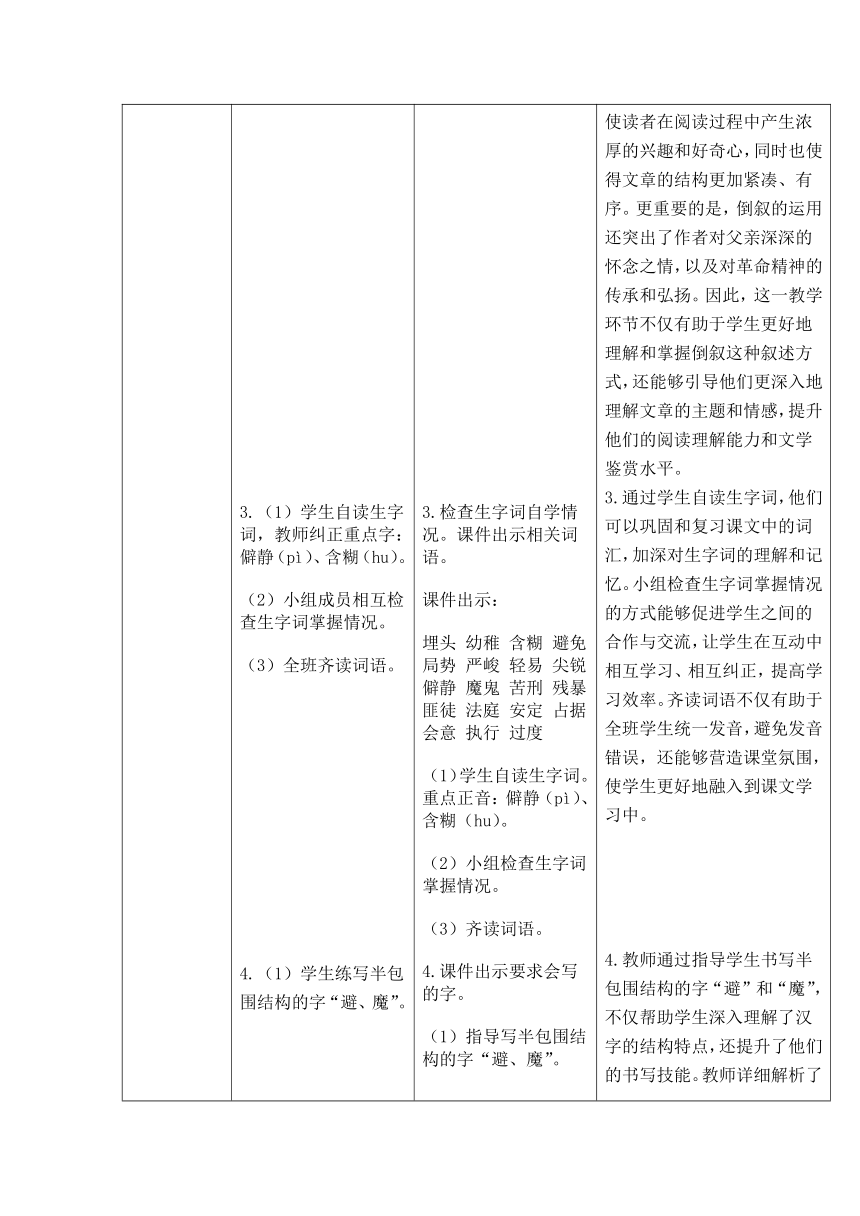

二、研读文本 1.学生自由读课文并思考问题。 2.学生认证聆听教师讲解。 3.(1)学生自读生字词,教师纠正重点字:僻静(pì)、含糊(hu)。 (2)小组成员相互检查生字词掌握情况。 (3)全班齐读词语。 4.(1)学生练写半包围结构的字“避、魔”。 (2)学生练写。 学生自由品读李大钊说的两句话。 (1)学生反复读,品味词语所包含的意思,做出选择。 (2)学生体会父亲的坚决无私和大无畏精神。 学生自由交谈后得出结论:“我不能离开。” 6.生答:“父亲不慌不忙地向外走去。”“不慌不忙”不仅让我们看到了李大钊早已将生死置之度外的革命精神,更与敌人的来势汹汹形成强烈对比。 生答:“父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。”从“惯有”一词,体会到李大钊处变不惊,把生死置之度外的伟大精神。 1.自由读课文,思考:课文是按什么顺序写的?主要写了李大钊的哪几件事? 课件出示:本文是按照__________顺序写的,主要写了 _________________、 、 _________________ 这几件事。 2.师:作者是在父亲逝世十六周年时,通过回忆父亲被捕前、被捕时、法庭上,以及父亲遇难后家人的沉痛心情来叙述课文的。我们把这种表达方法称作倒叙。 3.检查生字词自学情况。课件出示相关词语。 课件出示: 埋头 幼稚 含糊 避免 局势 严峻 轻易 尖锐 僻静 魔鬼 苦刑 残暴 匪徒 法庭 安定 占据 会意 执行 过度 (1)学生自读生字词。重点正音:僻静(pì)、含糊(hu)。 (2)小组检查生字词掌握情况。 (3)齐读词语。 4.课件出示要求会写的字。 (1)指导写半包围结构的字“避、魔”。 (2)“避”:“辶”捺要平而长,托住“辟”。“魔”:广字头的撇是长撇,里面写紧凑,不要忘写里面的撇折和点。 5.品析人物语言,学习“被捕前”。 从语言训练入手,着重引导学生体味李大钊说的两句话。 课件出示: 对“你小孩子家知道什么!”中“知道什么”正确的理解是( )。 A.小孩你什么都不知道 B.小孩子你知道的不多 C.小孩子你不应该知道 (1)让学生反复读,在读中品味词语所包含的意思。 课件出示: 父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?” (2)提示:抓住词语“坚决”“常”“轻易”“什么时候”,让学生在品词中体会父亲的坚决无私和大无畏精神。 (3)将“我哪能离开呢?”这句话换种说法,保持意思不变。 体味人物神态,学习“被捕时”。 引导学生抓住两句描写人物神态的句子,从中领悟人物的思想感情。 1.通过这一环节,学生不仅能够锻炼自身的阅读和理解能力,还能在深入探究中逐步把握文章的逻辑线索和主旨。他们需要仔细品味课文,理解李大钊的事迹是按何种顺序铺陈开来,同时归纳出文章主要描绘了李大钊的哪些革命活动。这一教学过程不仅有助于学生深入理解课文内容,感受李大钊的革命精神和高尚品质,更能提升他们的阅读技巧和思维能力,为今后的语文学习奠定坚实的基础。 2.通过这一环节,学生可以清晰地认识到文章采用倒叙这种特殊的叙述方式,即在文章开头先交代事件的结局,然后再按照时间顺序逐步展开事件的经过。这种叙述方式不仅增强了文章的悬念和吸引力,使读者在阅读过程中产生浓厚的兴趣和好奇心,同时也使得文章的结构更加紧凑、有序。更重要的是,倒叙的运用还突出了作者对父亲深深的怀念之情,以及对革命精神的传承和弘扬。因此,这一教学环节不仅有助于学生更好地理解和掌握倒叙这种叙述方式,还能够引导他们更深入地理解文章的主题和情感,提升他们的阅读理解能力和文学鉴赏水平。 3.通过学生自读生字词,他们可以巩固和复习课文中的词汇,加深对生字词的理解和记忆。小组检查生字词掌握情况的方式能够促进学生之间的合作与交流,让学生在互动中相互学习、相互纠正,提高学习效率。齐读词语不仅有助于全班学生统一发音,避免发音错误,还能够营造课堂氛围,使学生更好地融入到课文学习中。 4.教师通过指导学生书写半包围结构的字“避”和“魔”,不仅帮助学生深入理解了汉字的结构特点,还提升了他们的书写技能。教师详细解析了每个字的笔画顺序和结构要点,如“避”字中“辶”的捺要平而长以托住“辟”,而“魔”字则需要注意广字头的长撇和内部的紧凑书写。这样的精准指导帮助学生避免书写错误,提高了书写质量。同时,这一环节也培养了学生的观察力和专注力,让他们更加专注于学习,从而提高了学习效果。因此,这一教学环节的设计不仅有助于提高学生的汉字书写能力,还对他们的语文素养和综合能力提升有着积极的推动作用。 5.通过深入品析李大钊在被捕前的两句话,有效地引导学生学习“被捕前”这一部分的内容。学生反复朗读并品味李大钊的话语,不仅锻炼了朗读能力,还加深了对人物情感和态度的理解。同时,通过对关键词语的辨析和人物形象的深入剖析,培养了学生的思维能力和鉴赏能力,使他们能够更加准确地把握文本意义,并体会李大钊的坚定信念和大无畏精神。此外,通过语言转换训练,学生在保持意思不变的基础上,将原句换一种说法,进一步锻炼了语言表达能力。 6.通过抓住描写人物神态的关键句子,如“不慌不忙”和“惯有”等词语,学生能够直观感受到李大钊面对生死关头的坚定信念和革命精神。这种神态描写不仅凸显了李大钊英勇无畏、处变不惊的品质,更与敌人的来势汹汹形成鲜明对比,进一步彰显了革命者的伟大形象。

三、总结 学生有感情地朗读课文。 教师:是啊!李大钊那时早已将生死置之度外!让我们带着无比崇敬的心情再读一读课文! 这一教学环节不仅强调李大钊的英勇无畏和坚定信念,激发了学生的情感共鸣和学习兴趣,还通过再次阅读课文,使学生更深入地理解文本内容,进一步体会李大钊的革命精神和牺牲精神。同时,这一环节也为学生提供了更多的思考和探究空间,有助于培养他们的阅读能力和思维能力。更重要的是,通过学习李大钊等先烈的英雄事迹和精神品质,学生能够更加深刻地认识到中华民族的伟大复兴离不开这些先烈的奋斗和牺牲,从而激发他们的爱国情怀和民族精神,使他们更加珍惜当下的幸福生活,并愿意为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。

作业设计 1.书写本课生字,抄写词语;2.思考:文章中“被捕前”“被捕时”两部分内容,采用了什么样的描写手法。

板书设计 十六年前的回忆 倒叙顺序 被捕前,被捕时,被捕后

教学反思 在教授《十六年前的回忆》这一课时的过程中,我深深被李大钊同志的坚定信念和英勇精神所打动,也希望通过我的教学,能够将这些感人的情感传递给学生。回顾这节课,我有着许多感人至深的体会和反思。 在引导学生品析人物语言的环节,我鼓励学生深入朗读,让他们从李大钊的话语中感受到那份对革命的坚定和对信仰的执着。当学生们读到李大钊那句“我哪能离开呢?”时,他们的眼神中流露出对这位伟大革命家的敬仰和钦佩。这种情感的交流让我深感欣慰,也让我更加坚信教育的力量。 当我在讲解李大钊被捕时的情景,学生们仿佛能够穿越时空,亲眼目睹这位革命家的英勇就义。他们的眼中闪烁着泪光,我知道,这一刻,他们已经深深被李大钊的精神所感染。 更让我感动的是,在课堂的最后,当我带着无比崇敬的心情再次朗读课文时,学生们纷纷起立,和我一起诵读。那一刻,整个教室仿佛变成了一个庄严的殿堂,充满了对英雄的敬仰和对信仰的坚守。这种情感的共鸣让我深感教学的意义和价值。 然而,我也意识到,在引导学生理解和感受这些感人情感的过程中,我还需要更加细致和深入。在今后的教学中,我将更加注重与学生的情感交流,通过更加生动和具体的教学方式,让学生更加深刻地理解和感受这些英雄人物的精神风貌。 总的来说,这节课让我深刻体会到了教学的魅力和意义。我相信,只要我们用心去教,用心去感受,就一定能够将这些感人的情感传递给学生,让他们在成长的过程中,始终坚守信仰,不忘初心。

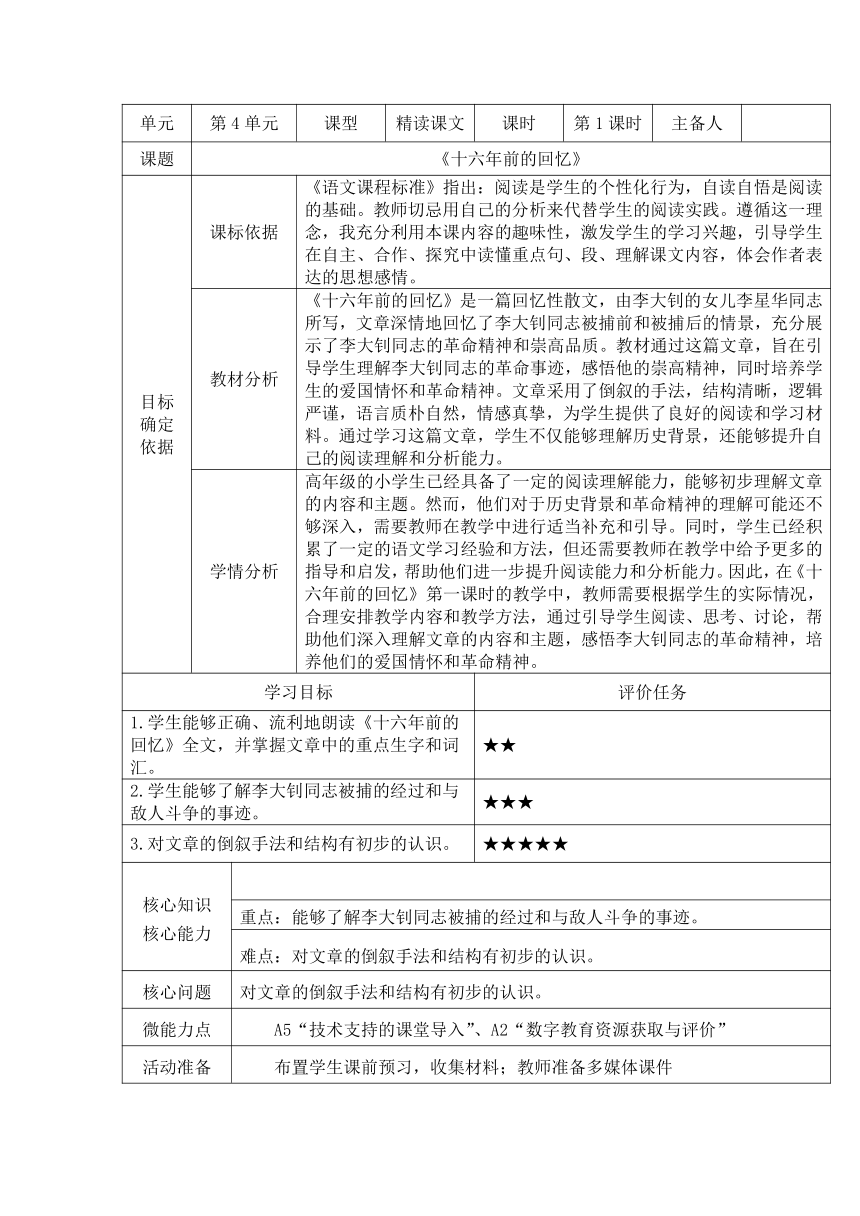

课题 《十六年前的回忆》

目标 确定 依据 课标依据 《语文课程标准》指出:阅读是学生的个性化行为,自读自悟是阅读的基础。教师切忌用自己的分析来代替学生的阅读实践。遵循这一理念,我充分利用本课内容的趣味性,激发学生的学习兴趣,引导学生在自主、合作、探究中读懂重点句、段、理解课文内容,体会作者表达的思想感情。

教材分析 《十六年前的回忆》是一篇回忆性散文,由李大钊的女儿李星华同志所写,文章深情地回忆了李大钊同志被捕前和被捕后的情景,充分展示了李大钊同志的革命精神和崇高品质。教材通过这篇文章,旨在引导学生理解李大钊同志的革命事迹,感悟他的崇高精神,同时培养学生的爱国情怀和革命精神。文章采用了倒叙的手法,结构清晰,逻辑严谨,语言质朴自然,情感真挚,为学生提供了良好的阅读和学习材料。通过学习这篇文章,学生不仅能够理解历史背景,还能够提升自己的阅读理解和分析能力。

学情分析 高年级的小学生已经具备了一定的阅读理解能力,能够初步理解文章的内容和主题。然而,他们对于历史背景和革命精神的理解可能还不够深入,需要教师在教学中进行适当补充和引导。同时,学生已经积累了一定的语文学习经验和方法,但还需要教师在教学中给予更多的指导和启发,帮助他们进一步提升阅读能力和分析能力。因此,在《十六年前的回忆》第一课时的教学中,教师需要根据学生的实际情况,合理安排教学内容和教学方法,通过引导学生阅读、思考、讨论,帮助他们深入理解文章的内容和主题,感悟李大钊同志的革命精神,培养他们的爱国情怀和革命精神。

学习目标 评价任务

1.学生能够正确、流利地朗读《十六年前的回忆》全文,并掌握文章中的重点生字和词汇。 ★★

2.学生能够了解李大钊同志被捕的经过和与敌人斗争的事迹。 ★★★

3.对文章的倒叙手法和结构有初步的认识。 ★★★★★

核心知识 核心能力

重点:能够了解李大钊同志被捕的经过和与敌人斗争的事迹。

难点:对文章的倒叙手法和结构有初步的认识。

核心问题 对文章的倒叙手法和结构有初步的认识。

微能力点 A5“技术支持的课堂导入”、A2“数字教育资源获取与评价”

活动准备 布置学生课前预习,收集材料;教师准备多媒体课件

学习任务 学生活动 教师组织 学习评价

一、导入 生答:课文题目之所以是“十六年前的回忆”,是因为文章是李大钊的女儿李星华同志在1943年所写,用以纪念她的父亲李大钊遇难十六周年。 生答:李星华在文章中回忆的是她的父亲李大钊被捕前、被捕时、以及被害后的情形。 质疑课题:课文题目为什么是“十六年前的回忆”?作者回忆的又是什么呢? 质疑课题“十六年前的回忆”这一教学环节,实际上是一个引导学生深入思考文章背景和主题的有效方法。通过质疑课题,教师可以激发学生的好奇心和探究欲,促使他们主动思考课文题目的深层含义和作者的写作意图。这样的教学环节不仅有助于加深学生对课文内容的理解,还能够培养他们的批判性思维和独立思考能力。

二、研读文本 1.学生自由读课文并思考问题。 2.学生认证聆听教师讲解。 3.(1)学生自读生字词,教师纠正重点字:僻静(pì)、含糊(hu)。 (2)小组成员相互检查生字词掌握情况。 (3)全班齐读词语。 4.(1)学生练写半包围结构的字“避、魔”。 (2)学生练写。 学生自由品读李大钊说的两句话。 (1)学生反复读,品味词语所包含的意思,做出选择。 (2)学生体会父亲的坚决无私和大无畏精神。 学生自由交谈后得出结论:“我不能离开。” 6.生答:“父亲不慌不忙地向外走去。”“不慌不忙”不仅让我们看到了李大钊早已将生死置之度外的革命精神,更与敌人的来势汹汹形成强烈对比。 生答:“父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。”从“惯有”一词,体会到李大钊处变不惊,把生死置之度外的伟大精神。 1.自由读课文,思考:课文是按什么顺序写的?主要写了李大钊的哪几件事? 课件出示:本文是按照__________顺序写的,主要写了 _________________、 、 _________________ 这几件事。 2.师:作者是在父亲逝世十六周年时,通过回忆父亲被捕前、被捕时、法庭上,以及父亲遇难后家人的沉痛心情来叙述课文的。我们把这种表达方法称作倒叙。 3.检查生字词自学情况。课件出示相关词语。 课件出示: 埋头 幼稚 含糊 避免 局势 严峻 轻易 尖锐 僻静 魔鬼 苦刑 残暴 匪徒 法庭 安定 占据 会意 执行 过度 (1)学生自读生字词。重点正音:僻静(pì)、含糊(hu)。 (2)小组检查生字词掌握情况。 (3)齐读词语。 4.课件出示要求会写的字。 (1)指导写半包围结构的字“避、魔”。 (2)“避”:“辶”捺要平而长,托住“辟”。“魔”:广字头的撇是长撇,里面写紧凑,不要忘写里面的撇折和点。 5.品析人物语言,学习“被捕前”。 从语言训练入手,着重引导学生体味李大钊说的两句话。 课件出示: 对“你小孩子家知道什么!”中“知道什么”正确的理解是( )。 A.小孩你什么都不知道 B.小孩子你知道的不多 C.小孩子你不应该知道 (1)让学生反复读,在读中品味词语所包含的意思。 课件出示: 父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?” (2)提示:抓住词语“坚决”“常”“轻易”“什么时候”,让学生在品词中体会父亲的坚决无私和大无畏精神。 (3)将“我哪能离开呢?”这句话换种说法,保持意思不变。 体味人物神态,学习“被捕时”。 引导学生抓住两句描写人物神态的句子,从中领悟人物的思想感情。 1.通过这一环节,学生不仅能够锻炼自身的阅读和理解能力,还能在深入探究中逐步把握文章的逻辑线索和主旨。他们需要仔细品味课文,理解李大钊的事迹是按何种顺序铺陈开来,同时归纳出文章主要描绘了李大钊的哪些革命活动。这一教学过程不仅有助于学生深入理解课文内容,感受李大钊的革命精神和高尚品质,更能提升他们的阅读技巧和思维能力,为今后的语文学习奠定坚实的基础。 2.通过这一环节,学生可以清晰地认识到文章采用倒叙这种特殊的叙述方式,即在文章开头先交代事件的结局,然后再按照时间顺序逐步展开事件的经过。这种叙述方式不仅增强了文章的悬念和吸引力,使读者在阅读过程中产生浓厚的兴趣和好奇心,同时也使得文章的结构更加紧凑、有序。更重要的是,倒叙的运用还突出了作者对父亲深深的怀念之情,以及对革命精神的传承和弘扬。因此,这一教学环节不仅有助于学生更好地理解和掌握倒叙这种叙述方式,还能够引导他们更深入地理解文章的主题和情感,提升他们的阅读理解能力和文学鉴赏水平。 3.通过学生自读生字词,他们可以巩固和复习课文中的词汇,加深对生字词的理解和记忆。小组检查生字词掌握情况的方式能够促进学生之间的合作与交流,让学生在互动中相互学习、相互纠正,提高学习效率。齐读词语不仅有助于全班学生统一发音,避免发音错误,还能够营造课堂氛围,使学生更好地融入到课文学习中。 4.教师通过指导学生书写半包围结构的字“避”和“魔”,不仅帮助学生深入理解了汉字的结构特点,还提升了他们的书写技能。教师详细解析了每个字的笔画顺序和结构要点,如“避”字中“辶”的捺要平而长以托住“辟”,而“魔”字则需要注意广字头的长撇和内部的紧凑书写。这样的精准指导帮助学生避免书写错误,提高了书写质量。同时,这一环节也培养了学生的观察力和专注力,让他们更加专注于学习,从而提高了学习效果。因此,这一教学环节的设计不仅有助于提高学生的汉字书写能力,还对他们的语文素养和综合能力提升有着积极的推动作用。 5.通过深入品析李大钊在被捕前的两句话,有效地引导学生学习“被捕前”这一部分的内容。学生反复朗读并品味李大钊的话语,不仅锻炼了朗读能力,还加深了对人物情感和态度的理解。同时,通过对关键词语的辨析和人物形象的深入剖析,培养了学生的思维能力和鉴赏能力,使他们能够更加准确地把握文本意义,并体会李大钊的坚定信念和大无畏精神。此外,通过语言转换训练,学生在保持意思不变的基础上,将原句换一种说法,进一步锻炼了语言表达能力。 6.通过抓住描写人物神态的关键句子,如“不慌不忙”和“惯有”等词语,学生能够直观感受到李大钊面对生死关头的坚定信念和革命精神。这种神态描写不仅凸显了李大钊英勇无畏、处变不惊的品质,更与敌人的来势汹汹形成鲜明对比,进一步彰显了革命者的伟大形象。

三、总结 学生有感情地朗读课文。 教师:是啊!李大钊那时早已将生死置之度外!让我们带着无比崇敬的心情再读一读课文! 这一教学环节不仅强调李大钊的英勇无畏和坚定信念,激发了学生的情感共鸣和学习兴趣,还通过再次阅读课文,使学生更深入地理解文本内容,进一步体会李大钊的革命精神和牺牲精神。同时,这一环节也为学生提供了更多的思考和探究空间,有助于培养他们的阅读能力和思维能力。更重要的是,通过学习李大钊等先烈的英雄事迹和精神品质,学生能够更加深刻地认识到中华民族的伟大复兴离不开这些先烈的奋斗和牺牲,从而激发他们的爱国情怀和民族精神,使他们更加珍惜当下的幸福生活,并愿意为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。

作业设计 1.书写本课生字,抄写词语;2.思考:文章中“被捕前”“被捕时”两部分内容,采用了什么样的描写手法。

板书设计 十六年前的回忆 倒叙顺序 被捕前,被捕时,被捕后

教学反思 在教授《十六年前的回忆》这一课时的过程中,我深深被李大钊同志的坚定信念和英勇精神所打动,也希望通过我的教学,能够将这些感人的情感传递给学生。回顾这节课,我有着许多感人至深的体会和反思。 在引导学生品析人物语言的环节,我鼓励学生深入朗读,让他们从李大钊的话语中感受到那份对革命的坚定和对信仰的执着。当学生们读到李大钊那句“我哪能离开呢?”时,他们的眼神中流露出对这位伟大革命家的敬仰和钦佩。这种情感的交流让我深感欣慰,也让我更加坚信教育的力量。 当我在讲解李大钊被捕时的情景,学生们仿佛能够穿越时空,亲眼目睹这位革命家的英勇就义。他们的眼中闪烁着泪光,我知道,这一刻,他们已经深深被李大钊的精神所感染。 更让我感动的是,在课堂的最后,当我带着无比崇敬的心情再次朗读课文时,学生们纷纷起立,和我一起诵读。那一刻,整个教室仿佛变成了一个庄严的殿堂,充满了对英雄的敬仰和对信仰的坚守。这种情感的共鸣让我深感教学的意义和价值。 然而,我也意识到,在引导学生理解和感受这些感人情感的过程中,我还需要更加细致和深入。在今后的教学中,我将更加注重与学生的情感交流,通过更加生动和具体的教学方式,让学生更加深刻地理解和感受这些英雄人物的精神风貌。 总的来说,这节课让我深刻体会到了教学的魅力和意义。我相信,只要我们用心去教,用心去感受,就一定能够将这些感人的情感传递给学生,让他们在成长的过程中,始终坚守信仰,不忘初心。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐