一个人的遭遇[下学期]

图片预览

文档简介

课件27张PPT。导入:

大自然带给我们乐趣,如山、水、花、草、日出、彩虹……也给我们带来灾难,如洪水、地震、海啸、台风等。关于灾难,你还知道有一种人为的大灾难吗?那就是——战争!——齐读前页的话对人类行为的反思之一像山那样-----

思考(关于自然与人的关系)文本《像山那样思考》对人类行为的反思之二珍惜:

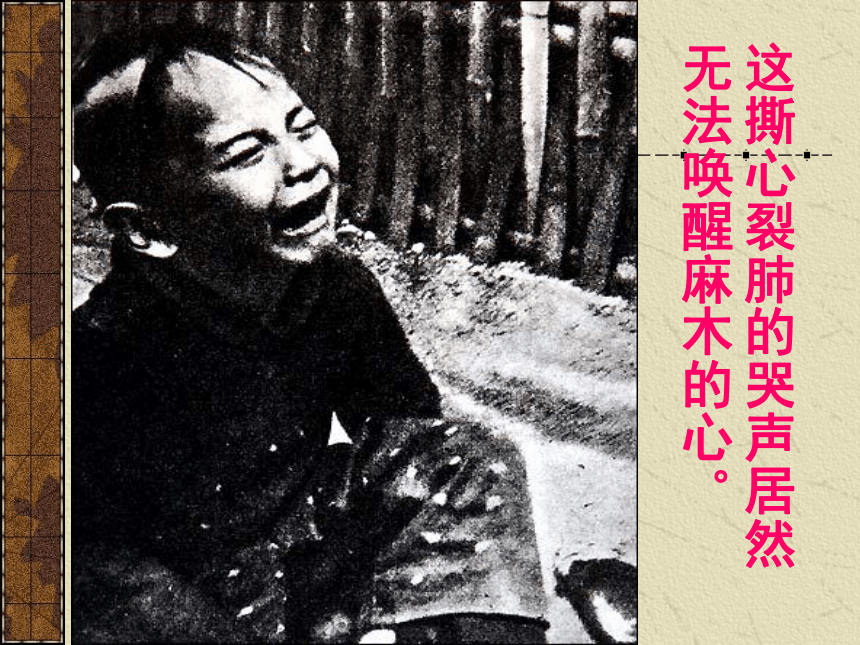

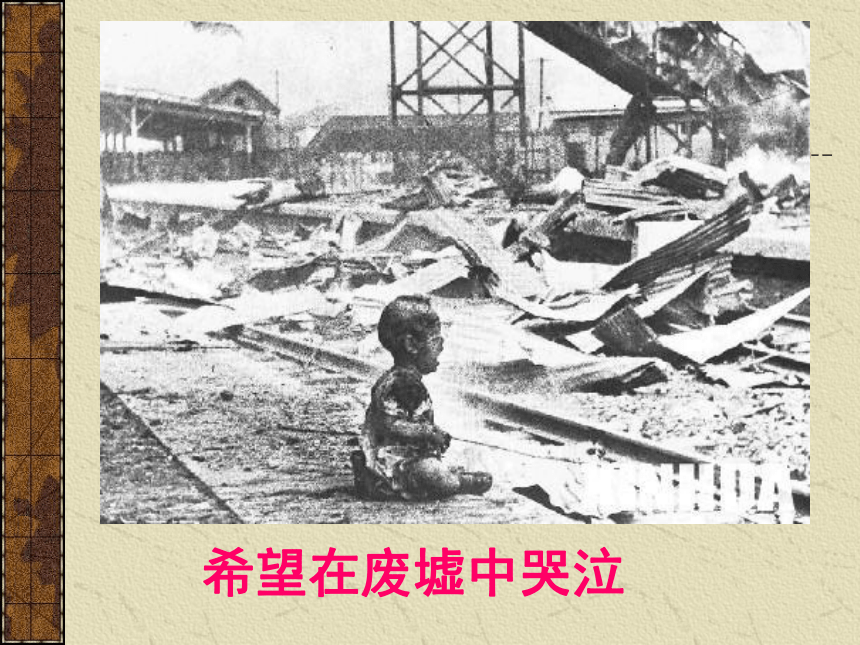

我们的拥有(关于生命)文本《假如给我三天光明》对人类行为的反思之三战争与和平(关于心灵的伤口)文本《一个人的遭遇》当生命不再拥有时,战争的意义何在?这撕心裂肺的哭声居然无法唤醒麻木的心。战争的本质就是破坏,对一切的破坏。希望在废墟中哭泣身体上的伤痛-------

可以痊愈心理上的创伤------

难以愈合—战争不仅仅是摧毁了物质的肉体的东西,更是给人们的心灵留下了难以磨灭的创伤。一个人的遭遇肖洛霍夫体裁? 作者?肖洛霍夫,苏联作家。

??? 1923年发表处女作小品文《考验》。次年加入俄罗斯无产阶级作家联合会。1926年出版作品集《顿河的故事》和《浅蓝的原野》,同年开始创长篇小说《静静的顿河》,共4部,至1940年完成。该作品1941年获斯大林文学奖。

???? 其他著作还有长篇小说《被开垦的处女地》第一部、《一个人的遭遇》、《他们为祖国而战》(未完)等。

???? 1965年获诺贝尔文学奖金。检查预习:

梗 邂 狙 丧

雏 模样 诌

啬 腮 砾

嗜 泞 颊自读——用自己的话概述情节

问题——1、主人公具体有哪些遭遇?

2、文章应分几部分?

3、其他质疑?主人公的遭遇:受伤被俘——成功逃亡——妻女被炸——找到儿子——儿子牺牲——领养孤儿——出了车祸——其遭遇是( )的,

又是( )的。不幸起伏不平应分几部分?

能用四字语概括段意吗?情节结构:

(一)家庭毁灭

1、失去妻女

2、失去儿子

(二)领养儿子

1、认领经过

2、相依为命(1-10)(1-3)(4-10)(11-26)(11-16)(17-26)主题思想 通过叙写一个普通人在战争中的不幸遭遇,谴责战争给人们带来的巨大灾难,歌颂不可泯灭的人的顽强意志、人的善良和同情心,表现人们对和平生活的不屈追求和美好向往。一家团圆家园被毁与儿子团聚儿子阵亡 战 争 战争是可怕的,它能摧毁一切——家庭、亲情、希望,但他不能毁灭的是人性的尊严,不能消灭的是对于幸福的永远的期待。人与战争的矛盾:要告诉我们的是:主人公的遭遇是偶然的吗?——是必然的。因为战争给人们带来的就是灾难、就是不幸。这也同样是所有遭受战争国家的所有人民的不幸。

当时苏联人以平均每个家庭牺牲一个人的代价赢得反法西斯卫国战争的胜利。再请看下列一组数据:——第二次世界大战使人类蒙受空前灾难,战火蔓延到40个国家,有56个国家参战,在抗击德、意、日法西斯的战争中,双方共动用军事力量9000万人,其中苏联2200万人,中国有4万万五千万人被卷入战争。根据不完全统计,战争中军民共伤亡9000万人,其中苏联伤亡约3000万人,中国伤亡约3500万人。

死亡者达5500万人,是历次战争中死亡人数最多的,其中苏联死亡2700万人,死亡中有一半以上是无辜平民。“我”为什么要领养凡尼亚?讨论:凡尼亚成为索科洛夫全部的寄托;

凡尼亚成为索科洛夫生存的全部意义;

凡尼亚成为索科洛夫余生的精神慰藉。

曾经失去家庭、亲人的战士格外珍惜重新获得的亲情。当自然疯狂地报复人类时,我们才意识到保护环境的重要。当我们的生命所剩无几时,我们才体会到它存在的价值。 当 。 请以“战争与和平”为话题仿造句式,另写一个句子。理解:最后一节中,凡尼亚举手向“我”告别时,“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?(练习2 ) 在战争中,最不幸的还不是失去生命的战士,而是无助的孤儿寡妇。凡尼亚是战争孤儿,小小年纪的他还不明白命运的悲惨,不明白战争的苦难,不理解别人的同情和怜悯,因此,也不会理解索科洛夫的房东女人为什么哭。索科洛夫的悲惨遭遇震撼了读者的心灵,而凡尼亚的挥动小手触动了有良知人的悲悯之心。孩子越是天真可爱,就越发显出战争的残酷和对孩子的悲悯感觉. “我”不想孩子看到经历战争的人的眼泪,是不想让孩子知道这样的痛苦,不想让他知道真相,让不幸的儿童能保住一些童心。小说到这里实际上已经变为作者在抒发心愿:呵护孩子们的幼小心灵,为了他们不再成为孤儿,为了他们不再经历战火……人物特点————饱受痛苦而又顽强不屈,倍遭不幸而又对生活抱有念想,历经摧残而依旧心地善良。写作特点————1、小说采用第一人称叙述的方式,叙述的语言活泼有趣而朴素自然,人物对话有个性,在叙述中穿插议论和抒情,又有心理描写。

2、情节安排波澜起伏,既意料之外,又情理之中,突出地表现了人物的不幸。 回顾历史,面向未来,我的耳畔隐约想起一个声音,“年轻人,你们有责任来珍惜今天、思考未来,思考如何建立一个更加美好、没有战争和威胁的明天……” 作业:预习《流浪人,你若到斯巴……》,体会这两篇文章是如何从不同角度表现相同主题的?

大自然带给我们乐趣,如山、水、花、草、日出、彩虹……也给我们带来灾难,如洪水、地震、海啸、台风等。关于灾难,你还知道有一种人为的大灾难吗?那就是——战争!——齐读前页的话对人类行为的反思之一像山那样-----

思考(关于自然与人的关系)文本《像山那样思考》对人类行为的反思之二珍惜:

我们的拥有(关于生命)文本《假如给我三天光明》对人类行为的反思之三战争与和平(关于心灵的伤口)文本《一个人的遭遇》当生命不再拥有时,战争的意义何在?这撕心裂肺的哭声居然无法唤醒麻木的心。战争的本质就是破坏,对一切的破坏。希望在废墟中哭泣身体上的伤痛-------

可以痊愈心理上的创伤------

难以愈合—战争不仅仅是摧毁了物质的肉体的东西,更是给人们的心灵留下了难以磨灭的创伤。一个人的遭遇肖洛霍夫体裁? 作者?肖洛霍夫,苏联作家。

??? 1923年发表处女作小品文《考验》。次年加入俄罗斯无产阶级作家联合会。1926年出版作品集《顿河的故事》和《浅蓝的原野》,同年开始创长篇小说《静静的顿河》,共4部,至1940年完成。该作品1941年获斯大林文学奖。

???? 其他著作还有长篇小说《被开垦的处女地》第一部、《一个人的遭遇》、《他们为祖国而战》(未完)等。

???? 1965年获诺贝尔文学奖金。检查预习:

梗 邂 狙 丧

雏 模样 诌

啬 腮 砾

嗜 泞 颊自读——用自己的话概述情节

问题——1、主人公具体有哪些遭遇?

2、文章应分几部分?

3、其他质疑?主人公的遭遇:受伤被俘——成功逃亡——妻女被炸——找到儿子——儿子牺牲——领养孤儿——出了车祸——其遭遇是( )的,

又是( )的。不幸起伏不平应分几部分?

能用四字语概括段意吗?情节结构:

(一)家庭毁灭

1、失去妻女

2、失去儿子

(二)领养儿子

1、认领经过

2、相依为命(1-10)(1-3)(4-10)(11-26)(11-16)(17-26)主题思想 通过叙写一个普通人在战争中的不幸遭遇,谴责战争给人们带来的巨大灾难,歌颂不可泯灭的人的顽强意志、人的善良和同情心,表现人们对和平生活的不屈追求和美好向往。一家团圆家园被毁与儿子团聚儿子阵亡 战 争 战争是可怕的,它能摧毁一切——家庭、亲情、希望,但他不能毁灭的是人性的尊严,不能消灭的是对于幸福的永远的期待。人与战争的矛盾:要告诉我们的是:主人公的遭遇是偶然的吗?——是必然的。因为战争给人们带来的就是灾难、就是不幸。这也同样是所有遭受战争国家的所有人民的不幸。

当时苏联人以平均每个家庭牺牲一个人的代价赢得反法西斯卫国战争的胜利。再请看下列一组数据:——第二次世界大战使人类蒙受空前灾难,战火蔓延到40个国家,有56个国家参战,在抗击德、意、日法西斯的战争中,双方共动用军事力量9000万人,其中苏联2200万人,中国有4万万五千万人被卷入战争。根据不完全统计,战争中军民共伤亡9000万人,其中苏联伤亡约3000万人,中国伤亡约3500万人。

死亡者达5500万人,是历次战争中死亡人数最多的,其中苏联死亡2700万人,死亡中有一半以上是无辜平民。“我”为什么要领养凡尼亚?讨论:凡尼亚成为索科洛夫全部的寄托;

凡尼亚成为索科洛夫生存的全部意义;

凡尼亚成为索科洛夫余生的精神慰藉。

曾经失去家庭、亲人的战士格外珍惜重新获得的亲情。当自然疯狂地报复人类时,我们才意识到保护环境的重要。当我们的生命所剩无几时,我们才体会到它存在的价值。 当 。 请以“战争与和平”为话题仿造句式,另写一个句子。理解:最后一节中,凡尼亚举手向“我”告别时,“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?(练习2 ) 在战争中,最不幸的还不是失去生命的战士,而是无助的孤儿寡妇。凡尼亚是战争孤儿,小小年纪的他还不明白命运的悲惨,不明白战争的苦难,不理解别人的同情和怜悯,因此,也不会理解索科洛夫的房东女人为什么哭。索科洛夫的悲惨遭遇震撼了读者的心灵,而凡尼亚的挥动小手触动了有良知人的悲悯之心。孩子越是天真可爱,就越发显出战争的残酷和对孩子的悲悯感觉. “我”不想孩子看到经历战争的人的眼泪,是不想让孩子知道这样的痛苦,不想让他知道真相,让不幸的儿童能保住一些童心。小说到这里实际上已经变为作者在抒发心愿:呵护孩子们的幼小心灵,为了他们不再成为孤儿,为了他们不再经历战火……人物特点————饱受痛苦而又顽强不屈,倍遭不幸而又对生活抱有念想,历经摧残而依旧心地善良。写作特点————1、小说采用第一人称叙述的方式,叙述的语言活泼有趣而朴素自然,人物对话有个性,在叙述中穿插议论和抒情,又有心理描写。

2、情节安排波澜起伏,既意料之外,又情理之中,突出地表现了人物的不幸。 回顾历史,面向未来,我的耳畔隐约想起一个声音,“年轻人,你们有责任来珍惜今天、思考未来,思考如何建立一个更加美好、没有战争和威胁的明天……” 作业:预习《流浪人,你若到斯巴……》,体会这两篇文章是如何从不同角度表现相同主题的?