第19课北魏政治和北方民族大交融 课时提高练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第19课北魏政治和北方民族大交融 课时提高练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 121.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-17 11:46:18 | ||

图片预览

文档简介

第19课 北魏政治和北方民族大交融

【练基础】

1.淝水之战

时间 年

交战双方 前秦和东晋

特点 中国古代又一次 的著名战役

影响 很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态

2.4世纪后期,氐族人建立的 政权,消灭了其他割据势力,统一了黄河流域。其皇帝率大军南下,企图统一南北,却在 中败于东晋。上述横线处应填入的内容是 ( )

A.前秦、淝水之战 B.后秦、官渡之战

C.南燕、淝水之战 D.北燕、官渡之战

3.成语的来源及构成形式复杂,又往往包含历史典故、警世箴言,散见于历代典籍。下列成语与淝水之战有关的是 ( )

①投鞭断流 ②草船借箭 ③风声鹤唳 ④草木皆兵

A.①③④ B.①②④

C.①②③ D.②③④

4.迁都洛阳后,北魏孝文帝亲自到鲁城(今山东曲阜)祭祀孔子,封孔氏四人为官,并命兖州刺史修复孔子墓。他这样做的主要目的是 ( )

A.统一黄河流域 B.开发江南经济

C.笼络守旧势力 D.学习先进文化

5.大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色;北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风。这一变化源于 ( )

A.北方政局的变迁 B.南北朝的对峙

C.北魏的汉化政策 D.雕塑艺术的发展

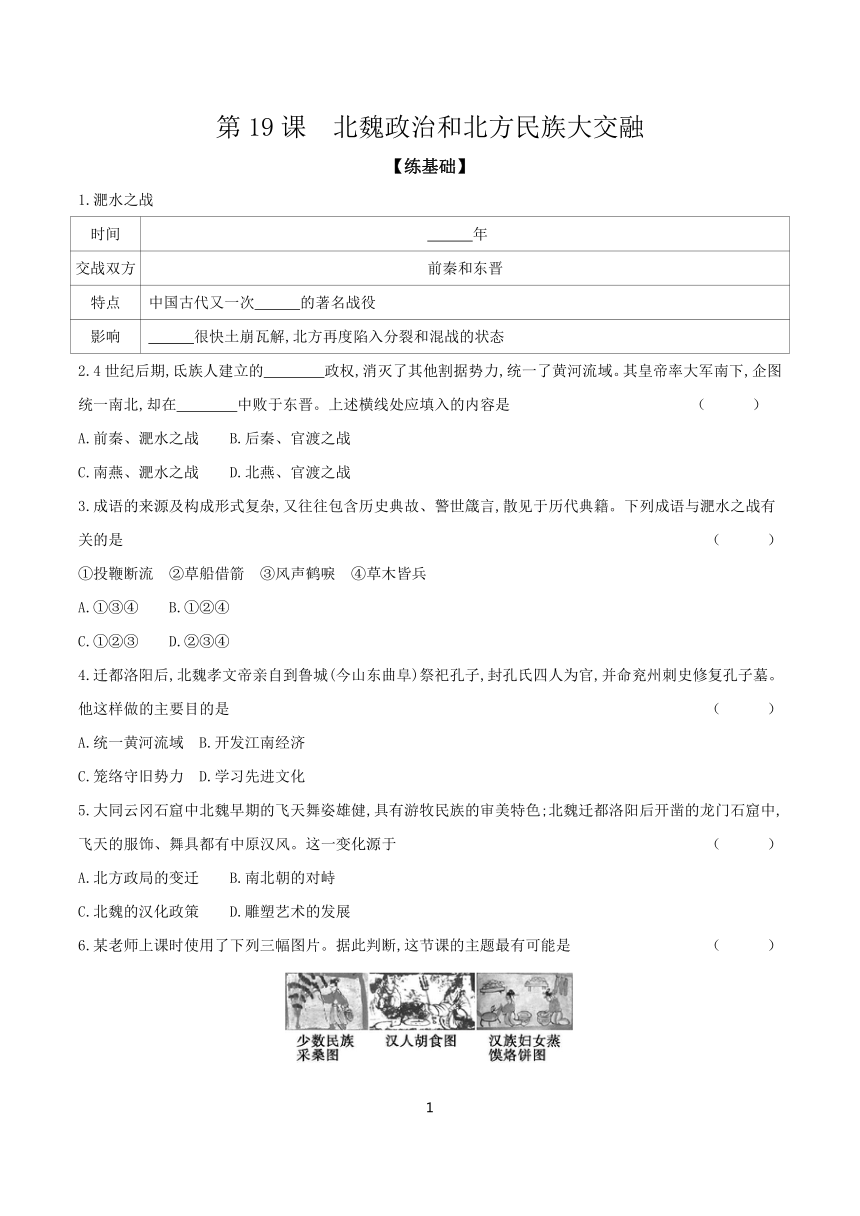

6.某老师上课时使用了下列三幅图片。据此判断,这节课的主题最有可能是 ( )

A.民族交融 B.中外交往

C.国家统一 D.经济发展

7.魏晋南北朝时期,北方地区出现了民族大交融。下列选项对“民族大交融”理解错误的是 ( )

A.各民族之间相互学习、共同进步

B.少数民族向汉族学习,完全被汉化

C.丰富了中华民族的物质文化和精神文化

D.“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族隔阂逐渐减少

【练能力】

8.讨论淝水之战前秦失败的原因时,三组同学出示了如下史料。他们的观点应是 ( )

苻坚曰:“……今略计吾士卒,可得九十七万……以吾之众,投鞭于江,足断其流……吾强兵百万,资仗如山……以吾击晋,校(较)其强弱之势,犹疾风之扫秋叶……。”

A.苻坚骄傲轻敌 B.前秦兵力分散

C.民族矛盾尖锐 D.前秦实力弱小

9.4世纪后期至5世纪中期,先后统一黄河流域的两个少数民族是 ( )

A.氐族、鲜卑族 B.氐族、羌族

C.匈奴族、羯族 D.鲜卑族、匈奴族

10.北魏孝文帝改革的重要背景是 ( )

A.北方经济的恢复和发展

B.民族大交融趋势的出现

C.汉族大臣的支持

D.各族人民不断起义

11.“他又特地安排五个弟弟与汉族大姓联姻……通过这种两族大姓的频繁政治联姻,两族大姓之间的矛盾逐渐淡化了,政治利益日趋相同。”材料中的“他” ( )

A.创立皇帝制度 B.实行盐铁官营

C.释放大量奴婢 D.迁都于洛阳

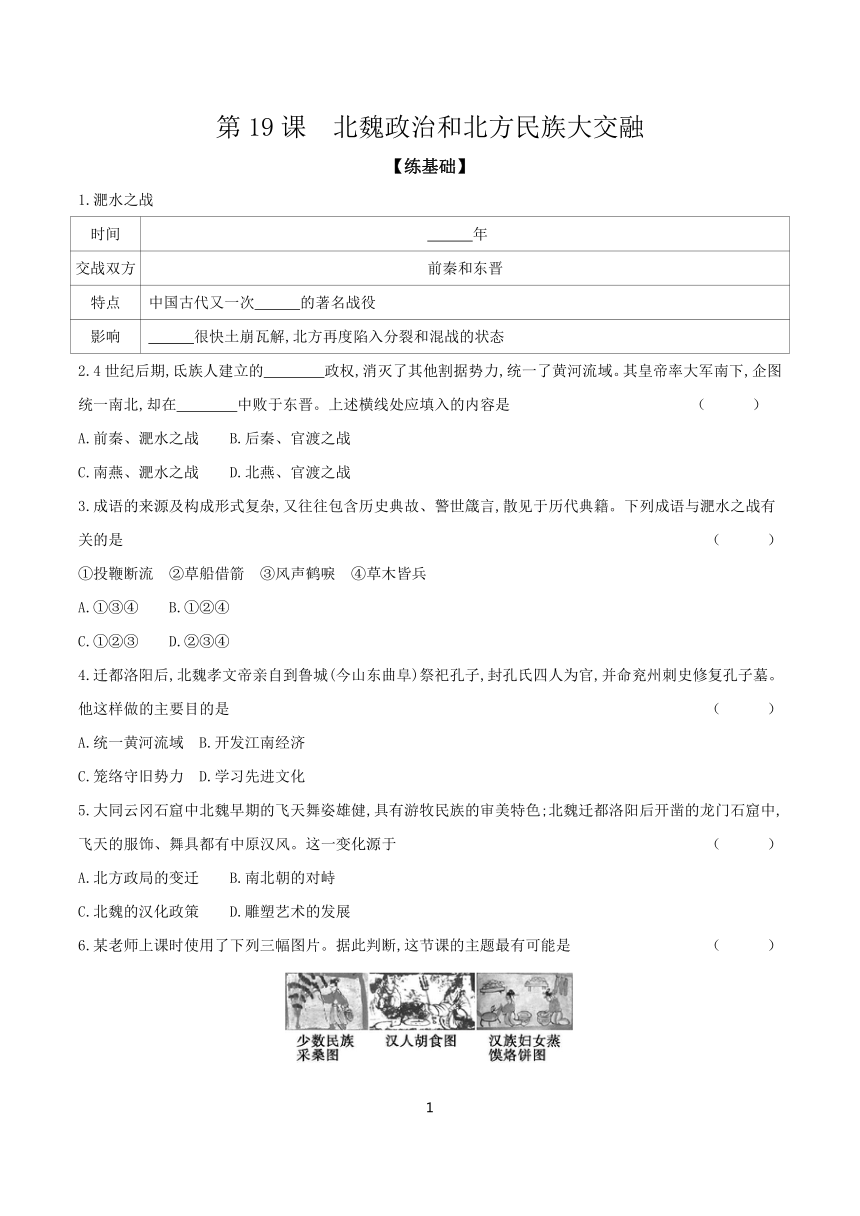

12.下框中的三幅图画摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原本属于北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期逐渐融入汉族人民的生活之中。这说明魏晋南北朝时期的特征是 ( )

A.早期人类与文明起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立

D.各族内迁和民族交融

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

材料二 帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革;三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当加降黜。各宜深戒。”

——摘编自《资治通鉴》

(1)阅读材料一指出,“魏主”是指谁

(2)材料一提出的中心问题是什么 结合材料和所学知识分析,“魏主”提出该问题的目的是什么

(3)阅读材料二指出,“北语”“正音”各指什么

(4)以上材料反映的措施有何作用

【练素养】

14.“谢玄之破(苻)坚,非谢玄之善也,盖(苻)坚之不善也。”与此有关的战争是 ( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战

C.官渡之战 D.淝水之战

15.淝水之战是我国古代一场著名的战役,对后世兵家的战争观念产生了深远的影响。下列关于淝水之战的说法错误的有 ( )

①淝水之战的交战双方是前秦和西晋 ②淝水之战是一场以少胜多的战役 ③在大臣和军民的支持下,苻坚率兵攻晋 ④淝水之战发生在4世纪后期

A.①② B.②④

C.①③④ D.①③

16.下表是北魏孝文帝改革前后北魏墓葬变化对比表。从表格可以看出改革带来的影响有 ( )

北魏墓 改革前 改革后

殉葬牲畜 牛、羊、马的头骨和肢骨 猪、狗、鸡、羊等家畜陶器模型

墓葬形制 鲜卑族:竖穴土坑墓 仿东汉:弧边方形砖室墓

壁画装饰 狩猎、宴饮、打场、采桑等场景 儒家“孝悌”“升仙”等内容

A.结束北方分裂割据局面

B.促进了民族交融

C.实现北方经济快速发展

D.推动经济重心南移

17.清朝赵翼在《廿二史札记》中写道:“盖(孝文)帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。”此话属于 ( )

A.历史事实 B.一手史料

C.历史解释 D.历史评价

18.跪坐习俗是儒家礼教文化的重要组成部分,垂脚高坐被视为傲慢行为。魏晋南北朝时,随着胡床、胡坐的传播,汉人的跪坐礼俗逐渐变成垂脚高坐。这一转变体现了 ( )

A.民族交融的加强

B.儒学正统地位的丧失

C.政权分立的加剧

D.少数民族汉化的开始

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

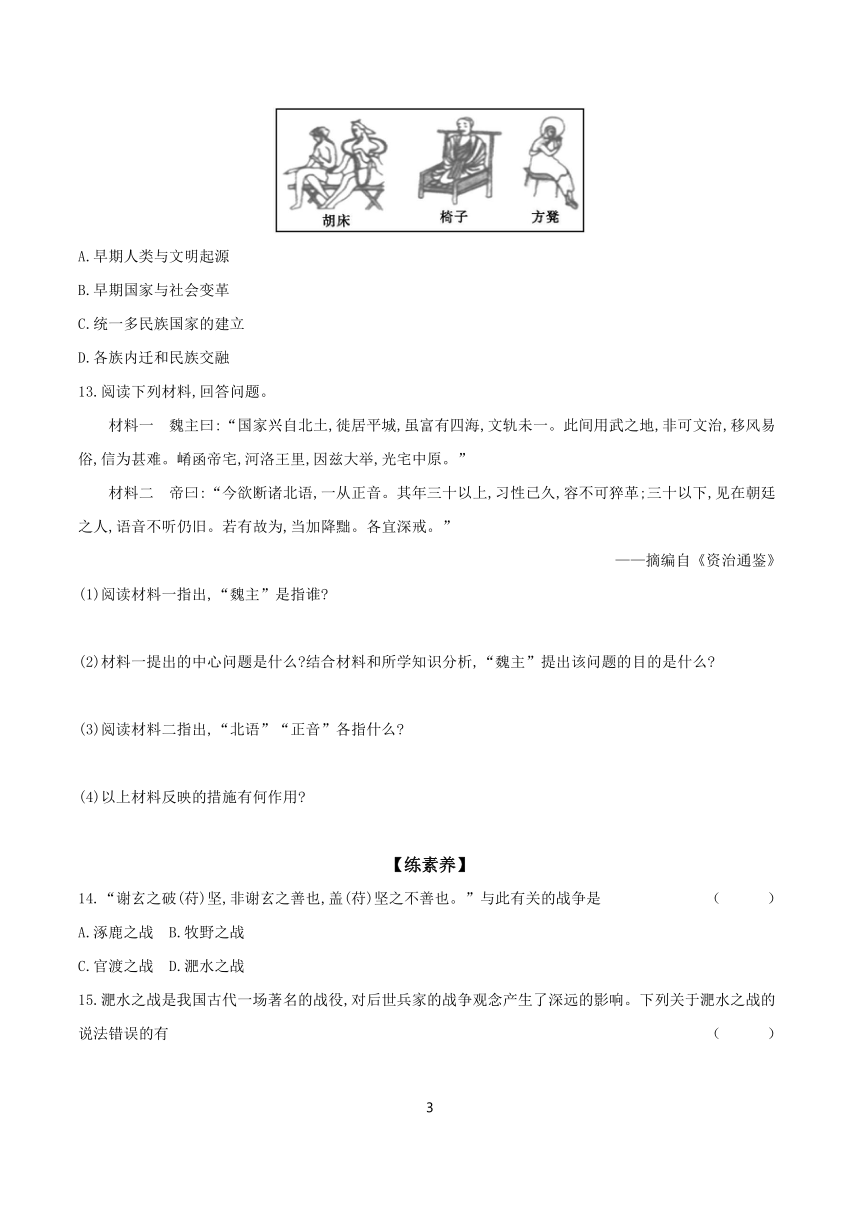

北魏迁都示意图

材料二 5世纪末,中原地区的农业经济已较发达,成为北魏主要的产粮基地。而平城地区屡受灾荒,粮食供应常发生危机。随着北魏在中原的开拓,已不适合在平城控制整个北方地区。加上平城的保守势力强大,北魏社会的发展受到了制约。

迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语,推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,简述北魏都城地点发生的变化。

(2)根据材料二,概括迁都后北魏孝文帝改革的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明北魏迁都的原因及意义。

参考答案

练基础

1.383 以少胜多 前秦

2.A 3.A 4.D 5.C 6.A 7.B

练能力

8.A 【解析】依据“……以吾之众,投鞭于江,足断其流……吾强兵百万,资仗如山……以吾击晋,校(较)其强弱之势,犹疾风之扫秋叶……”可知,淝水之战中前秦失败、东晋胜利的原因之一是前秦统治者骄傲自满。故选A项。

9.A 【解析】据所学知识可知,氐族建立的前秦政权和鲜卑族建立的北魏政权均统一过黄河流域,A项符合题意。故选A项。

10.B 11.D 12.D

13.(1)北魏孝文帝。

(2)问题:迁都洛阳。目的:便于学习和接受汉族的先进文化;加强对黄河流域的控制,巩固统治。

(3)鲜卑语;汉语。

(4)促进了民族交融,增强了北魏的实力。

练素养

14.D

15.D 【解析】结合所学知识可知,淝水之战的交战双方是前秦和东晋;383年,苻坚不顾一致反对,强征各族人民当兵,企图灭亡东晋,统一中国。由此判断,D项符合题意。故选D项。

16.B 【解析】根据表格中殉葬牲畜、墓葬形制、壁画装饰上的变化可知,孝文帝改革前的墓葬具有北方游牧民族的特点,改革后的墓葬受到汉文化的影响,带有汉族墓葬特点,因而改革带来的影响是促进了民族交融。故选B项。

17.D

18.A 【解析】从跪坐到垂脚高坐体现了汉族对少数民族习俗的接受,体现了民族交融的加强。故选A项。

19.(1)从平城迁到洛阳。

(2)移风易俗;涉及面广;自上而下。(答出符合题意的两点即可)

(3)原因:中原地区政治、经济、文化较先进;洛阳区位优越,是汉族政治文化的中心;平城地理环境恶化,区位不利于北魏控制黄河流域;摆脱保守势力,减少改革阻力。(答出符合题意的两点即可)

意义:便于学习汉族的先进文化,推动了北魏社会的发展;促进了洛阳的繁荣;加强了民族交融,为中华民族的发展注入新的活力。(答出符合题意的两点即可)

2

【练基础】

1.淝水之战

时间 年

交战双方 前秦和东晋

特点 中国古代又一次 的著名战役

影响 很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态

2.4世纪后期,氐族人建立的 政权,消灭了其他割据势力,统一了黄河流域。其皇帝率大军南下,企图统一南北,却在 中败于东晋。上述横线处应填入的内容是 ( )

A.前秦、淝水之战 B.后秦、官渡之战

C.南燕、淝水之战 D.北燕、官渡之战

3.成语的来源及构成形式复杂,又往往包含历史典故、警世箴言,散见于历代典籍。下列成语与淝水之战有关的是 ( )

①投鞭断流 ②草船借箭 ③风声鹤唳 ④草木皆兵

A.①③④ B.①②④

C.①②③ D.②③④

4.迁都洛阳后,北魏孝文帝亲自到鲁城(今山东曲阜)祭祀孔子,封孔氏四人为官,并命兖州刺史修复孔子墓。他这样做的主要目的是 ( )

A.统一黄河流域 B.开发江南经济

C.笼络守旧势力 D.学习先进文化

5.大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色;北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风。这一变化源于 ( )

A.北方政局的变迁 B.南北朝的对峙

C.北魏的汉化政策 D.雕塑艺术的发展

6.某老师上课时使用了下列三幅图片。据此判断,这节课的主题最有可能是 ( )

A.民族交融 B.中外交往

C.国家统一 D.经济发展

7.魏晋南北朝时期,北方地区出现了民族大交融。下列选项对“民族大交融”理解错误的是 ( )

A.各民族之间相互学习、共同进步

B.少数民族向汉族学习,完全被汉化

C.丰富了中华民族的物质文化和精神文化

D.“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族隔阂逐渐减少

【练能力】

8.讨论淝水之战前秦失败的原因时,三组同学出示了如下史料。他们的观点应是 ( )

苻坚曰:“……今略计吾士卒,可得九十七万……以吾之众,投鞭于江,足断其流……吾强兵百万,资仗如山……以吾击晋,校(较)其强弱之势,犹疾风之扫秋叶……。”

A.苻坚骄傲轻敌 B.前秦兵力分散

C.民族矛盾尖锐 D.前秦实力弱小

9.4世纪后期至5世纪中期,先后统一黄河流域的两个少数民族是 ( )

A.氐族、鲜卑族 B.氐族、羌族

C.匈奴族、羯族 D.鲜卑族、匈奴族

10.北魏孝文帝改革的重要背景是 ( )

A.北方经济的恢复和发展

B.民族大交融趋势的出现

C.汉族大臣的支持

D.各族人民不断起义

11.“他又特地安排五个弟弟与汉族大姓联姻……通过这种两族大姓的频繁政治联姻,两族大姓之间的矛盾逐渐淡化了,政治利益日趋相同。”材料中的“他” ( )

A.创立皇帝制度 B.实行盐铁官营

C.释放大量奴婢 D.迁都于洛阳

12.下框中的三幅图画摹绘自敦煌莫高窟壁画。这些原本属于北方少数民族的坐具,在魏晋南北朝时期逐渐融入汉族人民的生活之中。这说明魏晋南北朝时期的特征是 ( )

A.早期人类与文明起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立

D.各族内迁和民族交融

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”

材料二 帝曰:“今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革;三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当加降黜。各宜深戒。”

——摘编自《资治通鉴》

(1)阅读材料一指出,“魏主”是指谁

(2)材料一提出的中心问题是什么 结合材料和所学知识分析,“魏主”提出该问题的目的是什么

(3)阅读材料二指出,“北语”“正音”各指什么

(4)以上材料反映的措施有何作用

【练素养】

14.“谢玄之破(苻)坚,非谢玄之善也,盖(苻)坚之不善也。”与此有关的战争是 ( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战

C.官渡之战 D.淝水之战

15.淝水之战是我国古代一场著名的战役,对后世兵家的战争观念产生了深远的影响。下列关于淝水之战的说法错误的有 ( )

①淝水之战的交战双方是前秦和西晋 ②淝水之战是一场以少胜多的战役 ③在大臣和军民的支持下,苻坚率兵攻晋 ④淝水之战发生在4世纪后期

A.①② B.②④

C.①③④ D.①③

16.下表是北魏孝文帝改革前后北魏墓葬变化对比表。从表格可以看出改革带来的影响有 ( )

北魏墓 改革前 改革后

殉葬牲畜 牛、羊、马的头骨和肢骨 猪、狗、鸡、羊等家畜陶器模型

墓葬形制 鲜卑族:竖穴土坑墓 仿东汉:弧边方形砖室墓

壁画装饰 狩猎、宴饮、打场、采桑等场景 儒家“孝悌”“升仙”等内容

A.结束北方分裂割据局面

B.促进了民族交融

C.实现北方经济快速发展

D.推动经济重心南移

17.清朝赵翼在《廿二史札记》中写道:“盖(孝文)帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。”此话属于 ( )

A.历史事实 B.一手史料

C.历史解释 D.历史评价

18.跪坐习俗是儒家礼教文化的重要组成部分,垂脚高坐被视为傲慢行为。魏晋南北朝时,随着胡床、胡坐的传播,汉人的跪坐礼俗逐渐变成垂脚高坐。这一转变体现了 ( )

A.民族交融的加强

B.儒学正统地位的丧失

C.政权分立的加剧

D.少数民族汉化的开始

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

北魏迁都示意图

材料二 5世纪末,中原地区的农业经济已较发达,成为北魏主要的产粮基地。而平城地区屡受灾荒,粮食供应常发生危机。随着北魏在中原的开拓,已不适合在平城控制整个北方地区。加上平城的保守势力强大,北魏社会的发展受到了制约。

迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语,推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一,简述北魏都城地点发生的变化。

(2)根据材料二,概括迁都后北魏孝文帝改革的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明北魏迁都的原因及意义。

参考答案

练基础

1.383 以少胜多 前秦

2.A 3.A 4.D 5.C 6.A 7.B

练能力

8.A 【解析】依据“……以吾之众,投鞭于江,足断其流……吾强兵百万,资仗如山……以吾击晋,校(较)其强弱之势,犹疾风之扫秋叶……”可知,淝水之战中前秦失败、东晋胜利的原因之一是前秦统治者骄傲自满。故选A项。

9.A 【解析】据所学知识可知,氐族建立的前秦政权和鲜卑族建立的北魏政权均统一过黄河流域,A项符合题意。故选A项。

10.B 11.D 12.D

13.(1)北魏孝文帝。

(2)问题:迁都洛阳。目的:便于学习和接受汉族的先进文化;加强对黄河流域的控制,巩固统治。

(3)鲜卑语;汉语。

(4)促进了民族交融,增强了北魏的实力。

练素养

14.D

15.D 【解析】结合所学知识可知,淝水之战的交战双方是前秦和东晋;383年,苻坚不顾一致反对,强征各族人民当兵,企图灭亡东晋,统一中国。由此判断,D项符合题意。故选D项。

16.B 【解析】根据表格中殉葬牲畜、墓葬形制、壁画装饰上的变化可知,孝文帝改革前的墓葬具有北方游牧民族的特点,改革后的墓葬受到汉文化的影响,带有汉族墓葬特点,因而改革带来的影响是促进了民族交融。故选B项。

17.D

18.A 【解析】从跪坐到垂脚高坐体现了汉族对少数民族习俗的接受,体现了民族交融的加强。故选A项。

19.(1)从平城迁到洛阳。

(2)移风易俗;涉及面广;自上而下。(答出符合题意的两点即可)

(3)原因:中原地区政治、经济、文化较先进;洛阳区位优越,是汉族政治文化的中心;平城地理环境恶化,区位不利于北魏控制黄河流域;摆脱保守势力,减少改革阻力。(答出符合题意的两点即可)

意义:便于学习汉族的先进文化,推动了北魏社会的发展;促进了洛阳的繁荣;加强了民族交融,为中华民族的发展注入新的活力。(答出符合题意的两点即可)

2

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史