第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 单元自我评价试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 单元自我评价试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 83.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-17 11:40:15 | ||

图片预览

文档简介

第四单元自我评价

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.下列史实中与曹操无关的是 ( )

A.“挟天子以令诸侯”

B.招贤纳士,实行屯田

C.奖励农耕,发展生产

D.废汉献帝,称帝洛阳

2.归类整理表格是学习历史的重要方式之一。根据下表分析,这些措施的共同作用是 ( )

曹魏 重视农业生产,大力兴修水利

孙吴 开发江东,发展海外贸易

蜀汉 发展经济,改善民族关系

A.加强对外交往 B.推动文化发展

C.促进民族交融 D.巩固局部统一

3.唐朝诗人李白曾作诗描绘中国古代某次战役:“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”这场战役的影响是 ( )

A.有利于曹操统一北方

B.推翻了秦朝残暴统治

C.奠定了三国鼎立的基础

D.三国鼎立的局面形成

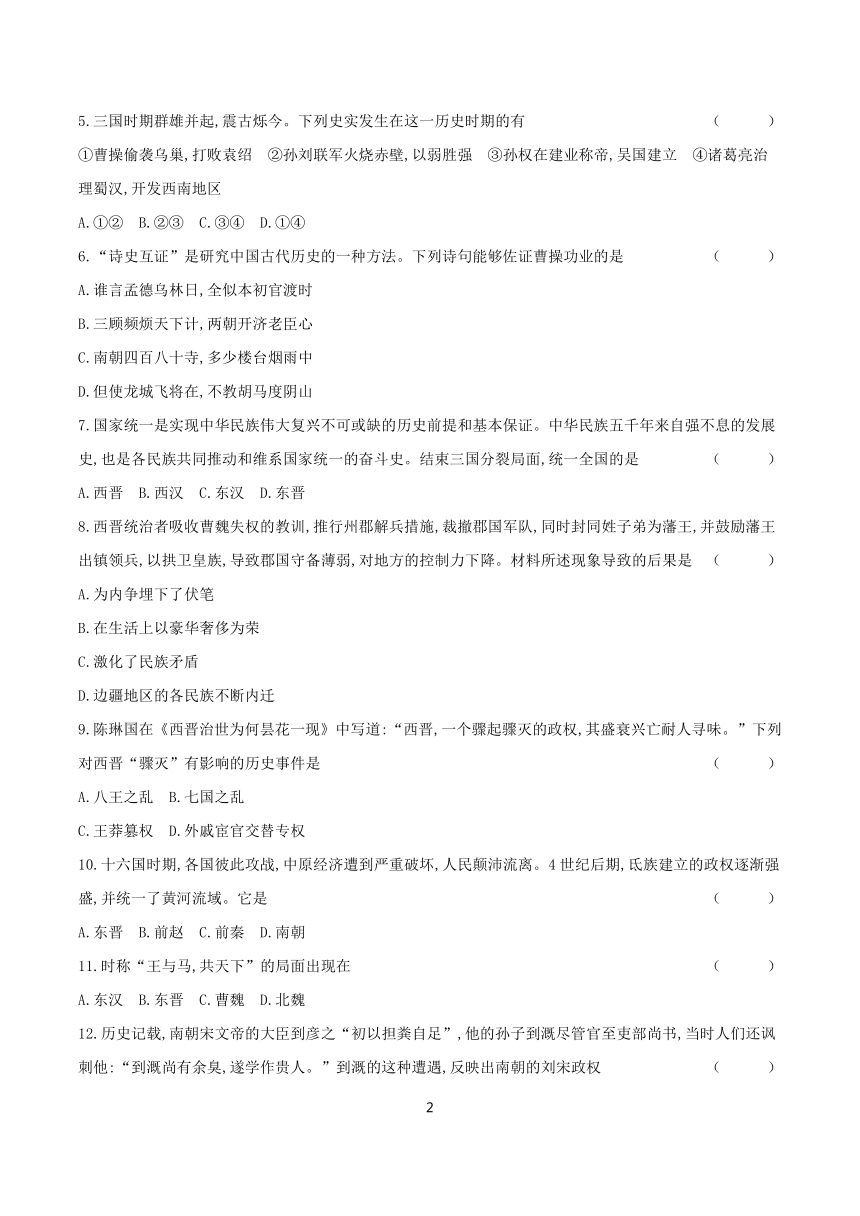

4.下图所示为中国古代时间轴。下列关于阶段②的时代特征的表述,最恰当的是 ( )

A.政权分立与民族交融

B.统一多民族国家的建立与巩固

C.中国境内早期人类与文明的起源

D.民族关系发展与社会变革

5.三国时期群雄并起,震古烁今。下列史实发生在这一历史时期的有 ( )

①曹操偷袭乌巢,打败袁绍 ②孙刘联军火烧赤壁,以弱胜强 ③孙权在建业称帝,吴国建立 ④诸葛亮治理蜀汉,开发西南地区

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

6.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够佐证曹操功业的是 ( )

A.谁言孟德乌林日,全似本初官渡时

B.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心

C.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

D.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山

7.国家统一是实现中华民族伟大复兴不可或缺的历史前提和基本保证。中华民族五千年来自强不息的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史。结束三国分裂局面,统一全国的是 ( )

A.西晋 B.西汉 C.东汉 D.东晋

8.西晋统治者吸收曹魏失权的教训,推行州郡解兵措施,裁撤郡国军队,同时封同姓子弟为藩王,并鼓励藩王出镇领兵,以拱卫皇族,导致郡国守备薄弱,对地方的控制力下降。材料所述现象导致的后果是 ( )

A.为内争埋下了伏笔

B.在生活上以豪华奢侈为荣

C.激化了民族矛盾

D.边疆地区的各民族不断内迁

9.陈琳国在《西晋治世为何昙花一现》中写道:“西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。”下列对西晋“骤灭”有影响的历史事件是 ( )

A.八王之乱 B.七国之乱

C.王莽篡权 D.外戚宦官交替专权

10.十六国时期,各国彼此攻战,中原经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。4世纪后期,氐族建立的政权逐渐强盛,并统一了黄河流域。它是 ( )

A.东晋 B.前赵 C.前秦 D.南朝

11.时称“王与马,共天下”的局面出现在 ( )

A.东汉 B.东晋 C.曹魏 D.北魏

12.历史记载,南朝宋文帝的大臣到彦之“初以担粪自足”,他的孙子到溉尽管官至吏部尚书,当时人们还讽刺他:“到溉尚有余臭,遂学作贵人。”到溉的这种遭遇,反映出南朝的刘宋政权 ( )

A.重视发展农业生产

B.重用人才,不拘一格

C.士族门阀政治盛行

D.政治败坏,内斗不断

13.某书记载:经过南北朝近三百年的时间,他们已经完全交融在作为统一国家主体部族的汉族里了。这一趋势固然经历了长期的痛苦历程,但由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,还比以前更加兴盛了。这主要反映了 ( )

A.汉族形成于魏晋南北朝时期

B.汉族文化较其他各族文化更先进

C.其他各族文化较汉族文化更先进

D.民族交融推动经济文化兴盛

14.《晋书·食货志》记载:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”这段材料描述的东晋后期南方的情形是 ( )

①社会安定 ②百姓安居乐业,生活富足 ③农业年年丰收 ④人丁兴旺,生活殷实 ⑤政府鼓励发展生产

A.②④⑤ B.①②③④

C.③④⑤ D.①②④⑤

15.“秦王(苻)坚与阳平公(将)融登寿阳城望之,见晋兵部阵严整,又望见八公山上草木,皆以为晋兵,顾谓融曰:‘此亦劲敌,何谓弱也!’怃然始有惧色。”材料中“秦王”害怕的军队所属的政权是 ( )

A.西晋 B.东晋

C.北魏 D.前秦

16.某校历史兴趣小组自编历史剧《迁都后的北魏》,以下符合剧中鲜卑族官员的情节是( )

A.在都城长安觐见孝文帝

B.上朝时穿鲜卑族服装

C.用汉语向孝文帝汇报工作

D.因为娶汉女为妻而遭罢官

17.南北朝时期,南朝尚清淡,崇文采,雅有远韵,善为文章;北朝重武功,性雄豪,工骑射,果敢决断;而北魏孝文帝改革后,北方士人把“以武达”和“以文通”同等地视为振兴家门的途径,这反映了当时 ( )

A.南北文化冲突导致国家分裂

B.南方成为全国文化中心

C.民族交融促使多元文化交融

D.北方制度远远落后于南方

18.历史活动课上,老师列出了“三国鼎立”“十六国”“北方游牧民族内迁”“北魏孝文帝改革”等关键词。由此可知,这一活动课的主题是 ( )

A.中华文明的起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立

D.政权分立与民族交融

19.下列关于魏晋南北朝时期科技与文化的搭配,正确的是 ( )

A.顾恺之——《洛神赋图》

B.王羲之——《女史箴图》

C.锺繇——独创行书书法

D.山西大同——龙门石窟

20.“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”下列文物中借鉴了外来文化特点的是 ( )

A.秦铜权 B.居延汉简

C.东汉彩绘陶俑 D.北魏《帝后礼佛图》

二、非选择题(本大题共4小题,第21题16分,第22题16分,第23题10分,第24题18分,共60分。)

21.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——摘编自《三国志·诸葛亮传》

(1)材料一中的“操遂能克绍,以弱为强者”指的是哪一场著名战役 (2分)这次战役有何影响 (2分)

(2)材料一中的这段话是诸葛亮对谁说的 (1分)请简要概括诸葛亮的核心观点。(4分)

材料二 烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师。

——[唐]胡曾《咏史诗·赤壁》

(3)材料二中的这首诗评述的是发生在东汉末年的哪次著名战役 (1分)有人说,这首诗的第一句“烈火西焚魏帝旗”存在历史知识上的错误,为什么这样说 (2分)

材料三 实际上诸葛亮在赤壁之战期间的主要功绩,是促成刘备和孙权军事集团的联合,而诸葛亮在刘备去世之前的主要功绩也是为刘备定下了三分天下的政治策略。也就是说,诸葛亮是一个杰出的政治家,但未必是一个杰出的军事家,诸葛亮的军事才能是值得怀疑的。

(4)材料三是对诸葛亮的评价与分析。结合上述材料及所学知识,分析你眼中的诸葛亮是一个怎样的历史人物。(4分)

22.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨(nòu)……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

(1)根据材料一,概括《史记》中对江南地区的描述。(2分)

材料二 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(2)根据材料二并结合所学知识,列举东晋南朝时期,南方在农业、手工业、商业和城市等方面的成就。(8分)

(3)综合以上材料并结合所学知识,分析东晋南朝时期江南得到发展的原因。(6分)

23.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉字是世界上最古老的文字之一,至今已有三千多年的历史。战国时,七国文字书写各异。秦统一后,秦始皇命李斯等人总结出的小篆字体成为官方的标准文字,但国家事务异常繁多,篆书字画很多,书写速度慢,于是产生了一种更为简易、书写更为方便的隶书。

——摘编自纪云华、杨纪国《中国文化简史》

材料二 汉代造纸术的发明,使书写的载体发生了革命性的变化,也为书法艺术的进一步发展提供了物质条件。人们对书法美的不懈追求,推动了书法艺术的持久发展。……西晋设置书博士,教学生学习书法,规定用锺繇(yáo)、胡昭的书法作为标准字体。魏晋时期,书法艺术提高到了一个新阶段。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉字演变的趋势,(2分)并简析秦统一文字的作用。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳书法艺术在魏晋时期发展的条件,(2分)并写出将“书法艺术提高到了一个新阶段”的书法作品。(2分)

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对汉字具有旺盛生命力的理解。(2分)

24.(18分)某校七年级历史学习兴趣小组围绕“改革促发展”这个中心,开展了以“北魏孝文帝改革”为主题的探究活动,请你参与其中,回答相关的问题。

【欲擒故纵】

材料一 北魏孝文帝决心迁都,但迁都的决定遭到许多鲜卑贵族的反对。494年,孝文帝以南征为名亲率文武官员和20万大军南下。到达A城时,正值秋雨连绵道路泥泞,长途跋涉的鲜卑贵族和官兵们疲惫不堪,不愿意继续前进,孝文帝趁机说,行军中途,怎么可以无功而返 如果不愿意继续南征,可以先定都在此,随行人员没再反对,于是大功告成。

(1)材料一中的“A城”是哪里 (2分)北魏孝文帝为什么要精心安排这一迁都的“计谋” (2分)

【擒贼擒王】

材料二 “诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”

——《魏书》

鲜卑姓 拓跋 步六孤 贺兰

改为汉姓 元 陆 贺

(2)材料二所示的是北魏孝文帝改革中的哪两项措施 (2分)根据所学知识,试列举出孝文帝的其他两项改革措施。(2分)

【身先士卒】

材料三

(3)材料三图片是《北魏帝王出御图》,请你判断这一幅图是改革前创作的,还是改革后。(2分)说出你的依据。(2分)

【今非昔比】

材料四 南朝官员陈庆之出使北魏,目睹了北方经济、文化兴盛的景象后,感慨地说:“以前以为长江以北都是落后的‘异族’风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。”

(4)根据材料四并结合所学知识,说说这次改革取得了什么效果。(4分)

(5)根据上述材料及所学知识,谈谈北魏孝文帝改革给你哪些启示。(2分)

参考答案

1.D 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.A 8.A 9.A

10.C 11.B 12.C 13.D 14.B 15.B 16.C

17.C 【解析】根据材料“……而北魏孝文帝改革后,北方士人把‘以武达’和‘以文通’同等地视为振兴家门的途径”可知,材料反映了少数民族政权深受汉文化影响,民族交融促使多元文化交融,C项正确;当时国家分裂是少数民族入侵导致的,而非文化冲突影响,排除A项;材料无法得出当时南方成为全国文化中心,排除B项;材料未涉及南北方的制度比较,排除D项。故选C项。

18.D 19.A 20.D

21.(1)官渡之战。(2分)影响:为曹操后来统一北方打下了基础。(2分)

(2)刘备。(1分)曹操雄踞北方,难以抗衡;要与孙权联合起来,共同抗曹。(4分)

(3)赤壁之战。(1分)三国时的魏国是曹操的儿子曹丕建立的,因此“魏帝”应该是曹丕而不是曹操。所以赤壁之战不能说“烈火西焚魏帝旗”。(2分)

(4)示例:诸葛亮是一位杰出的政治家。(2分)赤壁之战前,他为刘备定下了三分天下的政治策略;三国鼎立局面形成后,他治理蜀国,大力发展经济,与吴国结盟,维持了三国鼎立局面。(开放性问题,答案不唯一,2分)

22.(1)尚未开发,地广人稀,生产水平落后。(2分)

(2)农业:水稻种植方面出现育秧移栽技术;实行麦稻兼作;五岭以南地区种植双季稻,粮食产量提高。手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面发展显著。商业和城市:南朝时的建康,人口众多;商业活跃。(农业、手工业、商业、城市每方面任答一点即可,共8分)

(3)北方人的南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;江南地区生产条件优越;江南地区社会比较安定。(任答符合题意的三点即可,6分)

23.(1)趋势:由书写各异到统一;由繁变简。(2分)作用:文字的统一,使得政令能够在全国各地顺利推行;有利于各地经济的交流与发展;有利于各地文化的交流,并直接影响汉字的演进。(2分,任答一点即可)

(2)条件:东汉蔡伦改进造纸术,使纸的使用得到推广;书法家们的推动作用;国家政策的促进作用。(2分,任答一点即可)作品:王羲之《兰亭集序》。(2分)

(3)中央集权的统一国家保证了汉字使用的畅通无阻;汉字自身的成熟与完美,为其保持旺盛的生命力打下了坚实的基础;汉字至今还在使用,对于铸牢中华民族共同体意识、传承中华民族优秀传统文化、彰显文化自信起到了重要的作用。(言之有理即可,2分)

24.(1)洛阳。(2分)减小迁都阻力。(2分)

(2)说汉话、改汉姓。(2分)穿汉服、与汉族贵族联姻、学习汉族礼法等。(答出任意两点即可,2分)

(3)改革后。(2分)图中服饰、礼仪出现了明显的汉化,说明北魏进行了改革,不断学习汉族礼法,民族交融加强。(2分)

(4)增强了北魏的实力,加速了北方各族的封建化进程,促进了民族交融。(答出两点即可,4分)

(5)改革是强国之路;顺应时代潮流的改革能推动社会的进步。(符合题意即可,2分)

2

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.下列史实中与曹操无关的是 ( )

A.“挟天子以令诸侯”

B.招贤纳士,实行屯田

C.奖励农耕,发展生产

D.废汉献帝,称帝洛阳

2.归类整理表格是学习历史的重要方式之一。根据下表分析,这些措施的共同作用是 ( )

曹魏 重视农业生产,大力兴修水利

孙吴 开发江东,发展海外贸易

蜀汉 发展经济,改善民族关系

A.加强对外交往 B.推动文化发展

C.促进民族交融 D.巩固局部统一

3.唐朝诗人李白曾作诗描绘中国古代某次战役:“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”这场战役的影响是 ( )

A.有利于曹操统一北方

B.推翻了秦朝残暴统治

C.奠定了三国鼎立的基础

D.三国鼎立的局面形成

4.下图所示为中国古代时间轴。下列关于阶段②的时代特征的表述,最恰当的是 ( )

A.政权分立与民族交融

B.统一多民族国家的建立与巩固

C.中国境内早期人类与文明的起源

D.民族关系发展与社会变革

5.三国时期群雄并起,震古烁今。下列史实发生在这一历史时期的有 ( )

①曹操偷袭乌巢,打败袁绍 ②孙刘联军火烧赤壁,以弱胜强 ③孙权在建业称帝,吴国建立 ④诸葛亮治理蜀汉,开发西南地区

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

6.“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够佐证曹操功业的是 ( )

A.谁言孟德乌林日,全似本初官渡时

B.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心

C.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

D.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山

7.国家统一是实现中华民族伟大复兴不可或缺的历史前提和基本保证。中华民族五千年来自强不息的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史。结束三国分裂局面,统一全国的是 ( )

A.西晋 B.西汉 C.东汉 D.东晋

8.西晋统治者吸收曹魏失权的教训,推行州郡解兵措施,裁撤郡国军队,同时封同姓子弟为藩王,并鼓励藩王出镇领兵,以拱卫皇族,导致郡国守备薄弱,对地方的控制力下降。材料所述现象导致的后果是 ( )

A.为内争埋下了伏笔

B.在生活上以豪华奢侈为荣

C.激化了民族矛盾

D.边疆地区的各民族不断内迁

9.陈琳国在《西晋治世为何昙花一现》中写道:“西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。”下列对西晋“骤灭”有影响的历史事件是 ( )

A.八王之乱 B.七国之乱

C.王莽篡权 D.外戚宦官交替专权

10.十六国时期,各国彼此攻战,中原经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。4世纪后期,氐族建立的政权逐渐强盛,并统一了黄河流域。它是 ( )

A.东晋 B.前赵 C.前秦 D.南朝

11.时称“王与马,共天下”的局面出现在 ( )

A.东汉 B.东晋 C.曹魏 D.北魏

12.历史记载,南朝宋文帝的大臣到彦之“初以担粪自足”,他的孙子到溉尽管官至吏部尚书,当时人们还讽刺他:“到溉尚有余臭,遂学作贵人。”到溉的这种遭遇,反映出南朝的刘宋政权 ( )

A.重视发展农业生产

B.重用人才,不拘一格

C.士族门阀政治盛行

D.政治败坏,内斗不断

13.某书记载:经过南北朝近三百年的时间,他们已经完全交融在作为统一国家主体部族的汉族里了。这一趋势固然经历了长期的痛苦历程,但由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,还比以前更加兴盛了。这主要反映了 ( )

A.汉族形成于魏晋南北朝时期

B.汉族文化较其他各族文化更先进

C.其他各族文化较汉族文化更先进

D.民族交融推动经济文化兴盛

14.《晋书·食货志》记载:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”这段材料描述的东晋后期南方的情形是 ( )

①社会安定 ②百姓安居乐业,生活富足 ③农业年年丰收 ④人丁兴旺,生活殷实 ⑤政府鼓励发展生产

A.②④⑤ B.①②③④

C.③④⑤ D.①②④⑤

15.“秦王(苻)坚与阳平公(将)融登寿阳城望之,见晋兵部阵严整,又望见八公山上草木,皆以为晋兵,顾谓融曰:‘此亦劲敌,何谓弱也!’怃然始有惧色。”材料中“秦王”害怕的军队所属的政权是 ( )

A.西晋 B.东晋

C.北魏 D.前秦

16.某校历史兴趣小组自编历史剧《迁都后的北魏》,以下符合剧中鲜卑族官员的情节是( )

A.在都城长安觐见孝文帝

B.上朝时穿鲜卑族服装

C.用汉语向孝文帝汇报工作

D.因为娶汉女为妻而遭罢官

17.南北朝时期,南朝尚清淡,崇文采,雅有远韵,善为文章;北朝重武功,性雄豪,工骑射,果敢决断;而北魏孝文帝改革后,北方士人把“以武达”和“以文通”同等地视为振兴家门的途径,这反映了当时 ( )

A.南北文化冲突导致国家分裂

B.南方成为全国文化中心

C.民族交融促使多元文化交融

D.北方制度远远落后于南方

18.历史活动课上,老师列出了“三国鼎立”“十六国”“北方游牧民族内迁”“北魏孝文帝改革”等关键词。由此可知,这一活动课的主题是 ( )

A.中华文明的起源

B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立

D.政权分立与民族交融

19.下列关于魏晋南北朝时期科技与文化的搭配,正确的是 ( )

A.顾恺之——《洛神赋图》

B.王羲之——《女史箴图》

C.锺繇——独创行书书法

D.山西大同——龙门石窟

20.“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”下列文物中借鉴了外来文化特点的是 ( )

A.秦铜权 B.居延汉简

C.东汉彩绘陶俑 D.北魏《帝后礼佛图》

二、非选择题(本大题共4小题,第21题16分,第22题16分,第23题10分,第24题18分,共60分。)

21.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。

——摘编自《三国志·诸葛亮传》

(1)材料一中的“操遂能克绍,以弱为强者”指的是哪一场著名战役 (2分)这次战役有何影响 (2分)

(2)材料一中的这段话是诸葛亮对谁说的 (1分)请简要概括诸葛亮的核心观点。(4分)

材料二 烈火西焚魏帝旗,周郎开国虎争时。交兵不假挥长剑,已挫英雄百万师。

——[唐]胡曾《咏史诗·赤壁》

(3)材料二中的这首诗评述的是发生在东汉末年的哪次著名战役 (1分)有人说,这首诗的第一句“烈火西焚魏帝旗”存在历史知识上的错误,为什么这样说 (2分)

材料三 实际上诸葛亮在赤壁之战期间的主要功绩,是促成刘备和孙权军事集团的联合,而诸葛亮在刘备去世之前的主要功绩也是为刘备定下了三分天下的政治策略。也就是说,诸葛亮是一个杰出的政治家,但未必是一个杰出的军事家,诸葛亮的军事才能是值得怀疑的。

(4)材料三是对诸葛亮的评价与分析。结合上述材料及所学知识,分析你眼中的诸葛亮是一个怎样的历史人物。(4分)

22.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨(nòu)……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

(1)根据材料一,概括《史记》中对江南地区的描述。(2分)

材料二 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(2)根据材料二并结合所学知识,列举东晋南朝时期,南方在农业、手工业、商业和城市等方面的成就。(8分)

(3)综合以上材料并结合所学知识,分析东晋南朝时期江南得到发展的原因。(6分)

23.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉字是世界上最古老的文字之一,至今已有三千多年的历史。战国时,七国文字书写各异。秦统一后,秦始皇命李斯等人总结出的小篆字体成为官方的标准文字,但国家事务异常繁多,篆书字画很多,书写速度慢,于是产生了一种更为简易、书写更为方便的隶书。

——摘编自纪云华、杨纪国《中国文化简史》

材料二 汉代造纸术的发明,使书写的载体发生了革命性的变化,也为书法艺术的进一步发展提供了物质条件。人们对书法美的不懈追求,推动了书法艺术的持久发展。……西晋设置书博士,教学生学习书法,规定用锺繇(yáo)、胡昭的书法作为标准字体。魏晋时期,书法艺术提高到了一个新阶段。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉字演变的趋势,(2分)并简析秦统一文字的作用。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳书法艺术在魏晋时期发展的条件,(2分)并写出将“书法艺术提高到了一个新阶段”的书法作品。(2分)

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对汉字具有旺盛生命力的理解。(2分)

24.(18分)某校七年级历史学习兴趣小组围绕“改革促发展”这个中心,开展了以“北魏孝文帝改革”为主题的探究活动,请你参与其中,回答相关的问题。

【欲擒故纵】

材料一 北魏孝文帝决心迁都,但迁都的决定遭到许多鲜卑贵族的反对。494年,孝文帝以南征为名亲率文武官员和20万大军南下。到达A城时,正值秋雨连绵道路泥泞,长途跋涉的鲜卑贵族和官兵们疲惫不堪,不愿意继续前进,孝文帝趁机说,行军中途,怎么可以无功而返 如果不愿意继续南征,可以先定都在此,随行人员没再反对,于是大功告成。

(1)材料一中的“A城”是哪里 (2分)北魏孝文帝为什么要精心安排这一迁都的“计谋” (2分)

【擒贼擒王】

材料二 “诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”

——《魏书》

鲜卑姓 拓跋 步六孤 贺兰

改为汉姓 元 陆 贺

(2)材料二所示的是北魏孝文帝改革中的哪两项措施 (2分)根据所学知识,试列举出孝文帝的其他两项改革措施。(2分)

【身先士卒】

材料三

(3)材料三图片是《北魏帝王出御图》,请你判断这一幅图是改革前创作的,还是改革后。(2分)说出你的依据。(2分)

【今非昔比】

材料四 南朝官员陈庆之出使北魏,目睹了北方经济、文化兴盛的景象后,感慨地说:“以前以为长江以北都是落后的‘异族’风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。”

(4)根据材料四并结合所学知识,说说这次改革取得了什么效果。(4分)

(5)根据上述材料及所学知识,谈谈北魏孝文帝改革给你哪些启示。(2分)

参考答案

1.D 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.A 8.A 9.A

10.C 11.B 12.C 13.D 14.B 15.B 16.C

17.C 【解析】根据材料“……而北魏孝文帝改革后,北方士人把‘以武达’和‘以文通’同等地视为振兴家门的途径”可知,材料反映了少数民族政权深受汉文化影响,民族交融促使多元文化交融,C项正确;当时国家分裂是少数民族入侵导致的,而非文化冲突影响,排除A项;材料无法得出当时南方成为全国文化中心,排除B项;材料未涉及南北方的制度比较,排除D项。故选C项。

18.D 19.A 20.D

21.(1)官渡之战。(2分)影响:为曹操后来统一北方打下了基础。(2分)

(2)刘备。(1分)曹操雄踞北方,难以抗衡;要与孙权联合起来,共同抗曹。(4分)

(3)赤壁之战。(1分)三国时的魏国是曹操的儿子曹丕建立的,因此“魏帝”应该是曹丕而不是曹操。所以赤壁之战不能说“烈火西焚魏帝旗”。(2分)

(4)示例:诸葛亮是一位杰出的政治家。(2分)赤壁之战前,他为刘备定下了三分天下的政治策略;三国鼎立局面形成后,他治理蜀国,大力发展经济,与吴国结盟,维持了三国鼎立局面。(开放性问题,答案不唯一,2分)

22.(1)尚未开发,地广人稀,生产水平落后。(2分)

(2)农业:水稻种植方面出现育秧移栽技术;实行麦稻兼作;五岭以南地区种植双季稻,粮食产量提高。手工业:缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面发展显著。商业和城市:南朝时的建康,人口众多;商业活跃。(农业、手工业、商业、城市每方面任答一点即可,共8分)

(3)北方人的南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;江南地区生产条件优越;江南地区社会比较安定。(任答符合题意的三点即可,6分)

23.(1)趋势:由书写各异到统一;由繁变简。(2分)作用:文字的统一,使得政令能够在全国各地顺利推行;有利于各地经济的交流与发展;有利于各地文化的交流,并直接影响汉字的演进。(2分,任答一点即可)

(2)条件:东汉蔡伦改进造纸术,使纸的使用得到推广;书法家们的推动作用;国家政策的促进作用。(2分,任答一点即可)作品:王羲之《兰亭集序》。(2分)

(3)中央集权的统一国家保证了汉字使用的畅通无阻;汉字自身的成熟与完美,为其保持旺盛的生命力打下了坚实的基础;汉字至今还在使用,对于铸牢中华民族共同体意识、传承中华民族优秀传统文化、彰显文化自信起到了重要的作用。(言之有理即可,2分)

24.(1)洛阳。(2分)减小迁都阻力。(2分)

(2)说汉话、改汉姓。(2分)穿汉服、与汉族贵族联姻、学习汉族礼法等。(答出任意两点即可,2分)

(3)改革后。(2分)图中服饰、礼仪出现了明显的汉化,说明北魏进行了改革,不断学习汉族礼法,民族交融加强。(2分)

(4)增强了北魏的实力,加速了北方各族的封建化进程,促进了民族交融。(答出两点即可,4分)

(5)改革是强国之路;顺应时代潮流的改革能推动社会的进步。(符合题意即可,2分)

2

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史