第五单元 晚晴时期的内忧外患与救亡图存 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚晴时期的内忧外患与救亡图存 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-17 15:35:49 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

中国近代史

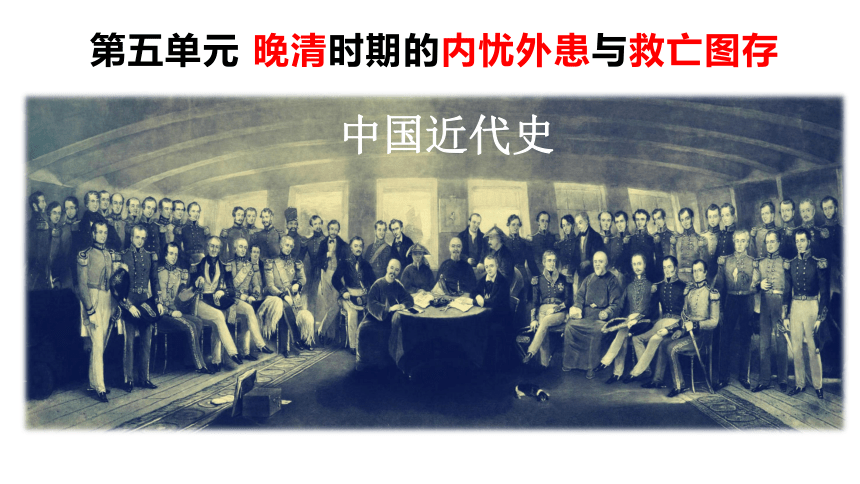

列强侵华

抗争与探索

1840

1842

鸦片战争

1856

1860

第二次

鸦片战争

1883

1885

中法战争

1894

1895

甲午中日战争

1900

1901

八国联军侵华

1931

1945

日本侵华战争

背景:19世纪中期的世界与中国

地主阶级

农民阶级

资产阶级

开眼看世界

洋务运动

太平天国运动

边疆危机

左宗棠收复新疆

镇南关大捷

瓜分狂潮

台湾人民反割台斗争

黄海海战

维新变法

义和团运动

民族危机,日益严重;国人探索,步步深入

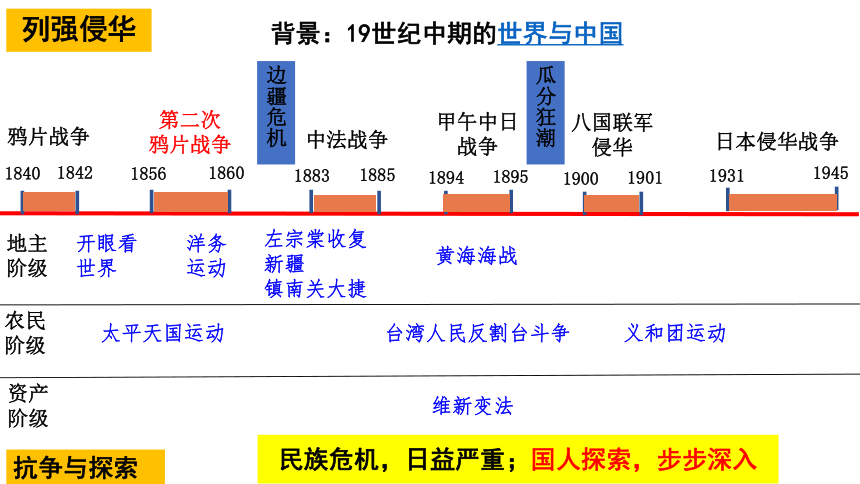

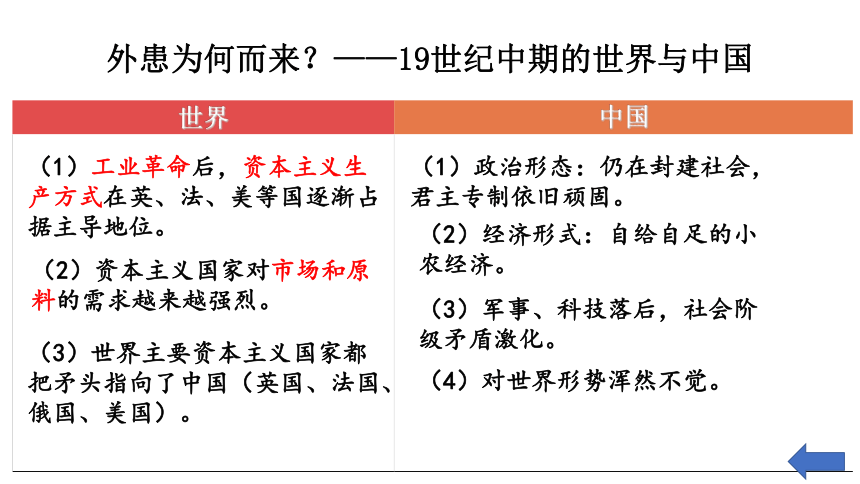

外患为何而来?——19世纪中期的世界与中国世界中国(1)工业革命后,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位。(2)资本主义国家对市场和原料的需求越来越强烈。(3)世界主要资本主义国家都把矛头指向了中国(英国、法国、俄国、美国)。(1)政治形态:仍在封建社会,君主专制依旧顽固。(2)经济形式:自给自足的小农经济。(3)军事、科技落后,社会阶级矛盾激化。(4)对世界形势浑然不觉。

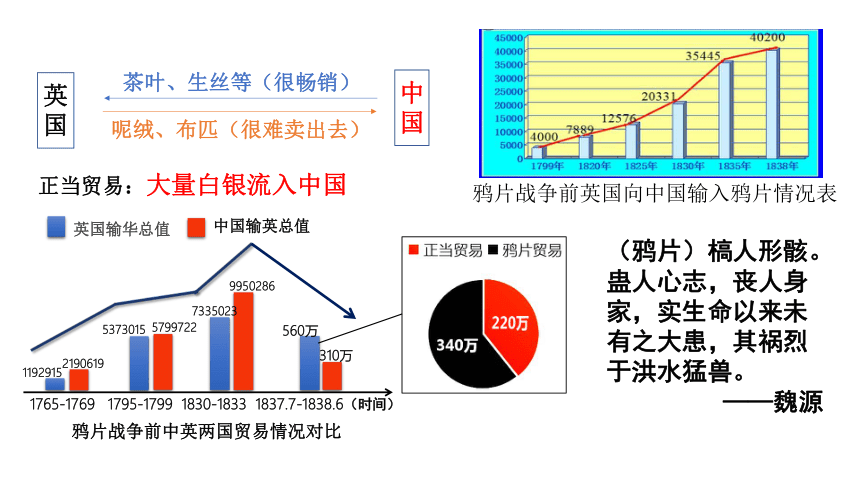

茶叶、生丝等(很畅销)

呢绒、布匹(很难卖出去)

正当贸易:大量白银流入中国

英

国

中国

鸦片战争前英国向中国输入鸦片情况表

(鸦片)槁人形骸。蛊人心志,丧人身家,实生命以来未有之大患,其祸烈于洪水猛兽。

——魏源

1765-1769 1795-1799 1830-1833 1837.7-1838.6(时间)

1192915

2190619

5373015

5799722

7335023

9950286

560万

310万

英国输华总值

中国输英总值

鸦片战争前中英两国贸易情况对比

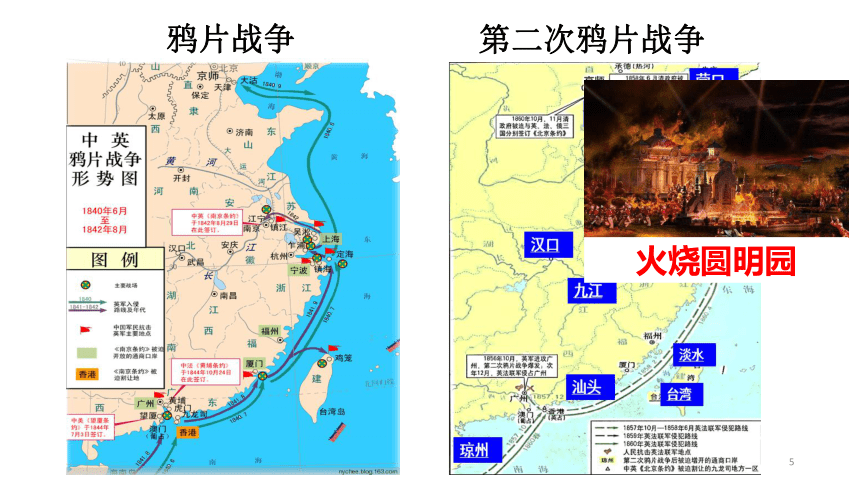

鸦片战争第二次鸦片战争火烧圆明园战争 条约 内容 危害

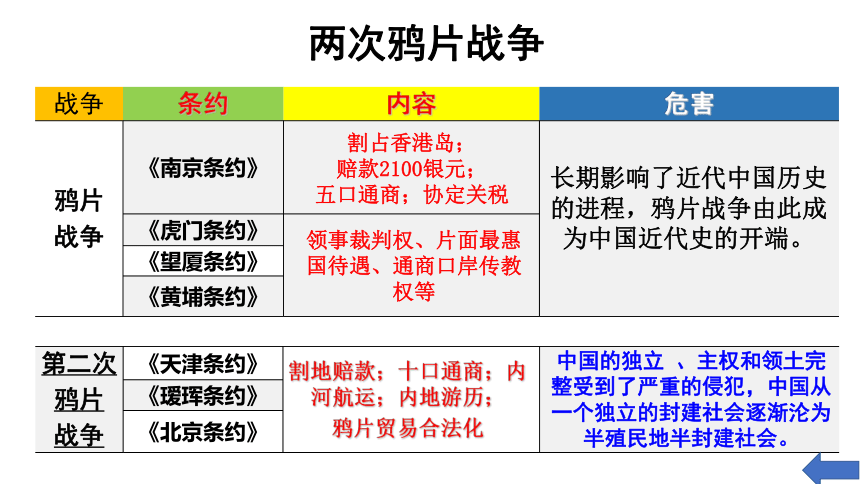

鸦片 战争 《南京条约》

《虎门条约》 《望厦条约》 《黄埔条约》 割占香港岛;

赔款2100银元;

五口通商;协定关税

长期影响了近代中国历史的进程,鸦片战争由此成为中国近代史的开端。

第二次 鸦片 战争 《天津条约》

《瑷珲条约》 《北京条约》 割地赔款;十口通商;内河航运;内地游历;

鸦片贸易合法化

中国的独立 、主权和领土完整受到了严重的侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

两次鸦片战争

领事裁判权、片面最惠国待遇、通商口岸传教权等

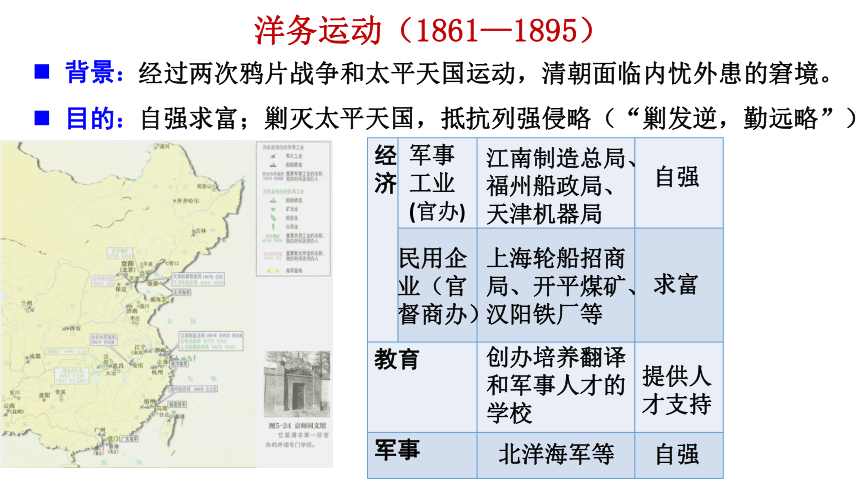

洋务运动(1861—1895)

背景:

目的:

自强求富;剿灭太平天国,抵抗列强侵略(“剿发逆,勤远略”)

经济 军事工业(官办) 江南制造总局、福州船政局等 自强

民用企业(官督商办) 上海轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂等 求富

教育 创办培养翻译和军事人才的学校 提供人才支持

军事 北洋海军等 自强

军事工业(官办)

江南制造总局、福州船政局、天津机器局

自强

北洋海军等

自强

民用企业(官督商办)

上海轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂等

求富

创办培养翻译和军事人才的学校

提供人才支持

经过两次鸦片战争和太平天国运动,清朝面临内忧外患的窘境。

洋务运动

(1)积极性:

引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;

(2)局限性:

未能达到保障国家安全,抵御外来侵略的目的;

只引进西方军事和生产技术,是在封建制度基础上的修修补补,失败是必然的。

(3)失败原因:

“三十年后,日本其兴,中国其弱乎 日人之游欧洲者,讨论学业,讲究官制,归而行之。中人之游欧洲者,询某厂船炮之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎 ”

——德国首相·俾斯麦

评价:

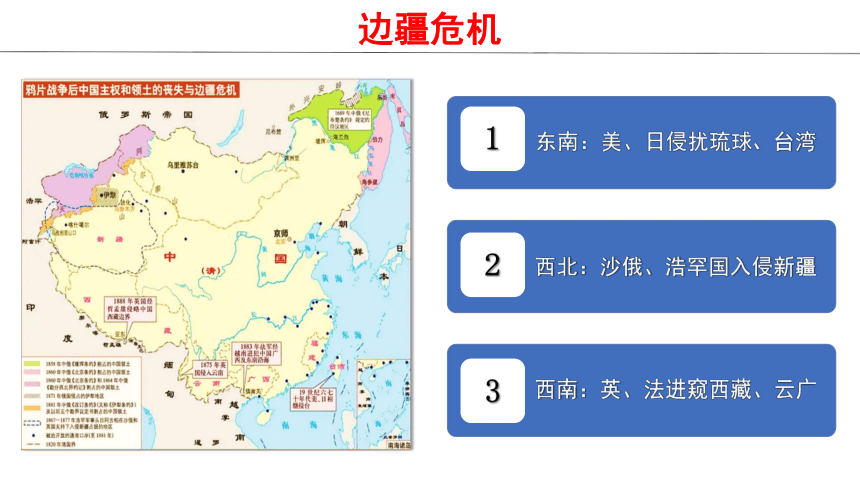

边疆危机

东南:美、日侵扰琉球、台湾

1

西北:沙俄、浩罕国入侵新疆

2

西南:英、法进窥西藏、云广

3

区域 危机 应对

西北 新疆内乱;阿古柏入侵; 俄国占领伊犁 1878年左宗棠收复新疆;1884年建省

西南东南 法国控制越南; 中法战争爆发 击退侵台法军;镇南关大捷;法占越南;台湾建省

新疆内乱;

阿古柏入侵;

俄国占领伊犁

1878年左宗棠收复新疆;

1884年建省

法国控制越南;

中法战争爆发

击退侵台法军;镇南关大捷;法占越南;台湾建省

边疆危机

西北危机——左宗棠收复新疆

西南危机——中法战争

甲午中日战争

1.原因:

①既定国策:日本早就想占领台湾、朝鲜和琉球,然后进攻中国大陆;

②根本原因:日本通过明治维新壮大了国力,继续发展资本主义;

③导火线:朝鲜发生农民起义,请求清政府出兵;

2.过程:

①爆发:丰岛海战(1894.8)

↓

②陆战转折:平壤战役(1894.9)

↓

③海军决战:黄海海战(1894.9)

↓

④结束:威海卫战役(1895.2)

内容危害(3)结果:《马关条约》甲午中日战争割地:割让辽、台、澎赔款:赔款二亿两开埠:沙市、重庆、苏、杭设厂:通商口岸开设工厂(1)中国社会半殖民地化的程度大大加深;(2)标志洋务运动的破产;(3)掀起瓜分中国的狂潮。企图独霸中国东北履行对俄结盟义务欲在远东侵略扩张缓和与俄国的矛盾法国德国俄国日 本支持干涉清政府还辽赎辽费3000万两白银瓜分中国狂潮三国干涉还辽台湾人民反割台斗争(1895年)

意义:

台民唯集万众御之。愿人人战死而失台,决不原拱手而让台。 ——《台民布告》(1895年)

在这次侵台战争中,日军付出了惨重的代价。侵台日军近4.9万人,随军夫行2.6万多人,践死者4600余人,负伤者约2.7万人。侵台日军死伤的人数比甲午中日成争中无伤的人数多了近一倍。 ——虞和平、谢放《早期现代化的尝试》

①重挫了日本占领军;

②表明了台湾人民不屈服于日本的坚强意志。

瓜分中国的狂潮

(1)开端:“三国干涉还辽”

(2)表现:

①争做中国债主;

②划分势力范围,强租租借地;

③掠夺路权矿权。

结合p100地图,找一找“熊、太阳、香肠、狗、青蛙和老鹰”的势力范围。

划分势力范围

国别

沙俄

英国

德国

法国

日本

强租海湾及地区

“势力范围”

旅大租借地

九龙 威海卫租借地

胶州湾租借地

广州湾租借地

长城以北、

新疆、东北

长江流域

山东

广东广西云南

福建

中外历史纲要(上)

课堂总结:中国半殖民地半封建社会形成的历程

战争 鸦片战争 第二次鸦片战争 中日甲午战争 八国联军侵华

时间 1840-1842 1856-1860 1894-1895 1900

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场 日本对外扩张,为其资本主义发展开辟道路 维护在华利益;瓜分中国

国家 英国 英国、法国 日本 英法美俄德意日奥

条约 《南京条约》 《天津条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

影响

开始沦为半殖民地半封建社会

半殖民地化程度进一步加深

半殖民地化程度大大加深

完全沦为半殖民地半封建社会

戊戌维新救中国

能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。

一一康有为《应诏统筹全局折》

法者天下之公器,变者天下之公理。……变亦变,不变亦变。日本因变而强,印度不变而亡。

---- 梁启超《变法通议》

19世纪末知识分子共识:唯有实行变法才能救亡图存

开启了近代中国政治民主化的进程

1.背景和条件:

(1)政治背景:甲午中日战争后签订《马关条约》,民族危机空前严重。

(2)思想基础:康有为撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》,梁启超

在《变法通议》中倡导改革。

(3)支持者:维新变法得到了光绪皇帝和一部分官僚的支持。

托古改制

阅读P102《历史纵横》

康梁合照

戊戌维新救中国

2.过程:

戊戌六君子被杀害

结果:改革措施除京师大学堂外,全部被废止。

公车上书

谭嗣同

梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑!

资产阶级

“立宪梦”破灭!

戊戌维新救中国

影响:(1)政治:一定程度上冲击了旧式官僚体制。

(2)经济:推动中国民族资本主义的发展。

(3)思想:新思想的传播,起到思想解放的作用。

戊戌变法是一场肤浅的、短命的政治变革,但又是一次深刻的、意义深远的思想启蒙。---冯天瑜《中华文化史》

思考:资产阶级维新派的改良道路在中国是否行得通?

(1)客观上:守旧势力强大。(时代局限)

(2)主观上:维新派力量弱小,缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,寄希

望于没有实权的皇帝。(阶级局限)

结论:在半殖民地半封建的中国,改良道路行不通

我没有机会把我的意思宣布于外,我有意振兴中国,但你知道我不能做主,不能如我的志。

《清宫二年记》

挽救危亡之“灭洋”——义和团运动

材料:神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船;大法国,心胆寒,英吉、俄罗势萧然。洋鬼子,尽除完,大清一统靖江山。 -----《义和团揭帖》

思考:从《义和团揭帖》中你得到的信息是什么?

民族矛盾空前激化

扶清灭洋

思考:你如何看待义和团民众的“灭洋”斗争?

材料:19世纪和20世纪之交,义和团运动轰然起于民族矛盾的激化之中。他表现了被侵略者对于侵略者郁积已久的愤怒;同时又包含着一种文化对另一种文化的抵抗,包含着旧式小农和手工业者因自然经济分解而蒙受的痛苦;并与百日维新失败后的政局变动牵连相结。

------陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

斗争行为正义合理

斗争方式落后盲目

(1)进步性:具有强烈的反帝爱国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神,迫使列强改变瓜分中国的侵略计划。

(2)局限性:盲目排外,没有先进阶级领导;无法阻止中国在半殖民地的深渊沉沦。

“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一也”,“故瓜分一事,实为下策”。——八国联军统帅瓦德西

1.原因:

①直接:镇压义和团运动

②根本:列强企图瓜分中国,变中国为其殖民地。

2.过程:

3.结果:

“联军占领北京之后,曾特许军队公开抢劫三日”

——八国联军统帅瓦德西

无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地。

——“保护东南章程九款”

八国联军侵华战争

庚子国难

东南互保

“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地。各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护。”

分析“东南互保”反映的清朝中央政府和地方的关系。

①清政府已逐渐丧失对一些地方大员的控制;

②地方与中央的矛盾日渐尖锐。

湘淮系官僚集团崛起→东南互保→辛亥革命

中央权力的式微

地方势力的扩张:

3. 结果

《辛丑条约》

内 容

惩办“首祸诸臣”

向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清,年息4厘,本息共计白银约9.82亿两

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队

禁止华北科举考试5年,禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会”等

完全沦为半殖民地半封建社会

八国联军侵华战争

1901年9月7日,清政府与英、美、俄、法、德、意、日、奥、比、西、荷

11国签订丧权辱国的《辛丑条约》

列强侵华

抗争与探索

1840

1842

鸦片战争

1856

1860

第二次

鸦片战争

1883

1885

中法战争

1894

1895

甲午中日战争

1900

1901

八国联军侵华

1931

1945

日本侵华战争

背景:19世纪中期的世界与中国

地主阶级

农民阶级

资产阶级

开眼看世界

洋务运动

太平天国运动

边疆危机

左宗棠收复新疆

镇南关大捷

瓜分狂潮

台湾人民反割台斗争

黄海海战

维新变法

义和团运动

民族危机,日益严重;国人探索,步步深入

单元小结

西方的冲击

中国的反应

鸦片战争,丧权辱国

开始沦落为半殖民地

英法联军攻入北京,丧权辱国

甲午战争惨败,丧权辱国

半殖民地化加深

瓜分狂潮,八国联军侵华

半殖民地基本形成

清廷无意改革;农民创建太平天国

洋务地主师夷长技,捍卫清政府

维新派变法改制,君主立宪

反清成为时代潮流

半殖民地完全形成

清政府腐朽充分暴露

内忧外患与救亡图存

反清成为时代潮流

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

中国近代史

列强侵华

抗争与探索

1840

1842

鸦片战争

1856

1860

第二次

鸦片战争

1883

1885

中法战争

1894

1895

甲午中日战争

1900

1901

八国联军侵华

1931

1945

日本侵华战争

背景:19世纪中期的世界与中国

地主阶级

农民阶级

资产阶级

开眼看世界

洋务运动

太平天国运动

边疆危机

左宗棠收复新疆

镇南关大捷

瓜分狂潮

台湾人民反割台斗争

黄海海战

维新变法

义和团运动

民族危机,日益严重;国人探索,步步深入

外患为何而来?——19世纪中期的世界与中国世界中国(1)工业革命后,资本主义生产方式在英、法、美等国逐渐占据主导地位。(2)资本主义国家对市场和原料的需求越来越强烈。(3)世界主要资本主义国家都把矛头指向了中国(英国、法国、俄国、美国)。(1)政治形态:仍在封建社会,君主专制依旧顽固。(2)经济形式:自给自足的小农经济。(3)军事、科技落后,社会阶级矛盾激化。(4)对世界形势浑然不觉。

茶叶、生丝等(很畅销)

呢绒、布匹(很难卖出去)

正当贸易:大量白银流入中国

英

国

中国

鸦片战争前英国向中国输入鸦片情况表

(鸦片)槁人形骸。蛊人心志,丧人身家,实生命以来未有之大患,其祸烈于洪水猛兽。

——魏源

1765-1769 1795-1799 1830-1833 1837.7-1838.6(时间)

1192915

2190619

5373015

5799722

7335023

9950286

560万

310万

英国输华总值

中国输英总值

鸦片战争前中英两国贸易情况对比

鸦片战争第二次鸦片战争火烧圆明园战争 条约 内容 危害

鸦片 战争 《南京条约》

《虎门条约》 《望厦条约》 《黄埔条约》 割占香港岛;

赔款2100银元;

五口通商;协定关税

长期影响了近代中国历史的进程,鸦片战争由此成为中国近代史的开端。

第二次 鸦片 战争 《天津条约》

《瑷珲条约》 《北京条约》 割地赔款;十口通商;内河航运;内地游历;

鸦片贸易合法化

中国的独立 、主权和领土完整受到了严重的侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。

两次鸦片战争

领事裁判权、片面最惠国待遇、通商口岸传教权等

洋务运动(1861—1895)

背景:

目的:

自强求富;剿灭太平天国,抵抗列强侵略(“剿发逆,勤远略”)

经济 军事工业(官办) 江南制造总局、福州船政局等 自强

民用企业(官督商办) 上海轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂等 求富

教育 创办培养翻译和军事人才的学校 提供人才支持

军事 北洋海军等 自强

军事工业(官办)

江南制造总局、福州船政局、天津机器局

自强

北洋海军等

自强

民用企业(官督商办)

上海轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂等

求富

创办培养翻译和军事人才的学校

提供人才支持

经过两次鸦片战争和太平天国运动,清朝面临内忧外患的窘境。

洋务运动

(1)积极性:

引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试;

(2)局限性:

未能达到保障国家安全,抵御外来侵略的目的;

只引进西方军事和生产技术,是在封建制度基础上的修修补补,失败是必然的。

(3)失败原因:

“三十年后,日本其兴,中国其弱乎 日人之游欧洲者,讨论学业,讲究官制,归而行之。中人之游欧洲者,询某厂船炮之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎 ”

——德国首相·俾斯麦

评价:

边疆危机

东南:美、日侵扰琉球、台湾

1

西北:沙俄、浩罕国入侵新疆

2

西南:英、法进窥西藏、云广

3

区域 危机 应对

西北 新疆内乱;阿古柏入侵; 俄国占领伊犁 1878年左宗棠收复新疆;1884年建省

西南东南 法国控制越南; 中法战争爆发 击退侵台法军;镇南关大捷;法占越南;台湾建省

新疆内乱;

阿古柏入侵;

俄国占领伊犁

1878年左宗棠收复新疆;

1884年建省

法国控制越南;

中法战争爆发

击退侵台法军;镇南关大捷;法占越南;台湾建省

边疆危机

西北危机——左宗棠收复新疆

西南危机——中法战争

甲午中日战争

1.原因:

①既定国策:日本早就想占领台湾、朝鲜和琉球,然后进攻中国大陆;

②根本原因:日本通过明治维新壮大了国力,继续发展资本主义;

③导火线:朝鲜发生农民起义,请求清政府出兵;

2.过程:

①爆发:丰岛海战(1894.8)

↓

②陆战转折:平壤战役(1894.9)

↓

③海军决战:黄海海战(1894.9)

↓

④结束:威海卫战役(1895.2)

内容危害(3)结果:《马关条约》甲午中日战争割地:割让辽、台、澎赔款:赔款二亿两开埠:沙市、重庆、苏、杭设厂:通商口岸开设工厂(1)中国社会半殖民地化的程度大大加深;(2)标志洋务运动的破产;(3)掀起瓜分中国的狂潮。企图独霸中国东北履行对俄结盟义务欲在远东侵略扩张缓和与俄国的矛盾法国德国俄国日 本支持干涉清政府还辽赎辽费3000万两白银瓜分中国狂潮三国干涉还辽台湾人民反割台斗争(1895年)

意义:

台民唯集万众御之。愿人人战死而失台,决不原拱手而让台。 ——《台民布告》(1895年)

在这次侵台战争中,日军付出了惨重的代价。侵台日军近4.9万人,随军夫行2.6万多人,践死者4600余人,负伤者约2.7万人。侵台日军死伤的人数比甲午中日成争中无伤的人数多了近一倍。 ——虞和平、谢放《早期现代化的尝试》

①重挫了日本占领军;

②表明了台湾人民不屈服于日本的坚强意志。

瓜分中国的狂潮

(1)开端:“三国干涉还辽”

(2)表现:

①争做中国债主;

②划分势力范围,强租租借地;

③掠夺路权矿权。

结合p100地图,找一找“熊、太阳、香肠、狗、青蛙和老鹰”的势力范围。

划分势力范围

国别

沙俄

英国

德国

法国

日本

强租海湾及地区

“势力范围”

旅大租借地

九龙 威海卫租借地

胶州湾租借地

广州湾租借地

长城以北、

新疆、东北

长江流域

山东

广东广西云南

福建

中外历史纲要(上)

课堂总结:中国半殖民地半封建社会形成的历程

战争 鸦片战争 第二次鸦片战争 中日甲午战争 八国联军侵华

时间 1840-1842 1856-1860 1894-1895 1900

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场 日本对外扩张,为其资本主义发展开辟道路 维护在华利益;瓜分中国

国家 英国 英国、法国 日本 英法美俄德意日奥

条约 《南京条约》 《天津条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

影响

开始沦为半殖民地半封建社会

半殖民地化程度进一步加深

半殖民地化程度大大加深

完全沦为半殖民地半封建社会

戊戌维新救中国

能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。

一一康有为《应诏统筹全局折》

法者天下之公器,变者天下之公理。……变亦变,不变亦变。日本因变而强,印度不变而亡。

---- 梁启超《变法通议》

19世纪末知识分子共识:唯有实行变法才能救亡图存

开启了近代中国政治民主化的进程

1.背景和条件:

(1)政治背景:甲午中日战争后签订《马关条约》,民族危机空前严重。

(2)思想基础:康有为撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》,梁启超

在《变法通议》中倡导改革。

(3)支持者:维新变法得到了光绪皇帝和一部分官僚的支持。

托古改制

阅读P102《历史纵横》

康梁合照

戊戌维新救中国

2.过程:

戊戌六君子被杀害

结果:改革措施除京师大学堂外,全部被废止。

公车上书

谭嗣同

梁启超称谭嗣同为:中国为国流血第一士

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑!

资产阶级

“立宪梦”破灭!

戊戌维新救中国

影响:(1)政治:一定程度上冲击了旧式官僚体制。

(2)经济:推动中国民族资本主义的发展。

(3)思想:新思想的传播,起到思想解放的作用。

戊戌变法是一场肤浅的、短命的政治变革,但又是一次深刻的、意义深远的思想启蒙。---冯天瑜《中华文化史》

思考:资产阶级维新派的改良道路在中国是否行得通?

(1)客观上:守旧势力强大。(时代局限)

(2)主观上:维新派力量弱小,缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织,寄希

望于没有实权的皇帝。(阶级局限)

结论:在半殖民地半封建的中国,改良道路行不通

我没有机会把我的意思宣布于外,我有意振兴中国,但你知道我不能做主,不能如我的志。

《清宫二年记》

挽救危亡之“灭洋”——义和团运动

材料:神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船;大法国,心胆寒,英吉、俄罗势萧然。洋鬼子,尽除完,大清一统靖江山。 -----《义和团揭帖》

思考:从《义和团揭帖》中你得到的信息是什么?

民族矛盾空前激化

扶清灭洋

思考:你如何看待义和团民众的“灭洋”斗争?

材料:19世纪和20世纪之交,义和团运动轰然起于民族矛盾的激化之中。他表现了被侵略者对于侵略者郁积已久的愤怒;同时又包含着一种文化对另一种文化的抵抗,包含着旧式小农和手工业者因自然经济分解而蒙受的痛苦;并与百日维新失败后的政局变动牵连相结。

------陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

斗争行为正义合理

斗争方式落后盲目

(1)进步性:具有强烈的反帝爱国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神,迫使列强改变瓜分中国的侵略计划。

(2)局限性:盲目排外,没有先进阶级领导;无法阻止中国在半殖民地的深渊沉沦。

“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一也”,“故瓜分一事,实为下策”。——八国联军统帅瓦德西

1.原因:

①直接:镇压义和团运动

②根本:列强企图瓜分中国,变中国为其殖民地。

2.过程:

3.结果:

“联军占领北京之后,曾特许军队公开抢劫三日”

——八国联军统帅瓦德西

无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地。

——“保护东南章程九款”

八国联军侵华战争

庚子国难

东南互保

“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地。各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护。”

分析“东南互保”反映的清朝中央政府和地方的关系。

①清政府已逐渐丧失对一些地方大员的控制;

②地方与中央的矛盾日渐尖锐。

湘淮系官僚集团崛起→东南互保→辛亥革命

中央权力的式微

地方势力的扩张:

3. 结果

《辛丑条约》

内 容

惩办“首祸诸臣”

向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清,年息4厘,本息共计白银约9.82亿两

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队

禁止华北科举考试5年,禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会”等

完全沦为半殖民地半封建社会

八国联军侵华战争

1901年9月7日,清政府与英、美、俄、法、德、意、日、奥、比、西、荷

11国签订丧权辱国的《辛丑条约》

列强侵华

抗争与探索

1840

1842

鸦片战争

1856

1860

第二次

鸦片战争

1883

1885

中法战争

1894

1895

甲午中日战争

1900

1901

八国联军侵华

1931

1945

日本侵华战争

背景:19世纪中期的世界与中国

地主阶级

农民阶级

资产阶级

开眼看世界

洋务运动

太平天国运动

边疆危机

左宗棠收复新疆

镇南关大捷

瓜分狂潮

台湾人民反割台斗争

黄海海战

维新变法

义和团运动

民族危机,日益严重;国人探索,步步深入

单元小结

西方的冲击

中国的反应

鸦片战争,丧权辱国

开始沦落为半殖民地

英法联军攻入北京,丧权辱国

甲午战争惨败,丧权辱国

半殖民地化加深

瓜分狂潮,八国联军侵华

半殖民地基本形成

清廷无意改革;农民创建太平天国

洋务地主师夷长技,捍卫清政府

维新派变法改制,君主立宪

反清成为时代潮流

半殖民地完全形成

清政府腐朽充分暴露

内忧外患与救亡图存

反清成为时代潮流

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进