第2课 诸侯纷争与变法运动 导学案(含解析)--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 导学案(含解析)--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 231.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-17 16:17:33 | ||

图片预览

文档简介

诸侯纷争与变法运动

——春秋战国( BC 770 – BC 221 )

【课标要求】

1.理解战国时期变法运动的必然性,了解孔子、老子学说与百家争鸣局面及其意义;

2.知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论。

【阶段特征】

总体特征:社会大变革,社会转型

(1)政治:诸侯势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏,各国通过变法加强中央集权,郡县制、官僚制出现,国家向统一形态迈进,士阶层地位上升。

(2)经济:生产力突破性发展,冶铁技术进步,中国进入铁器时代;铁犁牛耕出现,农业开始精耕细作,推动社会大变革;井田制崩溃,土地私有制确立,出现租佃经营,形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济;农业进步推动社会分工,促进工商业发展,工商食官被打破,私营工商业、家庭手工业出现。

(3)文化: 社会环境宽松,思想活跃,出现百家争鸣,奠定了中国思想文化发展的基础;学在官府(政府,贵族)转向学在民间(私学,平民)学术下移,私学兴起;科技获得发展。

(4)民族关系:经济文化交流和频繁的战争,促进民族交融,奠定了建立统一多民族国家的基础。

【重点突破】

商鞅变法

(1)背景:

①经济:铁农具和牛耕的出现,推动生产力的发展,井田制逐步瓦解,土地私有制不断建立。

②阶级:周天子地位下降,分封制崩溃,新兴地主阶级崛起,社会阶层流动加快。

③政治:各国竞争激烈,各诸侯国为了巩固自身的地位,增强自身实力,纷纷变法

(2)目的:为了富国强兵,各国纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革,变法运动成为潮流。

(3)开始于公元前356年。

(4)内容:

领域 内容 作用

经济 ①重农抑商,奖励耕织;②“废井田,开阡陌”,授田于百姓,推动土地私有制发展 小农经济 土地私有

政治 ①奖励军功,废除世卿世禄制,剥夺和限制贵族特权;②行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免 官僚政治 中央集权

社会 ①强制大家庭拆散为个体小家庭 ②在民间实行什伍连坐,互相纠察告发; 户籍管理 增加赋税

(5)地位:顺应了历史潮流,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

(6)意义:使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

贵族政治:是先秦时期建立在分封制和宗法制以及世卿世禄制基础之上的由贵族掌握政权的政治制度。由贵族政治向官僚政治的转变是春秋战国时期一项重要的政治制度变革。建立在分封制和宗法血缘关系基础之上的贵族政治必然会随着分封制的衰落和血缘关系的淡化及王室式微而渐趋崩溃。

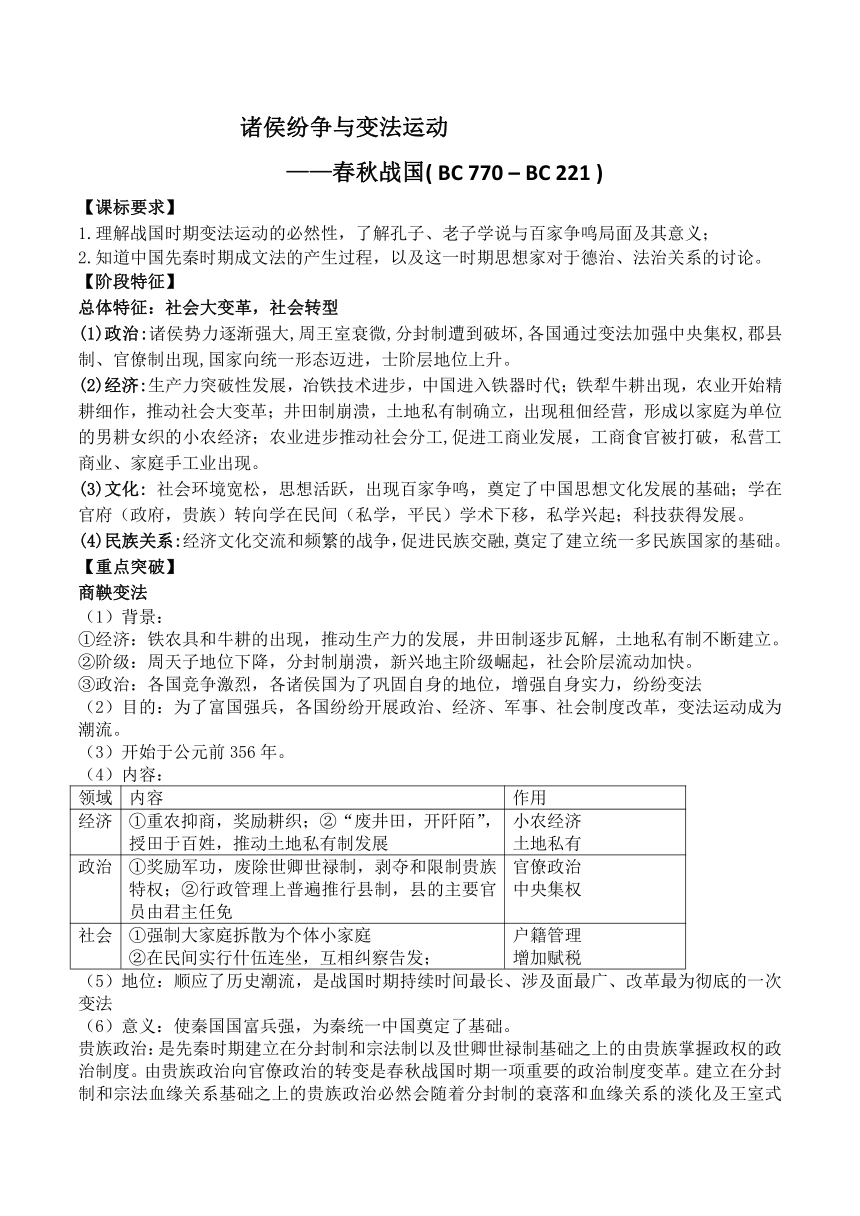

小农经济

自然经济:商品经济的对立面,在原始社会就产生,侧重生产者的生产目的,为了直接满足生产者个人或经济单位的需要(采集,狩猎经济等)

小农经济:侧重于生产者的经营规模,以家庭为生产生活单位。产生于春秋战国时期

(自耕农经济和佃农经济)

概念:古代中国农耕经济下的一种经营方式。 出现的原因:铁犁牛耕的出现,提高了社会生产力 封建土地私有制的确立。

特点:(1)经营方式:男耕女织(2)产品属性:自给自足,市场交换少(3)农业技术:精耕细作

小农经济与社会的关系:

(1)政治制度:分散的小农经济是中央集权制度建立的原因

(2)政策:自给自足的小农经济是实行“重农抑商”和“闭关锁国”政策的根源

(3)科技:小农经济既促进了农学、天文历法等与农业相关的科技发展,又阻碍科技转型

(4)思想观念:小农经济是重男轻女与安土重迁思想的根源

百家争鸣

(1)背景:社会大变革

①经济:社会经济的发展:铁农具和牛耕出现,推动生产力发展;井田制逐步瓦解,土地私有制不断建立

②阶级关系新变化:旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起,提出了自己的政治社会主张和要求。

③政治:各国统治者出于争霸需要,争相招揽人才,士人的活跃推动了学术文化的繁荣。

④文化:“学在官府”传统被打破,使原来由贵族垄断的文化学术向社会下层扩散,致使“私学勃兴”。

(2)争鸣问题:提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

百家争鸣是战国社会大变革在意识形态上的反映。

“百家争鸣”中的“百家”并非实指而是泛指,意为派别多,当时主要有儒家、墨家、道家、法家、兵家等;“争鸣”意指各学派根据自己对社会现实的理解发表自己的看法,但各家学说都是为了寻求治国之道。

(3)学派

派别 代表人物 主张

儒家 孟子和荀子 孟子认为人性善,提倡“仁政”、民贵君轻。 荀子认为人性恶,主张隆礼重法、君舟民水

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论,这代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

墨家 墨子 代表下层平民利益,提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,还提出了“尚贤”的政治主张。

法家 韩非 代表新兴地主阶级利益,主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想。

(4)影响

①性质:春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映;是中国历史上第一次思想解放运动。

②对当时:

A.经济:促进了经济发展,推动了社会转型;

B.政治:新兴地主阶级,为各国的变法运动准备了条件;

C.文化:促进了文化的发展。

③对后世:成为中华思想文化的源头活水。

春秋战国孕育的统一因素

1.政治上

(1)春秋战国时期,周天子失去“天下共主”的地位,诸侯国间的争霸和兼并战争,使诸侯国数目减少,形成统一的趋势。

(2)各国的变法打击了旧贵族的势力,促进了旧制度的瓦解崩溃和新兴地主阶级统治的建立。商鞅变法中秦国势力的强大为统一准备了条件。

2.经济上:春秋以来社会生产力提高,各地社会经济联系加强,各诸侯国经济交往频繁,这就为统一创造了经济基础。

3.思想上:法家理论的形成和发展为以后建立中央集权的封建国家奠定了基础,为统一提供了理论武器。

4.人心所向上:长期战争给人民带来深重灾难,统一成为社会各阶级的共同愿望。

5.民族关系上:民族凝聚力增强,“华夷之辨”观念相对淡薄,民族交融进一步加强。

【重点探究】

1、在中华五千多年的历史长河中,勤劳智慧的中华民族创造了博大精深的中华文化。阅读材料,回答问题。

材料一:中华文明上下五千年,源远流长,浩浩荡荡。在这五千年里,中国文化出现了三座伟大的高峰,分别是春秋战国、大唐盛世、赵宋之世。可以说,这三个时代是中国文化最灿烂辉煌的时代。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料二:

结合材料和所学知识,以春秋战国思想文化发展为主题写一则短文,标题自拟。(要求:立论正确,史论结合,表述成文,逻辑清晰)

2.阅读材料,完成下列要求

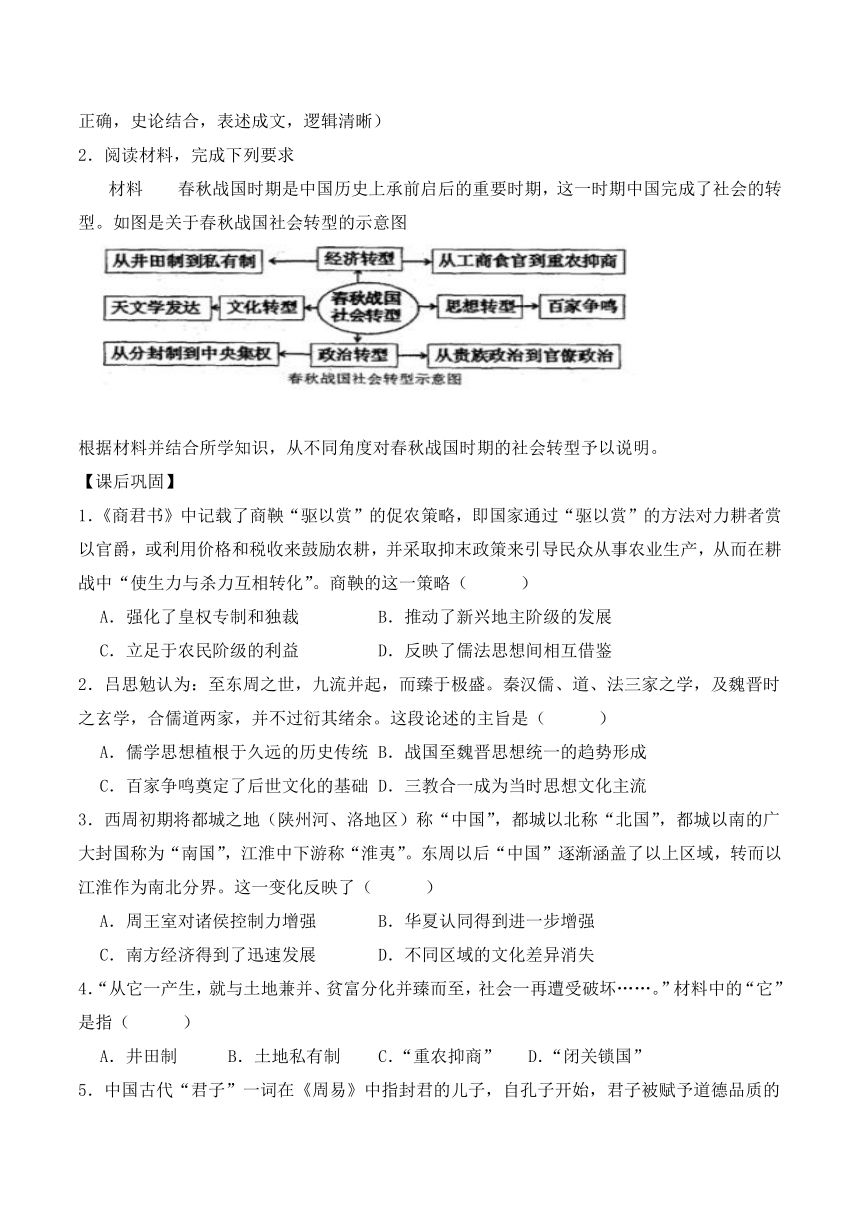

材料 春秋战国时期是中国历史上承前启后的重要时期,这一时期中国完成了社会的转型。如图是关于春秋战国社会转型的示意图

根据材料并结合所学知识,从不同角度对春秋战国时期的社会转型予以说明。

【课后巩固】

1.《商君书》中记载了商鞅“驱以赏”的促农策略,即国家通过“驱以赏”的方法对力耕者赏以官爵,或利用价格和税收来鼓励农耕,并采取抑末政策来引导民众从事农业生产,从而在耕战中“使生力与杀力互相转化”。商鞅的这一策略( )

A.强化了皇权专制和独裁 B.推动了新兴地主阶级的发展

C.立足于农民阶级的利益 D.反映了儒法思想间相互借鉴

2.吕思勉认为:至东周之世,九流并起,而臻于极盛。秦汉儒、道、法三家之学,及魏晋时之玄学,合儒道两家,并不过衍其绪余。这段论述的主旨是( )

A.儒学思想植根于久远的历史传统 B.战国至魏晋思想统一的趋势形成

C.百家争鸣奠定了后世文化的基础 D.三教合一成为当时思想文化主流

3.西周初期将都城之地(陕州河、洛地区)称“中国”,都城以北称“北国”,都城以南的广大封国称为“南国”,江淮中下游称“淮夷”。东周以后“中国”逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界。这一变化反映了( )

A.周王室对诸侯控制力增强 B.华夏认同得到进一步增强

C.南方经济得到了迅速发展 D.不同区域的文化差异消失

4.“从它一产生,就与土地兼并、贫富分化并臻而至,社会一再遭受破坏……。”材料中的“它”是指( )

A.井田制 B.土地私有制 C.“重农抑商” D.“闭关锁国”

5.中国古代“君子”一词在《周易》中指封君的儿子,自孔子开始,君子被赋予道德品质的内涵,进而成为令人仰慕的、有很高道德地位的人。君子内涵的变化一定程度上反映了( )

A.社会结构发生变化 B.封君的道德水平在提升

C.德治理念得到推广 D.封建等级秩序开始崩溃

6.《荀子·性恶》中记载:“圣人化性而起伪,伪起而生礼义,礼义生而制法度。然则礼义法度者,是圣人之所生也。”据此可知,荀子( )

A.提出了“法自君出”观点 B.主张礼法结合来治理国家

C.宣扬用法律约束人性之恶 D.倡导恢复圣人治下的社会

7.孟子提出“定于一”。《吕氏春秋》强调“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱,众者暴寡,以兵相划,不得休息”。据此可知( )

A.海内一家理念开始形成 B.学在民间促进士阶层崛起

C.政治统一顺应时代需要 D.儒家学派推崇周天子统治

8.战国时期,秦国推行军功食邑制,规定有军功者可根据爵位得到封户不等的封地,成为封君。此类封君不享有封地的所有权与治民权,仅享有封邑租税。这一制度( )

A.增加了财政收入 B.加速了社会转型

C.维护了贵族特权 D.巩固了中央集权

参考答案:

重点探究

1示例一:论题:春秋战国时期,学术思想大放异彩,是中华文化的“轴心时代”,成为后世中华文化发展的源头。论证:春秋时期,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周的文明进行多方面阐述,儒家文化思想核心形成。老子是道家学派创始人,他的思想包含朴素的唯物史观和辩证法,在政治上主张顺其自然,无为而治。战国时期,学术思想非常活跃,形成不同的学派,代表人物研讨学术,各陈其说。学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

结论:综上所述,春秋战国时期思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中华文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

2.经济转型:铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,社会经济发展;井田制的瓦解,土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成;工商业发展,“工商食官”的局面被打破,封建国家开始实施重农抑商的政策。

政治转型:周王室衰微,诸侯争霸,各国变法;分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形;国家由分裂走向统一;由奴隶制贵族政治向封建官僚政治演变。

思想转型:礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。

文化转型:在哲学、天文学等方面取得巨大成就,奠定了中国文化的基础。

民族关系转型:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐交融。(结合史实写出3个角度即可满分,其它角度言之有理亦可)

1.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。根据材料"国家通过‘驱以赏’的方法对力耕者赏以官爵”"引导民众从事农业生产""在耕战中‘使生力与杀力互相转化"并结合所学知识,奖励耕战有利于小农经济的发展,进而推动新兴地主阶级的发展,B项正确;战国时期没有皇帝,尚未形成专制皇权,排除A项;“立足于农民阶级的利益"说法错误,虽然商鞅这一策略鼓励农耕,但其立足于君主,而不是农民,排除C项;商鞅变法的指导思想是法家思想,没有借鉴儒家思想,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。据本题材料“至东周之世,九流并起,而臻于极盛。秦汉儒、道、法三家之学,及魏晋时之玄学,合儒道两家,并不过衍其绪余”可知,秦汉与魏晋南北朝时期的思想文化都来自春秋战国时期的百家争鸣,结合所学百家争鸣奠定了中华传统文化的基础,C项正确;材料不仅提到儒家思想,还提到法家、道家等思想,排除A项;秦朝思想就已经统一,汉代独尊儒术,思想大一统,战国至魏晋思想统一的趋势形成不符合史实,排除B项;汉武帝后儒家思想是文化主流,而不是三教合一,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是东周时期(中国)。根据材料可知,西周初期的“中国”指都城之地,东周以后“中国”逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界,这一变化反映了华夏认同得到进步增强,B项正确;东周时期王室衰微,排除A项;材料没有涉及南方经济发展的信息,排除C项;材料反映了华夏认同得到进一步增强,“不同区域的文化差异消失”不符合材料主旨,排除D项,故选B项。

4.B

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是古代中国。根据材料“从它一产生,就与土地兼并、贫富分化并臻而至,社会一再遭受破坏”及所学可知,封建土地私有制下,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的两极分化。土地兼并的直接后果是导致大量自耕农丧失土地,经济状况恶化从而导致阶级矛盾的激化,B项正确;井田制是一种以国有为名的贵族土地所有制,排除A项;重农抑商政策有利于保护小农利益,不符合题意,排除C项;闭关锁国政策与土地兼并没有关系,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是春秋战国时期。根据材料及所学可知,春秋战国时期是社会大变革时期,阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起。“君子”内涵的变化,正是反映了这一时期社会结构发生了变化,A项正确;题干材料描述的是“君子”内涵的变化,不能体现封君的道德水平的变化,排除B项;材料体现不出德治理念得到推广的相关情况,排除C项;西周末年至春秋初期,封建等级秩序已经开始瓦解,而孔子为春秋后期人,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。由材料可知,荀子认为礼义法度是人为制作的,是圣人为了矫正人情之偏、匡正天下之乱而订立改造出来的,它们并不是人性自然发生的结果,是圣人“化性起伪”的结果,B项正确;“法自君出”是法家的观点,排除A项;材料体现不出荀子“性恶论”思想,无法得出用法律约束人性之恶的结论,排除C项;材料仅体现出荀子认为礼义法度是圣人创造的,体现不出恢复圣人治下的社会,不符合荀子思想的特点,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是战国时期(中国)。由题干“定于一”和“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱”可知都是在强调统一,因此政治统一顺应了时代发展的需要,C项正确;“海内一家理念开始形成”,错在“开始”,排除A项;材料与士阶层崛起无关,排除B项;孟子提出“定于一”,是主张天下一统;《吕氏春秋》不是儒家学派思想,属于杂家,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是影响题。时空是:战国时期中国。军功食邑制提高了秦国军队的战斗力,削弱了宗室贵族的势力,造就了一批新官僚和军功地主,这些都加速了向封建社会的转型,B项正确;军功食邑制的基本内容中没有改革赋税制度、鼓励发展农业和家庭手工业的相关内容,不能得出增加了财政收入,排除A项;军功食邑制削弱了宗室贵族的势力,排除C项;军功食邑制不是加强对地方管控的举措,不能得出巩固了中央集权,排除D项。故选B项。

——春秋战国( BC 770 – BC 221 )

【课标要求】

1.理解战国时期变法运动的必然性,了解孔子、老子学说与百家争鸣局面及其意义;

2.知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论。

【阶段特征】

总体特征:社会大变革,社会转型

(1)政治:诸侯势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏,各国通过变法加强中央集权,郡县制、官僚制出现,国家向统一形态迈进,士阶层地位上升。

(2)经济:生产力突破性发展,冶铁技术进步,中国进入铁器时代;铁犁牛耕出现,农业开始精耕细作,推动社会大变革;井田制崩溃,土地私有制确立,出现租佃经营,形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济;农业进步推动社会分工,促进工商业发展,工商食官被打破,私营工商业、家庭手工业出现。

(3)文化: 社会环境宽松,思想活跃,出现百家争鸣,奠定了中国思想文化发展的基础;学在官府(政府,贵族)转向学在民间(私学,平民)学术下移,私学兴起;科技获得发展。

(4)民族关系:经济文化交流和频繁的战争,促进民族交融,奠定了建立统一多民族国家的基础。

【重点突破】

商鞅变法

(1)背景:

①经济:铁农具和牛耕的出现,推动生产力的发展,井田制逐步瓦解,土地私有制不断建立。

②阶级:周天子地位下降,分封制崩溃,新兴地主阶级崛起,社会阶层流动加快。

③政治:各国竞争激烈,各诸侯国为了巩固自身的地位,增强自身实力,纷纷变法

(2)目的:为了富国强兵,各国纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革,变法运动成为潮流。

(3)开始于公元前356年。

(4)内容:

领域 内容 作用

经济 ①重农抑商,奖励耕织;②“废井田,开阡陌”,授田于百姓,推动土地私有制发展 小农经济 土地私有

政治 ①奖励军功,废除世卿世禄制,剥夺和限制贵族特权;②行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免 官僚政治 中央集权

社会 ①强制大家庭拆散为个体小家庭 ②在民间实行什伍连坐,互相纠察告发; 户籍管理 增加赋税

(5)地位:顺应了历史潮流,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

(6)意义:使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

贵族政治:是先秦时期建立在分封制和宗法制以及世卿世禄制基础之上的由贵族掌握政权的政治制度。由贵族政治向官僚政治的转变是春秋战国时期一项重要的政治制度变革。建立在分封制和宗法血缘关系基础之上的贵族政治必然会随着分封制的衰落和血缘关系的淡化及王室式微而渐趋崩溃。

小农经济

自然经济:商品经济的对立面,在原始社会就产生,侧重生产者的生产目的,为了直接满足生产者个人或经济单位的需要(采集,狩猎经济等)

小农经济:侧重于生产者的经营规模,以家庭为生产生活单位。产生于春秋战国时期

(自耕农经济和佃农经济)

概念:古代中国农耕经济下的一种经营方式。 出现的原因:铁犁牛耕的出现,提高了社会生产力 封建土地私有制的确立。

特点:(1)经营方式:男耕女织(2)产品属性:自给自足,市场交换少(3)农业技术:精耕细作

小农经济与社会的关系:

(1)政治制度:分散的小农经济是中央集权制度建立的原因

(2)政策:自给自足的小农经济是实行“重农抑商”和“闭关锁国”政策的根源

(3)科技:小农经济既促进了农学、天文历法等与农业相关的科技发展,又阻碍科技转型

(4)思想观念:小农经济是重男轻女与安土重迁思想的根源

百家争鸣

(1)背景:社会大变革

①经济:社会经济的发展:铁农具和牛耕出现,推动生产力发展;井田制逐步瓦解,土地私有制不断建立

②阶级关系新变化:旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起,提出了自己的政治社会主张和要求。

③政治:各国统治者出于争霸需要,争相招揽人才,士人的活跃推动了学术文化的繁荣。

④文化:“学在官府”传统被打破,使原来由贵族垄断的文化学术向社会下层扩散,致使“私学勃兴”。

(2)争鸣问题:提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

百家争鸣是战国社会大变革在意识形态上的反映。

“百家争鸣”中的“百家”并非实指而是泛指,意为派别多,当时主要有儒家、墨家、道家、法家、兵家等;“争鸣”意指各学派根据自己对社会现实的理解发表自己的看法,但各家学说都是为了寻求治国之道。

(3)学派

派别 代表人物 主张

儒家 孟子和荀子 孟子认为人性善,提倡“仁政”、民贵君轻。 荀子认为人性恶,主张隆礼重法、君舟民水

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论,这代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

墨家 墨子 代表下层平民利益,提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,还提出了“尚贤”的政治主张。

法家 韩非 代表新兴地主阶级利益,主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想。

(4)影响

①性质:春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映;是中国历史上第一次思想解放运动。

②对当时:

A.经济:促进了经济发展,推动了社会转型;

B.政治:新兴地主阶级,为各国的变法运动准备了条件;

C.文化:促进了文化的发展。

③对后世:成为中华思想文化的源头活水。

春秋战国孕育的统一因素

1.政治上

(1)春秋战国时期,周天子失去“天下共主”的地位,诸侯国间的争霸和兼并战争,使诸侯国数目减少,形成统一的趋势。

(2)各国的变法打击了旧贵族的势力,促进了旧制度的瓦解崩溃和新兴地主阶级统治的建立。商鞅变法中秦国势力的强大为统一准备了条件。

2.经济上:春秋以来社会生产力提高,各地社会经济联系加强,各诸侯国经济交往频繁,这就为统一创造了经济基础。

3.思想上:法家理论的形成和发展为以后建立中央集权的封建国家奠定了基础,为统一提供了理论武器。

4.人心所向上:长期战争给人民带来深重灾难,统一成为社会各阶级的共同愿望。

5.民族关系上:民族凝聚力增强,“华夷之辨”观念相对淡薄,民族交融进一步加强。

【重点探究】

1、在中华五千多年的历史长河中,勤劳智慧的中华民族创造了博大精深的中华文化。阅读材料,回答问题。

材料一:中华文明上下五千年,源远流长,浩浩荡荡。在这五千年里,中国文化出现了三座伟大的高峰,分别是春秋战国、大唐盛世、赵宋之世。可以说,这三个时代是中国文化最灿烂辉煌的时代。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料二:

结合材料和所学知识,以春秋战国思想文化发展为主题写一则短文,标题自拟。(要求:立论正确,史论结合,表述成文,逻辑清晰)

2.阅读材料,完成下列要求

材料 春秋战国时期是中国历史上承前启后的重要时期,这一时期中国完成了社会的转型。如图是关于春秋战国社会转型的示意图

根据材料并结合所学知识,从不同角度对春秋战国时期的社会转型予以说明。

【课后巩固】

1.《商君书》中记载了商鞅“驱以赏”的促农策略,即国家通过“驱以赏”的方法对力耕者赏以官爵,或利用价格和税收来鼓励农耕,并采取抑末政策来引导民众从事农业生产,从而在耕战中“使生力与杀力互相转化”。商鞅的这一策略( )

A.强化了皇权专制和独裁 B.推动了新兴地主阶级的发展

C.立足于农民阶级的利益 D.反映了儒法思想间相互借鉴

2.吕思勉认为:至东周之世,九流并起,而臻于极盛。秦汉儒、道、法三家之学,及魏晋时之玄学,合儒道两家,并不过衍其绪余。这段论述的主旨是( )

A.儒学思想植根于久远的历史传统 B.战国至魏晋思想统一的趋势形成

C.百家争鸣奠定了后世文化的基础 D.三教合一成为当时思想文化主流

3.西周初期将都城之地(陕州河、洛地区)称“中国”,都城以北称“北国”,都城以南的广大封国称为“南国”,江淮中下游称“淮夷”。东周以后“中国”逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界。这一变化反映了( )

A.周王室对诸侯控制力增强 B.华夏认同得到进一步增强

C.南方经济得到了迅速发展 D.不同区域的文化差异消失

4.“从它一产生,就与土地兼并、贫富分化并臻而至,社会一再遭受破坏……。”材料中的“它”是指( )

A.井田制 B.土地私有制 C.“重农抑商” D.“闭关锁国”

5.中国古代“君子”一词在《周易》中指封君的儿子,自孔子开始,君子被赋予道德品质的内涵,进而成为令人仰慕的、有很高道德地位的人。君子内涵的变化一定程度上反映了( )

A.社会结构发生变化 B.封君的道德水平在提升

C.德治理念得到推广 D.封建等级秩序开始崩溃

6.《荀子·性恶》中记载:“圣人化性而起伪,伪起而生礼义,礼义生而制法度。然则礼义法度者,是圣人之所生也。”据此可知,荀子( )

A.提出了“法自君出”观点 B.主张礼法结合来治理国家

C.宣扬用法律约束人性之恶 D.倡导恢复圣人治下的社会

7.孟子提出“定于一”。《吕氏春秋》强调“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱,众者暴寡,以兵相划,不得休息”。据此可知( )

A.海内一家理念开始形成 B.学在民间促进士阶层崛起

C.政治统一顺应时代需要 D.儒家学派推崇周天子统治

8.战国时期,秦国推行军功食邑制,规定有军功者可根据爵位得到封户不等的封地,成为封君。此类封君不享有封地的所有权与治民权,仅享有封邑租税。这一制度( )

A.增加了财政收入 B.加速了社会转型

C.维护了贵族特权 D.巩固了中央集权

参考答案:

重点探究

1示例一:论题:春秋战国时期,学术思想大放异彩,是中华文化的“轴心时代”,成为后世中华文化发展的源头。论证:春秋时期,面对礼崩乐坏的局面,孔子对西周的文明进行多方面阐述,儒家文化思想核心形成。老子是道家学派创始人,他的思想包含朴素的唯物史观和辩证法,在政治上主张顺其自然,无为而治。战国时期,学术思想非常活跃,形成不同的学派,代表人物研讨学术,各陈其说。学派之间展开激烈的辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

结论:综上所述,春秋战国时期思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中华文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

2.经济转型:铁犁、牛耕的使用,生产力的飞跃,社会经济发展;井田制的瓦解,土地私有制确立,以小农经济为主体的农耕经济开始形成;工商业发展,“工商食官”的局面被打破,封建国家开始实施重农抑商的政策。

政治转型:周王室衰微,诸侯争霸,各国变法;分封制逐渐崩溃,开始出现郡县制,形成中央集权的雏形;国家由分裂走向统一;由奴隶制贵族政治向封建官僚政治演变。

思想转型:礼乐制度崩溃,形成了百家争鸣的局面,是中国历史上第一次思想解放潮流。

文化转型:在哲学、天文学等方面取得巨大成就,奠定了中国文化的基础。

民族关系转型:“华夷”观念削弱,华夏族与周边的少数民族在征伐和生产中逐渐交融。(结合史实写出3个角度即可满分,其它角度言之有理亦可)

1.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。根据材料"国家通过‘驱以赏’的方法对力耕者赏以官爵”"引导民众从事农业生产""在耕战中‘使生力与杀力互相转化"并结合所学知识,奖励耕战有利于小农经济的发展,进而推动新兴地主阶级的发展,B项正确;战国时期没有皇帝,尚未形成专制皇权,排除A项;“立足于农民阶级的利益"说法错误,虽然商鞅这一策略鼓励农耕,但其立足于君主,而不是农民,排除C项;商鞅变法的指导思想是法家思想,没有借鉴儒家思想,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。据本题材料“至东周之世,九流并起,而臻于极盛。秦汉儒、道、法三家之学,及魏晋时之玄学,合儒道两家,并不过衍其绪余”可知,秦汉与魏晋南北朝时期的思想文化都来自春秋战国时期的百家争鸣,结合所学百家争鸣奠定了中华传统文化的基础,C项正确;材料不仅提到儒家思想,还提到法家、道家等思想,排除A项;秦朝思想就已经统一,汉代独尊儒术,思想大一统,战国至魏晋思想统一的趋势形成不符合史实,排除B项;汉武帝后儒家思想是文化主流,而不是三教合一,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是东周时期(中国)。根据材料可知,西周初期的“中国”指都城之地,东周以后“中国”逐渐涵盖了以上区域,转而以江淮作为南北分界,这一变化反映了华夏认同得到进步增强,B项正确;东周时期王室衰微,排除A项;材料没有涉及南方经济发展的信息,排除C项;材料反映了华夏认同得到进一步增强,“不同区域的文化差异消失”不符合材料主旨,排除D项,故选B项。

4.B

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是古代中国。根据材料“从它一产生,就与土地兼并、贫富分化并臻而至,社会一再遭受破坏”及所学可知,封建土地私有制下,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的两极分化。土地兼并的直接后果是导致大量自耕农丧失土地,经济状况恶化从而导致阶级矛盾的激化,B项正确;井田制是一种以国有为名的贵族土地所有制,排除A项;重农抑商政策有利于保护小农利益,不符合题意,排除C项;闭关锁国政策与土地兼并没有关系,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是春秋战国时期。根据材料及所学可知,春秋战国时期是社会大变革时期,阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起。“君子”内涵的变化,正是反映了这一时期社会结构发生了变化,A项正确;题干材料描述的是“君子”内涵的变化,不能体现封君的道德水平的变化,排除B项;材料体现不出德治理念得到推广的相关情况,排除C项;西周末年至春秋初期,封建等级秩序已经开始瓦解,而孔子为春秋后期人,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。由材料可知,荀子认为礼义法度是人为制作的,是圣人为了矫正人情之偏、匡正天下之乱而订立改造出来的,它们并不是人性自然发生的结果,是圣人“化性起伪”的结果,B项正确;“法自君出”是法家的观点,排除A项;材料体现不出荀子“性恶论”思想,无法得出用法律约束人性之恶的结论,排除C项;材料仅体现出荀子认为礼义法度是圣人创造的,体现不出恢复圣人治下的社会,不符合荀子思想的特点,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是战国时期(中国)。由题干“定于一”和“乱莫大于无天子,无天子则强者胜弱”可知都是在强调统一,因此政治统一顺应了时代发展的需要,C项正确;“海内一家理念开始形成”,错在“开始”,排除A项;材料与士阶层崛起无关,排除B项;孟子提出“定于一”,是主张天下一统;《吕氏春秋》不是儒家学派思想,属于杂家,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是影响题。时空是:战国时期中国。军功食邑制提高了秦国军队的战斗力,削弱了宗室贵族的势力,造就了一批新官僚和军功地主,这些都加速了向封建社会的转型,B项正确;军功食邑制的基本内容中没有改革赋税制度、鼓励发展农业和家庭手工业的相关内容,不能得出增加了财政收入,排除A项;军功食邑制削弱了宗室贵族的势力,排除C项;军功食邑制不是加强对地方管控的举措,不能得出巩固了中央集权,排除D项。故选B项。

同课章节目录