第1课 中华文明的起源与早期国家 导学案(含解析)--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 导学案(含解析)--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 793.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-17 16:23:54 | ||

图片预览

文档简介

中华文明的起源与早期国家——原始社会与夏商周时期(远古—BC771年)

【课程标准】:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

3、知道人类有食物生产者向食物采集者演进的过程及意义。(选必)

4、了解商业贸易的起源和商贸活动。(选必)

【阶段特征】

总体特征

先秦指我国秦统一前的历史时期,是早期国家政治制度的形成时期,是中华文明的勃兴阶段。原始社会:距今170万年---公元前21世纪

1、原始社会特征

政治层面:原始社会先后经历了原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。父系氏族社会时期,私有制产生,出现阶级和国家的初始形态;禅让制是民主推选部落联盟首领的制度,反映了原始民主传统。

经济层面①生产工具得到发展,从打制石器到打磨结合的石器;②原始农业、畜牧业出现,是世界重要农业起源地之一,呈现南稻北粟的特点;③人们从迁徙走向定居,出现村落,以物易物的商贸活动;④出现贫富分化。

文化层面:文化遗存分布广泛,中国早期文明具有多元性、本土性,奠定了中华文明多元一体的发展基础。

2、夏商周时期:前21世纪—前771年

(1)政治:夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制,神权与王权相结合;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制。以“家国一体”为主要特征的政治制度,对古代政治观以及伦理观产生了深刻影响。

(2)经济:主要使用木、石、骨等材质的生产工具;土地制度是井田制;“青铜时代”。

(3)文化:商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文;西周时期出现“民本”思想。

【重点突破】

一、分封制即古汉语“封建”的原始含义;古文献中之“封建”即“分封制”

古代中国的“天子”将土地分给王室子弟,功臣或古代帝王的后裔,所封之地称为“诸侯国”“封国”或“藩国”等等,统治封地的君主被称为“诸侯”“藩王”等等。

目的:保证王室的强大,拱卫王室。对各诸侯国有效控制,加强统治。

诸侯义务:①服从天子的命令;②诸侯有为天子镇守疆土的义务;③随从作战;④交纳贡赋;⑤朝觐述职的。

同时,诸侯在自己的封疆内,又对卿大夫实行再分封。卿大夫再将土地和人民分赐给士。卿大夫和士也要向上一级承担作战等义务。这样层层分封下去,形成了贵族统治阶层内部的森严等级“天子——诸侯——卿大夫—士”。

秦始皇大一统,废除分封制,实行郡县制。汉初又兼采之,七国之乱平定之后,封国的官吏全部由中央任免,诸侯只征收租税,封国名存实亡。魏晋以后,历代王朝也还有分封制,其性质不全相同。

作用

1.通过分封制,加强了周天子对地方的统治。周朝开发边远地区,扩大统治区域,并逐步构织出遍布全国的交通网络,形成对周王室众星捧月般的政治格局,打破了夏商时期众邦国林立的状态。周成为一个延续数百年的强国。

2.通过分封,周人势力范围不断扩大;周天子确立了天下共主地位,统治效果得到加强。分封制使西周贵族集团形成了“周王—诸侯—卿大夫—士”的等级序列等。

3.通过分封制,周的文化形式因此覆盖了整个黄河中下游地区,推动了边远地区的经济开发和文化发展;周文化具有惊人的稳定性和延续性。

4.分封制加速了全国经济的发展。

消极影响:

1.西周后期,随着诸侯国的日益强大,王权衰弱,分封制遭到破坏;春秋时的楚王问鼎,是诸侯国对分封制的公开挑战。春秋战国时期。大国兼并小国,同姓国也彼此战争,周天子都管不着,战国末年,周王室完全丧失了分封大权。

2.周天子具有至尊权 威,国家政权也逐渐由松散趋向严密。不过受封的诸侯在自己的领地内,享有相当大的独立性,随着诸侯国势力的日益壮大,到西周后期,王权衰弱,分封制遭到破坏。

特点

1、诸侯国具有相对独立性,具有土地管理权、行政权和军权,容易形成割据势力。

2、分封对象多元化,同姓亲族是主体。

3、分布区域主要在黄河中下游,同姓亲族分布在战略要地和富庶地区。

二、井田制:井田制是中国西周时期的土地国有制,开始实行于商朝,盛行于西周,瓦解于春秋,废除于战国。井田的土地所有权属于周王,周王把土地分赐给诸侯臣下,但臣下只能世代享用,不得转让和自由买卖,还要交纳一定的贡赋。

井田制瓦解的根本原因是生产力的发展,但这种生产方式不能适应生产力发展的需要,出现了私田。春秋后期,鲁国实行初税亩,承认了私田主人对土地的所有权,导致了井田制的崩溃。

相互关系①分封制是商周的政治制度;井田制是其经济制度,分封制建立在井田制基础之上,没有井田制就没有分封制。②井田制是分 封制 的经济基础,分封制是与之相适应的上层建筑。③两种制度都适应了当时生产力发展的水平,使西周走向强盛。

分封制和井田制是西周时期完善的政治制度和经济制度。分封制起到维系、调整贵族阶级内部关系,保证分封制国家对奴隶和平民进行统治的作用,是西周王朝强盛的政治保证。井田制规定了分封制生产关系的主要内容,是决定分封制经济形态存在、发展和西周政治统治的经济基础。

分封制和井田制相互影响,二者的存在成为西周分封制国家兴盛的支柱。西周末年以后,王室衰微和大国争霸局面的出现表明分封制的瓦解。在丧失政治保证和生产力发展的影响下,井田制在春秋后期逐渐被土地私有制取代,封邦建国存在的经济基础最终瓦解,新的经济基础随之产生。井田制的瓦解标志着分 封制 的崩溃。

三、"工商食官"是商、周时期农村公社制度存在的前提下工商业的一种发展模式,同时也是国家对工商业的一种管理制度。

西周时期的商人按照村社组织的形式存在,以家庭或家族为单位,主要为天子、诸侯、贵族为主体的统治阶级作工商业服务。商人一方面向国家提供商品,另一方面也为国家出售商品。这与后代的官营商业有所不同:商人家族对其控制下的商业资源也有相当程度的支配权,国家只是名义上的最高所有者;商人为国家提供商品,也是通过买卖的方式,只不过购买的对象受到限制,主要顾客是贵族统治阶级。

因为工商的服务对象以统治国家的天子、诸侯、领主、贵族为主,所以具有"公"的性质;另一方面,工商对自己的产品或者商品有一定程度的自由支配权,又具有"私"的特点。这就是"工商食官"的两重性。

在"工商食官"制度下,工商业家族具有职业世袭的特征,擅长经商者的家庭或家族在被国家认可之后,又以国家法令的形式固定下来,世代相袭,不得改弦易辙。

西周时期,商人是"国人"的一部分,在理论上属于平民阶层。不过,因为职业的强制性和服务国家、贵族的特点,使得他们对国家、诸侯、贵族有很大的依赖性,所以不完全拥有自由人的地位和权利。西周末年,周宣王封其弟于郑,后东迁新郑,赐商人与其同往,郑国因此得以兴起。商人可以被天子赐予贵族,这说明商人对国家、诸侯具有一定的人身依附关系。

工商食官制度盛行于西周时期,春秋战国时期随着私营手工业的出现,以及官营手工业效率低下,周王室的衰微,导致了工商食官制的衰落,至战国后期,彻底终结,但是演化出的官营手工业一直存在。

四、古代中国早期国家的特征

1.政治

(1)神权与王权紧密结合。

(2)以血缘关系为纽带,将国家权力和家庭关系结合起来,形成“家国一体”的政治结构。

(3)最高执政集团尚未实现权力的高度集中,地方管理比较松散。

(4)实行世卿世禄制度,国家官职仍由氏族贵族世代承袭。

(5)尚未出现真正固定的成文法,国家法律制度尚未健全。

(6)有原始民主传统

2.经济:进入青铜时代,但生产力水平低下,生产工具仍主要是木、石工具。土地国有制,实行集体劳作。

3.思想:商朝有浓厚的鬼神迷信与原始宗教色彩。西周时期民本思想受到重视。

【重点探究】

【考古、传说和中华文明探源】阅读材料,回答问题。

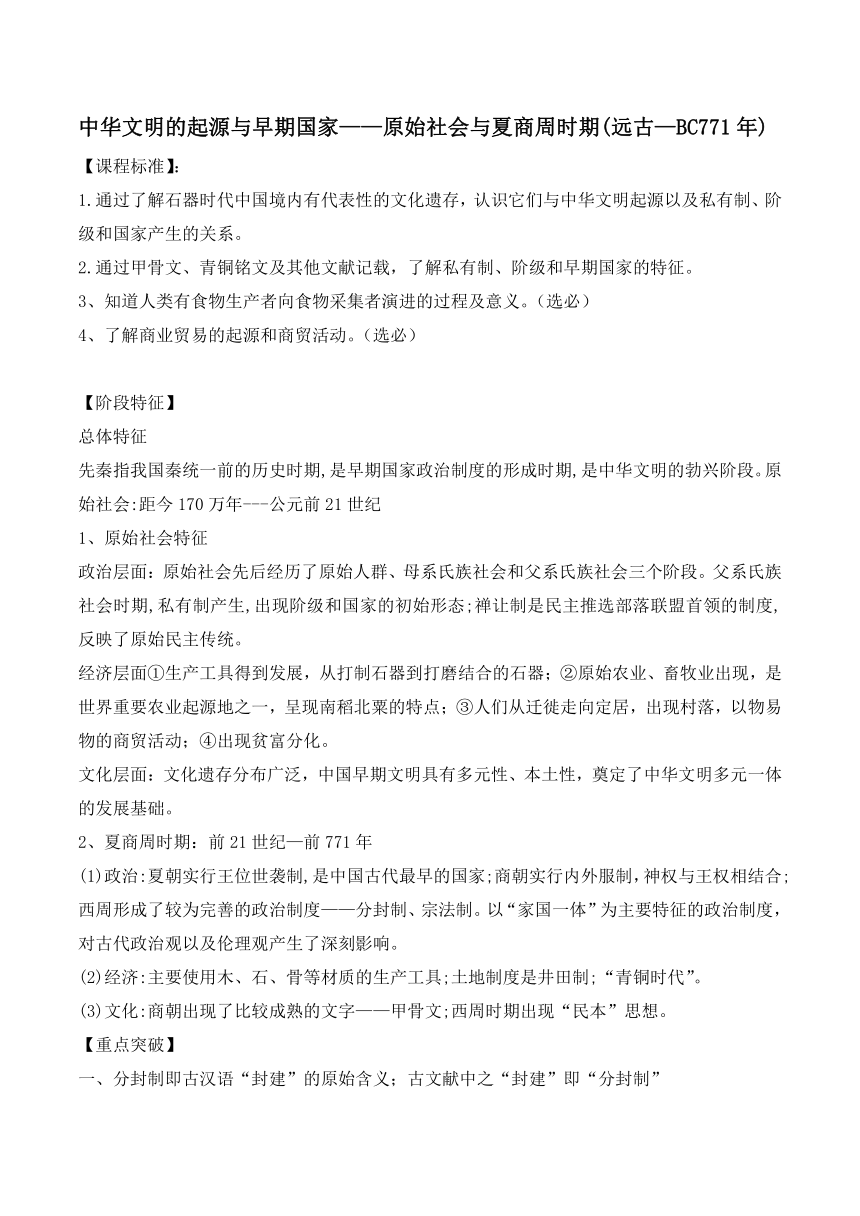

考古、传说和中华文明探源截止到上世纪90年代末,各地发现的具有多种文明因素的史前城址的总数已达到50座左右,它们大都集中在公元前二三千年的一段时间,主要分布在黄河中下游的华北平原、长江中游的两湖平原、长江上游四川盆地和内蒙古高原河套地区。对于这众多古城,不少学者意识到它们与传说中“五帝”时代林立的邦国(或方国)是相吻合的,它们应该就是这众多邦国(或方国)的都邑。从这个认识出发,学者又或赋予龙山时期这些邦国(或方国)以“都邑国家”或“城邦国家”的称呼,并认为其时社会已进入了初期文明社会。

——沈长云张渭莲《中国古代国家起源与形成研究》

依据所学,补充两处材料中没有列出的区域的史前城邑遗址并加以说明。

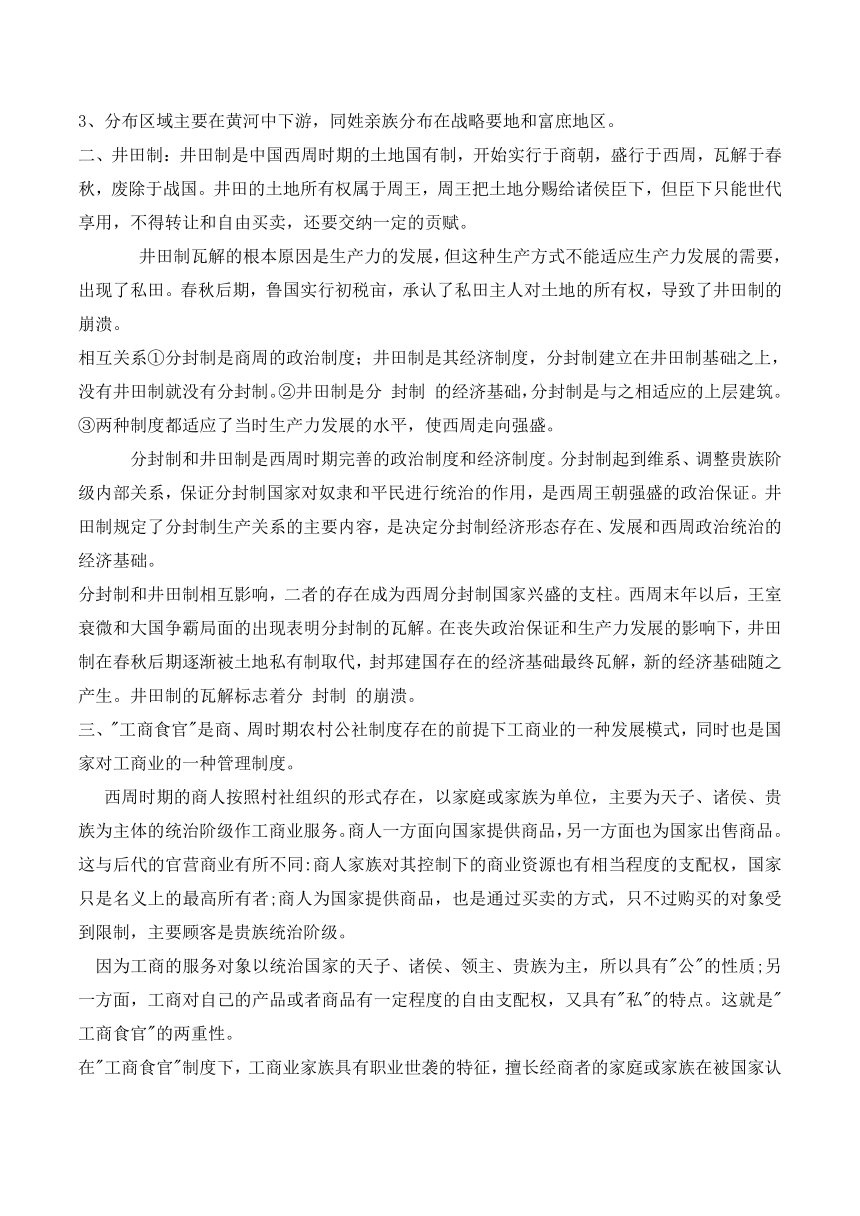

11.【辨析大禹治水】阅读材料,完成下列要求。

青铜器铭文具有重要的史料价值。如图为西周遂公盨(XU)青铜器铭文拓片。内容为:“天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征,降民监德,乃自作配乡民,成父母。生我王作臣,厥沫唯德,民好明德……益干懿德……心好德……遂公曰:民唯克用兹德,亡诲。”

大禹治水是我国千古传诵的治水而立国的故事。《尚书》的《夏书·禹贡》篇记载:“禹敷土,随山刊木,奠高山大川。”。遂公盨铭文第一句也记载了这一事件。

“遂公盨青铜器铭文”和《尚书》能否互证“大禹治水”的真实性?请简述理由。

【课后巩固】

1.21世纪初,我国考古工作者在河南二里头遗址中发现了“井”字形主干道路网络(如图)。“井”字形道路还划分出了祭祀区,其中发现有贵族居住的夯土建筑和包含铜器、玉器的墓葬。这些考古发现表明,在中华文明的早期( )

A.先民具有强烈的祖先崇拜观念 B.盛行居葬合一的网格城市布局

C.已经产生一定的城市规划思想 D.天圆地方的宇宙观已得到认同

2.中国古人类学研究在百年的风雨坎坷中取得了喜人的进展:人类起源各阶段的人骨遗骸化石材料,在中华大地上均有所发现,且分布广泛;人类起源序列各主要环节,在中国古人类学的发现中没有缺环。这主要说明中华文明( )

A.具有多元一体的特征 B.领先于世界其他地区

C.起源呈满天星斗之势 D.兼具本土性和持续性

3.在西周文献中,周公这样的朝廷大臣被说成“勤劳于王家”,而作为王室家族总管的宰却被要求主管“王家内外”。百官的任命都要在王室宗庙前进行,他们往往由宰引导至周王处接受任职。这反映出当时( )

A.原始民主传统仍有影响 B.尚未实现权力高度集中

C.政权呈现家国同构特点 D.传统统治秩序走向瓦解

4.江西万年仙人洞和吊桶环遗址是一处罕见的世界级洞穴遗址,先后发掘出大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑等,还发现了栽培稻植硅体。由此可知,该遗址( )

A.已具有早期国家的特征 B.仍然处于原始人群阶段

C.可确定出现原始畜牧业 D.属于新石器时代的文明

5.春秋时期,诸侯大国新辟的疆土,不是全部封给功臣,大多由国君自行拥有,设置为“县”。“县”的管理者不是封建世袭“土官”,而是委任的“流官”。这说明当时( )

A.等级制度开始解体 B.地方割据的态势停滞

C.贵族政治趋于式微 D.周天子地位得到巩固

6.“社”本义指土地神,社祭本起源于民间社群,但在分封制下,“社”变为贵族的保护神,主持社祭是贵族的专利;战国时期,立社、祭社又成为民众普遍参与的事情。这一变化说明战国时期( )

A.土地私有逐渐确立 B.百家争鸣兴起

C.社会转型趋势明显 D.重视社祭活动

7.周公东征后,营建东都洛邑,并将参与叛乱的商朝遗民迁至洛邑附近,给田耕种。此后,周朝两都并存,洛邑成为周朝在关东的统治中心,长期设有官员和军队。由此可知,西周营建东都( )

A.加剧了商周部族的矛盾 B.有利于强化对东方控制

C.扩大了西周的统治基础 D.促使周朝统治中心转移

8.有学者指出,西周是以一个“小邦周”的身份灭了“大邦殷”的,武王面临着人多势众的殷遗民的严重威胁,在夜不能寐的情况下而采纳了周公提出的“使其各居其居,田其田;无变旧新,唯仁是亲”政策而始行分封的。由此可见,周初分封制( )

A.深受儒家“仁政”理念的影响 B.借鉴了商王朝统治的经验教训

C.实为收揽民心的安抚怀柔政策 D.有现实导向和继往开来的特点

参考答案:

【重点探究】

1、补充遗址:长江下游的良渚文化的城邑,山西襄汾陶寺的城邑。

良渚遗址说明:良渚遗址是长江下游地区良渚文化的代表,出土器物包括玉器、陶器、石器、漆器、竹木器、骨角器等,总量达1万余件。其中,玉器主要作为随葬品出土于分等级墓地,也出现了较为明显的阶级分化。

陶寺遗址说明:陶寺遗址属于黄河中下游地区龙山文化的代表,其中发现有宫殿建筑、天文建筑、各种礼器,在发现的墓葬中占有89%的小墓几乎没有随葬品,而8座大墓中发现随葬品200多件,反映了阶级阶层分化比较明显,有专家认定其具备了国家的初始形态。

2.示例一:不可以。遂公盨铭文刻于西周时期,大禹治水在夏朝发生,遂公盨不是当时的文物,铭文也不是当时撰写的。《尚书夏书》虽然传说是夏朝时期的文章,但是也没有被证实成书于夏,因此两者都不是一手资料。

示例二:可以。遂公盨是西周时期的文物,夏为“三代”之首的观念,早在西周时期就已深入人心。《尚书》撰写的时期尚有争议不能轻易否定,但铭文的出现证实了《尚书》内容的真实性。这证实了大禹及夏朝的确存在,大禹治水不仅仅是一个英雄传说,还是一个有据可考的史实。遂公盨是出土文物,《尚书》是当时文献,二重证据法,故可以证实。

示例三:不完全可以。遂公盨是西周时期的文物,《尚书》成书的时间为春秋。都与夏朝时间接近,使得它们记载的历史事件具有一定的真实性。但是由于这两者都不是一手资料,因此仍然存疑。遂公盨和《尚书》记载可信,但是不是一手资料,所以存疑。

【课后巩固】

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。从图片中可以看出,河南二里头遗址中有“井”字形道路,并且还规划出了祭祀区、宫城、作坊区,由此可知,在中华文明的早期,已经产生了一定的城市规划思想,C项正确;材料主旨强调的是中华早期文明具有城市规划的思想,没有重点强调对祖先的祭祀,且祭祀只是材料的部分信息,排除A项;图片仅反映了二里头遗址的情况,无法得知整个早期文明是否“盛行”居葬合一的城市布局,排除B项;天圆地方的宇宙观与材料信息无关,且产生时间定性也不严谨,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代中国。据材料“人类起源各阶段的人骨遗骸化石材料,在中华大地上均有所发现,且分布广泛”可知,中华大地上古人类遗址分布广泛,多地涉及,这说明中华文明多元一体,A项正确;材料未将中华文明与世界其他地区文明进行比较,无法得出中华文明领先世界的认识,排除B项;满天星斗只能强调多,材料不仅强调中华文明起源分布广泛还强调中华文明的一体化,排除C项;材料主要体现了中华文明多元一体,材料不能体现中华文明兼具本土性和持续性,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周(中国)。根据材料可知,西周官员任命需要在代表宗族的宗庙前进行,而且仪式由王室家族总管引领主持,这体现了家国同构的特征,C项正确;材料只提到官员任命的程序,无法说明原始民主传统的影响,排除A项;尚未实现权力高度集中强调周王的权力并不是至高无上的,与材料内容无关,排除B项;春秋时期礼崩乐坏,传统统治秩序走向瓦解不符合西周的时代特征,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。根据材料并结合所学知识可知,石器、骨器等是经过人工打磨而成,加上陶器的大量出现,可以判断它已经进入了新石器时代,D项正确;出土“大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不能说明是否已经有私有财产和阶级分化,无法得出“已具有早期国家的特征”的结论,排除A项;“仍然处于原始人群阶段”的特点在材料中没有体现,排除B项;根据材料“还发现了栽培稻植硅体。”与“股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不知道是否为人工饲养,不能确定是否有原始畜牧业,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:春秋时期的中国。根据材料和所学可知,春秋时期,诸侯大国在新开辟的疆土推行县制,官员由国君任免,冲击了当时以血缘关系为标准的贵族政治,C项正确;材料与等级制度瓦解无关,且中国古代社会等级森严,排除A项;春秋时期,地方割据态势越演越烈,排除B项;春秋时期,周天子地位受到冲击,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是战国时期中国。根据题干可知社祭由贵族专属变为民众普遍参与,祭祀权力的下移体现出贵族政治权力逐渐丧失,是战国时期的社会转型的表现,C项正确; 材料论述的是社祭,未反映土地制度状况,排除A项; 百家争鸣体现各学派知识分子的崛起,而社祭只是一般民众的行为,排除B项; 材料不能反映出战国时期与之前相比更加重视社祭活动,材料反映了战国时期贵族权力逐渐丧失,体现了战国时期社会逐步进入到封建社会,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是影响题,时空是西周(中国)。根据材料可知,西周为了更好地统治殷都附近及殷商遗民,于是营建了成周洛邑并迁部分殷商遗民于洛邑附近,洛邑成为关东统治中心,这有利于加强对东部地区的控制,B项正确;根据材料将参与叛乱的商朝遗民迁至洛邑附近,在一定程度上可以缓解矛盾,排除A项;材料并未提及西周的统治基础,排除C项;西周统治中心仍在镐京,排除D项,故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是推断题。时空是:西周中国。由材料“武王面临着人多势众的殷遗民的严重威胁,……采纳了周公提出的‘使其各居其居,田其田;无变旧新,唯仁是亲’政策而始行分封”并结合所学可知,西周实行分封制,一定程度上保留殷遗民的权力和地位,是为巩固统治采取的安抚怀柔政策,C项正确;儒家“仁政”理念的提出是在春秋战国时期,排除A项;材料提及西周实行分封制的背景和原因,未提及借鉴商朝经验教训,排除B项;材料未提及西周分封制的历史渊源和后世影响,无法得出“继往开来”,排除D项。故选C项。

【课程标准】:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

3、知道人类有食物生产者向食物采集者演进的过程及意义。(选必)

4、了解商业贸易的起源和商贸活动。(选必)

【阶段特征】

总体特征

先秦指我国秦统一前的历史时期,是早期国家政治制度的形成时期,是中华文明的勃兴阶段。原始社会:距今170万年---公元前21世纪

1、原始社会特征

政治层面:原始社会先后经历了原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。父系氏族社会时期,私有制产生,出现阶级和国家的初始形态;禅让制是民主推选部落联盟首领的制度,反映了原始民主传统。

经济层面①生产工具得到发展,从打制石器到打磨结合的石器;②原始农业、畜牧业出现,是世界重要农业起源地之一,呈现南稻北粟的特点;③人们从迁徙走向定居,出现村落,以物易物的商贸活动;④出现贫富分化。

文化层面:文化遗存分布广泛,中国早期文明具有多元性、本土性,奠定了中华文明多元一体的发展基础。

2、夏商周时期:前21世纪—前771年

(1)政治:夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实行内外服制,神权与王权相结合;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制。以“家国一体”为主要特征的政治制度,对古代政治观以及伦理观产生了深刻影响。

(2)经济:主要使用木、石、骨等材质的生产工具;土地制度是井田制;“青铜时代”。

(3)文化:商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文;西周时期出现“民本”思想。

【重点突破】

一、分封制即古汉语“封建”的原始含义;古文献中之“封建”即“分封制”

古代中国的“天子”将土地分给王室子弟,功臣或古代帝王的后裔,所封之地称为“诸侯国”“封国”或“藩国”等等,统治封地的君主被称为“诸侯”“藩王”等等。

目的:保证王室的强大,拱卫王室。对各诸侯国有效控制,加强统治。

诸侯义务:①服从天子的命令;②诸侯有为天子镇守疆土的义务;③随从作战;④交纳贡赋;⑤朝觐述职的。

同时,诸侯在自己的封疆内,又对卿大夫实行再分封。卿大夫再将土地和人民分赐给士。卿大夫和士也要向上一级承担作战等义务。这样层层分封下去,形成了贵族统治阶层内部的森严等级“天子——诸侯——卿大夫—士”。

秦始皇大一统,废除分封制,实行郡县制。汉初又兼采之,七国之乱平定之后,封国的官吏全部由中央任免,诸侯只征收租税,封国名存实亡。魏晋以后,历代王朝也还有分封制,其性质不全相同。

作用

1.通过分封制,加强了周天子对地方的统治。周朝开发边远地区,扩大统治区域,并逐步构织出遍布全国的交通网络,形成对周王室众星捧月般的政治格局,打破了夏商时期众邦国林立的状态。周成为一个延续数百年的强国。

2.通过分封,周人势力范围不断扩大;周天子确立了天下共主地位,统治效果得到加强。分封制使西周贵族集团形成了“周王—诸侯—卿大夫—士”的等级序列等。

3.通过分封制,周的文化形式因此覆盖了整个黄河中下游地区,推动了边远地区的经济开发和文化发展;周文化具有惊人的稳定性和延续性。

4.分封制加速了全国经济的发展。

消极影响:

1.西周后期,随着诸侯国的日益强大,王权衰弱,分封制遭到破坏;春秋时的楚王问鼎,是诸侯国对分封制的公开挑战。春秋战国时期。大国兼并小国,同姓国也彼此战争,周天子都管不着,战国末年,周王室完全丧失了分封大权。

2.周天子具有至尊权 威,国家政权也逐渐由松散趋向严密。不过受封的诸侯在自己的领地内,享有相当大的独立性,随着诸侯国势力的日益壮大,到西周后期,王权衰弱,分封制遭到破坏。

特点

1、诸侯国具有相对独立性,具有土地管理权、行政权和军权,容易形成割据势力。

2、分封对象多元化,同姓亲族是主体。

3、分布区域主要在黄河中下游,同姓亲族分布在战略要地和富庶地区。

二、井田制:井田制是中国西周时期的土地国有制,开始实行于商朝,盛行于西周,瓦解于春秋,废除于战国。井田的土地所有权属于周王,周王把土地分赐给诸侯臣下,但臣下只能世代享用,不得转让和自由买卖,还要交纳一定的贡赋。

井田制瓦解的根本原因是生产力的发展,但这种生产方式不能适应生产力发展的需要,出现了私田。春秋后期,鲁国实行初税亩,承认了私田主人对土地的所有权,导致了井田制的崩溃。

相互关系①分封制是商周的政治制度;井田制是其经济制度,分封制建立在井田制基础之上,没有井田制就没有分封制。②井田制是分 封制 的经济基础,分封制是与之相适应的上层建筑。③两种制度都适应了当时生产力发展的水平,使西周走向强盛。

分封制和井田制是西周时期完善的政治制度和经济制度。分封制起到维系、调整贵族阶级内部关系,保证分封制国家对奴隶和平民进行统治的作用,是西周王朝强盛的政治保证。井田制规定了分封制生产关系的主要内容,是决定分封制经济形态存在、发展和西周政治统治的经济基础。

分封制和井田制相互影响,二者的存在成为西周分封制国家兴盛的支柱。西周末年以后,王室衰微和大国争霸局面的出现表明分封制的瓦解。在丧失政治保证和生产力发展的影响下,井田制在春秋后期逐渐被土地私有制取代,封邦建国存在的经济基础最终瓦解,新的经济基础随之产生。井田制的瓦解标志着分 封制 的崩溃。

三、"工商食官"是商、周时期农村公社制度存在的前提下工商业的一种发展模式,同时也是国家对工商业的一种管理制度。

西周时期的商人按照村社组织的形式存在,以家庭或家族为单位,主要为天子、诸侯、贵族为主体的统治阶级作工商业服务。商人一方面向国家提供商品,另一方面也为国家出售商品。这与后代的官营商业有所不同:商人家族对其控制下的商业资源也有相当程度的支配权,国家只是名义上的最高所有者;商人为国家提供商品,也是通过买卖的方式,只不过购买的对象受到限制,主要顾客是贵族统治阶级。

因为工商的服务对象以统治国家的天子、诸侯、领主、贵族为主,所以具有"公"的性质;另一方面,工商对自己的产品或者商品有一定程度的自由支配权,又具有"私"的特点。这就是"工商食官"的两重性。

在"工商食官"制度下,工商业家族具有职业世袭的特征,擅长经商者的家庭或家族在被国家认可之后,又以国家法令的形式固定下来,世代相袭,不得改弦易辙。

西周时期,商人是"国人"的一部分,在理论上属于平民阶层。不过,因为职业的强制性和服务国家、贵族的特点,使得他们对国家、诸侯、贵族有很大的依赖性,所以不完全拥有自由人的地位和权利。西周末年,周宣王封其弟于郑,后东迁新郑,赐商人与其同往,郑国因此得以兴起。商人可以被天子赐予贵族,这说明商人对国家、诸侯具有一定的人身依附关系。

工商食官制度盛行于西周时期,春秋战国时期随着私营手工业的出现,以及官营手工业效率低下,周王室的衰微,导致了工商食官制的衰落,至战国后期,彻底终结,但是演化出的官营手工业一直存在。

四、古代中国早期国家的特征

1.政治

(1)神权与王权紧密结合。

(2)以血缘关系为纽带,将国家权力和家庭关系结合起来,形成“家国一体”的政治结构。

(3)最高执政集团尚未实现权力的高度集中,地方管理比较松散。

(4)实行世卿世禄制度,国家官职仍由氏族贵族世代承袭。

(5)尚未出现真正固定的成文法,国家法律制度尚未健全。

(6)有原始民主传统

2.经济:进入青铜时代,但生产力水平低下,生产工具仍主要是木、石工具。土地国有制,实行集体劳作。

3.思想:商朝有浓厚的鬼神迷信与原始宗教色彩。西周时期民本思想受到重视。

【重点探究】

【考古、传说和中华文明探源】阅读材料,回答问题。

考古、传说和中华文明探源截止到上世纪90年代末,各地发现的具有多种文明因素的史前城址的总数已达到50座左右,它们大都集中在公元前二三千年的一段时间,主要分布在黄河中下游的华北平原、长江中游的两湖平原、长江上游四川盆地和内蒙古高原河套地区。对于这众多古城,不少学者意识到它们与传说中“五帝”时代林立的邦国(或方国)是相吻合的,它们应该就是这众多邦国(或方国)的都邑。从这个认识出发,学者又或赋予龙山时期这些邦国(或方国)以“都邑国家”或“城邦国家”的称呼,并认为其时社会已进入了初期文明社会。

——沈长云张渭莲《中国古代国家起源与形成研究》

依据所学,补充两处材料中没有列出的区域的史前城邑遗址并加以说明。

11.【辨析大禹治水】阅读材料,完成下列要求。

青铜器铭文具有重要的史料价值。如图为西周遂公盨(XU)青铜器铭文拓片。内容为:“天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征,降民监德,乃自作配乡民,成父母。生我王作臣,厥沫唯德,民好明德……益干懿德……心好德……遂公曰:民唯克用兹德,亡诲。”

大禹治水是我国千古传诵的治水而立国的故事。《尚书》的《夏书·禹贡》篇记载:“禹敷土,随山刊木,奠高山大川。”。遂公盨铭文第一句也记载了这一事件。

“遂公盨青铜器铭文”和《尚书》能否互证“大禹治水”的真实性?请简述理由。

【课后巩固】

1.21世纪初,我国考古工作者在河南二里头遗址中发现了“井”字形主干道路网络(如图)。“井”字形道路还划分出了祭祀区,其中发现有贵族居住的夯土建筑和包含铜器、玉器的墓葬。这些考古发现表明,在中华文明的早期( )

A.先民具有强烈的祖先崇拜观念 B.盛行居葬合一的网格城市布局

C.已经产生一定的城市规划思想 D.天圆地方的宇宙观已得到认同

2.中国古人类学研究在百年的风雨坎坷中取得了喜人的进展:人类起源各阶段的人骨遗骸化石材料,在中华大地上均有所发现,且分布广泛;人类起源序列各主要环节,在中国古人类学的发现中没有缺环。这主要说明中华文明( )

A.具有多元一体的特征 B.领先于世界其他地区

C.起源呈满天星斗之势 D.兼具本土性和持续性

3.在西周文献中,周公这样的朝廷大臣被说成“勤劳于王家”,而作为王室家族总管的宰却被要求主管“王家内外”。百官的任命都要在王室宗庙前进行,他们往往由宰引导至周王处接受任职。这反映出当时( )

A.原始民主传统仍有影响 B.尚未实现权力高度集中

C.政权呈现家国同构特点 D.传统统治秩序走向瓦解

4.江西万年仙人洞和吊桶环遗址是一处罕见的世界级洞穴遗址,先后发掘出大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑等,还发现了栽培稻植硅体。由此可知,该遗址( )

A.已具有早期国家的特征 B.仍然处于原始人群阶段

C.可确定出现原始畜牧业 D.属于新石器时代的文明

5.春秋时期,诸侯大国新辟的疆土,不是全部封给功臣,大多由国君自行拥有,设置为“县”。“县”的管理者不是封建世袭“土官”,而是委任的“流官”。这说明当时( )

A.等级制度开始解体 B.地方割据的态势停滞

C.贵族政治趋于式微 D.周天子地位得到巩固

6.“社”本义指土地神,社祭本起源于民间社群,但在分封制下,“社”变为贵族的保护神,主持社祭是贵族的专利;战国时期,立社、祭社又成为民众普遍参与的事情。这一变化说明战国时期( )

A.土地私有逐渐确立 B.百家争鸣兴起

C.社会转型趋势明显 D.重视社祭活动

7.周公东征后,营建东都洛邑,并将参与叛乱的商朝遗民迁至洛邑附近,给田耕种。此后,周朝两都并存,洛邑成为周朝在关东的统治中心,长期设有官员和军队。由此可知,西周营建东都( )

A.加剧了商周部族的矛盾 B.有利于强化对东方控制

C.扩大了西周的统治基础 D.促使周朝统治中心转移

8.有学者指出,西周是以一个“小邦周”的身份灭了“大邦殷”的,武王面临着人多势众的殷遗民的严重威胁,在夜不能寐的情况下而采纳了周公提出的“使其各居其居,田其田;无变旧新,唯仁是亲”政策而始行分封的。由此可见,周初分封制( )

A.深受儒家“仁政”理念的影响 B.借鉴了商王朝统治的经验教训

C.实为收揽民心的安抚怀柔政策 D.有现实导向和继往开来的特点

参考答案:

【重点探究】

1、补充遗址:长江下游的良渚文化的城邑,山西襄汾陶寺的城邑。

良渚遗址说明:良渚遗址是长江下游地区良渚文化的代表,出土器物包括玉器、陶器、石器、漆器、竹木器、骨角器等,总量达1万余件。其中,玉器主要作为随葬品出土于分等级墓地,也出现了较为明显的阶级分化。

陶寺遗址说明:陶寺遗址属于黄河中下游地区龙山文化的代表,其中发现有宫殿建筑、天文建筑、各种礼器,在发现的墓葬中占有89%的小墓几乎没有随葬品,而8座大墓中发现随葬品200多件,反映了阶级阶层分化比较明显,有专家认定其具备了国家的初始形态。

2.示例一:不可以。遂公盨铭文刻于西周时期,大禹治水在夏朝发生,遂公盨不是当时的文物,铭文也不是当时撰写的。《尚书夏书》虽然传说是夏朝时期的文章,但是也没有被证实成书于夏,因此两者都不是一手资料。

示例二:可以。遂公盨是西周时期的文物,夏为“三代”之首的观念,早在西周时期就已深入人心。《尚书》撰写的时期尚有争议不能轻易否定,但铭文的出现证实了《尚书》内容的真实性。这证实了大禹及夏朝的确存在,大禹治水不仅仅是一个英雄传说,还是一个有据可考的史实。遂公盨是出土文物,《尚书》是当时文献,二重证据法,故可以证实。

示例三:不完全可以。遂公盨是西周时期的文物,《尚书》成书的时间为春秋。都与夏朝时间接近,使得它们记载的历史事件具有一定的真实性。但是由于这两者都不是一手资料,因此仍然存疑。遂公盨和《尚书》记载可信,但是不是一手资料,所以存疑。

【课后巩固】

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。从图片中可以看出,河南二里头遗址中有“井”字形道路,并且还规划出了祭祀区、宫城、作坊区,由此可知,在中华文明的早期,已经产生了一定的城市规划思想,C项正确;材料主旨强调的是中华早期文明具有城市规划的思想,没有重点强调对祖先的祭祀,且祭祀只是材料的部分信息,排除A项;图片仅反映了二里头遗址的情况,无法得知整个早期文明是否“盛行”居葬合一的城市布局,排除B项;天圆地方的宇宙观与材料信息无关,且产生时间定性也不严谨,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代中国。据材料“人类起源各阶段的人骨遗骸化石材料,在中华大地上均有所发现,且分布广泛”可知,中华大地上古人类遗址分布广泛,多地涉及,这说明中华文明多元一体,A项正确;材料未将中华文明与世界其他地区文明进行比较,无法得出中华文明领先世界的认识,排除B项;满天星斗只能强调多,材料不仅强调中华文明起源分布广泛还强调中华文明的一体化,排除C项;材料主要体现了中华文明多元一体,材料不能体现中华文明兼具本土性和持续性,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周(中国)。根据材料可知,西周官员任命需要在代表宗族的宗庙前进行,而且仪式由王室家族总管引领主持,这体现了家国同构的特征,C项正确;材料只提到官员任命的程序,无法说明原始民主传统的影响,排除A项;尚未实现权力高度集中强调周王的权力并不是至高无上的,与材料内容无关,排除B项;春秋时期礼崩乐坏,传统统治秩序走向瓦解不符合西周的时代特征,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:新石器时代(中国)。根据材料并结合所学知识可知,石器、骨器等是经过人工打磨而成,加上陶器的大量出现,可以判断它已经进入了新石器时代,D项正确;出土“大量陶器、石器、骨器、蚌器、烧火堆、人头骨、股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不能说明是否已经有私有财产和阶级分化,无法得出“已具有早期国家的特征”的结论,排除A项;“仍然处于原始人群阶段”的特点在材料中没有体现,排除B项;根据材料“还发现了栽培稻植硅体。”与“股骨、大量动物骨骼、灰坑”,不知道是否为人工饲养,不能确定是否有原始畜牧业,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:春秋时期的中国。根据材料和所学可知,春秋时期,诸侯大国在新开辟的疆土推行县制,官员由国君任免,冲击了当时以血缘关系为标准的贵族政治,C项正确;材料与等级制度瓦解无关,且中国古代社会等级森严,排除A项;春秋时期,地方割据态势越演越烈,排除B项;春秋时期,周天子地位受到冲击,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是战国时期中国。根据题干可知社祭由贵族专属变为民众普遍参与,祭祀权力的下移体现出贵族政治权力逐渐丧失,是战国时期的社会转型的表现,C项正确; 材料论述的是社祭,未反映土地制度状况,排除A项; 百家争鸣体现各学派知识分子的崛起,而社祭只是一般民众的行为,排除B项; 材料不能反映出战国时期与之前相比更加重视社祭活动,材料反映了战国时期贵族权力逐渐丧失,体现了战国时期社会逐步进入到封建社会,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是影响题,时空是西周(中国)。根据材料可知,西周为了更好地统治殷都附近及殷商遗民,于是营建了成周洛邑并迁部分殷商遗民于洛邑附近,洛邑成为关东统治中心,这有利于加强对东部地区的控制,B项正确;根据材料将参与叛乱的商朝遗民迁至洛邑附近,在一定程度上可以缓解矛盾,排除A项;材料并未提及西周的统治基础,排除C项;西周统治中心仍在镐京,排除D项,故选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是推断题。时空是:西周中国。由材料“武王面临着人多势众的殷遗民的严重威胁,……采纳了周公提出的‘使其各居其居,田其田;无变旧新,唯仁是亲’政策而始行分封”并结合所学可知,西周实行分封制,一定程度上保留殷遗民的权力和地位,是为巩固统治采取的安抚怀柔政策,C项正确;儒家“仁政”理念的提出是在春秋战国时期,排除A项;材料提及西周实行分封制的背景和原因,未提及借鉴商朝经验教训,排除B项;材料未提及西周分封制的历史渊源和后世影响,无法得出“继往开来”,排除D项。故选C项。

同课章节目录