力、运动和力 实验专题 (含答案)2023-2024学年下学期人教版八年级物理

文档属性

| 名称 | 力、运动和力 实验专题 (含答案)2023-2024学年下学期人教版八年级物理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-17 21:41:37 | ||

图片预览

文档简介

力、运动和力 实验专题

1.小亮通过观察身边的一些现象得出一个结论:物体间只有接触时才能产生相互作用的力,不接触就不会有力的作用。请利用身边的物品或实验器材设计一个简单实验,简述实验器材、步骤、现象,说明小亮的结论是错误的。

(1)你所需要的实验器材是 ;

(2)实验步骤及现象: 。

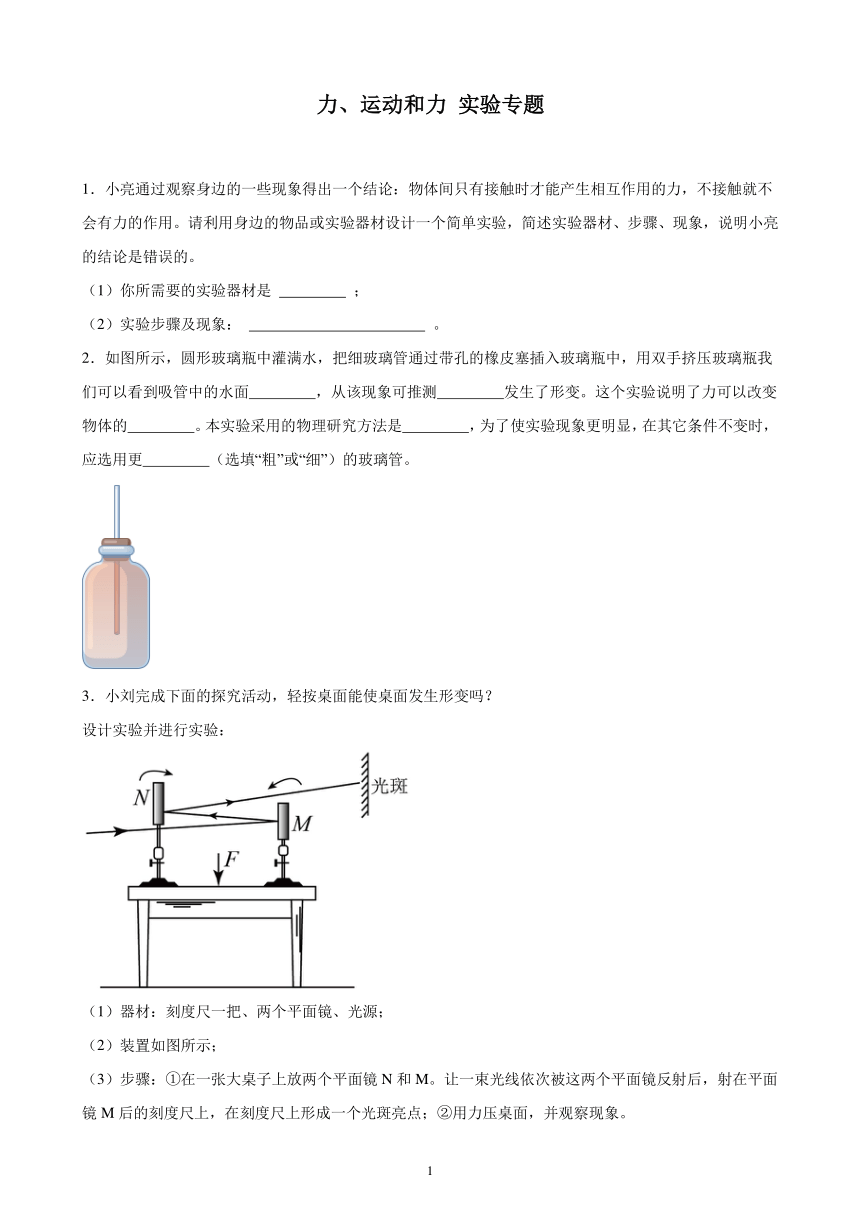

2.如图所示,圆形玻璃瓶中灌满水,把细玻璃管通过带孔的橡皮塞插入玻璃瓶中,用双手挤压玻璃瓶我们可以看到吸管中的水面 ,从该现象可推测 发生了形变。这个实验说明了力可以改变物体的 。本实验采用的物理研究方法是 ,为了使实验现象更明显,在其它条件不变时,应选用更 (选填“粗”或“细”)的玻璃管。

3.小刘完成下面的探究活动,轻按桌面能使桌面发生形变吗?

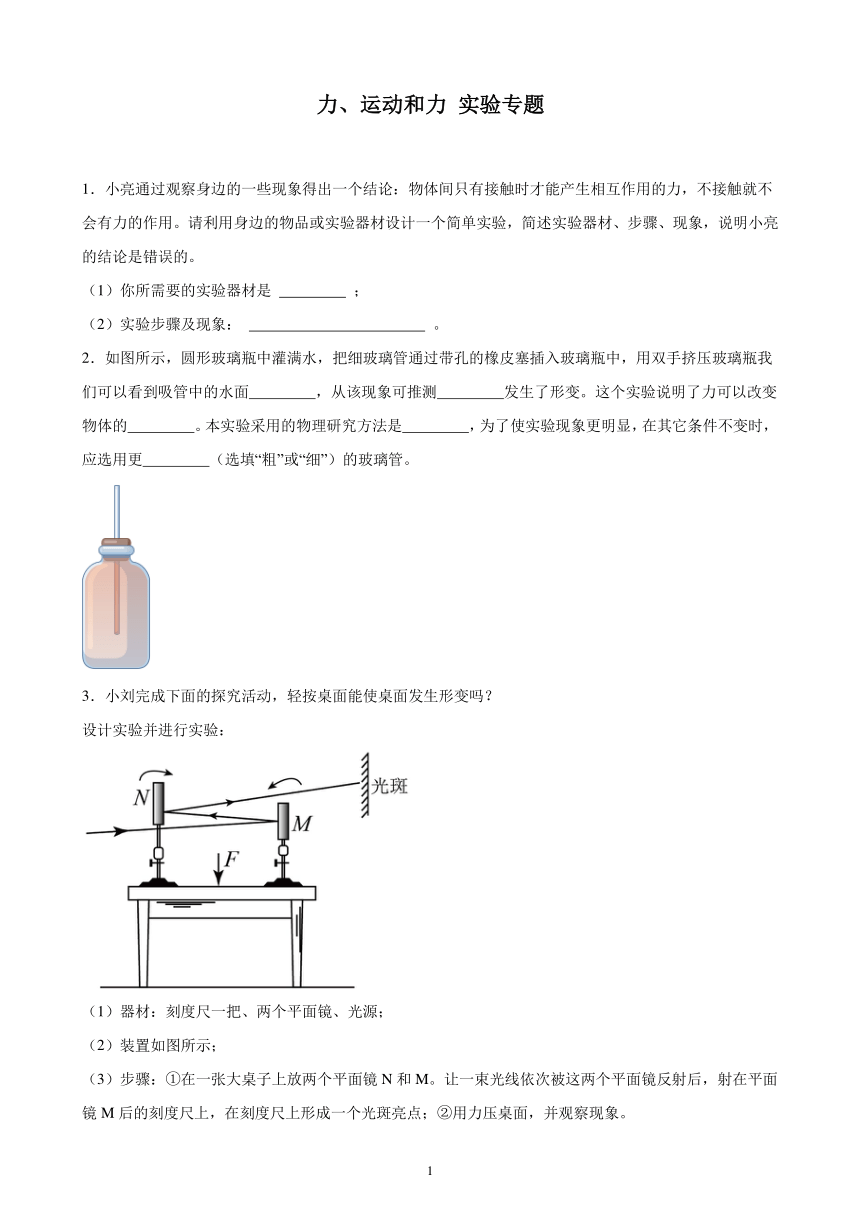

设计实验并进行实验:

(1)器材:刻度尺一把、两个平面镜、光源;

(2)装置如图所示;

(3)步骤:①在一张大桌子上放两个平面镜N和M。让一束光线依次被这两个平面镜反射后,射在平面镜M后的刻度尺上,在刻度尺上形成一个光斑亮点;②用力压桌面,并观察现象。

回答下面问题:

(1)小刘看到光斑向 移,说明桌面在压力作用下发生形变;

(2)用力压桌面时,平面镜M上的入射光线的入射角变 了,小刘无论从哪个方向都能看到刻度尺上的光斑,因为光线在那里发生了 反射;

(3)此装置能通过观察光斑的移动来判断桌面是否形变,这种方法的作用是 ;

(4)实验中小刘的手也受到支持力的作用,这个力是由于 (选填“桌面”或“手掌”)的形变而产生的;手撤去后,光斑又回到了原来的位置,说明桌面的形变是属于 形变。

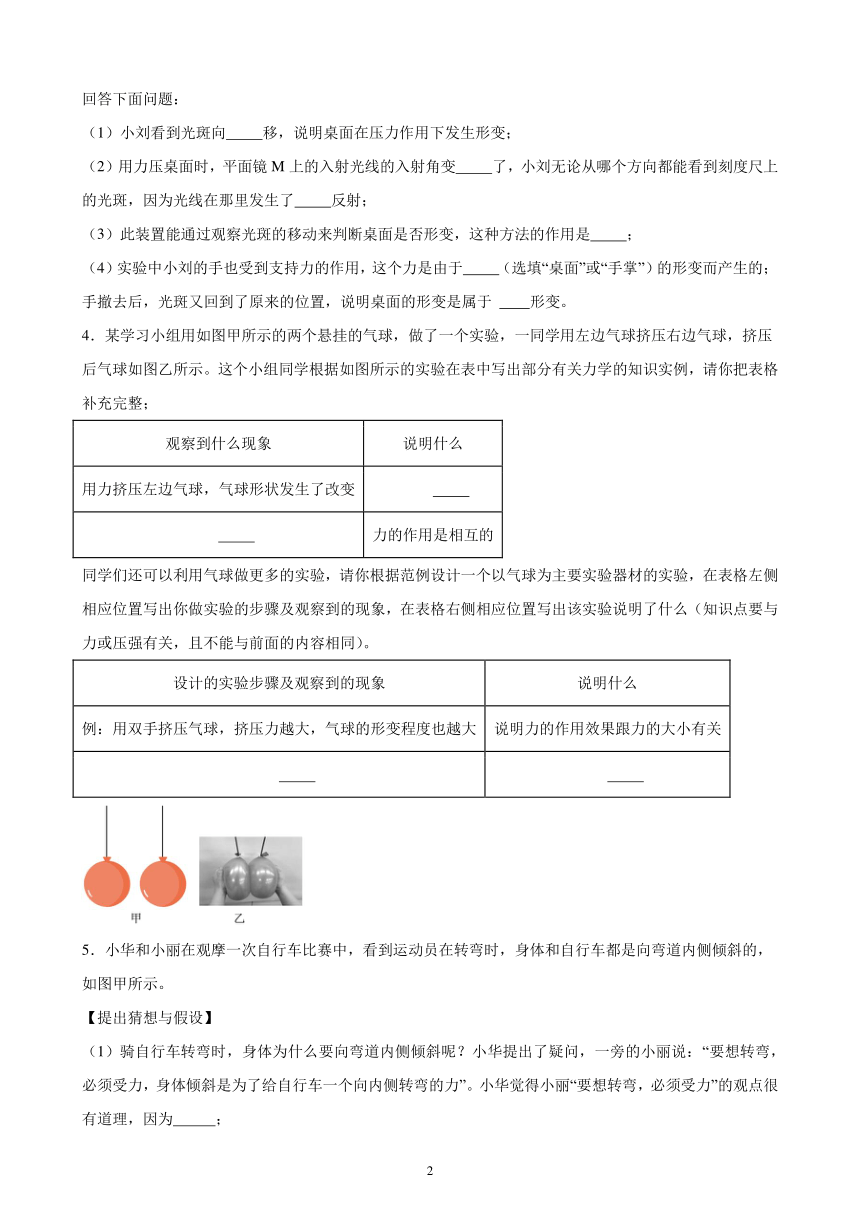

4.某学习小组用如图甲所示的两个悬挂的气球,做了一个实验,一同学用左边气球挤压右边气球,挤压后气球如图乙所示。这个小组同学根据如图所示的实验在表中写出部分有关力学的知识实例,请你把表格补充完整;

观察到什么现象 说明什么

用力挤压左边气球,气球形状发生了改变

力的作用是相互的

同学们还可以利用气球做更多的实验,请你根据范例设计一个以气球为主要实验器材的实验,在表格左侧相应位置写出你做实验的步骤及观察到的现象,在表格右侧相应位置写出该实验说明了什么(知识点要与力或压强有关,且不能与前面的内容相同)。

设计的实验步骤及观察到的现象 说明什么

例:用双手挤压气球,挤压力越大,气球的形变程度也越大 说明力的作用效果跟力的大小有关

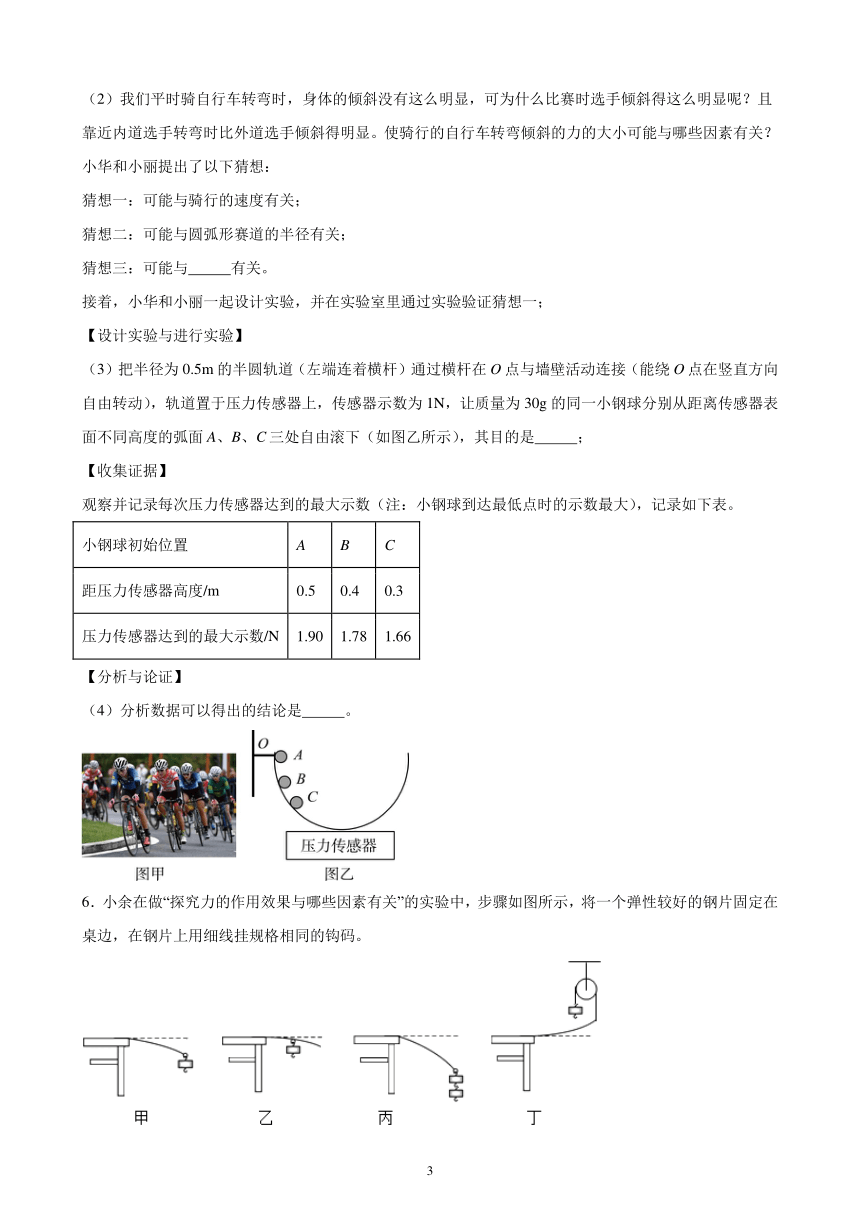

5.小华和小丽在观摩一次自行车比赛中,看到运动员在转弯时,身体和自行车都是向弯道内侧倾斜的,如图甲所示。

【提出猜想与假设】

(1)骑自行车转弯时,身体为什么要向弯道内侧倾斜呢?小华提出了疑问,一旁的小丽说:“要想转弯,必须受力,身体倾斜是为了给自行车一个向内侧转弯的力”。小华觉得小丽“要想转弯,必须受力”的观点很有道理,因为 ;

(2)我们平时骑自行车转弯时,身体的倾斜没有这么明显,可为什么比赛时选手倾斜得这么明显呢?且靠近内道选手转弯时比外道选手倾斜得明显。使骑行的自行车转弯倾斜的力的大小可能与哪些因素有关?小华和小丽提出了以下猜想:

猜想一:可能与骑行的速度有关;

猜想二:可能与圆弧形赛道的半径有关;

猜想三:可能与 有关。

接着,小华和小丽一起设计实验,并在实验室里通过实验验证猜想一;

【设计实验与进行实验】

(3)把半径为0.5m的半圆轨道(左端连着横杆)通过横杆在O点与墙壁活动连接(能绕O点在竖直方向自由转动),轨道置于压力传感器上,传感器示数为1N,让质量为30g的同一小钢球分别从距离传感器表面不同高度的弧面A、B、C三处自由滚下(如图乙所示),其目的是 ;

【收集证据】

观察并记录每次压力传感器达到的最大示数(注:小钢球到达最低点时的示数最大),记录如下表。

小钢球初始位置 A B C

距压力传感器高度/m 0.5 0.4 0.3

压力传感器达到的最大示数/N 1.90 1.78 1.66

【分析与论证】

(4)分析数据可以得出的结论是 。

6.小余在做“探究力的作用效果与哪些因素有关”的实验中,步骤如图所示,将一个弹性较好的钢片固定在桌边,在钢片上用细线挂规格相同的钩码。

(1)实验时通过 (选填“钩码的数量”或“钢片的弯曲程度”)来反映力的作用效果,这种物理研究方法叫 。此实验也说明力可以改变物体的 ;

(2)比较甲、丁两图,可得出结论:力的作用效果与力的 有关;

(3)比较 两图,可得出结论:力的作用效果与力的作用点有关;

(4)比较乙、丙两图,小余得出结论:力的作用效果与力的大小有关。你认为该结论 (选填“可靠”或“不可靠”),原因是 。

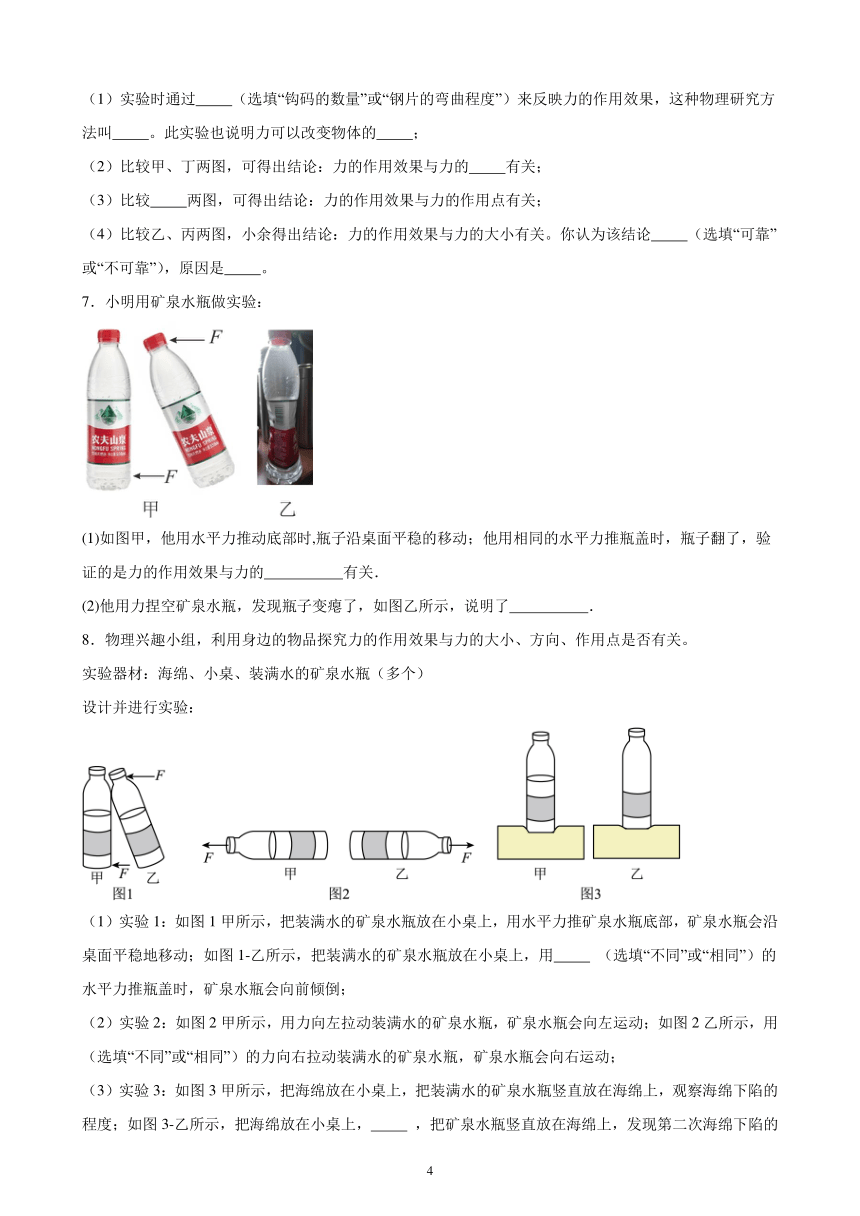

7.小明用矿泉水瓶做实验:

(1)如图甲,他用水平力推动底部时,瓶子沿桌面平稳的移动;他用相同的水平力推瓶盖时,瓶子翻了,验证的是力的作用效果与力的 有关.

(2)他用力捏空矿泉水瓶,发现瓶子变瘪了,如图乙所示,说明了 .

8.物理兴趣小组,利用身边的物品探究力的作用效果与力的大小、方向、作用点是否有关。

实验器材:海绵、小桌、装满水的矿泉水瓶(多个)

设计并进行实验:

(1)实验1:如图1甲所示,把装满水的矿泉水瓶放在小桌上,用水平力推矿泉水瓶底部,矿泉水瓶会沿桌面平稳地移动;如图1-乙所示,把装满水的矿泉水瓶放在小桌上,用 (选填“不同”或“相同”)的水平力推瓶盖时,矿泉水瓶会向前倾倒;

(2)实验2:如图2甲所示,用力向左拉动装满水的矿泉水瓶,矿泉水瓶会向左运动;如图2乙所示,用 (选填“不同”或“相同”)的力向右拉动装满水的矿泉水瓶,矿泉水瓶会向右运动;

(3)实验3:如图3甲所示,把海绵放在小桌上,把装满水的矿泉水瓶竖直放在海绵上,观察海绵下陷的程度;如图3-乙所示,把海绵放在小桌上, ,把矿泉水瓶竖直放在海绵上,发现第二次海绵下陷的程度变小;

交流:

(1)实验1,用水平力推装满水的矿泉水瓶底部和瓶盖,发现装满水的矿泉水瓶前后两次的效果不同,该现象说明力的作用效果跟 有关;

(2)实验2,向左和向右拉动装满水的矿泉水瓶,瓶子的运动方向不同,该现象说明力的作用效果跟 有关;

(3)实验3,把矿泉水瓶竖直放在海绵上,发现前后两次海绵下陷的程度不同,该现象说明力的作用效果跟 有关;

结论:力的大小、方向和作用点叫做 ,它们都能影响力的作用效果。当其中的任何一个要素改变时,力的作用效果就可能会随之改变。

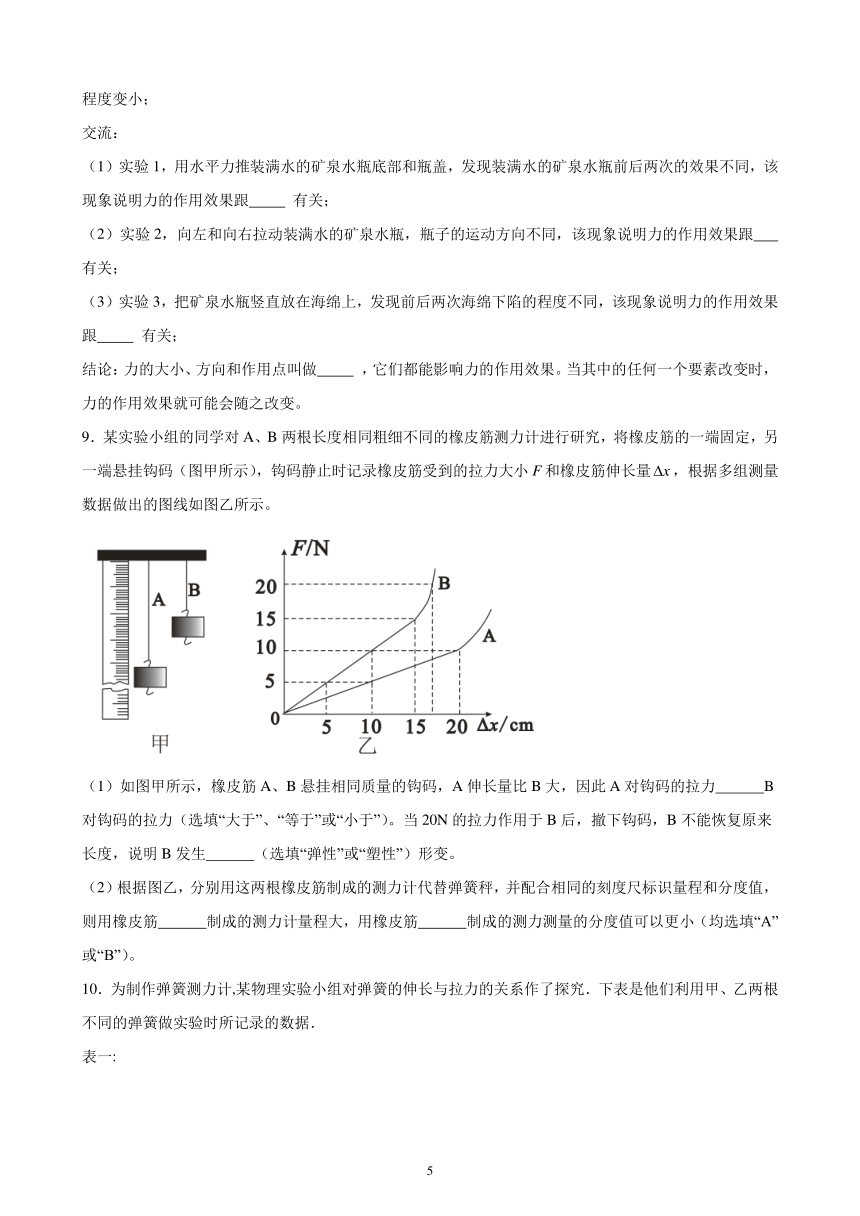

9.某实验小组的同学对A、B两根长度相同粗细不同的橡皮筋测力计进行研究,将橡皮筋的一端固定,另一端悬挂钩码(图甲所示),钩码静止时记录橡皮筋受到的拉力大小F和橡皮筋伸长量,根据多组测量数据做出的图线如图乙所示。

(1)如图甲所示,橡皮筋A、B悬挂相同质量的钩码,A伸长量比B大,因此A对钩码的拉力 B对钩码的拉力(选填“大于”、“等于”或“小于”)。当20N的拉力作用于B后,撤下钩码,B不能恢复原来长度,说明B发生 (选填“弹性”或“塑性”)形变。

(2)根据图乙,分别用这两根橡皮筋制成的测力计代替弹簧秤,并配合相同的刻度尺标识量程和分度值,则用橡皮筋 制成的测力计量程大,用橡皮筋 制成的测力测量的分度值可以更小(均选填“A”或“B”)。

10.为制作弹簧测力计,某物理实验小组对弹簧的伸长与拉力的关系作了探究.下表是他们利用甲、乙两根不同的弹簧做实验时所记录的数据.

表一:

表二:

(1)分析表一和表二数据可知:

①在一定条件下,弹簧伸长的长度与它所受的拉力成 ;

②在拉力相同的情况下,甲弹簧伸长的长度比乙弹簧 (选填“大”或“小”).

(2)如图所示的A、B两弹簧测力计分别使用了甲、乙两弹簧,它们的外壳相同,刻度线分布情况相同,则量程较大的是 弹簧测力计精度较高的是 弹簧测力计.(均选填“A”或“B”)

(3)经实验探究发现:在拉力相同的情况下,弹簧伸长的长度与弹簧的材料、粗细、原长(弹簧不受外力时的长度)等均有关系,请设计一个简单实验,证实弹簧伸长的长度与弹簧原长有关.

11.某同学做“探究弹簧弹力与弹簧伸长关系”的实验。先将弹簧平放在水平桌面上,用刻度尺测出弹簧的自然长度L0=3.5cm,再将弹簧的上端挂在铁架台上,使弹簧处于竖直状态,如图(a)所示。然后将钩码逐个挂在弹簧的下端,测出相应的弹簧总长度L,算出弹簧伸长量x=L-L0,记录实验数据,作出弹簧下端所受拉力F随弹簧伸长量x变化的图像,如图(b)所示。

(1)弹簧具有 (填“弹性”或“塑性”),测出相应的弹簧长度需要用到 ;

(2)图(b)中,直线没过坐标原点,可能的原因是 ;

A.坐标标度选取不合理

B.钩码重力的测量值都偏大

C.弹簧自身重力的影响

(3)该同学用实验中的弹簧制作了一个弹簧测力计,弹簧测力计的工作原理是 ,将该弹簧秤竖直放置,未挂重物时,指针与零刻度对齐,悬挂某一重物时,如图(c)所示读数为 N,此时弹簧总长为 cm。

12.小华在课外探究:弹簧的伸长量跟所受拉力的变化关系,利用如图甲所示实验装置记录了相应实验数据如下:(g=10N/kg)

钩码质量/g 0 50 100 150 200 250 300 400

指针位置/cm 2 3 4 6 7 7.5 7.5

(1)表格中空白处应填的数据为: ;

(2)根据数据分析可知弹簧的原长为 cm;

(3)分析实验数据你可以得到的结论是: ;

(4)小华根据表中实验数据作出了如图乙三个图像,其中正确的是图 ;

(5)分析实验数据可知,若用此弹簧做成弹簧测力计,量程是 。

13.为制作弹簧测力计,某物理实验小组对弹簧的伸长量与拉力的关系做了探究。下表是他们利用甲、乙两根不同的弹簧做实验时所记录的数据。

弹簧受到的拉力/N 0 1 2 3 4 5 6

甲弹簧的长度/cm

乙弹簧的长度/cm

(1)分析表中数据可知:

①在一定条件下,弹簧伸长的长度与它所受的拉力成 ;

②在拉力相同的情况下,甲弹簧伸长的长度比乙弹簧 (选填“大”或“小”);

(2)AB两弹簧测力计分别使用了甲、乙两弹簧,它们的外壳相同,刻度线分布情况相同。则量程较大的是 测力计,精度较高的是 测力计;(均选填“A”或“B”)

(3)若A弹簧测力计的最小刻度为0.1N,则相邻刻度线之间的距离为 cm。当该弹簧测力计受到的拉力为4.5N,弹簧将伸长 cm。

14.利用一根长橡皮筋自制简易测力计,装置如图1所示。在制作测力计刻度面板时,小明和小华的方法不同。

小明:在回形针上挂6个50g的钩码,记下指针静止时的位置,等分刻度,画出的刻度线如图2所示。

小华:在回形针上每次加挂一个50g的钩码,分别记下指针静止时的位置,画出相应的刻度线如图3所示。

(1)实际操作后发现两人的刻线并不完全重合,你认为图 的刻度较准确;若采用小明的测力计测力,读数为2.0N,则测量值 真实值;

(2)小华想在原有刻度基础上进一步画出分度值是0.1N的刻线,但未找到10g的钩码。他注意到拉力越大,橡皮筋形变 ,于是想通过探寻形变与拉力的定量关系进行细分刻度。他测量了每根刻线到零刻线的距离L,数据记录在下表中;

拉力F/N 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

刻线到零刻线的距离L/cm 1.00 2.20 3.60 5.20 7.00 9.00

他在坐标纸上画出对应的F-L图像如图4所示,请你利用图像信息在图5中标出2.2N力对应的刻度线;( )

(3)小华将钩码逐个取下,测量每次指针到零刻线的距离L,画出拉力逐渐减小过程的F-L图像,如图6中图线②所示,与拉力逐渐增大过程的图线①不重合。若用此测力计连续不间断测量两个大小不等的拉力(小于3N),为使测量准确,请针对此橡皮筋的特性提出操作要求。

15.珍珍观察到电扇、台灯等都有个大而重的底座,可使它们不易翻倒。“物体的稳定程度(稳度)与哪些因素有关呢?”,她猜想:可能与物体所受的重力大小、重心高低及支持面的大小有关。

如何比较物体的稳度大小呢?她发现,让不同的物体倾斜相同的角度时,有的物体翻倒,有的物体不翻倒,翻倒的说明其稳度较小。于是,她将物体放在表面粗糙的水平木板上,让木板绕轴转动,通过观察物体刚好翻倒时木板转过的角度的大小(物体不滑动),来比较物体稳度的大小,如图(a)所示。

在探究物体的稳度大小与物体重心高低的关系时,她制作了三块重力相同、外形完全相同、重心高低不同的圆柱体,如图(b)中的甲、乙、丙所示。实验时,将它们依次放在木板上,分别记下让它们刚好翻倒时,木板转过的角度的大小,实验记录如下表。

实验次数 重心离支持面高度 圆柱体刚好翻倒时木板 转过的角度θ 稳度

1 低 60° 大

2 中 45° 较大

3 高 33° 小

(1)圆柱体刚好翻倒时木板转过的角度越小,间接反映了物体的稳度越 (填“大”或“小”);

(2)在以上探究稳度大小与重心高低关系的实验中,应控制圆柱体所受的重力大小和 的大小不变,这种实验方法叫 法;

(3)实验现象表明,圆柱体的重心越 (填“高”或“低”)其稳度越大;

(4)依据以上结论,卡车装货时为了卡车(如下图)不易翻倒,应把重的货物(如铁块)装在 (填“A”或“B”)层,把轻的货物(如泡沫塑料)装在 (填“A”或“B”)层。

16.在“探究重力的大小跟质量的关系”的实验中,实验小组的同学们测量了相关数据并记录在如表中:

次数 1 2 3 4 5 6

质量 40 100 160 200 240 300

重力 0.4 1.4 ▲ 2.0 2.3 3.0

(1)测量前,要检查弹簧测力计的指针是否指在 上;

(2)第3次测量的弹簧测力计指针指示位置如图甲所示,表中空缺的实验数据“▲”是 N;

(3)根据表中的数据得到如图乙所示的对应点,请画出物体受到重力的大小跟质量关系的图象;

( )

(4)由图象可知,物体所受的重力跟它的质量 。

17.某同学用如图所示的实验装置探究阻力对物体运动的影响。

(1)两次实验中让同一辆小车从同一斜面 滑下,目的是使小车进入水平面的初速度相同;

(2)由实验可以看出,运动的小车所受的阻力 ,向前滑行的距离变大。伽利略对类似的实验进行了分析,并进一步推测:如果物体受到的阻力 ,速度就不会减小,物体将以恒定不变的速度永远运动下去;

(3)两次实验中,小车在水平面上最终都会静止下来,说明力可以改变物体的 。

18.两千多年前,亚里士多德认为:力是维持物体运动的原因。下面我们就通过实验和科学家的研究历程来判断这个观点是否正确。

(1)使小车从斜面顶端由静止滑下,观察小车在毛巾表面上移动的距离。再分别换用棉布和木板表面进行两次实验,实验现象如图所示。

①每次都使小车从斜面顶端由静止滑下,目的是使小车每次到达水平面时 相同;

②根据实验现象可以得出:小车受到的阻力越小,运动的距离 。

(2)十六世纪末,伽利略已通过类似实验和推理得出结论:如果运动的物体没有阻力的影响,它将在水平面上一直运动下去。因此,物体运动 (选填“需要”或“不需要”)力来维持。如图是伽利略的实验和推理示意图,属于推理的是 (选填“甲”或“乙);

(3)后来,笛卡尔进一步完善了伽利略的观点:如果运动的物体不受力的作用,它将以同一速度沿直线运动。十七世纪初,牛顿在他们研究的基础上,提出了“牛顿第一定律”,相对于“牛顿第一定律”,笛卡尔的观点有什么不足?

(4)上述实验及科学家研究成果给予我们的启示是 。(将正确说法前的字母填写在横线上)

A.科学定律都可以通过实验直接得出

B.科学推理是科学研究的方法之一

C.大多数人认同的观点就是正确的观点

D.普通人观点可以质疑,科学家观点不可以质疑

19.小菲同学为探究“运动与力的关系”,设计了如图1所示的斜面实验。让同一小车滑到接触面分别为毛巾、棉布和木板的水平面上,观察小车在水平面上滑行的距离。

(1)实验时让小车从斜面的同一高度由静止释放,目的是 ;改变小车在水平面上运动时所受阻力大小的方法: ;

(2)比较甲、乙、丙三次实验,发现水平面越光滑,小车受到的阻力越小,小车滑行的距离就越远,说明小车运动的速度改变得越 (选填“快”或“慢”);

(3)进一步推测:如果水平面光滑,小车在运动时不受阻力,则小车将在水平面上 。说明运动的物体 (选填“需要”或“不需要”)力来维持;

(4)一架在空中水平向右匀速直线飞行的飞机上,自由落下了一颗炸弹,下列给出了几种炸弹落地前与飞机关系的情形,如图2所示,请你作出正确的选择:

①不计空气对炸弹的阻力,炸弹与飞机的位置关系为 图;

②实际上,由于空气阻力的存在,炸弹与飞机的位置关系为 图。

20.如图甲所示,这是小明探究二力平衡条件时的实验情景。

(1)如果物体只受两个力作用,且处于静止状态或 状态,说明这两个力是相互平衡的;

(2)小明将系于小卡片(不计自重)两端的线分别跨过左右支架上的滑轮,在线的两端挂上钩码,使作用在小卡片上的两个拉力方向 (选填“相同”或“相反”),并通过调整钩码个数来改变拉力大小;

(3)当小卡片平衡时,小明将小卡片扭转过一个角度,松手后小卡片 (选填“能”或“不能”)平衡,由此实验步骤可知只有作用在 的两个力才能平衡;

(4)为了验证只有作用在同一物体上的两个力才能平衡,在图甲所示情况下,小明下一步操作是 ;

A.左右各加一个钩码 B.把卡片剪成两半 C.把卡片扭转一个角度

(5)在探究同一问题时,小华将木块放在水平桌面上,设计了图乙所示的实验,同学们认为小明的实验装置优于小华。最主要原因是 ;

A.可减少摩擦力对实验的影响 B.小卡片是比较容易获取的材料

C.容易让小车在水平方向保持平衡 D.小卡片容易扭转

(6)小丽在做实验时,左右支架上装配两个滑轮时没有安装在相同的高度,如图丙所示,你认为小丽的装置 进行实验(选填“能”或“不能”)。

21.在“探究二力平衡条件”的活动中,学习小组设计了图甲和图乙两种实验方案。

(1)当物体处于静止状态或 状态时,它受到的力是相互平衡的;

(2)从实验效果的角度分析,你认为 方案更好,理由是 ;

(3)乙实验中向两端的小盘里加砝码,当两盘砝码质量 时,小卡片静止;

(4)把小卡片转过一个角度,然后松手,观察到小卡片转动,最后恢复到静止状态,说明两个力必须作用在 才能平衡;

(5)在小卡片平衡时,用剪刀将卡片从中间剪开,再松手时,小卡片运动,由此说明两个力必须作用在 才能平衡。

22.如图所示,是小兰利用木块、滑轮和钩码等器材“探究二力平衡的条件”实验。

(1)为了减小摩擦对实验的影响,小兰先后设计了如图甲、乙、丙、丁所示的四个实验方案,请你判断出她改进的先后顺序是: ,其中在如图乙所示的方案中,当木块静止时所受的拉力 相等(选填“可能”或“一定”);

(2)如图丁所示是她最终确认的实验方案,若卡片的重力对实验造成了影响,主要影响的是二力平衡条件中力的 (选填“大小”或“方向”);

(3)实验中通过调整钩码个数来改变拉力的 ,松手后观察 (选填“释放瞬间”或“最终”)小卡片能否平衡;

(4)为了探究只有作用在同一直线的两个力才能平衡,小兰将卡片转过一个角度,松手后卡片 平衡,小洋也对同一问题进行了探究,但他在左右支架上配两个滑轮时没有安装在相同的高度(如图戊所示),你认为能否用小洋的装置进行实验 (两空均选填“能”或“不能”)。

23.小刚发现汽车在柏油马路上容易停下来,而在冰雪路面上不容易停下来。

(1)由此小刚猜想:滑动摩擦力的大小可能与 有关。于是小刚利用长木板、毛巾、装有沙子的纸盒A、长方体物块B,以及弹簧测力计做了如图(1)所示的实验;

(2)实验时用弹簧测力计水平拉动木块,使其做 运动,根据 的知识,得出滑动摩擦力与拉力大小相等;

(3)小刚通过比较 两图的弹簧测力计示数,可以验证他的猜想;

(4)小刚还发现,汽车速度越快,越不容易停下来。他想探究“滑动摩擦力大小与物体运动速度的关系”。由此,他改进探究实验的装置,如图(2)A所示,电动传送带做匀速运动,当木块相对地面静止时,弹簧测力计的示数如题图(2)B所示;(忽略滑轮的摩擦)

①木块相对地面静止时,木块受到的摩擦力大小为 N;

②小刚改变传送带速度,根据实验数据绘制的速度与时间(v-t)和拉力与时间(F-t)的关系图像,如图(2)图C、D所示,分析图像可知,滑动摩擦力的大小与物体运动速度大小 (选填“有关“或“无关”),理由是: 。

24.小明在做“研究影响摩擦力大小的因素”实验时,利用一套器材依次完成图所示的实验,其中甲、乙图中长木板正面朝上,丙图中长木板反面朝上,长木板的反面比正面粗糙。

(1)小明提出如下猜想:①滑动摩擦力的大小与接触面所受的压力有关:②滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。如果小明要验证猜想①,他应该选择 两图所示的实验来操作;如果小明要验证猜想②,他应该选择 两图所示的实验来操作;

(2)实验中,小明用弹簧测力计水平拉动木块,使它沿水平长木板做匀速直线运动,此时弹簧测力计对木块的拉力与木块受到的滑动摩擦力大小相等,这是利用了 的知识;

(3)小明分别对猜想①②进行了实验验证。在图甲、丙实验中弹簧测力计的示数分别为0.8N、1.2N,在图乙实验中,弹簧测力计的示数如图所示,示数为 N。小明多次实验后得出结论:接触面所受的压力越大,滑动摩擦力越大;接触面越粗糙,滑动摩擦力越大;

(4)许多情况下摩擦是有用的,人们常常设法增大它。请写出一个通过增加接触面的粗糙程度来增大摩擦的实例: ;

(5)实验后,小明和同学们对实验中存在的问题进行了交流,改进了实验方案,设计了如图所示的实验装置:将弹簧测力计固定不动,木块挂在弹簧测力计的挂钩上:不拉木块,改为拉动长木板,使长木板与木块相对运动。再次验证了猜想①②得出相同结论。针对实验改进,同学们提出了以下观点,其中不正确的是 (选填序号)。

A.改进后,拉动长木板时不必保持匀速运动,更易于操作

B.改进后,弹簧测力计示数较稳定,容易读出正确的数值

C.改进后,木块稳定时受到的滑动摩擦力小于弹簧测力计对木块的拉力

25.如图所示,在“探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验中:

(1)在拉动物块前,应将弹簧测力计沿 (选填“水平”或“竖直”)方向进行调零;

(2)要测量由物块与接触面间滑动摩擦力的大小,应沿水平方向拉动物块使其做匀速直线运动。这是利用 原理进行的间接测量;

(3)在甲、乙、丙所示图中,分别用F1=1.0N、F2=1.8N、F3=1.6N的拉力,拉着物块A匀速前进。分析 两图可探究滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度的关系;

(4)大量实验证明:在接触面粗糙程度相同时,滑动摩擦力大小与压力大小成正比。在丙图中物块A上叠加一块与A完全相同的物块B,用弹簧测力计拉着物块A,使物块B随A一起匀速前进(如图丁所示)。此时弹簧测力计示数为F2,则F2= N;此运动过程中,物块B受到的摩擦力为 N;

(5)在操作过程中还发现,弹簧测力计不沿水平方向拉动时,也可以使物块在木板上沿水平方向做匀速直线运动,如图所示,此过程中,物块处于 (选填“平衡”或“非平衡”)状态,弹簧测力计计对物块的拉力和物块受到的滑动摩擦力 (选填“是”或“不是”)一对平衡力。

26.小明用木块、木板、毛巾、玻璃板、砝码、弹簧测力计等器材探究影响滑动摩擦力大小的因素。

(1)木块在水平面上被拉动时所受滑动摩擦力的大小无法直接测量,可依据二力平衡的条件,拉动木块做匀速直线运动,则滑动摩擦力的大小等于 的大小;

(2)实验过程如图所示(木块均做匀速直线运动),其中F5<F1<F4<F2<F3;

①相比甲实验,乙、丙实验中木块上增加砝码是为了增大 的压力(选填“砝码对木块”“木块对木板”或“木板对桌面”)。对比甲、乙、丙三次实验可知:在接触面粗糙程度一定时,压力越大,滑动摩擦力 ;

②对比甲、丁、戊三次实验可知:压力相同时, ,滑动摩擦力越大;

(3)要探究滑动摩擦力大小跟物体运动速度是否有关,需要保持 和 不变,只改变 ;

(4)本实验主要运用的研究方法是控制变量法,下列实验中也用到了这种方法的是 。

A.探究压力的作用效果跟什么因素有关 B.探究杠杆的平衡条件

C.测量固体的密度

27.田老师和梁老师在探究影响滑动摩擦力大小的因素时,田老师利用一些实验器材设计了如图所示的四次实验,已知A的重力为12N。

(1)实验前,需要在 方向对弹簧测力计进行调零;

(2)如图甲,根据 的原理可知,向左拉动木板,当A静止后,A受到的 (选填“静”或“滑动”)摩擦力就等于弹簧测力计的示数。实验中,若加速拉动木板,则测得的A的摩擦力 (选填“偏大”、“偏小”或“不受影响”)。

(3)在图甲所示的实验中弹簧测力计的示数为 N,物体A所受滑动摩擦力方向 ;

(4)由图 两次实验,可以探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系。

(5)由甲、丙两图的实验结论可知,丁图中氢气球对A向上的拉力为 N。

(6)同组的梁老师另外提出了一个改进方案,如下图所示。她将弹簧测力计(已在竖直方向调零)的挂钩通过细线固定在地上,同时把弹簧测力计的圆环通过细线与滑块相连,梁老师水平向左匀速拉动滑块下方的木板,读出弹簧测力计的示数记为滑块受到的滑动摩擦力,则用这种方法测出的摩擦力将比真实值 (选填“偏大”“偏小”或“不变”)。此过程中,梁老师的拉力F 弹簧测力计的示数(选填“大于”“小于”或“等于”)。

参考答案:

1. 磁铁、铁钉 磁铁靠近但不接触铁钉,静止的铁钉被吸了过来

2. 上升 玻璃瓶 形状 转换法 细

3. 下 小 漫 将微小的形变放大 桌面 弹性

4. 力可以改变物体的形状 两球相压,均发生了形变 用力向上扔气球,气球向上运动 力可以改变物体的运动状态

5. 力是改变物体运动状态的原因 人和车的总质量 改变小钢球到达最低点的速度大小 在其他条件不变的情况下,使自行车转弯所需的力随速度的增大而增大

6. 钢片的弯曲程度 转换法 形状 方向 甲、乙 不可靠 没有控制力的作用点相同

7. 作用点 力可以改变物体形状

8. 相同 相同 把水倒出一部分 力的作用点 力的方向 力的大小 力的三要素

9. 等于 塑性 B A

10. 正比 大 B A 将一根弹簧剪成长度不同的两段,分别用大小相同的力拉两段弹簧,比较弹簧伸长的长度(其他答案合理同样给分)

11. 弹性 刻度尺 C 在弹性限度内,弹簧的伸长与受到的拉力成正比 3 10

12. 5 2 在弹性限度内,弹簧的伸长量与它所受的拉力成正比 2 0~2.5N

13. 正比 大 B A 13.5

14. 3 小于 越大 先测量较小的力,紧接着测较大的力

15. 小 支持面 控制变量 低 B A

16. 零刻度线 1.6 成正比

17. 顶端由静止 越小 为零 运动状态

18. 速度 越远 不需要 甲 笛卡尔的观点只总结出了运动的物体不受力时怎样运动,没有说明静止的物体不受力时,处于哪种状态。牛顿第一定律指出,一切物体在不受力的作用时,总保持静止或匀速直线运动状态。 B

19. 使小车到达水平面的速度相同 在水平面上铺粗糙程度不同的材料 慢 永远运动下去 不需要 乙 甲

20. 匀速直线运动 相反 不能 同一直线 B A 能

21. 匀速直线运动 乙 摩擦力对实验的影响较小 相等 同一直线 同一物体上

22. 乙、甲、丙、丁 可能 方向 大小 释放瞬间 不能 能

23. 接触面的粗糙程度 匀速直线 二力平衡 甲、乙 4 无关 摩擦力的大小与速度无关,滑动摩擦力的大小不变

24. 甲、乙 乙、丙 二力平衡 1.0 自行车轮胎上制有凹凸的花纹(答案不唯一) C

25. 水平 二力平衡 甲、丙 3.2 0 平衡 不是

26. 弹簧测力计对木块拉力 木块对木板 越大 接触面越粗糙 压力大小 接触面的粗糙程度 物体运动的速度 A

27. 水平 二力平衡 滑动 不受影响 2.4 向左 甲、乙 2 偏小 大于

1.小亮通过观察身边的一些现象得出一个结论:物体间只有接触时才能产生相互作用的力,不接触就不会有力的作用。请利用身边的物品或实验器材设计一个简单实验,简述实验器材、步骤、现象,说明小亮的结论是错误的。

(1)你所需要的实验器材是 ;

(2)实验步骤及现象: 。

2.如图所示,圆形玻璃瓶中灌满水,把细玻璃管通过带孔的橡皮塞插入玻璃瓶中,用双手挤压玻璃瓶我们可以看到吸管中的水面 ,从该现象可推测 发生了形变。这个实验说明了力可以改变物体的 。本实验采用的物理研究方法是 ,为了使实验现象更明显,在其它条件不变时,应选用更 (选填“粗”或“细”)的玻璃管。

3.小刘完成下面的探究活动,轻按桌面能使桌面发生形变吗?

设计实验并进行实验:

(1)器材:刻度尺一把、两个平面镜、光源;

(2)装置如图所示;

(3)步骤:①在一张大桌子上放两个平面镜N和M。让一束光线依次被这两个平面镜反射后,射在平面镜M后的刻度尺上,在刻度尺上形成一个光斑亮点;②用力压桌面,并观察现象。

回答下面问题:

(1)小刘看到光斑向 移,说明桌面在压力作用下发生形变;

(2)用力压桌面时,平面镜M上的入射光线的入射角变 了,小刘无论从哪个方向都能看到刻度尺上的光斑,因为光线在那里发生了 反射;

(3)此装置能通过观察光斑的移动来判断桌面是否形变,这种方法的作用是 ;

(4)实验中小刘的手也受到支持力的作用,这个力是由于 (选填“桌面”或“手掌”)的形变而产生的;手撤去后,光斑又回到了原来的位置,说明桌面的形变是属于 形变。

4.某学习小组用如图甲所示的两个悬挂的气球,做了一个实验,一同学用左边气球挤压右边气球,挤压后气球如图乙所示。这个小组同学根据如图所示的实验在表中写出部分有关力学的知识实例,请你把表格补充完整;

观察到什么现象 说明什么

用力挤压左边气球,气球形状发生了改变

力的作用是相互的

同学们还可以利用气球做更多的实验,请你根据范例设计一个以气球为主要实验器材的实验,在表格左侧相应位置写出你做实验的步骤及观察到的现象,在表格右侧相应位置写出该实验说明了什么(知识点要与力或压强有关,且不能与前面的内容相同)。

设计的实验步骤及观察到的现象 说明什么

例:用双手挤压气球,挤压力越大,气球的形变程度也越大 说明力的作用效果跟力的大小有关

5.小华和小丽在观摩一次自行车比赛中,看到运动员在转弯时,身体和自行车都是向弯道内侧倾斜的,如图甲所示。

【提出猜想与假设】

(1)骑自行车转弯时,身体为什么要向弯道内侧倾斜呢?小华提出了疑问,一旁的小丽说:“要想转弯,必须受力,身体倾斜是为了给自行车一个向内侧转弯的力”。小华觉得小丽“要想转弯,必须受力”的观点很有道理,因为 ;

(2)我们平时骑自行车转弯时,身体的倾斜没有这么明显,可为什么比赛时选手倾斜得这么明显呢?且靠近内道选手转弯时比外道选手倾斜得明显。使骑行的自行车转弯倾斜的力的大小可能与哪些因素有关?小华和小丽提出了以下猜想:

猜想一:可能与骑行的速度有关;

猜想二:可能与圆弧形赛道的半径有关;

猜想三:可能与 有关。

接着,小华和小丽一起设计实验,并在实验室里通过实验验证猜想一;

【设计实验与进行实验】

(3)把半径为0.5m的半圆轨道(左端连着横杆)通过横杆在O点与墙壁活动连接(能绕O点在竖直方向自由转动),轨道置于压力传感器上,传感器示数为1N,让质量为30g的同一小钢球分别从距离传感器表面不同高度的弧面A、B、C三处自由滚下(如图乙所示),其目的是 ;

【收集证据】

观察并记录每次压力传感器达到的最大示数(注:小钢球到达最低点时的示数最大),记录如下表。

小钢球初始位置 A B C

距压力传感器高度/m 0.5 0.4 0.3

压力传感器达到的最大示数/N 1.90 1.78 1.66

【分析与论证】

(4)分析数据可以得出的结论是 。

6.小余在做“探究力的作用效果与哪些因素有关”的实验中,步骤如图所示,将一个弹性较好的钢片固定在桌边,在钢片上用细线挂规格相同的钩码。

(1)实验时通过 (选填“钩码的数量”或“钢片的弯曲程度”)来反映力的作用效果,这种物理研究方法叫 。此实验也说明力可以改变物体的 ;

(2)比较甲、丁两图,可得出结论:力的作用效果与力的 有关;

(3)比较 两图,可得出结论:力的作用效果与力的作用点有关;

(4)比较乙、丙两图,小余得出结论:力的作用效果与力的大小有关。你认为该结论 (选填“可靠”或“不可靠”),原因是 。

7.小明用矿泉水瓶做实验:

(1)如图甲,他用水平力推动底部时,瓶子沿桌面平稳的移动;他用相同的水平力推瓶盖时,瓶子翻了,验证的是力的作用效果与力的 有关.

(2)他用力捏空矿泉水瓶,发现瓶子变瘪了,如图乙所示,说明了 .

8.物理兴趣小组,利用身边的物品探究力的作用效果与力的大小、方向、作用点是否有关。

实验器材:海绵、小桌、装满水的矿泉水瓶(多个)

设计并进行实验:

(1)实验1:如图1甲所示,把装满水的矿泉水瓶放在小桌上,用水平力推矿泉水瓶底部,矿泉水瓶会沿桌面平稳地移动;如图1-乙所示,把装满水的矿泉水瓶放在小桌上,用 (选填“不同”或“相同”)的水平力推瓶盖时,矿泉水瓶会向前倾倒;

(2)实验2:如图2甲所示,用力向左拉动装满水的矿泉水瓶,矿泉水瓶会向左运动;如图2乙所示,用 (选填“不同”或“相同”)的力向右拉动装满水的矿泉水瓶,矿泉水瓶会向右运动;

(3)实验3:如图3甲所示,把海绵放在小桌上,把装满水的矿泉水瓶竖直放在海绵上,观察海绵下陷的程度;如图3-乙所示,把海绵放在小桌上, ,把矿泉水瓶竖直放在海绵上,发现第二次海绵下陷的程度变小;

交流:

(1)实验1,用水平力推装满水的矿泉水瓶底部和瓶盖,发现装满水的矿泉水瓶前后两次的效果不同,该现象说明力的作用效果跟 有关;

(2)实验2,向左和向右拉动装满水的矿泉水瓶,瓶子的运动方向不同,该现象说明力的作用效果跟 有关;

(3)实验3,把矿泉水瓶竖直放在海绵上,发现前后两次海绵下陷的程度不同,该现象说明力的作用效果跟 有关;

结论:力的大小、方向和作用点叫做 ,它们都能影响力的作用效果。当其中的任何一个要素改变时,力的作用效果就可能会随之改变。

9.某实验小组的同学对A、B两根长度相同粗细不同的橡皮筋测力计进行研究,将橡皮筋的一端固定,另一端悬挂钩码(图甲所示),钩码静止时记录橡皮筋受到的拉力大小F和橡皮筋伸长量,根据多组测量数据做出的图线如图乙所示。

(1)如图甲所示,橡皮筋A、B悬挂相同质量的钩码,A伸长量比B大,因此A对钩码的拉力 B对钩码的拉力(选填“大于”、“等于”或“小于”)。当20N的拉力作用于B后,撤下钩码,B不能恢复原来长度,说明B发生 (选填“弹性”或“塑性”)形变。

(2)根据图乙,分别用这两根橡皮筋制成的测力计代替弹簧秤,并配合相同的刻度尺标识量程和分度值,则用橡皮筋 制成的测力计量程大,用橡皮筋 制成的测力测量的分度值可以更小(均选填“A”或“B”)。

10.为制作弹簧测力计,某物理实验小组对弹簧的伸长与拉力的关系作了探究.下表是他们利用甲、乙两根不同的弹簧做实验时所记录的数据.

表一:

表二:

(1)分析表一和表二数据可知:

①在一定条件下,弹簧伸长的长度与它所受的拉力成 ;

②在拉力相同的情况下,甲弹簧伸长的长度比乙弹簧 (选填“大”或“小”).

(2)如图所示的A、B两弹簧测力计分别使用了甲、乙两弹簧,它们的外壳相同,刻度线分布情况相同,则量程较大的是 弹簧测力计精度较高的是 弹簧测力计.(均选填“A”或“B”)

(3)经实验探究发现:在拉力相同的情况下,弹簧伸长的长度与弹簧的材料、粗细、原长(弹簧不受外力时的长度)等均有关系,请设计一个简单实验,证实弹簧伸长的长度与弹簧原长有关.

11.某同学做“探究弹簧弹力与弹簧伸长关系”的实验。先将弹簧平放在水平桌面上,用刻度尺测出弹簧的自然长度L0=3.5cm,再将弹簧的上端挂在铁架台上,使弹簧处于竖直状态,如图(a)所示。然后将钩码逐个挂在弹簧的下端,测出相应的弹簧总长度L,算出弹簧伸长量x=L-L0,记录实验数据,作出弹簧下端所受拉力F随弹簧伸长量x变化的图像,如图(b)所示。

(1)弹簧具有 (填“弹性”或“塑性”),测出相应的弹簧长度需要用到 ;

(2)图(b)中,直线没过坐标原点,可能的原因是 ;

A.坐标标度选取不合理

B.钩码重力的测量值都偏大

C.弹簧自身重力的影响

(3)该同学用实验中的弹簧制作了一个弹簧测力计,弹簧测力计的工作原理是 ,将该弹簧秤竖直放置,未挂重物时,指针与零刻度对齐,悬挂某一重物时,如图(c)所示读数为 N,此时弹簧总长为 cm。

12.小华在课外探究:弹簧的伸长量跟所受拉力的变化关系,利用如图甲所示实验装置记录了相应实验数据如下:(g=10N/kg)

钩码质量/g 0 50 100 150 200 250 300 400

指针位置/cm 2 3 4 6 7 7.5 7.5

(1)表格中空白处应填的数据为: ;

(2)根据数据分析可知弹簧的原长为 cm;

(3)分析实验数据你可以得到的结论是: ;

(4)小华根据表中实验数据作出了如图乙三个图像,其中正确的是图 ;

(5)分析实验数据可知,若用此弹簧做成弹簧测力计,量程是 。

13.为制作弹簧测力计,某物理实验小组对弹簧的伸长量与拉力的关系做了探究。下表是他们利用甲、乙两根不同的弹簧做实验时所记录的数据。

弹簧受到的拉力/N 0 1 2 3 4 5 6

甲弹簧的长度/cm

乙弹簧的长度/cm

(1)分析表中数据可知:

①在一定条件下,弹簧伸长的长度与它所受的拉力成 ;

②在拉力相同的情况下,甲弹簧伸长的长度比乙弹簧 (选填“大”或“小”);

(2)AB两弹簧测力计分别使用了甲、乙两弹簧,它们的外壳相同,刻度线分布情况相同。则量程较大的是 测力计,精度较高的是 测力计;(均选填“A”或“B”)

(3)若A弹簧测力计的最小刻度为0.1N,则相邻刻度线之间的距离为 cm。当该弹簧测力计受到的拉力为4.5N,弹簧将伸长 cm。

14.利用一根长橡皮筋自制简易测力计,装置如图1所示。在制作测力计刻度面板时,小明和小华的方法不同。

小明:在回形针上挂6个50g的钩码,记下指针静止时的位置,等分刻度,画出的刻度线如图2所示。

小华:在回形针上每次加挂一个50g的钩码,分别记下指针静止时的位置,画出相应的刻度线如图3所示。

(1)实际操作后发现两人的刻线并不完全重合,你认为图 的刻度较准确;若采用小明的测力计测力,读数为2.0N,则测量值 真实值;

(2)小华想在原有刻度基础上进一步画出分度值是0.1N的刻线,但未找到10g的钩码。他注意到拉力越大,橡皮筋形变 ,于是想通过探寻形变与拉力的定量关系进行细分刻度。他测量了每根刻线到零刻线的距离L,数据记录在下表中;

拉力F/N 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

刻线到零刻线的距离L/cm 1.00 2.20 3.60 5.20 7.00 9.00

他在坐标纸上画出对应的F-L图像如图4所示,请你利用图像信息在图5中标出2.2N力对应的刻度线;( )

(3)小华将钩码逐个取下,测量每次指针到零刻线的距离L,画出拉力逐渐减小过程的F-L图像,如图6中图线②所示,与拉力逐渐增大过程的图线①不重合。若用此测力计连续不间断测量两个大小不等的拉力(小于3N),为使测量准确,请针对此橡皮筋的特性提出操作要求。

15.珍珍观察到电扇、台灯等都有个大而重的底座,可使它们不易翻倒。“物体的稳定程度(稳度)与哪些因素有关呢?”,她猜想:可能与物体所受的重力大小、重心高低及支持面的大小有关。

如何比较物体的稳度大小呢?她发现,让不同的物体倾斜相同的角度时,有的物体翻倒,有的物体不翻倒,翻倒的说明其稳度较小。于是,她将物体放在表面粗糙的水平木板上,让木板绕轴转动,通过观察物体刚好翻倒时木板转过的角度的大小(物体不滑动),来比较物体稳度的大小,如图(a)所示。

在探究物体的稳度大小与物体重心高低的关系时,她制作了三块重力相同、外形完全相同、重心高低不同的圆柱体,如图(b)中的甲、乙、丙所示。实验时,将它们依次放在木板上,分别记下让它们刚好翻倒时,木板转过的角度的大小,实验记录如下表。

实验次数 重心离支持面高度 圆柱体刚好翻倒时木板 转过的角度θ 稳度

1 低 60° 大

2 中 45° 较大

3 高 33° 小

(1)圆柱体刚好翻倒时木板转过的角度越小,间接反映了物体的稳度越 (填“大”或“小”);

(2)在以上探究稳度大小与重心高低关系的实验中,应控制圆柱体所受的重力大小和 的大小不变,这种实验方法叫 法;

(3)实验现象表明,圆柱体的重心越 (填“高”或“低”)其稳度越大;

(4)依据以上结论,卡车装货时为了卡车(如下图)不易翻倒,应把重的货物(如铁块)装在 (填“A”或“B”)层,把轻的货物(如泡沫塑料)装在 (填“A”或“B”)层。

16.在“探究重力的大小跟质量的关系”的实验中,实验小组的同学们测量了相关数据并记录在如表中:

次数 1 2 3 4 5 6

质量 40 100 160 200 240 300

重力 0.4 1.4 ▲ 2.0 2.3 3.0

(1)测量前,要检查弹簧测力计的指针是否指在 上;

(2)第3次测量的弹簧测力计指针指示位置如图甲所示,表中空缺的实验数据“▲”是 N;

(3)根据表中的数据得到如图乙所示的对应点,请画出物体受到重力的大小跟质量关系的图象;

( )

(4)由图象可知,物体所受的重力跟它的质量 。

17.某同学用如图所示的实验装置探究阻力对物体运动的影响。

(1)两次实验中让同一辆小车从同一斜面 滑下,目的是使小车进入水平面的初速度相同;

(2)由实验可以看出,运动的小车所受的阻力 ,向前滑行的距离变大。伽利略对类似的实验进行了分析,并进一步推测:如果物体受到的阻力 ,速度就不会减小,物体将以恒定不变的速度永远运动下去;

(3)两次实验中,小车在水平面上最终都会静止下来,说明力可以改变物体的 。

18.两千多年前,亚里士多德认为:力是维持物体运动的原因。下面我们就通过实验和科学家的研究历程来判断这个观点是否正确。

(1)使小车从斜面顶端由静止滑下,观察小车在毛巾表面上移动的距离。再分别换用棉布和木板表面进行两次实验,实验现象如图所示。

①每次都使小车从斜面顶端由静止滑下,目的是使小车每次到达水平面时 相同;

②根据实验现象可以得出:小车受到的阻力越小,运动的距离 。

(2)十六世纪末,伽利略已通过类似实验和推理得出结论:如果运动的物体没有阻力的影响,它将在水平面上一直运动下去。因此,物体运动 (选填“需要”或“不需要”)力来维持。如图是伽利略的实验和推理示意图,属于推理的是 (选填“甲”或“乙);

(3)后来,笛卡尔进一步完善了伽利略的观点:如果运动的物体不受力的作用,它将以同一速度沿直线运动。十七世纪初,牛顿在他们研究的基础上,提出了“牛顿第一定律”,相对于“牛顿第一定律”,笛卡尔的观点有什么不足?

(4)上述实验及科学家研究成果给予我们的启示是 。(将正确说法前的字母填写在横线上)

A.科学定律都可以通过实验直接得出

B.科学推理是科学研究的方法之一

C.大多数人认同的观点就是正确的观点

D.普通人观点可以质疑,科学家观点不可以质疑

19.小菲同学为探究“运动与力的关系”,设计了如图1所示的斜面实验。让同一小车滑到接触面分别为毛巾、棉布和木板的水平面上,观察小车在水平面上滑行的距离。

(1)实验时让小车从斜面的同一高度由静止释放,目的是 ;改变小车在水平面上运动时所受阻力大小的方法: ;

(2)比较甲、乙、丙三次实验,发现水平面越光滑,小车受到的阻力越小,小车滑行的距离就越远,说明小车运动的速度改变得越 (选填“快”或“慢”);

(3)进一步推测:如果水平面光滑,小车在运动时不受阻力,则小车将在水平面上 。说明运动的物体 (选填“需要”或“不需要”)力来维持;

(4)一架在空中水平向右匀速直线飞行的飞机上,自由落下了一颗炸弹,下列给出了几种炸弹落地前与飞机关系的情形,如图2所示,请你作出正确的选择:

①不计空气对炸弹的阻力,炸弹与飞机的位置关系为 图;

②实际上,由于空气阻力的存在,炸弹与飞机的位置关系为 图。

20.如图甲所示,这是小明探究二力平衡条件时的实验情景。

(1)如果物体只受两个力作用,且处于静止状态或 状态,说明这两个力是相互平衡的;

(2)小明将系于小卡片(不计自重)两端的线分别跨过左右支架上的滑轮,在线的两端挂上钩码,使作用在小卡片上的两个拉力方向 (选填“相同”或“相反”),并通过调整钩码个数来改变拉力大小;

(3)当小卡片平衡时,小明将小卡片扭转过一个角度,松手后小卡片 (选填“能”或“不能”)平衡,由此实验步骤可知只有作用在 的两个力才能平衡;

(4)为了验证只有作用在同一物体上的两个力才能平衡,在图甲所示情况下,小明下一步操作是 ;

A.左右各加一个钩码 B.把卡片剪成两半 C.把卡片扭转一个角度

(5)在探究同一问题时,小华将木块放在水平桌面上,设计了图乙所示的实验,同学们认为小明的实验装置优于小华。最主要原因是 ;

A.可减少摩擦力对实验的影响 B.小卡片是比较容易获取的材料

C.容易让小车在水平方向保持平衡 D.小卡片容易扭转

(6)小丽在做实验时,左右支架上装配两个滑轮时没有安装在相同的高度,如图丙所示,你认为小丽的装置 进行实验(选填“能”或“不能”)。

21.在“探究二力平衡条件”的活动中,学习小组设计了图甲和图乙两种实验方案。

(1)当物体处于静止状态或 状态时,它受到的力是相互平衡的;

(2)从实验效果的角度分析,你认为 方案更好,理由是 ;

(3)乙实验中向两端的小盘里加砝码,当两盘砝码质量 时,小卡片静止;

(4)把小卡片转过一个角度,然后松手,观察到小卡片转动,最后恢复到静止状态,说明两个力必须作用在 才能平衡;

(5)在小卡片平衡时,用剪刀将卡片从中间剪开,再松手时,小卡片运动,由此说明两个力必须作用在 才能平衡。

22.如图所示,是小兰利用木块、滑轮和钩码等器材“探究二力平衡的条件”实验。

(1)为了减小摩擦对实验的影响,小兰先后设计了如图甲、乙、丙、丁所示的四个实验方案,请你判断出她改进的先后顺序是: ,其中在如图乙所示的方案中,当木块静止时所受的拉力 相等(选填“可能”或“一定”);

(2)如图丁所示是她最终确认的实验方案,若卡片的重力对实验造成了影响,主要影响的是二力平衡条件中力的 (选填“大小”或“方向”);

(3)实验中通过调整钩码个数来改变拉力的 ,松手后观察 (选填“释放瞬间”或“最终”)小卡片能否平衡;

(4)为了探究只有作用在同一直线的两个力才能平衡,小兰将卡片转过一个角度,松手后卡片 平衡,小洋也对同一问题进行了探究,但他在左右支架上配两个滑轮时没有安装在相同的高度(如图戊所示),你认为能否用小洋的装置进行实验 (两空均选填“能”或“不能”)。

23.小刚发现汽车在柏油马路上容易停下来,而在冰雪路面上不容易停下来。

(1)由此小刚猜想:滑动摩擦力的大小可能与 有关。于是小刚利用长木板、毛巾、装有沙子的纸盒A、长方体物块B,以及弹簧测力计做了如图(1)所示的实验;

(2)实验时用弹簧测力计水平拉动木块,使其做 运动,根据 的知识,得出滑动摩擦力与拉力大小相等;

(3)小刚通过比较 两图的弹簧测力计示数,可以验证他的猜想;

(4)小刚还发现,汽车速度越快,越不容易停下来。他想探究“滑动摩擦力大小与物体运动速度的关系”。由此,他改进探究实验的装置,如图(2)A所示,电动传送带做匀速运动,当木块相对地面静止时,弹簧测力计的示数如题图(2)B所示;(忽略滑轮的摩擦)

①木块相对地面静止时,木块受到的摩擦力大小为 N;

②小刚改变传送带速度,根据实验数据绘制的速度与时间(v-t)和拉力与时间(F-t)的关系图像,如图(2)图C、D所示,分析图像可知,滑动摩擦力的大小与物体运动速度大小 (选填“有关“或“无关”),理由是: 。

24.小明在做“研究影响摩擦力大小的因素”实验时,利用一套器材依次完成图所示的实验,其中甲、乙图中长木板正面朝上,丙图中长木板反面朝上,长木板的反面比正面粗糙。

(1)小明提出如下猜想:①滑动摩擦力的大小与接触面所受的压力有关:②滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。如果小明要验证猜想①,他应该选择 两图所示的实验来操作;如果小明要验证猜想②,他应该选择 两图所示的实验来操作;

(2)实验中,小明用弹簧测力计水平拉动木块,使它沿水平长木板做匀速直线运动,此时弹簧测力计对木块的拉力与木块受到的滑动摩擦力大小相等,这是利用了 的知识;

(3)小明分别对猜想①②进行了实验验证。在图甲、丙实验中弹簧测力计的示数分别为0.8N、1.2N,在图乙实验中,弹簧测力计的示数如图所示,示数为 N。小明多次实验后得出结论:接触面所受的压力越大,滑动摩擦力越大;接触面越粗糙,滑动摩擦力越大;

(4)许多情况下摩擦是有用的,人们常常设法增大它。请写出一个通过增加接触面的粗糙程度来增大摩擦的实例: ;

(5)实验后,小明和同学们对实验中存在的问题进行了交流,改进了实验方案,设计了如图所示的实验装置:将弹簧测力计固定不动,木块挂在弹簧测力计的挂钩上:不拉木块,改为拉动长木板,使长木板与木块相对运动。再次验证了猜想①②得出相同结论。针对实验改进,同学们提出了以下观点,其中不正确的是 (选填序号)。

A.改进后,拉动长木板时不必保持匀速运动,更易于操作

B.改进后,弹簧测力计示数较稳定,容易读出正确的数值

C.改进后,木块稳定时受到的滑动摩擦力小于弹簧测力计对木块的拉力

25.如图所示,在“探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验中:

(1)在拉动物块前,应将弹簧测力计沿 (选填“水平”或“竖直”)方向进行调零;

(2)要测量由物块与接触面间滑动摩擦力的大小,应沿水平方向拉动物块使其做匀速直线运动。这是利用 原理进行的间接测量;

(3)在甲、乙、丙所示图中,分别用F1=1.0N、F2=1.8N、F3=1.6N的拉力,拉着物块A匀速前进。分析 两图可探究滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度的关系;

(4)大量实验证明:在接触面粗糙程度相同时,滑动摩擦力大小与压力大小成正比。在丙图中物块A上叠加一块与A完全相同的物块B,用弹簧测力计拉着物块A,使物块B随A一起匀速前进(如图丁所示)。此时弹簧测力计示数为F2,则F2= N;此运动过程中,物块B受到的摩擦力为 N;

(5)在操作过程中还发现,弹簧测力计不沿水平方向拉动时,也可以使物块在木板上沿水平方向做匀速直线运动,如图所示,此过程中,物块处于 (选填“平衡”或“非平衡”)状态,弹簧测力计计对物块的拉力和物块受到的滑动摩擦力 (选填“是”或“不是”)一对平衡力。

26.小明用木块、木板、毛巾、玻璃板、砝码、弹簧测力计等器材探究影响滑动摩擦力大小的因素。

(1)木块在水平面上被拉动时所受滑动摩擦力的大小无法直接测量,可依据二力平衡的条件,拉动木块做匀速直线运动,则滑动摩擦力的大小等于 的大小;

(2)实验过程如图所示(木块均做匀速直线运动),其中F5<F1<F4<F2<F3;

①相比甲实验,乙、丙实验中木块上增加砝码是为了增大 的压力(选填“砝码对木块”“木块对木板”或“木板对桌面”)。对比甲、乙、丙三次实验可知:在接触面粗糙程度一定时,压力越大,滑动摩擦力 ;

②对比甲、丁、戊三次实验可知:压力相同时, ,滑动摩擦力越大;

(3)要探究滑动摩擦力大小跟物体运动速度是否有关,需要保持 和 不变,只改变 ;

(4)本实验主要运用的研究方法是控制变量法,下列实验中也用到了这种方法的是 。

A.探究压力的作用效果跟什么因素有关 B.探究杠杆的平衡条件

C.测量固体的密度

27.田老师和梁老师在探究影响滑动摩擦力大小的因素时,田老师利用一些实验器材设计了如图所示的四次实验,已知A的重力为12N。

(1)实验前,需要在 方向对弹簧测力计进行调零;

(2)如图甲,根据 的原理可知,向左拉动木板,当A静止后,A受到的 (选填“静”或“滑动”)摩擦力就等于弹簧测力计的示数。实验中,若加速拉动木板,则测得的A的摩擦力 (选填“偏大”、“偏小”或“不受影响”)。

(3)在图甲所示的实验中弹簧测力计的示数为 N,物体A所受滑动摩擦力方向 ;

(4)由图 两次实验,可以探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系。

(5)由甲、丙两图的实验结论可知,丁图中氢气球对A向上的拉力为 N。

(6)同组的梁老师另外提出了一个改进方案,如下图所示。她将弹簧测力计(已在竖直方向调零)的挂钩通过细线固定在地上,同时把弹簧测力计的圆环通过细线与滑块相连,梁老师水平向左匀速拉动滑块下方的木板,读出弹簧测力计的示数记为滑块受到的滑动摩擦力,则用这种方法测出的摩擦力将比真实值 (选填“偏大”“偏小”或“不变”)。此过程中,梁老师的拉力F 弹簧测力计的示数(选填“大于”“小于”或“等于”)。

参考答案:

1. 磁铁、铁钉 磁铁靠近但不接触铁钉,静止的铁钉被吸了过来

2. 上升 玻璃瓶 形状 转换法 细

3. 下 小 漫 将微小的形变放大 桌面 弹性

4. 力可以改变物体的形状 两球相压,均发生了形变 用力向上扔气球,气球向上运动 力可以改变物体的运动状态

5. 力是改变物体运动状态的原因 人和车的总质量 改变小钢球到达最低点的速度大小 在其他条件不变的情况下,使自行车转弯所需的力随速度的增大而增大

6. 钢片的弯曲程度 转换法 形状 方向 甲、乙 不可靠 没有控制力的作用点相同

7. 作用点 力可以改变物体形状

8. 相同 相同 把水倒出一部分 力的作用点 力的方向 力的大小 力的三要素

9. 等于 塑性 B A

10. 正比 大 B A 将一根弹簧剪成长度不同的两段,分别用大小相同的力拉两段弹簧,比较弹簧伸长的长度(其他答案合理同样给分)

11. 弹性 刻度尺 C 在弹性限度内,弹簧的伸长与受到的拉力成正比 3 10

12. 5 2 在弹性限度内,弹簧的伸长量与它所受的拉力成正比 2 0~2.5N

13. 正比 大 B A 13.5

14. 3 小于 越大 先测量较小的力,紧接着测较大的力

15. 小 支持面 控制变量 低 B A

16. 零刻度线 1.6 成正比

17. 顶端由静止 越小 为零 运动状态

18. 速度 越远 不需要 甲 笛卡尔的观点只总结出了运动的物体不受力时怎样运动,没有说明静止的物体不受力时,处于哪种状态。牛顿第一定律指出,一切物体在不受力的作用时,总保持静止或匀速直线运动状态。 B

19. 使小车到达水平面的速度相同 在水平面上铺粗糙程度不同的材料 慢 永远运动下去 不需要 乙 甲

20. 匀速直线运动 相反 不能 同一直线 B A 能

21. 匀速直线运动 乙 摩擦力对实验的影响较小 相等 同一直线 同一物体上

22. 乙、甲、丙、丁 可能 方向 大小 释放瞬间 不能 能

23. 接触面的粗糙程度 匀速直线 二力平衡 甲、乙 4 无关 摩擦力的大小与速度无关,滑动摩擦力的大小不变

24. 甲、乙 乙、丙 二力平衡 1.0 自行车轮胎上制有凹凸的花纹(答案不唯一) C

25. 水平 二力平衡 甲、丙 3.2 0 平衡 不是

26. 弹簧测力计对木块拉力 木块对木板 越大 接触面越粗糙 压力大小 接触面的粗糙程度 物体运动的速度 A

27. 水平 二力平衡 滑动 不受影响 2.4 向左 甲、乙 2 偏小 大于