第6课北宋的政治 教案(表格式)

图片预览

文档简介

《第6课 北宋的政治》教学设计

教学背景分析

课题及教学内容分析“北宋的政治”是部编版新教材七年级下册第二单元第1课,主要包括宋太祖强化中央集权、重文轻武政策、王安石变法三部分内容。本课是学习宋元时期历史的第1课,对于形成学生对这一时期的认知有着重要作用。而本课的重点内容主要是前两方面内容,两者之间也存在着关系,北宋强化中央集权本是本课的核心,而重文轻武政策既是加强中央集权措施的延伸,也是其结果。北宋是我国古代中央集权制度发展史上的一个重要阶段,自秦朝中央集权制度建立以来,为加强皇权历朝历代最高统治者都在围绕下面几个问题做功课:一是皇权与相权的关系,二是军事权力的掌控,三是对地方官员的控制。基于以上对本课内容的分析,本课前两个知识点都是相当重要的内容,而王安石变法子目是新教材增添的内容,主要是要让学生对此次变法的动机、经过、结果具有较为系统的认识。学生情况分析七年级的学生接触历史这门课的时间较短,对历史知识的学习还抱有较为浓厚的兴趣,但是本课是政治史,学习起来相对比较枯燥,七年级学生的兴趣和理解能力也有限,只有调动学生兴趣化难为易才能适应学生认知特点。同时值得注意的是,此时的学生已经储备了一定宋代著名的人物及其事迹的知识,比如一些文学名人和政治人物,也会有宋朝腐败和屈膝求和的印象。

教学目标

(一)掌握北宋建立与统一、强化中央集权、重文轻武政策和王安石变法的基本史实,理解北宋强化中央集权、重文轻武政策的历史背景和影响。(素养目标:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释)(二)能够从史料和地图中提取信息,总结北宋政治的特点。(素养目标:史料实证、历史解释)(三)感受范仲淹、王安石的革新精神,通过北宋政治的弊端认识个体德智体美劳全面发展的重要性。(素养目标:历史解释、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点中央集权和重文轻武政策的内容教学难点中央集权和重文轻武政策实施的原因(北宋建立初面临的新形势)及影响

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史教科书、戏曲、历史图片、文字史料、历史地图、表格、多媒体(二)教学方法 讲授法、史料研习法、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第6课 北宋的政治一、政治形势:藩镇割据 武将专权二、应对措施:中央集权 重文轻武三、深远影响:文治昌盛 武功不显

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入 我也曾赴过琼林宴,我也曾打马御街前。人人夸我潘安貌,原来纱帽照婵娟。——黄梅戏《女驸马》师:在这个戏曲片段中出现的琼林宴是什么?师:很好,同学们的文化常识储备很丰富。琼林宴就是北宋一段时间内皇帝为科举考中的进士们准备的宴会。其实,历观北宋一朝,除了像琼林宴这样的大型宴会,皇帝们还会举办一些极具政治意味的宴会。今天,我们就通过北宋帝王们所举办的宴会看一看北宋政治的发展。 生:是皇帝为科举考中的进士们准备的宴会。 通过演唱戏曲吸引学生兴趣,使学生的注意力集中到课堂,同时也引出本课的主线:北宋的帝王宴会。

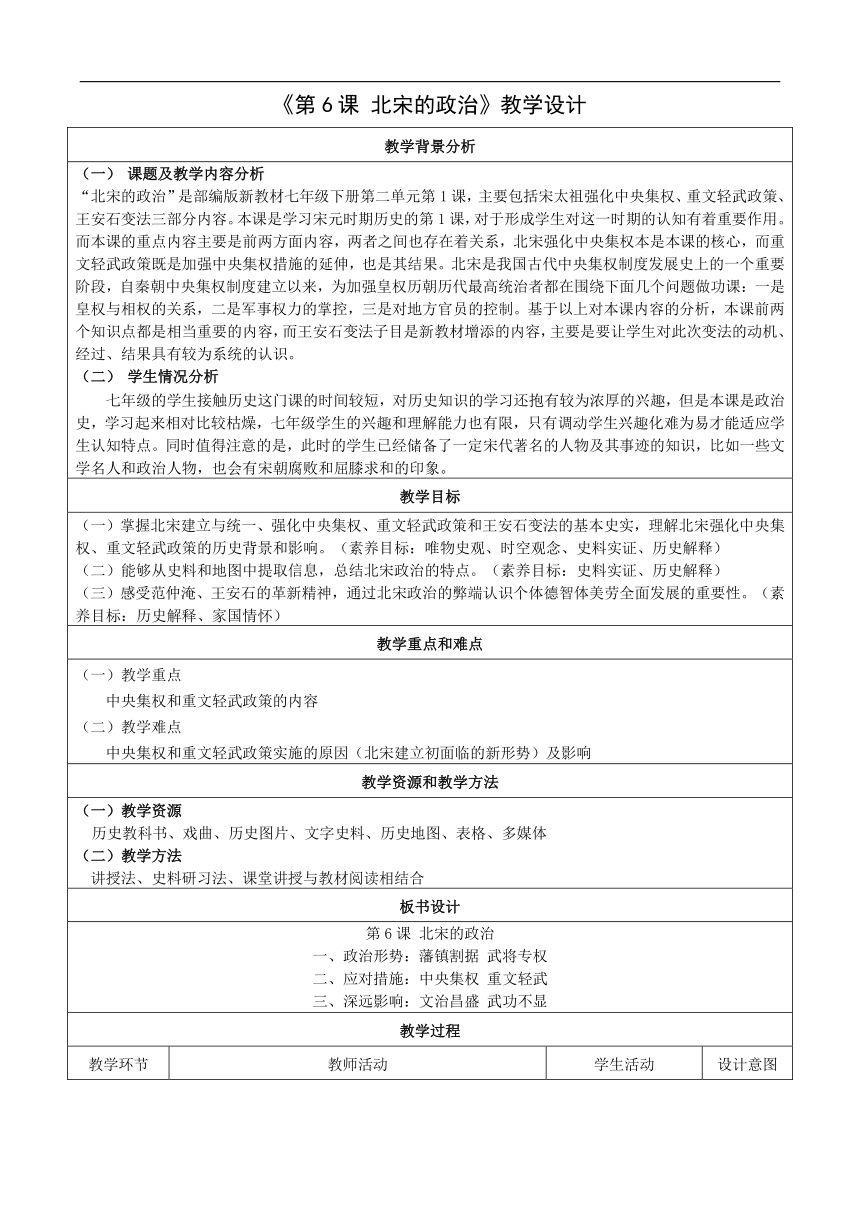

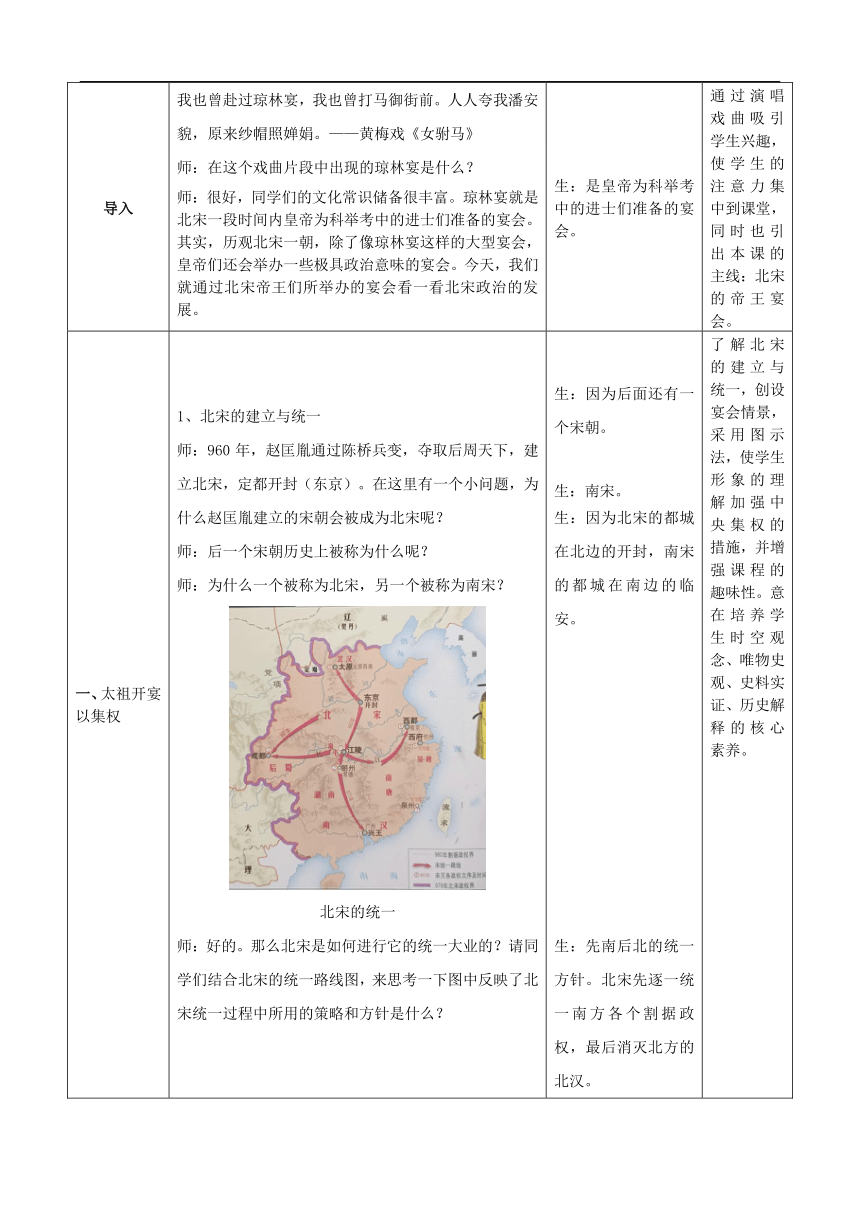

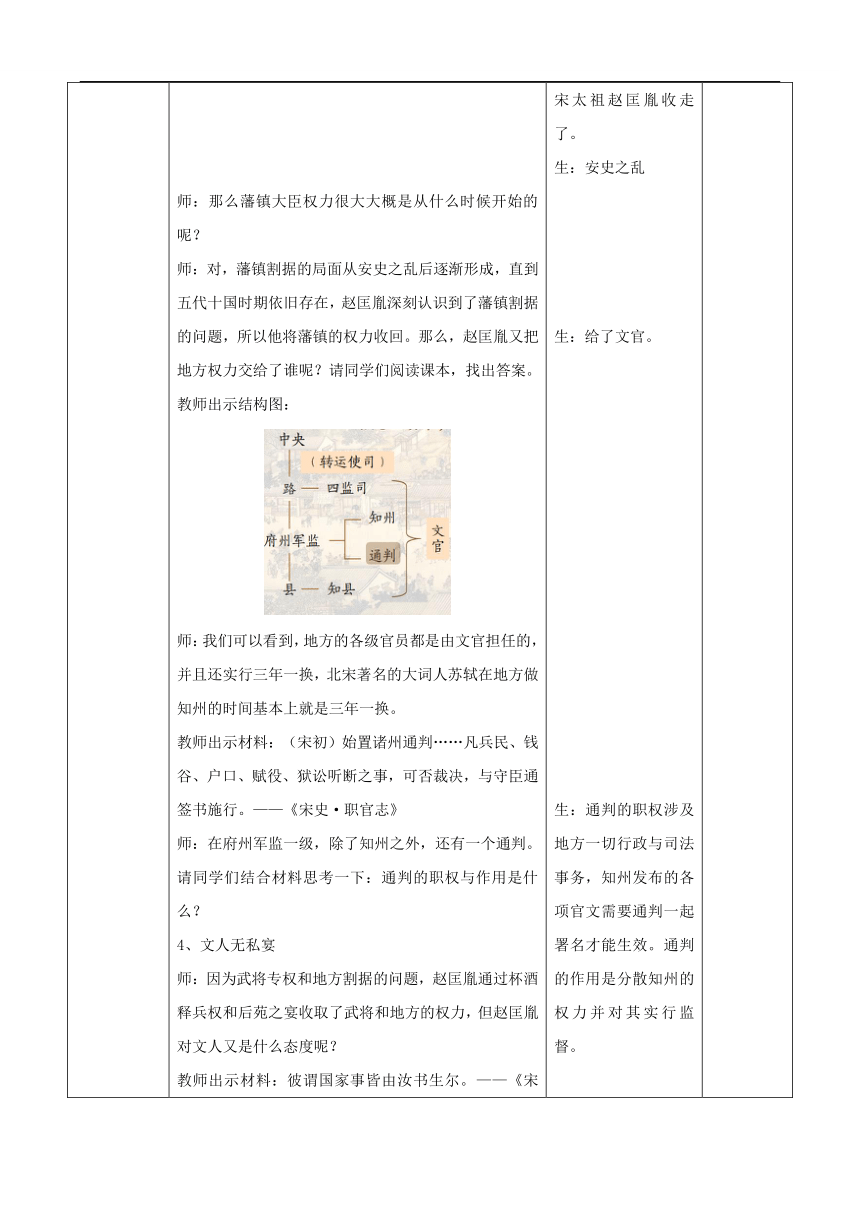

一、太祖开宴以集权 1、北宋的建立与统一师:960年,赵匡胤通过陈桥兵变,夺取后周天下,建立北宋,定都开封(东京)。在这里有一个小问题,为什么赵匡胤建立的宋朝会被成为北宋呢?师:后一个宋朝历史上被称为什么呢?师:为什么一个被称为北宋,另一个被称为南宋?北宋的统一师:好的。那么北宋是如何进行它的统一大业的?请同学们结合北宋的统一路线图,来思考一下图中反映了北宋统一过程中所用的策略和方针是什么?北宋形势图(1111年)师:我们再来观察北宋的形势图。思考一下,北宋完成全国统一吗?过渡:在赵匡胤完成统一大业的同时,他也在为了维护北宋王朝的稳定而做出努力。接下来,我们就通过赵匡胤所举办的一些宴会看一看他如何强化中央集权。2、杯酒释兵权师:请同学们听杯酒释兵权的故事,回答下面的问题。宋太祖为何要收兵权?教师讲述杯酒释兵权的故事:宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。师:请同学们思考:宋太祖为何要收兵权?师:为什么要防止武将专权呢?师:很好,正是因为这一时期武将专权导致政权更迭的问题十分严重,因此在赵匡胤登上皇位后,他也担心这样的问题再次发生,所以他积极收取了武将的兵权。那么,除了杯酒释兵权之外,他还采用了哪些方式呢?请同学们阅读课本第29页,找出答案。师:这就是将握兵权与发兵权分开。赵匡胤设置了三衙掌握兵权,还设置了中央最高的军事机构枢密院掌发兵权。这样,三衙的武将一旦想发动兵变,如没有枢密院的同意,它就无法成功。还有哪些措施呢?师:具体是怎么样的呢?我们一起来看一下。教师进行演示:一天,中央的调令下来了,要求将领从A地调到B地,而士兵不动。又过了一段时间,中央说将领从B地调到其他地方,而士兵从A地调到B地。同学们,这样就有效地割断将、兵和地方的联系,但也导致了兵不知将,将不知兵。3、后苑之宴材料:(宋太祖)召前朝慢令恃功(自负功高)藩镇大臣,一日而列于环卫(虚职),皆俯伏骇汗(因惊骇而出的汗),听命不暇。——王明清:《挥麈录·余话》卷1师:后来,赵匡胤又举办了一场宴会。这场宴会叫做后苑之宴,请同学们看材料,这场宴会请的是谁啊?师:是的,请的是地方节度使,那请同学们再思考一下,后苑之宴中,藩镇大臣为何俯伏骇汗,听命不暇?师:那么藩镇大臣权力很大大概是从什么时候开始的呢?师:对,藩镇割据的局面从安史之乱后逐渐形成,直到五代十国时期依旧存在,赵匡胤深刻认识到了藩镇割据的问题,所以他将藩镇的权力收回。那么,赵匡胤又把地方权力交给了谁呢?请同学们阅读课本,找出答案。教师出示结构图:师:我们可以看到,地方的各级官员都是由文官担任的,并且还实行三年一换,北宋著名的大词人苏轼在地方做知州的时间基本上就是三年一换。教师出示材料:(宋初)始置诸州通判……凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。——《宋史·职官志》师:在府州军监一级,除了知州之外,还有一个通判。请同学们结合材料思考一下:通判的职权与作用是什么?4、文人无私宴师:因为武将专权和地方割据的问题,赵匡胤通过杯酒释兵权和后苑之宴收取了武将和地方的权力,但赵匡胤对文人又是什么态度呢?教师出示材料:彼谓国家事皆由汝书生尔。——《宋史·赵普传》师:材料中赵匡胤对文人是什么态度啊?师:很好,但是他仍然做了和前代帝王一样的事,削弱相权,这是为什么呢?请同学们从材料中找到答案。教师出示材料:太祖皇帝以赵普(时任宰相)专权,欲置副贰(副宰相)以防察(伺察防备)之……乾德二年四月乙丑,乃以薛居正、吕余庆为参知政事。——王咏《燕翼诒谋录》卷1师:那么他是如何分相权的呢?继续从材料中找到答案。教师出示结构图:师:除了设置副宰相参知政事以外,他还设置管财政的三司以及前面我们所提到的管军事的枢密院。这一整套中央行政制度被称为二府三司制,与唐代的中央行政制度就区分开来了。而唐代的中央行政制度是什么呢?师:我们可以看到宋太祖在加强中央集权的同时,行政权力发生了什么变化?过渡:对了,北宋的政治逐渐呈现出了重文轻武的取向。接下俩,我们来学习北宋重文轻武的政策。 生:因为后面还有一个宋朝。生:南宋。生:因为北宋的都城在北边的开封,南宋的都城在南边的临安。生:先南后北的统一方针。北宋先逐一统一南方各个割据政权,最后消灭北方的北汉。生:没有,还存在辽、西夏、大理等民族政权。生:防止武将专权生:因为从安史之乱后一直到五代十国,一直出现武将专权的现象。生:控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;将领经常调换,割断将、兵和地方的联系,导致将不知兵,兵不知将。生:藩镇大臣生:因为这些藩镇大臣以前权力很大(慢令恃功),但在这场宴会中列于环卫(虚职),他们的权力被宋太祖赵匡胤收走了。生:安史之乱生:给了文官。生:通判的职权涉及地方一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。通判的作用是分散知州的权力并对其实行监督。生:看不起

生:防止宰相专权生:设置了副宰相(参知政事)生:三省六部制生:由武将转变到了文人那里 了解北宋的建立与统一,创设宴会情景,采用图示法,使学生形象的理解加强中央集权的措施,并增强课程的趣味性。意在培养学生时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释的核心素养。

二、宴会主宾武变文 教师出示材料:《宋史》关于太宗朝“曲宴”(私宴)的记载,几乎宴请对象都是文臣。——陈峰《宋太祖朝的曲宴及其政治功用》师:到了宋太宗之后,不再出现像杯酒释兵权和后苑之宴政治意味那么强烈的宴会了。同时,宴请的对象也由武将逐渐变为了文臣,这反映了什么?师:是的,重文轻武从一种趋势逐渐演化为了一种国策。教师出示材料:(北宋)枢密院正职共73人,其中文职出身者54人,武职出身者为18人。——陈峰《从枢密院长贰出身变化看北宋“以文驭武”方针的影响》宋太宗手绘《平戎万全图》师:枢密院作为中央最高的军事机构,我们可以看到最高的领导者主要都是什么身份呢?师:我们再来看这张行军预设图,北宋时武将带兵打仗就要严格按照这个图来,但是你这样出兵,敌人会按照这张图站着让你打吗?师:我们常说“将在外,君名有所不受”,打仗要讲究随机应变,如此限制武将的权力,导致了北宋对外战争长期处于劣势。老师仍要补充的是重文轻武主要指的是限制武将权力,但不是要轻视武备和军队。同学们看一下课本,北宋又多少军队啊。师:我们可以发现,这个数量是非常多的,所以北宋并非是轻视军队。而在限制武将权力的同时,北宋也在积极发展文教事业。教师出示材料:不得杀士大夫及上书言事人。——太祖誓碑师:这反映出北宋对于文人的待遇是怎么样的?是的,北宋皇帝要与士大夫共治天下,可见文人在宋代的地位是很高的。——摘编自张希清:《论宋代科举取士之多与冗官问题》师:通过这张图反映了什么?师:宋代扩大科举,科举取士的数量远远超过其他朝代。教师出示材料:庚申,复试进士于讲武殿,赐宋准及下第徐士廉等诸科百二十七人及第。乙亥,赐宋准等宴(琼林宴)钱二十万。——《宋史·太祖本纪三》(宰相每月俸禄:三百千)师:琼林宴花了多少钱呢?师:而宰相每月的俸禄是三百千,相比较之下,谁的更多?师:这反映出皇帝对于进士是什么态度啊?师:所以,我们通过一些数据可以很清楚的看到,太宗之后,北宋政府实行了重文轻武的国策,一方面,限制武将权力,另一方面,大大提高文人的地位,朝政一直由文人掌控。而在这一政策影响下,科举制因起到选拔人才、发展文教事业的作用而得到了重视,在宋代得到了极大的发展。过渡:北宋实行的中央集权、重文轻武政策有没有解决赵匡胤想要解决的问题呢?它又产生了什么其他的影响呢?我们一起来看一看。 生:重文轻武生:文职出身生:不会生:120多万生:待遇很高生:宋代科举取士名额多生:20万生:琼林宴花的更多生:很重视,进士地位很高 充分利用各种数据、图片以及文字史料,结合学生原有的知识储备,使学生对重文轻武的政策有更直观的感受和更系统的理解。意在培养学生唯物史观、史料实证、历史解释的核心素养。

三、文治武功论长短 师:北宋的中央集权、重文轻武政策有没有解决赵匡胤想要解决的问题呢?师:为什么呢?他的哪些措施有效的解决了藩镇割据和武将专权的问题?请同学们结合我们刚刚所讲的措施回答一下。师:是的,措施有效的解决了藩镇割据和武将专权的问题,它杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。教师出示材料:万般皆下品,唯有读书高。——汪洙《神童诗》做人莫做军,做铁莫做针。——宋代谚语师:这两则材料反映宋代的社会风气是什么?师:是的,重文轻武的政策使得北宋呈现出重文轻武的社会风气。进而使得北宋呈现出昌盛文治局面,北宋的科技发达,四大发明中有三个都在北宋,宋代的文化十分昌盛,宋词更是和唐诗并驾齐驱的,而科举制的发展也促使北宋人才辈出,比如唐宋八大家中宋代的六位,欧阳修、曾巩、苏轼、苏洵、苏辙、王安石都是通过科举选拔出来的人才。同时,这些国策也造成了一些问题。是什么啊?师:为什么呢?师:是的,除此以外,这些措施也导致一些其他的问题。请同学们看一些课本30页的相关史事,找出答案。师:是的,北宋的官员很多,三五个人担任同一个官,而这些官员的俸禄是一大笔财政支出。除此以外,我们看一下士兵这么多,是不是一笔花费呢?师:庞大的军队也是一笔巨大开支。并且,当时的皇室有大兴土木,十分奢靡。这就是北宋所面临的三冗危机:冗官、冗兵、冗费。但是,面对这些问题,北宋的一批仁人志士站了出来,开始为了北宋的延续而做出努力。首先登上历史舞台的是范仲淹,他曾经说过非常著名的一句话:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹。意思是要在天下人担忧之前而担忧,在天下人快乐之后才快乐。这表达了范仲淹的什么情感呢?师:很好,正是在这种情感的驱使下,他在担任参知政事后,主持了庆历新政,但是很遗憾是由于触犯了太多人的利益,这场新政以失败告终。但是,一些年后,又有一位人杰扛起了北宋改革的大旗。这个人是王安石。他说过:天变不足畏,人言不足恤,祖宗不足法。什么意思呢?就是说,天象的变化不必畏惧,祖宗的规矩不一定效法,人们的议论也不需要担心。这反映了王安石的什么精神呢?师:是的,抱着这样的精神,他积极推行北宋政治上十分重要的王安石变法。可这场变法结果怎么样呢?师:尽管取得了一些成效,但是总体上来看,这场变法还是失败的,那么,王安石变法失败的主要原因是什么呢?请同学们从课本30页王安石变法的主要措施中找到原因。师:面对多重阻力,北宋中后期政治家们的努力都以失败告终,而北宋则继续拖着它的残腿走向灭亡。 生:有的生:1、收取禁军高级将领兵权;握兵权和发兵权分离;将领经常调换,割断将、兵地方之间的距离;限制武将带兵打仗的权力,中央最高军事机构的高级官员主要由文官担任。这些措施有效的防止了武将专权。2、通过后苑之宴、派文官担任地方长官、设置转运使司收地方财赋等措施限制地方节度使的权力,防止藩镇割据。生:材料一讲要重视读书、材料二讲不要做军,反映了重文轻武的社会风气。生:军队战斗力低下,对外战争中一直处于劣势地位。生:因为北宋是兵将分开,导致兵不知将、将不知兵,并且严重限制武将作战的指挥权,使得北宋虽然有庞大的军队,但军事实力并不强。生:官员很多,不干实事,并且导致了财政负担过重。生:是的生:忧国忧民生:勇于改革的精神生:取得了一些成效:政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程10000多处。生:触犯了大官僚、大地主的利益 设计意图:借助史料及本科所学深刻理解中央集权和重文轻武政策的影响,简要讲述王安石变法等北宋中后期改革的全过程,使学生感受范仲淹、王安石等人的革新精神。培养学生时空观念、史料实证、历史解释、唯物史观的核心素养。

课堂小结 教师出示表格:师:首先请同学们一起回答,通过本课的学习,你认为北宋政治最主要的特点是什么?师:除此以外,还有什么特点呢?师:你从哪里看出来的?师:很好,这是分化事权。还有吗?没有同学有发现了吗?那我提示一下,请同学们看北宋中央和地方的关系发生了什么变化?师:好的,我们可以很明显的发现中央和地方的关系出现了新变化,这就是强干弱枝,而这一特点表明晚唐以来外重内轻的问题就被有效解决了。教师总结:老师想说的是,重文轻武是北宋政治的最大特色,是北宋区别于其他王朝的重要特征。纵观北宋的政治发展,它也给予我们许多启示,对于一个国家而言,要文武兼备,既要重视发展文化事业,也要重视发展军事。对于我们个人而言,要注重德智体美劳均衡发展,做一个全面发展的人。 学生结合本课所学习的中央集权和重文轻武的措施,总结北宋的政治的特点。生:重文轻武生:分权生:军事上,统兵权与调兵权分离,在中央,由政事堂、枢密院和三司使分掌民政、军政和财政大权。在地方,设立通判分割知州的权力。生:中央权力加强了,地方权力减弱了。 总结本课内容,使学生对北宋政治有总体性的认识,深刻把握北宋政治的特征。同时使学生明白德智体美劳均衡发展的重要性,意在培养学生家国情怀、历史解释的核心素养。

PAGE

教学背景分析

课题及教学内容分析“北宋的政治”是部编版新教材七年级下册第二单元第1课,主要包括宋太祖强化中央集权、重文轻武政策、王安石变法三部分内容。本课是学习宋元时期历史的第1课,对于形成学生对这一时期的认知有着重要作用。而本课的重点内容主要是前两方面内容,两者之间也存在着关系,北宋强化中央集权本是本课的核心,而重文轻武政策既是加强中央集权措施的延伸,也是其结果。北宋是我国古代中央集权制度发展史上的一个重要阶段,自秦朝中央集权制度建立以来,为加强皇权历朝历代最高统治者都在围绕下面几个问题做功课:一是皇权与相权的关系,二是军事权力的掌控,三是对地方官员的控制。基于以上对本课内容的分析,本课前两个知识点都是相当重要的内容,而王安石变法子目是新教材增添的内容,主要是要让学生对此次变法的动机、经过、结果具有较为系统的认识。学生情况分析七年级的学生接触历史这门课的时间较短,对历史知识的学习还抱有较为浓厚的兴趣,但是本课是政治史,学习起来相对比较枯燥,七年级学生的兴趣和理解能力也有限,只有调动学生兴趣化难为易才能适应学生认知特点。同时值得注意的是,此时的学生已经储备了一定宋代著名的人物及其事迹的知识,比如一些文学名人和政治人物,也会有宋朝腐败和屈膝求和的印象。

教学目标

(一)掌握北宋建立与统一、强化中央集权、重文轻武政策和王安石变法的基本史实,理解北宋强化中央集权、重文轻武政策的历史背景和影响。(素养目标:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释)(二)能够从史料和地图中提取信息,总结北宋政治的特点。(素养目标:史料实证、历史解释)(三)感受范仲淹、王安石的革新精神,通过北宋政治的弊端认识个体德智体美劳全面发展的重要性。(素养目标:历史解释、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点中央集权和重文轻武政策的内容教学难点中央集权和重文轻武政策实施的原因(北宋建立初面临的新形势)及影响

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史教科书、戏曲、历史图片、文字史料、历史地图、表格、多媒体(二)教学方法 讲授法、史料研习法、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

第6课 北宋的政治一、政治形势:藩镇割据 武将专权二、应对措施:中央集权 重文轻武三、深远影响:文治昌盛 武功不显

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入 我也曾赴过琼林宴,我也曾打马御街前。人人夸我潘安貌,原来纱帽照婵娟。——黄梅戏《女驸马》师:在这个戏曲片段中出现的琼林宴是什么?师:很好,同学们的文化常识储备很丰富。琼林宴就是北宋一段时间内皇帝为科举考中的进士们准备的宴会。其实,历观北宋一朝,除了像琼林宴这样的大型宴会,皇帝们还会举办一些极具政治意味的宴会。今天,我们就通过北宋帝王们所举办的宴会看一看北宋政治的发展。 生:是皇帝为科举考中的进士们准备的宴会。 通过演唱戏曲吸引学生兴趣,使学生的注意力集中到课堂,同时也引出本课的主线:北宋的帝王宴会。

一、太祖开宴以集权 1、北宋的建立与统一师:960年,赵匡胤通过陈桥兵变,夺取后周天下,建立北宋,定都开封(东京)。在这里有一个小问题,为什么赵匡胤建立的宋朝会被成为北宋呢?师:后一个宋朝历史上被称为什么呢?师:为什么一个被称为北宋,另一个被称为南宋?北宋的统一师:好的。那么北宋是如何进行它的统一大业的?请同学们结合北宋的统一路线图,来思考一下图中反映了北宋统一过程中所用的策略和方针是什么?北宋形势图(1111年)师:我们再来观察北宋的形势图。思考一下,北宋完成全国统一吗?过渡:在赵匡胤完成统一大业的同时,他也在为了维护北宋王朝的稳定而做出努力。接下来,我们就通过赵匡胤所举办的一些宴会看一看他如何强化中央集权。2、杯酒释兵权师:请同学们听杯酒释兵权的故事,回答下面的问题。宋太祖为何要收兵权?教师讲述杯酒释兵权的故事:宋太祖即位后的一天,与石守信等大将饮酒,酒兴正浓时,宋太祖说:“我当上皇帝全靠你们,可现在我整夜都睡不安宁。”众将忙问其故,宋太祖答道:“如果有一天,你们也被部下黄袍加身,你们也会身不由己啊。”众将知道受到猜疑,便请宋太祖指明一条生路。宋太祖让他们回家置产,享受清福。第二天,这些大将纷纷称病辞职,交出兵权。师:请同学们思考:宋太祖为何要收兵权?师:为什么要防止武将专权呢?师:很好,正是因为这一时期武将专权导致政权更迭的问题十分严重,因此在赵匡胤登上皇位后,他也担心这样的问题再次发生,所以他积极收取了武将的兵权。那么,除了杯酒释兵权之外,他还采用了哪些方式呢?请同学们阅读课本第29页,找出答案。师:这就是将握兵权与发兵权分开。赵匡胤设置了三衙掌握兵权,还设置了中央最高的军事机构枢密院掌发兵权。这样,三衙的武将一旦想发动兵变,如没有枢密院的同意,它就无法成功。还有哪些措施呢?师:具体是怎么样的呢?我们一起来看一下。教师进行演示:一天,中央的调令下来了,要求将领从A地调到B地,而士兵不动。又过了一段时间,中央说将领从B地调到其他地方,而士兵从A地调到B地。同学们,这样就有效地割断将、兵和地方的联系,但也导致了兵不知将,将不知兵。3、后苑之宴材料:(宋太祖)召前朝慢令恃功(自负功高)藩镇大臣,一日而列于环卫(虚职),皆俯伏骇汗(因惊骇而出的汗),听命不暇。——王明清:《挥麈录·余话》卷1师:后来,赵匡胤又举办了一场宴会。这场宴会叫做后苑之宴,请同学们看材料,这场宴会请的是谁啊?师:是的,请的是地方节度使,那请同学们再思考一下,后苑之宴中,藩镇大臣为何俯伏骇汗,听命不暇?师:那么藩镇大臣权力很大大概是从什么时候开始的呢?师:对,藩镇割据的局面从安史之乱后逐渐形成,直到五代十国时期依旧存在,赵匡胤深刻认识到了藩镇割据的问题,所以他将藩镇的权力收回。那么,赵匡胤又把地方权力交给了谁呢?请同学们阅读课本,找出答案。教师出示结构图:师:我们可以看到,地方的各级官员都是由文官担任的,并且还实行三年一换,北宋著名的大词人苏轼在地方做知州的时间基本上就是三年一换。教师出示材料:(宋初)始置诸州通判……凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。——《宋史·职官志》师:在府州军监一级,除了知州之外,还有一个通判。请同学们结合材料思考一下:通判的职权与作用是什么?4、文人无私宴师:因为武将专权和地方割据的问题,赵匡胤通过杯酒释兵权和后苑之宴收取了武将和地方的权力,但赵匡胤对文人又是什么态度呢?教师出示材料:彼谓国家事皆由汝书生尔。——《宋史·赵普传》师:材料中赵匡胤对文人是什么态度啊?师:很好,但是他仍然做了和前代帝王一样的事,削弱相权,这是为什么呢?请同学们从材料中找到答案。教师出示材料:太祖皇帝以赵普(时任宰相)专权,欲置副贰(副宰相)以防察(伺察防备)之……乾德二年四月乙丑,乃以薛居正、吕余庆为参知政事。——王咏《燕翼诒谋录》卷1师:那么他是如何分相权的呢?继续从材料中找到答案。教师出示结构图:师:除了设置副宰相参知政事以外,他还设置管财政的三司以及前面我们所提到的管军事的枢密院。这一整套中央行政制度被称为二府三司制,与唐代的中央行政制度就区分开来了。而唐代的中央行政制度是什么呢?师:我们可以看到宋太祖在加强中央集权的同时,行政权力发生了什么变化?过渡:对了,北宋的政治逐渐呈现出了重文轻武的取向。接下俩,我们来学习北宋重文轻武的政策。 生:因为后面还有一个宋朝。生:南宋。生:因为北宋的都城在北边的开封,南宋的都城在南边的临安。生:先南后北的统一方针。北宋先逐一统一南方各个割据政权,最后消灭北方的北汉。生:没有,还存在辽、西夏、大理等民族政权。生:防止武将专权生:因为从安史之乱后一直到五代十国,一直出现武将专权的现象。生:控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;将领经常调换,割断将、兵和地方的联系,导致将不知兵,兵不知将。生:藩镇大臣生:因为这些藩镇大臣以前权力很大(慢令恃功),但在这场宴会中列于环卫(虚职),他们的权力被宋太祖赵匡胤收走了。生:安史之乱生:给了文官。生:通判的职权涉及地方一切行政与司法事务,知州发布的各项官文需要通判一起署名才能生效。通判的作用是分散知州的权力并对其实行监督。生:看不起

生:防止宰相专权生:设置了副宰相(参知政事)生:三省六部制生:由武将转变到了文人那里 了解北宋的建立与统一,创设宴会情景,采用图示法,使学生形象的理解加强中央集权的措施,并增强课程的趣味性。意在培养学生时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释的核心素养。

二、宴会主宾武变文 教师出示材料:《宋史》关于太宗朝“曲宴”(私宴)的记载,几乎宴请对象都是文臣。——陈峰《宋太祖朝的曲宴及其政治功用》师:到了宋太宗之后,不再出现像杯酒释兵权和后苑之宴政治意味那么强烈的宴会了。同时,宴请的对象也由武将逐渐变为了文臣,这反映了什么?师:是的,重文轻武从一种趋势逐渐演化为了一种国策。教师出示材料:(北宋)枢密院正职共73人,其中文职出身者54人,武职出身者为18人。——陈峰《从枢密院长贰出身变化看北宋“以文驭武”方针的影响》宋太宗手绘《平戎万全图》师:枢密院作为中央最高的军事机构,我们可以看到最高的领导者主要都是什么身份呢?师:我们再来看这张行军预设图,北宋时武将带兵打仗就要严格按照这个图来,但是你这样出兵,敌人会按照这张图站着让你打吗?师:我们常说“将在外,君名有所不受”,打仗要讲究随机应变,如此限制武将的权力,导致了北宋对外战争长期处于劣势。老师仍要补充的是重文轻武主要指的是限制武将权力,但不是要轻视武备和军队。同学们看一下课本,北宋又多少军队啊。师:我们可以发现,这个数量是非常多的,所以北宋并非是轻视军队。而在限制武将权力的同时,北宋也在积极发展文教事业。教师出示材料:不得杀士大夫及上书言事人。——太祖誓碑师:这反映出北宋对于文人的待遇是怎么样的?是的,北宋皇帝要与士大夫共治天下,可见文人在宋代的地位是很高的。——摘编自张希清:《论宋代科举取士之多与冗官问题》师:通过这张图反映了什么?师:宋代扩大科举,科举取士的数量远远超过其他朝代。教师出示材料:庚申,复试进士于讲武殿,赐宋准及下第徐士廉等诸科百二十七人及第。乙亥,赐宋准等宴(琼林宴)钱二十万。——《宋史·太祖本纪三》(宰相每月俸禄:三百千)师:琼林宴花了多少钱呢?师:而宰相每月的俸禄是三百千,相比较之下,谁的更多?师:这反映出皇帝对于进士是什么态度啊?师:所以,我们通过一些数据可以很清楚的看到,太宗之后,北宋政府实行了重文轻武的国策,一方面,限制武将权力,另一方面,大大提高文人的地位,朝政一直由文人掌控。而在这一政策影响下,科举制因起到选拔人才、发展文教事业的作用而得到了重视,在宋代得到了极大的发展。过渡:北宋实行的中央集权、重文轻武政策有没有解决赵匡胤想要解决的问题呢?它又产生了什么其他的影响呢?我们一起来看一看。 生:重文轻武生:文职出身生:不会生:120多万生:待遇很高生:宋代科举取士名额多生:20万生:琼林宴花的更多生:很重视,进士地位很高 充分利用各种数据、图片以及文字史料,结合学生原有的知识储备,使学生对重文轻武的政策有更直观的感受和更系统的理解。意在培养学生唯物史观、史料实证、历史解释的核心素养。

三、文治武功论长短 师:北宋的中央集权、重文轻武政策有没有解决赵匡胤想要解决的问题呢?师:为什么呢?他的哪些措施有效的解决了藩镇割据和武将专权的问题?请同学们结合我们刚刚所讲的措施回答一下。师:是的,措施有效的解决了藩镇割据和武将专权的问题,它杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。教师出示材料:万般皆下品,唯有读书高。——汪洙《神童诗》做人莫做军,做铁莫做针。——宋代谚语师:这两则材料反映宋代的社会风气是什么?师:是的,重文轻武的政策使得北宋呈现出重文轻武的社会风气。进而使得北宋呈现出昌盛文治局面,北宋的科技发达,四大发明中有三个都在北宋,宋代的文化十分昌盛,宋词更是和唐诗并驾齐驱的,而科举制的发展也促使北宋人才辈出,比如唐宋八大家中宋代的六位,欧阳修、曾巩、苏轼、苏洵、苏辙、王安石都是通过科举选拔出来的人才。同时,这些国策也造成了一些问题。是什么啊?师:为什么呢?师:是的,除此以外,这些措施也导致一些其他的问题。请同学们看一些课本30页的相关史事,找出答案。师:是的,北宋的官员很多,三五个人担任同一个官,而这些官员的俸禄是一大笔财政支出。除此以外,我们看一下士兵这么多,是不是一笔花费呢?师:庞大的军队也是一笔巨大开支。并且,当时的皇室有大兴土木,十分奢靡。这就是北宋所面临的三冗危机:冗官、冗兵、冗费。但是,面对这些问题,北宋的一批仁人志士站了出来,开始为了北宋的延续而做出努力。首先登上历史舞台的是范仲淹,他曾经说过非常著名的一句话:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹。意思是要在天下人担忧之前而担忧,在天下人快乐之后才快乐。这表达了范仲淹的什么情感呢?师:很好,正是在这种情感的驱使下,他在担任参知政事后,主持了庆历新政,但是很遗憾是由于触犯了太多人的利益,这场新政以失败告终。但是,一些年后,又有一位人杰扛起了北宋改革的大旗。这个人是王安石。他说过:天变不足畏,人言不足恤,祖宗不足法。什么意思呢?就是说,天象的变化不必畏惧,祖宗的规矩不一定效法,人们的议论也不需要担心。这反映了王安石的什么精神呢?师:是的,抱着这样的精神,他积极推行北宋政治上十分重要的王安石变法。可这场变法结果怎么样呢?师:尽管取得了一些成效,但是总体上来看,这场变法还是失败的,那么,王安石变法失败的主要原因是什么呢?请同学们从课本30页王安石变法的主要措施中找到原因。师:面对多重阻力,北宋中后期政治家们的努力都以失败告终,而北宋则继续拖着它的残腿走向灭亡。 生:有的生:1、收取禁军高级将领兵权;握兵权和发兵权分离;将领经常调换,割断将、兵地方之间的距离;限制武将带兵打仗的权力,中央最高军事机构的高级官员主要由文官担任。这些措施有效的防止了武将专权。2、通过后苑之宴、派文官担任地方长官、设置转运使司收地方财赋等措施限制地方节度使的权力,防止藩镇割据。生:材料一讲要重视读书、材料二讲不要做军,反映了重文轻武的社会风气。生:军队战斗力低下,对外战争中一直处于劣势地位。生:因为北宋是兵将分开,导致兵不知将、将不知兵,并且严重限制武将作战的指挥权,使得北宋虽然有庞大的军队,但军事实力并不强。生:官员很多,不干实事,并且导致了财政负担过重。生:是的生:忧国忧民生:勇于改革的精神生:取得了一些成效:政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程10000多处。生:触犯了大官僚、大地主的利益 设计意图:借助史料及本科所学深刻理解中央集权和重文轻武政策的影响,简要讲述王安石变法等北宋中后期改革的全过程,使学生感受范仲淹、王安石等人的革新精神。培养学生时空观念、史料实证、历史解释、唯物史观的核心素养。

课堂小结 教师出示表格:师:首先请同学们一起回答,通过本课的学习,你认为北宋政治最主要的特点是什么?师:除此以外,还有什么特点呢?师:你从哪里看出来的?师:很好,这是分化事权。还有吗?没有同学有发现了吗?那我提示一下,请同学们看北宋中央和地方的关系发生了什么变化?师:好的,我们可以很明显的发现中央和地方的关系出现了新变化,这就是强干弱枝,而这一特点表明晚唐以来外重内轻的问题就被有效解决了。教师总结:老师想说的是,重文轻武是北宋政治的最大特色,是北宋区别于其他王朝的重要特征。纵观北宋的政治发展,它也给予我们许多启示,对于一个国家而言,要文武兼备,既要重视发展文化事业,也要重视发展军事。对于我们个人而言,要注重德智体美劳均衡发展,做一个全面发展的人。 学生结合本课所学习的中央集权和重文轻武的措施,总结北宋的政治的特点。生:重文轻武生:分权生:军事上,统兵权与调兵权分离,在中央,由政事堂、枢密院和三司使分掌民政、军政和财政大权。在地方,设立通判分割知州的权力。生:中央权力加强了,地方权力减弱了。 总结本课内容,使学生对北宋政治有总体性的认识,深刻把握北宋政治的特征。同时使学生明白德智体美劳均衡发展的重要性,意在培养学生家国情怀、历史解释的核心素养。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源