“一元一次方程的应用“教案

图片预览

文档简介

“一元一次方程的应用”教案

熊锦花

【教学目标】

1.知识与技能:

(1)在解决储蓄问题的过程中,进一步掌握列一元一次方程解简单应用题的方法和步骤。

(2)能正确的分析问题,从问题中寻找已知量和未知量之间的数量关系。

2.过程与方法:

(1)通过分析存款问题中的数量关系,在经历运用方程解决实际问题的过程中,发展实践、合作及创新能力。

(2)采用直观分析法、引导发现法及尝试指导法充分发挥学生的主体作用。

3.情感态度与价值观:

(1)使学生知识面获得扩展的同时能通过合作交流解决实际问题能通过合作交流解决实际问题,让他们能切身感受“数学就在身边,生活中处处有数学。

(2)鼓励学生积极参与小组讨论,培养学生的学习情趣和科学探究的精神。

【重点难点】

重点:本金、利率、利息与利息税之间的关系,运用方程解决实际问题。

难点:找出各种存款问题中的等量关系,建立数学模型。

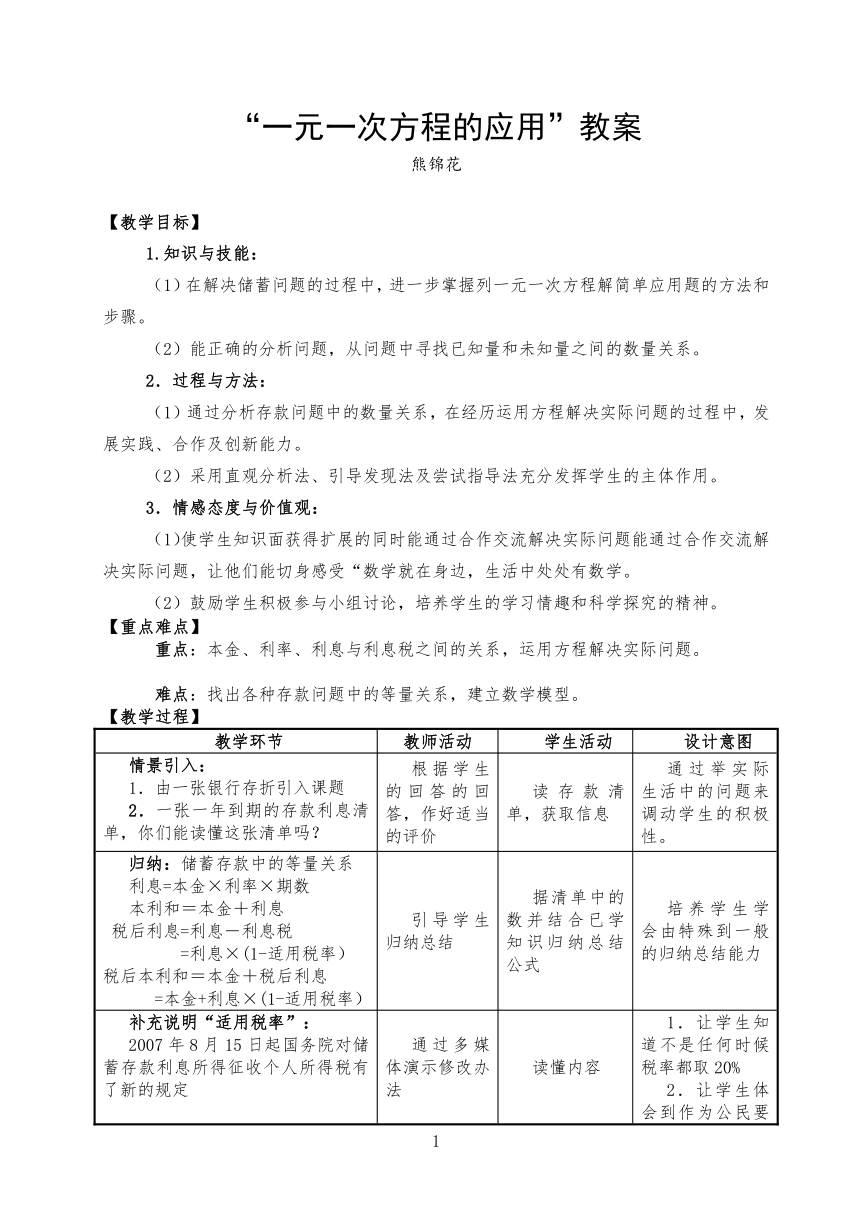

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

情景引入:1.由一张银行存折引入课题2.一张一年到期的存款利息清单,你们能读懂这张清单吗? 根据学生的回答的回答,作好适当的评价 读存款清单,获取信息 通过举实际生活中的问题来调动学生的积极性。

归纳:储蓄存款中的等量关系利息=本金×利率×期数本利和=本金+利息税后利息=利息-利息税 =利息×(1-适用税率)税后本利和=本金+税后利息 =本金+利息×(1-适用税率) 引导学生归纳总结 据清单中的数并结合已学知识归纳总结公式 培养学生学会由特殊到一般的归纳总结能力

补充说明“适用税率”:2007年8月15日起国务院对储蓄存款利息所得征收个人所得税有了新的规定 通过多媒体演示修改办法 读懂内容 1.让学生知道不是任何时候税率都取20%2.让学生体会到作为公民要有依法纳税的意识,形成正确的价值观.

热身操:小杰2006年3月初到银行将积攒的300元零用钱定期储蓄一年,年利率为2.25%,到期时小杰得到的税前本利和是多少?税后本利和是多少? 根据学生的答题作出相应的点评 回顾旧知 让学生感到今天的学习是旧知识的一个延续

题型1:(求利率)小丽的妈妈在银行里存入5000元,存期一年,到期时银行代扣20%的利息税,实际可得人民币5090元。求这项储蓄的年利率是多少? 引导学生分析问题并注意书写规范 找出已知量和未知量之间的等量关系 让学生掌握当数量关系中有一个量是未知的时候,我们就设它为x的方法,而已知量和未知量之间的基本等量关系还是不变的.

题型2:(求本金)小明取出二年到期的定期储蓄本息时,发现利息税扣除了27元,则存入本金多少元? 出示利税图表 找出等量关系,建立数学模型同桌之间进行讨论,得出结论 利税图表的演示有助于学生分析问题,获取信息能力的培养.

拓展:第二种存款方式:教育储蓄(特点:利率优惠、利息免税.)第三种存款方式:购买国库券(特点:风险较低、利息免税) 对教育储蓄、国库券作出解释 注意教育储蓄、国库券的特点 使知识面得到扩展的同时,让学生能切身感受“数学就在身边,生活中处处有数学”.

题型3:(求期数)(教育储蓄)小明的父母给他存了一个年利率为 3.24% 的教育储蓄 5000 元,若到期时可得利息 486元,则该储蓄是几年期的?(国库券)4.小明的妈妈买了一种年利率是3.81%的国库券4000元,到期时实得人民币4762元。你知道这种国库券是几年期的吗? 引导学生分析、思考问题 结合教育储蓄、国库券的特点思考问题分析:(1)问题中给出的已知量和未知量各是什么?(2)已知量与未知量之间存在着怎样的相等关系? 让学生进一步熟练找出未知量和已知量之间的等量关系,正确建立数学模型

学生自编一道有关储蓄的应用题 提供相关信息,启迪学生思维 分小组讨论、交流 激发学生自主学习,培养学生的创新精神

思考题:张老师为了准备女儿2年后上大学所需的2万元人民币,她现在打算参加教育储蓄,现有两种方案供选择:甲方案:教育储蓄两年,到期时一次性取出本利和,2年期年利率2.70%乙方案:每年存银行,一年后连本带利再转存下一年,定期一年的利率为2.25%,到期取出.(假定两年内利率不变)同学们,请你们运用学到的知识,帮张老师算算,选择哪种方案存入的本金最少? 提高题目的难度,进一步巩固此公式 进一步掌握存款中的等量关系 设置坡度,逐步提高学生的解题水平,起到分解难度的目的,让学生觉得自己还行,树立学生的自信心

小结:在本节课中你有什么收获? 引导学生善于反思、合作交流(分小组讨论) 回顾、总结 反馈小结、深化理解、提升认识

实践作业:请与父母讨论,试为自己或家人,设计一个存款方案。 提出问题 作业 让学生学会用数学知识解决实际生活中的问题

PAGE

2

熊锦花

【教学目标】

1.知识与技能:

(1)在解决储蓄问题的过程中,进一步掌握列一元一次方程解简单应用题的方法和步骤。

(2)能正确的分析问题,从问题中寻找已知量和未知量之间的数量关系。

2.过程与方法:

(1)通过分析存款问题中的数量关系,在经历运用方程解决实际问题的过程中,发展实践、合作及创新能力。

(2)采用直观分析法、引导发现法及尝试指导法充分发挥学生的主体作用。

3.情感态度与价值观:

(1)使学生知识面获得扩展的同时能通过合作交流解决实际问题能通过合作交流解决实际问题,让他们能切身感受“数学就在身边,生活中处处有数学。

(2)鼓励学生积极参与小组讨论,培养学生的学习情趣和科学探究的精神。

【重点难点】

重点:本金、利率、利息与利息税之间的关系,运用方程解决实际问题。

难点:找出各种存款问题中的等量关系,建立数学模型。

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

情景引入:1.由一张银行存折引入课题2.一张一年到期的存款利息清单,你们能读懂这张清单吗? 根据学生的回答的回答,作好适当的评价 读存款清单,获取信息 通过举实际生活中的问题来调动学生的积极性。

归纳:储蓄存款中的等量关系利息=本金×利率×期数本利和=本金+利息税后利息=利息-利息税 =利息×(1-适用税率)税后本利和=本金+税后利息 =本金+利息×(1-适用税率) 引导学生归纳总结 据清单中的数并结合已学知识归纳总结公式 培养学生学会由特殊到一般的归纳总结能力

补充说明“适用税率”:2007年8月15日起国务院对储蓄存款利息所得征收个人所得税有了新的规定 通过多媒体演示修改办法 读懂内容 1.让学生知道不是任何时候税率都取20%2.让学生体会到作为公民要有依法纳税的意识,形成正确的价值观.

热身操:小杰2006年3月初到银行将积攒的300元零用钱定期储蓄一年,年利率为2.25%,到期时小杰得到的税前本利和是多少?税后本利和是多少? 根据学生的答题作出相应的点评 回顾旧知 让学生感到今天的学习是旧知识的一个延续

题型1:(求利率)小丽的妈妈在银行里存入5000元,存期一年,到期时银行代扣20%的利息税,实际可得人民币5090元。求这项储蓄的年利率是多少? 引导学生分析问题并注意书写规范 找出已知量和未知量之间的等量关系 让学生掌握当数量关系中有一个量是未知的时候,我们就设它为x的方法,而已知量和未知量之间的基本等量关系还是不变的.

题型2:(求本金)小明取出二年到期的定期储蓄本息时,发现利息税扣除了27元,则存入本金多少元? 出示利税图表 找出等量关系,建立数学模型同桌之间进行讨论,得出结论 利税图表的演示有助于学生分析问题,获取信息能力的培养.

拓展:第二种存款方式:教育储蓄(特点:利率优惠、利息免税.)第三种存款方式:购买国库券(特点:风险较低、利息免税) 对教育储蓄、国库券作出解释 注意教育储蓄、国库券的特点 使知识面得到扩展的同时,让学生能切身感受“数学就在身边,生活中处处有数学”.

题型3:(求期数)(教育储蓄)小明的父母给他存了一个年利率为 3.24% 的教育储蓄 5000 元,若到期时可得利息 486元,则该储蓄是几年期的?(国库券)4.小明的妈妈买了一种年利率是3.81%的国库券4000元,到期时实得人民币4762元。你知道这种国库券是几年期的吗? 引导学生分析、思考问题 结合教育储蓄、国库券的特点思考问题分析:(1)问题中给出的已知量和未知量各是什么?(2)已知量与未知量之间存在着怎样的相等关系? 让学生进一步熟练找出未知量和已知量之间的等量关系,正确建立数学模型

学生自编一道有关储蓄的应用题 提供相关信息,启迪学生思维 分小组讨论、交流 激发学生自主学习,培养学生的创新精神

思考题:张老师为了准备女儿2年后上大学所需的2万元人民币,她现在打算参加教育储蓄,现有两种方案供选择:甲方案:教育储蓄两年,到期时一次性取出本利和,2年期年利率2.70%乙方案:每年存银行,一年后连本带利再转存下一年,定期一年的利率为2.25%,到期取出.(假定两年内利率不变)同学们,请你们运用学到的知识,帮张老师算算,选择哪种方案存入的本金最少? 提高题目的难度,进一步巩固此公式 进一步掌握存款中的等量关系 设置坡度,逐步提高学生的解题水平,起到分解难度的目的,让学生觉得自己还行,树立学生的自信心

小结:在本节课中你有什么收获? 引导学生善于反思、合作交流(分小组讨论) 回顾、总结 反馈小结、深化理解、提升认识

实践作业:请与父母讨论,试为自己或家人,设计一个存款方案。 提出问题 作业 让学生学会用数学知识解决实际生活中的问题

PAGE

2