第4课 中国历代变法和改革 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-18 16:12:49 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第4课 中国历代变法和改革

商鞅徙木立信 戊戌六君子被杀 十一届三中全会召开

求变 求新

抓住两个问题:

为何非变革不可?应对什么问题?

做出什么变革?结果如何?

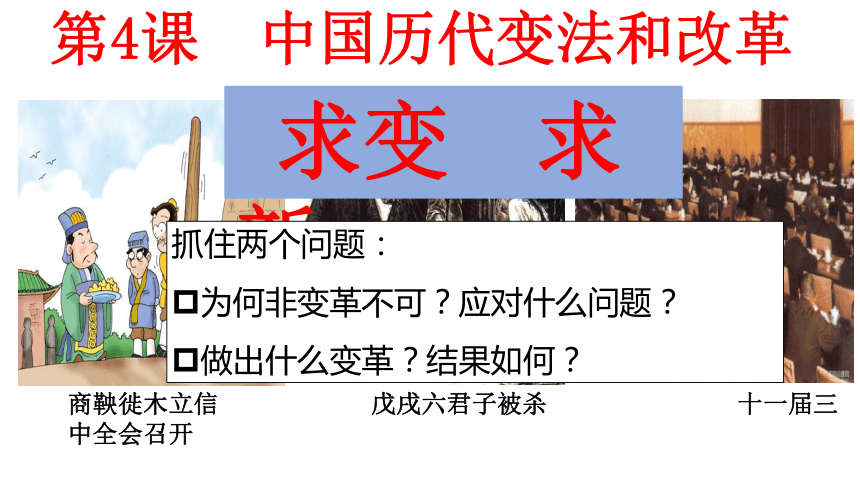

商鞅(约公元前390—前338)

北魏孝文帝拓跋宏(467—499)

王安石(1021—1086)

张居正(1525—1582)

一、为统一而变——中国古代变法和改革

立封建促统一

行汉化促融合

固封建促富强

P22学习聚焦:顺应时代潮流的改革,推动了生产力的发展,促进了社会进步和民族交融。但改革过程充满了曲折与艰辛。

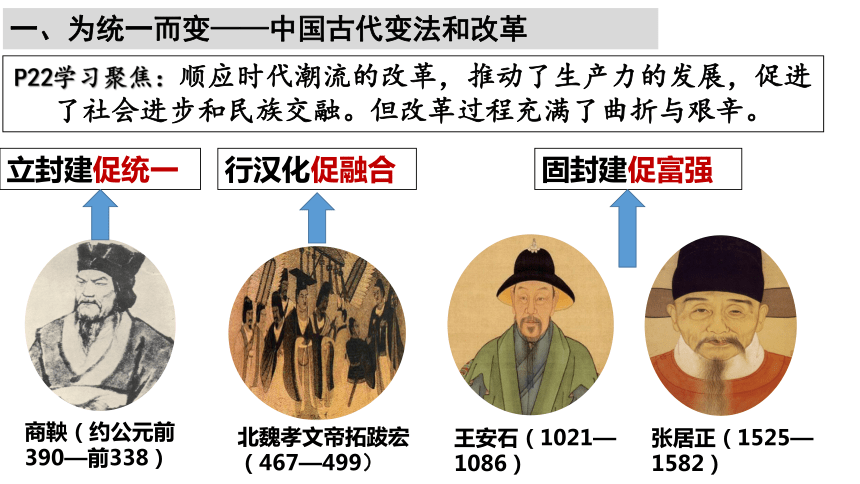

商鞅变法

吴起变法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

适应社会变动

实现富国强兵

(1)经济

(2)政治

(3)文化

铁器牛耕,生产力发展

井田制瓦解,封建土地私有制兴起

诸侯争霸,分封制、宗法制遭破坏

新兴地主阶级要求改革

士阶层壮大

百家争鸣,思想解放

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

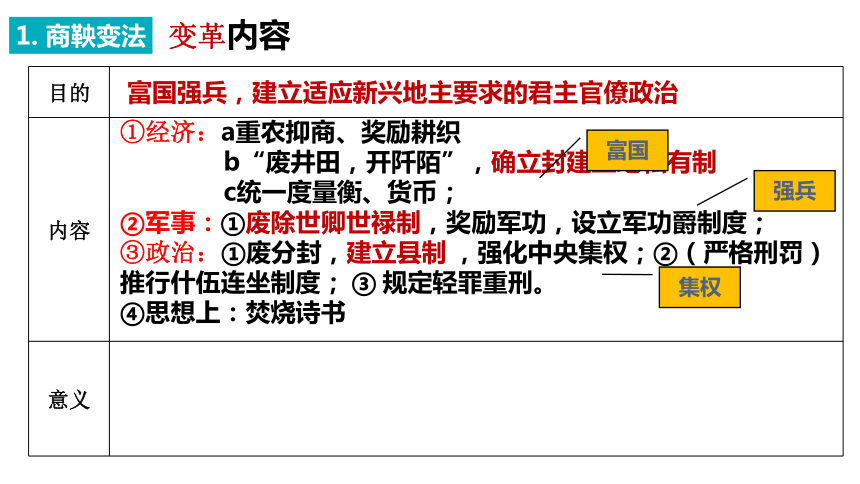

1. 商鞅变法

一、为统一而变——中国古代变法和改革

变革思因(唯物史观视角)

目的

内容

意义

富国强兵,建立适应新兴地主要求的君主官僚政治

①经济:a重农抑商、奖励耕织

b“废井田,开阡陌”,确立封建土地私有制

c统一度量衡、货币;

②军事:①废除世卿世禄制,奖励军功,设立军功爵制度;

③政治:①废分封,建立县制 ,强化中央集权;②(严格刑罚)推行什伍连坐制度; ③ 规定轻罪重刑。

④思想上:焚烧诗书

富国

强兵

集权

1. 商鞅变法

变革内容

秦统一中国

商鞅处理太子的师傅

商鞅被车裂

商君虽死,而秦卒行其法。

——《史记》

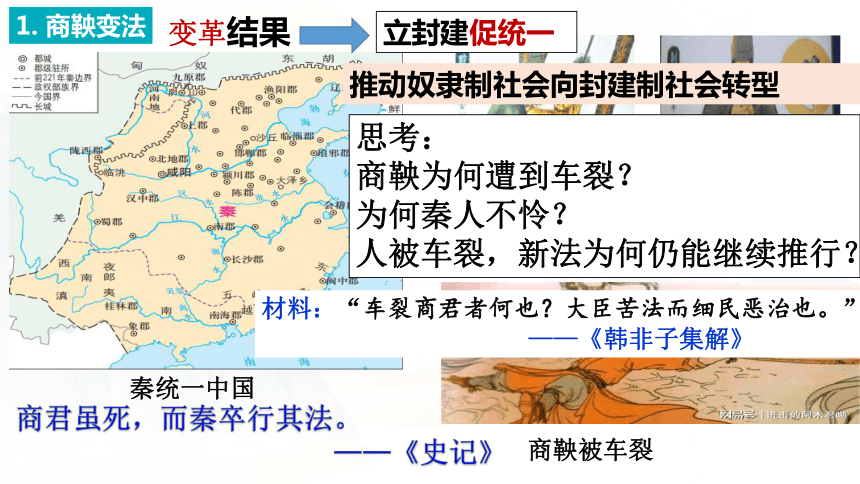

思考:

商鞅为何遭到车裂?

为何秦人不怜?

人被车裂,新法为何仍能继续推行?

1. 商鞅变法

变革结果

立封建促统一

推动奴隶制社会向封建制社会转型

材料:“车裂商君者何也?大臣苦法而细民恶治也。”

——《韩非子集解》

一、为统一而变——中国古代变法和改革

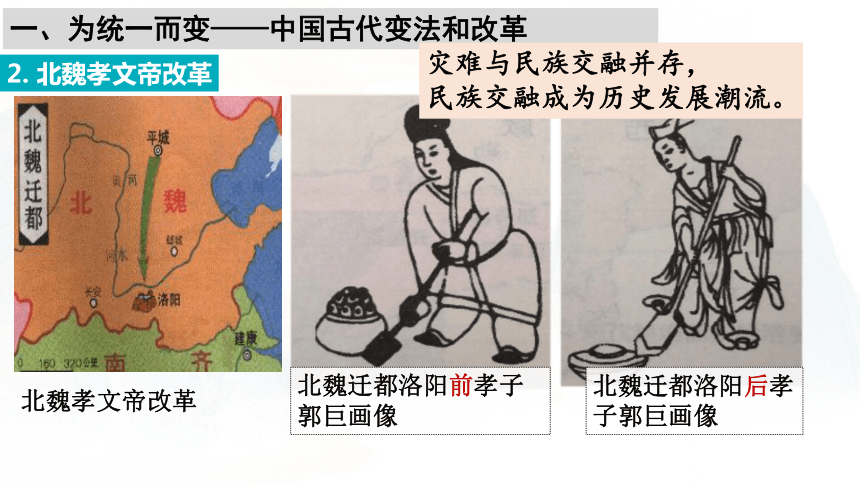

2. 北魏孝文帝改革

北魏迁都洛阳前孝子郭巨画像

北魏迁都洛阳后孝子郭巨画像

北魏孝文帝改革

灾难与民族交融并存,

民族交融成为历史发展潮流。

背景

内容

意义

(1)北魏统一北方;(2)民族融合趋势和社会矛盾(土地兼并)激化

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

均田制

三长制

俸禄制

租调制

国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。促进北方经济发展。

采用邻、里、党 的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口。

推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污。

规定一对夫妇每年向政府缴纳粟二石(称为租),帛或布一匹(称为调),减轻农民负担。

孝文帝变革内容及结果

后期:孝文帝改革内容

迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻

行汉化促融合

实质性汉化

北魏晚年六镇之乱,乃塞上鲜卑族对于魏孝文帝所代表拓跋氏历代汉化政策之一大反动, ……高欢、宇文泰俱承此反对汉化保存鲜卑文化之大潮流而兴起之枭杰也。" ——陈寅恪

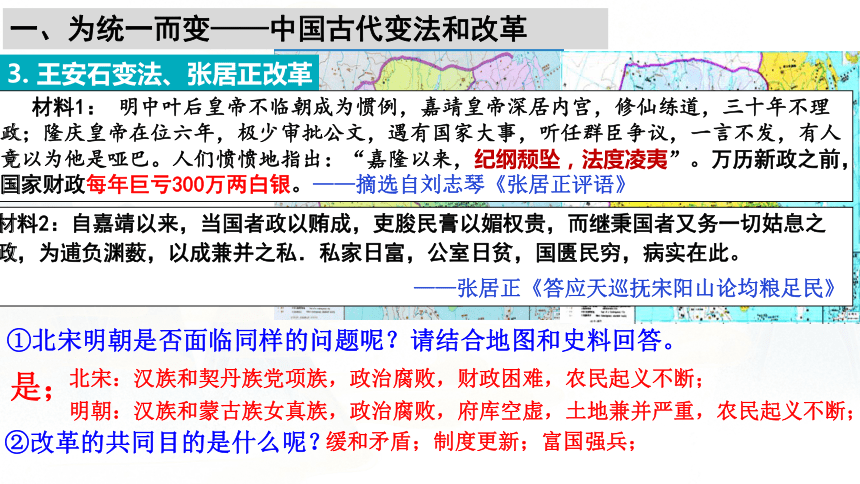

①北宋明朝是否面临同样的问题呢?请结合地图和史料回答。

是;

北宋:汉族和契丹族党项族,政治腐败,财政困难,农民起义不断;

明朝:汉族和蒙古族女真族,政治腐败,府库空虚,土地兼并严重,农民起义不断;

②改革的共同目的是什么呢?

缓和矛盾;制度更新;富国强兵;

一、为统一而变——中国古代变法和改革

3. 王安石变法、张居正改革

材料1: 明中叶后皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙练道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑巴。人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。——摘选自刘志琴《张居正评语》

材料2:自嘉靖以来,当国者政以贿成,吏朘民膏以媚权贵,而继秉国者又务一切姑息之政,为逋负渊薮,以成兼并之私.私家日富,公室日贫,国匮民穷,病实在此。

——张居正《答应天巡抚宋阳山论均粮足民》

背景

内容

意义

北宋政治腐败,财政困难,边患严重,农民起义不断;

范仲淹的“庆历新政”改革触犯大地主大官僚利益失败;

积弱

积贫

冗兵

冗官

冗费

富国强兵

兵

权

钱

兵农合一

改革科举、批判恩荫

向农民提供农业贷款

拨巨资从事商业经营

巩固封建统治

庆历七年(1047,王安石被任命为鄞县知县。他在鄞县任上呆了三年,王安石创青苗法、兴修水利,留下了不错的政绩和好的口碑,也留下了自己早夭的长女。

王安石变革内容及结果

固封建促富强

材料:遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。……蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。 ——《京本通俗小说 拗相公》

背景

内容

结果

明中后期,政治日益腐败,土地兼并严重,国库亏空严重,农民起义不断,统治危机不断加深;殖民入侵,边患严重。

政 治 (整顿吏治) 课吏职,信赏罚、考成法 军 事 (边防新政) 内修防备 积极操练兵马

加固长城

外示羁縻 改善汉蒙关系,

加强互市友好

经 济 (赋税改革) 清丈田地 一条鞭法 张居正变革内容及结果

固封建促富强

一条鞭法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。

作用:简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

他说:“能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。”

他是梁启超的老师......

梁启超(1873—1929)

慈禧(1835—1908)

二、为独立而变——中国近代的改革探索

变法图强

政府自救

康有为(1858—1927)

孙中山(1866年-1925年)

民主探索

慈禧(1835—1908)

观万国之势,能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。

——康有为《上清帝第六书》

P23学习聚焦:戊戌变法失败了,但它在社会上起到了思想启蒙作用、 促进了中国人民的觉醒。清末新政和民国时期的改革,也大多没有成功。

自1885年中国在中法战争失败后,有限现代化的弱点已很明,显1894年的那场大败更“成中国之巨祸”,无可否认地证明了洋务运动的失败。学者、官员基至是皇帝和皇太后,都认为需要一场更彻底的变革,尽管他们对变革的性质、范围和领导权的问题存有分歧。中国思想界认识到,只有一场激进的改革,甚或革命,才可拯救中国。进步人士倡导体制重组;激进人士则主张革命,以中华民国代替清王朝。 —据徐中约《中国近代史》等整理

阅读材料,结合所学知识,指出材料中“成中国之巨祸”的历史事件,概述“激进的改革”思想产生于19世纪末的历史动因。

事件:中日甲午战争。

动因:洋务运动失败;半殖民地半封建化程度大大加深;民族危机加剧。

1、变革思因

2、变革内容及结果

改革都以失败告终

维新变法 清末新政 民国时期改革

政治 裁撒冗员和不必要的机构 ;允许官民上书言事 减冗衙,裁吏役,修刑律 中华民国一定程度

上实现了民族的平等

经济 保护并奖励各行业发展;奖励发明创造;提倡私人办实业;改革财政等。 立商部,兴实业, 振农业 颁布了一系列有利于资本主义经济发展的措施

文教 改革科举制度,开经济特科;开办学堂,改造旧式书院;翻译书籍,公派留学等。 废科举,建学堂, 兴留学 学校不拜孔子

不读四书五经

军事 精练陆军,改习洋操,行征兵制,兴办兵厂 改军制,扩新军

政治民主化

教育近代化

经济工业化

军队近代化

史料1:戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。……成为最自觉的承担时代使命的社会力量。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

史料2:清末新政也表明了现代化潮流的不可抗拒性,历史终于走到了这一步。它以自身毁灭为代价,为适应开放的新形势而培植了现代化的动力,为中国人全面拥抱现代化创造了比之前更好的条件……

——忻平《清末新政与现代化进程》

史料3:由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

——《国家制度与社会治理》

史料2:官员尸位素餐、苛捐杂税激增、改革与财力脱节、官场奢靡依旧……正是在这种背景下,城乡下层群众的自发反抗斗争,即当时人所称的“民变”,也愈益高涨起来……最后终于导致了辛亥革命的爆发。

——戴鞍钢《清末新政为何会失败》

史料1:P24页历史纵横

中国近代改革的结局带给我们什么启示?

国家统一和民族独立是改革的重要前提

探究:结合材料,讨论这些改革为什么会失败?

触犯守旧势力利益

清朝统治腐败

政局动荡、未统一

小结2、为独立而变——中国古代变法和改革

谭嗣同在戊政变发生后,拒绝出走日本,说:各国变法无不流血而成,中国变法流血,就从我开始吧。被捕后,他视死如归,在狱中写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,后从容就义。——p28学习拓展

戊戌六君子被杀 谭嗣同英勇就义

爱国主义

大无畏

没有共产党就没有新中国

只有社会主义才能救中国

三、为复兴而变——中国当代改革

求变 求新

学习聚焦:社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革。中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。改革开放成为实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中华人民共和国史发展线索

1949

1956

1966

1976

1978

新时期

1992

1953

过渡时期

文革

1958

全面建设时期

2001

社会主义制度建立

三大改造完成

特色社会主义道路开辟

十一届三中全会

三、为复兴而变——中国当代改革

社会主义改造

社会主义政治制度体系初步构成

1953年 ———————— 1956年

三大民主政治制度

(一根二基)

社会主义经济制度初步建立

一.过渡时期——深刻转变

1949--1952

政权巩固

经济恢复

你如何理解社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革?

社会主义基本制度确立

土地改革

“八字方针”

初步建立起进行现代化建

设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

1958年

总路线

大跃进

人民公社化运动

两头好 中间差

1956

《论十大关系》

中共八大

良好开端

二.全面建设社会主义时期——探索时期

1960年

1966年

1.改革开放

1978年中共十一届三中全会

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)

→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)

→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)

→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)

→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

三.社会主义现代化建设新时期

回顾《中外历史纲要》上第28课p170-171

2、十八大以来——深化改革

(1)中共十八大——确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

(2)中共十八届三中全会——总目标

(3)中共十九大——指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

(4)中共十九届四中全会——对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。

A、历程

B、成就

从经济体制改革

全面深化经济﹑政治﹑文化﹑社会﹑生态文明体制和党的建设体制改革﹑

C、意义

改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象

改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人的面貌、中国共产党的面貌。40多年来的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招 ,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。 P27最后1段

2、十八大以来——深化改革

第4课 中国历代变法和改革

商鞅徙木立信 戊戌六君子被杀 十一届三中全会召开

求变 求新

抓住两个问题:

为何非变革不可?应对什么问题?

做出什么变革?结果如何?

商鞅(约公元前390—前338)

北魏孝文帝拓跋宏(467—499)

王安石(1021—1086)

张居正(1525—1582)

一、为统一而变——中国古代变法和改革

立封建促统一

行汉化促融合

固封建促富强

P22学习聚焦:顺应时代潮流的改革,推动了生产力的发展,促进了社会进步和民族交融。但改革过程充满了曲折与艰辛。

商鞅变法

吴起变法

邹忌改革

李悝变法

申不害变法

适应社会变动

实现富国强兵

(1)经济

(2)政治

(3)文化

铁器牛耕,生产力发展

井田制瓦解,封建土地私有制兴起

诸侯争霸,分封制、宗法制遭破坏

新兴地主阶级要求改革

士阶层壮大

百家争鸣,思想解放

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

1. 商鞅变法

一、为统一而变——中国古代变法和改革

变革思因(唯物史观视角)

目的

内容

意义

富国强兵,建立适应新兴地主要求的君主官僚政治

①经济:a重农抑商、奖励耕织

b“废井田,开阡陌”,确立封建土地私有制

c统一度量衡、货币;

②军事:①废除世卿世禄制,奖励军功,设立军功爵制度;

③政治:①废分封,建立县制 ,强化中央集权;②(严格刑罚)推行什伍连坐制度; ③ 规定轻罪重刑。

④思想上:焚烧诗书

富国

强兵

集权

1. 商鞅变法

变革内容

秦统一中国

商鞅处理太子的师傅

商鞅被车裂

商君虽死,而秦卒行其法。

——《史记》

思考:

商鞅为何遭到车裂?

为何秦人不怜?

人被车裂,新法为何仍能继续推行?

1. 商鞅变法

变革结果

立封建促统一

推动奴隶制社会向封建制社会转型

材料:“车裂商君者何也?大臣苦法而细民恶治也。”

——《韩非子集解》

一、为统一而变——中国古代变法和改革

2. 北魏孝文帝改革

北魏迁都洛阳前孝子郭巨画像

北魏迁都洛阳后孝子郭巨画像

北魏孝文帝改革

灾难与民族交融并存,

民族交融成为历史发展潮流。

背景

内容

意义

(1)北魏统一北方;(2)民族融合趋势和社会矛盾(土地兼并)激化

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

均田制

三长制

俸禄制

租调制

国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。促进北方经济发展。

采用邻、里、党 的乡官组织,抑制地方豪强荫庇大量户口。

推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污。

规定一对夫妇每年向政府缴纳粟二石(称为租),帛或布一匹(称为调),减轻农民负担。

孝文帝变革内容及结果

后期:孝文帝改革内容

迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉话、通婚姻

行汉化促融合

实质性汉化

北魏晚年六镇之乱,乃塞上鲜卑族对于魏孝文帝所代表拓跋氏历代汉化政策之一大反动, ……高欢、宇文泰俱承此反对汉化保存鲜卑文化之大潮流而兴起之枭杰也。" ——陈寅恪

①北宋明朝是否面临同样的问题呢?请结合地图和史料回答。

是;

北宋:汉族和契丹族党项族,政治腐败,财政困难,农民起义不断;

明朝:汉族和蒙古族女真族,政治腐败,府库空虚,土地兼并严重,农民起义不断;

②改革的共同目的是什么呢?

缓和矛盾;制度更新;富国强兵;

一、为统一而变——中国古代变法和改革

3. 王安石变法、张居正改革

材料1: 明中叶后皇帝不临朝成为惯例,嘉靖皇帝深居内宫,修仙练道,三十年不理政;隆庆皇帝在位六年,极少审批公文,遇有国家大事,听任群臣争议,一言不发,有人竟以为他是哑巴。人们愤愤地指出:“嘉隆以来,纪纲颓坠,法度凌夷”。万历新政之前,国家财政每年巨亏300万两白银。——摘选自刘志琴《张居正评语》

材料2:自嘉靖以来,当国者政以贿成,吏朘民膏以媚权贵,而继秉国者又务一切姑息之政,为逋负渊薮,以成兼并之私.私家日富,公室日贫,国匮民穷,病实在此。

——张居正《答应天巡抚宋阳山论均粮足民》

背景

内容

意义

北宋政治腐败,财政困难,边患严重,农民起义不断;

范仲淹的“庆历新政”改革触犯大地主大官僚利益失败;

积弱

积贫

冗兵

冗官

冗费

富国强兵

兵

权

钱

兵农合一

改革科举、批判恩荫

向农民提供农业贷款

拨巨资从事商业经营

巩固封建统治

庆历七年(1047,王安石被任命为鄞县知县。他在鄞县任上呆了三年,王安石创青苗法、兴修水利,留下了不错的政绩和好的口碑,也留下了自己早夭的长女。

王安石变革内容及结果

固封建促富强

材料:遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。……蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。 ——《京本通俗小说 拗相公》

背景

内容

结果

明中后期,政治日益腐败,土地兼并严重,国库亏空严重,农民起义不断,统治危机不断加深;殖民入侵,边患严重。

政 治 (整顿吏治) 课吏职,信赏罚、考成法 军 事 (边防新政) 内修防备 积极操练兵马

加固长城

外示羁縻 改善汉蒙关系,

加强互市友好

经 济 (赋税改革) 清丈田地 一条鞭法 张居正变革内容及结果

固封建促富强

一条鞭法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。

作用:简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

他说:“能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。”

他是梁启超的老师......

梁启超(1873—1929)

慈禧(1835—1908)

二、为独立而变——中国近代的改革探索

变法图强

政府自救

康有为(1858—1927)

孙中山(1866年-1925年)

民主探索

慈禧(1835—1908)

观万国之势,能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。

——康有为《上清帝第六书》

P23学习聚焦:戊戌变法失败了,但它在社会上起到了思想启蒙作用、 促进了中国人民的觉醒。清末新政和民国时期的改革,也大多没有成功。

自1885年中国在中法战争失败后,有限现代化的弱点已很明,显1894年的那场大败更“成中国之巨祸”,无可否认地证明了洋务运动的失败。学者、官员基至是皇帝和皇太后,都认为需要一场更彻底的变革,尽管他们对变革的性质、范围和领导权的问题存有分歧。中国思想界认识到,只有一场激进的改革,甚或革命,才可拯救中国。进步人士倡导体制重组;激进人士则主张革命,以中华民国代替清王朝。 —据徐中约《中国近代史》等整理

阅读材料,结合所学知识,指出材料中“成中国之巨祸”的历史事件,概述“激进的改革”思想产生于19世纪末的历史动因。

事件:中日甲午战争。

动因:洋务运动失败;半殖民地半封建化程度大大加深;民族危机加剧。

1、变革思因

2、变革内容及结果

改革都以失败告终

维新变法 清末新政 民国时期改革

政治 裁撒冗员和不必要的机构 ;允许官民上书言事 减冗衙,裁吏役,修刑律 中华民国一定程度

上实现了民族的平等

经济 保护并奖励各行业发展;奖励发明创造;提倡私人办实业;改革财政等。 立商部,兴实业, 振农业 颁布了一系列有利于资本主义经济发展的措施

文教 改革科举制度,开经济特科;开办学堂,改造旧式书院;翻译书籍,公派留学等。 废科举,建学堂, 兴留学 学校不拜孔子

不读四书五经

军事 精练陆军,改习洋操,行征兵制,兴办兵厂 改军制,扩新军

政治民主化

教育近代化

经济工业化

军队近代化

史料1:戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。……成为最自觉的承担时代使命的社会力量。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

史料2:清末新政也表明了现代化潮流的不可抗拒性,历史终于走到了这一步。它以自身毁灭为代价,为适应开放的新形势而培植了现代化的动力,为中国人全面拥抱现代化创造了比之前更好的条件……

——忻平《清末新政与现代化进程》

史料3:由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,这些改革多以失败告终。

——《国家制度与社会治理》

史料2:官员尸位素餐、苛捐杂税激增、改革与财力脱节、官场奢靡依旧……正是在这种背景下,城乡下层群众的自发反抗斗争,即当时人所称的“民变”,也愈益高涨起来……最后终于导致了辛亥革命的爆发。

——戴鞍钢《清末新政为何会失败》

史料1:P24页历史纵横

中国近代改革的结局带给我们什么启示?

国家统一和民族独立是改革的重要前提

探究:结合材料,讨论这些改革为什么会失败?

触犯守旧势力利益

清朝统治腐败

政局动荡、未统一

小结2、为独立而变——中国古代变法和改革

谭嗣同在戊政变发生后,拒绝出走日本,说:各国变法无不流血而成,中国变法流血,就从我开始吧。被捕后,他视死如归,在狱中写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,后从容就义。——p28学习拓展

戊戌六君子被杀 谭嗣同英勇就义

爱国主义

大无畏

没有共产党就没有新中国

只有社会主义才能救中国

三、为复兴而变——中国当代改革

求变 求新

学习聚焦:社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革。中共十一届三中全会开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。改革开放成为实现中华民族伟大复兴的关键一招。

中华人民共和国史发展线索

1949

1956

1966

1976

1978

新时期

1992

1953

过渡时期

文革

1958

全面建设时期

2001

社会主义制度建立

三大改造完成

特色社会主义道路开辟

十一届三中全会

三、为复兴而变——中国当代改革

社会主义改造

社会主义政治制度体系初步构成

1953年 ———————— 1956年

三大民主政治制度

(一根二基)

社会主义经济制度初步建立

一.过渡时期——深刻转变

1949--1952

政权巩固

经济恢复

你如何理解社会主义基本制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革?

社会主义基本制度确立

土地改革

“八字方针”

初步建立起进行现代化建

设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

1958年

总路线

大跃进

人民公社化运动

两头好 中间差

1956

《论十大关系》

中共八大

良好开端

二.全面建设社会主义时期——探索时期

1960年

1966年

1.改革开放

1978年中共十一届三中全会

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)

→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)

→明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)

→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)

→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。到2010年,成为仅次于美国的第二大经济体。

三.社会主义现代化建设新时期

回顾《中外历史纲要》上第28课p170-171

2、十八大以来——深化改革

(1)中共十八大——确定全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

(2)中共十八届三中全会——总目标

(3)中共十九大——指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标列为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

(4)中共十九届四中全会——对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。

A、历程

B、成就

从经济体制改革

全面深化经济﹑政治﹑文化﹑社会﹑生态文明体制和党的建设体制改革﹑

C、意义

改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象

改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人的面貌、中国共产党的面貌。40多年来的实践充分证明,改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝,是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路,是决定当代中国命运的关键一招 ,也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。 P27最后1段

2、十八大以来——深化改革

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理