第二单元 官员的选拔与管理 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 第二单元 官员的选拔与管理 课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-18 16:38:38 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第二单元 官员的选拔与管理

二、 西方的文官制度

一、中国古代官员的选拔与管理

三、近代以来中国的官员选拔与管理

1、了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

学习目标

2、了解中国科举制与西方近代文官制度的渊源关系,知道西方近代文官制度的特点及其影响

3、了解中国古代科举制和西方近代文官制度对近现代中国公务员制度的影响

中国古代官员的选拔与管理

朝代 选官制度 考核制度 监察制度

西周

春秋、战国

秦朝

汉朝 魏晋

隋唐

两宋

元

明

清

自主复习

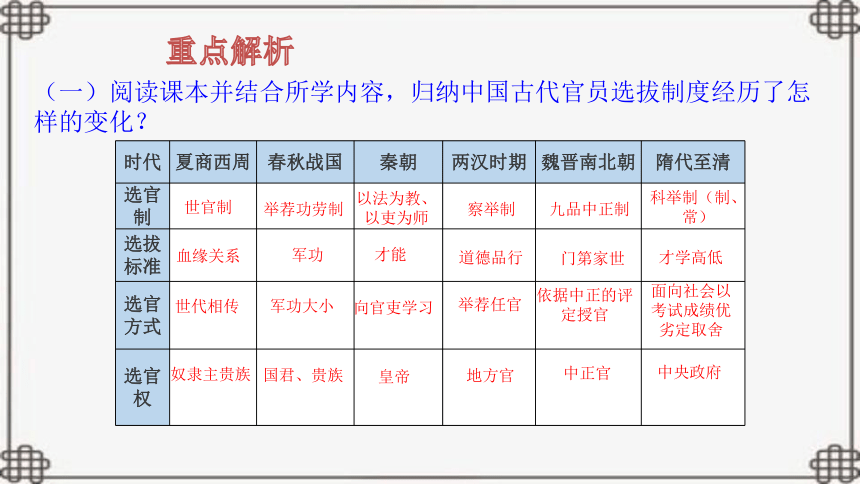

(一)阅读课本并结合所学内容,归纳中国古代官员选拔制度经历了怎样的变化?

时代 夏商西周 春秋战国 秦朝 两汉时期 魏晋南北朝 隋代至清

选官制

选拔标准

选官方式

选官权

世官制

血缘关系

世代相传

奴隶主贵族

察举制

道德品行

举荐任官

地方官

九品中正制

门第家世

依据中正的评定授官

中正官

科举制(制、常)

才学高低

面向社会以考试成绩优劣定取舍

中央政府

举荐功劳制

军功

军功大小

以法为教、以吏为师

才能

向官吏学习

国君、贵族

皇帝

重点解析

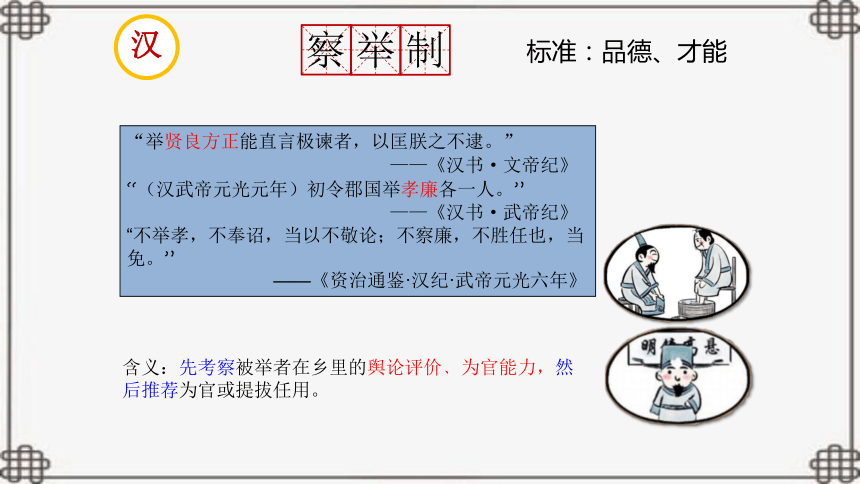

察

举

制

标准:品德、才能

“举贤良方正能直言极谏者,以匡朕之不逮。”

——《汉书·文帝纪》

“(汉武帝元光元年)初令郡国举孝廉各一人。”

——《汉书·武帝纪》

“不举孝,不奉诏,当以不敬论;不察廉,不胜任也,当免。”

——《资治通鉴·汉纪·武帝元光六年》

含义:先考察被举者在乡里的舆论评价﹑为官能力,然后推荐为官或提拔任用。

汉

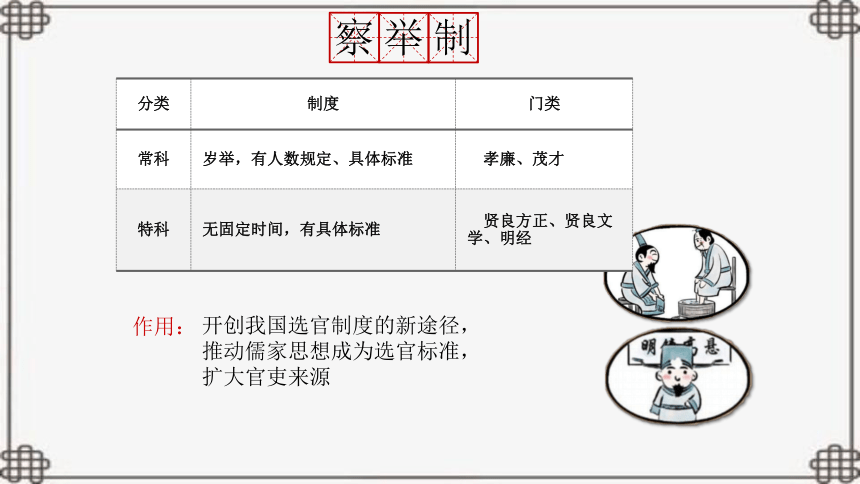

察

举

制

分类 制度 门类

常科 岁举,有人数规定、具体标准 孝廉、茂才

特科 无固定时间,有具体标准 贤良方正、贤良文学、明经

开创我国选官制度的新途径,推动儒家思想成为选官标准,扩大官吏来源

作用:

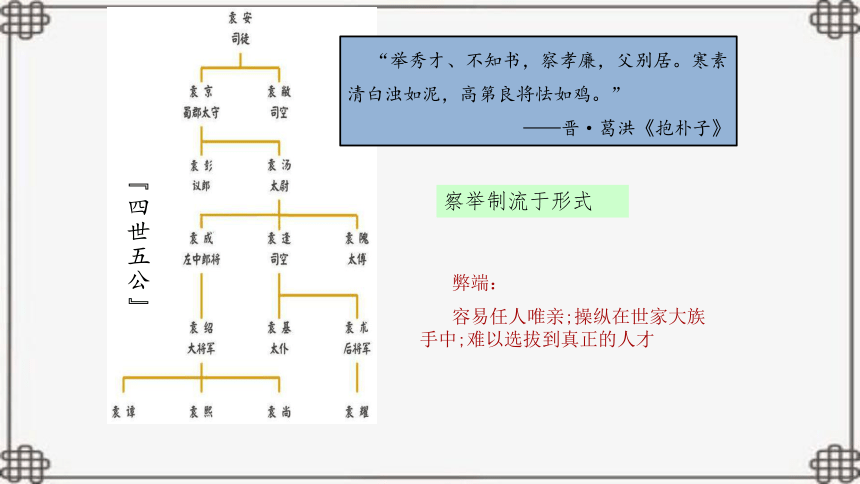

“四世五公”

“举秀才、不知书,察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”

——晋·葛洪《抱朴子》

察举制流于形式

弊端:

容易任人唯亲;操纵在世家大族手中;难以选拔到真正的人才

汉代征辟制

汉代选官制度除了察举制以外,还有征辟制。察举制自下而上选拔人才,征辟制则自上而下选拔官吏,主要由皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。

知识延伸

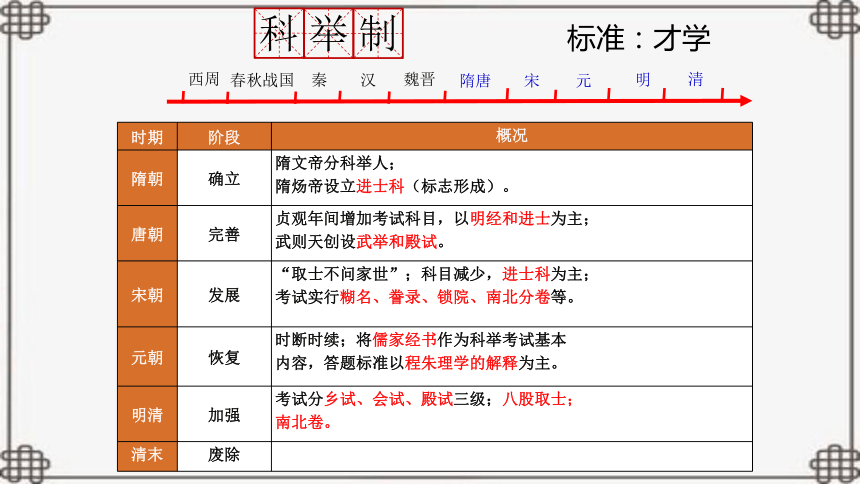

标准:才学

时期 阶段 概况

隋朝 确立 隋文帝分科举人;

隋炀帝设立进士科(标志形成)。

唐朝 完善 贞观年间增加考试科目,以明经和进士为主;

武则天创设武举和殿试。

宋朝 发展 “取士不问家世”;科目减少,进士科为主;

考试实行糊名、誊录、锁院、南北分卷等。

元朝 恢复 时断时续;将儒家经书作为科举考试基本

内容,答题标准以程朱理学的解释为主。

明清 加强 考试分乡试、会试、殿试三级;八股取士;

南北卷。

清末 废除

科

举

制

清

西周

春秋战国

汉

魏晋

隋唐

宋

秦

元

明

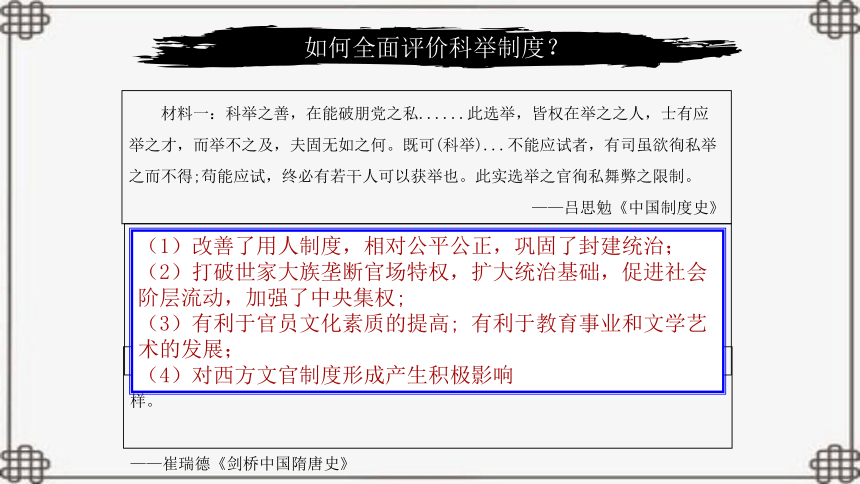

材料一:科举之善,在能破朋党之私......此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)...不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

如何全面评价科举制度?

材料二:贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下.....即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣....因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料三:为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。

——崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

(1)改善了用人制度,相对公平公正,巩固了封建统治;

(2)打破世家大族垄断官场特权,扩大统治基础,促进社会阶层流动,加强了中央集权;

(3)有利于官员文化素质的提高; 有利于教育事业和文学艺术的发展;

(4)对西方文官制度形成产生积极影响

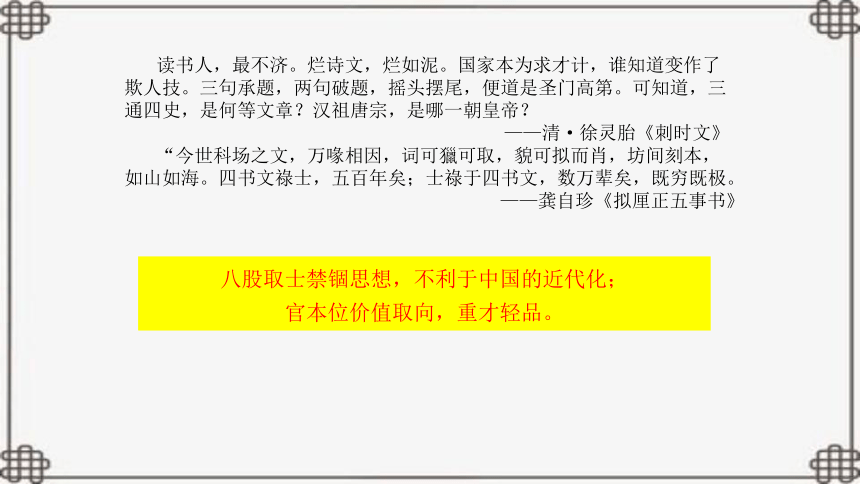

读书人,最不济。烂诗文,烂如泥。国家本为求才计,谁知道变作了欺人技。三句承题,两句破题,摇头摆尾,便道是圣门高第。可知道,三通四史,是何等文章?汉祖唐宗,是哪一朝皇帝?

——清·徐灵胎《刺时文》

“今世科场之文,万喙相因,词可獵可取,貌可拟而肖,坊间刻本,如山如海。四书文祿士,五百年矣;士祿于四书文,数万辈矣,既穷既极。

——龚自珍《拟厘正五事书》

八股取士禁锢思想,不利于中国的近代化;

官本位价值取向,重才轻品。

中国古代选官制度呈现什么样的规律?

选官标准:由家世门第演变为学识才学,趋向科学和公平。

选官方式:由世袭、推荐到考试,趋向公平、公开、公正。

选官权力:选官权从地方受过中央,体现了中央集权的加强。

选官形式:从形式多样到八股趋势,逐渐走向僵化单一。

(二)官员考核

朝代 考核制度或归属部门 考核时间 考核对象 考核结果

秦汉 上计制 每年岁末 地方行政长官 官员赏罚的依据

隋唐 两宋 尚书省吏部负责考核 每年 九品以上官员 官员升降的依据

明朝 考满 三年、六年、九年 任职期满的官员 分三等,是决定官员升降的依据

考察 三年 外地官员 查处官员贪、酷和作为

六年 京官 清朝 京察 三年 京官 官员奖惩的依据

大计 外省官员 中国古代官员考核制度

秦汉到明清政府对官员的考核标准发生了怎样的变化?

考核制度渐趋严密

从以道德或功绩为主的单一的考核标准发展为道德、才能与功绩相结合的考核标准。

目的:选贤任能;劝善惩恶;激励上进;巩固统治;保障政府行政效率

清

西周

春秋战国

汉

魏晋

隋唐

宋

秦

元

明

世官制

举荐功劳制

以法为教,以吏为师

察举制

九品中正制

科举制

官员选拔

官员考核

上计制

考核大多流于形式

吏部

考课

考满

考察

京察

大计

清

西周

春秋战国

汉

魏晋

隋唐

宋

秦

元

明

世官制

举荐功劳制

以法为教,以吏为师

察举制

九品中正制

科举制

官员选拔

上计制

考核大多流于形式

吏部

考课

考满

考察

京察

大计

秦汉到明清政府对官员的监察发生了怎样的变化?

御史大夫

监察史

十三州

刺史

御史台

全国分为10道监察区

台谏合一

地方划分路为监察区、通判

御史台

行御史台、

肃政廉访司

都察院、

六科给事中

十三道巡按御史、各省提刑按察司、总督、巡抚

官员监察

官员考核

中央

地方

监察系统趋于严密,监察机构权力扩大;监察法规逐渐完善。

特点

评价

积极作用

在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权;谏正皇帝过失,防止决策失误等方面发挥了重要作用

不能从根本上约束皇帝的无上权力;

也不能杜绝官僚队伍的腐败和低效现象

局限性

中国古代监察制度发展的特点及影响。

一、垂直管理,组织独立,以轻制重

二、重视监察官的选拔

三、皇帝拥有最高检察权

四、监察活动法律化,监察方式多样化

典型例题

1.汉宣帝诏云:“其令郡国举孝弟(悌)、有行义闻于乡里者各一人。”“行义闻于乡里者”就是在郡国乡里受到舆论好评的人物。这说明汉代察举制( )

A.有利于激发官民的责任感

B.重视乡论与德行的考察

C.存在地方独揽选官的现象

D.孝廉成为选官唯一标准

B

典型例题

2.曹魏实行九品中正制之初,中正由现任中央职官兼任,须“德充才盛”,经郡国长官推举,报请司徒确认并予以任命。这表明九品中正制实行之初( )

A.无法为政府选拔优秀的人才

B.有利于推动官僚政治的形成

C.彻底改变了乡里评议的传统

D.顺应了加强中央集权的趋势

D

典型例题

3.皇帝派遣亲信宦官实施监察是唐代监察地方行政的一种重要方式。贞观年间,唐太宗曾委派宦官巡察西南夷,代表皇帝整饬吏治、审理冤屈,拥有专断之权。这一做法( )

A.是三省制废弛的结果 B.强化了中央集权制度

C.使宦官掌握了监察权 D.保证了国家政治清明

B

典型例题

4.宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.杜绝了世家大族入仕 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.实现了人尽其才目标

C

典型例题

5.明代近80%的进士出身于非进士家族,其中43.34%的进士出身于上三代皆为平民的家庭。清代仍有32%的进士出自平民。这反映了明清时期的科举制( )

A.提高了基层官员的地位 B.选拔人才注重实践能力

C.考试选拔程序更加公正 D.有利于社会阶层的流动

D

PART ONE

西方的文官制度

出现的背景

制度的特点和影响

传统官制度存在弊端

制度的建立

时代需求

19世纪初区分政务官与事务官

建立:英国

19世纪中后期最终确立文官制度

扩展:美、法、德、日先后建立

考试择优

职务常任

政治中立

西方的文官制度

影响

提高国家治理能力

易滋生官僚习气和僵化现象

特点

自主复习

西方文官制度的特点与影响 生涯 类别 特点 影响

入职 录用方式 人才要求 公平选拔 择优录用 规范了文官的选用与管理,为国家治理提供了优秀人才

任职 工作原则 政治中立 职务常任 保证政府工作的稳定性与连续性

晋升 退休 保障机制 完善的晋升与退休制度 保证了文官忠于职守的工作积极性,提升工作效率

局限:生官僚主义和僵化习气;影响工作效率;加重财政负担

通过英国文官制度确立及发展的进程,我们得出什么认识?

从19世纪初英国文官任用制度的初步确立到20世纪中期的撒切尔夫人改革,英国文官任用制度经历了一系列进程。回顾英国文官任用制度的发展的整个历程,我们不难发现,它有着自己鲜明的特点,渐进性的特点。英国文官任用制度从产生之日起,就伴随着时代前进的步伐,在不断地发展、变化着。不同的时期,都有某些过时的旧制度退出历史舞台,也有某些适应形势需要的新制度产生出来。但这些变化都是徐缓渐进式的,这样,旧制度在消失之前,总有一段逐步萎缩、蜕化期,新的文官任用制度在诞生之前,也基本上都有一段逐步孕育和成长时期。这样的制度变迁,相对平稳,避免了很多不必要的社会动荡。

——范文超《英国文官任用制度变迁初探——以新制度经济学为视角》

(1)英国文官制度的发展经历了一个由浅入深、由简单到复杂、由低级到高级的不断完善的过程;

(2)制度的改革具有渐进性、长期性、艰巨性以及连续性,任何一个制度在形成过程中都有继承、都有创新。

典型例题

6.18世纪末英国的执政党一上台便利用权力巩固自己的政治基础,培植政治小集团,官员的任命只注重政治忠诚而非才干和品格。“政党分赃”一定程度上导致英国出现政治混乱的局面。这反映当时英国( )

A.代议制民主尚需完善

B.君主立宪制有名无实

C.封建势力根深蒂固

D.国家权力被贵族控制

A

典型例题

7.19世纪英国进行了文官制度改革,确立了“政治中立”的原则,规定在任的文官不得参与任何党派的政治活动,不能介入党派间的政治斗争。这一举措的实施( )

A.体现了议会对政党的监督 B.阻滞了政党政治的正常发展

C.说明政党斗争决定内阁政策 D.有利于国家政治的有序运行

D

英国文官制度的历史,既是一部中外交流史,又是一部政治史。阅读材料,回答问题。材料 中国的科举制度早在16世纪就通过英文版的《大中华帝国史)一书被介到英国,从1570年到1870年关于中国科举制的英文版论文和专著就有78种之多,在英文体《绅士杂志》,《伦杂志》《雾杂志》等纷纷刊载着关于中国科举制的文章。19世纪,英国对中国问题的研究方兴未艾。科举制是一个热点,英国学者如郭士立、麦都思、密边乐在介解科举制的同时,都强烈呼吁英国政府按科举制原则对选官制度进行改革。密迪乐还运用竟争性考试的办法进行了对英駐广州机构办事员的录用工作,这成为当时西方学习的典范。科举制之所以受到英国人的推崇,是因为它适应了英国当时社会的需要,而英国现存的政党分肥制使从事具体事务的文官也往往因议员或内成员的更替而更换……1853年《关于建立常任英国文官制度的报告》为基础、以1855年英国文官委员会主持普通文职文员公开竟争性考试为雏形、以1870年枢密院令为标志的与科举制形式非常相似的英国文官制度基本确立。——编自刘海波《英国文官制度与科举制的渊源)等结合英国文官制度的确立,说明英国文官制度的确立史就是中国科举制度的“宣传史

16世纪以来,随着新航路的开辟和西欧各国的对外扩张,当时仍是世界大国与强国的中国成为西方国家了解和研究的重要对象,中国的科举制等传入西方。19世纪以来,随着工业革命的不断深入,启蒙思想不断宣传,英国对国家政治发展的规范化、专业化要求越来越高,同时由于传统文官制度弊端不断凸显,英国更希望找到一种更加公平合理的文官制度。于是讲究公平公正的科举制得到更多的青睐,英国兴起了科举制度宣传热。进入19世纪中期,随着英国内阁制、政党制和议会制度的发展,英国文官制度的改革日益切,同时英国对中国科举制的宣传与实践更为充分,最终促成了英国科举制——文官制度的确立。

三、近代以来中国的官员选拔与管理

中国的近代以来中国的官员选拔与管理

晚清选官制度的变革

科举制度的变化:背景、表现

选官制度的变化:背景、官制改革、选官制度

民国时期的官员选拔制度

南京临时政府时期:文官制度草创

(依据、内容、意义)

北洋政府时期:文官制度建立

( 考试制度、甄别制度 )

南京国民政府时期:文官制度新发展

(措施、特点、评价)

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

改革开放前:措施、内容

改革开放后:干部、公务员

自主复习

一. 晚清选官制度的变革

裁减冗署冗官,改总理衙门为外务部,陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,瓦解了传统的六部建制

规定自高等小学以上,毕业考试结果分五等

一般中等以上者都获相应的奖励出身,并被授以官职或得以升学

奖励出身大致分为翰林、进士、举人、贡生,生员5级

学习聚焦:

废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

思考:结合图表,提炼晚清官员选拔发生了怎样的变化?

时间 事件

1898

1901

新政开始后

1904

1905

1906

加设经济特科,选拔经时济变之才

废八股,改试策论,以时务策命题

实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂

进行官制改革……;对选官制度进行部分更新,……

颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成

确立了留学毕业生选官制度

准袁世凯、张之洞等人立停科举制之奏,科举制度废除

责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途.

②内容:

四书五经

经时济变

①形式:

科举选官

学堂、留学毕业生选官

③目的:

选拔官吏

育人、取才合于一途

背景

内容

评价

重新设计颁布政府人事制度,"官吏"称谓逐渐被"公务员"代替;

以北洋政府的文官制度为基础;

继承、吸收了中国传统考试监察和西方文官制度的精华;

①1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,

1933年颁布的《公务员任用法》,标志着公务员制度建立。

②公务员的选任由考试院负责,

1929年公布《考试法》,又颁布一系列法规。

①确立了孙中山关于文官考试的思想主张;

②允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

③实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

南京国民政府时期(1927-1949年)的公务员制度

特点

③对一般在职人员,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

中西合璧,古今结合;

考试选拔

以立法形式确立

确立了孙中山关于文官考试的思想主张

允许女子参加考试,更开放、更公平

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

新中国成立后,逐渐建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

干部制度的建立

在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

干部制度的改革

1993年,公务员制度开始推行。2005年,全国人大常委会理制度。通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。公务员考录工作也正式进入法制化轨道。

公务员制度改革

1

2

3

现代中国公务员制度与西方文官制度的主要区别。

加深认识:

1.没有一成不变的制度,也没有放之四海而皆准的制度。

2.现代公务员制度,是适合我国国情的,推动了各项事业的发展。我们要坚定制度自信!

西方 中国

法定范围

选用标准

性质划分

政治原则

服务对象

多数国家公务员仅指中央一级,不包含地方政府公职人员

包含中央和地方各级公职人员

注重通才或专才,基本把业务知识和工作能力作为主要条件

德才兼备,并贯穿公务员的考试、录用、管理、晋升、奖惩等各环节

西方分政务官和事务官,政务官随政党竞选成败而进退,事务官保持稳定,两者之间不能专任

没有政务官和事务官划分,各级各类公务员根据需要可以相互转任

(不搞“两官分途”)

政治中立,不受党派干预,不得参加党派政治活动,公务活动中不带有党派政治倾向

不搞政治中立,党管干部,公务员始终与党中央保持高度一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策

政府,受雇于政府,服从政府需要,维护政府利益

人民,做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督

典型例题

8.戊戌变法时光绪帝曾宣布科举一律废八股,改试策论;1901年清廷又下诏,乡会试均不准用八股文程式。八股文的废除( )

A.有利于读书人脱离思维固化

B.直接导致新式学堂的普及

C.使中国实现了教育的近代化

D.标志着中国科举制的废除

A

典型例题

9.北洋政府规定符合下列条件者可参加司法官考试的“甄录试验”:曾任推事或检查官,继续办理审判或检查事务3年以上者;曾任法部秋审要差,确有成绩者;曾任督抚臬司等刑幕5年以上,品学夙著,经该署长官或荐任以上京官证明者。这体现了北洋政府( )

A.公务员选拔的开放性

B.文官选拔任人唯亲

C.司法体制的效率较高

D.文官选任注重经验

D

典型例题

10.南京国民政府1935年颁布的《公务员任用法》其中一条规定重要职位的“公务员应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”。这一规定的实质是( )

A.剥夺了共产党参政议政的权力

B.调动了公务员的工作积极性

C.有利于政府选拔人才参与政治

D.加强了国民党对政府的控制

D

阅读材料,完成下列要求。材料清末改革科举的主将梁启超在戊戌变法失败后逃亡国外,亲眼看到欧美、日本等国借鉴科举实行文官考试的作用。1910年,也就是废除科举的五年之后,他明确说:“夫科举非恶制也”。根据材料并结合所学知识,对材料中梁启超评价科举制度的观点进行探讨。(说明:对该观点赞成、反对或另有观点均可;要求:观点明确、史论结合、史实准确。)

示例1:赞同梁启超的科举非恶制的观点。论证:科举制度通过考试选拔人才,打破特权阶层对仕途的垄断,扩大了中央政权的社会基础;科举制为士子创造了相对平等的竞争机会,读书人可以自由报考,促进社会阶层的流动;通过科举选拔,人才不断更新,提高了国家官员队伍的素质,成为中华帝国长期保持繁荣的制度保障之一;欧美资本主义国家借鉴了科举制度,建立了文官考试制度,选拔国家行政管理人才,促进了社会发展。由此可见,科举制对中国、乃至对欧美的社会发展都产生过重大的推动作用,是好的人才选拔制度。

示例2:不赞同梁启超的科举非恶性制的观点。认证:明清时期,科举考试内容局限于“四书五经”,实行八股取士,科举禁锢了人们的思想,扼杀了创造性,成为维护专制统治的工具;鸦片战争以来,列强加紧侵略中国,民族危机深重,西学进一步传播,当时中国要救亡图存、发展经济,必须发展新式教育,培养实用人才,而科举考试内容完全排除科学技术,扼制了中国科技的发展,1905年,科举制度被废除,说明这一制度已无法适应时代的要求;科举制是中国封建政治体制中的一种文官选拔制度,其考试内容、形式都受制于封建皇权,其弊端非常明显。由此可见,明清以来的科举制严重阻碍了中国社会的发展,它的终结是历史的必然,梁启超的科举非恶制的观点是不正确的。

示例3:梁启超的科举非恶制的观点是片面的。科举有进步性,也有消极性,应一分为二、辩证地评价。论证:综合示例1、示例2的内容。且一定要论及欧美国家文官选拔。

谢谢您的聆听

THANKS FOR LISTENING! SALUTE!

第二单元 官员的选拔与管理

二、 西方的文官制度

一、中国古代官员的选拔与管理

三、近代以来中国的官员选拔与管理

1、了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

学习目标

2、了解中国科举制与西方近代文官制度的渊源关系,知道西方近代文官制度的特点及其影响

3、了解中国古代科举制和西方近代文官制度对近现代中国公务员制度的影响

中国古代官员的选拔与管理

朝代 选官制度 考核制度 监察制度

西周

春秋、战国

秦朝

汉朝 魏晋

隋唐

两宋

元

明

清

自主复习

(一)阅读课本并结合所学内容,归纳中国古代官员选拔制度经历了怎样的变化?

时代 夏商西周 春秋战国 秦朝 两汉时期 魏晋南北朝 隋代至清

选官制

选拔标准

选官方式

选官权

世官制

血缘关系

世代相传

奴隶主贵族

察举制

道德品行

举荐任官

地方官

九品中正制

门第家世

依据中正的评定授官

中正官

科举制(制、常)

才学高低

面向社会以考试成绩优劣定取舍

中央政府

举荐功劳制

军功

军功大小

以法为教、以吏为师

才能

向官吏学习

国君、贵族

皇帝

重点解析

察

举

制

标准:品德、才能

“举贤良方正能直言极谏者,以匡朕之不逮。”

——《汉书·文帝纪》

“(汉武帝元光元年)初令郡国举孝廉各一人。”

——《汉书·武帝纪》

“不举孝,不奉诏,当以不敬论;不察廉,不胜任也,当免。”

——《资治通鉴·汉纪·武帝元光六年》

含义:先考察被举者在乡里的舆论评价﹑为官能力,然后推荐为官或提拔任用。

汉

察

举

制

分类 制度 门类

常科 岁举,有人数规定、具体标准 孝廉、茂才

特科 无固定时间,有具体标准 贤良方正、贤良文学、明经

开创我国选官制度的新途径,推动儒家思想成为选官标准,扩大官吏来源

作用:

“四世五公”

“举秀才、不知书,察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。”

——晋·葛洪《抱朴子》

察举制流于形式

弊端:

容易任人唯亲;操纵在世家大族手中;难以选拔到真正的人才

汉代征辟制

汉代选官制度除了察举制以外,还有征辟制。察举制自下而上选拔人才,征辟制则自上而下选拔官吏,主要由皇帝征聘与公府、州郡辟除两种方式。

知识延伸

标准:才学

时期 阶段 概况

隋朝 确立 隋文帝分科举人;

隋炀帝设立进士科(标志形成)。

唐朝 完善 贞观年间增加考试科目,以明经和进士为主;

武则天创设武举和殿试。

宋朝 发展 “取士不问家世”;科目减少,进士科为主;

考试实行糊名、誊录、锁院、南北分卷等。

元朝 恢复 时断时续;将儒家经书作为科举考试基本

内容,答题标准以程朱理学的解释为主。

明清 加强 考试分乡试、会试、殿试三级;八股取士;

南北卷。

清末 废除

科

举

制

清

西周

春秋战国

汉

魏晋

隋唐

宋

秦

元

明

材料一:科举之善,在能破朋党之私......此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)...不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

如何全面评价科举制度?

材料二:贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下.....即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣....因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料三:为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样。

——崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

(1)改善了用人制度,相对公平公正,巩固了封建统治;

(2)打破世家大族垄断官场特权,扩大统治基础,促进社会阶层流动,加强了中央集权;

(3)有利于官员文化素质的提高; 有利于教育事业和文学艺术的发展;

(4)对西方文官制度形成产生积极影响

读书人,最不济。烂诗文,烂如泥。国家本为求才计,谁知道变作了欺人技。三句承题,两句破题,摇头摆尾,便道是圣门高第。可知道,三通四史,是何等文章?汉祖唐宗,是哪一朝皇帝?

——清·徐灵胎《刺时文》

“今世科场之文,万喙相因,词可獵可取,貌可拟而肖,坊间刻本,如山如海。四书文祿士,五百年矣;士祿于四书文,数万辈矣,既穷既极。

——龚自珍《拟厘正五事书》

八股取士禁锢思想,不利于中国的近代化;

官本位价值取向,重才轻品。

中国古代选官制度呈现什么样的规律?

选官标准:由家世门第演变为学识才学,趋向科学和公平。

选官方式:由世袭、推荐到考试,趋向公平、公开、公正。

选官权力:选官权从地方受过中央,体现了中央集权的加强。

选官形式:从形式多样到八股趋势,逐渐走向僵化单一。

(二)官员考核

朝代 考核制度或归属部门 考核时间 考核对象 考核结果

秦汉 上计制 每年岁末 地方行政长官 官员赏罚的依据

隋唐 两宋 尚书省吏部负责考核 每年 九品以上官员 官员升降的依据

明朝 考满 三年、六年、九年 任职期满的官员 分三等,是决定官员升降的依据

考察 三年 外地官员 查处官员贪、酷和作为

六年 京官 清朝 京察 三年 京官 官员奖惩的依据

大计 外省官员 中国古代官员考核制度

秦汉到明清政府对官员的考核标准发生了怎样的变化?

考核制度渐趋严密

从以道德或功绩为主的单一的考核标准发展为道德、才能与功绩相结合的考核标准。

目的:选贤任能;劝善惩恶;激励上进;巩固统治;保障政府行政效率

清

西周

春秋战国

汉

魏晋

隋唐

宋

秦

元

明

世官制

举荐功劳制

以法为教,以吏为师

察举制

九品中正制

科举制

官员选拔

官员考核

上计制

考核大多流于形式

吏部

考课

考满

考察

京察

大计

清

西周

春秋战国

汉

魏晋

隋唐

宋

秦

元

明

世官制

举荐功劳制

以法为教,以吏为师

察举制

九品中正制

科举制

官员选拔

上计制

考核大多流于形式

吏部

考课

考满

考察

京察

大计

秦汉到明清政府对官员的监察发生了怎样的变化?

御史大夫

监察史

十三州

刺史

御史台

全国分为10道监察区

台谏合一

地方划分路为监察区、通判

御史台

行御史台、

肃政廉访司

都察院、

六科给事中

十三道巡按御史、各省提刑按察司、总督、巡抚

官员监察

官员考核

中央

地方

监察系统趋于严密,监察机构权力扩大;监察法规逐渐完善。

特点

评价

积极作用

在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权;谏正皇帝过失,防止决策失误等方面发挥了重要作用

不能从根本上约束皇帝的无上权力;

也不能杜绝官僚队伍的腐败和低效现象

局限性

中国古代监察制度发展的特点及影响。

一、垂直管理,组织独立,以轻制重

二、重视监察官的选拔

三、皇帝拥有最高检察权

四、监察活动法律化,监察方式多样化

典型例题

1.汉宣帝诏云:“其令郡国举孝弟(悌)、有行义闻于乡里者各一人。”“行义闻于乡里者”就是在郡国乡里受到舆论好评的人物。这说明汉代察举制( )

A.有利于激发官民的责任感

B.重视乡论与德行的考察

C.存在地方独揽选官的现象

D.孝廉成为选官唯一标准

B

典型例题

2.曹魏实行九品中正制之初,中正由现任中央职官兼任,须“德充才盛”,经郡国长官推举,报请司徒确认并予以任命。这表明九品中正制实行之初( )

A.无法为政府选拔优秀的人才

B.有利于推动官僚政治的形成

C.彻底改变了乡里评议的传统

D.顺应了加强中央集权的趋势

D

典型例题

3.皇帝派遣亲信宦官实施监察是唐代监察地方行政的一种重要方式。贞观年间,唐太宗曾委派宦官巡察西南夷,代表皇帝整饬吏治、审理冤屈,拥有专断之权。这一做法( )

A.是三省制废弛的结果 B.强化了中央集权制度

C.使宦官掌握了监察权 D.保证了国家政治清明

B

典型例题

4.宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.杜绝了世家大族入仕 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.实现了人尽其才目标

C

典型例题

5.明代近80%的进士出身于非进士家族,其中43.34%的进士出身于上三代皆为平民的家庭。清代仍有32%的进士出自平民。这反映了明清时期的科举制( )

A.提高了基层官员的地位 B.选拔人才注重实践能力

C.考试选拔程序更加公正 D.有利于社会阶层的流动

D

PART ONE

西方的文官制度

出现的背景

制度的特点和影响

传统官制度存在弊端

制度的建立

时代需求

19世纪初区分政务官与事务官

建立:英国

19世纪中后期最终确立文官制度

扩展:美、法、德、日先后建立

考试择优

职务常任

政治中立

西方的文官制度

影响

提高国家治理能力

易滋生官僚习气和僵化现象

特点

自主复习

西方文官制度的特点与影响 生涯 类别 特点 影响

入职 录用方式 人才要求 公平选拔 择优录用 规范了文官的选用与管理,为国家治理提供了优秀人才

任职 工作原则 政治中立 职务常任 保证政府工作的稳定性与连续性

晋升 退休 保障机制 完善的晋升与退休制度 保证了文官忠于职守的工作积极性,提升工作效率

局限:生官僚主义和僵化习气;影响工作效率;加重财政负担

通过英国文官制度确立及发展的进程,我们得出什么认识?

从19世纪初英国文官任用制度的初步确立到20世纪中期的撒切尔夫人改革,英国文官任用制度经历了一系列进程。回顾英国文官任用制度的发展的整个历程,我们不难发现,它有着自己鲜明的特点,渐进性的特点。英国文官任用制度从产生之日起,就伴随着时代前进的步伐,在不断地发展、变化着。不同的时期,都有某些过时的旧制度退出历史舞台,也有某些适应形势需要的新制度产生出来。但这些变化都是徐缓渐进式的,这样,旧制度在消失之前,总有一段逐步萎缩、蜕化期,新的文官任用制度在诞生之前,也基本上都有一段逐步孕育和成长时期。这样的制度变迁,相对平稳,避免了很多不必要的社会动荡。

——范文超《英国文官任用制度变迁初探——以新制度经济学为视角》

(1)英国文官制度的发展经历了一个由浅入深、由简单到复杂、由低级到高级的不断完善的过程;

(2)制度的改革具有渐进性、长期性、艰巨性以及连续性,任何一个制度在形成过程中都有继承、都有创新。

典型例题

6.18世纪末英国的执政党一上台便利用权力巩固自己的政治基础,培植政治小集团,官员的任命只注重政治忠诚而非才干和品格。“政党分赃”一定程度上导致英国出现政治混乱的局面。这反映当时英国( )

A.代议制民主尚需完善

B.君主立宪制有名无实

C.封建势力根深蒂固

D.国家权力被贵族控制

A

典型例题

7.19世纪英国进行了文官制度改革,确立了“政治中立”的原则,规定在任的文官不得参与任何党派的政治活动,不能介入党派间的政治斗争。这一举措的实施( )

A.体现了议会对政党的监督 B.阻滞了政党政治的正常发展

C.说明政党斗争决定内阁政策 D.有利于国家政治的有序运行

D

英国文官制度的历史,既是一部中外交流史,又是一部政治史。阅读材料,回答问题。材料 中国的科举制度早在16世纪就通过英文版的《大中华帝国史)一书被介到英国,从1570年到1870年关于中国科举制的英文版论文和专著就有78种之多,在英文体《绅士杂志》,《伦杂志》《雾杂志》等纷纷刊载着关于中国科举制的文章。19世纪,英国对中国问题的研究方兴未艾。科举制是一个热点,英国学者如郭士立、麦都思、密边乐在介解科举制的同时,都强烈呼吁英国政府按科举制原则对选官制度进行改革。密迪乐还运用竟争性考试的办法进行了对英駐广州机构办事员的录用工作,这成为当时西方学习的典范。科举制之所以受到英国人的推崇,是因为它适应了英国当时社会的需要,而英国现存的政党分肥制使从事具体事务的文官也往往因议员或内成员的更替而更换……1853年《关于建立常任英国文官制度的报告》为基础、以1855年英国文官委员会主持普通文职文员公开竟争性考试为雏形、以1870年枢密院令为标志的与科举制形式非常相似的英国文官制度基本确立。——编自刘海波《英国文官制度与科举制的渊源)等结合英国文官制度的确立,说明英国文官制度的确立史就是中国科举制度的“宣传史

16世纪以来,随着新航路的开辟和西欧各国的对外扩张,当时仍是世界大国与强国的中国成为西方国家了解和研究的重要对象,中国的科举制等传入西方。19世纪以来,随着工业革命的不断深入,启蒙思想不断宣传,英国对国家政治发展的规范化、专业化要求越来越高,同时由于传统文官制度弊端不断凸显,英国更希望找到一种更加公平合理的文官制度。于是讲究公平公正的科举制得到更多的青睐,英国兴起了科举制度宣传热。进入19世纪中期,随着英国内阁制、政党制和议会制度的发展,英国文官制度的改革日益切,同时英国对中国科举制的宣传与实践更为充分,最终促成了英国科举制——文官制度的确立。

三、近代以来中国的官员选拔与管理

中国的近代以来中国的官员选拔与管理

晚清选官制度的变革

科举制度的变化:背景、表现

选官制度的变化:背景、官制改革、选官制度

民国时期的官员选拔制度

南京临时政府时期:文官制度草创

(依据、内容、意义)

北洋政府时期:文官制度建立

( 考试制度、甄别制度 )

南京国民政府时期:文官制度新发展

(措施、特点、评价)

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

改革开放前:措施、内容

改革开放后:干部、公务员

自主复习

一. 晚清选官制度的变革

裁减冗署冗官,改总理衙门为外务部,陆续设农工商部、巡警部、学部等部门,瓦解了传统的六部建制

规定自高等小学以上,毕业考试结果分五等

一般中等以上者都获相应的奖励出身,并被授以官职或得以升学

奖励出身大致分为翰林、进士、举人、贡生,生员5级

学习聚焦:

废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

思考:结合图表,提炼晚清官员选拔发生了怎样的变化?

时间 事件

1898

1901

新政开始后

1904

1905

1906

加设经济特科,选拔经时济变之才

废八股,改试策论,以时务策命题

实行新政,通令各省书院一律改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,并多设蒙养学堂

进行官制改革……;对选官制度进行部分更新,……

颁布《奏定学堂章程》,统一全国学制,学堂选官制度由此正式形成

确立了留学毕业生选官制度

准袁世凯、张之洞等人立停科举制之奏,科举制度废除

责成各督抚严饬府、厅、州、县,抓紧于城乡各处遍设学堂,将育人、取才合于学校一途.

②内容:

四书五经

经时济变

①形式:

科举选官

学堂、留学毕业生选官

③目的:

选拔官吏

育人、取才合于一途

背景

内容

评价

重新设计颁布政府人事制度,"官吏"称谓逐渐被"公务员"代替;

以北洋政府的文官制度为基础;

继承、吸收了中国传统考试监察和西方文官制度的精华;

①1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,

1933年颁布的《公务员任用法》,标志着公务员制度建立。

②公务员的选任由考试院负责,

1929年公布《考试法》,又颁布一系列法规。

①确立了孙中山关于文官考试的思想主张;

②允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。

③实施过程漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

南京国民政府时期(1927-1949年)的公务员制度

特点

③对一般在职人员,也采用甄别审查措施,使其取得任用资格。

中西合璧,古今结合;

考试选拔

以立法形式确立

确立了孙中山关于文官考试的思想主张

允许女子参加考试,更开放、更公平

中华人民共和国的干部制度和公务员制度

新中国成立后,逐渐建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

干部制度的建立

在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。

干部制度的改革

1993年,公务员制度开始推行。2005年,全国人大常委会理制度。通过《中华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。公务员考录工作也正式进入法制化轨道。

公务员制度改革

1

2

3

现代中国公务员制度与西方文官制度的主要区别。

加深认识:

1.没有一成不变的制度,也没有放之四海而皆准的制度。

2.现代公务员制度,是适合我国国情的,推动了各项事业的发展。我们要坚定制度自信!

西方 中国

法定范围

选用标准

性质划分

政治原则

服务对象

多数国家公务员仅指中央一级,不包含地方政府公职人员

包含中央和地方各级公职人员

注重通才或专才,基本把业务知识和工作能力作为主要条件

德才兼备,并贯穿公务员的考试、录用、管理、晋升、奖惩等各环节

西方分政务官和事务官,政务官随政党竞选成败而进退,事务官保持稳定,两者之间不能专任

没有政务官和事务官划分,各级各类公务员根据需要可以相互转任

(不搞“两官分途”)

政治中立,不受党派干预,不得参加党派政治活动,公务活动中不带有党派政治倾向

不搞政治中立,党管干部,公务员始终与党中央保持高度一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策

政府,受雇于政府,服从政府需要,维护政府利益

人民,做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督

典型例题

8.戊戌变法时光绪帝曾宣布科举一律废八股,改试策论;1901年清廷又下诏,乡会试均不准用八股文程式。八股文的废除( )

A.有利于读书人脱离思维固化

B.直接导致新式学堂的普及

C.使中国实现了教育的近代化

D.标志着中国科举制的废除

A

典型例题

9.北洋政府规定符合下列条件者可参加司法官考试的“甄录试验”:曾任推事或检查官,继续办理审判或检查事务3年以上者;曾任法部秋审要差,确有成绩者;曾任督抚臬司等刑幕5年以上,品学夙著,经该署长官或荐任以上京官证明者。这体现了北洋政府( )

A.公务员选拔的开放性

B.文官选拔任人唯亲

C.司法体制的效率较高

D.文官选任注重经验

D

典型例题

10.南京国民政府1935年颁布的《公务员任用法》其中一条规定重要职位的“公务员应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”。这一规定的实质是( )

A.剥夺了共产党参政议政的权力

B.调动了公务员的工作积极性

C.有利于政府选拔人才参与政治

D.加强了国民党对政府的控制

D

阅读材料,完成下列要求。材料清末改革科举的主将梁启超在戊戌变法失败后逃亡国外,亲眼看到欧美、日本等国借鉴科举实行文官考试的作用。1910年,也就是废除科举的五年之后,他明确说:“夫科举非恶制也”。根据材料并结合所学知识,对材料中梁启超评价科举制度的观点进行探讨。(说明:对该观点赞成、反对或另有观点均可;要求:观点明确、史论结合、史实准确。)

示例1:赞同梁启超的科举非恶制的观点。论证:科举制度通过考试选拔人才,打破特权阶层对仕途的垄断,扩大了中央政权的社会基础;科举制为士子创造了相对平等的竞争机会,读书人可以自由报考,促进社会阶层的流动;通过科举选拔,人才不断更新,提高了国家官员队伍的素质,成为中华帝国长期保持繁荣的制度保障之一;欧美资本主义国家借鉴了科举制度,建立了文官考试制度,选拔国家行政管理人才,促进了社会发展。由此可见,科举制对中国、乃至对欧美的社会发展都产生过重大的推动作用,是好的人才选拔制度。

示例2:不赞同梁启超的科举非恶性制的观点。认证:明清时期,科举考试内容局限于“四书五经”,实行八股取士,科举禁锢了人们的思想,扼杀了创造性,成为维护专制统治的工具;鸦片战争以来,列强加紧侵略中国,民族危机深重,西学进一步传播,当时中国要救亡图存、发展经济,必须发展新式教育,培养实用人才,而科举考试内容完全排除科学技术,扼制了中国科技的发展,1905年,科举制度被废除,说明这一制度已无法适应时代的要求;科举制是中国封建政治体制中的一种文官选拔制度,其考试内容、形式都受制于封建皇权,其弊端非常明显。由此可见,明清以来的科举制严重阻碍了中国社会的发展,它的终结是历史的必然,梁启超的科举非恶制的观点是不正确的。

示例3:梁启超的科举非恶制的观点是片面的。科举有进步性,也有消极性,应一分为二、辩证地评价。论证:综合示例1、示例2的内容。且一定要论及欧美国家文官选拔。

谢谢您的聆听

THANKS FOR LISTENING! SALUTE!

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理