2024年中考语文一轮复习-积累与运用专题复习之品析词句 课件(共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文一轮复习-积累与运用专题复习之品析词句 课件(共56张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-18 19:07:43 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

品析词句

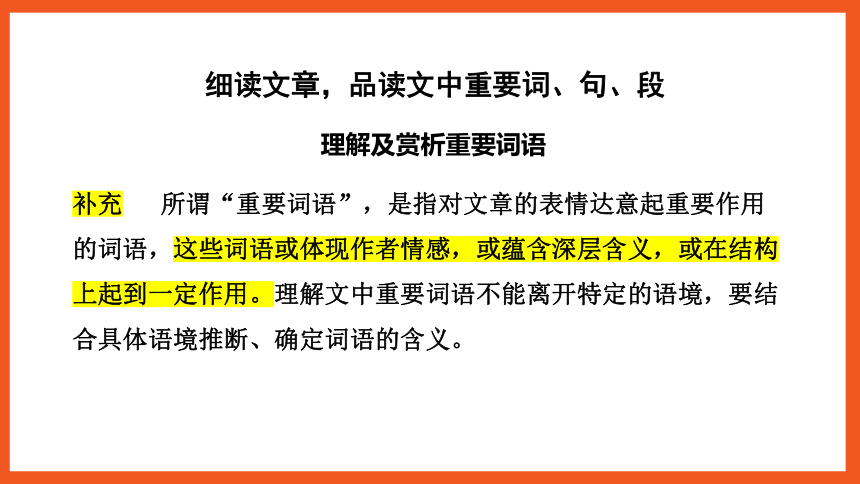

细读文章,品读文中重要词、句、段

理解及赏析重要词语

补充 所谓“重要词语”,是指对文章的表情达意起重要作用的词语,这些词语或体现作者情感,或蕴含深层含义,或在结构上起到一定作用。理解文中重要词语不能离开特定的语境,要结合具体语境推断、确定词语的含义。

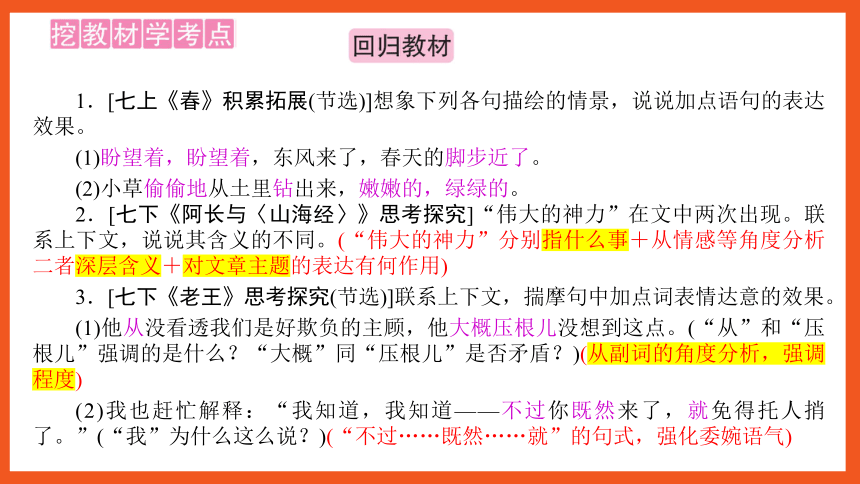

1.[七上《春》积累拓展(节选)]想象下列各句描绘的情景,说说加点语句的表达效果。

(1)盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

(2)小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

2.[七下《阿长与〈山海经〉》思考探究]“伟大的神力”在文中两次出现。联系上下文,说说其含义的不同。(“伟大的神力”分别指什么事+从情感等角度分析二者深层含义+对文章主题的表达有何作用)

3.[七下《老王》思考探究(节选)]联系上下文,揣摩句中加点词表情达意的效果。

(1)他从没看透我们是好欺负的主顾,他大概压根儿没想到这点。(“从”和“压根儿”强调的是什么?“大概”同“压根儿”是否矛盾?)(从副词的角度分析,强调程度)

(2)我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”(“我”为什么这么说?)(“不过……既然……就”的句式,强化委婉语气)

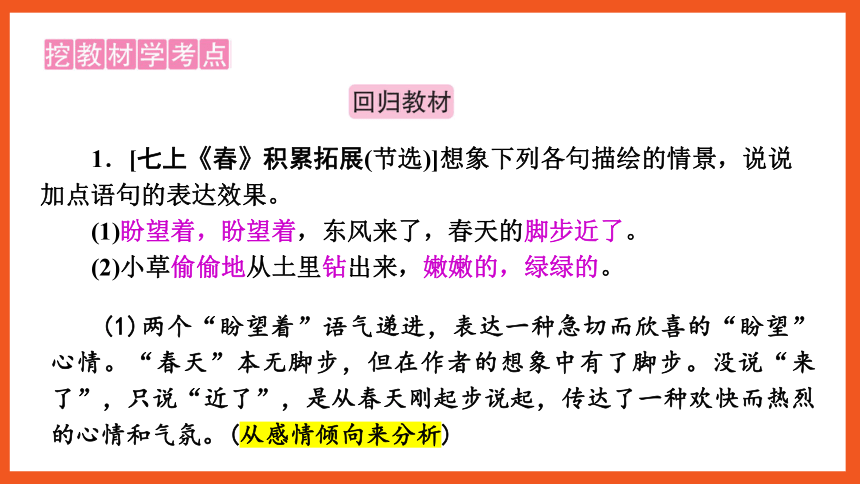

1.[七上《春》积累拓展(节选)]想象下列各句描绘的情景,说说加点语句的表达效果。

(1)盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

(2)小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

(1)两个“盼望着”语气递进,表达一种急切而欣喜的“盼望”心情。“春天”本无脚步,但在作者的想象中有了脚步。没说“来了”,只说“近了”,是从春天刚起步说起,传达了一种欢快而热烈的心情和气氛。(从感情倾向来分析)

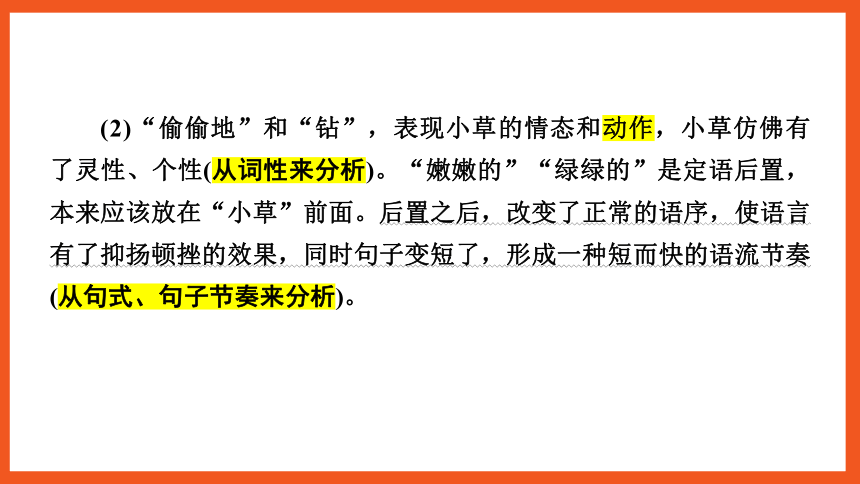

(2)“偷偷地”和“钻”,表现小草的情态和动作,小草仿佛有了灵性、个性(从词性来分析)。“嫩嫩的”“绿绿的”是定语后置,本来应该放在“小草”前面。后置之后,改变了正常的语序,使语言有了抑扬顿挫的效果,同时句子变短了,形成一种短而快的语流节奏(从句式、句子节奏来分析)。

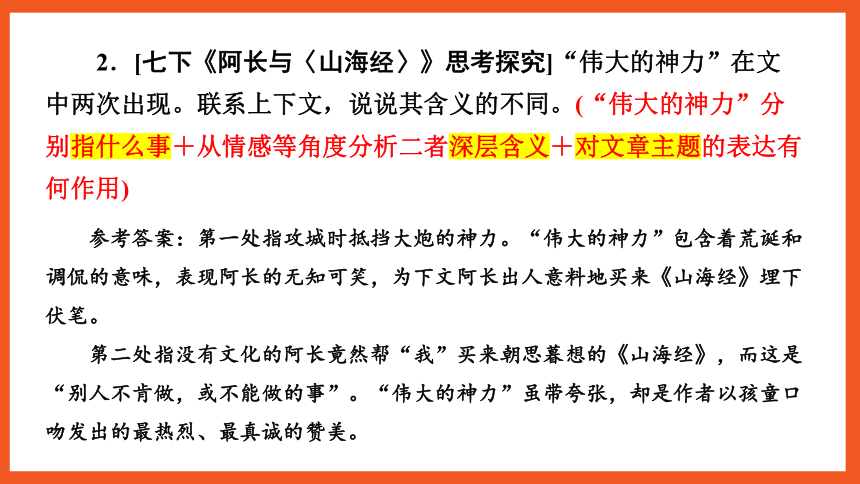

2.[七下《阿长与〈山海经〉》思考探究]“伟大的神力”在文中两次出现。联系上下文,说说其含义的不同。(“伟大的神力”分别指什么事+从情感等角度分析二者深层含义+对文章主题的表达有何作用)

参考答案:第一处指攻城时抵挡大炮的神力。“伟大的神力”包含着荒诞和调侃的意味,表现阿长的无知可笑,为下文阿长出人意料地买来《山海经》埋下伏笔。

第二处指没有文化的阿长竟然帮“我”买来朝思暮想的《山海经》,而这是“别人不肯做,或不能做的事”。“伟大的神力”虽带夸张,却是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

3.[七下《老王》思考探究(节选)]联系上下文,揣摩句中加点词表情达意的效果。

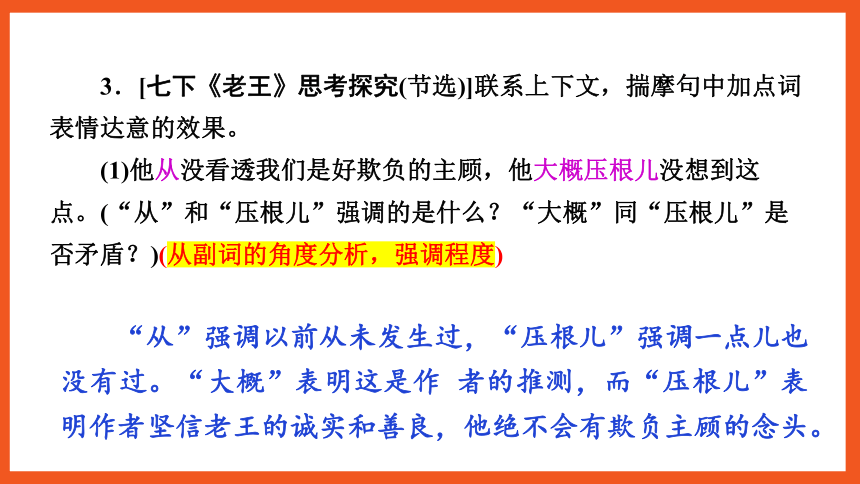

(1)他从没看透我们是好欺负的主顾,他大概压根儿没想到这点。(“从”和“压根儿”强调的是什么?“大概”同“压根儿”是否矛盾?)(从副词的角度分析,强调程度)

“从”强调以前从未发生过,“压根儿”强调一点儿也没有过。“大概”表明这是作 者的推测,而“压根儿”表明作者坚信老王的诚实和善良,他绝不会有欺负主顾的念头。

3.[七下《老王》思考探究(节选)]联系上下文,揣摩句中加点词表情达意的效果。

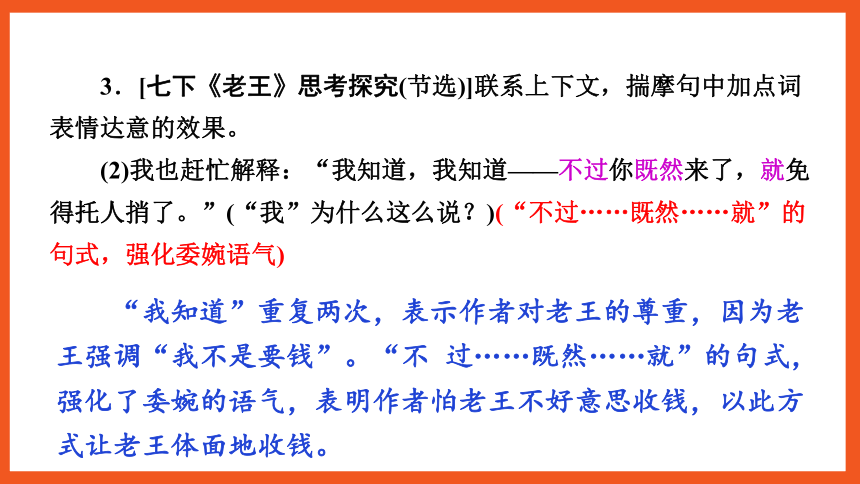

(2)我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”(“我”为什么这么说?)(“不过……既然……就”的句式,强化委婉语气)

“我知道”重复两次,表示作者对老王的尊重,因为老王强调“我不是要钱”。“不 过……既然……就”的句式,强化了委婉的语气,表明作者怕老王不好意思收钱,以此方 式让老王体面地收钱。

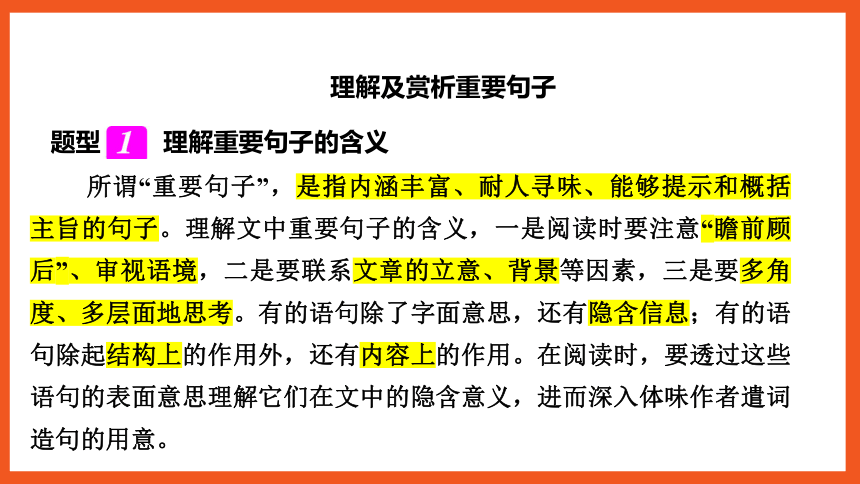

所谓“重要句子”,是指内涵丰富、耐人寻味、能够提示和概括主旨的句子。理解文中重要句子的含义,一是阅读时要注意“瞻前顾后”、审视语境,二是要联系文章的立意、背景等因素,三是要多角度、多层面地思考。有的语句除了字面意思,还有隐含信息;有的语句除起结构上的作用外,还有内容上的作用。在阅读时,要透过这些语句的表面意思理解它们在文中的隐含意义,进而深入体味作者遣词造句的用意。

理解及赏析重要句子

题型 理解重要句子的含义

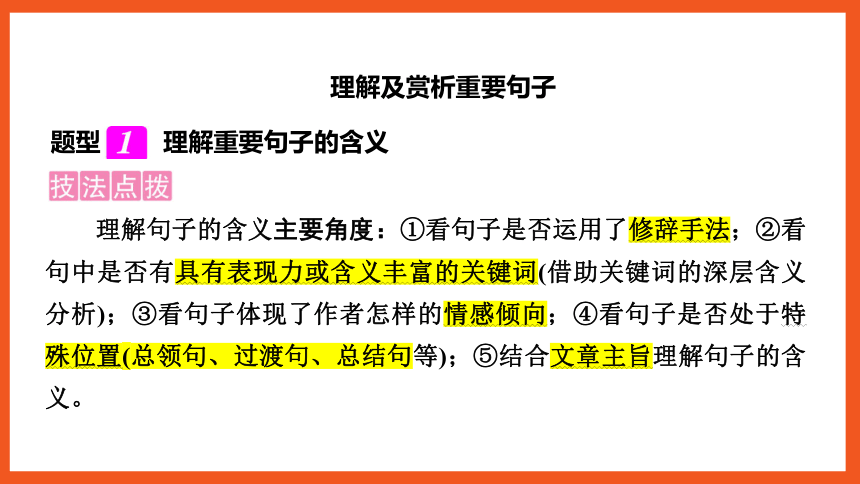

理解句子的含义主要角度:①看句子是否运用了修辞手法;②看句中是否有具有表现力或含义丰富的关键词(借助关键词的深层含义分析);③看句子体现了作者怎样的情感倾向;④看句子是否处于特殊位置(总领句、过渡句、总结句等);⑤结合文章主旨理解句子的含义。

理解及赏析重要句子

题型 理解重要句子的含义

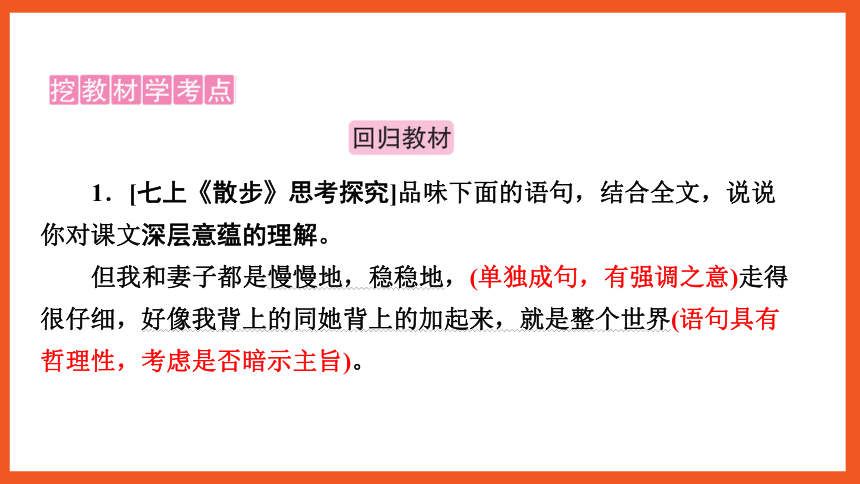

1.[七上《散步》思考探究]品味下面的语句,结合全文,说说你对课文深层意蕴的理解。

但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,(单独成句,有强调之意)走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界(语句具有哲理性,考虑是否暗示主旨)。

第一步,定位语句,解释语句的表层含义。作者把“我”背母亲、妻子背儿子写得那么郑重其事,从字面上看,这是形容他们走得小心。

第二步,联系本文的中心、时代背景、作者的情感与态度等,点明语句的深层含义。从深层理解来说,这个形象很有象征意义,这是一句情思隽永、富含哲理的话,也是文章的主旨所在,它暗示着中年人承受着扶老携幼的责任,对家庭有一种使命感。“慢慢地”“稳稳地”→中年人照顾一家老小、肩负家庭责任时的小心、稳重;“整个世界”→人到中年,亲人的平安、健康、快乐,就是最大的心愿。

2.[七下《叶圣陶先生二三事》思考探究]作者在第1段说“心里立即罩上双层的悲哀”,这“双层的悲哀”的含义是什么?文中还有类似这样含义丰富的语句,再找一些出来做品析。

【参考答案】作者得知叶圣陶逝世时恰在除夕夜,辞旧迎新的鞭炮声 倒传来不幸的消息。 乐景反衬哀情,倍增其哀,故说是“双层的悲哀”。另外,也可以认为“双层的悲哀”表示两方面的悲哀,一是老年人(作者当时年近八十)对岁月逝去的伤感,二是对叶圣陶先生去世的哀伤。

3.[九上《我的叔叔于勒》积累拓展]联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

唉!如果于勒竟然在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!

(这句话体现了人物怎样的心理)

这句话直接的含义是对“于勒”回来的期待。叹词“唉”,还有句中的“竟”“多么”等词语(关键词),起强调语气的作用。父亲为什么会如此期待于勒呢?并不是因为于勒是自己的亲弟弟,主要还是希望“救世主”降临,过上富裕的生活,这里既表现了他的势利,也写出了这一家人现实生活的艰难,表现了小人物的辛酸。(文章主旨)

3.[九上《我的叔叔于勒》积累拓展]联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”(这一句中有三次同义反复,为什么?)

反复强调,突出“我”对父母行为的不赞同,形成对比,含蓄地表达了作者的立场。

该题型一般要求学生从修辞、描写(包括人物描写方法、景物描写角度,直接描写、间接描写等)、用词、句式特点(语气)等角度来赏析句子的表达效果,运用上述角度赏析句子时要点如下:

1.修辞的角度

2.描写的角度

题型 赏析重要句子的表达效果[2019、2017、2014、2013]

3.用词的角度

4.句式(语气)的角度

注意:

有时题干要求自选角度赏析句子,作答时需要先从以上几方面判断赏析角度。

此外,中考还常考一种题型,即将文中句子进行变换,然后比较原句和改句在表达效果上的差异,在答题时需要比较原句和改句的不同之处。

常见答题角度:

①句子成分位置的变化(如定语后置、状语后置等)→看突出强调什么;

②句式发生变化(特殊句式变成普通句式,如反问变肯定、双重否定变肯定等)→关注特殊句式的表达效果;

③删掉某些词语(删掉了副词、形容词、叠词、语气词等)→分析原句这些词语的表达效果;

④语体色彩的变化(书面语变口语、口语变书面语)→关注句子与整篇文章语言风格的协调性;

⑤标点符号发生变化(删去省略号、减少/增加逗号、感叹号变句号等)→理解句子含义及其表达的情感,分析这些标点对于表情达意的作用。

1.[九上《范进中举》积累拓展改编]小说善用细节描写来刻画人物形象。试分析下面这段文字中的细节描写,体会其表达效果。

屠户把银子攥在手里紧紧的,把拳头舒过来,道:“这个,你且收着。我原是贺你的,怎好又拿了回去?”……屠户连忙把拳头缩了回去,往腰里揣……(屠户的动作和语言相矛盾)

这里主要通过揭示胡屠户言语和动作的矛盾(表现人物特点的细节描写,一般融合了动作、心理、神态、语言、外貌描写等,分析时可以从人物描写方法的角度入手):银子已经紧紧地攥在手里了,嘴上却偏说不要,暴露了胡屠户这个市侩、嗜钱如命的本性(赏析细节描写的落脚点是分析凸显人物怎样的性格、传达人物怎样的感情等)。

2.[七上《散步》积累拓展]课文多处运用对称的句子。画出这些句子,说说这样写的好处。

示例:1.我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢, 在外面,她总是听我的。

2.前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。(补充)

这些对称的语句、把事物的两个方面并列、对举着说,语义表达上,增加了思想内涵的张力,耐人寻味;从语音美感上,句式整齐,富有对称之美,两句相互映衬,很有情趣

3.[七下《说和做——记闻一多先生言行片段》思考探究]下列语句读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

(1)仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(用典、句式工整)

(2)深宵灯火是他的伴侣(比喻),因它大开光明之路,“漂白了四壁”(引用诗句)。

3.[七下《说和做——记闻一多先生言行片段》思考探究]下列语句读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

(1)仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(用典、句式工整)

(2)深宵灯火是他的伴侣(比喻),因它大开光明之路,“漂白了四壁”(引用诗句)。

语句化用典故,句式工整,富于感情,表达了对闻一多钻研精神的赞美之情。

3.[七下《说和做——记闻一多先生言行片段》思考探究]下列语句读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

(1)仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(用典、句式工整)

(2)深宵灯火是他的伴侣(比喻),因它大开光明之路,“漂白了四壁”(引用诗句)。

“它”指深夜灯火。深夜只有灯火相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在 灯光的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了四壁”出自闻一多诗《静夜》,这 首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。“漂白了四壁”意在表现闻一多深夜从事 学术研究的那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

4.[八下《在长江源头各拉丹冬》积累拓展改编]删去下面句子加点的部分,全句的表达效果会有怎样的变化?

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息(虚写),把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。(删去后,全句只剩实写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象;没有了想象之美,景物就缺少神韵)

八上 《背影》

四、本文的语言素朴而又典雅,简净而又细致,试以下列语句为例,加以赏析。

1.回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

2.他给我拣定了靠车门的一张椅子:我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。

3.我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了

4.他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自己。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。

八上 《背影》

四、本文的语言素朴而又典雅,简净而又细致,试以下列语句为例,加以赏析。

1.回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

语句都很短,没有多余的话。其中“典质”“亏空”“惨淡”“赋闲”等词很文雅,但总体而言是口语,明白易懂。短促的语句,将事件、氛围、原因概述得清清楚楚,带给读者一种忙碌、沉重的感受。

2.他给我拣定了靠车门的一张椅子:我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。

作者基本上是以叙述代描写,表现父亲对“我”无微不至的关爱。父亲“拣定椅子”,反复叮嘱,都是极琐细的事,作者却不厌其烦地一一写来,看似细碎,却并不让人觉得烦冗,因为其中的点点滴滴,都是父爱的真实流露。其中写“我”用父亲“给我做的紫毛大衣”铺座位,点出一个重要的细节,变换了叙事的视角,消减了从一个角度连续叙事可能存在的单调感。

八上 《背影》

3.我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了

作者使用的是白描手法,笔法简净,却细致而传神地描画出了父亲的形象。这三个句子看似平淡,其实内有起伏,“本来”“只好”“尚不”“可是”“就”等词语,看似寻常,却表现出“我”心中并不平静的感情。

4.他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自己。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。

这几句话的书面语特点明显,既用文雅的四字词语,还使用接近文言文的句式,强化了句子的概括力,短短几句,概括了父亲的人生历程。虽以第三人称来写,“哪知”“触目伤怀”等词语却写出了父亲的心境。连用两个“自然”,为父亲辩护,表现了“我”对父亲的理解。

1.赏析人物描写

题型 人物、景物描写的赏析[2021、2020、2018]

2.赏析景物描写。

1.[七下《老山界》思考探究改编]文中有不少生动、细腻的描写(赏析方向)。赏析下列语句,做一些批注。

除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

阅读语句可知,此句主要是从听觉角度(感官角度)进行描写。写听觉时,①很注意运用对比(表现手法角度)——寂静与声响的对比,远与近的对比,大与小的对比。②以一组极富抒情性的比喻(修辞角度)作结。前两个比喻用动物设喻,后两个用流水设喻,句子短小而又整齐(句式角度),形象丰富而又生动,能够引发读者的种种联想和想象。

2.[七下《紫藤萝瀑布》思考探究]根据括号中的提示,揣摩下面的语句,体会写景状物的妙处。(赏析写景状物的语句需注意感官、白描、动静结合、虚实结合等角度)

①每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。(化静为动)(将静态的花写“活”了→形象逼真)

②这里除了光彩,还有淡淡的芳香,香气似乎也是浅紫色的(似乎可以看到“香气”→梦幻),梦幻一般轻轻地笼罩着我。(多感官互通)

③紫色的瀑布遮住了粗壮的盘虬卧龙般的枝干,不断地流着,流着,流向人的心底(花与“我”仿佛交融在一起→情感的抒发更加强烈)。(物我交融)

1.开头段作用

句段作用[2016、2015]

内容 一般情节:①交代事件发生的时间、地点、背景;②叙述事件,表现人物特点;③开篇点题。

环境描写:①交代故事发生的环境背景;②渲染氛围,奠定全文的感情基调;③烘托人物心情。

结构 ①照应标题;②引出下文;③为下文情节做铺垫。

艺术效果 设置悬念,激发读者阅读兴趣。

2.中间段作用

内容 一般情节:①叙述事件,表现人物特点;②推动情节发展;③与上下文内容形成对比。

描写次要人物:衬托主要人物(如果次要人物与主要人物在形象和情感上一致,则是正面衬托人物形象;与之相反,是反面衬托)。

结构 ①承上启下(承接上文……,开启下文……);②照应前文;③为下文做铺垫。

注:句、段在中间,需要判断考查的是否为情节作用、插叙的作用等。

3.结尾段作用

内容 ①概括主要内容;②突出表现人物品质;③揭示/深化主题。

结构 ①总结全文;②首尾呼应(前后照应),使文章结构严谨。

艺术效果 ①戛然而止的结尾:引发读者的思考;留给读者想象空间。②意料之外的结局:使平淡的故事情节陡生波澜,猛烈撞击读者心灵,产生震撼人心的力量;与前文伏笔照应,使人又觉得在情理之中。③悲剧式结尾:令人感伤,引人深思。④喜剧式结尾:给人以欣慰、愉悦的感受;寄托人们对美好生活的向往;符合人们阅读的美好预期。⑤补叙式结尾:补充交代,使情节完整;和上文相呼应;解释悬念;使人物形象更丰满。

此外,当考查的是句子的作用时,不同特点的句子作用不同:

诗句 ①可使文章锦上添花,增加文章的文学色彩;②文末,既可以总结全文,又能深化主题。

名人名言 让文章出彩,给人亲切感,增强文章感染力,给读者留下深刻印象。

谚语 形象鲜明,音韵和谐,便于记忆。

俗语 简练形象,通俗易懂,易于读者理解和接受。

流行歌曲 是读者喜闻乐见的,使文章给人亲切感;特定的歌词及旋律常用于表达作者某种与之相应的心境。

1.[八上教参《回忆我的母亲》问题探究]第1段在全文中起什么作用?

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

2.[七下《邓稼先》思考探究]有感情地朗读课文第五部分,想一想:这部分开头引用《吊古战场文》(开头引用诗文)有什么作用?

1.[八上教参《回忆我的母亲》问题探究]第1段在全文中起什么作用?

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

结合文本,分别从内容(写了什么,为什么写,表达了什么)、结构(位置)等方面分析句段作用。内容上:写了什么→痛悼母亲去世,怀着对母亲深沉的爱,回忆母亲勤劳的一生;表达了什么→表达了对母亲的感恩和怀念之情。结构上(首段):引出对母亲的回忆,总领全篇;“永远回忆”,既直接呼应题目,又自然地引出下文。

2.[七下《邓稼先》思考探究]有感情地朗读课文第五部分,想一想:这部分开头引用《吊古战场文》(开头引用诗文)有什么作用?

表现自然环境的恶劣,说明邓稼先工作条件的艰苦,把读者引入历史深处,增加文章的历史厚重感。

情节(场景)的作用[2019、2013]

1.[八上《藤野先生》思考探究]本文题为《藤野先生》,可是作者还用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?(注意“回忆性散文”的文体特点)

①内容上:离开东京到仙台,是与藤野先生结识的前因;而仙台的学习生活,基本上都与藤野先生有关。“爱国青年”的寻衅和看电影所受到的刺激,或是与藤野先生有直接关系,或是衬托出藤野先生的公正、真诚(衬托主要人物的形象)。

②结构上:全文是围绕藤野先生这个中心人物来组织材料的,本文写的是作者“以藤野先生为中心的一段人生经历”,而非简单的“我与藤野先生的交往”。回忆对象与叙事者经历的交织,是回忆性散文的一个重要文体特点(回忆性散文的特点)。此外,这篇散文的另一条线索,是“我”的爱国之情,具体表现便是“我”弃医从文的心路历程。

2.[八下《社戏》积累拓展]《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历(可能具有对比或衬托的作用),表达了一种怎样的情思?

原文开头部分的内容要点,一是“我”当时在北京,对看戏本无兴趣; 二是在北京第一次看戏,因为人太多,声音嘈杂,且无合适座位,便“不由的毛骨悚然的 走出了”;三是在北京第二次因为募捐,看谭叫天的戏,可是到了很晚谭叫天还不出场, 只好失望地离去;四是反思中国的戏剧,“大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩”,不适合 剧场观看,只适合在野外观看,远观反而有风致。在北京看戏的挫败经历,使“我”怀念 小时候在外祖母家乡所看的“社戏”。虽然过去几十年,但是当时的难忘经历如在眼前。 如此对比地写来,眼前的戏不适合看,过去的戏永生难忘,一贬一褒尽在文中。以眼前的 戏为写作的由头,反衬早年“社戏”的好看;其实未必真好看,主要是当时当地的民风民 俗让“我”神往,“我”在心里的一角永远保持着对家乡的爱、对乡民的爱、对乡村文化 的爱。

该类题目常考角度为:①判断句中哪些词语需要重读,并说明理由;②揣摩人物说话的语气或人物语气传达了怎样的感情;③为语句选择合适的朗读基调、朗读节奏等。不管哪种题目,都要结合文章情感、作者态度等作答。下面对一些朗读技巧进行说明:

朗读[全国中考新趋势]

朗读 基调 仔细推敲文句,准确理解作者感情,从而确定朗读基调。基调一般有清新舒展、喜悦明快、热情赞扬、低沉悲痛、幽默风趣、憎恶激愤、深沉坚定等。(注意积累表示基调的词语)

语调 节奏 一般而言,如果表现的内容是欢快、激动、紧张的,语调要上扬,节奏要加快;表现的内容是悲痛、低沉的,语调大都低沉,节奏也要变慢;表现的内容是平淡的,则语调平稳,节奏适中。

语气 充分理解文句传达的人物的情绪、心理及作者的情感态度以确定朗读语气。注意,有的文字表面看来阳光明媚,实际上是作者运用了反讽的手法在讽刺,朗读时就需要调整语气。

重音 ①语法重音:短句里的谓语,动词、形容词前的状语,动词后面的补语,有些代词等常重读。

②强调重音:为了突出表达某种思想感情而重读某些词语,没有固定的位置,需根据情感确定。

补充

补充

补充

1.[七上《散步》积累拓展]本文与《秋天的怀念》有着不同的感情基调。与同学一起探究本文的感情基调,并试着通过朗读来准确传达作者的情感。

《秋天的怀念》的感情基调是:沉痛、感伤、悲慨、压抑,结尾处又有一种达观释然的宁静。《散步》的感情基调是:清新、明朗、愉悦、亲切、舒缓、从容,有些语句也有含蓄未言的深意。(注意积累形容感情基调的词语)

2.[七上《秋天的怀念》积累拓展]课文第1段与第3段两次写到“我”与母亲的对话。小组合作,揣摩人物说话的语气,标出这两段文字的节奏。尝试分角色朗读,注意传达出“我”和母亲在两次对话中不同的心情。

第一段对话中,“我”的情绪极端痛苦、绝望、暴躁,母亲则是强忍悲

痛、好语相慰;第二段对话中,母亲是喜出望外、激动难耐,以至于“絮絮叨叨”,“我”则是勉强应付。

品析词句

细读文章,品读文中重要词、句、段

理解及赏析重要词语

补充 所谓“重要词语”,是指对文章的表情达意起重要作用的词语,这些词语或体现作者情感,或蕴含深层含义,或在结构上起到一定作用。理解文中重要词语不能离开特定的语境,要结合具体语境推断、确定词语的含义。

1.[七上《春》积累拓展(节选)]想象下列各句描绘的情景,说说加点语句的表达效果。

(1)盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

(2)小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

2.[七下《阿长与〈山海经〉》思考探究]“伟大的神力”在文中两次出现。联系上下文,说说其含义的不同。(“伟大的神力”分别指什么事+从情感等角度分析二者深层含义+对文章主题的表达有何作用)

3.[七下《老王》思考探究(节选)]联系上下文,揣摩句中加点词表情达意的效果。

(1)他从没看透我们是好欺负的主顾,他大概压根儿没想到这点。(“从”和“压根儿”强调的是什么?“大概”同“压根儿”是否矛盾?)(从副词的角度分析,强调程度)

(2)我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”(“我”为什么这么说?)(“不过……既然……就”的句式,强化委婉语气)

1.[七上《春》积累拓展(节选)]想象下列各句描绘的情景,说说加点语句的表达效果。

(1)盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

(2)小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

(1)两个“盼望着”语气递进,表达一种急切而欣喜的“盼望”心情。“春天”本无脚步,但在作者的想象中有了脚步。没说“来了”,只说“近了”,是从春天刚起步说起,传达了一种欢快而热烈的心情和气氛。(从感情倾向来分析)

(2)“偷偷地”和“钻”,表现小草的情态和动作,小草仿佛有了灵性、个性(从词性来分析)。“嫩嫩的”“绿绿的”是定语后置,本来应该放在“小草”前面。后置之后,改变了正常的语序,使语言有了抑扬顿挫的效果,同时句子变短了,形成一种短而快的语流节奏(从句式、句子节奏来分析)。

2.[七下《阿长与〈山海经〉》思考探究]“伟大的神力”在文中两次出现。联系上下文,说说其含义的不同。(“伟大的神力”分别指什么事+从情感等角度分析二者深层含义+对文章主题的表达有何作用)

参考答案:第一处指攻城时抵挡大炮的神力。“伟大的神力”包含着荒诞和调侃的意味,表现阿长的无知可笑,为下文阿长出人意料地买来《山海经》埋下伏笔。

第二处指没有文化的阿长竟然帮“我”买来朝思暮想的《山海经》,而这是“别人不肯做,或不能做的事”。“伟大的神力”虽带夸张,却是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

3.[七下《老王》思考探究(节选)]联系上下文,揣摩句中加点词表情达意的效果。

(1)他从没看透我们是好欺负的主顾,他大概压根儿没想到这点。(“从”和“压根儿”强调的是什么?“大概”同“压根儿”是否矛盾?)(从副词的角度分析,强调程度)

“从”强调以前从未发生过,“压根儿”强调一点儿也没有过。“大概”表明这是作 者的推测,而“压根儿”表明作者坚信老王的诚实和善良,他绝不会有欺负主顾的念头。

3.[七下《老王》思考探究(节选)]联系上下文,揣摩句中加点词表情达意的效果。

(2)我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”(“我”为什么这么说?)(“不过……既然……就”的句式,强化委婉语气)

“我知道”重复两次,表示作者对老王的尊重,因为老王强调“我不是要钱”。“不 过……既然……就”的句式,强化了委婉的语气,表明作者怕老王不好意思收钱,以此方 式让老王体面地收钱。

所谓“重要句子”,是指内涵丰富、耐人寻味、能够提示和概括主旨的句子。理解文中重要句子的含义,一是阅读时要注意“瞻前顾后”、审视语境,二是要联系文章的立意、背景等因素,三是要多角度、多层面地思考。有的语句除了字面意思,还有隐含信息;有的语句除起结构上的作用外,还有内容上的作用。在阅读时,要透过这些语句的表面意思理解它们在文中的隐含意义,进而深入体味作者遣词造句的用意。

理解及赏析重要句子

题型 理解重要句子的含义

理解句子的含义主要角度:①看句子是否运用了修辞手法;②看句中是否有具有表现力或含义丰富的关键词(借助关键词的深层含义分析);③看句子体现了作者怎样的情感倾向;④看句子是否处于特殊位置(总领句、过渡句、总结句等);⑤结合文章主旨理解句子的含义。

理解及赏析重要句子

题型 理解重要句子的含义

1.[七上《散步》思考探究]品味下面的语句,结合全文,说说你对课文深层意蕴的理解。

但我和妻子都是慢慢地,稳稳地,(单独成句,有强调之意)走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界(语句具有哲理性,考虑是否暗示主旨)。

第一步,定位语句,解释语句的表层含义。作者把“我”背母亲、妻子背儿子写得那么郑重其事,从字面上看,这是形容他们走得小心。

第二步,联系本文的中心、时代背景、作者的情感与态度等,点明语句的深层含义。从深层理解来说,这个形象很有象征意义,这是一句情思隽永、富含哲理的话,也是文章的主旨所在,它暗示着中年人承受着扶老携幼的责任,对家庭有一种使命感。“慢慢地”“稳稳地”→中年人照顾一家老小、肩负家庭责任时的小心、稳重;“整个世界”→人到中年,亲人的平安、健康、快乐,就是最大的心愿。

2.[七下《叶圣陶先生二三事》思考探究]作者在第1段说“心里立即罩上双层的悲哀”,这“双层的悲哀”的含义是什么?文中还有类似这样含义丰富的语句,再找一些出来做品析。

【参考答案】作者得知叶圣陶逝世时恰在除夕夜,辞旧迎新的鞭炮声 倒传来不幸的消息。 乐景反衬哀情,倍增其哀,故说是“双层的悲哀”。另外,也可以认为“双层的悲哀”表示两方面的悲哀,一是老年人(作者当时年近八十)对岁月逝去的伤感,二是对叶圣陶先生去世的哀伤。

3.[九上《我的叔叔于勒》积累拓展]联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

唉!如果于勒竟然在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!

(这句话体现了人物怎样的心理)

这句话直接的含义是对“于勒”回来的期待。叹词“唉”,还有句中的“竟”“多么”等词语(关键词),起强调语气的作用。父亲为什么会如此期待于勒呢?并不是因为于勒是自己的亲弟弟,主要还是希望“救世主”降临,过上富裕的生活,这里既表现了他的势利,也写出了这一家人现实生活的艰难,表现了小人物的辛酸。(文章主旨)

3.[九上《我的叔叔于勒》积累拓展]联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”(这一句中有三次同义反复,为什么?)

反复强调,突出“我”对父母行为的不赞同,形成对比,含蓄地表达了作者的立场。

该题型一般要求学生从修辞、描写(包括人物描写方法、景物描写角度,直接描写、间接描写等)、用词、句式特点(语气)等角度来赏析句子的表达效果,运用上述角度赏析句子时要点如下:

1.修辞的角度

2.描写的角度

题型 赏析重要句子的表达效果[2019、2017、2014、2013]

3.用词的角度

4.句式(语气)的角度

注意:

有时题干要求自选角度赏析句子,作答时需要先从以上几方面判断赏析角度。

此外,中考还常考一种题型,即将文中句子进行变换,然后比较原句和改句在表达效果上的差异,在答题时需要比较原句和改句的不同之处。

常见答题角度:

①句子成分位置的变化(如定语后置、状语后置等)→看突出强调什么;

②句式发生变化(特殊句式变成普通句式,如反问变肯定、双重否定变肯定等)→关注特殊句式的表达效果;

③删掉某些词语(删掉了副词、形容词、叠词、语气词等)→分析原句这些词语的表达效果;

④语体色彩的变化(书面语变口语、口语变书面语)→关注句子与整篇文章语言风格的协调性;

⑤标点符号发生变化(删去省略号、减少/增加逗号、感叹号变句号等)→理解句子含义及其表达的情感,分析这些标点对于表情达意的作用。

1.[九上《范进中举》积累拓展改编]小说善用细节描写来刻画人物形象。试分析下面这段文字中的细节描写,体会其表达效果。

屠户把银子攥在手里紧紧的,把拳头舒过来,道:“这个,你且收着。我原是贺你的,怎好又拿了回去?”……屠户连忙把拳头缩了回去,往腰里揣……(屠户的动作和语言相矛盾)

这里主要通过揭示胡屠户言语和动作的矛盾(表现人物特点的细节描写,一般融合了动作、心理、神态、语言、外貌描写等,分析时可以从人物描写方法的角度入手):银子已经紧紧地攥在手里了,嘴上却偏说不要,暴露了胡屠户这个市侩、嗜钱如命的本性(赏析细节描写的落脚点是分析凸显人物怎样的性格、传达人物怎样的感情等)。

2.[七上《散步》积累拓展]课文多处运用对称的句子。画出这些句子,说说这样写的好处。

示例:1.我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢, 在外面,她总是听我的。

2.前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。(补充)

这些对称的语句、把事物的两个方面并列、对举着说,语义表达上,增加了思想内涵的张力,耐人寻味;从语音美感上,句式整齐,富有对称之美,两句相互映衬,很有情趣

3.[七下《说和做——记闻一多先生言行片段》思考探究]下列语句读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

(1)仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(用典、句式工整)

(2)深宵灯火是他的伴侣(比喻),因它大开光明之路,“漂白了四壁”(引用诗句)。

3.[七下《说和做——记闻一多先生言行片段》思考探究]下列语句读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

(1)仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(用典、句式工整)

(2)深宵灯火是他的伴侣(比喻),因它大开光明之路,“漂白了四壁”(引用诗句)。

语句化用典故,句式工整,富于感情,表达了对闻一多钻研精神的赞美之情。

3.[七下《说和做——记闻一多先生言行片段》思考探究]下列语句读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

(1)仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(用典、句式工整)

(2)深宵灯火是他的伴侣(比喻),因它大开光明之路,“漂白了四壁”(引用诗句)。

“它”指深夜灯火。深夜只有灯火相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在 灯光的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了四壁”出自闻一多诗《静夜》,这 首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。“漂白了四壁”意在表现闻一多深夜从事 学术研究的那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

4.[八下《在长江源头各拉丹冬》积累拓展改编]删去下面句子加点的部分,全句的表达效果会有怎样的变化?

风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息(虚写),把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。(删去后,全句只剩实写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象;没有了想象之美,景物就缺少神韵)

八上 《背影》

四、本文的语言素朴而又典雅,简净而又细致,试以下列语句为例,加以赏析。

1.回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

2.他给我拣定了靠车门的一张椅子:我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。

3.我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了

4.他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自己。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。

八上 《背影》

四、本文的语言素朴而又典雅,简净而又细致,试以下列语句为例,加以赏析。

1.回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

语句都很短,没有多余的话。其中“典质”“亏空”“惨淡”“赋闲”等词很文雅,但总体而言是口语,明白易懂。短促的语句,将事件、氛围、原因概述得清清楚楚,带给读者一种忙碌、沉重的感受。

2.他给我拣定了靠车门的一张椅子:我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。

作者基本上是以叙述代描写,表现父亲对“我”无微不至的关爱。父亲“拣定椅子”,反复叮嘱,都是极琐细的事,作者却不厌其烦地一一写来,看似细碎,却并不让人觉得烦冗,因为其中的点点滴滴,都是父爱的真实流露。其中写“我”用父亲“给我做的紫毛大衣”铺座位,点出一个重要的细节,变换了叙事的视角,消减了从一个角度连续叙事可能存在的单调感。

八上 《背影》

3.我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了

作者使用的是白描手法,笔法简净,却细致而传神地描画出了父亲的形象。这三个句子看似平淡,其实内有起伏,“本来”“只好”“尚不”“可是”“就”等词语,看似寻常,却表现出“我”心中并不平静的感情。

4.他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自己。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。

这几句话的书面语特点明显,既用文雅的四字词语,还使用接近文言文的句式,强化了句子的概括力,短短几句,概括了父亲的人生历程。虽以第三人称来写,“哪知”“触目伤怀”等词语却写出了父亲的心境。连用两个“自然”,为父亲辩护,表现了“我”对父亲的理解。

1.赏析人物描写

题型 人物、景物描写的赏析[2021、2020、2018]

2.赏析景物描写。

1.[七下《老山界》思考探究改编]文中有不少生动、细腻的描写(赏析方向)。赏析下列语句,做一些批注。

除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

阅读语句可知,此句主要是从听觉角度(感官角度)进行描写。写听觉时,①很注意运用对比(表现手法角度)——寂静与声响的对比,远与近的对比,大与小的对比。②以一组极富抒情性的比喻(修辞角度)作结。前两个比喻用动物设喻,后两个用流水设喻,句子短小而又整齐(句式角度),形象丰富而又生动,能够引发读者的种种联想和想象。

2.[七下《紫藤萝瀑布》思考探究]根据括号中的提示,揣摩下面的语句,体会写景状物的妙处。(赏析写景状物的语句需注意感官、白描、动静结合、虚实结合等角度)

①每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。(化静为动)(将静态的花写“活”了→形象逼真)

②这里除了光彩,还有淡淡的芳香,香气似乎也是浅紫色的(似乎可以看到“香气”→梦幻),梦幻一般轻轻地笼罩着我。(多感官互通)

③紫色的瀑布遮住了粗壮的盘虬卧龙般的枝干,不断地流着,流着,流向人的心底(花与“我”仿佛交融在一起→情感的抒发更加强烈)。(物我交融)

1.开头段作用

句段作用[2016、2015]

内容 一般情节:①交代事件发生的时间、地点、背景;②叙述事件,表现人物特点;③开篇点题。

环境描写:①交代故事发生的环境背景;②渲染氛围,奠定全文的感情基调;③烘托人物心情。

结构 ①照应标题;②引出下文;③为下文情节做铺垫。

艺术效果 设置悬念,激发读者阅读兴趣。

2.中间段作用

内容 一般情节:①叙述事件,表现人物特点;②推动情节发展;③与上下文内容形成对比。

描写次要人物:衬托主要人物(如果次要人物与主要人物在形象和情感上一致,则是正面衬托人物形象;与之相反,是反面衬托)。

结构 ①承上启下(承接上文……,开启下文……);②照应前文;③为下文做铺垫。

注:句、段在中间,需要判断考查的是否为情节作用、插叙的作用等。

3.结尾段作用

内容 ①概括主要内容;②突出表现人物品质;③揭示/深化主题。

结构 ①总结全文;②首尾呼应(前后照应),使文章结构严谨。

艺术效果 ①戛然而止的结尾:引发读者的思考;留给读者想象空间。②意料之外的结局:使平淡的故事情节陡生波澜,猛烈撞击读者心灵,产生震撼人心的力量;与前文伏笔照应,使人又觉得在情理之中。③悲剧式结尾:令人感伤,引人深思。④喜剧式结尾:给人以欣慰、愉悦的感受;寄托人们对美好生活的向往;符合人们阅读的美好预期。⑤补叙式结尾:补充交代,使情节完整;和上文相呼应;解释悬念;使人物形象更丰满。

此外,当考查的是句子的作用时,不同特点的句子作用不同:

诗句 ①可使文章锦上添花,增加文章的文学色彩;②文末,既可以总结全文,又能深化主题。

名人名言 让文章出彩,给人亲切感,增强文章感染力,给读者留下深刻印象。

谚语 形象鲜明,音韵和谐,便于记忆。

俗语 简练形象,通俗易懂,易于读者理解和接受。

流行歌曲 是读者喜闻乐见的,使文章给人亲切感;特定的歌词及旋律常用于表达作者某种与之相应的心境。

1.[八上教参《回忆我的母亲》问题探究]第1段在全文中起什么作用?

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

2.[七下《邓稼先》思考探究]有感情地朗读课文第五部分,想一想:这部分开头引用《吊古战场文》(开头引用诗文)有什么作用?

1.[八上教参《回忆我的母亲》问题探究]第1段在全文中起什么作用?

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

结合文本,分别从内容(写了什么,为什么写,表达了什么)、结构(位置)等方面分析句段作用。内容上:写了什么→痛悼母亲去世,怀着对母亲深沉的爱,回忆母亲勤劳的一生;表达了什么→表达了对母亲的感恩和怀念之情。结构上(首段):引出对母亲的回忆,总领全篇;“永远回忆”,既直接呼应题目,又自然地引出下文。

2.[七下《邓稼先》思考探究]有感情地朗读课文第五部分,想一想:这部分开头引用《吊古战场文》(开头引用诗文)有什么作用?

表现自然环境的恶劣,说明邓稼先工作条件的艰苦,把读者引入历史深处,增加文章的历史厚重感。

情节(场景)的作用[2019、2013]

1.[八上《藤野先生》思考探究]本文题为《藤野先生》,可是作者还用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?(注意“回忆性散文”的文体特点)

①内容上:离开东京到仙台,是与藤野先生结识的前因;而仙台的学习生活,基本上都与藤野先生有关。“爱国青年”的寻衅和看电影所受到的刺激,或是与藤野先生有直接关系,或是衬托出藤野先生的公正、真诚(衬托主要人物的形象)。

②结构上:全文是围绕藤野先生这个中心人物来组织材料的,本文写的是作者“以藤野先生为中心的一段人生经历”,而非简单的“我与藤野先生的交往”。回忆对象与叙事者经历的交织,是回忆性散文的一个重要文体特点(回忆性散文的特点)。此外,这篇散文的另一条线索,是“我”的爱国之情,具体表现便是“我”弃医从文的心路历程。

2.[八下《社戏》积累拓展]《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历(可能具有对比或衬托的作用),表达了一种怎样的情思?

原文开头部分的内容要点,一是“我”当时在北京,对看戏本无兴趣; 二是在北京第一次看戏,因为人太多,声音嘈杂,且无合适座位,便“不由的毛骨悚然的 走出了”;三是在北京第二次因为募捐,看谭叫天的戏,可是到了很晚谭叫天还不出场, 只好失望地离去;四是反思中国的戏剧,“大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩”,不适合 剧场观看,只适合在野外观看,远观反而有风致。在北京看戏的挫败经历,使“我”怀念 小时候在外祖母家乡所看的“社戏”。虽然过去几十年,但是当时的难忘经历如在眼前。 如此对比地写来,眼前的戏不适合看,过去的戏永生难忘,一贬一褒尽在文中。以眼前的 戏为写作的由头,反衬早年“社戏”的好看;其实未必真好看,主要是当时当地的民风民 俗让“我”神往,“我”在心里的一角永远保持着对家乡的爱、对乡民的爱、对乡村文化 的爱。

该类题目常考角度为:①判断句中哪些词语需要重读,并说明理由;②揣摩人物说话的语气或人物语气传达了怎样的感情;③为语句选择合适的朗读基调、朗读节奏等。不管哪种题目,都要结合文章情感、作者态度等作答。下面对一些朗读技巧进行说明:

朗读[全国中考新趋势]

朗读 基调 仔细推敲文句,准确理解作者感情,从而确定朗读基调。基调一般有清新舒展、喜悦明快、热情赞扬、低沉悲痛、幽默风趣、憎恶激愤、深沉坚定等。(注意积累表示基调的词语)

语调 节奏 一般而言,如果表现的内容是欢快、激动、紧张的,语调要上扬,节奏要加快;表现的内容是悲痛、低沉的,语调大都低沉,节奏也要变慢;表现的内容是平淡的,则语调平稳,节奏适中。

语气 充分理解文句传达的人物的情绪、心理及作者的情感态度以确定朗读语气。注意,有的文字表面看来阳光明媚,实际上是作者运用了反讽的手法在讽刺,朗读时就需要调整语气。

重音 ①语法重音:短句里的谓语,动词、形容词前的状语,动词后面的补语,有些代词等常重读。

②强调重音:为了突出表达某种思想感情而重读某些词语,没有固定的位置,需根据情感确定。

补充

补充

补充

1.[七上《散步》积累拓展]本文与《秋天的怀念》有着不同的感情基调。与同学一起探究本文的感情基调,并试着通过朗读来准确传达作者的情感。

《秋天的怀念》的感情基调是:沉痛、感伤、悲慨、压抑,结尾处又有一种达观释然的宁静。《散步》的感情基调是:清新、明朗、愉悦、亲切、舒缓、从容,有些语句也有含蓄未言的深意。(注意积累形容感情基调的词语)

2.[七上《秋天的怀念》积累拓展]课文第1段与第3段两次写到“我”与母亲的对话。小组合作,揣摩人物说话的语气,标出这两段文字的节奏。尝试分角色朗读,注意传达出“我”和母亲在两次对话中不同的心情。

第一段对话中,“我”的情绪极端痛苦、绝望、暴躁,母亲则是强忍悲

痛、好语相慰;第二段对话中,母亲是喜出望外、激动难耐,以至于“絮絮叨叨”,“我”则是勉强应付。

同课章节目录