岳麓版历史选修一第二单元古代历史上的改革下第4课 商鞅变法与秦的强盛

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史选修一第二单元古代历史上的改革下第4课 商鞅变法与秦的强盛 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-09-15 13:27:43 | ||

图片预览

文档简介

第4课 商鞅变法与秦的强盛

【课程标准】

1.了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

2.探讨商鞅变法的历史作用。

【课标解读】

重点理解和分析商鞅变法的必然性、商鞅变法的特点及商鞅变法成功的因素;重点阐释“社会转型”这一历史概念。

【考试大纲】

商鞅变法

【知识梳理】

一、背景

1. 政治:分封制宗法制遭破坏,春秋战国时期社会转型。(奴隶社会向封建社会过渡)

2.经济:铁器牛耕提高生产力,生产力的发展(根本原因)

3.军事:争霸战争需要“富国强兵” (直接推动力)

4.思想:法家学说成为改革的思想武器

二、内容

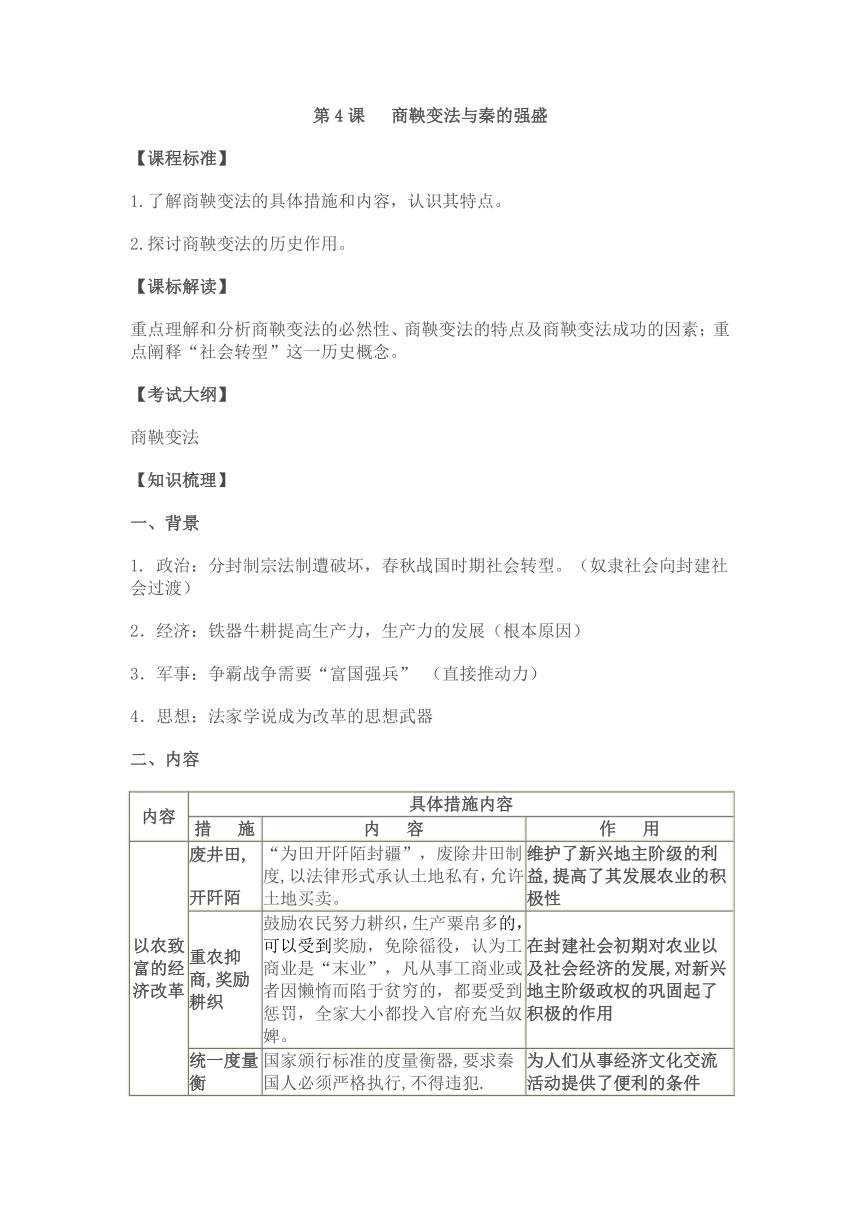

内容 具体措施内容

措 施 内 容 作 用

以农致富的经济改革 废井田,开阡陌 “为田开阡陌封疆”,废除井田制度,以法律形式承认土地私有,允许土地买卖。 维护了新兴地主阶级的利益,提高了其发展农业的积极性

重农抑商,奖励耕织 鼓励农民努力耕织,生产粟帛多的,可以受到 ( http: / / www.21cnjy.com )奖励,免除徭役,认为工商业是“末业”,凡从事工商业或者因懒惰而陷于贫穷的,都要受到惩罚,全家大小都投入官府充当奴婢。 在封建社会初期对农业以及社会经济的发展,对新兴地主阶级政权的巩固起了积极的作用

统一度量衡 国家颁行标准的度量衡器,要求秦国人必须严格执行,不得违犯. 为人们从事经济文化交流活动提供了便利的条件

奖励军功,加强集权 奖励军功,实行“二十等爵制” 规定按军功的大小授予爵位,官吏从有军功爵的 ( http: / / www.21cnjy.com )人中选用.人们按照爵位高低占有不同数量的田宅、奴婢严厉禁止私斗,凡擅自私斗者,视情节轻重处以不同刑罚.

废除“世袭世禄制” 宗室成员没有立军功者,要除掉其宗室属籍,剥夺其贵族身份,以此鼓励宗室贵族建立军功。

严格户籍制度,制定连坐法 规定居民要登记户籍,分五家为一伍,两伍为一什,什伍之内,各家纠察.奖励告密,实行连坐法,一家犯法,其他各家都得举报,否则得受同等刑罚。

普遍推行县制 商鞅变法废除分封制,以县为地方行政单位.分全国为31县,由国君直接委派县令进行管理,加强中央集权。

“燔诗书而明法令”,制定秦律 烧毁宣扬一些儒家思想,不符合新兴地主利益的诗书;根据李悝的《法经》,制订了秦律,用法律形式把各项改革内容固定下来。

改革旧的社会风尚习俗 禁止父子及成年兄弟同居一室;强制推行一夫一制小家庭政策,规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户口税。

三、结果: 商鞅虽死,而秦卒行其法

1.败因:

①商鞅变法触动了旧贵族的既得利益

②商鞅实行的酷刑也加剧了旧势力对商鞅的仇恨

③秦孝公死后,商鞅失去了生存的主要屏障

④新法成了他逃亡的障碍,最终为变法而献出自己的生命

2.成功:顺应了时代的发展,顺应了生产关系 ( http: / / www.21cnjy.com )与生产力的变革,是对整个生产关系的变革,使封建生产关系和生产力得以进一步的确立与发展,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础,因此,商鞅变法是成功

成功的原因:

①顺应了历史潮流。

②变法的内容已经深入人心。

③法家思想奠定了变法的思想理论基础.

④商鞅同守旧派贵族的论战, 扫除了变法的思想障碍。

⑤秦孝公坚强有力的支持

四、评价

是一场地主阶级性质的改革。

1. 积极影响

①沉重打击了奴隶主旧贵族,加强了新兴地主阶级的中央集权制度;

②发展地主经济,重农抑商政策在封建社会初期对农业及社会经济的发展起了积极作用.

③壮大了军事力量;

④是战国时期最彻底的变法,收富国强兵之效。

⑤它为后来秦统一六国奠定了基础,对后世的发展也产生了重大影响。

2.消极影响:

①轻罪重刑, 轻视了教化;连坐法加重了对人民的压迫。法律严苛,容易造成统治者的暴政;

②文化高压政策不利于思想文化发展;

③重农抑商,造成封建社会对商业和商人长期歧视,阻碍了商品经济发展。

【思维拓展】

1.商鞅变法的历史局限性

商鞅变法处在一个历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。

(1)轻视教化,轻罪重罚:如:刑法严酷

(2)加重剥削压迫:如:连坐法

(3)改革不完全彻底:如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性

(4)重农抑商:压制工商业违背了社会经济发展的规律,阻碍了商品经济的发展和社会的进步,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

(6)倡导君主独裁,选错了政治体制的方向

2. 特点:

①商鞅变法的核心内容可概括为“农战”和“法治”。

②商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重、变法措施最全面、为期最久、影响最深远的改革。

③商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,增加政府收入富国强兵,建立新型地主阶级的统治。

④商鞅变法的许多措施,不仅为秦国完成统一奠定了雄厚的经济基础与国家政治基础,对日后中国历史的发展也有重大影响。

3.商鞅变法的启示

改革也是一场革命,改革也应 ( http: / / www.21cnjy.com )以促进生产力的发展为目的的。商鞅变法正是顺应了时代的发展,顺应了生产关系与生产力的变革,是对整个生产关系的变革,使封建生产关系和生产力得以进一步的确立与发展。因此,从某种意义上来说,商鞅变法是成功的。然而,商鞅最终遭车裂而死,他的家人也遭到了他自己制定的刑律——连坐,不得不说商鞅的结局是个历史的悲剧,由此可见旧势力的顽固与改革的艰辛。历史发展的趋势是不断向上的,然而在向上发展的道路中会有许多可知或不可知的阻力,因此,改革者需要更多的决心与勇气,而商鞅正是具备了这种勇气与信念,在改革中表现了义无返顾的坚毅精神和大胆而审慎的处事态度

【习题点拨】

课中思考题

1.南门徙木的举措起了什么作用?

商鞅通过南门取信于民,保证了变法的顺利执行。

2.这是《战国策·韩策一》中记载的当时的人对秦国军队的评论,你认为为什么会出现这种情况?

主要是因为秦国商鞅中明确规定奖励军攻。按军功授官爵,这样增强了救死扶伤的勇气,提高了军队的战斗力。

课后习题解答

阅读与思考:

春秋战国以来,铁器和牛耕的使用和推广使 ( http: / / www.21cnjy.com )生产力得到提高,个体劳动取代了生产力水平低下时期的强制性集体耕作,以家庭为单位的生产方式极大的提高了人们的生产积极性。

改变了秦国保留的戎、氐等少数民族中 ( http: / / www.21cnjy.com )男女杂居、父子同住的生活方式,鼓励发展一家一户的小农经济,既增加了国家的收入,也有利于社会经济的发展,为秦国的强大和统一六国打下了坚实的基础。

解析与探究提示:

商鞅变法从根本上确立了土地私有制, ( http: / / www.21cnjy.com )这一切激发了劳动者的生产积极性,使秦国农业生产发展,实力增强,成为战国时期最强大的诸侯国,为秦国统一奠定了基础。

自我测评解答:

1.商鞅变法的主要内容有:

(1)经济方面:废井田,开阡陌;重农抑商,奖励耕织; 统一度量衡。

(2)政治和军事方面:奖励军功,实行二十等爵制;废除世卿世禄制;严格户藉管理制度,制定连坐法;普通推行县制;制定秦律,“燔诗书而明令”。

历史意义:

(1)经济上,从根本上确立了土地私有制度,为秦国农业生产带来了生机;

(2)政治上,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

(3)军事上,极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外战争中掌握了主动权。

(4)总之,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

2.商鞅变法成功的原因

①商鞅变法顺应了历史发展的趋势,符合新兴地主阶级的要求,这是根本原因。

②商鞅的个人作用:商鞅敢于同旧的势力作斗争。 ( http: / / www.21cnjy.com )本着“治世不一道,便国不法古” 的指导思想,提出了符合秦国实际的改革措施;变法过程中,又不畏强权,严惩了一些旧贵族,从而确保了新法的推行。

③法律一经制定就坚决实施

④秦孝公重用支持商鞅变法,这是重要因素。

【走进高考】

例1.(2009浙江自选,9)历史上重大改革回眸(10分)

阅读下列材料:

材料一 秦孝公任商鞅。鞅 ( http: / / www.21cnjy.com )以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅,复三代无知……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。数年之间,国富兵强,天下无敌。

——《通典·食货》

材料二 齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士。

——《荀子·议兵》

(1)根据材料一,并结合所学知识,分析商鞅为什么要“诱”三晋之人,三晋之人为什么会受商鞅之“诱”,结果如何?(6分)

(2)根据材料一,并结合所学知识,分析材料二说法的原因。(4分)

解析:本题考查了商鞅变法的相关内容,解 ( http: / / www.21cnjy.com )题中注意根据题目要求答题,(1)、(2)两问均强调了根据材料并结合所学知识来分析相关问题,题目较容易。

参考答案

(1)因为要发展农业生产,增强经济实力;“利其田宅”,废井田,开阡陌,奖励耕织,免除徭役;经过几年的努力,秦国达到了国富兵强的目的。

(2)是商鞅变法实行的二十等爵制,废除世卿世禄制等奖励军功措施的结果;使三晋之人为秦所用,而秦得以专心应敌于外。

【课时训练】

一、选择题

1.商鞅变法前,秦国落后的表现不包括

A.农业落后 B.文化落后 C.社会风习落后 D.未曾称过霸

2.商鞅变法涉及到的问题是①行政区划②土地③奴婢④军事

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

3.“南门徙木”的故事主要说明了

A.改革中取信于民的重要性 B.改革要有经济实力作保障

C.改革要完全依靠人民群众 D.改革的复杂性和长期性

4.对商鞅变法中“奖励军功”的表述,不正确的是

A.把官爵和军功结合起来 B.所有的国君亲属不再拥有爵位

C.提高了军队的战斗力 D.打击了贵族的特权

5.商鞅变法中建立的什伍组织①按照五家为伍、十家为什的单位编制②伍的基层负责人称为“伍长”③任何时候也不能解甲归田④是一种兵农合一的制度

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

6.县制取代分封制强化了中央集权,主要是因为

A.县的统治区域比封国小 B. 各县设有令和丞

C.县丞和县尉分管民政和军事 D. 由国君直接任免官员

7.商鞅采取了焚烧诗书的措施,主要说明

A.儒学没有积极意义 B.儒学无法抑制暴政

C.儒学在当时行不通 D.儒学不利于思想统治

8.下图是秦墓出土的武士斗兽纹铜镜,表现了商鞅变法后秦人形成的

A.法制意识 B.重农精神 C.娱乐意识 D.尚武精神

9.商鞅变法中哪些内容直接废除了奴隶主贵族的特权①军功授爵制②重农抑商③废除井田制④废分封行县制⑤实行连坐

A.①③④ B.①②⑤ C.②③⑤ D.②③④⑤

10.秦国成为战国七雄中实力最强的国家,主要原因是

A.商鞅变法比较彻底 B.封建经济发展迅速

C.统一是历史发展的需要 D.重视水利工程建设

二、非选择题

16.阅读下列材料:

材料一 令民为什伍,而相牧司连 ( http: / / www.21cnjy.com )坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

材料二 孝公用商鞅之法,移风易俗,民 ( http: / / www.21cnjy.com )以殷实,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记.李斯列传》

材料三 秦孝公用商鞅,坏井田,开 ( http: / / www.21cnjy.com )阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷. ——《汉书. 食货志》

(1)根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

(2)在经济方面,商鞅变法有何积极意义?从长远来看,商鞅的经济政策有哪些消极作用?

(3)材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

(4)从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

17. 阅读下列材料:

材料一 太史公曰:“商君,其天资刻薄 ( http: / / www.21cnjy.com )人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。……及得用,刑公子虔,欺魏将,……亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。” ——《史记·商君列传》

材料二 孝公用商君,坏井田 ( http: / / www.21cnjy.com ),开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国诸侯。然王制遂灭,谮差亡度。庶人之富者累百巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州域,而弱者丧社稷。 ——引自《汉书·食货志》

材料三 孝公用商鞅之法移风易 ( http: / / www.21cnjy.com )俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。 ——一引自李斯《谏逐客书》

回答:

(1)材料一评价商鞅变法的主要标准是什么 这一标准对材料一的结论有何影响

(2)材料二对商鞅变法肯定了什么 否定了什么

(3)材料三评论商鞅变法主要着眼于什么 与材料二的观点有何不同

(4)你认为评价商鞅变法的主要着眼点是什么 从上述材料中举一例说明商鞅变法后阶级关系的变化。

第4课 商鞅变法与秦的强盛

参考答案

一、选择题

1 — 5 DCABC 6—10 DCDAA

二、非选择题

11.

(1)①实行什伍连坐制;②奖励军功;③重农抑商;④实行县制;⑤废除井田制;⑥统一度量衡。

(2)商鞅变法鼓励努力生产粮食布帛,禁止弃 ( http: / / www.21cnjy.com )农经商,在战国七雄争霸激烈的形势下,这一措施不仅从根本上保障了封建地主土地所有制,发展了封建经济,而且在当时生产力水平较低的条件下,有效的解决了战争多物质的需求,从而为秦的统一中国奠定了基础。(3分)从长远角度来看,重农抑商政策阻碍了商品经济的发展,对农业和其他产业都会产生消极作用。(3分)

(3)变法使得秦国富强起来。

(4)倾邻国而雄诸侯

12 .

(1)主要着眼于对个人品质的评价,忽略了对变法的社会客观效果的考察,因此不能全面评价个人在历史上的作用。

(2)肯定了变法富国强兵的实际作用,否定了阶级关系的新变化及变法对奴隶制统治秩序的破坏作用。

(3)着眼于变法取得的政治、经济两方面的实际效果,看到了变法为秦统一奠定了基础。与材料二不同的是肯定了变法所建立的新秩序。

(4)最主要的着眼点应是生产力。“庶人之富者累百巨万”反映了变法有利于新兴地主阶级

【课程标准】

1.了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

2.探讨商鞅变法的历史作用。

【课标解读】

重点理解和分析商鞅变法的必然性、商鞅变法的特点及商鞅变法成功的因素;重点阐释“社会转型”这一历史概念。

【考试大纲】

商鞅变法

【知识梳理】

一、背景

1. 政治:分封制宗法制遭破坏,春秋战国时期社会转型。(奴隶社会向封建社会过渡)

2.经济:铁器牛耕提高生产力,生产力的发展(根本原因)

3.军事:争霸战争需要“富国强兵” (直接推动力)

4.思想:法家学说成为改革的思想武器

二、内容

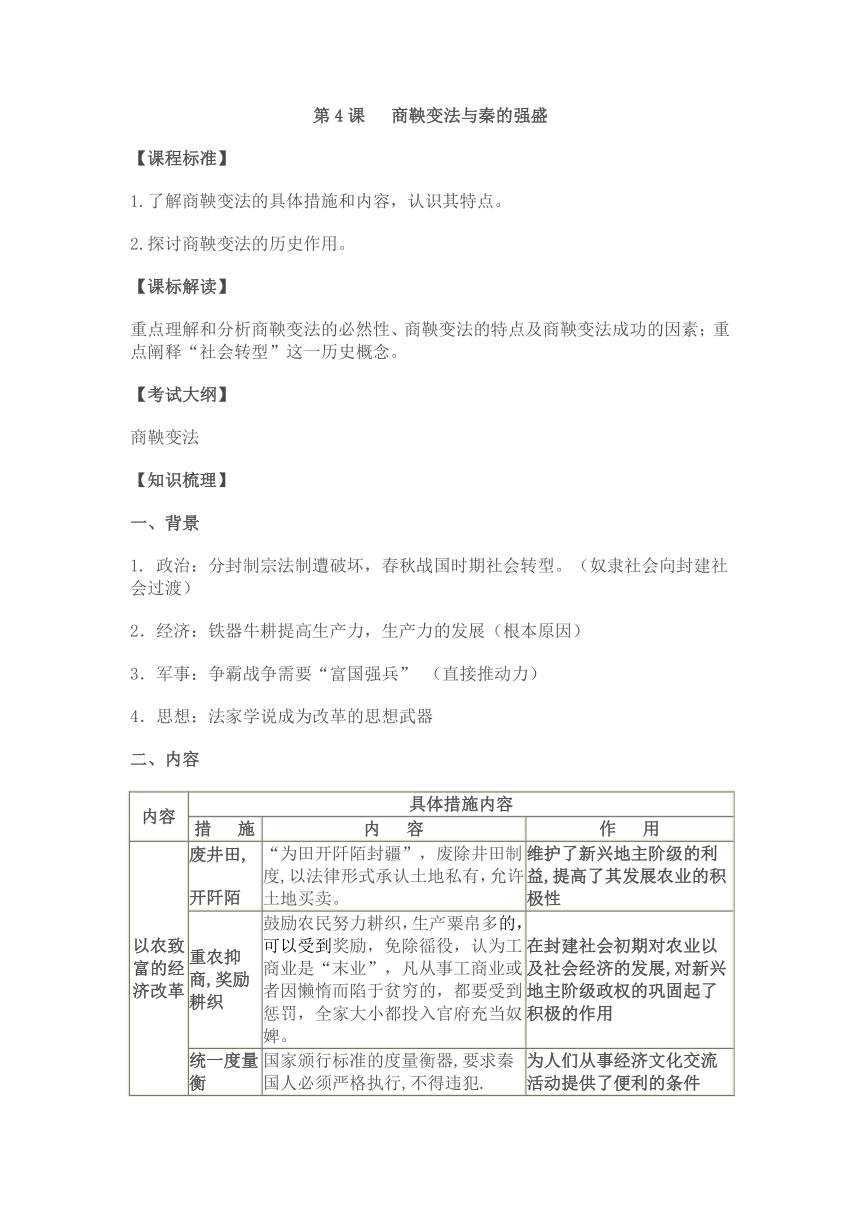

内容 具体措施内容

措 施 内 容 作 用

以农致富的经济改革 废井田,开阡陌 “为田开阡陌封疆”,废除井田制度,以法律形式承认土地私有,允许土地买卖。 维护了新兴地主阶级的利益,提高了其发展农业的积极性

重农抑商,奖励耕织 鼓励农民努力耕织,生产粟帛多的,可以受到 ( http: / / www.21cnjy.com )奖励,免除徭役,认为工商业是“末业”,凡从事工商业或者因懒惰而陷于贫穷的,都要受到惩罚,全家大小都投入官府充当奴婢。 在封建社会初期对农业以及社会经济的发展,对新兴地主阶级政权的巩固起了积极的作用

统一度量衡 国家颁行标准的度量衡器,要求秦国人必须严格执行,不得违犯. 为人们从事经济文化交流活动提供了便利的条件

奖励军功,加强集权 奖励军功,实行“二十等爵制” 规定按军功的大小授予爵位,官吏从有军功爵的 ( http: / / www.21cnjy.com )人中选用.人们按照爵位高低占有不同数量的田宅、奴婢严厉禁止私斗,凡擅自私斗者,视情节轻重处以不同刑罚.

废除“世袭世禄制” 宗室成员没有立军功者,要除掉其宗室属籍,剥夺其贵族身份,以此鼓励宗室贵族建立军功。

严格户籍制度,制定连坐法 规定居民要登记户籍,分五家为一伍,两伍为一什,什伍之内,各家纠察.奖励告密,实行连坐法,一家犯法,其他各家都得举报,否则得受同等刑罚。

普遍推行县制 商鞅变法废除分封制,以县为地方行政单位.分全国为31县,由国君直接委派县令进行管理,加强中央集权。

“燔诗书而明法令”,制定秦律 烧毁宣扬一些儒家思想,不符合新兴地主利益的诗书;根据李悝的《法经》,制订了秦律,用法律形式把各项改革内容固定下来。

改革旧的社会风尚习俗 禁止父子及成年兄弟同居一室;强制推行一夫一制小家庭政策,规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户口税。

三、结果: 商鞅虽死,而秦卒行其法

1.败因:

①商鞅变法触动了旧贵族的既得利益

②商鞅实行的酷刑也加剧了旧势力对商鞅的仇恨

③秦孝公死后,商鞅失去了生存的主要屏障

④新法成了他逃亡的障碍,最终为变法而献出自己的生命

2.成功:顺应了时代的发展,顺应了生产关系 ( http: / / www.21cnjy.com )与生产力的变革,是对整个生产关系的变革,使封建生产关系和生产力得以进一步的确立与发展,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础,因此,商鞅变法是成功

成功的原因:

①顺应了历史潮流。

②变法的内容已经深入人心。

③法家思想奠定了变法的思想理论基础.

④商鞅同守旧派贵族的论战, 扫除了变法的思想障碍。

⑤秦孝公坚强有力的支持

四、评价

是一场地主阶级性质的改革。

1. 积极影响

①沉重打击了奴隶主旧贵族,加强了新兴地主阶级的中央集权制度;

②发展地主经济,重农抑商政策在封建社会初期对农业及社会经济的发展起了积极作用.

③壮大了军事力量;

④是战国时期最彻底的变法,收富国强兵之效。

⑤它为后来秦统一六国奠定了基础,对后世的发展也产生了重大影响。

2.消极影响:

①轻罪重刑, 轻视了教化;连坐法加重了对人民的压迫。法律严苛,容易造成统治者的暴政;

②文化高压政策不利于思想文化发展;

③重农抑商,造成封建社会对商业和商人长期歧视,阻碍了商品经济发展。

【思维拓展】

1.商鞅变法的历史局限性

商鞅变法处在一个历史交替时期,新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。

(1)轻视教化,轻罪重罚:如:刑法严酷

(2)加重剥削压迫:如:连坐法

(3)改革不完全彻底:如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性

(4)重农抑商:压制工商业违背了社会经济发展的规律,阻碍了商品经济的发展和社会的进步,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

(6)倡导君主独裁,选错了政治体制的方向

2. 特点:

①商鞅变法的核心内容可概括为“农战”和“法治”。

②商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重、变法措施最全面、为期最久、影响最深远的改革。

③商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,增加政府收入富国强兵,建立新型地主阶级的统治。

④商鞅变法的许多措施,不仅为秦国完成统一奠定了雄厚的经济基础与国家政治基础,对日后中国历史的发展也有重大影响。

3.商鞅变法的启示

改革也是一场革命,改革也应 ( http: / / www.21cnjy.com )以促进生产力的发展为目的的。商鞅变法正是顺应了时代的发展,顺应了生产关系与生产力的变革,是对整个生产关系的变革,使封建生产关系和生产力得以进一步的确立与发展。因此,从某种意义上来说,商鞅变法是成功的。然而,商鞅最终遭车裂而死,他的家人也遭到了他自己制定的刑律——连坐,不得不说商鞅的结局是个历史的悲剧,由此可见旧势力的顽固与改革的艰辛。历史发展的趋势是不断向上的,然而在向上发展的道路中会有许多可知或不可知的阻力,因此,改革者需要更多的决心与勇气,而商鞅正是具备了这种勇气与信念,在改革中表现了义无返顾的坚毅精神和大胆而审慎的处事态度

【习题点拨】

课中思考题

1.南门徙木的举措起了什么作用?

商鞅通过南门取信于民,保证了变法的顺利执行。

2.这是《战国策·韩策一》中记载的当时的人对秦国军队的评论,你认为为什么会出现这种情况?

主要是因为秦国商鞅中明确规定奖励军攻。按军功授官爵,这样增强了救死扶伤的勇气,提高了军队的战斗力。

课后习题解答

阅读与思考:

春秋战国以来,铁器和牛耕的使用和推广使 ( http: / / www.21cnjy.com )生产力得到提高,个体劳动取代了生产力水平低下时期的强制性集体耕作,以家庭为单位的生产方式极大的提高了人们的生产积极性。

改变了秦国保留的戎、氐等少数民族中 ( http: / / www.21cnjy.com )男女杂居、父子同住的生活方式,鼓励发展一家一户的小农经济,既增加了国家的收入,也有利于社会经济的发展,为秦国的强大和统一六国打下了坚实的基础。

解析与探究提示:

商鞅变法从根本上确立了土地私有制, ( http: / / www.21cnjy.com )这一切激发了劳动者的生产积极性,使秦国农业生产发展,实力增强,成为战国时期最强大的诸侯国,为秦国统一奠定了基础。

自我测评解答:

1.商鞅变法的主要内容有:

(1)经济方面:废井田,开阡陌;重农抑商,奖励耕织; 统一度量衡。

(2)政治和军事方面:奖励军功,实行二十等爵制;废除世卿世禄制;严格户藉管理制度,制定连坐法;普通推行县制;制定秦律,“燔诗书而明令”。

历史意义:

(1)经济上,从根本上确立了土地私有制度,为秦国农业生产带来了生机;

(2)政治上,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

(3)军事上,极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外战争中掌握了主动权。

(4)总之,变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

2.商鞅变法成功的原因

①商鞅变法顺应了历史发展的趋势,符合新兴地主阶级的要求,这是根本原因。

②商鞅的个人作用:商鞅敢于同旧的势力作斗争。 ( http: / / www.21cnjy.com )本着“治世不一道,便国不法古” 的指导思想,提出了符合秦国实际的改革措施;变法过程中,又不畏强权,严惩了一些旧贵族,从而确保了新法的推行。

③法律一经制定就坚决实施

④秦孝公重用支持商鞅变法,这是重要因素。

【走进高考】

例1.(2009浙江自选,9)历史上重大改革回眸(10分)

阅读下列材料:

材料一 秦孝公任商鞅。鞅 ( http: / / www.21cnjy.com )以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅,复三代无知……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。数年之间,国富兵强,天下无敌。

——《通典·食货》

材料二 齐之技击不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士。

——《荀子·议兵》

(1)根据材料一,并结合所学知识,分析商鞅为什么要“诱”三晋之人,三晋之人为什么会受商鞅之“诱”,结果如何?(6分)

(2)根据材料一,并结合所学知识,分析材料二说法的原因。(4分)

解析:本题考查了商鞅变法的相关内容,解 ( http: / / www.21cnjy.com )题中注意根据题目要求答题,(1)、(2)两问均强调了根据材料并结合所学知识来分析相关问题,题目较容易。

参考答案

(1)因为要发展农业生产,增强经济实力;“利其田宅”,废井田,开阡陌,奖励耕织,免除徭役;经过几年的努力,秦国达到了国富兵强的目的。

(2)是商鞅变法实行的二十等爵制,废除世卿世禄制等奖励军功措施的结果;使三晋之人为秦所用,而秦得以专心应敌于外。

【课时训练】

一、选择题

1.商鞅变法前,秦国落后的表现不包括

A.农业落后 B.文化落后 C.社会风习落后 D.未曾称过霸

2.商鞅变法涉及到的问题是①行政区划②土地③奴婢④军事

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

3.“南门徙木”的故事主要说明了

A.改革中取信于民的重要性 B.改革要有经济实力作保障

C.改革要完全依靠人民群众 D.改革的复杂性和长期性

4.对商鞅变法中“奖励军功”的表述,不正确的是

A.把官爵和军功结合起来 B.所有的国君亲属不再拥有爵位

C.提高了军队的战斗力 D.打击了贵族的特权

5.商鞅变法中建立的什伍组织①按照五家为伍、十家为什的单位编制②伍的基层负责人称为“伍长”③任何时候也不能解甲归田④是一种兵农合一的制度

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

6.县制取代分封制强化了中央集权,主要是因为

A.县的统治区域比封国小 B. 各县设有令和丞

C.县丞和县尉分管民政和军事 D. 由国君直接任免官员

7.商鞅采取了焚烧诗书的措施,主要说明

A.儒学没有积极意义 B.儒学无法抑制暴政

C.儒学在当时行不通 D.儒学不利于思想统治

8.下图是秦墓出土的武士斗兽纹铜镜,表现了商鞅变法后秦人形成的

A.法制意识 B.重农精神 C.娱乐意识 D.尚武精神

9.商鞅变法中哪些内容直接废除了奴隶主贵族的特权①军功授爵制②重农抑商③废除井田制④废分封行县制⑤实行连坐

A.①③④ B.①②⑤ C.②③⑤ D.②③④⑤

10.秦国成为战国七雄中实力最强的国家,主要原因是

A.商鞅变法比较彻底 B.封建经济发展迅速

C.统一是历史发展的需要 D.重视水利工程建设

二、非选择题

16.阅读下列材料:

材料一 令民为什伍,而相牧司连 ( http: / / www.21cnjy.com )坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

材料二 孝公用商鞅之法,移风易俗,民 ( http: / / www.21cnjy.com )以殷实,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记.李斯列传》

材料三 秦孝公用商鞅,坏井田,开 ( http: / / www.21cnjy.com )阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷. ——《汉书. 食货志》

(1)根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

(2)在经济方面,商鞅变法有何积极意义?从长远来看,商鞅的经济政策有哪些消极作用?

(3)材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

(4)从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

17. 阅读下列材料:

材料一 太史公曰:“商君,其天资刻薄 ( http: / / www.21cnjy.com )人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。……及得用,刑公子虔,欺魏将,……亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。” ——《史记·商君列传》

材料二 孝公用商君,坏井田 ( http: / / www.21cnjy.com ),开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国诸侯。然王制遂灭,谮差亡度。庶人之富者累百巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州域,而弱者丧社稷。 ——引自《汉书·食货志》

材料三 孝公用商鞅之法移风易 ( http: / / www.21cnjy.com )俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚师,举地千里,至今治强。 ——一引自李斯《谏逐客书》

回答:

(1)材料一评价商鞅变法的主要标准是什么 这一标准对材料一的结论有何影响

(2)材料二对商鞅变法肯定了什么 否定了什么

(3)材料三评论商鞅变法主要着眼于什么 与材料二的观点有何不同

(4)你认为评价商鞅变法的主要着眼点是什么 从上述材料中举一例说明商鞅变法后阶级关系的变化。

第4课 商鞅变法与秦的强盛

参考答案

一、选择题

1 — 5 DCABC 6—10 DCDAA

二、非选择题

11.

(1)①实行什伍连坐制;②奖励军功;③重农抑商;④实行县制;⑤废除井田制;⑥统一度量衡。

(2)商鞅变法鼓励努力生产粮食布帛,禁止弃 ( http: / / www.21cnjy.com )农经商,在战国七雄争霸激烈的形势下,这一措施不仅从根本上保障了封建地主土地所有制,发展了封建经济,而且在当时生产力水平较低的条件下,有效的解决了战争多物质的需求,从而为秦的统一中国奠定了基础。(3分)从长远角度来看,重农抑商政策阻碍了商品经济的发展,对农业和其他产业都会产生消极作用。(3分)

(3)变法使得秦国富强起来。

(4)倾邻国而雄诸侯

12 .

(1)主要着眼于对个人品质的评价,忽略了对变法的社会客观效果的考察,因此不能全面评价个人在历史上的作用。

(2)肯定了变法富国强兵的实际作用,否定了阶级关系的新变化及变法对奴隶制统治秩序的破坏作用。

(3)着眼于变法取得的政治、经济两方面的实际效果,看到了变法为秦统一奠定了基础。与材料二不同的是肯定了变法所建立的新秩序。

(4)最主要的着眼点应是生产力。“庶人之富者累百巨万”反映了变法有利于新兴地主阶级