《观潮》课件

图片预览

文档简介

课件74张PPT。观潮周密 浪淘沙

刘禹锡

八月涛声吼地来,

头高数丈触山回。

须臾却入海门去,

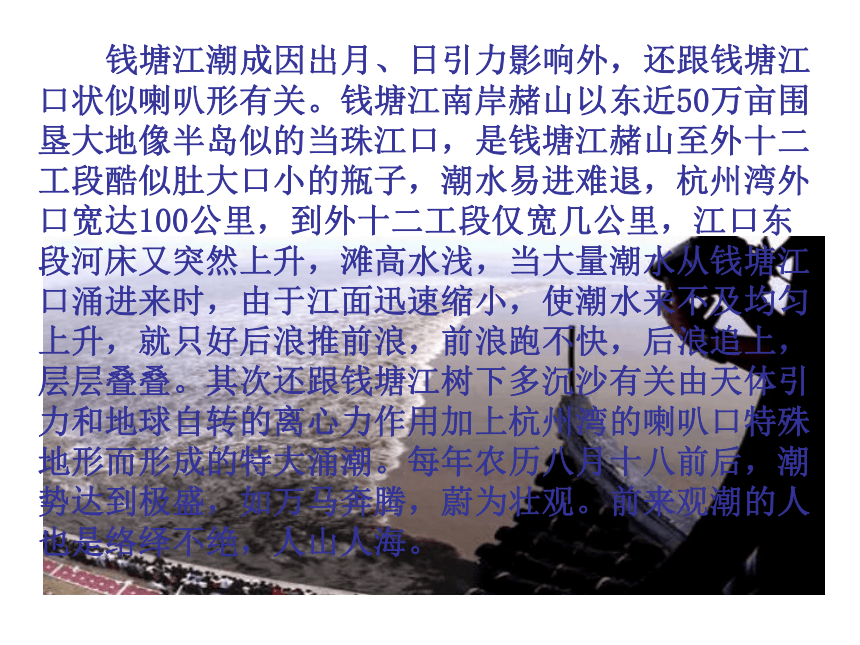

卷起沙堆似雪堆。 观潮 闷雷滚动出白线 潮头怒吼贯江面 山崩地裂城墙现 钱塘奇观天下传周 密观 潮????????????????????????????? 钱塘江潮成因出月、日引力影响外,还跟钱塘江口状似喇叭形有关。钱塘江南岸赭山以东近50万亩围垦大地像半岛似的当珠江口,是钱塘江赭山至外十二工段酷似肚大口小的瓶子,潮水易进难退,杭州湾外口宽达100公里,到外十二工段仅宽几公里,江口东段河床又突然上升,滩高水浅,当大量潮水从钱塘江口涌进来时,由于江面迅速缩小,使潮水来不及均匀上升,就只好后浪推前浪,前浪跑不快,后浪追上,层层叠叠。其次还跟钱塘江树下多沉沙有关由天体引力和地球自转的离心力作用加上杭州湾的喇叭口特殊地形而形成的特大涌潮。每年农历八月十八前后,潮势达到极盛,如万马奔腾,蔚为壮观。前来观潮的人也是络绎不绝,人山人海。钱 塘 江 大 潮钱 塘 江 观 潮八堡碰头潮 盐官一线潮老盐仓回头潮 气势雄伟的碰头潮 徐邦达钱塘观潮图(国 画) 蒋孝游奇观海宁潮(国画) 简介南宋观潮盛事 杭州在南宋时称临安,是国都。

Ω观潮地当时在临安城南,每年农历八月十八日举行观潮盛典。

Ω迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮争标的表演。 Ω当日从宫廷到民间争相观看,万人空巷,十分狂热。钱塘江潮的形成 钱塘江大潮,古人称之为“壮观天无”。它的形成与其独具的自然条件密切相关。其一,因江口呈喇叭形,宽处过百里,窄处仅十里,巨潮被狭窄的江道约束,当然会形成波澜壮阔的涌潮。其二,河口有巨大拦门沙坎,潮水涌进遇到如此巨阻,当然会掀揭天下;前浪遭阻,后浪又上,波赶波,浪叠浪,潮水就会奔腾咆哮,排山倒海般地呼啸而来。作者简介字公谨,号草窗,又号四水潜夫。原籍济南,后迁吴兴(今属浙江)。南宋文学家,著名词人,笔记大家。宋末曾做过义乌县官等职,宋灭后不再做官,他的诗文都有成就,又能书画。著有《武林旧事》、《草窗词》、《齐东野语》。

《观潮》选自《武林旧事》,是他进入元朝后所作。周密背景链接: 南宋的国都是临安,即现在的杭州,观潮地当时在临安城南(今由于江水改道已移至浙江海宁),每年农历八月十八举行观潮盛典。迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮挣标的表演。当日上到宫廷下到民间争相观看,万人空巷,十分热闹。《观潮》所记即为此事。请朗读下列字词:吞天沃日江横玉系腰乘骑弄旗如履平地一舸无迹溯迎而上鲸波万仞珠翠罗绮倍穹常时僦赁看幕四马塞途善泅者艨艟倏尔京尹wòjìqiúlǚgěsùrènqǐyǐnsèqióngméngchōngjìjiùlìnshū翻译文章:原文:浙江之潮,天下之伟观也。之:也:结构助词“的”;表判断的语气助词;译文:钱塘江的潮,是天下雄伟壮美的景观。伟观:雄伟景观;原文:自既望以至十八日为最盛。既望:自:盛:从;农历八月十六日。“望”为农历八月十五日,“既”是“过了”的意思。旺盛。引申为“壮观”;译文:从农历八月十六日到十八日是潮水最壮观的时候。原文:方其远出海门,仅如银线;方:海门:其:当……时;代指潮;浙江入海的口子,那里两边的山对峙着;仅:几乎,将近。译文: 当潮水远远地从浙江入海口涌来的时候,看起来几乎像一条银白色的线。原文:既而渐近,则玉城雪岭际天而来。既而:则:际天:不久;连词,就,便;玉城雪岭:形容泛着白沫的潮水像玉砌的城墙和大雪覆盖的山岭。连接着天;译文: 不久(潮水)渐渐靠近,就像玉城雪岭一样连天涌来。原文:大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。震撼:激射:沃日:势:震动摇撼;冲激喷射;冲荡太阳。形容波浪大。沃,用水淋洗;气势;译文: 声音大得像雷声轰鸣,(潮水)震动摇撼,冲激喷射,好像要吞没天空,冲荡太阳一样,气势极其雄伟豪壮。原文:杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。海涌银为郭,江横玉系腰: 是杨万里《浙江观潮》一诗里的句子,意思是,海水涌起来,成为银子堆砌的城郭,浙江横着,潮水给它系上一条白玉的腰带。是也:就是指这样的景象。译文: 杨诚斋诗中说的“海涌银为郭,江横玉系腰”,(海浪涌起来的时候,像银子砌成的城郭,浙江横着,潮水给它系上一条白玉的腰带)指的就是这样的景象。原文:每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸。岁:京尹:出:教阅:艨艟:年;京都临安府的长官;来到;训练,检阅;战船;译文: 每年(农历八月)京都临安府长官来到浙江亭检阅水军,战船几百艘分别列在两岸。原文:既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。既而:尽:乘骑弄旗标枪舞刀于水面者:不久;穷尽; 语序应为“于水面乘骑弄旗标枪舞刀者”;骑,马;弄,舞动;标,树立、举;履:踩

译文: 不久,演习五阵的阵势,忽而疾驶,忽而腾起,忽而分,忽而合,极尽各种变化,同时有在水面上骑马、舞旗、举枪、挥刀的人,好像踩在平地上一样。原文:倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。倏尔:略不相睹:水爆:忽然;彼此一点也看不见。略不,一点也不;略,微、一点;水军用的一种爆炸武器;译文: 忽然黄色的烟雾从四面升起,人和物一点也看不见了,(只听得)水爆轰响震动,声音就像山崩一样。 原文:烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。舸:船;逝:去,往。“沉没”的意思。译文: 一会儿,烟雾消失,波涛平静,一条船的踪迹也没有了,只有敌方的战船被火焚毁,随着波浪漂去。 原文:吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗;吴儿善泅者数百(语序应调整为):数百善泅者吴儿,(几百个善于泅水的吴中健儿)泅:游泳。文:名词作动词,刺画着花纹;译文: 几百个善于泅水的吴中健儿,都披散着头发,身上画着花纹,手中拿着十幅大彩旗。原文:争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中;鼓:鼓动,振作;溯迎而上:逆流迎潮而上;鲸波万仞;万仞高的巨浪;鲸波,巨浪;万仞:形容浪头极高;译文: 争先奋勇,逆流迎潮而上,在万仞高的巨浪之间出没。原文:腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。腾身百变:腾跃着身子变换着各种姿态;以:用,凭;夸:夸耀,显示;能:自己的本领;译文: 腾跃着身子变换尽各种姿态,而旗尾一点也没有沾湿,凭借这种(表演)来显示他们(高超)的技能。原文:江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,车马塞途;江干:江岸;上下:上游和下游;珠翠罗绮:泛指妇女的首饰和游人的华丽衣服;绮:美丽,华丽。溢目:满眼;塞:阻塞;译文: 江岸上游和下游连绵十多里地,戴着珠宝首饰的妇女和穿着华丽衣服的游人满眼都是,车马阻塞了道路。原文:饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。倍穹:(价钱)加倍的高;穹,高;常时:平时;僦赁:都是租用的意思;看幕:为观潮人们搭的帐棚;虽;即使;席地:一席之地,仅容一个人的地方;容:许,让;译文: 饮食百物的价钱都比平时加倍的增高,但是租用看棚的人却非常多,即使是一席空地也不会空下来。文章写了哪些内容(哪几幅图画)?江潮图演习图弄潮图观潮图江潮图演习图弄潮图观潮图仅如银线 形玉城雪岭 色声如雷霆 声吞天沃日 势演习船只众多阵势变化多样

水兵技艺娴熟

演习中战斗激烈

演习后撤退迅速

吴儿善泅者数百……腾身百变

——正面描写

而旗尾略不沾湿,以此夸能

——侧面描写

路途长远---近雄豪之美

比喻、夸张、引用

视听结合动静相衬宏大之美雄健之美侧

面

描

写正

面

描

写人数多物品贵繁盛之美壮课文赏析 浙江之潮,天下之伟观也。自既望 以至十八日 为盛。方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。 钱塘江潮,是天下雄伟的景象啊。从农历(八月)十六日到十八日为最盛。当潮水从浙江入海口涌起的时候,(远远看去),几乎像一条银白色的线;随着潮水越来越近,就像玉城雪岭一般连天涌来,声音大得像雷霆万钧,震撼天地,冲激喷射,好像要吞没天空,涤荡太阳,气势极其雄伟豪壮。杨万里的诗中说的“海涌银为郭,江横玉系腰”描写的就是这样的景象啊!第一段写海潮的雄伟壮观。这段写什么?作者是从哪几个方面,按照什么顺序对潮来之状进行描写的? 从形、色、声、势四个方面进行正面描绘,由远及近刻画了海潮的雄伟壮观。第一段是怎样写海潮的雄伟壮观的景象的?先用一句 概括全文,点明 ,接着交代海潮最盛的 ,然后对潮水作 描绘,最后用杨诚斋的诗句对上文作形象概括, 首句,又为下文作 。“浙江之潮,天下之伟观也”题旨时间正面呼应铺垫描写角度描写方法形:仅如银线色:玉城雪岭声:声如雷霆势:吞天沃日比喻夸张引用:把海潮从远方奔涌到眼前的形状、颜色、声势都生动地表现了出来。渲染潮涌之状概括上文,呼应首句,增强作者这样写的逼真感和真实性。(进一步描绘了海潮波澜壮阔的气势,这是作者对潮水形象的侧面描写)《观潮》第一句话说:“浙江之潮,天下之伟观也。”这句话在文中有什么作用?这句话大有横空出世之势,先声夺人揭示描写对象,说明钱塘潮是天下的雄伟景象,点明了题旨,揭示了中心,可以说集全文要义于句首。第一段首句和最后一句在全文结构和内容上各起什么作用?首句总括全文,点明题旨;最后一句对上文作形象概括,呼应首句,又为下文作铺垫。课文赏析 每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。 每年(阴历八月),京都临安府长官来到浙江亭校阅水军,数百条战船分列两岸;然后演习五阵的阵势,忽而疾驶,忽而腾起,忽而分,忽而合,极尽各种变化,同时有在水面上骑马、舞旗、举枪、挥刀的人,好像踩在平地上一样。忽然黄烟四起,人和物彼此一点儿也看不见了,(只听得)传来水爆的轰鸣声,声音如同山塌了一样。(待到)烟雾消散,水面又恢复了平静,看不到一条船的踪迹,只剩下被火烧毁的“敌船”,随着波浪流走了。第二段写水军演习的精彩场面。这段写什么?水军演习的动人场景演习船只众多阵势变化多样作战技艺娴熟战斗激烈声势浩大撤退迅速除开头仍是一句总述,水军演习写得扣人心弦,水军表演的精彩之处表现在哪里?一场惊心动魄的演习,却结束在“烟消波散”的静景中,这采用的什么写法?采用这种写法有什么作用?动静相衬的写法水军操练图艨艟数百

分列两岸奔腾分合

乘弄标舞

声如崩山烟消波静

一舸无迹静动静为下文别开生面的另一场水上表演作铺垫一场复杂的演习活动,却结束在“ ”的静景上,这是运用了 的写法,这种写法的作用是______________________________ 描写演习阵势变化的文字是__________。

“有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地”表现了

本段中采用比喻夸张进行描写的句子是 _______________

作用是__________________ 为下文的另一场水上表演做了铺垫。烟消波静动静相衬既而尽奔腾分合五阵之势水兵作战技艺娴熟。

并乘骑弄旗舞刀于水面者,如履平地;火爆轰震,声有如崩山前者生动地表现了水兵作战得英勇和技艺的娴熟,后者突出战斗的激烈。“潮来溅雪欲浮天,潮去奔雷又寂然。”请在本段找出与这两句诗描写一致的语句。答案:火爆轰雷,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹。课文赏析 吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。 几百个善于泅水的吴中健儿,披散着头发,身上画着花纹,手里拿着十幅大彩旗,争相奋勇,逆流迎潮而上,(他们的身影)在万仞高的惊涛骇浪中浮沉,翻腾着身子变换着各种姿态,而旗尾却一点也不被水沾湿,凭借这种(表演)表显示他们(高超)的技能。第三段写弄潮健儿的英姿这段写什么? 第三段中哪些句子描写了壮士形象?哪些语句突出了勇士逆潮游泳的高超本领?壮士形象披发文身;

手持大旗;

争先鼓勇;泳技高超溯迎而上;

腾身百变,而旗尾略不沾湿;弄潮健儿的英姿(描绘了弄潮儿的精神,渲染了热烈的气氛)描述了弄潮儿的勇猛和矫健。突出“善”字。外形打扮俺是吴地的民间风俗习惯

第三自然段的核心是什么?主要抓住二字表现了什么?用了哪些动词来描写吴中健儿在惊涛骇浪中所作的精彩表演?请摘记出来。持、争、鼓、溯、迎、出没、腾身等动词。运用了披、披发文身,手持大旗,争先鼓勇。

溯迎而上,出没于鲸波万仞中。腾身百变,而旗尾略不沾湿。你认为第三自然段中哪些句子突出了壮士形象?哪一句是赞叹弄潮儿本领的?第三段“吴儿”手持十幅大彩旗的作用仅仅是为了好看吗?吴儿以弄潮时“旗尾略不沾湿”来证明自己泅水本领之高超。江岸上游和下游连绵十多里地,戴着珠宝首饰的妇女和穿着华丽衣服的游人满眼都是,车马阻塞了道路。

饮食和百物的价格都比平时加倍的高,可租用看棚的人(非常多),即使是一席之地也不会空下来。 江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,四马塞途,饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。课文赏析这段写什么?第四段写观潮人数之多。课文是怎样写观潮人数之多的?观潮人数之多十里余间四马塞途席地不容闲场面宏大观众之多拥挤之极 文章第四段写观潮人众之多与上文写江潮和水上表演有何联系? 观潮人群如此密集,说明江潮和水上表演是多么吸引人心,所以写观潮之盛,是为了从侧面映衬江潮之盛和水上表演之精彩。文章最后一段只是写观潮之人,并没有写潮水,这看起来是多余的。请思考它是否是“蛇足”,能否删掉?文中对潮来之势、水军演习和吴中健儿弄潮的描写都属于正面写潮水。最后一段写观潮人之多,是为了侧面烘托潮水的壮美,用侧面描写衬托前文的潮水之盛,水军演习和弄潮儿弄潮之精彩。加上这一段,文章对潮水的描写就会更加充实。正侧面结合,增强了表达效果。观潮盛况图四马塞途倍穹常时席地不闲 十里余间观 潮潮来之状演兵之威弄潮之技观潮之盛正面描写侧面描写全文着眼点在 上,立足点在 上 “潮”“观”小结中心主旨文章以“海潮”为线索,描写了钱塘江潮的壮观景象、水军演习的宏大场面和吴地健儿高超的弄潮技艺以及观潮的盛况。既表现了钱塘江涌潮的奇伟壮丽,又表现了人与大自然搏斗的勇敢精神。说说我最喜欢的一个情节

及其原因问题探讨 作者写“观潮”,为什么要写“教阅水军”和吴中健儿弄潮图“? 作者在描写了钱塘江潮的雄伟景象之后,有浓墨重彩描绘水军演习的宏大场面和吴中健儿高超的弄潮技巧,既写了风景,又写了民俗,人借水势,水借人势,人助水势,水助人势,使两者相得益彰,巧妙融合。这样的描写,使自然之美与人文之美相互映衬,使读者如身临其境一般。《观潮》既描绘了一幅风景画,又描绘了一幅风俗画。找出与其对应的段落。第一二段描绘的是风景画;第三四段描绘的是风俗画。风景画和风俗画相互交融,丰富了读者的欣赏趣味。风景因风俗而增色,风俗赖风景而添辉,增添了人文内涵和民族特色。本文语言之所以生动而形象,主要在于:一、能准确地运用动词。如“披发文身”中的“披、 文”,“争先鼓勇”中的“争、鼓”等。

二、文中善用比喻、夸张等修辞方法。如“玉城雪岭际天而来中,“玉城雪岭”是比喻,“际天’则是夸张,“大声如雷霆”用了比喻,“吞天沃日’则用夸张,使读者对钱塘江潮的气势如同亲见,感受很深。 渲染、对比和映衬相间大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪渲染了钱塘江大潮的“伟观”,增强了艺术效果。白浪滔天映衬出水军操演的从容,波浪翻滚映衬出弄潮儿本领高潮,观潮盛况映衬出江潮壮伟。通过映衬,作者所要描写的事物更加惹眼。再用对比,声如崩崖的操演之动对比出烟释声歇的江面之静,鲸波万仞的气象险恶,腾跃百变的变换身姿对比出旗尾不湿的本领高强。通过对比,作者所要刻画的人物更加突出。 l、自[既望]以至十八日为最盛(??? ?? ) ???? 2、春天[沃]日,势极雄豪 (? ??? ) ???? 3、物[略不相睹] (?? ? ) ???? 4、[江干]上下十余里间 ( ?? ???? ) ???? 5、珠翠罗绮[溢目] (?? ???? )一、解释加[ ]的词语。农历十六日用水淋洗彼此一点也看不见江岸满眼课堂练习二、下面这段文字也是写观潮的,请你一边读一边将划线的词语换成文言词语(在课文里找)。读完后拿它跟课文作一比较,看课文中哪些语句属于夸张性的描写,把它摘出来。 我站在塘基上,等待着潮来。 ??? 不久( ),从远方传来了雷鸣似的响声(

),大家都伸长脖子向海门望去。 ??? 潮果然来了,最初只像一条白线( ),

从远处慢慢而来,越近越快,声势异常雄伟壮阔(

)。忽然( )风驰电掣似地从塘基

下奔过,高不过几尺,形状好像釜里想沸的水。奔

驰过后,江水增高了,颜色也变得异常的浑浊。 ??? 课文里属于夸张性的描写的语句有: 既而仅如银线势极雄豪倏尔“玉城雪岭际天而来”“吞天沃日”“鲸波万仞” 拓展思维,迁移延伸 1、据说近几年,有不少人因看钱江涌潮而丧命,是否说明只有古代的人才有如此胆识敢于弄潮争标和大自然搏斗,今人就缺乏这种斗志了? [明确]今人用摩托车与大潮赛跑,在大潮中架船张帆,还有更多的挑战极限,征服自然的冒险活动,你能从中举例吗? 2、假如你负责海宁市有关钱江潮申报“世界遗产”

一事,由你起草申请报告,你打算从哪些方面谈

起,申报理由是什么。

酒泉子 潘 阆

长忆观潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。别来几向梦中看,梦觉尚心寒。把下面这一首宋词改写成一篇记叙文有关改写的方法看课文P204??? 虽然我现在已年过半百,头发半白,牙齿也渐渐奚落,但我仍能够记忆重游,特别是杭州观潮的那件事仍令我记忆犹新、回响如初。 ??? 钱塘江畔,每年农历八月十八日是潮汛的高潮日,极为壮观,国家把这一天定为“潮神生日”,此日要举行观潮庆典。所以每到这一天,皇亲国戚、达官显要、商贾居民、公主村妇各色人等倾城而出,车水马龙、熙熙攘攘、彩旗飞舞、人头攒动。。。。。。 ??? 那天上午当我赶到那里时,江岸四周的空地几乎全被游客们占据了,人们争相抢坐或站在江干上下的那几里观潮的佳处,哪怕是有丁点立足之地也要争抢要挤为已有。人们争先恐后者拥挤向江面上望,渴望看到那精彩的一瞬间。放眼望去,岸上摆满了各种车马;妇女们打扮的珠光宝气、美丽撩人、金银首饰珠宝翡翠和游人们的诸多服饰交相辉映,仿佛不是人观钱塘潮,简直是潮神来看人间百态。 ??? 朋友告诉我,今天除了观潮外,还有弄潮儿的表演格外好看。所以今天来了这么多人。 此时,潮水迅猛,奔涌而来;得天独厚的自然环境为钱塘潮营造了一处尽情展览自己的舞台。轰隆!轰隆!一浪接一浪打来,大有侵吞宇宙,冲荡太阳的阵势。我沉浸在这壮丽的景观中,无法言语。轰隆!轰隆!轰隆!!一波又一波翻滚而来,声音大的宛如霹雳。巨大的浪潮雷动着,摇撼着,潮水激荡,击流飞射,似乎要把天给吞噬嘞,那气势、不得了! ??? 忽然,四面传来的鼓声将我从思绪中拉了回来。“快看呀!弄潮儿的表演开始了。”朋友兴奋的大声喊起来。我向远处眺望:弄潮儿一个个披着头发,身上画着彩绘,手里执着大彩旗,逆着这汹涌而来的潮水,在激流大浪中出没,舞动着红旗,腾挪着身体,变化着姿势,展示着技艺,而挥动的红旗一点儿也没被潮水沾湿。呵,他们的本领是多么超人,简直是武状元的集体表演!我坚信,他们的飒爽英姿,会让观光者们毕生难忘、永铭心间。 钱塘观潮,那是我经常梦到的人间奇景,现在我虽然已与杭州钱塘作别,但梦中,却常常回响那壮丽的场面,感受那激动人心的时光,久久无法忘记。。。。。。梦醒后,依然是一身的惊恐与满心的凄寒。 ? ?潮涌四起,震耳轰鸣,在江面上画出一道弧线。接着,越来越近,他就站在堤坝上,看着潮水涌来,却无法动弹。他想叫,但脸部肌肉连抽动一下都不能。潮水涌上天空,渐渐把一切都遮掩,最后,向他俯冲过来……伴随一声更接近于哀号的尖叫,他本能地坐起身子,已经汗流浃背。多少个夜晚,他只重复着这样一个梦,重复着一次次惊醒,重复着哀号、叹息、回忆。窗外火光朦胧着,偶尔有一阵稀零的马蹄声,顿时沙尘扬起,那是蒙古人的铁骑。他记的清清楚楚,不只是因为那是八月最繁华的时期,皇帝观潮的日子,也因为那是大宋留给他最后的回忆。生活在他的时代,观潮的人有多少?请想象一下,一个几百万人口的国都突然寥无人烟,几百万人都挤在一条上百里长的大堤上,几十条大路小路堵满了车,人头攒动。有人是来看潮的,也有人是来看达官显贵的。而那些达官显贵,都坐在岸边的牌楼上,楼下几千面鼓,配合着几千双赤膊的有力锤击,发出极限的声响。那时的他很年轻,每次都会找一个空无一人的地方,安静地看潮。当然,要安静是做不到的,几千面鼓的响声,与潮水的翻腾声配合在一起,起初鼓声覆盖了潮声,接着潮水越来越近,从一条直线变成了一捆线,一面丝绸,一座城墙,一片雪岭。潮水声压过了鼓声,把交响乐推向了高潮。 这时,便能看到潮上几十个赤裸着身子的汉子,举着大宋军旗,在江面上翻腾。声音混成一片,耳膜似乎不再震动,跟着眼前也是白茫茫一片。潮水退去,似乎大海也已经空了。把那些被打碎的思维重组回来以后,他竟有些不习惯这久违的安宁。年年都要经历一次这样的观潮。其实,很多细节他都已经忘记,而唯一让他深深铭记的是当年观潮时牌楼上挂着的和水手们手里拿着的大宋军旗。细细数算,已经几十年再没见这军旗了,这几十年,发生了太多太多,打仗了,出兵了,兵败了,人逃了,宋灭了,元兴了。当他发现这些事情他一个个都已记不过来时,他才发现自己已经老了。如今他已搬到一个永远也看不到大潮的地方,但每一个夜晚,那些军旗,那些潮声,都还历历在目,历历在耳。天亮了,门外的蒙古兵营传来集结的号角,他该起床了。不管是一个人死了,还是一个朝代灭亡了, 生活却还依然要继续着 钱塘江潮的成因钱塘江潮是一大胜景。其成因有:

1 江口成喇叭形,宽处超过百里,窄处仅十里,涨潮时,巨大的海潮涌向狭窄的江面,自然形成壮观的海潮。

2 河口有巨大的拦门沙坎,潮水涌进时受阻,高掀上天,前浪受阻,后浪又到,潮水就奔腾咆哮、排山倒海。

因此,观钱塘江潮水成了古今盛事。1、海宁潮的形成钱塘江大潮,古人称之为“壮观天无”。它的形成与其独具的自然条件密切相关。其一,因江口呈喇叭形,宽处过百里,窄处仅十里,巨潮被狭窄的江道约束,当然会形成波澜壮阔的涌潮。其二,河口有巨大拦门沙坎,潮水涌进遇到如此巨阻,当然会掀揭天下;前浪遭阻,后浪又上,波赶波,浪叠浪,潮水就会奔腾咆哮,排山倒海般地呼啸而来。我与海宁潮 海宁素有“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦、旅游之地、皮衣之都”之称,历史悠久,文化灿烂。 ??? 海宁拥有天下奇观海宁潮,名胜古迹亦众多,形成了富有特色的“三大文化”,即潮文化、名人文化、灯文化。以潮文化为主要特色,海宁旅游区包括观潮胜地公园、盐官古镇[有海神庙、陈阁老宅、王国维故居]和硖石景区[有有钱君陶艺术研究馆、张宗祥故居、西山公园、徐志摩故居等人文景观] 。还著名武侠小说大师金庸系海宁人,他的祖居在市东南部的袁花镇,一期工程已基本修复。海宁灯彩和皮影戏也享誉海内外。

其中,市府所在地硖石镇拥有全国最大的皮革批发城,许村有全国最大的装饰布市场。 ???3、海宁潮与海宁的旅游2、有关钱塘潮的名诗句

范仲淹:海面雷霆聚,江心瀑布横。

杜 甫:天地黯惨忽异色,波涛万顷堆琉璃。

王在晋:海阔天空浪若雷,钱塘潮涌自天来。

刘禹锡:八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。 《浪淘沙》

李白《横江词》:海神东过恶风回,浪打天门石壁开。

浙江八月何如此,涛如连山喷雪来。

徐凝《观浙江涛》:浙江悠悠海西绿,惊涛日夜两翻

覆。钱塘郭里看潮人,直至白头看不足。

苏轼《观浙江涛》:八月十八潮,壮观天下无。鲲鹏水击三

千里,组练长驱十万夫。红旗青盖互明末,黑沙白浪相吞

屠。人生会合古难必,此情此景那两得。愿君闻此添蜡

烛,门外白袍如立鹄。

毛泽东《七绝·观潮》:千里波涛滚滚来,雪花飞向钓鱼台。

人山纷赞阵容阔,铁马从容杀敌回。

刘禹锡

八月涛声吼地来,

头高数丈触山回。

须臾却入海门去,

卷起沙堆似雪堆。 观潮 闷雷滚动出白线 潮头怒吼贯江面 山崩地裂城墙现 钱塘奇观天下传周 密观 潮????????????????????????????? 钱塘江潮成因出月、日引力影响外,还跟钱塘江口状似喇叭形有关。钱塘江南岸赭山以东近50万亩围垦大地像半岛似的当珠江口,是钱塘江赭山至外十二工段酷似肚大口小的瓶子,潮水易进难退,杭州湾外口宽达100公里,到外十二工段仅宽几公里,江口东段河床又突然上升,滩高水浅,当大量潮水从钱塘江口涌进来时,由于江面迅速缩小,使潮水来不及均匀上升,就只好后浪推前浪,前浪跑不快,后浪追上,层层叠叠。其次还跟钱塘江树下多沉沙有关由天体引力和地球自转的离心力作用加上杭州湾的喇叭口特殊地形而形成的特大涌潮。每年农历八月十八前后,潮势达到极盛,如万马奔腾,蔚为壮观。前来观潮的人也是络绎不绝,人山人海。钱 塘 江 大 潮钱 塘 江 观 潮八堡碰头潮 盐官一线潮老盐仓回头潮 气势雄伟的碰头潮 徐邦达钱塘观潮图(国 画) 蒋孝游奇观海宁潮(国画) 简介南宋观潮盛事 杭州在南宋时称临安,是国都。

Ω观潮地当时在临安城南,每年农历八月十八日举行观潮盛典。

Ω迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮争标的表演。 Ω当日从宫廷到民间争相观看,万人空巷,十分狂热。钱塘江潮的形成 钱塘江大潮,古人称之为“壮观天无”。它的形成与其独具的自然条件密切相关。其一,因江口呈喇叭形,宽处过百里,窄处仅十里,巨潮被狭窄的江道约束,当然会形成波澜壮阔的涌潮。其二,河口有巨大拦门沙坎,潮水涌进遇到如此巨阻,当然会掀揭天下;前浪遭阻,后浪又上,波赶波,浪叠浪,潮水就会奔腾咆哮,排山倒海般地呼啸而来。作者简介字公谨,号草窗,又号四水潜夫。原籍济南,后迁吴兴(今属浙江)。南宋文学家,著名词人,笔记大家。宋末曾做过义乌县官等职,宋灭后不再做官,他的诗文都有成就,又能书画。著有《武林旧事》、《草窗词》、《齐东野语》。

《观潮》选自《武林旧事》,是他进入元朝后所作。周密背景链接: 南宋的国都是临安,即现在的杭州,观潮地当时在临安城南(今由于江水改道已移至浙江海宁),每年农历八月十八举行观潮盛典。迎潮前有水军演习,潮到时又有吴地少年弄潮挣标的表演。当日上到宫廷下到民间争相观看,万人空巷,十分热闹。《观潮》所记即为此事。请朗读下列字词:吞天沃日江横玉系腰乘骑弄旗如履平地一舸无迹溯迎而上鲸波万仞珠翠罗绮倍穹常时僦赁看幕四马塞途善泅者艨艟倏尔京尹wòjìqiúlǚgěsùrènqǐyǐnsèqióngméngchōngjìjiùlìnshū翻译文章:原文:浙江之潮,天下之伟观也。之:也:结构助词“的”;表判断的语气助词;译文:钱塘江的潮,是天下雄伟壮美的景观。伟观:雄伟景观;原文:自既望以至十八日为最盛。既望:自:盛:从;农历八月十六日。“望”为农历八月十五日,“既”是“过了”的意思。旺盛。引申为“壮观”;译文:从农历八月十六日到十八日是潮水最壮观的时候。原文:方其远出海门,仅如银线;方:海门:其:当……时;代指潮;浙江入海的口子,那里两边的山对峙着;仅:几乎,将近。译文: 当潮水远远地从浙江入海口涌来的时候,看起来几乎像一条银白色的线。原文:既而渐近,则玉城雪岭际天而来。既而:则:际天:不久;连词,就,便;玉城雪岭:形容泛着白沫的潮水像玉砌的城墙和大雪覆盖的山岭。连接着天;译文: 不久(潮水)渐渐靠近,就像玉城雪岭一样连天涌来。原文:大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。震撼:激射:沃日:势:震动摇撼;冲激喷射;冲荡太阳。形容波浪大。沃,用水淋洗;气势;译文: 声音大得像雷声轰鸣,(潮水)震动摇撼,冲激喷射,好像要吞没天空,冲荡太阳一样,气势极其雄伟豪壮。原文:杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。海涌银为郭,江横玉系腰: 是杨万里《浙江观潮》一诗里的句子,意思是,海水涌起来,成为银子堆砌的城郭,浙江横着,潮水给它系上一条白玉的腰带。是也:就是指这样的景象。译文: 杨诚斋诗中说的“海涌银为郭,江横玉系腰”,(海浪涌起来的时候,像银子砌成的城郭,浙江横着,潮水给它系上一条白玉的腰带)指的就是这样的景象。原文:每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸。岁:京尹:出:教阅:艨艟:年;京都临安府的长官;来到;训练,检阅;战船;译文: 每年(农历八月)京都临安府长官来到浙江亭检阅水军,战船几百艘分别列在两岸。原文:既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。既而:尽:乘骑弄旗标枪舞刀于水面者:不久;穷尽; 语序应为“于水面乘骑弄旗标枪舞刀者”;骑,马;弄,舞动;标,树立、举;履:踩

译文: 不久,演习五阵的阵势,忽而疾驶,忽而腾起,忽而分,忽而合,极尽各种变化,同时有在水面上骑马、舞旗、举枪、挥刀的人,好像踩在平地上一样。原文:倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。倏尔:略不相睹:水爆:忽然;彼此一点也看不见。略不,一点也不;略,微、一点;水军用的一种爆炸武器;译文: 忽然黄色的烟雾从四面升起,人和物一点也看不见了,(只听得)水爆轰响震动,声音就像山崩一样。 原文:烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。舸:船;逝:去,往。“沉没”的意思。译文: 一会儿,烟雾消失,波涛平静,一条船的踪迹也没有了,只有敌方的战船被火焚毁,随着波浪漂去。 原文:吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗;吴儿善泅者数百(语序应调整为):数百善泅者吴儿,(几百个善于泅水的吴中健儿)泅:游泳。文:名词作动词,刺画着花纹;译文: 几百个善于泅水的吴中健儿,都披散着头发,身上画着花纹,手中拿着十幅大彩旗。原文:争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中;鼓:鼓动,振作;溯迎而上:逆流迎潮而上;鲸波万仞;万仞高的巨浪;鲸波,巨浪;万仞:形容浪头极高;译文: 争先奋勇,逆流迎潮而上,在万仞高的巨浪之间出没。原文:腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。腾身百变:腾跃着身子变换着各种姿态;以:用,凭;夸:夸耀,显示;能:自己的本领;译文: 腾跃着身子变换尽各种姿态,而旗尾一点也没有沾湿,凭借这种(表演)来显示他们(高超)的技能。原文:江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,车马塞途;江干:江岸;上下:上游和下游;珠翠罗绮:泛指妇女的首饰和游人的华丽衣服;绮:美丽,华丽。溢目:满眼;塞:阻塞;译文: 江岸上游和下游连绵十多里地,戴着珠宝首饰的妇女和穿着华丽衣服的游人满眼都是,车马阻塞了道路。原文:饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。倍穹:(价钱)加倍的高;穹,高;常时:平时;僦赁:都是租用的意思;看幕:为观潮人们搭的帐棚;虽;即使;席地:一席之地,仅容一个人的地方;容:许,让;译文: 饮食百物的价钱都比平时加倍的增高,但是租用看棚的人却非常多,即使是一席空地也不会空下来。文章写了哪些内容(哪几幅图画)?江潮图演习图弄潮图观潮图江潮图演习图弄潮图观潮图仅如银线 形玉城雪岭 色声如雷霆 声吞天沃日 势演习船只众多阵势变化多样

水兵技艺娴熟

演习中战斗激烈

演习后撤退迅速

吴儿善泅者数百……腾身百变

——正面描写

而旗尾略不沾湿,以此夸能

——侧面描写

路途长远---近雄豪之美

比喻、夸张、引用

视听结合动静相衬宏大之美雄健之美侧

面

描

写正

面

描

写人数多物品贵繁盛之美壮课文赏析 浙江之潮,天下之伟观也。自既望 以至十八日 为盛。方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。 钱塘江潮,是天下雄伟的景象啊。从农历(八月)十六日到十八日为最盛。当潮水从浙江入海口涌起的时候,(远远看去),几乎像一条银白色的线;随着潮水越来越近,就像玉城雪岭一般连天涌来,声音大得像雷霆万钧,震撼天地,冲激喷射,好像要吞没天空,涤荡太阳,气势极其雄伟豪壮。杨万里的诗中说的“海涌银为郭,江横玉系腰”描写的就是这样的景象啊!第一段写海潮的雄伟壮观。这段写什么?作者是从哪几个方面,按照什么顺序对潮来之状进行描写的? 从形、色、声、势四个方面进行正面描绘,由远及近刻画了海潮的雄伟壮观。第一段是怎样写海潮的雄伟壮观的景象的?先用一句 概括全文,点明 ,接着交代海潮最盛的 ,然后对潮水作 描绘,最后用杨诚斋的诗句对上文作形象概括, 首句,又为下文作 。“浙江之潮,天下之伟观也”题旨时间正面呼应铺垫描写角度描写方法形:仅如银线色:玉城雪岭声:声如雷霆势:吞天沃日比喻夸张引用:把海潮从远方奔涌到眼前的形状、颜色、声势都生动地表现了出来。渲染潮涌之状概括上文,呼应首句,增强作者这样写的逼真感和真实性。(进一步描绘了海潮波澜壮阔的气势,这是作者对潮水形象的侧面描写)《观潮》第一句话说:“浙江之潮,天下之伟观也。”这句话在文中有什么作用?这句话大有横空出世之势,先声夺人揭示描写对象,说明钱塘潮是天下的雄伟景象,点明了题旨,揭示了中心,可以说集全文要义于句首。第一段首句和最后一句在全文结构和内容上各起什么作用?首句总括全文,点明题旨;最后一句对上文作形象概括,呼应首句,又为下文作铺垫。课文赏析 每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。 每年(阴历八月),京都临安府长官来到浙江亭校阅水军,数百条战船分列两岸;然后演习五阵的阵势,忽而疾驶,忽而腾起,忽而分,忽而合,极尽各种变化,同时有在水面上骑马、舞旗、举枪、挥刀的人,好像踩在平地上一样。忽然黄烟四起,人和物彼此一点儿也看不见了,(只听得)传来水爆的轰鸣声,声音如同山塌了一样。(待到)烟雾消散,水面又恢复了平静,看不到一条船的踪迹,只剩下被火烧毁的“敌船”,随着波浪流走了。第二段写水军演习的精彩场面。这段写什么?水军演习的动人场景演习船只众多阵势变化多样作战技艺娴熟战斗激烈声势浩大撤退迅速除开头仍是一句总述,水军演习写得扣人心弦,水军表演的精彩之处表现在哪里?一场惊心动魄的演习,却结束在“烟消波散”的静景中,这采用的什么写法?采用这种写法有什么作用?动静相衬的写法水军操练图艨艟数百

分列两岸奔腾分合

乘弄标舞

声如崩山烟消波静

一舸无迹静动静为下文别开生面的另一场水上表演作铺垫一场复杂的演习活动,却结束在“ ”的静景上,这是运用了 的写法,这种写法的作用是______________________________ 描写演习阵势变化的文字是__________。

“有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地”表现了

本段中采用比喻夸张进行描写的句子是 _______________

作用是__________________ 为下文的另一场水上表演做了铺垫。烟消波静动静相衬既而尽奔腾分合五阵之势水兵作战技艺娴熟。

并乘骑弄旗舞刀于水面者,如履平地;火爆轰震,声有如崩山前者生动地表现了水兵作战得英勇和技艺的娴熟,后者突出战斗的激烈。“潮来溅雪欲浮天,潮去奔雷又寂然。”请在本段找出与这两句诗描写一致的语句。答案:火爆轰雷,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹。课文赏析 吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。 几百个善于泅水的吴中健儿,披散着头发,身上画着花纹,手里拿着十幅大彩旗,争相奋勇,逆流迎潮而上,(他们的身影)在万仞高的惊涛骇浪中浮沉,翻腾着身子变换着各种姿态,而旗尾却一点也不被水沾湿,凭借这种(表演)表显示他们(高超)的技能。第三段写弄潮健儿的英姿这段写什么? 第三段中哪些句子描写了壮士形象?哪些语句突出了勇士逆潮游泳的高超本领?壮士形象披发文身;

手持大旗;

争先鼓勇;泳技高超溯迎而上;

腾身百变,而旗尾略不沾湿;弄潮健儿的英姿(描绘了弄潮儿的精神,渲染了热烈的气氛)描述了弄潮儿的勇猛和矫健。突出“善”字。外形打扮俺是吴地的民间风俗习惯

第三自然段的核心是什么?主要抓住二字表现了什么?用了哪些动词来描写吴中健儿在惊涛骇浪中所作的精彩表演?请摘记出来。持、争、鼓、溯、迎、出没、腾身等动词。运用了披、披发文身,手持大旗,争先鼓勇。

溯迎而上,出没于鲸波万仞中。腾身百变,而旗尾略不沾湿。你认为第三自然段中哪些句子突出了壮士形象?哪一句是赞叹弄潮儿本领的?第三段“吴儿”手持十幅大彩旗的作用仅仅是为了好看吗?吴儿以弄潮时“旗尾略不沾湿”来证明自己泅水本领之高超。江岸上游和下游连绵十多里地,戴着珠宝首饰的妇女和穿着华丽衣服的游人满眼都是,车马阻塞了道路。

饮食和百物的价格都比平时加倍的高,可租用看棚的人(非常多),即使是一席之地也不会空下来。 江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,四马塞途,饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容闲也。课文赏析这段写什么?第四段写观潮人数之多。课文是怎样写观潮人数之多的?观潮人数之多十里余间四马塞途席地不容闲场面宏大观众之多拥挤之极 文章第四段写观潮人众之多与上文写江潮和水上表演有何联系? 观潮人群如此密集,说明江潮和水上表演是多么吸引人心,所以写观潮之盛,是为了从侧面映衬江潮之盛和水上表演之精彩。文章最后一段只是写观潮之人,并没有写潮水,这看起来是多余的。请思考它是否是“蛇足”,能否删掉?文中对潮来之势、水军演习和吴中健儿弄潮的描写都属于正面写潮水。最后一段写观潮人之多,是为了侧面烘托潮水的壮美,用侧面描写衬托前文的潮水之盛,水军演习和弄潮儿弄潮之精彩。加上这一段,文章对潮水的描写就会更加充实。正侧面结合,增强了表达效果。观潮盛况图四马塞途倍穹常时席地不闲 十里余间观 潮潮来之状演兵之威弄潮之技观潮之盛正面描写侧面描写全文着眼点在 上,立足点在 上 “潮”“观”小结中心主旨文章以“海潮”为线索,描写了钱塘江潮的壮观景象、水军演习的宏大场面和吴地健儿高超的弄潮技艺以及观潮的盛况。既表现了钱塘江涌潮的奇伟壮丽,又表现了人与大自然搏斗的勇敢精神。说说我最喜欢的一个情节

及其原因问题探讨 作者写“观潮”,为什么要写“教阅水军”和吴中健儿弄潮图“? 作者在描写了钱塘江潮的雄伟景象之后,有浓墨重彩描绘水军演习的宏大场面和吴中健儿高超的弄潮技巧,既写了风景,又写了民俗,人借水势,水借人势,人助水势,水助人势,使两者相得益彰,巧妙融合。这样的描写,使自然之美与人文之美相互映衬,使读者如身临其境一般。《观潮》既描绘了一幅风景画,又描绘了一幅风俗画。找出与其对应的段落。第一二段描绘的是风景画;第三四段描绘的是风俗画。风景画和风俗画相互交融,丰富了读者的欣赏趣味。风景因风俗而增色,风俗赖风景而添辉,增添了人文内涵和民族特色。本文语言之所以生动而形象,主要在于:一、能准确地运用动词。如“披发文身”中的“披、 文”,“争先鼓勇”中的“争、鼓”等。

二、文中善用比喻、夸张等修辞方法。如“玉城雪岭际天而来中,“玉城雪岭”是比喻,“际天’则是夸张,“大声如雷霆”用了比喻,“吞天沃日’则用夸张,使读者对钱塘江潮的气势如同亲见,感受很深。 渲染、对比和映衬相间大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪渲染了钱塘江大潮的“伟观”,增强了艺术效果。白浪滔天映衬出水军操演的从容,波浪翻滚映衬出弄潮儿本领高潮,观潮盛况映衬出江潮壮伟。通过映衬,作者所要描写的事物更加惹眼。再用对比,声如崩崖的操演之动对比出烟释声歇的江面之静,鲸波万仞的气象险恶,腾跃百变的变换身姿对比出旗尾不湿的本领高强。通过对比,作者所要刻画的人物更加突出。 l、自[既望]以至十八日为最盛(??? ?? ) ???? 2、春天[沃]日,势极雄豪 (? ??? ) ???? 3、物[略不相睹] (?? ? ) ???? 4、[江干]上下十余里间 ( ?? ???? ) ???? 5、珠翠罗绮[溢目] (?? ???? )一、解释加[ ]的词语。农历十六日用水淋洗彼此一点也看不见江岸满眼课堂练习二、下面这段文字也是写观潮的,请你一边读一边将划线的词语换成文言词语(在课文里找)。读完后拿它跟课文作一比较,看课文中哪些语句属于夸张性的描写,把它摘出来。 我站在塘基上,等待着潮来。 ??? 不久( ),从远方传来了雷鸣似的响声(

),大家都伸长脖子向海门望去。 ??? 潮果然来了,最初只像一条白线( ),

从远处慢慢而来,越近越快,声势异常雄伟壮阔(

)。忽然( )风驰电掣似地从塘基

下奔过,高不过几尺,形状好像釜里想沸的水。奔

驰过后,江水增高了,颜色也变得异常的浑浊。 ??? 课文里属于夸张性的描写的语句有: 既而仅如银线势极雄豪倏尔“玉城雪岭际天而来”“吞天沃日”“鲸波万仞” 拓展思维,迁移延伸 1、据说近几年,有不少人因看钱江涌潮而丧命,是否说明只有古代的人才有如此胆识敢于弄潮争标和大自然搏斗,今人就缺乏这种斗志了? [明确]今人用摩托车与大潮赛跑,在大潮中架船张帆,还有更多的挑战极限,征服自然的冒险活动,你能从中举例吗? 2、假如你负责海宁市有关钱江潮申报“世界遗产”

一事,由你起草申请报告,你打算从哪些方面谈

起,申报理由是什么。

酒泉子 潘 阆

长忆观潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空,万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿。别来几向梦中看,梦觉尚心寒。把下面这一首宋词改写成一篇记叙文有关改写的方法看课文P204??? 虽然我现在已年过半百,头发半白,牙齿也渐渐奚落,但我仍能够记忆重游,特别是杭州观潮的那件事仍令我记忆犹新、回响如初。 ??? 钱塘江畔,每年农历八月十八日是潮汛的高潮日,极为壮观,国家把这一天定为“潮神生日”,此日要举行观潮庆典。所以每到这一天,皇亲国戚、达官显要、商贾居民、公主村妇各色人等倾城而出,车水马龙、熙熙攘攘、彩旗飞舞、人头攒动。。。。。。 ??? 那天上午当我赶到那里时,江岸四周的空地几乎全被游客们占据了,人们争相抢坐或站在江干上下的那几里观潮的佳处,哪怕是有丁点立足之地也要争抢要挤为已有。人们争先恐后者拥挤向江面上望,渴望看到那精彩的一瞬间。放眼望去,岸上摆满了各种车马;妇女们打扮的珠光宝气、美丽撩人、金银首饰珠宝翡翠和游人们的诸多服饰交相辉映,仿佛不是人观钱塘潮,简直是潮神来看人间百态。 ??? 朋友告诉我,今天除了观潮外,还有弄潮儿的表演格外好看。所以今天来了这么多人。 此时,潮水迅猛,奔涌而来;得天独厚的自然环境为钱塘潮营造了一处尽情展览自己的舞台。轰隆!轰隆!一浪接一浪打来,大有侵吞宇宙,冲荡太阳的阵势。我沉浸在这壮丽的景观中,无法言语。轰隆!轰隆!轰隆!!一波又一波翻滚而来,声音大的宛如霹雳。巨大的浪潮雷动着,摇撼着,潮水激荡,击流飞射,似乎要把天给吞噬嘞,那气势、不得了! ??? 忽然,四面传来的鼓声将我从思绪中拉了回来。“快看呀!弄潮儿的表演开始了。”朋友兴奋的大声喊起来。我向远处眺望:弄潮儿一个个披着头发,身上画着彩绘,手里执着大彩旗,逆着这汹涌而来的潮水,在激流大浪中出没,舞动着红旗,腾挪着身体,变化着姿势,展示着技艺,而挥动的红旗一点儿也没被潮水沾湿。呵,他们的本领是多么超人,简直是武状元的集体表演!我坚信,他们的飒爽英姿,会让观光者们毕生难忘、永铭心间。 钱塘观潮,那是我经常梦到的人间奇景,现在我虽然已与杭州钱塘作别,但梦中,却常常回响那壮丽的场面,感受那激动人心的时光,久久无法忘记。。。。。。梦醒后,依然是一身的惊恐与满心的凄寒。 ? ?潮涌四起,震耳轰鸣,在江面上画出一道弧线。接着,越来越近,他就站在堤坝上,看着潮水涌来,却无法动弹。他想叫,但脸部肌肉连抽动一下都不能。潮水涌上天空,渐渐把一切都遮掩,最后,向他俯冲过来……伴随一声更接近于哀号的尖叫,他本能地坐起身子,已经汗流浃背。多少个夜晚,他只重复着这样一个梦,重复着一次次惊醒,重复着哀号、叹息、回忆。窗外火光朦胧着,偶尔有一阵稀零的马蹄声,顿时沙尘扬起,那是蒙古人的铁骑。他记的清清楚楚,不只是因为那是八月最繁华的时期,皇帝观潮的日子,也因为那是大宋留给他最后的回忆。生活在他的时代,观潮的人有多少?请想象一下,一个几百万人口的国都突然寥无人烟,几百万人都挤在一条上百里长的大堤上,几十条大路小路堵满了车,人头攒动。有人是来看潮的,也有人是来看达官显贵的。而那些达官显贵,都坐在岸边的牌楼上,楼下几千面鼓,配合着几千双赤膊的有力锤击,发出极限的声响。那时的他很年轻,每次都会找一个空无一人的地方,安静地看潮。当然,要安静是做不到的,几千面鼓的响声,与潮水的翻腾声配合在一起,起初鼓声覆盖了潮声,接着潮水越来越近,从一条直线变成了一捆线,一面丝绸,一座城墙,一片雪岭。潮水声压过了鼓声,把交响乐推向了高潮。 这时,便能看到潮上几十个赤裸着身子的汉子,举着大宋军旗,在江面上翻腾。声音混成一片,耳膜似乎不再震动,跟着眼前也是白茫茫一片。潮水退去,似乎大海也已经空了。把那些被打碎的思维重组回来以后,他竟有些不习惯这久违的安宁。年年都要经历一次这样的观潮。其实,很多细节他都已经忘记,而唯一让他深深铭记的是当年观潮时牌楼上挂着的和水手们手里拿着的大宋军旗。细细数算,已经几十年再没见这军旗了,这几十年,发生了太多太多,打仗了,出兵了,兵败了,人逃了,宋灭了,元兴了。当他发现这些事情他一个个都已记不过来时,他才发现自己已经老了。如今他已搬到一个永远也看不到大潮的地方,但每一个夜晚,那些军旗,那些潮声,都还历历在目,历历在耳。天亮了,门外的蒙古兵营传来集结的号角,他该起床了。不管是一个人死了,还是一个朝代灭亡了, 生活却还依然要继续着 钱塘江潮的成因钱塘江潮是一大胜景。其成因有:

1 江口成喇叭形,宽处超过百里,窄处仅十里,涨潮时,巨大的海潮涌向狭窄的江面,自然形成壮观的海潮。

2 河口有巨大的拦门沙坎,潮水涌进时受阻,高掀上天,前浪受阻,后浪又到,潮水就奔腾咆哮、排山倒海。

因此,观钱塘江潮水成了古今盛事。1、海宁潮的形成钱塘江大潮,古人称之为“壮观天无”。它的形成与其独具的自然条件密切相关。其一,因江口呈喇叭形,宽处过百里,窄处仅十里,巨潮被狭窄的江道约束,当然会形成波澜壮阔的涌潮。其二,河口有巨大拦门沙坎,潮水涌进遇到如此巨阻,当然会掀揭天下;前浪遭阻,后浪又上,波赶波,浪叠浪,潮水就会奔腾咆哮,排山倒海般地呼啸而来。我与海宁潮 海宁素有“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦、旅游之地、皮衣之都”之称,历史悠久,文化灿烂。 ??? 海宁拥有天下奇观海宁潮,名胜古迹亦众多,形成了富有特色的“三大文化”,即潮文化、名人文化、灯文化。以潮文化为主要特色,海宁旅游区包括观潮胜地公园、盐官古镇[有海神庙、陈阁老宅、王国维故居]和硖石景区[有有钱君陶艺术研究馆、张宗祥故居、西山公园、徐志摩故居等人文景观] 。还著名武侠小说大师金庸系海宁人,他的祖居在市东南部的袁花镇,一期工程已基本修复。海宁灯彩和皮影戏也享誉海内外。

其中,市府所在地硖石镇拥有全国最大的皮革批发城,许村有全国最大的装饰布市场。 ???3、海宁潮与海宁的旅游2、有关钱塘潮的名诗句

范仲淹:海面雷霆聚,江心瀑布横。

杜 甫:天地黯惨忽异色,波涛万顷堆琉璃。

王在晋:海阔天空浪若雷,钱塘潮涌自天来。

刘禹锡:八月涛声吼地来,头高数丈触山回。

须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。 《浪淘沙》

李白《横江词》:海神东过恶风回,浪打天门石壁开。

浙江八月何如此,涛如连山喷雪来。

徐凝《观浙江涛》:浙江悠悠海西绿,惊涛日夜两翻

覆。钱塘郭里看潮人,直至白头看不足。

苏轼《观浙江涛》:八月十八潮,壮观天下无。鲲鹏水击三

千里,组练长驱十万夫。红旗青盖互明末,黑沙白浪相吞

屠。人生会合古难必,此情此景那两得。愿君闻此添蜡

烛,门外白袍如立鹄。

毛泽东《七绝·观潮》:千里波涛滚滚来,雪花飞向钓鱼台。

人山纷赞阵容阔,铁马从容杀敌回。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》