第6课 北宋的政治 课件

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

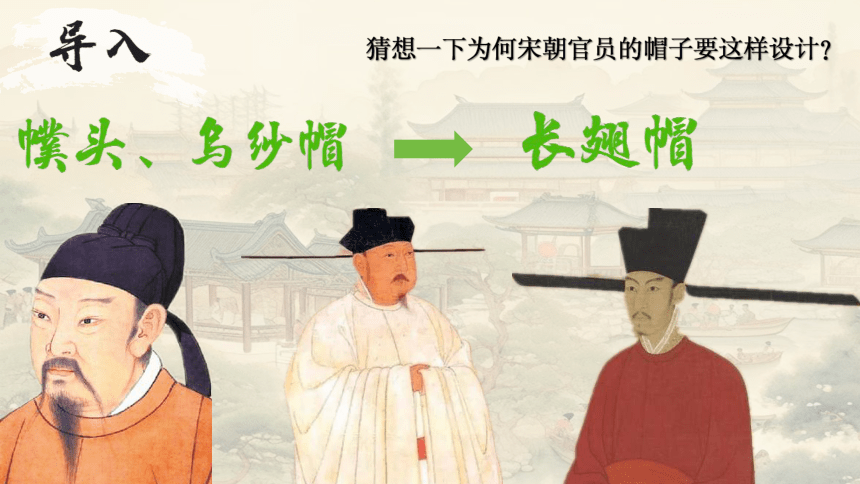

猜想一下为何宋朝官员的帽子要这样设计?

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

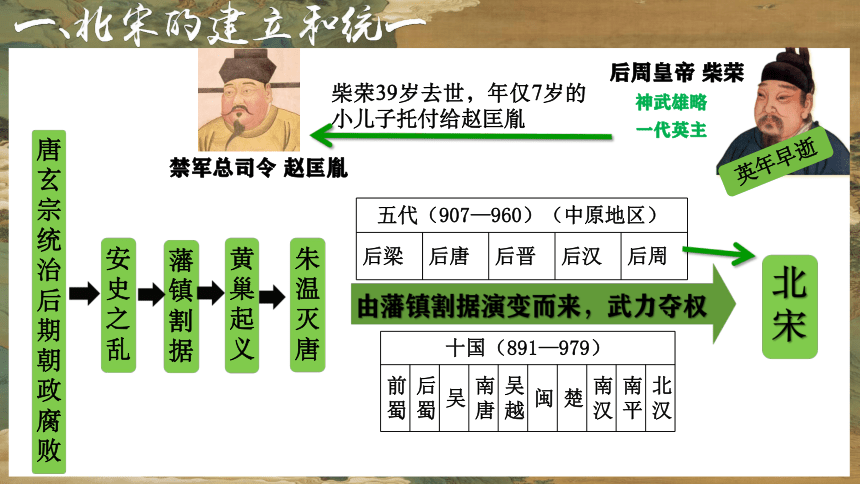

五代(907—960)(中原地区) 后梁 后唐 后晋 后汉 后周

十国(891—979) 前蜀 后蜀 吴 南唐 吴越 闽 楚 南汉 南平 北汉

唐玄宗统治后期朝政腐败

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

由藩镇割据演变而来,武力夺权

朱温灭唐

北宋

后周皇帝 柴荣

禁军总司令 赵匡胤

神武雄略

一代英主

英年早逝

柴荣39岁去世,年仅7岁的小儿子托付给赵匡胤

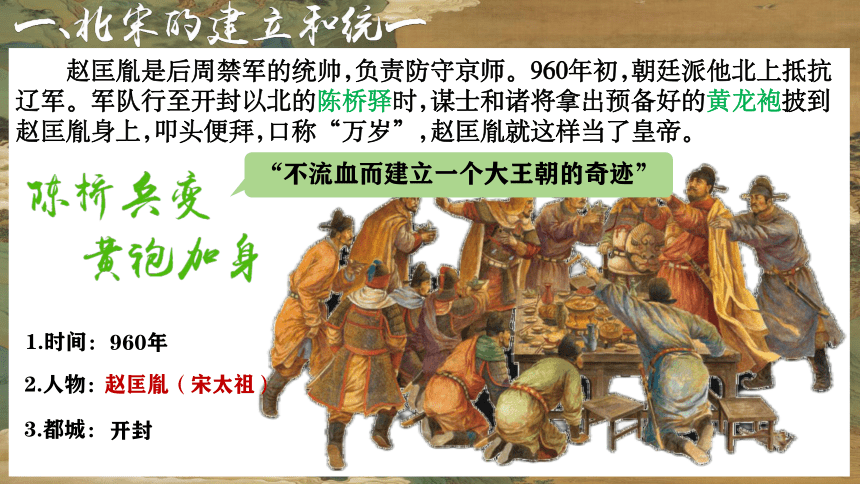

赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。

1.时间:

2.人物:

3.都城:

960年

赵匡胤(宋太祖)

开封

“不流血而建立一个大王朝的奇迹”

北 宋

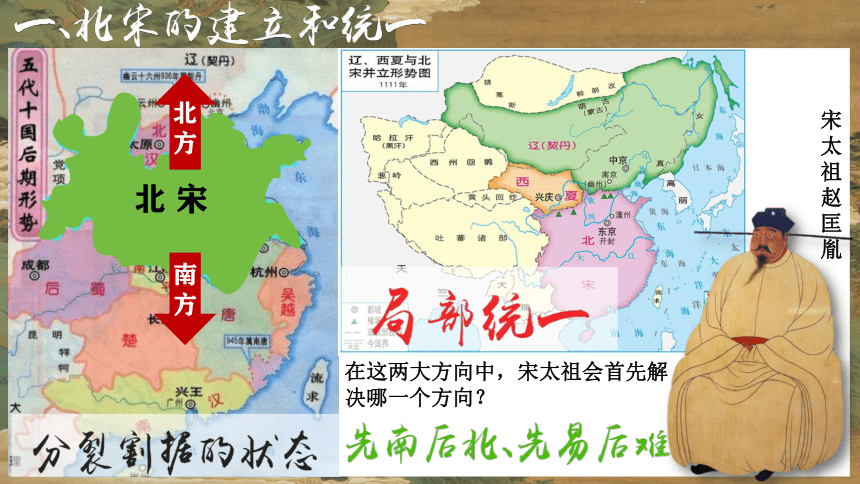

在这两大方向中,宋太祖会首先解决哪一个方向?

北方

南方

宋太祖赵匡胤

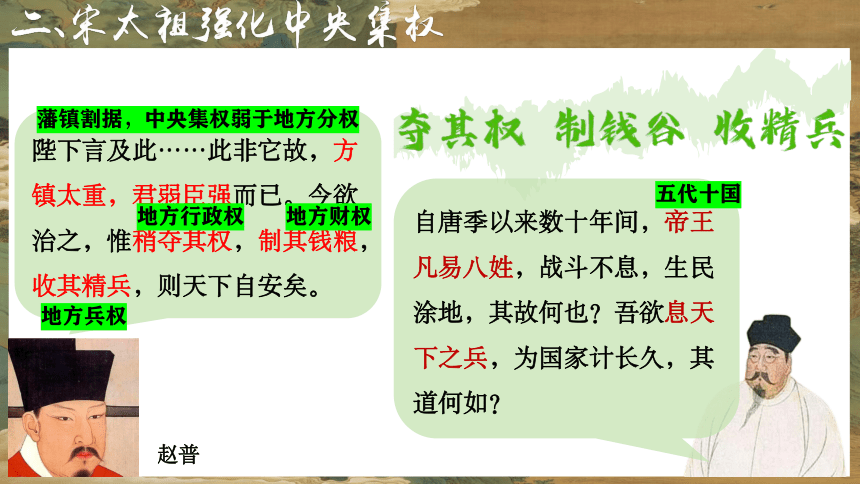

自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家计长久,其道何如?

五代十国

陛下言及此……此非它故,方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。

赵普

藩镇割据,中央集权弱于地方分权

地方行政权

地方财权

地方兵权

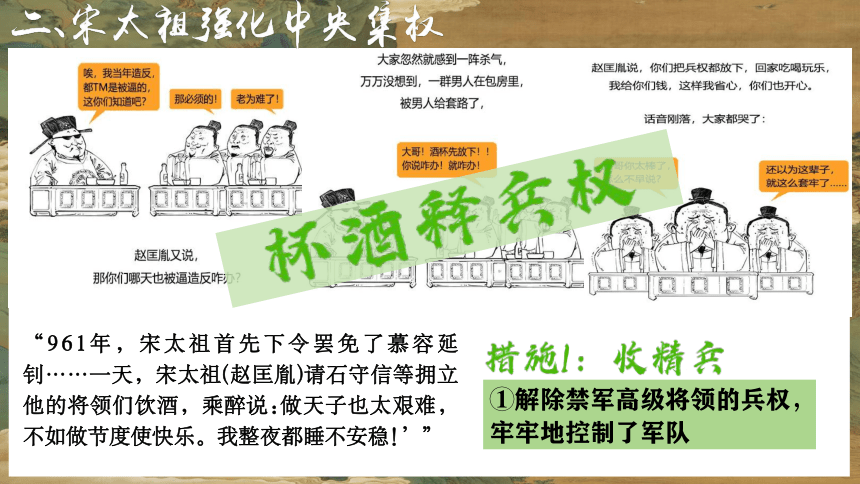

“961年,宋太祖首先下令罢免了慕容延钊……一天,宋太祖(赵匡胤)请石守信等拥立他的将领们饮酒,乘醉说:做天子也太艰难,不如做节度使快乐。我整夜都睡不安稳!’”

①解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队

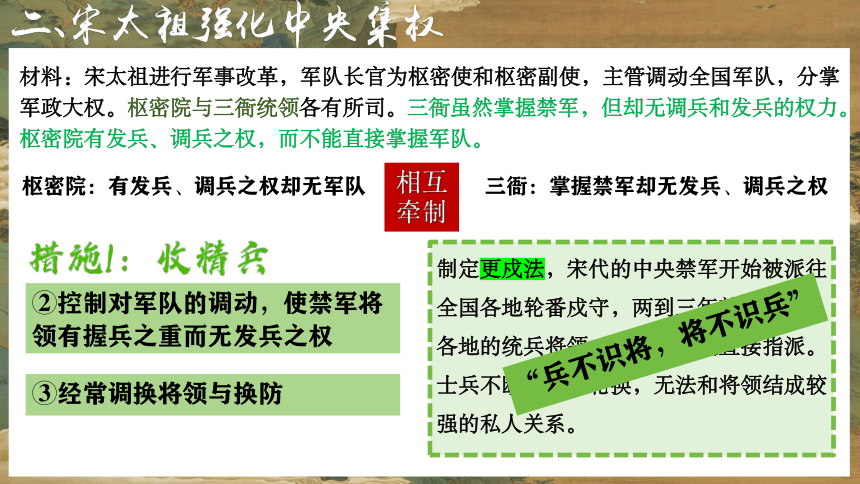

材料:宋太祖进行军事改革,军队长官为枢密使和枢密副使,主管调动全国军队,分掌军政大权。枢密院与三衙统领各有所司。三衙虽然掌握禁军,但却无调兵和发兵的权力。枢密院有发兵、调兵之权,而不能直接掌握军队。

枢密院:有发兵、调兵之权却无军队

②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

相互

牵制

制定更戍法,宋代的中央禁军开始被派往全国各地轮番戍守,两到三年就换一次。各地的统兵将领,也是由中央直接指派。士兵不断在各地轮换,无法和将领结成较强的私人关系。

“兵不识将,将不识兵”

③经常调换将领与换防

三衙:掌握禁军却无发兵、调兵之权

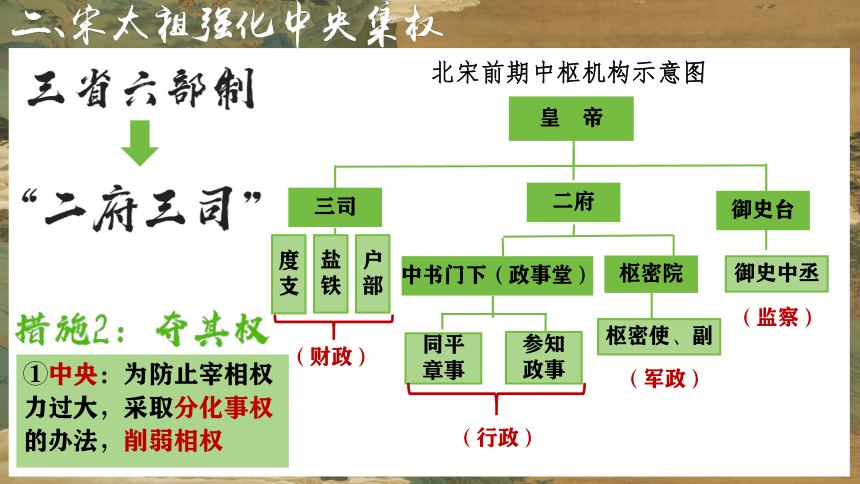

皇 帝

三司

中书门下(政事堂)

枢密院

同平

章事

度支

盐铁

户部

参知

政事

枢密使、副

御史台

御史中丞

(财政)

(行政)

(军政)

(监察)

北宋前期中枢机构示意图

二府

①中央:为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权

“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣一人也。”

——宋太祖

②地方:

a.设文官任地方长官,三年一换

通判除了掌管监察州县官员外,凡是士兵、民众、户口、赋税、劳役、诉讼审判等事,都可裁决,但必须与知州一起签文书施行。

b.在各州府设置通判,以分知州的权力

县

府

路

中央

地方

“太祖之制诸镇,以执其财用之权为最急。”

——南宋·叶适

“国家所置诸路转运使、副使即汉刺史、唐观察使之职。”

——《宋会要》

“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。”

——《资治通鉴》

①取消节度使收税的权力,税收由中央掌控

②在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

材料:太祖、太宗平一内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……是以天下晏然(安宁),逾百年而无犬吠之惊(内乱),此制兵得其道也。

——(元)马端临《文献通考》

思考:宋太祖加强中央集权措施的影响?

①积极影响:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。促进了政权的巩固和社会的安定。

②消极影响:削弱了地方实力和军队的战斗力,造成了北宋官僚机构臃肿。

宁为百夫长,胜作一书生

——唐·杨炯《从军行》

做人莫做军,做铁莫做针。

——(宋)谚语

万般皆下品,唯有读书高!

——(北宋)汪洙

1.目的:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

材料1:“不得杀士大夫及上书言事人”。

——宋太祖誓碑

材料2:臣成为政事堂和枢密长官人选。两宋共有枢密使、副724人,其中文臣659人,约占91%。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》

2.表现:①宋太祖重用文臣掌握军政大权;宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策。

北宋政治家、文学家。宋英宗时,官至枢密副使(兵权)、参知政事(行政权)。

文臣统兵的代表

欧阳修

“宋代平均每榜取士数分别是唐代的21.56倍、元代的7.13倍、明代的1.91倍、清代的2.23倍。”

——张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》

时间 科举数 录取数

唐朝 268 7448

宋太宗 8 1487

宋真宗 12 1760

宋仁宗 13 4561

2.表现:②注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

本朝鉴于五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切也收了,州郡遂日就困弱,靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。

——宋真宗《劝学篇》

扭转了五代十国尚武轻文的风气,杜绝了武将专权和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

1.文臣统兵,不熟悉军务,军队战斗力减弱

2.政治机构重叠,办事效率下降,增加朝廷财政支出。

积极影响

消极影响

问题1:“今天下有定官,无定员”,“州县不广于前,而官五倍于旧”。

问题2:北宋中期有人说:“天下之所以困,本于兵”,“天下六分之物,五分养兵”。

问题3:北宋与辽和西夏屡次发生战争,后分别同二者签订协议,每年交其“岁币”“岁赐”。

官僚机构膨胀,行政效率低下

边疆战事屡战屡败,不断扩充军队

官俸、军费和战争赔款开支浩大,入不敷出

“三冗”问题是北宋中末期社会危机的主要原因。

1.背景:

2.时间:

3.内容:

4.目的:

变革天下之弊法。

——王安石《言事书》

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

——王安石

1069年,宋神宗任用王安石变法

变法涉及经济、军事和教育领域

摆脱统治危机,实现富国强兵

领域 措施 内容 目的

经济 募役法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等,也要交纳役钱 限制官僚等的特权,增加政府收入

方田均税法 核实土地,按土地的多少、好坏平均征税 使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年男子的人户,出一人为保丁;保丁平时种田,农闲练兵 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量

材料:农田水利法实施后,各地兴修的水利工程达一万多处,大量农田得到灌溉,而青苗法不仅帮助了农户度过了青黄不接的困难时刻,并且也抑制了土地兼并现象继续蔓延,大大刺激了宋朝农业生产。

——《中国通史·王安石变法》

触犯了大官僚大主的利益,遭到强烈反对

北宋的政治

北宋的建立与统一

960年,赵匡胤,开封

统一方针:先南后北、先易后难

宋太祖强化中央集权

军事

控制兵权

政治

中央:分化事权,削弱宰相权力

地方:文臣执政,设置通判分知州权力

经济

中央掌控税收,地方设置转运使,把地方财赋收归中央

重文轻武的政策

形成文臣统兵的格局

发展文教事业,改革和发展了科举制

王安石变法

目的

摆脱政治危机,实现富国强兵

措施

募役法、方田均税法、农田水利法、保甲法等

结果

收到一些成效,但最终被废除

1.关于禁军之策,宋神宗阐述:禁军二十二万,“京师十万余,诸道十万余”。使京师之兵与诸道之兵“内外相制”,天下因此安定百余年。这一策略( )

A.导致了武将专权 B.分割了宰相的权力

C.提高了文官的地位 D.加强了中央集权

2.作为宋代中央最高军事机构的枢密院,长期由文官掌握,这种现象被称作“文臣主枢密”,宋代实施这一政策的主要目的是( )

A.提升官员素质 B.发展文教事业

C.缓和阶级矛盾 D.稳固国家政权

D

D

3.北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文十也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。”这反映出北宋治国的特点是( )

A.休养生息 B.兵民合一 C.重文轻武 D.外重内轻

4.宋朝实施重文轻武政策的主要目的是( )

A.减少军队人数 B.减少军费开支

C.防止地方失控 D.防止武将跋扈

5.宋朝官僚主要有“阶、职、差遣”等称谓,“阶 ”、“职 ”为虚名,只有“差遣”才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝“差遣 ”京官去担任,出现“居其官不知其职者十常八九 ”的情形。这些做法( )

A.扩大了科举考试影响 B.加强了中央集权统治

C.落实了重文轻武政策 D.提高了行政管理效率

C

D

B

猜想一下为何宋朝官员的帽子要这样设计?

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

五代(907—960)(中原地区) 后梁 后唐 后晋 后汉 后周

十国(891—979) 前蜀 后蜀 吴 南唐 吴越 闽 楚 南汉 南平 北汉

唐玄宗统治后期朝政腐败

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

由藩镇割据演变而来,武力夺权

朱温灭唐

北宋

后周皇帝 柴荣

禁军总司令 赵匡胤

神武雄略

一代英主

英年早逝

柴荣39岁去世,年仅7岁的小儿子托付给赵匡胤

赵匡胤是后周禁军的统帅,负责防守京师。960年初,朝廷派他北上抵抗辽军。军队行至开封以北的陈桥驿时,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到赵匡胤身上,叩头便拜,口称“万岁”,赵匡胤就这样当了皇帝。

1.时间:

2.人物:

3.都城:

960年

赵匡胤(宋太祖)

开封

“不流血而建立一个大王朝的奇迹”

北 宋

在这两大方向中,宋太祖会首先解决哪一个方向?

北方

南方

宋太祖赵匡胤

自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家计长久,其道何如?

五代十国

陛下言及此……此非它故,方镇太重,君弱臣强而已。今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。

赵普

藩镇割据,中央集权弱于地方分权

地方行政权

地方财权

地方兵权

“961年,宋太祖首先下令罢免了慕容延钊……一天,宋太祖(赵匡胤)请石守信等拥立他的将领们饮酒,乘醉说:做天子也太艰难,不如做节度使快乐。我整夜都睡不安稳!’”

①解除禁军高级将领的兵权,牢牢地控制了军队

材料:宋太祖进行军事改革,军队长官为枢密使和枢密副使,主管调动全国军队,分掌军政大权。枢密院与三衙统领各有所司。三衙虽然掌握禁军,但却无调兵和发兵的权力。枢密院有发兵、调兵之权,而不能直接掌握军队。

枢密院:有发兵、调兵之权却无军队

②控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

相互

牵制

制定更戍法,宋代的中央禁军开始被派往全国各地轮番戍守,两到三年就换一次。各地的统兵将领,也是由中央直接指派。士兵不断在各地轮换,无法和将领结成较强的私人关系。

“兵不识将,将不识兵”

③经常调换将领与换防

三衙:掌握禁军却无发兵、调兵之权

皇 帝

三司

中书门下(政事堂)

枢密院

同平

章事

度支

盐铁

户部

参知

政事

枢密使、副

御史台

御史中丞

(财政)

(行政)

(军政)

(监察)

北宋前期中枢机构示意图

二府

①中央:为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权

“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣一人也。”

——宋太祖

②地方:

a.设文官任地方长官,三年一换

通判除了掌管监察州县官员外,凡是士兵、民众、户口、赋税、劳役、诉讼审判等事,都可裁决,但必须与知州一起签文书施行。

b.在各州府设置通判,以分知州的权力

县

府

路

中央

地方

“太祖之制诸镇,以执其财用之权为最急。”

——南宋·叶适

“国家所置诸路转运使、副使即汉刺史、唐观察使之职。”

——《宋会要》

“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。”

——《资治通鉴》

①取消节度使收税的权力,税收由中央掌控

②在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

材料:太祖、太宗平一内,惩累朝藩镇跋扈,尽收天下劲兵……是以天下晏然(安宁),逾百年而无犬吠之惊(内乱),此制兵得其道也。

——(元)马端临《文献通考》

思考:宋太祖加强中央集权措施的影响?

①积极影响:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。促进了政权的巩固和社会的安定。

②消极影响:削弱了地方实力和军队的战斗力,造成了北宋官僚机构臃肿。

宁为百夫长,胜作一书生

——唐·杨炯《从军行》

做人莫做军,做铁莫做针。

——(宋)谚语

万般皆下品,唯有读书高!

——(北宋)汪洙

1.目的:为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

材料1:“不得杀士大夫及上书言事人”。

——宋太祖誓碑

材料2:臣成为政事堂和枢密长官人选。两宋共有枢密使、副724人,其中文臣659人,约占91%。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》

2.表现:①宋太祖重用文臣掌握军政大权;宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策。

北宋政治家、文学家。宋英宗时,官至枢密副使(兵权)、参知政事(行政权)。

文臣统兵的代表

欧阳修

“宋代平均每榜取士数分别是唐代的21.56倍、元代的7.13倍、明代的1.91倍、清代的2.23倍。”

——张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》

时间 科举数 录取数

唐朝 268 7448

宋太宗 8 1487

宋真宗 12 1760

宋仁宗 13 4561

2.表现:②注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

本朝鉴于五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切也收了,州郡遂日就困弱,靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。

——宋真宗《劝学篇》

扭转了五代十国尚武轻文的风气,杜绝了武将专权和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳定和社会的安定。

1.文臣统兵,不熟悉军务,军队战斗力减弱

2.政治机构重叠,办事效率下降,增加朝廷财政支出。

积极影响

消极影响

问题1:“今天下有定官,无定员”,“州县不广于前,而官五倍于旧”。

问题2:北宋中期有人说:“天下之所以困,本于兵”,“天下六分之物,五分养兵”。

问题3:北宋与辽和西夏屡次发生战争,后分别同二者签订协议,每年交其“岁币”“岁赐”。

官僚机构膨胀,行政效率低下

边疆战事屡战屡败,不断扩充军队

官俸、军费和战争赔款开支浩大,入不敷出

“三冗”问题是北宋中末期社会危机的主要原因。

1.背景:

2.时间:

3.内容:

4.目的:

变革天下之弊法。

——王安石《言事书》

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

——王安石

1069年,宋神宗任用王安石变法

变法涉及经济、军事和教育领域

摆脱统治危机,实现富国强兵

领域 措施 内容 目的

经济 募役法 征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等,也要交纳役钱 限制官僚等的特权,增加政府收入

方田均税法 核实土地,按土地的多少、好坏平均征税 使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 促进农业发展

军事 保甲法 把农村人户编制起来,有两个以上成年男子的人户,出一人为保丁;保丁平时种田,农闲练兵 加强对人民的控制,稳定统治秩序,增强国家的军事力量

材料:农田水利法实施后,各地兴修的水利工程达一万多处,大量农田得到灌溉,而青苗法不仅帮助了农户度过了青黄不接的困难时刻,并且也抑制了土地兼并现象继续蔓延,大大刺激了宋朝农业生产。

——《中国通史·王安石变法》

触犯了大官僚大主的利益,遭到强烈反对

北宋的政治

北宋的建立与统一

960年,赵匡胤,开封

统一方针:先南后北、先易后难

宋太祖强化中央集权

军事

控制兵权

政治

中央:分化事权,削弱宰相权力

地方:文臣执政,设置通判分知州权力

经济

中央掌控税收,地方设置转运使,把地方财赋收归中央

重文轻武的政策

形成文臣统兵的格局

发展文教事业,改革和发展了科举制

王安石变法

目的

摆脱政治危机,实现富国强兵

措施

募役法、方田均税法、农田水利法、保甲法等

结果

收到一些成效,但最终被废除

1.关于禁军之策,宋神宗阐述:禁军二十二万,“京师十万余,诸道十万余”。使京师之兵与诸道之兵“内外相制”,天下因此安定百余年。这一策略( )

A.导致了武将专权 B.分割了宰相的权力

C.提高了文官的地位 D.加强了中央集权

2.作为宋代中央最高军事机构的枢密院,长期由文官掌握,这种现象被称作“文臣主枢密”,宋代实施这一政策的主要目的是( )

A.提升官员素质 B.发展文教事业

C.缓和阶级矛盾 D.稳固国家政权

D

D

3.北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文十也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。”这反映出北宋治国的特点是( )

A.休养生息 B.兵民合一 C.重文轻武 D.外重内轻

4.宋朝实施重文轻武政策的主要目的是( )

A.减少军队人数 B.减少军费开支

C.防止地方失控 D.防止武将跋扈

5.宋朝官僚主要有“阶、职、差遣”等称谓,“阶 ”、“职 ”为虚名,只有“差遣”才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝“差遣 ”京官去担任,出现“居其官不知其职者十常八九 ”的情形。这些做法( )

A.扩大了科举考试影响 B.加强了中央集权统治

C.落实了重文轻武政策 D.提高了行政管理效率

C

D

B

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源