第8课 经济体制改革 课件

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

最新部编版八年级历史下册

第三单元 中国特色社会主义道路

第8课 经济体制改革

课程标准 1.了解农村改革、城市改革等史事,认识邓小平对改革开放所起的重要作用,认识改革开放对中国社会发展的重大意义和对世界的重要影响。

2.了解社会主义市场经济体制的建立与完善。

学习目标 1.掌握家庭联产承包责任制,理解生产关系一定要适应生产力发展的基本原理。(唯物史观、史料实证)

2.掌握城市经济体制改革的内容、中心环节和影响。(史料实证、历史解释)

3.理解我国社会主义市场经济体制的建立和作用。(史料实证、历史解释)

4.认识中共十一届三中全会后我国经济体制改革逐步深入。(时空观念)

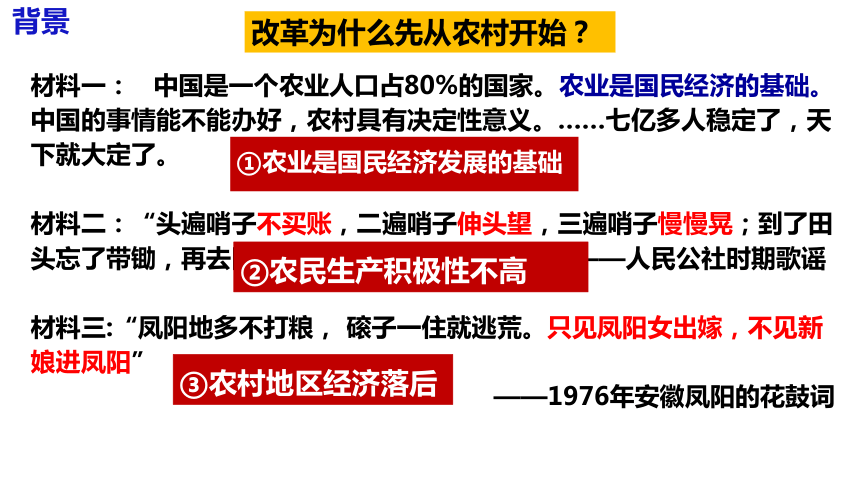

材料一: 中国是一个农业人口占80%的国家。农业是国民经济的基础。中国的事情能不能办好,农村具有决定性意义。……七亿多人稳定了,天下就大定了。

材料二:“头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;到了田头忘了带锄,再去回家逛一逛。” ——人民公社时期歌谣

材料三:“凤阳地多不打粮, 磙子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳”

——1976年安徽凤阳的花鼓词

改革为什么先从农村开始?

②农民生产积极性不高

①农业是国民经济发展的基础

背景

③农村地区经济落后

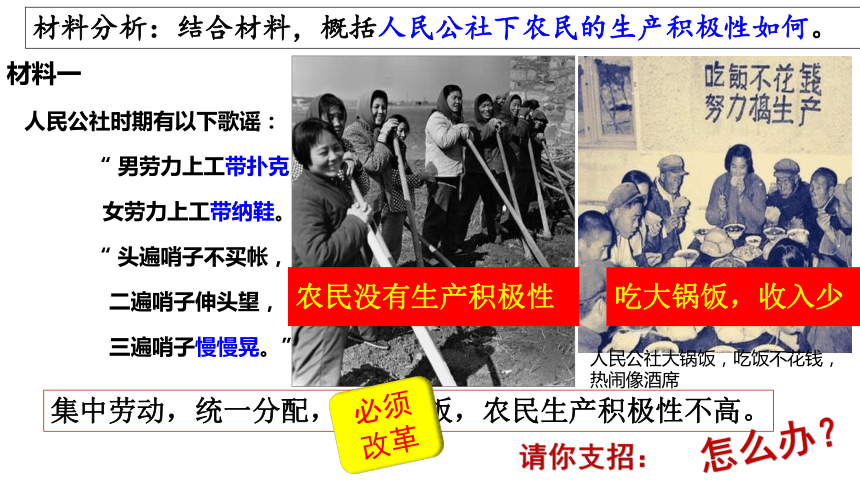

材料分析:结合材料,概括人民公社下农民的生产积极性如何。

材料一

人民公社时期有以下歌谣:

“ 男劳力上工带扑克,

女劳力上工带纳鞋。”

“ 头遍哨子不买帐,

二遍哨子伸头望,

三遍哨子慢慢晃。”

人民公社大锅饭,吃饭不花钱,热闹像酒席

吃大锅饭,收入少

农民没有生产积极性

集中劳动,统一分配,吃大锅饭,农民生产积极性不高。

请你支招:

怎么办?

必须

改革

“凤阳地多不打粮, 磙子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳”

——1976年安徽凤阳的花鼓词

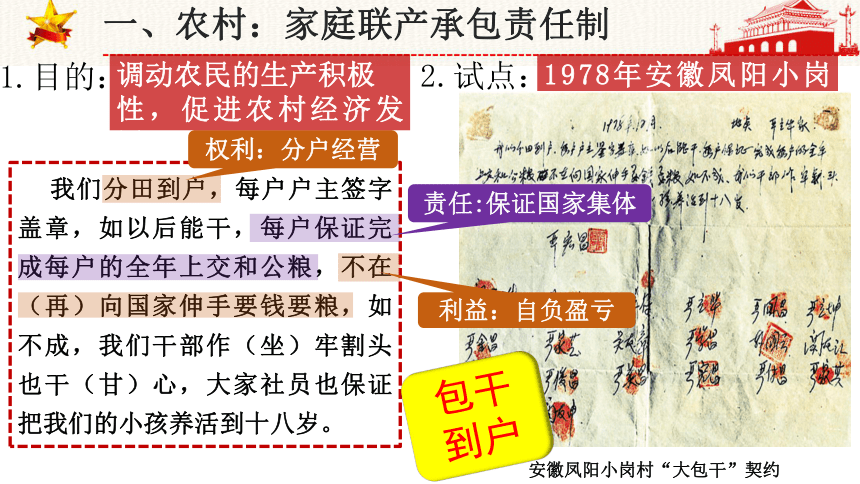

一、农村:家庭联产承包责任制

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

权利:分户经营

责任:保证国家集体

利益:自负盈亏

包干到户

1.目的:

调动农民的生产积极

性,促进农村经济发展

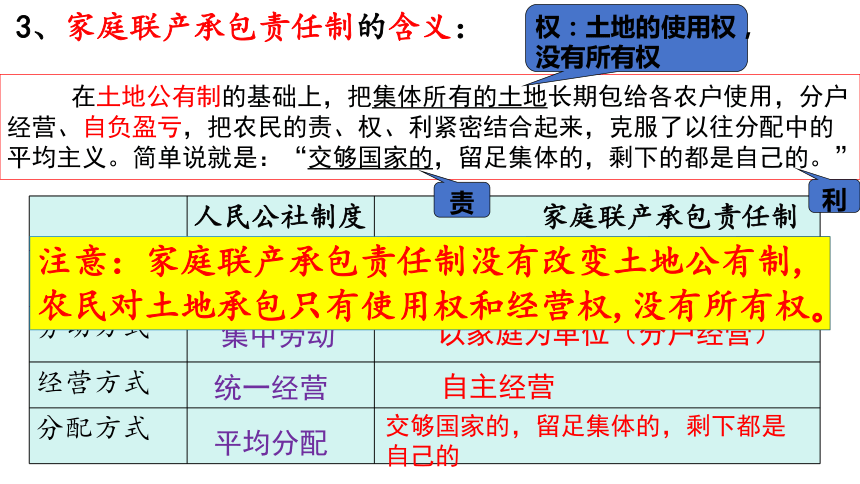

在土地公有制的基础上,把集体所有的土地长期包给各农户使用,分户经营、自负盈亏,把农民的责、权、利紧密结合起来,克服了以往分配中的平均主义。简单说就是:“交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。”

人民公社制度 家庭联产承包责任制

土地所有制

劳动方式

经营方式

分配方式

土地公有

统一经营

自主经营

平均分配

土地公有,农民拥有土地的使用权

集中劳动

以家庭为单位(分户经营)

交够国家的,留足集体的,剩下都是

自己的

注意:家庭联产承包责任制没有改变土地公有制,农民对土地承包只有使用权和经营权,没有所有权。

3、家庭联产承包责任制的含义:

权:土地的使用权,没有所有权

责

利

普遍推广:

特点/方式:

包产到户、自负盈亏

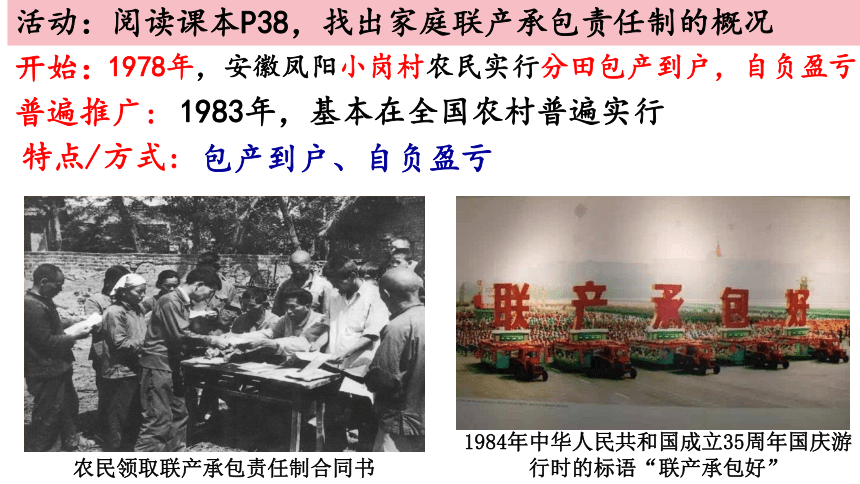

开始:

1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏

活动:阅读课本P38,找出家庭联产承包责任制的概况

农民领取联产承包责任制合同书

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

1983年,基本在全国农村普遍实行

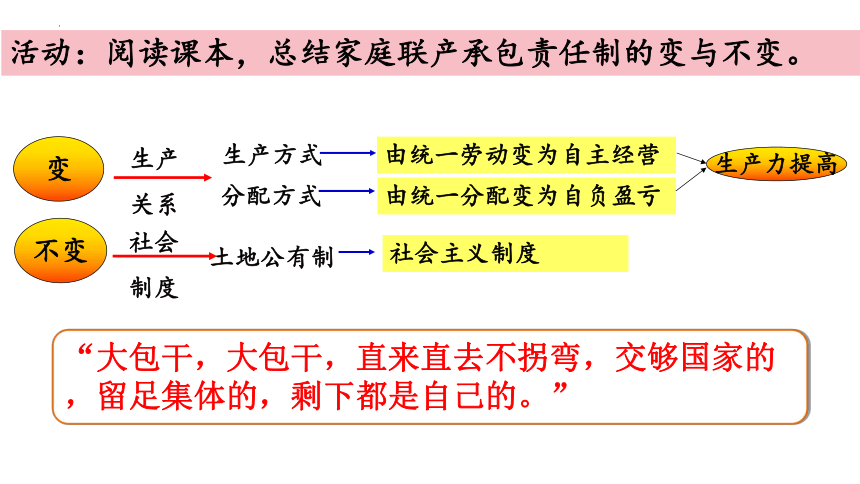

活动:阅读课本,总结家庭联产承包责任制的变与不变。

不变

生产方式

土地公有制

分配方式

由统一劳动变为自主经营

由统一分配变为自负盈亏

社会主义制度

社会

制度

生产力提高

变

生产

关系

“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

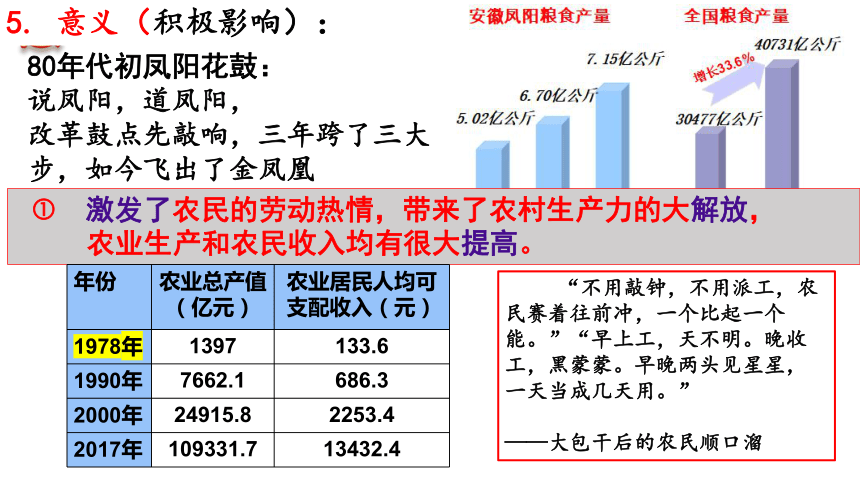

5. 意义(积极影响):

80年代初凤阳花鼓:

说凤阳,道凤阳,

改革鼓点先敲响,三年跨了三大步,如今飞出了金凤凰

“不用敲钟,不用派工,农民赛着往前冲,一个比起一个能。”“早上工,天不明。晚收工,黑蒙蒙。早晚两头见星星,一天当成几天用。”

——大包干后的农民顺口溜

激发了农民的劳动热情,带来了农村生产力的大解放,

农业生产和农民收入均有很大提高。

年份 农业总产值(亿元) 农业居民人均可支配收入(元)

1978年 1397 133.6

1990年 7662.1 686.3

2000年 24915.8 2253.4

2017年 109331.7 13432.4

一、家庭联产承包责任制

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉,怎么办?农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多,怎么办?

农民致富和实现现代化开辟了一条新路——乡镇企业

花卉生产基地

茶叶生产基地

绿色蔬菜基地

广东乡镇企业

5. 意义:

离土不离乡,进厂不进城

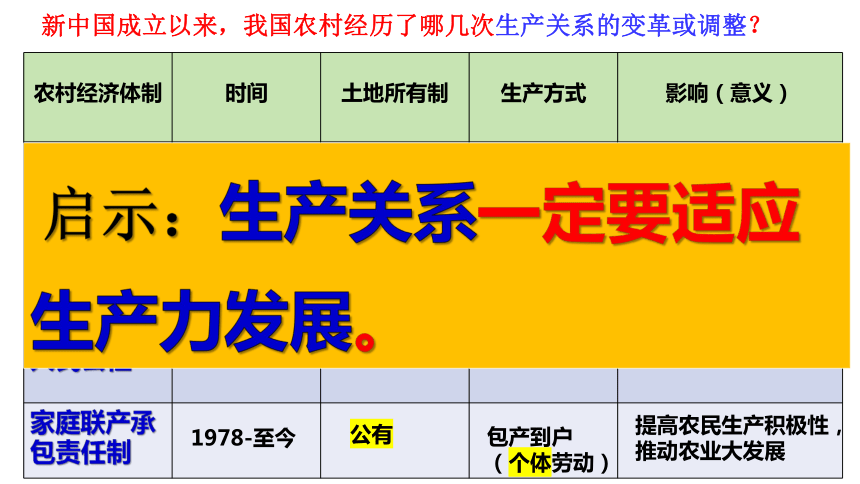

农村经济体制 时间 土地所有制 生产方式 影响(意义)

土地改革

农业生产合作社

人民公社

家庭联产承包责任制

1950-1952

1953-1956

1958-1978

1978-至今

私有

公有

公有

公有

个体劳动

集体劳动

集体劳动

包产到户

(个体劳动)

废除了...消灭了...解放了...促进了...

进一步解放生产力

社会主义制度确立

农民积极性严重受挫

提高农民生产积极性,推动农业大发展

启示:生产关系一定要适应生产力发展。

新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

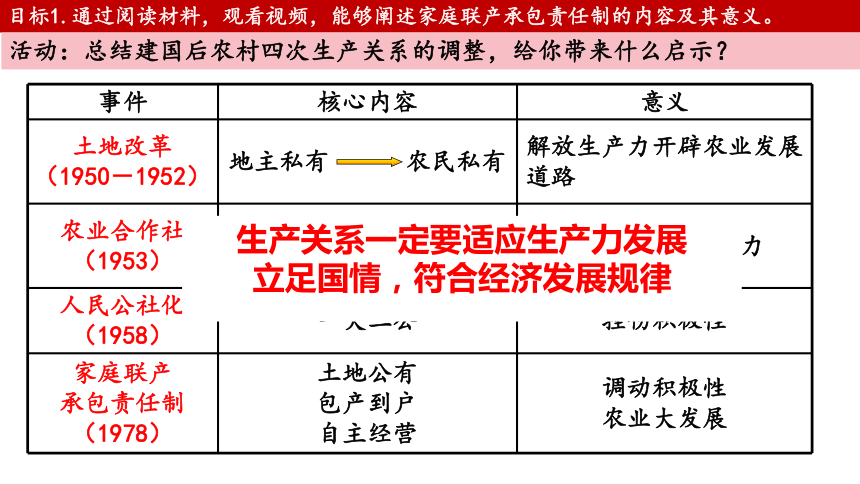

事件 核心内容 意义

土地改革 (1950-1952) 地主私有 农民私有 解放生产力开辟农业发展道路

农业合作社 (1953) 私有制 公有制 进一步解放生产力

人民公社化 (1958) 一大二公 挫伤积极性

家庭联产 承包责任制 (1978) 土地公有 包产到户 自主经营 调动积极性

农业大发展

生产关系一定要适应生产力发展

立足国情,符合经济发展规律

目标1.通过阅读材料,观看视频,能够阐述家庭联产承包责任制的内容及其意义。

活动:总结建国后农村四次生产关系的调整,给你带来什么启示?

虽然城市经济体制改革比农村复杂,但有了农村改革的成功经验,我们对城市改革很有信心。

第二篇章

城市经济体制改革

材料一 “上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二 1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。

请结合材料,说一说城市经济体制改革前存在的问题是什么?

城市经济体制改革的原因

工人没有生产积极性。

政企不分,企业没有自主权。

城市经济体制改革

1984年10月《中共中央关于经济体制改革的决定》

文件

改革内容

所有制结构 职权划分 分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一公有

政企不分

平均分配

公有制为主体,多种所有制共同发展

政企分开,扩大企业经营自主权,实行经营责任制

按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度

中心环节

增强企业活力

下列各项中,哪些是市场经济体制下企业的特点?

①政企职责不分

②分配制度“大锅饭”

③经营承包责任制

④企业经营权集中在政府手中

⑤企业没有自主权

⑥企业经济利益与经营成果联系

⑦企业经营好,职工收入就多

社会主义市场经济体制

①大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。

意义

②我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

所有制结构 职权划分 分配方式

改革前

改革后

单一公有

以公有制为主体,

多种所有制共同发展

政企不分

扩大企业经营自主权实行经营责任制

平均分配

以按劳分配为主体,多种分配方式并存

意义:大大调动了企业、职工的积极性;

增强了企业的活力。

中心环节

城市经济体制改革(1984)

第三篇章

社会主义市场经济体制

新中国成立以后,十一届三中全会以前,是怎样的经济体制?

高度集中、高度统一的计划经济体制

计划经济体制之下,各种商品的生产和销售价格,都是由中央统一制定的。这种排斥市场的僵化的体制,影响了人们的生产积极性,导致了商品供应的严重不足,人民消费水平低下。

改革的焦点

——社会主义市场经济体制

你更愿意喜欢哪种消费方式?

40年前的供销社

现在的超市

社会主义国家到底是姓“资”还是姓“社”

经济体制改革

何去何从?

邓小平南巡谈话(1992年)

“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫”

时间:1992年春

内容:(1)社会主义本质

(2)三个有利于

(3)计划和市场都是经济手段

意义:(1)解放了人们思想,确认社会主义 也可以实行市场经济。

(2)解决了怎样建设社会主义的问题

计划和市场都是发展经济的手段,不等于资本主义,社会主义也有市场。

社会主义市场经济体制

1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

2.明确提出:

4.初步建立:

1992年,中共十四大

1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

5.意义:

有利用实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

1.含义:

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

2000年底,社会主义市场经济体制在我国初步建立

3.基本框架确立:

活动:阅读课本,找出社会主义市场经济体制建立的过程。

十一届三中全会把工作重心转移到经济建设上来,并实行改革开放

改革开放

对内改革

农村

1978开始

1983普及

家庭联产承包责任制

乡镇企业

城市

1984

国营企业

所有制形式

经营方式

分配方式

社会主义市场经济体制

(1992十四大)

对外开放

点:经济特区4+1

4:1980(深、珠、汕、厦)

1:1988海南岛

线:1984年14个沿海开放城市

面:

4:1985年4个开放区

1: 1990年上海浦东

开放区:4+1

内地:(沿江、沿边、省会)

引进来

走出去

2001年加入WTO

( )1.不同时期标语的内容也不同,但都是为了达到宣传的目的。下面标语有可能出现在20世纪70年代末的是

A.消灭地主,让农民成为土地的主人

B.鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义

C.新三年,旧三年,缝缝补补又三年

D.个人富,集体富,国家还要盖仓库

一、选择题

D

A.农村改革调动了农民生产积极性

B.乡镇企业为农民致富开辟了道路

C.退耕还林成为了当时的社会风尚

D.经济发展增强了人们的环保意识

( )2.右图所示漫画《美容师来了》,能够得出的正确推论是

A

( )3.实行“大包干”后的第一年,小岗村迎来大丰收,粮食总产量达13.3万斤,相当于1955年至1970年产量的总和,一举结束20多年吃国家救济粮的历史,自“合作化”以来第一次向国家交售余粮,并首次归还国家贷款800元,小岗村人均收入400元,是1978年的18倍。这说明

A.城市经济体制改革成效显著 B.对外开放首先从浙江省开始

C.国内改革释放社会经济活力 D.市场经济体制改革目标确立

C

A.农村改革具有渐进性特点 B.农村经济性质发生变化

C.农业机械化水平大大提高 D.农民获得了土地所有权

( )4.由下表中的信息可知,当时中国

A

1978年11月 安徽凤阳县小岗村十八户农民决定实行大包干

到1980年1月 实行包产到户、包干到户等家庭联产承包生产责任制的生产队还不足全国的1.1%

1980—1981年 包产到户在全国农村迅速发展起来

到1982年11月 实行包产到户、到组和包干到户、到组的生产队已占到全国的78.8%

A.经济体制改革推动乡镇企业发展 B.国民经济结构渐趋于合理

C.社会主义市场经济体制基本建立 D.多种所有制经济共同发展

( )5.下图是中国乡镇企业行业分布数量变化柱状图(单位:万个)。这说明

A

( )6.改革开放初期,上海活跃着一批由国有工厂技术人员组成的“周末工程师”,利用周六日到周边乡镇企业兼职,带来了知识、技术的流动,一批乡镇企业由此成长起来。这反映出

A.乡镇企业成为国民经济主导 B.经济体制改革目标得到实现

C.城市经济体制改革成效显著 D.农村经济体制改革影响外溢

D

A.促进经济长期稳定增长

B.扩大了企业的生产经营自主权

C.激发了农村的经济活力

D.促进多种所有制经济共同发展

( )7.1984年10月,在农村改革取得成功后,改革的浪潮从农村涌向城市,右图反映了城市的改革

D

( )8.小说《大江大河》中说:“吉恩顾虑的国外投资能否被允许进入等问题,可能因企业自主权的扩大而迎刃而解,他们都认定中国的发展实际进入了一个新的阶段。”这个“新的阶段”是指

A.人民公社化运动 B.城市经济体制改革

C.全行业公私合营 D.农村经济体制改革

B

( )9.1983年,浙江省海盐衬衫总厂厂长步B生实行“日算月结,实超实奖,实欠实赔,奖优罚劣”的做法在全国引起了轰动。他的这一做法

A.有利于增强企业活力 B.促进了多种所有制经济发展

C.发展了市场经济体制 D.反映了城乡居民收入的增加

A

A.农村改革推动城市经济体制改革 B.城市经济体制改革深入进行

C.社会主义市场经济体制卓有成效 D.国有企业改革实行政企分离

( )10.下图展现了北京天桥百货公司的发展历程,从中可以得出的结论是

B

材料一 家庭联产承包责任制是在土地公有制基础上把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏。农民生产的东西,“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的”。这种责任制不改变土地公有制形式,使农民获得生产和分配上的自主权,克服了以往分配中的平均主义,改变了经济管理中过于集中和单一的方式。

11. 阅读材料,回答问题。

材料二 城市经济体制改革主要是把单一的公有制经济变为公有制为主体、多种所有制经济共同发展。多种所有制经济,指国有经济、集体经济、个体经济、私营经济、外资经济等。同时把高度集中的管理体制改变为以间接管理为主、宏观调控的体制,把宏观与微观、计划与市场结合起来。

对比材料一和材料二,用列表形式来说明农村经济体制改革和城市经济体制改革的异同点。(8分)

项目 农村经济体制改革 城市经济体制改革

相同点 ①改革高度集中的经营管理体制,扩大生产经营的自主权;②都克服了分配上的平均主义。(一点2分,共4分) 不同点 农村经济体制改革基本上没有改变所有制形式,坚持土地集体所有制。(2分) 城市经济体制改革改变了所有制形式,把单一的公有制经济发展为以公有制经济为主体的多种所有制形式。(2分)

最新部编版八年级历史下册

第三单元 中国特色社会主义道路

第8课 经济体制改革

课程标准 1.了解农村改革、城市改革等史事,认识邓小平对改革开放所起的重要作用,认识改革开放对中国社会发展的重大意义和对世界的重要影响。

2.了解社会主义市场经济体制的建立与完善。

学习目标 1.掌握家庭联产承包责任制,理解生产关系一定要适应生产力发展的基本原理。(唯物史观、史料实证)

2.掌握城市经济体制改革的内容、中心环节和影响。(史料实证、历史解释)

3.理解我国社会主义市场经济体制的建立和作用。(史料实证、历史解释)

4.认识中共十一届三中全会后我国经济体制改革逐步深入。(时空观念)

材料一: 中国是一个农业人口占80%的国家。农业是国民经济的基础。中国的事情能不能办好,农村具有决定性意义。……七亿多人稳定了,天下就大定了。

材料二:“头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;到了田头忘了带锄,再去回家逛一逛。” ——人民公社时期歌谣

材料三:“凤阳地多不打粮, 磙子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳”

——1976年安徽凤阳的花鼓词

改革为什么先从农村开始?

②农民生产积极性不高

①农业是国民经济发展的基础

背景

③农村地区经济落后

材料分析:结合材料,概括人民公社下农民的生产积极性如何。

材料一

人民公社时期有以下歌谣:

“ 男劳力上工带扑克,

女劳力上工带纳鞋。”

“ 头遍哨子不买帐,

二遍哨子伸头望,

三遍哨子慢慢晃。”

人民公社大锅饭,吃饭不花钱,热闹像酒席

吃大锅饭,收入少

农民没有生产积极性

集中劳动,统一分配,吃大锅饭,农民生产积极性不高。

请你支招:

怎么办?

必须

改革

“凤阳地多不打粮, 磙子一住就逃荒。只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳”

——1976年安徽凤阳的花鼓词

一、农村:家庭联产承包责任制

2.试点:

1978年安徽凤阳小岗村

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

权利:分户经营

责任:保证国家集体

利益:自负盈亏

包干到户

1.目的:

调动农民的生产积极

性,促进农村经济发展

在土地公有制的基础上,把集体所有的土地长期包给各农户使用,分户经营、自负盈亏,把农民的责、权、利紧密结合起来,克服了以往分配中的平均主义。简单说就是:“交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。”

人民公社制度 家庭联产承包责任制

土地所有制

劳动方式

经营方式

分配方式

土地公有

统一经营

自主经营

平均分配

土地公有,农民拥有土地的使用权

集中劳动

以家庭为单位(分户经营)

交够国家的,留足集体的,剩下都是

自己的

注意:家庭联产承包责任制没有改变土地公有制,农民对土地承包只有使用权和经营权,没有所有权。

3、家庭联产承包责任制的含义:

权:土地的使用权,没有所有权

责

利

普遍推广:

特点/方式:

包产到户、自负盈亏

开始:

1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包产到户,自负盈亏

活动:阅读课本P38,找出家庭联产承包责任制的概况

农民领取联产承包责任制合同书

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

1983年,基本在全国农村普遍实行

活动:阅读课本,总结家庭联产承包责任制的变与不变。

不变

生产方式

土地公有制

分配方式

由统一劳动变为自主经营

由统一分配变为自负盈亏

社会主义制度

社会

制度

生产力提高

变

生产

关系

“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

5. 意义(积极影响):

80年代初凤阳花鼓:

说凤阳,道凤阳,

改革鼓点先敲响,三年跨了三大步,如今飞出了金凤凰

“不用敲钟,不用派工,农民赛着往前冲,一个比起一个能。”“早上工,天不明。晚收工,黑蒙蒙。早晚两头见星星,一天当成几天用。”

——大包干后的农民顺口溜

激发了农民的劳动热情,带来了农村生产力的大解放,

农业生产和农民收入均有很大提高。

年份 农业总产值(亿元) 农业居民人均可支配收入(元)

1978年 1397 133.6

1990年 7662.1 686.3

2000年 24915.8 2253.4

2017年 109331.7 13432.4

一、家庭联产承包责任制

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉,怎么办?农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多,怎么办?

农民致富和实现现代化开辟了一条新路——乡镇企业

花卉生产基地

茶叶生产基地

绿色蔬菜基地

广东乡镇企业

5. 意义:

离土不离乡,进厂不进城

农村经济体制 时间 土地所有制 生产方式 影响(意义)

土地改革

农业生产合作社

人民公社

家庭联产承包责任制

1950-1952

1953-1956

1958-1978

1978-至今

私有

公有

公有

公有

个体劳动

集体劳动

集体劳动

包产到户

(个体劳动)

废除了...消灭了...解放了...促进了...

进一步解放生产力

社会主义制度确立

农民积极性严重受挫

提高农民生产积极性,推动农业大发展

启示:生产关系一定要适应生产力发展。

新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

事件 核心内容 意义

土地改革 (1950-1952) 地主私有 农民私有 解放生产力开辟农业发展道路

农业合作社 (1953) 私有制 公有制 进一步解放生产力

人民公社化 (1958) 一大二公 挫伤积极性

家庭联产 承包责任制 (1978) 土地公有 包产到户 自主经营 调动积极性

农业大发展

生产关系一定要适应生产力发展

立足国情,符合经济发展规律

目标1.通过阅读材料,观看视频,能够阐述家庭联产承包责任制的内容及其意义。

活动:总结建国后农村四次生产关系的调整,给你带来什么启示?

虽然城市经济体制改革比农村复杂,但有了农村改革的成功经验,我们对城市改革很有信心。

第二篇章

城市经济体制改革

材料一 “上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

材料二 1956年夏天,上海天气很热,一家企业想买一批风扇,就打报告到上级有关部门申请,结果经过11个部门的层层审批,等申请报告批下来,夏天早过去了。

请结合材料,说一说城市经济体制改革前存在的问题是什么?

城市经济体制改革的原因

工人没有生产积极性。

政企不分,企业没有自主权。

城市经济体制改革

1984年10月《中共中央关于经济体制改革的决定》

文件

改革内容

所有制结构 职权划分 分配方式

经济体制改革前

经济体制改革后

单一公有

政企不分

平均分配

公有制为主体,多种所有制共同发展

政企分开,扩大企业经营自主权,实行经营责任制

按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度

中心环节

增强企业活力

下列各项中,哪些是市场经济体制下企业的特点?

①政企职责不分

②分配制度“大锅饭”

③经营承包责任制

④企业经营权集中在政府手中

⑤企业没有自主权

⑥企业经济利益与经营成果联系

⑦企业经营好,职工收入就多

社会主义市场经济体制

①大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力。

意义

②我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

所有制结构 职权划分 分配方式

改革前

改革后

单一公有

以公有制为主体,

多种所有制共同发展

政企不分

扩大企业经营自主权实行经营责任制

平均分配

以按劳分配为主体,多种分配方式并存

意义:大大调动了企业、职工的积极性;

增强了企业的活力。

中心环节

城市经济体制改革(1984)

第三篇章

社会主义市场经济体制

新中国成立以后,十一届三中全会以前,是怎样的经济体制?

高度集中、高度统一的计划经济体制

计划经济体制之下,各种商品的生产和销售价格,都是由中央统一制定的。这种排斥市场的僵化的体制,影响了人们的生产积极性,导致了商品供应的严重不足,人民消费水平低下。

改革的焦点

——社会主义市场经济体制

你更愿意喜欢哪种消费方式?

40年前的供销社

现在的超市

社会主义国家到底是姓“资”还是姓“社”

经济体制改革

何去何从?

邓小平南巡谈话(1992年)

“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫”

时间:1992年春

内容:(1)社会主义本质

(2)三个有利于

(3)计划和市场都是经济手段

意义:(1)解放了人们思想,确认社会主义 也可以实行市场经济。

(2)解决了怎样建设社会主义的问题

计划和市场都是发展经济的手段,不等于资本主义,社会主义也有市场。

社会主义市场经济体制

1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

2.明确提出:

4.初步建立:

1992年,中共十四大

1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

5.意义:

有利用实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

1.含义:

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

2000年底,社会主义市场经济体制在我国初步建立

3.基本框架确立:

活动:阅读课本,找出社会主义市场经济体制建立的过程。

十一届三中全会把工作重心转移到经济建设上来,并实行改革开放

改革开放

对内改革

农村

1978开始

1983普及

家庭联产承包责任制

乡镇企业

城市

1984

国营企业

所有制形式

经营方式

分配方式

社会主义市场经济体制

(1992十四大)

对外开放

点:经济特区4+1

4:1980(深、珠、汕、厦)

1:1988海南岛

线:1984年14个沿海开放城市

面:

4:1985年4个开放区

1: 1990年上海浦东

开放区:4+1

内地:(沿江、沿边、省会)

引进来

走出去

2001年加入WTO

( )1.不同时期标语的内容也不同,但都是为了达到宣传的目的。下面标语有可能出现在20世纪70年代末的是

A.消灭地主,让农民成为土地的主人

B.鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义

C.新三年,旧三年,缝缝补补又三年

D.个人富,集体富,国家还要盖仓库

一、选择题

D

A.农村改革调动了农民生产积极性

B.乡镇企业为农民致富开辟了道路

C.退耕还林成为了当时的社会风尚

D.经济发展增强了人们的环保意识

( )2.右图所示漫画《美容师来了》,能够得出的正确推论是

A

( )3.实行“大包干”后的第一年,小岗村迎来大丰收,粮食总产量达13.3万斤,相当于1955年至1970年产量的总和,一举结束20多年吃国家救济粮的历史,自“合作化”以来第一次向国家交售余粮,并首次归还国家贷款800元,小岗村人均收入400元,是1978年的18倍。这说明

A.城市经济体制改革成效显著 B.对外开放首先从浙江省开始

C.国内改革释放社会经济活力 D.市场经济体制改革目标确立

C

A.农村改革具有渐进性特点 B.农村经济性质发生变化

C.农业机械化水平大大提高 D.农民获得了土地所有权

( )4.由下表中的信息可知,当时中国

A

1978年11月 安徽凤阳县小岗村十八户农民决定实行大包干

到1980年1月 实行包产到户、包干到户等家庭联产承包生产责任制的生产队还不足全国的1.1%

1980—1981年 包产到户在全国农村迅速发展起来

到1982年11月 实行包产到户、到组和包干到户、到组的生产队已占到全国的78.8%

A.经济体制改革推动乡镇企业发展 B.国民经济结构渐趋于合理

C.社会主义市场经济体制基本建立 D.多种所有制经济共同发展

( )5.下图是中国乡镇企业行业分布数量变化柱状图(单位:万个)。这说明

A

( )6.改革开放初期,上海活跃着一批由国有工厂技术人员组成的“周末工程师”,利用周六日到周边乡镇企业兼职,带来了知识、技术的流动,一批乡镇企业由此成长起来。这反映出

A.乡镇企业成为国民经济主导 B.经济体制改革目标得到实现

C.城市经济体制改革成效显著 D.农村经济体制改革影响外溢

D

A.促进经济长期稳定增长

B.扩大了企业的生产经营自主权

C.激发了农村的经济活力

D.促进多种所有制经济共同发展

( )7.1984年10月,在农村改革取得成功后,改革的浪潮从农村涌向城市,右图反映了城市的改革

D

( )8.小说《大江大河》中说:“吉恩顾虑的国外投资能否被允许进入等问题,可能因企业自主权的扩大而迎刃而解,他们都认定中国的发展实际进入了一个新的阶段。”这个“新的阶段”是指

A.人民公社化运动 B.城市经济体制改革

C.全行业公私合营 D.农村经济体制改革

B

( )9.1983年,浙江省海盐衬衫总厂厂长步B生实行“日算月结,实超实奖,实欠实赔,奖优罚劣”的做法在全国引起了轰动。他的这一做法

A.有利于增强企业活力 B.促进了多种所有制经济发展

C.发展了市场经济体制 D.反映了城乡居民收入的增加

A

A.农村改革推动城市经济体制改革 B.城市经济体制改革深入进行

C.社会主义市场经济体制卓有成效 D.国有企业改革实行政企分离

( )10.下图展现了北京天桥百货公司的发展历程,从中可以得出的结论是

B

材料一 家庭联产承包责任制是在土地公有制基础上把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营、自负盈亏。农民生产的东西,“交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的”。这种责任制不改变土地公有制形式,使农民获得生产和分配上的自主权,克服了以往分配中的平均主义,改变了经济管理中过于集中和单一的方式。

11. 阅读材料,回答问题。

材料二 城市经济体制改革主要是把单一的公有制经济变为公有制为主体、多种所有制经济共同发展。多种所有制经济,指国有经济、集体经济、个体经济、私营经济、外资经济等。同时把高度集中的管理体制改变为以间接管理为主、宏观调控的体制,把宏观与微观、计划与市场结合起来。

对比材料一和材料二,用列表形式来说明农村经济体制改革和城市经济体制改革的异同点。(8分)

项目 农村经济体制改革 城市经济体制改革

相同点 ①改革高度集中的经营管理体制,扩大生产经营的自主权;②都克服了分配上的平均主义。(一点2分,共4分) 不同点 农村经济体制改革基本上没有改变所有制形式,坚持土地集体所有制。(2分) 城市经济体制改革改变了所有制形式,把单一的公有制经济发展为以公有制经济为主体的多种所有制形式。(2分)

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化