第5课 安史之乱与唐朝的灭亡 课件

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

部编版七年级历史下册

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

学习目标

课标要求:

通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代十国的社会危机

核心素养:

1.掌握唐朝由盛转衰的原因及安史之乱的背景;了解黄巢起义和唐朝灭亡的基本史实;把握五代十国形成的原因和特点(史料实证、历史解释、时空观念)

2.通过播放视频展示动态地图等资料,认识安史之乱的过程,培养学生运动历史地图及历史解释能力;能通过材料对比、问题探究,分析安史之乱后的唐朝以及黄巢起义的必然性,培养学生辨证分析历史问题的能力(历史解释、唯物史观)

3.通过比较唐玄宗前期和后期统治所采取的不同措施,分析唐朝衰亡的原因,学会以史为鉴,初步掌握正确评价历史人物的方法。正确认识五代十国是唐末藩镇割据的延续,并让学生理解分裂动荡中孕育着统一这一历史趋势,认识到维护国家统一的重要性,让学生从朝代更迭、衰亡中吸取教训(唯物史观、家国情怀)

一、安史之乱

名词解释

“安”:安禄山

“史”:史思明

安史之乱是唐玄宗755—763年,由唐朝节度使安禄山和史思明发动的叛乱战争

节度使?

唐朝在边境重地设置军镇,长官称节度使

一、安史之乱

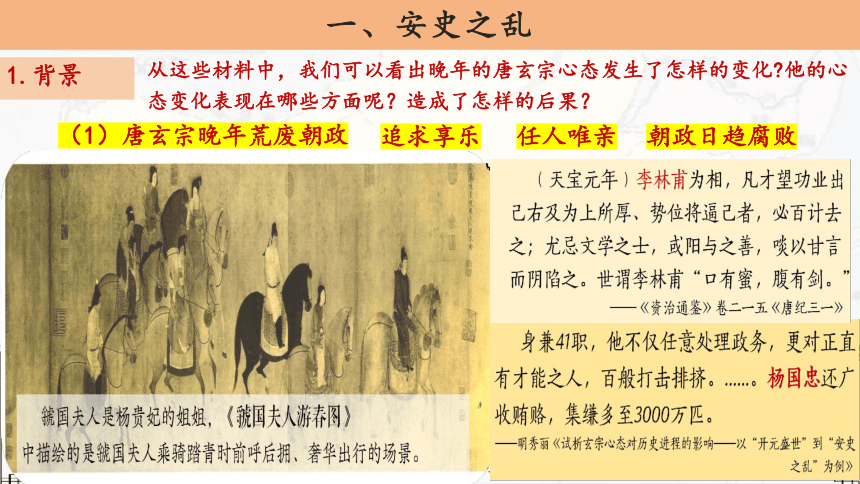

1.背景

上(唐玄宗)晚年自恃承平, 以为天下无复可忧,遂深居禁中,专以声色自娱,悉委政事于林甫。

——[北宋]司马光《资治通鉴》

春宵苦短日高起,从此君王不早朝……姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户……骊宫高处入青云,仙乐飘飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足……

——[唐]白居易《长恨歌》

从这些材料中,我们可以看出晚年的唐玄宗心态发生了怎样的变化 他的心态变化表现在哪些方面呢?造成了怎样的后果?

(1)唐玄宗晚年荒废朝政

追求享乐

任人唯亲

朝政日趋腐败

一、安史之乱

材料一 在其统治的最后一个半世纪中,帝国开支超过税收。同样,人口增长大于土地供给,农民家庭不再能分得小块土地。富贵人家再次搜刮农民,扩大其地产。因此,支付不断增长的帝国开支的捐税负担,都落在农民头上。

——美·斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》755年11月

材料三 从 713—755 年,唐对吐蕃用兵 26 次,对突厥用兵 12 次,对契丹用兵9 次,对奚用兵 2 次,对南诏用兵 6 次,……在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的……再有其他方面的部族的反抗斗争,唐朝的边境局势是烽火不断,战火连绵。

——李飞《安史之乱背景分析》

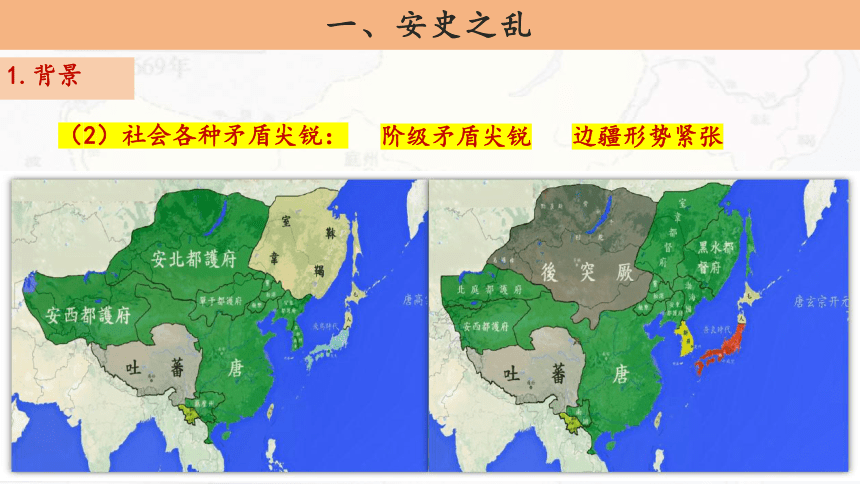

1.背景

(2)社会各种矛盾尖锐:

阶级矛盾尖锐

边疆形势紧张

一、安史之乱

1.背景

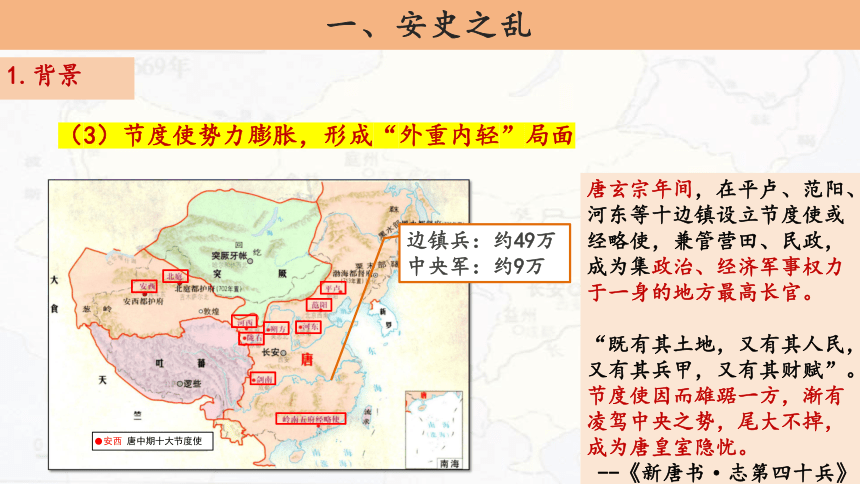

(3)节度使势力膨胀,形成“外重内轻”局面

唐玄宗年间,在平卢、范阳、河东等十边镇设立节度使或经略使,兼管营田、民政,成为集政治、经济军事权力于一身的地方最高长官。

“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。节度使因而雄踞一方,渐有凌驾中央之势,尾大不掉,成为唐皇室隐忧。

--《新唐书·志第四十兵》

安西 唐中期十大节度使

边镇兵:约49万

中央军:约9万

一、安史之乱

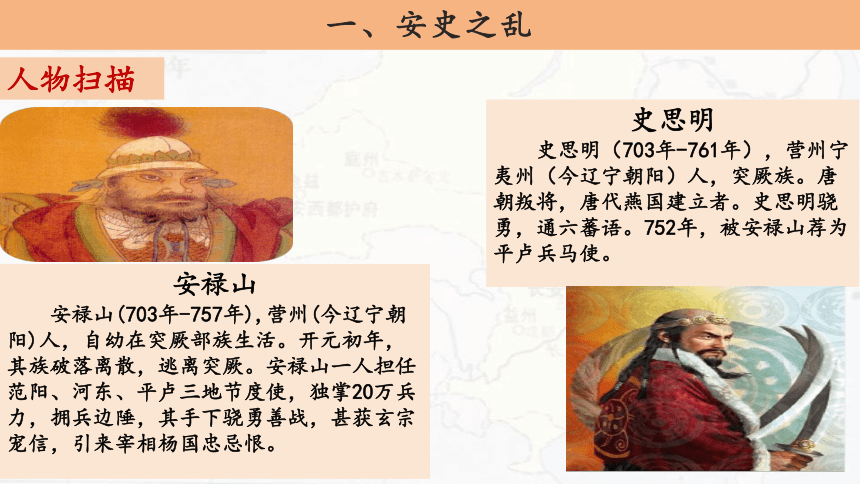

人物扫描

安禄山

安禄山(703年-757年),营州(今辽宁朝阳)人,自幼在突厥部族生活。开元初年,其族破落离散,逃离突厥。安禄山一人担任范阳、河东、平卢三地节度使,独掌20万兵力,拥兵边陲,其手下骁勇善战,甚获玄宗宠信,引来宰相杨国忠忌恨。

史思明

史思明(703年-761年),营州宁夷州(今辽宁朝阳)人,突厥族。唐朝叛将,唐代燕国建立者。史思明骁勇,通六蕃语。752年,被安禄山荐为平卢兵马使。

一、安史之乱

755年,安禄山和部下史思明发动叛乱,史称“安史之乱”

2.过程

(1)从河北南下,攻占洛阳、淹关,逼近长安

(2)唐玄宗逃往四川,太子李亨被拥为帝,即唐肃宗

(3)将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族军队的援助下,于763年,叛军被平定

2.过程

3.影响

东至郑(今河南郑州)、汴(今河南开封),达于徐方(今徐州),北自覃怀(今河南沁阳县一带),经于相土,人烟断绝,千里萧条。 ——《旧唐书·郭子仪传》

(1)北方经济遭到极大破坏,人口锐减,唐朝国势由盛转衰

(2)唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面

知识拓展

藩镇割据

安史之乱后,为了安抚安史降将,唐政府在安史旧地依然设置节度使,让他们管辖;而参加叛乱有功的内地诸将也纷纷请赏,唐政府在内地也相继设置节度使。

这些节度使拥有地方的军事、行政大权,不向朝廷缴纳贡赋,“虽称籓臣,实非王臣也”(《旧唐书·李怀仙传》),逐渐形成藩镇割据局面。

至9世纪初,全国藩镇达四十余个,他们互相攻伐,或联合对抗中央。唐代中央政府屡图削弱藩镇,收效甚微。此局面延续近两个世纪,至北宋初结束。

二、黄巢起义与唐朝灭亡

1.背景:唐朝后期,统治更加腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,人民赋

役繁重,生活困苦,连年灾荒

宦官专权

安史之乱时(唐肃宗当政),宦官李辅国开始掌握禁军。唐德宗时,宦官掌握禁军成为定例。后来,宦官的权力越来越大,甚至连皇帝的废立,几乎都由他们决定。其中,唐宪宗和唐敬宗被宦官杀害。唐宪宗以后的穆、文、武、宣、懿、僖、昭七个皇帝都是宦官所立,皇帝成为宦官手中的傀儡。宦官集团对于政事管理并不专业,朝廷政治混乱,百姓生活苦不堪言,进一步削弱了唐朝的统治力量,加剧了唐朝的衰落,唐王朝已面临崩溃的境地。

黄巢起义

2.黄巢起义:

时 间:

领 袖:

过 程:

结 果:

失败原因:

影 响:

给唐朝统治以沉重打击

874—884年

黄巢

失败

流动作战,给养不足;藩镇联合镇压

转战南北,并攻入长安,建立政权

人物扫描

黄巢

唐朝末年农民起义领袖

出身盐商家庭,善于骑射,粗通笔墨,少有诗才。 成年之后,没有通过科举考试。起义前一年关东大旱时,积极收拢难民。875年,响应王仙芝起义。王仙芝战死后,成为起义军领袖,号称"冲天大将军",年号"王霸"。879年,围攻广州。880年,进入洛阳,突破潼关,进入长安,即位于含元殿,国号"大齐",年号"金统",并大肆屠戮唐朝宗室百官。在唐朝将领李克用、王重荣等人的猛烈进攻下,退出长安

884年,战死于狼虎谷(在今山东莱芜市西南),时年六十五岁

不第后赋菊

作者:黄巢 (唐)

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

想一想,作者在诗中表达了怎样的抱负?

表现了作者等待时机改天换地的英雄气魄

3.唐朝灭亡:

黄巢原来的手下部将朱温,投降了唐朝,被封为节度使,逐渐控制朝政,兼并北方割据势力做大做强

907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡

三、五代十国的更迭与分立

唐朝灭亡后,中国又一次走向了分裂,进入了五代十国时期

1.时期:

907—960年

黄河流域:五代(相继建立)

后梁 后唐 后晋 后汉 后周

南方九国+北汉——十国(先后并存)

前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉

2.实质:

唐末藩镇割据局面的延续

3.阶段特征:

北方战事不断,政局动荡;而南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济有一定的发展

五代十国时期,吴越境内的钱塘江一带遭到海潮侵袭,成千上万亩农田被淹。吴越国王钱镠组织人力修筑海塘堤坝,汹涌的海水再不能逞凶,钱塘江附近变成富庶的农业区

相关史事

4.历史发展的趋势:

统一是历史发展的必然趋势

课堂小结

907年

唐朝灭亡

960年

北宋建立

五代十国

唐高祖

唐朝建立

(618年)

唐太宗

贞观之治

武则天

政启开元

治宏贞观

唐玄宗

开元盛世

黄巢起义

通过本节课所学,总结一下唐朝灭亡的原因及其启示

藩镇割据

宦官专权

农民起义

安史之乱(755—763)

原 因:

启 示:

骄奢生于富贵,祸乱生于微忽

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2019年1月2日在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表重要讲话指出,要携手推动民族复兴,实现和平统一目标。民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向。一水之隔、咫尺天涯,两岸迄今尚未完全统一是历史遗留给中华民族的创伤。两岸中国人应该共同努力谋求国家统一,抚平历史创伤。广大台湾同胞都是中华民族一分子,要做堂堂正正的中国人,认真思考台湾在民族复兴中的地位和作用,把促进国家完全统一、共谋民族伟大复兴作为无上光荣的事业。

习近平:民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向

巩固练习

1.下列不属于安史之乱爆发原因的是( )

A.唐玄宗追求享乐 B.各地节度使势力膨胀

C.社会矛盾日益尖锐 D.唐玄宗励精图治,锐意改革

2.安史之乱持续了八年,给人民带来了深重的灾难。安史之乱爆发时在位皇帝是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

3.“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”这反映了唐朝时期出现的哪一局面( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.黄巢起义 D.安史之乱

D

D

A

巩固练习

4.藩镇名义上虽然是受唐朝中央政府的管制,实则是自己各霸一方,不服从中央的政命,形成了自己的独立王国,朝廷进一步失去对地方的控制,节度使林立,他们拥兵自雄,互相兼并。藩镇割据的最严重后果是什么( )

A.影响中央财政收入 B.危害国家的统一局面

C.形成五代十国 D.使得中央政令无法实行

5.唐朝的灭亡经历了一个过程,下列与唐朝的灭亡无关的是( )

A.安史之乱对经济造成极大的破坏

B.藩镇割据的态势愈演愈烈

C.科举制的开设

D.唐末农民起义沉重打击了事朝的统治

D

C

部编版七年级历史下册

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

第5课 安史之乱与唐朝衰亡

学习目标

课标要求:

通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代十国的社会危机

核心素养:

1.掌握唐朝由盛转衰的原因及安史之乱的背景;了解黄巢起义和唐朝灭亡的基本史实;把握五代十国形成的原因和特点(史料实证、历史解释、时空观念)

2.通过播放视频展示动态地图等资料,认识安史之乱的过程,培养学生运动历史地图及历史解释能力;能通过材料对比、问题探究,分析安史之乱后的唐朝以及黄巢起义的必然性,培养学生辨证分析历史问题的能力(历史解释、唯物史观)

3.通过比较唐玄宗前期和后期统治所采取的不同措施,分析唐朝衰亡的原因,学会以史为鉴,初步掌握正确评价历史人物的方法。正确认识五代十国是唐末藩镇割据的延续,并让学生理解分裂动荡中孕育着统一这一历史趋势,认识到维护国家统一的重要性,让学生从朝代更迭、衰亡中吸取教训(唯物史观、家国情怀)

一、安史之乱

名词解释

“安”:安禄山

“史”:史思明

安史之乱是唐玄宗755—763年,由唐朝节度使安禄山和史思明发动的叛乱战争

节度使?

唐朝在边境重地设置军镇,长官称节度使

一、安史之乱

1.背景

上(唐玄宗)晚年自恃承平, 以为天下无复可忧,遂深居禁中,专以声色自娱,悉委政事于林甫。

——[北宋]司马光《资治通鉴》

春宵苦短日高起,从此君王不早朝……姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户……骊宫高处入青云,仙乐飘飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足……

——[唐]白居易《长恨歌》

从这些材料中,我们可以看出晚年的唐玄宗心态发生了怎样的变化 他的心态变化表现在哪些方面呢?造成了怎样的后果?

(1)唐玄宗晚年荒废朝政

追求享乐

任人唯亲

朝政日趋腐败

一、安史之乱

材料一 在其统治的最后一个半世纪中,帝国开支超过税收。同样,人口增长大于土地供给,农民家庭不再能分得小块土地。富贵人家再次搜刮农民,扩大其地产。因此,支付不断增长的帝国开支的捐税负担,都落在农民头上。

——美·斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 朱门酒肉臭,路有冻死骨。

——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》755年11月

材料三 从 713—755 年,唐对吐蕃用兵 26 次,对突厥用兵 12 次,对契丹用兵9 次,对奚用兵 2 次,对南诏用兵 6 次,……在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的……再有其他方面的部族的反抗斗争,唐朝的边境局势是烽火不断,战火连绵。

——李飞《安史之乱背景分析》

1.背景

(2)社会各种矛盾尖锐:

阶级矛盾尖锐

边疆形势紧张

一、安史之乱

1.背景

(3)节度使势力膨胀,形成“外重内轻”局面

唐玄宗年间,在平卢、范阳、河东等十边镇设立节度使或经略使,兼管营田、民政,成为集政治、经济军事权力于一身的地方最高长官。

“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。节度使因而雄踞一方,渐有凌驾中央之势,尾大不掉,成为唐皇室隐忧。

--《新唐书·志第四十兵》

安西 唐中期十大节度使

边镇兵:约49万

中央军:约9万

一、安史之乱

人物扫描

安禄山

安禄山(703年-757年),营州(今辽宁朝阳)人,自幼在突厥部族生活。开元初年,其族破落离散,逃离突厥。安禄山一人担任范阳、河东、平卢三地节度使,独掌20万兵力,拥兵边陲,其手下骁勇善战,甚获玄宗宠信,引来宰相杨国忠忌恨。

史思明

史思明(703年-761年),营州宁夷州(今辽宁朝阳)人,突厥族。唐朝叛将,唐代燕国建立者。史思明骁勇,通六蕃语。752年,被安禄山荐为平卢兵马使。

一、安史之乱

755年,安禄山和部下史思明发动叛乱,史称“安史之乱”

2.过程

(1)从河北南下,攻占洛阳、淹关,逼近长安

(2)唐玄宗逃往四川,太子李亨被拥为帝,即唐肃宗

(3)将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族军队的援助下,于763年,叛军被平定

2.过程

3.影响

东至郑(今河南郑州)、汴(今河南开封),达于徐方(今徐州),北自覃怀(今河南沁阳县一带),经于相土,人烟断绝,千里萧条。 ——《旧唐书·郭子仪传》

(1)北方经济遭到极大破坏,人口锐减,唐朝国势由盛转衰

(2)唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面

知识拓展

藩镇割据

安史之乱后,为了安抚安史降将,唐政府在安史旧地依然设置节度使,让他们管辖;而参加叛乱有功的内地诸将也纷纷请赏,唐政府在内地也相继设置节度使。

这些节度使拥有地方的军事、行政大权,不向朝廷缴纳贡赋,“虽称籓臣,实非王臣也”(《旧唐书·李怀仙传》),逐渐形成藩镇割据局面。

至9世纪初,全国藩镇达四十余个,他们互相攻伐,或联合对抗中央。唐代中央政府屡图削弱藩镇,收效甚微。此局面延续近两个世纪,至北宋初结束。

二、黄巢起义与唐朝灭亡

1.背景:唐朝后期,统治更加腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,人民赋

役繁重,生活困苦,连年灾荒

宦官专权

安史之乱时(唐肃宗当政),宦官李辅国开始掌握禁军。唐德宗时,宦官掌握禁军成为定例。后来,宦官的权力越来越大,甚至连皇帝的废立,几乎都由他们决定。其中,唐宪宗和唐敬宗被宦官杀害。唐宪宗以后的穆、文、武、宣、懿、僖、昭七个皇帝都是宦官所立,皇帝成为宦官手中的傀儡。宦官集团对于政事管理并不专业,朝廷政治混乱,百姓生活苦不堪言,进一步削弱了唐朝的统治力量,加剧了唐朝的衰落,唐王朝已面临崩溃的境地。

黄巢起义

2.黄巢起义:

时 间:

领 袖:

过 程:

结 果:

失败原因:

影 响:

给唐朝统治以沉重打击

874—884年

黄巢

失败

流动作战,给养不足;藩镇联合镇压

转战南北,并攻入长安,建立政权

人物扫描

黄巢

唐朝末年农民起义领袖

出身盐商家庭,善于骑射,粗通笔墨,少有诗才。 成年之后,没有通过科举考试。起义前一年关东大旱时,积极收拢难民。875年,响应王仙芝起义。王仙芝战死后,成为起义军领袖,号称"冲天大将军",年号"王霸"。879年,围攻广州。880年,进入洛阳,突破潼关,进入长安,即位于含元殿,国号"大齐",年号"金统",并大肆屠戮唐朝宗室百官。在唐朝将领李克用、王重荣等人的猛烈进攻下,退出长安

884年,战死于狼虎谷(在今山东莱芜市西南),时年六十五岁

不第后赋菊

作者:黄巢 (唐)

待到秋来九月八,

我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,

满城尽带黄金甲。

想一想,作者在诗中表达了怎样的抱负?

表现了作者等待时机改天换地的英雄气魄

3.唐朝灭亡:

黄巢原来的手下部将朱温,投降了唐朝,被封为节度使,逐渐控制朝政,兼并北方割据势力做大做强

907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡

三、五代十国的更迭与分立

唐朝灭亡后,中国又一次走向了分裂,进入了五代十国时期

1.时期:

907—960年

黄河流域:五代(相继建立)

后梁 后唐 后晋 后汉 后周

南方九国+北汉——十国(先后并存)

前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉

2.实质:

唐末藩镇割据局面的延续

3.阶段特征:

北方战事不断,政局动荡;而南方受战乱影响较小,政局相对稳定,经济有一定的发展

五代十国时期,吴越境内的钱塘江一带遭到海潮侵袭,成千上万亩农田被淹。吴越国王钱镠组织人力修筑海塘堤坝,汹涌的海水再不能逞凶,钱塘江附近变成富庶的农业区

相关史事

4.历史发展的趋势:

统一是历史发展的必然趋势

课堂小结

907年

唐朝灭亡

960年

北宋建立

五代十国

唐高祖

唐朝建立

(618年)

唐太宗

贞观之治

武则天

政启开元

治宏贞观

唐玄宗

开元盛世

黄巢起义

通过本节课所学,总结一下唐朝灭亡的原因及其启示

藩镇割据

宦官专权

农民起义

安史之乱(755—763)

原 因:

启 示:

骄奢生于富贵,祸乱生于微忽

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2019年1月2日在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表重要讲话指出,要携手推动民族复兴,实现和平统一目标。民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向。一水之隔、咫尺天涯,两岸迄今尚未完全统一是历史遗留给中华民族的创伤。两岸中国人应该共同努力谋求国家统一,抚平历史创伤。广大台湾同胞都是中华民族一分子,要做堂堂正正的中国人,认真思考台湾在民族复兴中的地位和作用,把促进国家完全统一、共谋民族伟大复兴作为无上光荣的事业。

习近平:民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向

巩固练习

1.下列不属于安史之乱爆发原因的是( )

A.唐玄宗追求享乐 B.各地节度使势力膨胀

C.社会矛盾日益尖锐 D.唐玄宗励精图治,锐意改革

2.安史之乱持续了八年,给人民带来了深重的灾难。安史之乱爆发时在位皇帝是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

3.“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”这反映了唐朝时期出现的哪一局面( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.黄巢起义 D.安史之乱

D

D

A

巩固练习

4.藩镇名义上虽然是受唐朝中央政府的管制,实则是自己各霸一方,不服从中央的政命,形成了自己的独立王国,朝廷进一步失去对地方的控制,节度使林立,他们拥兵自雄,互相兼并。藩镇割据的最严重后果是什么( )

A.影响中央财政收入 B.危害国家的统一局面

C.形成五代十国 D.使得中央政令无法实行

5.唐朝的灭亡经历了一个过程,下列与唐朝的灭亡无关的是( )

A.安史之乱对经济造成极大的破坏

B.藩镇割据的态势愈演愈烈

C.科举制的开设

D.唐末农民起义沉重打击了事朝的统治

D

C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源