高中历史必修一第1单元第4课 明清君主专制的加强29ppt

文档属性

| 名称 | 高中历史必修一第1单元第4课 明清君主专制的加强29ppt |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-09-15 14:08:55 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。 两汉时期,皇帝对丞相待之以礼。丞相竭见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座;隋唐时期的宰相大臣上朝奏事也有座位。但到宋朝,宰相只能站着同皇帝议事。据说是宋太祖改变这一做法的,有一天,宰相范质等人向宋太祖奏事,开始大臣们还坐着,宋太祖称自己眼睛昏花看不清,让大臣们近前指给他看。等范质等人回到原处,座位已被撤掉。此后宰相大臣就只好站在皇帝面前议事了。明代自朱元璋起,明文规定“大朝议”须“众官皆跪”。清朝的官僚上朝跪地时间特别长,以至于大臣们都备有特别的护膝。宰相大臣由坐到站再到跪的上朝礼仪变化,说明了什么问题?第4课 明清君主专制的加强请思考:明清两朝为什么都

要空前加强君主专制制度?

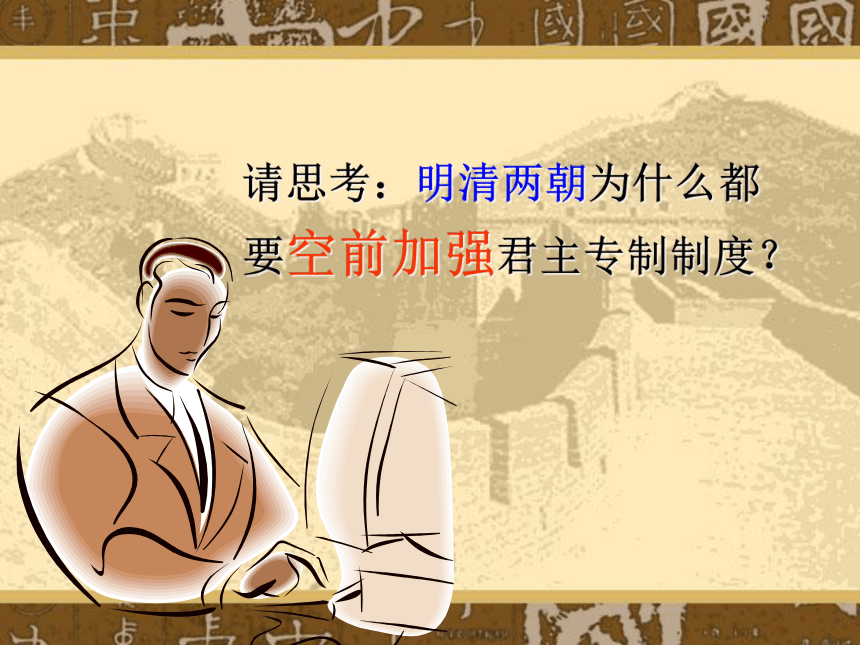

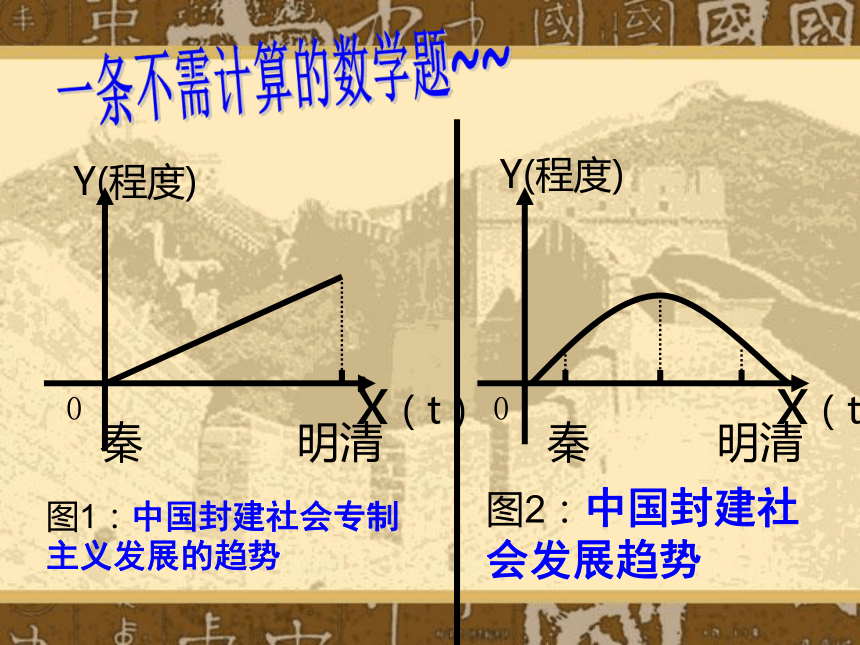

一条不需计算的数学题~~ x(t)Y(程度)

0图1:中国封建社会专制主义发展的趋势0图2:中国封建社会发展趋势Y(程度)

秦明清秦明清 x(t)背景和目的背景:中国封建社会开始步入晚期,统治阶级更加腐朽,社会矛盾更加尖锐。目的:为稳定、巩固王朝统治1、原因一、宰相制度的废除 明太祖大肆杀戮功臣,连他的皇太子也看不下去了。有一天皇太子劝谏说:“陛下杀人过滥,恐伤和气。”第二天,太祖故意把一条棘杖放在地上,让皇太子用手拿起来。皇太子面有难色。太祖说:“有棘会扎手的,我把棘给你去掉,岂不更好?”1、材料中的“棘”指代什么?明太祖的答复是什么意思?①“棘”:功臣;

②意思:将功臣杀掉,便于太子更好地统治; 明太祖大肆杀戮功臣,连他的皇太子也看不下去了。有一天皇太子劝谏说:“陛下杀人过滥,恐伤和气。”第二天,太祖故意把一条棘杖放在地上,让皇太子用手拿起来。皇太子面有难色。太祖说:“有棘会扎手的,我把棘给你去掉,岂不更好?”2、他这样做的根本目的是什么? 确保大明江山永固,朱家子孙永享君临天下的最高权力 1、原因一、宰相制度的废除朱元璋认为宰相制度妨碍了皇权的高度集中,会导致社会动荡;3、为了把“棘”去掉,明太祖又采取哪些措施? 明太祖大肆杀戮功臣,连他的皇太子也看不下去了。有一天皇太子劝谏说:“陛下杀人过滥,恐伤和气。”第二天,太祖故意把一条棘杖放在地上,让皇太子用手拿起来。皇太子面有难色。太祖说:“有棘会扎手的,我把棘给你去掉,岂不更好?”1、原因2、措施一、宰相制度的废除①1376年废行中书省,设立三司;

②1380年杀胡惟庸,废中书省、丞相,权分六部;

③下令以后不许再立丞相。1、原因2、措施一、宰相制度的废除宰相制度被废除后,产生了怎样的影响?1、原因丞相被废后,政务繁多,皇帝一人无力应付2、创立经过明太祖:设殿阁大学士,作为侍从顾问二、内阁的创立明成祖:翰林院官员入值文渊阁,内阁制度确立明宣宗:取得票拟权,以后内阁地位日益提高内阁首辅=丞相?议一议百官之首,国家法定的中央一级行政机构或决策机构只是为皇帝提供顾问的内侍机构,阁臣也只是皇帝的侍从 丞相在一定程度上对皇权形成制约 内阁是君主专制强化的产物,阁臣职权大小、地位高低完全由皇帝决定,不能对皇权起制约作用1、清初政治状况 (议政王大臣会议、内阁、六部)三、君主专制制度的顶峰:军机处的设立 清代参与决策讨论军国重务的具有王爵的高级满洲贵族。

早在努尔哈赤建国称汗之前,满族内部诸贝勒即有参与重大事务议论之例。其时满洲各部并无王爵,各部酋长以贝勒称谓为最尊。

1616年,努尔哈赤始命代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极等四人为大贝勒,地位高于诸贝勒之上。1621年,努尔哈赤命代善等四大贝勒轮值国政,此为设议政王之始。1622年,努尔哈赤又命皇子八人俱为和硕贝勒,是为议政王,八人共议国政,也称“八王共治”。

1629年,太宗皇太极废大贝勒轮值国政之制,以诸贝勒代之, 称为议政贝勒, 与议政大臣一起,商决军国要务。 1、清初政治状况2、康熙时南书房的设置三、君主专制制度的顶峰:军机处的设立 目的:扩大皇权内容:参与机要事务,替皇帝起草谕旨作用:中枢机构三足鼎立(内阁、议政王大臣会议、南书房),最后集权于皇帝南书房3、雍正时军机处的设置运作:军机大臣品级不高,但都由皇帝挑选亲信充任,每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事均由皇帝一人裁决;结果:军政大权完全集中皇帝手中,君主专制到达顶峰1、国际政治发展趋势:2、中国的现状:四、中国古代专制主义中央集权制度的评价西方建立起民主代议制度专制制度被推向顶峰 “中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。

因此,中国是一个专制的国家。他的原则是恐怖。在最初的那些朝代,疆域没有这么辽阔,政府的专制的精神也许稍微差些;但是今天的情况却正好相反。” ── 孟德斯鸠 《论法的精神》① 皇帝不受任何约束和监督② 皇帝的决策具有独断和随意性,易出现失误③ 大小官员只能唯上是从,助长官场因循守旧④ 机构膨胀而导致官僚主义、贪污腐化盛行4、后果3、中国专制主义中央集权制度的弊端——极大妨碍社会的进步和资本主义发展习近平:历史是现实的根源,所有国家的今天都来自昨天 近年来,中国游客外出旅游的不文明行为备受非议,除了在公共场所大声喧哗,随手乱丢垃圾、中国妈妈让孩子当街撒尿等各种不讲卫生的现象也饱受诟病。 在日本赏樱时节,东京上野公园甚至要把《赏樱五则》翻译成中文发放给中国游客,游客随意大小便让泰国人伤脑筋… … 其实,如上这些不文明行为,不仅让老外不齿,如果咱老祖宗地下有知也会深感汗颜——中国作为一个“礼仪之邦”,早在先秦时期,讲卫生、不随地大小便、不随地吐痰等就已成为人们的行为规范……以狠著称的明太祖朱元璋整治有绝招:随地吐痰者,鞭刑三百下。 如果你敢在新加坡随地吐痰。。。。嘿嘿,恭喜你了,你将会获得的处理是:鞭刑! 鞭刑很简单:就是往你的屁股上来几鞭。

你别以为这种刑罚很轻,据说受过这种处罚后的人的痛,是终生也忘不了的,他们的屁股上会留下很大的伤痕。。。。这是一种可怕的烙印啊。。。。所以新加坡没几个人敢随地吐痰。 随地吐痰不但不卫生、不文明,还很不礼貌,如果在皇帝面前乱吐更是“大不敬”,搞不好还会掉脑袋。据《魏书·李栗传》记载,北魏太祖拓跋珪时,左将军李栗常在拓跋珪面前“咳唾任情”,结果被拓跋珪找理由诛杀了。

痰盂的发明则是古人不随地吐痰的重要物证。痰盂,古人又称“痰壶”,有瓷、玉、金属等各种质地,最晚在汉代已是家居必备之器,据《西京杂记》记载,当年广川王刘去盗魏襄王墓时,便曾盗出一只“玉唾壶”。到清代,痰壶更成了皇家的“标配”。 古人常用的痰壶与今天常见的痰盂明显不同,有些并不放在地上。有条件的人家大多是由下人捧着随时取用,孔子的后代孔安国就曾捧过痰盂。据《汉官仪》记载:汉武帝时,“孔安国为侍中,以其儒者, 特听掌御唾壶。”如果需要,古人外出或到一些重要场合,可以将痰壶藏于长袖中带在身上。

对在重要场合随地吐痰,古代有相应的管理手段。如明朝专设“监督员”,一般由后勤兵卫、司礼监一类人出任“监督员”。《大明会典》记载:监督员对“咳嗽吐唾者,即时纠举”。明林尧俞《礼部志稿》也曾记载:“百官自入午门内不许吐唾,如朝参近侍御前,有病咳嗽者即许退班。”

要空前加强君主专制制度?

一条不需计算的数学题~~ x(t)Y(程度)

0图1:中国封建社会专制主义发展的趋势0图2:中国封建社会发展趋势Y(程度)

秦明清秦明清 x(t)背景和目的背景:中国封建社会开始步入晚期,统治阶级更加腐朽,社会矛盾更加尖锐。目的:为稳定、巩固王朝统治1、原因一、宰相制度的废除 明太祖大肆杀戮功臣,连他的皇太子也看不下去了。有一天皇太子劝谏说:“陛下杀人过滥,恐伤和气。”第二天,太祖故意把一条棘杖放在地上,让皇太子用手拿起来。皇太子面有难色。太祖说:“有棘会扎手的,我把棘给你去掉,岂不更好?”1、材料中的“棘”指代什么?明太祖的答复是什么意思?①“棘”:功臣;

②意思:将功臣杀掉,便于太子更好地统治; 明太祖大肆杀戮功臣,连他的皇太子也看不下去了。有一天皇太子劝谏说:“陛下杀人过滥,恐伤和气。”第二天,太祖故意把一条棘杖放在地上,让皇太子用手拿起来。皇太子面有难色。太祖说:“有棘会扎手的,我把棘给你去掉,岂不更好?”2、他这样做的根本目的是什么? 确保大明江山永固,朱家子孙永享君临天下的最高权力 1、原因一、宰相制度的废除朱元璋认为宰相制度妨碍了皇权的高度集中,会导致社会动荡;3、为了把“棘”去掉,明太祖又采取哪些措施? 明太祖大肆杀戮功臣,连他的皇太子也看不下去了。有一天皇太子劝谏说:“陛下杀人过滥,恐伤和气。”第二天,太祖故意把一条棘杖放在地上,让皇太子用手拿起来。皇太子面有难色。太祖说:“有棘会扎手的,我把棘给你去掉,岂不更好?”1、原因2、措施一、宰相制度的废除①1376年废行中书省,设立三司;

②1380年杀胡惟庸,废中书省、丞相,权分六部;

③下令以后不许再立丞相。1、原因2、措施一、宰相制度的废除宰相制度被废除后,产生了怎样的影响?1、原因丞相被废后,政务繁多,皇帝一人无力应付2、创立经过明太祖:设殿阁大学士,作为侍从顾问二、内阁的创立明成祖:翰林院官员入值文渊阁,内阁制度确立明宣宗:取得票拟权,以后内阁地位日益提高内阁首辅=丞相?议一议百官之首,国家法定的中央一级行政机构或决策机构只是为皇帝提供顾问的内侍机构,阁臣也只是皇帝的侍从 丞相在一定程度上对皇权形成制约 内阁是君主专制强化的产物,阁臣职权大小、地位高低完全由皇帝决定,不能对皇权起制约作用1、清初政治状况 (议政王大臣会议、内阁、六部)三、君主专制制度的顶峰:军机处的设立 清代参与决策讨论军国重务的具有王爵的高级满洲贵族。

早在努尔哈赤建国称汗之前,满族内部诸贝勒即有参与重大事务议论之例。其时满洲各部并无王爵,各部酋长以贝勒称谓为最尊。

1616年,努尔哈赤始命代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极等四人为大贝勒,地位高于诸贝勒之上。1621年,努尔哈赤命代善等四大贝勒轮值国政,此为设议政王之始。1622年,努尔哈赤又命皇子八人俱为和硕贝勒,是为议政王,八人共议国政,也称“八王共治”。

1629年,太宗皇太极废大贝勒轮值国政之制,以诸贝勒代之, 称为议政贝勒, 与议政大臣一起,商决军国要务。 1、清初政治状况2、康熙时南书房的设置三、君主专制制度的顶峰:军机处的设立 目的:扩大皇权内容:参与机要事务,替皇帝起草谕旨作用:中枢机构三足鼎立(内阁、议政王大臣会议、南书房),最后集权于皇帝南书房3、雍正时军机处的设置运作:军机大臣品级不高,但都由皇帝挑选亲信充任,每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事均由皇帝一人裁决;结果:军政大权完全集中皇帝手中,君主专制到达顶峰1、国际政治发展趋势:2、中国的现状:四、中国古代专制主义中央集权制度的评价西方建立起民主代议制度专制制度被推向顶峰 “中国的专制主义……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。

因此,中国是一个专制的国家。他的原则是恐怖。在最初的那些朝代,疆域没有这么辽阔,政府的专制的精神也许稍微差些;但是今天的情况却正好相反。” ── 孟德斯鸠 《论法的精神》① 皇帝不受任何约束和监督② 皇帝的决策具有独断和随意性,易出现失误③ 大小官员只能唯上是从,助长官场因循守旧④ 机构膨胀而导致官僚主义、贪污腐化盛行4、后果3、中国专制主义中央集权制度的弊端——极大妨碍社会的进步和资本主义发展习近平:历史是现实的根源,所有国家的今天都来自昨天 近年来,中国游客外出旅游的不文明行为备受非议,除了在公共场所大声喧哗,随手乱丢垃圾、中国妈妈让孩子当街撒尿等各种不讲卫生的现象也饱受诟病。 在日本赏樱时节,东京上野公园甚至要把《赏樱五则》翻译成中文发放给中国游客,游客随意大小便让泰国人伤脑筋… … 其实,如上这些不文明行为,不仅让老外不齿,如果咱老祖宗地下有知也会深感汗颜——中国作为一个“礼仪之邦”,早在先秦时期,讲卫生、不随地大小便、不随地吐痰等就已成为人们的行为规范……以狠著称的明太祖朱元璋整治有绝招:随地吐痰者,鞭刑三百下。 如果你敢在新加坡随地吐痰。。。。嘿嘿,恭喜你了,你将会获得的处理是:鞭刑! 鞭刑很简单:就是往你的屁股上来几鞭。

你别以为这种刑罚很轻,据说受过这种处罚后的人的痛,是终生也忘不了的,他们的屁股上会留下很大的伤痕。。。。这是一种可怕的烙印啊。。。。所以新加坡没几个人敢随地吐痰。 随地吐痰不但不卫生、不文明,还很不礼貌,如果在皇帝面前乱吐更是“大不敬”,搞不好还会掉脑袋。据《魏书·李栗传》记载,北魏太祖拓跋珪时,左将军李栗常在拓跋珪面前“咳唾任情”,结果被拓跋珪找理由诛杀了。

痰盂的发明则是古人不随地吐痰的重要物证。痰盂,古人又称“痰壶”,有瓷、玉、金属等各种质地,最晚在汉代已是家居必备之器,据《西京杂记》记载,当年广川王刘去盗魏襄王墓时,便曾盗出一只“玉唾壶”。到清代,痰壶更成了皇家的“标配”。 古人常用的痰壶与今天常见的痰盂明显不同,有些并不放在地上。有条件的人家大多是由下人捧着随时取用,孔子的后代孔安国就曾捧过痰盂。据《汉官仪》记载:汉武帝时,“孔安国为侍中,以其儒者, 特听掌御唾壶。”如果需要,古人外出或到一些重要场合,可以将痰壶藏于长袖中带在身上。

对在重要场合随地吐痰,古代有相应的管理手段。如明朝专设“监督员”,一般由后勤兵卫、司礼监一类人出任“监督员”。《大明会典》记载:监督员对“咳嗽吐唾者,即时纠举”。明林尧俞《礼部志稿》也曾记载:“百官自入午门内不许吐唾,如朝参近侍御前,有病咳嗽者即许退班。”

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局