湖北省武汉市武珞路中学2023—2024学年部编版七年级历史上学期期中试题 (无答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省武汉市武珞路中学2023—2024学年部编版七年级历史上学期期中试题 (无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 127.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-19 16:32:59 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史期中卷

姓名: 班级: 学号:

一、选择题(28分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

题号 11 12 13 14

1.在黄河流域磁山遗址发掘的文化层(公元前 6000年到公元前 5700年之间)中,发现了数以计的窖穴,中很多窖穴底部有粮食堆积的痕迹,外还有石铲、臼、石杵和圆形陶碗等。据此推测,这一文化层( )

A.处于旧石器时代 B.当时主要使用打制石器。

C.当时已经出现了原始农业 D.当时主要的粮食作物是水稻

2.“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A. 发祥地是黄河流域 B. 交通便利,创造了众多的文明成就

C. 由炎帝和黄帝创立 D. 杂居相处,在不断交往中融合而成

3.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都,址内发现有宫殿建筑群、大型墓葬和制陶作坊、铸铜作坊等遗迹,还有平民生活区和墓葬群。二里头遗址反映出( )

A. 夏朝出现阶级分化和等级界限 B. 商朝社会贫富分化很严重

C. 西周是当时世界上最大的王朝 D. 东周的各种社会矛盾激化

4.以下是汉字“中国”演变的历程,据此可知( )

甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书

本可 虎或 中國 中國 中國

A. 汉字的传承发生异变 B. 汉字的演变趋势由简到繁

C. 汉字的发展一脉相承 D. 象形是汉字唯一造字方式

5. 《左传·昭公六年》记载“商有乱政,而作《汤刑》”,《竹书纪年》记载商代第24代商王祖甲“二十四年,重作汤刑”。股墟出土的甲骨文中也有“王又作辟” “贞王闻惟辟”,学者注释:“辟,刑”。传世文献和出土文物能证实商朝 ( )

A.用刑罚来维持统治秩序 B. 主张实行“礼治”

C. 祖甲主张无为而治 D. 郡县制度得到较好运行

6.分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地。这主要强调分封制( )

A. 稳定了政局,保证了周王朝对地方的控制

B. 扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展

C. 促成统一多民族国家的建立,扩大了西周的疆域

D. 确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治

7.鼎是中国最早出现的青铜器之一,从夏朝开始被视为国家和王权的象征,各级贵族将鼎作为祭祀或典礼的最常见礼器,周代规定了王侯卿士用鼎的数量,不同身份享有的鼎的数量不一。这主要说明了( )

A.源远流长的中华文化 B.青铜铸造工艺的进步

C.礼器反映的等级界限 D.中央集权制度的产生

8. 《史记商君列传》记载: “令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”这反映了商鞅变法( )

A.注重法治,稳定社会秩序 B.承认土地私有,发展经济

C.推行县制,便于国家管理. D.推动民族交融,富国强兵

9. 战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多问题亟待解决。此时,各学派纷纷著书立说,希望用自己的学说解决社会问题,他们之间相互批驳又相互影响,这一思想繁荣的局面被称为“百家争鸣”。由此可以看出( )

A. 社会变革推动思想繁荣 B. 百家争鸣推动社会进步

C. 百家争鸣导致时局动荡 D. 社会变革导致诸侯混战

10. “民之难治, 以其上之有为,是以难治”,意思是百姓之所以难以治理,恰是因为统治者“有为”。这体现的是( )

A. 法家的“法治”思想 B. 儒家的“仁政”思想

C. 道家的“无为”思想 D. 墨家的“非攻”思想

11.秦时,南郡郡守向所属各县重申朝廷律令,规定:各县长官若不能及时发现民间的违法行为,就是“不胜任”,发现了不敢管就是“不廉”,都要受到严惩。这表明,当时( )

A. 地方治理强化 B. 南方土地开发 C. 社会矛盾缓和 D. 中央机构完善

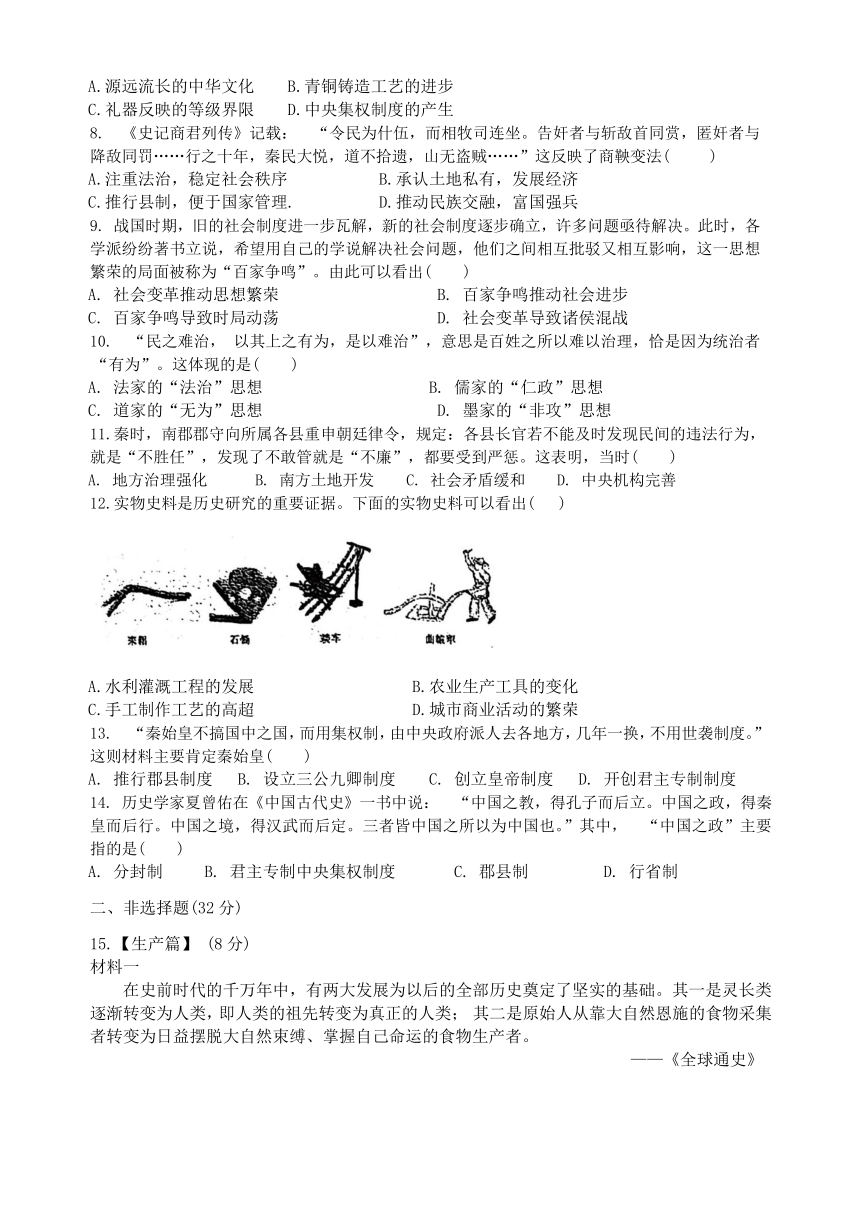

12.实物史料是历史研究的重要证据。下面的实物史料可以看出( )

A.水利灌溉工程的发展 B.农业生产工具的变化

C.手工制作工艺的高超 D.城市商业活动的繁荣

13. “秦始皇不搞国中之国,而用集权制,由中央政府派人去各地方,几年一换,不用世袭制度。”这则材料主要肯定秦始皇( )

A. 推行郡县制度 B. 设立三公九卿制度 C. 创立皇帝制度 D. 开创君主专制制度

14. 历史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说: “中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。”其中, “中国之政”主要指的是( )

A. 分封制 B. 君主专制中央集权制度 C. 郡县制 D. 行省制

二、非选择题(32分)

15.【生产篇】 (8分)

材料一

在史前时代的千万年中,有两大发展为以后的全部历史奠定了坚实的基础。其一是灵长类逐渐转变为人类,即人类的祖先转变为真正的人类; 其二是原始人从靠大自然恩施的食物采集者转变为日益摆脱大自然束缚、掌握自己命运的食物生产者。

——《全球通史》

材料二

到了公元前 5 世纪,中国也开始普遍用铁了。铁制兵器代替了青铜兵器,而铁制农具和用牛拉犁则给中国带来一场农业革命。于是华北有更多的土地得到开垦……由于采用大规模的灌溉技术和其他水利设施,谷物产量得到大幅提高……大量长途运输税粮及其他商品的需求也在不断增加。随生产发展而来的是商业的快速发展及财富的惊人增长。

——《中国:传统与变革》

(1) 据材料一并结合所学知识,指出这“两大发展”分别指什么 (4分)

(2) 材料二中农业生产技术发生了怎样的变化 根据材料二概括农业革命的意义(4分)

16.【制度篇】 (14分)

材料一

由远古“天下为公”的禅让制演变成后来父位子承的“天下为家”的世袭制对解决王位的继承问题是有其优越性的,这至少可避免因对先王后代的杀殉而造成的社会动乱及人口减少。另外, “为王不贤”是导致夏、商和周亡国的主要原因。而“以个人意志取代众人的意志”的王位世袭制则是导致“为王不贤”的关键。

——《中华文化常识速读》

材料二

周国小国寡民僻居西部,面对东部的广土众民,不得不设计一套统治机制——“封建亲戚,以藩屏周”的制度。这一封建制度包括两个要素:一是分封子弟与亲戚,在紧要的地点成守,彼此援助,构成一个庞大的控制网络; 二是笼络不同文化的族群,寻求合作。

——《万古长河:中国历史文化的转折与开展》

材料三

作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大,取得大的成功。变法推动了秦国的社会转型。废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展的潮流。

——《中国古代史稿》

材料四

中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因.

——张岂之《中国历史十五讲》

(1) 据材料一,概括王位世袭制的优缺点。 (4分)

(2) 材料二中“封建亲戚,以藩屏周”的制度指的是什么制度 (1分) 据材料二结合所学知识,概括这一制度的作用。 (2分)

(3) 据材料三并结合所学知识,列举商鞅变法中“废除了旧的经济制度,建立新的经济体制”的措施。 (2分) 材料中作者认为商鞅变法“取得大的成功”的主要原因是什么 (2分)

据材料四,并结合所学知识,写出“中国几千年来的政治制度”是哪一制度 (1分) 概括作者的主要观点。 (2分)

17.【孔子与他的思想】(10分)

孔子是儒家学派的创始人,大思想家,大教育家。

材料一

作者 观点 出处

李定 孔子开创了民间自由讲学的先河, 一个中国学术思想史的黄金时代便开始出现, 它光芒四射, 灿烂夺目, 成为文化发展史上最富丽的时代。 《中华史纲)

钱穆 孔子的政治活动失败了,而孔子的教育事业却留下了一个绝大的影响。 《国史大纲》

习近平 孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想,对中华文明产生了深刻影响,是中国传统文化的重要组成部分。儒家思想同中华民族形成和发展过程中所产生的其他思想文化一道,记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果,反映了中华民族的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。 在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话

材料二

——教育部统编版中学历史教科书

孔子的核心思想是“仁”,他提出“仁者爱人”,即要有爱心和

同情心, “己所不欲,勿施于人” “ 己欲立而立人,己欲达而

达人”,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规

范。面对当时社会的动荡,孔子在政治上推崇西周的制度,主张

以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为

统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

孔子创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“有教

无类”,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子,促进了教

育在民间的发展。他在教学中,注重道德教育和文化知识教育,

发现和总结出许多 教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

根据上述材料并结合所学,围绕“孔子与他的 思想”,展开论述。 (要求:主题明确,史论结合,表述清晰。字数100字以上。)

提示:可从孔子与他的政治思想(儒家思想) 、教育思想等角度拟定观点。

姓名: 班级: 学号:

一、选择题(28分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

题号 11 12 13 14

1.在黄河流域磁山遗址发掘的文化层(公元前 6000年到公元前 5700年之间)中,发现了数以计的窖穴,中很多窖穴底部有粮食堆积的痕迹,外还有石铲、臼、石杵和圆形陶碗等。据此推测,这一文化层( )

A.处于旧石器时代 B.当时主要使用打制石器。

C.当时已经出现了原始农业 D.当时主要的粮食作物是水稻

2.“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A. 发祥地是黄河流域 B. 交通便利,创造了众多的文明成就

C. 由炎帝和黄帝创立 D. 杂居相处,在不断交往中融合而成

3.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都,址内发现有宫殿建筑群、大型墓葬和制陶作坊、铸铜作坊等遗迹,还有平民生活区和墓葬群。二里头遗址反映出( )

A. 夏朝出现阶级分化和等级界限 B. 商朝社会贫富分化很严重

C. 西周是当时世界上最大的王朝 D. 东周的各种社会矛盾激化

4.以下是汉字“中国”演变的历程,据此可知( )

甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书

本可 虎或 中國 中國 中國

A. 汉字的传承发生异变 B. 汉字的演变趋势由简到繁

C. 汉字的发展一脉相承 D. 象形是汉字唯一造字方式

5. 《左传·昭公六年》记载“商有乱政,而作《汤刑》”,《竹书纪年》记载商代第24代商王祖甲“二十四年,重作汤刑”。股墟出土的甲骨文中也有“王又作辟” “贞王闻惟辟”,学者注释:“辟,刑”。传世文献和出土文物能证实商朝 ( )

A.用刑罚来维持统治秩序 B. 主张实行“礼治”

C. 祖甲主张无为而治 D. 郡县制度得到较好运行

6.分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己及其从商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地。这主要强调分封制( )

A. 稳定了政局,保证了周王朝对地方的控制

B. 扩大了周的统治范围,推动了中原文明的扩展

C. 促成统一多民族国家的建立,扩大了西周的疆域

D. 确立了周王朝的社会等级秩序,巩固了统治

7.鼎是中国最早出现的青铜器之一,从夏朝开始被视为国家和王权的象征,各级贵族将鼎作为祭祀或典礼的最常见礼器,周代规定了王侯卿士用鼎的数量,不同身份享有的鼎的数量不一。这主要说明了( )

A.源远流长的中华文化 B.青铜铸造工艺的进步

C.礼器反映的等级界限 D.中央集权制度的产生

8. 《史记商君列传》记载: “令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”这反映了商鞅变法( )

A.注重法治,稳定社会秩序 B.承认土地私有,发展经济

C.推行县制,便于国家管理. D.推动民族交融,富国强兵

9. 战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多问题亟待解决。此时,各学派纷纷著书立说,希望用自己的学说解决社会问题,他们之间相互批驳又相互影响,这一思想繁荣的局面被称为“百家争鸣”。由此可以看出( )

A. 社会变革推动思想繁荣 B. 百家争鸣推动社会进步

C. 百家争鸣导致时局动荡 D. 社会变革导致诸侯混战

10. “民之难治, 以其上之有为,是以难治”,意思是百姓之所以难以治理,恰是因为统治者“有为”。这体现的是( )

A. 法家的“法治”思想 B. 儒家的“仁政”思想

C. 道家的“无为”思想 D. 墨家的“非攻”思想

11.秦时,南郡郡守向所属各县重申朝廷律令,规定:各县长官若不能及时发现民间的违法行为,就是“不胜任”,发现了不敢管就是“不廉”,都要受到严惩。这表明,当时( )

A. 地方治理强化 B. 南方土地开发 C. 社会矛盾缓和 D. 中央机构完善

12.实物史料是历史研究的重要证据。下面的实物史料可以看出( )

A.水利灌溉工程的发展 B.农业生产工具的变化

C.手工制作工艺的高超 D.城市商业活动的繁荣

13. “秦始皇不搞国中之国,而用集权制,由中央政府派人去各地方,几年一换,不用世袭制度。”这则材料主要肯定秦始皇( )

A. 推行郡县制度 B. 设立三公九卿制度 C. 创立皇帝制度 D. 开创君主专制制度

14. 历史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说: “中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。”其中, “中国之政”主要指的是( )

A. 分封制 B. 君主专制中央集权制度 C. 郡县制 D. 行省制

二、非选择题(32分)

15.【生产篇】 (8分)

材料一

在史前时代的千万年中,有两大发展为以后的全部历史奠定了坚实的基础。其一是灵长类逐渐转变为人类,即人类的祖先转变为真正的人类; 其二是原始人从靠大自然恩施的食物采集者转变为日益摆脱大自然束缚、掌握自己命运的食物生产者。

——《全球通史》

材料二

到了公元前 5 世纪,中国也开始普遍用铁了。铁制兵器代替了青铜兵器,而铁制农具和用牛拉犁则给中国带来一场农业革命。于是华北有更多的土地得到开垦……由于采用大规模的灌溉技术和其他水利设施,谷物产量得到大幅提高……大量长途运输税粮及其他商品的需求也在不断增加。随生产发展而来的是商业的快速发展及财富的惊人增长。

——《中国:传统与变革》

(1) 据材料一并结合所学知识,指出这“两大发展”分别指什么 (4分)

(2) 材料二中农业生产技术发生了怎样的变化 根据材料二概括农业革命的意义(4分)

16.【制度篇】 (14分)

材料一

由远古“天下为公”的禅让制演变成后来父位子承的“天下为家”的世袭制对解决王位的继承问题是有其优越性的,这至少可避免因对先王后代的杀殉而造成的社会动乱及人口减少。另外, “为王不贤”是导致夏、商和周亡国的主要原因。而“以个人意志取代众人的意志”的王位世袭制则是导致“为王不贤”的关键。

——《中华文化常识速读》

材料二

周国小国寡民僻居西部,面对东部的广土众民,不得不设计一套统治机制——“封建亲戚,以藩屏周”的制度。这一封建制度包括两个要素:一是分封子弟与亲戚,在紧要的地点成守,彼此援助,构成一个庞大的控制网络; 二是笼络不同文化的族群,寻求合作。

——《万古长河:中国历史文化的转折与开展》

材料三

作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大,取得大的成功。变法推动了秦国的社会转型。废除了旧的经济、政治制度,建立了全新的经济、政治体制,从而顺应了时代发展的潮流。

——《中国古代史稿》

材料四

中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因.

——张岂之《中国历史十五讲》

(1) 据材料一,概括王位世袭制的优缺点。 (4分)

(2) 材料二中“封建亲戚,以藩屏周”的制度指的是什么制度 (1分) 据材料二结合所学知识,概括这一制度的作用。 (2分)

(3) 据材料三并结合所学知识,列举商鞅变法中“废除了旧的经济制度,建立新的经济体制”的措施。 (2分) 材料中作者认为商鞅变法“取得大的成功”的主要原因是什么 (2分)

据材料四,并结合所学知识,写出“中国几千年来的政治制度”是哪一制度 (1分) 概括作者的主要观点。 (2分)

17.【孔子与他的思想】(10分)

孔子是儒家学派的创始人,大思想家,大教育家。

材料一

作者 观点 出处

李定 孔子开创了民间自由讲学的先河, 一个中国学术思想史的黄金时代便开始出现, 它光芒四射, 灿烂夺目, 成为文化发展史上最富丽的时代。 《中华史纲)

钱穆 孔子的政治活动失败了,而孔子的教育事业却留下了一个绝大的影响。 《国史大纲》

习近平 孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想,对中华文明产生了深刻影响,是中国传统文化的重要组成部分。儒家思想同中华民族形成和发展过程中所产生的其他思想文化一道,记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果,反映了中华民族的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。 在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话

材料二

——教育部统编版中学历史教科书

孔子的核心思想是“仁”,他提出“仁者爱人”,即要有爱心和

同情心, “己所不欲,勿施于人” “ 己欲立而立人,己欲达而

达人”,将“仁”作为处理人与人关系的最高行为准则和道德规

范。面对当时社会的动荡,孔子在政治上推崇西周的制度,主张

以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为

统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。

孔子创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“有教

无类”,招收不同出身的学生,先后培养了三千弟子,促进了教

育在民间的发展。他在教学中,注重道德教育和文化知识教育,

发现和总结出许多 教育规律,提出了一系列教学原则和方法。

根据上述材料并结合所学,围绕“孔子与他的 思想”,展开论述。 (要求:主题明确,史论结合,表述清晰。字数100字以上。)

提示:可从孔子与他的政治思想(儒家思想) 、教育思想等角度拟定观点。

同课章节目录