2024届广东省高考冲刺模拟(七)历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届广东省高考冲刺模拟(七)历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-19 14:56:32 | ||

图片预览

文档简介

2024年广东高考冲刺模拟卷(七)

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.某战国竹简有如下记载:“虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官……故兴善人,必熟问其行,焉观其貌,焉听其辞。既闻其辞,焉少小穀(官职)其事,以程其功。”这一记载( )

A.表明宗法分封制度崩溃 B.渗透儒道思想理念

C.反映私学兴起解放思想 D.体现官僚政治特征

2.汉武帝元狩元年(公元前122年),淮南王刘安谋反,于是计划造谣朝廷将强制各地家产在五十万以上的群体迁徙到新拓的朔方郡(今内蒙古自治区南部)。这在客观上反映出当时( )

A.民间存在安土重迁心理 B.西域地区直接归朝廷管辖

C.国家强力打击门阀士族 D.中原地区的人地矛盾激化

3.据考古资料显示,仅在广东的魏晋南北朝墓葬与窖藏中,发现的波斯银币就有三批、三十余枚。《南史·吴平侯景传》称“广州边海,旧饶,外国舶……岁十余至”。《南齐书·东南夷传》也称广州“商舶远届,委输南州,故交广富实”。这可以用来说明当时( )

A.海外贸易占据主导 B.江南经济得到开发

C.经济重心南移完成 D.经济结构发生变动

4.据统计,《教坊记》中唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,如沙陀调“龟兹佛曲改为金华洞真”“苏莫剌耶改为玉京春”;金风调“苏莫遮改为感皇恩,婆伽儿改为流水芳菲”等。这一现象凸显了( )

A.外来文化是当时主流 B.三教合一影响文化选择

C.唐代文化的兼容并包 D.唐代音乐形式丰富多彩

5.始建于唐、鼎盛于两宋的重庆大足石刻中的《父母恩重经变相》,连环画式地刻出十组雕像,如佛前求子、怀胎守护、临产受苦、哺乳养育等。这反映出( )

A.统治者推行“三教并行”的政策 B.佛教与儒家的激烈争鸣

C.儒学家借佛教强化伦理道德秩序 D.佛教主动适应社会现实

6.清初在边疆少数民族地区遍设义学,由清廷和地方官府共同举办,民间资助,向土著民族及所属子弟提供免费的启蒙教育;教学内容上“将《圣谕广训》逐条讲解,俾令熟读,然后课以经书”。清政府此举旨在( )

A.促进民族地区的文化交流 B.推行因俗而治的民族政策

C.缩小区域间经济发展差距 D.维护边疆地区的社会秩序

7.1864年,两广总督毛鸿宾仿京师同文馆建广州同文馆,聘请美国人教习西文,招收学生学习英文,是为广州第一所外国语学校。与此前后,购买、仿制西式船炮有所开展或酝酿。这些举措旨在( )

A.促进近代教育兴起 B.学习西方先进技术

C.镇压太平天国运动 D.探求强国御侮之策

8.1923年6月,中国共产党第三次全国代表大会指出当前中国“资产阶级不能充分发展,因之无产阶级也自然不能充分发展,阶级分化不充分的全国人民,皆受制在资本帝国主义,及本国军阀之下,不能不要求经济发展而行向国民革命”。据此,中国共产党( )

A.适应国情调整革命策略 B.总结教训独立开展武装斗争

C.开展土地革命发展生产 D.主张成立联合政府和平建国

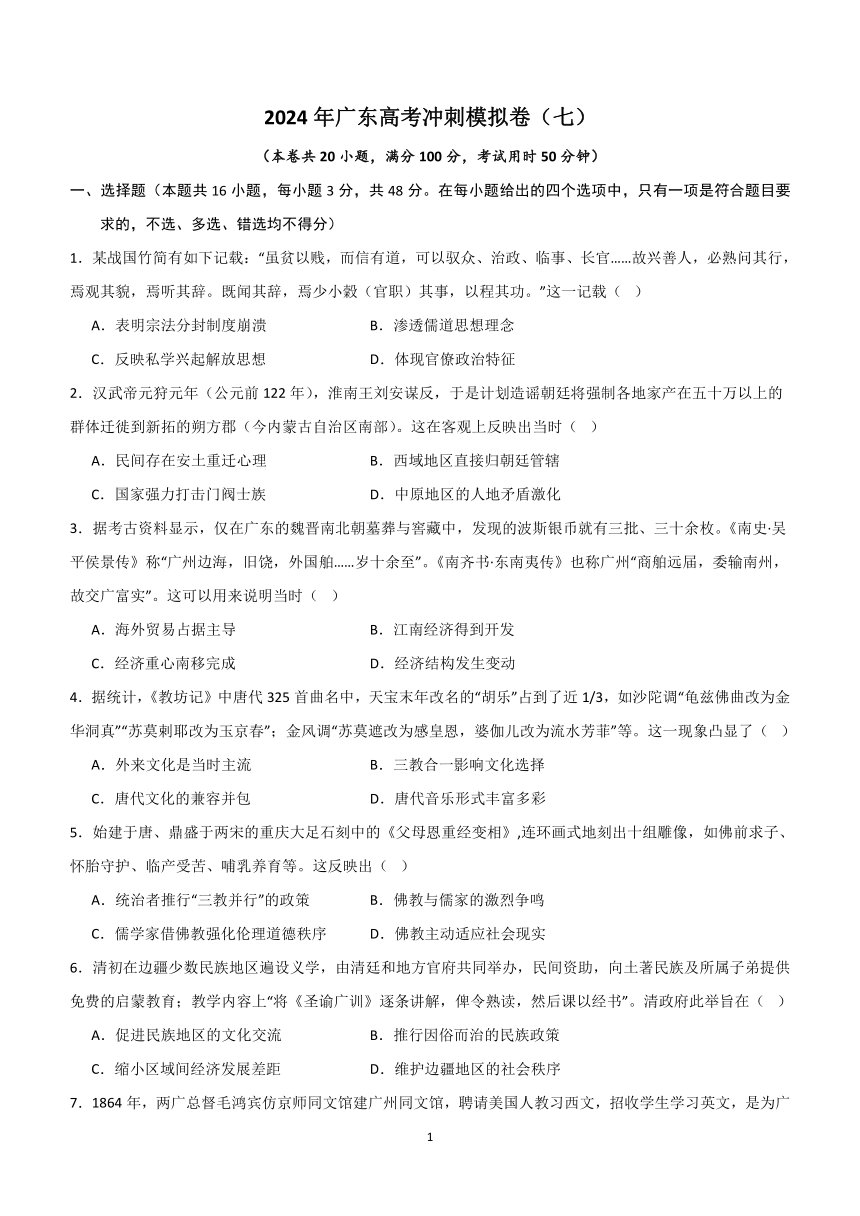

9.读如图,可以看出该侨批加盖上述印章旨在( )

图:一封从菲律宾寄往福建晋江的侨批(汇款暨家书)。封底加盖“同胞尔忘倭奴之仇乎?请勿用仇货,抵制到底!”“民国贰拾年(1931年)十一月拾四日”章。

A.在经济上支援国内抗日战争 B.在海内外广泛宣传抗日主张

C.号召建立抗日民族统一战线 D.鼓励支持中国民族工业发展

10.1951年,上海铁路管理局按照铁道部统一整顿职名的要求,修订一批旧式职名,将杂夫役、小工等改为各种员、工,将旧社会各种“匠”一律改称“工”,并修订一些日、俄语等转译过来的职名。这一举措( )

A.适应了社会主义工业化要求 B.旨在清除帝国主义残余势力

C.促进了对私营工商业的改造 D.有利于塑造新型劳动者关系

11.圣劳伦佐文化遗址存在于公元前1500年—前900年,其具有如下特征:据上表可推知,当时圣劳伦佐( )

·农业出现之前有已经定居生活,培育玉米是用茎秆酿酒宴飨而非生计·长途贩运不会显著提高商品价格,大量羽毛制作的羽冠、头盔更具有奢侈品性质

A.兴建大型公共建筑 B.注重兴修水利工程 C.尚未具备文明形态 D.土地兼并现象严重

12.拜占庭帝国在8世纪中晚期编撰的《摩西法典》中规定:击打父母者有罪,将会被处死。同时期中国的《唐律疏议》也规定:告祖父母、父母者,绞;殴者,斩;过失伤者,流三千里;伤者,徙三年。这说明当时东西方( )

A.文明在交流中互鉴 B.国家治理重视家庭伦理

C.法律逐渐发展成熟 D.皇权直接控制社会基层

13.伏尔泰等启蒙思想家相信上帝的存在,但他们又强调上帝无兴致参与到具体的事务中来,并且认为,这个世界可以按照上帝创造的理性与自然法则运行。这一主张( )

A.反映了无神论的观点 B.源于理性精神的进步

C.引领了科学革命方向 D.体现了未来社会蓝图

14.18世纪后半期,拉美的科学家们意识到,无论在自然科学还是在人文社科领域,欧洲的拉美研究存在许多谬误及偏见。在这种背景下,拉美的科学家们提出“美洲的科学”以区别于欧洲的科学研究。这( )

A.促使欧洲中心论退出历史舞台 B.有利于增强拉美民族意识

C.说明科学发展是民族独立前提 D.推动拉美反殖民斗争胜利

15.1919年英法主导下的巴黎和会决定由反俄的东欧国家组成封锁线,将俄国封锁起来。此举的主要意图是( )

A.确保欧洲大陆均势 B.扼杀俄国新生政权

C.瓜分俄国的殖民地 D.构建战后国际秩序

16.1945-1957年,苏联为实施核计划,发展核工业,以指令性计划的方式建立了10座原子城;同时为高效解决人才短缺问题,以“火线培养专家”的方式,开设研究生班、夜间研究所和中等技术学校等,取得显著成效。这说明当时苏联( )

A.实行国民经济的全面军事化 B.在美苏冷战中取得优势地位

C.计划经济体制尚有一定活力 D.赫鲁晓夫改革取得显著成效

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

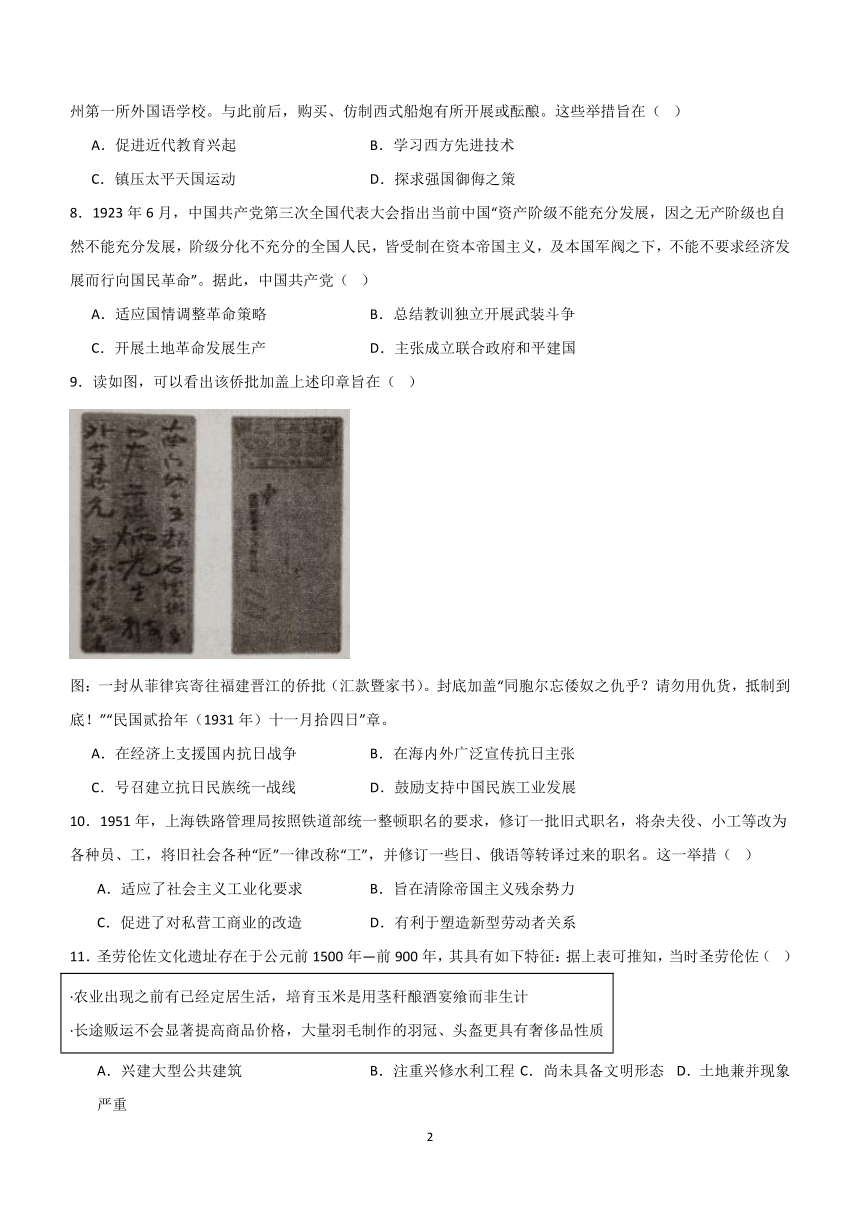

17.(14分)交通便利了人们的生活,促进了国家的政治、经济和文化进步。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 有学者将交通系统列为统一国家赖以生存的首要组织,认为“交通系统之所以名列榜首,是因为它们是大一统国家赖以生存的主要制度”。

——摘编自【英】阿诺德·汤因比《历史研究》

材料二 晚清兴修铁路曾引起的争论

——摘编自《中国近代史资料丛刊·铁路史部分》

(1)结合材料一、提取图1信息分析秦朝陆路交通建设对巩固统一的作用。说明图2中元朝交通路线形成的原因。(8分)

(2)指出材料二中两种观点有何分歧。并就晚清修建铁路的影响谈谈你的看法。(6分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1763年到1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期,在世界历史进程中具有显著地位。1763年时,欧洲仅在非洲和亚洲有一些沿海据点,还远远不是世界的主人,而到1914年时,欧洲诸强国已吞并整个非洲,并有效地建立了对亚洲的控制……欧洲之所以能进行这种前所未有的扩张,是因为其现代化进程一直在继续和加速。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1914年以来的几十年中,西方一面在衰落一面又在获得成功。实际上,这两种表面矛盾的趋势是互相加强的。全球前所未有的一体化,导致了西方的技术、观念和制度正以加速度扩散。但是反过来,也正是这种扩散削弱了1914年之前似乎不可侵犯的西方的全球霸权。诸殖民地民族正在有选择地采纳西方文明来对西方进行更有效的抵抗。因此,1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,多角度说明1763年到1914年欧洲“在世界历史进程中具有显著地位”。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史”这一历史结论的史实依据。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

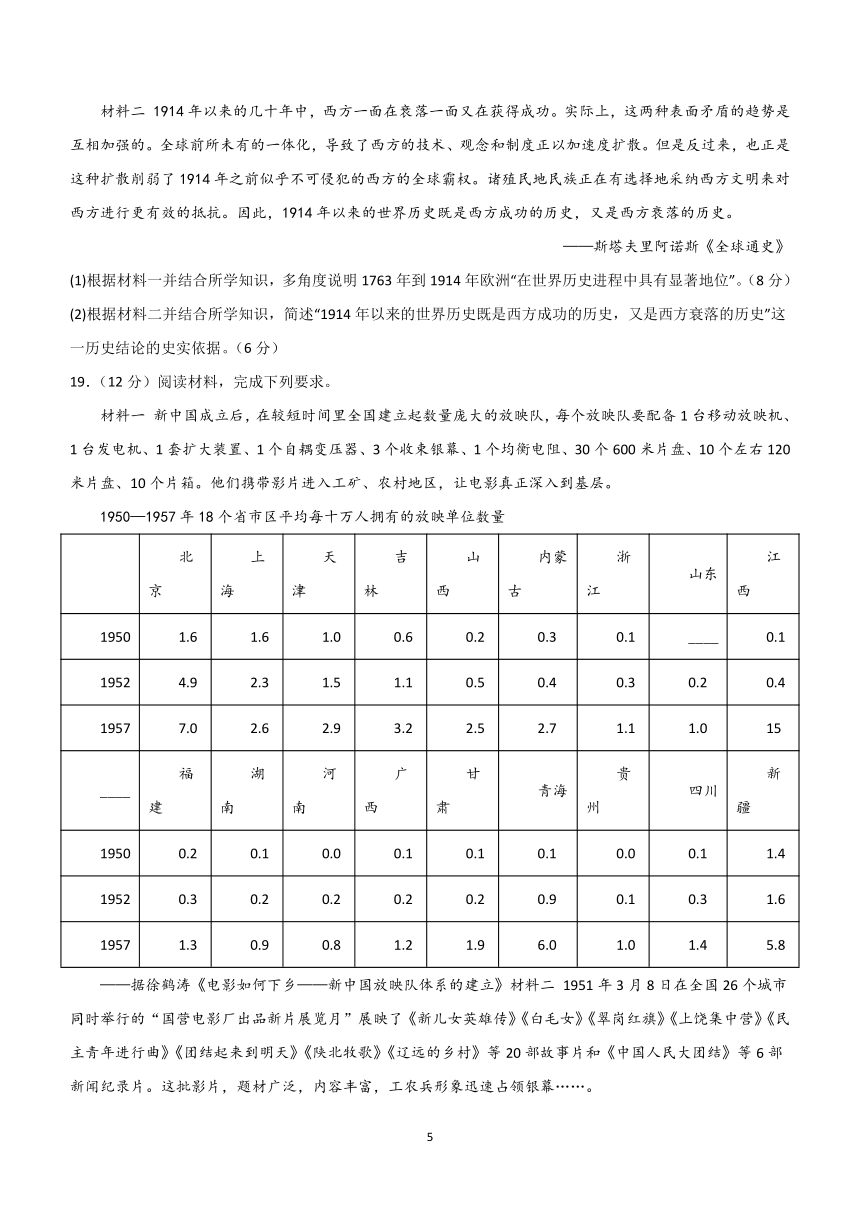

材料一 新中国成立后,在较短时间里全国建立起数量庞大的放映队,每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱。他们携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层。

1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量

北京 上海 天津 吉林 山西 内蒙古 浙江 山东 江西

1950 1.6 1.6 1.0 0.6 0.2 0.3 0.1 ____ 0.1

1952 4.9 2.3 1.5 1.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4

1957 7.0 2.6 2.9 3.2 2.5 2.7 1.1 1.0 15

____ 福建 湖南 河南 广西 甘肃 青海 贵州 四川 新疆

1950 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4

1952 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 0.1 0.3 1.6

1957 1.3 0.9 0.8 1.2 1.9 6.0 1.0 1.4 5.8

——据徐鹤涛《电影如何下乡——新中国放映队体系的建立》材料二 1951年3月8日在全国26个城市同时举行的“国营电影厂出品新片展览月”展映了《新儿女英雄传》《白毛女》《翠岗红旗》《上饶集中营》《民主青年进行曲》《团结起来到明天》《陕北牧歌》《辽远的乡村》等20部故事片和《中国人民大团结》等6部新闻纪录片。这批影片,题材广泛,内容丰富,工农兵形象迅速占领银幕……。

——陆弘石、舒晓鸣《中国电影史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期电影放映事业发展的特点,并说明其背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析电影下基层工作发挥的作用。(6分)

20.(12分)儿童史的兴起为认识历史提供了新的视角。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料

秦汉 童蒙读物包括《苍颉篇》《急就篇》等字书,汉代还重视《论语》《孝经》等。汉代砖画像反映出,当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。父母往往带着未成年子女参加农业劳作,传习技能。儿童既有掩雀、捕蝉、蹴鞠等一般游戏,也有战争儿戏等模仿大人行为的特殊游戏。

隋唐 唐律对儿童与成人做了区分。儿童不再像前代那样穿着成人服装。文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容。除《急就篇》《孝经》等读物外,还有文学诗赋等方面的教材。儿童游艺包括音乐舞蹈、堆沙成塔、采花、斗草、骑牛、骑竹马、叠罗汉、倒立、顶竿、游泳等。

宋元 宋人将儿童视为吉祥的象征。画家创作了大量的婴戏图,描绘了儿童蹴鞠、击球、嬉水垂钓、骑竹马、舞狮子、皮影戏等场景。《三字经》《百家姓》《千字文》等传播甚广,朱熹等鸿儒硕学也加入到编写儿童读物的行列中。

明清 儿童服饰颜色鲜艳,有些儿童佩有长命锁、金手镯等。官方主张用等级秩序教育儿童,民间也有发展儿童天性的呼声。跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子均是儿童喜欢的娱乐活动。

——摘编自王子今《秦汉儿童的世界》等从材料中提取信息,自选角度拟定论题,并运用中国古代史相关知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)(12分)

2024年广东高考冲刺模拟卷(七)答案解析

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.某战国竹简有如下记载:“虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官……故兴善人,必熟问其行,焉观其貌,焉听其辞。既闻其辞,焉少小穀(官职)其事,以程其功。”这一记载( )

A.表明宗法分封制度崩溃 B.渗透儒道思想理念

C.反映私学兴起解放思想 D.体现官僚政治特征

【答案】D

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是战国时期。根据材料“虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官……故兴善人,必熟问其行,焉观其貌,焉听其辞。”可知其主张,举贤否认血缘与出身的因素,提倡不偏富贵与不避贫贱的公平原则,有能则举之,善用人才,这体现了官僚政治的特点,D项正确;材料无法得出宗法分封制度崩溃的相关结论,排除A项;材料信息与墨家的“尚贤”思想相符,未涉及儒道思想理念,排除B项;材料未涉及私学兴起对解放思想的作用,排除C项。故选D项。

2.汉武帝元狩元年(公元前122年),淮南王刘安谋反,于是计划造谣朝廷将强制各地家产在五十万以上的群体迁徙到新拓的朔方郡(今内蒙古自治区南部)。这在客观上反映出当时( )

A.民间存在安土重迁心理 B.西域地区直接归朝廷管辖

C.国家强力打击门阀士族 D.中原地区的人地矛盾激化

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉代(中国)。据材料“淮南王刘安谋反”“于是计划造谣朝廷将强制各地家产在五十万以上的群体迁徙到新拓的朔方郡”可知,在刘安谋反时,为了获得人民的支持,用来动员人民的方式是造谣朝廷要迁徙人民,反映了人民对于迁徙的反对,也就是民间的安土重迁心理,A项正确;材料涉及的地区为淮南地区和内蒙古地区,没有涉及西域地区,排除B项;汉武帝时期没有形成门阀士族,魏晋时期形成,排除C项;材料内容为刘安谋反的造谣内容,并非实际情况,不能得知当时中原地区的人地情况,排除D项。故选A项。

3.据考古资料显示,仅在广东的魏晋南北朝墓葬与窖藏中,发现的波斯银币就有三批、三十余枚。《南史·吴平侯景传》称“广州边海,旧饶,外国舶……岁十余至”。《南齐书·东南夷传》也称广州“商舶远届,委输南州,故交广富实”。这可以用来说明当时( )

A.海外贸易占据主导 B.江南经济得到开发

C.经济重心南移完成 D.经济结构发生变动

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是魏晋时期的中国。根据材料和所学可知,广东魏晋南北朝墓葬和窖藏发现了大量波斯银币,《南史·吴平侯景传》《南齐书·东南夷传》均记载了广东地区海外贸易的发达。这是因为魏晋南北朝时期,江南经济获得开发,促进了广东地区海外贸易的发展,B项正确;此时仍然是小农经济占据主导地位,排除A项;南宋时期,经济重心南移完成,排除C项;题干材料没有涉及经济结构的变动,排除D项。故选B项。

4.据统计,《教坊记》中唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,如沙陀调“龟兹佛曲改为金华洞真”“苏莫剌耶改为玉京春”;金风调“苏莫遮改为感皇恩,婆伽儿改为流水芳菲”等。这一现象凸显了( )

A.外来文化是当时主流 B.三教合一影响文化选择

C.唐代文化的兼容并包 D.唐代音乐形式丰富多彩

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:唐代的音乐中有很多是改编自少数民族的音乐,这体现了唐代文化的兼容并包,C项正确;外来文化是当时的主流,说法错误,排除A项;材料没有体现三教合一,排除B项;材料强调的是唐代音乐的来源,而非形式,排除D项。故选C项。

5.始建于唐、鼎盛于两宋的重庆大足石刻中的《父母恩重经变相》,连环画式地刻出十组雕像,如佛前求子、怀胎守护、临产受苦、哺乳养育等。这反映出( )

A.统治者推行“三教并行”的政策 B.佛教与儒家的激烈争鸣

C.儒学家借佛教强化伦理道德秩序 D.佛教主动适应社会现实

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:唐宋时期(中国)。结合题干图片内容可知,是将佛教内容与中国本土的儒家文化进行了结合,即自佛教传入中国之后,就开启了与中国本土文化相融合的进程,以更好地适应中国社会,D项正确;材料“三教并行”现象出现于唐朝时期,题干中还有两宋时期,这与题干时间不符,排除A项;材料强调儒学与佛教的“融合”而非“争鸣”,排除B项;题干内容属于佛教文化借助儒家思想来更好地适应中国传统文化,而不是儒学借助佛教的内容,排除C项。故选D项。

6.清初在边疆少数民族地区遍设义学,由清廷和地方官府共同举办,民间资助,向土著民族及所属子弟提供免费的启蒙教育;教学内容上“将《圣谕广训》逐条讲解,俾令熟读,然后课以经书”。清政府此举旨在( )

A.促进民族地区的文化交流 B.推行因俗而治的民族政策

C.缩小区域间经济发展差距 D.维护边疆地区的社会秩序

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料,清朝对于边疆地区遍设义学,向土著民族及所属子弟提供免费的启蒙教育,教授内容是《圣谕广训》,然后课以经书,其主要目的就是通过文化宣传加强对边疆地区的控制,维护边疆地区的社会秩序,D项正确;促进民族地区的文化交流是该举措的影响,而非目的,排除A项;材料体现的内容不是因俗而治,而是政治文化交流,排除B项;材料内容没有体现对于经济上的影响,排除C项。故选D项。

7.1864年,两广总督毛鸿宾仿京师同文馆建广州同文馆,聘请美国人教习西文,招收学生学习英文,是为广州第一所外国语学校。与此前后,购买、仿制西式船炮有所开展或酝酿。这些举措旨在( )

A.促进近代教育兴起 B.学习西方先进技术

C.镇压太平天国运动 D.探求强国御侮之策

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“与此前后,购买、仿制西式船炮有所开展或酝酿。”结合所学知识可知,两广总督毛鸿宾建广州同文馆,培养外语人才是为了便于引进西方先进技术,需求强国御侮之策,D项正确;“促进近代教育兴起”是影响,不是本质目的,排除A项;“学习西方先进技术”是手段,不是目的,排除B项;太平天国运动在1864年,已经基本结束,与材料要求不符,排除C项。故选D项。

8.1923年6月,中国共产党第三次全国代表大会指出当前中国“资产阶级不能充分发展,因之无产阶级也自然不能充分发展,阶级分化不充分的全国人民,皆受制在资本帝国主义,及本国军阀之下,不能不要求经济发展而行向国民革命”。据此,中国共产党( )

A.适应国情调整革命策略 B.总结教训独立开展武装斗争

C.开展土地革命发展生产 D.主张成立联合政府和平建国

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1923年(中国)。据材料可知,1923年中共三大召开,为适应国情的需要,中共调整革命策略,在会上确立了实行国共合作的方针,A项正确;总结教训独立开展武装斗争是在国民大革命失败后,排除B项;开展土地革命是在国民大革命失败后,排除C项;主张成立联合政府和平建国是在抗战胜利后,排除D项。故选A项。

9.读如图,可以看出该侨批加盖上述印章旨在( )

图:一封从菲律宾寄往福建晋江的侨批(汇款暨家书)。封底加盖“同胞尔忘倭奴之仇乎?请勿用仇货,抵制到底!”“民国贰拾年(1931年)十一月拾四日”章。

A.在经济上支援国内抗日战争 B.在海内外广泛宣传抗日主张

C.号召建立抗日民族统一战线 D.鼓励支持中国民族工业发展

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:1931年中国。根据材料“请勿用仇货,抵制到底”可知,该华侨要求家人抵制日货,体现了民众的爱国热情,有利于民族工业的发展,D项正确;材料强调国人要抵制日货,无法得出在经济上支援国内抗日战争,排除A项;材料是一封侨批(汇款和家书),未体现在海内外宣传抗日主张,排除B项;抗日民族统一战线是由中国共产党倡导推动形成的,与华侨无关,且材料强调民众要抵制日货,排除C项。故选D项。

10.1951年,上海铁路管理局按照铁道部统一整顿职名的要求,修订一批旧式职名,将杂夫役、小工等改为各种员、工,将旧社会各种“匠”一律改称“工”,并修订一些日、俄语等转译过来的职名。这一举措( )

A.适应了社会主义工业化要求 B.旨在清除帝国主义残余势力

C.促进了对私营工商业的改造 D.有利于塑造新型劳动者关系

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干设问词,可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:1951的中国。依据材料概括可知:名称的改变主要是把就社会的等级称呼变为平等称呼,这有利于社会平等,有利于塑造新型劳动者关系,D项正确;社会主义制度建立于1956年,适应了社会主义工业化要求与材料时间不符,排除A项;1949年新中国获得独立,铲除了帝国主义的残余势力,旨在清除帝国主义残余势力,与材料不符,排除B项;对私营工商业的改造是从1953年开始的额,时间与材料不符,排除C项。故选D项。

11.圣劳伦佐文化遗址存在于公元前1500年—前900年,其具有如下特征:据上表可推知,当时圣劳伦佐( )

·农业出现之前有已经定居生活,培育玉米是用茎秆酿酒宴飨而非生计·长途贩运不会显著提高商品价格,大量羽毛制作的羽冠、头盔更具有奢侈品性质

A.兴建大型公共建筑 B.注重兴修水利工程 C.尚未具备文明形态 D.土地兼并现象严重

【答案】A

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是公元前1500年—前900年的美洲。根据材料“定居生活”“培育玉米是用茎秆酿酒宴飨而非生计”“大量羽毛制作的羽冠、头盔更具有奢侈品性质”可知,圣劳伦佐文化遗址发现了农业生产、定居生活及长途贩运和奢侈消费的相关信息,这为兴建大型公共建筑提供了有利条件,A项正确;材料未涉及兴修水利工程的相关信息,排除B项;圣劳伦佐文化遗址已经具备文明形态的特点,排除C项;材料体现不出土地兼并现象严重的问题,排除D项。故选A项。

12.拜占庭帝国在8世纪中晚期编撰的《摩西法典》中规定:击打父母者有罪,将会被处死。同时期中国的《唐律疏议》也规定:告祖父母、父母者,绞;殴者,斩;过失伤者,流三千里;伤者,徙三年。这说明当时东西方( )

A.文明在交流中互鉴 B.国家治理重视家庭伦理

C.法律逐渐发展成熟 D.皇权直接控制社会基层

【答案】B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为8世纪中期(拜占庭)、唐朝(中国)。根据材料信息可知,在拜占庭和《唐律疏议》中对于违背人伦的行为都处以重刑,这说明当时的东西方国家都重视家庭伦理,B项正确;材料信息没有体现出拜占庭和唐朝在律法层面的交流互鉴,排除A项;材料信息并不能反映出当时东西方法律发展的进程节点,排除C项;材料内容与皇权无关,而是体现了中西方法律中重视家庭伦理的特点,排除D项。故选B项。

13.伏尔泰等启蒙思想家相信上帝的存在,但他们又强调上帝无兴致参与到具体的事务中来,并且认为,这个世界可以按照上帝创造的理性与自然法则运行。这一主张( )

A.反映了无神论的观点 B.源于理性精神的进步

C.引领了科学革命方向 D.体现了未来社会蓝图

【答案】B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是近代欧洲。据材料可知,伏尔泰等启蒙思想家认为世界按照理性和自然法测运行,虽然还没真正突破有神论,但这是理性精神不断进步的结果,B项正确;根据材料信息“伏尔泰等启蒙思想家相信上帝的存在”可知,伏尔泰并不是主张无神论,排除A项;材料与科学革命无关,排除C项;材料中未涉及资产阶级的制度设计等社会构想,排除D项。故选B项。

14.18世纪后半期,拉美的科学家们意识到,无论在自然科学还是在人文社科领域,欧洲的拉美研究存在许多谬误及偏见。在这种背景下,拉美的科学家们提出“美洲的科学”以区别于欧洲的科学研究。这( )

A.促使欧洲中心论退出历史舞台 B.有利于增强拉美民族意识

C.说明科学发展是民族独立前提 D.推动拉美反殖民斗争胜利

【答案】B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:18世纪后半期(拉美)。据材料可知,拉美的科学家们提出“美洲的科学”以区别于欧洲的科学研究,有利于增强拉美民族意识,促进民族国家的出现,B项正确;欧洲中心论退出历史舞台,说法过于绝对且不符合史实,排除A项;材料描述的是美洲的科学所起的作用,而非科学发展的作用,排除C项;材料中描述的是拉美民族意识的增强,没有描述反殖民斗争,排除D项。故选B项。

15.1919年英法主导下的巴黎和会决定由反俄的东欧国家组成封锁线,将俄国封锁起来。此举的主要意图是( )

A.确保欧洲大陆均势 B.扼杀俄国新生政权

C.瓜分俄国的殖民地 D.构建战后国际秩序

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是目的题。据本题时间信息可知时空是:1919年(俄国)。根据所学知识可知,1917年俄国爆发了十月革命推翻了临时政府,建立了苏维埃政权,西方资本主义国家为了把新生政权扼杀在摇篮中,年英法主导下的巴黎和会决定由反俄的东欧国家组成封锁线,将俄国封锁起来,B项正确;欧洲大陆均势是英国为了维护霸主地位,依靠自己的经济和军事实力,使欧洲大陆的列强彼此牵制和相互争夺,防止一国称霸欧洲,材料和欧洲大陆均势无关,排除A项;将俄国封锁起来和瓜分俄国的殖民地无关,排除C项;一战后构建战后国际秩序主要是通过一系列会议达成的条约实现,材料和构建战后国际秩序无关,排除D项。故选B项。

16.1945-1957年,苏联为实施核计划,发展核工业,以指令性计划的方式建立了10座原子城;同时为高效解决人才短缺问题,以“火线培养专家”的方式,开设研究生班、夜间研究所和中等技术学校等,取得显著成效。这说明当时苏联( )

A.实行国民经济的全面军事化 B.在美苏冷战中取得优势地位

C.计划经济体制尚有一定活力 D.赫鲁晓夫改革取得显著成效

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1945—1957年(苏联)。据材料可知,美苏冷战开始后,苏联为取得在冷战中的优势地位,以指令性计划的方式建立了10座原子城,以及以“火线培养专家”的方式,培养大量专家,体现了当时在苏联运用计划经济体制取得了一定的成效,说明计划经济体制尚有一定活力,C项正确;实行国民经济的全面军事化,“全面”一词说法过于绝对,排除A项;1945—1957年间,美国在冷战中处于优势地位,而非苏联,排除B项;赫鲁晓夫改革开始于1954年,与材料中时间不符,排除D项。故选C项。

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

17.(14分)交通便利了人们的生活,促进了国家的政治、经济和文化进步。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 有学者将交通系统列为统一国家赖以生存的首要组织,认为“交通系统之所以名列榜首,是因为它们是大一统国家赖以生存的主要制度”。

——摘编自【英】阿诺德·汤因比《历史研究》

材料二 晚清兴修铁路曾引起的争论

——摘编自《中国近代史资料丛刊·铁路史部分》

(1)结合材料一、提取图1信息分析秦朝陆路交通建设对巩固统一的作用。说明图2中元朝交通路线形成的原因。(8分)

(2)指出材料二中两种观点有何分歧。并就晚清修建铁路的影响谈谈你的看法。(6分)

【答案】(1)作用:主要道路以都城咸阳为中心,有利于加强中央与地方的联系;北方的直道和驰道(道路)直抵边境,利于抵御匈奴的进攻;南方的五尺道抵达滇、驰道抵达南海郡,有利于加强对西南和岭南的控制原因:元朝疆域辽阔,加强对南方地区的控制;元朝时南北经济差距继续扩大(政治中心和经济中心分离)需要将南方财赋顺利北运;造船和航海技术的进步

(2)分歧:观点一反对修建铁路,观点二支持修建铁路。(修铁路是否会加剧列强侵略,是否有利于国计民生。亦可)看法:应该辩证地、一分为二地看待。铁路的修建对传统行业造成一定冲击,也一定程度上便利列强对中国的侵略;但是从长远发展来看,修铁路有利于增强国力,救亡图存,有利于经济的发展。

【详解】(1)本题是背景类、影响类材料分析题。时空是古代中国。据材料一图片并结合所学可知,秦朝的道路有直道和驰道、五尺道等,其中主干道以都城咸阳为中心,加强了中央和地方的联系;北方的直道和驰道(道路)直抵边境,利于抵御匈奴的进攻;南方的五尺道抵达滇、驰道抵达南海郡,有利于加强对西南和岭南的控制。

根据材料可知,元朝运河和海运发达,结合所学可知,元朝疆域辽阔,通过运河和海运加强了对南方地区的控制;同时,元朝时南北经济差距继续扩大,政治中心在北方,经济中心则在南方,故需要通过运河或者海运将南方财赋顺利北运;此时造船和航海技术的进步也为海运和运河运输提供了条件。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是晚清时期(中国)。据材料二中的争论可知两种观点分别为:观点一反对修建铁路,观点二支持修建铁路。结合所学可知,晚清时期的铁路建设一定程度上加快了中国近代化的进程,但也成为了列强侵略中国的工具,故关于铁路的建设,应该辩证地、一分为二地看待。铁路建设影响的消极方面主要是,铁路的修建对传统行业造成一定冲击,也一定程度上便利列强对中国的侵略;积极方面主要包含,从长远发展来看,修铁路有利于增强国力,救亡图存,有利于经济的发展。

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1763年到1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期,在世界历史进程中具有显著地位。1763年时,欧洲仅在非洲和亚洲有一些沿海据点,还远远不是世界的主人,而到1914年时,欧洲诸强国已吞并整个非洲,并有效地建立了对亚洲的控制……欧洲之所以能进行这种前所未有的扩张,是因为其现代化进程一直在继续和加速。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1914年以来的几十年中,西方一面在衰落一面又在获得成功。实际上,这两种表面矛盾的趋势是互相加强的。全球前所未有的一体化,导致了西方的技术、观念和制度正以加速度扩散。但是反过来,也正是这种扩散削弱了1914年之前似乎不可侵犯的西方的全球霸权。诸殖民地民族正在有选择地采纳西方文明来对西方进行更有效的抵抗。因此,1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,多角度说明1763年到1914年欧洲“在世界历史进程中具有显著地位”。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史”这一历史结论的史实依据。(6分)

【答案】(1)说明:在政治方面,相继确立了民主政体,如英国的君主立宪制的完善、法国的民主共和制的确立、德国君主立宪制的确立等;在经济方面,进行了两次工业革命;在科技方面,近代欧洲兴起了科技革命等;思想方面,进行了启蒙运动,解放了人们的思想。

(2)依据:成功:相继确立了凡尔赛——华盛顿体系、雅尔塔体系;开创了国家干预经济发展的新模式;确立了资本主义世界经济体系;第三次科技革命的兴起等。衰落:相继进行了一战和二战;俄国进行了十月革命;爆发了资本主义世界经济大危机;资本主义世界殖民体系瓦解等。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(欧洲)。说明:根据材料一“从1763年到1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期,在世界历史进程中具有显著地位”和所学可知,可从这一时期欧洲在政治、经济、科技和思想等方面的成就进行分析,如在政治方面,相继确立了民主政体,如英国的君主立宪制的完善、法国的民主共和制的确立、德国君主立宪制的确立等;在经济方面,进行了两次工业革命;在科技方面,近代欧洲兴起了科技革命等;思想方面,进行了启蒙运动,解放了人们的思想。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是1914年以来(世界)。依据:关于本题作答需要从两方面进行分析,如成功一面可从相继确立了凡尔赛——华盛顿体系和雅尔塔体系、开创国家干预经济发展的新模式、确立资本主义世界经济体系、第三次科技革命的兴起等角度进行分析;衰落一面可从俄国进行十月革命、相继进行一战和二战、爆发资本主义世界经济大危机、资本主义世界殖民体系瓦解等角度进行分析。

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立后,在较短时间里全国建立起数量庞大的放映队,每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱。他们携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层。

1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量

北京 上海 天津 吉林 山西 内蒙古 浙江 山东 江西

1950 1.6 1.6 1.0 0.6 0.2 0.3 0.1 ____ 0.1

1952 4.9 2.3 1.5 1.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4

1957 7.0 2.6 2.9 3.2 2.5 2.7 1.1 1.0 15

____ 福建 湖南 河南 广西 甘肃 青海 贵州 四川 新疆

1950 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4

1952 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 0.1 0.3 1.6

1957 1.3 0.9 0.8 1.2 1.9 6.0 1.0 1.4 5.8

——据徐鹤涛《电影如何下乡——新中国放映队体系的建立》材料二 1951年3月8日在全国26个城市同时举行的“国营电影厂出品新片展览月”展映了《新儿女英雄传》《白毛女》《翠岗红旗》《上饶集中营》《民主青年进行曲》《团结起来到明天》《陕北牧歌》《辽远的乡村》等20部故事片和《中国人民大团结》等6部新闻纪录片。这批影片,题材广泛,内容丰富,工农兵形象迅速占领银幕……。

——陆弘石、舒晓鸣《中国电影史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期电影放映事业发展的特点,并说明其背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析电影下基层工作发挥的作用。(6分)

【答案】(1)特点:党和国家重视;起步落后,发展迅速;放映队统一配置;深入基层,服务人民群众;存在地区差异。

背景:新中国成立后开展工业化建设;经济发展,人民生活水平提高;建立计划经济体制;提出“双百”方针,发展群众文化事业,推动电影业发展;苏联的援助。

(2)作用:丰富基层群众文化生活;培养爱党爱国、支持社会主义建设、维护国家统一和民族团结的思想情感;促进电影业发展。

【详解】(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是新中国成立初期中国。特点:根据1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量变化可得出起步落后,发展迅速,存在地区差异;据材料“每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱”得出放映队统一配置;据材料“携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层”得出深入基层,服务人民群众;结合所学,新中国放映队体系的建立得益于党和国家重视。 背景:根据所学从经济、文化、国际背景等方面分析,得出新中国成立后开展工业化建设,经济发展,人民生活水平提高,建立计划经济体制;文化上,提出“双百”方针,发展群众文化事业,推动电影业发展;国际背景方面,苏联的援助等。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是新中国成立初期中国。作用:结合所学,电影下基层有利于丰富基层群众文化生活,促进电影业发展。据放映的电影题材内容,以及材料“工农兵形象迅速占领银幕”可得出培养爱党爱国、支持社会主义建设、维护国家统一和民族团结的思想情感。

20.(12分)儿童史的兴起为认识历史提供了新的视角。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料

秦汉 童蒙读物包括《苍颉篇》《急就篇》等字书,汉代还重视《论语》《孝经》等。汉代砖画像反映出,当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。父母往往带着未成年子女参加农业劳作,传习技能。儿童既有掩雀、捕蝉、蹴鞠等一般游戏,也有战争儿戏等模仿大人行为的特殊游戏。

隋唐 唐律对儿童与成人做了区分。儿童不再像前代那样穿着成人服装。文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容。除《急就篇》《孝经》等读物外,还有文学诗赋等方面的教材。儿童游艺包括音乐舞蹈、堆沙成塔、采花、斗草、骑牛、骑竹马、叠罗汉、倒立、顶竿、游泳等。

宋元 宋人将儿童视为吉祥的象征。画家创作了大量的婴戏图,描绘了儿童蹴鞠、击球、嬉水垂钓、骑竹马、舞狮子、皮影戏等场景。《三字经》《百家姓》《千字文》等传播甚广,朱熹等鸿儒硕学也加入到编写儿童读物的行列中。

明清 儿童服饰颜色鲜艳,有些儿童佩有长命锁、金手镯等。官方主张用等级秩序教育儿童,民间也有发展儿童天性的呼声。跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子均是儿童喜欢的娱乐活动。

——摘编自王子今《秦汉儿童的世界》等从材料中提取信息,自选角度拟定论题,并运用中国古代史相关知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)(12分)

【答案】论题:中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化。

从秦汉时期开始,中国古代儿童的生活就开始逐渐世俗化、娱乐化。在秦汉时期,儿童读物多为字书和儒家经典,而儿童游戏则以模仿成人行为为主,反映了当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。此外,儿童还参与了农业劳作等家务活动,这也体现了儿童生活的世俗化。到了隋唐时期,儿童与成人的区分更加明显,儿童服饰开始发生变化,不再穿着成人服装。同时,文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容,反映了儿童生活的娱乐化趋势。此外,儿童游艺活动也更加多样化,包括音乐舞蹈、杂技等,这些都是儿童娱乐生活的体现。宋元时期,儿童被视为吉祥的象征,画家创作了大量的儿童嬉戏图,描绘了儿童献物击球、嬉水垂钓等场景,这也体现了儿童生活的娱乐化。同时,儿童读物也变得更加丰富多样,包括《五字经》《百家姓》《千字文》等,这些读物不仅具有教育意义,也为儿童提供了更多的娱乐选择。到了明清时期,儿童服饰更加鲜艳,娱乐活动也更加多样化,如跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子等,这些活动都深受儿童喜爱。同时,官方和民间也开始重视儿童教育,但也强调发展儿童天性的重要性,这也体现了儿童生活的娱乐化趋势。综上所述,中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化,这既反映了当时社会的发展变化,也体现了人们对儿童生活的关注和重视。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是:古代(中国)。本题相对开放,答案言之成理即可。首先,结合材料,自选角度,拟定论题,如可从秦到清儿童的读物和游戏来看更加自由和生活化,得出观点中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化。其次,围绕观点,进行论述分析,史论结合,逻辑清晰,可概括不同时期儿童阅读书目和儿童游戏,从而分析发展趋势,如在秦汉时期,儿童读物多为字书和儒家经典,而儿童游戏则以模仿成人行为为主,反映了当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。此外,儿童还参与了农业劳作等家务活动,这也体现了儿童生活的世俗化。到了隋唐时期,儿童与成人的区分更加明显,儿童服饰开始发生变化,不再穿着成人服装。同时,文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容,反映了儿童生活的娱乐化趋势。此外,儿童游艺活动也更加多样化,包括音乐舞蹈、杂技等,这些都是儿童娱乐生活的体现。宋元时期,儿童被视为吉祥的象征,画家创作了大量的儿童嬉戏图,描绘了儿童献物击球、嬉水垂钓等场景,这也体现了儿童生活的娱乐化。同时,儿童读物也变得更加丰富多样,包括《五字经》《百家姓》《千字文》等,这些读物不仅具有教育意义,也为儿童提供了更多的娱乐选择。到了明清时期,儿童服饰更加鲜艳,娱乐活动也更加多样化,如跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子等,这些活动都深受儿童喜爱。同时,官方和民间也开始重视儿童教育,但也强调发展儿童天性的重要性,这也体现了儿童生活的娱乐化趋势。最后,回扣主题,总结归纳,得出结论,中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化,这既反映了当时社会的发展变化,也体现了人们对儿童生活的关注和重视。

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.某战国竹简有如下记载:“虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官……故兴善人,必熟问其行,焉观其貌,焉听其辞。既闻其辞,焉少小穀(官职)其事,以程其功。”这一记载( )

A.表明宗法分封制度崩溃 B.渗透儒道思想理念

C.反映私学兴起解放思想 D.体现官僚政治特征

2.汉武帝元狩元年(公元前122年),淮南王刘安谋反,于是计划造谣朝廷将强制各地家产在五十万以上的群体迁徙到新拓的朔方郡(今内蒙古自治区南部)。这在客观上反映出当时( )

A.民间存在安土重迁心理 B.西域地区直接归朝廷管辖

C.国家强力打击门阀士族 D.中原地区的人地矛盾激化

3.据考古资料显示,仅在广东的魏晋南北朝墓葬与窖藏中,发现的波斯银币就有三批、三十余枚。《南史·吴平侯景传》称“广州边海,旧饶,外国舶……岁十余至”。《南齐书·东南夷传》也称广州“商舶远届,委输南州,故交广富实”。这可以用来说明当时( )

A.海外贸易占据主导 B.江南经济得到开发

C.经济重心南移完成 D.经济结构发生变动

4.据统计,《教坊记》中唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,如沙陀调“龟兹佛曲改为金华洞真”“苏莫剌耶改为玉京春”;金风调“苏莫遮改为感皇恩,婆伽儿改为流水芳菲”等。这一现象凸显了( )

A.外来文化是当时主流 B.三教合一影响文化选择

C.唐代文化的兼容并包 D.唐代音乐形式丰富多彩

5.始建于唐、鼎盛于两宋的重庆大足石刻中的《父母恩重经变相》,连环画式地刻出十组雕像,如佛前求子、怀胎守护、临产受苦、哺乳养育等。这反映出( )

A.统治者推行“三教并行”的政策 B.佛教与儒家的激烈争鸣

C.儒学家借佛教强化伦理道德秩序 D.佛教主动适应社会现实

6.清初在边疆少数民族地区遍设义学,由清廷和地方官府共同举办,民间资助,向土著民族及所属子弟提供免费的启蒙教育;教学内容上“将《圣谕广训》逐条讲解,俾令熟读,然后课以经书”。清政府此举旨在( )

A.促进民族地区的文化交流 B.推行因俗而治的民族政策

C.缩小区域间经济发展差距 D.维护边疆地区的社会秩序

7.1864年,两广总督毛鸿宾仿京师同文馆建广州同文馆,聘请美国人教习西文,招收学生学习英文,是为广州第一所外国语学校。与此前后,购买、仿制西式船炮有所开展或酝酿。这些举措旨在( )

A.促进近代教育兴起 B.学习西方先进技术

C.镇压太平天国运动 D.探求强国御侮之策

8.1923年6月,中国共产党第三次全国代表大会指出当前中国“资产阶级不能充分发展,因之无产阶级也自然不能充分发展,阶级分化不充分的全国人民,皆受制在资本帝国主义,及本国军阀之下,不能不要求经济发展而行向国民革命”。据此,中国共产党( )

A.适应国情调整革命策略 B.总结教训独立开展武装斗争

C.开展土地革命发展生产 D.主张成立联合政府和平建国

9.读如图,可以看出该侨批加盖上述印章旨在( )

图:一封从菲律宾寄往福建晋江的侨批(汇款暨家书)。封底加盖“同胞尔忘倭奴之仇乎?请勿用仇货,抵制到底!”“民国贰拾年(1931年)十一月拾四日”章。

A.在经济上支援国内抗日战争 B.在海内外广泛宣传抗日主张

C.号召建立抗日民族统一战线 D.鼓励支持中国民族工业发展

10.1951年,上海铁路管理局按照铁道部统一整顿职名的要求,修订一批旧式职名,将杂夫役、小工等改为各种员、工,将旧社会各种“匠”一律改称“工”,并修订一些日、俄语等转译过来的职名。这一举措( )

A.适应了社会主义工业化要求 B.旨在清除帝国主义残余势力

C.促进了对私营工商业的改造 D.有利于塑造新型劳动者关系

11.圣劳伦佐文化遗址存在于公元前1500年—前900年,其具有如下特征:据上表可推知,当时圣劳伦佐( )

·农业出现之前有已经定居生活,培育玉米是用茎秆酿酒宴飨而非生计·长途贩运不会显著提高商品价格,大量羽毛制作的羽冠、头盔更具有奢侈品性质

A.兴建大型公共建筑 B.注重兴修水利工程 C.尚未具备文明形态 D.土地兼并现象严重

12.拜占庭帝国在8世纪中晚期编撰的《摩西法典》中规定:击打父母者有罪,将会被处死。同时期中国的《唐律疏议》也规定:告祖父母、父母者,绞;殴者,斩;过失伤者,流三千里;伤者,徙三年。这说明当时东西方( )

A.文明在交流中互鉴 B.国家治理重视家庭伦理

C.法律逐渐发展成熟 D.皇权直接控制社会基层

13.伏尔泰等启蒙思想家相信上帝的存在,但他们又强调上帝无兴致参与到具体的事务中来,并且认为,这个世界可以按照上帝创造的理性与自然法则运行。这一主张( )

A.反映了无神论的观点 B.源于理性精神的进步

C.引领了科学革命方向 D.体现了未来社会蓝图

14.18世纪后半期,拉美的科学家们意识到,无论在自然科学还是在人文社科领域,欧洲的拉美研究存在许多谬误及偏见。在这种背景下,拉美的科学家们提出“美洲的科学”以区别于欧洲的科学研究。这( )

A.促使欧洲中心论退出历史舞台 B.有利于增强拉美民族意识

C.说明科学发展是民族独立前提 D.推动拉美反殖民斗争胜利

15.1919年英法主导下的巴黎和会决定由反俄的东欧国家组成封锁线,将俄国封锁起来。此举的主要意图是( )

A.确保欧洲大陆均势 B.扼杀俄国新生政权

C.瓜分俄国的殖民地 D.构建战后国际秩序

16.1945-1957年,苏联为实施核计划,发展核工业,以指令性计划的方式建立了10座原子城;同时为高效解决人才短缺问题,以“火线培养专家”的方式,开设研究生班、夜间研究所和中等技术学校等,取得显著成效。这说明当时苏联( )

A.实行国民经济的全面军事化 B.在美苏冷战中取得优势地位

C.计划经济体制尚有一定活力 D.赫鲁晓夫改革取得显著成效

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

17.(14分)交通便利了人们的生活,促进了国家的政治、经济和文化进步。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 有学者将交通系统列为统一国家赖以生存的首要组织,认为“交通系统之所以名列榜首,是因为它们是大一统国家赖以生存的主要制度”。

——摘编自【英】阿诺德·汤因比《历史研究》

材料二 晚清兴修铁路曾引起的争论

——摘编自《中国近代史资料丛刊·铁路史部分》

(1)结合材料一、提取图1信息分析秦朝陆路交通建设对巩固统一的作用。说明图2中元朝交通路线形成的原因。(8分)

(2)指出材料二中两种观点有何分歧。并就晚清修建铁路的影响谈谈你的看法。(6分)

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1763年到1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期,在世界历史进程中具有显著地位。1763年时,欧洲仅在非洲和亚洲有一些沿海据点,还远远不是世界的主人,而到1914年时,欧洲诸强国已吞并整个非洲,并有效地建立了对亚洲的控制……欧洲之所以能进行这种前所未有的扩张,是因为其现代化进程一直在继续和加速。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1914年以来的几十年中,西方一面在衰落一面又在获得成功。实际上,这两种表面矛盾的趋势是互相加强的。全球前所未有的一体化,导致了西方的技术、观念和制度正以加速度扩散。但是反过来,也正是这种扩散削弱了1914年之前似乎不可侵犯的西方的全球霸权。诸殖民地民族正在有选择地采纳西方文明来对西方进行更有效的抵抗。因此,1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,多角度说明1763年到1914年欧洲“在世界历史进程中具有显著地位”。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史”这一历史结论的史实依据。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立后,在较短时间里全国建立起数量庞大的放映队,每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱。他们携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层。

1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量

北京 上海 天津 吉林 山西 内蒙古 浙江 山东 江西

1950 1.6 1.6 1.0 0.6 0.2 0.3 0.1 ____ 0.1

1952 4.9 2.3 1.5 1.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4

1957 7.0 2.6 2.9 3.2 2.5 2.7 1.1 1.0 15

____ 福建 湖南 河南 广西 甘肃 青海 贵州 四川 新疆

1950 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4

1952 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 0.1 0.3 1.6

1957 1.3 0.9 0.8 1.2 1.9 6.0 1.0 1.4 5.8

——据徐鹤涛《电影如何下乡——新中国放映队体系的建立》材料二 1951年3月8日在全国26个城市同时举行的“国营电影厂出品新片展览月”展映了《新儿女英雄传》《白毛女》《翠岗红旗》《上饶集中营》《民主青年进行曲》《团结起来到明天》《陕北牧歌》《辽远的乡村》等20部故事片和《中国人民大团结》等6部新闻纪录片。这批影片,题材广泛,内容丰富,工农兵形象迅速占领银幕……。

——陆弘石、舒晓鸣《中国电影史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期电影放映事业发展的特点,并说明其背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析电影下基层工作发挥的作用。(6分)

20.(12分)儿童史的兴起为认识历史提供了新的视角。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料

秦汉 童蒙读物包括《苍颉篇》《急就篇》等字书,汉代还重视《论语》《孝经》等。汉代砖画像反映出,当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。父母往往带着未成年子女参加农业劳作,传习技能。儿童既有掩雀、捕蝉、蹴鞠等一般游戏,也有战争儿戏等模仿大人行为的特殊游戏。

隋唐 唐律对儿童与成人做了区分。儿童不再像前代那样穿着成人服装。文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容。除《急就篇》《孝经》等读物外,还有文学诗赋等方面的教材。儿童游艺包括音乐舞蹈、堆沙成塔、采花、斗草、骑牛、骑竹马、叠罗汉、倒立、顶竿、游泳等。

宋元 宋人将儿童视为吉祥的象征。画家创作了大量的婴戏图,描绘了儿童蹴鞠、击球、嬉水垂钓、骑竹马、舞狮子、皮影戏等场景。《三字经》《百家姓》《千字文》等传播甚广,朱熹等鸿儒硕学也加入到编写儿童读物的行列中。

明清 儿童服饰颜色鲜艳,有些儿童佩有长命锁、金手镯等。官方主张用等级秩序教育儿童,民间也有发展儿童天性的呼声。跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子均是儿童喜欢的娱乐活动。

——摘编自王子今《秦汉儿童的世界》等从材料中提取信息,自选角度拟定论题,并运用中国古代史相关知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)(12分)

2024年广东高考冲刺模拟卷(七)答案解析

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.某战国竹简有如下记载:“虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官……故兴善人,必熟问其行,焉观其貌,焉听其辞。既闻其辞,焉少小穀(官职)其事,以程其功。”这一记载( )

A.表明宗法分封制度崩溃 B.渗透儒道思想理念

C.反映私学兴起解放思想 D.体现官僚政治特征

【答案】D

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是战国时期。根据材料“虽贫以贱,而信有道,可以驭众、治政、临事、长官……故兴善人,必熟问其行,焉观其貌,焉听其辞。”可知其主张,举贤否认血缘与出身的因素,提倡不偏富贵与不避贫贱的公平原则,有能则举之,善用人才,这体现了官僚政治的特点,D项正确;材料无法得出宗法分封制度崩溃的相关结论,排除A项;材料信息与墨家的“尚贤”思想相符,未涉及儒道思想理念,排除B项;材料未涉及私学兴起对解放思想的作用,排除C项。故选D项。

2.汉武帝元狩元年(公元前122年),淮南王刘安谋反,于是计划造谣朝廷将强制各地家产在五十万以上的群体迁徙到新拓的朔方郡(今内蒙古自治区南部)。这在客观上反映出当时( )

A.民间存在安土重迁心理 B.西域地区直接归朝廷管辖

C.国家强力打击门阀士族 D.中原地区的人地矛盾激化

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉代(中国)。据材料“淮南王刘安谋反”“于是计划造谣朝廷将强制各地家产在五十万以上的群体迁徙到新拓的朔方郡”可知,在刘安谋反时,为了获得人民的支持,用来动员人民的方式是造谣朝廷要迁徙人民,反映了人民对于迁徙的反对,也就是民间的安土重迁心理,A项正确;材料涉及的地区为淮南地区和内蒙古地区,没有涉及西域地区,排除B项;汉武帝时期没有形成门阀士族,魏晋时期形成,排除C项;材料内容为刘安谋反的造谣内容,并非实际情况,不能得知当时中原地区的人地情况,排除D项。故选A项。

3.据考古资料显示,仅在广东的魏晋南北朝墓葬与窖藏中,发现的波斯银币就有三批、三十余枚。《南史·吴平侯景传》称“广州边海,旧饶,外国舶……岁十余至”。《南齐书·东南夷传》也称广州“商舶远届,委输南州,故交广富实”。这可以用来说明当时( )

A.海外贸易占据主导 B.江南经济得到开发

C.经济重心南移完成 D.经济结构发生变动

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是魏晋时期的中国。根据材料和所学可知,广东魏晋南北朝墓葬和窖藏发现了大量波斯银币,《南史·吴平侯景传》《南齐书·东南夷传》均记载了广东地区海外贸易的发达。这是因为魏晋南北朝时期,江南经济获得开发,促进了广东地区海外贸易的发展,B项正确;此时仍然是小农经济占据主导地位,排除A项;南宋时期,经济重心南移完成,排除C项;题干材料没有涉及经济结构的变动,排除D项。故选B项。

4.据统计,《教坊记》中唐代325首曲名中,天宝末年改名的“胡乐”占到了近1/3,如沙陀调“龟兹佛曲改为金华洞真”“苏莫剌耶改为玉京春”;金风调“苏莫遮改为感皇恩,婆伽儿改为流水芳菲”等。这一现象凸显了( )

A.外来文化是当时主流 B.三教合一影响文化选择

C.唐代文化的兼容并包 D.唐代音乐形式丰富多彩

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:唐代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:唐代的音乐中有很多是改编自少数民族的音乐,这体现了唐代文化的兼容并包,C项正确;外来文化是当时的主流,说法错误,排除A项;材料没有体现三教合一,排除B项;材料强调的是唐代音乐的来源,而非形式,排除D项。故选C项。

5.始建于唐、鼎盛于两宋的重庆大足石刻中的《父母恩重经变相》,连环画式地刻出十组雕像,如佛前求子、怀胎守护、临产受苦、哺乳养育等。这反映出( )

A.统治者推行“三教并行”的政策 B.佛教与儒家的激烈争鸣

C.儒学家借佛教强化伦理道德秩序 D.佛教主动适应社会现实

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:唐宋时期(中国)。结合题干图片内容可知,是将佛教内容与中国本土的儒家文化进行了结合,即自佛教传入中国之后,就开启了与中国本土文化相融合的进程,以更好地适应中国社会,D项正确;材料“三教并行”现象出现于唐朝时期,题干中还有两宋时期,这与题干时间不符,排除A项;材料强调儒学与佛教的“融合”而非“争鸣”,排除B项;题干内容属于佛教文化借助儒家思想来更好地适应中国传统文化,而不是儒学借助佛教的内容,排除C项。故选D项。

6.清初在边疆少数民族地区遍设义学,由清廷和地方官府共同举办,民间资助,向土著民族及所属子弟提供免费的启蒙教育;教学内容上“将《圣谕广训》逐条讲解,俾令熟读,然后课以经书”。清政府此举旨在( )

A.促进民族地区的文化交流 B.推行因俗而治的民族政策

C.缩小区域间经济发展差距 D.维护边疆地区的社会秩序

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料,清朝对于边疆地区遍设义学,向土著民族及所属子弟提供免费的启蒙教育,教授内容是《圣谕广训》,然后课以经书,其主要目的就是通过文化宣传加强对边疆地区的控制,维护边疆地区的社会秩序,D项正确;促进民族地区的文化交流是该举措的影响,而非目的,排除A项;材料体现的内容不是因俗而治,而是政治文化交流,排除B项;材料内容没有体现对于经济上的影响,排除C项。故选D项。

7.1864年,两广总督毛鸿宾仿京师同文馆建广州同文馆,聘请美国人教习西文,招收学生学习英文,是为广州第一所外国语学校。与此前后,购买、仿制西式船炮有所开展或酝酿。这些举措旨在( )

A.促进近代教育兴起 B.学习西方先进技术

C.镇压太平天国运动 D.探求强国御侮之策

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“与此前后,购买、仿制西式船炮有所开展或酝酿。”结合所学知识可知,两广总督毛鸿宾建广州同文馆,培养外语人才是为了便于引进西方先进技术,需求强国御侮之策,D项正确;“促进近代教育兴起”是影响,不是本质目的,排除A项;“学习西方先进技术”是手段,不是目的,排除B项;太平天国运动在1864年,已经基本结束,与材料要求不符,排除C项。故选D项。

8.1923年6月,中国共产党第三次全国代表大会指出当前中国“资产阶级不能充分发展,因之无产阶级也自然不能充分发展,阶级分化不充分的全国人民,皆受制在资本帝国主义,及本国军阀之下,不能不要求经济发展而行向国民革命”。据此,中国共产党( )

A.适应国情调整革命策略 B.总结教训独立开展武装斗争

C.开展土地革命发展生产 D.主张成立联合政府和平建国

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1923年(中国)。据材料可知,1923年中共三大召开,为适应国情的需要,中共调整革命策略,在会上确立了实行国共合作的方针,A项正确;总结教训独立开展武装斗争是在国民大革命失败后,排除B项;开展土地革命是在国民大革命失败后,排除C项;主张成立联合政府和平建国是在抗战胜利后,排除D项。故选A项。

9.读如图,可以看出该侨批加盖上述印章旨在( )

图:一封从菲律宾寄往福建晋江的侨批(汇款暨家书)。封底加盖“同胞尔忘倭奴之仇乎?请勿用仇货,抵制到底!”“民国贰拾年(1931年)十一月拾四日”章。

A.在经济上支援国内抗日战争 B.在海内外广泛宣传抗日主张

C.号召建立抗日民族统一战线 D.鼓励支持中国民族工业发展

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:1931年中国。根据材料“请勿用仇货,抵制到底”可知,该华侨要求家人抵制日货,体现了民众的爱国热情,有利于民族工业的发展,D项正确;材料强调国人要抵制日货,无法得出在经济上支援国内抗日战争,排除A项;材料是一封侨批(汇款和家书),未体现在海内外宣传抗日主张,排除B项;抗日民族统一战线是由中国共产党倡导推动形成的,与华侨无关,且材料强调民众要抵制日货,排除C项。故选D项。

10.1951年,上海铁路管理局按照铁道部统一整顿职名的要求,修订一批旧式职名,将杂夫役、小工等改为各种员、工,将旧社会各种“匠”一律改称“工”,并修订一些日、俄语等转译过来的职名。这一举措( )

A.适应了社会主义工业化要求 B.旨在清除帝国主义残余势力

C.促进了对私营工商业的改造 D.有利于塑造新型劳动者关系

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干设问词,可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:1951的中国。依据材料概括可知:名称的改变主要是把就社会的等级称呼变为平等称呼,这有利于社会平等,有利于塑造新型劳动者关系,D项正确;社会主义制度建立于1956年,适应了社会主义工业化要求与材料时间不符,排除A项;1949年新中国获得独立,铲除了帝国主义的残余势力,旨在清除帝国主义残余势力,与材料不符,排除B项;对私营工商业的改造是从1953年开始的额,时间与材料不符,排除C项。故选D项。

11.圣劳伦佐文化遗址存在于公元前1500年—前900年,其具有如下特征:据上表可推知,当时圣劳伦佐( )

·农业出现之前有已经定居生活,培育玉米是用茎秆酿酒宴飨而非生计·长途贩运不会显著提高商品价格,大量羽毛制作的羽冠、头盔更具有奢侈品性质

A.兴建大型公共建筑 B.注重兴修水利工程 C.尚未具备文明形态 D.土地兼并现象严重

【答案】A

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是公元前1500年—前900年的美洲。根据材料“定居生活”“培育玉米是用茎秆酿酒宴飨而非生计”“大量羽毛制作的羽冠、头盔更具有奢侈品性质”可知,圣劳伦佐文化遗址发现了农业生产、定居生活及长途贩运和奢侈消费的相关信息,这为兴建大型公共建筑提供了有利条件,A项正确;材料未涉及兴修水利工程的相关信息,排除B项;圣劳伦佐文化遗址已经具备文明形态的特点,排除C项;材料体现不出土地兼并现象严重的问题,排除D项。故选A项。

12.拜占庭帝国在8世纪中晚期编撰的《摩西法典》中规定:击打父母者有罪,将会被处死。同时期中国的《唐律疏议》也规定:告祖父母、父母者,绞;殴者,斩;过失伤者,流三千里;伤者,徙三年。这说明当时东西方( )

A.文明在交流中互鉴 B.国家治理重视家庭伦理

C.法律逐渐发展成熟 D.皇权直接控制社会基层

【答案】B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为8世纪中期(拜占庭)、唐朝(中国)。根据材料信息可知,在拜占庭和《唐律疏议》中对于违背人伦的行为都处以重刑,这说明当时的东西方国家都重视家庭伦理,B项正确;材料信息没有体现出拜占庭和唐朝在律法层面的交流互鉴,排除A项;材料信息并不能反映出当时东西方法律发展的进程节点,排除C项;材料内容与皇权无关,而是体现了中西方法律中重视家庭伦理的特点,排除D项。故选B项。

13.伏尔泰等启蒙思想家相信上帝的存在,但他们又强调上帝无兴致参与到具体的事务中来,并且认为,这个世界可以按照上帝创造的理性与自然法则运行。这一主张( )

A.反映了无神论的观点 B.源于理性精神的进步

C.引领了科学革命方向 D.体现了未来社会蓝图

【答案】B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是近代欧洲。据材料可知,伏尔泰等启蒙思想家认为世界按照理性和自然法测运行,虽然还没真正突破有神论,但这是理性精神不断进步的结果,B项正确;根据材料信息“伏尔泰等启蒙思想家相信上帝的存在”可知,伏尔泰并不是主张无神论,排除A项;材料与科学革命无关,排除C项;材料中未涉及资产阶级的制度设计等社会构想,排除D项。故选B项。

14.18世纪后半期,拉美的科学家们意识到,无论在自然科学还是在人文社科领域,欧洲的拉美研究存在许多谬误及偏见。在这种背景下,拉美的科学家们提出“美洲的科学”以区别于欧洲的科学研究。这( )

A.促使欧洲中心论退出历史舞台 B.有利于增强拉美民族意识

C.说明科学发展是民族独立前提 D.推动拉美反殖民斗争胜利

【答案】B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:18世纪后半期(拉美)。据材料可知,拉美的科学家们提出“美洲的科学”以区别于欧洲的科学研究,有利于增强拉美民族意识,促进民族国家的出现,B项正确;欧洲中心论退出历史舞台,说法过于绝对且不符合史实,排除A项;材料描述的是美洲的科学所起的作用,而非科学发展的作用,排除C项;材料中描述的是拉美民族意识的增强,没有描述反殖民斗争,排除D项。故选B项。

15.1919年英法主导下的巴黎和会决定由反俄的东欧国家组成封锁线,将俄国封锁起来。此举的主要意图是( )

A.确保欧洲大陆均势 B.扼杀俄国新生政权

C.瓜分俄国的殖民地 D.构建战后国际秩序

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是目的题。据本题时间信息可知时空是:1919年(俄国)。根据所学知识可知,1917年俄国爆发了十月革命推翻了临时政府,建立了苏维埃政权,西方资本主义国家为了把新生政权扼杀在摇篮中,年英法主导下的巴黎和会决定由反俄的东欧国家组成封锁线,将俄国封锁起来,B项正确;欧洲大陆均势是英国为了维护霸主地位,依靠自己的经济和军事实力,使欧洲大陆的列强彼此牵制和相互争夺,防止一国称霸欧洲,材料和欧洲大陆均势无关,排除A项;将俄国封锁起来和瓜分俄国的殖民地无关,排除C项;一战后构建战后国际秩序主要是通过一系列会议达成的条约实现,材料和构建战后国际秩序无关,排除D项。故选B项。

16.1945-1957年,苏联为实施核计划,发展核工业,以指令性计划的方式建立了10座原子城;同时为高效解决人才短缺问题,以“火线培养专家”的方式,开设研究生班、夜间研究所和中等技术学校等,取得显著成效。这说明当时苏联( )

A.实行国民经济的全面军事化 B.在美苏冷战中取得优势地位

C.计划经济体制尚有一定活力 D.赫鲁晓夫改革取得显著成效

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1945—1957年(苏联)。据材料可知,美苏冷战开始后,苏联为取得在冷战中的优势地位,以指令性计划的方式建立了10座原子城,以及以“火线培养专家”的方式,培养大量专家,体现了当时在苏联运用计划经济体制取得了一定的成效,说明计划经济体制尚有一定活力,C项正确;实行国民经济的全面军事化,“全面”一词说法过于绝对,排除A项;1945—1957年间,美国在冷战中处于优势地位,而非苏联,排除B项;赫鲁晓夫改革开始于1954年,与材料中时间不符,排除D项。故选C项。

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

17.(14分)交通便利了人们的生活,促进了国家的政治、经济和文化进步。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 有学者将交通系统列为统一国家赖以生存的首要组织,认为“交通系统之所以名列榜首,是因为它们是大一统国家赖以生存的主要制度”。

——摘编自【英】阿诺德·汤因比《历史研究》

材料二 晚清兴修铁路曾引起的争论

——摘编自《中国近代史资料丛刊·铁路史部分》

(1)结合材料一、提取图1信息分析秦朝陆路交通建设对巩固统一的作用。说明图2中元朝交通路线形成的原因。(8分)

(2)指出材料二中两种观点有何分歧。并就晚清修建铁路的影响谈谈你的看法。(6分)

【答案】(1)作用:主要道路以都城咸阳为中心,有利于加强中央与地方的联系;北方的直道和驰道(道路)直抵边境,利于抵御匈奴的进攻;南方的五尺道抵达滇、驰道抵达南海郡,有利于加强对西南和岭南的控制原因:元朝疆域辽阔,加强对南方地区的控制;元朝时南北经济差距继续扩大(政治中心和经济中心分离)需要将南方财赋顺利北运;造船和航海技术的进步

(2)分歧:观点一反对修建铁路,观点二支持修建铁路。(修铁路是否会加剧列强侵略,是否有利于国计民生。亦可)看法:应该辩证地、一分为二地看待。铁路的修建对传统行业造成一定冲击,也一定程度上便利列强对中国的侵略;但是从长远发展来看,修铁路有利于增强国力,救亡图存,有利于经济的发展。

【详解】(1)本题是背景类、影响类材料分析题。时空是古代中国。据材料一图片并结合所学可知,秦朝的道路有直道和驰道、五尺道等,其中主干道以都城咸阳为中心,加强了中央和地方的联系;北方的直道和驰道(道路)直抵边境,利于抵御匈奴的进攻;南方的五尺道抵达滇、驰道抵达南海郡,有利于加强对西南和岭南的控制。

根据材料可知,元朝运河和海运发达,结合所学可知,元朝疆域辽阔,通过运河和海运加强了对南方地区的控制;同时,元朝时南北经济差距继续扩大,政治中心在北方,经济中心则在南方,故需要通过运河或者海运将南方财赋顺利北运;此时造船和航海技术的进步也为海运和运河运输提供了条件。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是晚清时期(中国)。据材料二中的争论可知两种观点分别为:观点一反对修建铁路,观点二支持修建铁路。结合所学可知,晚清时期的铁路建设一定程度上加快了中国近代化的进程,但也成为了列强侵略中国的工具,故关于铁路的建设,应该辩证地、一分为二地看待。铁路建设影响的消极方面主要是,铁路的修建对传统行业造成一定冲击,也一定程度上便利列强对中国的侵略;积极方面主要包含,从长远发展来看,修铁路有利于增强国力,救亡图存,有利于经济的发展。

18.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1763年到1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期,在世界历史进程中具有显著地位。1763年时,欧洲仅在非洲和亚洲有一些沿海据点,还远远不是世界的主人,而到1914年时,欧洲诸强国已吞并整个非洲,并有效地建立了对亚洲的控制……欧洲之所以能进行这种前所未有的扩张,是因为其现代化进程一直在继续和加速。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1914年以来的几十年中,西方一面在衰落一面又在获得成功。实际上,这两种表面矛盾的趋势是互相加强的。全球前所未有的一体化,导致了西方的技术、观念和制度正以加速度扩散。但是反过来,也正是这种扩散削弱了1914年之前似乎不可侵犯的西方的全球霸权。诸殖民地民族正在有选择地采纳西方文明来对西方进行更有效的抵抗。因此,1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,多角度说明1763年到1914年欧洲“在世界历史进程中具有显著地位”。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述“1914年以来的世界历史既是西方成功的历史,又是西方衰落的历史”这一历史结论的史实依据。(6分)

【答案】(1)说明:在政治方面,相继确立了民主政体,如英国的君主立宪制的完善、法国的民主共和制的确立、德国君主立宪制的确立等;在经济方面,进行了两次工业革命;在科技方面,近代欧洲兴起了科技革命等;思想方面,进行了启蒙运动,解放了人们的思想。

(2)依据:成功:相继确立了凡尔赛——华盛顿体系、雅尔塔体系;开创了国家干预经济发展的新模式;确立了资本主义世界经济体系;第三次科技革命的兴起等。衰落:相继进行了一战和二战;俄国进行了十月革命;爆发了资本主义世界经济大危机;资本主义世界殖民体系瓦解等。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(欧洲)。说明:根据材料一“从1763年到1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区的霸权时期,在世界历史进程中具有显著地位”和所学可知,可从这一时期欧洲在政治、经济、科技和思想等方面的成就进行分析,如在政治方面,相继确立了民主政体,如英国的君主立宪制的完善、法国的民主共和制的确立、德国君主立宪制的确立等;在经济方面,进行了两次工业革命;在科技方面,近代欧洲兴起了科技革命等;思想方面,进行了启蒙运动,解放了人们的思想。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是1914年以来(世界)。依据:关于本题作答需要从两方面进行分析,如成功一面可从相继确立了凡尔赛——华盛顿体系和雅尔塔体系、开创国家干预经济发展的新模式、确立资本主义世界经济体系、第三次科技革命的兴起等角度进行分析;衰落一面可从俄国进行十月革命、相继进行一战和二战、爆发资本主义世界经济大危机、资本主义世界殖民体系瓦解等角度进行分析。

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立后,在较短时间里全国建立起数量庞大的放映队,每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱。他们携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层。

1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量

北京 上海 天津 吉林 山西 内蒙古 浙江 山东 江西

1950 1.6 1.6 1.0 0.6 0.2 0.3 0.1 ____ 0.1

1952 4.9 2.3 1.5 1.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4

1957 7.0 2.6 2.9 3.2 2.5 2.7 1.1 1.0 15

____ 福建 湖南 河南 广西 甘肃 青海 贵州 四川 新疆

1950 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4

1952 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 0.1 0.3 1.6

1957 1.3 0.9 0.8 1.2 1.9 6.0 1.0 1.4 5.8

——据徐鹤涛《电影如何下乡——新中国放映队体系的建立》材料二 1951年3月8日在全国26个城市同时举行的“国营电影厂出品新片展览月”展映了《新儿女英雄传》《白毛女》《翠岗红旗》《上饶集中营》《民主青年进行曲》《团结起来到明天》《陕北牧歌》《辽远的乡村》等20部故事片和《中国人民大团结》等6部新闻纪录片。这批影片,题材广泛,内容丰富,工农兵形象迅速占领银幕……。

——陆弘石、舒晓鸣《中国电影史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期电影放映事业发展的特点,并说明其背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析电影下基层工作发挥的作用。(6分)

【答案】(1)特点:党和国家重视;起步落后,发展迅速;放映队统一配置;深入基层,服务人民群众;存在地区差异。

背景:新中国成立后开展工业化建设;经济发展,人民生活水平提高;建立计划经济体制;提出“双百”方针,发展群众文化事业,推动电影业发展;苏联的援助。

(2)作用:丰富基层群众文化生活;培养爱党爱国、支持社会主义建设、维护国家统一和民族团结的思想情感;促进电影业发展。

【详解】(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是新中国成立初期中国。特点:根据1950—1957年18个省市区平均每十万人拥有的放映单位数量变化可得出起步落后,发展迅速,存在地区差异;据材料“每个放映队要配备1台移动放映机、1台发电机、1套扩大装置、1个自耦变压器、3个收束银幕、1个均衡电阻、30个600米片盘、10个左右120米片盘、10个片箱”得出放映队统一配置;据材料“携带影片进入工矿、农村地区,让电影真正深入到基层”得出深入基层,服务人民群众;结合所学,新中国放映队体系的建立得益于党和国家重视。 背景:根据所学从经济、文化、国际背景等方面分析,得出新中国成立后开展工业化建设,经济发展,人民生活水平提高,建立计划经济体制;文化上,提出“双百”方针,发展群众文化事业,推动电影业发展;国际背景方面,苏联的援助等。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是新中国成立初期中国。作用:结合所学,电影下基层有利于丰富基层群众文化生活,促进电影业发展。据放映的电影题材内容,以及材料“工农兵形象迅速占领银幕”可得出培养爱党爱国、支持社会主义建设、维护国家统一和民族团结的思想情感。

20.(12分)儿童史的兴起为认识历史提供了新的视角。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料

秦汉 童蒙读物包括《苍颉篇》《急就篇》等字书,汉代还重视《论语》《孝经》等。汉代砖画像反映出,当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。父母往往带着未成年子女参加农业劳作,传习技能。儿童既有掩雀、捕蝉、蹴鞠等一般游戏,也有战争儿戏等模仿大人行为的特殊游戏。

隋唐 唐律对儿童与成人做了区分。儿童不再像前代那样穿着成人服装。文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容。除《急就篇》《孝经》等读物外,还有文学诗赋等方面的教材。儿童游艺包括音乐舞蹈、堆沙成塔、采花、斗草、骑牛、骑竹马、叠罗汉、倒立、顶竿、游泳等。

宋元 宋人将儿童视为吉祥的象征。画家创作了大量的婴戏图,描绘了儿童蹴鞠、击球、嬉水垂钓、骑竹马、舞狮子、皮影戏等场景。《三字经》《百家姓》《千字文》等传播甚广,朱熹等鸿儒硕学也加入到编写儿童读物的行列中。

明清 儿童服饰颜色鲜艳,有些儿童佩有长命锁、金手镯等。官方主张用等级秩序教育儿童,民间也有发展儿童天性的呼声。跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子均是儿童喜欢的娱乐活动。

——摘编自王子今《秦汉儿童的世界》等从材料中提取信息,自选角度拟定论题,并运用中国古代史相关知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)(12分)

【答案】论题:中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化。

从秦汉时期开始,中国古代儿童的生活就开始逐渐世俗化、娱乐化。在秦汉时期,儿童读物多为字书和儒家经典,而儿童游戏则以模仿成人行为为主,反映了当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。此外,儿童还参与了农业劳作等家务活动,这也体现了儿童生活的世俗化。到了隋唐时期,儿童与成人的区分更加明显,儿童服饰开始发生变化,不再穿着成人服装。同时,文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容,反映了儿童生活的娱乐化趋势。此外,儿童游艺活动也更加多样化,包括音乐舞蹈、杂技等,这些都是儿童娱乐生活的体现。宋元时期,儿童被视为吉祥的象征,画家创作了大量的儿童嬉戏图,描绘了儿童献物击球、嬉水垂钓等场景,这也体现了儿童生活的娱乐化。同时,儿童读物也变得更加丰富多样,包括《五字经》《百家姓》《千字文》等,这些读物不仅具有教育意义,也为儿童提供了更多的娱乐选择。到了明清时期,儿童服饰更加鲜艳,娱乐活动也更加多样化,如跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子等,这些活动都深受儿童喜爱。同时,官方和民间也开始重视儿童教育,但也强调发展儿童天性的重要性,这也体现了儿童生活的娱乐化趋势。综上所述,中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化,这既反映了当时社会的发展变化,也体现了人们对儿童生活的关注和重视。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是:古代(中国)。本题相对开放,答案言之成理即可。首先,结合材料,自选角度,拟定论题,如可从秦到清儿童的读物和游戏来看更加自由和生活化,得出观点中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化。其次,围绕观点,进行论述分析,史论结合,逻辑清晰,可概括不同时期儿童阅读书目和儿童游戏,从而分析发展趋势,如在秦汉时期,儿童读物多为字书和儒家经典,而儿童游戏则以模仿成人行为为主,反映了当时儿童与成人的界限不清晰,儿童的成人化现象严重。此外,儿童还参与了农业劳作等家务活动,这也体现了儿童生活的世俗化。到了隋唐时期,儿童与成人的区分更加明显,儿童服饰开始发生变化,不再穿着成人服装。同时,文学作品中出现了许多关于“牧童”的内容,反映了儿童生活的娱乐化趋势。此外,儿童游艺活动也更加多样化,包括音乐舞蹈、杂技等,这些都是儿童娱乐生活的体现。宋元时期,儿童被视为吉祥的象征,画家创作了大量的儿童嬉戏图,描绘了儿童献物击球、嬉水垂钓等场景,这也体现了儿童生活的娱乐化。同时,儿童读物也变得更加丰富多样,包括《五字经》《百家姓》《千字文》等,这些读物不仅具有教育意义,也为儿童提供了更多的娱乐选择。到了明清时期,儿童服饰更加鲜艳,娱乐活动也更加多样化,如跳百索、抖空竹、抽陀螺、放风筝、踢毽子等,这些活动都深受儿童喜爱。同时,官方和民间也开始重视儿童教育,但也强调发展儿童天性的重要性,这也体现了儿童生活的娱乐化趋势。最后,回扣主题,总结归纳,得出结论,中国古代儿童生活逐渐世俗化、娱乐化,这既反映了当时社会的发展变化,也体现了人们对儿童生活的关注和重视。

同课章节目录