2024届广东省高考冲刺模拟(六)历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届广东省高考冲刺模拟(六)历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 658.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-19 15:15:03 | ||

图片预览

文档简介

2024年广东高考冲刺模拟卷(六)

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.考古发现,河姆渡文化、大汶口早期文化诸遗址中的石钺(大斧)有明显的使用痕迹,而良渚文化遗址中的玉钺往往无使用痕迹,甚至不开刃。据此可推知,良渚文化( )

A.外部环境趋于稳定 B.玉钺演化为权力的象征

C.已产生了青铜工具 D.存在明显区域文化特色

2.西汉颖川太守韩延寿欲改易婚丧之风,先与地方长老商定,后由官府颁行,民众遂听令遵循。这可说明当时( )

A.社会道德伦理水平提高 B.政府注重礼法并施原则

C.民间力量增强政令效能 D.社会风气影响政治走向

3.“市令”为朝廷任命的掌管市场的长官。如表所示为北齐、北周及隋朝市令的官位品级统计情况。据此可知( )

政权 属性 官位品级

北齐 京邑市令 从七品

州市令 从八品或正九品

北周 京邑市令 正六品

隋朝 京邑市令 正八品

州市令 无品

A.北方商品经济发展滞后 B.科举冲击传统任官体系

C.政府不重视商业的管理 D.朝廷整肃官制裁汰冗员

4.敦煌莫高窟出土的大量隋唐文学写本,其内容既有描述敦煌的“乡土作品”,也有描述塞外风情的异域作品;作者既有生活在敦煌的文士、僧人,也有途经该地的各色商人。这有助于研究隋唐时期( )

A.兼容并包的时代特征 B.市民阶层的价值取向

C.敦煌文化的中心地位 D.士商杂糅的发展趋势

5.景祐三年(1036年)政府改革茶法时,召集了一批茶叶商人前来商议,“三年正月戊子,命知枢密院事李谘、参知政事蔡齐、三司使程琳、御史中丞杜衍、知制诰丁度同议茶法”“仍令召商人至三司,访以利害”。这反映了( )

A.宋代社会结构的变化 B.宋代商品经济的发展

C.商人社会地位的颠覆 D.当时行政效率的低下

6.明清时期,佛山制陶行会明确规定:凡入行者,需履行严格手续,按照行规缴纳一定的入行费;各自生产本行产品,不能混淆越界;各行有其各自产品的成型手段和煅烧规律,且每个行会有详尽的计件或定额工资条款。据此可知,佛山( )

A.出现了新的经营方式 B.形成实力雄厚的商人群体

C.陶瓷经营规范化发展 D.强化重农抑商的经济政策

7.下面材料反映出( )

史事 晚清两位官员对此事的不同看法

1876年6月英国商人未经允许而建造了吴淞铁路,后来清政府以28.5万两白银将铁路赎回并予以拆除。 郭嵩焘认为:“毁弃铁路主议何人,不可得知。闻共有七人…似此可编列‘七愚’姓名,传之后世”。

沈葆桢认为:“费钱买之,又必费钱续之,且必仍用其(列强)大…中国何从费此巨款向其购回,将来亦终于听其自造,此买而续之之害也”。

A.洋务派对兴办铁路持不同态度 B.中国交通近代化起步艰难

C.清政府的国家主权进一步丧失 D.列强的经济侵略受到遏制

8.民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶?”这反映( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可 B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心 D.地方军阀势力的庞大

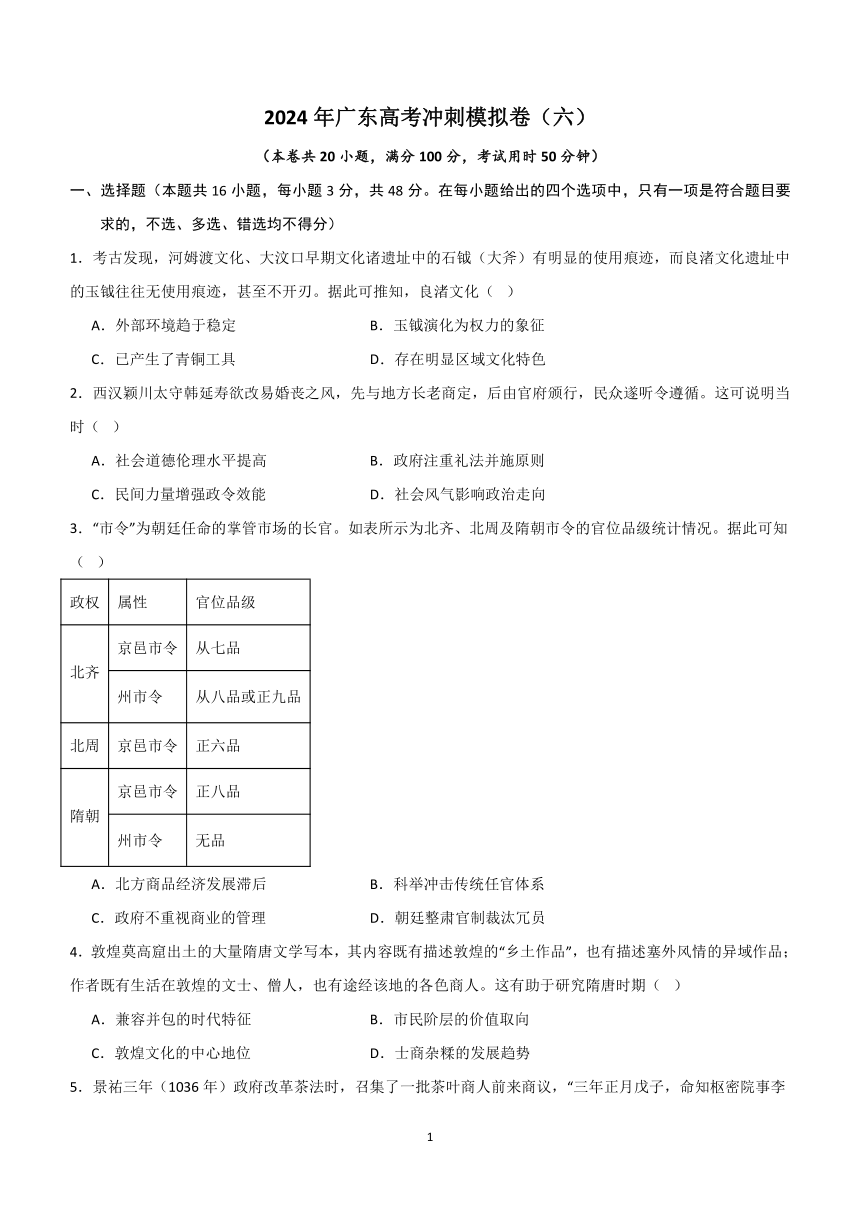

9.下图是1953年中国高等学校招考专业分类情况,这说明当时中国高等教育( )

A.满足人民精神文化诉求 B.适应国家经济发展需要

C.体现了可持续发展战略 D.彰显社会主义建设成就

10.1980年工农业总产值中,农业的比重由1978年的27.8%上升为30.8%;工业总产值中轻工业的比重由1978年的43.1%上升到47.2%。由此可知,1980年我国( )

A.国有企业改革面临严峻困难 B.重工业占比已略低于农业占比

C.城乡人民生活明显得到改善 D.农村经济改革刺激了工业发展

11.古希腊雕塑在古典时期,崇尚理想化的、英雄史诗般的均衡和静穆;在希腊化时期,则传递出强烈的悲剧色彩,隐喻着对命运无法抗拒的理解。这反映出古希腊雕塑( )

A.吸收多元文化不断发展 B.重视对民族情感的表达

C.逐步反思奴隶制度弊端 D.摆脱城邦制约自由创作

12.1438年,法国国王查理七世颁布诏令,规定国王和诸侯举荐圣职人选,教会不应反对。这反映了( )

A.教会选举的民主 B.宗教改革的影响

C.分权制衡的实践 D.王权强化的趋势

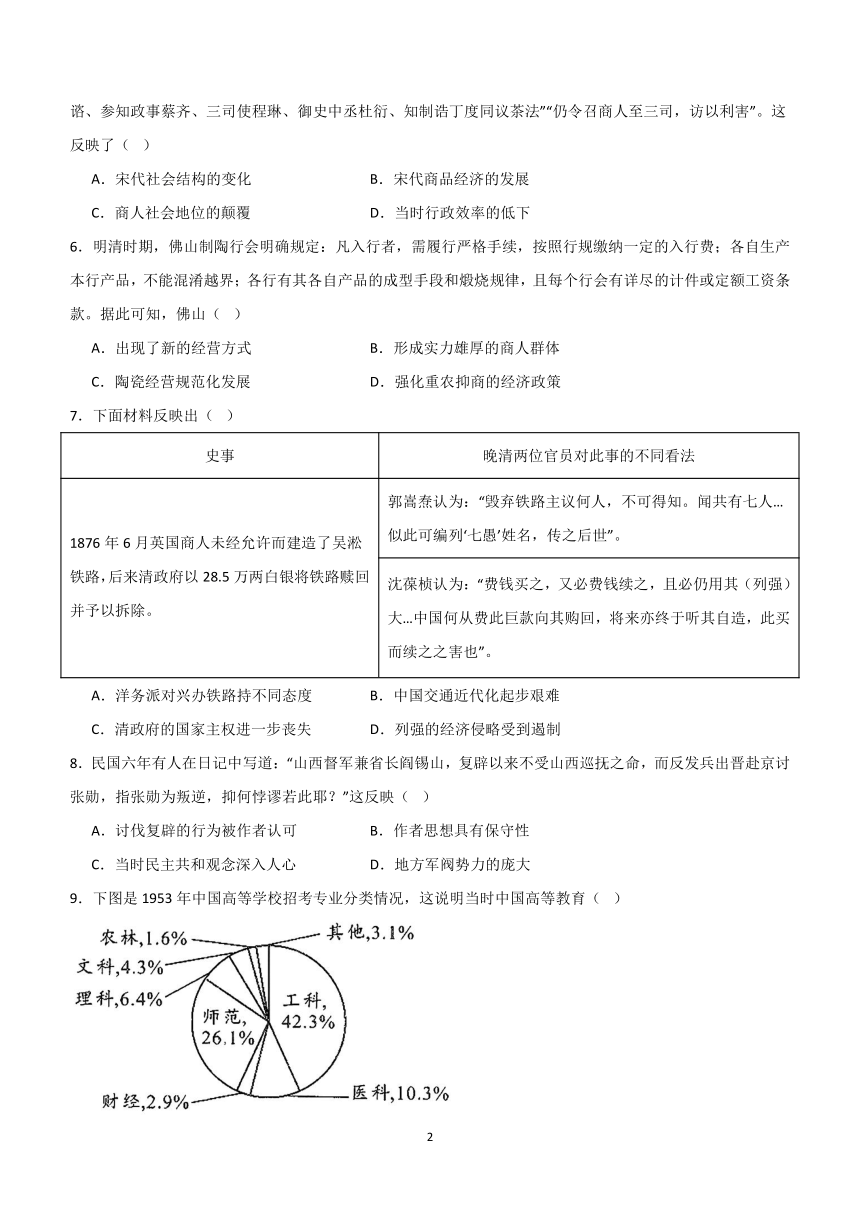

13.马拉是法国大革命时期雅各宾派的领导人,1793年被出身贵族家庭的科黛刺杀。图1和图2分别是两名法国画家创作的反映该主题的画作。两幅画所描绘的主题一致,但细节却有所不同,如对刺客科黛的形象的描绘。这表明,绘画作品作为史料

A.难以客观记载历史重大事件 B.不断重构民族的历史记忆

C.其价值取决于作者所处时代 D.不及文字史料的可信度高

14.18世纪的英国,郡选区仍延续1429年的议会法令,民众需要具备祖传的自由持有农身份且年收入40先令以上才有选举权。至19世纪初,英格兰以地产、产业来规定选举权的选邑有70个。这一现象反映出,当时英国( )

A.君主仍然掌握权力 B.民主政治亟需完善

C.贵族垄断选举权力 D.议会中心地位确立

15.在《四月提纲》中,列宁认为,革命的中心任务是夺取政权,布尔什维克要把目前的革命立即转变为社会主义革命,提出“全部政权归苏维埃”等激进口号,当时一些党组织和党员把其看作是“对于被普遍承认的马克思主义思想的背叛”。列宁主张受到争议的原因是( )

A.当时俄国迫切需要推翻专制政府

B.资产阶级临时政府未能够满足人民的要求

C.俄国具备了社会主义革命的条件

D.部分党员对如何运用马克思主义尚未厘清

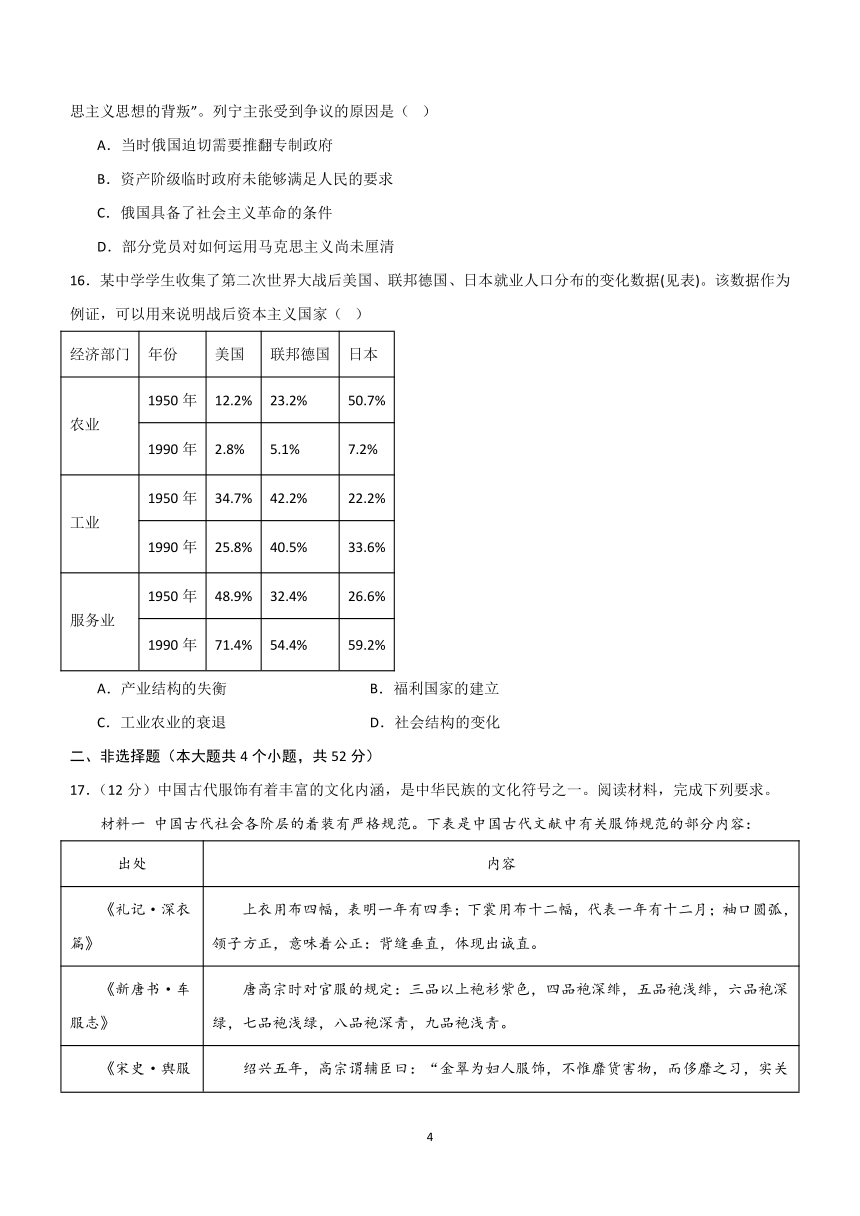

16.某中学学生收集了第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布的变化数据(见表)。该数据作为例证,可以用来说明战后资本主义国家( )

经济部门 年份 美国 联邦德国 日本

农业 1950年 12.2% 23.2% 50.7%

1990年 2.8% 5.1% 7.2%

工业 1950年 34.7% 42.2% 22.2%

1990年 25.8% 40.5% 33.6%

服务业 1950年 48.9% 32.4% 26.6%

1990年 71.4% 54.4% 59.2%

A.产业结构的失衡 B.福利国家的建立

C.工业农业的衰退 D.社会结构的变化

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

17.(12分)中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。(6分)

(2)定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。

18.(12分)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

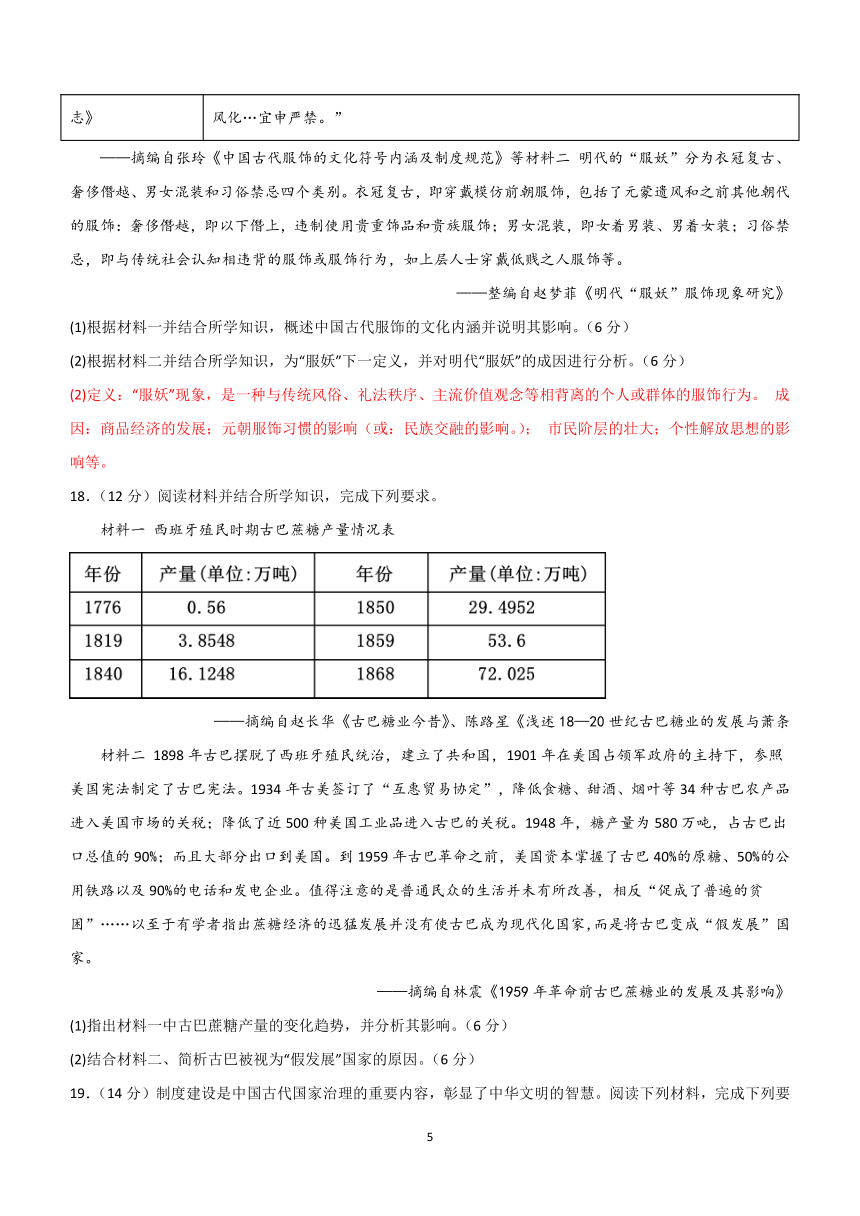

材料一 西班牙殖民时期古巴蔗糖产量情况表

——摘编自赵长华《古巴糖业今昔》、陈路星《浅述18—20世纪古巴糖业的发展与萧条

材料二 1898年古巴摆脱了西班牙殖民统治,建立了共和国,1901年在美国占领军政府的主持下,参照美国宪法制定了古巴宪法。1934年古美签订了“互惠贸易协定”,降低食糖、甜酒、烟叶等34种古巴农产品进入美国市场的关税;降低了近500种美国工业品进入古巴的关税。1948年,糖产量为580万吨,占古巴出口总值的90%;而且大部分出口到美国。到1959年古巴革命之前,美国资本掌握了古巴40%的原糖、50%的公用铁路以及90%的电话和发电企业。值得注意的是普通民众的生活并未有所改善,相反“促成了普遍的贫困”……以至于有学者指出蔗糖经济的迅猛发展并没有使古巴成为现代化国家,而是将古巴变成“假发展”国家。

——摘编自林震《1959年革命前古巴蔗糖业的发展及其影响》

(1)指出材料一中古巴蔗糖产量的变化趋势,并分析其影响。(6分)

(2)结合材料二、简析古巴被视为“假发展”国家的原因。(6分)

19.(14分)制度建设是中国古代国家治理的重要内容,彰显了中华文明的智慧。阅读下列材料,完成下列要求。

材料

中国古代历代统治者注重通过制度创新,完善国家治理。 摘编自《中国通史》

这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。 摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

(拓跋魏)国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。 摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

从材料中任意选取一个角度,围绕“制度建设”自拟一个论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,逻辑清晰)

20.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 世界十大城市,1750—1950年(单位,千人)

序号 1750 1800 1850 1900 1950

1 北京 900 北京 1100 伦敦 2320 伦敦 6480 纽约 12300

2 伦敦 676 伦敦 861 北京 1648 纽约 4242 伦敦 8860

3 君士坦丁堡 666 广州 800 巴黎 1314 巴黎 3330 东京 7547

4 巴黎 560 君士坦丁堡 570 广州 800 柏林 2424 巴黎 5900

5 江户(东京) 509 巴黎 547 君士坦丁堡 785 芝加哥 1717 上海 5406

6 广州 500 杭州 500 杭州 700 维也纳 1662 莫斯科 5100

——转引自《中国与世界社会——从18世纪到1949》(说明:上表仅摘录原表前六大城市;上表自1850年起,人口统计范围不再是城市而是城区)

请从以上表格中任选一座城市,以“之城”为题,结合所学历史知识撰写一篇城市简史的短文。(要求:概括出该城的历史文化特征、结合历史背景论述其历史变迁;观点明确,史论结合,逻辑清晰)。

2024年广东高考冲刺模拟卷(六)答案解析

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.考古发现,河姆渡文化、大汶口早期文化诸遗址中的石钺(大斧)有明显的使用痕迹,而良渚文化遗址中的玉钺往往无使用痕迹,甚至不开刃。据此可推知,良渚文化( )

A.外部环境趋于稳定 B.玉钺演化为权力的象征

C.已产生了青铜工具 D.存在明显区域文化特色

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:原始社会(中国)。依据材料概括可知:钺的功能发生了转变,由劳动生产工具变为权利的象征,主要是因为材质成为玉器且不开刃,丧失了使用功能,成为了权力的标志,B项正确;材料反映的主要是钺材质和功能的变化,无法推断外部环境,排除A项;材料未涉及青铜工具的内容,排除C项;材料河姆渡和良渚遗址地区基本相同,存在明显区域文化特色,不符合材料内容,排除D项。故选B项。

2.西汉颖川太守韩延寿欲改易婚丧之风,先与地方长老商定,后由官府颁行,民众遂听令遵循。这可说明当时( )

A.社会道德伦理水平提高 B.政府注重礼法并施原则

C.民间力量增强政令效能 D.社会风气影响政治走向

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空还是西汉时期。根据材料“先与地方长老商定,后由官府颁行,民众遂听令遵循”可知,西汉时期,民众对政府与地方长老商定的婚丧之风予以遵循,说明地方长老对基层教化起着重要作用,这有助于政府民间力量增强政令实施的效能,C项正确;材料未涉及社会道德伦理水平提高的相关信息,排除A项;材料体现不出礼法并施原则的相关内容,排除B项;材料未涉及社会风气对政治走向的影响,排除D项。故选C项。

3.“市令”为朝廷任命的掌管市场的长官。如表所示为北齐、北周及隋朝市令的官位品级统计情况。据此可知( )

政权 属性 官位品级

北齐 京邑市令 从七品

州市令 从八品或正九品

北周 京邑市令 正六品

隋朝 京邑市令 正八品

州市令 无品

A.北方商品经济发展滞后 B.科举冲击传统任官体系

C.政府不重视商业的管理 D.朝廷整肃官制裁汰冗员

【答案】C

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为古代(中国)。市令是市场管理官员,根据材料可以看出,北齐北周以及隋朝市令的品级都很低,这意味着当时的政府不重视商业管理,C项正确;市令品位较低,并不能说明当时北方的商品经济发展滞后,排除A项;隋朝创立科举制,材料中的北齐北周并未设立科举,排除B项;材料内容与整顿吏治无关,排除D项。故选C项。

4.敦煌莫高窟出土的大量隋唐文学写本,其内容既有描述敦煌的“乡土作品”,也有描述塞外风情的异域作品;作者既有生活在敦煌的文士、僧人,也有途经该地的各色商人。这有助于研究隋唐时期( )

A.兼容并包的时代特征 B.市民阶层的价值取向

C.敦煌文化的中心地位 D.士商杂糅的发展趋势

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是影响题,时空是隋唐(中国)。从材料中可以看出,敦煌莫高窟所出土的大量隋唐文学写本,其文学类型多样,作者更是多元,这充分彰显了隋唐时期兼容并包的时代特征,A项正确;文士、僧人并不属于市民阶层,排除B项;敦煌文化在当时并非居于中心地位,排除C项;材料描述的主要是敦煌出土的隋唐文学写本相关信息,未体现“士商杂糅的发展趋势”,排除D项,故选A项。

5.景祐三年(1036年)政府改革茶法时,召集了一批茶叶商人前来商议,“三年正月戊子,命知枢密院事李谘、参知政事蔡齐、三司使程琳、御史中丞杜衍、知制诰丁度同议茶法”“仍令召商人至三司,访以利害”。这反映了( )

A.宋代社会结构的变化 B.宋代商品经济的发展

C.商人社会地位的颠覆 D.当时行政效率的低下

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据设问可知是本质题。时空是宋代(中国)。据材料可知,景祐三年(1036年)政府改革茶法时,召集了一批茶叶商人前来访以利害,说明这一时期商人在一定程度上受到政府重视,而这一现象取决于宋代商品经济的发展,因此,B项正确;材料反映的是商人社会地位的提高,而不是社会结构的变化,排除A项;材料反映的是商人社会地位的提高而不是颠覆,排除C项;材料反映的是政府改革茶法时召集了一批茶叶商人前来商议这不能说明行政效率低下,排除D项。故选B项。

6.明清时期,佛山制陶行会明确规定:凡入行者,需履行严格手续,按照行规缴纳一定的入行费;各自生产本行产品,不能混淆越界;各行有其各自产品的成型手段和煅烧规律,且每个行会有详尽的计件或定额工资条款。据此可知,佛山( )

A.出现了新的经营方式 B.形成实力雄厚的商人群体

C.陶瓷经营规范化发展 D.强化重农抑商的经济政策

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是推断题。据本题时间信息可知时空是:明清时期(中国)。根据材料“凡入行者,需履行严格手续”“各自生产本行产品,不能混淆越界”“各行有其各自产品的成型手段和煅烧规律”可知当时佛山陶瓷行业入会有严格要求,陶瓷生产流程和技术有严格规定,反映了陶瓷经营规范化发展,C项正确;材料中并未提及有别于传统的经营方式,无法体现出现了新的经营方式,排除A项;材料中未提及商人群体,无法体现形成实力雄厚的商人群体,排除B项;材料中瓷器生产经营是商业的发展,无法体现强化重农抑商的经济政策,排除D项。故选C项。

7.下面材料反映出( )

史事 晚清两位官员对此事的不同看法

1876年6月英国商人未经允许而建造了吴淞铁路,后来清政府以28.5万两白银将铁路赎回并予以拆除。 郭嵩焘认为:“毁弃铁路主议何人,不可得知。闻共有七人…似此可编列‘七愚’姓名,传之后世”。

沈葆桢认为:“费钱买之,又必费钱续之,且必仍用其(列强)大…中国何从费此巨款向其购回,将来亦终于听其自造,此买而续之之害也”。

A.洋务派对兴办铁路持不同态度 B.中国交通近代化起步艰难

C.清政府的国家主权进一步丧失 D.列强的经济侵略受到遏制

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。据材料可知,对于在中国修建铁路,晚清两位官员对其产生了不同看法,阻碍了铁路在中国的修建,体现了中国交通近代化起步艰难,B项正确;洋务派对兴办铁路持不同态度是对材料的陈述,而非本质,排除A项;材料是围绕在中国修建铁路进行描述,而非国家主权丧失,排除C项;列强的经济侵略受到遏制的说法过于夸大,并且这时期西方列强进一步加强对中国的侵略,排除D项。故选B项。

8.民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶?”这反映( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可 B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心 D.地方军阀势力的庞大

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:民国六年(中国)。据材料概括得出主要结论是:民国六年还有人认为山西督军兼省长阎锡山应服从山西巡抚的统治,反对讨伐张勋复辟,说明作者仍然维护封建专制,具有保守性,B项正确;材料反映作者反对阎锡山发兵出晋赴京讨张勋,是不认可讨伐复辟的行为,排除A项;作者思想保守不能反映当时民主共和观念深入人心,排除C项;材料反映日记作者的思想保守,没有反映地方军阀势力庞大,排除D项。故选B项。

9.下图是1953年中国高等学校招考专业分类情况,这说明当时中国高等教育( )

A.满足人民精神文化诉求 B.适应国家经济发展需要

C.体现了可持续发展战略 D.彰显社会主义建设成就

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:当代中国。据材料可知,在1953年中国高等学校招考专业分类中,工科、师范、医科占有比率较高,说明在当时这些专业的人才是急需培养的,适应了国家经济建设与发展的需要,B项正确;高校招考专业分类适应了国家经济建设的需要,而非满足人民精神文化诉求,排除A项;可持续发展战略是在1995年提出的,排除C项;1953年,社会主义制度尚未建立,排除D项。故选B项。

10.1980年工农业总产值中,农业的比重由1978年的27.8%上升为30.8%;工业总产值中轻工业的比重由1978年的43.1%上升到47.2%。由此可知,1980年我国( )

A.国有企业改革面临严峻困难 B.重工业占比已略低于农业占比

C.城乡人民生活明显得到改善 D.农村经济改革刺激了工业发展

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1980年(中国)。根据材料并结合所学可知,1980年,中央发文件支持承包责任制,多数省份实行了包产到户,家庭联产承包责任制调动了农民生产的积极性,促进了农业生产的发展,而农业经济的发展推动了工业的发展,故1980年我国出现农业的比重由1978年的27.8%上升为30.8%,工业总产值中轻工业的比重由1978年的43.1%上升到47.2%,D项正确;1980年国有企业改革才开始试点,材料并未涉及国有企业改革面临的困难,排除A项;材料体现的是轻工业占比高于农业占比,重工业比重没有,不能对比,排除B项;进入20世纪90年代,城乡人民生活明显得到改善,排除C项。故选D项。

11.古希腊雕塑在古典时期,崇尚理想化的、英雄史诗般的均衡和静穆;在希腊化时期,则传递出强烈的悲剧色彩,隐喻着对命运无法抗拒的理解。这反映出古希腊雕塑( )

A.吸收多元文化不断发展 B.重视对民族情感的表达

C.逐步反思奴隶制度弊端 D.摆脱城邦制约自由创作

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:古代希腊。依据材料概括可知:不同时期故希腊雕塑风格不同,古典时期雅典民主政治的黄金时期,政治、经济繁荣,此时民众是积极的、乐观、英勇的,反映在艺术上是崇尚理想化的、英雄史诗般的均衡和静穆,而希腊化时期,受到外族入侵与压迫,民主政治衰落,社会经济遭到破坏,民众是悲观的,反映在艺术上是强烈的悲剧色彩,隐喻着对命运无法抗拒的理解,体现了民族情感的表达,B项正确;材料未反映吸收了其他地区的艺术特色,排除A项;材料艺术创作中的悲观色彩是受到外族侵略的影响而非反思奴隶制度,排除C项;材料未涉及创作是否受到制约,不能得出摆脱城邦制约自由创作,排除D项。故选B项。

12.1438年,法国国王查理七世颁布诏令,规定国王和诸侯举荐圣职人选,教会不应反对。这反映了( )

A.教会选举的民主 B.宗教改革的影响

C.分权制衡的实践 D.王权强化的趋势

【答案】D

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1438年的法国。根据材料“国王和诸侯举荐圣职人选,教会不应反对”及所学可知,该规定有利于削弱教皇权威,减少罗马教会和教皇的干涉,强化世俗王权,D项正确;材料体现不出教会选举的民主性特征,排除A项;宗教改革兴起于16世纪,与题干无关,排除B项;美国1787年宪法体现了分权制衡理论的实践,排除C项。故选D项。

13.马拉是法国大革命时期雅各宾派的领导人,1793年被出身贵族家庭的科黛刺杀。图1和图2分别是两名法国画家创作的反映该主题的画作。两幅画所描绘的主题一致,但细节却有所不同,如对刺客科黛的形象的描绘。这表明,绘画作品作为史料

A.难以客观记载历史重大事件 B.不断重构民族的历史记忆

C.其价值取决于作者所处时代 D.不及文字史料的可信度高

【答案】B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为近代(法国)。科黛刺杀马拉这一主题在不同画作中展现出不同的情感,图一中科黛形象高大,图二中的马拉和马拉的支持者成为主角,这映出两幅画作对于马拉之死的态度有明显差异,是对民族历史记忆的重构,B项正确;两幅画作对同一历史事件有不同的态度立场,这显然不是客观记载,排除A项;两幅画作的价值不是由作者所处时代决定的,排除C项;绘画作品和文字记载两者的史料价值各有优劣,没有高下之分,排除D项。故选B项。

14.18世纪的英国,郡选区仍延续1429年的议会法令,民众需要具备祖传的自由持有农身份且年收入40先令以上才有选举权。至19世纪初,英格兰以地产、产业来规定选举权的选邑有70个。这一现象反映出,当时英国( )

A.君主仍然掌握权力 B.民主政治亟需完善

C.贵族垄断选举权力 D.议会中心地位确立

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知本题是本质题,时空是19世纪初(英国)。据材料可知,18世纪英国地方的选举权制度仍延续中世纪的法令,以身份和财产作为选举权的前提,说明民主政治仍不完善,B项正确;结合所学知识可知,18世纪20年代,英国责任内阁制开始形成,国王逐渐“统而不治”,且材料中未体现国王权力,排除A项;贵族垄断选举权力的说法过于绝对,排除C项;材料中未涉及议会与国王权力的转移,排除D项,故选B项。

15.在《四月提纲》中,列宁认为,革命的中心任务是夺取政权,布尔什维克要把目前的革命立即转变为社会主义革命,提出“全部政权归苏维埃”等激进口号,当时一些党组织和党员把其看作是“对于被普遍承认的马克思主义思想的背叛”。列宁主张受到争议的原因是( )

A.当时俄国迫切需要推翻专制政府

B.资产阶级临时政府未能够满足人民的要求

C.俄国具备了社会主义革命的条件

D.部分党员对如何运用马克思主义尚未厘清

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可以得出准确时空是1917年俄国。材料反映了列宁在在《四月提纲》提出社会主义革命的主张时,当时一些党组织和党员把其看作是“对于被普遍承认的马克思主义思想的背叛”,说明当时俄国部分党员对于什么是马克思主义,怎样运用马克思主义不是很清楚,D项正确;二月革命已经推翻了专制政府,排除 A项;材料没有涉及资产阶级临时政府的信息,材料反映了列宁在《四月提纲》中提出一些主张受到争议,排除B项;材料没有分析俄国社会主义革命的历史条件,排除C项。故选 D项。

16.某中学学生收集了第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布的变化数据(见表)。该数据作为例证,可以用来说明战后资本主义国家( )

经济部门 年份 美国 联邦德国 日本

农业 1950年 12.2% 23.2% 50.7%

1990年 2.8% 5.1% 7.2%

工业 1950年 34.7% 42.2% 22.2%

1990年 25.8% 40.5% 33.6%

服务业 1950年 48.9% 32.4% 26.6%

1990年 71.4% 54.4% 59.2%

A.产业结构的失衡 B.福利国家的建立

C.工业农业的衰退 D.社会结构的变化

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:1950-1990年(世界)。根据材料可知,美国、联邦德国、日本就业人口分布农业都减少了,服务业就业人口增加了,反映了二战后随着第三次科技革命的发展,第三产业兴起并不断发展,主要资本主义国家不断实现产业的转型,服务业比重上升带来服务员就业人口增加,社会结构发生变化,D项正确;材料提及的是就业人口分布的变化,和产业结构无关,排除A项;材料未提及国家在社会福利方面的开支,和福利国家的建立无关,排除B项;工农业就业人口减少并不意味着工业农业的衰退,排除C项。故选D项。

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

17.(12分)中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。(6分)

【答案】(1)文化内涵:儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的 象征。);等级的象征(或:官员品衔的象征。);崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征。)。影响:(积极方面)有利于形成重视道德的社会风气;有助于维护社会及政治稳定;有助于塑造崇尚节俭的社会 风尚。 (消极方面)强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代中国。第一小问文化内涵:由材料一表格中“上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正;背缝垂直,体现出诚直”可得出儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的象征。);由材料一表格中“唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青”可得出等级的象征(或:官员品衔的象征。);由材料一表格中“绍兴五年,高宗谓辅臣曰:‘金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。’”可得出崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征)。

第二小问影响:根据材料结合所学,可从积极和消极两个方面回答。积极方面:服饰要求体现儒家道德标准,有利于形成重视道德的社会风气;强调等级,有助于维护社会及政治稳定;服饰崇尚节俭,有助于塑造崇尚节俭的社会风尚。 消极方面:服饰强调等级观念,强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是中国明朝。第一小问定义,根据材料二“明代的‘服妖’分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别”并结合所学可得出“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。

第二小问成因,根据所学可知,服饰现象一定程度上反映社会状况,可从经济上商品经济发展、政治上民族交融影响、社会阶层上市民阶层壮大、思想上个性解放等方面回答。根据材料“包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰”可得出元朝服饰习惯的影响,即受民族交融的影响;根据材料“男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等”等信息可知,这时期“服妖”有奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌等分类,体现了市民阶层的壮大、个性解放思想及商品经济发展的影响等。

18.(12分)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 西班牙殖民时期古巴蔗糖产量情况表

——摘编自赵长华《古巴糖业今昔》、陈路星《浅述18—20世纪古巴糖业的发展与萧条

材料二 1898年古巴摆脱了西班牙殖民统治,建立了共和国,1901年在美国占领军政府的主持下,参照美国宪法制定了古巴宪法。1934年古美签订了“互惠贸易协定”,降低食糖、甜酒、烟叶等34种古巴农产品进入美国市场的关税;降低了近500种美国工业品进入古巴的关税。1948年,糖产量为580万吨,占古巴出口总值的90%;而且大部分出口到美国。到1959年古巴革命之前,美国资本掌握了古巴40%的原糖、50%的公用铁路以及90%的电话和发电企业。值得注意的是普通民众的生活并未有所改善,相反“促成了普遍的贫困”……以至于有学者指出蔗糖经济的迅猛发展并没有使古巴成为现代化国家,而是将古巴变成“假发展”国家。

——摘编自林震《1959年革命前古巴蔗糖业的发展及其影响》

(1)指出材料一中古巴蔗糖产量的变化趋势,并分析其影响。(6分)

(2)结合材料二、简析古巴被视为“假发展”国家的原因。(6分)

【答案】(1)趋势:产量增长较快(不断增长)。

影响:推动了古巴经济的发展;为西班牙殖民者提供了丰厚的利润;造成古巴经济结构发展不良。

(2)原因:未能实现真正的主权完整,是美国的傀儡政权;民族工业受到冲击;经济结构单一;经济命脉被美国操控;民众生活贫困。

【详解】(1)本题是对比类、影响类材料分析题。时空是1776—1868年(古巴)。据材料一表格信息可得,古巴蔗糖产量产量增长较快。根据材料“西班牙殖民时期古巴蔗糖产量情况表”并结合所学知识可得,古巴蔗糖产业的发展推动了古巴经济的发展;此时古巴正处于西班牙殖民统治时期,故为西班牙殖民者提供了丰厚的利润;同时也造成了一些消极影响,例如造成古巴经济结构发展不良,结构单一。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是1898—1959年(古巴)。据材料二“糖产量为580万吨,占古巴出口总值的90%;而且大部分出口到美国”“古巴革命之前,美国资本掌握了古巴40%的原糖、50%的公用铁路以及90%的电话和发电企业”可知,古巴经济命脉被美国操控;未能实现真正的主权完整,是美国的傀儡政权;据材料二“蔗糖经济的迅猛发展并没有使古巴成为现代化国家”并结合所学可知,古巴的蔗糖经济造成经济结构单一,在美国经济的冲击之下,民族工业受到冲击,民众生活贫困。

19.(14分)制度建设是中国古代国家治理的重要内容,彰显了中华文明的智慧。阅读下列材料,完成下列要求。

材料

中国古代历代统治者注重通过制度创新,完善国家治理。 摘编自《中国通史》

这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。 摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

(拓跋魏)国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。 摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

从材料中任意选取一个角度,围绕“制度建设”自拟一个论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,逻辑清晰)

【答案】论题:中国国家制度和国家治理方面建设具有深厚的历史实践基础。

阐述:自古以来,中国的国家制度和国家治理体系持续发展、变革,呈现出成熟化、体系化的特点,具有深厚的历史实践基础。商周时期推行的分封制、宗法制等早期管理制度,使后世中国逐渐成为一个宗法社会国家,等级秩序和家国同构成为中国政治管理的显著特点。而后历经秦朝郡县制、汉初郡国并行、元朝行省制等演变,中国古代的大一统政治格局逐渐确立并走向成熟。同时,历代政府在基层社会管理和赋税制度上不断创新发展,编户齐民、三长制、租庸调制、一条鞭法等制度的推行,极大地增强了古代政权的国家治理能力,成就了数个盛世王朝,使古代中国创造出辉煌的农耕文明,并对周边国家和地区产生了深远的影响。由此可见,中国古代在国家制度和国家治理方面建设成就显著,不仅为中国的发展延续奠定了历史基础,同时也是世界政治文明的重要组成部分。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是:中国古代。首先,阅读材料,拟定论题,如由材料“注重通过制度创新,完善国家治理”、“国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。”可以拟定论题:中国国家制度和国家治理方面建设具有深厚的历史实践基础。

其次,结合中国古代政治制度、赋税制度等相关国家制度建设与社会治理相关史实阐述。在史实列举方面,侧重制度的长远性。如商周时期推行的分封制、宗法制等早期管理制度,使后世中国逐渐成为一个宗法社会国家,等级秩序和家国同构成为中国政治管理的显著特点。而后历经秦朝郡县制、汉初郡国并行、元朝行省制等演变,中国古代的大一统政治格局逐渐确立并走向成熟。也可以列举古代中国基层管理制度,如历代政府在基层社会管理和赋税制度上不断创新发展,编户齐民、三长制、租庸调制、一条鞭法等制度的推行,极大地增强了古代政权的国家治理能力,成就了数个盛世王朝,使古代中国创造出辉煌的农耕文明,并对周边国家和地区产生了深远的影响。由此可见,中国古代在国家制度和国家治理方面成就显著,不仅为中国的发展延续奠定了历史基础,同时也是世界政治文明的重要组成部分。

20.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 世界十大城市,1750—1950年(单位,千人)

序号 1750 1800 1850 1900 1950

1 北京 900 北京 1100 伦敦 2320 伦敦 6480 纽约 12300

2 伦敦 676 伦敦 861 北京 1648 纽约 4242 伦敦 8860

3 君士坦丁堡 666 广州 800 巴黎 1314 巴黎 3330 东京 7547

4 巴黎 560 君士坦丁堡 570 广州 800 柏林 2424 巴黎 5900

5 江户(东京) 509 巴黎 547 君士坦丁堡 785 芝加哥 1717 上海 5406

6 广州 500 杭州 500 杭州 700 维也纳 1662 莫斯科 5100

——转引自《中国与世界社会——从18世纪到1949》(说明:上表仅摘录原表前六大城市;上表自1850年起,人口统计范围不再是城市而是城区)

请从以上表格中任选一座城市,以“之城”为题,结合所学历史知识撰写一篇城市简史的短文。(要求:概括出该城的历史文化特征、结合历史背景论述其历史变迁;观点明确,史论结合,逻辑清晰)。

【答案】上海:开放之城

宋朝前上海还是一个名不见经传的小渔村。清朝在上海设海关,上海逐渐成为重要的沿海港口和商业贸易中心。1842年,中英签订《南京条约》,清廷被迫开放上海作为通商口岸。由于位于长江三角洲地区的出海口,并且是连接内地各省市场的通道,还具有悠久的商业文化传统,这使得上海在开埠之后迅速发展了起来,成为近代中国重要的贸易港口、工业城市、金融中心。新中国成立后,上海的发展揭开了新篇章。1978年以来,上海一直是改革开放前沿阵地。1984年上海成为开放的14个沿海城市之一。1990年中央宣布开发开放上海浦东。1992年初,邓小平到上海等地视察,发表了著名的南方谈话,推动改革开放 和社会主义现代化建设进入新阶段。2010年第41世界博览会在上海举办。2013年中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌成立。

上海应开放而生、因开放而兴,未来的发展中,上海将继续坚持开放、扩大开放,继续当好全国改革开放排头兵。

【详解】本题为论述题之历史短文撰写类,时空是古代、近代、现代中国和世界。根据题干要求,从历史上的世界十大城市中,任选一座城市,以“之城”为题,撰写一篇城市简史的短文。比如选择上海,可以“开放之城”为题,结合《南京条约》开放上海作为通商口岸、开发开放上海浦东、举办世博会等史实,论述上海应开放而生、因开放而兴的历史。如选择君士坦丁堡,可以“千年之城”为题,结合拜占庭帝国兴衰的历史,论述君士坦丁堡见证帝国兴衰、吸收融合东西文化、深刻影响欧洲的千年历史和巨大影响。如选择巴黎,可以“革命之城”为题,结合法国大革命、巴黎公社等史实,论述巴黎的革命历史和精神。

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.考古发现,河姆渡文化、大汶口早期文化诸遗址中的石钺(大斧)有明显的使用痕迹,而良渚文化遗址中的玉钺往往无使用痕迹,甚至不开刃。据此可推知,良渚文化( )

A.外部环境趋于稳定 B.玉钺演化为权力的象征

C.已产生了青铜工具 D.存在明显区域文化特色

2.西汉颖川太守韩延寿欲改易婚丧之风,先与地方长老商定,后由官府颁行,民众遂听令遵循。这可说明当时( )

A.社会道德伦理水平提高 B.政府注重礼法并施原则

C.民间力量增强政令效能 D.社会风气影响政治走向

3.“市令”为朝廷任命的掌管市场的长官。如表所示为北齐、北周及隋朝市令的官位品级统计情况。据此可知( )

政权 属性 官位品级

北齐 京邑市令 从七品

州市令 从八品或正九品

北周 京邑市令 正六品

隋朝 京邑市令 正八品

州市令 无品

A.北方商品经济发展滞后 B.科举冲击传统任官体系

C.政府不重视商业的管理 D.朝廷整肃官制裁汰冗员

4.敦煌莫高窟出土的大量隋唐文学写本,其内容既有描述敦煌的“乡土作品”,也有描述塞外风情的异域作品;作者既有生活在敦煌的文士、僧人,也有途经该地的各色商人。这有助于研究隋唐时期( )

A.兼容并包的时代特征 B.市民阶层的价值取向

C.敦煌文化的中心地位 D.士商杂糅的发展趋势

5.景祐三年(1036年)政府改革茶法时,召集了一批茶叶商人前来商议,“三年正月戊子,命知枢密院事李谘、参知政事蔡齐、三司使程琳、御史中丞杜衍、知制诰丁度同议茶法”“仍令召商人至三司,访以利害”。这反映了( )

A.宋代社会结构的变化 B.宋代商品经济的发展

C.商人社会地位的颠覆 D.当时行政效率的低下

6.明清时期,佛山制陶行会明确规定:凡入行者,需履行严格手续,按照行规缴纳一定的入行费;各自生产本行产品,不能混淆越界;各行有其各自产品的成型手段和煅烧规律,且每个行会有详尽的计件或定额工资条款。据此可知,佛山( )

A.出现了新的经营方式 B.形成实力雄厚的商人群体

C.陶瓷经营规范化发展 D.强化重农抑商的经济政策

7.下面材料反映出( )

史事 晚清两位官员对此事的不同看法

1876年6月英国商人未经允许而建造了吴淞铁路,后来清政府以28.5万两白银将铁路赎回并予以拆除。 郭嵩焘认为:“毁弃铁路主议何人,不可得知。闻共有七人…似此可编列‘七愚’姓名,传之后世”。

沈葆桢认为:“费钱买之,又必费钱续之,且必仍用其(列强)大…中国何从费此巨款向其购回,将来亦终于听其自造,此买而续之之害也”。

A.洋务派对兴办铁路持不同态度 B.中国交通近代化起步艰难

C.清政府的国家主权进一步丧失 D.列强的经济侵略受到遏制

8.民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶?”这反映( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可 B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心 D.地方军阀势力的庞大

9.下图是1953年中国高等学校招考专业分类情况,这说明当时中国高等教育( )

A.满足人民精神文化诉求 B.适应国家经济发展需要

C.体现了可持续发展战略 D.彰显社会主义建设成就

10.1980年工农业总产值中,农业的比重由1978年的27.8%上升为30.8%;工业总产值中轻工业的比重由1978年的43.1%上升到47.2%。由此可知,1980年我国( )

A.国有企业改革面临严峻困难 B.重工业占比已略低于农业占比

C.城乡人民生活明显得到改善 D.农村经济改革刺激了工业发展

11.古希腊雕塑在古典时期,崇尚理想化的、英雄史诗般的均衡和静穆;在希腊化时期,则传递出强烈的悲剧色彩,隐喻着对命运无法抗拒的理解。这反映出古希腊雕塑( )

A.吸收多元文化不断发展 B.重视对民族情感的表达

C.逐步反思奴隶制度弊端 D.摆脱城邦制约自由创作

12.1438年,法国国王查理七世颁布诏令,规定国王和诸侯举荐圣职人选,教会不应反对。这反映了( )

A.教会选举的民主 B.宗教改革的影响

C.分权制衡的实践 D.王权强化的趋势

13.马拉是法国大革命时期雅各宾派的领导人,1793年被出身贵族家庭的科黛刺杀。图1和图2分别是两名法国画家创作的反映该主题的画作。两幅画所描绘的主题一致,但细节却有所不同,如对刺客科黛的形象的描绘。这表明,绘画作品作为史料

A.难以客观记载历史重大事件 B.不断重构民族的历史记忆

C.其价值取决于作者所处时代 D.不及文字史料的可信度高

14.18世纪的英国,郡选区仍延续1429年的议会法令,民众需要具备祖传的自由持有农身份且年收入40先令以上才有选举权。至19世纪初,英格兰以地产、产业来规定选举权的选邑有70个。这一现象反映出,当时英国( )

A.君主仍然掌握权力 B.民主政治亟需完善

C.贵族垄断选举权力 D.议会中心地位确立

15.在《四月提纲》中,列宁认为,革命的中心任务是夺取政权,布尔什维克要把目前的革命立即转变为社会主义革命,提出“全部政权归苏维埃”等激进口号,当时一些党组织和党员把其看作是“对于被普遍承认的马克思主义思想的背叛”。列宁主张受到争议的原因是( )

A.当时俄国迫切需要推翻专制政府

B.资产阶级临时政府未能够满足人民的要求

C.俄国具备了社会主义革命的条件

D.部分党员对如何运用马克思主义尚未厘清

16.某中学学生收集了第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布的变化数据(见表)。该数据作为例证,可以用来说明战后资本主义国家( )

经济部门 年份 美国 联邦德国 日本

农业 1950年 12.2% 23.2% 50.7%

1990年 2.8% 5.1% 7.2%

工业 1950年 34.7% 42.2% 22.2%

1990年 25.8% 40.5% 33.6%

服务业 1950年 48.9% 32.4% 26.6%

1990年 71.4% 54.4% 59.2%

A.产业结构的失衡 B.福利国家的建立

C.工业农业的衰退 D.社会结构的变化

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

17.(12分)中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。(6分)

(2)定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。

18.(12分)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 西班牙殖民时期古巴蔗糖产量情况表

——摘编自赵长华《古巴糖业今昔》、陈路星《浅述18—20世纪古巴糖业的发展与萧条

材料二 1898年古巴摆脱了西班牙殖民统治,建立了共和国,1901年在美国占领军政府的主持下,参照美国宪法制定了古巴宪法。1934年古美签订了“互惠贸易协定”,降低食糖、甜酒、烟叶等34种古巴农产品进入美国市场的关税;降低了近500种美国工业品进入古巴的关税。1948年,糖产量为580万吨,占古巴出口总值的90%;而且大部分出口到美国。到1959年古巴革命之前,美国资本掌握了古巴40%的原糖、50%的公用铁路以及90%的电话和发电企业。值得注意的是普通民众的生活并未有所改善,相反“促成了普遍的贫困”……以至于有学者指出蔗糖经济的迅猛发展并没有使古巴成为现代化国家,而是将古巴变成“假发展”国家。

——摘编自林震《1959年革命前古巴蔗糖业的发展及其影响》

(1)指出材料一中古巴蔗糖产量的变化趋势,并分析其影响。(6分)

(2)结合材料二、简析古巴被视为“假发展”国家的原因。(6分)

19.(14分)制度建设是中国古代国家治理的重要内容,彰显了中华文明的智慧。阅读下列材料,完成下列要求。

材料

中国古代历代统治者注重通过制度创新,完善国家治理。 摘编自《中国通史》

这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。 摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

(拓跋魏)国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。 摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

从材料中任意选取一个角度,围绕“制度建设”自拟一个论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,逻辑清晰)

20.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 世界十大城市,1750—1950年(单位,千人)

序号 1750 1800 1850 1900 1950

1 北京 900 北京 1100 伦敦 2320 伦敦 6480 纽约 12300

2 伦敦 676 伦敦 861 北京 1648 纽约 4242 伦敦 8860

3 君士坦丁堡 666 广州 800 巴黎 1314 巴黎 3330 东京 7547

4 巴黎 560 君士坦丁堡 570 广州 800 柏林 2424 巴黎 5900

5 江户(东京) 509 巴黎 547 君士坦丁堡 785 芝加哥 1717 上海 5406

6 广州 500 杭州 500 杭州 700 维也纳 1662 莫斯科 5100

——转引自《中国与世界社会——从18世纪到1949》(说明:上表仅摘录原表前六大城市;上表自1850年起,人口统计范围不再是城市而是城区)

请从以上表格中任选一座城市,以“之城”为题,结合所学历史知识撰写一篇城市简史的短文。(要求:概括出该城的历史文化特征、结合历史背景论述其历史变迁;观点明确,史论结合,逻辑清晰)。

2024年广东高考冲刺模拟卷(六)答案解析

(本卷共20小题,满分100分,考试用时50分钟)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.考古发现,河姆渡文化、大汶口早期文化诸遗址中的石钺(大斧)有明显的使用痕迹,而良渚文化遗址中的玉钺往往无使用痕迹,甚至不开刃。据此可推知,良渚文化( )

A.外部环境趋于稳定 B.玉钺演化为权力的象征

C.已产生了青铜工具 D.存在明显区域文化特色

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:原始社会(中国)。依据材料概括可知:钺的功能发生了转变,由劳动生产工具变为权利的象征,主要是因为材质成为玉器且不开刃,丧失了使用功能,成为了权力的标志,B项正确;材料反映的主要是钺材质和功能的变化,无法推断外部环境,排除A项;材料未涉及青铜工具的内容,排除C项;材料河姆渡和良渚遗址地区基本相同,存在明显区域文化特色,不符合材料内容,排除D项。故选B项。

2.西汉颖川太守韩延寿欲改易婚丧之风,先与地方长老商定,后由官府颁行,民众遂听令遵循。这可说明当时( )

A.社会道德伦理水平提高 B.政府注重礼法并施原则

C.民间力量增强政令效能 D.社会风气影响政治走向

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空还是西汉时期。根据材料“先与地方长老商定,后由官府颁行,民众遂听令遵循”可知,西汉时期,民众对政府与地方长老商定的婚丧之风予以遵循,说明地方长老对基层教化起着重要作用,这有助于政府民间力量增强政令实施的效能,C项正确;材料未涉及社会道德伦理水平提高的相关信息,排除A项;材料体现不出礼法并施原则的相关内容,排除B项;材料未涉及社会风气对政治走向的影响,排除D项。故选C项。

3.“市令”为朝廷任命的掌管市场的长官。如表所示为北齐、北周及隋朝市令的官位品级统计情况。据此可知( )

政权 属性 官位品级

北齐 京邑市令 从七品

州市令 从八品或正九品

北周 京邑市令 正六品

隋朝 京邑市令 正八品

州市令 无品

A.北方商品经济发展滞后 B.科举冲击传统任官体系

C.政府不重视商业的管理 D.朝廷整肃官制裁汰冗员

【答案】C

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为古代(中国)。市令是市场管理官员,根据材料可以看出,北齐北周以及隋朝市令的品级都很低,这意味着当时的政府不重视商业管理,C项正确;市令品位较低,并不能说明当时北方的商品经济发展滞后,排除A项;隋朝创立科举制,材料中的北齐北周并未设立科举,排除B项;材料内容与整顿吏治无关,排除D项。故选C项。

4.敦煌莫高窟出土的大量隋唐文学写本,其内容既有描述敦煌的“乡土作品”,也有描述塞外风情的异域作品;作者既有生活在敦煌的文士、僧人,也有途经该地的各色商人。这有助于研究隋唐时期( )

A.兼容并包的时代特征 B.市民阶层的价值取向

C.敦煌文化的中心地位 D.士商杂糅的发展趋势

【答案】A

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是影响题,时空是隋唐(中国)。从材料中可以看出,敦煌莫高窟所出土的大量隋唐文学写本,其文学类型多样,作者更是多元,这充分彰显了隋唐时期兼容并包的时代特征,A项正确;文士、僧人并不属于市民阶层,排除B项;敦煌文化在当时并非居于中心地位,排除C项;材料描述的主要是敦煌出土的隋唐文学写本相关信息,未体现“士商杂糅的发展趋势”,排除D项,故选A项。

5.景祐三年(1036年)政府改革茶法时,召集了一批茶叶商人前来商议,“三年正月戊子,命知枢密院事李谘、参知政事蔡齐、三司使程琳、御史中丞杜衍、知制诰丁度同议茶法”“仍令召商人至三司,访以利害”。这反映了( )

A.宋代社会结构的变化 B.宋代商品经济的发展

C.商人社会地位的颠覆 D.当时行政效率的低下

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据设问可知是本质题。时空是宋代(中国)。据材料可知,景祐三年(1036年)政府改革茶法时,召集了一批茶叶商人前来访以利害,说明这一时期商人在一定程度上受到政府重视,而这一现象取决于宋代商品经济的发展,因此,B项正确;材料反映的是商人社会地位的提高,而不是社会结构的变化,排除A项;材料反映的是商人社会地位的提高而不是颠覆,排除C项;材料反映的是政府改革茶法时召集了一批茶叶商人前来商议这不能说明行政效率低下,排除D项。故选B项。

6.明清时期,佛山制陶行会明确规定:凡入行者,需履行严格手续,按照行规缴纳一定的入行费;各自生产本行产品,不能混淆越界;各行有其各自产品的成型手段和煅烧规律,且每个行会有详尽的计件或定额工资条款。据此可知,佛山( )

A.出现了新的经营方式 B.形成实力雄厚的商人群体

C.陶瓷经营规范化发展 D.强化重农抑商的经济政策

【答案】C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是推断题。据本题时间信息可知时空是:明清时期(中国)。根据材料“凡入行者,需履行严格手续”“各自生产本行产品,不能混淆越界”“各行有其各自产品的成型手段和煅烧规律”可知当时佛山陶瓷行业入会有严格要求,陶瓷生产流程和技术有严格规定,反映了陶瓷经营规范化发展,C项正确;材料中并未提及有别于传统的经营方式,无法体现出现了新的经营方式,排除A项;材料中未提及商人群体,无法体现形成实力雄厚的商人群体,排除B项;材料中瓷器生产经营是商业的发展,无法体现强化重农抑商的经济政策,排除D项。故选C项。

7.下面材料反映出( )

史事 晚清两位官员对此事的不同看法

1876年6月英国商人未经允许而建造了吴淞铁路,后来清政府以28.5万两白银将铁路赎回并予以拆除。 郭嵩焘认为:“毁弃铁路主议何人,不可得知。闻共有七人…似此可编列‘七愚’姓名,传之后世”。

沈葆桢认为:“费钱买之,又必费钱续之,且必仍用其(列强)大…中国何从费此巨款向其购回,将来亦终于听其自造,此买而续之之害也”。

A.洋务派对兴办铁路持不同态度 B.中国交通近代化起步艰难

C.清政府的国家主权进一步丧失 D.列强的经济侵略受到遏制

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。据材料可知,对于在中国修建铁路,晚清两位官员对其产生了不同看法,阻碍了铁路在中国的修建,体现了中国交通近代化起步艰难,B项正确;洋务派对兴办铁路持不同态度是对材料的陈述,而非本质,排除A项;材料是围绕在中国修建铁路进行描述,而非国家主权丧失,排除C项;列强的经济侵略受到遏制的说法过于夸大,并且这时期西方列强进一步加强对中国的侵略,排除D项。故选B项。

8.民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶?”这反映( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可 B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心 D.地方军阀势力的庞大

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:民国六年(中国)。据材料概括得出主要结论是:民国六年还有人认为山西督军兼省长阎锡山应服从山西巡抚的统治,反对讨伐张勋复辟,说明作者仍然维护封建专制,具有保守性,B项正确;材料反映作者反对阎锡山发兵出晋赴京讨张勋,是不认可讨伐复辟的行为,排除A项;作者思想保守不能反映当时民主共和观念深入人心,排除C项;材料反映日记作者的思想保守,没有反映地方军阀势力庞大,排除D项。故选B项。

9.下图是1953年中国高等学校招考专业分类情况,这说明当时中国高等教育( )

A.满足人民精神文化诉求 B.适应国家经济发展需要

C.体现了可持续发展战略 D.彰显社会主义建设成就

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:当代中国。据材料可知,在1953年中国高等学校招考专业分类中,工科、师范、医科占有比率较高,说明在当时这些专业的人才是急需培养的,适应了国家经济建设与发展的需要,B项正确;高校招考专业分类适应了国家经济建设的需要,而非满足人民精神文化诉求,排除A项;可持续发展战略是在1995年提出的,排除C项;1953年,社会主义制度尚未建立,排除D项。故选B项。

10.1980年工农业总产值中,农业的比重由1978年的27.8%上升为30.8%;工业总产值中轻工业的比重由1978年的43.1%上升到47.2%。由此可知,1980年我国( )

A.国有企业改革面临严峻困难 B.重工业占比已略低于农业占比

C.城乡人民生活明显得到改善 D.农村经济改革刺激了工业发展

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1980年(中国)。根据材料并结合所学可知,1980年,中央发文件支持承包责任制,多数省份实行了包产到户,家庭联产承包责任制调动了农民生产的积极性,促进了农业生产的发展,而农业经济的发展推动了工业的发展,故1980年我国出现农业的比重由1978年的27.8%上升为30.8%,工业总产值中轻工业的比重由1978年的43.1%上升到47.2%,D项正确;1980年国有企业改革才开始试点,材料并未涉及国有企业改革面临的困难,排除A项;材料体现的是轻工业占比高于农业占比,重工业比重没有,不能对比,排除B项;进入20世纪90年代,城乡人民生活明显得到改善,排除C项。故选D项。

11.古希腊雕塑在古典时期,崇尚理想化的、英雄史诗般的均衡和静穆;在希腊化时期,则传递出强烈的悲剧色彩,隐喻着对命运无法抗拒的理解。这反映出古希腊雕塑( )

A.吸收多元文化不断发展 B.重视对民族情感的表达

C.逐步反思奴隶制度弊端 D.摆脱城邦制约自由创作

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:古代希腊。依据材料概括可知:不同时期故希腊雕塑风格不同,古典时期雅典民主政治的黄金时期,政治、经济繁荣,此时民众是积极的、乐观、英勇的,反映在艺术上是崇尚理想化的、英雄史诗般的均衡和静穆,而希腊化时期,受到外族入侵与压迫,民主政治衰落,社会经济遭到破坏,民众是悲观的,反映在艺术上是强烈的悲剧色彩,隐喻着对命运无法抗拒的理解,体现了民族情感的表达,B项正确;材料未反映吸收了其他地区的艺术特色,排除A项;材料艺术创作中的悲观色彩是受到外族侵略的影响而非反思奴隶制度,排除C项;材料未涉及创作是否受到制约,不能得出摆脱城邦制约自由创作,排除D项。故选B项。

12.1438年,法国国王查理七世颁布诏令,规定国王和诸侯举荐圣职人选,教会不应反对。这反映了( )

A.教会选举的民主 B.宗教改革的影响

C.分权制衡的实践 D.王权强化的趋势

【答案】D

【详解】本题是单类型单项型选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1438年的法国。根据材料“国王和诸侯举荐圣职人选,教会不应反对”及所学可知,该规定有利于削弱教皇权威,减少罗马教会和教皇的干涉,强化世俗王权,D项正确;材料体现不出教会选举的民主性特征,排除A项;宗教改革兴起于16世纪,与题干无关,排除B项;美国1787年宪法体现了分权制衡理论的实践,排除C项。故选D项。

13.马拉是法国大革命时期雅各宾派的领导人,1793年被出身贵族家庭的科黛刺杀。图1和图2分别是两名法国画家创作的反映该主题的画作。两幅画所描绘的主题一致,但细节却有所不同,如对刺客科黛的形象的描绘。这表明,绘画作品作为史料

A.难以客观记载历史重大事件 B.不断重构民族的历史记忆

C.其价值取决于作者所处时代 D.不及文字史料的可信度高

【答案】B

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是本质题。时空范围为近代(法国)。科黛刺杀马拉这一主题在不同画作中展现出不同的情感,图一中科黛形象高大,图二中的马拉和马拉的支持者成为主角,这映出两幅画作对于马拉之死的态度有明显差异,是对民族历史记忆的重构,B项正确;两幅画作对同一历史事件有不同的态度立场,这显然不是客观记载,排除A项;两幅画作的价值不是由作者所处时代决定的,排除C项;绘画作品和文字记载两者的史料价值各有优劣,没有高下之分,排除D项。故选B项。

14.18世纪的英国,郡选区仍延续1429年的议会法令,民众需要具备祖传的自由持有农身份且年收入40先令以上才有选举权。至19世纪初,英格兰以地产、产业来规定选举权的选邑有70个。这一现象反映出,当时英国( )

A.君主仍然掌握权力 B.民主政治亟需完善

C.贵族垄断选举权力 D.议会中心地位确立

【答案】B

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知本题是本质题,时空是19世纪初(英国)。据材料可知,18世纪英国地方的选举权制度仍延续中世纪的法令,以身份和财产作为选举权的前提,说明民主政治仍不完善,B项正确;结合所学知识可知,18世纪20年代,英国责任内阁制开始形成,国王逐渐“统而不治”,且材料中未体现国王权力,排除A项;贵族垄断选举权力的说法过于绝对,排除C项;材料中未涉及议会与国王权力的转移,排除D项,故选B项。

15.在《四月提纲》中,列宁认为,革命的中心任务是夺取政权,布尔什维克要把目前的革命立即转变为社会主义革命,提出“全部政权归苏维埃”等激进口号,当时一些党组织和党员把其看作是“对于被普遍承认的马克思主义思想的背叛”。列宁主张受到争议的原因是( )

A.当时俄国迫切需要推翻专制政府

B.资产阶级临时政府未能够满足人民的要求

C.俄国具备了社会主义革命的条件

D.部分党员对如何运用马克思主义尚未厘清

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可以得出准确时空是1917年俄国。材料反映了列宁在在《四月提纲》提出社会主义革命的主张时,当时一些党组织和党员把其看作是“对于被普遍承认的马克思主义思想的背叛”,说明当时俄国部分党员对于什么是马克思主义,怎样运用马克思主义不是很清楚,D项正确;二月革命已经推翻了专制政府,排除 A项;材料没有涉及资产阶级临时政府的信息,材料反映了列宁在《四月提纲》中提出一些主张受到争议,排除B项;材料没有分析俄国社会主义革命的历史条件,排除C项。故选 D项。

16.某中学学生收集了第二次世界大战后美国、联邦德国、日本就业人口分布的变化数据(见表)。该数据作为例证,可以用来说明战后资本主义国家( )

经济部门 年份 美国 联邦德国 日本

农业 1950年 12.2% 23.2% 50.7%

1990年 2.8% 5.1% 7.2%

工业 1950年 34.7% 42.2% 22.2%

1990年 25.8% 40.5% 33.6%

服务业 1950年 48.9% 32.4% 26.6%

1990年 71.4% 54.4% 59.2%

A.产业结构的失衡 B.福利国家的建立

C.工业农业的衰退 D.社会结构的变化

【答案】D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:1950-1990年(世界)。根据材料可知,美国、联邦德国、日本就业人口分布农业都减少了,服务业就业人口增加了,反映了二战后随着第三次科技革命的发展,第三产业兴起并不断发展,主要资本主义国家不断实现产业的转型,服务业比重上升带来服务员就业人口增加,社会结构发生变化,D项正确;材料提及的是就业人口分布的变化,和产业结构无关,排除A项;材料未提及国家在社会福利方面的开支,和福利国家的建立无关,排除B项;工农业就业人口减少并不意味着工业农业的衰退,排除C项。故选D项。

二、非选择题(本大题共4个小题,共52分)

17.(12分)中国古代服饰有着丰富的文化内涵,是中华民族的文化符号之一。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代社会各阶层的着装有严格规范。下表是中国古代文献中有关服饰规范的部分内容:

出处 内容

《礼记·深衣篇》 上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正:背缝垂直,体现出诚直。

《新唐书·车服志》 唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青。

《宋史·舆服志》 绍兴五年,高宗谓辅臣曰:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。”

——摘编自张玲《中国古代服饰的文化符号内涵及制度规范》等材料二 明代的“服妖”分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别。衣冠复古,即穿戴模仿前朝服饰,包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰:奢侈僭越,即以下僭上,违制使用贵重饰品和贵族服饰;男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等。

——整编自赵梦菲《明代“服妖”服饰现象研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述中国古代服饰的文化内涵并说明其影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,为“服妖”下一定义,并对明代“服妖”的成因进行分析。(6分)

【答案】(1)文化内涵:儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的 象征。);等级的象征(或:官员品衔的象征。);崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征。)。影响:(积极方面)有利于形成重视道德的社会风气;有助于维护社会及政治稳定;有助于塑造崇尚节俭的社会 风尚。 (消极方面)强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)定义:“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。 成因:商品经济的发展;元朝服饰习惯的影响(或:民族交融的影响。); 市民阶层的壮大;个性解放思想的影响等。

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是古代中国。第一小问文化内涵:由材料一表格中“上衣用布四幅,表明一年有四季;下裳用布十二幅,代表一年有十二月;袖口圆弧,领子方正,意味着公正;背缝垂直,体现出诚直”可得出儒家道德标准的象征(或:四时秩序的象征;人与自然和谐、天人合一的象征;公正诚直的象征。);由材料一表格中“唐高宗时对官服的规定:三品以上袍衫紫色,四品袍深绯,五品袍浅绯,六品袍深绿,七品袍浅绿,八品袍深青,九品袍浅青”可得出等级的象征(或:官员品衔的象征。);由材料一表格中“绍兴五年,高宗谓辅臣曰:‘金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化…宜申严禁。’”可得出崇尚节俭的价值观的象征(或:主流价值观的象征)。

第二小问影响:根据材料结合所学,可从积极和消极两个方面回答。积极方面:服饰要求体现儒家道德标准,有利于形成重视道德的社会风气;强调等级,有助于维护社会及政治稳定;服饰崇尚节俭,有助于塑造崇尚节俭的社会风尚。 消极方面:服饰强调等级观念,强化等级秩序;强化了等级尊秩序,束缚了人们的思想。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是中国明朝。第一小问定义,根据材料二“明代的‘服妖’分为衣冠复古、奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌四个类别”并结合所学可得出“服妖”现象,是一种与传统风俗、礼法秩序、主流价值观念等相背离的个人或群体的服饰行为。

第二小问成因,根据所学可知,服饰现象一定程度上反映社会状况,可从经济上商品经济发展、政治上民族交融影响、社会阶层上市民阶层壮大、思想上个性解放等方面回答。根据材料“包括了元蒙遗风和之前其他朝代的服饰”可得出元朝服饰习惯的影响,即受民族交融的影响;根据材料“男女混装,即女着男装、男着女装;习俗禁忌,即与传统社会认知相违背的服饰或服饰行为,如上层人士穿戴低贱之人服饰等”等信息可知,这时期“服妖”有奢侈僭越、男女混装和习俗禁忌等分类,体现了市民阶层的壮大、个性解放思想及商品经济发展的影响等。

18.(12分)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 西班牙殖民时期古巴蔗糖产量情况表

——摘编自赵长华《古巴糖业今昔》、陈路星《浅述18—20世纪古巴糖业的发展与萧条

材料二 1898年古巴摆脱了西班牙殖民统治,建立了共和国,1901年在美国占领军政府的主持下,参照美国宪法制定了古巴宪法。1934年古美签订了“互惠贸易协定”,降低食糖、甜酒、烟叶等34种古巴农产品进入美国市场的关税;降低了近500种美国工业品进入古巴的关税。1948年,糖产量为580万吨,占古巴出口总值的90%;而且大部分出口到美国。到1959年古巴革命之前,美国资本掌握了古巴40%的原糖、50%的公用铁路以及90%的电话和发电企业。值得注意的是普通民众的生活并未有所改善,相反“促成了普遍的贫困”……以至于有学者指出蔗糖经济的迅猛发展并没有使古巴成为现代化国家,而是将古巴变成“假发展”国家。

——摘编自林震《1959年革命前古巴蔗糖业的发展及其影响》

(1)指出材料一中古巴蔗糖产量的变化趋势,并分析其影响。(6分)

(2)结合材料二、简析古巴被视为“假发展”国家的原因。(6分)

【答案】(1)趋势:产量增长较快(不断增长)。

影响:推动了古巴经济的发展;为西班牙殖民者提供了丰厚的利润;造成古巴经济结构发展不良。

(2)原因:未能实现真正的主权完整,是美国的傀儡政权;民族工业受到冲击;经济结构单一;经济命脉被美国操控;民众生活贫困。

【详解】(1)本题是对比类、影响类材料分析题。时空是1776—1868年(古巴)。据材料一表格信息可得,古巴蔗糖产量产量增长较快。根据材料“西班牙殖民时期古巴蔗糖产量情况表”并结合所学知识可得,古巴蔗糖产业的发展推动了古巴经济的发展;此时古巴正处于西班牙殖民统治时期,故为西班牙殖民者提供了丰厚的利润;同时也造成了一些消极影响,例如造成古巴经济结构发展不良,结构单一。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是1898—1959年(古巴)。据材料二“糖产量为580万吨,占古巴出口总值的90%;而且大部分出口到美国”“古巴革命之前,美国资本掌握了古巴40%的原糖、50%的公用铁路以及90%的电话和发电企业”可知,古巴经济命脉被美国操控;未能实现真正的主权完整,是美国的傀儡政权;据材料二“蔗糖经济的迅猛发展并没有使古巴成为现代化国家”并结合所学可知,古巴的蔗糖经济造成经济结构单一,在美国经济的冲击之下,民族工业受到冲击,民众生活贫困。

19.(14分)制度建设是中国古代国家治理的重要内容,彰显了中华文明的智慧。阅读下列材料,完成下列要求。

材料

中国古代历代统治者注重通过制度创新,完善国家治理。 摘编自《中国通史》

这套国家制度和国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。 摘编自李国强《我国国家制度和国家治理体系的深厚历史底蕴》

(拓跋魏)国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。 摘自1913年《共和国教科书·本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

从材料中任意选取一个角度,围绕“制度建设”自拟一个论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,逻辑清晰)

【答案】论题:中国国家制度和国家治理方面建设具有深厚的历史实践基础。

阐述:自古以来,中国的国家制度和国家治理体系持续发展、变革,呈现出成熟化、体系化的特点,具有深厚的历史实践基础。商周时期推行的分封制、宗法制等早期管理制度,使后世中国逐渐成为一个宗法社会国家,等级秩序和家国同构成为中国政治管理的显著特点。而后历经秦朝郡县制、汉初郡国并行、元朝行省制等演变,中国古代的大一统政治格局逐渐确立并走向成熟。同时,历代政府在基层社会管理和赋税制度上不断创新发展,编户齐民、三长制、租庸调制、一条鞭法等制度的推行,极大地增强了古代政权的国家治理能力,成就了数个盛世王朝,使古代中国创造出辉煌的农耕文明,并对周边国家和地区产生了深远的影响。由此可见,中国古代在国家制度和国家治理方面建设成就显著,不仅为中国的发展延续奠定了历史基础,同时也是世界政治文明的重要组成部分。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是:中国古代。首先,阅读材料,拟定论题,如由材料“注重通过制度创新,完善国家治理”、“国家治理体系历经数千年,各项制度既前后相继、互为关联,又不断发展、持续变革。”可以拟定论题:中国国家制度和国家治理方面建设具有深厚的历史实践基础。

其次,结合中国古代政治制度、赋税制度等相关国家制度建设与社会治理相关史实阐述。在史实列举方面,侧重制度的长远性。如商周时期推行的分封制、宗法制等早期管理制度,使后世中国逐渐成为一个宗法社会国家,等级秩序和家国同构成为中国政治管理的显著特点。而后历经秦朝郡县制、汉初郡国并行、元朝行省制等演变,中国古代的大一统政治格局逐渐确立并走向成熟。也可以列举古代中国基层管理制度,如历代政府在基层社会管理和赋税制度上不断创新发展,编户齐民、三长制、租庸调制、一条鞭法等制度的推行,极大地增强了古代政权的国家治理能力,成就了数个盛世王朝,使古代中国创造出辉煌的农耕文明,并对周边国家和地区产生了深远的影响。由此可见,中国古代在国家制度和国家治理方面成就显著,不仅为中国的发展延续奠定了历史基础,同时也是世界政治文明的重要组成部分。

20.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 世界十大城市,1750—1950年(单位,千人)

序号 1750 1800 1850 1900 1950

1 北京 900 北京 1100 伦敦 2320 伦敦 6480 纽约 12300

2 伦敦 676 伦敦 861 北京 1648 纽约 4242 伦敦 8860

3 君士坦丁堡 666 广州 800 巴黎 1314 巴黎 3330 东京 7547

4 巴黎 560 君士坦丁堡 570 广州 800 柏林 2424 巴黎 5900

5 江户(东京) 509 巴黎 547 君士坦丁堡 785 芝加哥 1717 上海 5406

6 广州 500 杭州 500 杭州 700 维也纳 1662 莫斯科 5100

——转引自《中国与世界社会——从18世纪到1949》(说明:上表仅摘录原表前六大城市;上表自1850年起,人口统计范围不再是城市而是城区)

请从以上表格中任选一座城市,以“之城”为题,结合所学历史知识撰写一篇城市简史的短文。(要求:概括出该城的历史文化特征、结合历史背景论述其历史变迁;观点明确,史论结合,逻辑清晰)。

【答案】上海:开放之城

宋朝前上海还是一个名不见经传的小渔村。清朝在上海设海关,上海逐渐成为重要的沿海港口和商业贸易中心。1842年,中英签订《南京条约》,清廷被迫开放上海作为通商口岸。由于位于长江三角洲地区的出海口,并且是连接内地各省市场的通道,还具有悠久的商业文化传统,这使得上海在开埠之后迅速发展了起来,成为近代中国重要的贸易港口、工业城市、金融中心。新中国成立后,上海的发展揭开了新篇章。1978年以来,上海一直是改革开放前沿阵地。1984年上海成为开放的14个沿海城市之一。1990年中央宣布开发开放上海浦东。1992年初,邓小平到上海等地视察,发表了著名的南方谈话,推动改革开放 和社会主义现代化建设进入新阶段。2010年第41世界博览会在上海举办。2013年中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌成立。

上海应开放而生、因开放而兴,未来的发展中,上海将继续坚持开放、扩大开放,继续当好全国改革开放排头兵。

【详解】本题为论述题之历史短文撰写类,时空是古代、近代、现代中国和世界。根据题干要求,从历史上的世界十大城市中,任选一座城市,以“之城”为题,撰写一篇城市简史的短文。比如选择上海,可以“开放之城”为题,结合《南京条约》开放上海作为通商口岸、开发开放上海浦东、举办世博会等史实,论述上海应开放而生、因开放而兴的历史。如选择君士坦丁堡,可以“千年之城”为题,结合拜占庭帝国兴衰的历史,论述君士坦丁堡见证帝国兴衰、吸收融合东西文化、深刻影响欧洲的千年历史和巨大影响。如选择巴黎,可以“革命之城”为题,结合法国大革命、巴黎公社等史实,论述巴黎的革命历史和精神。

同课章节目录