高中地理人教版(2019)必修一2.1大气的组成和垂直分层(共25张ppt)课件

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)必修一2.1大气的组成和垂直分层(共25张ppt)课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-19 14:49:35 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

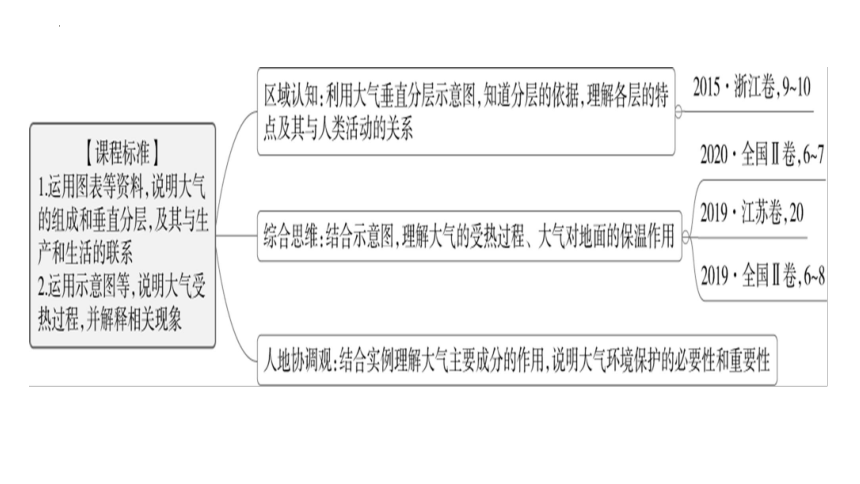

大气的组成和垂直分层

新人教版 必修一 第二章 地球上的大气 第一节

01

大气的组成

Atmospheric composition

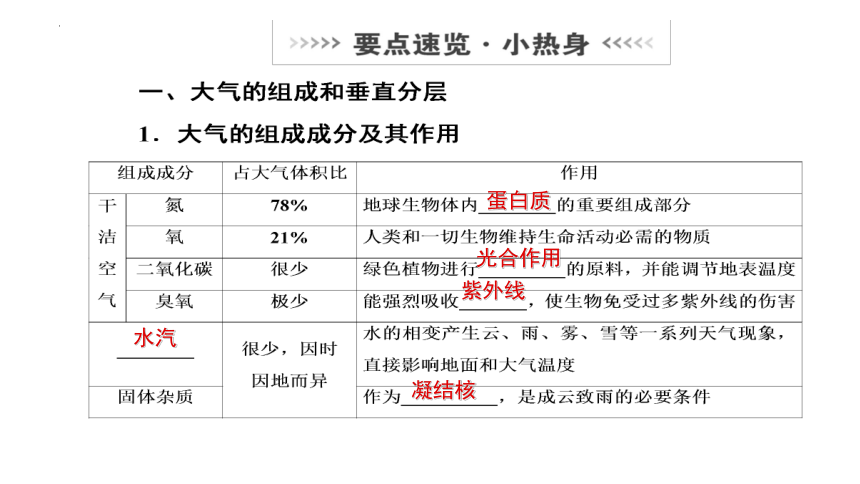

蛋白质

光合作用

紫外线

水汽

凝结核

02

大气的垂直分层

Vertical stratification of the atmosphere

12km

50km

3000km

对流层

平流层

高层大气

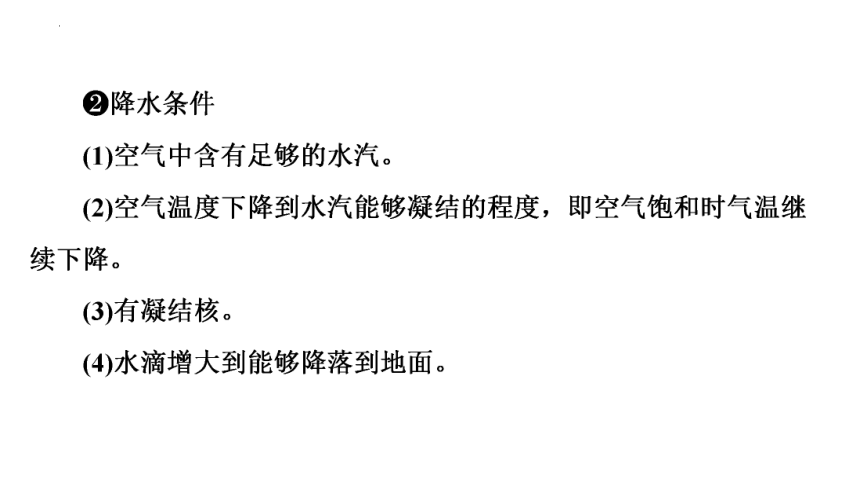

分层依据

垂直方向上温度、成分、密度等物理性质和大气运动状况。

对流层

平流层

高层大气

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

600

1000

800

400

海拔/千米

温度/℃

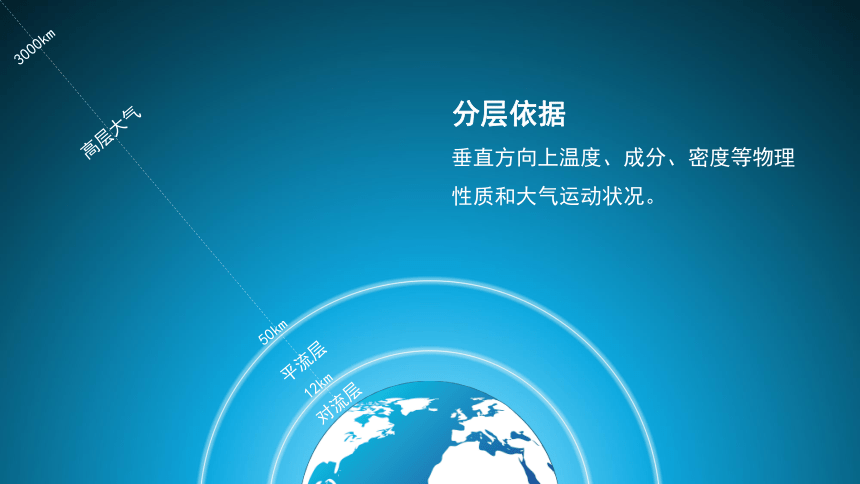

对流层

厚度:随纬度、季节而变化

高纬地区

8~9km

中纬地区

10~12km

低纬地区

17~18km

夏季>冬季

特点:

约100米/0.6℃

容易成云致雨

气温随高度的升高而降低;

1

具有剧烈的对流运动;

2

对流层

平流层

高层大气

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

600

1000

800

400

海拔/千米

温度/℃

平流层

厚度:平流层顶→50~55km

高纬地区

8~9km

中纬地区

10~12km

低纬地区

17~18km

特点:

臭氧吸收太阳紫外线导致气温升高

无云、雨现象,能见度好,适宜飞行

气温随高度的升高而升高;

1

气流以水平运动为主;

2

对流层

平流层

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

600

1000

800

400

海拔/千米

温度/℃

高层大气

厚度:对流层顶→2000~3000km

高纬地区

8~9km

中纬地区

10~12km

低纬地区

17~18km

特点:

能反射无线电波,影响无线电通讯

气温随高度的升高先降后升;

1

有流星现象(80~120km高空);

2

有电离层(80~500km高空);

3

高层大气

垂直分层 高度范围 主要特点 与人类关系

对流层 因纬度而异: 低纬17~18km 中纬10~12km 高纬8~9km ①气温随高度的增加而降低 ②空气对流运动显著 ③天气现象复杂多变 ①与人类关系最为密切,人类就生存在对流层底部

②各种天气现象发生在对流层

平流层 自对流层顶至50~55km高度 ①气温随高度增加而增加(臭氧大量吸收紫外线增温) ②气流以水平运动为主 ①臭氧大量吸收太阳紫外线(被誉为“地球生命的保护伞”)

②气流平稳,有利于高空飞行

高层大气 平流层顶到大气上界 ①气压很低,密度很小 ②在80~500千米的高空有若干电离层 电离层能反射短波无线电波,对无线电通信有重要作用

对比小结

巩固练习

右图为“地球大气的垂直分层图(部分)”,据图完成1~3 题。

1.①②③④四条曲线中,正确表示图示大气层气温垂直分布情况的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.影响该大气层气温垂直变化的主要因素是( )

A.地面辐射 B.CO2 气体

C.臭氧气体 D.人类活动

3.有关该大气层的正确叙述有( )

A.有电离层,对无线电通讯有重要作用

B.天气晴朗,对流旺盛,有利于高空飞行

C.上部冷下部热,空气以平流运动为主

D.顶部与底部的气温相差约 50℃左右

A

C

D

太阳辐射

地面辐射

地面增温

大气增温

吸收

大气逆辐射

--考点一考点二考点三考点一 大气热力作用的应用1.分析温室气体对全球气候变暖的影响温室气体排放增多→大气吸收地面辐射增多→大气逆辐射增强,保温作用增强→气温升高,全球气候变暖2.解释农业生产中的一些技术措施(1)我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜。(2)深秋利用烟雾防霜冻。(3)温室内增加二氧化碳,不仅可以增强光合作用,还能提高温度。(4)干旱半干旱地区果园中铺鹅卵石不但能减少土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。--考点一考点二考点三3.利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能丰富与否(1)高海拔地区。地势高→空气稀薄→大气的削弱作用弱→太阳能丰富(2)内陆地区。(3)四川盆地。--考点一考点二考点三4.根据大气受热过程原理,分析昼夜温差大小

大气的组成和垂直分层

新人教版 必修一 第二章 地球上的大气 第一节

01

大气的组成

Atmospheric composition

蛋白质

光合作用

紫外线

水汽

凝结核

02

大气的垂直分层

Vertical stratification of the atmosphere

12km

50km

3000km

对流层

平流层

高层大气

分层依据

垂直方向上温度、成分、密度等物理性质和大气运动状况。

对流层

平流层

高层大气

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

600

1000

800

400

海拔/千米

温度/℃

对流层

厚度:随纬度、季节而变化

高纬地区

8~9km

中纬地区

10~12km

低纬地区

17~18km

夏季>冬季

特点:

约100米/0.6℃

容易成云致雨

气温随高度的升高而降低;

1

具有剧烈的对流运动;

2

对流层

平流层

高层大气

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

600

1000

800

400

海拔/千米

温度/℃

平流层

厚度:平流层顶→50~55km

高纬地区

8~9km

中纬地区

10~12km

低纬地区

17~18km

特点:

臭氧吸收太阳紫外线导致气温升高

无云、雨现象,能见度好,适宜飞行

气温随高度的升高而升高;

1

气流以水平运动为主;

2

对流层

平流层

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

600

1000

800

400

海拔/千米

温度/℃

高层大气

厚度:对流层顶→2000~3000km

高纬地区

8~9km

中纬地区

10~12km

低纬地区

17~18km

特点:

能反射无线电波,影响无线电通讯

气温随高度的升高先降后升;

1

有流星现象(80~120km高空);

2

有电离层(80~500km高空);

3

高层大气

垂直分层 高度范围 主要特点 与人类关系

对流层 因纬度而异: 低纬17~18km 中纬10~12km 高纬8~9km ①气温随高度的增加而降低 ②空气对流运动显著 ③天气现象复杂多变 ①与人类关系最为密切,人类就生存在对流层底部

②各种天气现象发生在对流层

平流层 自对流层顶至50~55km高度 ①气温随高度增加而增加(臭氧大量吸收紫外线增温) ②气流以水平运动为主 ①臭氧大量吸收太阳紫外线(被誉为“地球生命的保护伞”)

②气流平稳,有利于高空飞行

高层大气 平流层顶到大气上界 ①气压很低,密度很小 ②在80~500千米的高空有若干电离层 电离层能反射短波无线电波,对无线电通信有重要作用

对比小结

巩固练习

右图为“地球大气的垂直分层图(部分)”,据图完成1~3 题。

1.①②③④四条曲线中,正确表示图示大气层气温垂直分布情况的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2.影响该大气层气温垂直变化的主要因素是( )

A.地面辐射 B.CO2 气体

C.臭氧气体 D.人类活动

3.有关该大气层的正确叙述有( )

A.有电离层,对无线电通讯有重要作用

B.天气晴朗,对流旺盛,有利于高空飞行

C.上部冷下部热,空气以平流运动为主

D.顶部与底部的气温相差约 50℃左右

A

C

D

太阳辐射

地面辐射

地面增温

大气增温

吸收

大气逆辐射

--考点一考点二考点三考点一 大气热力作用的应用1.分析温室气体对全球气候变暖的影响温室气体排放增多→大气吸收地面辐射增多→大气逆辐射增强,保温作用增强→气温升高,全球气候变暖2.解释农业生产中的一些技术措施(1)我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜。(2)深秋利用烟雾防霜冻。(3)温室内增加二氧化碳,不仅可以增强光合作用,还能提高温度。(4)干旱半干旱地区果园中铺鹅卵石不但能减少土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果的糖分积累等。--考点一考点二考点三3.利用大气的削弱作用原理分析某一地区太阳能丰富与否(1)高海拔地区。地势高→空气稀薄→大气的削弱作用弱→太阳能丰富(2)内陆地区。(3)四川盆地。--考点一考点二考点三4.根据大气受热过程原理,分析昼夜温差大小

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里