5.2《边城》(节选) 课件(共27张PPT) 2023-2024学年高一语文统编版选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.2《边城》(节选) 课件(共27张PPT) 2023-2024学年高一语文统编版选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-19 15:08:26 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

《边城》(节选)(一)

1.了解相关文化常识,把握课文主要内容

2.赏析文中的环境描写

3.赏析小说的表达技巧

【任务1】了解PPT中出示的作者介绍、写作背景、相关文化常识等内容。

【目标一】了解相关文化常识,把握课文主要内容

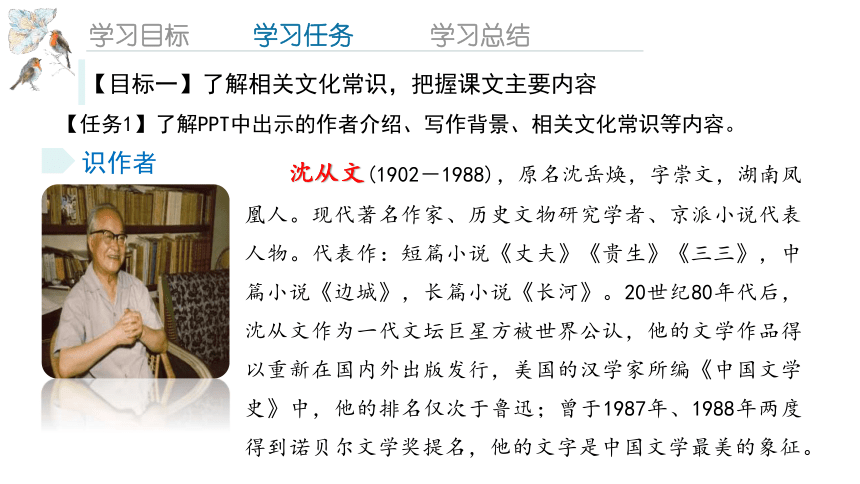

沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰人。现代著名作家、历史文物研究学者、京派小说代表人物。代表作:短篇小说《丈夫》《贵生》《三三》,中篇小说《边城》,长篇小说《长河》。20世纪80年代后,沈从文作为一代文坛巨星方被世界公认,他的文学作品得以重新在国内外出版发行,美国的汉学家所编《中国文学史》中,他的排名仅次于鲁迅;曾于1987年、1988年两度得到诺贝尔文学奖提名,他的文字是中国文学最美的象征。

识作者

知背景

沈从文是带着年轻人的理想和热情,带着对新世界的热望,从荒僻、闭塞、落后的湘西赶到大都市北京的。然而,迎接他的却是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。身处于虚伪、自私、卑鄙、懦弱、冷漠而又冠冕堂皇的都市,沈从文感到,我们这个古老的国家要脱离眼前的苦难,唯有重造有形的社会和无形的观念,必须重铸我们的国魂。于是,他将表现一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”作为自己的艺术追求。他生在湘西,长期生活在湘西,对故乡人民怀着特殊的深厚的感情。于是,他便用自己的笔,勾勒了一幅幅湘西风俗画,以自然、民风和人性的美来表现自己所崇奉的民族传统美德。

晓常识

京派

京派是20世纪30年代一个独特的文学流派,主要成员有周作人、废名、沈从文、李健吾、朱光潜等。称之为“京派”,是因为其作者在当时的京津两地进行文学活动,其作品较多在京津刊物上发表,其艺术风格在本质上较为一致。

“京派”的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。沈从文是京派作家的第一人。

京派作家以表现“乡村中国”为主要内容,作品富有文化意蕴。京派作家多数是现实主义派,对现实主义有所发展变化,发展了抒情小说和讽刺小说,使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

【任务2】阅读课文,用一个字来概括你的感受,并说说主要表现在哪几方面。

风景美

美

1

民俗美

2

人性美

3

【目标二】赏析文中的环境描写

【情景】那清澈见底的河流,那凭水依山的小城,那河街上的吊脚楼,那攀引缆索的渡船,那关系茶峒“风水”的白塔,那深翠逼人的竹篁中鸟雀的交递鸣叫……这里天朗、风轻、水清。这是个健康、自然、美丽的世界。

【任务1】《边城》中的人们生活在一个怎样的环境中?请用文中的语言填写下面的表格。

环境特点 文中内容

环境太平

地点僻远

民风淳朴

总结:

水陆商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生

这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变……似乎就还不曾为这边城人民所感到

边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年。三个节日过去三五十年前,如何兴奋了这地方人……那地方居民最有意义的几个日子

这是一个极具地域特色的如桃花源一样优美的生活环境

【任务2】小说写端午节热闹的龙舟比赛、捉鸭游戏和人们争相观看的场景有什么作用?

①表现了这里的淳朴民风及鲜明的地域色彩。

②表现了湘西民众的热血性格、团结精神和对生活的热爱。

③为主要人物翠翠、老船夫、顺顺等相继出场并表现出各自的性格特点和兴趣爱好做了铺垫。

【情景】《边城》是一首抒情的诗,一曲浪漫主义牧歌。作者在艺术上追求诗意化的表现。人物描写方面,以关于动作、对话的白描与韵味发掘翠翠内心丰富的潜台词;情节结构方面,以经纬交织、明暗结合的手法,衍生多变的波澜,切合、烘托内在的情绪节奏;在乡土风俗描写方面,将人物的活动置于一幅幅风俗风情画面上,形成了诗情画意的意境;加上几分童心话语的调色、叙述语言的抒情化等,构成了《边城》诗一般清新俊逸的风格。

【目标三】赏析小说的表达技巧

【任务1】请简要赏析下面句子的描写手法。

(1)同时停泊在吊脚楼下的一些船只,上面也有人在摆酒炒菜,把青菜萝卜之类,倒进滚热油锅里去时发出沙沙的声音。

(2)祖父同翠翠留在船上,感情仿佛皆追着那唢呐声音走去,走了很远的路方回到自己身边来。

这句话运用了细节描写的手法,以动衬静,细腻传神地表现了翠翠的内心世界。正是由于环境热闹才显示出翠翠身边的安静,正是由于翠翠在急迫地等待祖父归来的音讯,才能捕捉到青菜倒入油锅中时发出的沙沙声。

此句运用了细节描写。祖孙二人怅然若失,各怀心事,但又无法说破。祖父想到孙女到了出嫁的年龄,既高兴又伤感。翠翠看到迎亲的花轿,引发了自己对爱情的美好憧憬。

【任务2】小说没有细微地描写人物的心理,主要通过对话和感情变化来表现人物的内心世界。请举例分析。

示例一:

后来翠翠和打火把送她回家的人重逢,那人调侃翠翠:“二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了。”已经“长大了”的翠翠“一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”。不说话却笑,表现了翠翠对往事美好的回忆和微妙的感情涟漪。

示例二:

最后祖父借和翠翠同岁的新嫁娘暗示翠翠时,“翠翠明白祖父这句话的意思所在,不作理会,静静地把船拉动起来”。情窦初开的翠翠并不是对祖父的话无动于衷,而是心有所属,在默默相思。

《边城》(节选)(二)

1.鉴赏文中的人物形象

2.对比分析作品对国民灵魂的挖掘

【目标一】鉴赏文中的人物形象

【情景】一方水土养育一方人,优美的湘西边城生活着一群“未完全被现代物质文明摧毁的淳朴”的人。他们身上都充满着人情味,闪耀着人性美的光辉。

【任务1】分析下列语境中翠翠的心理活动。

(1)老船夫即刻把船拉过来,一面拉船,一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?”翠翠不理会祖父,口中却轻轻地说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

翠翠因为祖父没有接自己而赌气。“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”非常形象地表现了少女的薄怒心理。

(2)祖父说:“顺顺真是个好人,大方得很。大老也很好。这一家人都好!”翠翠说:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”

祖父夸顺顺一家人,但是漏说了二老傩送,翠翠心里有些嗔怪,所以问:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”言外之意是:祖父你没说全。

(3)(祖父)便不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应?”翠翠就说:“爷爷,你疯了!再说我就生你的气!”

祖父提大老来做媒,而翠翠心里喜欢的是二老傩送,自然不喜欢祖父再说下去了。这里边有少女羞于提起婚嫁之事的心理。

(4)(祖父:)“翠翠,莫闹,我摔到河里去,鸭子会走脱的!”“谁也不稀罕那只鸭子!”

鸭子是大老捉来送给祖父的,翠翠自然“不稀罕”,她心里想的是二老傩送。

【任务2】翠翠是爱与美的化身,请结合课文,分析翠翠这一人物形象。

比如回答傩送“我是翠翠”时那种内心极其着急、急于有人认定、希望有人能认识她的心理,后来回家回答爷爷“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”,既有祖孙情深,又有少女的纯真可爱。

纯真可爱

聪慧矜持

比如第五部分中顺顺和老船夫谈话时,“翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”的神态;第六部分中祖父问及翠翠是否记得两年前端午的事情,翠翠本正想着两年前端午的一切事情,但祖父一问,“翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:‘我记不得,我记不得,我全记不得!’”

总之,翠翠是一个善良纯真、聪慧多情的少女,她外表的温婉羞涩与内心的炽热多情融为一体,是作者理想中的爱和美的极致。这一形象的塑造,集中体现了作者对质朴、自然人生的热烈追求。

对爱执着、纯粹

翠翠爱得自然,爱得朦胧,爱得执着,爱得纤尘不染,爱得水晶般纯洁透明。翠翠爱的方式和在爱情来临时的表现,脱胎于湘西古风犹存的风土人情,典型地体现了人情美、人性美。

【任务3】如何认识祖父(老船夫)这一人物形象?

①对翠翠亲情无限,疼爱有加。

翠翠觉得一个人进城看划船不好玩,祖父便连夜赶到城里请熟人替自己看一天渡船,自己陪翠翠进城。

还给卖皮纸的过渡人铜钱时留下一枚,“闭上一只眼睛,装成狡猾得意神气笑着”,把那枚铜子送给翠翠。

②为孙女的亲事操心担忧。

顺顺夸翠翠长得很美时,祖父“很快乐地夸奖了翠翠不少”,他虽“似乎不许别人来关心翠翠的婚事”,其实自己内心十分操心;

“不加检点笑着”问翠翠假如大老要娶她,她是否愿意,以及翠翠回绝后他虽不再说了,“心中却很显然地还转着这些可笑的不好的念头”;

后来又试探翠翠的意思:“翠翠,宋家堡子里新嫁娘年纪还只十五岁。”

③善良、纯朴,工作尽职。

祖父虽然陪翠翠进城了,到路上时,又“想起什么似的”,回去替那位帮他看船的朋友,让他去看看城里的热闹;

老朋友醉倒后,祖父心里虽着急回去找翠翠,但为了责任,他没有离开渡船;

卖皮纸的过渡人送他一把铜钱,老船夫执意要把钱还给人家。

【目标二】对比分析作品对国民灵魂的挖掘

【任务】《阿Q正传(节选)》和《边城(节选)》两篇文章都体现了对人性的关注,都对国民的灵魂进行了深刻的挖掘,但是却为我们呈现了两个截然不同的世界。结合作者塑造的人物形象和写作目的分析,为什么会有这种不同。

【写作目的】

沈从文自己曾说,创作《边城》的目的,不是描绘一幅与现实隔绝的世外桃源图,而是要表现一种“优美、健康而又不悖乎人性的人生形式”,并在这个人生形式里,注入自己在30多年的人生旅途中所体验到的人生哀乐。

鲁迅关注的是国民灵魂的负面,通过塑造阿Q这一典型,试图画出沉默国民的灵魂来,引起疗救的注意;而沈从文追求的是一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”,通过翠翠等艺术典型来表现一种理想的人生形式,试图为民族魂的重铸找到一种理想的路径,他关注的是国民灵魂的正面。二者虽然关注视角不同,都为重铸民族魂作出了独特的贡献。

文章主要叙述了翠翠在第一、二个端午节遇到傩送和天保的故事,初步显露了翠翠与傩送、天保感情纠葛的端倪,写出了翠翠、傩送、天保、祖父等人物的人性美,展现了湘西特有的秀美别致的风俗人情。作者以大量的篇幅对湘西的人性美进行了热情的讴歌,从而体现出对理想的“人生的形式”、对生命自由的追求。

《边城》(节选)(一)

1.了解相关文化常识,把握课文主要内容

2.赏析文中的环境描写

3.赏析小说的表达技巧

【任务1】了解PPT中出示的作者介绍、写作背景、相关文化常识等内容。

【目标一】了解相关文化常识,把握课文主要内容

沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,字崇文,湖南凤凰人。现代著名作家、历史文物研究学者、京派小说代表人物。代表作:短篇小说《丈夫》《贵生》《三三》,中篇小说《边城》,长篇小说《长河》。20世纪80年代后,沈从文作为一代文坛巨星方被世界公认,他的文学作品得以重新在国内外出版发行,美国的汉学家所编《中国文学史》中,他的排名仅次于鲁迅;曾于1987年、1988年两度得到诺贝尔文学奖提名,他的文字是中国文学最美的象征。

识作者

知背景

沈从文是带着年轻人的理想和热情,带着对新世界的热望,从荒僻、闭塞、落后的湘西赶到大都市北京的。然而,迎接他的却是帝国主义、封建军阀和官僚共同统治下的黑暗天地。身处于虚伪、自私、卑鄙、懦弱、冷漠而又冠冕堂皇的都市,沈从文感到,我们这个古老的国家要脱离眼前的苦难,唯有重造有形的社会和无形的观念,必须重铸我们的国魂。于是,他将表现一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”作为自己的艺术追求。他生在湘西,长期生活在湘西,对故乡人民怀着特殊的深厚的感情。于是,他便用自己的笔,勾勒了一幅幅湘西风俗画,以自然、民风和人性的美来表现自己所崇奉的民族传统美德。

晓常识

京派

京派是20世纪30年代一个独特的文学流派,主要成员有周作人、废名、沈从文、李健吾、朱光潜等。称之为“京派”,是因为其作者在当时的京津两地进行文学活动,其作品较多在京津刊物上发表,其艺术风格在本质上较为一致。

“京派”的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。沈从文是京派作家的第一人。

京派作家以表现“乡村中国”为主要内容,作品富有文化意蕴。京派作家多数是现实主义派,对现实主义有所发展变化,发展了抒情小说和讽刺小说,使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

【任务2】阅读课文,用一个字来概括你的感受,并说说主要表现在哪几方面。

风景美

美

1

民俗美

2

人性美

3

【目标二】赏析文中的环境描写

【情景】那清澈见底的河流,那凭水依山的小城,那河街上的吊脚楼,那攀引缆索的渡船,那关系茶峒“风水”的白塔,那深翠逼人的竹篁中鸟雀的交递鸣叫……这里天朗、风轻、水清。这是个健康、自然、美丽的世界。

【任务1】《边城》中的人们生活在一个怎样的环境中?请用文中的语言填写下面的表格。

环境特点 文中内容

环境太平

地点僻远

民风淳朴

总结:

水陆商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生

这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变……似乎就还不曾为这边城人民所感到

边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年。三个节日过去三五十年前,如何兴奋了这地方人……那地方居民最有意义的几个日子

这是一个极具地域特色的如桃花源一样优美的生活环境

【任务2】小说写端午节热闹的龙舟比赛、捉鸭游戏和人们争相观看的场景有什么作用?

①表现了这里的淳朴民风及鲜明的地域色彩。

②表现了湘西民众的热血性格、团结精神和对生活的热爱。

③为主要人物翠翠、老船夫、顺顺等相继出场并表现出各自的性格特点和兴趣爱好做了铺垫。

【情景】《边城》是一首抒情的诗,一曲浪漫主义牧歌。作者在艺术上追求诗意化的表现。人物描写方面,以关于动作、对话的白描与韵味发掘翠翠内心丰富的潜台词;情节结构方面,以经纬交织、明暗结合的手法,衍生多变的波澜,切合、烘托内在的情绪节奏;在乡土风俗描写方面,将人物的活动置于一幅幅风俗风情画面上,形成了诗情画意的意境;加上几分童心话语的调色、叙述语言的抒情化等,构成了《边城》诗一般清新俊逸的风格。

【目标三】赏析小说的表达技巧

【任务1】请简要赏析下面句子的描写手法。

(1)同时停泊在吊脚楼下的一些船只,上面也有人在摆酒炒菜,把青菜萝卜之类,倒进滚热油锅里去时发出沙沙的声音。

(2)祖父同翠翠留在船上,感情仿佛皆追着那唢呐声音走去,走了很远的路方回到自己身边来。

这句话运用了细节描写的手法,以动衬静,细腻传神地表现了翠翠的内心世界。正是由于环境热闹才显示出翠翠身边的安静,正是由于翠翠在急迫地等待祖父归来的音讯,才能捕捉到青菜倒入油锅中时发出的沙沙声。

此句运用了细节描写。祖孙二人怅然若失,各怀心事,但又无法说破。祖父想到孙女到了出嫁的年龄,既高兴又伤感。翠翠看到迎亲的花轿,引发了自己对爱情的美好憧憬。

【任务2】小说没有细微地描写人物的心理,主要通过对话和感情变化来表现人物的内心世界。请举例分析。

示例一:

后来翠翠和打火把送她回家的人重逢,那人调侃翠翠:“二老说你在河边大鱼会吃你,我们这里河中的鱼,现在可吞不下你了。”已经“长大了”的翠翠“一句话不说,只是抿起嘴唇笑着”。不说话却笑,表现了翠翠对往事美好的回忆和微妙的感情涟漪。

示例二:

最后祖父借和翠翠同岁的新嫁娘暗示翠翠时,“翠翠明白祖父这句话的意思所在,不作理会,静静地把船拉动起来”。情窦初开的翠翠并不是对祖父的话无动于衷,而是心有所属,在默默相思。

《边城》(节选)(二)

1.鉴赏文中的人物形象

2.对比分析作品对国民灵魂的挖掘

【目标一】鉴赏文中的人物形象

【情景】一方水土养育一方人,优美的湘西边城生活着一群“未完全被现代物质文明摧毁的淳朴”的人。他们身上都充满着人情味,闪耀着人性美的光辉。

【任务1】分析下列语境中翠翠的心理活动。

(1)老船夫即刻把船拉过来,一面拉船,一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?”翠翠不理会祖父,口中却轻轻地说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”

翠翠因为祖父没有接自己而赌气。“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”非常形象地表现了少女的薄怒心理。

(2)祖父说:“顺顺真是个好人,大方得很。大老也很好。这一家人都好!”翠翠说:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”

祖父夸顺顺一家人,但是漏说了二老傩送,翠翠心里有些嗔怪,所以问:“一家人都好,你认识他们一家人吗?”言外之意是:祖父你没说全。

(3)(祖父)便不加检点笑着说:“翠翠,假若大老要你做媳妇,请人来做媒,你答应不答应?”翠翠就说:“爷爷,你疯了!再说我就生你的气!”

祖父提大老来做媒,而翠翠心里喜欢的是二老傩送,自然不喜欢祖父再说下去了。这里边有少女羞于提起婚嫁之事的心理。

(4)(祖父:)“翠翠,莫闹,我摔到河里去,鸭子会走脱的!”“谁也不稀罕那只鸭子!”

鸭子是大老捉来送给祖父的,翠翠自然“不稀罕”,她心里想的是二老傩送。

【任务2】翠翠是爱与美的化身,请结合课文,分析翠翠这一人物形象。

比如回答傩送“我是翠翠”时那种内心极其着急、急于有人认定、希望有人能认识她的心理,后来回家回答爷爷“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”,既有祖孙情深,又有少女的纯真可爱。

纯真可爱

聪慧矜持

比如第五部分中顺顺和老船夫谈话时,“翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”的神态;第六部分中祖父问及翠翠是否记得两年前端午的事情,翠翠本正想着两年前端午的一切事情,但祖父一问,“翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:‘我记不得,我记不得,我全记不得!’”

总之,翠翠是一个善良纯真、聪慧多情的少女,她外表的温婉羞涩与内心的炽热多情融为一体,是作者理想中的爱和美的极致。这一形象的塑造,集中体现了作者对质朴、自然人生的热烈追求。

对爱执着、纯粹

翠翠爱得自然,爱得朦胧,爱得执着,爱得纤尘不染,爱得水晶般纯洁透明。翠翠爱的方式和在爱情来临时的表现,脱胎于湘西古风犹存的风土人情,典型地体现了人情美、人性美。

【任务3】如何认识祖父(老船夫)这一人物形象?

①对翠翠亲情无限,疼爱有加。

翠翠觉得一个人进城看划船不好玩,祖父便连夜赶到城里请熟人替自己看一天渡船,自己陪翠翠进城。

还给卖皮纸的过渡人铜钱时留下一枚,“闭上一只眼睛,装成狡猾得意神气笑着”,把那枚铜子送给翠翠。

②为孙女的亲事操心担忧。

顺顺夸翠翠长得很美时,祖父“很快乐地夸奖了翠翠不少”,他虽“似乎不许别人来关心翠翠的婚事”,其实自己内心十分操心;

“不加检点笑着”问翠翠假如大老要娶她,她是否愿意,以及翠翠回绝后他虽不再说了,“心中却很显然地还转着这些可笑的不好的念头”;

后来又试探翠翠的意思:“翠翠,宋家堡子里新嫁娘年纪还只十五岁。”

③善良、纯朴,工作尽职。

祖父虽然陪翠翠进城了,到路上时,又“想起什么似的”,回去替那位帮他看船的朋友,让他去看看城里的热闹;

老朋友醉倒后,祖父心里虽着急回去找翠翠,但为了责任,他没有离开渡船;

卖皮纸的过渡人送他一把铜钱,老船夫执意要把钱还给人家。

【目标二】对比分析作品对国民灵魂的挖掘

【任务】《阿Q正传(节选)》和《边城(节选)》两篇文章都体现了对人性的关注,都对国民的灵魂进行了深刻的挖掘,但是却为我们呈现了两个截然不同的世界。结合作者塑造的人物形象和写作目的分析,为什么会有这种不同。

【写作目的】

沈从文自己曾说,创作《边城》的目的,不是描绘一幅与现实隔绝的世外桃源图,而是要表现一种“优美、健康而又不悖乎人性的人生形式”,并在这个人生形式里,注入自己在30多年的人生旅途中所体验到的人生哀乐。

鲁迅关注的是国民灵魂的负面,通过塑造阿Q这一典型,试图画出沉默国民的灵魂来,引起疗救的注意;而沈从文追求的是一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”,通过翠翠等艺术典型来表现一种理想的人生形式,试图为民族魂的重铸找到一种理想的路径,他关注的是国民灵魂的正面。二者虽然关注视角不同,都为重铸民族魂作出了独特的贡献。

文章主要叙述了翠翠在第一、二个端午节遇到傩送和天保的故事,初步显露了翠翠与傩送、天保感情纠葛的端倪,写出了翠翠、傩送、天保、祖父等人物的人性美,展现了湘西特有的秀美别致的风俗人情。作者以大量的篇幅对湘西的人性美进行了热情的讴歌,从而体现出对理想的“人生的形式”、对生命自由的追求。