2024年中考语文一轮复习八年级下册基础试题(六)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文一轮复习八年级下册基础试题(六)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 48.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-19 21:13:46 | ||

图片预览

文档简介

中考语文一轮复习八年级下册基础试题(六)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识综合

1.阅读下面的文段,然后做题。

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木盟发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都 。到处呈现一片哀草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

(1)给文段中加点的字注音。

翩然( ) 风雪载途( )

(2)文中有两个错别字,请找出来并改正。

改为 改为

(3)结合语境从下面选择词语填在横线处,恰当的一项是( )

A.蛛丝马迹 B.销声匿迹 C.蠢蠢欲动 D.朝生暮死

二、综合性学习

离开展厅,我们走进灯笼制作厂房,恰好遇到了灯笼村的领头人红庙村村委书记,于是采访了他。“自从村里的灯笼挂上了2010年央视春晚的舞台,更多的人记住了这个小山村。红庙灯笼的销路越来越广,不但在国内的各大城市能见到红庙灯笼 ① 村委书记自豪地说 ② 甚至在美国、日本、新加坡等国家,也能见到我们红庙灯笼的身影。我们红庙村的灯笼产业正带领村民走上致富的道路 ③

听了村委书记的介绍,顿时响起一阵热烈的掌声,同学们热爱家乡的情感yóu然而生。受气氛的熏陶与浸染,书法老师也是激情满怀,大笔一挥,为红庙灯笼厂送上了一副对联。

2.横线处添加标点都正确的一项是( )

A.① ”, ② :“ ③ ”。

B.① ”, ② ,“ ③ ”。

C.① ,” ② :“ ③ 。”

D.① ,” ② ,“ ③ 。”

3.语段中根据注音书写汉字和给加点字注音都正确的一项是( )

A.油然而生 气氛(fēn) 熏陶(táo)

B.由然而生 气氛(fèn) 熏陶(tāo)

C.由然而生 气氛(fèn) 熏陶(táo)

D.油然而生 气氛(fēn) 熏陶(tāo)

4.请你为老师的上联挑选出合适的下联( )

上联:小村扬名千门富

下联:

A.勤劳致富奔小康 B.伟业腾飞更辉煌

C.红灯装点万家春 D.有志农民显神通

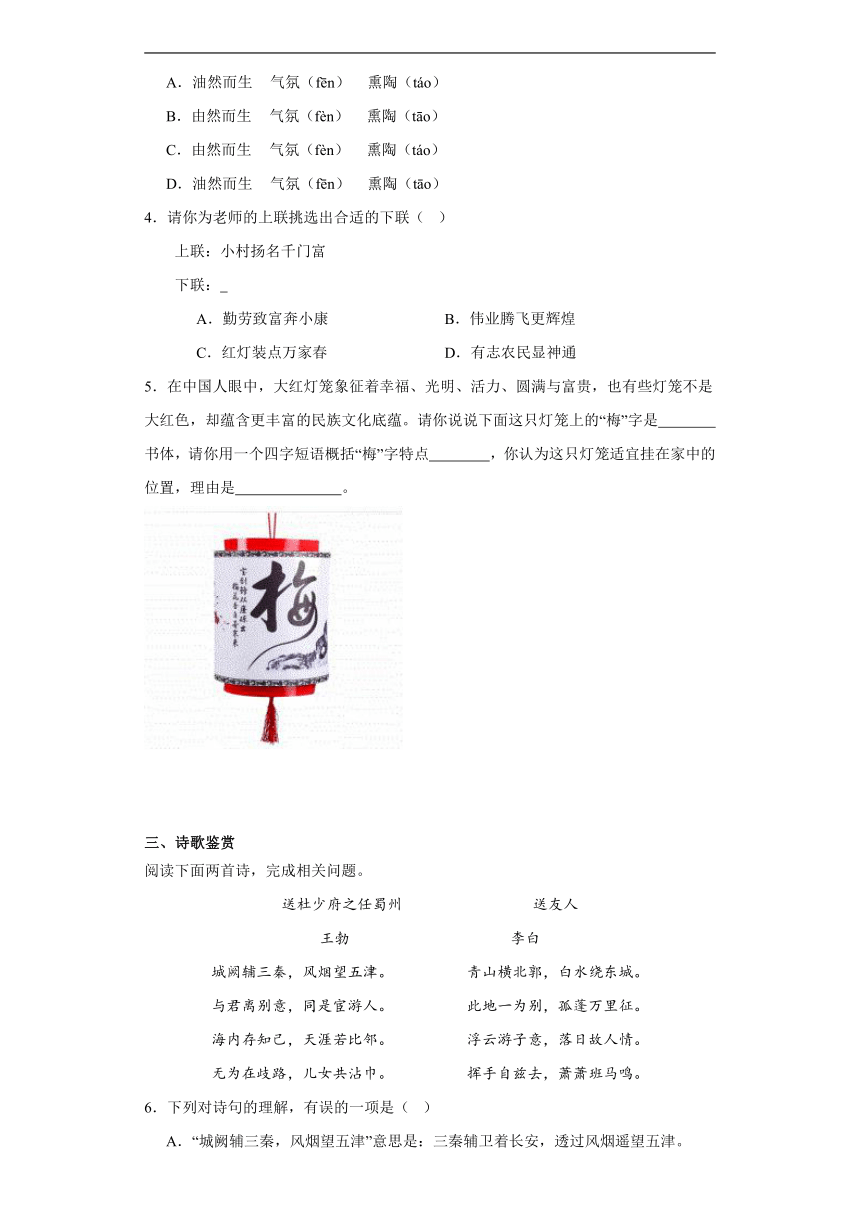

5.在中国人眼中,大红灯笼象征着幸福、光明、活力、圆满与富贵,也有些灯笼不是大红色,却蕴含更丰富的民族文化底蕴。请你说说下面这只灯笼上的“梅”字是 书体,请你用一个四字短语概括“梅”字特点 ,你认为这只灯笼适宜挂在家中的 位置,理由是 。

三、诗歌鉴赏

阅读下面两首诗,完成相关问题。

送杜少府之任蜀州 送友人

王勃 李白

城阙辅三秦,风烟望五津。 青山横北郭,白水绕东城。

与君离别意,同是宦游人。 此地一为别,孤蓬万里征。

海内存知己,天涯若比邻。 浮云游子意,落日故人情。

无为在歧路,儿女共沾巾。 挥手自兹去,萧萧班马鸣。

6.下列对诗句的理解,有误的一项是( )

A.“城阙辅三秦,风烟望五津”意思是:三秦辅卫着长安,透过风烟遥望五津。

B.“无为在歧路,儿女共沾巾”意思是:不要在分别的路口,像恋爱中的人那样挥泪告别。

C.“此地一为别,孤蓬万里征”意思是:在此地分别后,我就像孤蓬那样远行万里了。

D.“浮云游子意,落日故人情”意思是:浮云飘浮不定,落日缓缓而下。

7.下列的理解和分析,有误的一项是( )

A.这两首诗都是送别诗。

B.“同是宦游人”表达了忧愁之意,因为王勃和友人同样远离故土,宦游他乡。

C.千古名句“海内存知己,天涯若比邻”抒发的情感是乐观豁达的。

D.李白在《送友人》中表达了对友人的依依不舍之情。

四、现代文阅读

阅读下面的名著节选,完成下面小题。

“混账东西,不会抽,那发面里的烟末是谁撒的?都不会抽吗?好,咱们这就来看看,把口袋翻过来,快点!听见了没有?快翻过来!”

二个孩子开始把他们的口袋里的东西掏出来,放在桌子上。

神父仔细地检查口袋的每一条缝,看有没有烟末,但是什么也没有找到,便把目光转到第四个孩子身上,这孩子长着一对黑眼镜,穿着黑衬衫和膝盖打补丁的蓝裤子。

你怎么像个木头人,站着不动弹?

黑眼睛的孩子压住心头的仇恨,看着神父闷声闷气地回答:“我没有口袋。”他用手摸了摸缝死了的袋口。

“哼,没有口袋!你以为这样一来,我就不知道是谁干的坏事,把发面糟蹋了吗?你以为这回你还能在学校呆下去吗?没那么便宜,小宝贝,上回是你妈求情才把你留下的,这回可不行了,你给我滚出去!”他使劲揪住男孩子的一只耳朵,把他推到走廊上,随手关上了门。

教室里鸦雀无声,学生一个个都缩着脖子,谁也不明白保尔·柯察金为什么被赶出学校,只有他的好朋友谢廖沙·勃鲁扎克知道是怎么回事,那天他们六个不及格的学生到神父家里去补考,在厨房里等神父的时候,他看见保尔把一把烟末撒在神父家过复活节用的发面里。

保尔被赶了出来,坐在门口最下一台阶上,他想,该怎么回家呢?母亲在税务官家里当厨娘,每天从清晨忙到深夜,为他操碎了心,该怎么向她交代呢?眼泪哽住了保尔的喉咙。

8.保尔被学校开除的原因是什么?

9.下面句中加点词语有怎样的表达效果?

他使劲揪住男孩子的—只耳朵,把他推到走廊上,随手关上了门。

10.从文中画线句子可以看出保尔具有怎样的品质?

阅读《被压扁的沙子》选段,完成下列小题。

(1)1961年,一位名叫S.M.斯季绍夫的原苏联科学家发现,如果二氧化硅(即非常纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。这种被压扁的沙子因此被称为“斯石英”。

(2)斯石英并不十分稳定,原子之间靠得太近以至于它们又出现相互排斥的趋势,最后又变为普通沙子。然而,由于原子之间结合得极为致密,所以这种反弹变化进行得非常缓慢,从而使斯石英可保持数百万年。

(3)金刚石的形成与此相同。金刚石中的碳原子被挤压得异常紧密,它们同样存在一个向外扩散并且恢复为普通碳的趋势。在通常条件下,这也需要数百万年。

(4)如果你把温度升得足够高,就可使这种变化加快。增温可以增加原子的能量,使它们之间能够相互分离,返回到原始状态。因此,如果在850℃的温度下把斯石英加热30分钟,它将变为普通沙子。(你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢 )

(5)斯石英可以在实验室里制造,但它们在自然界中存在吗 回答是肯定的。然而它们只出现在沙子被强烈挤压的地方。

(6)在一些地方已经发现了斯石英,而且有证据显示,这些地区曾经受到巨大陨石的撞击。撞击所产生的巨大压力形成了斯石英。另外,在进行过原子弹爆炸实验的场地也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的。

(7)似乎可以肯定地说,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处。在这种情况下,它可通过火山喷发被携带到地球。然而,喷发温度极高,岩石会被熔化,所以任何由火山携带而来的斯石英都被转化为普通的二氧化硅。事实上,在火山活动地区至今没有发现过斯石英。

(8)那么,你可能会说在斯石英出现的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动。

(9)亚里桑那大学的麦克霍恩和几位合作者研究了新墨西哥州拉顿地区的岩层。岩层的年龄为6500万年,因此可以追溯到恐龙灭绝的年代。

(10)他们在1989年3月1日宣布,利用测试固体物质中的原子排列的现代技术,即核磁共振和X光衍射,他们确实检测到了在斯石英中存在的一种原子排列。

(11)这种情况显示,在6500万年以前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英。这些斯石英在沉降之前曾被溅到了平流层中。那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

11.“斯石英”与“金刚石”的形成原因是什么

12.“因此,如果在850℃的温度下把斯石英加热30分钟,它将变为普通沙子。”请你从说明方法的角度对这句话进行简要分析。

13.“似乎可以肯定地说,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处。”请从说明文语言的角度,对句子中的加点词进行简要分析。

五、文言文阅读

【甲】

北冥有鱼

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

【乙】

大瓠[1]之种

惠子谓庄子曰:“魏王[2]贻我大瓠之种,我树之,成,而实[3]五石。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为瓢,则瓠落无所容。非不呺然[4]大也,吾为其无用而掊[5]之。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟[6]手之药者,世世以洴澼絖[7]为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金;今一朝而鬻技百金,请与之。’客得之,以说吴王。越有难,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。能不龟手一也或以封或不免于洴澼絖则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心[8]也夫!”

(均节选自《庄子 逍遥游》)

注释:[1]瓠(hù):葫芦。[2]魏王:即魏惠王。由于魏国曾定都大梁,所以魏国也称为梁国。[3]实:容纳。[4]呺(xiāo)然:庞大而又中空的样子。[5]掊(pǒu):打破,砸烂。[6]龟(jūn):同“皲”,皮肤受冻开裂。[7]洴澼(píngpì)絖(kuàng):漂洗丝绵。[8]有蓬之心:比喻不能通达,见识肤浅。

14.根据文意,用“/”给下面句子断句 。 (限断三处)

能不龟手一也或以封或不免于洴澼絖则所用之异也。

15.给下列句子中的加点字选择和它意思相同的一项。( )

剖之以为瓢( )

A.全石以为底 B.以其境过清 C.去以六月息者也 D.策之不以其道

16.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

(2)今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?

17.虚词不虚,亦能表情达意。参照示例,分析下列句中加点虚词的作用。

【示例】其视下也,亦若是则已矣。

“亦”是“也”的意思,“则已”是“罢了”的意思,表示限止语气,“矣”加强语气,三个虚词连用,表现了作者对“大鹏从天空往下看也是一样有所限制”的肯定、感叹和无奈,从而体现庄子思想中世间万物皆有所待(即世界上所有事物的运行都是有其依靠的规则)的观点。

则夫子犹有蓬之心也夫!

18.作家王蒙认为,庄子最大的特点是把深邃的思想变成了雄奇瑰丽的想象、寓言故事,这就做到了深奥哲理的文学化与趣味化。请根据王蒙观点,结合甲乙两文具体内容,谈谈你对《逍遥游》中体现的庄子思想和艺术特色的理解。

阅读选文,完成小题。

马说

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

19.下列句中加点词语解释有误的一项是( )

A.祗辱于奴隶人之手 祗:只、仅

B.不以千里称也 称:著称

C.策之不以其道 策:用马鞭驱赶

D.不以其道 道:道路

20.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.虽有千里之能 大道之行也

B.祗辱于奴隶人之手 庄子与惠子游于濠梁之上

C.而伯乐不常有 怒而飞

D.其真无马邪 其名为鲲

21.对文中画线句子翻译正确的一项是( )

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

A.日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

B.马中的千里马,吃一顿或许能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

C.马中的千里马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领让它吃。

D.日行千里的马,吃一顿或许能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来让它吃。

22.下列对选文理解和分析有误的一项是( )

A.作者以千里马的悲惨命运,抨击统治者埋没人才、摧残人才的行为,抒发不平之鸣。

B.“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”表明“其(统治者)真不知马(人才)”。

C.选文使用“直称”“暗称”等方式,多次提到“千里马”,表达效果独特,且不显啰嗦。

D.选文开头两句提出全文所要论述的中心问题,再逐一正面论证,后以“其真不知马也”作结。

六、名著阅读

23.《经典常谈》中,对很多古代经典都有平实而高明的观点。请你根据提示,将ABCD四个观点填入表格中的正确位置。(只填序号)

经典与观点

经典 观点

《尚书》 ①

《汉书》 ②

《左传》 ③

《离骚》 ④

A.用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。

B.中国最古的记言的史书,包括虞夏商周四代;大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。

C.断代为书,尽可充分利用史料,尽其颂述功德的职分。文字趋向骈体,句子比散体长。

D.大体依《春秋》而作;参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

七、作文

24.《春酒》一文,借甜甜的春酒表达对天真无邪的童年时光的怀念,对母亲的眷念,对故乡美好风俗的回忆。请你选择某一物品,模仿这种写法,写一篇作文,题目自拟。不少于600字。

提示:

(1)选择能够承载你的记忆和情感的物品。(2)再读《春酒》,理清文章借景抒情的线索。(3)模仿《春酒》,构思作文。

参考答案:

1.(1) piān zài

(2) “盟” “萌”; “哀” “衰”

(3)B

2.D 3.A 4.C 5. 书体:行书 特点:潇洒流畅适 宜挂在书房 理由:梅兰竹菊素有君子之称,又有高洁之寓意,(或灯笼上的名言一般常用来激励学习)所以适宜挂在书房。

6.C 7.B

8.保尔把一把烟末撒在神父家过复活节用的发面里。 9.这三个词语动词形象生动(“如见其人”或“如临其境”或“有画面感”),富有表现力,传神地写出神父愤怒地对待保尔的情态。 10.有孝心(心疼母亲)

11.形成原因相同,即由于在超高压状态下,原子相距很近而变得极为致密。 12.这里运用了列数字的说明方法,说明在适宜的温度下,斯石英可以变为普通沙子,使说明更具体,更有说服力。 13.“似乎”、“肯定”看似矛盾,实际上体现了说明文语言的准确性与严谨性,用“似乎”一词是因为无法确定地壳深处有没有斯石英;用“肯定”是因为根据客观条件可以推测地壳深处有斯石英的存在。

14.能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也 15.A 16.(1)天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?

(2)现在你有可容五石东西的大葫芦,为什么不考虑把它系在身上作为腰舟而浮游于江湖,反而担忧它大而无物可容呢? 17.“犹”是“还”的意思,“也”表肯定语气,“夫”表感叹语气,三个词连用,表达了庄子对惠子“见识浅陋狭隘”的感叹和讽刺。 18.甲乙两文均有雄奇瑰丽的想象:想象鲲鹏的大,瓠的大,都极言其大,极尽夸张。两文都采用寓言故事说理:甲文写飞到九万里高空的大鹏,需要借助风力,借此阐述万物皆有所待的道理,庄子认为都是“野马”“尘埃”等都“有所待”而不自由的,只有无所凭依才是真正的自由;乙文用“不龟手之药”的故事,证明无用之用,只是惠子不能通晓领悟,反映了庄子的无欲无求,随顺自然,才能得到真正解脱自在的思想追求。两文均出自《逍遥游》,很好地体现庄子作品特点:以充满雄奇瑰丽的想象的寓言故事来阐明其追求绝对精神自由的思想,给深奥的哲学思想赋予文学性和趣味性。

19.D 20.B 21.A 22.D

23. B C D A

24.参考例文

炸麻串

我的家乡在江苏北部的黄海边上。我们这儿的农村,元宵节有炸麻串的习俗。所谓炸麻串(也叫“放哨火”或“放烧火”),其实就是用细长的芦苇裹着稻草,扎成一根小碗粗的芦苇棒,等到天黑后,点燃芦苇棒,在田野上边走边跳舞。

据说,这一习俗源于明代。明代中叶以后,被称为“倭寇”的日本海商、海盗在日本藩侯支持下,经常来我国沿海地区武装抢掠,苏北沿海一带易遭倭患。为了抗击倭寇,人们用柴草扎成火把,轮流放哨,称之为“哨火”。有一年正月,倭寇奔袭,人们纷纷举起火把,从四面八方赶来迎战。繁星一般的火把吓得倭寇转身就逃,大家奋勇追击,消灭了不少倭寇。为了纪念这一胜利,就形成了“放哨火”的习俗。

记得小时候,元宵节前几天,爷爷便张罗着炸麻串把儿。他把上一年冬天砍下的芦苇翻出来,从中挑选些粗长的芦苇;再拎来一捆软稻草,拿来塑料丝、剪刀等用具,便开始扎起来。爷爷先把十几根芦苇平摊在地上,再把一个大稻草团放在上面,用扎丝把芦苇根扎牢,形成一个柱状;接着把芦苇竖立放,一根根拨匀称,再扎上一根扎丝,第一节就完成了;接下来,一边往里面塞草,一边在外面扎丝,等扎到12节(闰年13节)时,麻串就算扎成了。

盼望着,盼望着,元宵节终于来了。这一天,天刚黑,我和小伙伴们就迫不及待地点燃火把,然后高高举起,一路奔向自家的田头。一时间,歌声震天响。也许是太激动了,或者因为唱得太投入了,我脚下一滑,连人带着麻串把儿从田埂滚了下去。等我爬起来的时候,大伙儿已经冲出去好远了。

来到目的地后,大家先高举火把绕田走一圈,然后在田中央举着火把画圈,据说画的圈有多大,年底家中的粮囤就有多大。于是大家相互竞争,谁也不服谁。田野上火光一片,“繁星”点点,要多壮观就有多壮观。

终于,我们疯够了,火把也燃烧掉了一大半,该回家了。大家又相约高举着麻串把儿,像得胜的将军,雄赳赳气昂昂地“班师回朝”。

接下来,便是敬麻串了。各家各户的主人们,早已在家中点上蜡烛,敬上斗香,恭候麻串把儿回来。我家也不例外,我一踏进院门,爷爷便接过火把,在院子里画下一个大大的圆圈,祈盼着今年的粮囤更大更满;接着,把火把虔诚地立在庭院正中,任由其慢慢燃烧。爷爷说,那芦苇燃烧后留在火把上的灰头有多长,今年的稻穗就有多长。于是一家人都围着火把观看,红红的火光下,所有人的脸都被映得通红,一脸幸福……

一转眼,我已经长大,但那炸麻串的场面,还深深烙在我的脑海里。我的故乡,我的童年,我亲爱的小伙伴们,我会永远记住你们。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识综合

1.阅读下面的文段,然后做题。

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪融化,草木盟发,各种花次第开放。再过两个月,燕子翩然归来。不久,布谷鸟也来了。于是转入炎热的夏季,这是植物孕育果实的时期。到了秋天,果实成熟,植物的叶子渐渐变黄,在秋风中簌簌地落下来。北雁南飞,活跃在田间草际的昆虫也都 。到处呈现一片哀草连天的景象,准备迎接风雪载途的寒冬。在地球上温带和亚热带区域里,年年如是,周而复始。

(1)给文段中加点的字注音。

翩然( ) 风雪载途( )

(2)文中有两个错别字,请找出来并改正。

改为 改为

(3)结合语境从下面选择词语填在横线处,恰当的一项是( )

A.蛛丝马迹 B.销声匿迹 C.蠢蠢欲动 D.朝生暮死

二、综合性学习

离开展厅,我们走进灯笼制作厂房,恰好遇到了灯笼村的领头人红庙村村委书记,于是采访了他。“自从村里的灯笼挂上了2010年央视春晚的舞台,更多的人记住了这个小山村。红庙灯笼的销路越来越广,不但在国内的各大城市能见到红庙灯笼 ① 村委书记自豪地说 ② 甚至在美国、日本、新加坡等国家,也能见到我们红庙灯笼的身影。我们红庙村的灯笼产业正带领村民走上致富的道路 ③

听了村委书记的介绍,顿时响起一阵热烈的掌声,同学们热爱家乡的情感yóu然而生。受气氛的熏陶与浸染,书法老师也是激情满怀,大笔一挥,为红庙灯笼厂送上了一副对联。

2.横线处添加标点都正确的一项是( )

A.① ”, ② :“ ③ ”。

B.① ”, ② ,“ ③ ”。

C.① ,” ② :“ ③ 。”

D.① ,” ② ,“ ③ 。”

3.语段中根据注音书写汉字和给加点字注音都正确的一项是( )

A.油然而生 气氛(fēn) 熏陶(táo)

B.由然而生 气氛(fèn) 熏陶(tāo)

C.由然而生 气氛(fèn) 熏陶(táo)

D.油然而生 气氛(fēn) 熏陶(tāo)

4.请你为老师的上联挑选出合适的下联( )

上联:小村扬名千门富

下联:

A.勤劳致富奔小康 B.伟业腾飞更辉煌

C.红灯装点万家春 D.有志农民显神通

5.在中国人眼中,大红灯笼象征着幸福、光明、活力、圆满与富贵,也有些灯笼不是大红色,却蕴含更丰富的民族文化底蕴。请你说说下面这只灯笼上的“梅”字是 书体,请你用一个四字短语概括“梅”字特点 ,你认为这只灯笼适宜挂在家中的 位置,理由是 。

三、诗歌鉴赏

阅读下面两首诗,完成相关问题。

送杜少府之任蜀州 送友人

王勃 李白

城阙辅三秦,风烟望五津。 青山横北郭,白水绕东城。

与君离别意,同是宦游人。 此地一为别,孤蓬万里征。

海内存知己,天涯若比邻。 浮云游子意,落日故人情。

无为在歧路,儿女共沾巾。 挥手自兹去,萧萧班马鸣。

6.下列对诗句的理解,有误的一项是( )

A.“城阙辅三秦,风烟望五津”意思是:三秦辅卫着长安,透过风烟遥望五津。

B.“无为在歧路,儿女共沾巾”意思是:不要在分别的路口,像恋爱中的人那样挥泪告别。

C.“此地一为别,孤蓬万里征”意思是:在此地分别后,我就像孤蓬那样远行万里了。

D.“浮云游子意,落日故人情”意思是:浮云飘浮不定,落日缓缓而下。

7.下列的理解和分析,有误的一项是( )

A.这两首诗都是送别诗。

B.“同是宦游人”表达了忧愁之意,因为王勃和友人同样远离故土,宦游他乡。

C.千古名句“海内存知己,天涯若比邻”抒发的情感是乐观豁达的。

D.李白在《送友人》中表达了对友人的依依不舍之情。

四、现代文阅读

阅读下面的名著节选,完成下面小题。

“混账东西,不会抽,那发面里的烟末是谁撒的?都不会抽吗?好,咱们这就来看看,把口袋翻过来,快点!听见了没有?快翻过来!”

二个孩子开始把他们的口袋里的东西掏出来,放在桌子上。

神父仔细地检查口袋的每一条缝,看有没有烟末,但是什么也没有找到,便把目光转到第四个孩子身上,这孩子长着一对黑眼镜,穿着黑衬衫和膝盖打补丁的蓝裤子。

你怎么像个木头人,站着不动弹?

黑眼睛的孩子压住心头的仇恨,看着神父闷声闷气地回答:“我没有口袋。”他用手摸了摸缝死了的袋口。

“哼,没有口袋!你以为这样一来,我就不知道是谁干的坏事,把发面糟蹋了吗?你以为这回你还能在学校呆下去吗?没那么便宜,小宝贝,上回是你妈求情才把你留下的,这回可不行了,你给我滚出去!”他使劲揪住男孩子的一只耳朵,把他推到走廊上,随手关上了门。

教室里鸦雀无声,学生一个个都缩着脖子,谁也不明白保尔·柯察金为什么被赶出学校,只有他的好朋友谢廖沙·勃鲁扎克知道是怎么回事,那天他们六个不及格的学生到神父家里去补考,在厨房里等神父的时候,他看见保尔把一把烟末撒在神父家过复活节用的发面里。

保尔被赶了出来,坐在门口最下一台阶上,他想,该怎么回家呢?母亲在税务官家里当厨娘,每天从清晨忙到深夜,为他操碎了心,该怎么向她交代呢?眼泪哽住了保尔的喉咙。

8.保尔被学校开除的原因是什么?

9.下面句中加点词语有怎样的表达效果?

他使劲揪住男孩子的—只耳朵,把他推到走廊上,随手关上了门。

10.从文中画线句子可以看出保尔具有怎样的品质?

阅读《被压扁的沙子》选段,完成下列小题。

(1)1961年,一位名叫S.M.斯季绍夫的原苏联科学家发现,如果二氧化硅(即非常纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,从而变得极为致密。一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。这种被压扁的沙子因此被称为“斯石英”。

(2)斯石英并不十分稳定,原子之间靠得太近以至于它们又出现相互排斥的趋势,最后又变为普通沙子。然而,由于原子之间结合得极为致密,所以这种反弹变化进行得非常缓慢,从而使斯石英可保持数百万年。

(3)金刚石的形成与此相同。金刚石中的碳原子被挤压得异常紧密,它们同样存在一个向外扩散并且恢复为普通碳的趋势。在通常条件下,这也需要数百万年。

(4)如果你把温度升得足够高,就可使这种变化加快。增温可以增加原子的能量,使它们之间能够相互分离,返回到原始状态。因此,如果在850℃的温度下把斯石英加热30分钟,它将变为普通沙子。(你也可以在真空中对金刚石加热,从而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢 )

(5)斯石英可以在实验室里制造,但它们在自然界中存在吗 回答是肯定的。然而它们只出现在沙子被强烈挤压的地方。

(6)在一些地方已经发现了斯石英,而且有证据显示,这些地区曾经受到巨大陨石的撞击。撞击所产生的巨大压力形成了斯石英。另外,在进行过原子弹爆炸实验的场地也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的。

(7)似乎可以肯定地说,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处。在这种情况下,它可通过火山喷发被携带到地球。然而,喷发温度极高,岩石会被熔化,所以任何由火山携带而来的斯石英都被转化为普通的二氧化硅。事实上,在火山活动地区至今没有发现过斯石英。

(8)那么,你可能会说在斯石英出现的地方肯定发生过撞击,而且肯定没有发生过火山活动。

(9)亚里桑那大学的麦克霍恩和几位合作者研究了新墨西哥州拉顿地区的岩层。岩层的年龄为6500万年,因此可以追溯到恐龙灭绝的年代。

(10)他们在1989年3月1日宣布,利用测试固体物质中的原子排列的现代技术,即核磁共振和X光衍射,他们确实检测到了在斯石英中存在的一种原子排列。

(11)这种情况显示,在6500万年以前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英。这些斯石英在沉降之前曾被溅到了平流层中。那么,造成恐龙灭绝的原因不是火山活动,而应该是撞击。

11.“斯石英”与“金刚石”的形成原因是什么

12.“因此,如果在850℃的温度下把斯石英加热30分钟,它将变为普通沙子。”请你从说明方法的角度对这句话进行简要分析。

13.“似乎可以肯定地说,斯石英也应该出现在压力极高的地壳深处。”请从说明文语言的角度,对句子中的加点词进行简要分析。

五、文言文阅读

【甲】

北冥有鱼

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

【乙】

大瓠[1]之种

惠子谓庄子曰:“魏王[2]贻我大瓠之种,我树之,成,而实[3]五石。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为瓢,则瓠落无所容。非不呺然[4]大也,吾为其无用而掊[5]之。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟[6]手之药者,世世以洴澼絖[7]为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金;今一朝而鬻技百金,请与之。’客得之,以说吴王。越有难,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。能不龟手一也或以封或不免于洴澼絖则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心[8]也夫!”

(均节选自《庄子 逍遥游》)

注释:[1]瓠(hù):葫芦。[2]魏王:即魏惠王。由于魏国曾定都大梁,所以魏国也称为梁国。[3]实:容纳。[4]呺(xiāo)然:庞大而又中空的样子。[5]掊(pǒu):打破,砸烂。[6]龟(jūn):同“皲”,皮肤受冻开裂。[7]洴澼(píngpì)絖(kuàng):漂洗丝绵。[8]有蓬之心:比喻不能通达,见识肤浅。

14.根据文意,用“/”给下面句子断句 。 (限断三处)

能不龟手一也或以封或不免于洴澼絖则所用之异也。

15.给下列句子中的加点字选择和它意思相同的一项。( )

剖之以为瓢( )

A.全石以为底 B.以其境过清 C.去以六月息者也 D.策之不以其道

16.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?

(2)今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?

17.虚词不虚,亦能表情达意。参照示例,分析下列句中加点虚词的作用。

【示例】其视下也,亦若是则已矣。

“亦”是“也”的意思,“则已”是“罢了”的意思,表示限止语气,“矣”加强语气,三个虚词连用,表现了作者对“大鹏从天空往下看也是一样有所限制”的肯定、感叹和无奈,从而体现庄子思想中世间万物皆有所待(即世界上所有事物的运行都是有其依靠的规则)的观点。

则夫子犹有蓬之心也夫!

18.作家王蒙认为,庄子最大的特点是把深邃的思想变成了雄奇瑰丽的想象、寓言故事,这就做到了深奥哲理的文学化与趣味化。请根据王蒙观点,结合甲乙两文具体内容,谈谈你对《逍遥游》中体现的庄子思想和艺术特色的理解。

阅读选文,完成小题。

马说

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

19.下列句中加点词语解释有误的一项是( )

A.祗辱于奴隶人之手 祗:只、仅

B.不以千里称也 称:著称

C.策之不以其道 策:用马鞭驱赶

D.不以其道 道:道路

20.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.虽有千里之能 大道之行也

B.祗辱于奴隶人之手 庄子与惠子游于濠梁之上

C.而伯乐不常有 怒而飞

D.其真无马邪 其名为鲲

21.对文中画线句子翻译正确的一项是( )

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。

A.日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

B.马中的千里马,吃一顿或许能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

C.马中的千里马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领让它吃。

D.日行千里的马,吃一顿或许能吃完一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来让它吃。

22.下列对选文理解和分析有误的一项是( )

A.作者以千里马的悲惨命运,抨击统治者埋没人才、摧残人才的行为,抒发不平之鸣。

B.“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”表明“其(统治者)真不知马(人才)”。

C.选文使用“直称”“暗称”等方式,多次提到“千里马”,表达效果独特,且不显啰嗦。

D.选文开头两句提出全文所要论述的中心问题,再逐一正面论证,后以“其真不知马也”作结。

六、名著阅读

23.《经典常谈》中,对很多古代经典都有平实而高明的观点。请你根据提示,将ABCD四个观点填入表格中的正确位置。(只填序号)

经典与观点

经典 观点

《尚书》 ①

《汉书》 ②

《左传》 ③

《离骚》 ④

A.用了许多神话里的譬喻和动植物的譬喻,委曲地表达出他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往,对于群小的深恶痛疾。

B.中国最古的记言的史书,包括虞夏商周四代;大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。

C.断代为书,尽可充分利用史料,尽其颂述功德的职分。文字趋向骈体,句子比散体长。

D.大体依《春秋》而作;参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

七、作文

24.《春酒》一文,借甜甜的春酒表达对天真无邪的童年时光的怀念,对母亲的眷念,对故乡美好风俗的回忆。请你选择某一物品,模仿这种写法,写一篇作文,题目自拟。不少于600字。

提示:

(1)选择能够承载你的记忆和情感的物品。(2)再读《春酒》,理清文章借景抒情的线索。(3)模仿《春酒》,构思作文。

参考答案:

1.(1) piān zài

(2) “盟” “萌”; “哀” “衰”

(3)B

2.D 3.A 4.C 5. 书体:行书 特点:潇洒流畅适 宜挂在书房 理由:梅兰竹菊素有君子之称,又有高洁之寓意,(或灯笼上的名言一般常用来激励学习)所以适宜挂在书房。

6.C 7.B

8.保尔把一把烟末撒在神父家过复活节用的发面里。 9.这三个词语动词形象生动(“如见其人”或“如临其境”或“有画面感”),富有表现力,传神地写出神父愤怒地对待保尔的情态。 10.有孝心(心疼母亲)

11.形成原因相同,即由于在超高压状态下,原子相距很近而变得极为致密。 12.这里运用了列数字的说明方法,说明在适宜的温度下,斯石英可以变为普通沙子,使说明更具体,更有说服力。 13.“似乎”、“肯定”看似矛盾,实际上体现了说明文语言的准确性与严谨性,用“似乎”一词是因为无法确定地壳深处有没有斯石英;用“肯定”是因为根据客观条件可以推测地壳深处有斯石英的存在。

14.能不龟手一也/或以封/或不免于洴澼絖/则所用之异也 15.A 16.(1)天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?

(2)现在你有可容五石东西的大葫芦,为什么不考虑把它系在身上作为腰舟而浮游于江湖,反而担忧它大而无物可容呢? 17.“犹”是“还”的意思,“也”表肯定语气,“夫”表感叹语气,三个词连用,表达了庄子对惠子“见识浅陋狭隘”的感叹和讽刺。 18.甲乙两文均有雄奇瑰丽的想象:想象鲲鹏的大,瓠的大,都极言其大,极尽夸张。两文都采用寓言故事说理:甲文写飞到九万里高空的大鹏,需要借助风力,借此阐述万物皆有所待的道理,庄子认为都是“野马”“尘埃”等都“有所待”而不自由的,只有无所凭依才是真正的自由;乙文用“不龟手之药”的故事,证明无用之用,只是惠子不能通晓领悟,反映了庄子的无欲无求,随顺自然,才能得到真正解脱自在的思想追求。两文均出自《逍遥游》,很好地体现庄子作品特点:以充满雄奇瑰丽的想象的寓言故事来阐明其追求绝对精神自由的思想,给深奥的哲学思想赋予文学性和趣味性。

19.D 20.B 21.A 22.D

23. B C D A

24.参考例文

炸麻串

我的家乡在江苏北部的黄海边上。我们这儿的农村,元宵节有炸麻串的习俗。所谓炸麻串(也叫“放哨火”或“放烧火”),其实就是用细长的芦苇裹着稻草,扎成一根小碗粗的芦苇棒,等到天黑后,点燃芦苇棒,在田野上边走边跳舞。

据说,这一习俗源于明代。明代中叶以后,被称为“倭寇”的日本海商、海盗在日本藩侯支持下,经常来我国沿海地区武装抢掠,苏北沿海一带易遭倭患。为了抗击倭寇,人们用柴草扎成火把,轮流放哨,称之为“哨火”。有一年正月,倭寇奔袭,人们纷纷举起火把,从四面八方赶来迎战。繁星一般的火把吓得倭寇转身就逃,大家奋勇追击,消灭了不少倭寇。为了纪念这一胜利,就形成了“放哨火”的习俗。

记得小时候,元宵节前几天,爷爷便张罗着炸麻串把儿。他把上一年冬天砍下的芦苇翻出来,从中挑选些粗长的芦苇;再拎来一捆软稻草,拿来塑料丝、剪刀等用具,便开始扎起来。爷爷先把十几根芦苇平摊在地上,再把一个大稻草团放在上面,用扎丝把芦苇根扎牢,形成一个柱状;接着把芦苇竖立放,一根根拨匀称,再扎上一根扎丝,第一节就完成了;接下来,一边往里面塞草,一边在外面扎丝,等扎到12节(闰年13节)时,麻串就算扎成了。

盼望着,盼望着,元宵节终于来了。这一天,天刚黑,我和小伙伴们就迫不及待地点燃火把,然后高高举起,一路奔向自家的田头。一时间,歌声震天响。也许是太激动了,或者因为唱得太投入了,我脚下一滑,连人带着麻串把儿从田埂滚了下去。等我爬起来的时候,大伙儿已经冲出去好远了。

来到目的地后,大家先高举火把绕田走一圈,然后在田中央举着火把画圈,据说画的圈有多大,年底家中的粮囤就有多大。于是大家相互竞争,谁也不服谁。田野上火光一片,“繁星”点点,要多壮观就有多壮观。

终于,我们疯够了,火把也燃烧掉了一大半,该回家了。大家又相约高举着麻串把儿,像得胜的将军,雄赳赳气昂昂地“班师回朝”。

接下来,便是敬麻串了。各家各户的主人们,早已在家中点上蜡烛,敬上斗香,恭候麻串把儿回来。我家也不例外,我一踏进院门,爷爷便接过火把,在院子里画下一个大大的圆圈,祈盼着今年的粮囤更大更满;接着,把火把虔诚地立在庭院正中,任由其慢慢燃烧。爷爷说,那芦苇燃烧后留在火把上的灰头有多长,今年的稻穗就有多长。于是一家人都围着火把观看,红红的火光下,所有人的脸都被映得通红,一脸幸福……

一转眼,我已经长大,但那炸麻串的场面,还深深烙在我的脑海里。我的故乡,我的童年,我亲爱的小伙伴们,我会永远记住你们。

同课章节目录