高中语文沪教版第六册6.21《兰亭集序》说课课件(30张)

文档属性

| 名称 | 高中语文沪教版第六册6.21《兰亭集序》说课课件(30张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 612.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-17 12:59:44 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。 《语文课程标准》中对语文学习有这样的要求“通过阅读和鉴赏,体会中国文化的博大精深、渊远流长,陶冶性情,全面提高语文素养”,此文入选新教材正体现了这一理念,学生若能很好的理解文章的内容,就能认识作者深沉的感叹中所蕴含的积极情绪,对树立积极的人生观很有帮助,同时又能感受我国书法艺术的博大精深,对提高语文素养大有益处。一、指导思想与理论依据 王羲之的《亭集序》是沪教版第六册的一篇文言文。这篇序言不仅是书法艺术的瑰宝,而且其文在思想、语言上也具有独特的价值,二者相得益彰,共同确立了它在中国文化史上的重要地位。作为一篇书序,文章由叙事而写景,感物抒怀,从一次普通的游宴活动谈到了作者的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全文在立意上显得不同凡响。鉴赏仍然是初步的,尚未把握鉴赏的技巧,形成基本能力,更不用说对作品进行审美鉴赏。因此本课教学,仍然是在读懂课文的基础上,培养学生鉴赏古文的技巧,形成鉴赏能力。

优点

经过两个学期的学习,学生初步具备了一定的文言知识的阅读鉴赏能力及合作学习的经验。学生情况缺点基于教材特点和学生情况,特采用以下教学方式:

(1)诵读法。在疏通文意的基础上反复诵读,从而更深的领悟文章内容和体会作者的思想感情。

(2)自主合作探究法。让学生小组合作,采用圈点、勾画、批注的方法,借助工具书、课本注释初步疏通文意,力求做到准确、通顺地翻译课文,以此培养学生自主获取知识的能力。

(3)点拨法。启发学生动脑,自己进行思考与研究,充分发挥教师的引导性和学生的主体性。在学习本文中,我主要点拨的是难句以及作者感情变化的线索,从而使学生更好的理解课文。

通过利用多媒体的字、音、图来辅助教学,大大提高了教学质量和学生们的学习热情。

在理解作者在文中由喜到悲的感

情变化,认识作者深沉感叹中所

蕴含的积极情绪。

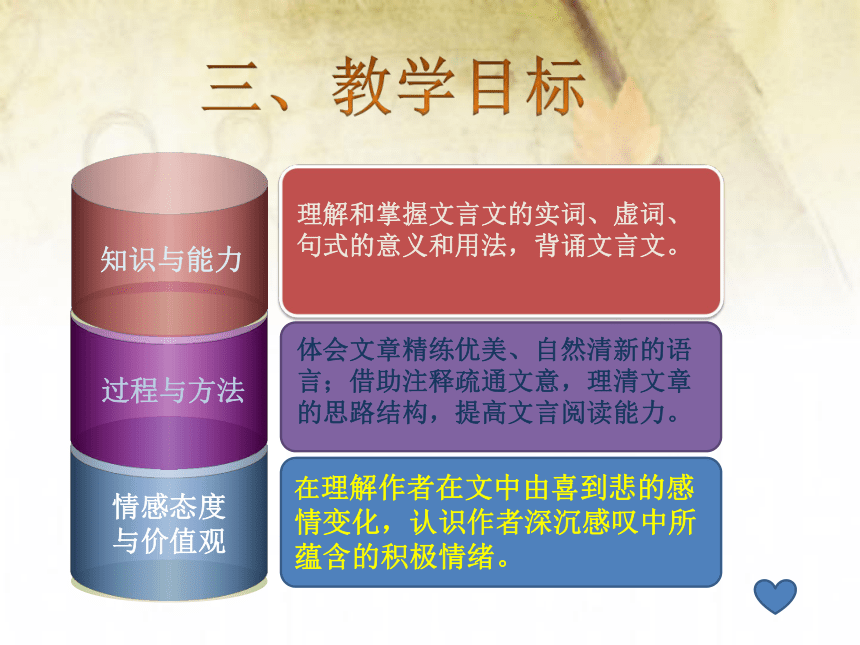

理解和掌握文言文的实词、虚词、句式的意义和用法,背诵文言文。 过程与方法三、教学目标体会文章精练优美、自然清新的语言;借助注释疏通文意,理清文章的思路结构,提高文言阅读能力。理解作者在文章中由喜到悲的感情变化和认识作者深沉感叹中蕴含的积极情绪。 重点

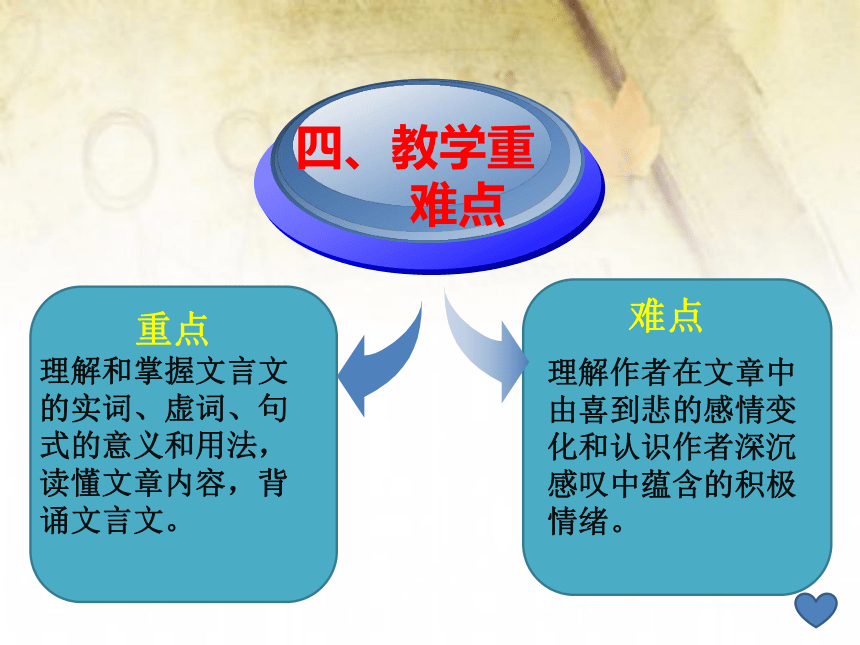

理解和掌握文言文的实词、虚词、句式的意义和用法,读懂文章内容,背诵文言文。四、教学重

难点难点(一)激发兴趣,引入新课 汉字是充满智慧和灵性的文字,我们有世界上唯一的文字艺术——书法。提到书法就不得不提到书圣,大家以为谁敢承此冠冕呢?王羲之。提到王羲之又不得不提到他的《兰亭集序》,《兰亭集序》不仅在书法上有很高的成就,它还是一篇淡雅脱俗、文思悠远的美文,可谓书艺双绝,它的魅力到底何在呢?让我们共赏奇文。教学过程(一)(一)激发兴趣,引入新课 汉字是充满智慧和灵性的文字,我们有世界上唯一的文字艺术——书法。提到书法就不得不提到书圣,大家以为谁敢承此冠冕呢?王羲之。提到王羲之又不得不提到他的《兰亭集序》,《兰亭集序》不仅在书法上有很高的成就,它还是一篇淡雅脱俗、文思悠远的美文,可谓书艺双绝,它的魅力到底何在呢?让我们共赏奇文。

设计意图:通过创设问题情

境激发学生的兴趣,利用阅读

期待,激发学生的阅读欲望。教学过程(一)天下第一行书 《兰亭集序》 (二) 作者简介和文章体裁特点王羲之(303年-361年),字逸少,原籍琅邪临沂(今属山东),生长于江苏无锡,后迁居山阴(今浙江绍兴),中国东晋书法家,有“书圣”之称,后官拜右军将军,人称王右军。其书法师承卫夫人、钟繇。王羲之无真迹传世。著名的《兰亭集序》等帖,皆为后人临摹。 序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在书籍或文章前面(也有列在后面的,如《史记·太史公自序》),列于书后的称为“跋”或“后序”。文体——序(三) 整体感知,朗读全文 通过播放课文朗诵带,让学生注意字音和语调、语气,初步感受〈〈兰亭集序〉〉的语言特色。听完录音后,点名读,教师作诵读指导。(四) 小组合作,逐段疏通文意古今异义:列坐其次

省略句:引(之)以为流觞曲水

词类活用:群贤毕至,少长咸集。(形容词作名词)

映带左右 一觞一咏 (名词作动词)

一词多义:次:水边;驻扎;次一等……

修:高;长;修建……

涉及成语:群贤毕至、崇山峻岭(三) 整体感知,朗读全文 通过播放课文朗诵带,让学生注意字音和语调、语气,初步感受〈〈兰亭集序〉〉的语言特色。听完录音后,点名读,教师作诵读指导。(四) 小组合作,逐段疏通文意古今异义:列坐其次

省略句:引(之)以为流觞曲水

词类活用:群贤毕至,少长咸集。(形容词作名词)

映带左右 一觞一咏 (名词作动词)

一词多义:次:水边;驻扎;次一等……

修:高;长;修建……

涉及成语:群贤毕至、崇山峻岭

设计意图:熟读课文,理解

和积累实词、虚词、句式的

意义和用法。

设计意图:让学生直观感受文中

自然美,并通过图文结合的形式

,使原本枯燥的课变得生动有趣

,使抽象的背景知识更为直观和

便于理解。 (五)小结并布置作业(1)熟读课文。

(2)积累文中文言知识,掌握文言文实词、虚词、句式的意义和用法。教学过程(二)(一) 学生齐读课文,检查字音的掌握情况。

(二) 分析课文,理清思路

学生快速浏览课文,思考:全文可分为几部分,

并试从每部分中找出一个最能表现作者情感的字眼。

(1、2)乐 兰亭集会的盛况,写出了宴集的时间、

地点、相聚的缘由、参加人员、环境及景物、天气和宴集的

感受。

(3) 痛 人生感慨

(4) 悲 交代了作序的目的教学过程(二)(一) 学生齐读课文,检查字音的掌握情况。

(二) 分析课文,理清思路

学生快速浏览课文,思考:全文可分为几部分,

并试从每部分中找出一个最能表现作者情感的字眼。

(1、2)乐 兰亭集会的盛况,写出了宴集的时间、

地点、相聚的缘由、参加人员、环境及景物、天气和宴集的

感受。

(3) 痛 人生感慨

(4) 悲 交代了作序的目的

设计意图:梳理作者的写作

思路,帮助背诵全文,初步

把握文章情感。(三)问题探讨1.为何而乐?为何而痛?为何而悲? 乐——人贤、景美、情畅、酒酣、事雅。

痛——人生短暂,死之大事无从把握。

悲——体会这种痛并非作者的一己之痛,而是昔人、今人、后人的共同之痛,作者由己悲人,更加深沉。 2.说说文章体现了作者怎样的人生观? ?(三)问题探讨1.为何而乐?为何而痛?为何而悲? 乐——人贤、景美、情畅、酒酣、事雅。

痛——人生短暂,死之大事无从把握。

悲——体会这种痛并非作者的一己之痛,而是昔人、今人、后人的共同之痛,作者由己悲人,更加深沉。 2.说说文章体现了作者怎样的人生观? ?

设计意图:鼓励学生在合作探究

中讨论解疑充分发挥学生的潜

能和学习的主动性。(四)深化拓展:介绍东晋时期的风尚和形成这种风尚的原因。 东晋时人崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,意志消沉,不求进取,认为人生无常,生死等同。

汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。

(四)深化拓展:介绍东晋时期的风尚和形成这种风尚的原因。 东晋时人崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,意志消沉,不求进取,认为人生无常,生死等同。

汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。

设计意图:为理解作者的人生态度

做铺垫。

作者的人生观:直接表露自己对死亡

的恐惧和对生存的向往,以及对生命

价值的追求,大胆道出“一死生为虚

诞,齐彭殇为妄作”,明确地指斥了

当时风行的老庄哲学。指出要用积极

的态度去对待生活。 总结:

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。 可大凡美景盛会,都易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了“人生苦短,命运难测”的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。(五)作业谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟的,你对人生有什么新的体悟?写一篇小文章,字数不限。(五)作业谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟的,你对人生有什么新的体悟?写一篇小文章,字数不限。

设计意图:既锻炼了学生的写作

能力,也启发了学生对本文有更深层

次的思考,有助于树立自己的人生观。?板书设计乐 (1-2) 集会盛况 良辰美景,乐事赏心。

痛 (3) 人生感慨 生命短暂,人生苦短。

悲 (4) 写序缘由 生死问题,古今同慨。兰亭集序

优点

经过两个学期的学习,学生初步具备了一定的文言知识的阅读鉴赏能力及合作学习的经验。学生情况缺点基于教材特点和学生情况,特采用以下教学方式:

(1)诵读法。在疏通文意的基础上反复诵读,从而更深的领悟文章内容和体会作者的思想感情。

(2)自主合作探究法。让学生小组合作,采用圈点、勾画、批注的方法,借助工具书、课本注释初步疏通文意,力求做到准确、通顺地翻译课文,以此培养学生自主获取知识的能力。

(3)点拨法。启发学生动脑,自己进行思考与研究,充分发挥教师的引导性和学生的主体性。在学习本文中,我主要点拨的是难句以及作者感情变化的线索,从而使学生更好的理解课文。

通过利用多媒体的字、音、图来辅助教学,大大提高了教学质量和学生们的学习热情。

在理解作者在文中由喜到悲的感

情变化,认识作者深沉感叹中所

蕴含的积极情绪。

理解和掌握文言文的实词、虚词、句式的意义和用法,背诵文言文。 过程与方法三、教学目标体会文章精练优美、自然清新的语言;借助注释疏通文意,理清文章的思路结构,提高文言阅读能力。理解作者在文章中由喜到悲的感情变化和认识作者深沉感叹中蕴含的积极情绪。 重点

理解和掌握文言文的实词、虚词、句式的意义和用法,读懂文章内容,背诵文言文。四、教学重

难点难点(一)激发兴趣,引入新课 汉字是充满智慧和灵性的文字,我们有世界上唯一的文字艺术——书法。提到书法就不得不提到书圣,大家以为谁敢承此冠冕呢?王羲之。提到王羲之又不得不提到他的《兰亭集序》,《兰亭集序》不仅在书法上有很高的成就,它还是一篇淡雅脱俗、文思悠远的美文,可谓书艺双绝,它的魅力到底何在呢?让我们共赏奇文。教学过程(一)(一)激发兴趣,引入新课 汉字是充满智慧和灵性的文字,我们有世界上唯一的文字艺术——书法。提到书法就不得不提到书圣,大家以为谁敢承此冠冕呢?王羲之。提到王羲之又不得不提到他的《兰亭集序》,《兰亭集序》不仅在书法上有很高的成就,它还是一篇淡雅脱俗、文思悠远的美文,可谓书艺双绝,它的魅力到底何在呢?让我们共赏奇文。

设计意图:通过创设问题情

境激发学生的兴趣,利用阅读

期待,激发学生的阅读欲望。教学过程(一)天下第一行书 《兰亭集序》 (二) 作者简介和文章体裁特点王羲之(303年-361年),字逸少,原籍琅邪临沂(今属山东),生长于江苏无锡,后迁居山阴(今浙江绍兴),中国东晋书法家,有“书圣”之称,后官拜右军将军,人称王右军。其书法师承卫夫人、钟繇。王羲之无真迹传世。著名的《兰亭集序》等帖,皆为后人临摹。 序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在书籍或文章前面(也有列在后面的,如《史记·太史公自序》),列于书后的称为“跋”或“后序”。文体——序(三) 整体感知,朗读全文 通过播放课文朗诵带,让学生注意字音和语调、语气,初步感受〈〈兰亭集序〉〉的语言特色。听完录音后,点名读,教师作诵读指导。(四) 小组合作,逐段疏通文意古今异义:列坐其次

省略句:引(之)以为流觞曲水

词类活用:群贤毕至,少长咸集。(形容词作名词)

映带左右 一觞一咏 (名词作动词)

一词多义:次:水边;驻扎;次一等……

修:高;长;修建……

涉及成语:群贤毕至、崇山峻岭(三) 整体感知,朗读全文 通过播放课文朗诵带,让学生注意字音和语调、语气,初步感受〈〈兰亭集序〉〉的语言特色。听完录音后,点名读,教师作诵读指导。(四) 小组合作,逐段疏通文意古今异义:列坐其次

省略句:引(之)以为流觞曲水

词类活用:群贤毕至,少长咸集。(形容词作名词)

映带左右 一觞一咏 (名词作动词)

一词多义:次:水边;驻扎;次一等……

修:高;长;修建……

涉及成语:群贤毕至、崇山峻岭

设计意图:熟读课文,理解

和积累实词、虚词、句式的

意义和用法。

设计意图:让学生直观感受文中

自然美,并通过图文结合的形式

,使原本枯燥的课变得生动有趣

,使抽象的背景知识更为直观和

便于理解。 (五)小结并布置作业(1)熟读课文。

(2)积累文中文言知识,掌握文言文实词、虚词、句式的意义和用法。教学过程(二)(一) 学生齐读课文,检查字音的掌握情况。

(二) 分析课文,理清思路

学生快速浏览课文,思考:全文可分为几部分,

并试从每部分中找出一个最能表现作者情感的字眼。

(1、2)乐 兰亭集会的盛况,写出了宴集的时间、

地点、相聚的缘由、参加人员、环境及景物、天气和宴集的

感受。

(3) 痛 人生感慨

(4) 悲 交代了作序的目的教学过程(二)(一) 学生齐读课文,检查字音的掌握情况。

(二) 分析课文,理清思路

学生快速浏览课文,思考:全文可分为几部分,

并试从每部分中找出一个最能表现作者情感的字眼。

(1、2)乐 兰亭集会的盛况,写出了宴集的时间、

地点、相聚的缘由、参加人员、环境及景物、天气和宴集的

感受。

(3) 痛 人生感慨

(4) 悲 交代了作序的目的

设计意图:梳理作者的写作

思路,帮助背诵全文,初步

把握文章情感。(三)问题探讨1.为何而乐?为何而痛?为何而悲? 乐——人贤、景美、情畅、酒酣、事雅。

痛——人生短暂,死之大事无从把握。

悲——体会这种痛并非作者的一己之痛,而是昔人、今人、后人的共同之痛,作者由己悲人,更加深沉。 2.说说文章体现了作者怎样的人生观? ?(三)问题探讨1.为何而乐?为何而痛?为何而悲? 乐——人贤、景美、情畅、酒酣、事雅。

痛——人生短暂,死之大事无从把握。

悲——体会这种痛并非作者的一己之痛,而是昔人、今人、后人的共同之痛,作者由己悲人,更加深沉。 2.说说文章体现了作者怎样的人生观? ?

设计意图:鼓励学生在合作探究

中讨论解疑充分发挥学生的潜

能和学习的主动性。(四)深化拓展:介绍东晋时期的风尚和形成这种风尚的原因。 东晋时人崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,意志消沉,不求进取,认为人生无常,生死等同。

汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。

(四)深化拓展:介绍东晋时期的风尚和形成这种风尚的原因。 东晋时人崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,意志消沉,不求进取,认为人生无常,生死等同。

汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

士大夫不满,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活,思想虚无。死了就死了,无所谓,因为生就是死,死就是生,即所谓“一死生,齐彭殇”。

设计意图:为理解作者的人生态度

做铺垫。

作者的人生观:直接表露自己对死亡

的恐惧和对生存的向往,以及对生命

价值的追求,大胆道出“一死生为虚

诞,齐彭殇为妄作”,明确地指斥了

当时风行的老庄哲学。指出要用积极

的态度去对待生活。 总结:

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。 可大凡美景盛会,都易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了“人生苦短,命运难测”的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。(五)作业谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟的,你对人生有什么新的体悟?写一篇小文章,字数不限。(五)作业谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟的,你对人生有什么新的体悟?写一篇小文章,字数不限。

设计意图:既锻炼了学生的写作

能力,也启发了学生对本文有更深层

次的思考,有助于树立自己的人生观。?板书设计乐 (1-2) 集会盛况 良辰美景,乐事赏心。

痛 (3) 人生感慨 生命短暂,人生苦短。

悲 (4) 写序缘由 生死问题,古今同慨。兰亭集序

同课章节目录