人教版七年级上册地理第一章《地球和地图》单元知识点讲义

文档属性

| 名称 | 人教版七年级上册地理第一章《地球和地图》单元知识点讲义 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

七年级上册地理第一章《地球和地图》知识点

1.1 地球和地球仪核心知识梳理

一、思维导图

二、知识梳理

1、地球的形状:地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体

认识过程:天圆地方→太阳和月亮→麦哲伦环球航行→地球卫星照片

2、证明地表是球面的事例:①地球的卫星照片;②麦哲伦环球航行;③月食现象;④海岸观船(观看远处驶来的帆船,先看到桅杆,再看到船身)。

3、地球的大小:

4、地球的模型:地球仪

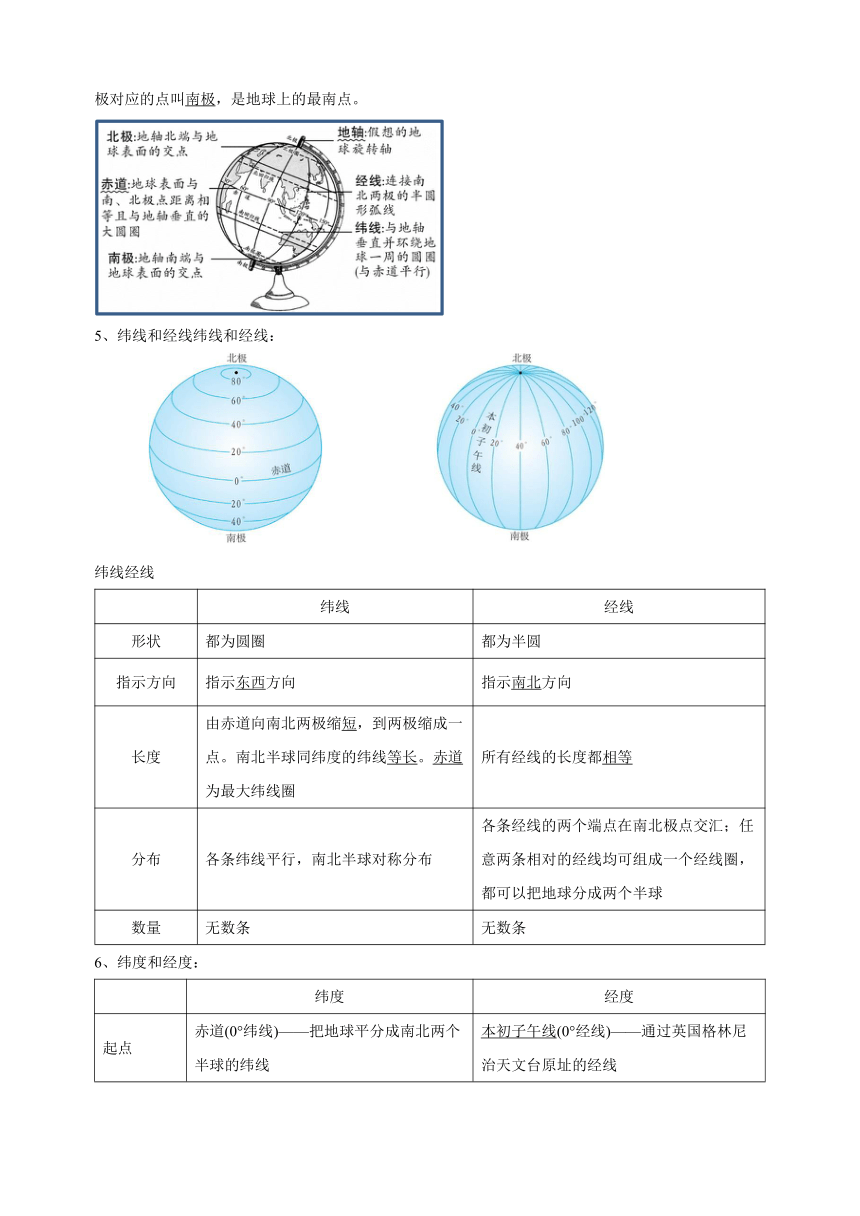

(1)地轴:假想的地球自转轴

(2)两极:地轴与地球表面的交点。其中,对着北极星方向的点叫北极,它是地球上的最北点。与北极对应的点叫南极,是地球上的最南点。

5、纬线和经线纬线和经线:

纬线经线

纬线 经线

形状 都为圆圈 都为半圆

指示方向 指示东西方向 指示南北方向

长度 由赤道向南北两极缩短,到两极缩成一点。南北半球同纬度的纬线等长。赤道为最大纬线圈 所有经线的长度都相等

分布 各条纬线平行,南北半球对称分布 各条经线的两个端点在南北极点交汇;任意两条相对的经线均可组成一个经线圈,都可以把地球分成两个半球

数量 无数条 无数条

6、纬度和经度:

纬度 经度

起点 赤道(0°纬线)——把地球平分成南北两个半球的纬线 本初子午线(0°经线)——通过英国格林尼治天文台原址的经线

划分方法 以赤道为起点,向南向北各划分90°;赤道以北为北纬,赤道以南为南纬;南北极点为90°。0°—30°为低纬度地区,30°—60°为中纬度地区,60°—90°为高纬度地区 本初子午线以东为东经,以西为西经,向东向西各划分180°,东西经180°经线重合

代号 北纬(N),南纬(S) 东经(E),西经(W)

变化规律 北纬:愈向北,度数愈大; 南纬:愈向南,度数愈大。 东经:愈向东,度数愈大; 西经:愈向西,度数愈大。

7、纬度和经度的变化规律:

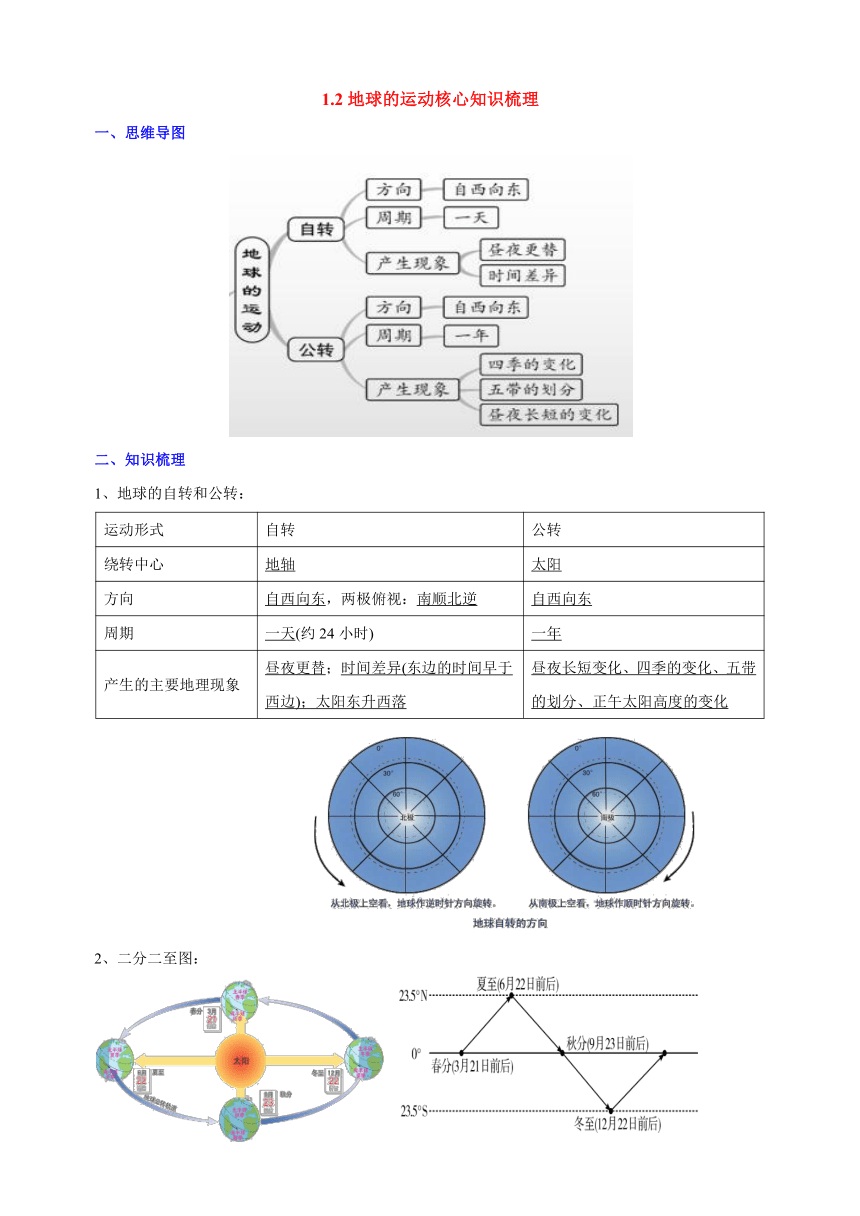

8、半球划分方法

东、西半球 南、北半球

划分方法 以160°E和20°W所组成的经线圈把地球平分成东、西两个半球 以赤道为界,以北为北半球,以南为南半球

图示

9、经纬网

(1)确定地球上任意一点的经纬度

方法:根据经纬度度数分布规律,先确定纬度为北纬还是南纬,经度为东经还是西经,再读取数值,最终确定经纬度位置。

写法:纬度在前,经度在后,中间用逗号隔开,写在括号里,如(30°N,119°E)。

(2)应用:军事、航空、航海、气象观测等领域。

1.2地球的运动核心知识梳理

一、思维导图

二、知识梳理

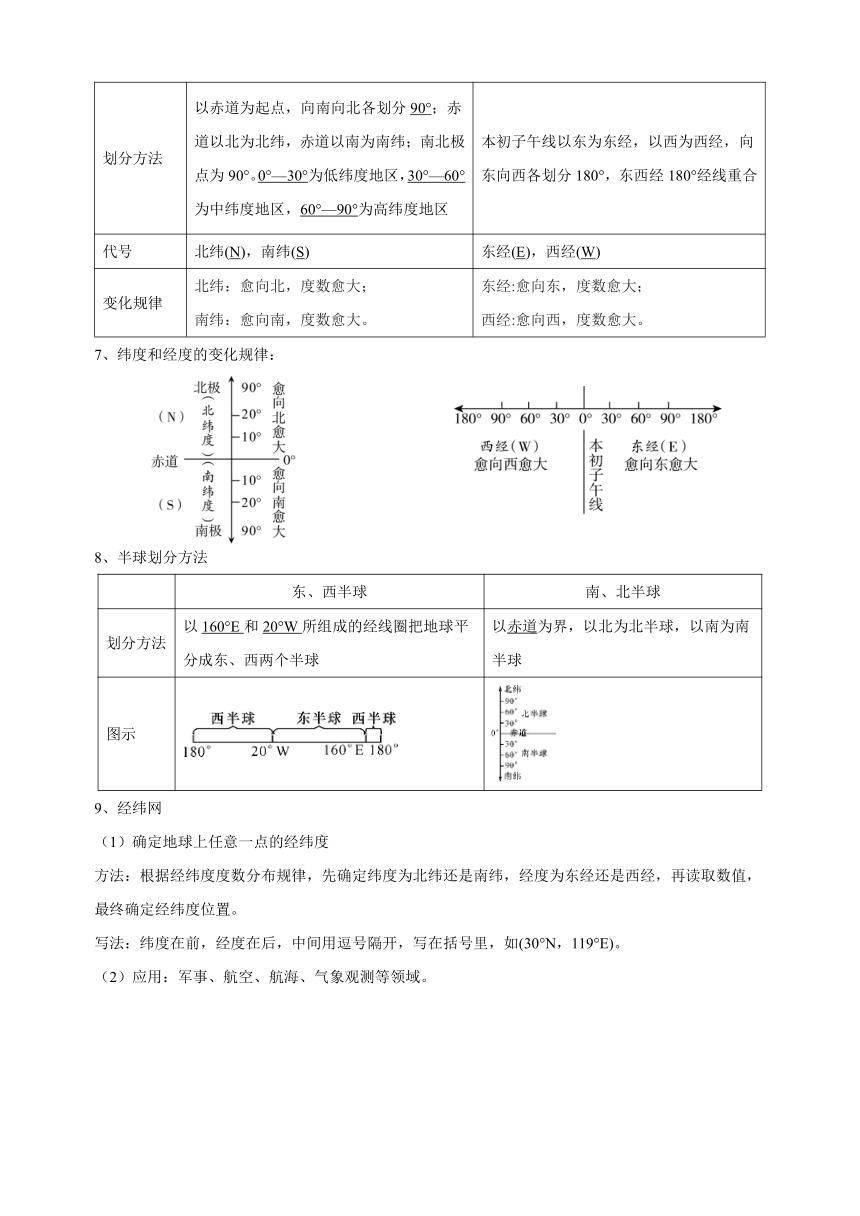

1、地球的自转和公转:

运动形式 自转 公转

绕转中心 地轴 太阳

方向 自西向东,两极俯视:南顺北逆 自西向东

周期 一天(约24小时) 一年

产生的主要地理现象 昼夜更替;时间差异(东边的时间早于西边);太阳东升西落 昼夜长短变化、四季的变化、五带的划分、正午太阳高度的变化

2、二分二至图:

时间 节气 太阳直射点位置 昼夜长短

3月21日前后 春分 赤道 全球昼夜平分

6月22日前后 夏至 北回归线 (23.5°N) 北半球昼长夜短,南半球昼短夜长;北极圈以北地区出现极昼现象,南极圈以南地区出现极夜现象

9月23日前后 秋分 赤道 全球昼夜平分

12月22日前后 冬至 南回归线 (23.5°S) 北半球昼短夜长,南半球昼长夜短;北极圈以北地区出现极夜现象,南极圈以南地区出现极昼现象

3、四季的形成:

太阳光线直射点在南北回归线之间来回移动。南北回归线上,一年太阳直射一次;南北回归线之间的地区,一年太阳直射两次;南北回归线外,没有太阳直射。

太阳直射点有规律地移动,引起了昼夜长短和正午太阳高度的变化,进而导致各地在不同时间获得太阳光热的多少存在差异,便产生了季节的变化。以北半球为例,3、4、5三个月是春季,6、7、8三个月是夏季,9、10、11三个月是秋季,12、1、2三个月是冬季。南半球与北半球正好相反。

4、五带的划分:

5、地球公转运动对物影长度、方向变化的影响

(1)对物影长度的影响:太阳直射物体时,其影子最短;太阳斜射物体时,影子变长,斜射越厉害,物体的影子就越长。如在北回归线及其以北地区的一年中,冬至日太阳高度角最小,物体影子最长;夏至日太阳高度角最大,物体的影子最短。一天中,正午时分物体的影子最短。同一时间,同一半球,纬度越高,影子越长。

(2)对物影方向的影响

①北回归线及其以北,物影一直朝北。

②南回归线及其以南,物影一直朝南。

③南北回归线之间的地区,物影随太阳直射点的变化而南北移动。

1.3地图和地形图核心知识梳理

一、思维导图

二、知识梳理

地图

(一)地图的基本要素

1、比例尺

(1)比例尺表示图上距离比实地距离缩小的程度。

(2)公式为:比例尺=(注意图上距离和实际距离的长度单位要统一)。

(3)表示方法

数字式:1:10000000或1/10000000

文字式:图上1厘米等于实地距离100千米

线段式:

(3)比例尺的大小:比例尺本身是一个分数,分母越大,比例尺越小,分母越小,比例尺越大。

(4)比例尺大小与表示地区范围大小和内容详略的关系:

2、图例与注记

图例是对地图上各种符号和注记的说明;注记是说明地理事物的名称、数据等文字。常用图例如图所示:

3、地图上的方向

(1)一般辨向法:面对地图,上北下南,左西右东

(2)指向标定向法:根据指向标判别方向,指向标箭头指示正北方向,据此再判断其他方向。

如右图,通过指向标平移法,判断B在A的什么方向。将指向标平移到参照点A点,根据指向标确定出方向,连接AB两点,即可得出B点在A点的东南方向。

(3)经纬网定向法:在经纬网图中,按经纬线判别方向,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

①根据纬度判断南北方向

越靠近北极点越偏北,越靠近南极点越偏南

②根据经度判断东西方向

在相比较的两点之间的劣弧旁沿地球自转方向画箭头,箭头处为东,箭尾处为西

北极点四周皆为正南方向,南极点四周皆为正北方向

(二)选择适用的地图

地图的种类很多,不同的地图能够反映不同的信息。根据使用目的,正确地选择地图,才能及时、准确地获得有用的信息。例如,去公园游览,需要寻找景点,应该从导游图上找答案。外出旅行,确定行程,应该参考交通图。了解国际时事,确定事件发生地点,应该查阅世界的国家和地区图。

地图的比例尺有大有小,不同比例尺的地图表示的地域范围和内容详略程度不一样。我们应该根据需要选择比例尺合适的地图。

随着电子计算机等现代技术手段的应用,地图信息的获取和呈现方式日益多样,极大地方便了我们选择和使用地图。目前电子地图、遥感图像在交通、农业、救灾、天气预报等方面广泛运用。

(三)地形图的判读

1、海拔和相对高度

地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫海拔;某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫相对高度。

2、等高线地形图的判读及地形识别方法

(1)等高线:在地图上,把海拔相同的各点连接成线,就是等高线。

(2)基本特征:一是在同一条等高线上各点的海拔高度相同;二是相邻等高线之间的水平距离越大,地面坡度越小;反之,则地面坡度越大。如图所示等高线的密集与稀疏和坡度陡缓的关系。

(

鞍部:两山峰之间

)(3)等高线地形图的判读:等高线闭合且数值从中间向四周逐渐降低代表山谷;等高线的弯曲部分向高处凸出表示山谷;等高线的弯曲部分向低处凸出表示山脊_;等高线重叠的地方表示陡崖;两座山峰之间地势相对较低的区域表示鞍部。(如图所示)

山脊和山谷的等高线分布特点相似,建议采用“做剖面图”的方法加以区别,即在山谷线、山脊线的垂直方向做出剖面图。具体如下所示:

在右图中,过A点和B点分别向两侧做一条直虚线,比较A、C、D三点的海拔,图中A点海拔为100米,其两侧的C、D两点海拔均为150米,可见是中间低、两边高,即可判定A为山谷。同样,图中B点海拔为100米,其两侧的E、F两点海拔均为50米,可见中间高、两边低,即可判定B为山脊。

3、分层设色地形图

在不同的等高线之间着上不同的颜色,可以一目了然地看到地表的高低形态和海底的起伏状况,这种地图叫分层设色地形图。一般海洋用蓝色表示,平原用绿色表示。

4.地形剖面图

地形剖面图是以等高线地形图为基础转绘成的。它是沿等高线地形图某条直线下切而显露出来的地形垂直剖面。地形剖面图可以更直观地表示地面上沿某一方向地势的起伏和坡度的陡缓。

1.1 地球和地球仪核心知识梳理

一、思维导图

二、知识梳理

1、地球的形状:地球是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体

认识过程:天圆地方→太阳和月亮→麦哲伦环球航行→地球卫星照片

2、证明地表是球面的事例:①地球的卫星照片;②麦哲伦环球航行;③月食现象;④海岸观船(观看远处驶来的帆船,先看到桅杆,再看到船身)。

3、地球的大小:

4、地球的模型:地球仪

(1)地轴:假想的地球自转轴

(2)两极:地轴与地球表面的交点。其中,对着北极星方向的点叫北极,它是地球上的最北点。与北极对应的点叫南极,是地球上的最南点。

5、纬线和经线纬线和经线:

纬线经线

纬线 经线

形状 都为圆圈 都为半圆

指示方向 指示东西方向 指示南北方向

长度 由赤道向南北两极缩短,到两极缩成一点。南北半球同纬度的纬线等长。赤道为最大纬线圈 所有经线的长度都相等

分布 各条纬线平行,南北半球对称分布 各条经线的两个端点在南北极点交汇;任意两条相对的经线均可组成一个经线圈,都可以把地球分成两个半球

数量 无数条 无数条

6、纬度和经度:

纬度 经度

起点 赤道(0°纬线)——把地球平分成南北两个半球的纬线 本初子午线(0°经线)——通过英国格林尼治天文台原址的经线

划分方法 以赤道为起点,向南向北各划分90°;赤道以北为北纬,赤道以南为南纬;南北极点为90°。0°—30°为低纬度地区,30°—60°为中纬度地区,60°—90°为高纬度地区 本初子午线以东为东经,以西为西经,向东向西各划分180°,东西经180°经线重合

代号 北纬(N),南纬(S) 东经(E),西经(W)

变化规律 北纬:愈向北,度数愈大; 南纬:愈向南,度数愈大。 东经:愈向东,度数愈大; 西经:愈向西,度数愈大。

7、纬度和经度的变化规律:

8、半球划分方法

东、西半球 南、北半球

划分方法 以160°E和20°W所组成的经线圈把地球平分成东、西两个半球 以赤道为界,以北为北半球,以南为南半球

图示

9、经纬网

(1)确定地球上任意一点的经纬度

方法:根据经纬度度数分布规律,先确定纬度为北纬还是南纬,经度为东经还是西经,再读取数值,最终确定经纬度位置。

写法:纬度在前,经度在后,中间用逗号隔开,写在括号里,如(30°N,119°E)。

(2)应用:军事、航空、航海、气象观测等领域。

1.2地球的运动核心知识梳理

一、思维导图

二、知识梳理

1、地球的自转和公转:

运动形式 自转 公转

绕转中心 地轴 太阳

方向 自西向东,两极俯视:南顺北逆 自西向东

周期 一天(约24小时) 一年

产生的主要地理现象 昼夜更替;时间差异(东边的时间早于西边);太阳东升西落 昼夜长短变化、四季的变化、五带的划分、正午太阳高度的变化

2、二分二至图:

时间 节气 太阳直射点位置 昼夜长短

3月21日前后 春分 赤道 全球昼夜平分

6月22日前后 夏至 北回归线 (23.5°N) 北半球昼长夜短,南半球昼短夜长;北极圈以北地区出现极昼现象,南极圈以南地区出现极夜现象

9月23日前后 秋分 赤道 全球昼夜平分

12月22日前后 冬至 南回归线 (23.5°S) 北半球昼短夜长,南半球昼长夜短;北极圈以北地区出现极夜现象,南极圈以南地区出现极昼现象

3、四季的形成:

太阳光线直射点在南北回归线之间来回移动。南北回归线上,一年太阳直射一次;南北回归线之间的地区,一年太阳直射两次;南北回归线外,没有太阳直射。

太阳直射点有规律地移动,引起了昼夜长短和正午太阳高度的变化,进而导致各地在不同时间获得太阳光热的多少存在差异,便产生了季节的变化。以北半球为例,3、4、5三个月是春季,6、7、8三个月是夏季,9、10、11三个月是秋季,12、1、2三个月是冬季。南半球与北半球正好相反。

4、五带的划分:

5、地球公转运动对物影长度、方向变化的影响

(1)对物影长度的影响:太阳直射物体时,其影子最短;太阳斜射物体时,影子变长,斜射越厉害,物体的影子就越长。如在北回归线及其以北地区的一年中,冬至日太阳高度角最小,物体影子最长;夏至日太阳高度角最大,物体的影子最短。一天中,正午时分物体的影子最短。同一时间,同一半球,纬度越高,影子越长。

(2)对物影方向的影响

①北回归线及其以北,物影一直朝北。

②南回归线及其以南,物影一直朝南。

③南北回归线之间的地区,物影随太阳直射点的变化而南北移动。

1.3地图和地形图核心知识梳理

一、思维导图

二、知识梳理

地图

(一)地图的基本要素

1、比例尺

(1)比例尺表示图上距离比实地距离缩小的程度。

(2)公式为:比例尺=(注意图上距离和实际距离的长度单位要统一)。

(3)表示方法

数字式:1:10000000或1/10000000

文字式:图上1厘米等于实地距离100千米

线段式:

(3)比例尺的大小:比例尺本身是一个分数,分母越大,比例尺越小,分母越小,比例尺越大。

(4)比例尺大小与表示地区范围大小和内容详略的关系:

2、图例与注记

图例是对地图上各种符号和注记的说明;注记是说明地理事物的名称、数据等文字。常用图例如图所示:

3、地图上的方向

(1)一般辨向法:面对地图,上北下南,左西右东

(2)指向标定向法:根据指向标判别方向,指向标箭头指示正北方向,据此再判断其他方向。

如右图,通过指向标平移法,判断B在A的什么方向。将指向标平移到参照点A点,根据指向标确定出方向,连接AB两点,即可得出B点在A点的东南方向。

(3)经纬网定向法:在经纬网图中,按经纬线判别方向,经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

①根据纬度判断南北方向

越靠近北极点越偏北,越靠近南极点越偏南

②根据经度判断东西方向

在相比较的两点之间的劣弧旁沿地球自转方向画箭头,箭头处为东,箭尾处为西

北极点四周皆为正南方向,南极点四周皆为正北方向

(二)选择适用的地图

地图的种类很多,不同的地图能够反映不同的信息。根据使用目的,正确地选择地图,才能及时、准确地获得有用的信息。例如,去公园游览,需要寻找景点,应该从导游图上找答案。外出旅行,确定行程,应该参考交通图。了解国际时事,确定事件发生地点,应该查阅世界的国家和地区图。

地图的比例尺有大有小,不同比例尺的地图表示的地域范围和内容详略程度不一样。我们应该根据需要选择比例尺合适的地图。

随着电子计算机等现代技术手段的应用,地图信息的获取和呈现方式日益多样,极大地方便了我们选择和使用地图。目前电子地图、遥感图像在交通、农业、救灾、天气预报等方面广泛运用。

(三)地形图的判读

1、海拔和相对高度

地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫海拔;某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫相对高度。

2、等高线地形图的判读及地形识别方法

(1)等高线:在地图上,把海拔相同的各点连接成线,就是等高线。

(2)基本特征:一是在同一条等高线上各点的海拔高度相同;二是相邻等高线之间的水平距离越大,地面坡度越小;反之,则地面坡度越大。如图所示等高线的密集与稀疏和坡度陡缓的关系。

(

鞍部:两山峰之间

)(3)等高线地形图的判读:等高线闭合且数值从中间向四周逐渐降低代表山谷;等高线的弯曲部分向高处凸出表示山谷;等高线的弯曲部分向低处凸出表示山脊_;等高线重叠的地方表示陡崖;两座山峰之间地势相对较低的区域表示鞍部。(如图所示)

山脊和山谷的等高线分布特点相似,建议采用“做剖面图”的方法加以区别,即在山谷线、山脊线的垂直方向做出剖面图。具体如下所示:

在右图中,过A点和B点分别向两侧做一条直虚线,比较A、C、D三点的海拔,图中A点海拔为100米,其两侧的C、D两点海拔均为150米,可见是中间低、两边高,即可判定A为山谷。同样,图中B点海拔为100米,其两侧的E、F两点海拔均为50米,可见中间高、两边低,即可判定B为山脊。

3、分层设色地形图

在不同的等高线之间着上不同的颜色,可以一目了然地看到地表的高低形态和海底的起伏状况,这种地图叫分层设色地形图。一般海洋用蓝色表示,平原用绿色表示。

4.地形剖面图

地形剖面图是以等高线地形图为基础转绘成的。它是沿等高线地形图某条直线下切而显露出来的地形垂直剖面。地形剖面图可以更直观地表示地面上沿某一方向地势的起伏和坡度的陡缓。