阿Q 正传[下学期]

图片预览

文档简介

课件59张PPT。“没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物而不知拥护爱戴崇仰的国家是没有希望的奴隶之邦。”

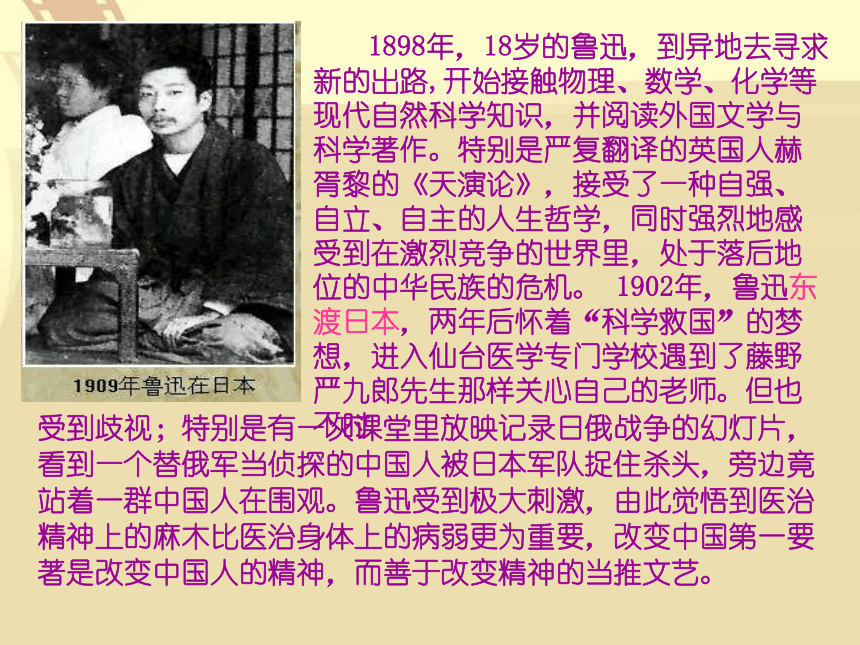

—— 郁达夫 鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,我国现代文学家和思想家。于1881年出生在浙江绍兴一个破落的封建大家庭里。绍兴是一个有着深厚文化传统的地方,保留有众多的名胜,如古代治水英雄夏禹的陵墓,越王勾践卧薪尝胆留下的遗迹,近代反清女杰秋瑾从容就义的轩亭口等等。民间还有各式各样的戏剧演出和传说故事。乡亲们最津津乐道的是两个“鬼”:一个是“带复仇性的,比别的一切鬼魂更美,更强的鬼魂”——女吊;另一个是腰束草绳,脚穿草鞋,手捏芭蕉扇,富有同情心的“无常”。乡土传统与民间文化,深深地影响着鲁迅的一生。 鲁迅从小就表现出活泼的性格。在叫做“百草园”的后园里,发现了大自然的无穷趣味……正是这样自由的童年生活,开发与培养了未来作家鲁迅的创造力与想象力。 6岁时鲁迅告别了百草园,到“三味书屋”,一直读到17岁。在这里,他熟读了儒家的经典,又在课余广泛阅读了儒家之外的各种杂书:小说,野史,笔记……为鲁迅以后思想与文学的发展,奠定了宽广深厚的知识基础。鲁迅的童年也有阴影:13岁那年,祖父因故入狱,不得不随着全家到亲戚家避难;以后父亲病重,家庭生活也从小康陷入困顿。作为长子的鲁迅,不得不经常出入于当铺与药店,在周围人的歧视与侮辱中,感受社会的冷酷与势利。父亲最后因庸医的延误而过早离世,更给少年鲁迅以很深的刺激,他由此开始了对中国社会、文化、人世与人心的思考。 1898年,18岁的鲁迅,到异地去寻求新的出路,开始接触物理、数学、化学等现代自然科学知识,并阅读外国文学与科学著作。特别是严复翻译的英国人赫胥黎的《天演论》,接受了一种自强、自立、自主的人生哲学,同时强烈地感受到在激烈竞争的世界里,处于落后地位的中华民族的危机。 1902年,鲁迅东渡日本,两年后怀着“科学救国”的梦想,进入仙台医学专门学校遇到了藤野严九郎先生那样关心自己的老师。但也不时受到歧视;特别是有一次课堂里放映记录日俄战争的幻灯片,看到一个替俄军当侦探的中国人被日本军队捉住杀头,旁边竟站着一群中国人在围观。鲁迅受到极大刺激,由此觉悟到医治精神上的麻木比医治身体上的病弱更为重要,改变中国第一要著是改变中国人的精神,而善于改变精神的当推文艺。 于是鲁迅决定弃医从文。他和朋友们热烈地讨论着:怎样才是理想的人性?中国国民性中最缺乏的是什么?它的病根何在?并于1903年、1907年、1908年公开发表了第一批论文,提出了“立国”必先“立人”的思想,呼唤“精神界之战士”。

鲁迅于1909年回国后,一直在痛苦地思索,沉默了将近十年。直到1918年五四运动前夕,才在朋友的鼓动下,提笔写了《狂人日记》,发表在《新青年》杂志上。这是中国第一篇现代白话小说。揭露中国封建社会的历史是一部“吃人”的历史,发出了“救救孩子”的呼声。小说发表后,引起了社会的极大震动,鲁迅一发不可收,连续写了多篇小说,后来编为《呐喊》《彷徨》两本小说集,分别于1923年和1926年出版。 在写作《呐喊》《彷徨》的同时,鲁迅还创作了散文集《朝花夕拾》(作于1926年,1928年出版)和散文诗《野草》(作于1924-1926年,1927年出版)。《朝花夕拾》是对生命的童年时代(“朝花”)的回忆与重提:民间传说中的“无常”,父亲的病,百草园和三味书屋,藤野先生,幼时的保姆“长妈妈”,一生坎坷的老友范爱农,等等。鲁迅是怀着温馨的爱去回忆的,从中显露出鲁迅心灵世界最为柔和的一面,又内含着一种深沉的悲哀。《野草》是另一类散文,是“梦”的产物:全书三分之一的篇章都以“我梦见”为开头。展现在读者面前的是一个奇诡的世界:夜半时分的幻觉中听见“吃吃”的声音(《秋夜》);“人睡到不知道时候的时候”,“影”来“告别”(《影的告别》);青白的冰谷中看见“死火”,“有炎炎的形,但毫不摇动,全体冰结,像珊瑚枝”(《死火》);“狗”追着“人”,大声质问,“人”拼命“逃跑”(《狗的驳诘》)……鲁迅把他在儿时敷演童话的想象力发挥到了极致,借以表达自己微妙的难以言传的感觉、情绪与心理,对人的生命进行更深层次的哲理思考。鲁迅对别人说“我的哲学都在《野草》里”,读者也因此有机会借《野草》去窥见鲁迅灵魂的深处。 鲁迅在进行小说、散文创作的同时,又在《新青年》等报刊杂志上发表杂文。五四前后,他在北京期间所写的杂文, 编有《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》等集。1926年8月至1927年10月的杂文主要收在《而已集》里。1927年底,鲁迅定居上海,开始了他“最后十年”的生命历程,并以主要精力进行杂文创作。先后出版有《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》等。 鲁迅曾充满自信地说:“‘中国大众的灵魂’,现在是反映在我的杂文里了。”在这个意义上,鲁迅的杂文就是一部活的现代中国人的“人史”。如果要真正了解中国的社会与历史,特别是要了解中国人,那就读读鲁迅的杂文吧。 鲁迅在他生命的最后时刻,还奉献出了一本小说集《故事

新编》, 《故事新编》,或是古代的神话传说中的英雄:女娲

(《补天》)、后羿(《奔月》)或是历史中的圣贤人物:孔子、

老子等,鲁迅的笔下却全都抹去了英雄的神光,还原于常人、

凡人的本相。因此,《奔月》不写射日英雄后羿当年的赫赫战

功,而竭力写他功成名就“以后”,成为普通人的遭遇:天下的

鸟兽全被射死,再无用武之地,只能整日为吃食而奔波;被人

们冷落、遗忘不说,学生也来暗算自己了,最后连老婆(嫦娥)

也远走高飞:这“先驱者的命运”的思考与表现,发人深省。整

部《故事新编》充满了鲁迅式的幽默,而骨子里仍然藏着固有

的悲凉;此时的鲁迅正面临死亡的威胁,处于身心交瘁之中,却能写出如此从容、洒脱的文字,这正意味着他的思想与艺术都已经达到了一个新的境界。1936年10月19日,这位本世纪中国与世界的文学大师,放下了手中的笔;这位思想的巨人,停止了思想。成千上万的普通人自动地来为他送行,在他的灵柩上覆盖着一面旗帜,上面写着三个字“民族魂”

、?

没落知识分子(《孔乙己》)城镇贫民(《药》)人力车夫(《一件小事》)

饱受凌辱的农民(《故乡》)名人:阿Q年龄:

籍贯:

身份地位:

工作:

外形特征:

性格特征:

生平最得意的事:

生平最恼火的事:

生平最值得炫耀的事:

最受人欢迎的时候:

生前最后一句话:

口头禅:名人:阿Q年龄:三十出头

籍贯:不详

身份地位:一无所有的贫苦农民

工作:打零工

外形特征:头上有癞疮疤

性格特征:精神胜利法

生平最得意的事:欺负小尼姑

生平最恼火的事:1、向吴妈求爱,被拒

2、让小D抢了饭碗

生平最值得炫耀的事:进过城并看过杀头

最受人欢迎的时候:从城里带东西回来的日子

生前最后一句话:过了二十年又是一个……

口头禅:妈妈的时代背景 《阿Q正传》写于中国共产党刚刚成立后不久。资产阶级领导的革命——辛亥革命,已经过去整整10年,在革命与反革命的较量中,无产阶级不断发展壮大。与此同时,新文化运动也在深入开展。“文学研究会”应运而生,挑起了“为人生的艺术”的大旗,这时的鲁迅,经过上下求索,已经摆脱了辛亥革命的失败给自己带来的苦闷和彷徨,决心甘听将令,为革命呐喊助威了《阿Q正传》就是在这种政治氛围中产生的。鲁迅在《呐喊自序》中曾说:我“或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声”。未能忘怀于当日寂寞的悲哀,这恐怕是鲁迅创作《阿Q正传》的直接原因。 辛亥革命后,鲁迅亲眼看到,虽然革命党推翻了清朝政府,但并没摧垮反动封建势力,革命者流了血,却将袁世凯扶上了总统宝座,对敌人宽容姑息,毫不警惕,固而使一些狡诈善变的投机分子钻入革命阵营,成为新贵,惨酷屠杀革命派。这些沉痛事实,使得鲁迅对资产阶级领导的辛亥革命大失所望,他痛感资产阶级的软弱和妥协,使中国社会依然黑暗混乱,广大人民尤其农民,仍然痛苦不堪。中国的出路何在?鲁迅在 相当长的一段时间,冷静观察社会,从历史中寻求借鉴,探索中国的出路。直到1917年以后,马克思主义传入中国,鲁迅看到了黎明的曙光,所以当他为新时代呐喊时,自然会以辛亥革命为背景,以当时的事情为题材进行创作,借以总结失败的历史教训,“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”(见《呐喊·自序》)这大概就是鲁迅创作《阿Q正传》的真实目的了。《阿Q正传》出版后,深受中国和世界各国人民的喜爱。现已被译成几种文字,在世界上广泛流传。

小说难以正名

主人公姓氏无从查考

主人公名字不详

主人公籍贯不清楚戏作“正传”

似乎姓赵,称阿

权且叫“Q”

四处流浪,无家可归地位低下

处境悲惨 第一章 序 内容提示阅读第一章 ,回答以下问题:1.“仿佛思想里有鬼似的”,怎么理解?

2.作者所引孔子“名不正则言不顺”这句话本义是什么?作者取的是什么意思?

3.作者写赵太爷的一“抢”一“跳”,有何表现作用?

4.“我怎么会有你这样的本家?”“你怎么会姓赵!”两句话的意思有何不同?

5.作者为主人公取名阿Q,其用意何在?

6.阿Q的姓名籍贯如此“渺茫”,表明了阿Q怎样的地位和处境? 挨打的荣耀

痛苦的转移

麻木、愚昧、落后、无赖,

万劫不复的奴才相第二章 优胜记略 内容提示 先前阔

见识高

真能做

光荣的癩头疮精神胜利法乃立身法宝阅读第二章 ,回答以下问题:1.“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西?”之类的名言,表现出阿Q怎样的心态?

2.阿Q一方面以进过城市而“更自负”,另一方面又“鄙薄城里人”,这又表现出他什么样的心态?

3.“我总算被儿子打了”这个想法表现了阿Q什么心理?

4.“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”阿Q这一投降怎样理解?

5.“但真所谓‘塞翁失马安知非福’罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。”这一句中“不幸”“倒”“几乎”这几个词的意思怎样理解? 序/优胜纪略——阿Q是个什么样的形象?1、社会地位如何?是一个无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业的奴隶

是一个地位卑微的被践踏者2、与现实的社会地位形成强烈反差的是他什么样的内心生活需求? 自尊:

A:自己看不起别人

对未庄人:全不在他眼睛里 “我的儿子会阔得多啦” 没见过城里的煎鱼

对城里人:鄙薄他们可笑。“条凳” “葱丝”

B:不准别人看不起自己

讳人说自己的癞疮疤。 骂。――口讷者

打。――气力小者

吃亏的时候多――怒目而视。

没有办法――说“你还不配”。

被人揪打――想“我总算被儿子打了”

说“我是虫豸”

想“状元不也是第一个吗?”

“你算是什么东西呢”

钱被抢 ——打自己,如同打了别人。

心满意足的得胜走了,睡着了。3、阿Q用了什么样的方式保持了内心的平衡? 它是一种自欺自贱自残的方式,屡屡遭受失败的他却从未“失败”过。现实处境糟糕却要各种荒唐的理由轻视任何人。这种自尊就是虚妄的妄自尊大。 所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱。这种可怜而又可笑的化解尖锐冲突的方式鲁迅称之为“精神胜利法”。 4、这种方式有什么特征?第三章 续优胜记略 内容提示 赵太爷的巴掌

假洋鬼子的哭丧棒

王胡的碰墙

怕硬篇调戏小尼姑

因荣耀得意

意外灭威风

轻松高兴

更轻松得意欺人篇精神胜利法乃快乐之道 1.?开头一句中“蒙”这个词有何含义?

2.?阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反觉得“赵太爷高人一筹了”?

3. “阿Q此后倒得意了许多年”中阿Q得意什么?

4. 阿Q见自己的虱子比不过王胡的,“最初是失望,后来却不平了”,这是为什么?

5. 阿Q“耸了肩膀等候着”“假洋鬼子”来打,“等候”一词妙在何处?

6. 阿Q“摩着”小尼姑的头“呆笑”,对刻画阿Q起何作用? 阅读第三章 ,回答以下问题:续优胜纪略—阿Q精神胜利法的进一步表现1.阿Q得意了许多年的原因是什么?自以为成了赵太爷的老子 大家仿佛格外尊敬他

在幻想中身为奴隶的他做着主子的迷梦,

幻想着凌驾于他人之上压迫和欺辱他人① 看不起王胡,为虱子不多而失望不平,无理寻衅,欲欺侮王胡却被打:记忆中的第一件屈辱(无所适从)

②最厌恶假洋鬼子 被假洋鬼子殴打, 生平中的第二件屈辱 (反而觉得轻松些早已有些高兴了)

③欺辱尼姑,借以转嫁屈辱 兴高采烈 2.他又做出了哪些“光辉事迹”? 这种精神胜利法的具体表现是: 1. 妄自尊大 他总是认为自己的天下第一了不起的人,从而满足自己莫名其妙的虚荣心。方法是陶醉在虚无缥缈的过去,或者未来。连自己姓什么都不知道却说我先前比你阔多了。连老婆都没有却说,我将来会比你阔多了。别人稍微表扬他一点,立刻就高兴起来。对于未庄的人,他都不放在眼里,就是文童的父亲赵太爷、钱太爷也不放在眼里。总之,未庄的人,没有一个看得上的。 2. 化丑陋为荣耀 他的头上有一个癞疮疤,别人都嘲笑他,他开始是忌讳别人说“癞”以及一切相关的字。但是,别人偏是那样嘲笑他,他就说,你还不配。变成了一种高尚的标志了。3. 化痛苦为幸福 别人打他,就说是儿子打老子。人家硬让他说是打虫豸,他就说我是虫豸。然后认为自己是天下第一个能够自轻自贱的,除了自轻自贱不算以外,剩下的就是“第一个”,状元不也是第一个吗?你算什么东西呢?赌博时被抢劫,钱没有了。他自己打自己二个嘴巴,似乎自己打了别人一样,于是心满意足地睡着了。 4. 惧强凌弱 他在强者那里受了屈辱,不敢反抗,不敢复仇,反而能够把屈辱很快忘记。他被王胡打了,又被假洋鬼子打了,接连受了两次屈辱。在被假洋鬼子打了以后,似乎觉得完结了一件事情,反而觉得轻松了些,而且马上就忘了屈辱和痛苦。但是,在弱者面前却威风凛凛,可以肆无忌惮地向弱者施暴,看到了小尼姑却拿小尼姑出气,调戏小尼姑,在人们的大笑中,他忘了今天的二次屈辱,好象把今天的一切晦气都驱散了似的。又得意起来。他通过对于弱者的凌辱解脱了自己的痛苦。3、这种精神胜利法的形成发展的历程?其实质就是屈服和逃避、麻木和健忘,就是愚昧和怯弱。

无聊,狭隘,善于忘却、受人欺凌、却又欺凌弱小。 是羊而同时又是凶兽。可憎可恨

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人”(《坟。灯下漫笔》)受践踏-自尊-反抗-怒目主义-腹诽战术-自轻自贱-在假想中克敌制胜以转移痛苦-欺凌弱小以转移痛苦 在作品中有这样一段:? 有人说:有些胜利者,愿意敌手如虎,如鹰,他才感得胜利的欢喜;假如如羊,如小鸡,他便反觉得胜利的无聊。又有些胜利者,当克服一切之后,看见死的死了,降的降了,“臣诚惶诚恐死罪死罪”,他于是没有了敌人,没有了对手,没有了朋友,只有自己在上,一个,孤另另,凄凉,寂寞,便反而感到胜利的悲哀。然而我们阿Q却没有这样乏,他是永远得意的:这或者也是中国精神文明冠于全球的一个证据了。 总之,他不论遭遇到怎样的不幸,怎样的痛苦,都能够使自己在精神上获得胜利和满足。可见,精神胜利法实际上是人的精神上的麻醉剂,精神鸦片。能够使人在没有痛苦感受的情况下,幸福死亡。在悲剧中毁灭,不意识不到自己的可悲。在鲁迅心目中,中国人最大的弱点就是这种精神胜利法。 调戏小尼姑

宗族的忧虑

女人假正经

舂米的无聊笨拙的求爱

秀才的闷棒

屈辱的条约

地保的敲诈第四章 恋爱的悲剧 内容提示 1. 说说“中国的男人,本来大半都可以做圣贤,可惜全被女人毁掉了”这句话的讽刺意味。

2.概括阿Q的女性观,并说说你的看法。

3.阿Q“蓬”的一声,头上着了很“粗”的一下,说说“蓬”“粗”二字的准确性。

4.赵太爷那样分明地列出五条协议,这表现了他怎样的嘴脸? 阅读第四章 ,回答以下问题:恋爱的悲剧1、“他是永远得意的:这或许也是中国精神文明冠于全球的一个证据”讽刺了什么?——阿Q的思想源于封建那

文化、思想的影响。2、阿Q要求恋爱正当吗?结果如何?——年近三十的阿Q想恋爱是合乎人性的,

最终却被挨打,连可怜的家产也被榨取干净,断绝了活路。可见封建礼教的虚伪,统治阶级的残暴不争气的肚皮

静修庵偷萝卜

畏强凌弱无赖霸道

国民吃人的本相

第五章 生计问题 内容提示 古怪的人世

断绝生路

可恨的小D

龙虎斗阅读第五章 ,回答以下问题:1.“谁料这小子竟谋了他的饭碗去”,真的是小D“谋了他的饭碗”吗?

2.小D与前文的王胡是怎样一类人?

3.阿Q的“屋内是空虚而且了然”,这是什么意思?

4.“于是他决计出门求食去了”,这一句有何言外之意?

5.阿Q看见熟识的馒头,真的并不想要吗?

6.?“我什么时候跳进你的园子里来偷萝卜?”“这是你的?你能叫得他答应你么?……”,这些狡辩的话突出了他性格中哪一方面?生计问题1、写了几个生活片段?觉得古怪和小D “龙虎斗”

静修庵偷萝卜愚昧麻木不觉悟,畏强凌弱无赖霸道得意忘形透底细

敬而远之失人心

斯亦不足畏也矣

落花流水春去也

人们愚昧无知

世态何其炎凉 第六章 从中兴到末路 内容提示 中兴的风光

末路的失意

酒店人的刮目相看

王胡的肃然起敬

妇女们的照顾生意

赵太爷的亲善巴结阅读第六章 ,回答以下问题:1.“他走近柜台,从腰间伸出手来,满把是银的和铜的,在柜上一扔”,与《孔乙己》的“排出九文大钱”相比,阿Q的“扔”表现出怎样的心理?

2.分析下面几句中红色词语表现出的“听话人”的心态变化过程。

①???这一节,听的人都肃然了。

②???这一节,听的人都赧然了。

③???这一节,听的人都凛然了。

④???王胡惊得一跳,同时电光石火似的赶快缩了头,而听的人又都悚然而且欣然了。

3.“咳,好看。杀革命党。唉,好看好看”这些话说明阿Q是一个怎样的人? 从中兴到末路未庄人对阿Q的态度的变化过程惊异敬畏敬而远之刮目相看肃然不再躲避斯亦不

足畏也世态炎凉 愚昧无知第七章 革命 内容提示 金钱、权力、女人

革命静修庵

革命的失落

被抛弃

深恶痛绝

投降革命

要什么就是什么;

欢喜谁就是谁阅读第七章 ,回答以下问题: 1.“至于革命党,有的说是便在这一夜进了城,个个白盔白甲:穿着崇祯皇帝的素。”此句怎样理解?

2.阿Q 先是对革命党“深恶而痛绝之”,何以很快又向往革命,要“革这伙妈妈的命”?

3.阿Q的“白日梦”表明他革命的目的是什么?

4.说说“这是咸与维新的时候了……也相约去革命”这句话的讽刺意味。

5.阿Q与赵秀才、假洋鬼子虽“素不相能”,但都想到去静修庵“革命”,这说明什么? 第八章 不准革命 内容提示 赵家遭抢

革命不成

决计告状

不准别人盘辫

盘辫风潮

挂银桃子

吹牛皮

决计投奔洋先生

领教“哭丧棒”阅读第八章 ,回答以下问题: 1.“带兵的也还是先前的老把总”表明什么?

2.未庄人对秀才挂“银桃子”“都惊服”,“惊服”一词有何含义?

3.洋先生为什么不准阿Q“革命”?

4.阿Q认为洋先生不准其革命,“再没有别的路”,你认为呢?革命不准革命——七、八两章在全书中占有十分重要的地位:从内容上看,主要记述了阿Q在辛亥革命中的表现和遭遇,从一个侧面反映了辛亥革命的过程,较集中地表现了全书的主题思想;从结构上讲,是全书情节的高潮。学好课文是理解整部小说的关键。 1、未庄对革命的了解是从一艘乌篷船开始的。城里举人老爷的船停在赵府的河埠头,给未庄带来大不安,一时传言四起。

A?? 、有哪些传闻?传闻的来源、船的使命、结果各是什么? 传闻来源 船的使命 最后结果 1、 茶房酒肆 运箱子、举人老爷 不详

乡下逃难 2、 邹七嫂运 运几口破衣箱 回复转去 3 不详 运箱子、书信 塞在太太床下2、革命浪潮波及未庄时,未庄人表现各不相同,根据课文,请举例说明:3、阿Q宣布革命

A、①阿Q对革命的态度 ②阿Q对革命的认识

a 革命纲领 b 革命对象 c 革命目的

混沌状态 报私仇 金钱、权利、女人——勤劳质朴、生活艰辛。有自发的革命的要求,但受封建思想的毒害,自私、狭隘、封建、保守。落后性集中表现在“精神胜利法”上。阿Q在革命中的表现 假如阿Q在未庄的革命成功,他会变成什么样的人?未庄将变成怎样的社会?革命的未庄

c 反动势力迅速联合

d 静修庵的假革命丑剧 a 样样都照旧

b 封建势力投机革命不准革命 (1)未庄没有革命 ①城里人 ②未庄人 ③投机者(2)假洋鬼子不准革命 ①赵家父子投机革命

②阿Q投革命党被赶出

③阿Q革命幻想破灭 (3)阿Q痛恨造反,起心告状 ——这是一场变态的革命 剪不剪辫子 盘不盘 辫子 拆不拆辫子第九章 大团圆 内容提示 至死不悟,愚昧

麻木透顶

社会黑暗依旧

民众麻木依旧快意与恐慌

糊涂被捕

仔细画押

豪迈丧命阅读第九章 ,回答以下问题:1.赵家遭抢了,未庄人为什么既“快意”又“恐慌”?

2.捉拿阿Q竟然用那么多兵,作者这样写有何用意?

3.阿Q在“民国”的公堂上行下跪之礼,你怎么看待这件事?

4.阿Q“画圆圈” 的细节描写,表现了阿Q什么性格?

5.小说中共有几次写阿Q“睡着了”?其言外之意?

6.死到临头的阿Q,精神上为什么还那么“泰然”?

7.独写一段未庄人对阿Q被枪毙的态度来结束本文,它隐含作者的什么用意? 大团圆告发阿Q的是谁?

压迫阿Q的是谁?

不准阿Q革命的是谁?

审判阿Q处决的是谁? 什么变了?

什么没变?精神胜利法是怎样的心理状态退回内心质朴愚昧 狡黠圆滑

率真任性 狭隘保守

自尊要强 自轻自贱

狭隘保守 又 盲目趋时

憎恶权势 趋炎附势

无赖霸道 懦弱愚昧

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

泯灭意志 这种化解尖锐冲突的方式即“精神胜利法”。

所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱

——这是一个变态的灵魂双重人格阿Q不安于现状要姓氏

要自尊

要恋爱

要造反

要报复

要活命

情节勤奋质朴——

自尊要强——

憎恶权势

能屈能伸——

率真长乐——

表现实质懦弱愚昧

狭隘保守

妄自尊大

敏感禁忌

无赖霸道

盲目趋时

欺软怕硬

趋炎附势

狡黠圆滑

自轻自贱

易于满足

麻木健忘 本文通过人物的梦境、幻想等形式来揭示人物所追求的“形象”,从而能够比较准确地把握人物的思想感情,人物的性格。“日有所思,夜有所梦”,梦境与幻想,往往是人们对某种事物“过分”追求时的反映。

阿Q在那土谷祠中绝妙的幻想(虽非梦境,却也近于梦境)就是他所追求“对象”的生动图解。这段畅想曲共四部分:第一部分,写他的革命方式,来一群白盔白甲的革命党,拿着钢叉招呼阿Q一同去。第二部分是对未庄里欺负过他的人的处置态度,一概杀掉,“王胡本来还可以留,但也不要了……”第三部分,对于财物金钱的态度,大把大把地拿进:元宝。洋纱衫、洋钱,秀才娘子的一张宁式床、钱家的桌椅。第四部分对女人的选择,他充分考虑,认真推敲,有的太丑,有的作风不正,有的“眼胞上有疤”,“吴妈长久不见了,不知道在哪里,——可惜脚太大”。他的得意之态,他的贪婪之心,他的敌我不分,他的“精神胜利”,跃然纸上。这一人物形象的归结,都离不开对主人公的追求“对象”的分析。

新编》, 《故事新编》,或是古代的神话传说中的英雄:女娲

(《补天》)、后羿(《奔月》)或是历史中的圣贤人物:孔子、

老子等,鲁迅的笔下却全都抹去了英雄的神光,还原于常人、

凡人的本相。因此,《奔月》不写射日英雄后羿当年的赫赫战

功,而竭力写他功成名就“以后”,成为普通人的遭遇:天下的

鸟兽全被射死,再无用武之地,只能整日为吃食而奔波;被人

们冷落、遗忘不说,学生也来暗算自己了,最后连老婆(嫦娥)

也远走高飞:这“先驱者的命运”的思考与表现,发人深省。整

部《故事新编》充满了鲁迅式的幽默,而骨子里仍然藏着固有

的悲凉;此时的鲁迅正面临死亡的威胁,处于身心交瘁之中,却能写出如此从容、洒脱的文字,这正意味着他的思想与艺术都已经达到了一个新的境界。1936年10月19日,这位本世纪中国与世界的文学大师,放下了手中的笔;这位思想的巨人,停止了思想。成千上万的普通人自动地来为他送行,在他的灵柩上覆盖着一面旗帜,上面写着三个字“民族魂”

、?

没落知识分子(《孔乙己》)城镇贫民(《药》)人力车夫(《一件小事》)

饱受凌辱的农民(《故乡》)名人:阿Q年龄:

籍贯:

身份地位:

工作:

外形特征:

性格特征:

生平最得意的事:

生平最恼火的事:

生平最值得炫耀的事:

最受人欢迎的时候:

生前最后一句话:

口头禅:名人:阿Q年龄:三十出头

籍贯:不详

身份地位:一无所有的贫苦农民

工作:打零工

外形特征:头上有癞疮疤

性格特征:精神胜利法

生平最得意的事:欺负小尼姑

生平最恼火的事:1、向吴妈求爱,被拒

2、让小D抢了饭碗

生平最值得炫耀的事:进过城并看过杀头

最受人欢迎的时候:从城里带东西回来的日子

生前最后一句话:过了二十年又是一个……

口头禅:妈妈的时代背景 《阿Q正传》写于中国共产党刚刚成立后不久。资产阶级领导的革命——辛亥革命,已经过去整整10年,在革命与反革命的较量中,无产阶级不断发展壮大。与此同时,新文化运动也在深入开展。“文学研究会”应运而生,挑起了“为人生的艺术”的大旗,这时的鲁迅,经过上下求索,已经摆脱了辛亥革命的失败给自己带来的苦闷和彷徨,决心甘听将令,为革命呐喊助威了《阿Q正传》就是在这种政治氛围中产生的。鲁迅在《呐喊自序》中曾说:我“或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声”。未能忘怀于当日寂寞的悲哀,这恐怕是鲁迅创作《阿Q正传》的直接原因。 辛亥革命后,鲁迅亲眼看到,虽然革命党推翻了清朝政府,但并没摧垮反动封建势力,革命者流了血,却将袁世凯扶上了总统宝座,对敌人宽容姑息,毫不警惕,固而使一些狡诈善变的投机分子钻入革命阵营,成为新贵,惨酷屠杀革命派。这些沉痛事实,使得鲁迅对资产阶级领导的辛亥革命大失所望,他痛感资产阶级的软弱和妥协,使中国社会依然黑暗混乱,广大人民尤其农民,仍然痛苦不堪。中国的出路何在?鲁迅在 相当长的一段时间,冷静观察社会,从历史中寻求借鉴,探索中国的出路。直到1917年以后,马克思主义传入中国,鲁迅看到了黎明的曙光,所以当他为新时代呐喊时,自然会以辛亥革命为背景,以当时的事情为题材进行创作,借以总结失败的历史教训,“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”(见《呐喊·自序》)这大概就是鲁迅创作《阿Q正传》的真实目的了。《阿Q正传》出版后,深受中国和世界各国人民的喜爱。现已被译成几种文字,在世界上广泛流传。

小说难以正名

主人公姓氏无从查考

主人公名字不详

主人公籍贯不清楚戏作“正传”

似乎姓赵,称阿

权且叫“Q”

四处流浪,无家可归地位低下

处境悲惨 第一章 序 内容提示阅读第一章 ,回答以下问题:1.“仿佛思想里有鬼似的”,怎么理解?

2.作者所引孔子“名不正则言不顺”这句话本义是什么?作者取的是什么意思?

3.作者写赵太爷的一“抢”一“跳”,有何表现作用?

4.“我怎么会有你这样的本家?”“你怎么会姓赵!”两句话的意思有何不同?

5.作者为主人公取名阿Q,其用意何在?

6.阿Q的姓名籍贯如此“渺茫”,表明了阿Q怎样的地位和处境? 挨打的荣耀

痛苦的转移

麻木、愚昧、落后、无赖,

万劫不复的奴才相第二章 优胜记略 内容提示 先前阔

见识高

真能做

光荣的癩头疮精神胜利法乃立身法宝阅读第二章 ,回答以下问题:1.“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西?”之类的名言,表现出阿Q怎样的心态?

2.阿Q一方面以进过城市而“更自负”,另一方面又“鄙薄城里人”,这又表现出他什么样的心态?

3.“我总算被儿子打了”这个想法表现了阿Q什么心理?

4.“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”阿Q这一投降怎样理解?

5.“但真所谓‘塞翁失马安知非福’罢,阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。”这一句中“不幸”“倒”“几乎”这几个词的意思怎样理解? 序/优胜纪略——阿Q是个什么样的形象?1、社会地位如何?是一个无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业的奴隶

是一个地位卑微的被践踏者2、与现实的社会地位形成强烈反差的是他什么样的内心生活需求? 自尊:

A:自己看不起别人

对未庄人:全不在他眼睛里 “我的儿子会阔得多啦” 没见过城里的煎鱼

对城里人:鄙薄他们可笑。“条凳” “葱丝”

B:不准别人看不起自己

讳人说自己的癞疮疤。 骂。――口讷者

打。――气力小者

吃亏的时候多――怒目而视。

没有办法――说“你还不配”。

被人揪打――想“我总算被儿子打了”

说“我是虫豸”

想“状元不也是第一个吗?”

“你算是什么东西呢”

钱被抢 ——打自己,如同打了别人。

心满意足的得胜走了,睡着了。3、阿Q用了什么样的方式保持了内心的平衡? 它是一种自欺自贱自残的方式,屡屡遭受失败的他却从未“失败”过。现实处境糟糕却要各种荒唐的理由轻视任何人。这种自尊就是虚妄的妄自尊大。 所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱。这种可怜而又可笑的化解尖锐冲突的方式鲁迅称之为“精神胜利法”。 4、这种方式有什么特征?第三章 续优胜记略 内容提示 赵太爷的巴掌

假洋鬼子的哭丧棒

王胡的碰墙

怕硬篇调戏小尼姑

因荣耀得意

意外灭威风

轻松高兴

更轻松得意欺人篇精神胜利法乃快乐之道 1.?开头一句中“蒙”这个词有何含义?

2.?阿Q被赵太爷打了嘴巴后,为什么反觉得“赵太爷高人一筹了”?

3. “阿Q此后倒得意了许多年”中阿Q得意什么?

4. 阿Q见自己的虱子比不过王胡的,“最初是失望,后来却不平了”,这是为什么?

5. 阿Q“耸了肩膀等候着”“假洋鬼子”来打,“等候”一词妙在何处?

6. 阿Q“摩着”小尼姑的头“呆笑”,对刻画阿Q起何作用? 阅读第三章 ,回答以下问题:续优胜纪略—阿Q精神胜利法的进一步表现1.阿Q得意了许多年的原因是什么?自以为成了赵太爷的老子 大家仿佛格外尊敬他

在幻想中身为奴隶的他做着主子的迷梦,

幻想着凌驾于他人之上压迫和欺辱他人① 看不起王胡,为虱子不多而失望不平,无理寻衅,欲欺侮王胡却被打:记忆中的第一件屈辱(无所适从)

②最厌恶假洋鬼子 被假洋鬼子殴打, 生平中的第二件屈辱 (反而觉得轻松些早已有些高兴了)

③欺辱尼姑,借以转嫁屈辱 兴高采烈 2.他又做出了哪些“光辉事迹”? 这种精神胜利法的具体表现是: 1. 妄自尊大 他总是认为自己的天下第一了不起的人,从而满足自己莫名其妙的虚荣心。方法是陶醉在虚无缥缈的过去,或者未来。连自己姓什么都不知道却说我先前比你阔多了。连老婆都没有却说,我将来会比你阔多了。别人稍微表扬他一点,立刻就高兴起来。对于未庄的人,他都不放在眼里,就是文童的父亲赵太爷、钱太爷也不放在眼里。总之,未庄的人,没有一个看得上的。 2. 化丑陋为荣耀 他的头上有一个癞疮疤,别人都嘲笑他,他开始是忌讳别人说“癞”以及一切相关的字。但是,别人偏是那样嘲笑他,他就说,你还不配。变成了一种高尚的标志了。3. 化痛苦为幸福 别人打他,就说是儿子打老子。人家硬让他说是打虫豸,他就说我是虫豸。然后认为自己是天下第一个能够自轻自贱的,除了自轻自贱不算以外,剩下的就是“第一个”,状元不也是第一个吗?你算什么东西呢?赌博时被抢劫,钱没有了。他自己打自己二个嘴巴,似乎自己打了别人一样,于是心满意足地睡着了。 4. 惧强凌弱 他在强者那里受了屈辱,不敢反抗,不敢复仇,反而能够把屈辱很快忘记。他被王胡打了,又被假洋鬼子打了,接连受了两次屈辱。在被假洋鬼子打了以后,似乎觉得完结了一件事情,反而觉得轻松了些,而且马上就忘了屈辱和痛苦。但是,在弱者面前却威风凛凛,可以肆无忌惮地向弱者施暴,看到了小尼姑却拿小尼姑出气,调戏小尼姑,在人们的大笑中,他忘了今天的二次屈辱,好象把今天的一切晦气都驱散了似的。又得意起来。他通过对于弱者的凌辱解脱了自己的痛苦。3、这种精神胜利法的形成发展的历程?其实质就是屈服和逃避、麻木和健忘,就是愚昧和怯弱。

无聊,狭隘,善于忘却、受人欺凌、却又欺凌弱小。 是羊而同时又是凶兽。可憎可恨

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人”(《坟。灯下漫笔》)受践踏-自尊-反抗-怒目主义-腹诽战术-自轻自贱-在假想中克敌制胜以转移痛苦-欺凌弱小以转移痛苦 在作品中有这样一段:? 有人说:有些胜利者,愿意敌手如虎,如鹰,他才感得胜利的欢喜;假如如羊,如小鸡,他便反觉得胜利的无聊。又有些胜利者,当克服一切之后,看见死的死了,降的降了,“臣诚惶诚恐死罪死罪”,他于是没有了敌人,没有了对手,没有了朋友,只有自己在上,一个,孤另另,凄凉,寂寞,便反而感到胜利的悲哀。然而我们阿Q却没有这样乏,他是永远得意的:这或者也是中国精神文明冠于全球的一个证据了。 总之,他不论遭遇到怎样的不幸,怎样的痛苦,都能够使自己在精神上获得胜利和满足。可见,精神胜利法实际上是人的精神上的麻醉剂,精神鸦片。能够使人在没有痛苦感受的情况下,幸福死亡。在悲剧中毁灭,不意识不到自己的可悲。在鲁迅心目中,中国人最大的弱点就是这种精神胜利法。 调戏小尼姑

宗族的忧虑

女人假正经

舂米的无聊笨拙的求爱

秀才的闷棒

屈辱的条约

地保的敲诈第四章 恋爱的悲剧 内容提示 1. 说说“中国的男人,本来大半都可以做圣贤,可惜全被女人毁掉了”这句话的讽刺意味。

2.概括阿Q的女性观,并说说你的看法。

3.阿Q“蓬”的一声,头上着了很“粗”的一下,说说“蓬”“粗”二字的准确性。

4.赵太爷那样分明地列出五条协议,这表现了他怎样的嘴脸? 阅读第四章 ,回答以下问题:恋爱的悲剧1、“他是永远得意的:这或许也是中国精神文明冠于全球的一个证据”讽刺了什么?——阿Q的思想源于封建那

文化、思想的影响。2、阿Q要求恋爱正当吗?结果如何?——年近三十的阿Q想恋爱是合乎人性的,

最终却被挨打,连可怜的家产也被榨取干净,断绝了活路。可见封建礼教的虚伪,统治阶级的残暴不争气的肚皮

静修庵偷萝卜

畏强凌弱无赖霸道

国民吃人的本相

第五章 生计问题 内容提示 古怪的人世

断绝生路

可恨的小D

龙虎斗阅读第五章 ,回答以下问题:1.“谁料这小子竟谋了他的饭碗去”,真的是小D“谋了他的饭碗”吗?

2.小D与前文的王胡是怎样一类人?

3.阿Q的“屋内是空虚而且了然”,这是什么意思?

4.“于是他决计出门求食去了”,这一句有何言外之意?

5.阿Q看见熟识的馒头,真的并不想要吗?

6.?“我什么时候跳进你的园子里来偷萝卜?”“这是你的?你能叫得他答应你么?……”,这些狡辩的话突出了他性格中哪一方面?生计问题1、写了几个生活片段?觉得古怪和小D “龙虎斗”

静修庵偷萝卜愚昧麻木不觉悟,畏强凌弱无赖霸道得意忘形透底细

敬而远之失人心

斯亦不足畏也矣

落花流水春去也

人们愚昧无知

世态何其炎凉 第六章 从中兴到末路 内容提示 中兴的风光

末路的失意

酒店人的刮目相看

王胡的肃然起敬

妇女们的照顾生意

赵太爷的亲善巴结阅读第六章 ,回答以下问题:1.“他走近柜台,从腰间伸出手来,满把是银的和铜的,在柜上一扔”,与《孔乙己》的“排出九文大钱”相比,阿Q的“扔”表现出怎样的心理?

2.分析下面几句中红色词语表现出的“听话人”的心态变化过程。

①???这一节,听的人都肃然了。

②???这一节,听的人都赧然了。

③???这一节,听的人都凛然了。

④???王胡惊得一跳,同时电光石火似的赶快缩了头,而听的人又都悚然而且欣然了。

3.“咳,好看。杀革命党。唉,好看好看”这些话说明阿Q是一个怎样的人? 从中兴到末路未庄人对阿Q的态度的变化过程惊异敬畏敬而远之刮目相看肃然不再躲避斯亦不

足畏也世态炎凉 愚昧无知第七章 革命 内容提示 金钱、权力、女人

革命静修庵

革命的失落

被抛弃

深恶痛绝

投降革命

要什么就是什么;

欢喜谁就是谁阅读第七章 ,回答以下问题: 1.“至于革命党,有的说是便在这一夜进了城,个个白盔白甲:穿着崇祯皇帝的素。”此句怎样理解?

2.阿Q 先是对革命党“深恶而痛绝之”,何以很快又向往革命,要“革这伙妈妈的命”?

3.阿Q的“白日梦”表明他革命的目的是什么?

4.说说“这是咸与维新的时候了……也相约去革命”这句话的讽刺意味。

5.阿Q与赵秀才、假洋鬼子虽“素不相能”,但都想到去静修庵“革命”,这说明什么? 第八章 不准革命 内容提示 赵家遭抢

革命不成

决计告状

不准别人盘辫

盘辫风潮

挂银桃子

吹牛皮

决计投奔洋先生

领教“哭丧棒”阅读第八章 ,回答以下问题: 1.“带兵的也还是先前的老把总”表明什么?

2.未庄人对秀才挂“银桃子”“都惊服”,“惊服”一词有何含义?

3.洋先生为什么不准阿Q“革命”?

4.阿Q认为洋先生不准其革命,“再没有别的路”,你认为呢?革命不准革命——七、八两章在全书中占有十分重要的地位:从内容上看,主要记述了阿Q在辛亥革命中的表现和遭遇,从一个侧面反映了辛亥革命的过程,较集中地表现了全书的主题思想;从结构上讲,是全书情节的高潮。学好课文是理解整部小说的关键。 1、未庄对革命的了解是从一艘乌篷船开始的。城里举人老爷的船停在赵府的河埠头,给未庄带来大不安,一时传言四起。

A?? 、有哪些传闻?传闻的来源、船的使命、结果各是什么? 传闻来源 船的使命 最后结果 1、 茶房酒肆 运箱子、举人老爷 不详

乡下逃难 2、 邹七嫂运 运几口破衣箱 回复转去 3 不详 运箱子、书信 塞在太太床下2、革命浪潮波及未庄时,未庄人表现各不相同,根据课文,请举例说明:3、阿Q宣布革命

A、①阿Q对革命的态度 ②阿Q对革命的认识

a 革命纲领 b 革命对象 c 革命目的

混沌状态 报私仇 金钱、权利、女人——勤劳质朴、生活艰辛。有自发的革命的要求,但受封建思想的毒害,自私、狭隘、封建、保守。落后性集中表现在“精神胜利法”上。阿Q在革命中的表现 假如阿Q在未庄的革命成功,他会变成什么样的人?未庄将变成怎样的社会?革命的未庄

c 反动势力迅速联合

d 静修庵的假革命丑剧 a 样样都照旧

b 封建势力投机革命不准革命 (1)未庄没有革命 ①城里人 ②未庄人 ③投机者(2)假洋鬼子不准革命 ①赵家父子投机革命

②阿Q投革命党被赶出

③阿Q革命幻想破灭 (3)阿Q痛恨造反,起心告状 ——这是一场变态的革命 剪不剪辫子 盘不盘 辫子 拆不拆辫子第九章 大团圆 内容提示 至死不悟,愚昧

麻木透顶

社会黑暗依旧

民众麻木依旧快意与恐慌

糊涂被捕

仔细画押

豪迈丧命阅读第九章 ,回答以下问题:1.赵家遭抢了,未庄人为什么既“快意”又“恐慌”?

2.捉拿阿Q竟然用那么多兵,作者这样写有何用意?

3.阿Q在“民国”的公堂上行下跪之礼,你怎么看待这件事?

4.阿Q“画圆圈” 的细节描写,表现了阿Q什么性格?

5.小说中共有几次写阿Q“睡着了”?其言外之意?

6.死到临头的阿Q,精神上为什么还那么“泰然”?

7.独写一段未庄人对阿Q被枪毙的态度来结束本文,它隐含作者的什么用意? 大团圆告发阿Q的是谁?

压迫阿Q的是谁?

不准阿Q革命的是谁?

审判阿Q处决的是谁? 什么变了?

什么没变?精神胜利法是怎样的心理状态退回内心质朴愚昧 狡黠圆滑

率真任性 狭隘保守

自尊要强 自轻自贱

狭隘保守 又 盲目趋时

憎恶权势 趋炎附势

无赖霸道 懦弱愚昧

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

泯灭意志 这种化解尖锐冲突的方式即“精神胜利法”。

所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱

——这是一个变态的灵魂双重人格阿Q不安于现状要姓氏

要自尊

要恋爱

要造反

要报复

要活命

情节勤奋质朴——

自尊要强——

憎恶权势

能屈能伸——

率真长乐——

表现实质懦弱愚昧

狭隘保守

妄自尊大

敏感禁忌

无赖霸道

盲目趋时

欺软怕硬

趋炎附势

狡黠圆滑

自轻自贱

易于满足

麻木健忘 本文通过人物的梦境、幻想等形式来揭示人物所追求的“形象”,从而能够比较准确地把握人物的思想感情,人物的性格。“日有所思,夜有所梦”,梦境与幻想,往往是人们对某种事物“过分”追求时的反映。

阿Q在那土谷祠中绝妙的幻想(虽非梦境,却也近于梦境)就是他所追求“对象”的生动图解。这段畅想曲共四部分:第一部分,写他的革命方式,来一群白盔白甲的革命党,拿着钢叉招呼阿Q一同去。第二部分是对未庄里欺负过他的人的处置态度,一概杀掉,“王胡本来还可以留,但也不要了……”第三部分,对于财物金钱的态度,大把大把地拿进:元宝。洋纱衫、洋钱,秀才娘子的一张宁式床、钱家的桌椅。第四部分对女人的选择,他充分考虑,认真推敲,有的太丑,有的作风不正,有的“眼胞上有疤”,“吴妈长久不见了,不知道在哪里,——可惜脚太大”。他的得意之态,他的贪婪之心,他的敌我不分,他的“精神胜利”,跃然纸上。这一人物形象的归结,都离不开对主人公的追求“对象”的分析。

同课章节目录