第2章 对环境的察觉 2.4-2.6综合练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 2.4-2.6综合练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 146.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-20 12:56:06 | ||

图片预览

文档简介

2.4-2.6 综合练习

一 、选择题

1.生活中,我们经常会看到一些神奇的光学现象。以下现象中由光的直线传播形成的是( )

A.树荫下的圆形光斑B.海市蜃楼C.湖中的倒影D.雨后彩虹

2.在“人面桃花相映红 ”这句诗中,用光学知识解释桃花红的原因是( )

A.桃花能发出红光 B.桃花吸收红光

C.桃花反射红光 D.桃花反射所有色光

3.在雨后晴朗的夜晚行走时,为了不踩到地上的积水,下列判断中, 正确的是( )

A.迎着月光走,地上发亮处是水;背着月光走,地上暗处是水

B.迎着月光走,地上暗处是水 ;背着月光走, 地上发亮处是水

C.迎着月光或背着月光走,都应是地上发亮处是水

D.迎着月光或背着月光走,都应是地上暗处是水

4.将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前 30 厘米处, 在凸透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像。若把

蜡烛从原来的位置向凸透镜方向移动 20 厘米,则此时蜡烛经该凸透镜所成的像是( )

A.放大的虚像 B.等大的虛像 C.缩小的实像 D.缩小的虚像

5.中国传统的饮食文化中, 对菜肴讲究色、香、味俱佳。人们在享用美食的过程中, 主要参与的感觉

为 ( )

A.热觉、味觉、痛觉 B.听觉、触觉、冷觉

C.视觉、嗅觉、味觉 D.触觉、听觉、味觉

6.为避免司机低头观察汽车仪表、忽略路况造成事故,厂商开发出抬头显示器:汽车仪表安装在驾驶 台上、显示面水平朝上, 可机平视, 借助透明挡风玻璃看到竖直的仪表显示的像, 如图示时刻, 司机

平视就能看到车速数为“90”等行车信息,下列说法正确的是()

A.此时仪表上直接显示出的速度数信息是 “06”

B.司机能看清仪表的信息是由于玻璃对光实现了漫反射

第 1 页(共 17 页)

C.“路面情况能被车内人看到 ”属于光的折射现象

D.挡风玻璃必须与水平面垂直安装

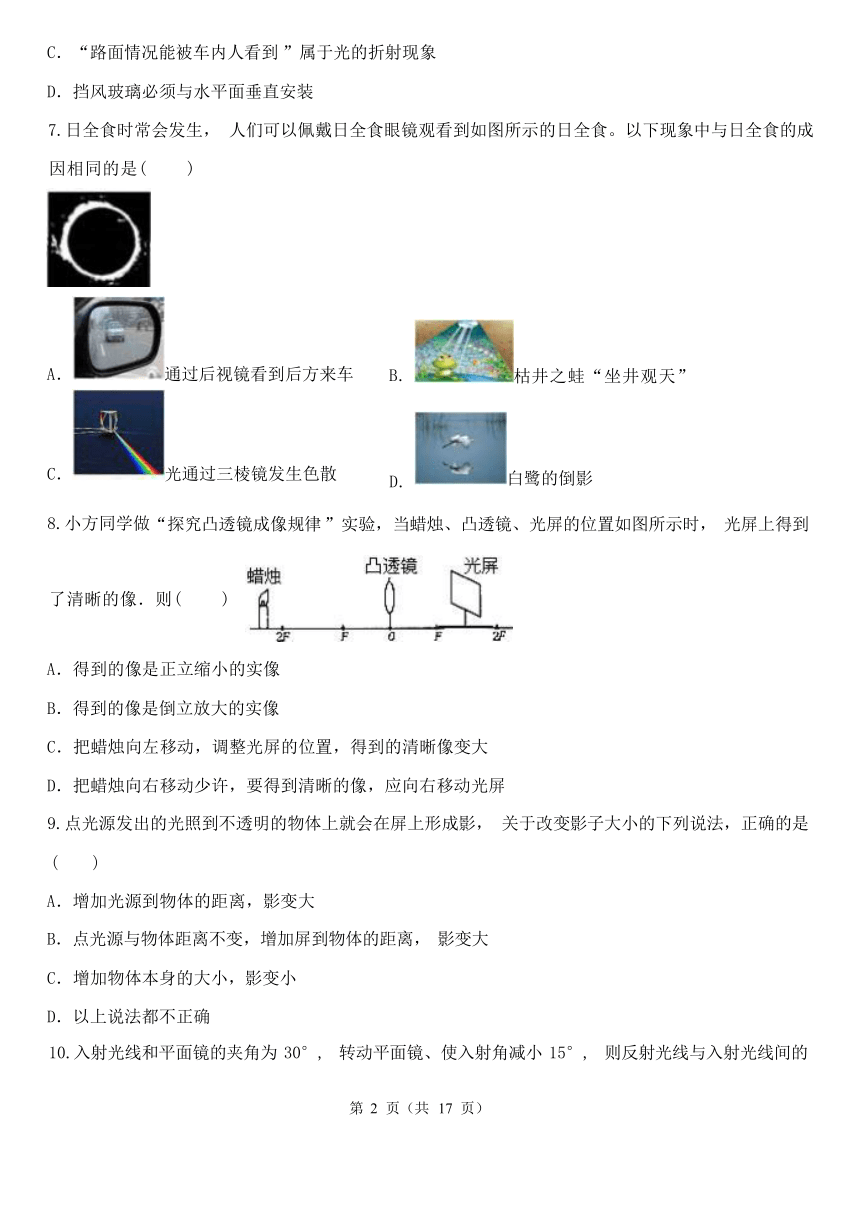

7.日全食时常会发生, 人们可以佩戴日全食眼镜观看到如图所示的日全食。以下现象中与日全食的成

第 2 页(共 17 页)

因相同的是( )

A.通过后视镜看到后方来车 C.光通过三棱镜发生色散

B.

D.

枯井之蛙“坐井观天”

白鹭的倒影

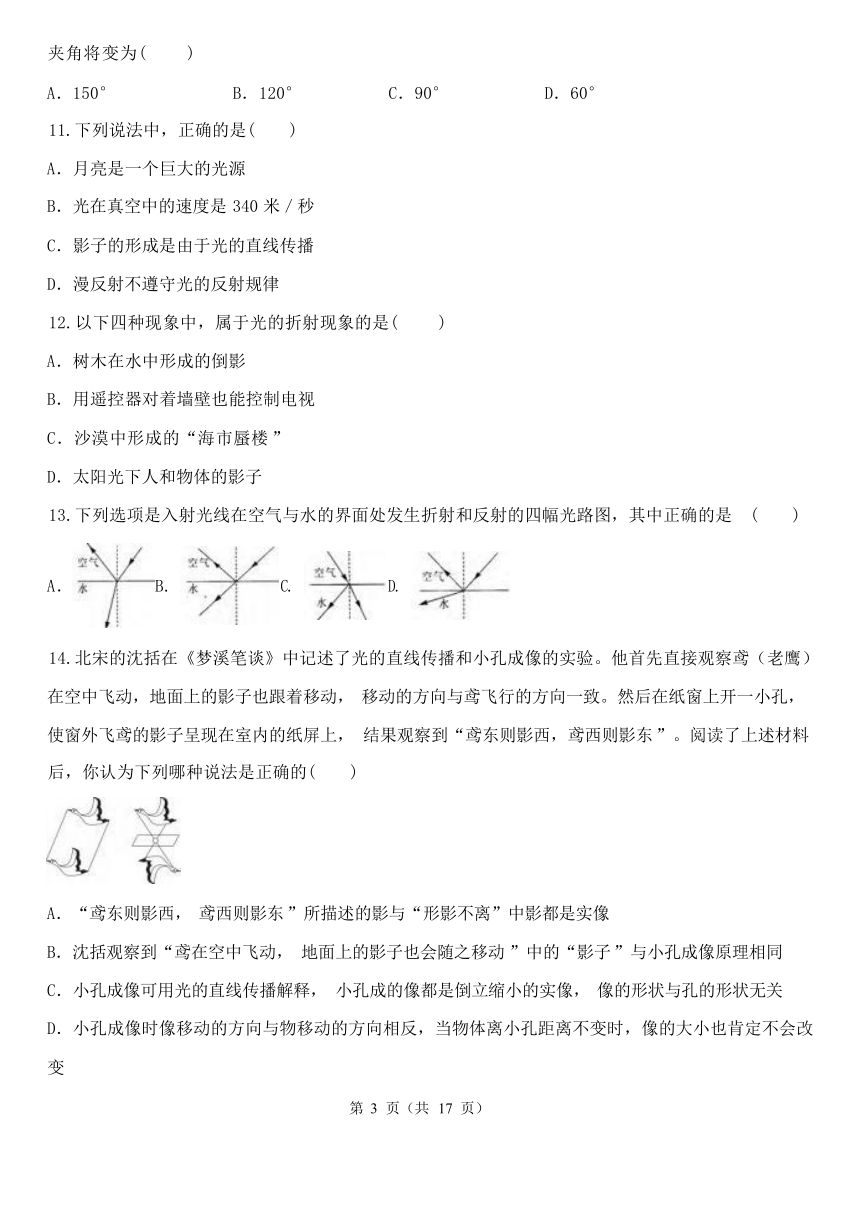

8.小方同学做“探究凸透镜成像规律 ”实验,当蜡烛、凸透镜、光屏的位置如图所示时, 光屏上得到

了清晰的像.则( )

A.得到的像是正立缩小的实像

B.得到的像是倒立放大的实像

C.把蜡烛向左移动,调整光屏的位置,得到的清晰像变大

D.把蜡烛向右移动少许,要得到清晰的像,应向右移动光屏

9.点光源发出的光照到不透明的物体上就会在屏上形成影, 关于改变影子大小的下列说法,正确的是

( )

A.增加光源到物体的距离,影变大

B.点光源与物体距离不变,增加屏到物体的距离, 影变大

C.增加物体本身的大小,影变小

D.以上说法都不正确

10.入射光线和平面镜的夹角为 30°, 转动平面镜、使入射角减小 15°, 则反射光线与入射光线间的

夹角将变为( )

A.150° B.120° C.90° D.60°

11.下列说法中,正确的是( )

A.月亮是一个巨大的光源

B.光在真空中的速度是 340 米/秒

C.影子的形成是由于光的直线传播

D.漫反射不遵守光的反射规律

12.以下四种现象中,属于光的折射现象的是( )

A.树木在水中形成的倒影

B.用遥控器对着墙壁也能控制电视

C.沙漠中形成的“海市蜃楼 ”

D.太阳光下人和物体的影子

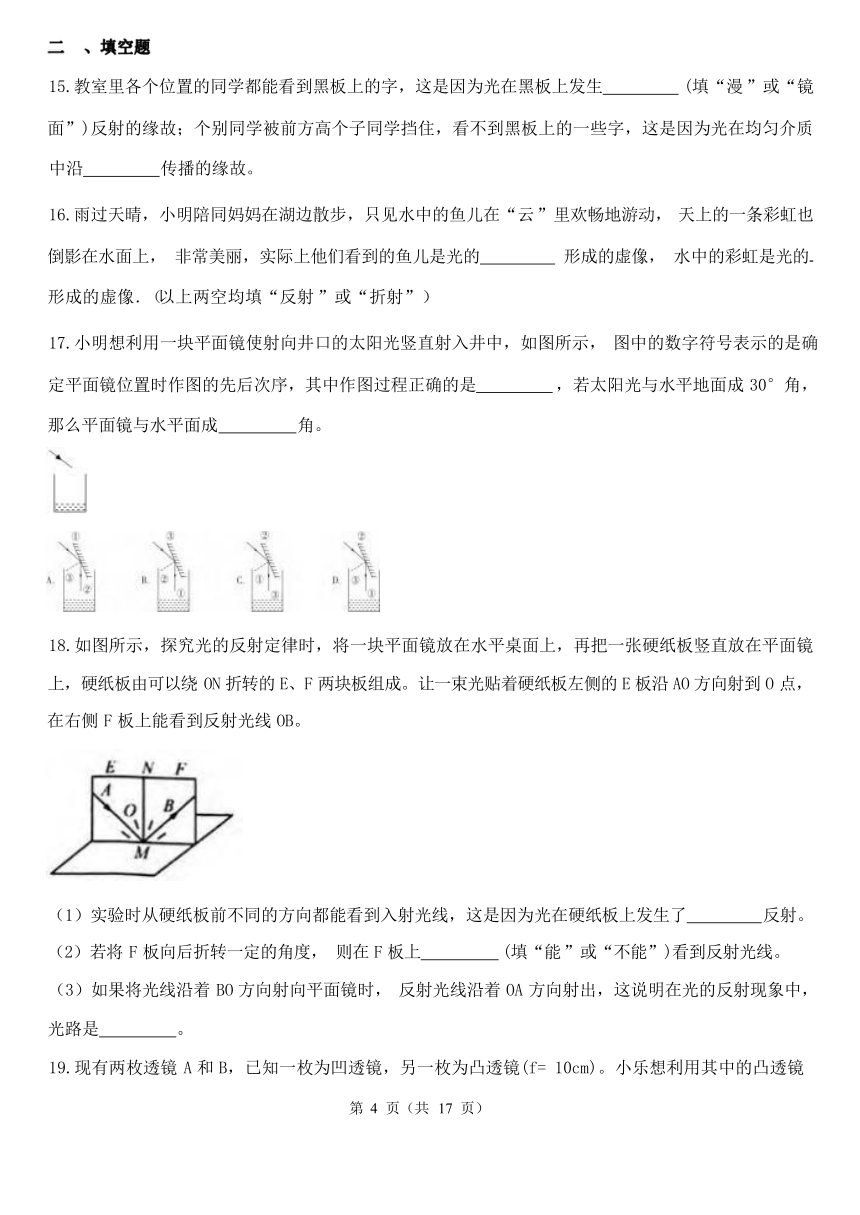

13.下列选项是入射光线在空气与水的界面处发生折射和反射的四幅光路图,其中正确的是 ( )

(

C.

) (

D.

)A. B.

14.北宋的沈括在《梦溪笔谈》中记述了光的直线传播和小孔成像的实验。他首先直接观察鸢(老鹰) 在空中飞动,地面上的影子也跟着移动, 移动的方向与鸢飞行的方向一致。然后在纸窗上开一小孔, 使窗外飞鸢的影子呈现在室内的纸屏上, 结果观察到“鸢东则影西,鸢西则影东 ”。阅读了上述材料

后,你认为下列哪种说法是正确的( )

A.“鸢东则影西, 鸢西则影东 ”所描述的影与“形影不离”中影都是实像

B.沈括观察到“鸢在空中飞动, 地面上的影子也会随之移动 ”中的“影子 ”与小孔成像原理相同

C.小孔成像可用光的直线传播解释, 小孔成的像都是倒立缩小的实像, 像的形状与孔的形状无关

D.小孔成像时像移动的方向与物移动的方向相反,当物体离小孔距离不变时,像的大小也肯定不会改

变

第 3 页(共 17 页)

二 、填空题

15.教室里各个位置的同学都能看到黑板上的字,这是因为光在黑板上发生 (填“漫 ”或“镜 面”)反射的缘故;个别同学被前方高个子同学挡住,看不到黑板上的一些字,这是因为光在均匀介质

中沿 传播的缘故。

16.雨过天晴,小明陪同妈妈在湖边散步,只见水中的鱼儿在“云 ”里欢畅地游动, 天上的一条彩虹也 倒影在水面上, 非常美丽,实际上他们看到的鱼儿是光的 形成的虚像, 水中的彩虹是光的-

形成的虚像.(以上两空均填“反射 ”或“折射”)

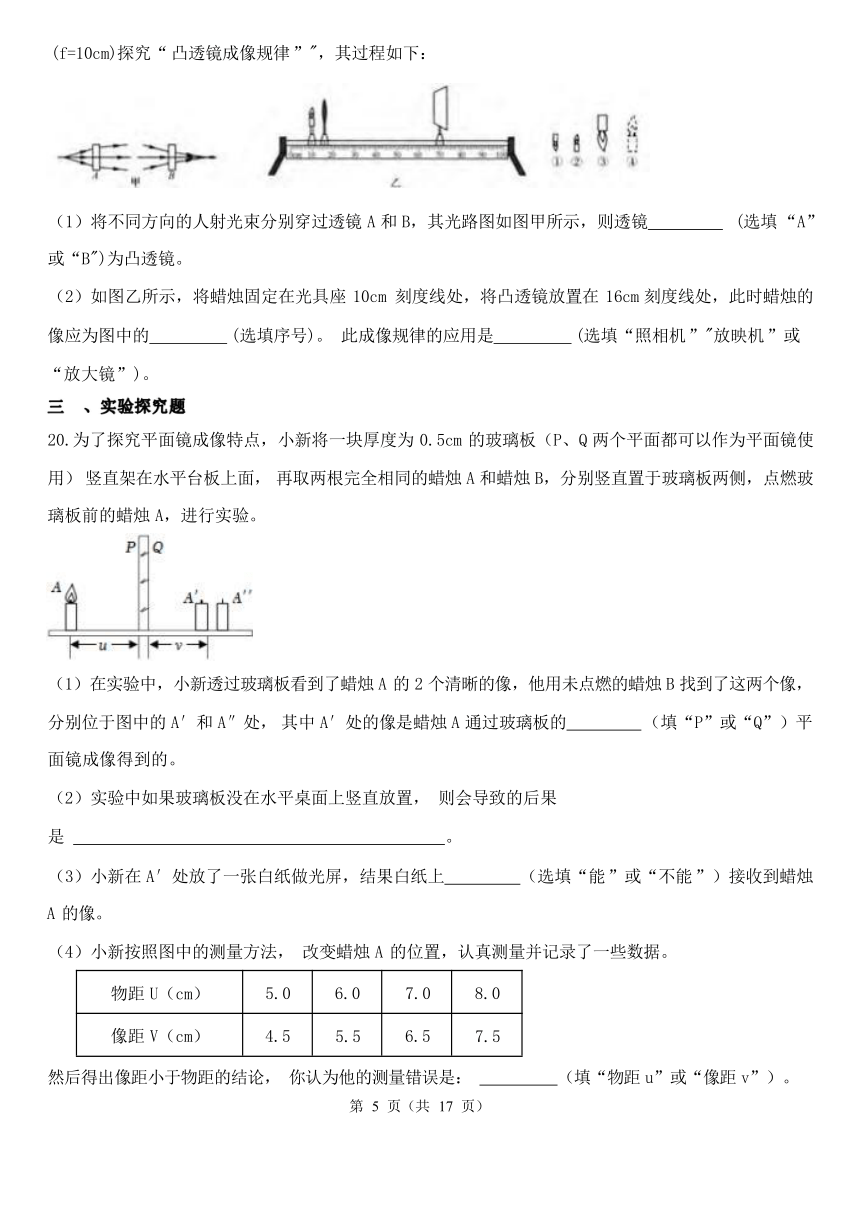

17.小明想利用一块平面镜使射向井口的太阳光竖直射入井中,如图所示, 图中的数字符号表示的是确 定平面镜位置时作图的先后次序,其中作图过程正确的是 ,若太阳光与水平地面成 30°角,

那么平面镜与水平面成 角。

18.如图所示,探究光的反射定律时,将一块平面镜放在水平桌面上,再把一张硬纸板竖直放在平面镜 上,硬纸板由可以绕 ON 折转的 E、F 两块板组成。让一束光贴着硬纸板左侧的 E 板沿 AO 方向射到 O 点,

在右侧 F 板上能看到反射光线 OB。

(1)实验时从硬纸板前不同的方向都能看到入射光线,这是因为光在硬纸板上发生了 反射。

(2)若将 F 板向后折转一定的角度, 则在 F 板上 (填“能 ”或“不能”)看到反射光线。

(3)如果将光线沿着 BO 方向射向平面镜时, 反射光线沿着 OA 方向射出,这说明在光的反射现象中,

光路是 。

19.现有两枚透镜 A 和 B,已知一枚为凹透镜,另一枚为凸透镜(f= 10cm)。小乐想利用其中的凸透镜

第 4 页(共 17 页)

(f=10cm)探究“ 凸透镜成像规律 ”",其过程如下:

(1)将不同方向的人射光束分别穿过透镜 A 和 B,其光路图如图甲所示,则透镜 (选填 “A”

或“B")为凸透镜。

(2)如图乙所示,将蜡烛固定在光具座 10cm 刻度线处,将凸透镜放置在 16cm 刻度线处,此时蜡烛的

像应为图中的 (选填序号)。 此成像规律的应用是 (选填“照相机 ”"放映机 ”或

“放大镜”)。

三 、实验探究题

20.为了探究平面镜成像特点,小新将一块厚度为 0.5cm 的玻璃板(P、Q 两个平面都可以作为平面镜使 用) 竖直架在水平台板上面, 再取两根完全相同的蜡烛 A 和蜡烛 B,分别竖直置于玻璃板两侧,点燃玻

璃板前的蜡烛 A,进行实验。

(1)在实验中,小新透过玻璃板看到了蜡烛 A 的 2 个清晰的像,他用未点燃的蜡烛 B 找到了这两个像, 分别位于图中的 A′和 A″处, 其中 A′处的像是蜡烛 A 通过玻璃板的 (填“P”或“Q”)平

面镜成像得到的。

(2)实验中如果玻璃板没在水平桌面上竖直放置, 则会导致的后果

是 。

(3)小新在 A′处放了一张白纸做光屏,结果白纸上 (选填“能 ”或“不能 ”)接收到蜡烛

A 的像。

(4)小新按照图中的测量方法, 改变蜡烛 A 的位置,认真测量并记录了一些数据。

物距 U(cm) 5.0 6.0 7.0 8.0

像距 V(cm) 4.5 5.5 6.5 7.5

然后得出像距小于物距的结论, 你认为他的测量错误是: (填“物距 u”或“像距 v”)。

第 5 页(共 17 页)

(5)如图所示,小新把 ABCD 四个模型分别面对玻璃直立在桌面上,用于研究像与物左右位置关系,

最好选用 。

21.在探究凸透镜成像规律的实验中,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放到光具座上,如图 1 所示。

(1)按图 1 组装好实验装置,并检查蜡烛、凸透镜、光屏三者的中心是否大致处于同一 ; (2)为测量凸透镜焦距, 让一束平行光正对射向该透镜, 光屏上出现一个最小最亮的光斑, 图 2 是调

节完成的状态, 该透镜的焦距 f= cm;

(3)当把蜡烛放在光具座上如图 1 所示位置, 点燃蜡烛, 移动光屏,可在光屏上得到烛焰清晰的倒立 的 的实像(选填“放大 ”或“缩小 ”),若此时将蜡烛、光屏的位置互换, 那么在光屏上成

像情况是 。

四 、解答题

22.在图中画出光线射出水面的折射光线以及经过透镜的折射光线。

23.某同学在做凸透镜成像时,碰到以下两种情况:

让三束平行光射向透镜, 移动右侧的光屏,结果在距离透镜 10cm 处, 看到光屏上一个亮点; 将激光束

换成蜡烛, 一边移动点燃的蜡烛,一边移动光屏, 记下的实验数据,见下表

实验序号 物距 μ/cm 像距 v/cm 像的大小

1 40 13 缩小

第 6 页(共 17 页)

2 30 18 缩小

3 20 20 等大

4 15 30 放大

5 12 50 放大

(1)当蜡烛距离透镜中心 60cm 时,光屏到透镜中心的距离 v 为

A.10cm——13cm B.13cm——18cm C.18cm——20cm

(2)将物体由距离透镜 40cm 处匀速移动到距离透镜 20cm 处, 所用的时间为 2s,物体移动的平均速度

物体的像移动的平均速度。(填“大于”、“等于 ”、“小于 ”)

(3)某同学用自制的水凸透镜做凸透镜成像实验, 在光屏上得到了清晰的像,如图所示。他继续向水

凸透镜内注水, 要在光屏上再次成清晰的像( )

A.光屏应向右移动,成缩小的像 B.光屏应向左移动,成放大的像

C.光屏应向左移动,成缩小的像 D.光屏应向右移动,成放大的像

(4)该同学取下自己的近视眼镜,把眼镜放在蜡烛和凸透镜之间的某个位置,移动光屏后在光屏上也

得到了清晰的像。当他拿掉自己的眼镜后,要在光屏上再次得到清晰的像,光屏应向 移动。

第 7 页(共 17 页)

2.4-2.6 综合练习答案解析

一 、选择题

1.A

【解析】根据图片分析各个选项中包含的物理原理即可。

A.树荫下的圆形光斑, 为小孔成像, 有光的直线传播形成,故 A 符合题意;

B.海市蜃楼属于光的折射现象, 故 B 不合题意;

C.湖中的倒影属于光的反射现象,故 C 不合题意;

D.雨后彩虹属于光的色散现象, 故 D 不合题意。

2.C

【解析】不透明的物体的颜色是由它反射的色光决定的。白色物体可以反射所有色光, 其它颜色的物

体只反射与其本身相同的颜色。

桃花只能反射红色色光, 所以人们能看到它的颜色是红色的。

故答案为: C。

3.A

【解析】根据漫反射和镜面反射的特点分析判断。

【解答】雨后晴朗的夜晚行走时,月光照到粗糙不平的地面上时发生漫反射,反射光线射向四面八方, 但是比较微弱; 月光照到水面上发生镜面反射,反射光线集中在一定区域, 如果反射光线能够射入眼

睛,那么非常明亮; 否则,水面看起来非常暗淡。

迎着月亮走时, 镜面反射的光线可以射入眼睛,因此发亮处为水, 暗处为地面;背着月亮走时, 镜面

反射的光线肯定不能射入眼睛, 因此亮处为地面, 暗处为水, 故 A 正确,而 B、C、D 错误。

故选 A.

4.A

【解析】首先根据凸透镜的成像规律计算出凸透镜的焦距,再将物距与焦距比较, 从而确定所成像的

特点。

【解答】将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前30厘米处,在凸透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像, 则 u=v=2f=30cm,那么凸透镜的焦距 f=15cm。若把蜡烛从原来的位置向凸透镜方向移动 20 厘米,此时

物距 u=10cm第 8 页(共 17 页)

故选 A.

5.C

【解析】人有多种感觉, 每种感觉的作用不同。视觉具有感知光线,辩别色彩的功能; 嗅觉具有感知

气味的功能;味觉具有感知食物味道的功能。

【解答】菜肴中讲究的色、香、味俱佳,色主要由视觉感知,香主要由嗅觉感知, 味主要由味觉感知,

所以 C 选项正确。

故选 C

6.C

【解析】(1)既然将仪表上的信息投射到挡风玻璃上,那么看到的内容应该和实际是相同的;

(2)光线在平整的玻璃表面发生镜面反射;

(3)当光从一种介质进入另一种介质时, 传播方向发生变化, 这种现象叫光的折射;

(4)平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,如果挡风玻璃垂直地面安装,那么车内物体所成的像就

会成在正前方, 与车外实际的物体混淆, 从而造成误判, 发生危险。

A.此时仪表上直接显示出的速度数信息是“90”,故 A 错误;

B.司机能看清仪表的信息是由于玻璃对光实现了镜面反射,故 B 错误;

C.“路面情况能被车内人看到 ”,是因为路面发出的光线从空气射入玻璃后再射入空气,发生光的折

射现象,故 C 正确;

D.挡风玻璃不一定与水平面垂直安装,故 D 错误。

7.【解析】(1)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,产生的现象有小孔成像、激光准直、影子

的形成、日食和月食等;

(2)光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象,例如水面上出现岸上物体的倒影、平面镜

成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;

(3)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质斜射入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例

如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼、凸透镜成像等都是光的折射形成的。

解:日食是由光的直线传播形成的;

A.通过后视镜看到后方来车,利用凸面镜扩大视野,利用了光的反射, 故 A 错误;

B、光的直线传播限制了青蛙的观察范围, 故 B 正确;

第 9 页(共 17 页)

C、三棱镜对不同色光的偏折程度不同,其中对红光的偏折程度最小,对紫光的偏折程度最大;所以白 光经三棱镜后, 光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,这是光的色散现象, 故 C

错误;

D、白鹭的倒影属于平面镜成像, 是由于光的反射而形成的,故 D 错误。

故选: B。

8.D

【解析】结合凸透镜成像规律分析解答。凸透镜成像规律如下:

【解答】由图可以看出, 此时 U>2f,光屏上得到了清晰的像, 则像的性质是倒立、缩小的实像, 故选 项 A.B 错误;又因为凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像增大, 所以选项 C 错误,选项 D 正确。

故选: D

9.B

【解析】影子是光沿直线传播形成的,据此结合平面几何的知识对各个选项进行分析即可。

A.增加光源到物体的距离,那么光线与物体构成的夹角减小, 那么影变小, 故 A 错误;

B.点光源与物体距离不变,增加屏到物体的距离, 那么到达屏幕时光线之间的距离增大,因此影子变

大, 故 B 正确;

C.增加物体本身的大小, 光线与物体形成的夹角变大,那么影变大,故 C 错误;

D.综上所述,故 D 错误。

故选 B。

10.C

【解析】首先根据入射角=90°-入射光线与镜面的夹角计算出入射角的度数, 然后用入射角-15°计算 出现在入射角的度数,最后根据“反射角等于入射角 ”计算出反射角的度数,并将入射角和反射角相

加即可。

第 10 页(共 17 页)

【解答】入射角为: 90°-30°=60° ;

入射角减小 15°, 那么现在入射角: 60°-15°=45° ;

根据反射角等于入射角可知,此时反射角为 45°。

则发射光线与入射光线夹角为: 45°+45°=90°。

故选 C。

11.C

【解析】(1)光源: 本身能够发光的物体叫做光源,例如太阳、水母、萤火虫、电灯等;

(2)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,光可以在真空中传播, 速度是 3×108m/s;

(3)光的反射分为镜面反射和漫反射两种类型,无论是哪种, 都遵循光的反射定律。

【解答】A.月亮本身不能发光, 它反射的是太阳光,因此不是光源,故该选项说法错误;

B、光在真空中的传播速度是 3×108m/s,故该选项说法错误;

C、影子、日食、月食都是由光的直线传播形成的, 故该选项说法正确;

D、漫反射也遵守光的反射定律, 故该选项说法错误。

故答案为: C

12.C

【解析】【解答】解:A.树木在水中形成的倒影是平面镜成像,是光的反射造成的,不符合题意;

B、用遥控器对着墙壁也能控制电视, 是光的反射造成的, 不符合题意;

C、沙漠中形成的“海市蜃楼 ”是光在不均匀的大气中传播形成的光的折射现象,符合题意;

D、太阳光下人和物体的影子是光的直线传播造成的,不符合题意.

故选 C.

(1)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,产生的现象有小孔成像、激光准直、影子的形成、日

食和月食等;

(2)光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象,例如水面上出现岸上物体的倒影、平面镜

成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;

(3)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质进入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例如

水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼等都是光的折射形成的.

13.A

第 11 页(共 17 页)

【解析】(1)光射到物体表面上时, 有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫做光的反射。光 的反射定律:入射光线、反射光线、法线在同一平面内; 反射光线和入射光线分居法线的两侧; 反射 角等于入射角。(2)光从一种介质斜射到另一种介质时, 传播方向会发生偏折,这种现象叫做光的折 射。光从空气斜射入水或玻璃中时, 折射光线向法线偏折,折射角小于入射角。入射角增大时, 折射

角也增大。光垂直射到水或玻璃中时,折射光线与入射光线在同一直线上。

根据光的反射和折射规律,入射光线在空气与水的界面处发生折射和反射图为 A.

14.B

【解析】(1)影子和小孔成像都是由于光沿直线传播的原理形成的;

(2)由于小孔成像由光实际会聚而成,因此它成倒立的实像;

(3)小孔成像的大小与像到小孔的距离有关。

A.“鸢东则影西,鸢西则影东 ”所描述的影是实像,而“形影不离 ”中影是光沿直线传播形成的光线

找不到的黑色区域, 二者不同, 故 A 错误;

B.沈括观察到“鸢在空中飞动,地面上的影子也会随之移动”中的“影子 ”与小孔成像原理相同,

都是光沿直线传播形成的,故 B 正确;

C.小孔成像可用光的直线传播解释, 但小孔成的像可能是倒立放大,也可能是倒立缩小的实像, 故 C

错误;

D.小孔成像时像移动的方向与物移动的方向相反, 当物体离小孔距离不变时,如果光屏到小孔的距离

增大, 那么像也会变大, 故 D 错误。

故选 B。

二 、填空题

15.漫;直线

【解析】射向粗糙表面上的光向各个方向反射的现象是漫反射;光在同种均匀介质中沿直线传播。

【解答】各个位置的同学能从不同角度看到黑板上的字, 是因为光在黑板上发生漫反射的缘故; 个别

同学被前方高个子同学挡住,是因为光在均匀介质中沿直线传播的缘故。

故答案为: 漫; 直线。

16.折射 ;反射

【解析】【解答】解:①从鱼发出的光线由水中进入空气时, 在水面上发生折射,折射角大于入射角,

折射光线进入人眼, 人眼会逆着折射光线的方向看去,就会觉得鱼变浅了, 所以小明看到的鱼儿是光 第 12 页(共 17 页)

的折射形成的虚像;

②彩虹在天上, 所以水中的彩虹是在水中形成的像,即平面镜成像,故看到水中的彩虹是由光的反射

形成的与物体等大的虚像.

故答案为: 折射;反射.

根据光的折射现象和平面镜成像原理进行分析即可得出答案.

17.B;60°

【解析】

(1)先过入射点作出反射光线, 然后作入射光线和反射光线的角平分线,即法线, 根据法线和镜面之

间的关系确定平面镜的位置。

(2)根据角之间的关系求出镜面与水平面的夹角。

(1)根据题意可知, 使用平面镜是为了让太阳光竖直射入井中,即反射光线是竖直向下的, 所以,作 图过程中的第一个步骤应该是过入射点作竖直向下的反射光线;因为反射角等于入射角,法线正好是

入射光线和反射光线夹角的平分线, 所以第二步作出入射光线和反射光线夹角的平分线即为法线;

由于法线垂直于镜面,所以第三步作出法线的垂线即为平面镜的位置, 如下图所示:

;

故 B 正确, ACD 错误;

故选 B;

(2)因入射光线与水平面成 30°, 而反射光线是竖直向下的, 所以入射光线与反射光线的夹角为

30°+90°=120°, 则反射角为 60°, 因法线可将入射光线与反射光线的夹角平分,可确定其位置, 然 后作法线的垂直线就可确定平面镜的位置了,如图所示,平面镜与入射光线的夹角为 90°-60°=30° ,

所以镜面与水平面的夹角为 30°+30°=60°,镜面与水平面成 60°的角。

18.(1)漫

(2)不能

(3)可逆的

【解析】(1)光线射到光滑平整的表面上时, 反射光线集中射向某一方向, 这就是镜面反射;光线射

第 13 页(共 17 页)

到凸凹不平的表面上时, 反射光线射向四面八方, 这就是漫反射。

(2)根据“三线共面 ”的规律分析;

(3)根据光路的可逆性解答。

【解答】(1)实验时从硬纸板前不同的方向都能看到入射光线,这是因为光在硬纸板上发生了漫反射。

(2)若将 F 板向后折转一定的角度, 则在 F 板上不能看到反射光线。

(3)如果将光线沿着 BO 方向射向平面镜时, 反射光线沿着 OA 方向射出,这说明在光的反射现象中,

光路是可逆的。

19.(1)A

(2)④; 放大镜

【解析】(1)根据凸透镜和凹透镜对光线的作用分析解答;

(2)根据凸透镜的成像规律分析解答。

【解答】(1)根据图甲可知,透镜 A 的折射光线向法线靠拢, 对光线有会聚作用, 为凸透镜。透镜 B

的折射光线远离法线,对光线有发散作用,为凹透镜。

(2)将蜡烛固定在光具座 10cm 刻度线处, 将凸透镜放置在 16cm 刻度线处,此时的物距

u=16cm-10cm=6cm,即 u三 、实验探究题

20.(1)P

(2)蜡烛成的像不与蜡烛重合, 有可能找不到像

(3)不能

(4)像距 v

(5)A

【解析】平面镜成像的特点: 1、平面镜成正立等大虚像, 不能用光屏承接。 2、像和物的连线垂直于 平面镜。3、像到平面镜的距离等于物到平面镜的距离。4、像和物关于平面镜对称。5、像的大小相等, 但是左右相反。6、像的上下不变,左右互换;平面镜中的像是由光的反射光线的延长线的交点形成的,

所以平面镜中的像是虚像(重点)。

(1)平面镜成像的特点是等距,像到平面镜的距离等于物体到平面镜的距离;在实验中, 小新透过

玻璃板看到了蜡烛 A 的 2 个清晰的像,他用未点燃的蜡烛 B 找到了这两个像,分别位于图中的 A′和 A″

处,其中 A′处的像是蜡烛 A 通过玻璃板的 P 平面镜成像得到的;

第 14 页(共 17 页)

(2)实验中如果玻璃板没在水平桌面上竖直放置,则会导致的后果是蜡烛成的像不与蜡烛重合,有可

能找不到像;

(3)平面镜成像呈的是虚像,不能呈现在屏幕上, 所以小新在 A′处放了一张白纸做光屏, 结果白纸

上不能接收到蜡烛 A 的像。

(4)小新将一块厚度为 0.5cm 的玻璃板, 然后得出像距小于物距的结论, 你认为他的测量错误是: 像

距 v,测量了后面的平面 Q,应该测量平面 P;

(5)平面镜成像的特点:像的大小相等, 但是左右相反。如图所示,小新把 ABCD 四个模型分别面对 玻璃直立在桌面上, 用于研究像与物左右位置关系,最好选用 A,因为 BCD 中的图像是对称的, 不能

用于研究像和物的左右位置;

21.(1)高度

(2)10.0

(3)缩小;成清晰的倒立放大的实像

【解析】(1)只有凸透镜、光屏和蜡烛火焰的中心大致在同一高度上, 所成的像才能成在光屏的正中

间;

(2)这个光斑的位置就凸透镜的焦点,因此光斑到凸透镜的距离就是焦距;

(3)将物距与焦距比较, 根据凸透镜成像规律分析即可; 当蜡烛和光屏之间的距离不变时, 凸透镜会

在两个位置成实像, 但是成像的大小完全相反。

(1) 按图 1 组装好实验装置, 并检查蜡烛、凸透镜、光屏三者的中心是否大致处于一高度;

(2)根据图 2 可知,凸透镜的焦距为:f=25cm-15cm=10cm;

(3)根据图 1 可知,物距为:u=30cm-0cm=30cm>2f,因此在光屏上成倒立缩小的实像;若此时将蜡烛、

光屏的位置互换,那么在光屏上成像情况是: 清晰的倒立放大的实像。

四 、解答题

(

22.

)如图

【解析】根据光的折射规律和凸透镜的三条特殊光线确定折射光线的偏折方向,从而完成作图。

(1)当光从水中斜射入空气中时,折射角大于入射角;

第 15 页(共 17 页)

(2)从凸透镜焦点射出的光线, 经过凸透镜后,折射光线与主轴平行, 作图如下:

23.(1)A

(2)大于

(3)C

(4)左

【解析】(1)根据凸透镜成像“物远像近小, 物近像远大”的规律分析判断。

(2)根据表格确定 2s 内物体物距的该变量和像距的该变量, 然后根据v = 计算出平均速度,然后进

行比较即可;

(3)凸透镜的凸度越大, 对光线的会聚能力越强, 据此确定像的位置变化; 通过比较像距和物距的大

小来判断成像的大小。

(4)确定近视镜的透镜类型和对光线的作用,然后确定像的位置移动方向,最后确定去掉近视镜后像

的位置变化,最后确定光屏的移动方向。

【解答】(1)平行光线经过凸透镜后,在距离透镜 10cm 的地方出现小亮点,那么这就是焦点的位置,

则凸透镜的焦距 f=10cm。

当蜡烛距离透镜中心 60cm 时, 此时 u>2f,那么像距 f到透镜的距离 v 应该在 10cm~13cm 之间, 故选 A.

(2)将物体由距离透镜 40cm 处匀速移动到距离透镜 20cm 处, 物距的变化量为:40cm-20cm=20cm;像

距的变化量为: 20cm-13cm=7cm;

则物体的移动速度: v = = = 10cm/S‘

像的移动速度: v′ = = = 3.5cm/S;

则 v>v';

则物体移动的平均速度大于物体的像移动的平均速度。

第 16 页(共 17 页)

(3)向水凸透镜内注水,那么水凸透镜的凸度变大,对光线的会聚能力变强,此时成像在光屏的前方,

因此光屏应该向左移动。因为像距始终小于物距, 所以成倒立、缩小的实像,故选 C。

(4)近视镜为凹透镜, 对光线有发散作用,拿走近视镜后,光线肯定比原来会聚, 即成像在光屏的前

方,因此光屏应该向左移动。

第 17 页(共 17 页)

一 、选择题

1.生活中,我们经常会看到一些神奇的光学现象。以下现象中由光的直线传播形成的是( )

A.树荫下的圆形光斑B.海市蜃楼C.湖中的倒影D.雨后彩虹

2.在“人面桃花相映红 ”这句诗中,用光学知识解释桃花红的原因是( )

A.桃花能发出红光 B.桃花吸收红光

C.桃花反射红光 D.桃花反射所有色光

3.在雨后晴朗的夜晚行走时,为了不踩到地上的积水,下列判断中, 正确的是( )

A.迎着月光走,地上发亮处是水;背着月光走,地上暗处是水

B.迎着月光走,地上暗处是水 ;背着月光走, 地上发亮处是水

C.迎着月光或背着月光走,都应是地上发亮处是水

D.迎着月光或背着月光走,都应是地上暗处是水

4.将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前 30 厘米处, 在凸透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像。若把

蜡烛从原来的位置向凸透镜方向移动 20 厘米,则此时蜡烛经该凸透镜所成的像是( )

A.放大的虚像 B.等大的虛像 C.缩小的实像 D.缩小的虚像

5.中国传统的饮食文化中, 对菜肴讲究色、香、味俱佳。人们在享用美食的过程中, 主要参与的感觉

为 ( )

A.热觉、味觉、痛觉 B.听觉、触觉、冷觉

C.视觉、嗅觉、味觉 D.触觉、听觉、味觉

6.为避免司机低头观察汽车仪表、忽略路况造成事故,厂商开发出抬头显示器:汽车仪表安装在驾驶 台上、显示面水平朝上, 可机平视, 借助透明挡风玻璃看到竖直的仪表显示的像, 如图示时刻, 司机

平视就能看到车速数为“90”等行车信息,下列说法正确的是()

A.此时仪表上直接显示出的速度数信息是 “06”

B.司机能看清仪表的信息是由于玻璃对光实现了漫反射

第 1 页(共 17 页)

C.“路面情况能被车内人看到 ”属于光的折射现象

D.挡风玻璃必须与水平面垂直安装

7.日全食时常会发生, 人们可以佩戴日全食眼镜观看到如图所示的日全食。以下现象中与日全食的成

第 2 页(共 17 页)

因相同的是( )

A.通过后视镜看到后方来车 C.光通过三棱镜发生色散

B.

D.

枯井之蛙“坐井观天”

白鹭的倒影

8.小方同学做“探究凸透镜成像规律 ”实验,当蜡烛、凸透镜、光屏的位置如图所示时, 光屏上得到

了清晰的像.则( )

A.得到的像是正立缩小的实像

B.得到的像是倒立放大的实像

C.把蜡烛向左移动,调整光屏的位置,得到的清晰像变大

D.把蜡烛向右移动少许,要得到清晰的像,应向右移动光屏

9.点光源发出的光照到不透明的物体上就会在屏上形成影, 关于改变影子大小的下列说法,正确的是

( )

A.增加光源到物体的距离,影变大

B.点光源与物体距离不变,增加屏到物体的距离, 影变大

C.增加物体本身的大小,影变小

D.以上说法都不正确

10.入射光线和平面镜的夹角为 30°, 转动平面镜、使入射角减小 15°, 则反射光线与入射光线间的

夹角将变为( )

A.150° B.120° C.90° D.60°

11.下列说法中,正确的是( )

A.月亮是一个巨大的光源

B.光在真空中的速度是 340 米/秒

C.影子的形成是由于光的直线传播

D.漫反射不遵守光的反射规律

12.以下四种现象中,属于光的折射现象的是( )

A.树木在水中形成的倒影

B.用遥控器对着墙壁也能控制电视

C.沙漠中形成的“海市蜃楼 ”

D.太阳光下人和物体的影子

13.下列选项是入射光线在空气与水的界面处发生折射和反射的四幅光路图,其中正确的是 ( )

(

C.

) (

D.

)A. B.

14.北宋的沈括在《梦溪笔谈》中记述了光的直线传播和小孔成像的实验。他首先直接观察鸢(老鹰) 在空中飞动,地面上的影子也跟着移动, 移动的方向与鸢飞行的方向一致。然后在纸窗上开一小孔, 使窗外飞鸢的影子呈现在室内的纸屏上, 结果观察到“鸢东则影西,鸢西则影东 ”。阅读了上述材料

后,你认为下列哪种说法是正确的( )

A.“鸢东则影西, 鸢西则影东 ”所描述的影与“形影不离”中影都是实像

B.沈括观察到“鸢在空中飞动, 地面上的影子也会随之移动 ”中的“影子 ”与小孔成像原理相同

C.小孔成像可用光的直线传播解释, 小孔成的像都是倒立缩小的实像, 像的形状与孔的形状无关

D.小孔成像时像移动的方向与物移动的方向相反,当物体离小孔距离不变时,像的大小也肯定不会改

变

第 3 页(共 17 页)

二 、填空题

15.教室里各个位置的同学都能看到黑板上的字,这是因为光在黑板上发生 (填“漫 ”或“镜 面”)反射的缘故;个别同学被前方高个子同学挡住,看不到黑板上的一些字,这是因为光在均匀介质

中沿 传播的缘故。

16.雨过天晴,小明陪同妈妈在湖边散步,只见水中的鱼儿在“云 ”里欢畅地游动, 天上的一条彩虹也 倒影在水面上, 非常美丽,实际上他们看到的鱼儿是光的 形成的虚像, 水中的彩虹是光的-

形成的虚像.(以上两空均填“反射 ”或“折射”)

17.小明想利用一块平面镜使射向井口的太阳光竖直射入井中,如图所示, 图中的数字符号表示的是确 定平面镜位置时作图的先后次序,其中作图过程正确的是 ,若太阳光与水平地面成 30°角,

那么平面镜与水平面成 角。

18.如图所示,探究光的反射定律时,将一块平面镜放在水平桌面上,再把一张硬纸板竖直放在平面镜 上,硬纸板由可以绕 ON 折转的 E、F 两块板组成。让一束光贴着硬纸板左侧的 E 板沿 AO 方向射到 O 点,

在右侧 F 板上能看到反射光线 OB。

(1)实验时从硬纸板前不同的方向都能看到入射光线,这是因为光在硬纸板上发生了 反射。

(2)若将 F 板向后折转一定的角度, 则在 F 板上 (填“能 ”或“不能”)看到反射光线。

(3)如果将光线沿着 BO 方向射向平面镜时, 反射光线沿着 OA 方向射出,这说明在光的反射现象中,

光路是 。

19.现有两枚透镜 A 和 B,已知一枚为凹透镜,另一枚为凸透镜(f= 10cm)。小乐想利用其中的凸透镜

第 4 页(共 17 页)

(f=10cm)探究“ 凸透镜成像规律 ”",其过程如下:

(1)将不同方向的人射光束分别穿过透镜 A 和 B,其光路图如图甲所示,则透镜 (选填 “A”

或“B")为凸透镜。

(2)如图乙所示,将蜡烛固定在光具座 10cm 刻度线处,将凸透镜放置在 16cm 刻度线处,此时蜡烛的

像应为图中的 (选填序号)。 此成像规律的应用是 (选填“照相机 ”"放映机 ”或

“放大镜”)。

三 、实验探究题

20.为了探究平面镜成像特点,小新将一块厚度为 0.5cm 的玻璃板(P、Q 两个平面都可以作为平面镜使 用) 竖直架在水平台板上面, 再取两根完全相同的蜡烛 A 和蜡烛 B,分别竖直置于玻璃板两侧,点燃玻

璃板前的蜡烛 A,进行实验。

(1)在实验中,小新透过玻璃板看到了蜡烛 A 的 2 个清晰的像,他用未点燃的蜡烛 B 找到了这两个像, 分别位于图中的 A′和 A″处, 其中 A′处的像是蜡烛 A 通过玻璃板的 (填“P”或“Q”)平

面镜成像得到的。

(2)实验中如果玻璃板没在水平桌面上竖直放置, 则会导致的后果

是 。

(3)小新在 A′处放了一张白纸做光屏,结果白纸上 (选填“能 ”或“不能 ”)接收到蜡烛

A 的像。

(4)小新按照图中的测量方法, 改变蜡烛 A 的位置,认真测量并记录了一些数据。

物距 U(cm) 5.0 6.0 7.0 8.0

像距 V(cm) 4.5 5.5 6.5 7.5

然后得出像距小于物距的结论, 你认为他的测量错误是: (填“物距 u”或“像距 v”)。

第 5 页(共 17 页)

(5)如图所示,小新把 ABCD 四个模型分别面对玻璃直立在桌面上,用于研究像与物左右位置关系,

最好选用 。

21.在探究凸透镜成像规律的实验中,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放到光具座上,如图 1 所示。

(1)按图 1 组装好实验装置,并检查蜡烛、凸透镜、光屏三者的中心是否大致处于同一 ; (2)为测量凸透镜焦距, 让一束平行光正对射向该透镜, 光屏上出现一个最小最亮的光斑, 图 2 是调

节完成的状态, 该透镜的焦距 f= cm;

(3)当把蜡烛放在光具座上如图 1 所示位置, 点燃蜡烛, 移动光屏,可在光屏上得到烛焰清晰的倒立 的 的实像(选填“放大 ”或“缩小 ”),若此时将蜡烛、光屏的位置互换, 那么在光屏上成

像情况是 。

四 、解答题

22.在图中画出光线射出水面的折射光线以及经过透镜的折射光线。

23.某同学在做凸透镜成像时,碰到以下两种情况:

让三束平行光射向透镜, 移动右侧的光屏,结果在距离透镜 10cm 处, 看到光屏上一个亮点; 将激光束

换成蜡烛, 一边移动点燃的蜡烛,一边移动光屏, 记下的实验数据,见下表

实验序号 物距 μ/cm 像距 v/cm 像的大小

1 40 13 缩小

第 6 页(共 17 页)

2 30 18 缩小

3 20 20 等大

4 15 30 放大

5 12 50 放大

(1)当蜡烛距离透镜中心 60cm 时,光屏到透镜中心的距离 v 为

A.10cm——13cm B.13cm——18cm C.18cm——20cm

(2)将物体由距离透镜 40cm 处匀速移动到距离透镜 20cm 处, 所用的时间为 2s,物体移动的平均速度

物体的像移动的平均速度。(填“大于”、“等于 ”、“小于 ”)

(3)某同学用自制的水凸透镜做凸透镜成像实验, 在光屏上得到了清晰的像,如图所示。他继续向水

凸透镜内注水, 要在光屏上再次成清晰的像( )

A.光屏应向右移动,成缩小的像 B.光屏应向左移动,成放大的像

C.光屏应向左移动,成缩小的像 D.光屏应向右移动,成放大的像

(4)该同学取下自己的近视眼镜,把眼镜放在蜡烛和凸透镜之间的某个位置,移动光屏后在光屏上也

得到了清晰的像。当他拿掉自己的眼镜后,要在光屏上再次得到清晰的像,光屏应向 移动。

第 7 页(共 17 页)

2.4-2.6 综合练习答案解析

一 、选择题

1.A

【解析】根据图片分析各个选项中包含的物理原理即可。

A.树荫下的圆形光斑, 为小孔成像, 有光的直线传播形成,故 A 符合题意;

B.海市蜃楼属于光的折射现象, 故 B 不合题意;

C.湖中的倒影属于光的反射现象,故 C 不合题意;

D.雨后彩虹属于光的色散现象, 故 D 不合题意。

2.C

【解析】不透明的物体的颜色是由它反射的色光决定的。白色物体可以反射所有色光, 其它颜色的物

体只反射与其本身相同的颜色。

桃花只能反射红色色光, 所以人们能看到它的颜色是红色的。

故答案为: C。

3.A

【解析】根据漫反射和镜面反射的特点分析判断。

【解答】雨后晴朗的夜晚行走时,月光照到粗糙不平的地面上时发生漫反射,反射光线射向四面八方, 但是比较微弱; 月光照到水面上发生镜面反射,反射光线集中在一定区域, 如果反射光线能够射入眼

睛,那么非常明亮; 否则,水面看起来非常暗淡。

迎着月亮走时, 镜面反射的光线可以射入眼睛,因此发亮处为水, 暗处为地面;背着月亮走时, 镜面

反射的光线肯定不能射入眼睛, 因此亮处为地面, 暗处为水, 故 A 正确,而 B、C、D 错误。

故选 A.

4.A

【解析】首先根据凸透镜的成像规律计算出凸透镜的焦距,再将物距与焦距比较, 从而确定所成像的

特点。

【解答】将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前30厘米处,在凸透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像, 则 u=v=2f=30cm,那么凸透镜的焦距 f=15cm。若把蜡烛从原来的位置向凸透镜方向移动 20 厘米,此时

物距 u=10cm

故选 A.

5.C

【解析】人有多种感觉, 每种感觉的作用不同。视觉具有感知光线,辩别色彩的功能; 嗅觉具有感知

气味的功能;味觉具有感知食物味道的功能。

【解答】菜肴中讲究的色、香、味俱佳,色主要由视觉感知,香主要由嗅觉感知, 味主要由味觉感知,

所以 C 选项正确。

故选 C

6.C

【解析】(1)既然将仪表上的信息投射到挡风玻璃上,那么看到的内容应该和实际是相同的;

(2)光线在平整的玻璃表面发生镜面反射;

(3)当光从一种介质进入另一种介质时, 传播方向发生变化, 这种现象叫光的折射;

(4)平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,如果挡风玻璃垂直地面安装,那么车内物体所成的像就

会成在正前方, 与车外实际的物体混淆, 从而造成误判, 发生危险。

A.此时仪表上直接显示出的速度数信息是“90”,故 A 错误;

B.司机能看清仪表的信息是由于玻璃对光实现了镜面反射,故 B 错误;

C.“路面情况能被车内人看到 ”,是因为路面发出的光线从空气射入玻璃后再射入空气,发生光的折

射现象,故 C 正确;

D.挡风玻璃不一定与水平面垂直安装,故 D 错误。

7.【解析】(1)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,产生的现象有小孔成像、激光准直、影子

的形成、日食和月食等;

(2)光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象,例如水面上出现岸上物体的倒影、平面镜

成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;

(3)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质斜射入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例

如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼、凸透镜成像等都是光的折射形成的。

解:日食是由光的直线传播形成的;

A.通过后视镜看到后方来车,利用凸面镜扩大视野,利用了光的反射, 故 A 错误;

B、光的直线传播限制了青蛙的观察范围, 故 B 正确;

第 9 页(共 17 页)

C、三棱镜对不同色光的偏折程度不同,其中对红光的偏折程度最小,对紫光的偏折程度最大;所以白 光经三棱镜后, 光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带,这是光的色散现象, 故 C

错误;

D、白鹭的倒影属于平面镜成像, 是由于光的反射而形成的,故 D 错误。

故选: B。

8.D

【解析】结合凸透镜成像规律分析解答。凸透镜成像规律如下:

【解答】由图可以看出, 此时 U>2f,光屏上得到了清晰的像, 则像的性质是倒立、缩小的实像, 故选 项 A.B 错误;又因为凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像增大, 所以选项 C 错误,选项 D 正确。

故选: D

9.B

【解析】影子是光沿直线传播形成的,据此结合平面几何的知识对各个选项进行分析即可。

A.增加光源到物体的距离,那么光线与物体构成的夹角减小, 那么影变小, 故 A 错误;

B.点光源与物体距离不变,增加屏到物体的距离, 那么到达屏幕时光线之间的距离增大,因此影子变

大, 故 B 正确;

C.增加物体本身的大小, 光线与物体形成的夹角变大,那么影变大,故 C 错误;

D.综上所述,故 D 错误。

故选 B。

10.C

【解析】首先根据入射角=90°-入射光线与镜面的夹角计算出入射角的度数, 然后用入射角-15°计算 出现在入射角的度数,最后根据“反射角等于入射角 ”计算出反射角的度数,并将入射角和反射角相

加即可。

第 10 页(共 17 页)

【解答】入射角为: 90°-30°=60° ;

入射角减小 15°, 那么现在入射角: 60°-15°=45° ;

根据反射角等于入射角可知,此时反射角为 45°。

则发射光线与入射光线夹角为: 45°+45°=90°。

故选 C。

11.C

【解析】(1)光源: 本身能够发光的物体叫做光源,例如太阳、水母、萤火虫、电灯等;

(2)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,光可以在真空中传播, 速度是 3×108m/s;

(3)光的反射分为镜面反射和漫反射两种类型,无论是哪种, 都遵循光的反射定律。

【解答】A.月亮本身不能发光, 它反射的是太阳光,因此不是光源,故该选项说法错误;

B、光在真空中的传播速度是 3×108m/s,故该选项说法错误;

C、影子、日食、月食都是由光的直线传播形成的, 故该选项说法正确;

D、漫反射也遵守光的反射定律, 故该选项说法错误。

故答案为: C

12.C

【解析】【解答】解:A.树木在水中形成的倒影是平面镜成像,是光的反射造成的,不符合题意;

B、用遥控器对着墙壁也能控制电视, 是光的反射造成的, 不符合题意;

C、沙漠中形成的“海市蜃楼 ”是光在不均匀的大气中传播形成的光的折射现象,符合题意;

D、太阳光下人和物体的影子是光的直线传播造成的,不符合题意.

故选 C.

(1)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,产生的现象有小孔成像、激光准直、影子的形成、日

食和月食等;

(2)光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象,例如水面上出现岸上物体的倒影、平面镜

成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;

(3)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质进入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例如

水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼等都是光的折射形成的.

13.A

第 11 页(共 17 页)

【解析】(1)光射到物体表面上时, 有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫做光的反射。光 的反射定律:入射光线、反射光线、法线在同一平面内; 反射光线和入射光线分居法线的两侧; 反射 角等于入射角。(2)光从一种介质斜射到另一种介质时, 传播方向会发生偏折,这种现象叫做光的折 射。光从空气斜射入水或玻璃中时, 折射光线向法线偏折,折射角小于入射角。入射角增大时, 折射

角也增大。光垂直射到水或玻璃中时,折射光线与入射光线在同一直线上。

根据光的反射和折射规律,入射光线在空气与水的界面处发生折射和反射图为 A.

14.B

【解析】(1)影子和小孔成像都是由于光沿直线传播的原理形成的;

(2)由于小孔成像由光实际会聚而成,因此它成倒立的实像;

(3)小孔成像的大小与像到小孔的距离有关。

A.“鸢东则影西,鸢西则影东 ”所描述的影是实像,而“形影不离 ”中影是光沿直线传播形成的光线

找不到的黑色区域, 二者不同, 故 A 错误;

B.沈括观察到“鸢在空中飞动,地面上的影子也会随之移动”中的“影子 ”与小孔成像原理相同,

都是光沿直线传播形成的,故 B 正确;

C.小孔成像可用光的直线传播解释, 但小孔成的像可能是倒立放大,也可能是倒立缩小的实像, 故 C

错误;

D.小孔成像时像移动的方向与物移动的方向相反, 当物体离小孔距离不变时,如果光屏到小孔的距离

增大, 那么像也会变大, 故 D 错误。

故选 B。

二 、填空题

15.漫;直线

【解析】射向粗糙表面上的光向各个方向反射的现象是漫反射;光在同种均匀介质中沿直线传播。

【解答】各个位置的同学能从不同角度看到黑板上的字, 是因为光在黑板上发生漫反射的缘故; 个别

同学被前方高个子同学挡住,是因为光在均匀介质中沿直线传播的缘故。

故答案为: 漫; 直线。

16.折射 ;反射

【解析】【解答】解:①从鱼发出的光线由水中进入空气时, 在水面上发生折射,折射角大于入射角,

折射光线进入人眼, 人眼会逆着折射光线的方向看去,就会觉得鱼变浅了, 所以小明看到的鱼儿是光 第 12 页(共 17 页)

的折射形成的虚像;

②彩虹在天上, 所以水中的彩虹是在水中形成的像,即平面镜成像,故看到水中的彩虹是由光的反射

形成的与物体等大的虚像.

故答案为: 折射;反射.

根据光的折射现象和平面镜成像原理进行分析即可得出答案.

17.B;60°

【解析】

(1)先过入射点作出反射光线, 然后作入射光线和反射光线的角平分线,即法线, 根据法线和镜面之

间的关系确定平面镜的位置。

(2)根据角之间的关系求出镜面与水平面的夹角。

(1)根据题意可知, 使用平面镜是为了让太阳光竖直射入井中,即反射光线是竖直向下的, 所以,作 图过程中的第一个步骤应该是过入射点作竖直向下的反射光线;因为反射角等于入射角,法线正好是

入射光线和反射光线夹角的平分线, 所以第二步作出入射光线和反射光线夹角的平分线即为法线;

由于法线垂直于镜面,所以第三步作出法线的垂线即为平面镜的位置, 如下图所示:

;

故 B 正确, ACD 错误;

故选 B;

(2)因入射光线与水平面成 30°, 而反射光线是竖直向下的, 所以入射光线与反射光线的夹角为

30°+90°=120°, 则反射角为 60°, 因法线可将入射光线与反射光线的夹角平分,可确定其位置, 然 后作法线的垂直线就可确定平面镜的位置了,如图所示,平面镜与入射光线的夹角为 90°-60°=30° ,

所以镜面与水平面的夹角为 30°+30°=60°,镜面与水平面成 60°的角。

18.(1)漫

(2)不能

(3)可逆的

【解析】(1)光线射到光滑平整的表面上时, 反射光线集中射向某一方向, 这就是镜面反射;光线射

第 13 页(共 17 页)

到凸凹不平的表面上时, 反射光线射向四面八方, 这就是漫反射。

(2)根据“三线共面 ”的规律分析;

(3)根据光路的可逆性解答。

【解答】(1)实验时从硬纸板前不同的方向都能看到入射光线,这是因为光在硬纸板上发生了漫反射。

(2)若将 F 板向后折转一定的角度, 则在 F 板上不能看到反射光线。

(3)如果将光线沿着 BO 方向射向平面镜时, 反射光线沿着 OA 方向射出,这说明在光的反射现象中,

光路是可逆的。

19.(1)A

(2)④; 放大镜

【解析】(1)根据凸透镜和凹透镜对光线的作用分析解答;

(2)根据凸透镜的成像规律分析解答。

【解答】(1)根据图甲可知,透镜 A 的折射光线向法线靠拢, 对光线有会聚作用, 为凸透镜。透镜 B

的折射光线远离法线,对光线有发散作用,为凹透镜。

(2)将蜡烛固定在光具座 10cm 刻度线处, 将凸透镜放置在 16cm 刻度线处,此时的物距

u=16cm-10cm=6cm,即 u

20.(1)P

(2)蜡烛成的像不与蜡烛重合, 有可能找不到像

(3)不能

(4)像距 v

(5)A

【解析】平面镜成像的特点: 1、平面镜成正立等大虚像, 不能用光屏承接。 2、像和物的连线垂直于 平面镜。3、像到平面镜的距离等于物到平面镜的距离。4、像和物关于平面镜对称。5、像的大小相等, 但是左右相反。6、像的上下不变,左右互换;平面镜中的像是由光的反射光线的延长线的交点形成的,

所以平面镜中的像是虚像(重点)。

(1)平面镜成像的特点是等距,像到平面镜的距离等于物体到平面镜的距离;在实验中, 小新透过

玻璃板看到了蜡烛 A 的 2 个清晰的像,他用未点燃的蜡烛 B 找到了这两个像,分别位于图中的 A′和 A″

处,其中 A′处的像是蜡烛 A 通过玻璃板的 P 平面镜成像得到的;

第 14 页(共 17 页)

(2)实验中如果玻璃板没在水平桌面上竖直放置,则会导致的后果是蜡烛成的像不与蜡烛重合,有可

能找不到像;

(3)平面镜成像呈的是虚像,不能呈现在屏幕上, 所以小新在 A′处放了一张白纸做光屏, 结果白纸

上不能接收到蜡烛 A 的像。

(4)小新将一块厚度为 0.5cm 的玻璃板, 然后得出像距小于物距的结论, 你认为他的测量错误是: 像

距 v,测量了后面的平面 Q,应该测量平面 P;

(5)平面镜成像的特点:像的大小相等, 但是左右相反。如图所示,小新把 ABCD 四个模型分别面对 玻璃直立在桌面上, 用于研究像与物左右位置关系,最好选用 A,因为 BCD 中的图像是对称的, 不能

用于研究像和物的左右位置;

21.(1)高度

(2)10.0

(3)缩小;成清晰的倒立放大的实像

【解析】(1)只有凸透镜、光屏和蜡烛火焰的中心大致在同一高度上, 所成的像才能成在光屏的正中

间;

(2)这个光斑的位置就凸透镜的焦点,因此光斑到凸透镜的距离就是焦距;

(3)将物距与焦距比较, 根据凸透镜成像规律分析即可; 当蜡烛和光屏之间的距离不变时, 凸透镜会

在两个位置成实像, 但是成像的大小完全相反。

(1) 按图 1 组装好实验装置, 并检查蜡烛、凸透镜、光屏三者的中心是否大致处于一高度;

(2)根据图 2 可知,凸透镜的焦距为:f=25cm-15cm=10cm;

(3)根据图 1 可知,物距为:u=30cm-0cm=30cm>2f,因此在光屏上成倒立缩小的实像;若此时将蜡烛、

光屏的位置互换,那么在光屏上成像情况是: 清晰的倒立放大的实像。

四 、解答题

(

22.

)如图

【解析】根据光的折射规律和凸透镜的三条特殊光线确定折射光线的偏折方向,从而完成作图。

(1)当光从水中斜射入空气中时,折射角大于入射角;

第 15 页(共 17 页)

(2)从凸透镜焦点射出的光线, 经过凸透镜后,折射光线与主轴平行, 作图如下:

23.(1)A

(2)大于

(3)C

(4)左

【解析】(1)根据凸透镜成像“物远像近小, 物近像远大”的规律分析判断。

(2)根据表格确定 2s 内物体物距的该变量和像距的该变量, 然后根据v = 计算出平均速度,然后进

行比较即可;

(3)凸透镜的凸度越大, 对光线的会聚能力越强, 据此确定像的位置变化; 通过比较像距和物距的大

小来判断成像的大小。

(4)确定近视镜的透镜类型和对光线的作用,然后确定像的位置移动方向,最后确定去掉近视镜后像

的位置变化,最后确定光屏的移动方向。

【解答】(1)平行光线经过凸透镜后,在距离透镜 10cm 的地方出现小亮点,那么这就是焦点的位置,

则凸透镜的焦距 f=10cm。

当蜡烛距离透镜中心 60cm 时, 此时 u>2f,那么像距 f

(2)将物体由距离透镜 40cm 处匀速移动到距离透镜 20cm 处, 物距的变化量为:40cm-20cm=20cm;像

距的变化量为: 20cm-13cm=7cm;

则物体的移动速度: v = = = 10cm/S‘

像的移动速度: v′ = = = 3.5cm/S;

则 v>v';

则物体移动的平均速度大于物体的像移动的平均速度。

第 16 页(共 17 页)

(3)向水凸透镜内注水,那么水凸透镜的凸度变大,对光线的会聚能力变强,此时成像在光屏的前方,

因此光屏应该向左移动。因为像距始终小于物距, 所以成倒立、缩小的实像,故选 C。

(4)近视镜为凹透镜, 对光线有发散作用,拿走近视镜后,光线肯定比原来会聚, 即成像在光屏的前

方,因此光屏应该向左移动。

第 17 页(共 17 页)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空