高中语文北师大版必修一4.12《大地上的事情》课件(52张)

文档属性

| 名称 | 高中语文北师大版必修一4.12《大地上的事情》课件(52张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-18 10:37:25 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。大地上的事情

苇岸教学目标1.明白善待野生动物,善待大自然,善待地球,即善待自己的道理。

2.品味洗练、隽永、耐人寻味的语言

3.激发大家去热爱自然、保护环境。作者简介: ?? 苇岸,原名马建华,散文家。1960年1月生于北京市昌平县,1978年考入中国人民大学哲学系,1982年在《丑小鸭》发表第一首诗歌《秋分》,1988年开始写作开放性系列散文作品《大地上的事情》,成为新生代散文的代表性作品。1999年因病去世。

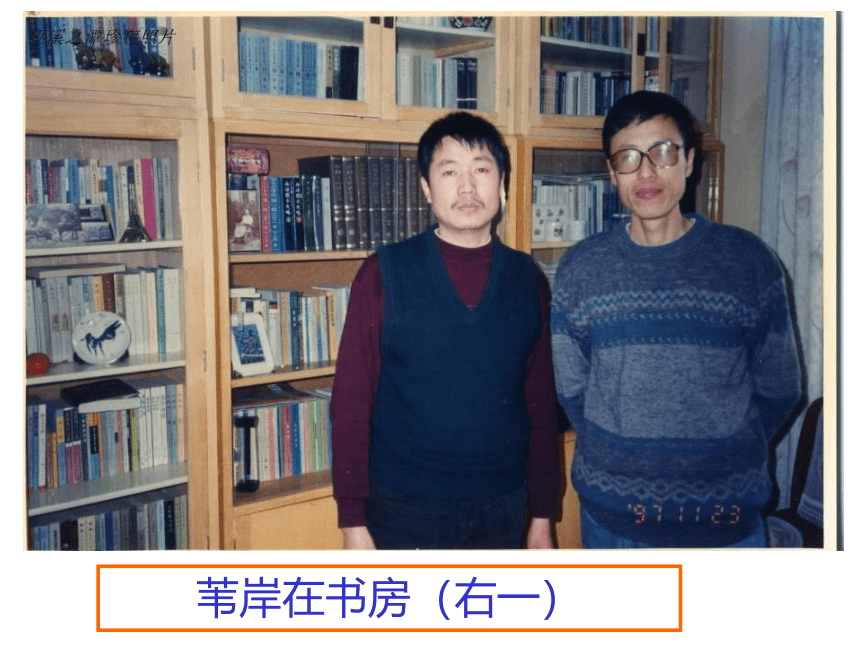

苇岸在书房(右一)大地上的诗人——苇岸 苇岸(1960——1999)大自然质朴谦逊的儿子

大地上悉心的洞察者与罕有的倾听者

茫茫大地上漫游四方的行吟诗人和浪漫主义思想家

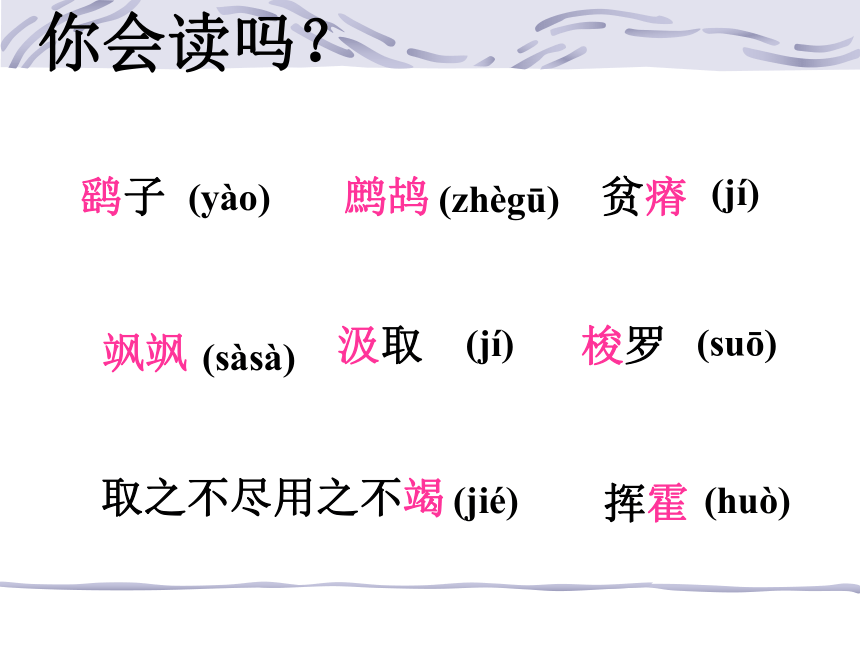

最后一棵会思想的芦苇 苇岸悉心地洞察着大地上一切的生命,聆听着自然中任何生灵的对话。在他的文字中,你找不到任何谩骂的字眼。也找不到现代商业文明的浮躁心态。他更在乎的是每个人内心对土地应有的亲切之情,他的文章重在唤起人们心底最善良的温情,用爱和感激来重建人们与土地的联系。 苇岸一生文字很少,不足二十万字。生前只留下一部《大地上的事情》。 ?? 《大地上的事情》的篇幅薄得如同其作者瘦削的身材,但代表了他的温情、诗意和生态思想的集结。它由75篇类似散文诗的小短文串成,这些看似互不相干,仿佛从生活的长卷上随意剥下的片段,其实完全统摄于整体情境和隐藏在文字后面的主题思想——都是他对发生在大地上的事情的了悟,对最原初的风景的深情的一瞥和缅怀。生灵的礼赞——品读《大地上的事情》你会读吗?鹞子鹧鸪贫瘠飒飒汲取梭罗(yào)(zhègū)

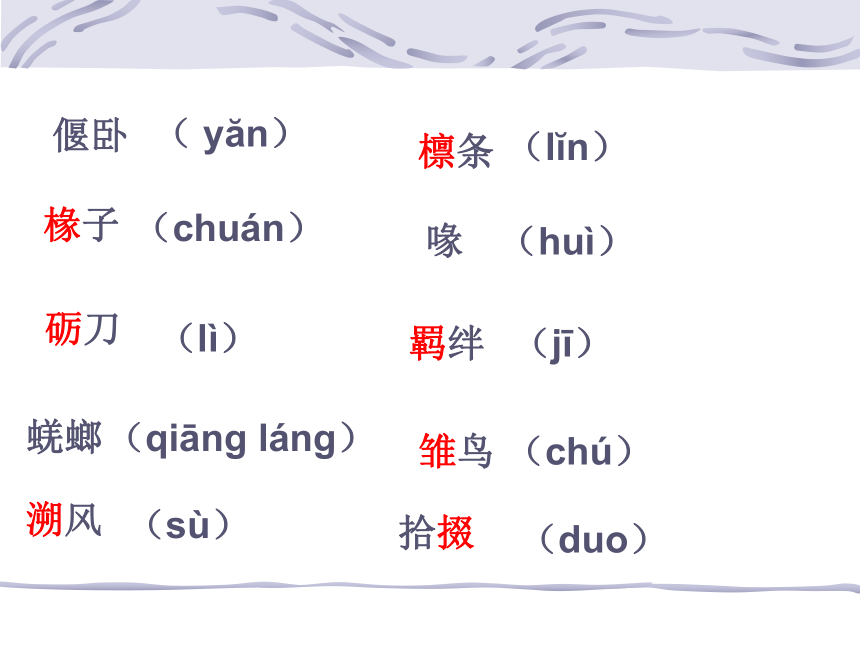

(jí)(sàsà)(jí)(suō)取之不尽用之不竭挥霍(jié)(huò)偃卧( y?n) 檩条 (l?n)椽子(chuán) 喙 (huì)砺刀(lì) 羁绊(jī)蜣螂 (qiāng láng)雏鸟(chú)溯风 (sù) 拾掇(duo)细读明结构 文中写到了哪些“大地上的事物”?这篇散文由许多札记式的片段组成,记录自然界或作者身边的种种事物,并记录了作者的哲理式感悟和评价。作者通过对大地上的诸多被人群忽略的事物和描述,从中挖掘出意义,引导我们兴致盎然地去观察虽微小却蕴含着生命的庄严和奇妙的自然界,从而获得许多充满诗意的哲理性认识与启示。本文节选的27节文字,共22个断片。

请问这22个断片具体观

察描写了哪些事物呢?作者具体写了哪些从片段中得到的启示呢?片段一片段:日出比日落缓慢

启示:从观察日出比日落这一现象,得出“世界上的事物在速度上,衰落胜于崛起”的启示

片段二片段:麻雀在地面的时间比在树上的时间多。它们只是在吃足事物后,才飞到树上。

启示:“树木伸展的愿望,是给鸟儿送来一个个广场”以比喻的手法告诉我们:大自然万物之间友善地互帮互助。片段三片段:看到了一只在田野上徒劳盘旋的鸽子。

启示:不能维持一只兔子的生活的田野一定是贫瘠无比的。进而告诉我们,要珍爱大自然,保护野生动物。善待动物、善待地球即善待自己“生存还是毁灭,这是个值得考虑的问题。”走进生活1、你所了解的环境问题有哪些?森林毁坏、土地沙化、空气污染、

水质污染、噪音污染、光污染等等2、人类面临地危机:北极地冰一百年后将有50%融化,能源枯竭……环保标志节能标志节水标志绿色食品标志片断四片段:作者住所前的空地上,一群孩子在嬉戏。

启示:大人告别了童年,就像游戏像玩具一样丢在了一边。但游戏在孩子们手里,依然一代代传递。片段五片段:看到一所小学教室的墙壁上,贴着孩子们写自己家庭的作文。

启示:每一匹新驹都不会喜欢给他们套上羁绊的人。片段六片段:观察到一群蜜蜂失巢后不肯离去,紧紧挤在一起,等待最后一刻的来临。

启示:领悟到有些东西比生命还重要。片段七片段:立春的旷野,爱默生认为,每一个人都应当与这世界上的劳作保持着基本关系。

启示:早这个世界上,有一部分人,一生从未踏上土地。生活中有些人一生从未真正地关注大自然,并从中获得过生命的领悟与欣喜。文中的22个断片,看似无序,实则有内在的规律,是什么样规律呢?

——空间上,作者的观察点基本是立足家中的阳台眺望空地、田野、旷野和天空,或者立足野外实地考察。

时间上,所有观察的事物自身变化和断片间相互串联上都隐约可见的四季轮回的时间变化。

再次情理上,首先所有片段和片段间的组合都有着作者鲜明的个性化的印记,体现了作者独特的“语文”经验。其次,全文选用材料看似散漫,但由于作者能用一条对大地的深情的情感线索把它们贯穿起来,集中地揭示了“反对无节制地向大自然索取,善待野生动物,善待大自然,善待地球,即善待人类自己的道理。”本文运用了大量的比喻,这些比喻呈现出以下几个特点:

(1)取喻日常生活,亲切、形象、自然。

如“它们将短硬的喙像北方.......这声音蕴含着依赖、信任、幸福和安全感”,把鸟儿擦拭短硬的喙比作北方农妇在缸沿砺刀,本体、喻体除去动作外在的相似外,还有所磨砺的都是赖以生存的工具,借助这个比喻,作者热情赞美了为生活而辛勤劳作的人和物。第二个比喻依然用生活中用孩子在父亲肩上高声喊叫作比,形象表现了大自然内在的和谐、融洽感。

(2)以人喻物,新颖怪诞,但又充满情感

如“大型蚁筑巢像北方人的举止.......就像大步奔走撒种的农夫”,把大型蚁比作大步奔走撒种的农夫,把大型蚁的巢比作北方人的举止,刻画出随意、洒脱、不拘细节的特点,同时又具有很强的画面感,形象直观,以人喻物,读来非常亲切。

又如“骤雨是一个丧失理性的对人间复仇的巨人”以人喻物,不仅写出了骤雨的杂乱、疯狂,而且写出了骤雨似乎带着一种仇恨,表现出作者内心对骤雨存有的一种阴郁,不喜之情。两个修饰语连写,读起来更有力量感、强硬感。

本文绝大多数比喻都带有拟人色彩,作者对万物都无比赞美,把自然界的蚂蚁、麻雀、大树等,都视为自己的家人及平等的伙伴,他的笔下,流淌着一种博大的人类之爱。(3)画面感、色彩感很强,形象直观

如“孩子欢乐洒在里面,仿佛一颗颗珍珠滚到我的面前。大人告别了童年,就像游戏像玩具一样丢在了旁边。但游戏在孩子们手里,依然一代代传递”,前者使用通感,形象生动,化虚为实,把孩子们的欢乐描写的有质感和画面感。“滚”极具动态美。后者用被丢弃的游戏、玩具比喻大人告别童年,贴近生活,便于读者更好地了解,写出了大人们对童年的随意、不珍惜,也写出了作者的叹惋。“依然”最弊孩子和大人对游戏的不同反应,把作者对童真的情感凸显出来,也把人生常态描写出来。(4)富有哲理

作者通过观察虽微小却蕴含着生命的庄严和奇妙的自然界,获得了许多充满诗意的哲理性认识与启示,并用比喻的形式表现出来。如“观看落日,大有守候圣哲临终之意,观看日出,则像等待伟大英雄辉煌的诞生”,用伟人喻日,写出落日的悲壮、日出的雄壮,已经雄浑、宏大、壮美,形象之中有哲理。通感通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。课文例句:孩子欢乐洒在里面,仿佛一颗颗珍珠滚到我的眼前。

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,仿佛梵婀玲上奏着的名曲。

——《荷塘月色》

香气似乎是浅紫色的。

— 宗璞的《紫藤萝瀑布》

赏析1. 听了他的故事,一股浓黑的悲凉笼罩了心头。(“悲凉”是心理感受,用“浓黑”这个视觉感受来描写。)

2. 握着她的手,传来一阵甜甜的喜悦。(“喜悦”这种心理感受,用“甜甜”这个味觉的感受来描写)

赏析3、我听见了她那闪闪烁烁的笑声

4、远处隐约飘来阵阵香味,似有似无,如有悠扬的乐声,时断时续。

5、夜晚的彩灯亮,这边红、那边绿,这边明、那边暗,整个城市奏响了一曲欢腾的乐曲。

6、那些芦苇高高低低地晃动着,如同鼓点有节奏的击打。

7、她的声音犹如棉花糖一样甘甜,犹如婴儿的棉肚兜一样柔软. 大地的儿子 ——给苇岸 你分明听到了大地的召唤 太多太多的眷恋—— 一个牵强的手势 带着疼痛和隐匿的阳光 返回巨大的黑暗的无边领域 有人在暮色里恸哭 有人背过身 让词语从黑色桎梏里 折回原处 有人俯首 朝着桥下的流水撒着花瓣 而更多的 那些疲倦的眼神 以惊人的相似 带着最后一丝灵光的环晕 缓缓消失于视线 你能听得到另一种号角在响起吗

苇岸教学目标1.明白善待野生动物,善待大自然,善待地球,即善待自己的道理。

2.品味洗练、隽永、耐人寻味的语言

3.激发大家去热爱自然、保护环境。作者简介: ?? 苇岸,原名马建华,散文家。1960年1月生于北京市昌平县,1978年考入中国人民大学哲学系,1982年在《丑小鸭》发表第一首诗歌《秋分》,1988年开始写作开放性系列散文作品《大地上的事情》,成为新生代散文的代表性作品。1999年因病去世。

苇岸在书房(右一)大地上的诗人——苇岸 苇岸(1960——1999)大自然质朴谦逊的儿子

大地上悉心的洞察者与罕有的倾听者

茫茫大地上漫游四方的行吟诗人和浪漫主义思想家

最后一棵会思想的芦苇 苇岸悉心地洞察着大地上一切的生命,聆听着自然中任何生灵的对话。在他的文字中,你找不到任何谩骂的字眼。也找不到现代商业文明的浮躁心态。他更在乎的是每个人内心对土地应有的亲切之情,他的文章重在唤起人们心底最善良的温情,用爱和感激来重建人们与土地的联系。 苇岸一生文字很少,不足二十万字。生前只留下一部《大地上的事情》。 ?? 《大地上的事情》的篇幅薄得如同其作者瘦削的身材,但代表了他的温情、诗意和生态思想的集结。它由75篇类似散文诗的小短文串成,这些看似互不相干,仿佛从生活的长卷上随意剥下的片段,其实完全统摄于整体情境和隐藏在文字后面的主题思想——都是他对发生在大地上的事情的了悟,对最原初的风景的深情的一瞥和缅怀。生灵的礼赞——品读《大地上的事情》你会读吗?鹞子鹧鸪贫瘠飒飒汲取梭罗(yào)(zhègū)

(jí)(sàsà)(jí)(suō)取之不尽用之不竭挥霍(jié)(huò)偃卧( y?n) 檩条 (l?n)椽子(chuán) 喙 (huì)砺刀(lì) 羁绊(jī)蜣螂 (qiāng láng)雏鸟(chú)溯风 (sù) 拾掇(duo)细读明结构 文中写到了哪些“大地上的事物”?这篇散文由许多札记式的片段组成,记录自然界或作者身边的种种事物,并记录了作者的哲理式感悟和评价。作者通过对大地上的诸多被人群忽略的事物和描述,从中挖掘出意义,引导我们兴致盎然地去观察虽微小却蕴含着生命的庄严和奇妙的自然界,从而获得许多充满诗意的哲理性认识与启示。本文节选的27节文字,共22个断片。

请问这22个断片具体观

察描写了哪些事物呢?作者具体写了哪些从片段中得到的启示呢?片段一片段:日出比日落缓慢

启示:从观察日出比日落这一现象,得出“世界上的事物在速度上,衰落胜于崛起”的启示

片段二片段:麻雀在地面的时间比在树上的时间多。它们只是在吃足事物后,才飞到树上。

启示:“树木伸展的愿望,是给鸟儿送来一个个广场”以比喻的手法告诉我们:大自然万物之间友善地互帮互助。片段三片段:看到了一只在田野上徒劳盘旋的鸽子。

启示:不能维持一只兔子的生活的田野一定是贫瘠无比的。进而告诉我们,要珍爱大自然,保护野生动物。善待动物、善待地球即善待自己“生存还是毁灭,这是个值得考虑的问题。”走进生活1、你所了解的环境问题有哪些?森林毁坏、土地沙化、空气污染、

水质污染、噪音污染、光污染等等2、人类面临地危机:北极地冰一百年后将有50%融化,能源枯竭……环保标志节能标志节水标志绿色食品标志片断四片段:作者住所前的空地上,一群孩子在嬉戏。

启示:大人告别了童年,就像游戏像玩具一样丢在了一边。但游戏在孩子们手里,依然一代代传递。片段五片段:看到一所小学教室的墙壁上,贴着孩子们写自己家庭的作文。

启示:每一匹新驹都不会喜欢给他们套上羁绊的人。片段六片段:观察到一群蜜蜂失巢后不肯离去,紧紧挤在一起,等待最后一刻的来临。

启示:领悟到有些东西比生命还重要。片段七片段:立春的旷野,爱默生认为,每一个人都应当与这世界上的劳作保持着基本关系。

启示:早这个世界上,有一部分人,一生从未踏上土地。生活中有些人一生从未真正地关注大自然,并从中获得过生命的领悟与欣喜。文中的22个断片,看似无序,实则有内在的规律,是什么样规律呢?

——空间上,作者的观察点基本是立足家中的阳台眺望空地、田野、旷野和天空,或者立足野外实地考察。

时间上,所有观察的事物自身变化和断片间相互串联上都隐约可见的四季轮回的时间变化。

再次情理上,首先所有片段和片段间的组合都有着作者鲜明的个性化的印记,体现了作者独特的“语文”经验。其次,全文选用材料看似散漫,但由于作者能用一条对大地的深情的情感线索把它们贯穿起来,集中地揭示了“反对无节制地向大自然索取,善待野生动物,善待大自然,善待地球,即善待人类自己的道理。”本文运用了大量的比喻,这些比喻呈现出以下几个特点:

(1)取喻日常生活,亲切、形象、自然。

如“它们将短硬的喙像北方.......这声音蕴含着依赖、信任、幸福和安全感”,把鸟儿擦拭短硬的喙比作北方农妇在缸沿砺刀,本体、喻体除去动作外在的相似外,还有所磨砺的都是赖以生存的工具,借助这个比喻,作者热情赞美了为生活而辛勤劳作的人和物。第二个比喻依然用生活中用孩子在父亲肩上高声喊叫作比,形象表现了大自然内在的和谐、融洽感。

(2)以人喻物,新颖怪诞,但又充满情感

如“大型蚁筑巢像北方人的举止.......就像大步奔走撒种的农夫”,把大型蚁比作大步奔走撒种的农夫,把大型蚁的巢比作北方人的举止,刻画出随意、洒脱、不拘细节的特点,同时又具有很强的画面感,形象直观,以人喻物,读来非常亲切。

又如“骤雨是一个丧失理性的对人间复仇的巨人”以人喻物,不仅写出了骤雨的杂乱、疯狂,而且写出了骤雨似乎带着一种仇恨,表现出作者内心对骤雨存有的一种阴郁,不喜之情。两个修饰语连写,读起来更有力量感、强硬感。

本文绝大多数比喻都带有拟人色彩,作者对万物都无比赞美,把自然界的蚂蚁、麻雀、大树等,都视为自己的家人及平等的伙伴,他的笔下,流淌着一种博大的人类之爱。(3)画面感、色彩感很强,形象直观

如“孩子欢乐洒在里面,仿佛一颗颗珍珠滚到我的面前。大人告别了童年,就像游戏像玩具一样丢在了旁边。但游戏在孩子们手里,依然一代代传递”,前者使用通感,形象生动,化虚为实,把孩子们的欢乐描写的有质感和画面感。“滚”极具动态美。后者用被丢弃的游戏、玩具比喻大人告别童年,贴近生活,便于读者更好地了解,写出了大人们对童年的随意、不珍惜,也写出了作者的叹惋。“依然”最弊孩子和大人对游戏的不同反应,把作者对童真的情感凸显出来,也把人生常态描写出来。(4)富有哲理

作者通过观察虽微小却蕴含着生命的庄严和奇妙的自然界,获得了许多充满诗意的哲理性认识与启示,并用比喻的形式表现出来。如“观看落日,大有守候圣哲临终之意,观看日出,则像等待伟大英雄辉煌的诞生”,用伟人喻日,写出落日的悲壮、日出的雄壮,已经雄浑、宏大、壮美,形象之中有哲理。通感通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。课文例句:孩子欢乐洒在里面,仿佛一颗颗珍珠滚到我的眼前。

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,仿佛梵婀玲上奏着的名曲。

——《荷塘月色》

香气似乎是浅紫色的。

— 宗璞的《紫藤萝瀑布》

赏析1. 听了他的故事,一股浓黑的悲凉笼罩了心头。(“悲凉”是心理感受,用“浓黑”这个视觉感受来描写。)

2. 握着她的手,传来一阵甜甜的喜悦。(“喜悦”这种心理感受,用“甜甜”这个味觉的感受来描写)

赏析3、我听见了她那闪闪烁烁的笑声

4、远处隐约飘来阵阵香味,似有似无,如有悠扬的乐声,时断时续。

5、夜晚的彩灯亮,这边红、那边绿,这边明、那边暗,整个城市奏响了一曲欢腾的乐曲。

6、那些芦苇高高低低地晃动着,如同鼓点有节奏的击打。

7、她的声音犹如棉花糖一样甘甜,犹如婴儿的棉肚兜一样柔软. 大地的儿子 ——给苇岸 你分明听到了大地的召唤 太多太多的眷恋—— 一个牵强的手势 带着疼痛和隐匿的阳光 返回巨大的黑暗的无边领域 有人在暮色里恸哭 有人背过身 让词语从黑色桎梏里 折回原处 有人俯首 朝着桥下的流水撒着花瓣 而更多的 那些疲倦的眼神 以惊人的相似 带着最后一丝灵光的环晕 缓缓消失于视线 你能听得到另一种号角在响起吗