浙教版科学 七下 2.3-2.6综合练习一(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 七下 2.3-2.6综合练习一(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-21 08:45:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学七下对环境的察觉2.3-2.6综合练习一(含答案)

一、选择题

1.2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”,活动主题是“关注普遍的眼健康”。下列做法有利于眼健康的是( )

A.坐车时看书 B.长时间看手机 C.坚持做眼保健操 D.趴在课桌上书写

2.如图为人耳的结构示意图。当遇到巨大声响时,应迅速捂紧双耳或张嘴,防止损伤的结构是图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

3.学校组织班班有歌声活动,一起为亚运喝彩。如图为某班合唱的演出现场,下列说法正确的是( )

A.同学们合唱时歌声响彻全场,说明声音的音调高

B.同学们合唱发出的歌声是由嘴唇振动产生的

C.美妙的歌声是通过空气传入观众的耳中

D.合唱时分为低声部和高声部,这是根据音色来区分的

4.《都城纪胜》记载了当时杭州的众多杂技,其中有一项“手影戏”,只要一烛或一灯,通过手势的变化,就能创造出各物的形象。如图是“手影戏”表演时的情景,以下现象与手影形成的原理相同的是( )

A.雨后空中出现的彩虹

B.鸟在水中的倒影

C.斜插入水中的筷子看似弯折

D.树荫下地面上的圆形光斑

5.如图是光通过晶状体P的光路图,则( )

A.图中所示是近视眼,用凸透镜矫正

B.图中所示是远视眼,用凸透镜矫正

C.图中所示是近视眼,用凹透镜矫正

D.图中所示是远视眼,用凹透镜矫正

6.在学校、医院和科学研究部门附近,有如图所示禁鸣喇叭的标志。这种控制噪声的措施属于( )

A.防止噪声产生 B.阻断噪声传播

C.防止噪声进入人耳 D.减小噪声传播速度

7.墨子和他的学生做了世界上第一个小孔成像实验,如图所示。下列光学现象中与其原理相同的是( )

A.①穿岩十九峰的倒影 B.②树荫下地面上的光斑

C.③放大镜下的插图 D.④镜子中的小猫咪

8.“寻百鸟,赏池杉”是兰溪兰湖风景旅游度假区的一道靓丽风景,如图为兰湖水杉林在水中形成清晰美丽倒影的照片。关于水杉在水中倒影形成的原理是( )

A.光的色散 B.光的折射

C.光的反射 D.光的直线传播

9.如图所示,小红在探究凸透镜成像规律时,光屏上出现一个清晰的像。下列说法正确的是( )

A.此时烛焰成正立、放大、实像

B.该凸透镜的焦距可能为13厘米

C.保持凸透镜位置不动,将蜡烛向右移动,则像的大小一直变小

D.只将凸透镜向右移动到60厘米刻度处,光屏上再次出现一个清晰的像

10.《康熙几暇格物编》中记载:“置钱碗底,远视若无,及盛满水时,则钱随水光而显见矣”,其中“钱随水光而显见”这种现象形成的原因是( )

A.光的直线传播 B.光的反射 C.平面镜成像 D.光的折射

11.如图是某校园监控摄像头,从安保室电脑上可以看到此摄像头拍摄的学生出入校园的画面,摄像镜头所成的像与下列设备成像特点相同的是( )

A.平面镜 B.照相机 C.投影仪 D.放大镜

12.二十四节气是古代劳动人民智慧的结晶,它揭示了天文气象变化的规律。小明查阅资料,利用温州冬至日正午太阳高度角约为38度,夏至日正午太阳高度角约为85度,制作了“二十四节气观测仪”(甲图), 观测仪通过观察“表”在“圭”上的影长来确定节气。影子形成的原理是( )。

A.光的直线传播 B.光的反射 C.光的折射 D.光的色散

13.“三头一掌”是色香味俱全的衢州特色小吃。在感受“色香味”时没有用到的感觉器官是( )

A.眼 B.鼻 C.耳 D.舌

14.今年元宵晚会上,宇航员王亚平在空间站弹奏悠扬的《茉莉花》为全国人民送上祝福。下列关于琴声说法正确的是( )

A.悦耳的琴声是由琴弦振动产生的 B.改变拨琴弦的力度可改变音色

C.琴声通过声波从空间站传回地面 D.观众听觉的形成部位在耳朵

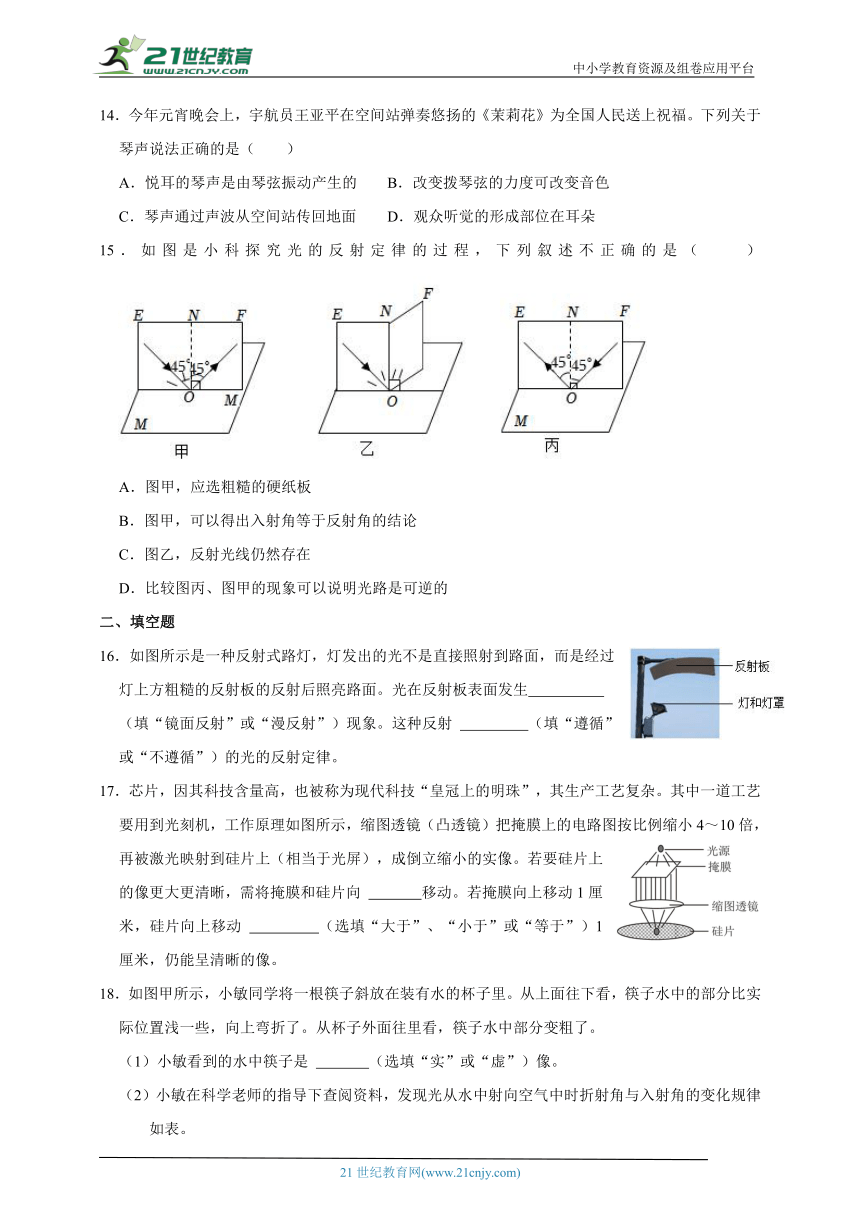

15.如图是小科探究光的反射定律的过程,下列叙述不正确的是( )

A.图甲,应选粗糙的硬纸板

B.图甲,可以得出入射角等于反射角的结论

C.图乙,反射光线仍然存在

D.比较图丙、图甲的现象可以说明光路是可逆的

二、填空题

16.如图所示是一种反射式路灯,灯发出的光不是直接照射到路面,而是经过灯上方粗糙的反射板的反射后照亮路面。光在反射板表面发生 (填“镜面反射”或“漫反射”)现象。这种反射 (填“遵循”或“不遵循”)的光的反射定律。

17.芯片,因其科技含量高,也被称为现代科技“皇冠上的明珠”,其生产工艺复杂。其中一道工艺要用到光刻机,工作原理如图所示,缩图透镜(凸透镜)把掩膜上的电路图按比例缩小4~10倍,再被激光映射到硅片上(相当于光屏),成倒立缩小的实像。若要硅片上的像更大更清晰,需将掩膜和硅片向 移动。若掩膜向上移动1厘米,硅片向上移动 (选填“大于”、“小于”或“等于”)1厘米,仍能呈清晰的像。

18.如图甲所示,小敏同学将一根筷子斜放在装有水的杯子里。从上面往下看,筷子水中的部分比实际位置浅一些,向上弯折了。从杯子外面往里看,筷子水中部分变粗了。

(1)小敏看到的水中筷子是 (选填“实”或“虚”)像。

(2)小敏在科学老师的指导下查阅资料,发现光从水中射向空气中时折射角与入射角的变化规律如表。

入射角 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°

折射角 0° 13.4° 27.1° 41.7° 58.7° 无 无

分析表中数据,折射角与入射角大小 (选填“成正比”或“不成正比”)。

(3)当光从空气斜射向水中时,折射光线是图乙中的 (选填字母)。

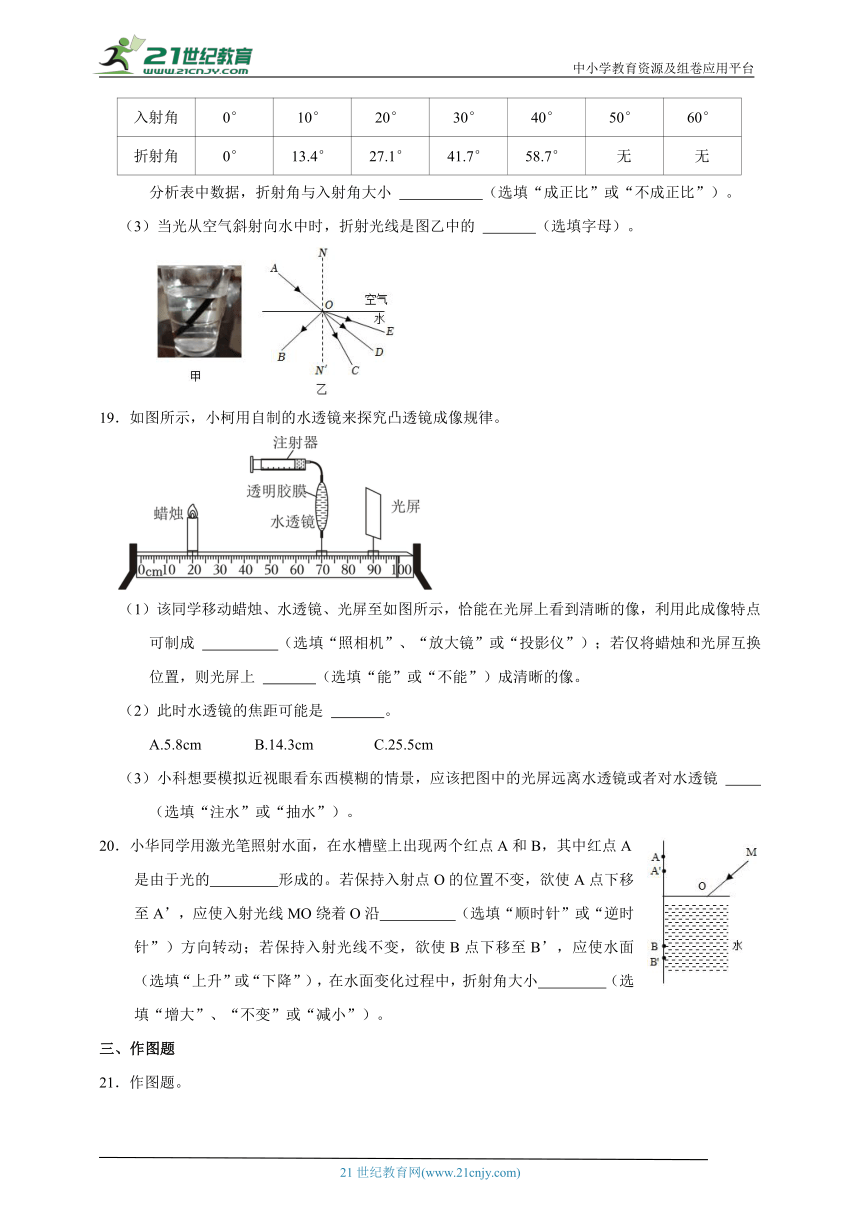

19.如图所示,小柯用自制的水透镜来探究凸透镜成像规律。

(1)该同学移动蜡烛、水透镜、光屏至如图所示,恰能在光屏上看到清晰的像,利用此成像特点可制成 (选填“照相机”、“放大镜”或“投影仪”);若仅将蜡烛和光屏互换位置,则光屏上 (选填“能”或“不能”)成清晰的像。

(2)此时水透镜的焦距可能是 。

A.5.8cm B.14.3cm C.25.5cm

(3)小科想要模拟近视眼看东西模糊的情景,应该把图中的光屏远离水透镜或者对水透镜 (选填“注水”或“抽水”)。

20.小华同学用激光笔照射水面,在水槽壁上出现两个红点A和B,其中红点A是由于光的 形成的。若保持入射点O的位置不变,欲使A点下移至A’,应使入射光线MO绕着O沿 (选填“顺时针”或“逆时针”)方向转动;若保持入射光线不变,欲使B点下移至B’,应使水面 (选填“上升”或“下降”),在水面变化过程中,折射角大小 (选填“增大”、“不变”或“减小”)。

三、作图题

21.作图题。

(1)如图1所示,平面镜前有一点光源S,S发出的一束光线被平面镜反射后经过A点,请作出该光线的光路图

(2)根据平面镜成像的特点,作出物体AB(图2)在平面镜中所成的像。

(3)画出图3中与入射光线对应的反射光线和大致的折射光线位置。

(4)如图4所示,完成光路图。

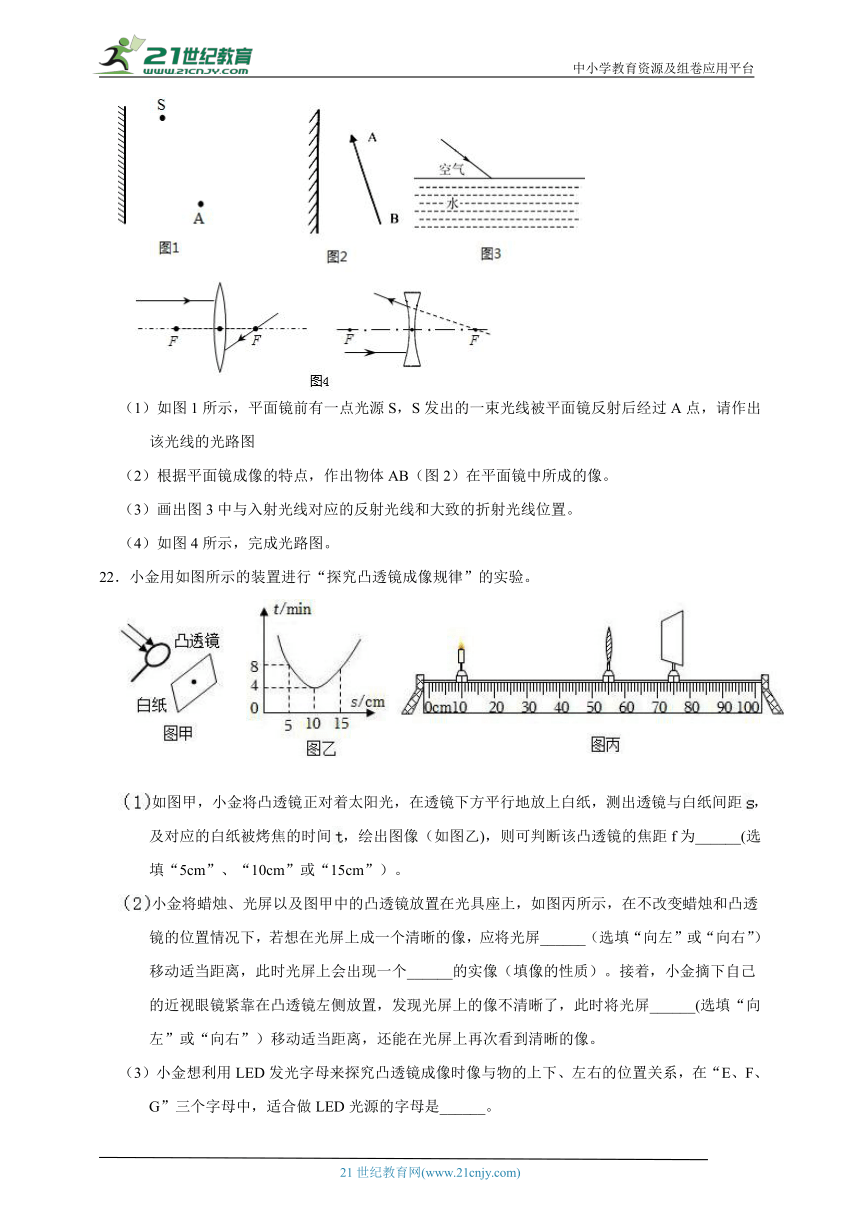

22.小金用如图所示的装置进行“探究凸透镜成像规律”的实验。

如图甲,小金将凸透镜正对着太阳光,在透镜下方平行地放上白纸,测出透镜与白纸间距,及对应的白纸被烤焦的时间,绘出图像(如图乙),则可判断该凸透镜的焦距f为______(选填“5cm”、“10cm”或“15cm”)。

小金将蜡烛、光屏以及图甲中的凸透镜放置在光具座上,如图丙所示,在不改变蜡烛和凸透镜的位置情况下,若想在光屏上成一个清晰的像,应将光屏______(选填“向左”或“向右”)移动适当距离,此时光屏上会出现一个______的实像(填像的性质)。接着,小金摘下自己的近视眼镜紧靠在凸透镜左侧放置,发现光屏上的像不清晰了,此时将光屏______(选填“向左”或“向右”)移动适当距离,还能在光屏上再次看到清晰的像。

(3)小金想利用LED发光字母来探究凸透镜成像时像与物的上下、左右的位置关系,在“E、F、G”三个字母中,适合做LED光源的字母是______。

23.科学兴趣小组用如图甲所示装置探究平面镜成像特点,实验步骤如下:

①在水平桌面上铺一张白纸,将一块玻璃板竖立在纸上,在纸上记下玻璃板的位置;

②选取两支大小相同的蜡烛,把一支蜡烛点燃放在玻璃板的前面,看到玻璃板后面有蜡烛的像时,在纸上记下蜡烛的位置A;

③拿另一支 的蜡烛,竖立着在玻璃板后面移动,直到它与前面的蜡烛的像完全重合,在纸上记下该蜡烛的像的位置A′;

④移动点燃的蜡烛到另一位置,重做上面的实验,在纸上记录物与像的位置B、B′和C、C′;

⑤用直线把每次实验中的蜡烛和它的像的位置连接起来,用刻度尺测量出它们到玻璃板的距离,记录数据如表。

实验次数 蜡烛到平面镜的距离/厘米 蜡烛的像到平面镜的距离/厘

第1次 5.0 5.0

第2次 8.0 8.0

第3次 12.0 12.0

(1)实验步骤③的空白处应填 。

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是 (选填字母)。

A.像与物的连线与镜面垂直 B.像与物到平面镜的距离相等

C.平面镜所成像的大小与物体的大小相等

(3)实验中随着蜡烛的燃烧,烛焰会下移,烛焰的像会向 (选填“上”或“下”)移动。

(4)实验中,小丁用一张白纸挡在玻璃板和蜡烛的像之间,能否继续观察到蜡烛的像? (选填“能”或“不能”)观察到蜡烛的像,其理由是 。

五、解答题

24.中国皮影戏,是一种用驴皮做成的人物剪影,在光源的照射下隔幕布进行演戏,如图甲所示,它是人类非物质文化遗产,科学兴趣小组为了演绎皮影戏,展开项目化学习,首先学习小组找来一些不透明的材料,在上面画上栩栩如生的人物图,将其置于光源和幕布之间,简单的皮影戏雏形出现了。

(1)皮影表演过程,其中所蕴含的光学科学原理是 。

(2)屏幕中角色的“投影”大小,可以由操作者灵活控制,在光源和幕布固定不变的前提下,使屏幕中的“投影”变大,操作者可将 。

(3)兴趣小组同学按照上述完成步骤的皮影戏表演,发现影幕上是黑白的人物形象,如何让影幕上的图像变成彩色呢?科学兴趣小组利用所学的科学知识进行改善,若要在幕布上出现红色图像,应选择透明、 (填颜色)材料。

25.为研究声音是如何产生的,小林同学进行下列实验研究。

(1)如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明声音是由物体 产生的。

(2)如图乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,这个现象说明声音的传播需要 。

26.小金在坐长途汽车时,为了防止晕车,妈妈不停地与他聊天,分散注意力,以减弱晕车的症状。请根据以上信息,结合所学内容,回答下列问题:

(1)晕车主要是由于图中 (填字母)区域的前庭特别敏感导致的。

(2)妈妈讲话的声音经过耳廓的收集进入外耳道传到中耳后首先引起 的振动。

(3)小金哪怕闭眼也能分辨出妈妈的声音,主要是由于妈妈声音的 有别于他人。

28.三棱镜是一种重要的光学元件,光通过三棱镜的传播路线是怎样的呢?小金用红光以一定角度斜射到三棱镜上,光路如图1所示。改变斜射角度,光路如图2、图3所示。回答下列问题:

(1)分析图1、2或3可知,当光线从玻璃中折射向空气中时,折射角 入射角;

(2)经过两次折射后,红光均向三棱镜的 (选填“顶角A”或“底面BC”)偏折;

(3)了解了小金的探究后,老师建议小金把凸透镜分割成两部分进行思考,如图4所示。小金经过分析和综合,理解了凸透镜对光具有 作用的原因;

(4)小金还利用三棱镜进行了光的色散实验,得到红上紫下的彩色光带。为什么是红上紫下而不是紫上红下排列?小金经过思考,发现其原因是不同色光的折射角度不同造成的。从相同角度斜射入玻璃时, 的折射角会更大一些。

29.噪音常常影响人们的生活和学习,某学习小组为此开展了“制作护耳器”的项目化活动:

【选材】

(1)分别准备四种不同材料,进行隔音效果的测试。在远处固定一声源,选择其中一种材料罩住两只耳朵,慢慢向前移动,当恰好能听到声音时停下来,测量距离,重复3次取平均值。再换用其他材料重复实验,得到如表数据。通过分析,应选择四种材料中的 作为隔音材料。

材料 塑料袋 报纸 棉布 海绵

声源到人的平均距离/米 5.2 2.8 2.1 1.2

【制作】

(2)学习小组同学选择合适的材料后,制作了多种样式的护耳器。

【评价】

(3)设计作品的成功与否,要从多个方面综合考虑。如表是针对“制作护耳器”活动设计的评价表。请将表中“▲”处补充完整 。

制作护耳器评价表

评价指标 作品等级

优秀 合格 待改进

制作过程和取材难度 制作过程简单,取材容易 制作过程简单,取材难度大。或制作过程复杂,取材容易 制作过程复杂,取材难度大

隔音效果和舒适性 隔音效果好,舒适性高 隔音效果好,舒适性低。或隔音效果差,舒适性高 隔音效果差,舒适性低

成本高低和安全性 ▲ 成本高,安全性好。或成本低,安全性差 成本高,安全性差

【改进】

(4)某同学制作了如图所示的护耳器。根据评价表,该作品“隔音效果与舒适性”被评为合格。评价小组认为该作品虽然隔音效果好,但是佩戴时挤压耳廓,舒适性较差。为使该作品达到优秀,请你对该作品提出合理的改进建议。 。

答案

1.解:ABD、坐车时看书、长时间看手机、趴在课桌上书写都不利于保护眼睛,易形成近视,ABD错误。

C、养成良好用眼卫生习惯,自觉减少电子产品使用,坚持做眼保健操,可以预防近视的发生,C正确。

故选:C。

2.解:当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜。这时张大嘴巴,可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室。这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外,即外耳道的气压保持平衡。保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜。如果闭嘴同时用双手堵耳也是同样道理,这样就避免了压强的突然改变对鼓膜的影响。所以当遇到巨大声响时,要迅速张开嘴巴并用双手堵耳,目的是保护图中的结构①鼓膜。

故选:A。

3.解:A、同学们合唱时歌声响彻全场,是指声音的响度大,而不是音调高,故A错误;

B、同学们合唱发出的歌声是声带振动产生的,故B错误;

C、我们在现场听到的美妙的歌声是通过空气传播的,故C正确;

D、音调指声音的高低,产生高低不同声部的原因是振动快慢不同,发出低沉的声音,是因为振动比较慢,所以频率低,音调也低。因此合唱时分为低声部和高声部,这是根据音调来区分的,故D错误。

故选:C。

4.解:手影是由于光的直线传播形成的。

A、雨后彩虹是光的色散现象,是由于光的折射形成的,与手影形成的原理不同,故A错误;

B、鸟在水中倒影与平面镜成像的原理相同,是由于光在水面上发生反射形成的,与手影形成的原理不同,故B错误;

C、斜插在水中的筷子,看上去在水下的部分弯折了,是由于光的折射作用,与手影形成的原理不同,故C错误;

D、树荫下的圆形光斑与手影形成的原理相同,都是由于光的直线传播形成的,与手影形成的原理相同,故D正确。

故选:D。

5.解:由图可知,图中光线通过晶状体P后光线在视网膜后方汇聚,表示成像落在视网膜的后方,因此表示的是远视眼,远视眼用凸透镜矫正。

故选:B。

7.解:禁鸣喇叭是在声源处控制噪声,防止噪声的产生;故A正确,BCD错误。

故选:A。

6.解:小孔成像是由于光的直线传播形成的。

A、①穿岩十九峰的倒影是由于光的反射形成的,故A不符合题意;

B、②树荫下地面上的光斑是由于光的直线传播形成的,故B符合题意;

C、③放大镜下的插图是由于光的折射形成的,故C不符合题意;

D、④镜子中的小猫咪是由于光的反射形成的,故D不符合题意。

故选:B。

8.解:水杉在水中倒影形成的原理是光的反射现象,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选:C。

9.解:A、由图可知,此时物距小于像距,根据凸透镜成实像时,物距小于像距,成倒立放大的实像,故A错误;

B、由图可知,此时物距小于像距,且成实像,说明2f>u=15cm>f,v=25cm>2f,即12.5cm>f>7.5cm,故B错误;

C、保持凸透镜位置不动,将蜡烛向右移动,此时物距减小,根据凸透镜成实像时,物近像远像变大,可知,像会变大,且u≤f时,光屏上不成像,故C错误;

D、只将凸透镜向右移动到60厘米刻度处,此时物距等于原来的像距,像距等于原来的物距,根据在光的折射中,光路是可逆的,可知,光屏上会再次出现一个清晰的像,故D正确。

故选:D。

10.解:钱反射出的光线被碗侧壁挡住,人看不见钱了,倒入一些水后,钱反射的光线从水中斜射入空气中时,在水面处发生折射,入射角小于折射角,折射光线远离法线方向,人眼逆着折射光线看去,看到的是变高的钱的像,是光的折射现象,故ABC错误,D正确。

故选:D。

11.解:摄像头是利用凸透镜成倒立、缩小的实像的原理制成的。

A、平面镜成正立、等大的虚像,故A错误;

B、照相机是把发光板放在较远处,移动光屏,直至出现清晰的像,此像是倒立、缩小的实像,故B正确;

C、投影仪所成的像是倒立、放大的实像,故C错误;

D、放大镜是物体经透镜成正立、放大的虚像,故D错误。

故选:B。

12.【考点】初中地理.版权所有

【解答】A[解析]光在同种均匀介质中沿直线传播,遇到不透明的物体时,会在物体后面形成一个阴影区域,这就是影子,即影子的形式的原理为光的直线传播,故选A.根据题意可知,观测仪的制作依据是温州正午时太阳的高度,因此需在观测日的正午使用,故A正确,不符合题意;在地球上,同纬度地区正午太阳高度相等,因此观测仪适用于温州及与其同纬度地区,故B正确,不符合题意;正午时,太阳在南侧,因此影子在北侧,则圭应该在北侧,而表在南侧,故C错误,符合题意;根据题意可知,圭应放置在水平面上,表与圭垂直,故D正确,不符合题意。

13.【考点】眼球的结构和视觉的形成;听觉的形成过程;鼻和嗅觉;舌和味觉.版权所有

【分析】客观事物是极其复杂的,要实现全面观察,就必须调动眼、耳、鼻、舌、身等各种感官进行视觉、听觉、嗅觉、肤觉、触摸觉、动觉等诸方面的协同观察。

【解答】解:人体从外界获取信息主要靠人的感觉,例如:眼是视觉器官,耳是听觉器官,鼻是嗅觉器官,舌是味觉器官,感受酸、甜、苦、咸、辣等味道;皮肤是触觉器官,感受冷、热、痛、触、压等感觉。我们在感受“色香味”时用到了眼睛、鼻子、舌,没有用到耳。ABD不符合题意,C符合题意。

故选:C。

14.解:A、发声的物体在振动,悦耳的琴声是由琴弦振动产生的,故A正确;

B、改变拨琴弦的力度可改变琴弦的振幅,从而改变声音的响度,故B错误;

C、太空中没有空气,真空不能传声,琴声通过电磁波从空间站传回地面,故C错误;

D、声音通过空气,以声波的形式向四周传播开去,传到耳朵里,引起鼓膜的振动,在大脑形成听觉,故D错误。

故选:A。

15.解:A、探究光的反射规律时,需要从不同方向观察纸板上的光线,纸板应该发生漫反射,表面应该是粗糙的,故A正确;

B、实验中得出的结论是反射角等于入射角;因为一次实验具有很大的偶然性,所以不能只由一组数据就得出结论,应改变入射角的度数进行多次实验,故B错误;

C、光在反射时,反射光线、入射光线、法线在同一平面内,图乙中,将纸板NOF向后折时在纸板上看不到反射光线,此实验现象说明反射光线、入射光线和法线在同一平面,反射光线依然存在,故C正确;

D、图甲、丙现象可说明反射时光路是可逆的,故D正确。

故选:B。

16.解:反射板表面是凹凸不平的,平行光线入射到粗糙的反射板表面上,反射光线射向四面八方,发生漫反射;漫反射同样遵循光的反射定律。

故答案为:漫反射;遵循。

17.解:光刻机在工作时利用的是凸透镜成像,缩图透镜是凸透镜,硅片相当于光屏,成的是倒立、缩小的实像,要想硅片上的像变大,需要减小物距并增大像距,即需将掩膜和硅片向下移动;

成缩小实像时,物距的变化量大于像距的变化量,若此时掩膜向上移动1厘米,硅片应向上移动小于1厘米,才能呈清晰的像。

故答案为:下;小于。

18.解:(1)光从一种介质斜射入另一种介质中,光的传播方向会发生改变,而我们会认为,我们看到的物体是由于光的直线传播进入人眼的,因此我们看到的是虚像;

(2)分析表中数据可知,折射角随着入射角的变大而变大,但是并不成正比;

(3)根据光的折射规律可知,光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,折射光线会偏向法线,故选C。

故答案为:(1)虚; ( 2 ) 不成正比;(3)C。

19.解:(1)该同学移动蜡烛、水透镜、光屏至如图所示,恰能在光屏上看到清晰的像,此时物距小于像距,根据凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像,照相机就是利用此原理制成的;

若仅将蜡烛和光屏互换位置,此时物距等于原来的像距,像距等于原来的物距,根据在光的折射中,光路是可逆的,可知,光屏上能成清晰的像;

(2)由图可知,u>v,且成实像,说明u=50cm>2f,2f>v=20cm>f,即20cm>f>10cm,故选:B;

(3)近视眼所成的像在视网膜的前方,要模拟近视眼看东西模糊的情景,应该把图中的光屏远离水透镜或者对水透镜注水,此时水凸透镜凸度变大,焦距变短,像距变小,像成在光屏的前方。

故答案为:(1)照相机;能;(2)B;(3)注水。

20.解:(1)当光从空气斜射到水面时,同时会发生反射和折射现象,故红点A是由于光的反射形成的。根据光的反射定律和折射定律可知,反射角等于入射角,折射角小于入射角;如图所示:

现保持入射点O的位置不变,欲使光点A下移至A′处,则反射光线偏离法线,反射角增大,根据反射角等于入射角,则入射角也需增大,故使入射光线绕着O点沿顺时针方向转动。

(2)在水面变化过程中,由于入射光线不变,即入射角不变,则折射也不发生改变,因此过B′点做OB的平行线即为光点下移的折射光线,如图所示:

显然入射光线不变,欲使B点下移至B′,水面需上升。

故答案为:反射;顺时针;上升;不变。

21.解:(1)先通过平面镜作出发光点S的对称点S′,连接S′A交平面镜于点O,OA为反射光线,如图所示:

(2)分别作出物体AB端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′、B′即为AB在平面镜中的像。如图:

(3)由光的反射定律的内容,首先过入射点画出法线,法线与界面垂直(虚线),根据反射角等于入射角画出反射光线;

光由空气斜射进入液体中时,折射光线向靠近法线方向偏折,折射角小于入射角。如下图所示:

(4)对于凸透镜,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点,过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴;

对于凹透镜,平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,指向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴。

22.解:来自外界的光在橱窗玻璃上发生了镜面反射,玻璃看起来就比较亮,经折射进入橱窗的光线比较少,光线进入棚窗后在字面上发生漫反射,需要再次射入玻璃,同样发生了镜面反射,所以经折射进出橱窗的光线就更少,所以棚窗内的字看起来很暗。

解决方案:在橱窗内安装光源等。

23.(1)由图乙可知,当透镜与白纸间距时,白纸被烤焦的时间,所用的时间最短,

说明太阳光经过凸透镜会聚后该点的温度最高,这个点就是凸透镜的焦点,则测出透镜与白纸距离即为焦距。

实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图乙所示时,,在光屏上可得到一个清晰的倒立、缩小的实像,像距在,应在和之间,光屏应该向左移动;

近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,近视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,则成像远离透镜,若想在光屏上重新得到清晰的像,在不改变蜡烛和凸透镜位置的情况下,应将光屏远离透镜,即向右移动;

探究凸透镜成像上下左右位置关系时,首先考虑应该让发光体本身上下左右是不同的,即上下和左右是不对称的,故只有“”适合作光源。

故答案为:,向左;倒立缩小;向右;。

24.解:(1)要确定像与物的大小关系,需要选两个大小相同的蜡烛,作为物的蜡烛点燃,作为像的蜡烛不点燃;

(2)由实验现象和表格数据可得出:像与物大小相等,像距等于物距的结论,不能得出像与物的连线与镜面垂直的结论;

(3)实验结论为像与物大小相等,故当烛焰向下移动时,烛焰的像也会向下移动;

(4)平面镜成像的原理是光的反射,成像情况与玻璃板后面有无遮挡无关,故能够观察到蜡烛的像,理由是:像是由光的反射形成的。

故答案为:(1)未点燃;(2)BC;(3)下;(4)能;像是由光的反射形成的。

25.解:(1)皮影表演过程,运用了光在同一均匀介质中沿直线传播的光学原理;

(2)根据光的直线传播,在光源和幕布固定不变的前提下,将皮影偶(人物剪影)适当远离屏幕或靠近光源可使屏幕中的“投影”变大;

(3)若要在幕布上出现红色图像,所选择的材料应该能够透过红光,因此,应选择透明、红色材料。

故答案为:(1)光在同一均匀介质中沿直线传播;(2)皮影偶(人物剪影)适当远离屏幕或靠近光源;(3)红色。

26.解:(1)用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明声音由物体的振动产生的;

(2)敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把乒乓球弹起,这个现象说明声音的传播需要介质。

故答案为:(1)振动;(2)介质。

27.解:(1)由图可知,A区域是外耳,B区域是中耳,C区域是内耳,前庭位于内耳,所以晕车主要是由于图中C区域的前庭特别敏感导致的。

(2)妈妈讲话的声音会引起小金耳朵B区域的鼓膜振动。

(3)音色由发声体本身的特征决定,所以妈妈声音的音色有别于他人,小金哪怕闭眼也能分辨出妈妈的声音。

故答案为:(1)C;(2)鼓膜;(3)音色。

28.解:(1)分析图1、2或3可知,当光线从玻璃中折射向空气中时,折射角大于入射角;

(2)由图1、图2、图3分析可知,红光都向底面BC偏折;

(3)凸透镜可以看出是两个三棱镜,两个三棱镜底边BC重合,当光线传播到凸透镜上,光线会向BC偏折,即起到会聚作用;

(4)这是因为红色光较紫色光偏折能力弱,故从相同角度斜射入玻璃时,红光的折射角会更大一些。

故答案为:(1)大于;(2)底面BC;(3)会聚;(3)红光。

29.解:(1)分别准备四种不同材料,进行隔音效果的测试。在远处固定某一位置放置一声源,选择其中一种材料罩住两只耳朵,慢慢向前移动,当恰好能听到声音时就停下来,根据表中数据可知,用海绵罩住两只耳朵,声源到人的平均距离最小,说明海绵的隔音效果最好,故学习小组应选择四种材料中海绵作为隔音材料。

(3)除表中涉及的评价指标外,还应从环保性、安全性、是否美观和成本高低的角度考虑;

(4)因佩戴时挤压耳廓,舒适性较差,为使该作品达到优秀,改进建议:改成入耳式,贴合耳道的耳塞;

答案为:(1)海绵;(3)材料环保成本低;(4)改成入耳式,贴合耳道的耳塞。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学七下对环境的察觉2.3-2.6综合练习一(含答案)

一、选择题

1.2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”,活动主题是“关注普遍的眼健康”。下列做法有利于眼健康的是( )

A.坐车时看书 B.长时间看手机 C.坚持做眼保健操 D.趴在课桌上书写

2.如图为人耳的结构示意图。当遇到巨大声响时,应迅速捂紧双耳或张嘴,防止损伤的结构是图中的( )

A.① B.② C.③ D.④

3.学校组织班班有歌声活动,一起为亚运喝彩。如图为某班合唱的演出现场,下列说法正确的是( )

A.同学们合唱时歌声响彻全场,说明声音的音调高

B.同学们合唱发出的歌声是由嘴唇振动产生的

C.美妙的歌声是通过空气传入观众的耳中

D.合唱时分为低声部和高声部,这是根据音色来区分的

4.《都城纪胜》记载了当时杭州的众多杂技,其中有一项“手影戏”,只要一烛或一灯,通过手势的变化,就能创造出各物的形象。如图是“手影戏”表演时的情景,以下现象与手影形成的原理相同的是( )

A.雨后空中出现的彩虹

B.鸟在水中的倒影

C.斜插入水中的筷子看似弯折

D.树荫下地面上的圆形光斑

5.如图是光通过晶状体P的光路图,则( )

A.图中所示是近视眼,用凸透镜矫正

B.图中所示是远视眼,用凸透镜矫正

C.图中所示是近视眼,用凹透镜矫正

D.图中所示是远视眼,用凹透镜矫正

6.在学校、医院和科学研究部门附近,有如图所示禁鸣喇叭的标志。这种控制噪声的措施属于( )

A.防止噪声产生 B.阻断噪声传播

C.防止噪声进入人耳 D.减小噪声传播速度

7.墨子和他的学生做了世界上第一个小孔成像实验,如图所示。下列光学现象中与其原理相同的是( )

A.①穿岩十九峰的倒影 B.②树荫下地面上的光斑

C.③放大镜下的插图 D.④镜子中的小猫咪

8.“寻百鸟,赏池杉”是兰溪兰湖风景旅游度假区的一道靓丽风景,如图为兰湖水杉林在水中形成清晰美丽倒影的照片。关于水杉在水中倒影形成的原理是( )

A.光的色散 B.光的折射

C.光的反射 D.光的直线传播

9.如图所示,小红在探究凸透镜成像规律时,光屏上出现一个清晰的像。下列说法正确的是( )

A.此时烛焰成正立、放大、实像

B.该凸透镜的焦距可能为13厘米

C.保持凸透镜位置不动,将蜡烛向右移动,则像的大小一直变小

D.只将凸透镜向右移动到60厘米刻度处,光屏上再次出现一个清晰的像

10.《康熙几暇格物编》中记载:“置钱碗底,远视若无,及盛满水时,则钱随水光而显见矣”,其中“钱随水光而显见”这种现象形成的原因是( )

A.光的直线传播 B.光的反射 C.平面镜成像 D.光的折射

11.如图是某校园监控摄像头,从安保室电脑上可以看到此摄像头拍摄的学生出入校园的画面,摄像镜头所成的像与下列设备成像特点相同的是( )

A.平面镜 B.照相机 C.投影仪 D.放大镜

12.二十四节气是古代劳动人民智慧的结晶,它揭示了天文气象变化的规律。小明查阅资料,利用温州冬至日正午太阳高度角约为38度,夏至日正午太阳高度角约为85度,制作了“二十四节气观测仪”(甲图), 观测仪通过观察“表”在“圭”上的影长来确定节气。影子形成的原理是( )。

A.光的直线传播 B.光的反射 C.光的折射 D.光的色散

13.“三头一掌”是色香味俱全的衢州特色小吃。在感受“色香味”时没有用到的感觉器官是( )

A.眼 B.鼻 C.耳 D.舌

14.今年元宵晚会上,宇航员王亚平在空间站弹奏悠扬的《茉莉花》为全国人民送上祝福。下列关于琴声说法正确的是( )

A.悦耳的琴声是由琴弦振动产生的 B.改变拨琴弦的力度可改变音色

C.琴声通过声波从空间站传回地面 D.观众听觉的形成部位在耳朵

15.如图是小科探究光的反射定律的过程,下列叙述不正确的是( )

A.图甲,应选粗糙的硬纸板

B.图甲,可以得出入射角等于反射角的结论

C.图乙,反射光线仍然存在

D.比较图丙、图甲的现象可以说明光路是可逆的

二、填空题

16.如图所示是一种反射式路灯,灯发出的光不是直接照射到路面,而是经过灯上方粗糙的反射板的反射后照亮路面。光在反射板表面发生 (填“镜面反射”或“漫反射”)现象。这种反射 (填“遵循”或“不遵循”)的光的反射定律。

17.芯片,因其科技含量高,也被称为现代科技“皇冠上的明珠”,其生产工艺复杂。其中一道工艺要用到光刻机,工作原理如图所示,缩图透镜(凸透镜)把掩膜上的电路图按比例缩小4~10倍,再被激光映射到硅片上(相当于光屏),成倒立缩小的实像。若要硅片上的像更大更清晰,需将掩膜和硅片向 移动。若掩膜向上移动1厘米,硅片向上移动 (选填“大于”、“小于”或“等于”)1厘米,仍能呈清晰的像。

18.如图甲所示,小敏同学将一根筷子斜放在装有水的杯子里。从上面往下看,筷子水中的部分比实际位置浅一些,向上弯折了。从杯子外面往里看,筷子水中部分变粗了。

(1)小敏看到的水中筷子是 (选填“实”或“虚”)像。

(2)小敏在科学老师的指导下查阅资料,发现光从水中射向空气中时折射角与入射角的变化规律如表。

入射角 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°

折射角 0° 13.4° 27.1° 41.7° 58.7° 无 无

分析表中数据,折射角与入射角大小 (选填“成正比”或“不成正比”)。

(3)当光从空气斜射向水中时,折射光线是图乙中的 (选填字母)。

19.如图所示,小柯用自制的水透镜来探究凸透镜成像规律。

(1)该同学移动蜡烛、水透镜、光屏至如图所示,恰能在光屏上看到清晰的像,利用此成像特点可制成 (选填“照相机”、“放大镜”或“投影仪”);若仅将蜡烛和光屏互换位置,则光屏上 (选填“能”或“不能”)成清晰的像。

(2)此时水透镜的焦距可能是 。

A.5.8cm B.14.3cm C.25.5cm

(3)小科想要模拟近视眼看东西模糊的情景,应该把图中的光屏远离水透镜或者对水透镜 (选填“注水”或“抽水”)。

20.小华同学用激光笔照射水面,在水槽壁上出现两个红点A和B,其中红点A是由于光的 形成的。若保持入射点O的位置不变,欲使A点下移至A’,应使入射光线MO绕着O沿 (选填“顺时针”或“逆时针”)方向转动;若保持入射光线不变,欲使B点下移至B’,应使水面 (选填“上升”或“下降”),在水面变化过程中,折射角大小 (选填“增大”、“不变”或“减小”)。

三、作图题

21.作图题。

(1)如图1所示,平面镜前有一点光源S,S发出的一束光线被平面镜反射后经过A点,请作出该光线的光路图

(2)根据平面镜成像的特点,作出物体AB(图2)在平面镜中所成的像。

(3)画出图3中与入射光线对应的反射光线和大致的折射光线位置。

(4)如图4所示,完成光路图。

22.小金用如图所示的装置进行“探究凸透镜成像规律”的实验。

如图甲,小金将凸透镜正对着太阳光,在透镜下方平行地放上白纸,测出透镜与白纸间距,及对应的白纸被烤焦的时间,绘出图像(如图乙),则可判断该凸透镜的焦距f为______(选填“5cm”、“10cm”或“15cm”)。

小金将蜡烛、光屏以及图甲中的凸透镜放置在光具座上,如图丙所示,在不改变蜡烛和凸透镜的位置情况下,若想在光屏上成一个清晰的像,应将光屏______(选填“向左”或“向右”)移动适当距离,此时光屏上会出现一个______的实像(填像的性质)。接着,小金摘下自己的近视眼镜紧靠在凸透镜左侧放置,发现光屏上的像不清晰了,此时将光屏______(选填“向左”或“向右”)移动适当距离,还能在光屏上再次看到清晰的像。

(3)小金想利用LED发光字母来探究凸透镜成像时像与物的上下、左右的位置关系,在“E、F、G”三个字母中,适合做LED光源的字母是______。

23.科学兴趣小组用如图甲所示装置探究平面镜成像特点,实验步骤如下:

①在水平桌面上铺一张白纸,将一块玻璃板竖立在纸上,在纸上记下玻璃板的位置;

②选取两支大小相同的蜡烛,把一支蜡烛点燃放在玻璃板的前面,看到玻璃板后面有蜡烛的像时,在纸上记下蜡烛的位置A;

③拿另一支 的蜡烛,竖立着在玻璃板后面移动,直到它与前面的蜡烛的像完全重合,在纸上记下该蜡烛的像的位置A′;

④移动点燃的蜡烛到另一位置,重做上面的实验,在纸上记录物与像的位置B、B′和C、C′;

⑤用直线把每次实验中的蜡烛和它的像的位置连接起来,用刻度尺测量出它们到玻璃板的距离,记录数据如表。

实验次数 蜡烛到平面镜的距离/厘米 蜡烛的像到平面镜的距离/厘

第1次 5.0 5.0

第2次 8.0 8.0

第3次 12.0 12.0

(1)实验步骤③的空白处应填 。

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是 (选填字母)。

A.像与物的连线与镜面垂直 B.像与物到平面镜的距离相等

C.平面镜所成像的大小与物体的大小相等

(3)实验中随着蜡烛的燃烧,烛焰会下移,烛焰的像会向 (选填“上”或“下”)移动。

(4)实验中,小丁用一张白纸挡在玻璃板和蜡烛的像之间,能否继续观察到蜡烛的像? (选填“能”或“不能”)观察到蜡烛的像,其理由是 。

五、解答题

24.中国皮影戏,是一种用驴皮做成的人物剪影,在光源的照射下隔幕布进行演戏,如图甲所示,它是人类非物质文化遗产,科学兴趣小组为了演绎皮影戏,展开项目化学习,首先学习小组找来一些不透明的材料,在上面画上栩栩如生的人物图,将其置于光源和幕布之间,简单的皮影戏雏形出现了。

(1)皮影表演过程,其中所蕴含的光学科学原理是 。

(2)屏幕中角色的“投影”大小,可以由操作者灵活控制,在光源和幕布固定不变的前提下,使屏幕中的“投影”变大,操作者可将 。

(3)兴趣小组同学按照上述完成步骤的皮影戏表演,发现影幕上是黑白的人物形象,如何让影幕上的图像变成彩色呢?科学兴趣小组利用所学的科学知识进行改善,若要在幕布上出现红色图像,应选择透明、 (填颜色)材料。

25.为研究声音是如何产生的,小林同学进行下列实验研究。

(1)如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明声音是由物体 产生的。

(2)如图乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,这个现象说明声音的传播需要 。

26.小金在坐长途汽车时,为了防止晕车,妈妈不停地与他聊天,分散注意力,以减弱晕车的症状。请根据以上信息,结合所学内容,回答下列问题:

(1)晕车主要是由于图中 (填字母)区域的前庭特别敏感导致的。

(2)妈妈讲话的声音经过耳廓的收集进入外耳道传到中耳后首先引起 的振动。

(3)小金哪怕闭眼也能分辨出妈妈的声音,主要是由于妈妈声音的 有别于他人。

28.三棱镜是一种重要的光学元件,光通过三棱镜的传播路线是怎样的呢?小金用红光以一定角度斜射到三棱镜上,光路如图1所示。改变斜射角度,光路如图2、图3所示。回答下列问题:

(1)分析图1、2或3可知,当光线从玻璃中折射向空气中时,折射角 入射角;

(2)经过两次折射后,红光均向三棱镜的 (选填“顶角A”或“底面BC”)偏折;

(3)了解了小金的探究后,老师建议小金把凸透镜分割成两部分进行思考,如图4所示。小金经过分析和综合,理解了凸透镜对光具有 作用的原因;

(4)小金还利用三棱镜进行了光的色散实验,得到红上紫下的彩色光带。为什么是红上紫下而不是紫上红下排列?小金经过思考,发现其原因是不同色光的折射角度不同造成的。从相同角度斜射入玻璃时, 的折射角会更大一些。

29.噪音常常影响人们的生活和学习,某学习小组为此开展了“制作护耳器”的项目化活动:

【选材】

(1)分别准备四种不同材料,进行隔音效果的测试。在远处固定一声源,选择其中一种材料罩住两只耳朵,慢慢向前移动,当恰好能听到声音时停下来,测量距离,重复3次取平均值。再换用其他材料重复实验,得到如表数据。通过分析,应选择四种材料中的 作为隔音材料。

材料 塑料袋 报纸 棉布 海绵

声源到人的平均距离/米 5.2 2.8 2.1 1.2

【制作】

(2)学习小组同学选择合适的材料后,制作了多种样式的护耳器。

【评价】

(3)设计作品的成功与否,要从多个方面综合考虑。如表是针对“制作护耳器”活动设计的评价表。请将表中“▲”处补充完整 。

制作护耳器评价表

评价指标 作品等级

优秀 合格 待改进

制作过程和取材难度 制作过程简单,取材容易 制作过程简单,取材难度大。或制作过程复杂,取材容易 制作过程复杂,取材难度大

隔音效果和舒适性 隔音效果好,舒适性高 隔音效果好,舒适性低。或隔音效果差,舒适性高 隔音效果差,舒适性低

成本高低和安全性 ▲ 成本高,安全性好。或成本低,安全性差 成本高,安全性差

【改进】

(4)某同学制作了如图所示的护耳器。根据评价表,该作品“隔音效果与舒适性”被评为合格。评价小组认为该作品虽然隔音效果好,但是佩戴时挤压耳廓,舒适性较差。为使该作品达到优秀,请你对该作品提出合理的改进建议。 。

答案

1.解:ABD、坐车时看书、长时间看手机、趴在课桌上书写都不利于保护眼睛,易形成近视,ABD错误。

C、养成良好用眼卫生习惯,自觉减少电子产品使用,坚持做眼保健操,可以预防近视的发生,C正确。

故选:C。

2.解:当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜。这时张大嘴巴,可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室。这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外,即外耳道的气压保持平衡。保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜。如果闭嘴同时用双手堵耳也是同样道理,这样就避免了压强的突然改变对鼓膜的影响。所以当遇到巨大声响时,要迅速张开嘴巴并用双手堵耳,目的是保护图中的结构①鼓膜。

故选:A。

3.解:A、同学们合唱时歌声响彻全场,是指声音的响度大,而不是音调高,故A错误;

B、同学们合唱发出的歌声是声带振动产生的,故B错误;

C、我们在现场听到的美妙的歌声是通过空气传播的,故C正确;

D、音调指声音的高低,产生高低不同声部的原因是振动快慢不同,发出低沉的声音,是因为振动比较慢,所以频率低,音调也低。因此合唱时分为低声部和高声部,这是根据音调来区分的,故D错误。

故选:C。

4.解:手影是由于光的直线传播形成的。

A、雨后彩虹是光的色散现象,是由于光的折射形成的,与手影形成的原理不同,故A错误;

B、鸟在水中倒影与平面镜成像的原理相同,是由于光在水面上发生反射形成的,与手影形成的原理不同,故B错误;

C、斜插在水中的筷子,看上去在水下的部分弯折了,是由于光的折射作用,与手影形成的原理不同,故C错误;

D、树荫下的圆形光斑与手影形成的原理相同,都是由于光的直线传播形成的,与手影形成的原理相同,故D正确。

故选:D。

5.解:由图可知,图中光线通过晶状体P后光线在视网膜后方汇聚,表示成像落在视网膜的后方,因此表示的是远视眼,远视眼用凸透镜矫正。

故选:B。

7.解:禁鸣喇叭是在声源处控制噪声,防止噪声的产生;故A正确,BCD错误。

故选:A。

6.解:小孔成像是由于光的直线传播形成的。

A、①穿岩十九峰的倒影是由于光的反射形成的,故A不符合题意;

B、②树荫下地面上的光斑是由于光的直线传播形成的,故B符合题意;

C、③放大镜下的插图是由于光的折射形成的,故C不符合题意;

D、④镜子中的小猫咪是由于光的反射形成的,故D不符合题意。

故选:B。

8.解:水杉在水中倒影形成的原理是光的反射现象,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选:C。

9.解:A、由图可知,此时物距小于像距,根据凸透镜成实像时,物距小于像距,成倒立放大的实像,故A错误;

B、由图可知,此时物距小于像距,且成实像,说明2f>u=15cm>f,v=25cm>2f,即12.5cm>f>7.5cm,故B错误;

C、保持凸透镜位置不动,将蜡烛向右移动,此时物距减小,根据凸透镜成实像时,物近像远像变大,可知,像会变大,且u≤f时,光屏上不成像,故C错误;

D、只将凸透镜向右移动到60厘米刻度处,此时物距等于原来的像距,像距等于原来的物距,根据在光的折射中,光路是可逆的,可知,光屏上会再次出现一个清晰的像,故D正确。

故选:D。

10.解:钱反射出的光线被碗侧壁挡住,人看不见钱了,倒入一些水后,钱反射的光线从水中斜射入空气中时,在水面处发生折射,入射角小于折射角,折射光线远离法线方向,人眼逆着折射光线看去,看到的是变高的钱的像,是光的折射现象,故ABC错误,D正确。

故选:D。

11.解:摄像头是利用凸透镜成倒立、缩小的实像的原理制成的。

A、平面镜成正立、等大的虚像,故A错误;

B、照相机是把发光板放在较远处,移动光屏,直至出现清晰的像,此像是倒立、缩小的实像,故B正确;

C、投影仪所成的像是倒立、放大的实像,故C错误;

D、放大镜是物体经透镜成正立、放大的虚像,故D错误。

故选:B。

12.【考点】初中地理.版权所有

【解答】A[解析]光在同种均匀介质中沿直线传播,遇到不透明的物体时,会在物体后面形成一个阴影区域,这就是影子,即影子的形式的原理为光的直线传播,故选A.根据题意可知,观测仪的制作依据是温州正午时太阳的高度,因此需在观测日的正午使用,故A正确,不符合题意;在地球上,同纬度地区正午太阳高度相等,因此观测仪适用于温州及与其同纬度地区,故B正确,不符合题意;正午时,太阳在南侧,因此影子在北侧,则圭应该在北侧,而表在南侧,故C错误,符合题意;根据题意可知,圭应放置在水平面上,表与圭垂直,故D正确,不符合题意。

13.【考点】眼球的结构和视觉的形成;听觉的形成过程;鼻和嗅觉;舌和味觉.版权所有

【分析】客观事物是极其复杂的,要实现全面观察,就必须调动眼、耳、鼻、舌、身等各种感官进行视觉、听觉、嗅觉、肤觉、触摸觉、动觉等诸方面的协同观察。

【解答】解:人体从外界获取信息主要靠人的感觉,例如:眼是视觉器官,耳是听觉器官,鼻是嗅觉器官,舌是味觉器官,感受酸、甜、苦、咸、辣等味道;皮肤是触觉器官,感受冷、热、痛、触、压等感觉。我们在感受“色香味”时用到了眼睛、鼻子、舌,没有用到耳。ABD不符合题意,C符合题意。

故选:C。

14.解:A、发声的物体在振动,悦耳的琴声是由琴弦振动产生的,故A正确;

B、改变拨琴弦的力度可改变琴弦的振幅,从而改变声音的响度,故B错误;

C、太空中没有空气,真空不能传声,琴声通过电磁波从空间站传回地面,故C错误;

D、声音通过空气,以声波的形式向四周传播开去,传到耳朵里,引起鼓膜的振动,在大脑形成听觉,故D错误。

故选:A。

15.解:A、探究光的反射规律时,需要从不同方向观察纸板上的光线,纸板应该发生漫反射,表面应该是粗糙的,故A正确;

B、实验中得出的结论是反射角等于入射角;因为一次实验具有很大的偶然性,所以不能只由一组数据就得出结论,应改变入射角的度数进行多次实验,故B错误;

C、光在反射时,反射光线、入射光线、法线在同一平面内,图乙中,将纸板NOF向后折时在纸板上看不到反射光线,此实验现象说明反射光线、入射光线和法线在同一平面,反射光线依然存在,故C正确;

D、图甲、丙现象可说明反射时光路是可逆的,故D正确。

故选:B。

16.解:反射板表面是凹凸不平的,平行光线入射到粗糙的反射板表面上,反射光线射向四面八方,发生漫反射;漫反射同样遵循光的反射定律。

故答案为:漫反射;遵循。

17.解:光刻机在工作时利用的是凸透镜成像,缩图透镜是凸透镜,硅片相当于光屏,成的是倒立、缩小的实像,要想硅片上的像变大,需要减小物距并增大像距,即需将掩膜和硅片向下移动;

成缩小实像时,物距的变化量大于像距的变化量,若此时掩膜向上移动1厘米,硅片应向上移动小于1厘米,才能呈清晰的像。

故答案为:下;小于。

18.解:(1)光从一种介质斜射入另一种介质中,光的传播方向会发生改变,而我们会认为,我们看到的物体是由于光的直线传播进入人眼的,因此我们看到的是虚像;

(2)分析表中数据可知,折射角随着入射角的变大而变大,但是并不成正比;

(3)根据光的折射规律可知,光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,折射光线会偏向法线,故选C。

故答案为:(1)虚; ( 2 ) 不成正比;(3)C。

19.解:(1)该同学移动蜡烛、水透镜、光屏至如图所示,恰能在光屏上看到清晰的像,此时物距小于像距,根据凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像,照相机就是利用此原理制成的;

若仅将蜡烛和光屏互换位置,此时物距等于原来的像距,像距等于原来的物距,根据在光的折射中,光路是可逆的,可知,光屏上能成清晰的像;

(2)由图可知,u>v,且成实像,说明u=50cm>2f,2f>v=20cm>f,即20cm>f>10cm,故选:B;

(3)近视眼所成的像在视网膜的前方,要模拟近视眼看东西模糊的情景,应该把图中的光屏远离水透镜或者对水透镜注水,此时水凸透镜凸度变大,焦距变短,像距变小,像成在光屏的前方。

故答案为:(1)照相机;能;(2)B;(3)注水。

20.解:(1)当光从空气斜射到水面时,同时会发生反射和折射现象,故红点A是由于光的反射形成的。根据光的反射定律和折射定律可知,反射角等于入射角,折射角小于入射角;如图所示:

现保持入射点O的位置不变,欲使光点A下移至A′处,则反射光线偏离法线,反射角增大,根据反射角等于入射角,则入射角也需增大,故使入射光线绕着O点沿顺时针方向转动。

(2)在水面变化过程中,由于入射光线不变,即入射角不变,则折射也不发生改变,因此过B′点做OB的平行线即为光点下移的折射光线,如图所示:

显然入射光线不变,欲使B点下移至B′,水面需上升。

故答案为:反射;顺时针;上升;不变。

21.解:(1)先通过平面镜作出发光点S的对称点S′,连接S′A交平面镜于点O,OA为反射光线,如图所示:

(2)分别作出物体AB端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′、B′即为AB在平面镜中的像。如图:

(3)由光的反射定律的内容,首先过入射点画出法线,法线与界面垂直(虚线),根据反射角等于入射角画出反射光线;

光由空气斜射进入液体中时,折射光线向靠近法线方向偏折,折射角小于入射角。如下图所示:

(4)对于凸透镜,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点,过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴;

对于凹透镜,平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点,指向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴。

22.解:来自外界的光在橱窗玻璃上发生了镜面反射,玻璃看起来就比较亮,经折射进入橱窗的光线比较少,光线进入棚窗后在字面上发生漫反射,需要再次射入玻璃,同样发生了镜面反射,所以经折射进出橱窗的光线就更少,所以棚窗内的字看起来很暗。

解决方案:在橱窗内安装光源等。

23.(1)由图乙可知,当透镜与白纸间距时,白纸被烤焦的时间,所用的时间最短,

说明太阳光经过凸透镜会聚后该点的温度最高,这个点就是凸透镜的焦点,则测出透镜与白纸距离即为焦距。

实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图乙所示时,,在光屏上可得到一个清晰的倒立、缩小的实像,像距在,应在和之间,光屏应该向左移动;

近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,近视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,则成像远离透镜,若想在光屏上重新得到清晰的像,在不改变蜡烛和凸透镜位置的情况下,应将光屏远离透镜,即向右移动;

探究凸透镜成像上下左右位置关系时,首先考虑应该让发光体本身上下左右是不同的,即上下和左右是不对称的,故只有“”适合作光源。

故答案为:,向左;倒立缩小;向右;。

24.解:(1)要确定像与物的大小关系,需要选两个大小相同的蜡烛,作为物的蜡烛点燃,作为像的蜡烛不点燃;

(2)由实验现象和表格数据可得出:像与物大小相等,像距等于物距的结论,不能得出像与物的连线与镜面垂直的结论;

(3)实验结论为像与物大小相等,故当烛焰向下移动时,烛焰的像也会向下移动;

(4)平面镜成像的原理是光的反射,成像情况与玻璃板后面有无遮挡无关,故能够观察到蜡烛的像,理由是:像是由光的反射形成的。

故答案为:(1)未点燃;(2)BC;(3)下;(4)能;像是由光的反射形成的。

25.解:(1)皮影表演过程,运用了光在同一均匀介质中沿直线传播的光学原理;

(2)根据光的直线传播,在光源和幕布固定不变的前提下,将皮影偶(人物剪影)适当远离屏幕或靠近光源可使屏幕中的“投影”变大;

(3)若要在幕布上出现红色图像,所选择的材料应该能够透过红光,因此,应选择透明、红色材料。

故答案为:(1)光在同一均匀介质中沿直线传播;(2)皮影偶(人物剪影)适当远离屏幕或靠近光源;(3)红色。

26.解:(1)用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明声音由物体的振动产生的;

(2)敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把乒乓球弹起,这个现象说明声音的传播需要介质。

故答案为:(1)振动;(2)介质。

27.解:(1)由图可知,A区域是外耳,B区域是中耳,C区域是内耳,前庭位于内耳,所以晕车主要是由于图中C区域的前庭特别敏感导致的。

(2)妈妈讲话的声音会引起小金耳朵B区域的鼓膜振动。

(3)音色由发声体本身的特征决定,所以妈妈声音的音色有别于他人,小金哪怕闭眼也能分辨出妈妈的声音。

故答案为:(1)C;(2)鼓膜;(3)音色。

28.解:(1)分析图1、2或3可知,当光线从玻璃中折射向空气中时,折射角大于入射角;

(2)由图1、图2、图3分析可知,红光都向底面BC偏折;

(3)凸透镜可以看出是两个三棱镜,两个三棱镜底边BC重合,当光线传播到凸透镜上,光线会向BC偏折,即起到会聚作用;

(4)这是因为红色光较紫色光偏折能力弱,故从相同角度斜射入玻璃时,红光的折射角会更大一些。

故答案为:(1)大于;(2)底面BC;(3)会聚;(3)红光。

29.解:(1)分别准备四种不同材料,进行隔音效果的测试。在远处固定某一位置放置一声源,选择其中一种材料罩住两只耳朵,慢慢向前移动,当恰好能听到声音时就停下来,根据表中数据可知,用海绵罩住两只耳朵,声源到人的平均距离最小,说明海绵的隔音效果最好,故学习小组应选择四种材料中海绵作为隔音材料。

(3)除表中涉及的评价指标外,还应从环保性、安全性、是否美观和成本高低的角度考虑;

(4)因佩戴时挤压耳廓,舒适性较差,为使该作品达到优秀,改进建议:改成入耳式,贴合耳道的耳塞;

答案为:(1)海绵;(3)材料环保成本低;(4)改成入耳式,贴合耳道的耳塞。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空