2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练3 等高线地形图(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练3 等高线地形图(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 670.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 10:19:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练3 等高线地形图

一、A组 基础达标

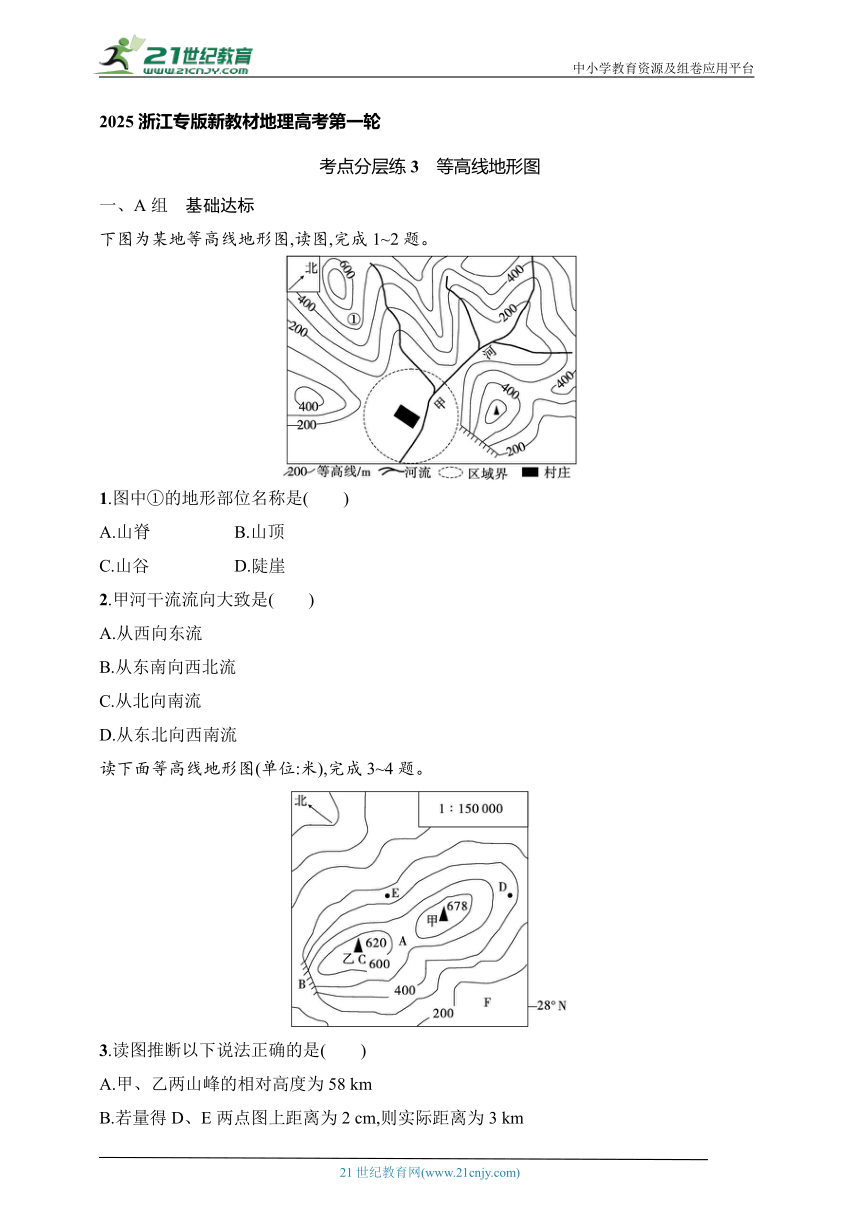

下图为某地等高线地形图,读图,完成1~2题。

1.图中①的地形部位名称是( )

A.山脊 B.山顶

C.山谷 D.陡崖

2.甲河干流流向大致是( )

A.从西向东流

B.从东南向西北流

C.从北向南流

D.从东北向西南流

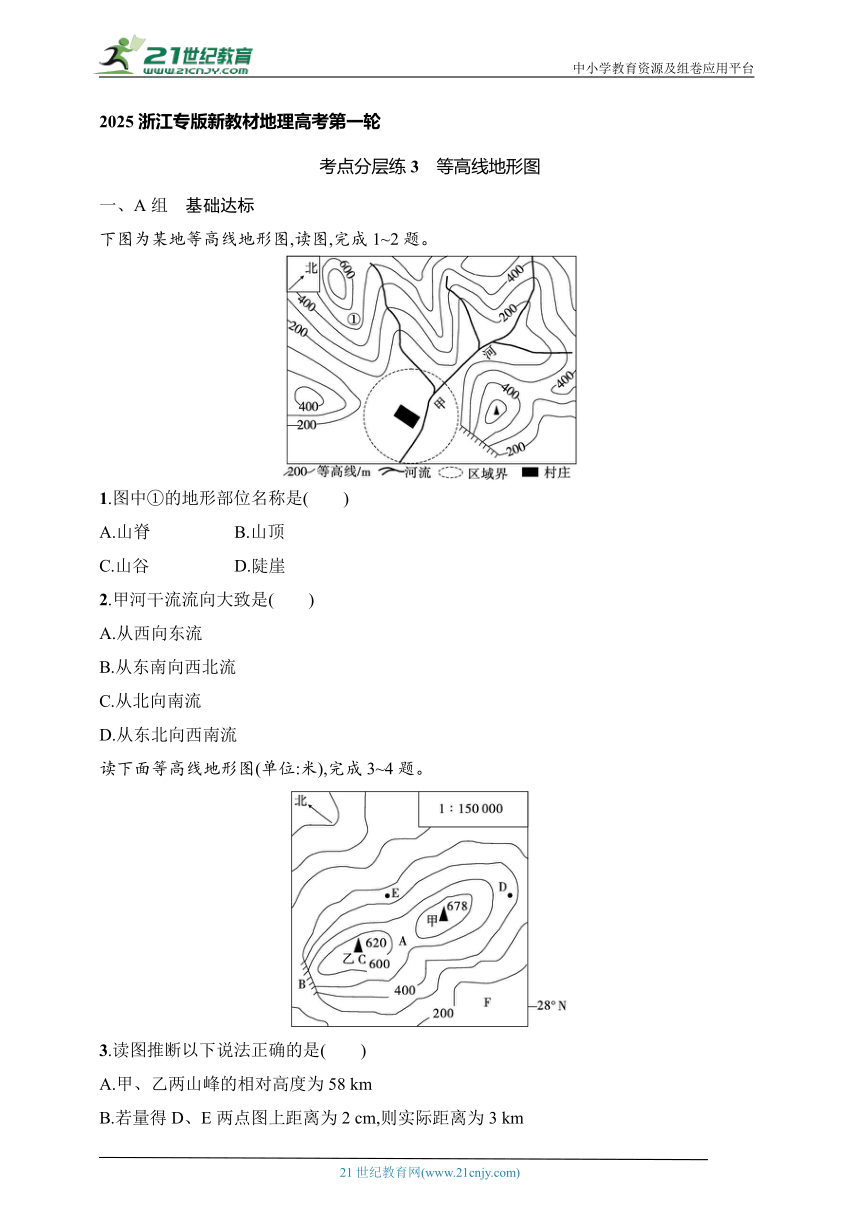

读下面等高线地形图(单位:米),完成3~4题。

3.读图推断以下说法正确的是( )

A.甲、乙两山峰的相对高度为58 km

B.若量得D、E两点图上距离为2 cm,则实际距离为3 km

C.A—F处可能发育河流,上游流向大致为自西北向东南

D.图中山坡处可以种植苹果来增加农民收入

4.关于图中B处描述正确的是( )

A.是陡坡,适合攀岩

B.站在B处能看到A点

C.是陡崖,有落石危险

D.与D处海拔相同

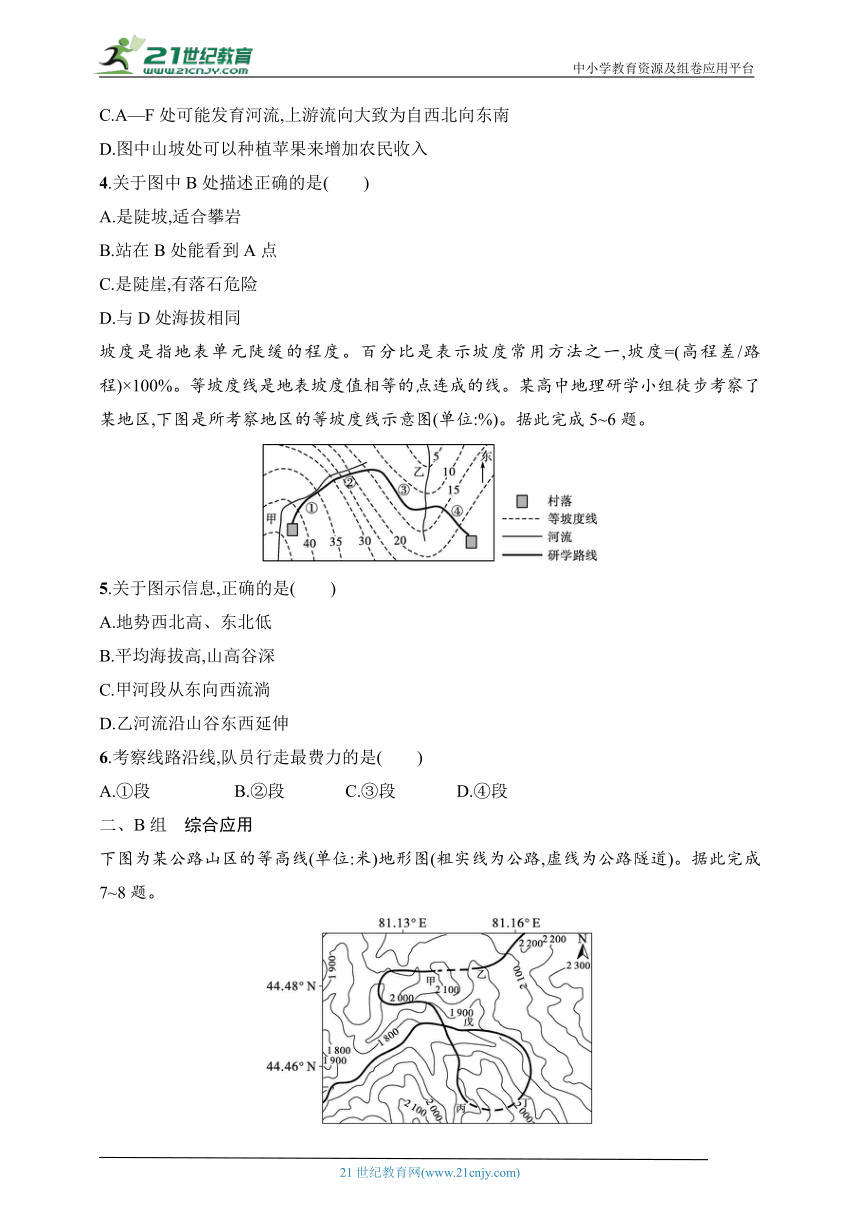

坡度是指地表单元陡缓的程度。百分比是表示坡度常用方法之一,坡度=(高程差/路程)×100%。等坡度线是地表坡度值相等的点连成的线。某高中地理研学小组徒步考察了某地区,下图是所考察地区的等坡度线示意图(单位:%)。据此完成5~6题。

5.关于图示信息,正确的是( )

A.地势西北高、东北低

B.平均海拔高,山高谷深

C.甲河段从东向西流淌

D.乙河流沿山谷东西延伸

6.考察线路沿线,队员行走最费力的是( )

A.①段 B.②段 C.③段 D.④段

二、B组 综合应用

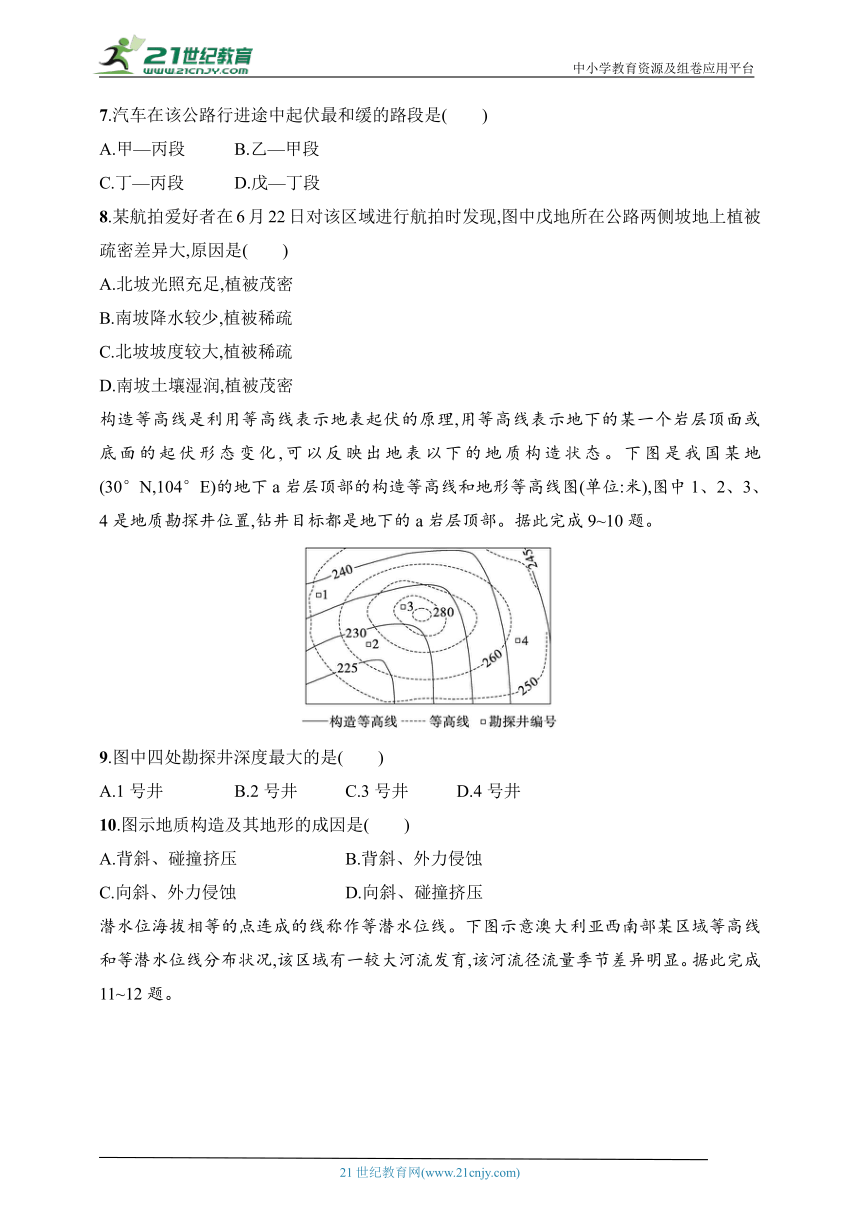

下图为某公路山区的等高线(单位:米)地形图(粗实线为公路,虚线为公路隧道)。据此完成7~8题。

7.汽车在该公路行进途中起伏最和缓的路段是( )

A.甲—丙段 B.乙—甲段

C.丁—丙段 D.戊—丁段

8.某航拍爱好者在6月22日对该区域进行航拍时发现,图中戊地所在公路两侧坡地上植被疏密差异大,原因是( )

A.北坡光照充足,植被茂密

B.南坡降水较少,植被稀疏

C.北坡坡度较大,植被稀疏

D.南坡土壤湿润,植被茂密

构造等高线是利用等高线表示地表起伏的原理,用等高线表示地下的某一个岩层顶面或底面的起伏形态变化,可以反映出地表以下的地质构造状态。下图是我国某地(30°N,104°E)的地下a岩层顶部的构造等高线和地形等高线图(单位:米),图中1、2、3、4是地质勘探井位置,钻井目标都是地下的a岩层顶部。据此完成9~10题。

9.图中四处勘探井深度最大的是( )

A.1号井 B.2号井 C.3号井 D.4号井

10.图示地质构造及其地形的成因是( )

A.背斜、碰撞挤压 B.背斜、外力侵蚀

C.向斜、外力侵蚀 D.向斜、碰撞挤压

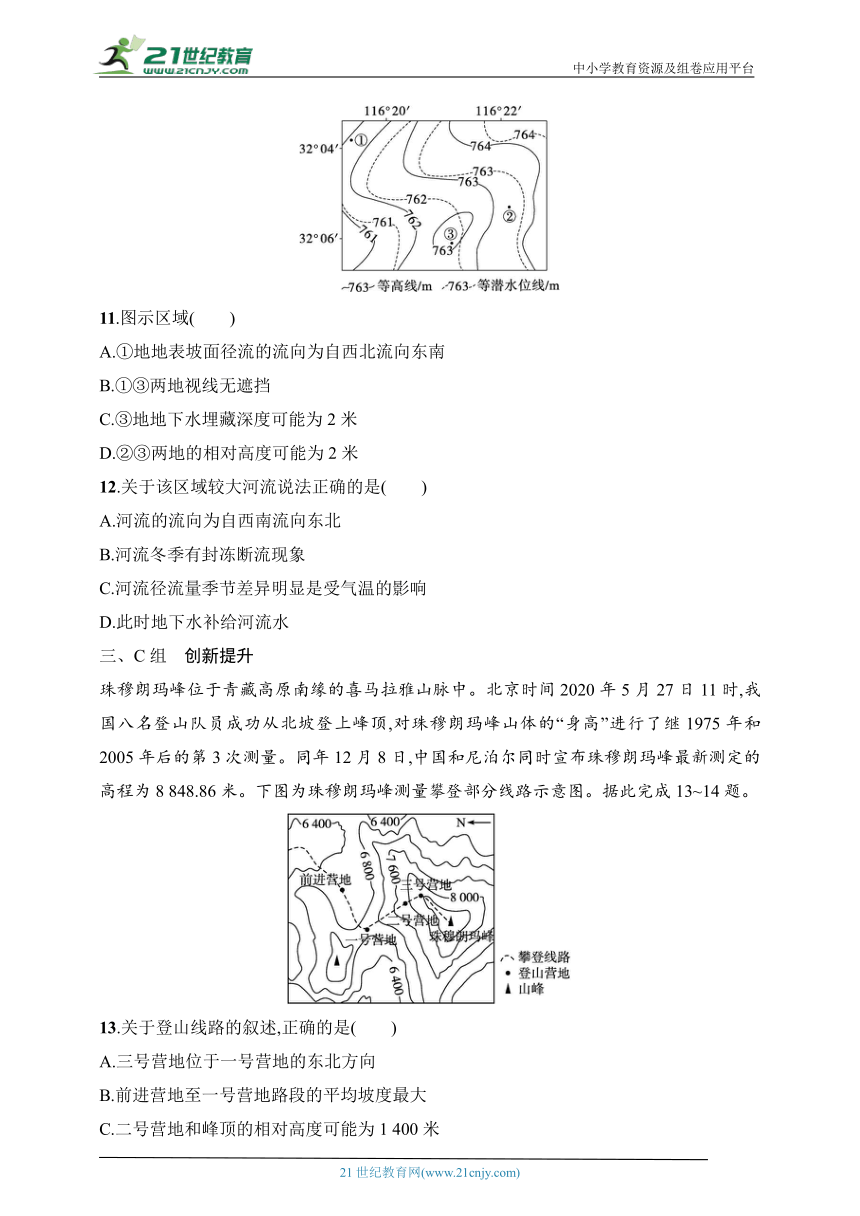

潜水位海拔相等的点连成的线称作等潜水位线。下图示意澳大利亚西南部某区域等高线和等潜水位线分布状况,该区域有一较大河流发育,该河流径流量季节差异明显。据此完成11~12题。

11.图示区域( )

A.①地地表坡面径流的流向为自西北流向东南

B.①③两地视线无遮挡

C.③地地下水埋藏深度可能为2米

D.②③两地的相对高度可能为2米

12.关于该区域较大河流说法正确的是( )

A.河流的流向为自西南流向东北

B.河流冬季有封冻断流现象

C.河流径流量季节差异明显是受气温的影响

D.此时地下水补给河流水

三、C组 创新提升

珠穆朗玛峰位于青藏高原南缘的喜马拉雅山脉中。北京时间2020年5月27日11时,我国八名登山队员成功从北坡登上峰顶,对珠穆朗玛峰山体的“身高”进行了继1975年和2005年后的第3次测量。同年12月8日,中国和尼泊尔同时宣布珠穆朗玛峰最新测定的高程为8 848.86米。下图为珠穆朗玛峰测量攀登部分线路示意图。据此完成13~14题。

13.关于登山线路的叙述,正确的是( )

A.三号营地位于一号营地的东北方向

B.前进营地至一号营地路段的平均坡度最大

C.二号营地和峰顶的相对高度可能为1 400米

D.一号营地至峰顶登山线路大体沿山脊方向

14.此次登顶选择了5月中下旬的“窗口期”(最适合攀登的时段),原因是( )

①高原季风和西南季风势力弱,风雪天少 ②积雪融化,地表裸露,利于冲顶 ③白昼变长,攀登视野较好 ④峰顶气流稳定下沉,风力较小

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

15.“晒秋”是一种典型的农俗现象,山区居民在房前、屋后及屋顶晾晒收获的农产品。读某区域等高线地形图及“晒秋”景观照片,完成下列各题。

(1)甲所处的地形部位名称是 。

(2)“晒秋”观景栈道两端的相对高度为 米,若栈道两端的图上距离是3厘米,则该栈道的实际长度为 米。

(3)乙、丙两地中坡度更陡的是 地。

(4)图示区域的聚落形式是 (填“乡村”或“城市”);该区域“晒秋”景观错落有致,主要是受到 (自然因素)的影响。

考点分层练3 等高线地形图

1.A 2.C 第1题,读图可知,图中②处等高线向海拔低处凸,为山脊,故A正确,B、C、D错误。故选A。第2题,读图可知,图中有指向标,根据指向标箭头所指的方向为北判断,乙河干流的大致流向是自北向南流,故C正确,A、B、D错误。故选C。

3.B 4.C 第3题,读图可知,甲山峰的海拔是678米,乙山峰的海拔是620米,两山峰的相对高度是58米,故A错误。读图可知,该图的比例尺是1∶150 000,即图上1厘米代表实地距离1.5千米,故若量得D、E两点图上距离为2厘米,则实际距离为1.5×2=3千米,故B正确。该图有指向标,因此利用指向标判别方向,读图可知,AF河段的流向是自北向南,故C错误。读图可知,该地的纬度位于28°N附近,地处亚热带,不适合喜温的苹果种植,故D错误,故选择B。第4题,读图可知,图中B处等高线重合成一条直线并呈锯齿状,为陡崖,有落石危险,故C正确,A、B、D错误。故选择C。

5.D 6.A 第5题,等坡度线只能知道山坡坡度大小,而坡度大小不能判断地势、海拔高低,A、B、C错误。乙处有河流发育,则此处一定是山谷。根据图中指向标可知,河流沿山谷东西延伸(但无法判断流向),D正确。第6题,读图可知,①段的地形坡度达35%~40%,此段坡度最大,行走最费力,A正确。

7.C 8.D 第7题,从图中可看出,甲—丙段公路穿越多条等高线,且未修建隧道,地势起伏大,坡度陡;乙—甲段修建了隧道,但乙隧道口海拔在1 900~2 000米,甲隧道口海拔为2 000~2 100米,乙—甲段高差为0~200米;戊—丁段未修建隧道,地势起伏较大;丁—丙段建有隧道,两隧道口高差为0~100米。对比可知,丁—丙段起伏最和缓,C正确。第8题,结合图可知,戊地所在公路的南坡为阴坡,温度较低,蒸发较弱,土壤湿润,植被茂密,D正确,B错误;北坡光照充足,温度较高,水分缺乏,不适合植被生长,A错误;坡度与植被疏密关系相对较小,C错误。故选D。

9.C 10.C 第9题,勘探井的深度就是地表海拔与岩层顶部海拔的差值,据此可以依次计算出四个勘探井的深度。第10题,构造等高线向高值凸出,根据“凸高为低”原理,图中的岩层向下弯曲,是向斜构造,A、B错误;根据图中等高线的形状可判断出图中是山地地形,因此,图中的地形主要是向斜形成之后遭受挤压,岩石坚硬不易被侵蚀,形成了向斜山,主要地质作用是外力侵蚀,D错误,C正确。故选C。

11.C 12.D 第11题,垂直于等高线,方向从高值指向低值的箭头即表示地表水的流向,①地地表坡面径流的流向为自东南流向西北,A错误;①③两地中间有山脊,故两地间视线有遮挡,B错误;③地海拔为763~764米,等潜水位线为761~762米,地下水埋藏深度可能为2米,C正确;②地海拔为763~764米,③地海拔为763~764米,两地的相对高度不可能为2米,D错误。故选C。第12题,读图可知,该区域较大河流的流向为自东北流向西南,A错误;该区域位于澳大利亚西南部,属于地中海气候,河流冬季不结冰,B错误;河流径流量季节差异明显是受降水的影响,C错误;结合等潜水位线和等高线的分布可知,此时地下水的流向指向河流,地下水补给河流水,D正确。故选D。

13.D 14.B 第13题,结合图中的指向标可判断出,三号营地位于一号营地的东南方向,A错误;前进营地至一号营地路段等高线较稀疏,平均坡度较小,B错误;二号营地海拔为7 600~8 000米,峰顶高度为8 848.86米,相对高度为848.86~1 248.86米,不可能为1 400米,C错误;一号营地至峰顶登山线路,等高线向海拔低的方向弯曲,为山脊,大体沿山脊方向,D正确。故选D。第14题,登顶珠穆朗玛峰最大的困难是峰顶多变的天气,5月中下旬正值冬夏季风转向,高原季风和西南季风势力弱,风雪天少,①正确;珠穆朗玛峰峰顶附近常年低温,冰雪不会融化至露出地表,②错误;此时白昼时间变长,适合攀登的时间长,攀登视野较好,③正确;此时峰顶地表受热增多,易形成上升气流,下沉气流不稳定,④错误。

15.答案 (1)陡崖

(2)150 900

(3)乙

(4)乡村 地形

解析 第(1)题,图中甲处有多条等高线重合,可以判断为陡崖。第(2)题,据图例可知,图中双虚线处为观景栈道。该图的等高距为50米,则栈道东北端的海拔为500米,西南端的海拔为350米,相对高度为150米。该图的比例尺为图上1厘米代表实地距离300米,若栈道图上距离为3厘米,则实际长度为900米。第(3)题,乙、丙两地中,乙处的等高线更加密集,说明乙处的坡度更陡。第(4)题,图示区域聚落中的建筑均为平房,没有高楼大厦和宽敞的公路,因此是乡村聚落。该区域“晒秋”景观错落有致,是因为该地地形以丘陵为主,居民在房前、屋后及屋顶晾晒收获的农产品,而非在平地上,因此是受到地形因素的影响。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练3 等高线地形图

一、A组 基础达标

下图为某地等高线地形图,读图,完成1~2题。

1.图中①的地形部位名称是( )

A.山脊 B.山顶

C.山谷 D.陡崖

2.甲河干流流向大致是( )

A.从西向东流

B.从东南向西北流

C.从北向南流

D.从东北向西南流

读下面等高线地形图(单位:米),完成3~4题。

3.读图推断以下说法正确的是( )

A.甲、乙两山峰的相对高度为58 km

B.若量得D、E两点图上距离为2 cm,则实际距离为3 km

C.A—F处可能发育河流,上游流向大致为自西北向东南

D.图中山坡处可以种植苹果来增加农民收入

4.关于图中B处描述正确的是( )

A.是陡坡,适合攀岩

B.站在B处能看到A点

C.是陡崖,有落石危险

D.与D处海拔相同

坡度是指地表单元陡缓的程度。百分比是表示坡度常用方法之一,坡度=(高程差/路程)×100%。等坡度线是地表坡度值相等的点连成的线。某高中地理研学小组徒步考察了某地区,下图是所考察地区的等坡度线示意图(单位:%)。据此完成5~6题。

5.关于图示信息,正确的是( )

A.地势西北高、东北低

B.平均海拔高,山高谷深

C.甲河段从东向西流淌

D.乙河流沿山谷东西延伸

6.考察线路沿线,队员行走最费力的是( )

A.①段 B.②段 C.③段 D.④段

二、B组 综合应用

下图为某公路山区的等高线(单位:米)地形图(粗实线为公路,虚线为公路隧道)。据此完成7~8题。

7.汽车在该公路行进途中起伏最和缓的路段是( )

A.甲—丙段 B.乙—甲段

C.丁—丙段 D.戊—丁段

8.某航拍爱好者在6月22日对该区域进行航拍时发现,图中戊地所在公路两侧坡地上植被疏密差异大,原因是( )

A.北坡光照充足,植被茂密

B.南坡降水较少,植被稀疏

C.北坡坡度较大,植被稀疏

D.南坡土壤湿润,植被茂密

构造等高线是利用等高线表示地表起伏的原理,用等高线表示地下的某一个岩层顶面或底面的起伏形态变化,可以反映出地表以下的地质构造状态。下图是我国某地(30°N,104°E)的地下a岩层顶部的构造等高线和地形等高线图(单位:米),图中1、2、3、4是地质勘探井位置,钻井目标都是地下的a岩层顶部。据此完成9~10题。

9.图中四处勘探井深度最大的是( )

A.1号井 B.2号井 C.3号井 D.4号井

10.图示地质构造及其地形的成因是( )

A.背斜、碰撞挤压 B.背斜、外力侵蚀

C.向斜、外力侵蚀 D.向斜、碰撞挤压

潜水位海拔相等的点连成的线称作等潜水位线。下图示意澳大利亚西南部某区域等高线和等潜水位线分布状况,该区域有一较大河流发育,该河流径流量季节差异明显。据此完成11~12题。

11.图示区域( )

A.①地地表坡面径流的流向为自西北流向东南

B.①③两地视线无遮挡

C.③地地下水埋藏深度可能为2米

D.②③两地的相对高度可能为2米

12.关于该区域较大河流说法正确的是( )

A.河流的流向为自西南流向东北

B.河流冬季有封冻断流现象

C.河流径流量季节差异明显是受气温的影响

D.此时地下水补给河流水

三、C组 创新提升

珠穆朗玛峰位于青藏高原南缘的喜马拉雅山脉中。北京时间2020年5月27日11时,我国八名登山队员成功从北坡登上峰顶,对珠穆朗玛峰山体的“身高”进行了继1975年和2005年后的第3次测量。同年12月8日,中国和尼泊尔同时宣布珠穆朗玛峰最新测定的高程为8 848.86米。下图为珠穆朗玛峰测量攀登部分线路示意图。据此完成13~14题。

13.关于登山线路的叙述,正确的是( )

A.三号营地位于一号营地的东北方向

B.前进营地至一号营地路段的平均坡度最大

C.二号营地和峰顶的相对高度可能为1 400米

D.一号营地至峰顶登山线路大体沿山脊方向

14.此次登顶选择了5月中下旬的“窗口期”(最适合攀登的时段),原因是( )

①高原季风和西南季风势力弱,风雪天少 ②积雪融化,地表裸露,利于冲顶 ③白昼变长,攀登视野较好 ④峰顶气流稳定下沉,风力较小

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

15.“晒秋”是一种典型的农俗现象,山区居民在房前、屋后及屋顶晾晒收获的农产品。读某区域等高线地形图及“晒秋”景观照片,完成下列各题。

(1)甲所处的地形部位名称是 。

(2)“晒秋”观景栈道两端的相对高度为 米,若栈道两端的图上距离是3厘米,则该栈道的实际长度为 米。

(3)乙、丙两地中坡度更陡的是 地。

(4)图示区域的聚落形式是 (填“乡村”或“城市”);该区域“晒秋”景观错落有致,主要是受到 (自然因素)的影响。

考点分层练3 等高线地形图

1.A 2.C 第1题,读图可知,图中②处等高线向海拔低处凸,为山脊,故A正确,B、C、D错误。故选A。第2题,读图可知,图中有指向标,根据指向标箭头所指的方向为北判断,乙河干流的大致流向是自北向南流,故C正确,A、B、D错误。故选C。

3.B 4.C 第3题,读图可知,甲山峰的海拔是678米,乙山峰的海拔是620米,两山峰的相对高度是58米,故A错误。读图可知,该图的比例尺是1∶150 000,即图上1厘米代表实地距离1.5千米,故若量得D、E两点图上距离为2厘米,则实际距离为1.5×2=3千米,故B正确。该图有指向标,因此利用指向标判别方向,读图可知,AF河段的流向是自北向南,故C错误。读图可知,该地的纬度位于28°N附近,地处亚热带,不适合喜温的苹果种植,故D错误,故选择B。第4题,读图可知,图中B处等高线重合成一条直线并呈锯齿状,为陡崖,有落石危险,故C正确,A、B、D错误。故选择C。

5.D 6.A 第5题,等坡度线只能知道山坡坡度大小,而坡度大小不能判断地势、海拔高低,A、B、C错误。乙处有河流发育,则此处一定是山谷。根据图中指向标可知,河流沿山谷东西延伸(但无法判断流向),D正确。第6题,读图可知,①段的地形坡度达35%~40%,此段坡度最大,行走最费力,A正确。

7.C 8.D 第7题,从图中可看出,甲—丙段公路穿越多条等高线,且未修建隧道,地势起伏大,坡度陡;乙—甲段修建了隧道,但乙隧道口海拔在1 900~2 000米,甲隧道口海拔为2 000~2 100米,乙—甲段高差为0~200米;戊—丁段未修建隧道,地势起伏较大;丁—丙段建有隧道,两隧道口高差为0~100米。对比可知,丁—丙段起伏最和缓,C正确。第8题,结合图可知,戊地所在公路的南坡为阴坡,温度较低,蒸发较弱,土壤湿润,植被茂密,D正确,B错误;北坡光照充足,温度较高,水分缺乏,不适合植被生长,A错误;坡度与植被疏密关系相对较小,C错误。故选D。

9.C 10.C 第9题,勘探井的深度就是地表海拔与岩层顶部海拔的差值,据此可以依次计算出四个勘探井的深度。第10题,构造等高线向高值凸出,根据“凸高为低”原理,图中的岩层向下弯曲,是向斜构造,A、B错误;根据图中等高线的形状可判断出图中是山地地形,因此,图中的地形主要是向斜形成之后遭受挤压,岩石坚硬不易被侵蚀,形成了向斜山,主要地质作用是外力侵蚀,D错误,C正确。故选C。

11.C 12.D 第11题,垂直于等高线,方向从高值指向低值的箭头即表示地表水的流向,①地地表坡面径流的流向为自东南流向西北,A错误;①③两地中间有山脊,故两地间视线有遮挡,B错误;③地海拔为763~764米,等潜水位线为761~762米,地下水埋藏深度可能为2米,C正确;②地海拔为763~764米,③地海拔为763~764米,两地的相对高度不可能为2米,D错误。故选C。第12题,读图可知,该区域较大河流的流向为自东北流向西南,A错误;该区域位于澳大利亚西南部,属于地中海气候,河流冬季不结冰,B错误;河流径流量季节差异明显是受降水的影响,C错误;结合等潜水位线和等高线的分布可知,此时地下水的流向指向河流,地下水补给河流水,D正确。故选D。

13.D 14.B 第13题,结合图中的指向标可判断出,三号营地位于一号营地的东南方向,A错误;前进营地至一号营地路段等高线较稀疏,平均坡度较小,B错误;二号营地海拔为7 600~8 000米,峰顶高度为8 848.86米,相对高度为848.86~1 248.86米,不可能为1 400米,C错误;一号营地至峰顶登山线路,等高线向海拔低的方向弯曲,为山脊,大体沿山脊方向,D正确。故选D。第14题,登顶珠穆朗玛峰最大的困难是峰顶多变的天气,5月中下旬正值冬夏季风转向,高原季风和西南季风势力弱,风雪天少,①正确;珠穆朗玛峰峰顶附近常年低温,冰雪不会融化至露出地表,②错误;此时白昼时间变长,适合攀登的时间长,攀登视野较好,③正确;此时峰顶地表受热增多,易形成上升气流,下沉气流不稳定,④错误。

15.答案 (1)陡崖

(2)150 900

(3)乙

(4)乡村 地形

解析 第(1)题,图中甲处有多条等高线重合,可以判断为陡崖。第(2)题,据图例可知,图中双虚线处为观景栈道。该图的等高距为50米,则栈道东北端的海拔为500米,西南端的海拔为350米,相对高度为150米。该图的比例尺为图上1厘米代表实地距离300米,若栈道图上距离为3厘米,则实际长度为900米。第(3)题,乙、丙两地中,乙处的等高线更加密集,说明乙处的坡度更陡。第(4)题,图示区域聚落中的建筑均为平房,没有高楼大厦和宽敞的公路,因此是乡村聚落。该区域“晒秋”景观错落有致,是因为该地地形以丘陵为主,居民在房前、屋后及屋顶晾晒收获的农产品,而非在平地上,因此是受到地形因素的影响。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录